第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 单元复习题(含解析) 2023-2024学年部编版历史七年级上册(山东地区适用)

文档属性

| 名称 | 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融 单元复习题(含解析) 2023-2024学年部编版历史七年级上册(山东地区适用) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 6.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-18 17:41:46 | ||

图片预览

文档简介

第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

一、选择题

1.(2023上·山东烟台·七年级校考期末)下列关于魏、蜀、吴三国的表述,不正确的是( )

A.曹魏重视农业生产,大力兴修水利

B.吴国造船业发达

C.蜀汉改善民族关系,加速了西南地区的开发

D.孙权派卫温去夷洲,加强了大陆对台湾的管辖

2.(2023上·山东潍坊·七年级统考期末)“二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空。烈火张天照云海,周瑜于此破曹公。”诗中描述的战役( )

A.推动了曹操统一北方 B.推翻东汉的残暴统治

C.奠定三国鼎立的基础 D.促进了民族大交融

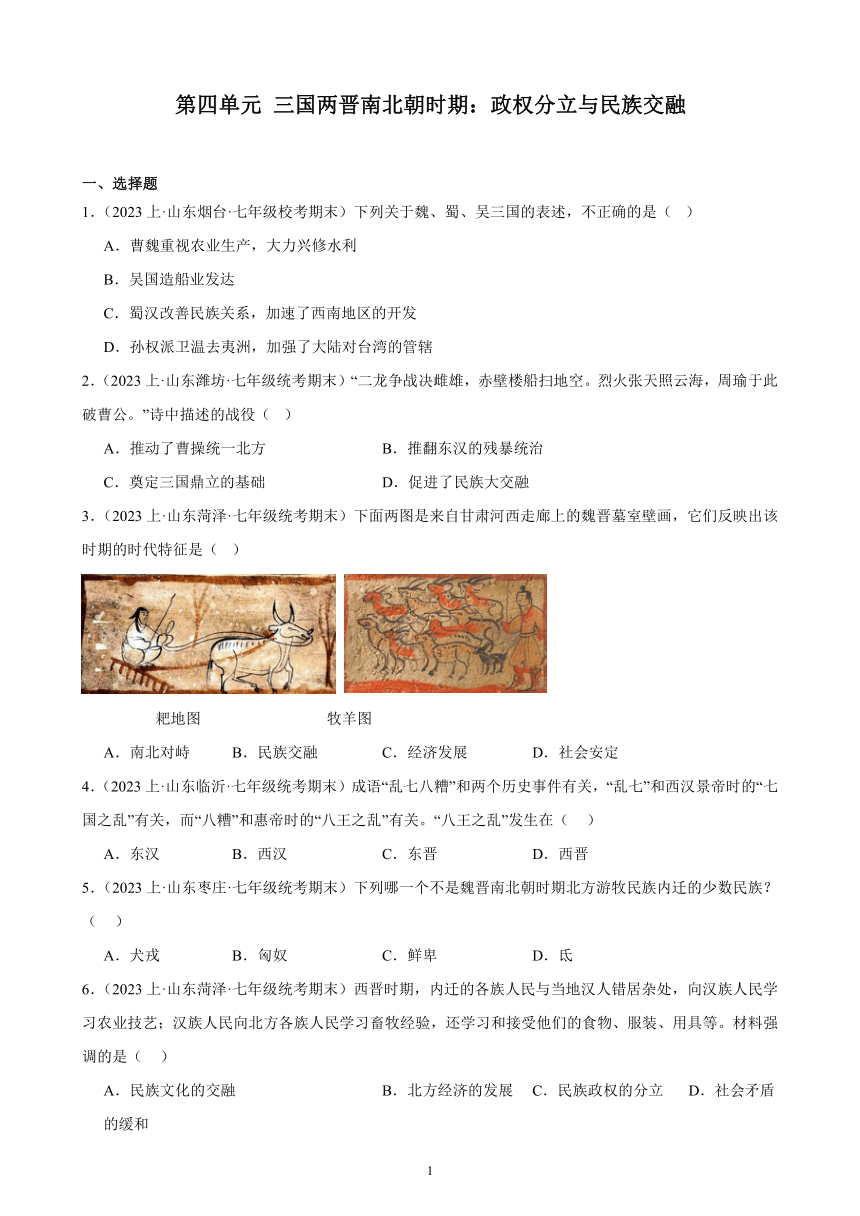

3.(2023上·山东菏泽·七年级统考期末)下面两图是来自甘肃河西走廊上的魏晋墓室壁画,它们反映出该时期的时代特征是( )

耙地图 牧羊图

A.南北对峙 B.民族交融 C.经济发展 D.社会安定

4.(2023上·山东临沂·七年级统考期末)成语“乱七八糟”和两个历史事件有关,“乱七”和西汉景帝时的“七国之乱”有关,而“八糟”和惠帝时的“八王之乱”有关。“八王之乱”发生在( )

A.东汉 B.西汉 C.东晋 D.西晋

5.(2023上·山东枣庄·七年级统考期末)下列哪一个不是魏晋南北朝时期北方游牧民族内迁的少数民族?( )

A.犬戎 B.匈奴 C.鲜卑 D.氐

6.(2023上·山东菏泽·七年级统考期末)西晋时期,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,向汉族人民学习农业技艺;汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。材料强调的是( )

A.民族文化的交融 B.北方经济的发展 C.民族政权的分立 D.社会矛盾的缓和

7.(2023上·山东临沂·七年级统考期末)魏晋南北朝后,对江南地区的说法正确的是( )

A.北方自然环境非常恶劣 B.江南地区经济相对发达

C.民族交融还未很好实现 D.北方民族学习中原文化

8.(2023上·山东烟台·七年级校考期末)南北实力对比,南朝处于明显劣势始于( )

A.宋朝 B.齐朝 C.梁朝 D.陈朝

9.(2023上·山东烟台·七年级校考期末)东晋政权未能恢复中原的原因,不包括( )

A.对北伐将领不信任 B.北伐后援不足

C.对北伐将领多方牵制 D.东晋民族矛盾尖锐

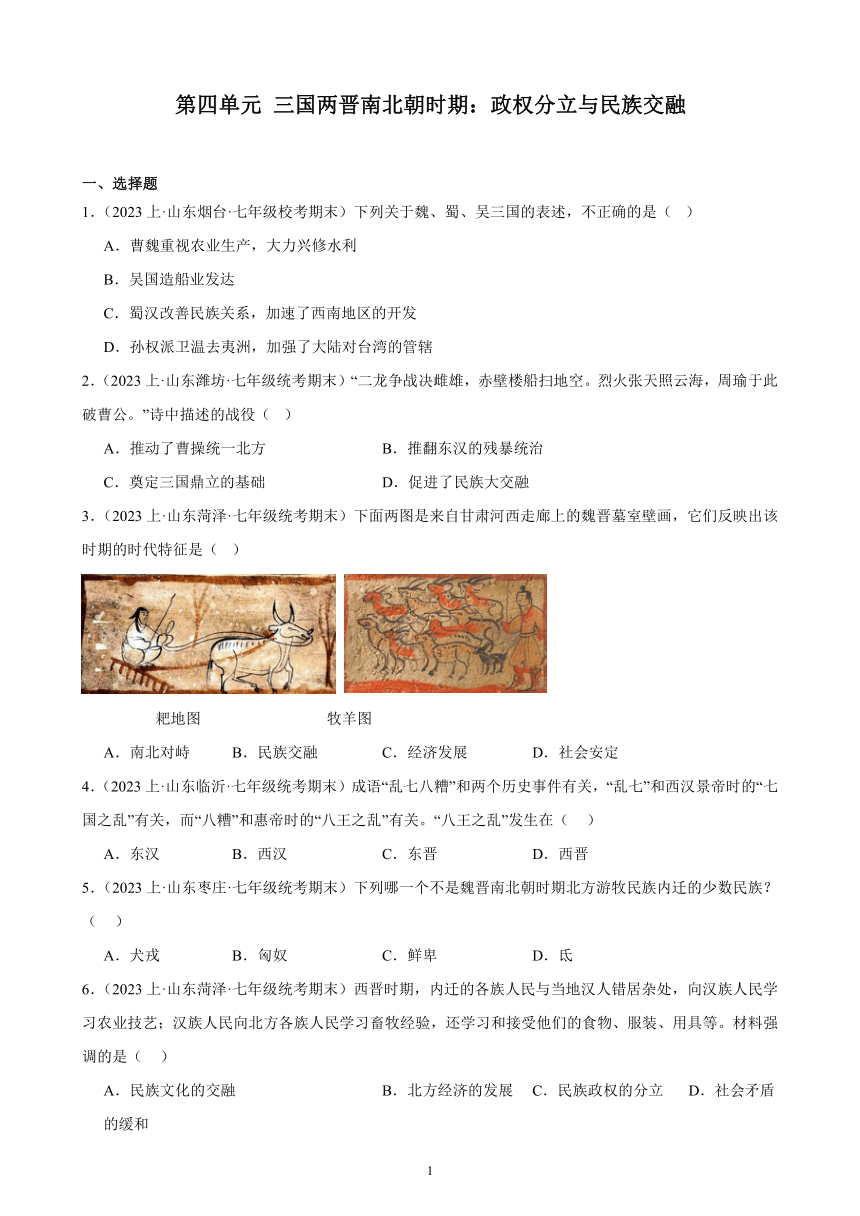

10.(2023上·山东菏泽·七年级校考期末)时空观念是历史学科五大核心素养之一。与图中A对应的朝代是( )

A.商朝 B.北魏 C.夏朝 D.东周

11.(2023上·山东枣庄·七年级统考期末)2021年5月22日,杂交水稻之父袁隆平永远地离开了我们。中国和世界人民深感悲痛。民以食为天,华夏儿女历来关注农业生产,请问我国现存最早的一部完整的农书是( )

A.《齐民要术》 B.《农政全书》

C.《女史箴图》 D.《大明历》

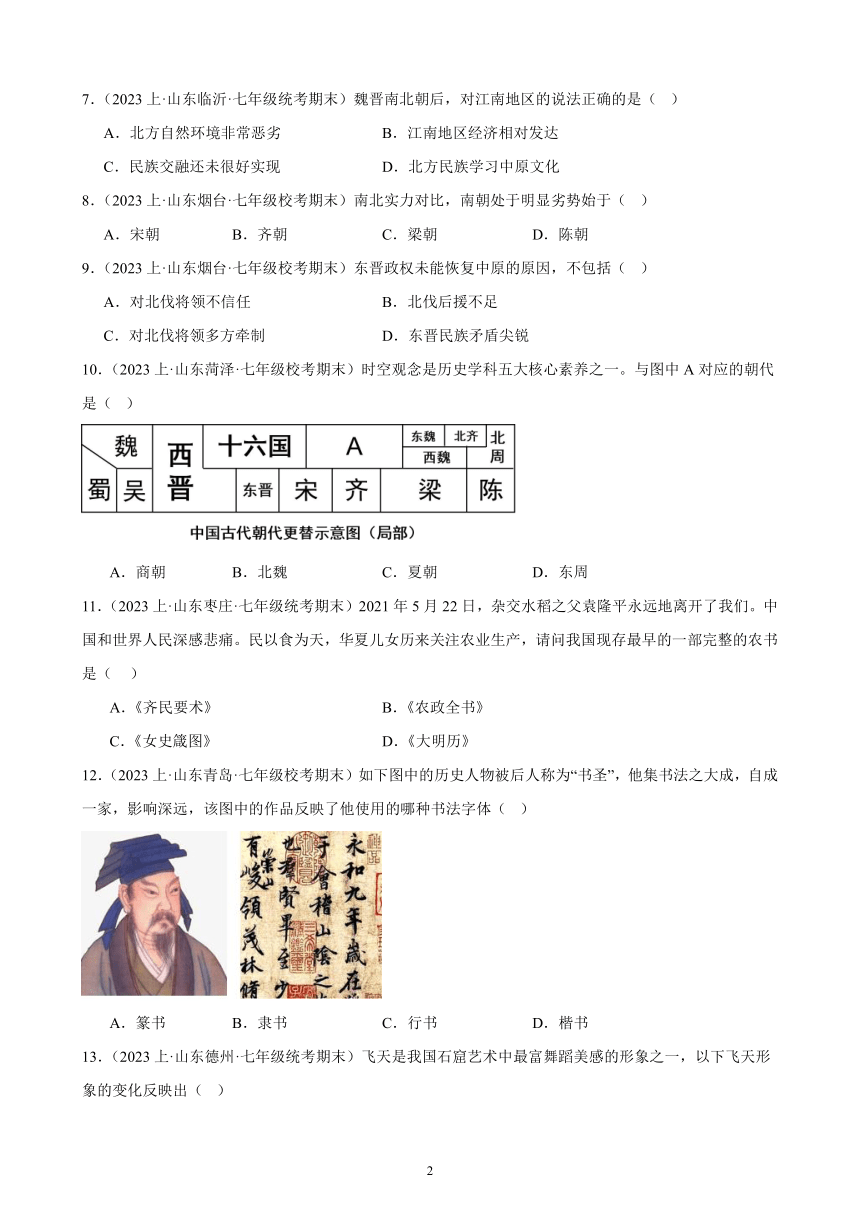

12.(2023上·山东青岛·七年级校考期末)如下图中的历史人物被后人称为“书圣”,他集书法之大成,自成一家,影响深远,该图中的作品反映了他使用的哪种书法字体( )

A.篆书 B.隶书 C.行书 D.楷书

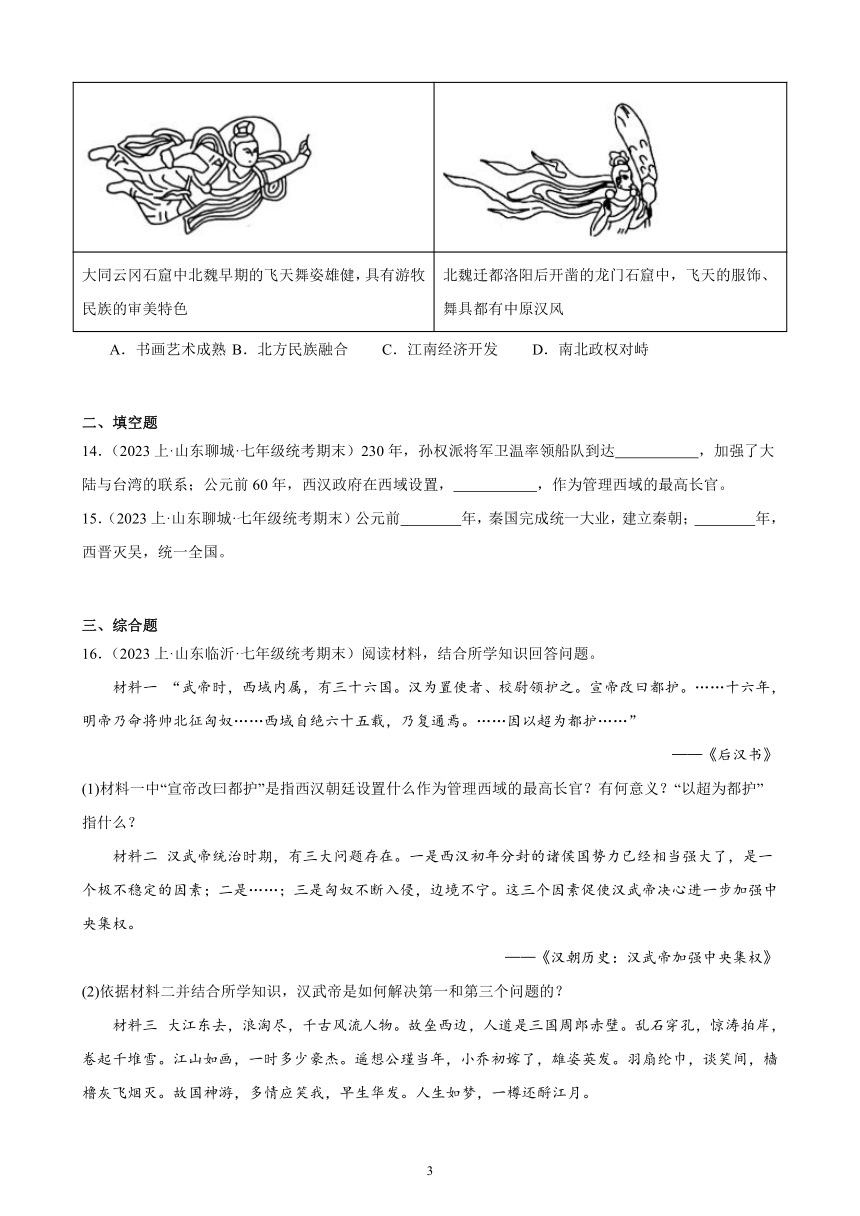

13.(2023上·山东德州·七年级统考期末)飞天是我国石窟艺术中最富舞蹈美感的形象之一,以下飞天形象的变化反映出( )

大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色 北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风

A.书画艺术成熟 B.北方民族融合 C.江南经济开发 D.南北政权对峙

二、填空题

14.(2023上·山东聊城·七年级统考期末)230年,孙权派将军卫温率领船队到达 ,加强了大陆与台湾的联系;公元前60年,西汉政府在西域设置, ,作为管理西域的最高长官。

15.(2023上·山东聊城·七年级统考期末)公元前 年,秦国完成统一大业,建立秦朝; 年,西晋灭吴,统一全国。

三、综合题

16.(2023上·山东临沂·七年级统考期末)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 “武帝时,西域内属,有三十六国。汉为置使者、校尉领护之。宣帝改曰都护。……十六年,明帝乃命将帅北征匈奴……西域自绝六十五载,乃复通焉。……因以超为都护……”

——《后汉书》

(1)材料一中“宣帝改曰都护”是指西汉朝廷设置什么作为管理西域的最高长官?有何意义?“以超为都护”指什么?

材料二 汉武帝统治时期,有三大问题存在。一是西汉初年分封的诸侯国势力已经相当强大了,是一个极不稳定的因素;二是……;三是匈奴不断入侵,边境不宁。这三个因素促使汉武帝决心进一步加强中央集权。

——《汉朝历史:汉武帝加强中央集权》

(2)依据材料二并结合所学知识,汉武帝是如何解决第一和第三个问题的?

材料三 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是三国周郎赤壁。乱石穿孔,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

——苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》

(3)材料三中苏轼追忆的是历史上哪次著名战役?此战役的结果如何?请结合所学知识,分析他们胜败的原因。

材料四 然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。

——《汉书·张骞传》

(4)材料四中的“然骞凿空”指的是什么事情?此后开通了哪一条沟通亚欧的陆上交通要道?

17.(2023上·山东菏泽·七年级菏泽市牡丹区第二十一初级中学校考期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:“汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵……然诸侯原本以大,未流滥以致溢,小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国。”(原文大意;西汉刚刚建立之初,同姓王很少,西汉吸收了秦朝灭亡的教训,把土地分封给同姓王,随着诸侯王实力的膨胀,小诸侯贪赃枉法,大诸侯甚至发动叛乱,与中央对抗,严重威胁到国家的统一)

——《汉书·诸侯王表》

(1)为彻底解决“与中央对抗,严重威胁到国家的统一”的问题,汉武帝采取了什么措施以及作用?

材料二:汉武帝两次派张骞出使西域,寻找盟国。当时,仅新疆就有大小36国。汉武帝对西域各国大力争取,西域各国也反对匈奴,倾向汉朝。汉朝初步控制了今南疆各国,后又控制了北疆……从此,今巴尔喀什湖以东、以南的广大地区统属于西汉王朝。

——摘自七年级上《中国历史》

(2)根据材料二指出汉武帝派张骞出使西域的目的是什么?结合所学知识,指出西汉设什么机构标志着新疆归属中央政府管辖?该机构的设置有何意义?

材料三:张骞出使西域后,一队队骆驼商队在这漫长的商贸大道上行进,他们越过崇山峻岭,将中国的养蚕、缫丝、冶铁、造纸、凿井、灌溉等技术带向中亚、西亚和欧洲,将那里的葡萄、核桃、石榴、蚕豆、黄瓜、芝麻、无花果等食品带到我国,还有狮子、犀牛、良马等动物,也传进了我国。我国的音乐、舞蹈、绘画、雕刻,由于吸收了外来文化的长处,变得更加丰富多彩、美轮美奂。

——摘自万翰等编著《世界五千年》

(3)材料三中所说的“商贸大道”后来被称作什么?根据材料并结合所学知识,写出这条通道在东西方交流中的作用。

材料四:……朝廷常以招引或强制的方式,将边疆的北方各族内迁,以便监控各族或是增加兵源和劳动力。到了西晋时,中国北部、东部和西部,尤其是并州和关中一带,大量胡族与汉族杂住。史书记载“西北诸郡皆为戎居”,关中百万余口“戎狄居半”,对晋帝国呈现半包围形势。

——戴逸《中国民族边疆史研究》

(4)材料四中这些民族内迁后,主要分布于哪一地区?对当时局势产生了怎样的影响?

18.(2023上·山东济宁·七年级校考期末)经济发展事关社会稳定,是国家富强的基础。阅读材料,回答问题。

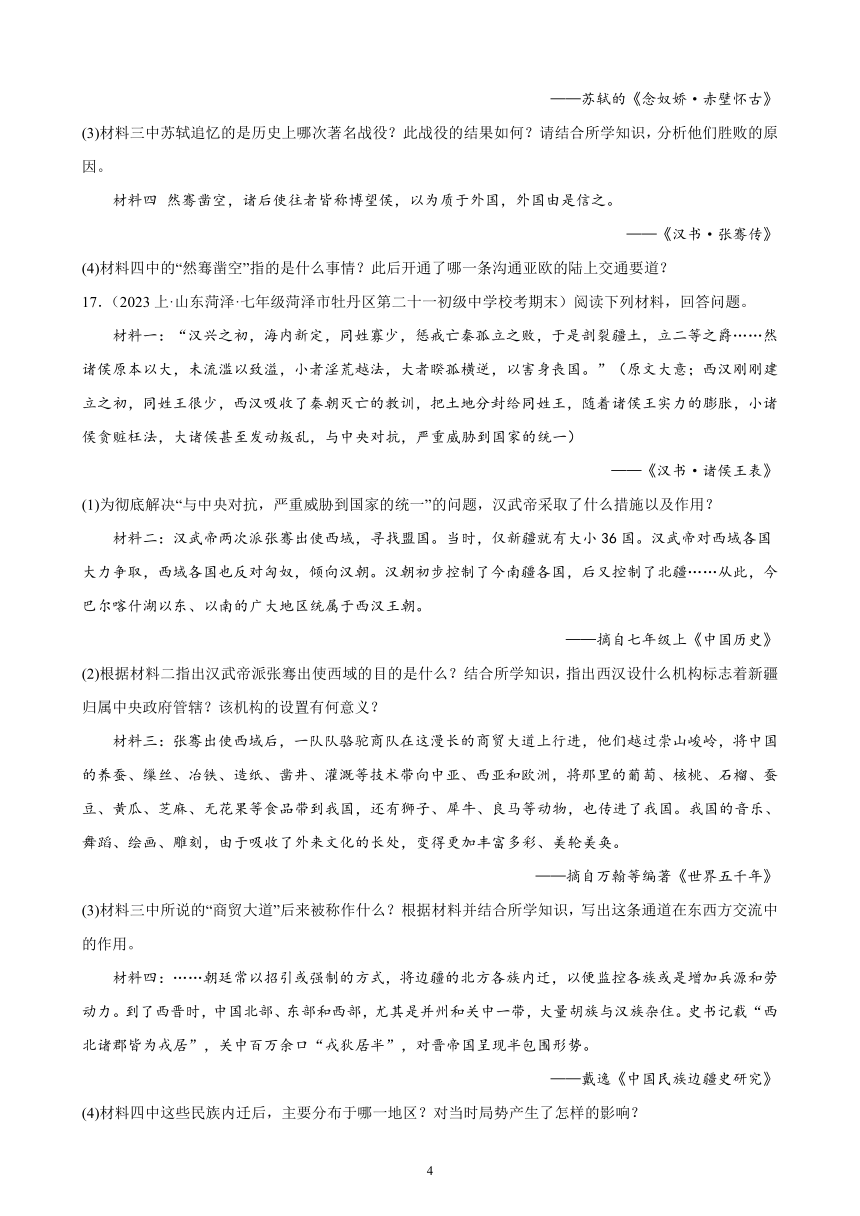

材料一

① 耧车 ②翻车 ③铁制农具

材料二 (南方)“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”

——《晋书食货志》

“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔 ,则数郡忘饥……鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。”

——《宋书》

材料三 “戮力(尽力)本业(农业),耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)。事末利(经商)及怠而贫者,举以为收孥(没收其妻子为官奴婢)。”

——《史记·商君列传》

(1)生产工具(技术)的进步是社会生产力水平提高的重要标志。请将材料一图示的生产工具 (技术)的出现填写在相应的时期。(填序号)

春秋战国时期: 西汉时期: 三国时期:

(2)请根据材料二的两则史料,并结合所学知识,说说东晋南朝时期出现了怎样的状况?造成这种状况的根本原因是什么?

(3)请根据材料三说出该措施出自哪一历史事件。该措施有何作用

19.(2023上·山东菏泽·七年级统考期末)农业是国民经济的基础,是关系国计民生的大事。阅读下列材料,回答问题:

材料一:文帝二年诏曰:“农,天下之本也,民所恃以生也,而民或不务本而事末,:故生不遂。……其赐天下民今年田租之半。”文帝十三年还下诏全免田租。

——《中国全史》

材料二:“……黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。……其令郡国务劝农桑,益种树,可得衣食物。”

——《汉书·景帝》

材料三:据《汉书·食货志》记载,汉初至武帝即位的七十年间,当时国内政治安定人民安居乐业,社会极为富足。……国库中钱币和粮食多得无法知道数量;串钱的缗断散,粮仓的粮食溢出,在风雨中任其霉烂。

——《剑桥中国史》

材料四:东晋政府在境内建立了许多侨郡县,给予南迁人民免除税役的权利,江南各地在南迁人民的影响下,学会了使用先进的生产工具和农业耕作经验,经济文化迅速发展。到梁代,江南许多地区已是“良畴美拓,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如绣”,一派田美土肥之象。

(1)据材料一、二,分析汉文帝和汉景帝的共同看法是什么?为此,文帝、景帝采取了什么措施?

(2)阅读材料三并结合所学知识,分析汉朝建立七十年会如此繁荣与政府实行的哪一政策有关?这一繁荣局面后世称为什么?

(3)据材料四,归纳江南地区社会经济得以迅速发展的原因。

20.(2023上·山东临沂·七年级统考期末)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 中医养生是我国传统文化的瑰宝……我国传统养生强调人与自然关系的和谐,“道法自然”是中医养生的基本要求,天人合一、阴阳平等、身心合一是中医养生的三大法宝。

(1)东汉时期,一套“道法自然”的医学体操诞生了,请写出该体操的名称。同时期的张仲景写成一部医学著作发展了中医学的理论和治疗方法,这部著作是什么?

材料二 中国古代医学直到今天仍保持着鲜活的生命力,其思想观念深深打上中国古代文化的烙印。中医学是以中国古代传统文化理念构建起来的关于人的生命、健康与疾病防治规律的科学体系,中医学不仅保留着完整的理论体系,而且还以其良好的临床疗效独树一帜。中药的毒副作用一般都要明显小于西药。

——王小平《中国传统文化是中医特色的渊源》

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中医学具有持久生命力的主要原因?

材料三 (蔡)恰乃造纸,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。元兴元年奏上之,帝善其能,自是莫不从焉,故天下咸称“蔡侯纸”。

——范晔《后汉书》

(3)我国使用纸作为书写材料最早开始于哪个朝代?东汉时蔡侯纸同其他书写材料相比,有什么优点?

材料四 从西晋末年“永嘉之乱”起,北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南,黄河中下游地区一片萧条,南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展。

——《中国古代经济重心南移的完成》

(4)根据材料四并结合所学知识,归纳西晋末年以来江南经济发展的主要原因。

21.(2023上·山东潍坊·七年级统考期末)某校七年级历史学习小组在“魏晋南北朝的社会状况”主题学习中搜集到以下材料。阅读材料,回答问题。

【人口迁徙】

材料一

——据葛全胜,方修琦,郑景云《中国历史时期温度变化特征的新认识》

材料二 北魏孝文帝尊崇孔子,力推儒家文化,在道统上极力保持政权本身的合法性,他大兴儒家文化教育,使鲜卑人的文化水平上了一个台阶,凝聚了北魏政权统治下的各族人民。

——摘编自段瑞超《修齐治平:北朝君臣的经典征引与儒家文化认同进程》

(1)据材料一、二及所学知识,分析魏晋之际北方少数民族纷纷内迁的原因及对中国历史产生的影响。

【政权更迭】

材料三

(2)据材料三及所学知识,指出①②处的政权名称。并说明魏晋南北朝时期政局特点。

【区域发展】

材料四

沈约(南朝梁开国功臣)在综论南方经济时说:“鄂、杜两县是西汉时期全国农业最发达的地区,此时会稽地区已胜过它们。”——摘编自《魏晋南北朝社会经济史》

广东连县出土的西晋犁田耙田模型 东晋青釉褐彩羊

(3)据材料四及所学知识,指出魏晋南北朝时期江南地区出现的经济现象,并归纳其主要表现。

22.(2023上·山东滨州·七年级统考期末)阅读下列材料,回答问题

材料一 见下表

A 商 西周 B 秦 西汉 东汉 魏 西晋 十六国 北朝

C

吴 D 南朝

(1)根据所学知识,写出上表中所缺的朝代名称:A ,B ,C ,D 。

材料二 见下图

(2)据材料二,结合所学指出,图一是_____________时期形势图?图二是____________朝形势图?图三所示朝代建立在是谁?

(3)结合所学说明从图一到图二发生了什么重大变化?变化的原因是什么?

(4)从图二到图三发生了什么变化?结合所学指出变化原因。

23.(2023上·山东枣庄·七年级统考期末)民族之间的交往交流交融,是铸牢中华民族共同体意识的重要途径。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一:……经过“文景之治”,西汉强盛起来,汉武帝组建起强大的骑兵队伍,开始大举反击匈奴。

——部编版七年级上册历史教材

材料二:蜀汉在丞相……的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

——部编版七年级上册历史教材

材料三:

材料四:

材料五:北魏孝文帝即位时才5岁,由祖母冯太后临朝听证。冯太后进行一系列改革,推动鲜卑族汉化,促进了民族交融。孝文帝受他的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。

——部编版七年级上册历史教材《相关史事》

(1)依据材料一和结合所学知识,列举汉武帝时期反击匈奴两位杰出将领的名称?

(2)依据材料二和结合所学知识,材料二中“改善民族关系蜀汉丞相”是谁?

(3)依据材料三,列举西晋时期三个内迁各族的名称?

(4)依据材料四和结合所学知识,写出4世纪时,发生在前秦与东晋之间著名战役的名称?写出此次战役的结果是什么?

(5)依据材料五和结合所学知识,列举三项北魏孝文帝改革时期推行汉化措施的内容?写出北魏孝文帝改革的影响?

24.(2023上·山东德州·七年级统考期末)统一是中国历史发展的主流,阅读下列材料,回答问题。

材料一

战国初期形势图 战国后期形势图 秦朝疆域图

材料二 民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣。凡战者,民之所恶也。能使民乐战者,王(wàng,指统治天下)。

——摘编自石磊译注《商君书·画策第十八》

材料三

材料四

汉武帝时期部分施政措施

①董仲舒建议:“罢黜百家,独尊儒术”,儒术成为封建王朝的正统思想。 ②汉武帝下推恩令,削弱了诸侯王的势力,使诸侯不得参与政事。 ③兴办太学,以儒家的经学作为教材,培养统治阶级需要的儒学人才。 ④实行盐铁官营专卖,府库因而大大充实,财政状况有了显著改善。 ⑤汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,成为当时唯一合法的货币。 ⑥汉武帝找各种借口削爵、夺地甚至除国,夺爵者达106人。

材料五 东汉末年的农民起义和军阀割据,结束了两汉大一统的局面。魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一。随后西晋虽统一了全国,但不久又陷入分裂的局面。此后的东晋、南北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂。但正是在魏晋南北朝时期,各民族之间加强了交往、交流和交融,区域的开发尤其是南方经济得到发展,科技文化也有着明显的进步:这些都为新的统一局面的出现奠定了基础。——《中国历史》七年级上册

魏晋南北朝时期的政权更替图

(1)依据材料一,指出这一时期历史发展的趋势

(2)依据材料二,结合所学,写出商鞅变法中促使“民乐战”的措施。分析这一措施产生的影响。

(3)依据材料三并结合所学,将示意图补充完整。结合所学,写出秦朝为巩固统治还采取了哪些措施?(除材料之外任意两点即可)

(4)依据材料四并结合所学,完成表一、表二。

要求:仿照示例完成,不得选用示例中的研究主题和材料。

示例:

序号 主题

① 提高儒学地位

③

表一

序号 主题

⑥

表二

序号 主题

增加朝廷财力

(5)依据材料五,写出魏晋南北朝时期的政权更替图中①②所代表的政权的名称。并概括三国两晋南北朝时期的时代特征。

25.(2023上·山东青岛·七年级校考期末)历史在一次又一次的改革中推进,改革影响着历史的进程。阅读下列材料,回答问题。

材料一 夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下

——《战国策·秦策》

材料二 (魏主下诏)……不得以北俗之语于朝廷,若有违者,免所居官

——《魏书》

材料三 “治世不一道,便国不法古。”(意思是治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,就不一定非要拘泥于古法旧制)

——《史记·商君列传》

(1)根据材料一并结合所学知识,写出“商君”所指的历史人物。“教民耕战”的具体措施有哪些?

(2)根据材料一并结合所学知识,“商君”的措施对秦国产生了怎样的影响?

(3)材料二体现了北魏孝文帝汉化政策的哪一方面?依据所学知识,孝文帝汉化政策产生了怎样的影响?

(4)除材料二所述内容外,这里的“魏主”还采取了哪些汉化措施,试举两例。

(5)结合所学知识,写出材料三这句话给你的启示?

26.(2023上·山东德州·七年级统考期末)历史学习的方法多种多样,为了提升同学们的学科核心素养,老师运用多种方式设计了复习学案,请你完成以下学习任务。

任务一【整体感知——把握基本线索】

夏 商 A 东周 秦 西汉 东汉 魏 D 十六国 北朝

B

吴 C 南朝

(1)根据所学知识,写出上表中所缺的朝代名称:A B C D

任务二【观察地图——体会制度创新】

图1 周初分封诸侯国示意图 图2 秦朝形势图

(2)观察图1和图2,回答二者在地方分别实行什么管理制度

任务三【论述历史——感受社会变革】

材料一:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌(田间纵横的小路),急(积极)耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书 食货志》

材料二:皇帝说:“如果名不正言不顺,那么各种制度就不能建立。现在要禁用鲜卑语,统一使用汉语。但是,三十岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或罢官。”

——《魏书》

(3)请写出材料一所反映的商鞅变法的一条经济措施。材料二中的皇帝是谁 请根据材料二写出这位皇帝的一项改革措施。

任务四【史料研读——分析经济现象】

材料一“楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。”

——《史记 货殖列传》

材料二(江南)“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”

——《宋书》

(4)比较两则材料,说明江南地区从西汉到南朝发生了怎样的变化 结合所学知识,指出发生这种变化的主要原因是什么

任务五【撰写短文——汲取古人智慧】

商鞅 秦始皇 汉武帝 张仲景 祖冲之

(5)请以“杰出人物·创新发展”为主题,选取以上某一位人物介绍其主要成就。(要求语言准确,条理清晰,史实无误)

27.(2023上·山东德州·七年级统考期末)灿烂的科技文化是中华文化宝库中的瑰宝,阅读下列材料,回答问题。

材料一 ①中国历史上有“神农尝百草”的传说,原始人类在采集植物时逐步发现了一些植物的药用价值,中药由此起源。

②殷商甲骨文中,已经有关于医疗卫生以及十多种疾病的记载。周代已经使用望、闻,问、切等诊病方法,还出现药物、针灸、手术等治疗方法。

③道家“与天地同体”“与自然合一”的养生观,广泛应用于养生防病及处方用药上。儒家思想对仁义道德的宣扬,对古代医德的形成有极大的影响。

④东汉班超派甘英出使大秦,开辟了通往西亚的路线,促进了中国同其他国家的医学技术和药物的交流。

材料二

自古书契多编以竹简,其用缣(细密的绢)帛者谓之为纸。缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敞布、鱼网以为纸。元兴元年奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称“蔡侯纸”。—《后汉书·蔡伦传》 据统计,南朝时,《四部目录》著录的书有64582卷,与汉朝《汉书,艺文志》著录的图书相较,时过338年之后,书籍卷数增加4.3倍。 造纸术出现近一千年之后,欧洲人才从阿拉伯人那里学会了造纸……造纸工艺非常复杂……是特殊的人对人类社会所作出的特殊贡献。一[美]麦克·哈特《影响人类历史进程的100名人排行榜》

名称 西方落后于中国的大致时间

水排、独轮车、弓弩、造纸、制瓷 1000多年

铸铁、胸带式马具 800~900年

火药、印刷术 500~600年

提花机、磁罗盘 约400年

材料三 中国传到西方的部分机械和技术——整理自(英)李约瑟《中国科学技术史》

材料四 中国古代科学技术体系的突出特点是它极强的实用性。由于它的极端实用性,一旦现实不提出直接的要求,它就没有了发展的动力。——吴国盛《科学的历程》

材料五 中国科学技术馆中的古代科学家铜浮雕,展示了蔡伦、张仲景、贾思勰等十余位中国古代杰出科学家以及他们的相关成就。

材料六 春秋时期的云纹铜禁(如图)用失蜡法铸造,失蜡法是精密铸造金属器物的一种方法。经汉唐到明清,失蜡法被一代代匠人传承和发扬,历久不衰。第二次世界大战后,美国空军一位机械师将中国的失蜡法改进后注册了专利,这是目前铸造飞机发动机叶片的最佳方法。我国虽然没能最先注册这项专利,但是通过不懈努力,中国成为世界上仅有的四个能自主研制航空发动机的国家之一。

——摘编自《国家宝藏》解说词

(1)用材料一中的史事,说明以下观点。(填序号,每空多选、错选均不得分)

A.古史传说折射出中医药文化的悠久历史:________

B.春秋战国时期思想学术的繁荣为中医发展提供基础:________

C.中外医药交流促进中医药学的发展和传播:________

D.早期国家阶段我国的临床医学有一定发展:________

(2)依据材料二并结合所学,指出蔡伦改进造纸术的原因及影响。

(3)依据材料三、四,概括中国古代科技的特点。

(4)请从上述三位科学家中任选一位,仿照示例,制作科学家的资料卡(示例除外)。

资料卡 科学人物:祖冲之 所处时代:南北朝 专业领域:数学专业成就:他运用前人的方法把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年。 资料卡 科学人物:________ 所处时代:________ 专业领域:________ 专业成就:________

(5)中央电视台《国家宝藏》节目对云纹铜禁的守护誓言是“守护强国制造”。结合材料六,谈谈你对这句誓言的理解。

28.(2023上·山东枣庄·七年级统考期末)文化是民族的血脉,是人民的精神家园。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一:东汉时,总结前人经验,改进造纸工艺,用树皮、麻头、破布、旧渔网等植物纤维为原料造纸,纸的质量大大提高。

——部编版七年级上册历史教材

材料二:造纸术的发明为书法艺术的进一步发展提供了物质条件。……当时东晋人就称赞他的书法为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。他的代表作被称为“天下第一行书”。

——部编版七年级上册历史教材

材料三:华佗传授吴普“五禽之戏”,吴普长期坚持,“年九十余,耳目聪明,齿牙完坚。”

——部编版七年级上册历史教材《相关史事》

材料四:人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

——司马迁《报任少卿书》

材料五:佛教通过丝绸之路传入中国。南北朝时期,统治阶级为宣扬佛教,在一些地方的山崖上,开凿了许多石窟。

——部编版七年级上册历史教材

(1)依据材料一和结合所学知识,写出东汉时改进造纸术的人物名称?

(2)依据材料二和结合所学知识,写出这位被誉为“书圣”的东晋书法家及其代表作的名称?

(3)依据材料三,写出华佗取得医学成就是什么?结合所学知识,写出与华佗同一时期的医圣名称及他的著作名称?

(4)依据材料四和结合所学知识,写出司马迁著作的名称?著作记述了从传说中的什么到什么时约3000年的史事?

(5)依据材料五和结合所学知识,写出丝绸之路的开创者?列举南北朝时期开凿的两个石窟名称?

29.(2023上·山东菏泽·七年级校考期末)中国优秀传统文化是中华民族一脉相承的智慧结晶。请你加入历史探究小组,对中国优秀传统文化进行深入探究。

【探究一:思想智慧】

材料一 中国历史进程之指示,中国文化理想之建立,具有最深影响最大贡献者,殆无人堪与孔子相比伦。

——钱穆《孔子传·序言》

(1)结合所学,给孔子制作一张名片。

姓名:孔子 朝代:____身份:____、____ 主要贡献:____

材料二 在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒道释和谐共生……毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善,在艺术上有大美。

——《从优秀传统文化中汲取实现中国梦的精神力量》

(2)据材料二结合所学,“诸子百家熠熠生辉”是指什么局面?文中“释”于何时传入中国,对中国传统文化产生什么影响?

【探究二:科技之光】

材料三

图一 图二

(3)图一反映的科技成就对人类文明有何贡献?范晔的《后汉书》认为它是东汉蔡伦于公元105年发明的,你是否同意范晔的观点?请说明理由。

(4)图二著作的作者是谁?他在中医学发展史上有何重要地位?

【探究三:艺术之美】

材料四

图三 图四

(5)写出图三、图四作者所处的朝代,并指出图三作品在艺术史上的地位。

【探究四:传承之任】

材料五 要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

——习近平在中共中央政治局第十三次集体学习时的讲话

(6)据材料五,归纳今天我们应该如何对待传统文化?

30.(2023上·山东菏泽·七年级统考期末)中国是一个文明古国,在许多领域处于世界前列,为人类文明做出了重要的贡献。

阅读下列材料,回答问题

【汉字之源】

材料一:在商朝废墟中发现的复杂的表意文字,对中国和整个东亚后来的历史极为重要。它是现代汉字的直系祖先,这一点也可用来说明中国文明的连续性。

——斯塔夫里阿诺斯

(1)结合材料一和所学知识回答,“它”指什么文字?

【思想之光】

材料二:为政以德,譬如北辰(北辰:北极星),居其所而众星拱(拱:围绕)之。子为政為用杀?子欲善而民善矣。

——《论语 为政》

(2)材料二中这是哪位思想家的名言?我国古代思想文化的第一次高峰是什么?

【科技之光】

材料三:趣说历史

(3)根据图一,并结合所学知识,请你完成上图中的科技名片,A处应填写什么?图二“华佗三连”表情包“开瓢”属于外科手术,在外科手术中名医华佗发明了什么?

【艺术之美】

材料四:

(4)写出图三、图四作者所处的朝代,并指出图三作品在艺术史上的地位。

材料五:

(5)某中学在全校组织评选“我心中的杰出历史人物”活动,共有20位候选人,下面4位人物是小明同学崇拜的。但按活动规则只能选其中1位,你会建议他选择谁并写出所选人物的成就或贡献。

【传承之任】

材料六:要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓,大力外杨以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

——习近平在中共中央政治局第十三次集体学习时的讲话

(6)据材料六分析,今天我们应该如何对待传统文化?

参考答案:

1.D

【详解】本题为逆向选择题,根据题干和所学知识可知,230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系,D项符合题意,选择D项;曹魏重视农业生产,推行屯田制,组织流民耕种官田,大力兴修水利,A项不符合题意,排除A项;孙吴开发江东,造船业发达,发展了海外贸易,B项不符合题意,排除B项;蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发,C项不符合题意,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】根据“二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空。烈火张天照云海,周瑜于此破曹公”并结合所学内容可知,“曹公”指的是曹操,周瑜击破曹操的战役是赤壁之战,赤壁之战奠定了三国鼎立的基础,C项正确;推动了曹操统一北方的是官渡之战,排除A项;推翻东汉的残暴统治的不是赤壁之战,排除B项;赤壁之战和促进民族大交融无关,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】据题干“甘肃河西走廊上的魏晋墓室壁画”及“耙地图”“牧羊图”可知,生活在河西走廊的少数民族从事农业生产,说明各族人民相互交融、在生活、生产方式上趋于一致,B项正确;题干反映的是民族交融,与南北对峙无关,排除A项;题干强调的是民族关系,不是经济关系,排除C项;仅从题干信息无法得出社会安定,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】根据所学知识可知,西晋统一后,由于第二代皇帝晋惠帝智力低下,为争夺皇位,八王之乱历时16年,316年匈奴人的一支武装灭亡了西晋,因此材料所述“八王之乱”发生在西晋,D项正确;材料所述“八王之乱”发生在西晋,与东汉、西汉、东晋无关,排除A、B、C项。故选D项。

5.A

【详解】根据所学知识可知,魏晋南北朝时期北方少数民族内迁,内迁的少数民族主要有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌,但并没有犬戎族,A项符合题意,选择A项;经上述分析可知,魏晋南北朝时期,内迁的北方少数民族有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等,BCD项不符合题意,排除BCD项。故选A项。

6.A

【详解】根据材料可知,魏晋南北朝时期,各民族不仅在经济上密切交往,在文化上交流也日益频繁。随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少,出现了民族交融的局面,A项正确;材料没有体现北方经济的发展,排除B项;材料没有体现民族政权的分立,排除C项;材料没有体现社会矛盾的缓和,排除D项。故选A项。

7.C

【详解】东晋南朝时江南开发的最主要原因是东汉末年以来,许多北方人为躲避战乱,逃往江南地区,西晋后期以来,更多北方人迁到江南。给南方地区带去了劳动力、生产技术和不同的生活方式。促进了江南地区的开发;这期间人口的大量迁移也促进了民族交融,C项正确;AD项都与题干“江南地区”不符,排除AD项;魏晋南北朝后,江南地区经济相对落后,排除B项。故选C项。

8.C

【详解】根据题干“南朝处于明显劣势”和所学知识可知,梁武帝萧衍从地方起兵夺取帝位后,放纵皇室成员和官僚大地主盘剥平民百姓,政治日益败坏,后来发生了大规模的叛乱,建康失守,江东最富庶的地区遭到烧杀抢掠,导致千里绝烟,人迹罕见,从此,在南北实力对比中,南朝处于明显劣势,C项正确;宋是南朝疆域最大的朝代,宋武帝、宋文帝在位的30余年时间里,轻徭薄赋,江南民殷国富,社会比较安定,排除A项;齐朝,是南北朝时期南朝的第二个朝代,为萧道成建,定都建康,排除B项;陈朝时期,中国南方经过了多年的战乱,经济遭到了严重的破坏,但毕竟由于国力衰微,北朝趁虚而入占据大片土地,陈的统治被局限于长江以南,宜昌以东的地方,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】本题为逆向选择题,据题干和所学知识可知,东晋建立之后,中原地区已沦丧于胡人之手。东晋虽曾屡屡兴师北伐,然北伐之军每每功败垂成,始终未能恢复中原、完成一统。魏晋南北朝时期政权分立、民族交融,民族矛盾不能作为东晋政权未能恢复中原的原因,D项符合题意,选择D项;南方多数世族只是以扩充个人势力为目的,不积极北伐,或者是利用北伐排斥异己,争权夺利。故东晋朝廷对北伐将领不信任,心存疑虑,A项不符合题意,排除A项;南渡以后东晋不断发生重臣悍将叛乱,自身十分虚弱。所谓人贵自强,东晋却是自甘衰弱,北伐因此缺少后援,B项不符合题意,排除B项;江南本地的望族受朝廷重用,也不希望皇室北还。南北世族对寒族出身的将领更是多方排斥、处处牵制,C项不符合题意,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】依据所学可知,420-589 年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”。大约与南朝同一时期,我国北方先后出现的北魏、东魏、西魏、北齐、北周 5 个政权,历史上称之为“北朝”。其中,鲜卑拓跋氏建立的北魏,逐渐统一北方。北魏又分裂为东魏、西魏。后来,北齐取代东魏,北周取代西魏,因此A是北魏,B项正确;夏朝、商朝和东周都是三国之前的朝代,排除ACD项。故选B项。

11.A

【详解】结合所学可知,我国现存最早的一部完整的农书是北朝贾思勰的《齐民要术》,A项正确;《农政全书》是明朝徐光启的著作,不是最早的农书,排除B项;《女史箴图》为中国东晋顾恺之的绘画作品,排除C项;《大明历》是由南北朝时期中国著名数学家、科学家祖冲之创制的一部历法,排除D项。故选A项。

12.C

【详解】根据材料信息“图中的历史人物被后人称为‘书圣’,他集书法之大成,自成一家,影响深远”,结合所学知识可知,东晋的王羲之,集书法之大成,他的代表作《兰亭集序》,有“天下第一行书”的美誉,王羲之被后人称为“书圣”,C项正确;综上所述,《兰亭集序》有“天下第一行书”的美誉,所以篆书、隶书、楷书均不是《兰亭集序》的书法字体,排除ABD项。故选C项。

13.B

【详解】根据题意可知,北魏早期和迁都后的石窟艺术发生了很大的变化,前者具有游牧民族的审美特色,后者具有中原汉风,说明少数民族与汉族进行了融合,B项正确;飞天形象的变化,无法直接说明书画艺术的成熟、江南经济的开发、南北政权的对峙,排除ACD项。故选B项。

14. 夷洲 西域都护

【详解】据所学可知,230年,孙权派将军卫温率领船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,保护商旅往来,作为管理西域的最高长官,西域都护的设立是西域正式归属中央政权的开始。因此,题干空格处应分别填写:夷洲;西域都护。

15. 221 280

【详解】根据所学秦统一中国的知识可知,公元前221年秦始皇完成统一;根据所学西晋的兴亡知识可知,公元280年,西晋灭吴,实现了统一。

16.(1)设置西域都护;标志着西域正式归属于中央政权管辖;任命班超为都护。

(2)解决第一个问题:颁布“推恩令”;解决第三个问题:派卫青、霍去病出征,大破匈奴大军。

(3)战役:赤壁之战;结果:孙刘联军以少胜多,大败曹操。原因:曹操自恃兵力雄厚,骄傲轻敌,麻痹大意;曹军来自北方,不习水战,又不服南方水土,很多人得了传染病;孙刘联合,采用了正确的战术,充分利用有利的气象条件火攻曹军。

(4)张骞出使西域;丝绸之路。

【详解】(1)根据材料一,结合所学知识可知,公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,总管西域事务,标志着今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分,可知“宣帝改曰都护”是指西汉朝廷设置西域都护作为管理西域的最高长官;标志着西域正式归属于中央政权管辖;“以超为都护”是指东汉明帝时期任命班超为都护,长期留守西域。

(2)根据材料二,由“一是西汉初年分封的诸侯国势力已经相当强大了,是一个极不稳定的因素……三是匈奴不断入侵,边境不宁”,结合所学知识可知,汉武帝听从主父偃建议,颁布“推恩令”下令允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国,削弱王国势力;公元前119年匈奴南进,杀掠无度;汉武帝派卫青、霍去病出征,大破匈奴大军,匈奴使之再也无力与西汉对抗,北迁到漠北。因此汉武帝是通过颁布“推恩令”解决第一个问题;派卫青、霍去病出征,大破匈奴大军,解决第三个问题的。

(3)根据材料三,由“故垒西边,人道是三国周郎赤壁。乱石穿孔,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,可知与赤壁之战相关,结合所学知识可知,208年,孙刘联军在赤壁大败曹军,赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。可知苏轼追忆的是历史上赤壁之战,此战役的结果是孙刘联军以少胜多,大败曹操。他们胜败的原因在于曹操自恃兵力雄厚,骄傲轻敌,麻痹大意;曹军来自北方,不习水战,又不服南方水土,很多人得了传染病;孙刘联合,采用了正确的战术,充分利用有利的气象条件火攻曹军。

(4)根据材料四,结合所学知识可知,西汉时期,为了联合大月氏共同抗击匈奴,汉武帝派张骞出使西域,开辟了以首都长安为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,最远至欧洲(大秦),连接地中海各国的陆上通道,史称丝绸之路;可知“然骞凿空”指的是张骞出使西域;此后开通了丝绸之路,成为沟通亚欧的陆上交通要道。

17.(1)颁布“推恩令”;削弱了诸侯国势力,加强了中央集权,使得诸侯再也无力对抗中央。

(2)派张骞出使西域,寻找盟国,夹击匈奴;标志:公元前60年,设西域都护;意义:从此,今新疆地区正式归属中央政府管辖,成为我国不可分割的一部分。

(3)丝绸之路;丝绸之路是东西方经济往来的大动脉,促进了中国和其它国家和地区的经济文化交流。

(4)中原地区;影响:少数民族纷纷建立了民族政权,各民族在长期的交往中,民族交融加强。

【详解】(1)根据所学知识可知,为彻底解决“与中央对抗,严重威胁到国家的统一”的问题,汉武帝采取了主父偃的推恩建议,颁布“推恩令”;削弱了诸侯国势力,加强了中央集权,使得诸侯再也无力对抗中央。

(2)根据“汉武帝两次派张骞出使西域,寻找盟国。汉武帝对西域各国大力争取,西域各国也反对匈奴,倾向汉朝。”可知汉武帝派张骞出使西域的目的是派张骞出使西域,寻找盟国,夹击匈奴;公元前60年,设西域都护,标志着新疆归属中央政府管辖;西域都护设置之后,今新疆地区正式归属中央政府管辖,成为我国不可分割的一部分。

(3)根据所学知识可知,料三中所说的“商贸大道”后来被称作丝绸之路;根据材料三并结合所学可知,丝绸之路是东西方经济往来的大动脉,促进了中国和其它国家和地区的经济文化交流。

(4)根据所学知识可知,材料四中这些民族内迁后,主要分布于中原地区;对当时局势产生的影响是:少数民族纷纷建立了民族政权,各民族在长期的交往中,民族交融加强。

18.(1)③①②

(2)江南地区得到开发北人南迁带来了大量的劳动力,和先进的生产工具、生产技术。

(3)商鞅变法。促进了农业的发展,有利于富国。

【详解】(1)填写: 结合所学知识可知,春秋战国 时期出现了铁犁牛耕;西汉时期发明了耧车;三国时期发明了翻车。故应填写的是③①②。

(2)状况:根据材料“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”、“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔 ,则数郡忘饥……鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下”联系所学可知,这反映出东晋南朝时期江南地区得到开发。

原因:根据所学可知,江南地区得到开发的根本原因是北人南迁带来了大量的劳动力和先进的生产工具、生产技术。

(3)事件:根据材料“戮力(尽力)本业(农业),耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)”、“商君列传”联系所学可知,材料所述为商鞅变法的内容。商鞅变法在经济上鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役。

作用:根据所学可知,这一措施促进了农业的发展,有利于富国。

19.(1)看法:以农为本;文帝措施:减免田租;景帝:劝课农桑,鼓励人民多种树。

(2)政策:休养生息;局面:文景之治。

(3)原因:北人南迁,带来了大量的劳动力,带来了先进的生产工具和生产技术;东晋政府制定了适合经济发展的政策。

【详解】(1)看法:根据材料一“‘农,天下之本也,民所恃以生也,而民或不务本而事末,故生不遂。……其赐天下民今年田租之半。’文帝十三年还下诏全免田租。”及材料二“……黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。……其令郡国务劝农桑,益种树,可得衣食物。”可知,汉文帝和汉景帝的共同看法是:以农为本;文帝措施:减免田租;景帝:劝课农桑,鼓励人民多种树。

(2)政策:根据材料三内容及所学知识可知,汉朝建立七十年会如此繁荣和政府实行的休养生息政策有关。为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取了休养生息的政策。汉高祖死后,继任的统治者继续实行修养生息的政策,注重农业生产,使汉初的经济逐渐得恢复和发展,社会局势稳定下来。这一繁荣局面后世称为文景之治。

(3)原因:根据材料四“东晋政府在境内建立了许多侨郡县,给予南迁人民免除税役的权利,江南各地在南迁人民的影响下,学会了使用先进的生产工具和农业耕作经验,经济文化迅速发展。”可知,江南地区社会经济得以迅速发展的原因:北人南迁,带来了大量的劳动力,带来了先进的生产工具和生产技术;东晋政府制定了适合经济发展的政策。

20.(1)“五禽戏”;《伤寒杂病论》。

(2)原因:中医学是以中国古代传统文化理念构建起来的科学体系;中医有良好的临床疗效;中药的毒副作用小。

(3)西汉;优点:造纸术原料容易得到,且又便宜,纸的质量和产量都提高了。

(4)原因:江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定;北方人口大量南迁,给江南地区带去了劳动力和先进的生产技术;南方统治者实行了一些有利于生产的政策;江南地区发展农业的自然条件优越。

【详解】(1)结合所学知识可知,东汉末年名医华佗创立了 “五禽戏”,通过模仿虎、鹿、熊、猿、鸟5种动物的形态、动作和神态,来舒展筋骨,畅通经脉,防病祛病。可知东汉时期,一套“道法自然”的医学体操诞生了,该体操的名称是 “五禽戏”。同时期的张仲景写成一部医学著作发展了中医学的理论和治疗方法,这部著作是《伤寒杂病论》。

(2)根据材料二,由“中医学是以中国古代传统文化理念构建起来的关于人的生命、健康与疾病防治规律的科学体系”,可知,中医学是以中国古代传统文化理念构建起来的科学体系;由“还以其良好的临床疗效独树一帜”,可知,中医有良好的临床疗效;由“中药的毒副作用一般都要明显小于西药”,可知,中药的毒副作用小。因此中医学具有持久生命力的主要原因,中医学是以中国古代传统文化理念构建起来的科学体系;中医有良好的临床疗效;中药的毒副作用小。

(3)结合所学知识可知,我国使用纸作为书写材料最早开始于西汉;由“用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸”,可知,蔡伦的造纸术原料容易得到,且又便宜,纸的质量和产量都提高了。

(4)根据材料四,由“……北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南”,可知人口南迁;由“黄河中下游地区一片萧条,南方则在相对稳定”,北方战乱,南方安定;由“利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展”,可知北民南迁,带来了劳动力、先进的生产技术和生产工具。因此西晋末年以来江南经济发展的主要原因,是江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定;北方人口大量南迁,给江南地区带去了劳动力和先进的生产技术;南方统治者实行了一些有利于生产的政策;江南地区发展农业的自然条件优越。

21.(1)原因:寒冷期到来(天气变冷),南迁寻求更多的生存机遇。

影响:促进了内迁少数民族(或汉族)的发展(或促进了各民族的个体发展);文化上相互影响渗透,为中华文明注入了新的活力(或促进了中华民族的整体发展)。

(2)政权:魏、东晋;

特点:政权分立。(其它言之有理亦可)

(3)现象:江南地区得到开发(或经济快速发展)。

表现:掌握了先进的农业生产技术;手工业快速进步(具体表现亦可得分)

【详解】(1)原因:由材料一可知,魏晋之际,天气变冷,寒冷期到来,北方少数民族南迁寻求更多的生存机遇;

影响:由材料“北魏孝文帝尊崇孔子,力推儒家文化,在道统上极力保持政权本身的合法性,他大兴儒家文化教育,使鲜卑人的文化水平上了一个台阶,凝聚了北魏政权统治下的各族人民”及所学知识可知,北方少数民族南迁促进了内迁少数民族的发展;文化上相互影响渗透,为中华文明注入了新的活力,促进了中华民族的整体发展。

(2)政权:由材料及所学知识可知,220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉。次年,孙权称吴王。229年,孙权称帝,吴国建立,定都建业。三国鼎立的局面形成。所以①处的政权名称是魏;316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。随后,镇守长江下游的皇族司马睿于317年重建晋王朝,以建康 为都城,史称东晋,所以②处的政权名称是东晋。

特点:由材料及所学知识可知,魏晋南北朝时期,除西晋有过短暂统一外,其他政权没有实现统一,所以这一时期的特点是政权分立。

(3)现象:由材料“鄂、杜两县是西汉时期全国农业最发达的地区,此时会稽地区已胜过它们”及所学知可知,江南地区得到开发,经济快速发展;

表现:由材料“广东连县出土的西晋犁田耙田模型”“东晋青釉褐彩羊”及所学知识可知,魏晋南北朝时期江南地区经济发展,他们掌握了北民南迁带去的先进农业生产技术,手工业获得快速进步。

22.(1) 夏 东周或春秋战国 蜀汉 东晋

(2)图一:战国形势图,图二:秦朝,图三:刘秀或光武帝。

(3)图一到图二由分裂走向统一。原因:公元前230到公元前221年,秦先后灭六国,完成了统一。

(4)图二到图三疆域扩大,西域归属中央政府。原因:公元前60年,西汉设置西域都护,标志着西域正式归属中央政府或东汉时期,班超经营西域,汉朝重新控制西域地区。

【详解】(1)根据所学的朝代表,中国的朝代分别是:夏、商、西周、东周、秦、西汉、东汉、魏蜀吴、西晋、东晋。故答案为:①夏②东周或春秋战国③蜀汉④东晋。

(2)根据所学可知,图一是战国形势图,图二是秦朝形势图。建立者:根据所学可知,西汉宗室刘秀在公元25年称帝,定都洛阳,史称东汉,刘秀就是光武帝。所以,图三为东汉形势图,东汉建立者是刘秀。

(3)变化:根据图示以及所学可知,从图一到图二发生的变化是图一到图二由分裂走向统一。原因:根据所学可知,这种变化的原因是公元前230到公元前221年,秦先后灭六国,完成了统一。

(4)变化:从图二到图三发生的变化是图二到图三疆域扩大,西域归属中央政府。原因:根据所学可知,变化原因是公元前60年,西汉设置西域都护,标志着西域正式归属中央政府或东汉时期,班超经营西域,汉朝重新控制西域地区。

23.(1)卫青、霍去病。

(2)诸葛亮。

(3)匈奴、鲜卑、羌族。

(4)淝水之战。东晋战胜前秦。

(5)说汉话,穿汉服,改汉姓。增强北魏的实力,促进民族融合。

【详解】(1)将领:根据材料“汉武帝组建起强大的骑兵队伍,开始大举反击匈奴”并结合所学可知,公元前119年,汉武帝派大将卫青、霍去病率精骑出击匈奴。

(2)人物:根据材料“蜀汉在丞相……的治理下”并结合所学可知,诸葛亮出任蜀汉的丞相。

(3)民族:根据材料三的图示可知,内迁的少数民族有匈奴、鲜卑、羌族等。

(4)战役:根据材料四地图上的关键地区“淝水”并结合所学可知,383年前秦与东晋之间发生的著名战役是淝水之战。结果:结合所学可知,淝水之战中,东晋以八万军力大胜前秦的八十余万大军,取得了决定性的胜利。

(5)措施:根据材料“孝文帝受他的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革”并结合所学可知,孝文帝实行汉化的措施有说汉话,穿汉服,改汉姓,迁都洛阳等等。影响:根据材料“推动鲜卑族汉化,促进了民族交融”并结合所学可知,北魏孝文帝改革增强北魏的实力,促进民族融合。

24.(1)趋势:走向统一。

(2)措施:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。影响:提高了军队战斗力,为以后秦国统一全国奠定基础。

(3)A:皇帝。B:丞相。C:郡县制。措施:文化上:统一文字为小篆;思想上:焚书坑儒;经济上:统一货币为圆形方孔半两钱、统一度量衡;交通上:开凿灵渠、统一车辆和道路的宽窄;军事上:派蒙恬北击匈奴、修筑长城。

(4)表一:序号:②⑥,主题:加强中央集权。表二:序号:④⑤。

(5)名称:①西晋;②北魏。时代特征:政权分立与民族交融。

【详解】(1)趋势:根据材料和结合所学知识可知,战国期全国有大大小小诸侯国数不胜数,战国后期只剩下几个国家,秦国灭六国完成了统一,这一时期历史发展的趋势是走向统一。

(2)措施:根据材料和结合所学知识可知,商鞅变法中促使“民乐战”的措施有奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。影响:结合所学知识可知,奖励军功,商鞅变法中对有军功者授予爵位并赏赐土地,提高了军队战斗力,为以后秦国统一全国奠定基础。

(3)A:结合所学知识可知,秦统一六国后建立了专制主义中央集权制度,皇帝拥有至高无上的权力。因此,A处为皇帝。B:秦朝的中央机关实行三公九卿制,三公是丞相、太尉 、御史大夫,分管政务、军事和监察。因此B处为丞相。C:秦朝在地方推行郡县制,C处为郡县制。措施:结合所学知识可知,为巩固统治秦朝采取的措施有:文化上:统一文字为小篆;思想上:焚书坑儒;经济上:统一货币为圆形方孔半两钱、统一度量衡;交通上:开凿灵渠、统一车辆和道路的宽窄;军事上:派蒙恬北击匈奴、修筑长城。

(4)表一:根据材料“②汉武帝下推恩令,削弱了诸侯王的势力,使诸侯不得参与政事”和“⑥汉武帝找各种借口削爵、夺地甚至除国,夺爵者达106人。”可知,汉武帝的这些措施都达到了加强中央集权的效果。因此,表一:序号:②⑥,主题:加强中央集权。

表二:根据材料“④实行盐铁官营专卖,府库因而大大充实,财政状况有了显著改善。”“⑤汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,成为当时唯一合法的货币。”可知,汉武帝的这些措施都增加朝廷财力。因此,表二:序号:④⑤。

(5)名称:根据材料五和结合所学知识可知,①266-326年是西晋政权;②北魏是南北朝时期北朝的第一王朝,分裂为东魏和西魏。时代特征:根据魏晋南北朝时期的政权更替图和结合所学知识可知,三国两晋南北朝时期的时代特征是政权分立与民族交融。

25.(1)人物:商鞅(卫鞅,公孙鞅)。措施:鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(2)影响:使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)方面:说汉语。影响:促进民族交融,增强北魏实力。

(4)措施:穿汉服,改汉姓,与汉人通婚。(任答两点)

(5)启示:促进社会发展要改革创新;改革推动社会发展等。

【详解】(1)人物:依据材料一“夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。”和所学可知,材料的大致意思:统一度量衡(在秦国范围内颁布度量衡的标准器);承认土地私有(废除井田制允许土地买卖),分田地鼓励农业生产,论军功授爵鼓励参军作战。由此可知反映的是商鞅变法。由此可知“商君”指的是商鞅。

措施:“教民耕战”即商鞅在农业、军事方面的措施,结合课本所学,商鞅变法奖励耕织,生产粮食布帛多的人课免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(2)影响:根据材料一“兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下”并结合所学知识,“商君”的措施指的是商鞅变法。结合课本所学,商鞅变法使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)方面:依据材料二“(魏主下诏)……不得以北俗之语于朝廷,若有违者,免所居官”指的是北魏的君主强调鲜卑族必须说汉语。结合课本所学,北魏孝文帝统一北方,实行了一系列汉化措施改革,包括在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

影响:据所学,孝文帝汉化政策促进了民族交融,增强了北魏实力。

(4)措施:依据材料二“……不得以北俗之语于朝廷,若有违者,免所居官”指的是改说汉话的措施。结合课本所学,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗,推行汉化措施,改穿汉服。以汉服代替鲜卑族;改汉姓,改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚等。

(5)启示:结合所学知识,依据材料三 “治世不一道,便国不法古”,大致意思是治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,就不一定非要拘泥于古法旧制。由此得出,促进社会发展要改革创新;改革推动社会发展等。

26.(1) 西周 蜀 东晋 西晋

(2)图一实行分封制 图二:郡县制

(3)经济措施:废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役。(答出一条即可得2分)孝文帝说汉语

(4)由落后变为富庶,或由落后到开发。北人南迁,给江南地区带来了先进的生产技术和劳动力。

(5)标题:杰出人物·创新发展--写一位人物即可

例如:商鞅作为新兴地主阶级代表,实行变法改革,为秦统一中国奠定了基础。

秦始皇完成统一后,为加强对全国的统治,创立了大一统的中央集权制度等。

【详解】(1)朝代:根据所学和任务一示意图可知,约前1046年,武王伐纣,西周建立,前771年西周灭亡;221年蜀建立,263年灭亡;东晋,317年——420年,是由西晋皇族司马睿南迁后建立起来的王朝;司马炎取代曹魏建立新政权,改国号为晋, 史称西晋,定都洛阳,316年西晋灭亡。

(2)行政制度:根据所学和任务二示意图可知,图一是西周行政区划,实行分封制,图二是秦朝行政区划,是郡县制。

(3)经济措施:根据所学和任务三材料一“坏井田,开阡陌(田间纵横的小路)”可知,这体现的是,废除井田制,允许土地自由买卖;根据所学和任务三材料一“急(积极)耕战之赏”可知,这体现的是,鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役。

皇帝、措施:根据所学和任务三材料二“如果名不正言不顺,那么各种制度就不能建立。现在要禁用鲜卑语,统一使用汉语”可知,这是北魏孝文帝,这个措施是说汉话。

(4)变化、原因:根据所学和任务四材料一、二“无积聚而多贫——地广野丰,民勤本业”可知,这体现的变化是,由落后变为富庶,由落后到开发;发生这种情况,是因为,北人南迁,给江南地区带来了先进的生产技术和劳动力。

(5)人物:此问相对开放,回答符合下列要点即可,必须以杰出人物·创新发展为标题,论述时,必须指出其主要贡献,并准确揭示其意义,如,标题:杰出人物·创新发展。论述:商鞅作为新兴地主阶级代表,实行变法改革,为秦统一中国奠定了基础。秦始皇完成统一后,为加强对全国的统治,创立了大一统的中央集权制度等。

27.(1)A: ①。B: ③。C:④。D: ②。

(2)原因:竹简太重,缣帛昂贵,不方便推广;影响:造纸术的发明使纸的使用日益普遍,纸逐渐取代简帛,成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传,造纸术的发明是中国对世界文明的伟大贡献之一

(3)特点:领先世界;成果多样;注重实用。

(4)示例一:科学人物:张仲景;所处时代:东汉;专业领域:医学;专业成就:张仲景写成了《伤寒杂病论》一书,这部著作发展了中医学的理论和治疗方法。他发展了“治未病”的思想,提倡预防疾病。张仲景是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展作出巨大贡献。他被后世称为“医圣”。

示例二:科学人物:蔡伦,所处时代:东汉,专业领域:科技(或造纸业),专业成就:东汉蔡伦改进造纸术,制成了“蔡侯纸”,这种纸原料易找,价格便宜,易于推广。成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传,也是中国对世界文明的伟大贡献之一。

示例三:科学人物:贾思勰,所处时代:北朝,专业领域:农学,专业成就:撰写《齐民要术》,对后世农学的发展有深远影响,在世界农学史上占有重要地位。

(5)理解:传承古代优秀科技成果;不断提高科技创新能力等。

【详解】(1)A:结合所学知识可知,①中国历史上有“神农尝百草”的传说,能说明古史传说折射出中医药文化的悠久历史。B:③道家“与天地同体”“与自然合一”的养生观;儒家思想对仁义道德的宣扬,对古代医德的形成有极大的影响,能说明道家、儒家思想为春秋战国时期思想学术的繁荣为中医发展提供基础。C:结合所学知识可知,④东汉班超派甘英出使大秦,开辟了通往西亚的路线,促进了中国同其他国家的医学技术和药物的交流,能说明中外医药交流促进中医药学的发展和传播。D:结合所学知识可知,②殷商甲骨文中,已经有关于医疗卫生以及十多种疾病的记载。周代已经使用望、闻、问、切等诊病方法,还出现药物、针灸、手术等治疗方法,能说明早期国家阶段我国的临床医学有一定发展。因此,A: ①。B: ③。C:④。D: ②。

(2)原因:根据材料“缣贵而简重,并不便于人。”和结合所学知识可知,蔡伦改进造纸术的原因是竹简太重,缣帛昂贵,不方便推广。影响:根据材料和结合所学知识可知,造纸术的发明使纸的使用日益普遍,纸逐渐取代简帛,成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传,造纸术的发明是中国对世界文明的伟大贡献之一

(3)特点:根据材料三“中国传到西方的部分机械和技术”、“西方落后于中国的大致时间”可知,中国古代科技的特点是领先世界、成果多样;材料四“中国古代科学技术体系的突出特点是它极强的实用性”可知,中国古代科技的特点是注重实用。

(4)示例:根据材料和结合所学知识可知,答案示例一:科学人物:张仲景;所处时代:东汉;专业领域:医学;专业成就:张仲景写成了《伤寒杂病论》一书,这部著作发展了中医学的理论和治疗方法。他发展了“治未病”的思想,提倡预防疾病。张仲景是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展作出巨大贡献。他被后世称为“医圣”。

答案示例二:科学人物:蔡伦,所处时代:东汉,专业领域:科技(或造纸业),专业成就:东汉蔡伦改进造纸术,制成了“蔡侯纸”,这种纸原料易找,价格便宜,易于推广。成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传,也是中国对世界文明的伟大贡献之一。

答案示例三:科学人物:贾思勰,所处时代:北朝,专业领域:农学,专业成就:撰写《齐民要术》,对后世农学的发展有深远影响,在世界农学史上占有重要地位。

(5)理解:本题为开放性题目,言之有理即可,如,传承古代优秀科技成果;不断提高科技创新能力等

28.(1)人物:蔡伦。

(2)书法家:王羲之;代表作:《兰亭集序》。

(3)成就:五禽戏;医圣:张仲景;著作:《伤寒杂病论》

(4)著作:《史记》;内容:著作记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事。

(5)开创者:张骞;石窟:河南洛阳龙门石窟和山西大同云冈石窟。

【详解】(1)人物:根据所学知识可知,东汉时蔡伦改进造纸术。

(2)书法家:根据所学知识可知,被誉为“书圣”的东晋书法家是王羲之;代表作:王羲之的代表作是《兰亭集序》,被誉为“天下第一行书”。

(3)成就:根据材料“五禽之戏”所学知识可知,华佗编制五禽戏;

医圣:根据所学知识可知,张仲景被誉为“医圣”。著作:张仲景创作《伤寒杂病论》。

(4)著作:根据所学知识可知,司马迁创作《史记》;内容:著作记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事。

(5)开创者:根据所学知识可知,张骞两次出使西域;石窟:根据所学知识可知,河南洛阳龙门石窟和山西大同云冈石窟。

29.(1)朝代;春秋。身份:教育家、思想家。贡献:儒家学派创始人,提出仁和礼,主张为政以德:开创私学,提倡有教无类。

(2)局面:百家争鸣。时间:张骞通西域后通过丝绸之路传入中国。影响;佛教的传入丰富了中国文化,在社会、思想、文学以及建筑、雕刻、绘画等方面产生深运的影响。

(3)贡献:造纸术的发明便利了书籍的流传,有利于文化的传播,促进人类文明的发展。不同意。理由:西汉时期,人们已经懂得了造纸的基本方法。

(4)作者:张仲景。地位:中医临床理论体系的开创者,被尊为“医圣”。

(5)朝代:东晋。地位:天下第一行书。

(6)中华优秀传统文化是中华先辈们汗水智慧的结晶;是中华民族的宝贵财富;我们应大力弘扬中华优秀传统文化;要取其精华,去其糟粕。(观点正确,意思相近即可)

【详解】(1)朝代;根据所学和材料一“中国历史进程之指示,中国文化理想之建立,具有最深影响最大贡献者,殆无人堪与孔子相比伦”可知,他是春秋人。

身份:根据所学可知,他是教育家、思想家。

贡献:根据所学可知,他是儒家学派创始人,提出仁和礼,主张为政以德,开创私学,提倡有教无类。

(2)局面:根据所学和材料二“在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒道释和谐共生……毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善,在艺术上有大美”可知,各学派宣传自己的主张,这就是百家争鸣。

时间:根据所学可知,佛教在张骞通西域后通过丝绸之路传入中国。

影响;根据所学可知,佛教的传入丰富了中国文化,在社会、思想、文学以及建筑、雕刻、绘画等方面产生深运的影响。

(3)贡献:根据所学和材料三示意图1可知,造纸术的发明便利了书籍的流传,有利于文化的传播,促进人类文明的发展。

看法:根据所学可知,范晔的《后汉书》认为它是东汉蔡伦于公元105年发明的,不同意,因为,西汉时期,人们已经懂得了造纸的基本方法。

(4)作者:根据所学和材料三示意图2可知,图二著作的作者是张仲景。

地位:根据所学可知,他是中医临床理论体系的开创者,被尊为“医圣”。

(5)朝代:根据所学和材料四示意图可知,它们的作者都 是东晋人。

地位:根据所学和材料四示意图1可知,它是天下第一行书。

(6)启示:此问相对开放,回答符合下列要点即可,如,中华优秀传统文化是中华先辈们汗水智慧的结晶;是中华民族的宝贵财富;我们应大力弘扬中华优秀传统文化;要取其精华,去其糟粕。

30.(1)甲骨文。甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。

(2)孔子;百家争鸣。

(3)蔡伦;发明了麻沸散。

(4)东晋;被称为“天下第一行书”。

(5)选择刘邦。刘邦打败了项羽,统一了全国,于公元前202年建立汉朝,定都长安,史称西汉。刘邦就是汉高祖。由于秦朝的残暴统治和秦末的战乱,社会生产遭到严重的破坏。西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象。人民流离失所,人口锐减,大片的田地荒芜。当时连皇帝的马车也配不齐毛色相同的四匹马,有些将相出行只能乘牛车,人民得不到温饱。如何恢复和发展社会生产,巩固新的王朝,成为汉初统治者面临的首要问题。为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取了休养生息的政策。他下令“兵皆罢归家”,让士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民,以增加农业劳动力。为稳定民心,鼓励人民致力农业生产,汉高祖采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,相应地减免徭役及兵役。汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来。

(6)我们学习、传承优秀传统文化。

【详解】(1)根据所学知识,结合材料一“在商朝废墟中发现的复杂的表意文字,对中国和整个东亚后来的历史极为重要。它是现代汉字的直系祖先,这一点也可用来说明中国文明的连续性”和所学知识扩张,“它”指甲骨文;甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。

(2)根据所学知识, 据材料二“为政以德,譬如北辰(北辰:北极星),居其所而众星拱(拱: 围绕)之。子为政用杀 子欲善而民善矣”可知材料二中这是孔子的名言。孔子是春秋后期鲁国人,儒家学派的创始人,孔子在政治上推崇西周的制度,王张从德治化的第一次高峰是百家争鸣。春秋战国时期各家学派的代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说。他们提出各种政治主张和治国方略希望用自己的学说解决社会问题。各学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈的辩论,相互抨击,同时又相互影响,取长补短。这一思想文化的繁荣局面,历史上称为“百家争鸣”。

(3)根据所学知识,根据图一并结合所学知识可知,东汉蔡伦改进造纸术;图二“华佗三连”表情包“开瓢”属于外科手术,在外科手术中名医华佗发明了麻沸散。

(4)根据所学知识,图三、图四作者所处的朝代是东晋。王羲之是东晋大书法家,他的代表作是《兰亭集予达到收放三如、浑然大成的境界。《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。王羲之由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”。东晋的顾恺之是最著名的画家,他擅长的人物画,线条优美活泼,人物传神,富有个性。顾恺之一生的创作很多,流传下来的作品有《女史箴图》和《洛神赋图》,均为墓本。

(5)根据所学知识,选择刘邦。刘邦打败了项羽,统一了全国,于公元前202年建立汉朝,定都长安,史称西汉。刘邦就是汉高祖。由于秦朝的残暴统治和秦末的战乱,社会生产遭到严重的破坏。西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象。人民流离失所,人口锐减,大片的田地荒芜。当时连皇帝的马车也配不齐毛色相同的四匹马,有些将相出行只能乘牛车,人民得不到温饱。如何恢复和发展社会生产,巩固新的土朝,成大汉初统治者面临的首要问题。为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取了休养生息的政策。他下令兵皆罢归家”,让士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民,以增加农业劳动力。为稳定民心,鼓励人民致力农业生产,汉高祖采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,相应地减免徭役及兵役。汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来。

(6)根据所学知识,据材料六据“要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓深入挖掘和阐发中华优秀传统文化··...·使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉”可知习近平总书记要求我们学习、传承优秀传统文化。

一、选择题

1.(2023上·山东烟台·七年级校考期末)下列关于魏、蜀、吴三国的表述,不正确的是( )

A.曹魏重视农业生产,大力兴修水利

B.吴国造船业发达

C.蜀汉改善民族关系,加速了西南地区的开发

D.孙权派卫温去夷洲,加强了大陆对台湾的管辖

2.(2023上·山东潍坊·七年级统考期末)“二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空。烈火张天照云海,周瑜于此破曹公。”诗中描述的战役( )

A.推动了曹操统一北方 B.推翻东汉的残暴统治

C.奠定三国鼎立的基础 D.促进了民族大交融

3.(2023上·山东菏泽·七年级统考期末)下面两图是来自甘肃河西走廊上的魏晋墓室壁画,它们反映出该时期的时代特征是( )

耙地图 牧羊图

A.南北对峙 B.民族交融 C.经济发展 D.社会安定

4.(2023上·山东临沂·七年级统考期末)成语“乱七八糟”和两个历史事件有关,“乱七”和西汉景帝时的“七国之乱”有关,而“八糟”和惠帝时的“八王之乱”有关。“八王之乱”发生在( )

A.东汉 B.西汉 C.东晋 D.西晋

5.(2023上·山东枣庄·七年级统考期末)下列哪一个不是魏晋南北朝时期北方游牧民族内迁的少数民族?( )

A.犬戎 B.匈奴 C.鲜卑 D.氐

6.(2023上·山东菏泽·七年级统考期末)西晋时期,内迁的各族人民与当地汉人错居杂处,向汉族人民学习农业技艺;汉族人民向北方各族人民学习畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。材料强调的是( )

A.民族文化的交融 B.北方经济的发展 C.民族政权的分立 D.社会矛盾的缓和

7.(2023上·山东临沂·七年级统考期末)魏晋南北朝后,对江南地区的说法正确的是( )

A.北方自然环境非常恶劣 B.江南地区经济相对发达

C.民族交融还未很好实现 D.北方民族学习中原文化

8.(2023上·山东烟台·七年级校考期末)南北实力对比,南朝处于明显劣势始于( )

A.宋朝 B.齐朝 C.梁朝 D.陈朝

9.(2023上·山东烟台·七年级校考期末)东晋政权未能恢复中原的原因,不包括( )

A.对北伐将领不信任 B.北伐后援不足

C.对北伐将领多方牵制 D.东晋民族矛盾尖锐

10.(2023上·山东菏泽·七年级校考期末)时空观念是历史学科五大核心素养之一。与图中A对应的朝代是( )

A.商朝 B.北魏 C.夏朝 D.东周

11.(2023上·山东枣庄·七年级统考期末)2021年5月22日,杂交水稻之父袁隆平永远地离开了我们。中国和世界人民深感悲痛。民以食为天,华夏儿女历来关注农业生产,请问我国现存最早的一部完整的农书是( )

A.《齐民要术》 B.《农政全书》

C.《女史箴图》 D.《大明历》

12.(2023上·山东青岛·七年级校考期末)如下图中的历史人物被后人称为“书圣”,他集书法之大成,自成一家,影响深远,该图中的作品反映了他使用的哪种书法字体( )

A.篆书 B.隶书 C.行书 D.楷书

13.(2023上·山东德州·七年级统考期末)飞天是我国石窟艺术中最富舞蹈美感的形象之一,以下飞天形象的变化反映出( )

大同云冈石窟中北魏早期的飞天舞姿雄健,具有游牧民族的审美特色 北魏迁都洛阳后开凿的龙门石窟中,飞天的服饰、舞具都有中原汉风

A.书画艺术成熟 B.北方民族融合 C.江南经济开发 D.南北政权对峙

二、填空题

14.(2023上·山东聊城·七年级统考期末)230年,孙权派将军卫温率领船队到达 ,加强了大陆与台湾的联系;公元前60年,西汉政府在西域设置, ,作为管理西域的最高长官。

15.(2023上·山东聊城·七年级统考期末)公元前 年,秦国完成统一大业,建立秦朝; 年,西晋灭吴,统一全国。

三、综合题

16.(2023上·山东临沂·七年级统考期末)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 “武帝时,西域内属,有三十六国。汉为置使者、校尉领护之。宣帝改曰都护。……十六年,明帝乃命将帅北征匈奴……西域自绝六十五载,乃复通焉。……因以超为都护……”

——《后汉书》

(1)材料一中“宣帝改曰都护”是指西汉朝廷设置什么作为管理西域的最高长官?有何意义?“以超为都护”指什么?

材料二 汉武帝统治时期,有三大问题存在。一是西汉初年分封的诸侯国势力已经相当强大了,是一个极不稳定的因素;二是……;三是匈奴不断入侵,边境不宁。这三个因素促使汉武帝决心进一步加强中央集权。

——《汉朝历史:汉武帝加强中央集权》

(2)依据材料二并结合所学知识,汉武帝是如何解决第一和第三个问题的?

材料三 大江东去,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是三国周郎赤壁。乱石穿孔,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

——苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》

(3)材料三中苏轼追忆的是历史上哪次著名战役?此战役的结果如何?请结合所学知识,分析他们胜败的原因。

材料四 然骞凿空,诸后使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。

——《汉书·张骞传》

(4)材料四中的“然骞凿空”指的是什么事情?此后开通了哪一条沟通亚欧的陆上交通要道?

17.(2023上·山东菏泽·七年级菏泽市牡丹区第二十一初级中学校考期末)阅读下列材料,回答问题。

材料一:“汉兴之初,海内新定,同姓寡少,惩戒亡秦孤立之败,于是剖裂疆土,立二等之爵……然诸侯原本以大,未流滥以致溢,小者淫荒越法,大者睽孤横逆,以害身丧国。”(原文大意;西汉刚刚建立之初,同姓王很少,西汉吸收了秦朝灭亡的教训,把土地分封给同姓王,随着诸侯王实力的膨胀,小诸侯贪赃枉法,大诸侯甚至发动叛乱,与中央对抗,严重威胁到国家的统一)

——《汉书·诸侯王表》

(1)为彻底解决“与中央对抗,严重威胁到国家的统一”的问题,汉武帝采取了什么措施以及作用?

材料二:汉武帝两次派张骞出使西域,寻找盟国。当时,仅新疆就有大小36国。汉武帝对西域各国大力争取,西域各国也反对匈奴,倾向汉朝。汉朝初步控制了今南疆各国,后又控制了北疆……从此,今巴尔喀什湖以东、以南的广大地区统属于西汉王朝。

——摘自七年级上《中国历史》

(2)根据材料二指出汉武帝派张骞出使西域的目的是什么?结合所学知识,指出西汉设什么机构标志着新疆归属中央政府管辖?该机构的设置有何意义?

材料三:张骞出使西域后,一队队骆驼商队在这漫长的商贸大道上行进,他们越过崇山峻岭,将中国的养蚕、缫丝、冶铁、造纸、凿井、灌溉等技术带向中亚、西亚和欧洲,将那里的葡萄、核桃、石榴、蚕豆、黄瓜、芝麻、无花果等食品带到我国,还有狮子、犀牛、良马等动物,也传进了我国。我国的音乐、舞蹈、绘画、雕刻,由于吸收了外来文化的长处,变得更加丰富多彩、美轮美奂。

——摘自万翰等编著《世界五千年》

(3)材料三中所说的“商贸大道”后来被称作什么?根据材料并结合所学知识,写出这条通道在东西方交流中的作用。

材料四:……朝廷常以招引或强制的方式,将边疆的北方各族内迁,以便监控各族或是增加兵源和劳动力。到了西晋时,中国北部、东部和西部,尤其是并州和关中一带,大量胡族与汉族杂住。史书记载“西北诸郡皆为戎居”,关中百万余口“戎狄居半”,对晋帝国呈现半包围形势。

——戴逸《中国民族边疆史研究》

(4)材料四中这些民族内迁后,主要分布于哪一地区?对当时局势产生了怎样的影响?

18.(2023上·山东济宁·七年级校考期末)经济发展事关社会稳定,是国家富强的基础。阅读材料,回答问题。

材料一

① 耧车 ②翻车 ③铁制农具

材料二 (南方)“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”

——《晋书食货志》

“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔 ,则数郡忘饥……鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。”

——《宋书》

材料三 “戮力(尽力)本业(农业),耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)。事末利(经商)及怠而贫者,举以为收孥(没收其妻子为官奴婢)。”

——《史记·商君列传》

(1)生产工具(技术)的进步是社会生产力水平提高的重要标志。请将材料一图示的生产工具 (技术)的出现填写在相应的时期。(填序号)

春秋战国时期: 西汉时期: 三国时期:

(2)请根据材料二的两则史料,并结合所学知识,说说东晋南朝时期出现了怎样的状况?造成这种状况的根本原因是什么?

(3)请根据材料三说出该措施出自哪一历史事件。该措施有何作用

19.(2023上·山东菏泽·七年级统考期末)农业是国民经济的基础,是关系国计民生的大事。阅读下列材料,回答问题:

材料一:文帝二年诏曰:“农,天下之本也,民所恃以生也,而民或不务本而事末,:故生不遂。……其赐天下民今年田租之半。”文帝十三年还下诏全免田租。

——《中国全史》

材料二:“……黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。……其令郡国务劝农桑,益种树,可得衣食物。”

——《汉书·景帝》

材料三:据《汉书·食货志》记载,汉初至武帝即位的七十年间,当时国内政治安定人民安居乐业,社会极为富足。……国库中钱币和粮食多得无法知道数量;串钱的缗断散,粮仓的粮食溢出,在风雨中任其霉烂。

——《剑桥中国史》

材料四:东晋政府在境内建立了许多侨郡县,给予南迁人民免除税役的权利,江南各地在南迁人民的影响下,学会了使用先进的生产工具和农业耕作经验,经济文化迅速发展。到梁代,江南许多地区已是“良畴美拓,畦畎相望,连宇高甍,阡陌如绣”,一派田美土肥之象。

(1)据材料一、二,分析汉文帝和汉景帝的共同看法是什么?为此,文帝、景帝采取了什么措施?

(2)阅读材料三并结合所学知识,分析汉朝建立七十年会如此繁荣与政府实行的哪一政策有关?这一繁荣局面后世称为什么?

(3)据材料四,归纳江南地区社会经济得以迅速发展的原因。

20.(2023上·山东临沂·七年级统考期末)阅读材料,结合所学知识回答问题。

材料一 中医养生是我国传统文化的瑰宝……我国传统养生强调人与自然关系的和谐,“道法自然”是中医养生的基本要求,天人合一、阴阳平等、身心合一是中医养生的三大法宝。

(1)东汉时期,一套“道法自然”的医学体操诞生了,请写出该体操的名称。同时期的张仲景写成一部医学著作发展了中医学的理论和治疗方法,这部著作是什么?

材料二 中国古代医学直到今天仍保持着鲜活的生命力,其思想观念深深打上中国古代文化的烙印。中医学是以中国古代传统文化理念构建起来的关于人的生命、健康与疾病防治规律的科学体系,中医学不仅保留着完整的理论体系,而且还以其良好的临床疗效独树一帜。中药的毒副作用一般都要明显小于西药。

——王小平《中国传统文化是中医特色的渊源》

(2)根据材料二并结合所学知识,简析中医学具有持久生命力的主要原因?

材料三 (蔡)恰乃造纸,用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸。元兴元年奏上之,帝善其能,自是莫不从焉,故天下咸称“蔡侯纸”。

——范晔《后汉书》

(3)我国使用纸作为书写材料最早开始于哪个朝代?东汉时蔡侯纸同其他书写材料相比,有什么优点?

材料四 从西晋末年“永嘉之乱”起,北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南,黄河中下游地区一片萧条,南方则在相对稳定条件下利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展。

——《中国古代经济重心南移的完成》

(4)根据材料四并结合所学知识,归纳西晋末年以来江南经济发展的主要原因。

21.(2023上·山东潍坊·七年级统考期末)某校七年级历史学习小组在“魏晋南北朝的社会状况”主题学习中搜集到以下材料。阅读材料,回答问题。

【人口迁徙】

材料一

——据葛全胜,方修琦,郑景云《中国历史时期温度变化特征的新认识》

材料二 北魏孝文帝尊崇孔子,力推儒家文化,在道统上极力保持政权本身的合法性,他大兴儒家文化教育,使鲜卑人的文化水平上了一个台阶,凝聚了北魏政权统治下的各族人民。

——摘编自段瑞超《修齐治平:北朝君臣的经典征引与儒家文化认同进程》

(1)据材料一、二及所学知识,分析魏晋之际北方少数民族纷纷内迁的原因及对中国历史产生的影响。

【政权更迭】

材料三

(2)据材料三及所学知识,指出①②处的政权名称。并说明魏晋南北朝时期政局特点。

【区域发展】

材料四

沈约(南朝梁开国功臣)在综论南方经济时说:“鄂、杜两县是西汉时期全国农业最发达的地区,此时会稽地区已胜过它们。”——摘编自《魏晋南北朝社会经济史》

广东连县出土的西晋犁田耙田模型 东晋青釉褐彩羊

(3)据材料四及所学知识,指出魏晋南北朝时期江南地区出现的经济现象,并归纳其主要表现。

22.(2023上·山东滨州·七年级统考期末)阅读下列材料,回答问题

材料一 见下表

A 商 西周 B 秦 西汉 东汉 魏 西晋 十六国 北朝

C

吴 D 南朝

(1)根据所学知识,写出上表中所缺的朝代名称:A ,B ,C ,D 。

材料二 见下图

(2)据材料二,结合所学指出,图一是_____________时期形势图?图二是____________朝形势图?图三所示朝代建立在是谁?

(3)结合所学说明从图一到图二发生了什么重大变化?变化的原因是什么?

(4)从图二到图三发生了什么变化?结合所学指出变化原因。

23.(2023上·山东枣庄·七年级统考期末)民族之间的交往交流交融,是铸牢中华民族共同体意识的重要途径。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一:……经过“文景之治”,西汉强盛起来,汉武帝组建起强大的骑兵队伍,开始大举反击匈奴。

——部编版七年级上册历史教材

材料二:蜀汉在丞相……的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发。

——部编版七年级上册历史教材

材料三:

材料四:

材料五:北魏孝文帝即位时才5岁,由祖母冯太后临朝听证。冯太后进行一系列改革,推动鲜卑族汉化,促进了民族交融。孝文帝受他的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革。

——部编版七年级上册历史教材《相关史事》

(1)依据材料一和结合所学知识,列举汉武帝时期反击匈奴两位杰出将领的名称?

(2)依据材料二和结合所学知识,材料二中“改善民族关系蜀汉丞相”是谁?

(3)依据材料三,列举西晋时期三个内迁各族的名称?

(4)依据材料四和结合所学知识,写出4世纪时,发生在前秦与东晋之间著名战役的名称?写出此次战役的结果是什么?

(5)依据材料五和结合所学知识,列举三项北魏孝文帝改革时期推行汉化措施的内容?写出北魏孝文帝改革的影响?

24.(2023上·山东德州·七年级统考期末)统一是中国历史发展的主流,阅读下列材料,回答问题。

材料一

战国初期形势图 战国后期形势图 秦朝疆域图

材料二 民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣。凡战者,民之所恶也。能使民乐战者,王(wàng,指统治天下)。

——摘编自石磊译注《商君书·画策第十八》

材料三

材料四

汉武帝时期部分施政措施

①董仲舒建议:“罢黜百家,独尊儒术”,儒术成为封建王朝的正统思想。 ②汉武帝下推恩令,削弱了诸侯王的势力,使诸侯不得参与政事。 ③兴办太学,以儒家的经学作为教材,培养统治阶级需要的儒学人才。 ④实行盐铁官营专卖,府库因而大大充实,财政状况有了显著改善。 ⑤汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,成为当时唯一合法的货币。 ⑥汉武帝找各种借口削爵、夺地甚至除国,夺爵者达106人。

材料五 东汉末年的农民起义和军阀割据,结束了两汉大一统的局面。魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一。随后西晋虽统一了全国,但不久又陷入分裂的局面。此后的东晋、南北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂。但正是在魏晋南北朝时期,各民族之间加强了交往、交流和交融,区域的开发尤其是南方经济得到发展,科技文化也有着明显的进步:这些都为新的统一局面的出现奠定了基础。——《中国历史》七年级上册

魏晋南北朝时期的政权更替图

(1)依据材料一,指出这一时期历史发展的趋势

(2)依据材料二,结合所学,写出商鞅变法中促使“民乐战”的措施。分析这一措施产生的影响。

(3)依据材料三并结合所学,将示意图补充完整。结合所学,写出秦朝为巩固统治还采取了哪些措施?(除材料之外任意两点即可)

(4)依据材料四并结合所学,完成表一、表二。

要求:仿照示例完成,不得选用示例中的研究主题和材料。

示例:

序号 主题

① 提高儒学地位

③

表一

序号 主题

⑥

表二

序号 主题

增加朝廷财力

(5)依据材料五,写出魏晋南北朝时期的政权更替图中①②所代表的政权的名称。并概括三国两晋南北朝时期的时代特征。

25.(2023上·山东青岛·七年级校考期末)历史在一次又一次的改革中推进,改革影响着历史的进程。阅读下列材料,回答问题。

材料一 夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下

——《战国策·秦策》

材料二 (魏主下诏)……不得以北俗之语于朝廷,若有违者,免所居官

——《魏书》

材料三 “治世不一道,便国不法古。”(意思是治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,就不一定非要拘泥于古法旧制)

——《史记·商君列传》

(1)根据材料一并结合所学知识,写出“商君”所指的历史人物。“教民耕战”的具体措施有哪些?

(2)根据材料一并结合所学知识,“商君”的措施对秦国产生了怎样的影响?

(3)材料二体现了北魏孝文帝汉化政策的哪一方面?依据所学知识,孝文帝汉化政策产生了怎样的影响?

(4)除材料二所述内容外,这里的“魏主”还采取了哪些汉化措施,试举两例。

(5)结合所学知识,写出材料三这句话给你的启示?

26.(2023上·山东德州·七年级统考期末)历史学习的方法多种多样,为了提升同学们的学科核心素养,老师运用多种方式设计了复习学案,请你完成以下学习任务。

任务一【整体感知——把握基本线索】

夏 商 A 东周 秦 西汉 东汉 魏 D 十六国 北朝

B

吴 C 南朝

(1)根据所学知识,写出上表中所缺的朝代名称:A B C D

任务二【观察地图——体会制度创新】

图1 周初分封诸侯国示意图 图2 秦朝形势图

(2)观察图1和图2,回答二者在地方分别实行什么管理制度

任务三【论述历史——感受社会变革】

材料一:及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌(田间纵横的小路),急(积极)耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书 食货志》

材料二:皇帝说:“如果名不正言不顺,那么各种制度就不能建立。现在要禁用鲜卑语,统一使用汉语。但是,三十岁以下的人和在朝廷做官的人,不得继续使用鲜卑语,明知故犯,就要降职或罢官。”

——《魏书》

(3)请写出材料一所反映的商鞅变法的一条经济措施。材料二中的皇帝是谁 请根据材料二写出这位皇帝的一项改革措施。

任务四【史料研读——分析经济现象】

材料一“楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……无积聚而多贫。”

——《史记 货殖列传》

材料二(江南)“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”

——《宋书》

(4)比较两则材料,说明江南地区从西汉到南朝发生了怎样的变化 结合所学知识,指出发生这种变化的主要原因是什么

任务五【撰写短文——汲取古人智慧】

商鞅 秦始皇 汉武帝 张仲景 祖冲之

(5)请以“杰出人物·创新发展”为主题,选取以上某一位人物介绍其主要成就。(要求语言准确,条理清晰,史实无误)

27.(2023上·山东德州·七年级统考期末)灿烂的科技文化是中华文化宝库中的瑰宝,阅读下列材料,回答问题。

材料一 ①中国历史上有“神农尝百草”的传说,原始人类在采集植物时逐步发现了一些植物的药用价值,中药由此起源。

②殷商甲骨文中,已经有关于医疗卫生以及十多种疾病的记载。周代已经使用望、闻,问、切等诊病方法,还出现药物、针灸、手术等治疗方法。

③道家“与天地同体”“与自然合一”的养生观,广泛应用于养生防病及处方用药上。儒家思想对仁义道德的宣扬,对古代医德的形成有极大的影响。

④东汉班超派甘英出使大秦,开辟了通往西亚的路线,促进了中国同其他国家的医学技术和药物的交流。

材料二

自古书契多编以竹简,其用缣(细密的绢)帛者谓之为纸。缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意,用树肤、麻头及敞布、鱼网以为纸。元兴元年奏上之,帝善其能,自是莫不从用焉,故天下咸称“蔡侯纸”。—《后汉书·蔡伦传》 据统计,南朝时,《四部目录》著录的书有64582卷,与汉朝《汉书,艺文志》著录的图书相较,时过338年之后,书籍卷数增加4.3倍。 造纸术出现近一千年之后,欧洲人才从阿拉伯人那里学会了造纸……造纸工艺非常复杂……是特殊的人对人类社会所作出的特殊贡献。一[美]麦克·哈特《影响人类历史进程的100名人排行榜》

名称 西方落后于中国的大致时间

水排、独轮车、弓弩、造纸、制瓷 1000多年

铸铁、胸带式马具 800~900年

火药、印刷术 500~600年

提花机、磁罗盘 约400年

材料三 中国传到西方的部分机械和技术——整理自(英)李约瑟《中国科学技术史》

材料四 中国古代科学技术体系的突出特点是它极强的实用性。由于它的极端实用性,一旦现实不提出直接的要求,它就没有了发展的动力。——吴国盛《科学的历程》

材料五 中国科学技术馆中的古代科学家铜浮雕,展示了蔡伦、张仲景、贾思勰等十余位中国古代杰出科学家以及他们的相关成就。

材料六 春秋时期的云纹铜禁(如图)用失蜡法铸造,失蜡法是精密铸造金属器物的一种方法。经汉唐到明清,失蜡法被一代代匠人传承和发扬,历久不衰。第二次世界大战后,美国空军一位机械师将中国的失蜡法改进后注册了专利,这是目前铸造飞机发动机叶片的最佳方法。我国虽然没能最先注册这项专利,但是通过不懈努力,中国成为世界上仅有的四个能自主研制航空发动机的国家之一。

——摘编自《国家宝藏》解说词

(1)用材料一中的史事,说明以下观点。(填序号,每空多选、错选均不得分)

A.古史传说折射出中医药文化的悠久历史:________

B.春秋战国时期思想学术的繁荣为中医发展提供基础:________

C.中外医药交流促进中医药学的发展和传播:________

D.早期国家阶段我国的临床医学有一定发展:________

(2)依据材料二并结合所学,指出蔡伦改进造纸术的原因及影响。

(3)依据材料三、四,概括中国古代科技的特点。

(4)请从上述三位科学家中任选一位,仿照示例,制作科学家的资料卡(示例除外)。

资料卡 科学人物:祖冲之 所处时代:南北朝 专业领域:数学专业成就:他运用前人的方法把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年。 资料卡 科学人物:________ 所处时代:________ 专业领域:________ 专业成就:________

(5)中央电视台《国家宝藏》节目对云纹铜禁的守护誓言是“守护强国制造”。结合材料六,谈谈你对这句誓言的理解。

28.(2023上·山东枣庄·七年级统考期末)文化是民族的血脉,是人民的精神家园。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一:东汉时,总结前人经验,改进造纸工艺,用树皮、麻头、破布、旧渔网等植物纤维为原料造纸,纸的质量大大提高。

——部编版七年级上册历史教材

材料二:造纸术的发明为书法艺术的进一步发展提供了物质条件。……当时东晋人就称赞他的书法为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”。他的代表作被称为“天下第一行书”。

——部编版七年级上册历史教材

材料三:华佗传授吴普“五禽之戏”,吴普长期坚持,“年九十余,耳目聪明,齿牙完坚。”

——部编版七年级上册历史教材《相关史事》

材料四:人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

——司马迁《报任少卿书》

材料五:佛教通过丝绸之路传入中国。南北朝时期,统治阶级为宣扬佛教,在一些地方的山崖上,开凿了许多石窟。

——部编版七年级上册历史教材

(1)依据材料一和结合所学知识,写出东汉时改进造纸术的人物名称?

(2)依据材料二和结合所学知识,写出这位被誉为“书圣”的东晋书法家及其代表作的名称?

(3)依据材料三,写出华佗取得医学成就是什么?结合所学知识,写出与华佗同一时期的医圣名称及他的著作名称?

(4)依据材料四和结合所学知识,写出司马迁著作的名称?著作记述了从传说中的什么到什么时约3000年的史事?

(5)依据材料五和结合所学知识,写出丝绸之路的开创者?列举南北朝时期开凿的两个石窟名称?

29.(2023上·山东菏泽·七年级校考期末)中国优秀传统文化是中华民族一脉相承的智慧结晶。请你加入历史探究小组,对中国优秀传统文化进行深入探究。

【探究一:思想智慧】

材料一 中国历史进程之指示,中国文化理想之建立,具有最深影响最大贡献者,殆无人堪与孔子相比伦。

——钱穆《孔子传·序言》

(1)结合所学,给孔子制作一张名片。

姓名:孔子 朝代:____身份:____、____ 主要贡献:____

材料二 在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒道释和谐共生……毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善,在艺术上有大美。

——《从优秀传统文化中汲取实现中国梦的精神力量》

(2)据材料二结合所学,“诸子百家熠熠生辉”是指什么局面?文中“释”于何时传入中国,对中国传统文化产生什么影响?

【探究二:科技之光】

材料三

图一 图二

(3)图一反映的科技成就对人类文明有何贡献?范晔的《后汉书》认为它是东汉蔡伦于公元105年发明的,你是否同意范晔的观点?请说明理由。

(4)图二著作的作者是谁?他在中医学发展史上有何重要地位?

【探究三:艺术之美】

材料四

图三 图四

(5)写出图三、图四作者所处的朝代,并指出图三作品在艺术史上的地位。

【探究四:传承之任】

材料五 要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓,大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

——习近平在中共中央政治局第十三次集体学习时的讲话

(6)据材料五,归纳今天我们应该如何对待传统文化?

30.(2023上·山东菏泽·七年级统考期末)中国是一个文明古国,在许多领域处于世界前列,为人类文明做出了重要的贡献。

阅读下列材料,回答问题

【汉字之源】

材料一:在商朝废墟中发现的复杂的表意文字,对中国和整个东亚后来的历史极为重要。它是现代汉字的直系祖先,这一点也可用来说明中国文明的连续性。

——斯塔夫里阿诺斯

(1)结合材料一和所学知识回答,“它”指什么文字?

【思想之光】

材料二:为政以德,譬如北辰(北辰:北极星),居其所而众星拱(拱:围绕)之。子为政為用杀?子欲善而民善矣。

——《论语 为政》

(2)材料二中这是哪位思想家的名言?我国古代思想文化的第一次高峰是什么?

【科技之光】

材料三:趣说历史

(3)根据图一,并结合所学知识,请你完成上图中的科技名片,A处应填写什么?图二“华佗三连”表情包“开瓢”属于外科手术,在外科手术中名医华佗发明了什么?

【艺术之美】

材料四:

(4)写出图三、图四作者所处的朝代,并指出图三作品在艺术史上的地位。

材料五:

(5)某中学在全校组织评选“我心中的杰出历史人物”活动,共有20位候选人,下面4位人物是小明同学崇拜的。但按活动规则只能选其中1位,你会建议他选择谁并写出所选人物的成就或贡献。

【传承之任】

材料六:要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓,大力外杨以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。

——习近平在中共中央政治局第十三次集体学习时的讲话

(6)据材料六分析,今天我们应该如何对待传统文化?

参考答案:

1.D

【详解】本题为逆向选择题,根据题干和所学知识可知,230年,孙权派将军卫温率领万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系,D项符合题意,选择D项;曹魏重视农业生产,推行屯田制,组织流民耕种官田,大力兴修水利,A项不符合题意,排除A项;孙吴开发江东,造船业发达,发展了海外贸易,B项不符合题意,排除B项;蜀汉在丞相诸葛亮的治理下,发展经济,改善民族关系,加速了西南地区的开发,C项不符合题意,排除C项。故选D项。

2.C

【详解】根据“二龙争战决雌雄,赤壁楼船扫地空。烈火张天照云海,周瑜于此破曹公”并结合所学内容可知,“曹公”指的是曹操,周瑜击破曹操的战役是赤壁之战,赤壁之战奠定了三国鼎立的基础,C项正确;推动了曹操统一北方的是官渡之战,排除A项;推翻东汉的残暴统治的不是赤壁之战,排除B项;赤壁之战和促进民族大交融无关,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】据题干“甘肃河西走廊上的魏晋墓室壁画”及“耙地图”“牧羊图”可知,生活在河西走廊的少数民族从事农业生产,说明各族人民相互交融、在生活、生产方式上趋于一致,B项正确;题干反映的是民族交融,与南北对峙无关,排除A项;题干强调的是民族关系,不是经济关系,排除C项;仅从题干信息无法得出社会安定,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】根据所学知识可知,西晋统一后,由于第二代皇帝晋惠帝智力低下,为争夺皇位,八王之乱历时16年,316年匈奴人的一支武装灭亡了西晋,因此材料所述“八王之乱”发生在西晋,D项正确;材料所述“八王之乱”发生在西晋,与东汉、西汉、东晋无关,排除A、B、C项。故选D项。

5.A

【详解】根据所学知识可知,魏晋南北朝时期北方少数民族内迁,内迁的少数民族主要有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌,但并没有犬戎族,A项符合题意,选择A项;经上述分析可知,魏晋南北朝时期,内迁的北方少数民族有匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等,BCD项不符合题意,排除BCD项。故选A项。

6.A

【详解】根据材料可知,魏晋南北朝时期,各民族不仅在经济上密切交往,在文化上交流也日益频繁。随着经济、文化的交流与融汇,思想感情日益沟通,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少,出现了民族交融的局面,A项正确;材料没有体现北方经济的发展,排除B项;材料没有体现民族政权的分立,排除C项;材料没有体现社会矛盾的缓和,排除D项。故选A项。

7.C

【详解】东晋南朝时江南开发的最主要原因是东汉末年以来,许多北方人为躲避战乱,逃往江南地区,西晋后期以来,更多北方人迁到江南。给南方地区带去了劳动力、生产技术和不同的生活方式。促进了江南地区的开发;这期间人口的大量迁移也促进了民族交融,C项正确;AD项都与题干“江南地区”不符,排除AD项;魏晋南北朝后,江南地区经济相对落后,排除B项。故选C项。

8.C

【详解】根据题干“南朝处于明显劣势”和所学知识可知,梁武帝萧衍从地方起兵夺取帝位后,放纵皇室成员和官僚大地主盘剥平民百姓,政治日益败坏,后来发生了大规模的叛乱,建康失守,江东最富庶的地区遭到烧杀抢掠,导致千里绝烟,人迹罕见,从此,在南北实力对比中,南朝处于明显劣势,C项正确;宋是南朝疆域最大的朝代,宋武帝、宋文帝在位的30余年时间里,轻徭薄赋,江南民殷国富,社会比较安定,排除A项;齐朝,是南北朝时期南朝的第二个朝代,为萧道成建,定都建康,排除B项;陈朝时期,中国南方经过了多年的战乱,经济遭到了严重的破坏,但毕竟由于国力衰微,北朝趁虚而入占据大片土地,陈的统治被局限于长江以南,宜昌以东的地方,排除D项。故选C项。

9.D

【详解】本题为逆向选择题,据题干和所学知识可知,东晋建立之后,中原地区已沦丧于胡人之手。东晋虽曾屡屡兴师北伐,然北伐之军每每功败垂成,始终未能恢复中原、完成一统。魏晋南北朝时期政权分立、民族交融,民族矛盾不能作为东晋政权未能恢复中原的原因,D项符合题意,选择D项;南方多数世族只是以扩充个人势力为目的,不积极北伐,或者是利用北伐排斥异己,争权夺利。故东晋朝廷对北伐将领不信任,心存疑虑,A项不符合题意,排除A项;南渡以后东晋不断发生重臣悍将叛乱,自身十分虚弱。所谓人贵自强,东晋却是自甘衰弱,北伐因此缺少后援,B项不符合题意,排除B项;江南本地的望族受朝廷重用,也不希望皇室北还。南北世族对寒族出身的将领更是多方排斥、处处牵制,C项不符合题意,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】依据所学可知,420-589 年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”。大约与南朝同一时期,我国北方先后出现的北魏、东魏、西魏、北齐、北周 5 个政权,历史上称之为“北朝”。其中,鲜卑拓跋氏建立的北魏,逐渐统一北方。北魏又分裂为东魏、西魏。后来,北齐取代东魏,北周取代西魏,因此A是北魏,B项正确;夏朝、商朝和东周都是三国之前的朝代,排除ACD项。故选B项。

11.A

【详解】结合所学可知,我国现存最早的一部完整的农书是北朝贾思勰的《齐民要术》,A项正确;《农政全书》是明朝徐光启的著作,不是最早的农书,排除B项;《女史箴图》为中国东晋顾恺之的绘画作品,排除C项;《大明历》是由南北朝时期中国著名数学家、科学家祖冲之创制的一部历法,排除D项。故选A项。

12.C

【详解】根据材料信息“图中的历史人物被后人称为‘书圣’,他集书法之大成,自成一家,影响深远”,结合所学知识可知,东晋的王羲之,集书法之大成,他的代表作《兰亭集序》,有“天下第一行书”的美誉,王羲之被后人称为“书圣”,C项正确;综上所述,《兰亭集序》有“天下第一行书”的美誉,所以篆书、隶书、楷书均不是《兰亭集序》的书法字体,排除ABD项。故选C项。

13.B

【详解】根据题意可知,北魏早期和迁都后的石窟艺术发生了很大的变化,前者具有游牧民族的审美特色,后者具有中原汉风,说明少数民族与汉族进行了融合,B项正确;飞天形象的变化,无法直接说明书画艺术的成熟、江南经济的开发、南北政权的对峙,排除ACD项。故选B项。

14. 夷洲 西域都护

【详解】据所学可知,230年,孙权派将军卫温率领船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,保护商旅往来,作为管理西域的最高长官,西域都护的设立是西域正式归属中央政权的开始。因此,题干空格处应分别填写:夷洲;西域都护。

15. 221 280

【详解】根据所学秦统一中国的知识可知,公元前221年秦始皇完成统一;根据所学西晋的兴亡知识可知,公元280年,西晋灭吴,实现了统一。

16.(1)设置西域都护;标志着西域正式归属于中央政权管辖;任命班超为都护。

(2)解决第一个问题:颁布“推恩令”;解决第三个问题:派卫青、霍去病出征,大破匈奴大军。

(3)战役:赤壁之战;结果:孙刘联军以少胜多,大败曹操。原因:曹操自恃兵力雄厚,骄傲轻敌,麻痹大意;曹军来自北方,不习水战,又不服南方水土,很多人得了传染病;孙刘联合,采用了正确的战术,充分利用有利的气象条件火攻曹军。

(4)张骞出使西域;丝绸之路。

【详解】(1)根据材料一,结合所学知识可知,公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,总管西域事务,标志着今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分,可知“宣帝改曰都护”是指西汉朝廷设置西域都护作为管理西域的最高长官;标志着西域正式归属于中央政权管辖;“以超为都护”是指东汉明帝时期任命班超为都护,长期留守西域。

(2)根据材料二,由“一是西汉初年分封的诸侯国势力已经相当强大了,是一个极不稳定的因素……三是匈奴不断入侵,边境不宁”,结合所学知识可知,汉武帝听从主父偃建议,颁布“推恩令”下令允许诸王将自己的封地分给子弟,建立较小的侯国,削弱王国势力;公元前119年匈奴南进,杀掠无度;汉武帝派卫青、霍去病出征,大破匈奴大军,匈奴使之再也无力与西汉对抗,北迁到漠北。因此汉武帝是通过颁布“推恩令”解决第一个问题;派卫青、霍去病出征,大破匈奴大军,解决第三个问题的。

(3)根据材料三,由“故垒西边,人道是三国周郎赤壁。乱石穿孔,惊涛拍岸,卷起千堆雪”,可知与赤壁之战相关,结合所学知识可知,208年,孙刘联军在赤壁大败曹军,赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。可知苏轼追忆的是历史上赤壁之战,此战役的结果是孙刘联军以少胜多,大败曹操。他们胜败的原因在于曹操自恃兵力雄厚,骄傲轻敌,麻痹大意;曹军来自北方,不习水战,又不服南方水土,很多人得了传染病;孙刘联合,采用了正确的战术,充分利用有利的气象条件火攻曹军。

(4)根据材料四,结合所学知识可知,西汉时期,为了联合大月氏共同抗击匈奴,汉武帝派张骞出使西域,开辟了以首都长安为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,最远至欧洲(大秦),连接地中海各国的陆上通道,史称丝绸之路;可知“然骞凿空”指的是张骞出使西域;此后开通了丝绸之路,成为沟通亚欧的陆上交通要道。

17.(1)颁布“推恩令”;削弱了诸侯国势力,加强了中央集权,使得诸侯再也无力对抗中央。

(2)派张骞出使西域,寻找盟国,夹击匈奴;标志:公元前60年,设西域都护;意义:从此,今新疆地区正式归属中央政府管辖,成为我国不可分割的一部分。

(3)丝绸之路;丝绸之路是东西方经济往来的大动脉,促进了中国和其它国家和地区的经济文化交流。

(4)中原地区;影响:少数民族纷纷建立了民族政权,各民族在长期的交往中,民族交融加强。

【详解】(1)根据所学知识可知,为彻底解决“与中央对抗,严重威胁到国家的统一”的问题,汉武帝采取了主父偃的推恩建议,颁布“推恩令”;削弱了诸侯国势力,加强了中央集权,使得诸侯再也无力对抗中央。

(2)根据“汉武帝两次派张骞出使西域,寻找盟国。汉武帝对西域各国大力争取,西域各国也反对匈奴,倾向汉朝。”可知汉武帝派张骞出使西域的目的是派张骞出使西域,寻找盟国,夹击匈奴;公元前60年,设西域都护,标志着新疆归属中央政府管辖;西域都护设置之后,今新疆地区正式归属中央政府管辖,成为我国不可分割的一部分。

(3)根据所学知识可知,料三中所说的“商贸大道”后来被称作丝绸之路;根据材料三并结合所学可知,丝绸之路是东西方经济往来的大动脉,促进了中国和其它国家和地区的经济文化交流。

(4)根据所学知识可知,材料四中这些民族内迁后,主要分布于中原地区;对当时局势产生的影响是:少数民族纷纷建立了民族政权,各民族在长期的交往中,民族交融加强。

18.(1)③①②

(2)江南地区得到开发北人南迁带来了大量的劳动力,和先进的生产工具、生产技术。

(3)商鞅变法。促进了农业的发展,有利于富国。

【详解】(1)填写: 结合所学知识可知,春秋战国 时期出现了铁犁牛耕;西汉时期发明了耧车;三国时期发明了翻车。故应填写的是③①②。

(2)状况:根据材料“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”、“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔 ,则数郡忘饥……鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下”联系所学可知,这反映出东晋南朝时期江南地区得到开发。

原因:根据所学可知,江南地区得到开发的根本原因是北人南迁带来了大量的劳动力和先进的生产工具、生产技术。

(3)事件:根据材料“戮力(尽力)本业(农业),耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)”、“商君列传”联系所学可知,材料所述为商鞅变法的内容。商鞅变法在经济上鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役。

作用:根据所学可知,这一措施促进了农业的发展,有利于富国。

19.(1)看法:以农为本;文帝措施:减免田租;景帝:劝课农桑,鼓励人民多种树。

(2)政策:休养生息;局面:文景之治。

(3)原因:北人南迁,带来了大量的劳动力,带来了先进的生产工具和生产技术;东晋政府制定了适合经济发展的政策。

【详解】(1)看法:根据材料一“‘农,天下之本也,民所恃以生也,而民或不务本而事末,故生不遂。……其赐天下民今年田租之半。’文帝十三年还下诏全免田租。”及材料二“……黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。……其令郡国务劝农桑,益种树,可得衣食物。”可知,汉文帝和汉景帝的共同看法是:以农为本;文帝措施:减免田租;景帝:劝课农桑,鼓励人民多种树。

(2)政策:根据材料三内容及所学知识可知,汉朝建立七十年会如此繁荣和政府实行的休养生息政策有关。为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取了休养生息的政策。汉高祖死后,继任的统治者继续实行修养生息的政策,注重农业生产,使汉初的经济逐渐得恢复和发展,社会局势稳定下来。这一繁荣局面后世称为文景之治。

(3)原因:根据材料四“东晋政府在境内建立了许多侨郡县,给予南迁人民免除税役的权利,江南各地在南迁人民的影响下,学会了使用先进的生产工具和农业耕作经验,经济文化迅速发展。”可知,江南地区社会经济得以迅速发展的原因:北人南迁,带来了大量的劳动力,带来了先进的生产工具和生产技术;东晋政府制定了适合经济发展的政策。

20.(1)“五禽戏”;《伤寒杂病论》。

(2)原因:中医学是以中国古代传统文化理念构建起来的科学体系;中医有良好的临床疗效;中药的毒副作用小。

(3)西汉;优点:造纸术原料容易得到,且又便宜,纸的质量和产量都提高了。

(4)原因:江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定;北方人口大量南迁,给江南地区带去了劳动力和先进的生产技术;南方统治者实行了一些有利于生产的政策;江南地区发展农业的自然条件优越。

【详解】(1)结合所学知识可知,东汉末年名医华佗创立了 “五禽戏”,通过模仿虎、鹿、熊、猿、鸟5种动物的形态、动作和神态,来舒展筋骨,畅通经脉,防病祛病。可知东汉时期,一套“道法自然”的医学体操诞生了,该体操的名称是 “五禽戏”。同时期的张仲景写成一部医学著作发展了中医学的理论和治疗方法,这部著作是《伤寒杂病论》。

(2)根据材料二,由“中医学是以中国古代传统文化理念构建起来的关于人的生命、健康与疾病防治规律的科学体系”,可知,中医学是以中国古代传统文化理念构建起来的科学体系;由“还以其良好的临床疗效独树一帜”,可知,中医有良好的临床疗效;由“中药的毒副作用一般都要明显小于西药”,可知,中药的毒副作用小。因此中医学具有持久生命力的主要原因,中医学是以中国古代传统文化理念构建起来的科学体系;中医有良好的临床疗效;中药的毒副作用小。

(3)结合所学知识可知,我国使用纸作为书写材料最早开始于西汉;由“用树肤、麻头及敝布、鱼网以为纸”,可知,蔡伦的造纸术原料容易得到,且又便宜,纸的质量和产量都提高了。

(4)根据材料四,由“……北方长时间陷入战乱之中,人民纷纷迁徙到江南”,可知人口南迁;由“黄河中下游地区一片萧条,南方则在相对稳定”,北方战乱,南方安定;由“利用北方南迁的大批劳动力和先进的生产工具、生产经验,使南方经济得以发展”,可知北民南迁,带来了劳动力、先进的生产技术和生产工具。因此西晋末年以来江南经济发展的主要原因,是江南地区战争相对较少,社会秩序比较安定;北方人口大量南迁,给江南地区带去了劳动力和先进的生产技术;南方统治者实行了一些有利于生产的政策;江南地区发展农业的自然条件优越。

21.(1)原因:寒冷期到来(天气变冷),南迁寻求更多的生存机遇。

影响:促进了内迁少数民族(或汉族)的发展(或促进了各民族的个体发展);文化上相互影响渗透,为中华文明注入了新的活力(或促进了中华民族的整体发展)。

(2)政权:魏、东晋;

特点:政权分立。(其它言之有理亦可)

(3)现象:江南地区得到开发(或经济快速发展)。

表现:掌握了先进的农业生产技术;手工业快速进步(具体表现亦可得分)

【详解】(1)原因:由材料一可知,魏晋之际,天气变冷,寒冷期到来,北方少数民族南迁寻求更多的生存机遇;

影响:由材料“北魏孝文帝尊崇孔子,力推儒家文化,在道统上极力保持政权本身的合法性,他大兴儒家文化教育,使鲜卑人的文化水平上了一个台阶,凝聚了北魏政权统治下的各族人民”及所学知识可知,北方少数民族南迁促进了内迁少数民族的发展;文化上相互影响渗透,为中华文明注入了新的活力,促进了中华民族的整体发展。

(2)政权:由材料及所学知识可知,220年,曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,在洛阳称帝,国号魏。221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉。次年,孙权称吴王。229年,孙权称帝,吴国建立,定都建业。三国鼎立的局面形成。所以①处的政权名称是魏;316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。随后,镇守长江下游的皇族司马睿于317年重建晋王朝,以建康 为都城,史称东晋,所以②处的政权名称是东晋。

特点:由材料及所学知识可知,魏晋南北朝时期,除西晋有过短暂统一外,其他政权没有实现统一,所以这一时期的特点是政权分立。

(3)现象:由材料“鄂、杜两县是西汉时期全国农业最发达的地区,此时会稽地区已胜过它们”及所学知可知,江南地区得到开发,经济快速发展;

表现:由材料“广东连县出土的西晋犁田耙田模型”“东晋青釉褐彩羊”及所学知识可知,魏晋南北朝时期江南地区经济发展,他们掌握了北民南迁带去的先进农业生产技术,手工业获得快速进步。

22.(1) 夏 东周或春秋战国 蜀汉 东晋

(2)图一:战国形势图,图二:秦朝,图三:刘秀或光武帝。

(3)图一到图二由分裂走向统一。原因:公元前230到公元前221年,秦先后灭六国,完成了统一。

(4)图二到图三疆域扩大,西域归属中央政府。原因:公元前60年,西汉设置西域都护,标志着西域正式归属中央政府或东汉时期,班超经营西域,汉朝重新控制西域地区。

【详解】(1)根据所学的朝代表,中国的朝代分别是:夏、商、西周、东周、秦、西汉、东汉、魏蜀吴、西晋、东晋。故答案为:①夏②东周或春秋战国③蜀汉④东晋。

(2)根据所学可知,图一是战国形势图,图二是秦朝形势图。建立者:根据所学可知,西汉宗室刘秀在公元25年称帝,定都洛阳,史称东汉,刘秀就是光武帝。所以,图三为东汉形势图,东汉建立者是刘秀。

(3)变化:根据图示以及所学可知,从图一到图二发生的变化是图一到图二由分裂走向统一。原因:根据所学可知,这种变化的原因是公元前230到公元前221年,秦先后灭六国,完成了统一。

(4)变化:从图二到图三发生的变化是图二到图三疆域扩大,西域归属中央政府。原因:根据所学可知,变化原因是公元前60年,西汉设置西域都护,标志着西域正式归属中央政府或东汉时期,班超经营西域,汉朝重新控制西域地区。

23.(1)卫青、霍去病。

(2)诸葛亮。

(3)匈奴、鲜卑、羌族。

(4)淝水之战。东晋战胜前秦。

(5)说汉话,穿汉服,改汉姓。增强北魏的实力,促进民族融合。

【详解】(1)将领:根据材料“汉武帝组建起强大的骑兵队伍,开始大举反击匈奴”并结合所学可知,公元前119年,汉武帝派大将卫青、霍去病率精骑出击匈奴。

(2)人物:根据材料“蜀汉在丞相……的治理下”并结合所学可知,诸葛亮出任蜀汉的丞相。

(3)民族:根据材料三的图示可知,内迁的少数民族有匈奴、鲜卑、羌族等。

(4)战役:根据材料四地图上的关键地区“淝水”并结合所学可知,383年前秦与东晋之间发生的著名战役是淝水之战。结果:结合所学可知,淝水之战中,东晋以八万军力大胜前秦的八十余万大军,取得了决定性的胜利。

(5)措施:根据材料“孝文帝受他的影响很大。冯太后去世后,他继续推行改革”并结合所学可知,孝文帝实行汉化的措施有说汉话,穿汉服,改汉姓,迁都洛阳等等。影响:根据材料“推动鲜卑族汉化,促进了民族交融”并结合所学可知,北魏孝文帝改革增强北魏的实力,促进民族融合。

24.(1)趋势:走向统一。

(2)措施:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。影响:提高了军队战斗力,为以后秦国统一全国奠定基础。

(3)A:皇帝。B:丞相。C:郡县制。措施:文化上:统一文字为小篆;思想上:焚书坑儒;经济上:统一货币为圆形方孔半两钱、统一度量衡;交通上:开凿灵渠、统一车辆和道路的宽窄;军事上:派蒙恬北击匈奴、修筑长城。

(4)表一:序号:②⑥,主题:加强中央集权。表二:序号:④⑤。

(5)名称:①西晋;②北魏。时代特征:政权分立与民族交融。

【详解】(1)趋势:根据材料和结合所学知识可知,战国期全国有大大小小诸侯国数不胜数,战国后期只剩下几个国家,秦国灭六国完成了统一,这一时期历史发展的趋势是走向统一。

(2)措施:根据材料和结合所学知识可知,商鞅变法中促使“民乐战”的措施有奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。影响:结合所学知识可知,奖励军功,商鞅变法中对有军功者授予爵位并赏赐土地,提高了军队战斗力,为以后秦国统一全国奠定基础。

(3)A:结合所学知识可知,秦统一六国后建立了专制主义中央集权制度,皇帝拥有至高无上的权力。因此,A处为皇帝。B:秦朝的中央机关实行三公九卿制,三公是丞相、太尉 、御史大夫,分管政务、军事和监察。因此B处为丞相。C:秦朝在地方推行郡县制,C处为郡县制。措施:结合所学知识可知,为巩固统治秦朝采取的措施有:文化上:统一文字为小篆;思想上:焚书坑儒;经济上:统一货币为圆形方孔半两钱、统一度量衡;交通上:开凿灵渠、统一车辆和道路的宽窄;军事上:派蒙恬北击匈奴、修筑长城。

(4)表一:根据材料“②汉武帝下推恩令,削弱了诸侯王的势力,使诸侯不得参与政事”和“⑥汉武帝找各种借口削爵、夺地甚至除国,夺爵者达106人。”可知,汉武帝的这些措施都达到了加强中央集权的效果。因此,表一:序号:②⑥,主题:加强中央集权。

表二:根据材料“④实行盐铁官营专卖,府库因而大大充实,财政状况有了显著改善。”“⑤汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,成为当时唯一合法的货币。”可知,汉武帝的这些措施都增加朝廷财力。因此,表二:序号:④⑤。

(5)名称:根据材料五和结合所学知识可知,①266-326年是西晋政权;②北魏是南北朝时期北朝的第一王朝,分裂为东魏和西魏。时代特征:根据魏晋南北朝时期的政权更替图和结合所学知识可知,三国两晋南北朝时期的时代特征是政权分立与民族交融。

25.(1)人物:商鞅(卫鞅,公孙鞅)。措施:鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(2)影响:使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)方面:说汉语。影响:促进民族交融,增强北魏实力。

(4)措施:穿汉服,改汉姓,与汉人通婚。(任答两点)

(5)启示:促进社会发展要改革创新;改革推动社会发展等。

【详解】(1)人物:依据材料一“夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。”和所学可知,材料的大致意思:统一度量衡(在秦国范围内颁布度量衡的标准器);承认土地私有(废除井田制允许土地买卖),分田地鼓励农业生产,论军功授爵鼓励参军作战。由此可知反映的是商鞅变法。由此可知“商君”指的是商鞅。

措施:“教民耕战”即商鞅在农业、军事方面的措施,结合课本所学,商鞅变法奖励耕织,生产粮食布帛多的人课免除徭役;奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(2)影响:根据材料一“兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下”并结合所学知识,“商君”的措施指的是商鞅变法。结合课本所学,商鞅变法使秦国国力大为增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(3)方面:依据材料二“(魏主下诏)……不得以北俗之语于朝廷,若有违者,免所居官”指的是北魏的君主强调鲜卑族必须说汉语。结合课本所学,北魏孝文帝统一北方,实行了一系列汉化措施改革,包括在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语。

影响:据所学,孝文帝汉化政策促进了民族交融,增强了北魏实力。

(4)措施:依据材料二“……不得以北俗之语于朝廷,若有违者,免所居官”指的是改说汉话的措施。结合课本所学,北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗,推行汉化措施,改穿汉服。以汉服代替鲜卑族;改汉姓,改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族通婚等。

(5)启示:结合所学知识,依据材料三 “治世不一道,便国不法古”,大致意思是治国并不是只有一条道路,只要有利于国家,就不一定非要拘泥于古法旧制。由此得出,促进社会发展要改革创新;改革推动社会发展等。

26.(1) 西周 蜀 东晋 西晋

(2)图一实行分封制 图二:郡县制

(3)经济措施:废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役。(答出一条即可得2分)孝文帝说汉语

(4)由落后变为富庶,或由落后到开发。北人南迁,给江南地区带来了先进的生产技术和劳动力。

(5)标题:杰出人物·创新发展--写一位人物即可

例如:商鞅作为新兴地主阶级代表,实行变法改革,为秦统一中国奠定了基础。

秦始皇完成统一后,为加强对全国的统治,创立了大一统的中央集权制度等。

【详解】(1)朝代:根据所学和任务一示意图可知,约前1046年,武王伐纣,西周建立,前771年西周灭亡;221年蜀建立,263年灭亡;东晋,317年——420年,是由西晋皇族司马睿南迁后建立起来的王朝;司马炎取代曹魏建立新政权,改国号为晋, 史称西晋,定都洛阳,316年西晋灭亡。

(2)行政制度:根据所学和任务二示意图可知,图一是西周行政区划,实行分封制,图二是秦朝行政区划,是郡县制。

(3)经济措施:根据所学和任务三材料一“坏井田,开阡陌(田间纵横的小路)”可知,这体现的是,废除井田制,允许土地自由买卖;根据所学和任务三材料一“急(积极)耕战之赏”可知,这体现的是,鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役。

皇帝、措施:根据所学和任务三材料二“如果名不正言不顺,那么各种制度就不能建立。现在要禁用鲜卑语,统一使用汉语”可知,这是北魏孝文帝,这个措施是说汉话。

(4)变化、原因:根据所学和任务四材料一、二“无积聚而多贫——地广野丰,民勤本业”可知,这体现的变化是,由落后变为富庶,由落后到开发;发生这种情况,是因为,北人南迁,给江南地区带来了先进的生产技术和劳动力。

(5)人物:此问相对开放,回答符合下列要点即可,必须以杰出人物·创新发展为标题,论述时,必须指出其主要贡献,并准确揭示其意义,如,标题:杰出人物·创新发展。论述:商鞅作为新兴地主阶级代表,实行变法改革,为秦统一中国奠定了基础。秦始皇完成统一后,为加强对全国的统治,创立了大一统的中央集权制度等。

27.(1)A: ①。B: ③。C:④。D: ②。

(2)原因:竹简太重,缣帛昂贵,不方便推广;影响:造纸术的发明使纸的使用日益普遍,纸逐渐取代简帛,成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传,造纸术的发明是中国对世界文明的伟大贡献之一

(3)特点:领先世界;成果多样;注重实用。

(4)示例一:科学人物:张仲景;所处时代:东汉;专业领域:医学;专业成就:张仲景写成了《伤寒杂病论》一书,这部著作发展了中医学的理论和治疗方法。他发展了“治未病”的思想,提倡预防疾病。张仲景是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展作出巨大贡献。他被后世称为“医圣”。

示例二:科学人物:蔡伦,所处时代:东汉,专业领域:科技(或造纸业),专业成就:东汉蔡伦改进造纸术,制成了“蔡侯纸”,这种纸原料易找,价格便宜,易于推广。成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传,也是中国对世界文明的伟大贡献之一。

示例三:科学人物:贾思勰,所处时代:北朝,专业领域:农学,专业成就:撰写《齐民要术》,对后世农学的发展有深远影响,在世界农学史上占有重要地位。

(5)理解:传承古代优秀科技成果;不断提高科技创新能力等。

【详解】(1)A:结合所学知识可知,①中国历史上有“神农尝百草”的传说,能说明古史传说折射出中医药文化的悠久历史。B:③道家“与天地同体”“与自然合一”的养生观;儒家思想对仁义道德的宣扬,对古代医德的形成有极大的影响,能说明道家、儒家思想为春秋战国时期思想学术的繁荣为中医发展提供基础。C:结合所学知识可知,④东汉班超派甘英出使大秦,开辟了通往西亚的路线,促进了中国同其他国家的医学技术和药物的交流,能说明中外医药交流促进中医药学的发展和传播。D:结合所学知识可知,②殷商甲骨文中,已经有关于医疗卫生以及十多种疾病的记载。周代已经使用望、闻、问、切等诊病方法,还出现药物、针灸、手术等治疗方法,能说明早期国家阶段我国的临床医学有一定发展。因此,A: ①。B: ③。C:④。D: ②。

(2)原因:根据材料“缣贵而简重,并不便于人。”和结合所学知识可知,蔡伦改进造纸术的原因是竹简太重,缣帛昂贵,不方便推广。影响:根据材料和结合所学知识可知,造纸术的发明使纸的使用日益普遍,纸逐渐取代简帛,成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传,造纸术的发明是中国对世界文明的伟大贡献之一

(3)特点:根据材料三“中国传到西方的部分机械和技术”、“西方落后于中国的大致时间”可知,中国古代科技的特点是领先世界、成果多样;材料四“中国古代科学技术体系的突出特点是它极强的实用性”可知,中国古代科技的特点是注重实用。

(4)示例:根据材料和结合所学知识可知,答案示例一:科学人物:张仲景;所处时代:东汉;专业领域:医学;专业成就:张仲景写成了《伤寒杂病论》一书,这部著作发展了中医学的理论和治疗方法。他发展了“治未病”的思想,提倡预防疾病。张仲景是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展作出巨大贡献。他被后世称为“医圣”。

答案示例二:科学人物:蔡伦,所处时代:东汉,专业领域:科技(或造纸业),专业成就:东汉蔡伦改进造纸术,制成了“蔡侯纸”,这种纸原料易找,价格便宜,易于推广。成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传,也是中国对世界文明的伟大贡献之一。

答案示例三:科学人物:贾思勰,所处时代:北朝,专业领域:农学,专业成就:撰写《齐民要术》,对后世农学的发展有深远影响,在世界农学史上占有重要地位。

(5)理解:本题为开放性题目,言之有理即可,如,传承古代优秀科技成果;不断提高科技创新能力等

28.(1)人物:蔡伦。

(2)书法家:王羲之;代表作:《兰亭集序》。

(3)成就:五禽戏;医圣:张仲景;著作:《伤寒杂病论》

(4)著作:《史记》;内容:著作记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事。

(5)开创者:张骞;石窟:河南洛阳龙门石窟和山西大同云冈石窟。

【详解】(1)人物:根据所学知识可知,东汉时蔡伦改进造纸术。

(2)书法家:根据所学知识可知,被誉为“书圣”的东晋书法家是王羲之;代表作:王羲之的代表作是《兰亭集序》,被誉为“天下第一行书”。

(3)成就:根据材料“五禽之戏”所学知识可知,华佗编制五禽戏;

医圣:根据所学知识可知,张仲景被誉为“医圣”。著作:张仲景创作《伤寒杂病论》。

(4)著作:根据所学知识可知,司马迁创作《史记》;内容:著作记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事。

(5)开创者:根据所学知识可知,张骞两次出使西域;石窟:根据所学知识可知,河南洛阳龙门石窟和山西大同云冈石窟。

29.(1)朝代;春秋。身份:教育家、思想家。贡献:儒家学派创始人,提出仁和礼,主张为政以德:开创私学,提倡有教无类。

(2)局面:百家争鸣。时间:张骞通西域后通过丝绸之路传入中国。影响;佛教的传入丰富了中国文化,在社会、思想、文学以及建筑、雕刻、绘画等方面产生深运的影响。

(3)贡献:造纸术的发明便利了书籍的流传,有利于文化的传播,促进人类文明的发展。不同意。理由:西汉时期,人们已经懂得了造纸的基本方法。

(4)作者:张仲景。地位:中医临床理论体系的开创者,被尊为“医圣”。

(5)朝代:东晋。地位:天下第一行书。

(6)中华优秀传统文化是中华先辈们汗水智慧的结晶;是中华民族的宝贵财富;我们应大力弘扬中华优秀传统文化;要取其精华,去其糟粕。(观点正确,意思相近即可)

【详解】(1)朝代;根据所学和材料一“中国历史进程之指示,中国文化理想之建立,具有最深影响最大贡献者,殆无人堪与孔子相比伦”可知,他是春秋人。

身份:根据所学可知,他是教育家、思想家。

贡献:根据所学可知,他是儒家学派创始人,提出仁和礼,主张为政以德,开创私学,提倡有教无类。

(2)局面:根据所学和材料二“在中华优秀传统文化的大观园中,诸子百家熠熠生辉,儒道释和谐共生……毫不夸张地说,优秀传统文化在思想上有大智,在科学上有大真,在伦理上有大善,在艺术上有大美”可知,各学派宣传自己的主张,这就是百家争鸣。

时间:根据所学可知,佛教在张骞通西域后通过丝绸之路传入中国。

影响;根据所学可知,佛教的传入丰富了中国文化,在社会、思想、文学以及建筑、雕刻、绘画等方面产生深运的影响。

(3)贡献:根据所学和材料三示意图1可知,造纸术的发明便利了书籍的流传,有利于文化的传播,促进人类文明的发展。

看法:根据所学可知,范晔的《后汉书》认为它是东汉蔡伦于公元105年发明的,不同意,因为,西汉时期,人们已经懂得了造纸的基本方法。

(4)作者:根据所学和材料三示意图2可知,图二著作的作者是张仲景。

地位:根据所学可知,他是中医临床理论体系的开创者,被尊为“医圣”。

(5)朝代:根据所学和材料四示意图可知,它们的作者都 是东晋人。

地位:根据所学和材料四示意图1可知,它是天下第一行书。

(6)启示:此问相对开放,回答符合下列要点即可,如,中华优秀传统文化是中华先辈们汗水智慧的结晶;是中华民族的宝贵财富;我们应大力弘扬中华优秀传统文化;要取其精华,去其糟粕。

30.(1)甲骨文。甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。

(2)孔子;百家争鸣。

(3)蔡伦;发明了麻沸散。

(4)东晋;被称为“天下第一行书”。

(5)选择刘邦。刘邦打败了项羽,统一了全国,于公元前202年建立汉朝,定都长安,史称西汉。刘邦就是汉高祖。由于秦朝的残暴统治和秦末的战乱,社会生产遭到严重的破坏。西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象。人民流离失所,人口锐减,大片的田地荒芜。当时连皇帝的马车也配不齐毛色相同的四匹马,有些将相出行只能乘牛车,人民得不到温饱。如何恢复和发展社会生产,巩固新的王朝,成为汉初统治者面临的首要问题。为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取了休养生息的政策。他下令“兵皆罢归家”,让士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民,以增加农业劳动力。为稳定民心,鼓励人民致力农业生产,汉高祖采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,相应地减免徭役及兵役。汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来。

(6)我们学习、传承优秀传统文化。

【详解】(1)根据所学知识,结合材料一“在商朝废墟中发现的复杂的表意文字,对中国和整个东亚后来的历史极为重要。它是现代汉字的直系祖先,这一点也可用来说明中国文明的连续性”和所学知识扩张,“它”指甲骨文;甲骨文是中国商周时期刻写在龟甲和牛、羊等兽骨上的文字。甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,对中国文字的形成与发展有深远的影响。

(2)根据所学知识, 据材料二“为政以德,譬如北辰(北辰:北极星),居其所而众星拱(拱: 围绕)之。子为政用杀 子欲善而民善矣”可知材料二中这是孔子的名言。孔子是春秋后期鲁国人,儒家学派的创始人,孔子在政治上推崇西周的制度,王张从德治化的第一次高峰是百家争鸣。春秋战国时期各家学派的代表人物聚众讲学,研讨学术,著书立说。他们提出各种政治主张和治国方略希望用自己的学说解决社会问题。各学派在思想上、政治上的观点不同,学派之间展开激烈的辩论,相互抨击,同时又相互影响,取长补短。这一思想文化的繁荣局面,历史上称为“百家争鸣”。

(3)根据所学知识,根据图一并结合所学知识可知,东汉蔡伦改进造纸术;图二“华佗三连”表情包“开瓢”属于外科手术,在外科手术中名医华佗发明了麻沸散。

(4)根据所学知识,图三、图四作者所处的朝代是东晋。王羲之是东晋大书法家,他的代表作是《兰亭集予达到收放三如、浑然大成的境界。《兰亭集序》被称为“天下第一行书”。王羲之由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”。东晋的顾恺之是最著名的画家,他擅长的人物画,线条优美活泼,人物传神,富有个性。顾恺之一生的创作很多,流传下来的作品有《女史箴图》和《洛神赋图》,均为墓本。

(5)根据所学知识,选择刘邦。刘邦打败了项羽,统一了全国,于公元前202年建立汉朝,定都长安,史称西汉。刘邦就是汉高祖。由于秦朝的残暴统治和秦末的战乱,社会生产遭到严重的破坏。西汉建立之初,到处是残破荒凉的景象。人民流离失所,人口锐减,大片的田地荒芜。当时连皇帝的马车也配不齐毛色相同的四匹马,有些将相出行只能乘牛车,人民得不到温饱。如何恢复和发展社会生产,巩固新的土朝,成大汉初统治者面临的首要问题。为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取了休养生息的政策。他下令兵皆罢归家”,让士兵还乡务农,并将那些因战乱、饥荒而成为奴婢的人释放为平民,以增加农业劳动力。为稳定民心,鼓励人民致力农业生产,汉高祖采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,相应地减免徭役及兵役。汉初的经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来。

(6)根据所学知识,据材料六据“要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓深入挖掘和阐发中华优秀传统文化··...·使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉”可知习近平总书记要求我们学习、传承优秀传统文化。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史