语文八年级下鄂教版4.16《舌战群儒》课件

文档属性

| 名称 | 语文八年级下鄂教版4.16《舌战群儒》课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湖北版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-05-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件31张PPT。 罗贯中(元末明初) 《三国演义》是我国第一部章回小说,也是我国最有代表性的长篇历史演义小说。作者以东汉末年及魏,蜀,吴三国历史为题材,在民间传说和民间艺人创作的话本、戏曲基础上,运用陈寿的《三国志》和裴松之注的正史材料,结合自己的生活经验而写成。

小说描写了东汉末年以曹操、刘备、孙权为首的魏、蜀、吴三个政治、军事集团之间的矛盾和斗争。在广阔的社会历史背景上,展示出那个时代尖锐复杂又极具特色的政治军事冲突,在政治、军事谋略方面,对后世产生了深远的影响。本书语言生动、场面宏大、个性鲜明,塑造出曹操、刘备、关羽、张飞等许多不朽的历史人物形象,其出色的文学成就,使它的影响深入到中国文学、艺术及社会生活的方方面面。 《三国演义》介绍 东汉末年战乱频繁,统一了北方的曹操借口辅佐年幼的汉献帝刘协巩固东汉政权,实际上是“挟天子以令诸侯”。当时中原一带较有实力的军阀大都被他消灭了,惟独江南一带的刘备和孙权还有发展壮大的可能。曹操自知一下子吞并这两股势力还比较困难,于是就派人拿着他的书信去东吴,想和孙权联手消灭刘备。

当时的刘备兵微将少,且寄居在荆州刘表门下,虽然依仗诸葛亮用计在一些战斗中取得了胜利,却终究无力阴止曹军南进,正节节后退,面临灭顶之灾。刘备也希望能与孙权联合抗曹。而当时的东吴孙权政权虽占据着江东六郡,有一些实力,但也难与曹操抗衡,东吴内部“和”“战”分歧极大,出现了鲁肃为代表的主战派和以张昭为代表的主降派,孙权本人则既不愿降曹,又怕曹军人多势众,难以抵敌,正犹豫观望。

为抵御曹军,保全东吴,鲁肃向孙权提出“联刘抗曹”主张,孙权就派他去刘备处探听情况,而此时的刘备、诸葛亮早就有“联孙抗曹”之意,于是诸葛亮就随鲁肃到东吴去劝说孙权。在见到孙权之前,诸葛亮只身进入到一个特殊战场——东吴以张昭为首的一班儒士文臣组成的主降派圈内,与他们进行了一场虽没有兵戎相见,却火药味十足的舌战。

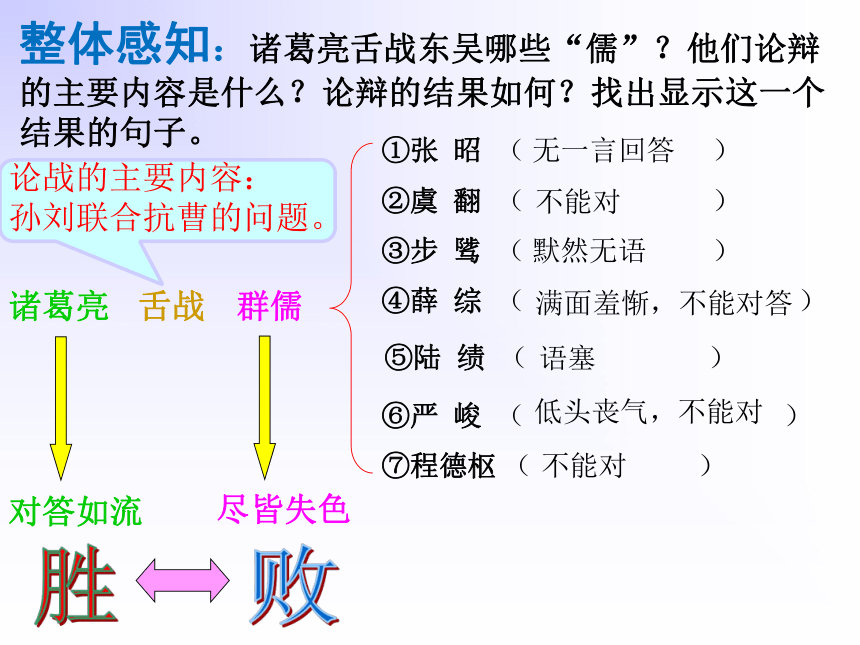

了解背景整体感知:诸葛亮舌战东吴哪些“儒”?他们论辩的主要内容是什么?论辩的结果如何?找出显示这一个结果的句子。 ①张 昭 ( )②虞 翻 ( ) ③步 骘 ( ) ④薛 综 ( ) ⑤陆 绩 ( )⑥严 峻 ( ) ⑦程德枢 ( )诸葛亮 舌战 群儒 无一言回答 不能对 默然无语 满面羞惭,不能对答 语塞 低头丧气,不能对 不能对 对答如流 尽皆失色 胜败 论战的主要内容:

孙刘联合抗曹的问题。

诸葛亮舌战张昭第一场诸葛亮舌战张昭第一场 鲁肃带着诸葛亮来到孙权大帐中。孔明只见张昭、顾雍等一班二十多位文武官员,峨冠博带,整衣端坐。孔明一一见礼,之后在客位上落坐。

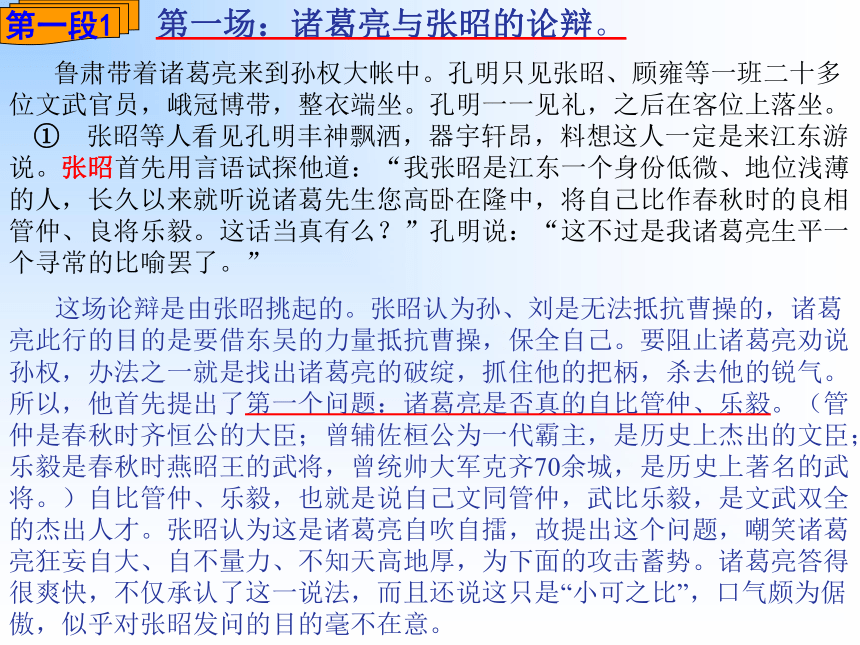

① 张昭等人看见孔明丰神飘洒,器宇轩昂,料想这人一定是来江东游说。张昭首先用言语试探他道:“我张昭是江东一个身份低微、地位浅薄的人,长久以来就听说诸葛先生您高卧在隆中,将自己比作春秋时的良相管仲、良将乐毅。这话当真有么?”孔明说:“这不过是我诸葛亮生平一个寻常的比喻罢了。”

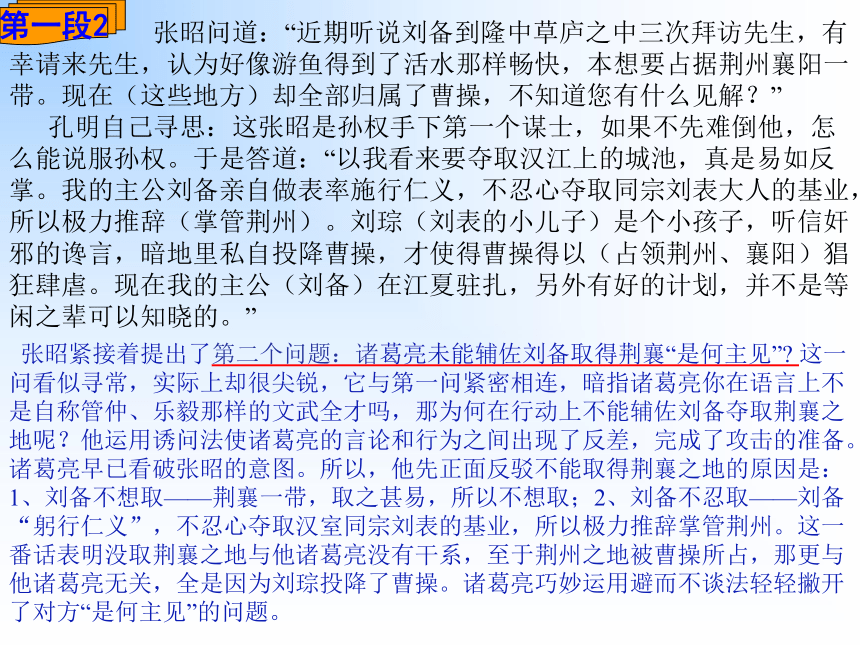

第一段1 这场论辩是由张昭挑起的。张昭认为孙、刘是无法抵抗曹操的,诸葛亮此行的目的是要借东吴的力量抵抗曹操,保全自己。要阻止诸葛亮劝说孙权,办法之一就是找出诸葛亮的破绽,抓住他的把柄,杀去他的锐气。所以,他首先提出了第一个问题:诸葛亮是否真的自比管仲、乐毅。(管仲是春秋时齐恒公的大臣;曾辅佐桓公为一代霸主,是历史上杰出的文臣;乐毅是春秋时燕昭王的武将,曾统帅大军克齐70余城,是历史上著名的武将。)自比管仲、乐毅,也就是说自己文同管仲,武比乐毅,是文武双全的杰出人才。张昭认为这是诸葛亮自吹自擂,故提出这个问题,嘲笑诸葛亮狂妄自大、自不量力、不知天高地厚,为下面的攻击蓄势。诸葛亮答得很爽快,不仅承认了这一说法,而且还说这只是“小可之比”,口气颇为倨傲,似乎对张昭发问的目的毫不在意。 第一场:诸葛亮与张昭的论辩。 张昭问道:“近期听说刘备到隆中草庐之中三次拜访先生,有幸请来先生,认为好像游鱼得到了活水那样畅快,本想要占据荆州襄阳一带。现在(这些地方)却全部归属了曹操,不知道您有什么见解?”

孔明自己寻思:这张昭是孙权手下第一个谋士,如果不先难倒他,怎么能说服孙权。于是答道:“以我看来要夺取汉江上的城池,真是易如反掌。我的主公刘备亲自做表率施行仁义,不忍心夺取同宗刘表大人的基业,所以极力推辞(掌管荆州)。刘琮(刘表的小儿子)是个小孩子,听信奸邪的谗言,暗地里私自投降曹操,才使得曹操得以(占领荆州、襄阳)猖狂肆虐。现在我的主公(刘备)在江夏驻扎,另外有好的计划,并不是等闲之辈可以知晓的。”第一段2 张昭紧接着提出了第二个问题:诸葛亮未能辅佐刘备取得荆襄“是何主见”? 这一问看似寻常,实际上却很尖锐,它与第一问紧密相连,暗指诸葛亮你在语言上不是自称管仲、乐毅那样的文武全才吗,那为何在行动上不能辅佐刘备夺取荆襄之地呢?他运用诱问法使诸葛亮的言论和行为之间出现了反差,完成了攻击的准备。诸葛亮早已看破张昭的意图。所以,他先正面反驳不能取得荆襄之地的原因是:

1、刘备不想取——荆襄一带,取之甚易,所以不想取;2、刘备不忍取——刘备“躬行仁义”,不忍心夺取汉室同宗刘表的基业,所以极力推辞掌管荆州。这一番话表明没取荆襄之地与他诸葛亮没有干系,至于荆州之地被曹操所占,那更与他诸葛亮无关,全是因为刘琮投降了曹操。诸葛亮巧妙运用避而不谈法轻轻撇开了对方“是何主见”的问题。 张昭说:“如果是这样,那就是先生的语言和行为相违背了。先生将自己比作管仲、乐毅,管仲任齐桓公的相国,辅佐桓公称霸诸侯,一统天下;乐毅扶持微弱的燕国,拿下齐国七十多个城池:这两人,实在是救济天下的大才啊。先生在草庐之中,只是谈笑风生,听风赏月,双手抱膝,正襟危坐。现在已经跟随了刘备,应当为天下百姓谋利除害,剿灭乱贼。况且刘备没有请来先生之前,尚且纵横天下,割据城池;现在得到了先生,人人都抬头仰望期盼着。即使连身高刚满三尺的小孩,也说刘备得到诸葛亮以后犹如是猛虎生出翅膀,不久将要看到汉室复兴,曹操就要覆灭了。朝廷中的旧臣,山林中的隐士,没有不拭目以待的:他们都认为拂去天边的乌云,仰望日月的光辉,在水火之中拯救万民,带领天下百姓走向安定,就在这个时候啊。为什么先生自从归顺了刘备之后,曹兵一旦出击,(刘备的军队)就丢盔卸甲,望风而逃;(这样)向上不能报答刘表来安抚庶民百姓,向下不能辅助(刘表的)孤子据守疆土;随后放弃新野,退走樊城,败逃当阳,奔窜夏口,简直没有容身的地方:这样看来刘备得到先生之后,反而不如从前了。管仲、乐毅,果真是这样的么?这是我愚昧直率的言论,希望您不要见怪!”第一段3 张昭径直提出第三个问题:诸葛亮“言行相违”,正面展开了进攻。他指出诸葛亮“自比管乐”的言论和他的行动——“上不能报刘表以安庶民,下不能辅孤子而据疆土”(荆州为曹操所占);“弃新野,走樊城”;“败当阳,奔夏口”——之间的相悖之处进行了驳斥,有意嘲笑诸葛亮无所作为,言行不一。

孔明听完,无声地笑了笑,说道:“大鹏展翅飞万里,它的志向难道是那些小燕雀能认识的吗?——诸葛亮已大鹏自比,把对方比作群鸟,表明对张昭等人的讥讽和不屑一顾。

比如一个人深染重病,应当先给他喝稀粥,并给他服用缓和的药剂;等到他肺腹调和、形体慢慢养得安稳些了,再用肉食补养,加上效力强的药治疗,这样病根才能除尽,人得以全面康复。如果不等病人气脉缓和,就给他吃烈药和味道厚重的食物,想要求得平安,实在是太困难了。我的主公刘备,以前在汝南战败,寄居在刘表门下,士兵不满一千,将领只有关羽、张飞、赵云而已:这正如身体孱弱、病入膏肓的病人那样。——以人患了重病应该调理治疗作比喻,证明刘备不能与曹操硬拼的道理。(刘备兵微将少,正如身体孱弱、病入膏肓的病人一样,先要调养,如果硬拼,则会一败涂地。)

诸葛亮这番话中隐笑张昭认为刘备应夺取荆襄是庸臣误国,犹如庸医杀人。

第一段4第一段5 新野是偏远山区里的小县,人口稀少,粮食不足,刘备不过是暂时借用来容身罢了,哪里是真要在这里镇守?盔甲兵器不完备,城郭不坚固,军队没有经过良好的训练,粮草(少到)不能满足隔天的需求,然而(在这样的情况下),我军在博望用火攻,在白河用水攻,使夏侯敦、曹仁这样的将领都心惊胆裂:我私下认为管仲、乐毅的用兵之道,也不过如此。至于刘琮投降曹操,刘备实在出于不知情;况且又不忍心乘乱夺取同宗的基业,这真是大仁大义啊。我军当阳失利,刘备眼见有几十万因大义相随的百姓,扶老携幼跟在后边,不忍心抛弃他们,一天才走十里,不考虑进取江陵城,甘与同败,这也是大仁大义啊。

这段话里,诸葛亮指出“弃新野,走樊城,败当阳,奔夏口”有着不可抗拒的客观原因:1、新野是偏远山区里的小县,人口稀少,粮食不足,刘备只是暂时借用来容身,是是真要在那里镇守;2、退走荆州的原因——刘琮投降曹操,荆州被曹操占领,刘备并不知情,并且刘备出于大仁大义不忍心乘乱夺取同宗的基业。3、败逃当阳,奔窜夏口的原因——刘备大仁大义,不忍心抛弃跟随他们的老百姓,因此一天才走十里,甚至为了老百姓不考虑进取荆州军事重镇江陵。 诸葛亮在辩论时一再强调刘备的大仁大义,这是用封建统治阶级的正统思想在强调刘备是仁义之君——这是说服孙权“联刘抗曹”的有利证据。第一段6 寡不敌众,胜负乃是兵家常事。昔日汉高祖(刘邦)多次败给项羽,然而垓下一战取得了决定性胜利,这不是因为韩信为他出了妙计吗?可韩信扶佐刘邦那么久,也没得几次胜利啊。因此,国家大计,社稷安危,应当是有谋略的人来谈论。并不是像那些夸夸其谈、善于巧辩的人,虚慕荣誉而欺骗众人:坐着议论站着高谈,没人能比;可是到了关键时刻应付各种形势变化,却没有一点能耐。真是被天下人耻笑啊!”孔明一番话,说得张昭没有一句可以回答。

? 诸葛亮进一步列举汉高祖和韩信的事例,目的:1、证明“寡不敌众,胜负乃是兵家常事”,即使名将用兵也不是百战百胜的道理。

2、将自己比作韩信,反驳张昭“豫州既得先生之后,反不如初”的言论,暗含我的力量也不是你们所能估量的。 最后诸葛亮话锋一转,指出韩信虽然不是每战必胜,但在“国家大计,社稷安危”上是有主见和谋略的。——与另一类人对比,将矛头只刺张昭等一群主降派,使对方无法招架,从而取得第一场辩论的胜利。第一场是诸葛亮与张昭的论辩。

论辩的焦点是:诸葛亮自比管仲、乐毅是否

“言行相违”。第一段小结在张昭的眼中和口中,孔明是怎样的一个人? 张昭认为孔明是一个狂妄自大、自不量力、无所作为、言行不一的人。诸葛亮舌战虞翻第二场 这时座中一人忽然高声问道:“如今曹公屯兵百万,列将千名,虎视眈眈要踏平、吞食江夏,先生认为该怎么办呢?”孔明望去,乃是虞翻。孔明道:“曹操收并了袁绍蚁聚之兵,劫刘表乌合之众,虽然百万之军,也没什么可怕。”虞翻一听冷笑道:“你们军败于当阳,计穷于夏口,区区求救于人,还说‘不怕’, 这可真是大言不惭啊!”第二段1 第二场:诸葛亮与虞翻的论辩。 虞翻首先发难:问诸葛亮对曹军浩大声势的看法。

诸葛亮表示曹军乃“蚁聚之兵”,“乌合之众”,没有什么可怕的。

虞翻听了冷笑着点出了诸葛亮言论和行为相悖,斥责诸葛亮说话大言不惭。 孔明道:“刘备只凭借几千仁义之师,怎么能抵抗曹军百万残暴之众呢?退守夏口是为了等待更好的时机。而如今,你们江东兵精粮足,而且还有长江天险做保障,而你们有的人却还想要主公孙权屈膝投降曹贼,竟不顾天下人的耻笑。——从这一点来看,刘备是不怕曹操的啊!”虞翻被说得哑口无言了。 第二段2诸葛亮反驳:

1、先用反问法抵住了对方的话锋,指出刘备以几千兵力对抗百万曹军“寡不敌众”,兵败当阳不足为奇,更与“害怕”无关。

2、再表明,退守夏口是在等待时机,而不是 “计穷” ,更不是害怕,说明自己并非“大言欺人”。

3、最后,用事实指出东吴拥有优厚条件,但你们这群人却怂恿孙权屈膝投降曹操,令天下人耻笑。——以对方的行为作反衬,证明刘备是真不怕曹军,从而进一步证明了自己不是在“大言欺人”。第二场论辩的焦点是:刘备方面不惧曹军是否“大言欺人”。诸葛亮舌战步骘第三场第三段 第三场:诸葛亮与步骘的论辩。 座中又一人发问道:“孔明先生难道想效法张仪和苏秦来游说我们东吴吗?”孔明一看,原来是步鹭,回敬道:“步子山先生以为张仪、苏秦是辩士,却大概还不知道他二人也是豪杰吧;苏秦佩挂六国相印,张仪两次为秦国宰相,他们都是辅佐国家的谋士,可不是那些畏强欺弱、怕刀怕枪的人所能比的。你们只听曹操虚发的假诈之词,就吓得想去投降,还竟然好意思在这里笑话苏秦和张仪吗?”步鹭也被问得说不出话了。 步骘首先问难。他想用张仪、苏秦来贬低诸葛亮,说诸葛亮游说东吴就像只会夸夸其谈的苏秦、张仪一样。

诸葛亮的反驳很巧妙。1、避开自己不谈,而是抓住步骘对张仪、苏秦的评价大做文章。他先用事例证明“苏秦、张仪亦豪杰也”。2、用步骘等人听到曹操的威胁就吓得准备投降的事实与张仪、苏秦对比,指出步骘根本没有资格嘲笑苏秦、张仪,批评了步骘等人的胆小怕事。

(因为步骘是通过贬低苏秦、张仪来贬低诸葛亮的,所以,诸葛亮为苏秦、张仪正名,实际上也就为自己正了名,说步骘没资格笑苏、张,就正是说步骘没资格笑他诸葛亮。 第三场论辩的焦点是:该不该嘲笑张仪、苏秦。诸葛亮舌战薛综第四场第四段 第四场:诸葛亮与薛综的论辩。 忽然,又有人问道:“孔明认为曹操是个什么人呢?”孔明看那人,乃是薛综,答道:“ 曹操乃是汉贼,这还用问吗?”薛综道:“先生说得不对。汉朝历代至今,天数眼看就要完了。如今曹公拥有三分之二天下,人都归心与他。刘备不识天时,强要与他分争,这就好比以卵击石,怎能不败呢?”孔明这时厉声说道:“薛敬文怎么能说出如此没有君臣父子、没有高低伦理的话呢?人生在天地之间,应以忠孝作为立身之本。薛公既然是汉臣,那么见到不守臣节,不合臣道的人应该共同诛杀他,这才是为臣的正道。曹操的祖宗食汉禄,却不思报孝汉室,反怀有篡权叛逆之心,让天下人憎忿,薛公却认为天数归曹操,真是无父无君、没有纲常的人呀!你不配和我说话,请不必多言了!”薛综满面羞惭,无话对答。 薛综先问诸葛亮对曹操的看法。诸葛亮直截了当地指出:曹操是汉贼,表明了自己坚定的立场。薛综立刻反驳说,汉朝“天数将终”,曹操将取得天下是必然的,刘备与他争斗乃是“不识天时”。对此,诸葛亮抓住薛综立论不符合封建道统观念的要害,给予迎头痛击。1、他先厉声斥责薛综的话是“无父无君之言”;2、用“人生在天地之间,应以忠孝作为立身之本”的公理指出薛综作为汉臣应该共戮不臣之人,这才是为臣之道;3、用事例证明“曹操乃汉贼”(即曹操是不臣之人),这就得出了一个暗含的结论:薛综理应诛戮曹操。可是现实却是薛综认为“天数归曹,刘备与之斗是不识时务”,这就证明薛综真的是“无父无君之人”,善恶不分,认贼作父。 第三场论辩的焦点是:刘备与曹操争斗是否不识时务。诸葛亮舌战陆绩第五场第五段 第五场:诸葛亮与陆绩的论辩。 座上又有一人应声问道:“曹操虽然挟持天子来向诸侯发号施令,可毕竟还是相国曹参的后代。刘备虽自称是中山靖王的后代,却无从考查,人们亲眼所见的,他只不过是一个编草席卖草鞋的俗夫罢了,有什么资格来和曹操抗衡呢!”孔明看去,原来是陆绩。孔明笑起来,说:你不是袁术座间怀桔的陆郎吗?请你坐下来听我说:曹操既然是曹相国的后代,就更证明他世代都是汉臣,而如今他却手握王权,肆意横行,欺君妄上,不仅是目无君主,而且是蔑视祖宗,不仅是汉室之乱臣,而且是曹氏之贼子。刘备是堂堂正正的汉室的子孙,当今皇帝依据世宗祖谱赐与他官爵,你凭什么说‘无可查考’呢?况且高祖就是从一个小小的亭长开始建业的,织席卖鞋又有什么值得耻辱的呢?我看你真是小儿之见,不配和高士一起说话!”陆绩不禁闭上嘴,无话可说。 陆绩的观点是:刘备无法与曹操抗衡。理由是:曹操出身名门,刘备出身低微(只是街头小贩的出身),虽自称是中山靖王的后代,却无从考查,显然,他认为只有高等的出身才能成就大业。诸葛亮对这一观点及理由分三步进行了驳斥。1、用反问点出陆绩幼年时“座间怀桔”的故事,意在回敬陆绩对刘备早年“织席贩屦”的讥讽。2、用事例论证法证明曹操名为“曹相国之后”,实为“曹氏之贼子”,又指出刘备是堂堂汉代皇帝的子孙,当今皇帝依据族谱赐予他官职,身份是得到了考证的。——驳斥了刘备出身低微的说法。这样,构成对方论据的两个要件就被否定了,对方的论点也就不攻自破了。3、将汉高祖与刘备类比,指出高祖也是从小小亭长开始建功立业的,那么刘备织席卖鞋也就不见得无法与曹操抗衡。 第五场论辩的焦点是:刘备能否与曹操抗衡。诸葛亮舌战严峻第六场第六段 第六场:诸葛亮与严峻的论辩。 席中一人忽然说道:“孔明所言,都是强词夺理,全不是正经之谈,不必再说了。只请问孔明著有什么经典之论吗?”孔明看他,是严峻,说道:“寻章摘句,是世上那些迂腐儒士的所为,哪能够依此兴国立事。古时候亲自种田的莘伊尹,在渭水边垂钓的姜子牙,还有张良、陈平、邓禹、耿弇等名士高人,都有辅佐君王的才华,都没见他们有什么经典论著。——难道说你整天就只是效仿那些酸腐的书生,区区于笔砚之间,夸夸其谈、舞文弄墨而已吗?”严峻垂头丧气地无以作答。 严峻避开主题,质问诸葛亮“治何经典”,意思是要兴邦立事就要著有经典论著,诸葛亮“不治经典”就没有资格在此谈论抗曹、降曹的军国大事。诸葛亮听出这层意思,驳斥:1、首先严正指出:寻章摘句,是世上那些迂腐儒士的所为,哪能够依此兴国立事。2、接着列举了古时候的莘伊尹、姜子牙,汉高祖手下的张良、陈平等名士高人的故事予以反驳,指出这些人并没有什么经典论著,但都有济世之才。

3、最后针锋相对地嘲讽严峻等人,整天只是效仿那些酸腐的书生,夸夸其谈、舞文弄墨是成不了大事的。

第六场论辩的焦点是:诸葛亮有无资格在此谈论国事。 诸葛亮舌战程德枢第七场第七段 第七场:诸葛亮与程德枢的论辩。 忽然又有一个人大声说道:“诸葛公好说大话,未必有真才实学,恐怕恰好要被文人学者所耻笑呢。”孔明看那人,乃是程德枢,便回答道:“文人学者有君子与小人的区别。作为君子的文人,忠君爱国,坚守正义,憎恶邪恶,尽力为时代做出自己的贡献,美名流传后世。而作为小人的学者,只钻营雕虫小技,用心于文墨;年轻时写文章,钻研经典一直到老;笔下即便有千言,胸中却没有一点实在的计策。就像杨雄那样,虽然以文章著称于世,却屈身于草莽强盗之手, 走投无路最后跳楼而死。这就是所谓的小人之儒。即使他每天吟诗作赋上万言, 可又有什么用呢!”程德枢也不能应对了。众人见孔明对答如流,全都已惊慌失色。 程德枢指责诸葛亮“未必真有实学”,恐怕恰好要被文人学者耻笑。——言外之意就是说他这样的“儒”才是有真才实学的。于是,诸葛亮抓住“儒”字,将它分成“君子之儒”和“小人之儒”来分别解释说明,1、着重讥刺“小人之儒”的所谓“实学”不过是“雕虫小技”(即光说不做,遇事无主见)。2、又列举了杨雄的例子——证明“小人之儒”实际上没有实在作用 。

这场辩论中,因为程德枢是以“儒”自居来嘲讽诸葛亮的,所以诸葛亮主要说的是“小人之儒” ,讥刺的正是程德枢。一顿痛斥,说得程德枢张口结舌。第七场论辩的焦点是:怎样才是真正的“儒”。 此时座中的张温、骆统两人又想要问难孔明,忽然有个人从外面走进来,厉声说道:“孔明乃是当世奇才,各位用语言来难为他,这可不是敬客之礼呀。曹操大军压境,你们不商讨退兵之策,光知道在这里斗嘴!”众人一看,是督粮官黄盖黄公覆。黄盖对孔明说:“先生何不将金石之论对我主说去?”孔明道:“这些人不识时务,互相质问我,不容我不答。”第八段 品析结尾 黄盖的厉声斥责终止了这场论辩。他的话里的言外之意是:1、孔明是当今世上的奇才, 与他争论,你们太自不量力。

2、孔明远道而来,你们与他争论,不是敬客之礼;

3、曹操大兵临境,你们当思退敌之策而不是在这耍嘴皮子。

黄盖建议诸葛亮直接向东吴主公孙权说明自己的想法,诸葛亮不仅接受了,而且又捎带了一句“诸君不识世务”,给东吴群儒的论辩失败作了一个定论。 1、你如何评价东吴的这群“儒士”? 2、从全文来看,你认为诸葛亮凭什么取得舌战的胜利?分析归纳自大张狂;胆小畏敌;迂腐。①凭对时局的熟悉,正确分析、判断曹、刘、孙三方所面临的严峻形势。——具有敏锐的政治洞察力。②凭自身过人的智慧(睿智),博闻多识和非凡的外交才能,机智、应变、雄辩的才智。——博闻多识、机智、善辩。③凭对刘备的忠诚及信任,处处维护君主及其利益,绝不让自己的领导受对方的嘲笑和侮辱。——对刘备的忠诚和信任。还有:充分的自信。等等…… 语言是思维的外壳,思维是说话的前提。清晰敏捷的思维源于广博的知识储备和大量的语言储备,诸葛亮能拥有“三寸之舌强于百万之师”的辩才正是基于此。 舌战群儒的故事给了你怎样的启发? 当今社会是信息时代,交际频率加快,对人们口语要求越来越高,拥有良好的口才正是一个人才华的表现。 希望大家充分积累知识与语言,努力训练思维,让自己拥有一个良好的口才以适应社会。 结 语 历史的天空 电视连续剧《三国演义》片尾曲

暗淡了刀光剑影,远去了鼓角铮鸣。眼前飞扬着一个个鲜活的面容。涅没了黄尘古道,荒芜了峰火边城,岁月啊你带不走那一串串熟悉的姓名。 ??? 兴亡谁人定啊,盛衰岂无凭啊。一页风云散哪,变幻了时空。聚散皆是缘哪,离合总关情啊,担当生前事啊,何计生后评。 ??? 长江有意化作泪,长江有情起歌声。历史的天空闪烁几颗星,人间一段英雄气在驰骋纵横 。

小说描写了东汉末年以曹操、刘备、孙权为首的魏、蜀、吴三个政治、军事集团之间的矛盾和斗争。在广阔的社会历史背景上,展示出那个时代尖锐复杂又极具特色的政治军事冲突,在政治、军事谋略方面,对后世产生了深远的影响。本书语言生动、场面宏大、个性鲜明,塑造出曹操、刘备、关羽、张飞等许多不朽的历史人物形象,其出色的文学成就,使它的影响深入到中国文学、艺术及社会生活的方方面面。 《三国演义》介绍 东汉末年战乱频繁,统一了北方的曹操借口辅佐年幼的汉献帝刘协巩固东汉政权,实际上是“挟天子以令诸侯”。当时中原一带较有实力的军阀大都被他消灭了,惟独江南一带的刘备和孙权还有发展壮大的可能。曹操自知一下子吞并这两股势力还比较困难,于是就派人拿着他的书信去东吴,想和孙权联手消灭刘备。

当时的刘备兵微将少,且寄居在荆州刘表门下,虽然依仗诸葛亮用计在一些战斗中取得了胜利,却终究无力阴止曹军南进,正节节后退,面临灭顶之灾。刘备也希望能与孙权联合抗曹。而当时的东吴孙权政权虽占据着江东六郡,有一些实力,但也难与曹操抗衡,东吴内部“和”“战”分歧极大,出现了鲁肃为代表的主战派和以张昭为代表的主降派,孙权本人则既不愿降曹,又怕曹军人多势众,难以抵敌,正犹豫观望。

为抵御曹军,保全东吴,鲁肃向孙权提出“联刘抗曹”主张,孙权就派他去刘备处探听情况,而此时的刘备、诸葛亮早就有“联孙抗曹”之意,于是诸葛亮就随鲁肃到东吴去劝说孙权。在见到孙权之前,诸葛亮只身进入到一个特殊战场——东吴以张昭为首的一班儒士文臣组成的主降派圈内,与他们进行了一场虽没有兵戎相见,却火药味十足的舌战。

了解背景整体感知:诸葛亮舌战东吴哪些“儒”?他们论辩的主要内容是什么?论辩的结果如何?找出显示这一个结果的句子。 ①张 昭 ( )②虞 翻 ( ) ③步 骘 ( ) ④薛 综 ( ) ⑤陆 绩 ( )⑥严 峻 ( ) ⑦程德枢 ( )诸葛亮 舌战 群儒 无一言回答 不能对 默然无语 满面羞惭,不能对答 语塞 低头丧气,不能对 不能对 对答如流 尽皆失色 胜败 论战的主要内容:

孙刘联合抗曹的问题。

诸葛亮舌战张昭第一场诸葛亮舌战张昭第一场 鲁肃带着诸葛亮来到孙权大帐中。孔明只见张昭、顾雍等一班二十多位文武官员,峨冠博带,整衣端坐。孔明一一见礼,之后在客位上落坐。

① 张昭等人看见孔明丰神飘洒,器宇轩昂,料想这人一定是来江东游说。张昭首先用言语试探他道:“我张昭是江东一个身份低微、地位浅薄的人,长久以来就听说诸葛先生您高卧在隆中,将自己比作春秋时的良相管仲、良将乐毅。这话当真有么?”孔明说:“这不过是我诸葛亮生平一个寻常的比喻罢了。”

第一段1 这场论辩是由张昭挑起的。张昭认为孙、刘是无法抵抗曹操的,诸葛亮此行的目的是要借东吴的力量抵抗曹操,保全自己。要阻止诸葛亮劝说孙权,办法之一就是找出诸葛亮的破绽,抓住他的把柄,杀去他的锐气。所以,他首先提出了第一个问题:诸葛亮是否真的自比管仲、乐毅。(管仲是春秋时齐恒公的大臣;曾辅佐桓公为一代霸主,是历史上杰出的文臣;乐毅是春秋时燕昭王的武将,曾统帅大军克齐70余城,是历史上著名的武将。)自比管仲、乐毅,也就是说自己文同管仲,武比乐毅,是文武双全的杰出人才。张昭认为这是诸葛亮自吹自擂,故提出这个问题,嘲笑诸葛亮狂妄自大、自不量力、不知天高地厚,为下面的攻击蓄势。诸葛亮答得很爽快,不仅承认了这一说法,而且还说这只是“小可之比”,口气颇为倨傲,似乎对张昭发问的目的毫不在意。 第一场:诸葛亮与张昭的论辩。 张昭问道:“近期听说刘备到隆中草庐之中三次拜访先生,有幸请来先生,认为好像游鱼得到了活水那样畅快,本想要占据荆州襄阳一带。现在(这些地方)却全部归属了曹操,不知道您有什么见解?”

孔明自己寻思:这张昭是孙权手下第一个谋士,如果不先难倒他,怎么能说服孙权。于是答道:“以我看来要夺取汉江上的城池,真是易如反掌。我的主公刘备亲自做表率施行仁义,不忍心夺取同宗刘表大人的基业,所以极力推辞(掌管荆州)。刘琮(刘表的小儿子)是个小孩子,听信奸邪的谗言,暗地里私自投降曹操,才使得曹操得以(占领荆州、襄阳)猖狂肆虐。现在我的主公(刘备)在江夏驻扎,另外有好的计划,并不是等闲之辈可以知晓的。”第一段2 张昭紧接着提出了第二个问题:诸葛亮未能辅佐刘备取得荆襄“是何主见”? 这一问看似寻常,实际上却很尖锐,它与第一问紧密相连,暗指诸葛亮你在语言上不是自称管仲、乐毅那样的文武全才吗,那为何在行动上不能辅佐刘备夺取荆襄之地呢?他运用诱问法使诸葛亮的言论和行为之间出现了反差,完成了攻击的准备。诸葛亮早已看破张昭的意图。所以,他先正面反驳不能取得荆襄之地的原因是:

1、刘备不想取——荆襄一带,取之甚易,所以不想取;2、刘备不忍取——刘备“躬行仁义”,不忍心夺取汉室同宗刘表的基业,所以极力推辞掌管荆州。这一番话表明没取荆襄之地与他诸葛亮没有干系,至于荆州之地被曹操所占,那更与他诸葛亮无关,全是因为刘琮投降了曹操。诸葛亮巧妙运用避而不谈法轻轻撇开了对方“是何主见”的问题。 张昭说:“如果是这样,那就是先生的语言和行为相违背了。先生将自己比作管仲、乐毅,管仲任齐桓公的相国,辅佐桓公称霸诸侯,一统天下;乐毅扶持微弱的燕国,拿下齐国七十多个城池:这两人,实在是救济天下的大才啊。先生在草庐之中,只是谈笑风生,听风赏月,双手抱膝,正襟危坐。现在已经跟随了刘备,应当为天下百姓谋利除害,剿灭乱贼。况且刘备没有请来先生之前,尚且纵横天下,割据城池;现在得到了先生,人人都抬头仰望期盼着。即使连身高刚满三尺的小孩,也说刘备得到诸葛亮以后犹如是猛虎生出翅膀,不久将要看到汉室复兴,曹操就要覆灭了。朝廷中的旧臣,山林中的隐士,没有不拭目以待的:他们都认为拂去天边的乌云,仰望日月的光辉,在水火之中拯救万民,带领天下百姓走向安定,就在这个时候啊。为什么先生自从归顺了刘备之后,曹兵一旦出击,(刘备的军队)就丢盔卸甲,望风而逃;(这样)向上不能报答刘表来安抚庶民百姓,向下不能辅助(刘表的)孤子据守疆土;随后放弃新野,退走樊城,败逃当阳,奔窜夏口,简直没有容身的地方:这样看来刘备得到先生之后,反而不如从前了。管仲、乐毅,果真是这样的么?这是我愚昧直率的言论,希望您不要见怪!”第一段3 张昭径直提出第三个问题:诸葛亮“言行相违”,正面展开了进攻。他指出诸葛亮“自比管乐”的言论和他的行动——“上不能报刘表以安庶民,下不能辅孤子而据疆土”(荆州为曹操所占);“弃新野,走樊城”;“败当阳,奔夏口”——之间的相悖之处进行了驳斥,有意嘲笑诸葛亮无所作为,言行不一。

孔明听完,无声地笑了笑,说道:“大鹏展翅飞万里,它的志向难道是那些小燕雀能认识的吗?——诸葛亮已大鹏自比,把对方比作群鸟,表明对张昭等人的讥讽和不屑一顾。

比如一个人深染重病,应当先给他喝稀粥,并给他服用缓和的药剂;等到他肺腹调和、形体慢慢养得安稳些了,再用肉食补养,加上效力强的药治疗,这样病根才能除尽,人得以全面康复。如果不等病人气脉缓和,就给他吃烈药和味道厚重的食物,想要求得平安,实在是太困难了。我的主公刘备,以前在汝南战败,寄居在刘表门下,士兵不满一千,将领只有关羽、张飞、赵云而已:这正如身体孱弱、病入膏肓的病人那样。——以人患了重病应该调理治疗作比喻,证明刘备不能与曹操硬拼的道理。(刘备兵微将少,正如身体孱弱、病入膏肓的病人一样,先要调养,如果硬拼,则会一败涂地。)

诸葛亮这番话中隐笑张昭认为刘备应夺取荆襄是庸臣误国,犹如庸医杀人。

第一段4第一段5 新野是偏远山区里的小县,人口稀少,粮食不足,刘备不过是暂时借用来容身罢了,哪里是真要在这里镇守?盔甲兵器不完备,城郭不坚固,军队没有经过良好的训练,粮草(少到)不能满足隔天的需求,然而(在这样的情况下),我军在博望用火攻,在白河用水攻,使夏侯敦、曹仁这样的将领都心惊胆裂:我私下认为管仲、乐毅的用兵之道,也不过如此。至于刘琮投降曹操,刘备实在出于不知情;况且又不忍心乘乱夺取同宗的基业,这真是大仁大义啊。我军当阳失利,刘备眼见有几十万因大义相随的百姓,扶老携幼跟在后边,不忍心抛弃他们,一天才走十里,不考虑进取江陵城,甘与同败,这也是大仁大义啊。

这段话里,诸葛亮指出“弃新野,走樊城,败当阳,奔夏口”有着不可抗拒的客观原因:1、新野是偏远山区里的小县,人口稀少,粮食不足,刘备只是暂时借用来容身,是是真要在那里镇守;2、退走荆州的原因——刘琮投降曹操,荆州被曹操占领,刘备并不知情,并且刘备出于大仁大义不忍心乘乱夺取同宗的基业。3、败逃当阳,奔窜夏口的原因——刘备大仁大义,不忍心抛弃跟随他们的老百姓,因此一天才走十里,甚至为了老百姓不考虑进取荆州军事重镇江陵。 诸葛亮在辩论时一再强调刘备的大仁大义,这是用封建统治阶级的正统思想在强调刘备是仁义之君——这是说服孙权“联刘抗曹”的有利证据。第一段6 寡不敌众,胜负乃是兵家常事。昔日汉高祖(刘邦)多次败给项羽,然而垓下一战取得了决定性胜利,这不是因为韩信为他出了妙计吗?可韩信扶佐刘邦那么久,也没得几次胜利啊。因此,国家大计,社稷安危,应当是有谋略的人来谈论。并不是像那些夸夸其谈、善于巧辩的人,虚慕荣誉而欺骗众人:坐着议论站着高谈,没人能比;可是到了关键时刻应付各种形势变化,却没有一点能耐。真是被天下人耻笑啊!”孔明一番话,说得张昭没有一句可以回答。

? 诸葛亮进一步列举汉高祖和韩信的事例,目的:1、证明“寡不敌众,胜负乃是兵家常事”,即使名将用兵也不是百战百胜的道理。

2、将自己比作韩信,反驳张昭“豫州既得先生之后,反不如初”的言论,暗含我的力量也不是你们所能估量的。 最后诸葛亮话锋一转,指出韩信虽然不是每战必胜,但在“国家大计,社稷安危”上是有主见和谋略的。——与另一类人对比,将矛头只刺张昭等一群主降派,使对方无法招架,从而取得第一场辩论的胜利。第一场是诸葛亮与张昭的论辩。

论辩的焦点是:诸葛亮自比管仲、乐毅是否

“言行相违”。第一段小结在张昭的眼中和口中,孔明是怎样的一个人? 张昭认为孔明是一个狂妄自大、自不量力、无所作为、言行不一的人。诸葛亮舌战虞翻第二场 这时座中一人忽然高声问道:“如今曹公屯兵百万,列将千名,虎视眈眈要踏平、吞食江夏,先生认为该怎么办呢?”孔明望去,乃是虞翻。孔明道:“曹操收并了袁绍蚁聚之兵,劫刘表乌合之众,虽然百万之军,也没什么可怕。”虞翻一听冷笑道:“你们军败于当阳,计穷于夏口,区区求救于人,还说‘不怕’, 这可真是大言不惭啊!”第二段1 第二场:诸葛亮与虞翻的论辩。 虞翻首先发难:问诸葛亮对曹军浩大声势的看法。

诸葛亮表示曹军乃“蚁聚之兵”,“乌合之众”,没有什么可怕的。

虞翻听了冷笑着点出了诸葛亮言论和行为相悖,斥责诸葛亮说话大言不惭。 孔明道:“刘备只凭借几千仁义之师,怎么能抵抗曹军百万残暴之众呢?退守夏口是为了等待更好的时机。而如今,你们江东兵精粮足,而且还有长江天险做保障,而你们有的人却还想要主公孙权屈膝投降曹贼,竟不顾天下人的耻笑。——从这一点来看,刘备是不怕曹操的啊!”虞翻被说得哑口无言了。 第二段2诸葛亮反驳:

1、先用反问法抵住了对方的话锋,指出刘备以几千兵力对抗百万曹军“寡不敌众”,兵败当阳不足为奇,更与“害怕”无关。

2、再表明,退守夏口是在等待时机,而不是 “计穷” ,更不是害怕,说明自己并非“大言欺人”。

3、最后,用事实指出东吴拥有优厚条件,但你们这群人却怂恿孙权屈膝投降曹操,令天下人耻笑。——以对方的行为作反衬,证明刘备是真不怕曹军,从而进一步证明了自己不是在“大言欺人”。第二场论辩的焦点是:刘备方面不惧曹军是否“大言欺人”。诸葛亮舌战步骘第三场第三段 第三场:诸葛亮与步骘的论辩。 座中又一人发问道:“孔明先生难道想效法张仪和苏秦来游说我们东吴吗?”孔明一看,原来是步鹭,回敬道:“步子山先生以为张仪、苏秦是辩士,却大概还不知道他二人也是豪杰吧;苏秦佩挂六国相印,张仪两次为秦国宰相,他们都是辅佐国家的谋士,可不是那些畏强欺弱、怕刀怕枪的人所能比的。你们只听曹操虚发的假诈之词,就吓得想去投降,还竟然好意思在这里笑话苏秦和张仪吗?”步鹭也被问得说不出话了。 步骘首先问难。他想用张仪、苏秦来贬低诸葛亮,说诸葛亮游说东吴就像只会夸夸其谈的苏秦、张仪一样。

诸葛亮的反驳很巧妙。1、避开自己不谈,而是抓住步骘对张仪、苏秦的评价大做文章。他先用事例证明“苏秦、张仪亦豪杰也”。2、用步骘等人听到曹操的威胁就吓得准备投降的事实与张仪、苏秦对比,指出步骘根本没有资格嘲笑苏秦、张仪,批评了步骘等人的胆小怕事。

(因为步骘是通过贬低苏秦、张仪来贬低诸葛亮的,所以,诸葛亮为苏秦、张仪正名,实际上也就为自己正了名,说步骘没资格笑苏、张,就正是说步骘没资格笑他诸葛亮。 第三场论辩的焦点是:该不该嘲笑张仪、苏秦。诸葛亮舌战薛综第四场第四段 第四场:诸葛亮与薛综的论辩。 忽然,又有人问道:“孔明认为曹操是个什么人呢?”孔明看那人,乃是薛综,答道:“ 曹操乃是汉贼,这还用问吗?”薛综道:“先生说得不对。汉朝历代至今,天数眼看就要完了。如今曹公拥有三分之二天下,人都归心与他。刘备不识天时,强要与他分争,这就好比以卵击石,怎能不败呢?”孔明这时厉声说道:“薛敬文怎么能说出如此没有君臣父子、没有高低伦理的话呢?人生在天地之间,应以忠孝作为立身之本。薛公既然是汉臣,那么见到不守臣节,不合臣道的人应该共同诛杀他,这才是为臣的正道。曹操的祖宗食汉禄,却不思报孝汉室,反怀有篡权叛逆之心,让天下人憎忿,薛公却认为天数归曹操,真是无父无君、没有纲常的人呀!你不配和我说话,请不必多言了!”薛综满面羞惭,无话对答。 薛综先问诸葛亮对曹操的看法。诸葛亮直截了当地指出:曹操是汉贼,表明了自己坚定的立场。薛综立刻反驳说,汉朝“天数将终”,曹操将取得天下是必然的,刘备与他争斗乃是“不识天时”。对此,诸葛亮抓住薛综立论不符合封建道统观念的要害,给予迎头痛击。1、他先厉声斥责薛综的话是“无父无君之言”;2、用“人生在天地之间,应以忠孝作为立身之本”的公理指出薛综作为汉臣应该共戮不臣之人,这才是为臣之道;3、用事例证明“曹操乃汉贼”(即曹操是不臣之人),这就得出了一个暗含的结论:薛综理应诛戮曹操。可是现实却是薛综认为“天数归曹,刘备与之斗是不识时务”,这就证明薛综真的是“无父无君之人”,善恶不分,认贼作父。 第三场论辩的焦点是:刘备与曹操争斗是否不识时务。诸葛亮舌战陆绩第五场第五段 第五场:诸葛亮与陆绩的论辩。 座上又有一人应声问道:“曹操虽然挟持天子来向诸侯发号施令,可毕竟还是相国曹参的后代。刘备虽自称是中山靖王的后代,却无从考查,人们亲眼所见的,他只不过是一个编草席卖草鞋的俗夫罢了,有什么资格来和曹操抗衡呢!”孔明看去,原来是陆绩。孔明笑起来,说:你不是袁术座间怀桔的陆郎吗?请你坐下来听我说:曹操既然是曹相国的后代,就更证明他世代都是汉臣,而如今他却手握王权,肆意横行,欺君妄上,不仅是目无君主,而且是蔑视祖宗,不仅是汉室之乱臣,而且是曹氏之贼子。刘备是堂堂正正的汉室的子孙,当今皇帝依据世宗祖谱赐与他官爵,你凭什么说‘无可查考’呢?况且高祖就是从一个小小的亭长开始建业的,织席卖鞋又有什么值得耻辱的呢?我看你真是小儿之见,不配和高士一起说话!”陆绩不禁闭上嘴,无话可说。 陆绩的观点是:刘备无法与曹操抗衡。理由是:曹操出身名门,刘备出身低微(只是街头小贩的出身),虽自称是中山靖王的后代,却无从考查,显然,他认为只有高等的出身才能成就大业。诸葛亮对这一观点及理由分三步进行了驳斥。1、用反问点出陆绩幼年时“座间怀桔”的故事,意在回敬陆绩对刘备早年“织席贩屦”的讥讽。2、用事例论证法证明曹操名为“曹相国之后”,实为“曹氏之贼子”,又指出刘备是堂堂汉代皇帝的子孙,当今皇帝依据族谱赐予他官职,身份是得到了考证的。——驳斥了刘备出身低微的说法。这样,构成对方论据的两个要件就被否定了,对方的论点也就不攻自破了。3、将汉高祖与刘备类比,指出高祖也是从小小亭长开始建功立业的,那么刘备织席卖鞋也就不见得无法与曹操抗衡。 第五场论辩的焦点是:刘备能否与曹操抗衡。诸葛亮舌战严峻第六场第六段 第六场:诸葛亮与严峻的论辩。 席中一人忽然说道:“孔明所言,都是强词夺理,全不是正经之谈,不必再说了。只请问孔明著有什么经典之论吗?”孔明看他,是严峻,说道:“寻章摘句,是世上那些迂腐儒士的所为,哪能够依此兴国立事。古时候亲自种田的莘伊尹,在渭水边垂钓的姜子牙,还有张良、陈平、邓禹、耿弇等名士高人,都有辅佐君王的才华,都没见他们有什么经典论著。——难道说你整天就只是效仿那些酸腐的书生,区区于笔砚之间,夸夸其谈、舞文弄墨而已吗?”严峻垂头丧气地无以作答。 严峻避开主题,质问诸葛亮“治何经典”,意思是要兴邦立事就要著有经典论著,诸葛亮“不治经典”就没有资格在此谈论抗曹、降曹的军国大事。诸葛亮听出这层意思,驳斥:1、首先严正指出:寻章摘句,是世上那些迂腐儒士的所为,哪能够依此兴国立事。2、接着列举了古时候的莘伊尹、姜子牙,汉高祖手下的张良、陈平等名士高人的故事予以反驳,指出这些人并没有什么经典论著,但都有济世之才。

3、最后针锋相对地嘲讽严峻等人,整天只是效仿那些酸腐的书生,夸夸其谈、舞文弄墨是成不了大事的。

第六场论辩的焦点是:诸葛亮有无资格在此谈论国事。 诸葛亮舌战程德枢第七场第七段 第七场:诸葛亮与程德枢的论辩。 忽然又有一个人大声说道:“诸葛公好说大话,未必有真才实学,恐怕恰好要被文人学者所耻笑呢。”孔明看那人,乃是程德枢,便回答道:“文人学者有君子与小人的区别。作为君子的文人,忠君爱国,坚守正义,憎恶邪恶,尽力为时代做出自己的贡献,美名流传后世。而作为小人的学者,只钻营雕虫小技,用心于文墨;年轻时写文章,钻研经典一直到老;笔下即便有千言,胸中却没有一点实在的计策。就像杨雄那样,虽然以文章著称于世,却屈身于草莽强盗之手, 走投无路最后跳楼而死。这就是所谓的小人之儒。即使他每天吟诗作赋上万言, 可又有什么用呢!”程德枢也不能应对了。众人见孔明对答如流,全都已惊慌失色。 程德枢指责诸葛亮“未必真有实学”,恐怕恰好要被文人学者耻笑。——言外之意就是说他这样的“儒”才是有真才实学的。于是,诸葛亮抓住“儒”字,将它分成“君子之儒”和“小人之儒”来分别解释说明,1、着重讥刺“小人之儒”的所谓“实学”不过是“雕虫小技”(即光说不做,遇事无主见)。2、又列举了杨雄的例子——证明“小人之儒”实际上没有实在作用 。

这场辩论中,因为程德枢是以“儒”自居来嘲讽诸葛亮的,所以诸葛亮主要说的是“小人之儒” ,讥刺的正是程德枢。一顿痛斥,说得程德枢张口结舌。第七场论辩的焦点是:怎样才是真正的“儒”。 此时座中的张温、骆统两人又想要问难孔明,忽然有个人从外面走进来,厉声说道:“孔明乃是当世奇才,各位用语言来难为他,这可不是敬客之礼呀。曹操大军压境,你们不商讨退兵之策,光知道在这里斗嘴!”众人一看,是督粮官黄盖黄公覆。黄盖对孔明说:“先生何不将金石之论对我主说去?”孔明道:“这些人不识时务,互相质问我,不容我不答。”第八段 品析结尾 黄盖的厉声斥责终止了这场论辩。他的话里的言外之意是:1、孔明是当今世上的奇才, 与他争论,你们太自不量力。

2、孔明远道而来,你们与他争论,不是敬客之礼;

3、曹操大兵临境,你们当思退敌之策而不是在这耍嘴皮子。

黄盖建议诸葛亮直接向东吴主公孙权说明自己的想法,诸葛亮不仅接受了,而且又捎带了一句“诸君不识世务”,给东吴群儒的论辩失败作了一个定论。 1、你如何评价东吴的这群“儒士”? 2、从全文来看,你认为诸葛亮凭什么取得舌战的胜利?分析归纳自大张狂;胆小畏敌;迂腐。①凭对时局的熟悉,正确分析、判断曹、刘、孙三方所面临的严峻形势。——具有敏锐的政治洞察力。②凭自身过人的智慧(睿智),博闻多识和非凡的外交才能,机智、应变、雄辩的才智。——博闻多识、机智、善辩。③凭对刘备的忠诚及信任,处处维护君主及其利益,绝不让自己的领导受对方的嘲笑和侮辱。——对刘备的忠诚和信任。还有:充分的自信。等等…… 语言是思维的外壳,思维是说话的前提。清晰敏捷的思维源于广博的知识储备和大量的语言储备,诸葛亮能拥有“三寸之舌强于百万之师”的辩才正是基于此。 舌战群儒的故事给了你怎样的启发? 当今社会是信息时代,交际频率加快,对人们口语要求越来越高,拥有良好的口才正是一个人才华的表现。 希望大家充分积累知识与语言,努力训练思维,让自己拥有一个良好的口才以适应社会。 结 语 历史的天空 电视连续剧《三国演义》片尾曲

暗淡了刀光剑影,远去了鼓角铮鸣。眼前飞扬着一个个鲜活的面容。涅没了黄尘古道,荒芜了峰火边城,岁月啊你带不走那一串串熟悉的姓名。 ??? 兴亡谁人定啊,盛衰岂无凭啊。一页风云散哪,变幻了时空。聚散皆是缘哪,离合总关情啊,担当生前事啊,何计生后评。 ??? 长江有意化作泪,长江有情起歌声。历史的天空闪烁几颗星,人间一段英雄气在驰骋纵横 。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 寻找理想

- 2 背影

- 3 《青春万岁》序诗

- 4 做个快乐的读书人——给女儿的一封信

- 诗词诵读

- 第二单元

- 5 天上的街市

- 6 卧看牵牛织女星

- 7 云赋

- 8 月迹

- 诗词诵读

- 第三单元

- 9 故乡

- 10 济南的冬天

- 11 河与沙

- 12 最后一课

- 诗词诵读

- 第四单元

- 13 舌战群儒

- 14 汉字的魅力

- 15 方块字

- 16 谈笑

- 诗词诵读

- 第五单元

- 17 水浒传(节选)

- 诗词诵读

- 第六单元

- 18 三峡

- 19 小石潭记

- 20 短文两篇

- 21 满井游记

- 22 湖心亭看雪

- 23 古诗两首

- 诗词诵读

- 旧版资料

- 23 右溪记

- 7 太空移民不是梦

- 13 土地情诗

- 同文诗

- 4 寄语十五岁

- 10 长河落日扁

- 20 读联之悟

- 28 白雪歌送武判官归京

- 闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

- 逢入京使

- 雁门太守行

- 早春呈水部张十八员外

- 浣溪沙

- 夜上受降城闻笛

- 渔家傲

- 游山西村

- 6 诗两首

- 21、扑朔迷离的麦田怪圈