烛之武退秦师导学案学生版

图片预览

文档简介

《烛之武退秦师》导学案(学生)

教学目标 1、知识教育目标:了解《左传》这部编年体史书的基本情况及其在中国文学史上的地位。理解和掌握文中常见的文言实词和虚词的意义和用法。2、德育教育目标:学习古人国难当头,不计个人安危得失,顾全大局的爱国主义精神。

重点难点 重点:理解和掌握文中常见的文言实词和虚词的意义和用法。难点:领会和学习本文详略得当、波澜起伏、善用伏笔和照应的写作技巧。

三 知识链接 1、《左传》其书及写作背景《左传》是我国 ( http: / / www.21cnjy.com )第一部编年体史书。相传为春 ( http: / / www.21cnjy.com )秋末年鲁国史官左丘明所作。以《春秋》的记事为纲,以时间先后为序,记叙了上起鲁隐公元年(公元前722年),下迄鲁哀公二十七年(公元前467年),共二百五十五年的历史。《左传》突出的特点就是善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜,委曲简洁;写人简而精,曲而达,婉而有致,人物形象栩栩如生。常常是寥寥几句,就能使读者如见其人,如闻其声。不仅具有极高的史学价值,而且还具有极高的文学价值。为后世叙事散文树立了典范。“传”意为注释,《左传》为给儒家经典《春秋》所作的注释性文字。《左传》也称《左氏春秋》、《春秋左氏传》,与《公羊传》、《谷粱传》合称“春秋三传”。2、史书体例①通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。②编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。④断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。⑤纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。⑥纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。3、中国古代纪年法我们现在用的纪年方法,是公元纪年。这是现在世界上通行的纪年方法,它是以耶稣诞生这一年起算的。在我国古代,有两种主要纪年方法。一种是以封建皇朝的年份来纪年。如唐太宗(李 ( http: / / www.21cnjy.com )世民)的年号叫贞观,他在公元627年做皇帝,这一年叫贞观元年。明朝最后一个皇帝思宗(朱由俭)登基时年号为崇祯,思宗(即崇祯皇帝)自缢死亡的一年,是崇祯十六年。从汉武帝起开始有年号。另有一种比较科学的纪年法:干支纪年。如“甲午风云”、“辛亥革命”,这里的“甲午”、“辛亥”都是年份的名称,是由干支纪年法而来的。“干支”是天干与地支的合称。甲、乙、丙、丁、戌、己、庚、辛、壬、癸叫天干(又称十天干);子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫地支(即十二地支)。天干地支依次搭配组合,其方法是以天干的单数配地支的单数,天干的双数配地支的双数,从甲子始,至癸亥终,正好60年,这就是人们平时说的六十甲子。古人用这种方法纪年、纪月、纪日、纪时。

学习方法 朗读法,讨论法。

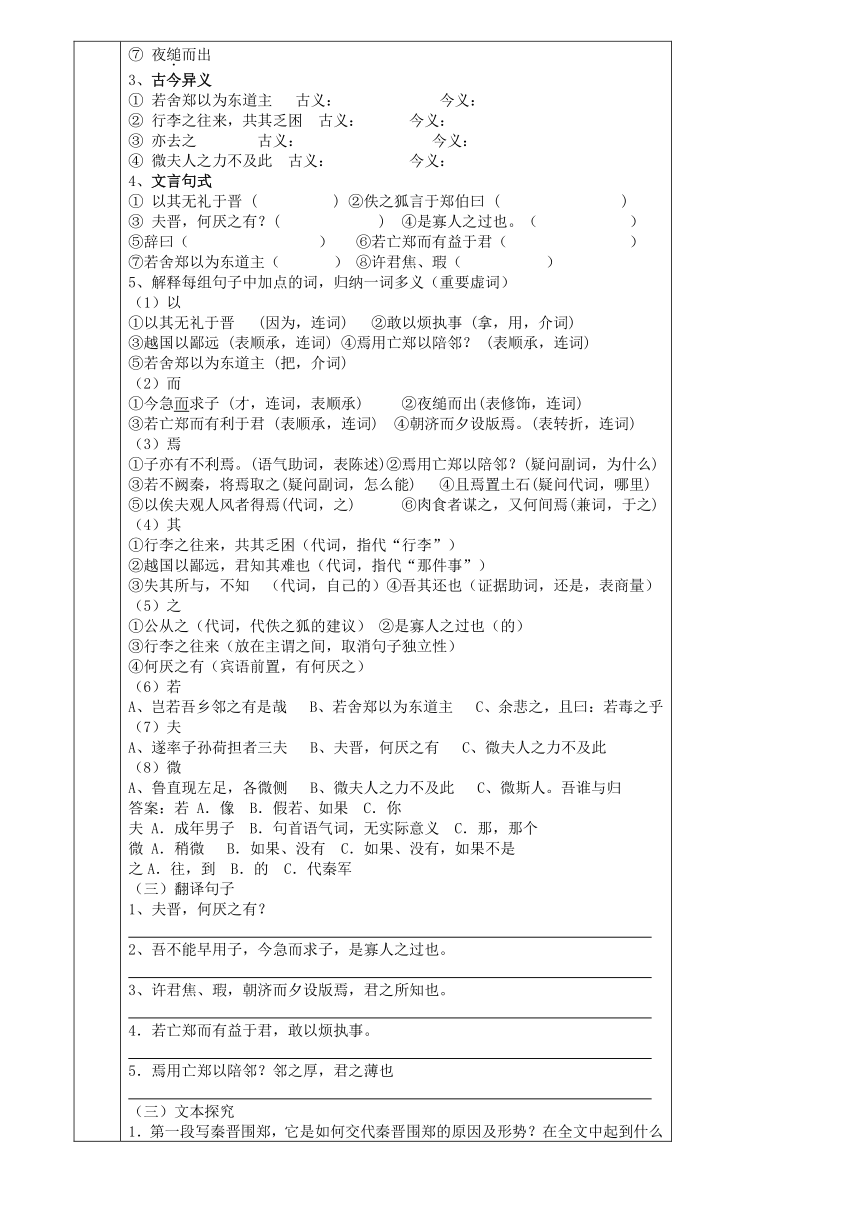

五 学习过程(导学) (一)通读全文,把握情节1、生概述本文的故事。(1~2名学生用自己的话讲述,师引导大家概述)2、学生分小组讨论归纳各段段落大意。(用四字短语概括)秦晋围郑、临危受命、说退秦师、晋师撤离(二)小组合作归纳字词意义和用法。1、通假字:(1)今老矣,无能为也已 (2)行李之往来,共其乏困(3)夫晋,何厌之有 (4)秦伯说,与郑人盟(5)失其所与,不知2、词类活用:① 烛之武退秦师 ② 且贰于楚也 ③ 晋军函陵,秦军汜南④ 既东封郑,又欲肆其西封 ⑤ 越国以鄙远 ⑥ 阙秦以利晋⑦ 夜缒而出3、古今异义① 若舍郑以为东道主 古义: 今义:② 行李之往来,共其乏困 古义: 今义:③ 亦去之 古义: 今义:④ 微夫人之力不及此 古义: 今义:4、文言句式

① 以其无礼于晋 ( ) ②佚之狐言于郑伯曰 ( )③ 夫晋,何厌之有?( ) ④是寡人之过也。( )⑤辞曰( ) ⑥若亡郑而有益于君( )⑦若舍郑以为东道主( ) ⑧许君焦、瑕( ) 5、解释每组句子中加点的词,归纳一词多义(重要虚词)(1)以①以其无礼于晋 (因为 ( http: / / www.21cnjy.com ),连词) ②敢以烦执事 (拿,用,介词)

③越国以鄙远 (表顺承,连词) ④焉用亡郑以陪邻? (表顺承,连词)

⑤若舍郑以为东道主 (把,介词)(2)而①今急而求子 (才,连词,表顺承) ②夜缒而出(表修饰,连词)③若亡郑而有利于君 (表顺承,连词) ④朝济而夕设版焉。(表转折,连词)(3)焉①子亦有不利焉。(语气助词,表陈述)② ( http: / / www.21cnjy.com )焉用亡郑以陪邻?(疑问副词,为什么)

③若不阙秦,将焉取之(疑问副词,怎么能) ④且焉置土石(疑问代词,哪里)

⑤以俟夫观人风者得焉(代词,之) ⑥肉食者谋之,又何间焉(兼词,于之)(4)其①行李之往来,共其乏困(代词,指代 ( http: / / www.21cnjy.com )“行李”)

②越国以鄙远,君知其难也(代词,指代“那件事”)

③失其所与,不知 (代词,自己的)④吾其还也(证据助词,还是,表商量)(5)之①公从之(代词,代佚之狐的建议) ②是寡人之过也(的)③行李之往来(放在主谓之间,取消句子独立性)④何厌之有(宾语前置,有何厌之)(6)若A、岂若吾乡邻之有是哉 B、若舍郑以为东道主 C、余悲之,且曰:若毒之乎(7)夫A、遂率子孙荷担者三夫 B、夫晋,何厌之有 C、微夫人之力不及此(8)微A、鲁直现左足,各微侧 B、微夫人之力不及此 C、微斯人。吾谁与归答案:若 A.像 B.假若、如果 C.你夫 A.成年男子 B.句首语气词,无实际意义 C.那,那个微 A.稍微 B.如果、没有 C.如果、没有,如果不是之A.往,到 B.的 C.代秦军(三)翻译句子1、夫晋,何厌之有? 2、吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。 3、许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。 4.若亡郑而有益于君,敢以烦执事。 5.焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也 (三)文本探究1.第一段写秦晋围郑,它是如何交代秦晋围郑的原因及形势?在全文中起到什么作用? 2、第二段写烛之武临危受命,郑伯是怎样说服烛之武出使秦国的? 3、本文人物对话简洁,内容丰富,言者话中有话,你能说说他们的弦外之音吗? 4.阅读课文第三段,想想烛之武是怎样一步步说服秦穆公的,其中哪点最关键?各小组设计一种游说秦穆公的方式,与课文比较哪种方式好些。 5.晋文公最后以“不仁”“不知”“不武”三条理由退兵,你怎样看待晋文公的退兵理由 6.关于烛之武,书上的记载:正史上 ( http: / / www.21cnjy.com )对他的记述除了《左传》这些文字外,别处似乎很难找到他的名字了。《史记》里有简单的几句:“郑使人言穆公”、“乃使人私于秦”、“乃间令使谓秦穆公”。“人”“使”二字使烛之武成了无名英雄。《东周列国志》里说他“须发尽白,佝偻其身,踌躇其步”,以至到了朝堂之上,“左右莫不含笑”。佚之狐对他的评价是:“口悬河汉,舌摇山岳。”从其后来的表现看,此言不虚。通过阅读本文,你觉得烛之武是一个怎样的人物形象,你从他身上获得怎样的启示? 7、本文写作上的突出特点是什么?

五 学习过程(导练) 一、 指出下列句中的通假字并解释1、无能为也已 2、共其乏困3、何厌之有 4、秦伯说5、失其所与,不知二、 解释下列句中加点词的古义1、若舍郑以为东道主 2、行李之往来3、微夫人之力不及此 4、若舍郑以为东道主三、解释下列句中加点的字1、师(1)若使烛之武见秦君,师必退。 (2)师者,所以传道受业解惑也。2、辞(1)公从之,辞曰 (2)归去来兮辞3、鄙(1)越国以鄙远 (2)肉食者鄙,未能远谋4、济(1)朝济而夕设版焉 (2)同舟共济(3)无济于事5、微(1)微夫人之力不及此 (2)微言大义(3)防微杜渐6、焉(1)子亦有不利焉 (2)焉用亡郑以陪邻(3)朝济而夕设版焉 (4)积土成山,风雨兴焉7、以(1)以其无礼于晋 (2)越国以鄙远(3)若舍郑以为东道主 4)以乱易整,不武8、之(1)亦去之 (2)何厌之有(3)行李之往来 (4)是寡人之过也(5)蚓无爪牙之利,筋骨之强9、其(1)吾其还也 (2)以其无礼于晋(3)其皆出于此乎 (4)其为惑也,终不解矣 五、指出下列句中的活用词并解释1、晋军函陵 2、越国以鄙远3、若不阙秦 4、既东封郑5、若亡郑而有益于君 6、共其乏困 六、翻译下列句子

⑴、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困 ⑵、夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封 ⑶、因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知 ⑷、以乱易整不武。吾其还也。”亦去之 三、课外文段拓展阅读下面文言文选段,完成1——5题。 乐恢字伯奇,京兆长陵人也。其父,为县 ( http: / / www.21cnjy.com )吏,得罪于令,收将杀之。恢年十一,常俯伏寺门,昼夜号泣。令闻而矜之,即解出亲。恢长好经学,事博士焦永。永为河东太守,恢随之官,闭庐精诵,不交人物。后永以事被考,诸弟子皆以通关被系,恢皦不污于法,遂笃志为名儒。后仕本郡吏,太守坐法诛,故人莫敢往,恢独奔丧行服。归,复为功曹,选举不阿,请托无所容。同郡杨政数众毁恢,后举政子为孝廉,由是乡里归之。辟司空牟融府,会蜀郡太守第五伦代融为司空,恢以与伦同郡,不肯留,荐颍川杜安而退。诸公多其行,连辟之,遂皆不应。 后征拜议郎。会车骑 ( http: / / www.21cnjy.com )将军窦宪出征匈奴,恢数上书谏争,朝廷称其忠。入为尚书仆射。是时河南尹王调、洛阳令李阜与窦宪厚善,纵舍自由。恢劾奏调、阜,并及司隶校尉。诸所刺举,无所回避,贵戚恶之。宪弟夏阳侯瑰欲往候恢,恢谢不与通。宪兄弟放纵,而忿其不附己。妻每谏恢曰:“昔人有容身避害.何必以言取怨 ”恢叹曰:“吾何忍素餐立人之朝乎 ”遂上疏谏曰:“臣闻百王之失,皆由权移于下。诸舅不宜干正王室,以示天下之私。政失不救,其极不测。方今之宜,上以义自割,下以谦自引。”书奏不省。时窦太后临朝,和帝未亲万机,恢以意不得行.乃称疾乞骸骨。窦宪因是风厉州郡迫胁。恢遂饮药死。弟子縗絰挽者数百人,庶众痛伤之。后窦氏诛,帝始亲事,恢门生何融等上书陈恢忠节,除子己为郎中。(《后汉书 乐恢传》)1、对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是A、令闻而矜之,即解出亲 矜:怜悯 B、诸公多其行,连辟之 多:称赞C、选举不阿,请托无所容 容:接受 D、以示天下之私 私:偏爱2、下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是A、诸弟子皆以通关被系,恢皦不污于法 以故其后名之曰“褒禅”B、恢以意不得行,乃称疾乞骸骨 秦王恐其破璧,乃辞谢C、窦宪因是风厉州郡迫胁 善战者因势而利导之D、宪兄弟放纵,而忿其不附己 激于义而死焉者也3、下列句子分为四组,全都直接表现乐恢“耿介”性格的一组是①后永以事被考,诸弟子皆以通关被系,恢皦不污于法 ②故人莫敢往,恢独奔丧行服 ③吾何忍素餐立人之朝乎④宪兄弟放纵,而忿其不附己 ⑤诸舅不宜干正王室,以示天下之私⑥恢以意不得行,乃称疾乞骸骨A、①④⑤ B、②④⑥ C、②③⑥ D、①②⑤4、下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是A、乐恢为人至孝。父亲因得罪了县令而被关押,年幼的乐恢昼夜痛哭不已,他的行为感动了县令,最后父亲得以释放。B、老师焦永“以事被考”后,乐恢“不污于法”,拒绝为他托关系找门路;本郡太守犯法被杀,他“独奔丧行服”:这与他的性格有关。C、蜀郡太守第五伦与乐恢是同郡故人,所以当第五伦取代牟融为司空时,乐恢在推荐了杜安之后,坚决请退,表现了他为人正直的一面。 D、河南尹、洛阳令与权贵窦宪相互勾结,为非作歹。乐恢不畏权贵,上书弹劾窦宪兄弟,因窦太后的庇护,劝谏不但没有成效,自己反而被迫害而死。5、把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。 ①同郡杨政数众毁恢,后举政子为孝廉,由是乡里归之。译文: ②昔人有容身避害,何必以言取怨 译文:

课外积累:

尊师名言 ,希望大家会喜欢!

1、师者,所以传道,授业,解惑也。——唐.韩愈《师说》

2、一日之师,终身为父。——元.关汉卿

3、为学莫重于尊师。——谭嗣同《浏阳算学馆增订章程》

4、君子隆师而亲友。——《荀子修身》

5、疾学在于尊师。——《吕氏春秋劝学》

6、事师之犹事父也。——《吕氏春秋劝学》

7、尊师则不论其贵贱贫富矣。——《吕氏春秋.劝学》

8、明师之恩,诚为过于天地,重于父母多矣。——晋.葛洪《勤求》

9、国将兴,心贵师而重傅。——《荀子.大略》

10、三人行,必有我师焉择其善者而从之,其不善者而改之。——《论语》

11、片言之赐,皆事师也。——梁启超《中国历史研究法.自序》

12、师道既尊,学风自善。——康有为《政论集.在浙之演说》

教学目标 1、知识教育目标:了解《左传》这部编年体史书的基本情况及其在中国文学史上的地位。理解和掌握文中常见的文言实词和虚词的意义和用法。2、德育教育目标:学习古人国难当头,不计个人安危得失,顾全大局的爱国主义精神。

重点难点 重点:理解和掌握文中常见的文言实词和虚词的意义和用法。难点:领会和学习本文详略得当、波澜起伏、善用伏笔和照应的写作技巧。

三 知识链接 1、《左传》其书及写作背景《左传》是我国 ( http: / / www.21cnjy.com )第一部编年体史书。相传为春 ( http: / / www.21cnjy.com )秋末年鲁国史官左丘明所作。以《春秋》的记事为纲,以时间先后为序,记叙了上起鲁隐公元年(公元前722年),下迄鲁哀公二十七年(公元前467年),共二百五十五年的历史。《左传》突出的特点就是善于描写战争和记述行人辞令,记事条理清楚,叙述精确,详略合宜,委曲简洁;写人简而精,曲而达,婉而有致,人物形象栩栩如生。常常是寥寥几句,就能使读者如见其人,如闻其声。不仅具有极高的史学价值,而且还具有极高的文学价值。为后世叙事散文树立了典范。“传”意为注释,《左传》为给儒家经典《春秋》所作的注释性文字。《左传》也称《左氏春秋》、《春秋左氏传》,与《公羊传》、《谷粱传》合称“春秋三传”。2、史书体例①通史:不间断地记叙自古及今的历史事件,如《史记》。②编年体:以年代为线索编排的有关历史事件,如《左传》。③国别体:以国家为单位分别记叙的历史,如《战国策》。④断代史:记录某一时期或某一朝代的历史,如《汉书》。⑤纪事本末体:以事件为主线,将有关专题材料集中在一起,首创于南宋的袁枢,如袁枢的《通鉴纪事本末》。⑥纪传体:通过记叙人物活动反映历史事件,如《史记》。3、中国古代纪年法我们现在用的纪年方法,是公元纪年。这是现在世界上通行的纪年方法,它是以耶稣诞生这一年起算的。在我国古代,有两种主要纪年方法。一种是以封建皇朝的年份来纪年。如唐太宗(李 ( http: / / www.21cnjy.com )世民)的年号叫贞观,他在公元627年做皇帝,这一年叫贞观元年。明朝最后一个皇帝思宗(朱由俭)登基时年号为崇祯,思宗(即崇祯皇帝)自缢死亡的一年,是崇祯十六年。从汉武帝起开始有年号。另有一种比较科学的纪年法:干支纪年。如“甲午风云”、“辛亥革命”,这里的“甲午”、“辛亥”都是年份的名称,是由干支纪年法而来的。“干支”是天干与地支的合称。甲、乙、丙、丁、戌、己、庚、辛、壬、癸叫天干(又称十天干);子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫地支(即十二地支)。天干地支依次搭配组合,其方法是以天干的单数配地支的单数,天干的双数配地支的双数,从甲子始,至癸亥终,正好60年,这就是人们平时说的六十甲子。古人用这种方法纪年、纪月、纪日、纪时。

学习方法 朗读法,讨论法。

五 学习过程(导学) (一)通读全文,把握情节1、生概述本文的故事。(1~2名学生用自己的话讲述,师引导大家概述)2、学生分小组讨论归纳各段段落大意。(用四字短语概括)秦晋围郑、临危受命、说退秦师、晋师撤离(二)小组合作归纳字词意义和用法。1、通假字:(1)今老矣,无能为也已 (2)行李之往来,共其乏困(3)夫晋,何厌之有 (4)秦伯说,与郑人盟(5)失其所与,不知2、词类活用:① 烛之武退秦师 ② 且贰于楚也 ③ 晋军函陵,秦军汜南④ 既东封郑,又欲肆其西封 ⑤ 越国以鄙远 ⑥ 阙秦以利晋⑦ 夜缒而出3、古今异义① 若舍郑以为东道主 古义: 今义:② 行李之往来,共其乏困 古义: 今义:③ 亦去之 古义: 今义:④ 微夫人之力不及此 古义: 今义:4、文言句式

① 以其无礼于晋 ( ) ②佚之狐言于郑伯曰 ( )③ 夫晋,何厌之有?( ) ④是寡人之过也。( )⑤辞曰( ) ⑥若亡郑而有益于君( )⑦若舍郑以为东道主( ) ⑧许君焦、瑕( ) 5、解释每组句子中加点的词,归纳一词多义(重要虚词)(1)以①以其无礼于晋 (因为 ( http: / / www.21cnjy.com ),连词) ②敢以烦执事 (拿,用,介词)

③越国以鄙远 (表顺承,连词) ④焉用亡郑以陪邻? (表顺承,连词)

⑤若舍郑以为东道主 (把,介词)(2)而①今急而求子 (才,连词,表顺承) ②夜缒而出(表修饰,连词)③若亡郑而有利于君 (表顺承,连词) ④朝济而夕设版焉。(表转折,连词)(3)焉①子亦有不利焉。(语气助词,表陈述)② ( http: / / www.21cnjy.com )焉用亡郑以陪邻?(疑问副词,为什么)

③若不阙秦,将焉取之(疑问副词,怎么能) ④且焉置土石(疑问代词,哪里)

⑤以俟夫观人风者得焉(代词,之) ⑥肉食者谋之,又何间焉(兼词,于之)(4)其①行李之往来,共其乏困(代词,指代 ( http: / / www.21cnjy.com )“行李”)

②越国以鄙远,君知其难也(代词,指代“那件事”)

③失其所与,不知 (代词,自己的)④吾其还也(证据助词,还是,表商量)(5)之①公从之(代词,代佚之狐的建议) ②是寡人之过也(的)③行李之往来(放在主谓之间,取消句子独立性)④何厌之有(宾语前置,有何厌之)(6)若A、岂若吾乡邻之有是哉 B、若舍郑以为东道主 C、余悲之,且曰:若毒之乎(7)夫A、遂率子孙荷担者三夫 B、夫晋,何厌之有 C、微夫人之力不及此(8)微A、鲁直现左足,各微侧 B、微夫人之力不及此 C、微斯人。吾谁与归答案:若 A.像 B.假若、如果 C.你夫 A.成年男子 B.句首语气词,无实际意义 C.那,那个微 A.稍微 B.如果、没有 C.如果、没有,如果不是之A.往,到 B.的 C.代秦军(三)翻译句子1、夫晋,何厌之有? 2、吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。 3、许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。 4.若亡郑而有益于君,敢以烦执事。 5.焉用亡郑以陪邻?邻之厚,君之薄也 (三)文本探究1.第一段写秦晋围郑,它是如何交代秦晋围郑的原因及形势?在全文中起到什么作用? 2、第二段写烛之武临危受命,郑伯是怎样说服烛之武出使秦国的? 3、本文人物对话简洁,内容丰富,言者话中有话,你能说说他们的弦外之音吗? 4.阅读课文第三段,想想烛之武是怎样一步步说服秦穆公的,其中哪点最关键?各小组设计一种游说秦穆公的方式,与课文比较哪种方式好些。 5.晋文公最后以“不仁”“不知”“不武”三条理由退兵,你怎样看待晋文公的退兵理由 6.关于烛之武,书上的记载:正史上 ( http: / / www.21cnjy.com )对他的记述除了《左传》这些文字外,别处似乎很难找到他的名字了。《史记》里有简单的几句:“郑使人言穆公”、“乃使人私于秦”、“乃间令使谓秦穆公”。“人”“使”二字使烛之武成了无名英雄。《东周列国志》里说他“须发尽白,佝偻其身,踌躇其步”,以至到了朝堂之上,“左右莫不含笑”。佚之狐对他的评价是:“口悬河汉,舌摇山岳。”从其后来的表现看,此言不虚。通过阅读本文,你觉得烛之武是一个怎样的人物形象,你从他身上获得怎样的启示? 7、本文写作上的突出特点是什么?

五 学习过程(导练) 一、 指出下列句中的通假字并解释1、无能为也已 2、共其乏困3、何厌之有 4、秦伯说5、失其所与,不知二、 解释下列句中加点词的古义1、若舍郑以为东道主 2、行李之往来3、微夫人之力不及此 4、若舍郑以为东道主三、解释下列句中加点的字1、师(1)若使烛之武见秦君,师必退。 (2)师者,所以传道受业解惑也。2、辞(1)公从之,辞曰 (2)归去来兮辞3、鄙(1)越国以鄙远 (2)肉食者鄙,未能远谋4、济(1)朝济而夕设版焉 (2)同舟共济(3)无济于事5、微(1)微夫人之力不及此 (2)微言大义(3)防微杜渐6、焉(1)子亦有不利焉 (2)焉用亡郑以陪邻(3)朝济而夕设版焉 (4)积土成山,风雨兴焉7、以(1)以其无礼于晋 (2)越国以鄙远(3)若舍郑以为东道主 4)以乱易整,不武8、之(1)亦去之 (2)何厌之有(3)行李之往来 (4)是寡人之过也(5)蚓无爪牙之利,筋骨之强9、其(1)吾其还也 (2)以其无礼于晋(3)其皆出于此乎 (4)其为惑也,终不解矣 五、指出下列句中的活用词并解释1、晋军函陵 2、越国以鄙远3、若不阙秦 4、既东封郑5、若亡郑而有益于君 6、共其乏困 六、翻译下列句子

⑴、若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困 ⑵、夫晋,何厌之有?既东封郑、又欲肆其西封 ⑶、因人之力而敝之,不仁;失其所与,不知 ⑷、以乱易整不武。吾其还也。”亦去之 三、课外文段拓展阅读下面文言文选段,完成1——5题。 乐恢字伯奇,京兆长陵人也。其父,为县 ( http: / / www.21cnjy.com )吏,得罪于令,收将杀之。恢年十一,常俯伏寺门,昼夜号泣。令闻而矜之,即解出亲。恢长好经学,事博士焦永。永为河东太守,恢随之官,闭庐精诵,不交人物。后永以事被考,诸弟子皆以通关被系,恢皦不污于法,遂笃志为名儒。后仕本郡吏,太守坐法诛,故人莫敢往,恢独奔丧行服。归,复为功曹,选举不阿,请托无所容。同郡杨政数众毁恢,后举政子为孝廉,由是乡里归之。辟司空牟融府,会蜀郡太守第五伦代融为司空,恢以与伦同郡,不肯留,荐颍川杜安而退。诸公多其行,连辟之,遂皆不应。 后征拜议郎。会车骑 ( http: / / www.21cnjy.com )将军窦宪出征匈奴,恢数上书谏争,朝廷称其忠。入为尚书仆射。是时河南尹王调、洛阳令李阜与窦宪厚善,纵舍自由。恢劾奏调、阜,并及司隶校尉。诸所刺举,无所回避,贵戚恶之。宪弟夏阳侯瑰欲往候恢,恢谢不与通。宪兄弟放纵,而忿其不附己。妻每谏恢曰:“昔人有容身避害.何必以言取怨 ”恢叹曰:“吾何忍素餐立人之朝乎 ”遂上疏谏曰:“臣闻百王之失,皆由权移于下。诸舅不宜干正王室,以示天下之私。政失不救,其极不测。方今之宜,上以义自割,下以谦自引。”书奏不省。时窦太后临朝,和帝未亲万机,恢以意不得行.乃称疾乞骸骨。窦宪因是风厉州郡迫胁。恢遂饮药死。弟子縗絰挽者数百人,庶众痛伤之。后窦氏诛,帝始亲事,恢门生何融等上书陈恢忠节,除子己为郎中。(《后汉书 乐恢传》)1、对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是A、令闻而矜之,即解出亲 矜:怜悯 B、诸公多其行,连辟之 多:称赞C、选举不阿,请托无所容 容:接受 D、以示天下之私 私:偏爱2、下列各组句子中,加点词的意义和用法不相同的一组是A、诸弟子皆以通关被系,恢皦不污于法 以故其后名之曰“褒禅”B、恢以意不得行,乃称疾乞骸骨 秦王恐其破璧,乃辞谢C、窦宪因是风厉州郡迫胁 善战者因势而利导之D、宪兄弟放纵,而忿其不附己 激于义而死焉者也3、下列句子分为四组,全都直接表现乐恢“耿介”性格的一组是①后永以事被考,诸弟子皆以通关被系,恢皦不污于法 ②故人莫敢往,恢独奔丧行服 ③吾何忍素餐立人之朝乎④宪兄弟放纵,而忿其不附己 ⑤诸舅不宜干正王室,以示天下之私⑥恢以意不得行,乃称疾乞骸骨A、①④⑤ B、②④⑥ C、②③⑥ D、①②⑤4、下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是A、乐恢为人至孝。父亲因得罪了县令而被关押,年幼的乐恢昼夜痛哭不已,他的行为感动了县令,最后父亲得以释放。B、老师焦永“以事被考”后,乐恢“不污于法”,拒绝为他托关系找门路;本郡太守犯法被杀,他“独奔丧行服”:这与他的性格有关。C、蜀郡太守第五伦与乐恢是同郡故人,所以当第五伦取代牟融为司空时,乐恢在推荐了杜安之后,坚决请退,表现了他为人正直的一面。 D、河南尹、洛阳令与权贵窦宪相互勾结,为非作歹。乐恢不畏权贵,上书弹劾窦宪兄弟,因窦太后的庇护,劝谏不但没有成效,自己反而被迫害而死。5、把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。 ①同郡杨政数众毁恢,后举政子为孝廉,由是乡里归之。译文: ②昔人有容身避害,何必以言取怨 译文:

课外积累:

尊师名言 ,希望大家会喜欢!

1、师者,所以传道,授业,解惑也。——唐.韩愈《师说》

2、一日之师,终身为父。——元.关汉卿

3、为学莫重于尊师。——谭嗣同《浏阳算学馆增订章程》

4、君子隆师而亲友。——《荀子修身》

5、疾学在于尊师。——《吕氏春秋劝学》

6、事师之犹事父也。——《吕氏春秋劝学》

7、尊师则不论其贵贱贫富矣。——《吕氏春秋.劝学》

8、明师之恩,诚为过于天地,重于父母多矣。——晋.葛洪《勤求》

9、国将兴,心贵师而重傅。——《荀子.大略》

10、三人行,必有我师焉择其善者而从之,其不善者而改之。——《论语》

11、片言之赐,皆事师也。——梁启超《中国历史研究法.自序》

12、师道既尊,学风自善。——康有为《政论集.在浙之演说》