山东省跨地市多校联考2023-2024学年高一上学期12月月考语文试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 山东省跨地市多校联考2023-2024学年高一上学期12月月考语文试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 107.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-18 19:22:36 | ||

图片预览

文档简介

山东省跨地市多校联考2023-2024学年高一上学期12月月考

语文

考生注意:

1.本试卷共150分,考试时间150分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内容:部编版必修上册第一至六单元。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

家礼,是由通礼、冠礼、婚礼、丧礼、祭礼这“五礼”构成的完整的家庭家族礼仪系统。源远流长的中华家礼文化积淀着中国人民对于家庭文明和社会治理文明的历史智慧,而家国一体的社会结构也使得我们的先人们特别重视家礼建设。

家礼是家庭或家族内部的礼仪,它以礼义、礼仪、礼制、礼俗、礼教调整着家庭成员的伦理关系,维系着孝老敬长、敦亲睦族的家庭家族日常生活,培育了一代代中国人浓郁真挚的家国情怀和慎终追远的感恩意识,维护了传统社会家庭家族生活的稳定与发展。

家礼文化的功能和影响不仅仅限于家庭。因为“礼”的本质是一种“合于道德理性的规定”,是人的主体性和社会性辩证统一的理性自觉。法国历史学家布罗代尔在《文明史》中认为,儒家的礼仪文化“对家庭和社会态度做出了规定”,主要作用是“借此建立了一种旨在维持社会和国家之秩序、等级的伦理、生活规范”。在儒学的建构框架中,“修身,齐家,治国,平天下”是一个递进的逻辑体系。修身是齐家的前提,齐家是治国的根基,而治国有道,才能天下归心,四海宾服,所谓“一家之教化,即朝廷之教化也”。中华文明语境下的“家”与“国”总是呈现出“同心圆”式的关联图景,家庭礼仪文化始终是社会礼仪文化的价值之轴。从小家到大家,从家庭礼仪到社会礼制,家礼文化对全社会起着无所不在的渗透作用,从一定程度上巩固了儒学的“正统”地位,为古代中国的社会治理格局提供了基层制度保障,构成了中国社会数千年来爝火不息的“超稳定结构”,对乡土中国的发展和中华文明的延续起到了重要作用。

习近平总书记强调,要“提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓”“展现可信、可爱、可敬的中国形象”。我们要积极吸纳借鉴传统家礼文化中的有益成分,有效推动其创造性转化、创新性发展,进一步彰显中华文化魅力,赋予其新的时代内涵。

一是利用家礼文化涵育家风。家庭是人生的第一个课堂,父母是孩子的第一任老师。家礼在操作性上贴近生活,通过“自然法”“习惯法”的形式,将家庭道德观念在洒扫应对、人伦日用之中潜移默化地传递渗透给家庭成员,相较于“经礼”更能体现人的“主体精神”和“意识自觉”。因而家礼在承袭家族传统、沟通家庭情感、开展家庭教育、塑造家庭价值方面,具有无可替代的载体作用。

二是利用家礼文化加强社会治理。中国独特的家国文化传统,构成了中国家庭与中国社会独特的生成和作用逻辑。“天下之本在国,国之本在家。”中华民族历来注重通过家庭治理来实现社会治理,并形成了一套以家礼家规、宗法制度、乡俗民约为基础的治理体系。家礼文化对于社会治理的功能,已远远超出了一家一姓道德教化的范围,而是由近及远,推己及人,扩展到了更加宽广的社会领域。

三是利用家礼文化讲好中国故事。家礼文化作为涵养中国人家庭美德、培育中华文明的特色文化,不仅对中国人而言蕴含着丰富的道德价值、教育价值和治理价值,而且就世界范围而言也蕴含着丰富的传播价值和交流价值。那些反映中国家庭生活的作品之所以能够成为海外热议的文化现象,正是因为讲好了中国的家庭故事,引发了广泛的情感共鸣。

(摘编自葛大伟、陈延斌《传统家礼文化的地位、功能与传承价值》)

材料二:

冠礼是中华礼仪的滥觞,是我国古代的成年礼,标志着男子由少年迈入成年,在古代社会家礼文化和人生成长诸阶段中占有极为重要的地位。

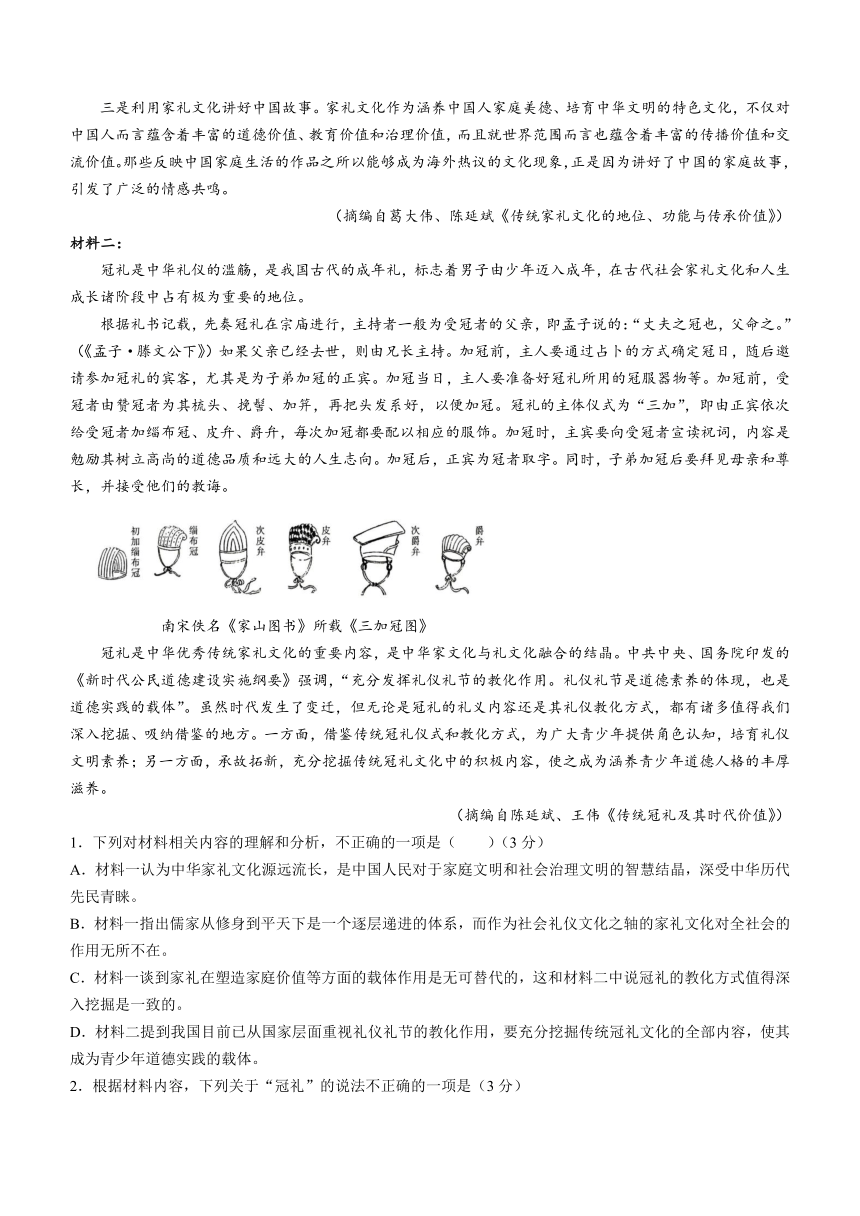

根据礼书记载,先奏冠礼在宗庙进行,主持者一般为受冠者的父亲,即孟子说的:“丈夫之冠也,父命之。”(《孟子·滕文公下》)如果父亲已经去世,则由兄长主持。加冠前,主人要通过占卜的方式确定冠日,随后邀请参加冠礼的宾客,尤其是为子弟加冠的正宾。加冠当日,主人要准备好冠礼所用的冠服器物等。加冠前,受冠者由赞冠者为其梳头、挽髻、加笄,再把头发系好,以便加冠。冠礼的主体仪式为“三加”,即由正宾依次给受冠者加缁布冠、皮弁、爵弁,每次加冠都要配以相应的服饰。加冠时,主宾要向受冠者宣读祝词,内容是勉励其树立高尚的道德品质和远大的人生志向。加冠后,正宾为冠者取字。同时,子弟加冠后要拜见母亲和尊长,并接受他们的教诲。

南宋佚名《家山图书》所载《三加冠图》

冠礼是中华优秀传统家礼文化的重要内容,是中华家文化与礼文化融合的结晶。中共中央、国务院印发的《新时代公民道德建设实施纲要》强调,“充分发挥礼仪礼节的教化作用。礼仪礼节是道德素养的体现,也是道德实践的载体”。虽然时代发生了变迁,但无论是冠礼的礼义内容还是其礼仪教化方式,都有诸多值得我们深入挖掘、吸纳借鉴的地方。一方面,借鉴传统冠礼仪式和教化方式,为广大青少年提供角色认知,培育礼仪文明素养;另一方面,承故拓新,充分挖掘传统冠礼文化中的积极内容,使之成为涵养青少年道德人格的丰厚滋养。

(摘编自陈延斌、王伟《传统冠礼及其时代价值》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.材料一认为中华家礼文化源远流长,是中国人民对于家庭文明和社会治理文明的智慧结晶,深受中华历代先民青睐。

B.材料一指出儒家从修身到平天下是一个逐层递进的体系,而作为社会礼仪文化之轴的家礼文化对全社会的作用无所不在。

C.材料一谈到家礼在塑造家庭价值等方面的载体作用是无可替代的,这和材料二中说冠礼的教化方式值得深入挖掘是一致的。

D.材料二提到我国目前已从国家层面重视礼仪礼节的教化作用,要充分挖掘传统冠礼文化的全部内容,使其成为青少年道德实践的载体。

2.根据材料内容,下列关于“冠礼”的说法不正确的一项是(3分)

A.冠礼是家庭家族礼仪系统中五礼之一,是中华礼仪的源头。成年礼是人成长过程中的一个重要环节。

B.先秦时期,冠礼的举行非常隆重,不仅有固定的地点,而且要由受冠者的父亲或兄长主持,还要选择吉日。

C.冠礼进行时,正宾先会依次给受冠者加甾布冠、皮弁、爵弁,再对受冠者予以品德、志向等人生勉励。

D.加冠前,赞冠者要为受冠者做好梳头、挽髻等准备工作;加冠后,受冠者要拜见母亲和尊长并接受其教诲。

3.下列对材料一和材料二论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.材料一先由家礼的组成谈起,然后论证其文化功能和影响,最后谈其时代价值。

B.材料二选取了传统家礼中的冠礼作为论证对象,论证其在当代的影响。

C.材料一引用布罗代尔的观点,旨在论证家礼文化的功能和影响已超出了家庭。

D.材料二采用“是什么、为什么、怎么样”的行文思路,层层递进,脉络清晰。

4.《礼记》曰:“孝有三,大孝尊亲,其次弗辱,其下能养。”意思是说:孝有三个层次,至高境界是以功显亲,光耀父母;其次是不让父母为自己蒙羞;最下等级是能够养活父母。这一观点体现了传统家礼文化怎样的特点?请结合材料一简要分析。(4分)

5.材料一和材料二对于各自的论述对象“传统家礼文化”“传统冠礼”都提及了时代价值,二者的侧重点有什么不同?请结合材料谈谈你的认识。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

国术(节选)何顿

学堂设在祠堂里,之前村里没学堂。刘耀林考虑到老大十岁、老三六岁了,就决定办个学堂,既为老大、老三,也为族里的其他孩子。村里,七八岁的孩子有二十多个,虽然种田不需要文化,可等他们长大了连自己的名字都不会写那不遭文化人欺负?刘耀林把办学堂的想法告诉老七和老满,老七赞同道:“你咯是做了件好事呢。”

老满欢喜道:“咯事,我举双手赞成。”刘耀林说:“我打算请一个既能教国文又能教算术的先生,要让我们刘姓孩子长大后能掐会算。一个孩子的学费一学期两块大洋,你们看要得不?”老七拿起水烟袋抽口烟:“你讲了算。”老满说:“有的人家里穷得都有得裤子穿,出不起学费怎么搞?”刘耀林捋捋胡子说:“祠堂的账簿上有储备金,先为他们垫付。①至于先生的报酬,不足的,我刘耀林补贴。”老七说:“你功德无量啊。先生找好了吗?”刘耀林心里有谱,镇街上有个青年在长沙读了中学,因战火不断,社会混乱,回到家里避祸。“先生十六七岁,在长沙读的新学堂,学问新。先生住在我姨妹夫开的日杂店对面,我找他讲了,给他十块大洋一月,他蛮乐意的。”老七说:“是不是太年轻了?”刘耀林答:“那些老秀才好是好却不懂算术。他能教算术。”

先生来了。他姓刘,一张脸白白净净,一双眼睛乌亮的,尚未脱掉学生气。先一天,刘耀林在祠堂里收拾出一间窗户朝南的房子,自己贡献出一床蚊帐挂在床上,还把家里的一张桌子抬来,便于先生批改学生作业用。刘耀林亲自到村口迎接,接过先生的藤条箱,领着年轻的先生向祠堂走来。老七在祠堂前点燃一挂两千响的鞭炮,待鞭炮噼里啪啦地炸完,老七和老满等族人都嘻开大嘴拍手欢迎。②先生满脸通红,不知所措。刘耀林说:“刘先生请。”刘先生就跟着众人步入祠堂,挺直腰杆四处打量。

那天,哥哥和弟弟去祠堂读书了。刘杞荣不甘寂寞地搬着椅子当拐杖,移步到堂屋。他晓得爹不许他出门,但他倔强、勇敢地把椅子搬出门,抬脚迈出门槛,朝前移一步椅子走一步路。他感觉风刮在脸上真好。他看见乌在树枝上飞来飞去,觉得鸟真自由。他第一次有一种对自由的渴望,下定决心道:“我要读书。”祠堂距他家只有几十米远,他拼尽全力地向祠堂移步。祠堂里正上课,他移步至祠堂外,也累了,就坐在椅子上听先生授课。年轻的刘先生正昂着头讲解《弟子规》,他念一句让孩子跟着读一句。刘杞荣耳朵好,听得真切,在门外跟着念道:“人有短,切勿揭;人有私,切莫说。”刘先生睃见门外有一张脸跟着念诵,停下来问:“门外的孩子是谁?”刘杞荣一惊,正不知如何是好。刘先生道:“你进来。”刘杞荣犹豫着。刘先生说:“进来吧孩子。”刘杞荣把椅子搬过门槛,吃力地抬起一条腿跨过门槛,跟着把另一条腿挪进去,身体也就越过门槛了。③刘先生觉得这孩子腆着个圆鼓鼓的肚子怪可怜的,问:“你是谁家的?”老三嘴快:“他是我二哥。”刘先生打量着刘杞荣,这孩子四肢健全,并无残疾,就问:“你想读书?”④刘杞荣用力地点下头。刘先生问:“人有短,切勿揭;人有私,切莫说。晓得咯是么子意思吗?”刘杞荣在门外听了先生授课,就点点头。刘先生道:“那你讲给大家听听。”刘杞荣脸红道:“人人都忌讳揭短,别个的短处,莫去揭,咯会伤了人家。对于他人的隐私,莫去宣扬。”刘先生笑:“嚯,你听懂了啊。你爹何解不让你读书?”刘杞荣不答。老三说话无遮拦,稚声道:“我爹讲他是讨债鬼。”周进元用手肘碰下老三:“莫乱讲。”他向刘先生解释:“我大姨说我二表哥有病。”

刘耀林从田里忙活回来,经过祠堂时拉刘先生上家里吃饭。刘先生走进刘家,见老大、老三、老四都坐在桌旁却不见老二,抿口酒,问:“何解冇看见老二?”刘耀林道:“他不上桌的。”刘先生问:“何解不让老二上桌?”刘耀林用筷子指着鱼:“呷鱼。”刘先生举着筷子道:“刘叔,让老二来祠堂读书吧。”刘耀林不悦:“他那鬼相样子读么子书啊。你呷菜。”刘先生可不是个好打发的青年,满脑子新思想,也就满肚子话:“人有病可以治。书要读的。古人云:‘不学无术,人之大忌。’”刘耀林扫一眼老大、老三、老四,感觉他们才是刘家的未来,不接茬道:“你呷饭。”刘先生知道自己的提议冲撞了族长,但自己是族长花钱聘来的先生,就坚持:“刘叔,你既然请我来教书,就让老二明天也来学堂吧,老二的学费我出。”肖合珍早就想跟丈夫商议这事,苦于找不到借口,此刻机会来了,马上说:“先生快莫咯么讲!咯点学费,屋里拿得出的。”刘耀林横一眼堂客,酒杯往桌上一蹴:“我还缺咯几个钱?我是看老二有得人相,才有要他读书。”刘先生的筷子都伸到鱼碗里了,又缩回说:“刘叔,我看老二不像你讲的那么差劲。你下午要他来学堂吧。”刘耀林不好再说什么了。

老二有书读了,他可以出门了,每天吃过早饭便搬把椅子,移步到学堂,他有一种来之不易的感觉,心里充满了孩子的好奇和欢喜,读书就刻苦。刘先生见他听讲的眼神很专注,一眨不眨地盯着自己,暗暗觉得自己关心他是对的,就给他鼓劲:“刘杞荣,我看你的身子骨也会好起来的。不过要锻炼,你太冇锻炼了。”刘杞荣狠劲道:“我一定锻炼。”刘先生摸摸他的头:“你是个好孩子,老师告诉你:人只有努力才有未来。你听懂了吗?”这话让内心荒芜和恐惧的刘杞荣热乎乎的,他立即答:“老师,我听懂了。”

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.刘耀林不想让自己的后辈们吃没有文化的亏,才决定要请先生、办学堂,这一想法得到了老七、老满等族人的支持和拥护。

B.刘耀林其实早就物色好了一位年轻的兼教国文和算术的教书先生,而且和教书先生已经就薪酬问题达成了协议。

C.刘杞荣羡慕飞鸟的自由,因为对自由的渴望,所以他要读书。他对先生讲的《弟子规》内容理解透彻,让先生有了帮助他的动力。

D.刘先生是个不省事的青年,思想观念新,又有口才,最终说服了刘耀林,同意老二去读书。刘先生还认为老二的病能好起来。

7.下列对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.句子①通过刘耀林的语言写出他为孩子聘请老师的迫切心情,也刻画出他的善良品质。

B.句子②写年轻的刘先生面对刘耀林的亲自迎接,非常害羞,着意突出刘先生没见过大世面。

C.句子③既写出了刘杞荣走路吃力的原因,又为下文借周进元之口写他有病的情节埋下伏笔。

D.句子④属于细节描写,给了刘杞荣一个用力点头的特写镜头,写出他对于读书的强烈渴求。

8.文本第五段中,面对刘先生的不断发问,刘耀林对老二及其上学的态度前后经历了怎样的变化过程?(4分)

9.文章结尾刘杞荣回答得很干脆:“老师,我听懂了。”而因为前文的诸多暗示,我们对刘杞荣如此回答并不感到奇怪。请分别指出这些暗示。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

章帝建初二年,夏四月,上欲封爵诸舅,马太后不听。会大旱,言事者以为不封外戚之故,有司请依旧典。太后诏曰:“凡言事者,皆欲媚朕以要福耳。昔王氏五侯同日俱封,黄雾四塞,不闻澍雨之应。夫外戚贵盛,鲜不倾覆。故先帝防慎舅氏,不令在枢机之位。吾不才,夙夜累息,常恐亏先后之法,有毛发之罪吾不释,言之不舍昼夜,而亲属犯之不止,治丧起坟,又不时觉,是吾言之不立而耳目之塞也。”固不许。帝省诏悲叹,复重请曰:“汉兴,舅氏之封侯,犹皇子之为王也。太后诚存谦虚,奈何令臣独不加恩三舅乎?且卫尉[注]年尊,两校尉有大病,如令不讳,使臣长抱刻骨之恨。宜及吉时,不可稽留。”太后报曰:“吾反复念之,思令两善,岂徒欲获谦让之名,而使帝受不外施之嫌哉!昔窦太后欲封王皇后之兄,丞相条侯言:‘高祖约,无军功不侯。’今马氏无功于国,岂得与阴、郭中兴之后等邪?常观富贵之家,禄位重叠,犹再实之木,其根必伤。且人所以愿封侯者,欲上奉祭祀,下求温饱耳。今祭祀则受太官之赐衣食则蒙御府余资斯岂不可足而必当得一县乎?吾计之孰矣,勿有疑也。夫至孝之行,安亲为上。今数遭变异,谷价数倍,忧惶昼夜,不安坐卧,而欲先营外家之封,违慈母之拳拳乎!吾素刚急,有胸中气,不可不顺也。子之未冠,由于父母,已冠成人,则行子之志。念帝,人君也;吾以未逾三年之故,自吾家族,故得专之。若阴阳调和,边境清静,然后行子之志;吾但当含饴弄孙,不能复关政矣。”上乃止。

(选自《资治通鉴·汉纪》,有删改)

[注]卫尉,即马廖。后面“两校尉”,即马防、马光。

10.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

今祭祀A则受太官B之赐C衣食D则蒙御府E余资F斯岂不可G足H而必当得一县乎?

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.建初,年号名,年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号。

B.凡,凡是,与“凡六百一十六言”(《琵琶行并序》)中的“凡”词义不同。

C.不讳,一指不避讳君主或尊长的名字,也指死的婉辞,文中是前一个意义。

D.侯,文中是名词作动词,与“非能水也”(《荀子·劝学》)中的“水”用法相同。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.马太后举外戚王氏家族五人同获封侯但未降祥瑞之例来反驳一些言官的不实言论,指出这些言官别有所图。

B.马太后谨遵先帝遗训,常常以此告诫自家亲属,但是仍然自觉说得不够周全,又耳目闭塞,导致他们还是多次违背制度。

C.窦太后要封王皇后之兄,被丞相条侯阻止,认为没有军功不能封侯。马太后也认为马氏无功于国,不能封爵。

D.马太后说自己性子刚急,受不得气,皇帝不应该违背母亲的心意,并强调凡事应由父母做主,皇帝只好答应了。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)会大旱,言事者以为不封外戚之故,有司请依旧典。(4分)

(2)且人所以愿封侯者,欲上奉祭祀,下求温饱耳。(4分)

14.汉章帝再次向马太后请求封爵外戚,强调了哪些理由?请简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首词,完成15~16题。

玉楼春 冯延巳

雪云乍变春云簇,渐觉年华堪纵目。北枝梅蕊犯寒开,南浦波纹如酒绿。

芳菲次第长相续,自是情多无处足。尊前百计见春归,莫为伤春眉黛蹙。

15.下列关于本词内容的理解与赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.首句用拟人的手法,借天空云层的变化写出节气的转换。

B.三、四句写梅枝还在严寒中绽放,水波却已被春风吹皱。

C.“自是”句写面对春日里五彩缤纷的美景,词人眼花缭乱。

D.最后两句强调春天回归来之不易,要有一颗感受春光的心。

16.这是一首惜春、伤春之作,不言伤,却处处含“伤”,写得深沉蕴藉。请结合词句具体分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《荀子·劝学》中,用借助舆马而致千里、借助舟楫渡江河的例子,引出“________,________”的观点。

(2)杜甫《登高》中“________”一句借用猿啸渲染出悲凉的氛围,“________”一句写出了客居他乡的悲苦生活。

(3)苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中,“________,________”两句展现了周瑜面对大军压境,却从容淡定、大破敌军的风采。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

文化建设是培根铸魂、凝神聚力的重要事业。繁荣发展文化事业和文化产业,对坚持和发展中国特色社会主义具有 ① 的作用,有助于更好满足人民文化需求、实现人民对美好生活的新期待。

我国文化建设 ② ,但也存在显而易见的问题。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用还未充分发挥;文化创新创造能力还不够强,优秀文化产品和服务还不够多;我国文化话语权与国际地位还不相匹配,要达成维护国家文化安全和提升中华文化影响力的目标还 ③ 。为了解决以上问题,我们必须坚定文化自信,推进文化自强,发挥文化赋能的作用,释放文化铸魂的潜力。紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命,以社会主义核心价值观为引领,以增强人民精神力量为目标,以满足人民文化需求为着力点,努力创作优秀文艺作品,提供优秀文化产品,大力繁荣发展文化事业和文化产业,为经济社会发展赋能,为实现中华民族伟大复兴的中国梦聚力。

一个国家、一个民族的兴盛,总是把文化兴盛为重要标志;提高国家文化软实力,关系中华民族伟大复兴中国梦、人类命运共同体的构建。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

19.文中画横线的句子使用了排比的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果。(4分)

20.文中画波浪线的句子有语病,请修改。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。(4分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

随着城市建设的加快,古城保护越来越受到人们的关注。古城光保护不利用不行,光利用不保护更不行。① ,是古城保护的难点。许多地方为了保护而保护:迁走古城原住居民,只给游客留下一座空城。人们来到古城游玩,不仅是为了观赏古城风貌、历史建筑, ② 。“人间烟火气,最抚凡人心”,没有了居民惯常生活痕迹的古城,就没有了文化浸润的生活,看不到居民灯光烟火的古城,便说不上拥有多少生命力。

要让古城富有生命力,除了保护,还需要活化利用古城的文化遗产。将文物的历史文化内涵延伸到公共文化服务中,将民间文艺活态融入人们生活中,从而焕发出古城的勃勃生机。同时,发展文旅带来的经济收益,也能够让居民实实在在地享受到保护古城的益处,从而 ③ 。由此,古城的保护和利用就形成了良性循环。

21.下列各句中的引号和文中画横线处引号作用相同的一项是(3分)

A.书画同源的造型观使大写意在“形似”的层面摆脱了具象刻画的束缚。

B.我们摩挲这本书时,或许思绪会接上“生而有涯,而知也无涯”的老庄思想。

C.“川藏第一隧”——二郎山隧道,将我们通行天堑二郎山的时间缩短了。

D.云就像是天气的“招牌”,天上挂什么云,就将出现什么样的天气。

22.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。(6分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“随便”这个词汇有很多种含义,有其优点又有其缺点。它可能是一种逃避责任,也可能是对他人劳动的不在乎和不肯定……“随便”通常还表现出人们很强的社交包容性和随和性,他们的大多数人对外界的态度是容忍、宽容和不严厉。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

山东省跨地市多校联考2023-2024学年高一上学期12月月考

语文参考答案

1.D【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。“充分挖掘传统冠礼文化的全部内容”扩大范围,原文是说“充分挖掘传统冠礼文化中的积极内容”。

2.C【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。对受冠者予以品德、志向等人生勉励的是主宾。

3.D【解析】本题考查理解分析论点论据关系的能力。材料二第一段解释了冠礼的概念,第二段论说了加冠的过程,第三段论证了冠礼的时代价值,采用的是“是什么、怎么样”的行文思路。

4.①这句话折射出我国历史上注重通过家庭治理来实现社会治理的理念。②为国为民做的贡献越大,父母享受的尊荣就越高,这才是至孝,家礼文化由一家一姓的道德教化扩展到了宽广的社会领域。(每点2分,意思对即可;如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分)

【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。可以结合材料一第六段内容筛选、提炼出答案。

5.①材料一侧重于论述积极吸纳借鉴传统家礼文化中的有益成分,涵育家风,加强社会治理,讲好中国故事。②材料二侧重于论述充分发挥礼仪礼节的教化作用,培养青少年的礼仪文明素养,涵养青少年的道德人格。(每点3分,意思对即可;如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分)

【解析】本题考查分析材料的侧重点的能力。根据两则材料,找出各自的关键信息,再组织好文字表述即可。

6.D【解析】本题考查分析小说相关内容的能力。“不省事的青年”表述错误,从原文看,“刘先生可不是个好打发的青年”,意思是说刘先生是一个不达目的不罢休的人,这和“不省事”不是同一概念。

7.B【解析】本题考查分析鉴赏相关句子的能力。“面对刘耀林的亲自迎接,非常害羞”分析有误,刘先生害羞是因为老七放鞭炮,以及他和老满等众族人嘻开大嘴拍手欢迎的大阵仗;另外“着意突出刘先生没见过大世面”也不准确。

8.①由老二不上桌可知刘耀林对老二不屑一顾。②由“他那鬼相样子读么子书啊”可知刘耀林对老二上学是坚决反对的。③听到刘先生要出老二的学费,刘耀林对老二及其不上学的原因极力辩解。④面对刘先生的执着,刘耀林无奈同意了老二上学。(每点1分,意思答对即可)【解析】本题考查分析小说中人物心理的能力。根据小说中相关人物的动作、语言等进行分析即可。

9.①刘杞荣虽然知道不被允许出门,但仍然倔强勇敢地出门去。②刘杞荣下定决心要读书,于是拼尽全力移步祠堂偷听先生讲课。③刘杞荣珍惜上学的机会,读书很刻苦,有信心锻炼好身体。(每点2分,意思答对即可)

【解析】本题考查分析小说情节的能力。分析前后文内容的联系,找出相关句子,然后组织好答案即可。

10.CFH【解析】本题考查文言断句的能力。(原文标点)今祭祀则受太官之赐,衣食则蒙御府余资,斯岂不可足,而必当得一县乎?

11.C【解析】本题考查理解古代文化常识及文言词语含义和用法的能力。文中是后一个意义。

12.D【解析】本题考查理解文言文内容的能力。“强调凡事应由父母做主”错误,根据原文“已冠成人,则行子之志 若阴阳调和,边境清静,然后行子之志”可知。

13.(1)正好遇上大旱,有谏言的官员认为是不封赏外戚的缘故,有关官员请求依照旧典进行封爵。(关键点“会”“以为”“依”每点1分,大意1分)

(2)况且别人之所以想要封侯,不过是希望向上能以丰足的供物祭祀祖先,向下能求得衣食的温饱罢了。(关键点“且”“上/下”和判断句式每点1分,大意1分)

【解析】本题考查翻译文言语句的能力。注意落实关键点,直译为主,意译为辅。

14.①东汉中兴封爵外戚的重要性;②不封爵外戚有失公允;③三位舅舅或年老或有病,担心不封爵没有机会。(每点1分,意思答对即可)

【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。解题时,先要找到问题的答题区间,进行分析探究,然后分条作答。

【参考译文】

章帝建初二年夏四月,皇帝想给诸位舅舅封爵,马太后不同意。正好遇上大旱,有谏言的官员认为是不封赏外戚的缘故,有关官员请求依照旧典进行封爵。马太后下诏说:“说这些话的官员,都想取悦我来得到好处而已。以往王氏家族一日之内有五人一起封侯,黄雾弥漫,并没有听说外戚进封就有及时雨的瑞应。外戚富贵过盛很少有不败落的。所以先帝对他的舅父慎重安排,不让他们在重要的权位上。我虽然不才,(但身处这个位置上,)日夜谨慎,常担心行事中有损先皇后的法度,即使是毛发一样细小的过错我都不会轻易放过,告诫不分昼夜,而亲属还是屡犯不止,修治违制的高坟,又不能及时察觉更正,这都是我说得不够周全而耳目又闭塞的缘故。”马太后坚持不许封爵。皇帝看到诏书悲哀叹息,再次请求:“汉兴,外戚封侯,就像皇子为王一样。太后心存谦虚,这样岂不是让儿臣单单不加恩于三个舅舅吗?而且卫尉年长,两校尉有大病,假使有什么三长两短,会使儿臣长抱刻骨之恨。还是选良辰吉时加封,不要延迟了。”马太后回复说:“我反复想过了,想要两全其美,难道只是想博取谦让的名声,而使皇帝承受不施恩外戚的嫌疑吗?以前窦太后要封王皇后的兄长,丞相条侯说:‘高祖有规定,没有军功不能封侯。’如今马氏于国无功,怎能和阴家、郭家等中兴时的皇后相比呢?我常看到那些富贵之家,禄位重叠,就像再次结果实的树木,他的根基必定损伤。况且别人之所以想要封侯,不过是希望向上能以丰足的供物祭祀祖先,向下能求得衣食的温饱罢了。如今皇后家的祭祀由太官供给,衣食则享受御府的剩余之物,这样还不知足,非要得到一县的封邑吗?我已经想得很周全了,不必疑虑。最孝顺的行为莫过于令父母亲安心。如今屡遭天灾,谷价涨了数倍,我日夜忧愁惶恐,坐卧不安,而皇帝却打算先为外戚赐封,有违慈母诚恳的心意!我素来性子刚急,胸中有气痛之症,不能不顺气。儿子未成年时,由父母做主,成人以后,万事要由自己做主。想皇帝身为人君(,自当令行禁止);我只是因为尚在三年的丧期之内,又事关我的家族,故此专断裁决。如果阴阳调和,边境清净,此后你就可以按照自己的意愿办事;我只管含糖逗弄小孙,不再干预政事。”皇帝也只好就此罢休。

15.A【解析】本题考查理解赏析诗词的内容、情感和表达技巧的能力。应是借代手法,“雪云”代指冬天,“春云”代指春天。

16.①一、二两句借节气转换,表达词人对春的极其渴盼,暗含在非春之日的苦闷:雪云终于变春云了,可以纵情远眺春之美景了。②中间四句,借景抒情,乐中见伤。词人对春日美景的赞赏中暗含对春日短暂的遗憾:北梅开、南浦绿、芳菲长续,可依然满足不了爱春之人对春的需求。③最后两句,直接抒情,在“莫为伤春”的劝慰中饱含词人对春的无尽珍惜之意。“莫为”则意味着“已伤”,之所以劝慰“莫为”,不过是无奈罢了。(每点2分,意思答对即可)

【解析】本题考查鉴赏诗词风格特色的能力。本题已明确本词的风格特色为“深沉蕴藉”,故联系关键词及内容(惜春、伤春)进行分析即可。

17.(1)君子生非异也善假于物也

(2)风急天高猿啸哀万里悲秋常作客

(3)谈笑间樯橹灰飞烟灭(每空1分,多字、错字、漏字均不得分)

【解析】本题考查默写常见的名篇名句的能力。本题内容分别出自《荀子·劝学》、杜甫《登高》、苏轼《念奴娇·赤壁怀古》,三篇都为《普通高中语文课程标准(2017年版)》推荐背诵篇目。

18.①举足轻重②成绩斐然③任重道远(每处1分)

【解析】本题考查正确使用成语的能力。根据上下文语境进行推断,依次填写。

19.结构一致,句式整齐,语言节奏铿锵,增强了表达的语势;(2分)强调了文化建设具体实施的关键点。(2分)

【解析】本题考查分析修辞手法表达效果的能力。

20.一个国家、一个民族的兴盛,总是以文化兴盛为重要标志(或:总是把文化兴盛作为重要标志);提高国家文化软实力,关系中华民族伟大复兴中国梦的实现、人类命运共同体的构建。(改对一处得2分)

【解析】本题考查辨析并修改语病的能力。

21.B【解析】本题考查分析标点符号用法的能力。A项,句中“形似”表达的是着重强调的内容,引号表示强调作用。B项,句中“生而有涯,而知也无涯”是表示引用的内容,和文中引号作用一致。C项,句中“川藏第一隧”是特指二郎山隧道,引号表示特定称谓。D项,句中“招牌”,原来的意思是指挂在商店门前写明商店名称或经营货物的牌子,句中的含义是指天上的各种各样的云朵,有经验的人看到它就会知道天气的情况,正所谓“看云识天气”,引号表示特殊意义。

22.①如何平衡保护和利用的关系②还希望了解当地的文化生活③激发他们保护古城的主动性(每处2分,意思答对即可,字数不符酌情扣分)

【解析】本题考查准确运用语言文字进行表达的能力。第①处根据前文“古城光保护不利用不行,光利用不保护更不行”和后文“是古城保护的难点”的信息可知,这里应填“如何平衡保护和利用的关系”之类的内容;第②处根据前文“不仅是为了观赏古城风貌、历史建筑”和后文“没有了居民惯常生活痕迹的古城,就没有了文化浸润的生活,看不到居民灯光烟火的古城,便说不上拥有多少生命力”的信息可知,这里应填“还希望了解当地的文化生活”之类的内容;第③处根据前文“发展文旅带来的经济收益,也能够让居民实实在在地享受到保护古城的益处”的信息可知,这里应填“激发他们保护古城的主动性”之类的内容。

23.【写作提示】本题考查写作能力。

这是一道对立式材料作文题。材料呈现总—分的关系,先指出“随便”存在优点和缺点,然后阐明其缺点和优点所在。缺点主要表现为逃避责任,当一个人说“随便”时,他实际上是在逃避责任或拒绝在决策权的问题上做出选择。这表明这个人没有主见,没有明确的目标和方向,他会把问题推给别人或者让事情变得模糊不清、模棱两可。“随便”还体现了说话者对他人劳动的不在乎,可能被解读为一种不尊重或漠不关心的态度。当我们说“随便”时,有时可能是在表达对某事的不在乎或厌烦,但这可能会让其他人感到被忽视。同时“随便”也表现为宽容的一面,“随便”是豁达、宽容的一种表现形式,是顺其自然,不过度、不强求、不忘形。对自己豁达,对他人宽容,宽容、豁达并不是对他人的恩赐和无原则的宽恕,而是一种理解,一种将心比心。

因此,在确定文章立意上,可选择批判“随便”所表现出的逃避责任、对他人劳动的不在乎等方面,可立意为“小处不可随便”“没有人能随便成功”等。也可选择褒扬其宽容、豁达的方面,可立意为“于随便处显格局”“得随便处且随便”等。也可从全面、辩证的角度来看“随便”,需要“随便”时,可选择“随便”;不能“随便”时,坚决不能“随便”。可立意为“随便严谨两相宜”等。

参考立意:①小处不可随便;②于随便处显格局;③得随便处且随便;④没有人能随便成功;⑤世上的事没有随便的;⑥随便严谨两相宜;等等。

语文

考生注意:

1.本试卷共150分,考试时间150分钟。

2.请将各题答案填写在答题卡上。

3.本试卷主要考试内容:部编版必修上册第一至六单元。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

家礼,是由通礼、冠礼、婚礼、丧礼、祭礼这“五礼”构成的完整的家庭家族礼仪系统。源远流长的中华家礼文化积淀着中国人民对于家庭文明和社会治理文明的历史智慧,而家国一体的社会结构也使得我们的先人们特别重视家礼建设。

家礼是家庭或家族内部的礼仪,它以礼义、礼仪、礼制、礼俗、礼教调整着家庭成员的伦理关系,维系着孝老敬长、敦亲睦族的家庭家族日常生活,培育了一代代中国人浓郁真挚的家国情怀和慎终追远的感恩意识,维护了传统社会家庭家族生活的稳定与发展。

家礼文化的功能和影响不仅仅限于家庭。因为“礼”的本质是一种“合于道德理性的规定”,是人的主体性和社会性辩证统一的理性自觉。法国历史学家布罗代尔在《文明史》中认为,儒家的礼仪文化“对家庭和社会态度做出了规定”,主要作用是“借此建立了一种旨在维持社会和国家之秩序、等级的伦理、生活规范”。在儒学的建构框架中,“修身,齐家,治国,平天下”是一个递进的逻辑体系。修身是齐家的前提,齐家是治国的根基,而治国有道,才能天下归心,四海宾服,所谓“一家之教化,即朝廷之教化也”。中华文明语境下的“家”与“国”总是呈现出“同心圆”式的关联图景,家庭礼仪文化始终是社会礼仪文化的价值之轴。从小家到大家,从家庭礼仪到社会礼制,家礼文化对全社会起着无所不在的渗透作用,从一定程度上巩固了儒学的“正统”地位,为古代中国的社会治理格局提供了基层制度保障,构成了中国社会数千年来爝火不息的“超稳定结构”,对乡土中国的发展和中华文明的延续起到了重要作用。

习近平总书记强调,要“提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓”“展现可信、可爱、可敬的中国形象”。我们要积极吸纳借鉴传统家礼文化中的有益成分,有效推动其创造性转化、创新性发展,进一步彰显中华文化魅力,赋予其新的时代内涵。

一是利用家礼文化涵育家风。家庭是人生的第一个课堂,父母是孩子的第一任老师。家礼在操作性上贴近生活,通过“自然法”“习惯法”的形式,将家庭道德观念在洒扫应对、人伦日用之中潜移默化地传递渗透给家庭成员,相较于“经礼”更能体现人的“主体精神”和“意识自觉”。因而家礼在承袭家族传统、沟通家庭情感、开展家庭教育、塑造家庭价值方面,具有无可替代的载体作用。

二是利用家礼文化加强社会治理。中国独特的家国文化传统,构成了中国家庭与中国社会独特的生成和作用逻辑。“天下之本在国,国之本在家。”中华民族历来注重通过家庭治理来实现社会治理,并形成了一套以家礼家规、宗法制度、乡俗民约为基础的治理体系。家礼文化对于社会治理的功能,已远远超出了一家一姓道德教化的范围,而是由近及远,推己及人,扩展到了更加宽广的社会领域。

三是利用家礼文化讲好中国故事。家礼文化作为涵养中国人家庭美德、培育中华文明的特色文化,不仅对中国人而言蕴含着丰富的道德价值、教育价值和治理价值,而且就世界范围而言也蕴含着丰富的传播价值和交流价值。那些反映中国家庭生活的作品之所以能够成为海外热议的文化现象,正是因为讲好了中国的家庭故事,引发了广泛的情感共鸣。

(摘编自葛大伟、陈延斌《传统家礼文化的地位、功能与传承价值》)

材料二:

冠礼是中华礼仪的滥觞,是我国古代的成年礼,标志着男子由少年迈入成年,在古代社会家礼文化和人生成长诸阶段中占有极为重要的地位。

根据礼书记载,先奏冠礼在宗庙进行,主持者一般为受冠者的父亲,即孟子说的:“丈夫之冠也,父命之。”(《孟子·滕文公下》)如果父亲已经去世,则由兄长主持。加冠前,主人要通过占卜的方式确定冠日,随后邀请参加冠礼的宾客,尤其是为子弟加冠的正宾。加冠当日,主人要准备好冠礼所用的冠服器物等。加冠前,受冠者由赞冠者为其梳头、挽髻、加笄,再把头发系好,以便加冠。冠礼的主体仪式为“三加”,即由正宾依次给受冠者加缁布冠、皮弁、爵弁,每次加冠都要配以相应的服饰。加冠时,主宾要向受冠者宣读祝词,内容是勉励其树立高尚的道德品质和远大的人生志向。加冠后,正宾为冠者取字。同时,子弟加冠后要拜见母亲和尊长,并接受他们的教诲。

南宋佚名《家山图书》所载《三加冠图》

冠礼是中华优秀传统家礼文化的重要内容,是中华家文化与礼文化融合的结晶。中共中央、国务院印发的《新时代公民道德建设实施纲要》强调,“充分发挥礼仪礼节的教化作用。礼仪礼节是道德素养的体现,也是道德实践的载体”。虽然时代发生了变迁,但无论是冠礼的礼义内容还是其礼仪教化方式,都有诸多值得我们深入挖掘、吸纳借鉴的地方。一方面,借鉴传统冠礼仪式和教化方式,为广大青少年提供角色认知,培育礼仪文明素养;另一方面,承故拓新,充分挖掘传统冠礼文化中的积极内容,使之成为涵养青少年道德人格的丰厚滋养。

(摘编自陈延斌、王伟《传统冠礼及其时代价值》)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.材料一认为中华家礼文化源远流长,是中国人民对于家庭文明和社会治理文明的智慧结晶,深受中华历代先民青睐。

B.材料一指出儒家从修身到平天下是一个逐层递进的体系,而作为社会礼仪文化之轴的家礼文化对全社会的作用无所不在。

C.材料一谈到家礼在塑造家庭价值等方面的载体作用是无可替代的,这和材料二中说冠礼的教化方式值得深入挖掘是一致的。

D.材料二提到我国目前已从国家层面重视礼仪礼节的教化作用,要充分挖掘传统冠礼文化的全部内容,使其成为青少年道德实践的载体。

2.根据材料内容,下列关于“冠礼”的说法不正确的一项是(3分)

A.冠礼是家庭家族礼仪系统中五礼之一,是中华礼仪的源头。成年礼是人成长过程中的一个重要环节。

B.先秦时期,冠礼的举行非常隆重,不仅有固定的地点,而且要由受冠者的父亲或兄长主持,还要选择吉日。

C.冠礼进行时,正宾先会依次给受冠者加甾布冠、皮弁、爵弁,再对受冠者予以品德、志向等人生勉励。

D.加冠前,赞冠者要为受冠者做好梳头、挽髻等准备工作;加冠后,受冠者要拜见母亲和尊长并接受其教诲。

3.下列对材料一和材料二论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.材料一先由家礼的组成谈起,然后论证其文化功能和影响,最后谈其时代价值。

B.材料二选取了传统家礼中的冠礼作为论证对象,论证其在当代的影响。

C.材料一引用布罗代尔的观点,旨在论证家礼文化的功能和影响已超出了家庭。

D.材料二采用“是什么、为什么、怎么样”的行文思路,层层递进,脉络清晰。

4.《礼记》曰:“孝有三,大孝尊亲,其次弗辱,其下能养。”意思是说:孝有三个层次,至高境界是以功显亲,光耀父母;其次是不让父母为自己蒙羞;最下等级是能够养活父母。这一观点体现了传统家礼文化怎样的特点?请结合材料一简要分析。(4分)

5.材料一和材料二对于各自的论述对象“传统家礼文化”“传统冠礼”都提及了时代价值,二者的侧重点有什么不同?请结合材料谈谈你的认识。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

国术(节选)何顿

学堂设在祠堂里,之前村里没学堂。刘耀林考虑到老大十岁、老三六岁了,就决定办个学堂,既为老大、老三,也为族里的其他孩子。村里,七八岁的孩子有二十多个,虽然种田不需要文化,可等他们长大了连自己的名字都不会写那不遭文化人欺负?刘耀林把办学堂的想法告诉老七和老满,老七赞同道:“你咯是做了件好事呢。”

老满欢喜道:“咯事,我举双手赞成。”刘耀林说:“我打算请一个既能教国文又能教算术的先生,要让我们刘姓孩子长大后能掐会算。一个孩子的学费一学期两块大洋,你们看要得不?”老七拿起水烟袋抽口烟:“你讲了算。”老满说:“有的人家里穷得都有得裤子穿,出不起学费怎么搞?”刘耀林捋捋胡子说:“祠堂的账簿上有储备金,先为他们垫付。①至于先生的报酬,不足的,我刘耀林补贴。”老七说:“你功德无量啊。先生找好了吗?”刘耀林心里有谱,镇街上有个青年在长沙读了中学,因战火不断,社会混乱,回到家里避祸。“先生十六七岁,在长沙读的新学堂,学问新。先生住在我姨妹夫开的日杂店对面,我找他讲了,给他十块大洋一月,他蛮乐意的。”老七说:“是不是太年轻了?”刘耀林答:“那些老秀才好是好却不懂算术。他能教算术。”

先生来了。他姓刘,一张脸白白净净,一双眼睛乌亮的,尚未脱掉学生气。先一天,刘耀林在祠堂里收拾出一间窗户朝南的房子,自己贡献出一床蚊帐挂在床上,还把家里的一张桌子抬来,便于先生批改学生作业用。刘耀林亲自到村口迎接,接过先生的藤条箱,领着年轻的先生向祠堂走来。老七在祠堂前点燃一挂两千响的鞭炮,待鞭炮噼里啪啦地炸完,老七和老满等族人都嘻开大嘴拍手欢迎。②先生满脸通红,不知所措。刘耀林说:“刘先生请。”刘先生就跟着众人步入祠堂,挺直腰杆四处打量。

那天,哥哥和弟弟去祠堂读书了。刘杞荣不甘寂寞地搬着椅子当拐杖,移步到堂屋。他晓得爹不许他出门,但他倔强、勇敢地把椅子搬出门,抬脚迈出门槛,朝前移一步椅子走一步路。他感觉风刮在脸上真好。他看见乌在树枝上飞来飞去,觉得鸟真自由。他第一次有一种对自由的渴望,下定决心道:“我要读书。”祠堂距他家只有几十米远,他拼尽全力地向祠堂移步。祠堂里正上课,他移步至祠堂外,也累了,就坐在椅子上听先生授课。年轻的刘先生正昂着头讲解《弟子规》,他念一句让孩子跟着读一句。刘杞荣耳朵好,听得真切,在门外跟着念道:“人有短,切勿揭;人有私,切莫说。”刘先生睃见门外有一张脸跟着念诵,停下来问:“门外的孩子是谁?”刘杞荣一惊,正不知如何是好。刘先生道:“你进来。”刘杞荣犹豫着。刘先生说:“进来吧孩子。”刘杞荣把椅子搬过门槛,吃力地抬起一条腿跨过门槛,跟着把另一条腿挪进去,身体也就越过门槛了。③刘先生觉得这孩子腆着个圆鼓鼓的肚子怪可怜的,问:“你是谁家的?”老三嘴快:“他是我二哥。”刘先生打量着刘杞荣,这孩子四肢健全,并无残疾,就问:“你想读书?”④刘杞荣用力地点下头。刘先生问:“人有短,切勿揭;人有私,切莫说。晓得咯是么子意思吗?”刘杞荣在门外听了先生授课,就点点头。刘先生道:“那你讲给大家听听。”刘杞荣脸红道:“人人都忌讳揭短,别个的短处,莫去揭,咯会伤了人家。对于他人的隐私,莫去宣扬。”刘先生笑:“嚯,你听懂了啊。你爹何解不让你读书?”刘杞荣不答。老三说话无遮拦,稚声道:“我爹讲他是讨债鬼。”周进元用手肘碰下老三:“莫乱讲。”他向刘先生解释:“我大姨说我二表哥有病。”

刘耀林从田里忙活回来,经过祠堂时拉刘先生上家里吃饭。刘先生走进刘家,见老大、老三、老四都坐在桌旁却不见老二,抿口酒,问:“何解冇看见老二?”刘耀林道:“他不上桌的。”刘先生问:“何解不让老二上桌?”刘耀林用筷子指着鱼:“呷鱼。”刘先生举着筷子道:“刘叔,让老二来祠堂读书吧。”刘耀林不悦:“他那鬼相样子读么子书啊。你呷菜。”刘先生可不是个好打发的青年,满脑子新思想,也就满肚子话:“人有病可以治。书要读的。古人云:‘不学无术,人之大忌。’”刘耀林扫一眼老大、老三、老四,感觉他们才是刘家的未来,不接茬道:“你呷饭。”刘先生知道自己的提议冲撞了族长,但自己是族长花钱聘来的先生,就坚持:“刘叔,你既然请我来教书,就让老二明天也来学堂吧,老二的学费我出。”肖合珍早就想跟丈夫商议这事,苦于找不到借口,此刻机会来了,马上说:“先生快莫咯么讲!咯点学费,屋里拿得出的。”刘耀林横一眼堂客,酒杯往桌上一蹴:“我还缺咯几个钱?我是看老二有得人相,才有要他读书。”刘先生的筷子都伸到鱼碗里了,又缩回说:“刘叔,我看老二不像你讲的那么差劲。你下午要他来学堂吧。”刘耀林不好再说什么了。

老二有书读了,他可以出门了,每天吃过早饭便搬把椅子,移步到学堂,他有一种来之不易的感觉,心里充满了孩子的好奇和欢喜,读书就刻苦。刘先生见他听讲的眼神很专注,一眨不眨地盯着自己,暗暗觉得自己关心他是对的,就给他鼓劲:“刘杞荣,我看你的身子骨也会好起来的。不过要锻炼,你太冇锻炼了。”刘杞荣狠劲道:“我一定锻炼。”刘先生摸摸他的头:“你是个好孩子,老师告诉你:人只有努力才有未来。你听懂了吗?”这话让内心荒芜和恐惧的刘杞荣热乎乎的,他立即答:“老师,我听懂了。”

(有删改)

6.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.刘耀林不想让自己的后辈们吃没有文化的亏,才决定要请先生、办学堂,这一想法得到了老七、老满等族人的支持和拥护。

B.刘耀林其实早就物色好了一位年轻的兼教国文和算术的教书先生,而且和教书先生已经就薪酬问题达成了协议。

C.刘杞荣羡慕飞鸟的自由,因为对自由的渴望,所以他要读书。他对先生讲的《弟子规》内容理解透彻,让先生有了帮助他的动力。

D.刘先生是个不省事的青年,思想观念新,又有口才,最终说服了刘耀林,同意老二去读书。刘先生还认为老二的病能好起来。

7.下列对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是( )(3分)

A.句子①通过刘耀林的语言写出他为孩子聘请老师的迫切心情,也刻画出他的善良品质。

B.句子②写年轻的刘先生面对刘耀林的亲自迎接,非常害羞,着意突出刘先生没见过大世面。

C.句子③既写出了刘杞荣走路吃力的原因,又为下文借周进元之口写他有病的情节埋下伏笔。

D.句子④属于细节描写,给了刘杞荣一个用力点头的特写镜头,写出他对于读书的强烈渴求。

8.文本第五段中,面对刘先生的不断发问,刘耀林对老二及其上学的态度前后经历了怎样的变化过程?(4分)

9.文章结尾刘杞荣回答得很干脆:“老师,我听懂了。”而因为前文的诸多暗示,我们对刘杞荣如此回答并不感到奇怪。请分别指出这些暗示。(6分)

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

章帝建初二年,夏四月,上欲封爵诸舅,马太后不听。会大旱,言事者以为不封外戚之故,有司请依旧典。太后诏曰:“凡言事者,皆欲媚朕以要福耳。昔王氏五侯同日俱封,黄雾四塞,不闻澍雨之应。夫外戚贵盛,鲜不倾覆。故先帝防慎舅氏,不令在枢机之位。吾不才,夙夜累息,常恐亏先后之法,有毛发之罪吾不释,言之不舍昼夜,而亲属犯之不止,治丧起坟,又不时觉,是吾言之不立而耳目之塞也。”固不许。帝省诏悲叹,复重请曰:“汉兴,舅氏之封侯,犹皇子之为王也。太后诚存谦虚,奈何令臣独不加恩三舅乎?且卫尉[注]年尊,两校尉有大病,如令不讳,使臣长抱刻骨之恨。宜及吉时,不可稽留。”太后报曰:“吾反复念之,思令两善,岂徒欲获谦让之名,而使帝受不外施之嫌哉!昔窦太后欲封王皇后之兄,丞相条侯言:‘高祖约,无军功不侯。’今马氏无功于国,岂得与阴、郭中兴之后等邪?常观富贵之家,禄位重叠,犹再实之木,其根必伤。且人所以愿封侯者,欲上奉祭祀,下求温饱耳。今祭祀则受太官之赐衣食则蒙御府余资斯岂不可足而必当得一县乎?吾计之孰矣,勿有疑也。夫至孝之行,安亲为上。今数遭变异,谷价数倍,忧惶昼夜,不安坐卧,而欲先营外家之封,违慈母之拳拳乎!吾素刚急,有胸中气,不可不顺也。子之未冠,由于父母,已冠成人,则行子之志。念帝,人君也;吾以未逾三年之故,自吾家族,故得专之。若阴阳调和,边境清静,然后行子之志;吾但当含饴弄孙,不能复关政矣。”上乃止。

(选自《资治通鉴·汉纪》,有删改)

[注]卫尉,即马廖。后面“两校尉”,即马防、马光。

10.文中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

今祭祀A则受太官B之赐C衣食D则蒙御府E余资F斯岂不可G足H而必当得一县乎?

11.下列对文中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.建初,年号名,年号是中国封建王朝用来纪年的一种名号。

B.凡,凡是,与“凡六百一十六言”(《琵琶行并序》)中的“凡”词义不同。

C.不讳,一指不避讳君主或尊长的名字,也指死的婉辞,文中是前一个意义。

D.侯,文中是名词作动词,与“非能水也”(《荀子·劝学》)中的“水”用法相同。

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.马太后举外戚王氏家族五人同获封侯但未降祥瑞之例来反驳一些言官的不实言论,指出这些言官别有所图。

B.马太后谨遵先帝遗训,常常以此告诫自家亲属,但是仍然自觉说得不够周全,又耳目闭塞,导致他们还是多次违背制度。

C.窦太后要封王皇后之兄,被丞相条侯阻止,认为没有军功不能封侯。马太后也认为马氏无功于国,不能封爵。

D.马太后说自己性子刚急,受不得气,皇帝不应该违背母亲的心意,并强调凡事应由父母做主,皇帝只好答应了。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)会大旱,言事者以为不封外戚之故,有司请依旧典。(4分)

(2)且人所以愿封侯者,欲上奉祭祀,下求温饱耳。(4分)

14.汉章帝再次向马太后请求封爵外戚,强调了哪些理由?请简要概括。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首词,完成15~16题。

玉楼春 冯延巳

雪云乍变春云簇,渐觉年华堪纵目。北枝梅蕊犯寒开,南浦波纹如酒绿。

芳菲次第长相续,自是情多无处足。尊前百计见春归,莫为伤春眉黛蹙。

15.下列关于本词内容的理解与赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.首句用拟人的手法,借天空云层的变化写出节气的转换。

B.三、四句写梅枝还在严寒中绽放,水波却已被春风吹皱。

C.“自是”句写面对春日里五彩缤纷的美景,词人眼花缭乱。

D.最后两句强调春天回归来之不易,要有一颗感受春光的心。

16.这是一首惜春、伤春之作,不言伤,却处处含“伤”,写得深沉蕴藉。请结合词句具体分析。(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)《荀子·劝学》中,用借助舆马而致千里、借助舟楫渡江河的例子,引出“________,________”的观点。

(2)杜甫《登高》中“________”一句借用猿啸渲染出悲凉的氛围,“________”一句写出了客居他乡的悲苦生活。

(3)苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中,“________,________”两句展现了周瑜面对大军压境,却从容淡定、大破敌军的风采。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用Ⅰ(本题共3小题,11分)

阅读下面的文字,完成18~20题。

文化建设是培根铸魂、凝神聚力的重要事业。繁荣发展文化事业和文化产业,对坚持和发展中国特色社会主义具有 ① 的作用,有助于更好满足人民文化需求、实现人民对美好生活的新期待。

我国文化建设 ② ,但也存在显而易见的问题。在全面建设社会主义现代化国家的新征程上,文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用还未充分发挥;文化创新创造能力还不够强,优秀文化产品和服务还不够多;我国文化话语权与国际地位还不相匹配,要达成维护国家文化安全和提升中华文化影响力的目标还 ③ 。为了解决以上问题,我们必须坚定文化自信,推进文化自强,发挥文化赋能的作用,释放文化铸魂的潜力。紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命,以社会主义核心价值观为引领,以增强人民精神力量为目标,以满足人民文化需求为着力点,努力创作优秀文艺作品,提供优秀文化产品,大力繁荣发展文化事业和文化产业,为经济社会发展赋能,为实现中华民族伟大复兴的中国梦聚力。

一个国家、一个民族的兴盛,总是把文化兴盛为重要标志;提高国家文化软实力,关系中华民族伟大复兴中国梦、人类命运共同体的构建。

18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

19.文中画横线的句子使用了排比的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果。(4分)

20.文中画波浪线的句子有语病,请修改。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。(4分)

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共2小题,9分)

阅读下面的文字,完成21~22题。

随着城市建设的加快,古城保护越来越受到人们的关注。古城光保护不利用不行,光利用不保护更不行。① ,是古城保护的难点。许多地方为了保护而保护:迁走古城原住居民,只给游客留下一座空城。人们来到古城游玩,不仅是为了观赏古城风貌、历史建筑, ② 。“人间烟火气,最抚凡人心”,没有了居民惯常生活痕迹的古城,就没有了文化浸润的生活,看不到居民灯光烟火的古城,便说不上拥有多少生命力。

要让古城富有生命力,除了保护,还需要活化利用古城的文化遗产。将文物的历史文化内涵延伸到公共文化服务中,将民间文艺活态融入人们生活中,从而焕发出古城的勃勃生机。同时,发展文旅带来的经济收益,也能够让居民实实在在地享受到保护古城的益处,从而 ③ 。由此,古城的保护和利用就形成了良性循环。

21.下列各句中的引号和文中画横线处引号作用相同的一项是(3分)

A.书画同源的造型观使大写意在“形似”的层面摆脱了具象刻画的束缚。

B.我们摩挲这本书时,或许思绪会接上“生而有涯,而知也无涯”的老庄思想。

C.“川藏第一隧”——二郎山隧道,将我们通行天堑二郎山的时间缩短了。

D.云就像是天气的“招牌”,天上挂什么云,就将出现什么样的天气。

22.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。(6分)

四、写作(60分)

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

“随便”这个词汇有很多种含义,有其优点又有其缺点。它可能是一种逃避责任,也可能是对他人劳动的不在乎和不肯定……“随便”通常还表现出人们很强的社交包容性和随和性,他们的大多数人对外界的态度是容忍、宽容和不严厉。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

山东省跨地市多校联考2023-2024学年高一上学期12月月考

语文参考答案

1.D【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。“充分挖掘传统冠礼文化的全部内容”扩大范围,原文是说“充分挖掘传统冠礼文化中的积极内容”。

2.C【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。对受冠者予以品德、志向等人生勉励的是主宾。

3.D【解析】本题考查理解分析论点论据关系的能力。材料二第一段解释了冠礼的概念,第二段论说了加冠的过程,第三段论证了冠礼的时代价值,采用的是“是什么、怎么样”的行文思路。

4.①这句话折射出我国历史上注重通过家庭治理来实现社会治理的理念。②为国为民做的贡献越大,父母享受的尊荣就越高,这才是至孝,家礼文化由一家一姓的道德教化扩展到了宽广的社会领域。(每点2分,意思对即可;如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分)

【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。可以结合材料一第六段内容筛选、提炼出答案。

5.①材料一侧重于论述积极吸纳借鉴传统家礼文化中的有益成分,涵育家风,加强社会治理,讲好中国故事。②材料二侧重于论述充分发挥礼仪礼节的教化作用,培养青少年的礼仪文明素养,涵养青少年的道德人格。(每点3分,意思对即可;如有其他答案,只要言之成理,可酌情给分)

【解析】本题考查分析材料的侧重点的能力。根据两则材料,找出各自的关键信息,再组织好文字表述即可。

6.D【解析】本题考查分析小说相关内容的能力。“不省事的青年”表述错误,从原文看,“刘先生可不是个好打发的青年”,意思是说刘先生是一个不达目的不罢休的人,这和“不省事”不是同一概念。

7.B【解析】本题考查分析鉴赏相关句子的能力。“面对刘耀林的亲自迎接,非常害羞”分析有误,刘先生害羞是因为老七放鞭炮,以及他和老满等众族人嘻开大嘴拍手欢迎的大阵仗;另外“着意突出刘先生没见过大世面”也不准确。

8.①由老二不上桌可知刘耀林对老二不屑一顾。②由“他那鬼相样子读么子书啊”可知刘耀林对老二上学是坚决反对的。③听到刘先生要出老二的学费,刘耀林对老二及其不上学的原因极力辩解。④面对刘先生的执着,刘耀林无奈同意了老二上学。(每点1分,意思答对即可)【解析】本题考查分析小说中人物心理的能力。根据小说中相关人物的动作、语言等进行分析即可。

9.①刘杞荣虽然知道不被允许出门,但仍然倔强勇敢地出门去。②刘杞荣下定决心要读书,于是拼尽全力移步祠堂偷听先生讲课。③刘杞荣珍惜上学的机会,读书很刻苦,有信心锻炼好身体。(每点2分,意思答对即可)

【解析】本题考查分析小说情节的能力。分析前后文内容的联系,找出相关句子,然后组织好答案即可。

10.CFH【解析】本题考查文言断句的能力。(原文标点)今祭祀则受太官之赐,衣食则蒙御府余资,斯岂不可足,而必当得一县乎?

11.C【解析】本题考查理解古代文化常识及文言词语含义和用法的能力。文中是后一个意义。

12.D【解析】本题考查理解文言文内容的能力。“强调凡事应由父母做主”错误,根据原文“已冠成人,则行子之志 若阴阳调和,边境清静,然后行子之志”可知。

13.(1)正好遇上大旱,有谏言的官员认为是不封赏外戚的缘故,有关官员请求依照旧典进行封爵。(关键点“会”“以为”“依”每点1分,大意1分)

(2)况且别人之所以想要封侯,不过是希望向上能以丰足的供物祭祀祖先,向下能求得衣食的温饱罢了。(关键点“且”“上/下”和判断句式每点1分,大意1分)

【解析】本题考查翻译文言语句的能力。注意落实关键点,直译为主,意译为辅。

14.①东汉中兴封爵外戚的重要性;②不封爵外戚有失公允;③三位舅舅或年老或有病,担心不封爵没有机会。(每点1分,意思答对即可)

【解析】本题考查筛选并整合文中信息的能力。解题时,先要找到问题的答题区间,进行分析探究,然后分条作答。

【参考译文】

章帝建初二年夏四月,皇帝想给诸位舅舅封爵,马太后不同意。正好遇上大旱,有谏言的官员认为是不封赏外戚的缘故,有关官员请求依照旧典进行封爵。马太后下诏说:“说这些话的官员,都想取悦我来得到好处而已。以往王氏家族一日之内有五人一起封侯,黄雾弥漫,并没有听说外戚进封就有及时雨的瑞应。外戚富贵过盛很少有不败落的。所以先帝对他的舅父慎重安排,不让他们在重要的权位上。我虽然不才,(但身处这个位置上,)日夜谨慎,常担心行事中有损先皇后的法度,即使是毛发一样细小的过错我都不会轻易放过,告诫不分昼夜,而亲属还是屡犯不止,修治违制的高坟,又不能及时察觉更正,这都是我说得不够周全而耳目又闭塞的缘故。”马太后坚持不许封爵。皇帝看到诏书悲哀叹息,再次请求:“汉兴,外戚封侯,就像皇子为王一样。太后心存谦虚,这样岂不是让儿臣单单不加恩于三个舅舅吗?而且卫尉年长,两校尉有大病,假使有什么三长两短,会使儿臣长抱刻骨之恨。还是选良辰吉时加封,不要延迟了。”马太后回复说:“我反复想过了,想要两全其美,难道只是想博取谦让的名声,而使皇帝承受不施恩外戚的嫌疑吗?以前窦太后要封王皇后的兄长,丞相条侯说:‘高祖有规定,没有军功不能封侯。’如今马氏于国无功,怎能和阴家、郭家等中兴时的皇后相比呢?我常看到那些富贵之家,禄位重叠,就像再次结果实的树木,他的根基必定损伤。况且别人之所以想要封侯,不过是希望向上能以丰足的供物祭祀祖先,向下能求得衣食的温饱罢了。如今皇后家的祭祀由太官供给,衣食则享受御府的剩余之物,这样还不知足,非要得到一县的封邑吗?我已经想得很周全了,不必疑虑。最孝顺的行为莫过于令父母亲安心。如今屡遭天灾,谷价涨了数倍,我日夜忧愁惶恐,坐卧不安,而皇帝却打算先为外戚赐封,有违慈母诚恳的心意!我素来性子刚急,胸中有气痛之症,不能不顺气。儿子未成年时,由父母做主,成人以后,万事要由自己做主。想皇帝身为人君(,自当令行禁止);我只是因为尚在三年的丧期之内,又事关我的家族,故此专断裁决。如果阴阳调和,边境清净,此后你就可以按照自己的意愿办事;我只管含糖逗弄小孙,不再干预政事。”皇帝也只好就此罢休。

15.A【解析】本题考查理解赏析诗词的内容、情感和表达技巧的能力。应是借代手法,“雪云”代指冬天,“春云”代指春天。

16.①一、二两句借节气转换,表达词人对春的极其渴盼,暗含在非春之日的苦闷:雪云终于变春云了,可以纵情远眺春之美景了。②中间四句,借景抒情,乐中见伤。词人对春日美景的赞赏中暗含对春日短暂的遗憾:北梅开、南浦绿、芳菲长续,可依然满足不了爱春之人对春的需求。③最后两句,直接抒情,在“莫为伤春”的劝慰中饱含词人对春的无尽珍惜之意。“莫为”则意味着“已伤”,之所以劝慰“莫为”,不过是无奈罢了。(每点2分,意思答对即可)

【解析】本题考查鉴赏诗词风格特色的能力。本题已明确本词的风格特色为“深沉蕴藉”,故联系关键词及内容(惜春、伤春)进行分析即可。

17.(1)君子生非异也善假于物也

(2)风急天高猿啸哀万里悲秋常作客

(3)谈笑间樯橹灰飞烟灭(每空1分,多字、错字、漏字均不得分)

【解析】本题考查默写常见的名篇名句的能力。本题内容分别出自《荀子·劝学》、杜甫《登高》、苏轼《念奴娇·赤壁怀古》,三篇都为《普通高中语文课程标准(2017年版)》推荐背诵篇目。

18.①举足轻重②成绩斐然③任重道远(每处1分)

【解析】本题考查正确使用成语的能力。根据上下文语境进行推断,依次填写。

19.结构一致,句式整齐,语言节奏铿锵,增强了表达的语势;(2分)强调了文化建设具体实施的关键点。(2分)

【解析】本题考查分析修辞手法表达效果的能力。

20.一个国家、一个民族的兴盛,总是以文化兴盛为重要标志(或:总是把文化兴盛作为重要标志);提高国家文化软实力,关系中华民族伟大复兴中国梦的实现、人类命运共同体的构建。(改对一处得2分)

【解析】本题考查辨析并修改语病的能力。

21.B【解析】本题考查分析标点符号用法的能力。A项,句中“形似”表达的是着重强调的内容,引号表示强调作用。B项,句中“生而有涯,而知也无涯”是表示引用的内容,和文中引号作用一致。C项,句中“川藏第一隧”是特指二郎山隧道,引号表示特定称谓。D项,句中“招牌”,原来的意思是指挂在商店门前写明商店名称或经营货物的牌子,句中的含义是指天上的各种各样的云朵,有经验的人看到它就会知道天气的情况,正所谓“看云识天气”,引号表示特殊意义。

22.①如何平衡保护和利用的关系②还希望了解当地的文化生活③激发他们保护古城的主动性(每处2分,意思答对即可,字数不符酌情扣分)

【解析】本题考查准确运用语言文字进行表达的能力。第①处根据前文“古城光保护不利用不行,光利用不保护更不行”和后文“是古城保护的难点”的信息可知,这里应填“如何平衡保护和利用的关系”之类的内容;第②处根据前文“不仅是为了观赏古城风貌、历史建筑”和后文“没有了居民惯常生活痕迹的古城,就没有了文化浸润的生活,看不到居民灯光烟火的古城,便说不上拥有多少生命力”的信息可知,这里应填“还希望了解当地的文化生活”之类的内容;第③处根据前文“发展文旅带来的经济收益,也能够让居民实实在在地享受到保护古城的益处”的信息可知,这里应填“激发他们保护古城的主动性”之类的内容。

23.【写作提示】本题考查写作能力。

这是一道对立式材料作文题。材料呈现总—分的关系,先指出“随便”存在优点和缺点,然后阐明其缺点和优点所在。缺点主要表现为逃避责任,当一个人说“随便”时,他实际上是在逃避责任或拒绝在决策权的问题上做出选择。这表明这个人没有主见,没有明确的目标和方向,他会把问题推给别人或者让事情变得模糊不清、模棱两可。“随便”还体现了说话者对他人劳动的不在乎,可能被解读为一种不尊重或漠不关心的态度。当我们说“随便”时,有时可能是在表达对某事的不在乎或厌烦,但这可能会让其他人感到被忽视。同时“随便”也表现为宽容的一面,“随便”是豁达、宽容的一种表现形式,是顺其自然,不过度、不强求、不忘形。对自己豁达,对他人宽容,宽容、豁达并不是对他人的恩赐和无原则的宽恕,而是一种理解,一种将心比心。

因此,在确定文章立意上,可选择批判“随便”所表现出的逃避责任、对他人劳动的不在乎等方面,可立意为“小处不可随便”“没有人能随便成功”等。也可选择褒扬其宽容、豁达的方面,可立意为“于随便处显格局”“得随便处且随便”等。也可从全面、辩证的角度来看“随便”,需要“随便”时,可选择“随便”;不能“随便”时,坚决不能“随便”。可立意为“随便严谨两相宜”等。

参考立意:①小处不可随便;②于随便处显格局;③得随便处且随便;④没有人能随便成功;⑤世上的事没有随便的;⑥随便严谨两相宜;等等。

同课章节目录