故都的秋精选题库

图片预览

文档简介

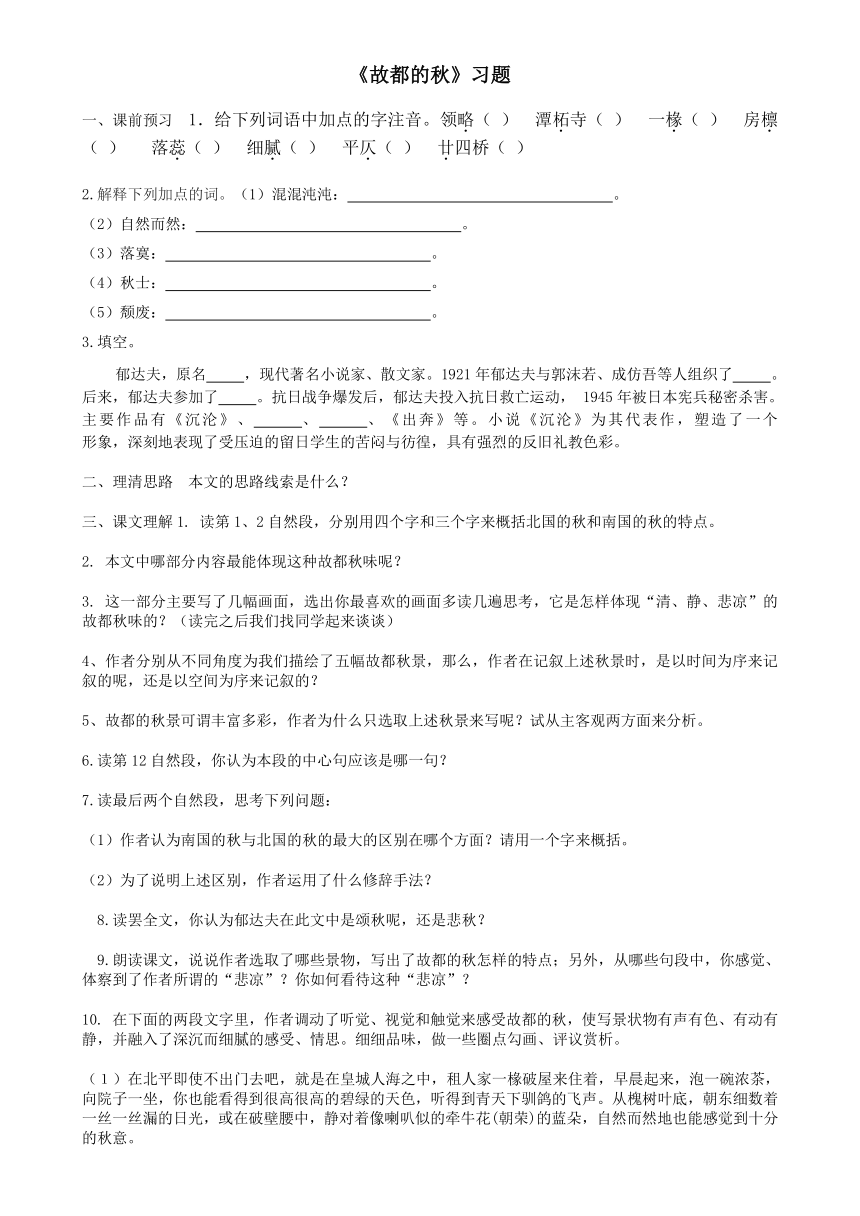

《故都的秋》习题

一、课前预习 1.给下列词语中加点的字 ( http: / / www.21cnjy.com )注音。领略( ) 潭柘寺( ) 一椽( ) 房檩( ) 落蕊( ) 细腻( ) 平仄( ) 廿四桥( )

2.解释下列加点的词。(1)混混沌沌: 。

(2)自然而然: 。

(3)落寞: 。

(4)秋士: 。

(5)颓废: 。

3.填空。

郁达夫,原名 ,现代著名小说家、散 ( http: / / www.21cnjy.com )文家。1921年郁达夫与郭沫若、成仿吾等人组织了 。后来,郁达夫参加了 。抗日战争爆发后,郁达夫投入抗日救亡运动, 1945年被日本宪兵秘密杀害。主要作品有《沉沦》、 、 、《出奔》等。小说《沉沦》为其代表作,塑造了一个 形象,深刻地表现了受压迫的留日学生的苦闷与彷徨,具有强烈的反旧礼教色彩。

二、理清思路 本文的思路线索是什么?

三、课文理解1. 读第1、2自然段,分别用四个字和三个字来概括北国的秋和南国的秋的特点。

※【本资料来源:全品高考网、全品中考网;全 ( http: / / www.21cnjy.com )品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※2. 本文中哪部分内容最能体现这种故都秋味呢?

※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※

3. 这一部分主要写了几幅画面,选出你最喜欢的画面多读几遍思考,它是怎样体现“清、静、悲凉”的故都秋味的?(读完之后我们找同学起来谈谈)

4、作者分别从不同角度为我们描绘了五幅故都秋景,那么,作者在记叙上述秋景时,是以时间为序来记叙的呢,还是以空间为序来记叙的?

5、故都的秋景可谓丰富多彩,作者为什么只选取上述秋景来写呢?试从主客观两方面来分析。

6.读第12自然段,你认为本段的中心句应该是哪一句?

7.读最后两个自然段,思考下列问题:

(1)作者认为南国的秋与北国的秋的最大的区别在哪个方面?请用一个字来概括。

(2)为了说明上述区别,作者运用了什么修辞手法?

8.读罢全文,你认为郁达夫在此文中是颂秋呢,还是悲秋?

9.朗读课文,说说作者选 ( http: / / www.21cnjy.com )取了哪些景物,写出了故都的秋怎样的特点;另外,从哪些句段中,你感觉、体察到了作者所谓的“悲凉”?你如何看待这种“悲凉”?

10. 在下面的两段文字里,作者调动了 ( http: / / www.21cnjy.com )听觉、视觉和触觉来感受故都的秋,使写景状物有声有色、有动有静,并融入了深沉而细腻的感受、情思。细细品味,做一些圈点勾画、评议赏析。

※【本资料来源:全品高考网、全品中 ( http: / / www.21cnjy.com )考网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※(1)在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。

※【本资料来源:全品高考网、全品中 ( http: / / www.21cnjy.com )考网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※ (2)像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极细微极柔软的触觉。

答案

一、 1. lüè zhè chuan lǐn ruǐ nì zè niàn

2. (1) 形容糊里糊涂、无知无识的样子( ( http: / / www.21cnjy.com )2) 不经外力作用而如此(3) 冷落,寂寞(4) 古时指到了暮年仍不得志的知识分子(5) 意志消沉,精神萎靡

3.郁文 创造社 中国左翼作家联盟 《她是一个弱女子》 《春风沉醉的晚上》 性格忧郁和心理变态的青年

二.思秋——绘秋——议秋——恋秋,这就是全文的总体思路。

三.课文理解

1. 读第1、2自然段,分别用四个字和三个字来概括北国的秋和南国的秋的特点。

答:北国的秋——清、静、悲凉 南国的秋——慢、润、淡

2. 本文中哪部分内容最能体现这种故都秋味呢?绘秋

3. 这一部分主要写了几幅画面,选出你最喜欢的画面多读几遍思考,它是怎样体现“清、静、悲凉”的故都秋味的?(读完之后我们找同学起来谈谈)

明确:五幅画面 秋院——秋槐——秋蝉——秋雨——秋枣

4、作者分别从不同角度为我们描绘了五幅故都秋景,那么,作者在记叙上述秋景时,是以时间为序来记叙的呢,还是以空间为序来记叙的?

答:既不是以时间为序,也不 ( http: / / www.21cnjy.com )是以空间为序,应该说,是无序的,这正是散文形散特点的体现。作者所写的这些秋景在文中的位置并不是必然的,但是我们读起来却觉得很自然,并不觉得有什么不妥。这是因为这些景物都具有了“清、静、悲凉”这么一个共同点,作者正是以“清、静、悲凉”这个景物的共同点把这些景物组织在一起的,这就是文章不散的“神”。

5、故都的秋景可谓丰富多彩,作者为什么只选取上述秋景来写呢?试从主客观两方面来分析。

答:的确,作者所写的秋景 ( http: / / www.21cnjy.com )的“清、静、悲凉”的,他所写的秋色是冷色,秋形是使人觉得有点儿落寞的,秋声是衰弱的残声,秋味是都市闲人雨后话秋凉的情韵,秋实也是淡绿或微黄,而不是红熟了的时候。之所以这样,有以下几个方面的原因:从客观方面来讲,这是景物本身固有的特征,是北京秋天的自然色彩。从主观方面来讲,也有三个因素:第一,跟旧中国时代环境的黑暗有关,这导致他思想苦闷,逃避现实;第二,也跟作家个人气质的抑郁善感有关。郁达夫早年(三岁)丧父,在日本十年的异生活使他饱受屈辱和歧视;第三,还跟作家的文艺观和审美追求有关。在杭州期间,郁达夫提倡“静”的文学,写的也多是“静如止水似的遁世文学”。因此,上述主客观两方面的因素,就决定了作家会选什么样的景来抒什么样的情。

⑵分析时可与导语中的《前门情思大碗茶》 ( http: / / www.21cnjy.com )作比较,体现课堂线索。北京的名胜古迹有很多,但词作者只选取前门、蛐蛐、冰糖葫芦、窝头咸菜、杏仁豆腐、大碗茶来写,勾勒了一幅具有浓郁乡土气息的故都风情画,很好地表达了海外游子的故都情思。

6.读第12自然段,你认为本段的中心句应该是哪一句?

答:应该是:足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。

此题旨在训练学生的阅读理解能力,如学生意见出现分歧,可提出几句让学生进行辨析。如:

A、各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里,也总以关于秋的部分,写得最出色而最有味。

B、秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?

C、可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

A是作者提出观点的依据;B是观点提出后对观点的阐释;C是本段中扣题的句子。

7.读最后两个自然段,思考下列问题:

(1)作者认为南国的秋与北国的秋的最大的区别在哪个方面?请用一个字来概括。

答:味。(板书)

(2)为了说明上述区别,作者运用了什么修辞手法?

答:比喻。作者用了四组对比来形象地比喻南北秋之味的不同。

本体——南国的秋与北国的秋

比喻

喻体——黄酒与白干

稀饭与馍馍

鲈鱼与大蟹

黄犬与骆驼

8.读罢全文,你认为郁达夫在此文中是颂秋呢,还是悲秋?

答:颂秋。但是,全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说,是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。(板书)

此题可引发学生进行争论,教师总结时可套用“含泪的微笑”,总结出“悲凉的颂歌”这个课时主题。

9.作者选取了故都之秋的富有特征的景物 ( http: / / www.21cnjy.com ),如秋晨民居小院所见的“很高的碧绿的天色”,青天下的“驯鸽”,槐树叶底“漏下来的日光”,破壁腰中的“牵牛花”,“几根疏疏落落的尖细且长的秋草”,早晨铺得满地的槐树“落蕊”,被称作“北国的特产”的衰弱的“秋蝉”,又奇又有味的“北方的秋雨”以及雨后话秋凉的“都市闲人”,北国的“枣子树”和其他鲜果,等等。写出了故都之秋的“清”“静”“悲凉”的特点,“清”与“静”相近,都以描述景物的客观特点为主,而“悲凉”则以描述作者对故都之秋的主观

体现作者“悲凉”情怀的句段大致有:

“……看起来既觉得细腻,又觉得清闲 ( http: / / www.21cnjy.com ),潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。”──隐隐地透出悲凉的感觉和心境。

“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产……”──作者听到的仿佛是悲凉之声,显然含有悲凉之情。

“有些批评家说,中国的文人学士……”这一 ( http: / / www.21cnjy.com )整段都带有悲凉之情,可以集中体会这些语句。

10.设题意图:品味文中精妙语言,体会作者的思想感情和语言创造才华。可以不受“研讨与练习”的局限,鼓励学生品味更多的有意味的语言。

一、课前预习 1.给下列词语中加点的字 ( http: / / www.21cnjy.com )注音。领略( ) 潭柘寺( ) 一椽( ) 房檩( ) 落蕊( ) 细腻( ) 平仄( ) 廿四桥( )

2.解释下列加点的词。(1)混混沌沌: 。

(2)自然而然: 。

(3)落寞: 。

(4)秋士: 。

(5)颓废: 。

3.填空。

郁达夫,原名 ,现代著名小说家、散 ( http: / / www.21cnjy.com )文家。1921年郁达夫与郭沫若、成仿吾等人组织了 。后来,郁达夫参加了 。抗日战争爆发后,郁达夫投入抗日救亡运动, 1945年被日本宪兵秘密杀害。主要作品有《沉沦》、 、 、《出奔》等。小说《沉沦》为其代表作,塑造了一个 形象,深刻地表现了受压迫的留日学生的苦闷与彷徨,具有强烈的反旧礼教色彩。

二、理清思路 本文的思路线索是什么?

三、课文理解1. 读第1、2自然段,分别用四个字和三个字来概括北国的秋和南国的秋的特点。

※【本资料来源:全品高考网、全品中考网;全 ( http: / / www.21cnjy.com )品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※2. 本文中哪部分内容最能体现这种故都秋味呢?

※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※

3. 这一部分主要写了几幅画面,选出你最喜欢的画面多读几遍思考,它是怎样体现“清、静、悲凉”的故都秋味的?(读完之后我们找同学起来谈谈)

4、作者分别从不同角度为我们描绘了五幅故都秋景,那么,作者在记叙上述秋景时,是以时间为序来记叙的呢,还是以空间为序来记叙的?

5、故都的秋景可谓丰富多彩,作者为什么只选取上述秋景来写呢?试从主客观两方面来分析。

6.读第12自然段,你认为本段的中心句应该是哪一句?

7.读最后两个自然段,思考下列问题:

(1)作者认为南国的秋与北国的秋的最大的区别在哪个方面?请用一个字来概括。

(2)为了说明上述区别,作者运用了什么修辞手法?

8.读罢全文,你认为郁达夫在此文中是颂秋呢,还是悲秋?

9.朗读课文,说说作者选 ( http: / / www.21cnjy.com )取了哪些景物,写出了故都的秋怎样的特点;另外,从哪些句段中,你感觉、体察到了作者所谓的“悲凉”?你如何看待这种“悲凉”?

10. 在下面的两段文字里,作者调动了 ( http: / / www.21cnjy.com )听觉、视觉和触觉来感受故都的秋,使写景状物有声有色、有动有静,并融入了深沉而细腻的感受、情思。细细品味,做一些圈点勾画、评议赏析。

※【本资料来源:全品高考网、全品中 ( http: / / www.21cnjy.com )考网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※※【本资料来源:全品高考网、21世纪教育网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※(1)在北平即使不出门去吧,就是在皇城人海之中,租人家一椽破屋来住着,早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一坐,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。

※【本资料来源:全品高考网、全品中 ( http: / / www.21cnjy.com )考网;全品教学网为您提供最新最全的教学资源。】※ (2)像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极细微极柔软的触觉。

答案

一、 1. lüè zhè chuan lǐn ruǐ nì zè niàn

2. (1) 形容糊里糊涂、无知无识的样子( ( http: / / www.21cnjy.com )2) 不经外力作用而如此(3) 冷落,寂寞(4) 古时指到了暮年仍不得志的知识分子(5) 意志消沉,精神萎靡

3.郁文 创造社 中国左翼作家联盟 《她是一个弱女子》 《春风沉醉的晚上》 性格忧郁和心理变态的青年

二.思秋——绘秋——议秋——恋秋,这就是全文的总体思路。

三.课文理解

1. 读第1、2自然段,分别用四个字和三个字来概括北国的秋和南国的秋的特点。

答:北国的秋——清、静、悲凉 南国的秋——慢、润、淡

2. 本文中哪部分内容最能体现这种故都秋味呢?绘秋

3. 这一部分主要写了几幅画面,选出你最喜欢的画面多读几遍思考,它是怎样体现“清、静、悲凉”的故都秋味的?(读完之后我们找同学起来谈谈)

明确:五幅画面 秋院——秋槐——秋蝉——秋雨——秋枣

4、作者分别从不同角度为我们描绘了五幅故都秋景,那么,作者在记叙上述秋景时,是以时间为序来记叙的呢,还是以空间为序来记叙的?

答:既不是以时间为序,也不 ( http: / / www.21cnjy.com )是以空间为序,应该说,是无序的,这正是散文形散特点的体现。作者所写的这些秋景在文中的位置并不是必然的,但是我们读起来却觉得很自然,并不觉得有什么不妥。这是因为这些景物都具有了“清、静、悲凉”这么一个共同点,作者正是以“清、静、悲凉”这个景物的共同点把这些景物组织在一起的,这就是文章不散的“神”。

5、故都的秋景可谓丰富多彩,作者为什么只选取上述秋景来写呢?试从主客观两方面来分析。

答:的确,作者所写的秋景 ( http: / / www.21cnjy.com )的“清、静、悲凉”的,他所写的秋色是冷色,秋形是使人觉得有点儿落寞的,秋声是衰弱的残声,秋味是都市闲人雨后话秋凉的情韵,秋实也是淡绿或微黄,而不是红熟了的时候。之所以这样,有以下几个方面的原因:从客观方面来讲,这是景物本身固有的特征,是北京秋天的自然色彩。从主观方面来讲,也有三个因素:第一,跟旧中国时代环境的黑暗有关,这导致他思想苦闷,逃避现实;第二,也跟作家个人气质的抑郁善感有关。郁达夫早年(三岁)丧父,在日本十年的异生活使他饱受屈辱和歧视;第三,还跟作家的文艺观和审美追求有关。在杭州期间,郁达夫提倡“静”的文学,写的也多是“静如止水似的遁世文学”。因此,上述主客观两方面的因素,就决定了作家会选什么样的景来抒什么样的情。

⑵分析时可与导语中的《前门情思大碗茶》 ( http: / / www.21cnjy.com )作比较,体现课堂线索。北京的名胜古迹有很多,但词作者只选取前门、蛐蛐、冰糖葫芦、窝头咸菜、杏仁豆腐、大碗茶来写,勾勒了一幅具有浓郁乡土气息的故都风情画,很好地表达了海外游子的故都情思。

6.读第12自然段,你认为本段的中心句应该是哪一句?

答:应该是:足见有感觉的动物,有情趣的人类,对于秋,总是一样的能特别引起深沉,幽远,严厉,萧索的感触来的。

此题旨在训练学生的阅读理解能力,如学生意见出现分歧,可提出几句让学生进行辨析。如:

A、各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里,也总以关于秋的部分,写得最出色而最有味。

B、秋之于人,何尝有国别,更何尝有人种阶级的区别呢?

C、可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到底。

A是作者提出观点的依据;B是观点提出后对观点的阐释;C是本段中扣题的句子。

7.读最后两个自然段,思考下列问题:

(1)作者认为南国的秋与北国的秋的最大的区别在哪个方面?请用一个字来概括。

答:味。(板书)

(2)为了说明上述区别,作者运用了什么修辞手法?

答:比喻。作者用了四组对比来形象地比喻南北秋之味的不同。

本体——南国的秋与北国的秋

比喻

喻体——黄酒与白干

稀饭与馍馍

鲈鱼与大蟹

黄犬与骆驼

8.读罢全文,你认为郁达夫在此文中是颂秋呢,还是悲秋?

答:颂秋。但是,全文的基调是忧伤的、悲凉的,因此可以说,是作者对故都的秋的一曲悲凉的颂歌。(板书)

此题可引发学生进行争论,教师总结时可套用“含泪的微笑”,总结出“悲凉的颂歌”这个课时主题。

9.作者选取了故都之秋的富有特征的景物 ( http: / / www.21cnjy.com ),如秋晨民居小院所见的“很高的碧绿的天色”,青天下的“驯鸽”,槐树叶底“漏下来的日光”,破壁腰中的“牵牛花”,“几根疏疏落落的尖细且长的秋草”,早晨铺得满地的槐树“落蕊”,被称作“北国的特产”的衰弱的“秋蝉”,又奇又有味的“北方的秋雨”以及雨后话秋凉的“都市闲人”,北国的“枣子树”和其他鲜果,等等。写出了故都之秋的“清”“静”“悲凉”的特点,“清”与“静”相近,都以描述景物的客观特点为主,而“悲凉”则以描述作者对故都之秋的主观

体现作者“悲凉”情怀的句段大致有:

“……看起来既觉得细腻,又觉得清闲 ( http: / / www.21cnjy.com ),潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。”──隐隐地透出悲凉的感觉和心境。

“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产……”──作者听到的仿佛是悲凉之声,显然含有悲凉之情。

“有些批评家说,中国的文人学士……”这一 ( http: / / www.21cnjy.com )整段都带有悲凉之情,可以集中体会这些语句。

10.设题意图:品味文中精妙语言,体会作者的思想感情和语言创造才华。可以不受“研讨与练习”的局限,鼓励学生品味更多的有意味的语言。