第2章 化学反应的方向、限度与速率 单元检测题(含解析) 2023-2024学年高二上学期化学鲁科版(2019)选择性必修1

文档属性

| 名称 | 第2章 化学反应的方向、限度与速率 单元检测题(含解析) 2023-2024学年高二上学期化学鲁科版(2019)选择性必修1 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 596.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-18 21:44:40 | ||

图片预览

文档简介

第2章《化学反应的方向、限度与速率》单元检测题

一、单选题

1.某温度下,在恒容密闭容器中发生可逆反应:。下列情况中不能说明该反应已达到化学平衡状态的是

A.混合气体的颜色不变 B.混合气体的平均相对分子质量不变

C.混合气体的密度不再发生改变 D.密闭容器中的压强保持不变

2.T℃时,某一气态平衡体系中含有X(g)、Y(g)、Z(g)、W(g)四种物质,此温度下发生反应的平衡常数表达式为:,有关该平衡体系的说法正确的是

A.该反应可表示为X(g) + 2Y(g)2Z(g) + 2W(g)

B.减小X浓度,平衡向逆反应方向移动,平衡常数K减小

C.升高温度,W(g)体积分数增加,则正反应是放热反应

D.增大反应容器的压强,该反应速率一定增大

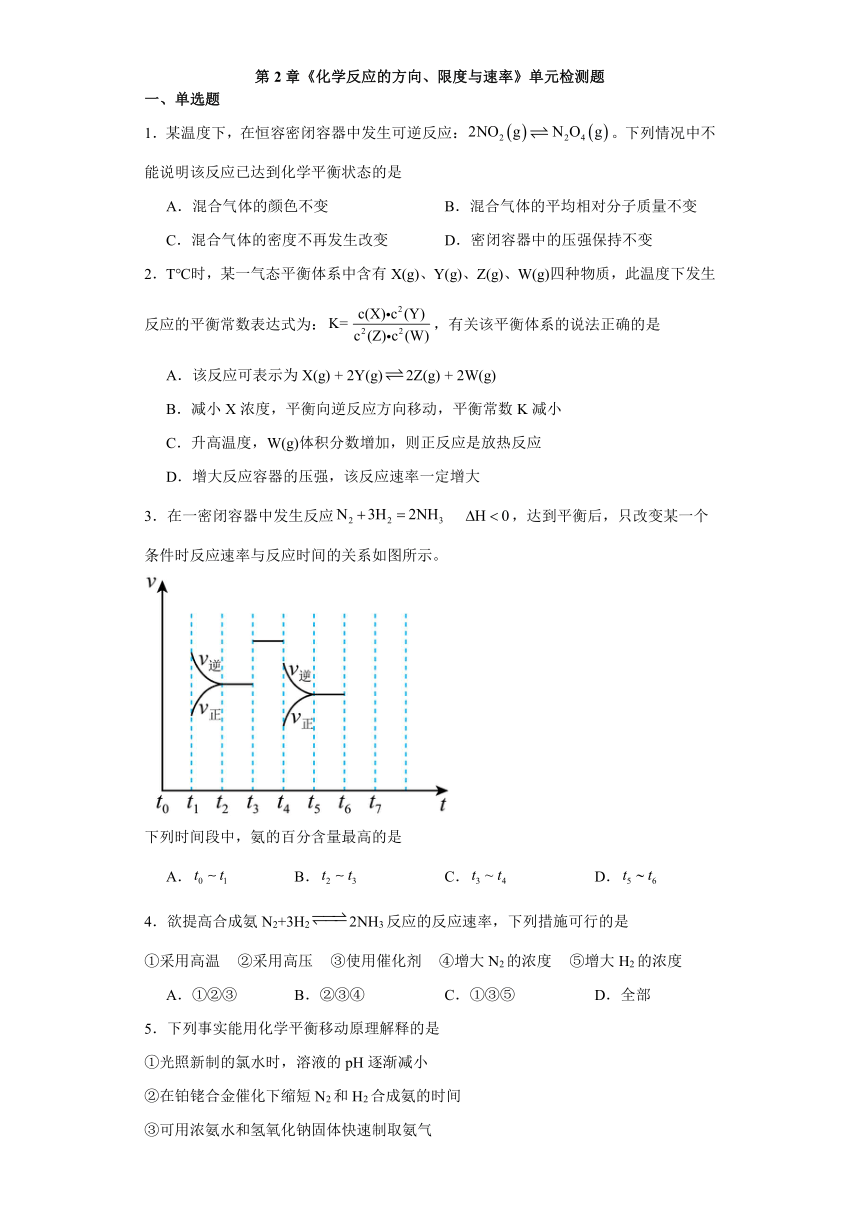

3.在一密闭容器中发生反应 ,达到平衡后,只改变某一个条件时反应速率与反应时间的关系如图所示。

下列时间段中,氨的百分含量最高的是

A. B. C. D.

4.欲提高合成氨N2+3H22NH3反应的反应速率,下列措施可行的是

①采用高温 ②采用高压 ③使用催化剂 ④增大N2的浓度 ⑤增大H2的浓度

A.①②③ B.②③④ C.①③⑤ D.全部

5.下列事实能用化学平衡移动原理解释的是

①光照新制的氯水时,溶液的pH逐渐减小

②在铂铑合金催化下缩短N2和H2合成氨的时间

③可用浓氨水和氢氧化钠固体快速制取氨气

④红棕色的NO2,加压后颜色先变深后变浅

⑤对容积可变的密闭容器中已达平衡的HI、I2、H2混合气体进行压缩,混合气体颜色变深

⑥打开可乐瓶盖后看到有大量气泡逸出

⑦实验室中常用排饱和食盐水的方法收集Cl2

A.①②④⑥⑦ B.①③④⑥⑦ C.①③④⑤⑥⑦ D.①④⑤⑥⑦

6.在甲、乙、丙三个恒温恒容的密闭容器中,分别加入足量活性炭和一定量的NO,发生反应C(s)+2NO(g)N2(g)+CO2(g),测得各容器中c(NO)随反应时间t的变化情况如下表所示,下列说法正确的是

容器(温度) t(min) c(mol L-1) 0 40 80 120 160

甲(400℃) c(NO) 2.00 1.50 1.10 0.80 0.80

乙(400℃) c(NO) 1.00 0.80 0.65 0.53 0.45

丙(T℃) c(NO) 2.00 1.40 1.10 1.10 1.10

A.达到平衡状态时,2v正c(NO)=v逆c(N2)

B.容器内压强不再改变说明反应已达平衡

C.丙容器中从反应开始到建立平衡的平均反应速率v c(NO)=0.01125 mol·L-1·min-1

D.由表格数据可知:T>400

7.在容积不变的密闭容器中,有反应:A(g)+B(g)2C(g)+D(s),在一定温度下,能表明该反应达到平衡的是

A.混合气体的压强 B.A 与 B 的物质的量之比保持不变

C.混合气体的密度 D.2v正(A)=v正(C)

8.下列事实中,不能用勒沙特列原理解释的是

A.开启啤酒后,瓶中马上泛起大量泡沫

B.实验室中常用排饱和食盐水的方法收集氯气

C.对于达到平衡后,给体系加压,气体颜色加深

D.工业合成氨过程中采用高压

9.某温度下,H2(g)+CO2(g)H2O(g)+CO(g)的平衡常数K=。该温度下在甲、乙、丙三个恒容密闭容器中投入H2(g)和CO2(g),其起始浓度如右表所示。下列不正确的是

起始浓度 甲 乙 丙

c(H2)/mol/L 0.010 0.020 0.020

c(CO2)/mol/L 0.010 0.010 0.020

A.平衡时,乙中CO2的转化率大于60%

B.平衡时,甲中和丙中H2的转化率均是60%

C.平衡时,丙中c(CO2)是甲中的2倍,是0.012mol/L

D.反应开始时,丙中的反应速率最快,甲中的反应速率最慢

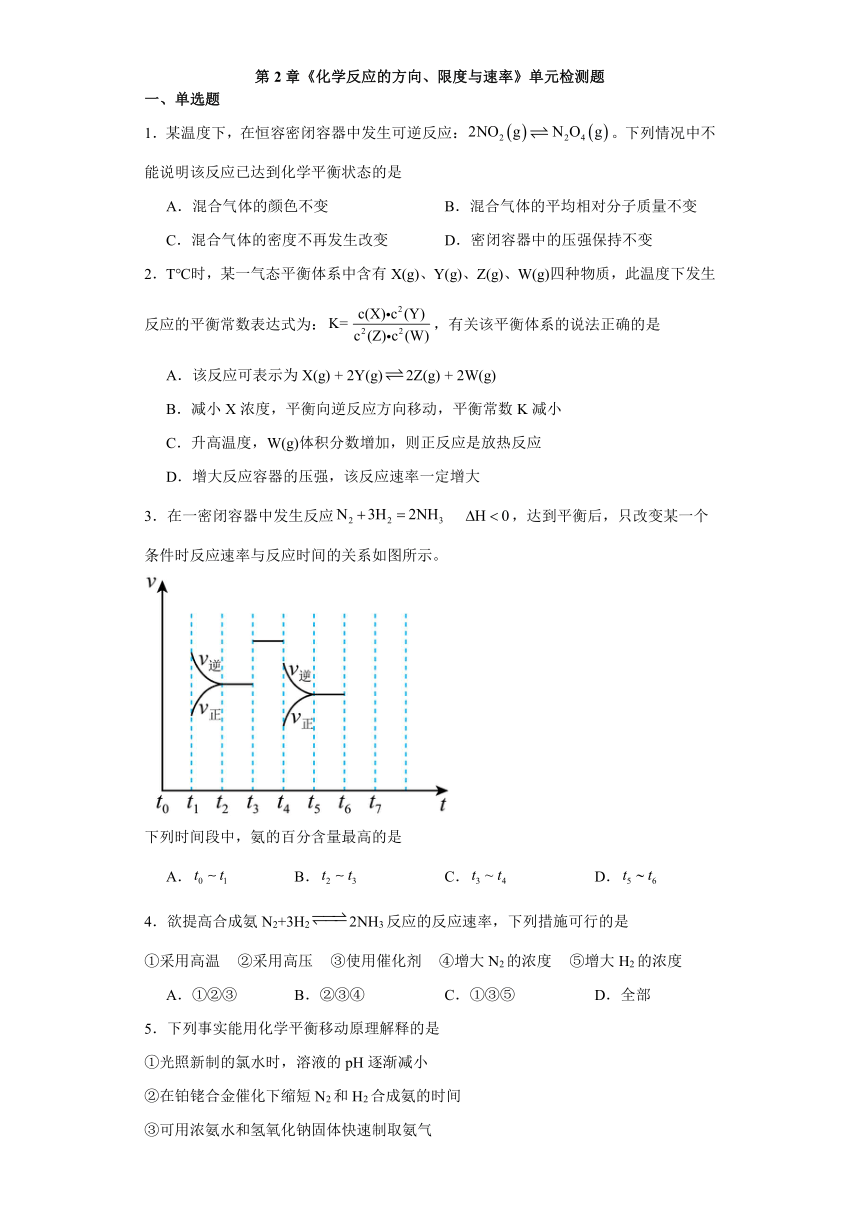

10.向体积均为1L的两个恒容密闭容器中分别加入足量X(s)和0.1molY(g),发生反应X(s)+Y(g)G(g)+W(g) △H,其中甲为绝热过程,乙为恒温过程,两个反应体系的压强随时间的变化曲线如图所示。下列说法错误的是

A.△H>0

B.单位时间内,气体压强变化较大的是曲线乙

C.气体的总物质的量:na<nb

D.b点平衡常数K>0.05mol L-1

11.密闭容器中进行反应:X2(g)+3Y2(g) 2Z(g),X2、Y2、Z起始浓度分别为0.2mol/L、0. 6mol/L、0.4mol/L,当平衡时,下列数据肯定不对的是

A.X2为0.4mol/L,Y2为1.2mol/L B.Y2为1.0mol/L

C.X2为0.3mol/L,Z为0.2mol/L D.Z为0.7mol/L

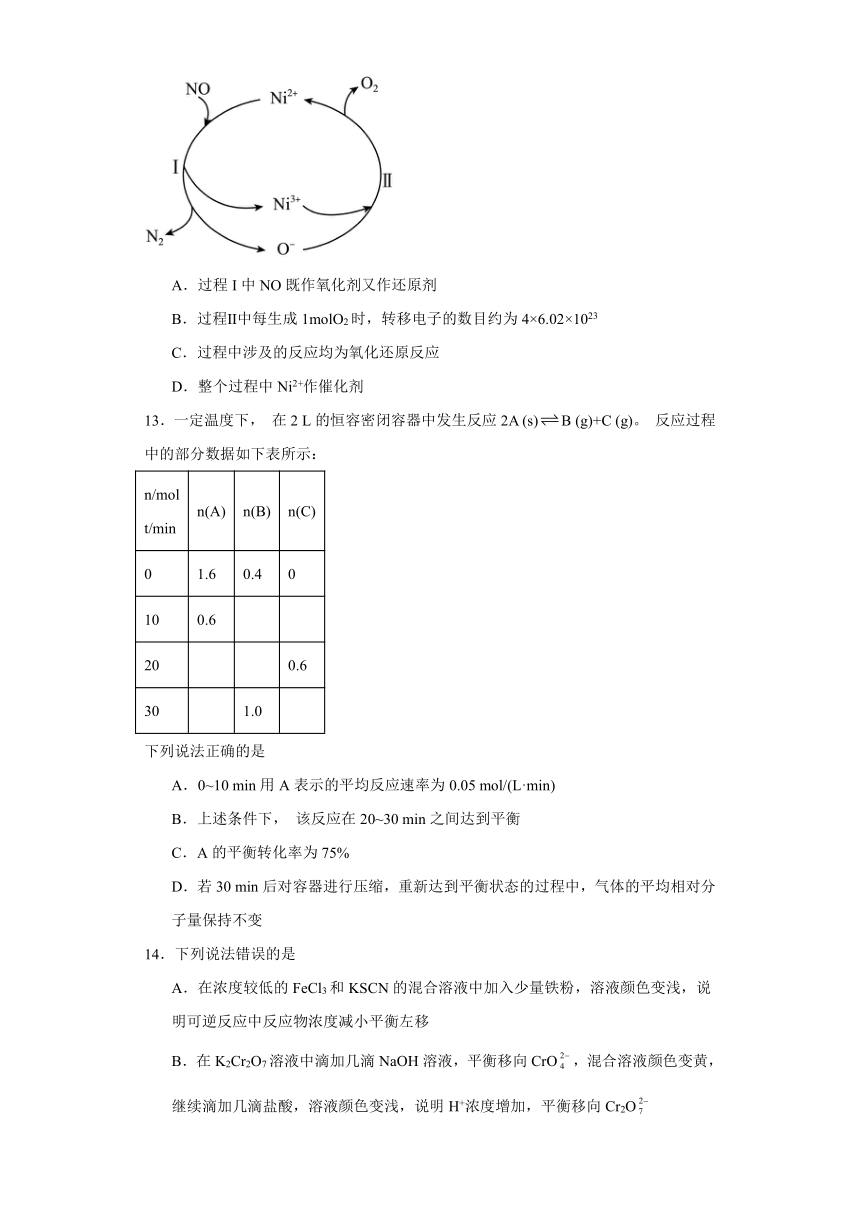

12.氮氧化物是大气污染物之一,如图为科研人员探究消除氮氧化物的反应机理,下列说法不正确的是

A.过程I中NO既作氧化剂又作还原剂

B.过程Ⅱ中每生成1molO2时,转移电子的数目约为4×6.02×1023

C.过程中涉及的反应均为氧化还原反应

D.整个过程中Ni2+作催化剂

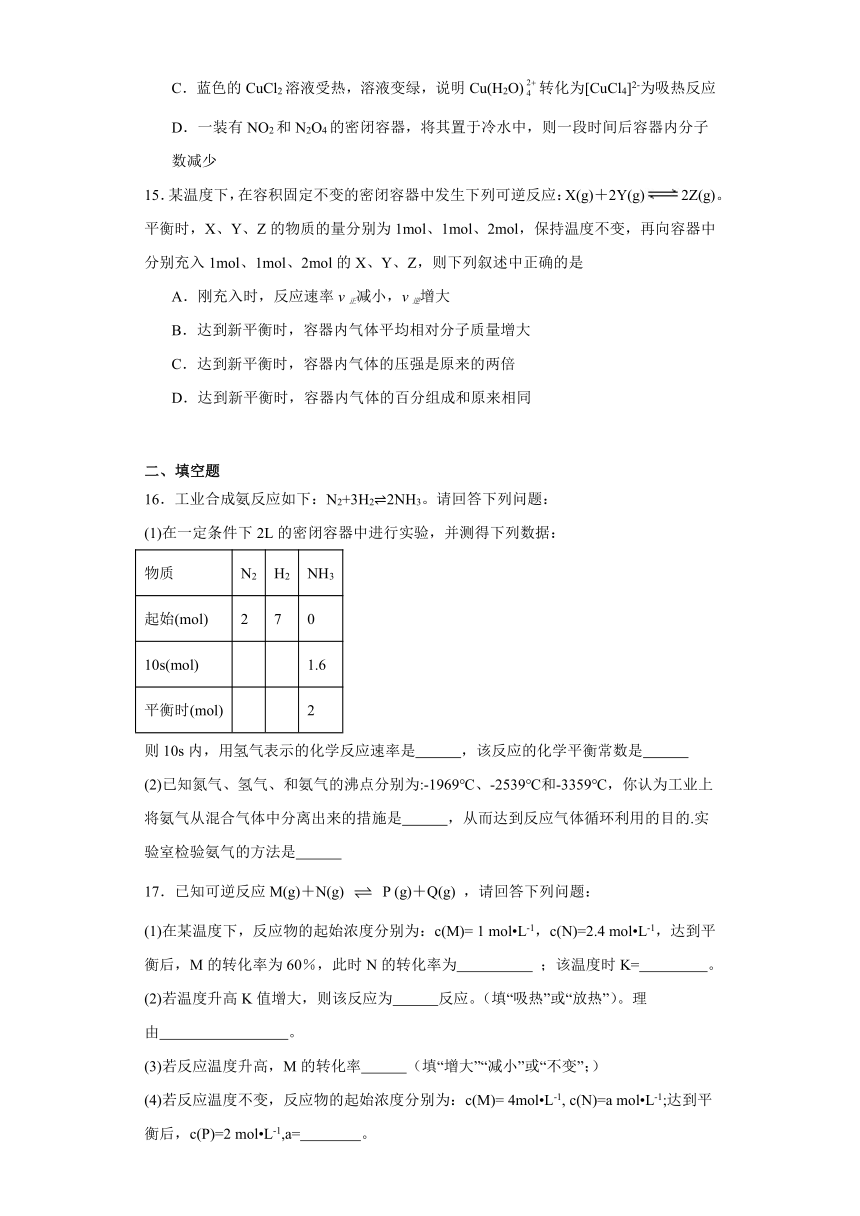

13.一定温度下, 在2 L的恒容密闭容器中发生反应2A (s)B (g)+C (g)。 反应过程中的部分数据如下表所示:

n/mol t/min n(A) n(B) n(C)

0 1.6 0.4 0

10 0.6

20 0.6

30 1.0

下列说法正确的是

A.0~10 min用A表示的平均反应速率为0.05 mol/(L·min)

B.上述条件下, 该反应在20~30 min之间达到平衡

C.A的平衡转化率为75%

D.若30 min后对容器进行压缩,重新达到平衡状态的过程中,气体的平均相对分子量保持不变

14.下列说法错误的是

A.在浓度较低的FeCl3和KSCN的混合溶液中加入少量铁粉,溶液颜色变浅,说明可逆反应中反应物浓度减小平衡左移

B.在K2Cr2O7溶液中滴加几滴NaOH溶液,平衡移向CrO,混合溶液颜色变黄,继续滴加几滴盐酸,溶液颜色变浅,说明H+浓度增加,平衡移向Cr2O

C.蓝色的CuCl2溶液受热,溶液变绿,说明Cu(H2O)转化为[CuCl4]2-为吸热反应

D.一装有NO2和N2O4的密闭容器,将其置于冷水中,则一段时间后容器内分子数减少

15.某温度下,在容积固定不变的密闭容器中发生下列可逆反应:X(g)+2Y(g)2Z(g)。平衡时,X、Y、Z的物质的量分别为1mol、1mol、2mol,保持温度不变,再向容器中分别充入1mol、1mol、2mol的X、Y、Z,则下列叙述中正确的是

A.刚充入时,反应速率v正减小,v逆增大

B.达到新平衡时,容器内气体平均相对分子质量增大

C.达到新平衡时,容器内气体的压强是原来的两倍

D.达到新平衡时,容器内气体的百分组成和原来相同

二、填空题

16.工业合成氨反应如下:N2+3H2 2NH3。请回答下列问题:

(1)在一定条件下2L的密闭容器中进行实验,并测得下列数据:

物质 N2 H2 NH3

起始(mol) 2 7 0

10s(mol) 1.6

平衡时(mol) 2

则10s内,用氢气表示的化学反应速率是 ,该反应的化学平衡常数是

(2)已知氮气、氢气、和氨气的沸点分别为:-1969℃、-2539℃和-3359℃,你认为工业上将氨气从混合气体中分离出来的措施是 ,从而达到反应气体循环利用的目的.实验室检验氨气的方法是

17.已知可逆反应M(g)+N(g) P (g)+Q(g) ,请回答下列问题:

(1)在某温度下,反应物的起始浓度分别为:c(M)= 1 mol L-1,c(N)=2.4 mol L-1,达到平衡后,M的转化率为60%,此时N的转化率为 ;该温度时K= 。

(2)若温度升高K值增大,则该反应为 反应。(填“吸热”或“放热”)。理由 。

(3)若反应温度升高,M的转化率 (填“增大”“减小”或“不变”;)

(4)若反应温度不变,反应物的起始浓度分别为:c(M)= 4mol L-1, c(N)=a mol L-1;达到平衡后,c(P)=2 mol L-1,a= 。

(5)若反应温度不变,反应物的起始浓度为:c(M) = c(N)= b mol L-1,达到平衡后,M的转化率为 。

18.工业上,以煤炭为原料,通入一定比例的空气和水蒸气,经过系列反应可以得到满足不同需求的原料气。

已知:反应1:

反应2:

反应3:

(1)①相同质量的C、CO和完全燃烧时放出的热量由大到小的顺序为 (用化学式表示)。

②25℃,101kPa时,若断裂1mol O=O,1mol C=O需要吸收的能量分别为495kJ、799kJ,则断裂分子中的碳氧键需要吸收的热量为 kJ。

(2)水煤气反应: 。

①工业生产水煤气时,通常交替通入适量的空气和水蒸气与煤炭反应,其理由是 。

②将煤先转化为水煤气再完全燃烧整个过程的热效应与煤直接完全燃烧的热效应 (填“相等”或“不相等”)。

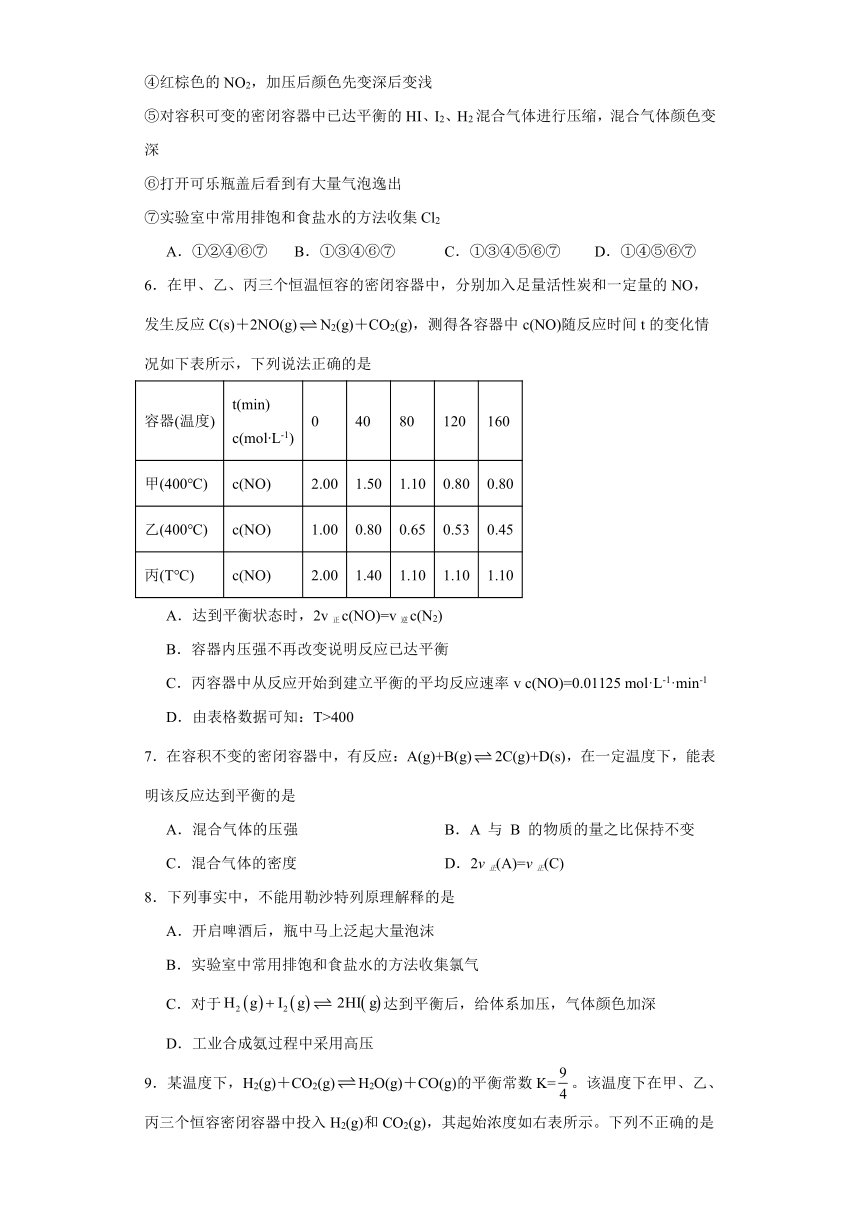

(3)一氧化碳变换反应: 。以固体催化剂M催化变换反应,反应历程分两步完成,能量-反应过程如图所示。

① 。

②用两个化学方程式表示该反应历程:

步骤I: 步骤II: 。

③从图中可以看出加入催化剂能够加快反应速率的原因是 。

三、实验题

19.某实验室尝试变废为宝,模仿工业制硫酸工艺利用SO2,方程式为2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g),在一容积固定为10L的密闭容器中进行该反应,测得如下数据:

实验组 温度(℃) 起始量/mol 平衡量/mol 达到平衡所需时间/h

SO2 O2 SO3

1 250 4 2 0.4 48

2 260 2 1 0.4 16

3 260 a b c t

(1)通过分析第1组和第2组实验数据,比较两组实验中SO2的化学反应速率,可得到影响该反应速率因素的相关结论为 。

(2)在第3组的实验中一开始加入了0.5mol的SO3,反应达平衡时c仍为0.4mol,则a= ,b= 。

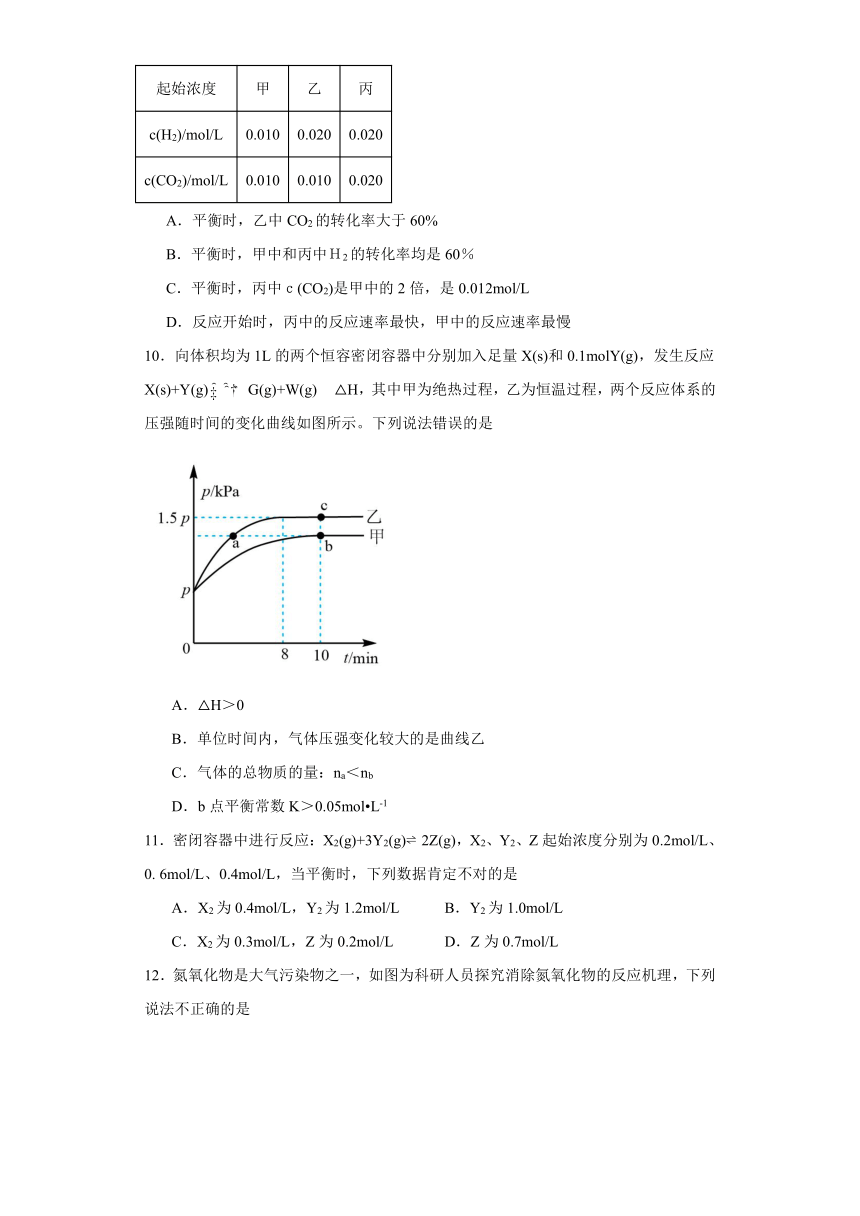

20.地下水中硝酸盐造成的氮污染已成为重要的环境问题。某课题组利用铁粉和溶液反应模拟地下水脱氮过程:。足量铁粉还原溶液的过程中,溶液中相关离子浓度、随时间的变化关系如图所示,部分副反应产物曲线略去。

(1)从图中可得出模拟脱氮过程中,各种离子浓度的变化有何规律 。

(2)完成对影响脱氮反应速率因素的假设。

假设因素一,溶液的;

假设因素二:

假设因素三:

(3)设计实验验证上述假设因素,写出实验步骤及结论。(已知。溶液中的浓度可用离子色谱仪测定;为防止空气中的对脱氮的影响,可向溶液中通入)

实验步骤:

实验结论:

21.氯化铜是一种广泛用于生产颜料、木材防腐剂等的化工产品。某研究小组用粗铜(含杂质Fe)按下述流程制备氯化铜晶体(CuCl2·2H2O)。

(1)实验室采用如下图所示的装置,可将粗铜与Cl2反应转化为固体1(部分仪器和夹持装置已略去)。

①仪器A的名称是 ;仪器B中发生的离子反应方程式为:

②实验开始前,需要做的操作是 。

③有同学认为应在浓硫酸洗气瓶前增加吸收HCl的装置,你认为 (填“是”或“否”)。原因 。

(2)试剂X用于调节pH以除去杂质, X可选用下列试剂中的(填序号) 。

a.CuO b.CuSO4 c.Cu2(OH)2CO3 d.NH3·H2O e.Fe2O3 f.Fe

(3)若制备的氯化铜晶体经检验含有FeCl2,其原因可能是 ,试提出改进方案:

(4)在溶液2转化为CuCl2·2H2O的操作过程中,发现溶液颜色由蓝色变为绿色。小组同学欲探究其原因。已知:在氯化铜溶液中有如下转化关系:

Cu(H2O)42+(aq)+4Cl (aq) CuCl42 (aq)+4H2O(l)

蓝色 绿色

取氯化铜晶体配制成蓝绿色溶液Y,进行实验验证以上关系,下列实验中说法不正确的是 (填序号)。

a.在Y中加入NaCl固体,溶液变为绿色

b.在Y中加入CuCl2晶体,溶液变为绿色

c.将Y加水稀释,发现溶液呈蓝色

d.取Y溶液用惰性电极进行电解,溶液颜色最终消失

试卷第4页,共9页

参考答案:

1.C

【详解】A.NO2为红棕色气体,N2O4为无色气体,因此当混合气体的颜色不变,说明反应达到平衡,故A不符合题意;

B.根据,组分都是气体,混合气体总质量始终不变,根据反应方程式,该反应为气体物质的量减少的反应,因此当混合气体平均相对分子质量不变时,说明反应达到平衡,故B不符合题意;

C.根据,组分都是气体,混合气体总质量始终不变,容器为恒容,混合气体体积始终不变,因此任何时刻混合气体密度都不变,即混合气体密度不变,不能说明反应达到平衡,故C符合题意;

D.相同条件下,气体压强之比等于物质的量之比,该反应为气体物质的量减少的反应,因此混合气体压强不变,说明反应达到平衡,故D不符合题意;

答案为C。

2.C

【详解】T℃时,某一气态平衡体系中含有X(g)、Y(g)、Z(g)、W(g)四种物质,此温度下有关该平衡体系的说法正确的是()

A. 已知发生反应的平衡常数表达式为:,结合平衡常数的定义,可知:该反应方程式为: ,A错误;

B. 减小X浓度,平衡向正反应方向移动,但平衡常数K只受温度影响,故K不变化,B错误;

C. 升高温度,W(g)体积分数增加,则平衡左移,由勒夏特列原理知,该反应正反应是放热反应,C正确;

D. 增大反应容器的压强,假如各X、Y、Z、W气体的浓度不变,则该反应速率也不变,即:恒容条件下充入惰性气体,总压增大分压不变,反应速率不变,D错误;

答案选C。

3.A

【详解】平衡正向移动NH3百分含量高,平衡逆向移动NH3百分含量降低,根据图示知,t1~t2、t4~t5时间段内平衡均向逆反应方向移动,NH3的含量均比时间段的低,所以时间段内NH3的百分含量最高,故答案为A

4.D

【详解】①采用高温反应速率加快;②采用高压反应速率加快;③使用催化剂加快反应速率;④增大N2的浓度即增大反应物浓度反应速率加快;⑤增大H2的浓度即增大反应物浓度反应速率加快;

答案选D。

5.B

【详解】①在新制氯水中存在平衡:Cl2+H2O H++Cl-+HClO。光照新制的氯水时,次氯酸分解,c(HClO)降低,化学平衡正向移动,导致氢离子浓度增大,溶液的pH逐渐减小,能用化学平衡移动原理解释,①符合题意;

②在铂铑合金催化下缩短N2和H2合成氨的时间,催化剂不会改变平衡移动,不能用化学平衡移动原理解释,②不符合题意;

③在浓氨水中存在平衡:NH3+H2O NH3·H2O NH+OH-,氢氧化钠溶于水电离出OH-且放热,c(OH-)增大、温度同时升高,化学平衡向生成氨气方向移动,可用浓氨水和氢氧化钠固体快速制取氨气,能用化学平衡移动原理解释,③符合题意;

④红棕色的NO2中存在平衡2NO2 N2O4,加压、由于体积减小,NO2浓度变大,颜色先加深,后来由于加压,平衡向生成四氧化二氮的方向移动,气体颜色又变浅,能用化学平衡移动原理解释,④符合题意。

⑤2HI(g) H2(g)+I2(g)可逆反应增大压强平衡不移动,颜色变深其实是因为体积减小I2(g)浓度增大引起的,不能用平衡移动原理解释,⑤不符合题意;

⑥CO2(g) CO2(aq),由于打开瓶盖后外部气压比里面气压小,CO2会溢出,减小了CO2(g)浓度,此平衡逆向移动,能用平衡移动原理解释,⑥符合题意;

⑦氯气与水发生反应Cl2+H2O H++Cl-+HClO,在饱和食盐水中Cl-浓度比纯水的大,增大氯离子浓度,化学平衡逆向移动,导致氯气溶解度减小,氯气逸出,故可用排饱和食盐水的方法收集氯气,能用勒夏特列原理解释,⑦符合题意;

综上,①③④⑥⑦符合、B符合;

答案选B。

6.D

【详解】A.达到平衡状态时,v正c(NO)与v逆c(N2)比值等于计量系数比2:1,因此v正c(NO)=2v逆c(N2),故A错误;

B.该反应是等体积反应,压强不随反应进行而改变,当容器内压强不再改变不能说明反应已达平衡,故B错误;

C.丙容器中在什么时间达到平衡不清楚,无法计算从反应开始到建立平衡的平均反应速率,故C错误;

D.根据上面图中表格丙与甲比较得出丙的反应速率快,而达到平衡时转化率发生改变,说明是温度发生改变,单位时间改变量大,速率快,说明该过程是升温,T>400,故D正确;

故选D。

7.C

【详解】A.该反应是气体体积不变的反应,反应中容器内压强始终不变,则混合气体的压强不变不能说明正逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,故A错误;

B.A 与 B 的物质的量之比保持不变不能说明正逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,故B错误;

C.由质量守恒定律可知,反应中气体的质量减小,在容积不变的密闭容器中混合气体的密度减小,则混合气体的密度保持不变说明正逆反应速率相等,反应达到平衡,故C正确;

D.2v正(A)=v正(C) 不能说明正、逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,故D错误;

故选C。

8.C

【详解】A.开启啤酒瓶后,瓶中马上泛起大量泡沫,是压强对其影响导致的,且属于可逆反应,能用勒沙特列原理解释,故A不符合;

B.氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,该反应存在溶解平衡,饱和食盐水中含有氯化钠电离出的氯离子,饱和食盐水抑制了氯气的溶解,所以实验室可用排饱和食盐水的方法收集氯气,能用勒沙特列原理解释,故B不符合;

C.H2、I2、HI三者的平衡,增大压强平衡不移动,但浓度增大,则颜色加深,不能用勒沙特列原理解释,故C符合;

D.根据平衡: N2+3H22NH3,增压平衡向气体体积减小的方向移动,提高氨气产出,能用勒沙特列原理解释,故D不符合。

故选C。

9.C

【分析】设平衡时,甲中一氧化碳的浓度为amol/L,由方程式可得:=,解得a=0.006,则氢气的转化率为×100%=60%,CO2的转化率为。

【详解】A.由分析可知,平衡时,甲中CO2的转化率为60%,乙和甲对比,乙相当于在甲的基础上增加了氢气的量,所以乙中二氧化碳的转化率增大,会大于甲中的,即大于60%,A正确;

B.由分析可知,平衡时,甲中氢气的转化率为60%,由表格数据可知,丙相当于甲增大压强,该反应是气体体积不变的反应,增大压强,平衡不移动,则甲中和丙中氢气转化率相同,都是60%,故B正确;

C.由分析可知,平衡时,甲中一氧化碳的浓度为0.006 mol/L,由表格数据可知,丙相当于甲增大压强,该反应是气体体积不变的反应,增大压强,平衡不移动,则丙中二氧化碳是甲中的2倍,浓度为(0.010—0.006) mol/L×2=0.08 mol / L,故C错误;

D.由表格数据可知,乙相当于甲增加氢气的浓度、丙相当于乙二氧化碳的浓度,浓度越大,反应速率越快,则反应开始时,丙中的反应速率最快,甲中的反应速率最慢,故D正确;

故答案为:C。

10.D

【详解】A.甲为绝热过程,乙为恒温过程,而乙达到平衡时间更短,说明乙对应温度较高,说明该反应为吸热反应,△H>0,A正确;

B.乙对应温度较高,反应速率更快,单位时间内,气体压强变化较大的是曲线乙,B正确;

C.反应在两个恒容密闭容器进行,根据a、b两点压强相同,而乙温度更高,则甲容器气体物质的量大于乙,即na<nb,C正确;

D.根据压强之比等于物质的量之比,c点气体物质的量为0.15mol,结合反应方程式的系数关系,则Y反应了0.05mol,列出三段式为:

K=mol/L=0.05mol L-1,甲的温度低于乙,该反应为吸热反应,降低温度,平衡逆向移动,则K<0.05mol L-1,D错误;

故选D。

11.A

【分析】化学平衡的建立,既可以从正反应开始,也可以从逆反应开始,或者从正逆反应开始,不论从哪个方向开始,物质都不能完全反应,利用极限法假设完全反应,计算出相应物质的浓度变化量,实际变化量小于极限值,据此判断分析。

【详解】如果反应正向进行,则依据极限法可知

如果反应逆向进行,则依据极限法可知

这说明X2的浓度介于0和0.4mol/L之间,Y2的浓度介于0和1.2mol/L之间,Z的浓度介于0和0.8mol/L之间,所以选项A中的X2为0.4mol/L,Y2为1.2mol/L是不可能的。

答案选A。

12.B

【分析】由图可知,过程I发生的反应为2Ni2++2NO=2Ni3++2O—+N2,过程Ⅱ发生的反应为2Ni3++2O—=2Ni2++O2↑,总反应为2NOO2+N2。

【详解】A.由分析可知,过程I发生的反应为2Ni2++2NO=2Ni3++2O—+N2,反应中氮元素的化合价降低被还原,氧元素的化合价升高被氧化,则一氧化氮既作反应的氧化剂又作反应的还原剂,故A正确;

B.由分析可知,过程Ⅱ发生的反应为2Ni3++2O—=2Ni2++O2↑,则过程Ⅱ中每生成1molO2时,转移电子的数目约为2×6.02×1023,故B错误;

C.由分析可知,过程I和过程Ⅱ涉及的反应均有元素发生化合价变化,均为氧化还原反应,故C正确;

D.由分析可知,消除氮氧化物的总反应为2NOO2+N2,整个过程中镍离子作反应的催化剂,故D正确;

故选B。

13.C

【分析】根据表中数据结合化学方程式,20min时,生成n(B)= n(C)=0.6mol,n(B)原有0.4mol,即n(B)=1.0mol,30min时,n(B)=1.0mol,则反应在20min时以达到平衡。

【详解】A.0~10 min A为固体,不能用A表示平均反应速率,A说法错误;

B.根据分析可知上述条件下, 该反应在20min时达到平衡,B说法错误;

C.A的平衡转化率=×100%=75%,C说法正确;

D.若30 min后对容器进行压缩,平衡逆向移动,而剩余的B、C中,B的含量越来越大,重新达到平衡状态的过程中,气体的平均相对分子量发生改变,D说法错误;

答案为C。

14.B

【详解】A.浓度较低的氯化铁和硫氰化钾混合溶液呈红色,溶液中存在如下平衡:Fe3++3SCN—Fe(SCN)3,向混合溶液中加入少量铁粉,铁离子与铁反应生成亚铁离子,反应物浓度减小,平衡向逆反应方向移动,溶液红色变浅,故A正确;

B.重铬酸钾溶液中存在如下平衡:Cr2O+H2O2CrO+2H+,向溶液中滴加几滴氢氧化钠溶液,平衡向正反应方向移动,铬酸根离子浓度减小,混合溶液颜色变黄,继续滴加几滴盐酸,重铬酸根离子与盐酸反应生成铬离子、氯气和水,则溶液颜色变浅与平衡移动无关,故B错误;

C.氯化铜溶液中存在如下平衡:Cu(H2O)+4Cl—[CuCl4]2—+4H2O,该反应为吸热反应,升高温度,平衡向正反应方向进行,溶液变绿色,故C正确;

D.二氧化氮转化为四氧化二氮的反应为放热反应,将装有二氧化氮和四氧化二氮的密闭容器置于冷水中,平衡向正反应方向移动,容器内分子数减少,故D正确;

故选B。

15.B

【分析】平衡时,X、Y、Z的物质的量分别为1mol、1mol、2mol,保持温度不变,再向容器中分别充入1mol、1mol、2mol的X、Y、Z,等效为体积缩小一倍,压强增大,平衡向正反应方向移动,据此分析判断。

【详解】A.刚充入时,反应物、生成物的浓度都增大,正、逆速率都增大,故A错误;

B.平衡向正反应方向移动,混合气体总的物质的量减小,混合气体总质量不变,故容器内气体的平均相对分子质量增大,故B正确;

C.假设平衡不移动,压强为原来2倍,但平衡向正反应方向移动,平衡时压强小于原来的2倍,故C错误;

D.平衡向正反应方向移动,容器内气体的百分组成发生了变化,故D错误;

故选B。

16. 0.12molL-1s-1 0.25 降温使氨气变为液体,与氢气、氮气分离 用湿润的红色石蕊试纸靠近瓶口或试管口,若试纸变蓝,说明存在氨气

【分析】(1)先计算氨气的反应速率,再根据同一可逆反应、同一条件下,不同物质的反应速率之比等于化学计量数之比,计算氢气的反应速率;;

(2)氨气分子间可以形成氢键,故氨气的熔沸点比较高,易液化,所以可以采用液化法分离氨气;氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。

【详解】(1),根据同一可逆反应、同一条件下,不同物质的反应速率之比等于化学计量数之比,即(NH3):(H2)=2:3,故(H2)=0.12molL-1s-1;平衡时生成NH3的物质的量为2mol,根据反应过程中,反应物、生成物的物质的量变化之比等于化学计量数之比,故平衡时n(N2)=2mol-1mol=1mol,n(H2)=7mol-3mol=4mol,因为容器的体积为2L,所以平衡时c(N2)= =0.5molL-1,c(H2)= =2molL-1,

c(NH3)= =1molL-1,=0.25;

(2)氨气熔沸点较高,易液化,可以采用液化方法分离氨气;氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,所以用湿润的红色石蕊试纸靠近瓶口或试管口,若试纸变蓝,说明存在氨气。

17. 25% 0.5 吸热 温度升高K值增大是吸热反应 增大 6 41%

【分析】平衡常数的相关计算,可以列三段式进行计算。

【详解】(1)列三段式: ,N的转化率为:, ,

故答案为:25%;0.5;

(2)温度升高K值增大,K增大说明平衡向右移动,升温向右移动,所以正反应为吸热反应,

故答案为:吸热;温度升高K值增大是吸热反应;

(3)正反应为吸热反应,升高温度平衡向右移动,所以M的转化率增大,

故答案为:增大;

(4)列三段式:,根据平衡常数,解得a=6,

故答案为:6;

(5)设达到平衡时M的浓度减小x mol/L, ,根据平衡常数,解得,故M的转化率为,

故答案为:41%

18.(1) H2>C>CO l067.5

(2) 水蒸气与煤炭反应吸热,氧气与煤炭反应放热,交替通入空气和水蒸气有利于维持体系热量平衡,保持较高温度,有利于加快化学反应速率 相等

(3) -41 催化剂参与反应,降低了反应的活化能

【详解】(1)①由反应1可知1gC完全燃烧放出的热量为=32.83kJ;由反应2可知1gCO完全燃烧放出的热量为=10.11kJ;由反应3可知1gH2完全燃烧放出的热量为=121kJ;故相同质量的C、CO和H2完全燃烧时放出的热量由大到小的顺序为H2>C>CO;答案为:H2>C>CO。

②反应2为2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) H2=-566kJ/mol, H2=反应物的键能总和-生成物的键能总和,则-566kJ/mol=2×CO(g)分子中碳氧键的键能+495kJ/mol-4×799kJ/mol,CO(g)分子中碳氧键的键能=1067.5kJ/mol,断裂1molCO(g)分子中的碳氧键需要吸收的热量为1067.5kJ;答案为:1067.5。

(2)①由水煤气反应知,水蒸气与煤炭反应吸热,由反应1知,氧气与煤炭反应放热,交替通入空气和水蒸气有利于维持体系热量平衡,保持较高温度,有利于加快化学反应速率,故工业生产水煤气时,通常交替通入适量的空气和水蒸气与煤炭反应;答案为:水蒸气与煤炭反应吸热,氧气与煤炭反应放热,交替通入空气和水蒸气有利于维持体系热量平衡,保持较高温度,有利于加快化学反应速率。

②根据盖斯定律“一个化学反应,不管是一步完成的还是分几步完成的,其反应热是相同的”可知,将煤先转化为水煤气再完全燃烧整个过程的热效应与煤直接完全燃烧的热效应相等;答案为:相等。

(3)①根据盖斯定律,将反应2×-反应3×得CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) H=(-566kJ/mol)×-(-484kJ/mol)×=-41kJ/mol;答案为:-41。

②总反应为CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g),步骤I的反应为M+H2O=MO+H2,将总反应减去步骤I的反应可得步骤II的反应,步骤II的反应为CO+MO=CO2+M;答案为:CO+MO=CO2+M。

③从图中可以看出加入催化剂能够加快反应速率的原因是催化剂参与反应,降低了反应的活化能;答案为:催化剂参与反应,降低了反应的活化能。

19.(1)温度升高,反应速率增大

(2) 1.5 0.75

【解析】(1)

实验组1中SO2的化学反应速率v1= mol/(L·h)=0.0075mol/(L·h),实验组2中SO2的化学反应速率v2=mol/(L·h)=0.01mol/(L·h),故v1<v2,因此结论为:温度升高,反应速率增大;

(2)

平衡常数只受温度影响,2、3组温度相同,反应后C仍为0.4mol,为等效平衡,极值转化后与第2组起始量相同,第2组起始量为2mol,1mol,0,第3组为a+0.5=2,b+0.25=1,即a=1.5,b=0.75,故答案为1.5;0.75。

20.(1)脱氮过程中的开始阶段,的浓度逐渐减小,的浓度逐渐增大, H+浓度减小,Fe2+浓度增大,反应的后期,H+、Fe2+浓度变化不大

(2) 温度 铁粉颗粒大小

(3) ①分别取等体积、等浓度的KNO3溶液于不同的试管中;②调节溶液呈酸性且pH各不相同,并通入N2;③分别向上述溶液中加入足量等质量的同种铁粉;④用离子色谱仪测定相同反应时间时各溶液中的浓度 若pH不同的KNO3溶液中,测出的的浓度不同,表明pH对脱氮速率有影响,否则无影响

【分析】本题是一道验证性的实验题,在酸性条件下向硝酸钾溶液中加入铁粉,使硝酸根被还原为铵根离子,然后改变反应的条件通过测量溶液总剩余硝酸根离子的浓度来分析反应速率,以此解题。

【详解】(1)由图可知,脱氮过程中的开始阶段,的浓度逐渐减小,的浓度逐渐增大, H+浓度减小,Fe2+浓度增大,反应的后期,H+、Fe2+浓度变化不大;

(2)从反应速率的影响因素考虑溶液的pH、温度、铁粉颗粒大小等都会影响反应速率;

(3)可以用离子色谱仪测定不同pH中反应后溶液中硝酸根离子的浓度来验证假设,故实验步骤为:①分别取等体积、等浓度的KNO3溶液于不同的试管中;②调节溶液呈酸性且pH各不相同,并通入N2;③分别向上述溶液中加入足量等质量的同种铁粉;④用离子色谱仪测定相同反应时间时各溶液中的浓度;

结论:若pH不同的KNO3溶液中,测出的的浓度不同,表明pH对脱氮速率有影响,否则无影响。

21. 分液漏斗 MnO2 + 4H+ + 2Cl == Mn2+ + Cl2↑ + 2H2O 检查装置气密性 否 HCl不影响反应实验的测定结果 a,c Cl2不足以反应粗铜 在溶液1加试剂调节溶液pH之前,通入足量Cl2/或加足量H2O2 d

【详解】粗铜(含杂质Fe)与氯气反应生成氯化铁和氯化铜,加稀盐酸溶解,形成氯化铁和氯化铜溶液,再加CuO或氢氧化铜等调节pH,使铁离子转化为氢氧化铁沉淀,过滤得到的固体2为氢氧化铁,溶液2为氯化铜溶液,氯化铜溶液在HCl氛围中蒸发结晶得到CuCl2 2H2O,则

(1)①根据装置图可知仪器A的名称是分液漏斗;仪器B用来制备氯气,其中发生的离子反应方程式为MnO2 + 4H+ + 2Cl Mn2+ + Cl2↑ + 2H2O;②实验开始前,需要做的操作是检查装置气密性;③HCl与粗铜不反应,之后可被NaOH溶液吸收,所以氯气中的氯化氢不需要除去;(2)试剂X用于调节pH,则试剂X要能与酸反应,且不引入新杂质,所以可以用氧化铜或碱式碳酸铜,答案选ac;(3)若制备的氯化铜晶体经检验含有FeCl2,这说明前面反应时氯气不足,铜过量,溶于盐酸时,铜与铁离子反应引入了亚铁离子,改进方案为在溶液1加试剂调节溶液pH之前,通入足量Cl2或加足量H2O2;(4)a.在Y中加入NaCl固体,溶液中氯离子浓度增大,平衡向右移动,溶液变为绿色,a正确;b.在Y中加入CuCl2晶体,溶液中Cu(H2O)42+浓度增大,平衡向右移动,溶液变为绿色,b正确;c.将Y稀释,平衡向逆反应移动,溶液呈蓝色,c正确;d.取Y进行电解,铜离子放电,溶液颜色最终消失,d错误;答案选d

一、单选题

1.某温度下,在恒容密闭容器中发生可逆反应:。下列情况中不能说明该反应已达到化学平衡状态的是

A.混合气体的颜色不变 B.混合气体的平均相对分子质量不变

C.混合气体的密度不再发生改变 D.密闭容器中的压强保持不变

2.T℃时,某一气态平衡体系中含有X(g)、Y(g)、Z(g)、W(g)四种物质,此温度下发生反应的平衡常数表达式为:,有关该平衡体系的说法正确的是

A.该反应可表示为X(g) + 2Y(g)2Z(g) + 2W(g)

B.减小X浓度,平衡向逆反应方向移动,平衡常数K减小

C.升高温度,W(g)体积分数增加,则正反应是放热反应

D.增大反应容器的压强,该反应速率一定增大

3.在一密闭容器中发生反应 ,达到平衡后,只改变某一个条件时反应速率与反应时间的关系如图所示。

下列时间段中,氨的百分含量最高的是

A. B. C. D.

4.欲提高合成氨N2+3H22NH3反应的反应速率,下列措施可行的是

①采用高温 ②采用高压 ③使用催化剂 ④增大N2的浓度 ⑤增大H2的浓度

A.①②③ B.②③④ C.①③⑤ D.全部

5.下列事实能用化学平衡移动原理解释的是

①光照新制的氯水时,溶液的pH逐渐减小

②在铂铑合金催化下缩短N2和H2合成氨的时间

③可用浓氨水和氢氧化钠固体快速制取氨气

④红棕色的NO2,加压后颜色先变深后变浅

⑤对容积可变的密闭容器中已达平衡的HI、I2、H2混合气体进行压缩,混合气体颜色变深

⑥打开可乐瓶盖后看到有大量气泡逸出

⑦实验室中常用排饱和食盐水的方法收集Cl2

A.①②④⑥⑦ B.①③④⑥⑦ C.①③④⑤⑥⑦ D.①④⑤⑥⑦

6.在甲、乙、丙三个恒温恒容的密闭容器中,分别加入足量活性炭和一定量的NO,发生反应C(s)+2NO(g)N2(g)+CO2(g),测得各容器中c(NO)随反应时间t的变化情况如下表所示,下列说法正确的是

容器(温度) t(min) c(mol L-1) 0 40 80 120 160

甲(400℃) c(NO) 2.00 1.50 1.10 0.80 0.80

乙(400℃) c(NO) 1.00 0.80 0.65 0.53 0.45

丙(T℃) c(NO) 2.00 1.40 1.10 1.10 1.10

A.达到平衡状态时,2v正c(NO)=v逆c(N2)

B.容器内压强不再改变说明反应已达平衡

C.丙容器中从反应开始到建立平衡的平均反应速率v c(NO)=0.01125 mol·L-1·min-1

D.由表格数据可知:T>400

7.在容积不变的密闭容器中,有反应:A(g)+B(g)2C(g)+D(s),在一定温度下,能表明该反应达到平衡的是

A.混合气体的压强 B.A 与 B 的物质的量之比保持不变

C.混合气体的密度 D.2v正(A)=v正(C)

8.下列事实中,不能用勒沙特列原理解释的是

A.开启啤酒后,瓶中马上泛起大量泡沫

B.实验室中常用排饱和食盐水的方法收集氯气

C.对于达到平衡后,给体系加压,气体颜色加深

D.工业合成氨过程中采用高压

9.某温度下,H2(g)+CO2(g)H2O(g)+CO(g)的平衡常数K=。该温度下在甲、乙、丙三个恒容密闭容器中投入H2(g)和CO2(g),其起始浓度如右表所示。下列不正确的是

起始浓度 甲 乙 丙

c(H2)/mol/L 0.010 0.020 0.020

c(CO2)/mol/L 0.010 0.010 0.020

A.平衡时,乙中CO2的转化率大于60%

B.平衡时,甲中和丙中H2的转化率均是60%

C.平衡时,丙中c(CO2)是甲中的2倍,是0.012mol/L

D.反应开始时,丙中的反应速率最快,甲中的反应速率最慢

10.向体积均为1L的两个恒容密闭容器中分别加入足量X(s)和0.1molY(g),发生反应X(s)+Y(g)G(g)+W(g) △H,其中甲为绝热过程,乙为恒温过程,两个反应体系的压强随时间的变化曲线如图所示。下列说法错误的是

A.△H>0

B.单位时间内,气体压强变化较大的是曲线乙

C.气体的总物质的量:na<nb

D.b点平衡常数K>0.05mol L-1

11.密闭容器中进行反应:X2(g)+3Y2(g) 2Z(g),X2、Y2、Z起始浓度分别为0.2mol/L、0. 6mol/L、0.4mol/L,当平衡时,下列数据肯定不对的是

A.X2为0.4mol/L,Y2为1.2mol/L B.Y2为1.0mol/L

C.X2为0.3mol/L,Z为0.2mol/L D.Z为0.7mol/L

12.氮氧化物是大气污染物之一,如图为科研人员探究消除氮氧化物的反应机理,下列说法不正确的是

A.过程I中NO既作氧化剂又作还原剂

B.过程Ⅱ中每生成1molO2时,转移电子的数目约为4×6.02×1023

C.过程中涉及的反应均为氧化还原反应

D.整个过程中Ni2+作催化剂

13.一定温度下, 在2 L的恒容密闭容器中发生反应2A (s)B (g)+C (g)。 反应过程中的部分数据如下表所示:

n/mol t/min n(A) n(B) n(C)

0 1.6 0.4 0

10 0.6

20 0.6

30 1.0

下列说法正确的是

A.0~10 min用A表示的平均反应速率为0.05 mol/(L·min)

B.上述条件下, 该反应在20~30 min之间达到平衡

C.A的平衡转化率为75%

D.若30 min后对容器进行压缩,重新达到平衡状态的过程中,气体的平均相对分子量保持不变

14.下列说法错误的是

A.在浓度较低的FeCl3和KSCN的混合溶液中加入少量铁粉,溶液颜色变浅,说明可逆反应中反应物浓度减小平衡左移

B.在K2Cr2O7溶液中滴加几滴NaOH溶液,平衡移向CrO,混合溶液颜色变黄,继续滴加几滴盐酸,溶液颜色变浅,说明H+浓度增加,平衡移向Cr2O

C.蓝色的CuCl2溶液受热,溶液变绿,说明Cu(H2O)转化为[CuCl4]2-为吸热反应

D.一装有NO2和N2O4的密闭容器,将其置于冷水中,则一段时间后容器内分子数减少

15.某温度下,在容积固定不变的密闭容器中发生下列可逆反应:X(g)+2Y(g)2Z(g)。平衡时,X、Y、Z的物质的量分别为1mol、1mol、2mol,保持温度不变,再向容器中分别充入1mol、1mol、2mol的X、Y、Z,则下列叙述中正确的是

A.刚充入时,反应速率v正减小,v逆增大

B.达到新平衡时,容器内气体平均相对分子质量增大

C.达到新平衡时,容器内气体的压强是原来的两倍

D.达到新平衡时,容器内气体的百分组成和原来相同

二、填空题

16.工业合成氨反应如下:N2+3H2 2NH3。请回答下列问题:

(1)在一定条件下2L的密闭容器中进行实验,并测得下列数据:

物质 N2 H2 NH3

起始(mol) 2 7 0

10s(mol) 1.6

平衡时(mol) 2

则10s内,用氢气表示的化学反应速率是 ,该反应的化学平衡常数是

(2)已知氮气、氢气、和氨气的沸点分别为:-1969℃、-2539℃和-3359℃,你认为工业上将氨气从混合气体中分离出来的措施是 ,从而达到反应气体循环利用的目的.实验室检验氨气的方法是

17.已知可逆反应M(g)+N(g) P (g)+Q(g) ,请回答下列问题:

(1)在某温度下,反应物的起始浓度分别为:c(M)= 1 mol L-1,c(N)=2.4 mol L-1,达到平衡后,M的转化率为60%,此时N的转化率为 ;该温度时K= 。

(2)若温度升高K值增大,则该反应为 反应。(填“吸热”或“放热”)。理由 。

(3)若反应温度升高,M的转化率 (填“增大”“减小”或“不变”;)

(4)若反应温度不变,反应物的起始浓度分别为:c(M)= 4mol L-1, c(N)=a mol L-1;达到平衡后,c(P)=2 mol L-1,a= 。

(5)若反应温度不变,反应物的起始浓度为:c(M) = c(N)= b mol L-1,达到平衡后,M的转化率为 。

18.工业上,以煤炭为原料,通入一定比例的空气和水蒸气,经过系列反应可以得到满足不同需求的原料气。

已知:反应1:

反应2:

反应3:

(1)①相同质量的C、CO和完全燃烧时放出的热量由大到小的顺序为 (用化学式表示)。

②25℃,101kPa时,若断裂1mol O=O,1mol C=O需要吸收的能量分别为495kJ、799kJ,则断裂分子中的碳氧键需要吸收的热量为 kJ。

(2)水煤气反应: 。

①工业生产水煤气时,通常交替通入适量的空气和水蒸气与煤炭反应,其理由是 。

②将煤先转化为水煤气再完全燃烧整个过程的热效应与煤直接完全燃烧的热效应 (填“相等”或“不相等”)。

(3)一氧化碳变换反应: 。以固体催化剂M催化变换反应,反应历程分两步完成,能量-反应过程如图所示。

① 。

②用两个化学方程式表示该反应历程:

步骤I: 步骤II: 。

③从图中可以看出加入催化剂能够加快反应速率的原因是 。

三、实验题

19.某实验室尝试变废为宝,模仿工业制硫酸工艺利用SO2,方程式为2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g),在一容积固定为10L的密闭容器中进行该反应,测得如下数据:

实验组 温度(℃) 起始量/mol 平衡量/mol 达到平衡所需时间/h

SO2 O2 SO3

1 250 4 2 0.4 48

2 260 2 1 0.4 16

3 260 a b c t

(1)通过分析第1组和第2组实验数据,比较两组实验中SO2的化学反应速率,可得到影响该反应速率因素的相关结论为 。

(2)在第3组的实验中一开始加入了0.5mol的SO3,反应达平衡时c仍为0.4mol,则a= ,b= 。

20.地下水中硝酸盐造成的氮污染已成为重要的环境问题。某课题组利用铁粉和溶液反应模拟地下水脱氮过程:。足量铁粉还原溶液的过程中,溶液中相关离子浓度、随时间的变化关系如图所示,部分副反应产物曲线略去。

(1)从图中可得出模拟脱氮过程中,各种离子浓度的变化有何规律 。

(2)完成对影响脱氮反应速率因素的假设。

假设因素一,溶液的;

假设因素二:

假设因素三:

(3)设计实验验证上述假设因素,写出实验步骤及结论。(已知。溶液中的浓度可用离子色谱仪测定;为防止空气中的对脱氮的影响,可向溶液中通入)

实验步骤:

实验结论:

21.氯化铜是一种广泛用于生产颜料、木材防腐剂等的化工产品。某研究小组用粗铜(含杂质Fe)按下述流程制备氯化铜晶体(CuCl2·2H2O)。

(1)实验室采用如下图所示的装置,可将粗铜与Cl2反应转化为固体1(部分仪器和夹持装置已略去)。

①仪器A的名称是 ;仪器B中发生的离子反应方程式为:

②实验开始前,需要做的操作是 。

③有同学认为应在浓硫酸洗气瓶前增加吸收HCl的装置,你认为 (填“是”或“否”)。原因 。

(2)试剂X用于调节pH以除去杂质, X可选用下列试剂中的(填序号) 。

a.CuO b.CuSO4 c.Cu2(OH)2CO3 d.NH3·H2O e.Fe2O3 f.Fe

(3)若制备的氯化铜晶体经检验含有FeCl2,其原因可能是 ,试提出改进方案:

(4)在溶液2转化为CuCl2·2H2O的操作过程中,发现溶液颜色由蓝色变为绿色。小组同学欲探究其原因。已知:在氯化铜溶液中有如下转化关系:

Cu(H2O)42+(aq)+4Cl (aq) CuCl42 (aq)+4H2O(l)

蓝色 绿色

取氯化铜晶体配制成蓝绿色溶液Y,进行实验验证以上关系,下列实验中说法不正确的是 (填序号)。

a.在Y中加入NaCl固体,溶液变为绿色

b.在Y中加入CuCl2晶体,溶液变为绿色

c.将Y加水稀释,发现溶液呈蓝色

d.取Y溶液用惰性电极进行电解,溶液颜色最终消失

试卷第4页,共9页

参考答案:

1.C

【详解】A.NO2为红棕色气体,N2O4为无色气体,因此当混合气体的颜色不变,说明反应达到平衡,故A不符合题意;

B.根据,组分都是气体,混合气体总质量始终不变,根据反应方程式,该反应为气体物质的量减少的反应,因此当混合气体平均相对分子质量不变时,说明反应达到平衡,故B不符合题意;

C.根据,组分都是气体,混合气体总质量始终不变,容器为恒容,混合气体体积始终不变,因此任何时刻混合气体密度都不变,即混合气体密度不变,不能说明反应达到平衡,故C符合题意;

D.相同条件下,气体压强之比等于物质的量之比,该反应为气体物质的量减少的反应,因此混合气体压强不变,说明反应达到平衡,故D不符合题意;

答案为C。

2.C

【详解】T℃时,某一气态平衡体系中含有X(g)、Y(g)、Z(g)、W(g)四种物质,此温度下有关该平衡体系的说法正确的是()

A. 已知发生反应的平衡常数表达式为:,结合平衡常数的定义,可知:该反应方程式为: ,A错误;

B. 减小X浓度,平衡向正反应方向移动,但平衡常数K只受温度影响,故K不变化,B错误;

C. 升高温度,W(g)体积分数增加,则平衡左移,由勒夏特列原理知,该反应正反应是放热反应,C正确;

D. 增大反应容器的压强,假如各X、Y、Z、W气体的浓度不变,则该反应速率也不变,即:恒容条件下充入惰性气体,总压增大分压不变,反应速率不变,D错误;

答案选C。

3.A

【详解】平衡正向移动NH3百分含量高,平衡逆向移动NH3百分含量降低,根据图示知,t1~t2、t4~t5时间段内平衡均向逆反应方向移动,NH3的含量均比时间段的低,所以时间段内NH3的百分含量最高,故答案为A

4.D

【详解】①采用高温反应速率加快;②采用高压反应速率加快;③使用催化剂加快反应速率;④增大N2的浓度即增大反应物浓度反应速率加快;⑤增大H2的浓度即增大反应物浓度反应速率加快;

答案选D。

5.B

【详解】①在新制氯水中存在平衡:Cl2+H2O H++Cl-+HClO。光照新制的氯水时,次氯酸分解,c(HClO)降低,化学平衡正向移动,导致氢离子浓度增大,溶液的pH逐渐减小,能用化学平衡移动原理解释,①符合题意;

②在铂铑合金催化下缩短N2和H2合成氨的时间,催化剂不会改变平衡移动,不能用化学平衡移动原理解释,②不符合题意;

③在浓氨水中存在平衡:NH3+H2O NH3·H2O NH+OH-,氢氧化钠溶于水电离出OH-且放热,c(OH-)增大、温度同时升高,化学平衡向生成氨气方向移动,可用浓氨水和氢氧化钠固体快速制取氨气,能用化学平衡移动原理解释,③符合题意;

④红棕色的NO2中存在平衡2NO2 N2O4,加压、由于体积减小,NO2浓度变大,颜色先加深,后来由于加压,平衡向生成四氧化二氮的方向移动,气体颜色又变浅,能用化学平衡移动原理解释,④符合题意。

⑤2HI(g) H2(g)+I2(g)可逆反应增大压强平衡不移动,颜色变深其实是因为体积减小I2(g)浓度增大引起的,不能用平衡移动原理解释,⑤不符合题意;

⑥CO2(g) CO2(aq),由于打开瓶盖后外部气压比里面气压小,CO2会溢出,减小了CO2(g)浓度,此平衡逆向移动,能用平衡移动原理解释,⑥符合题意;

⑦氯气与水发生反应Cl2+H2O H++Cl-+HClO,在饱和食盐水中Cl-浓度比纯水的大,增大氯离子浓度,化学平衡逆向移动,导致氯气溶解度减小,氯气逸出,故可用排饱和食盐水的方法收集氯气,能用勒夏特列原理解释,⑦符合题意;

综上,①③④⑥⑦符合、B符合;

答案选B。

6.D

【详解】A.达到平衡状态时,v正c(NO)与v逆c(N2)比值等于计量系数比2:1,因此v正c(NO)=2v逆c(N2),故A错误;

B.该反应是等体积反应,压强不随反应进行而改变,当容器内压强不再改变不能说明反应已达平衡,故B错误;

C.丙容器中在什么时间达到平衡不清楚,无法计算从反应开始到建立平衡的平均反应速率,故C错误;

D.根据上面图中表格丙与甲比较得出丙的反应速率快,而达到平衡时转化率发生改变,说明是温度发生改变,单位时间改变量大,速率快,说明该过程是升温,T>400,故D正确;

故选D。

7.C

【详解】A.该反应是气体体积不变的反应,反应中容器内压强始终不变,则混合气体的压强不变不能说明正逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,故A错误;

B.A 与 B 的物质的量之比保持不变不能说明正逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,故B错误;

C.由质量守恒定律可知,反应中气体的质量减小,在容积不变的密闭容器中混合气体的密度减小,则混合气体的密度保持不变说明正逆反应速率相等,反应达到平衡,故C正确;

D.2v正(A)=v正(C) 不能说明正、逆反应速率相等,无法判断反应是否达到平衡,故D错误;

故选C。

8.C

【详解】A.开启啤酒瓶后,瓶中马上泛起大量泡沫,是压强对其影响导致的,且属于可逆反应,能用勒沙特列原理解释,故A不符合;

B.氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,该反应存在溶解平衡,饱和食盐水中含有氯化钠电离出的氯离子,饱和食盐水抑制了氯气的溶解,所以实验室可用排饱和食盐水的方法收集氯气,能用勒沙特列原理解释,故B不符合;

C.H2、I2、HI三者的平衡,增大压强平衡不移动,但浓度增大,则颜色加深,不能用勒沙特列原理解释,故C符合;

D.根据平衡: N2+3H22NH3,增压平衡向气体体积减小的方向移动,提高氨气产出,能用勒沙特列原理解释,故D不符合。

故选C。

9.C

【分析】设平衡时,甲中一氧化碳的浓度为amol/L,由方程式可得:=,解得a=0.006,则氢气的转化率为×100%=60%,CO2的转化率为。

【详解】A.由分析可知,平衡时,甲中CO2的转化率为60%,乙和甲对比,乙相当于在甲的基础上增加了氢气的量,所以乙中二氧化碳的转化率增大,会大于甲中的,即大于60%,A正确;

B.由分析可知,平衡时,甲中氢气的转化率为60%,由表格数据可知,丙相当于甲增大压强,该反应是气体体积不变的反应,增大压强,平衡不移动,则甲中和丙中氢气转化率相同,都是60%,故B正确;

C.由分析可知,平衡时,甲中一氧化碳的浓度为0.006 mol/L,由表格数据可知,丙相当于甲增大压强,该反应是气体体积不变的反应,增大压强,平衡不移动,则丙中二氧化碳是甲中的2倍,浓度为(0.010—0.006) mol/L×2=0.08 mol / L,故C错误;

D.由表格数据可知,乙相当于甲增加氢气的浓度、丙相当于乙二氧化碳的浓度,浓度越大,反应速率越快,则反应开始时,丙中的反应速率最快,甲中的反应速率最慢,故D正确;

故答案为:C。

10.D

【详解】A.甲为绝热过程,乙为恒温过程,而乙达到平衡时间更短,说明乙对应温度较高,说明该反应为吸热反应,△H>0,A正确;

B.乙对应温度较高,反应速率更快,单位时间内,气体压强变化较大的是曲线乙,B正确;

C.反应在两个恒容密闭容器进行,根据a、b两点压强相同,而乙温度更高,则甲容器气体物质的量大于乙,即na<nb,C正确;

D.根据压强之比等于物质的量之比,c点气体物质的量为0.15mol,结合反应方程式的系数关系,则Y反应了0.05mol,列出三段式为:

K=mol/L=0.05mol L-1,甲的温度低于乙,该反应为吸热反应,降低温度,平衡逆向移动,则K<0.05mol L-1,D错误;

故选D。

11.A

【分析】化学平衡的建立,既可以从正反应开始,也可以从逆反应开始,或者从正逆反应开始,不论从哪个方向开始,物质都不能完全反应,利用极限法假设完全反应,计算出相应物质的浓度变化量,实际变化量小于极限值,据此判断分析。

【详解】如果反应正向进行,则依据极限法可知

如果反应逆向进行,则依据极限法可知

这说明X2的浓度介于0和0.4mol/L之间,Y2的浓度介于0和1.2mol/L之间,Z的浓度介于0和0.8mol/L之间,所以选项A中的X2为0.4mol/L,Y2为1.2mol/L是不可能的。

答案选A。

12.B

【分析】由图可知,过程I发生的反应为2Ni2++2NO=2Ni3++2O—+N2,过程Ⅱ发生的反应为2Ni3++2O—=2Ni2++O2↑,总反应为2NOO2+N2。

【详解】A.由分析可知,过程I发生的反应为2Ni2++2NO=2Ni3++2O—+N2,反应中氮元素的化合价降低被还原,氧元素的化合价升高被氧化,则一氧化氮既作反应的氧化剂又作反应的还原剂,故A正确;

B.由分析可知,过程Ⅱ发生的反应为2Ni3++2O—=2Ni2++O2↑,则过程Ⅱ中每生成1molO2时,转移电子的数目约为2×6.02×1023,故B错误;

C.由分析可知,过程I和过程Ⅱ涉及的反应均有元素发生化合价变化,均为氧化还原反应,故C正确;

D.由分析可知,消除氮氧化物的总反应为2NOO2+N2,整个过程中镍离子作反应的催化剂,故D正确;

故选B。

13.C

【分析】根据表中数据结合化学方程式,20min时,生成n(B)= n(C)=0.6mol,n(B)原有0.4mol,即n(B)=1.0mol,30min时,n(B)=1.0mol,则反应在20min时以达到平衡。

【详解】A.0~10 min A为固体,不能用A表示平均反应速率,A说法错误;

B.根据分析可知上述条件下, 该反应在20min时达到平衡,B说法错误;

C.A的平衡转化率=×100%=75%,C说法正确;

D.若30 min后对容器进行压缩,平衡逆向移动,而剩余的B、C中,B的含量越来越大,重新达到平衡状态的过程中,气体的平均相对分子量发生改变,D说法错误;

答案为C。

14.B

【详解】A.浓度较低的氯化铁和硫氰化钾混合溶液呈红色,溶液中存在如下平衡:Fe3++3SCN—Fe(SCN)3,向混合溶液中加入少量铁粉,铁离子与铁反应生成亚铁离子,反应物浓度减小,平衡向逆反应方向移动,溶液红色变浅,故A正确;

B.重铬酸钾溶液中存在如下平衡:Cr2O+H2O2CrO+2H+,向溶液中滴加几滴氢氧化钠溶液,平衡向正反应方向移动,铬酸根离子浓度减小,混合溶液颜色变黄,继续滴加几滴盐酸,重铬酸根离子与盐酸反应生成铬离子、氯气和水,则溶液颜色变浅与平衡移动无关,故B错误;

C.氯化铜溶液中存在如下平衡:Cu(H2O)+4Cl—[CuCl4]2—+4H2O,该反应为吸热反应,升高温度,平衡向正反应方向进行,溶液变绿色,故C正确;

D.二氧化氮转化为四氧化二氮的反应为放热反应,将装有二氧化氮和四氧化二氮的密闭容器置于冷水中,平衡向正反应方向移动,容器内分子数减少,故D正确;

故选B。

15.B

【分析】平衡时,X、Y、Z的物质的量分别为1mol、1mol、2mol,保持温度不变,再向容器中分别充入1mol、1mol、2mol的X、Y、Z,等效为体积缩小一倍,压强增大,平衡向正反应方向移动,据此分析判断。

【详解】A.刚充入时,反应物、生成物的浓度都增大,正、逆速率都增大,故A错误;

B.平衡向正反应方向移动,混合气体总的物质的量减小,混合气体总质量不变,故容器内气体的平均相对分子质量增大,故B正确;

C.假设平衡不移动,压强为原来2倍,但平衡向正反应方向移动,平衡时压强小于原来的2倍,故C错误;

D.平衡向正反应方向移动,容器内气体的百分组成发生了变化,故D错误;

故选B。

16. 0.12molL-1s-1 0.25 降温使氨气变为液体,与氢气、氮气分离 用湿润的红色石蕊试纸靠近瓶口或试管口,若试纸变蓝,说明存在氨气

【分析】(1)先计算氨气的反应速率,再根据同一可逆反应、同一条件下,不同物质的反应速率之比等于化学计量数之比,计算氢气的反应速率;;

(2)氨气分子间可以形成氢键,故氨气的熔沸点比较高,易液化,所以可以采用液化法分离氨气;氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。

【详解】(1),根据同一可逆反应、同一条件下,不同物质的反应速率之比等于化学计量数之比,即(NH3):(H2)=2:3,故(H2)=0.12molL-1s-1;平衡时生成NH3的物质的量为2mol,根据反应过程中,反应物、生成物的物质的量变化之比等于化学计量数之比,故平衡时n(N2)=2mol-1mol=1mol,n(H2)=7mol-3mol=4mol,因为容器的体积为2L,所以平衡时c(N2)= =0.5molL-1,c(H2)= =2molL-1,

c(NH3)= =1molL-1,=0.25;

(2)氨气熔沸点较高,易液化,可以采用液化方法分离氨气;氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,所以用湿润的红色石蕊试纸靠近瓶口或试管口,若试纸变蓝,说明存在氨气。

17. 25% 0.5 吸热 温度升高K值增大是吸热反应 增大 6 41%

【分析】平衡常数的相关计算,可以列三段式进行计算。

【详解】(1)列三段式: ,N的转化率为:, ,

故答案为:25%;0.5;

(2)温度升高K值增大,K增大说明平衡向右移动,升温向右移动,所以正反应为吸热反应,

故答案为:吸热;温度升高K值增大是吸热反应;

(3)正反应为吸热反应,升高温度平衡向右移动,所以M的转化率增大,

故答案为:增大;

(4)列三段式:,根据平衡常数,解得a=6,

故答案为:6;

(5)设达到平衡时M的浓度减小x mol/L, ,根据平衡常数,解得,故M的转化率为,

故答案为:41%

18.(1) H2>C>CO l067.5

(2) 水蒸气与煤炭反应吸热,氧气与煤炭反应放热,交替通入空气和水蒸气有利于维持体系热量平衡,保持较高温度,有利于加快化学反应速率 相等

(3) -41 催化剂参与反应,降低了反应的活化能

【详解】(1)①由反应1可知1gC完全燃烧放出的热量为=32.83kJ;由反应2可知1gCO完全燃烧放出的热量为=10.11kJ;由反应3可知1gH2完全燃烧放出的热量为=121kJ;故相同质量的C、CO和H2完全燃烧时放出的热量由大到小的顺序为H2>C>CO;答案为:H2>C>CO。

②反应2为2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) H2=-566kJ/mol, H2=反应物的键能总和-生成物的键能总和,则-566kJ/mol=2×CO(g)分子中碳氧键的键能+495kJ/mol-4×799kJ/mol,CO(g)分子中碳氧键的键能=1067.5kJ/mol,断裂1molCO(g)分子中的碳氧键需要吸收的热量为1067.5kJ;答案为:1067.5。

(2)①由水煤气反应知,水蒸气与煤炭反应吸热,由反应1知,氧气与煤炭反应放热,交替通入空气和水蒸气有利于维持体系热量平衡,保持较高温度,有利于加快化学反应速率,故工业生产水煤气时,通常交替通入适量的空气和水蒸气与煤炭反应;答案为:水蒸气与煤炭反应吸热,氧气与煤炭反应放热,交替通入空气和水蒸气有利于维持体系热量平衡,保持较高温度,有利于加快化学反应速率。

②根据盖斯定律“一个化学反应,不管是一步完成的还是分几步完成的,其反应热是相同的”可知,将煤先转化为水煤气再完全燃烧整个过程的热效应与煤直接完全燃烧的热效应相等;答案为:相等。

(3)①根据盖斯定律,将反应2×-反应3×得CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) H=(-566kJ/mol)×-(-484kJ/mol)×=-41kJ/mol;答案为:-41。

②总反应为CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g),步骤I的反应为M+H2O=MO+H2,将总反应减去步骤I的反应可得步骤II的反应,步骤II的反应为CO+MO=CO2+M;答案为:CO+MO=CO2+M。

③从图中可以看出加入催化剂能够加快反应速率的原因是催化剂参与反应,降低了反应的活化能;答案为:催化剂参与反应,降低了反应的活化能。

19.(1)温度升高,反应速率增大

(2) 1.5 0.75

【解析】(1)

实验组1中SO2的化学反应速率v1= mol/(L·h)=0.0075mol/(L·h),实验组2中SO2的化学反应速率v2=mol/(L·h)=0.01mol/(L·h),故v1<v2,因此结论为:温度升高,反应速率增大;

(2)

平衡常数只受温度影响,2、3组温度相同,反应后C仍为0.4mol,为等效平衡,极值转化后与第2组起始量相同,第2组起始量为2mol,1mol,0,第3组为a+0.5=2,b+0.25=1,即a=1.5,b=0.75,故答案为1.5;0.75。

20.(1)脱氮过程中的开始阶段,的浓度逐渐减小,的浓度逐渐增大, H+浓度减小,Fe2+浓度增大,反应的后期,H+、Fe2+浓度变化不大

(2) 温度 铁粉颗粒大小

(3) ①分别取等体积、等浓度的KNO3溶液于不同的试管中;②调节溶液呈酸性且pH各不相同,并通入N2;③分别向上述溶液中加入足量等质量的同种铁粉;④用离子色谱仪测定相同反应时间时各溶液中的浓度 若pH不同的KNO3溶液中,测出的的浓度不同,表明pH对脱氮速率有影响,否则无影响

【分析】本题是一道验证性的实验题,在酸性条件下向硝酸钾溶液中加入铁粉,使硝酸根被还原为铵根离子,然后改变反应的条件通过测量溶液总剩余硝酸根离子的浓度来分析反应速率,以此解题。

【详解】(1)由图可知,脱氮过程中的开始阶段,的浓度逐渐减小,的浓度逐渐增大, H+浓度减小,Fe2+浓度增大,反应的后期,H+、Fe2+浓度变化不大;

(2)从反应速率的影响因素考虑溶液的pH、温度、铁粉颗粒大小等都会影响反应速率;

(3)可以用离子色谱仪测定不同pH中反应后溶液中硝酸根离子的浓度来验证假设,故实验步骤为:①分别取等体积、等浓度的KNO3溶液于不同的试管中;②调节溶液呈酸性且pH各不相同,并通入N2;③分别向上述溶液中加入足量等质量的同种铁粉;④用离子色谱仪测定相同反应时间时各溶液中的浓度;

结论:若pH不同的KNO3溶液中,测出的的浓度不同,表明pH对脱氮速率有影响,否则无影响。

21. 分液漏斗 MnO2 + 4H+ + 2Cl == Mn2+ + Cl2↑ + 2H2O 检查装置气密性 否 HCl不影响反应实验的测定结果 a,c Cl2不足以反应粗铜 在溶液1加试剂调节溶液pH之前,通入足量Cl2/或加足量H2O2 d

【详解】粗铜(含杂质Fe)与氯气反应生成氯化铁和氯化铜,加稀盐酸溶解,形成氯化铁和氯化铜溶液,再加CuO或氢氧化铜等调节pH,使铁离子转化为氢氧化铁沉淀,过滤得到的固体2为氢氧化铁,溶液2为氯化铜溶液,氯化铜溶液在HCl氛围中蒸发结晶得到CuCl2 2H2O,则

(1)①根据装置图可知仪器A的名称是分液漏斗;仪器B用来制备氯气,其中发生的离子反应方程式为MnO2 + 4H+ + 2Cl Mn2+ + Cl2↑ + 2H2O;②实验开始前,需要做的操作是检查装置气密性;③HCl与粗铜不反应,之后可被NaOH溶液吸收,所以氯气中的氯化氢不需要除去;(2)试剂X用于调节pH,则试剂X要能与酸反应,且不引入新杂质,所以可以用氧化铜或碱式碳酸铜,答案选ac;(3)若制备的氯化铜晶体经检验含有FeCl2,这说明前面反应时氯气不足,铜过量,溶于盐酸时,铜与铁离子反应引入了亚铁离子,改进方案为在溶液1加试剂调节溶液pH之前,通入足量Cl2或加足量H2O2;(4)a.在Y中加入NaCl固体,溶液中氯离子浓度增大,平衡向右移动,溶液变为绿色,a正确;b.在Y中加入CuCl2晶体,溶液中Cu(H2O)42+浓度增大,平衡向右移动,溶液变为绿色,b正确;c.将Y稀释,平衡向逆反应移动,溶液呈蓝色,c正确;d.取Y进行电解,铜离子放电,溶液颜色最终消失,d错误;答案选d

同课章节目录

- 第1章 化学反应与能量转化

- 第1节 化学反应的热效应

- 第2节 化学能转化为电能——电池

- 第3节 电能转化为化学能——电解

- 第4节 金属的腐蚀与防护

- 微项目 设计载人航天器用化学电池与氧气再生方案——化学反应中能量及物质的转化利用

- 第2章 化学反应的方向、 限度与速率

- 第1节 化学反应的方向

- 第2节 化学反应的限度

- 第3节 化学反应的速率

- 第4节 化学反应条件的优化——工业合成氨

- 微项目 探讨如何利用工业废气中的二氧化碳合成甲醇——化学反应选择与反应条件优化

- 第3章 物质在水溶液中的行为

- 第1节 水与水溶液

- 第2节 弱电解质的电离 盐类的水解

- 第3节 沉淀溶解平衡

- 第4节 离子反应

- 微项目 揭秘索尔维制碱法和侯氏制碱法——化学平衡思想的创造性应用