《故乡》课件

图片预览

文档简介

课件35张PPT。故乡鲁迅鲁迅的故乡浙江绍兴是一个美丽的江南水乡小城,也是历史文化名城。那里山青水秀,风光宜人,历史悠久,名人辈出,古有大禹、西施、范蠡、越王勾践、书圣王羲之父子、今有秋瑾、蔡元培、周恩来、朱自清……可谓物华天宝,人杰地灵。作家作品与时代背景A.简介:鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。中国现代杰出的思想家、革命家和文学家,中国现代文学的奠基人。在短短五十五年坎坷人生中,于散文、诗歌、小说、杂文等文体广泛涉猎,均有重大建树,尤以杂文成就最高,为我们留下了许多名篇警句。。生平著述很多,有短篇小说集《呐喊》和《彷徨》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》《二心集》、《而已集》、《三闲集》、《华盖集》、《且介亭杂言文》等,皆收入《鲁迅全集》中。 1911年中国爆发了辛亥革命,把满清皇帝赶下了台,结束了2000多年的封建统治。但是,辛亥革命的成果被军阀篡夺了,袁世凯称帝,张勋复辟,广大劳动人民仍然生活在水深火热之中。1919年,中国人民奋起斗争,爆发了反帝反封建的五四运动。同年12月,鲁迅先生回故乡绍兴搬家接母亲到北京居住,亲眼看到了故乡破败不堪,农民生活十分穷困的残酷现实,百感交集,思绪万千。1921年1月,他便以这次回乡的经历为为题材,写了这篇小说。

(《故乡》选自短篇小说集《呐喊》 B.写作背景谈谈小说小说: 以塑造人物为中心,通过完整的故事情节的叙述和环境的描写反映社会生活。小说分类长篇中篇短篇按篇幅长短(小小说)小说三要素:人物、故事情节、环境人物塑造方法:外貌、语言、动作、心理、 神态描写 故事情节:开端、发展、高潮、结局 (序幕、尾声)环境:自然环境

社会环境阅读小说应该从哪几个方面入 手?故事情节环境描写人物形象主题思想思考1、“我”是何时回故乡的?在故乡呆了多长的时间?找到相应的词语。

2、小说是按照什么顺序叙述的?

3、叙述了那些主要情节?

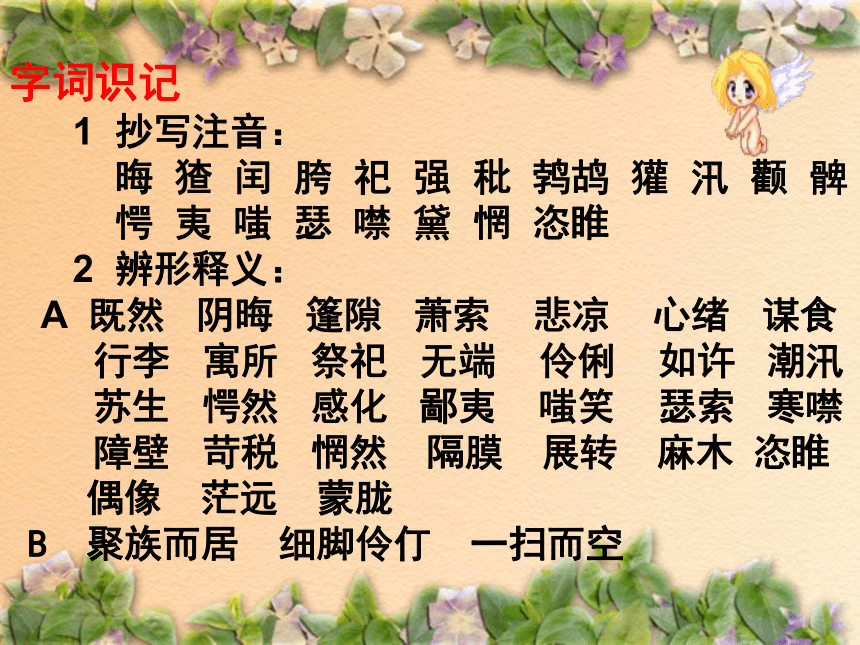

《故乡》朗读字词识记 1 抄写注音: 晦 猹 闰 胯 祀 强 秕 鹁鸪 獾 汛 颧 髀 愕 夷 嗤 瑟 噤 黛 惘 恣睢 2 辨形释义: A 既然 阴晦 篷隙 萧索 悲凉 心绪 谋食 行李 寓所 祭祀 无端 伶俐 如许 潮汛 苏生 愕然 感化 鄙夷 嗤笑 瑟索 寒噤 障壁 苛税 惘然 隔膜 展转 麻木 恣睢 偶像 茫远 蒙胧 B 聚族而居 细脚伶仃 一扫而空 理清文章结构 小说以第一人称“我”回故乡的见闻和感受为情节线索,可分为三个部分:

一、回故乡:(1-5段)描写故乡的萧条景象和“我”见到故乡的复杂心情。

二、 在故乡:(6-77段)着重刻划闰土和杨二嫂的变化和“我”的所感。

三、 离故乡:(78-88段)“我”怀着痛苦与失望的心情离开故乡并寄希望于未来。

文中有几处景物描写?各有什么作用?

①第2自然段是景物描写。其作用是渲染了沉寂、荒凉的气氛,衬托出“我”的悲凉心情。

②第12自然段描写的少年闰土月夜瓜地刺猹图。景物色彩明快、艳丽。人物英俊、活泼,二者相映成辉。

其作用是展现了20年前故乡的美丽景象。

③结尾段再现海边奇异的图画是景物描写。其作用是表明“我”对新的希望的想象、憧憬。

思 考1、故乡除了景物的变化外,还有什么变化?

(人的变化)

2、看看人物到底有哪些变化?阅读课文填写下表。

外貌语言 对我的态度对生活的态度 少年闰土十一二岁 紫色圆脸 毡帽、银项圈 红活圆实的手 健康壮实活泼刚健 动作利落 有智有勇 语言朴质生动 热情纯真友好热情 纯真平等友谊热爱生活 生活知识丰富天真活泼 无忧无虑中年闰土 脸色灰黄 皱纹深 极薄的棉衣 眼肿得通红 破毡帽 手粗笨开裂 说话吞吞吐吐 只是摇头 谦恭又含糊 迟钝麻木恭恭敬敬

呼“我”老爷悲哀痛苦 寄托神灵是什么原因使闰土 产生了这样的变化?生气勃勃、热情开朗

勇敢机灵、纯真善良苍老贫困、因循守旧、麻木

迟钝、淳朴善良的木偶人变化原因多子、饥荒、苛税

兵、匪、官、绅是什么原因造成他辛苦麻木地生活?闰土的变化说明了什么? 多子,饥荒、苛税、兵、匪、官、绅,使他痛苦得像一个木偶人。

其中“官”是主要原因。帝国主义与封建主义的联合压迫是闰土经济上贫困、精神上麻木的真正原因,而封建礼教和封建迷信思想是“官”套在

人民群众精神上的沉重枷锁。

闰土的巨大变化,揭示了:

帝国主义和封建主义的压榨造成人民沉重的

苦难,启发人们不能像闰土那样辛苦麻木地生活,要走新的希望之路。

擦着白粉,年轻美丽凸颧骨,薄嘴唇终日坐着尖利的怪声,絮絮地说 ,塞手套进裤袋豆腐西施圆规形象:自私、尖刻、贪婪、势利、爱搬弄是非

分析人物形象———杨二嫂对比端庄文静豆腐西施泼辣刻薄自私圆规社会挤压、扭曲 可笑、可气、可恨、可怜杨二嫂的形象意义杨二嫂的变化说明:在军阀势力和封建势力

的统治下,故乡日趋破产,城镇市民日益贫

困,从一个侧面反映了当时农村的凋敝破败,

启示人们,也不能像她那样辛苦恣睢地生活,

而要走新的希望之路。

1、对比是本文主要的写作手法,除了

对比故乡前后景色,以及杨二嫂和闰土

前后的对比之外,还有那些对比描写?

①我和闰土关系的前后对比。

②我和闰土与宏儿和水生的对比。

2、通过对比描写要突出什么?

突出故乡前后的变化。

问题探究:文中的“我”就是鲁迅吗? “我”有作者的影子,但不等同于作者。“我”漂泊在外,对故乡一直怀着美好的回忆,看到故乡衰败、冷漠的现实,深感悲哀、失望,但内心深处,还有对故乡美好未来的憧憬。“我”对闰土怀有深厚的感情,表现了“我”对劳苦人民的同情与爱,对等级观念的否定。“我”是追求新生活,心怀希望的知识分子的形象。四、探究本文的主题:

1、“故乡”是中国人精神的反映。

从孩子的纯真、有生气到成年人的麻木、愚钝,表现了中国普通民众的生命和活力是怎样被扼杀的。(如闰土)

2、表现旧中国社会愚昧、落后、贫穷的轮回。

从闰土父子和杨二嫂身上,可以看出这样轮回的影子:闰土:少年→中年→?

水生:少年“正是一个廿年前的闰土”→中年(现在的闰土)? → ?

杨二嫂:年轻→中年→

3、渴望纯真的人与人的关系。

再回故乡,“我”和闰土、杨二嫂等人已经有了深深的精神上的隔阂。“我渴望打破封建社会的尊卑秩序,渴望建立人人平等的新型关系。1、怎样理解我离开故乡时“却并不感到怎样的留恋”?

【答】并非真的不留恋。是由于“我”对故乡现在的情形和故乡人的生活现状感到失望,离开故乡时既伤感又悲哀,所以才这样说。作者对故乡的感情是既失望又抱着希望的,既想离开又很留恋。探究学习2、“ 远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。”为什么用“ 横着”?用了“荒村”为什么还要用“萧索”,“活气”改为“生气”行不行? 答:“横着”是不规则、不整齐地放着的意思,有一种被遗弃的动感。“萧索”突出了悲凉的气氛,“荒”字描绘出村落的凋敝和沉寂。这样的荒村自然没有活泼的生活气息,有的只是死气沉沉。“生气”指旺盛的生命力用在这里不合适。 3、体会句子中的加点字: “我到了自家的房外,我的母亲早已迎 着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。”答:“迎”形象地写出了母亲盼儿归来的急切心情;“飞”活灵活现地写出了孩子的天真、活泼、充满朝气。4、“他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情”为什么会现出“欢喜和凄凉的神情”?答:“欢喜”是因为见到了童年的好友。“凄凉”是因为自己生活贫困,痛苦不堪,感到自己与“迅哥儿”已不属同一等级,所以“凄凉”。5、中年闰土受封建思想、封建等级观念的影响之深,从哪些地方可以看出来?答:闰土叫我“老爷”、叫孩子磕头、挑香炉、烛台等。6、文中. “高墙”比喻什么?“我为什么”感到气闷? 答:“高墙”是比喻封建等级观念造成的人们精神上的“厚障壁”,也就是人与人之间的隔膜。儿童时亲密的伙伴闰土与“我”隔膜了,杨二嫂对“我”不了解,也隔膜了,所以“我”四面像竖起了“高墙”,所以气闷。 7、“我”为什么感到“悲哀”?“西瓜地上小英雄的影像,我本来十分清楚,现在却忽地模糊了”中“模糊”与“清楚”是否矛盾,为什么? 答:“西瓜地上小英雄的影像”中寄托了对美丽故乡的回忆,对理想生活的憧憬和追求。“清楚”是说追求的目标是清楚的,“模糊”是因为故乡的现实使“我”感到美好未来的渺茫,正因为这些“我”所以感到“悲哀”。 8、“我”为什么寄希望于下一代?一方面,“我”对自己这一代的社会表示否定,另一方面又感到美好未来的渺茫,所以只有寄希望于下一代了。 9、“我”想到希望,为什么“害怕”? “手制的偶像”指什么? 想到希望,就想到希望的实现,如此凄惨的故乡现实,又使我觉得希望实现的渺茫,所以“害怕”。

“手制的偶像”是比喻,指让下一代过上美好生活的愿望。10、如何理解“现在我所谓的希望,不也是我自己手制的偶像么?只是他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。” ?闰土的“愿望”就是在对神灵的膜拜中得到安慰,相对而言,他的“愿望”就在最近的神灵上,所以切近;而“我的愿望”却是希望有新的生活,这是遥远的,不可知的,表达了作者对现实生活的迷惘和希望“新的生活”变成现实的迫切心情。 11、你是怎样理解文中最后两句? 希望的有无取决定于人是否努力,光有希望而不努力奋斗,希望就不会实现,即“希望本无所谓有”;有了希望并努力奋斗、实践,希望就可能实现,即“希望本无所谓无”。全句强调了要为新生活的到来而努力奋斗。以路为喻,形象,且富含哲理,深化了主题,给人以信心和鼓舞。 12、“然而我又不愿意他们因为要一气,都如我的辛苦展转而生活,也不愿意他们都如闺土的辛苦麻木而生活,也不愿意都如别人的辛苦恣睢而生活。”这一句议论应怎样理解?。 这里否定了三种生活,一种是像“我’’那样异地谋生,到处奔波,生活不安定;一种是像闰土那样在生活的重压下贫困艰辛,精神委靡而麻木;一种是像杨二嫂那样生活每况愈下而变得尖刻、泼悍和势利。全句表达了“希望有新的生活”的愿望。

(《故乡》选自短篇小说集《呐喊》 B.写作背景谈谈小说小说: 以塑造人物为中心,通过完整的故事情节的叙述和环境的描写反映社会生活。小说分类长篇中篇短篇按篇幅长短(小小说)小说三要素:人物、故事情节、环境人物塑造方法:外貌、语言、动作、心理、 神态描写 故事情节:开端、发展、高潮、结局 (序幕、尾声)环境:自然环境

社会环境阅读小说应该从哪几个方面入 手?故事情节环境描写人物形象主题思想思考1、“我”是何时回故乡的?在故乡呆了多长的时间?找到相应的词语。

2、小说是按照什么顺序叙述的?

3、叙述了那些主要情节?

《故乡》朗读字词识记 1 抄写注音: 晦 猹 闰 胯 祀 强 秕 鹁鸪 獾 汛 颧 髀 愕 夷 嗤 瑟 噤 黛 惘 恣睢 2 辨形释义: A 既然 阴晦 篷隙 萧索 悲凉 心绪 谋食 行李 寓所 祭祀 无端 伶俐 如许 潮汛 苏生 愕然 感化 鄙夷 嗤笑 瑟索 寒噤 障壁 苛税 惘然 隔膜 展转 麻木 恣睢 偶像 茫远 蒙胧 B 聚族而居 细脚伶仃 一扫而空 理清文章结构 小说以第一人称“我”回故乡的见闻和感受为情节线索,可分为三个部分:

一、回故乡:(1-5段)描写故乡的萧条景象和“我”见到故乡的复杂心情。

二、 在故乡:(6-77段)着重刻划闰土和杨二嫂的变化和“我”的所感。

三、 离故乡:(78-88段)“我”怀着痛苦与失望的心情离开故乡并寄希望于未来。

文中有几处景物描写?各有什么作用?

①第2自然段是景物描写。其作用是渲染了沉寂、荒凉的气氛,衬托出“我”的悲凉心情。

②第12自然段描写的少年闰土月夜瓜地刺猹图。景物色彩明快、艳丽。人物英俊、活泼,二者相映成辉。

其作用是展现了20年前故乡的美丽景象。

③结尾段再现海边奇异的图画是景物描写。其作用是表明“我”对新的希望的想象、憧憬。

思 考1、故乡除了景物的变化外,还有什么变化?

(人的变化)

2、看看人物到底有哪些变化?阅读课文填写下表。

外貌语言 对我的态度对生活的态度 少年闰土十一二岁 紫色圆脸 毡帽、银项圈 红活圆实的手 健康壮实活泼刚健 动作利落 有智有勇 语言朴质生动 热情纯真友好热情 纯真平等友谊热爱生活 生活知识丰富天真活泼 无忧无虑中年闰土 脸色灰黄 皱纹深 极薄的棉衣 眼肿得通红 破毡帽 手粗笨开裂 说话吞吞吐吐 只是摇头 谦恭又含糊 迟钝麻木恭恭敬敬

呼“我”老爷悲哀痛苦 寄托神灵是什么原因使闰土 产生了这样的变化?生气勃勃、热情开朗

勇敢机灵、纯真善良苍老贫困、因循守旧、麻木

迟钝、淳朴善良的木偶人变化原因多子、饥荒、苛税

兵、匪、官、绅是什么原因造成他辛苦麻木地生活?闰土的变化说明了什么? 多子,饥荒、苛税、兵、匪、官、绅,使他痛苦得像一个木偶人。

其中“官”是主要原因。帝国主义与封建主义的联合压迫是闰土经济上贫困、精神上麻木的真正原因,而封建礼教和封建迷信思想是“官”套在

人民群众精神上的沉重枷锁。

闰土的巨大变化,揭示了:

帝国主义和封建主义的压榨造成人民沉重的

苦难,启发人们不能像闰土那样辛苦麻木地生活,要走新的希望之路。

擦着白粉,年轻美丽凸颧骨,薄嘴唇终日坐着尖利的怪声,絮絮地说 ,塞手套进裤袋豆腐西施圆规形象:自私、尖刻、贪婪、势利、爱搬弄是非

分析人物形象———杨二嫂对比端庄文静豆腐西施泼辣刻薄自私圆规社会挤压、扭曲 可笑、可气、可恨、可怜杨二嫂的形象意义杨二嫂的变化说明:在军阀势力和封建势力

的统治下,故乡日趋破产,城镇市民日益贫

困,从一个侧面反映了当时农村的凋敝破败,

启示人们,也不能像她那样辛苦恣睢地生活,

而要走新的希望之路。

1、对比是本文主要的写作手法,除了

对比故乡前后景色,以及杨二嫂和闰土

前后的对比之外,还有那些对比描写?

①我和闰土关系的前后对比。

②我和闰土与宏儿和水生的对比。

2、通过对比描写要突出什么?

突出故乡前后的变化。

问题探究:文中的“我”就是鲁迅吗? “我”有作者的影子,但不等同于作者。“我”漂泊在外,对故乡一直怀着美好的回忆,看到故乡衰败、冷漠的现实,深感悲哀、失望,但内心深处,还有对故乡美好未来的憧憬。“我”对闰土怀有深厚的感情,表现了“我”对劳苦人民的同情与爱,对等级观念的否定。“我”是追求新生活,心怀希望的知识分子的形象。四、探究本文的主题:

1、“故乡”是中国人精神的反映。

从孩子的纯真、有生气到成年人的麻木、愚钝,表现了中国普通民众的生命和活力是怎样被扼杀的。(如闰土)

2、表现旧中国社会愚昧、落后、贫穷的轮回。

从闰土父子和杨二嫂身上,可以看出这样轮回的影子:闰土:少年→中年→?

水生:少年“正是一个廿年前的闰土”→中年(现在的闰土)? → ?

杨二嫂:年轻→中年→

3、渴望纯真的人与人的关系。

再回故乡,“我”和闰土、杨二嫂等人已经有了深深的精神上的隔阂。“我渴望打破封建社会的尊卑秩序,渴望建立人人平等的新型关系。1、怎样理解我离开故乡时“却并不感到怎样的留恋”?

【答】并非真的不留恋。是由于“我”对故乡现在的情形和故乡人的生活现状感到失望,离开故乡时既伤感又悲哀,所以才这样说。作者对故乡的感情是既失望又抱着希望的,既想离开又很留恋。探究学习2、“ 远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。”为什么用“ 横着”?用了“荒村”为什么还要用“萧索”,“活气”改为“生气”行不行? 答:“横着”是不规则、不整齐地放着的意思,有一种被遗弃的动感。“萧索”突出了悲凉的气氛,“荒”字描绘出村落的凋敝和沉寂。这样的荒村自然没有活泼的生活气息,有的只是死气沉沉。“生气”指旺盛的生命力用在这里不合适。 3、体会句子中的加点字: “我到了自家的房外,我的母亲早已迎 着出来了,接着便飞出了八岁的侄儿宏儿。”答:“迎”形象地写出了母亲盼儿归来的急切心情;“飞”活灵活现地写出了孩子的天真、活泼、充满朝气。4、“他站住了,脸上现出欢喜和凄凉的神情”为什么会现出“欢喜和凄凉的神情”?答:“欢喜”是因为见到了童年的好友。“凄凉”是因为自己生活贫困,痛苦不堪,感到自己与“迅哥儿”已不属同一等级,所以“凄凉”。5、中年闰土受封建思想、封建等级观念的影响之深,从哪些地方可以看出来?答:闰土叫我“老爷”、叫孩子磕头、挑香炉、烛台等。6、文中. “高墙”比喻什么?“我为什么”感到气闷? 答:“高墙”是比喻封建等级观念造成的人们精神上的“厚障壁”,也就是人与人之间的隔膜。儿童时亲密的伙伴闰土与“我”隔膜了,杨二嫂对“我”不了解,也隔膜了,所以“我”四面像竖起了“高墙”,所以气闷。 7、“我”为什么感到“悲哀”?“西瓜地上小英雄的影像,我本来十分清楚,现在却忽地模糊了”中“模糊”与“清楚”是否矛盾,为什么? 答:“西瓜地上小英雄的影像”中寄托了对美丽故乡的回忆,对理想生活的憧憬和追求。“清楚”是说追求的目标是清楚的,“模糊”是因为故乡的现实使“我”感到美好未来的渺茫,正因为这些“我”所以感到“悲哀”。 8、“我”为什么寄希望于下一代?一方面,“我”对自己这一代的社会表示否定,另一方面又感到美好未来的渺茫,所以只有寄希望于下一代了。 9、“我”想到希望,为什么“害怕”? “手制的偶像”指什么? 想到希望,就想到希望的实现,如此凄惨的故乡现实,又使我觉得希望实现的渺茫,所以“害怕”。

“手制的偶像”是比喻,指让下一代过上美好生活的愿望。10、如何理解“现在我所谓的希望,不也是我自己手制的偶像么?只是他的愿望切近,我的愿望茫远罢了。” ?闰土的“愿望”就是在对神灵的膜拜中得到安慰,相对而言,他的“愿望”就在最近的神灵上,所以切近;而“我的愿望”却是希望有新的生活,这是遥远的,不可知的,表达了作者对现实生活的迷惘和希望“新的生活”变成现实的迫切心情。 11、你是怎样理解文中最后两句? 希望的有无取决定于人是否努力,光有希望而不努力奋斗,希望就不会实现,即“希望本无所谓有”;有了希望并努力奋斗、实践,希望就可能实现,即“希望本无所谓无”。全句强调了要为新生活的到来而努力奋斗。以路为喻,形象,且富含哲理,深化了主题,给人以信心和鼓舞。 12、“然而我又不愿意他们因为要一气,都如我的辛苦展转而生活,也不愿意他们都如闺土的辛苦麻木而生活,也不愿意都如别人的辛苦恣睢而生活。”这一句议论应怎样理解?。 这里否定了三种生活,一种是像“我’’那样异地谋生,到处奔波,生活不安定;一种是像闰土那样在生活的重压下贫困艰辛,精神委靡而麻木;一种是像杨二嫂那样生活每况愈下而变得尖刻、泼悍和势利。全句表达了“希望有新的生活”的愿望。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春·雪

- 2 雨说

- 3*星星变奏曲

- 4*外国诗两首

- 第二单元

- 5 敬业与乐业

- 6*纪念伏尔泰逝世一百周年的演说

- 7 《傅雷家书》两则

- 8*致女儿的信(旧)

- 第三单元

- 8 故乡

- 9*孤独之旅

- 10 我的叔叔于勒

- 11*心声

- 第四单元

- 12 事物的正确答案不止一个

- 13*应有格物致知精神

- 14*短文两篇

- 15 中国人失掉自信力了吗

- 第五单元

- 16 智取生辰纲

- 17*杨修之死

- 18 范进中举

- 19*香菱学诗

- 第六单元

- 20 陈涉世家

- 21 唐雎不辱使命

- 22*隆中对

- 23*出师表

- 24 词五首

- 课外古诗词

- 观刈麦

- 月夜

- 商山早行

- 卜算子 咏梅

- 破阵子

- 浣溪沙

- 醉花阴

- 南乡子 京口北固亭有怀

- 山坡羊 骊山怀古

- 朝天子 咏喇叭

- 名著导读

- 《水浒》

- 《傅雷家书》

- 《培根随笔》