中考语文一轮复习专项:《辨析与修改病句技巧》课件(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 中考语文一轮复习专项:《辨析与修改病句技巧》课件(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 70.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-20 13:25:01 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

病句辨析修改

(一)成分残缺

1.句式杂糅

句式杂糅是把两种或两种以上的句式混杂在一个句子中,该结束的地方不结束,前后交叉错叠,使语意不明确,形成病句。

结构混乱是近年中考考查的热点之一,尤其是近两年来,考查次数较多,考查结构混乱的重点是“句式杂糅”。

类型:结构混乱

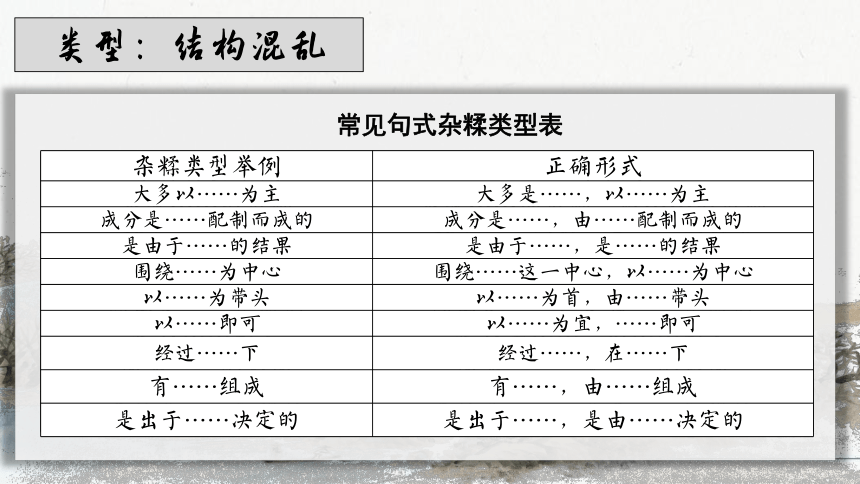

常见句式杂糅类型表

类型:结构混乱

杂糅类型举例 正确形式

本着……为原则 本着……的原则,以……为原则

对于……问题上 对于……问题,在……问题上

由于……下 由于……,在……下

原因是……造成的 原因是……,是由……造成的

借口……为名 借口是……,以……为名

因为……的原因 因为……,是……的原因

靠的是……取得的 靠的是……,是靠……取得的

杂糅类型举例 正确形式

大多以……为主 大多是……,以……为主

成分是……配制而成的 成分是……,由……配制而成的

是由于……的结果 是由于……,是……的结果

围绕……为中心 围绕……这一中心,以……为中心

以……为带头 以……为首,由……带头

以……即可 以……为宜,……即可

经过……下 经过……,在……下

有……组成 有……,由……组成

是出于……决定的 是出于……,是由……决定的

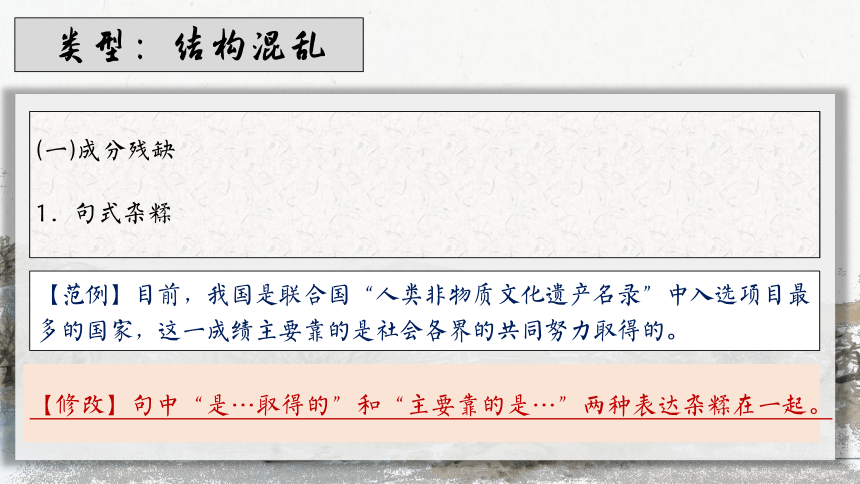

(一)成分残缺

1.句式杂糅

【范例】目前,我国是联合国“人类非物质文化遗产名录”中入选项目最多的国家,这一成绩主要靠的是社会各界的共同努力取得的。

【修改】句中“是…取得的”和“主要靠的是…”两种表达杂糅在一起。

类型:结构混乱

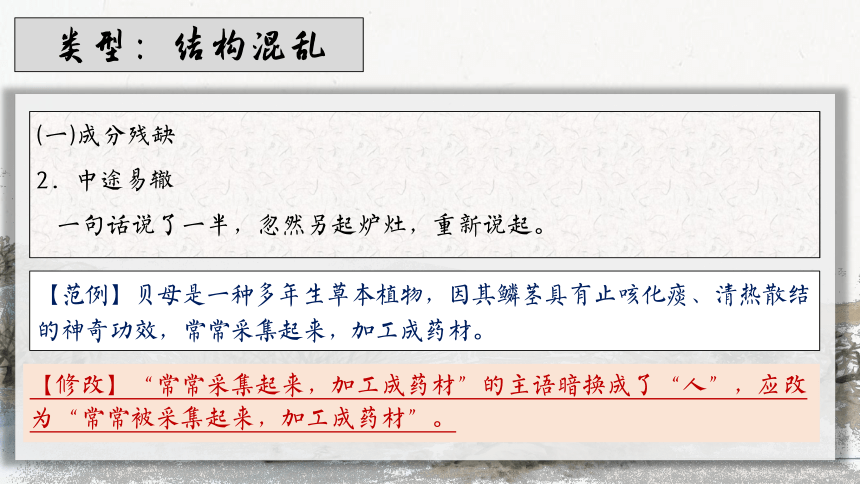

(一)成分残缺

2.中途易辙

一句话说了一半,忽然另起炉灶,重新说起。

【范例】贝母是一种多年生草本植物,因其鳞茎具有止咳化痰、清热散结的神奇功效,常常采集起来,加工成药材。

【修改】“常常采集起来,加工成药材”的主语暗换成了“人”,应改为“常常被采集起来,加工成药材”。

类型:结构混乱

(一)成分残缺

3.藕断丝连

将结构完整的一句话的最后一部分用作另一句的开头。

【范例】处理好人与自然的关系,要靠政府的力量,同时也不能不发挥民间力量在舆论动员、监督检查等方面起到无可替代的作用。

【修改】“民间力量”作宾语,但加上“在舆论……的作用”部分,又使它作了主语,整个句子的结构乱了。在“无可替代”前加“的”。

类型:结构混乱

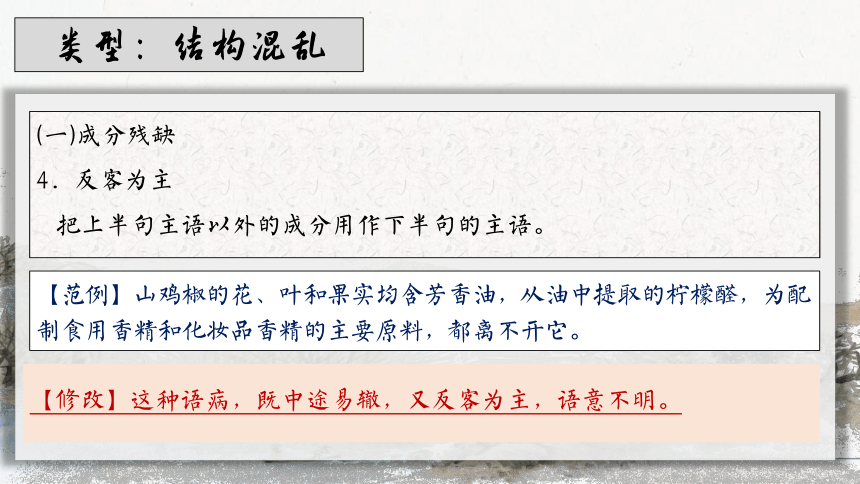

(一)成分残缺

4.反客为主

把上半句主语以外的成分用作下半句的主语。

【范例】山鸡椒的花、叶和果实均含芳香油,从油中提取的柠檬醛,为配制食用香精和化妆品香精的主要原料,都离不开它。

【修改】这种语病,既中途易辙,又反客为主,语意不明。

类型:结构混乱

“五法”巧解结构混乱语病题

1.语感判读法。利用平时对规范性句子的感觉直接读出,并判定句子有无语病。

2.压缩分析法。对较长的复杂的句子,可先提取句子的主、谓、宾,采取先查主干后查枝叶的方法,对搭配不当和成分残缺的病句,相当有效。

3.拆分粘连法。对于复杂的句子一时判断不出是否有语病,可以把原句拆分为两个句子,若拆分后的两个语句通顺,就可以判断原句有语病。

4.逐层提问法。结构较复杂的句子,采取逐层提问、分析的方法,可排除干扰,验证语感,使病句得以“确诊”。

5.修改对照法。不确定句子结构上是否有语病时,可采用修改的方法验证。若改后的句子较原句更通顺,可推断原句有语病。

技法归纳

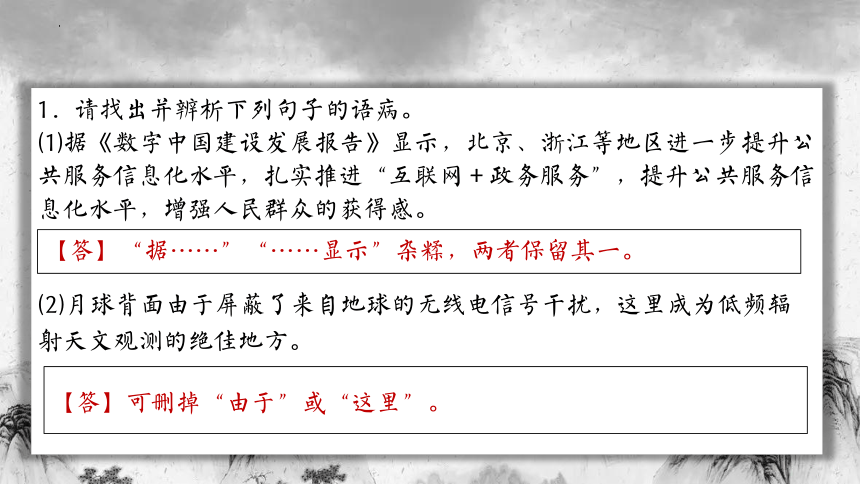

1.请找出并辨析下列句子的语病。

(1)据《数字中国建设发展报告》显示,北京、浙江等地区进一步提升公共服务信息化水平,扎实推进“互联网+政务服务”,提升公共服务信息化水平,增强人民群众的获得感。

(2)月球背面由于屏蔽了来自地球的无线电信号干扰,这里成为低频辐射天文观测的绝佳地方。

【答】“据……”“……显示”杂糅,两者保留其一。

【答】可删掉“由于”或“这里”。

1.请找出并辨析下列句子的语病。

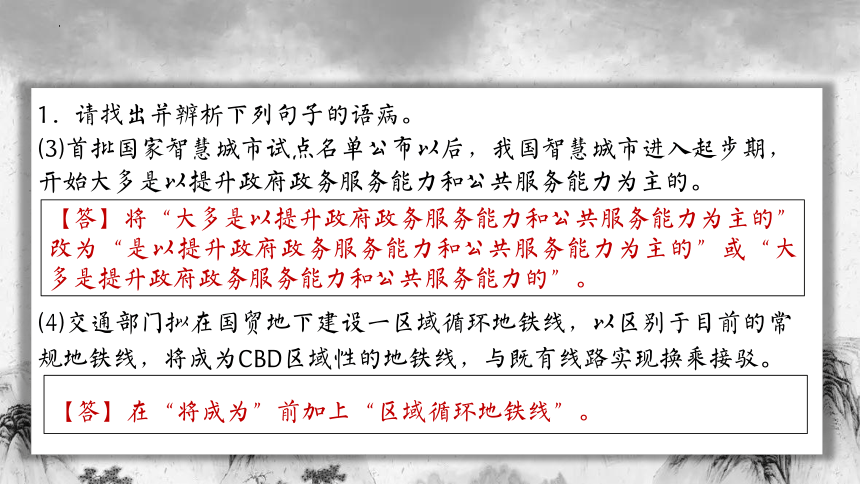

(3)首批国家智慧城市试点名单公布以后,我国智慧城市进入起步期,开始大多是以提升政府政务服务能力和公共服务能力为主的。

(4)交通部门拟在国贸地下建设一区域循环地铁线,以区别于目前的常规地铁线,将成为CBD区域性的地铁线,与既有线路实现换乘接驳。

【答】将“大多是以提升政府政务服务能力和公共服务能力为主的”改为“是以提升政府政务服务能力和公共服务能力为主的”或“大多是提升政府政务服务能力和公共服务能力的”。

【答】在“将成为”前加上“区域循环地铁线”。

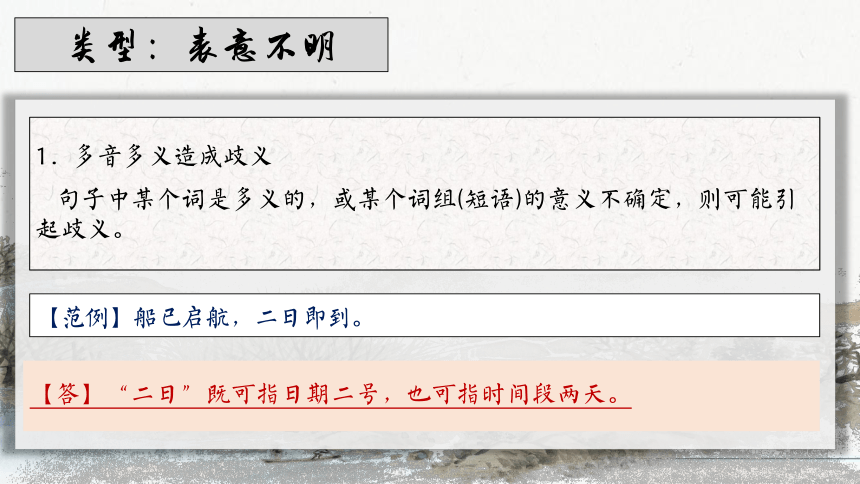

1.多音多义造成歧义

句子中某个词是多义的,或某个词组(短语)的意义不确定,则可能引起歧义。

【范例】船已启航,二日即到。

类型:表意不明

【答】“二日”既可指日期二号,也可指时间段两天。

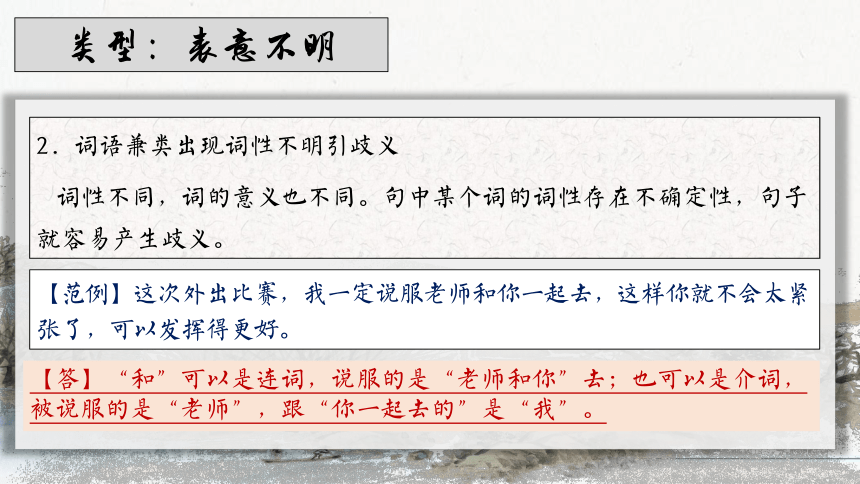

2.词语兼类出现词性不明引歧义

词性不同,词的意义也不同。句中某个词的词性存在不确定性,句子就容易产生歧义。

【范例】这次外出比赛,我一定说服老师和你一起去,这样你就不会太紧张了,可以发挥得更好。

类型:表意不明

【答】“和”可以是连词,说服的是“老师和你”去;也可以是介词,被说服的是“老师”,跟“你一起去的”是“我”。

3.结构不清引歧义

同一个句子或短语,在语法结构上的层次划分不同,其语意也不同,由此也可能产生歧义。

【范例】墨西哥和美国的部分地区相继爆发了甲型H1N1流感,世界卫生组织对此高度重视,并迅速采取了一系列紧急应对措施。

类型:表意不明

【答】“部分地区”是“墨西哥和美国的”还是只指“美国的”,不明确。

4.修饰两可引歧义

句子中的定语,因其修饰、限制的对象不确定,也会引起歧义。

【范例】刘老先生热心支持家乡的教育、慈善等公益事业。他这次返乡,主动提出要与部分福利院参加中考的孩子合影留念。

类型:表意不明

【答】“部分”可修饰“福利院”,也可以修饰“参加中考的孩子”。

5.指代对象不明引歧义

有些句子因代词或名词性短语指代不明而造成歧义。

【范例】对于那些指责这一学说缺乏理论支持、说它不以试验而以先验方式作一般性推理的人,这表明他们对这一学说缺乏深入认识,还没有掌握其精髓。

类型:表意不明

【答】第二个“这”指代不明,应将前半句改为“那些人指责这一学说缺乏理论支持,说它不以试验而以先验方式作一般性推理”。

审读关键词法辨析语义

1.有“和”“跟”的句子,检查是否有歧义。

2.当出现数量词时,要注意是否产生歧义。

3.句中如出现代词“这”“那”“此”“他(她、它)”等,检查是否有指代不明的语病。

技法归纳

1.请找出并辨析下列句子的语病。

(1)中国的“文化复兴”到底是要重新审视中国传统文化,还是像当年欧洲“与风暴来临前的中世纪彻底决裂”一样对传统文化进行实质性批判?答案是肯定的。

(2)他在某杂志生活栏目上发表的那篇关于饮食习惯与健康的文章,批评的人很多。

(3)连年亏损的美国《新闻周刊》正待价而沽,境内华人都鼓动中国人出手收购,将这份引以为豪的美国期刊经营权收入囊中。

【答】表意不明。句中“答案是肯定的”究竟是什么,语意不明。

【答】有歧义。句中“批评的人”概念不明确,既可以指“文章所批评的人”,也可以指“批评他这篇文章的人”。

【答】表意不明。应在“引以为豪”前加上“美国人”。

1.请找出并辨析下列句子的语病。

(4)《中国人最易读错的字》一书选取近200个中国人最易读错的字,除了从语言的正误方面作出是非判断之外,还注重对读错的原因进行分析,具有较高的学术价值。

(5)河南的大暴雨刚刚过去,郑州、新乡、鹤壁等地区暴雨受灾之后的营救工作还没有彻底地完成,紧接着上海、浙江和江苏的部分地区就受到了台风“烟花”的影响。

【答】表意不明。“200个中国人最易读错的字”有歧义,可理解为“200个中国人”或“200个最易读错的字”。

【答】有歧义。“部分地区”可指“上海、浙江和江苏这三个省的部分地区”,也可指“江苏这一个省的部分地区”。

1.概念混乱

概念之间有六种关系,即同一关系、种属关系、并列关系、交叉关系、对立关系、矛盾关系。运用概念时,必须严格遵守这些关系,否则就会违背逻辑。

【范例】在宣泰战斗中,我军歼灭国民党两个团,生俘团长一名,缴获了大批枪支弹药和武器物资。

类型:不合逻辑

【答】“枪支弹药”和“武器物资”是包含关系,不应将二者并列在一起。

2.自相矛盾

同一个句子,应该保持语意逻辑前后的一致性。否则,就会自相矛盾。

【范例】为丰富城市生活,市政公司全面规划,修建了三个文化广场,其中一个是将二十多米的深坑夷为平地而建成的。

类型:不合逻辑

【答】“夷为平地”一般指把高出来的、凸出来的建筑物铲平、消除,使其成为平地。而句中用于“二十多米的深坑”,不合逻辑。

3.主客颠倒

句子表述的对象有主动者与被动者之分。有时表达不好,就会出现主客颠倒的现象。

【范例】为了使这项住房政策真正受惠于低收入家庭,香港特区政府制定了非常严格的申请程序,一旦发现诈骗,处罚极其严厉。

类型:不合逻辑

【答】表述对象颠倒,可改为“为了让这项住房政策真正使低收入家庭受惠”。

4.否定失当

否定失当指为了增强表达效果,多次运用否定,结果将本意弄反了。导致此类语病的原因主要有两个:一是误用了否定副词,二是不理解反问句本身就表示一重否定。

【范例】几年来,他无时无刻不忘思念自己的亲人。

类型:不合逻辑

【答】“无时无刻不忘”,即时时刻刻忘记,语意反了。

5.强加关系

复句中分句间总离不开某种关系,而这种关系的外在表现形式就是关联词的使用。在一些句子中,若没有弄清分句间是否存在某种关系,就把关联词强加于句子,易造成病句。

【范例】由于我对学科有偏重,因而对数学不感兴趣。

类型:不合逻辑

【答】“对数学不感兴趣”是“对学科有偏重”的具体表现,而非结果。

6.不合事实

语句陈述的事实或表述的观点不符合生活的常理或人们普遍认同的公理。

【范例】漫步小径,风送来一阵扑鼻的香味。环顾四周,我看见一枝露出高墙的腊梅正在那里释放幽香。

类型:不合逻辑

【答】“腊梅……释放幽香”非视力所能及,只能通过嗅觉来感知,“看见”不合事理。可修改为“环顾四周,我看见一枝露出高墙的腊梅,原来幽香是从那里释放出来的”。

巧解不合逻辑语病题

1.审读关键词法

(1)有反问、否定、指令性词语的句子,看其是否有正反颠倒的语病。

(2)句中有“对”“对于”的句子,应检查是否有主客倒置的语病。

2.逻辑意义分析法。有的病句从语法上不好分辨,就得从事理上进行分析,这就是逻辑意义分析法。逻辑意义分析法要从概念使用、判断、推理方面考虑是否得当,语句的前后顺序、句间关系是否合适等方面去识别。

技法归纳

1.请找出并辨析下列句子的语病。

(1)老年人购买保健品上当受骗的事屡见不鲜,所以不法分子利用老年人注重养生的心态变着花样设套,这不仅使老年人经济受到损失,而且还危害其身体健康。

(2)如果没有一种主流的、共有的、强有力的人类价值观或普世道德出现,技术进阶不仅不意味着人类社会没有进步,反而意味着人类社会在倒退或毁灭。

【答】强加关系。从“所以”看,该复句是因果关系,但从逻辑的角度分析,“变着花样设套”的原因应是“老年人注重养生”,而不是“老年人购买保健品上当受骗的事屡见不鲜”。应删除“所以”。

【答】否定失当。“技术进阶不仅不意味着人类社会没有进步”否定不当,应删掉第二个“不”。

1.请找出并辨析下列句子的语病。

(3)调查指出,在网络信息时代,适当使用社交媒体和网络软件与他人建立联系,是培养学生合作技能的路径之一,但电子游戏似乎不在其列。

(4)宋代以来,欧阳修的《醉翁亭记》、苏轼的《石钟山记》、刘基的《卖柑者言》等作品,都有积极的思想倾向,因而文笔清晰,耐人咀嚼。

【答】概念混乱。“社交媒体和网络软件”概念存在交叉关系,此处并列不当,可在“网络软件”前加上“其他”。

【答】强加因果。“都有积极的思想倾向”属思想性,“文笔清晰,耐人咀嚼”属艺术性,前“因”并不能产生后“果”。

专题:准确修改病句

(一)查主干

一句话的主干:主语中心词(+否定词)+谓语中心词+宾语中心词。中考试题中相当一部分病句是主语中心词、谓语中心词、宾语中心词相互搭配不当造成的,这些病句可以用找句子主干的方法来判断。通过找句子主干,可以查出句子成分是否残缺或赘余,成分搭配是否恰当。

【范例】自从他获得诺贝尔文学奖之后,他早年的多部小说吸引了很多读者的关注,“文学热”在国内正在持续升温。

一、辨析病句——运用“三查”速判断

【答】“吸引”与“关注”不搭配,应将“吸引”改为“引起”或把“关注”改为“目光”。

【范例】为招揽更多中国游客以促进本国经济发展,欧洲各国正竞相改善相关政策,努力为中国等新兴国家的游客打造舒适的旅游环境。

【答】谓语“改善”与宾语“政策”不搭配,应将“改善”改为“完善”。

(二)查枝叶

如果通过查找主干没有发现病因,我们不妨理一下枝叶,看一看附加成分修饰、限制、次序是否恰当。

【范例】唐县检察院积极探索深化检务工作的新途径,通过推行案件公开听证、文书说理、通报工作等,丰富了检务公开新内涵,展示了良好社会形象。

一、辨析病句——运用“三查”速判断

【答】“推行”一词缺少宾语中心词。可在“通报工作等”后加“措施”。

【范例】国家环保部门最近公布了第三批通过国家有机食品生产基地审核的企业名单,我市首次有多家农产品生产基地跨进国家有机食品生产基地门槛。

【答】修饰语“首次”与“有多家农产品生产基地”语序不当,应调整为“我市有多家农产品生产基地首次跨进国家有机食品生产基地门槛”。

(三)查逻辑

有的语病从语法上不好查找,就得从事理上进行分析,要看概念使用、判断、推理是否得当,语句的前后顺序、句间的关系是否合适,前后语句是否呼应等。

【范例】高层建筑火灾的预防十分重要。因此,建筑物的设计要从内部的通道、设施和外部的交通等诸方面因素考虑。

一、辨析病句——运用“三查”速判断

【答】从语法上找不到该句有什么错误,但句子中的“通道”与“设施”从逻辑上看存在包含关系,二者不能并列。可将二者去掉其一。

【范例】在东南亚的某个小国,有许多人不择手段地仿造伪劣产品,执法部门对这种坑害消费者的不法行为,应该给以严厉打击。

【答】虽然产品可以是伪劣的,但伪劣产品没有人会去仿造,可将“仿造”改为“制造”。

再见

病句辨析修改

(一)成分残缺

1.句式杂糅

句式杂糅是把两种或两种以上的句式混杂在一个句子中,该结束的地方不结束,前后交叉错叠,使语意不明确,形成病句。

结构混乱是近年中考考查的热点之一,尤其是近两年来,考查次数较多,考查结构混乱的重点是“句式杂糅”。

类型:结构混乱

常见句式杂糅类型表

类型:结构混乱

杂糅类型举例 正确形式

本着……为原则 本着……的原则,以……为原则

对于……问题上 对于……问题,在……问题上

由于……下 由于……,在……下

原因是……造成的 原因是……,是由……造成的

借口……为名 借口是……,以……为名

因为……的原因 因为……,是……的原因

靠的是……取得的 靠的是……,是靠……取得的

杂糅类型举例 正确形式

大多以……为主 大多是……,以……为主

成分是……配制而成的 成分是……,由……配制而成的

是由于……的结果 是由于……,是……的结果

围绕……为中心 围绕……这一中心,以……为中心

以……为带头 以……为首,由……带头

以……即可 以……为宜,……即可

经过……下 经过……,在……下

有……组成 有……,由……组成

是出于……决定的 是出于……,是由……决定的

(一)成分残缺

1.句式杂糅

【范例】目前,我国是联合国“人类非物质文化遗产名录”中入选项目最多的国家,这一成绩主要靠的是社会各界的共同努力取得的。

【修改】句中“是…取得的”和“主要靠的是…”两种表达杂糅在一起。

类型:结构混乱

(一)成分残缺

2.中途易辙

一句话说了一半,忽然另起炉灶,重新说起。

【范例】贝母是一种多年生草本植物,因其鳞茎具有止咳化痰、清热散结的神奇功效,常常采集起来,加工成药材。

【修改】“常常采集起来,加工成药材”的主语暗换成了“人”,应改为“常常被采集起来,加工成药材”。

类型:结构混乱

(一)成分残缺

3.藕断丝连

将结构完整的一句话的最后一部分用作另一句的开头。

【范例】处理好人与自然的关系,要靠政府的力量,同时也不能不发挥民间力量在舆论动员、监督检查等方面起到无可替代的作用。

【修改】“民间力量”作宾语,但加上“在舆论……的作用”部分,又使它作了主语,整个句子的结构乱了。在“无可替代”前加“的”。

类型:结构混乱

(一)成分残缺

4.反客为主

把上半句主语以外的成分用作下半句的主语。

【范例】山鸡椒的花、叶和果实均含芳香油,从油中提取的柠檬醛,为配制食用香精和化妆品香精的主要原料,都离不开它。

【修改】这种语病,既中途易辙,又反客为主,语意不明。

类型:结构混乱

“五法”巧解结构混乱语病题

1.语感判读法。利用平时对规范性句子的感觉直接读出,并判定句子有无语病。

2.压缩分析法。对较长的复杂的句子,可先提取句子的主、谓、宾,采取先查主干后查枝叶的方法,对搭配不当和成分残缺的病句,相当有效。

3.拆分粘连法。对于复杂的句子一时判断不出是否有语病,可以把原句拆分为两个句子,若拆分后的两个语句通顺,就可以判断原句有语病。

4.逐层提问法。结构较复杂的句子,采取逐层提问、分析的方法,可排除干扰,验证语感,使病句得以“确诊”。

5.修改对照法。不确定句子结构上是否有语病时,可采用修改的方法验证。若改后的句子较原句更通顺,可推断原句有语病。

技法归纳

1.请找出并辨析下列句子的语病。

(1)据《数字中国建设发展报告》显示,北京、浙江等地区进一步提升公共服务信息化水平,扎实推进“互联网+政务服务”,提升公共服务信息化水平,增强人民群众的获得感。

(2)月球背面由于屏蔽了来自地球的无线电信号干扰,这里成为低频辐射天文观测的绝佳地方。

【答】“据……”“……显示”杂糅,两者保留其一。

【答】可删掉“由于”或“这里”。

1.请找出并辨析下列句子的语病。

(3)首批国家智慧城市试点名单公布以后,我国智慧城市进入起步期,开始大多是以提升政府政务服务能力和公共服务能力为主的。

(4)交通部门拟在国贸地下建设一区域循环地铁线,以区别于目前的常规地铁线,将成为CBD区域性的地铁线,与既有线路实现换乘接驳。

【答】将“大多是以提升政府政务服务能力和公共服务能力为主的”改为“是以提升政府政务服务能力和公共服务能力为主的”或“大多是提升政府政务服务能力和公共服务能力的”。

【答】在“将成为”前加上“区域循环地铁线”。

1.多音多义造成歧义

句子中某个词是多义的,或某个词组(短语)的意义不确定,则可能引起歧义。

【范例】船已启航,二日即到。

类型:表意不明

【答】“二日”既可指日期二号,也可指时间段两天。

2.词语兼类出现词性不明引歧义

词性不同,词的意义也不同。句中某个词的词性存在不确定性,句子就容易产生歧义。

【范例】这次外出比赛,我一定说服老师和你一起去,这样你就不会太紧张了,可以发挥得更好。

类型:表意不明

【答】“和”可以是连词,说服的是“老师和你”去;也可以是介词,被说服的是“老师”,跟“你一起去的”是“我”。

3.结构不清引歧义

同一个句子或短语,在语法结构上的层次划分不同,其语意也不同,由此也可能产生歧义。

【范例】墨西哥和美国的部分地区相继爆发了甲型H1N1流感,世界卫生组织对此高度重视,并迅速采取了一系列紧急应对措施。

类型:表意不明

【答】“部分地区”是“墨西哥和美国的”还是只指“美国的”,不明确。

4.修饰两可引歧义

句子中的定语,因其修饰、限制的对象不确定,也会引起歧义。

【范例】刘老先生热心支持家乡的教育、慈善等公益事业。他这次返乡,主动提出要与部分福利院参加中考的孩子合影留念。

类型:表意不明

【答】“部分”可修饰“福利院”,也可以修饰“参加中考的孩子”。

5.指代对象不明引歧义

有些句子因代词或名词性短语指代不明而造成歧义。

【范例】对于那些指责这一学说缺乏理论支持、说它不以试验而以先验方式作一般性推理的人,这表明他们对这一学说缺乏深入认识,还没有掌握其精髓。

类型:表意不明

【答】第二个“这”指代不明,应将前半句改为“那些人指责这一学说缺乏理论支持,说它不以试验而以先验方式作一般性推理”。

审读关键词法辨析语义

1.有“和”“跟”的句子,检查是否有歧义。

2.当出现数量词时,要注意是否产生歧义。

3.句中如出现代词“这”“那”“此”“他(她、它)”等,检查是否有指代不明的语病。

技法归纳

1.请找出并辨析下列句子的语病。

(1)中国的“文化复兴”到底是要重新审视中国传统文化,还是像当年欧洲“与风暴来临前的中世纪彻底决裂”一样对传统文化进行实质性批判?答案是肯定的。

(2)他在某杂志生活栏目上发表的那篇关于饮食习惯与健康的文章,批评的人很多。

(3)连年亏损的美国《新闻周刊》正待价而沽,境内华人都鼓动中国人出手收购,将这份引以为豪的美国期刊经营权收入囊中。

【答】表意不明。句中“答案是肯定的”究竟是什么,语意不明。

【答】有歧义。句中“批评的人”概念不明确,既可以指“文章所批评的人”,也可以指“批评他这篇文章的人”。

【答】表意不明。应在“引以为豪”前加上“美国人”。

1.请找出并辨析下列句子的语病。

(4)《中国人最易读错的字》一书选取近200个中国人最易读错的字,除了从语言的正误方面作出是非判断之外,还注重对读错的原因进行分析,具有较高的学术价值。

(5)河南的大暴雨刚刚过去,郑州、新乡、鹤壁等地区暴雨受灾之后的营救工作还没有彻底地完成,紧接着上海、浙江和江苏的部分地区就受到了台风“烟花”的影响。

【答】表意不明。“200个中国人最易读错的字”有歧义,可理解为“200个中国人”或“200个最易读错的字”。

【答】有歧义。“部分地区”可指“上海、浙江和江苏这三个省的部分地区”,也可指“江苏这一个省的部分地区”。

1.概念混乱

概念之间有六种关系,即同一关系、种属关系、并列关系、交叉关系、对立关系、矛盾关系。运用概念时,必须严格遵守这些关系,否则就会违背逻辑。

【范例】在宣泰战斗中,我军歼灭国民党两个团,生俘团长一名,缴获了大批枪支弹药和武器物资。

类型:不合逻辑

【答】“枪支弹药”和“武器物资”是包含关系,不应将二者并列在一起。

2.自相矛盾

同一个句子,应该保持语意逻辑前后的一致性。否则,就会自相矛盾。

【范例】为丰富城市生活,市政公司全面规划,修建了三个文化广场,其中一个是将二十多米的深坑夷为平地而建成的。

类型:不合逻辑

【答】“夷为平地”一般指把高出来的、凸出来的建筑物铲平、消除,使其成为平地。而句中用于“二十多米的深坑”,不合逻辑。

3.主客颠倒

句子表述的对象有主动者与被动者之分。有时表达不好,就会出现主客颠倒的现象。

【范例】为了使这项住房政策真正受惠于低收入家庭,香港特区政府制定了非常严格的申请程序,一旦发现诈骗,处罚极其严厉。

类型:不合逻辑

【答】表述对象颠倒,可改为“为了让这项住房政策真正使低收入家庭受惠”。

4.否定失当

否定失当指为了增强表达效果,多次运用否定,结果将本意弄反了。导致此类语病的原因主要有两个:一是误用了否定副词,二是不理解反问句本身就表示一重否定。

【范例】几年来,他无时无刻不忘思念自己的亲人。

类型:不合逻辑

【答】“无时无刻不忘”,即时时刻刻忘记,语意反了。

5.强加关系

复句中分句间总离不开某种关系,而这种关系的外在表现形式就是关联词的使用。在一些句子中,若没有弄清分句间是否存在某种关系,就把关联词强加于句子,易造成病句。

【范例】由于我对学科有偏重,因而对数学不感兴趣。

类型:不合逻辑

【答】“对数学不感兴趣”是“对学科有偏重”的具体表现,而非结果。

6.不合事实

语句陈述的事实或表述的观点不符合生活的常理或人们普遍认同的公理。

【范例】漫步小径,风送来一阵扑鼻的香味。环顾四周,我看见一枝露出高墙的腊梅正在那里释放幽香。

类型:不合逻辑

【答】“腊梅……释放幽香”非视力所能及,只能通过嗅觉来感知,“看见”不合事理。可修改为“环顾四周,我看见一枝露出高墙的腊梅,原来幽香是从那里释放出来的”。

巧解不合逻辑语病题

1.审读关键词法

(1)有反问、否定、指令性词语的句子,看其是否有正反颠倒的语病。

(2)句中有“对”“对于”的句子,应检查是否有主客倒置的语病。

2.逻辑意义分析法。有的病句从语法上不好分辨,就得从事理上进行分析,这就是逻辑意义分析法。逻辑意义分析法要从概念使用、判断、推理方面考虑是否得当,语句的前后顺序、句间关系是否合适等方面去识别。

技法归纳

1.请找出并辨析下列句子的语病。

(1)老年人购买保健品上当受骗的事屡见不鲜,所以不法分子利用老年人注重养生的心态变着花样设套,这不仅使老年人经济受到损失,而且还危害其身体健康。

(2)如果没有一种主流的、共有的、强有力的人类价值观或普世道德出现,技术进阶不仅不意味着人类社会没有进步,反而意味着人类社会在倒退或毁灭。

【答】强加关系。从“所以”看,该复句是因果关系,但从逻辑的角度分析,“变着花样设套”的原因应是“老年人注重养生”,而不是“老年人购买保健品上当受骗的事屡见不鲜”。应删除“所以”。

【答】否定失当。“技术进阶不仅不意味着人类社会没有进步”否定不当,应删掉第二个“不”。

1.请找出并辨析下列句子的语病。

(3)调查指出,在网络信息时代,适当使用社交媒体和网络软件与他人建立联系,是培养学生合作技能的路径之一,但电子游戏似乎不在其列。

(4)宋代以来,欧阳修的《醉翁亭记》、苏轼的《石钟山记》、刘基的《卖柑者言》等作品,都有积极的思想倾向,因而文笔清晰,耐人咀嚼。

【答】概念混乱。“社交媒体和网络软件”概念存在交叉关系,此处并列不当,可在“网络软件”前加上“其他”。

【答】强加因果。“都有积极的思想倾向”属思想性,“文笔清晰,耐人咀嚼”属艺术性,前“因”并不能产生后“果”。

专题:准确修改病句

(一)查主干

一句话的主干:主语中心词(+否定词)+谓语中心词+宾语中心词。中考试题中相当一部分病句是主语中心词、谓语中心词、宾语中心词相互搭配不当造成的,这些病句可以用找句子主干的方法来判断。通过找句子主干,可以查出句子成分是否残缺或赘余,成分搭配是否恰当。

【范例】自从他获得诺贝尔文学奖之后,他早年的多部小说吸引了很多读者的关注,“文学热”在国内正在持续升温。

一、辨析病句——运用“三查”速判断

【答】“吸引”与“关注”不搭配,应将“吸引”改为“引起”或把“关注”改为“目光”。

【范例】为招揽更多中国游客以促进本国经济发展,欧洲各国正竞相改善相关政策,努力为中国等新兴国家的游客打造舒适的旅游环境。

【答】谓语“改善”与宾语“政策”不搭配,应将“改善”改为“完善”。

(二)查枝叶

如果通过查找主干没有发现病因,我们不妨理一下枝叶,看一看附加成分修饰、限制、次序是否恰当。

【范例】唐县检察院积极探索深化检务工作的新途径,通过推行案件公开听证、文书说理、通报工作等,丰富了检务公开新内涵,展示了良好社会形象。

一、辨析病句——运用“三查”速判断

【答】“推行”一词缺少宾语中心词。可在“通报工作等”后加“措施”。

【范例】国家环保部门最近公布了第三批通过国家有机食品生产基地审核的企业名单,我市首次有多家农产品生产基地跨进国家有机食品生产基地门槛。

【答】修饰语“首次”与“有多家农产品生产基地”语序不当,应调整为“我市有多家农产品生产基地首次跨进国家有机食品生产基地门槛”。

(三)查逻辑

有的语病从语法上不好查找,就得从事理上进行分析,要看概念使用、判断、推理是否得当,语句的前后顺序、句间的关系是否合适,前后语句是否呼应等。

【范例】高层建筑火灾的预防十分重要。因此,建筑物的设计要从内部的通道、设施和外部的交通等诸方面因素考虑。

一、辨析病句——运用“三查”速判断

【答】从语法上找不到该句有什么错误,但句子中的“通道”与“设施”从逻辑上看存在包含关系,二者不能并列。可将二者去掉其一。

【范例】在东南亚的某个小国,有许多人不择手段地仿造伪劣产品,执法部门对这种坑害消费者的不法行为,应该给以严厉打击。

【答】虽然产品可以是伪劣的,但伪劣产品没有人会去仿造,可将“仿造”改为“制造”。

再见