4.3海—气相互作用及其影响 第二课时课件(共76张PPT)

文档属性

| 名称 | 4.3海—气相互作用及其影响 第二课时课件(共76张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 245.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2024-01-22 17:27:16 | ||

图片预览

文档简介

(共76张PPT)

2022版

2019新课标湘教版选择性必修一

第四章第三节

——湘教版选必一 1·4·3——

海——气相互作用

课标要求

素养导引

综合思维:结真实复杂的情境,能够分析海—气相互作用关系以及对地理环境的影响。

区域认知:能够解释厄尔尼诺、拉尼娜现象出现时赤道太平洋东、西岸降水量的变化以及对人类活动的影响,并能提出科学决策的依据。

人地协调观:结合现实中厄尔尼诺、拉尼娜现象造成的气候异常案例,能够分析水—气相互作用对人类活动的影响,具备尊重自然规律、科学利用自然的意识。

地理实践力:能够收集厄尔尼诺、拉尼娜现象相关材料,分析说明其对气候的影响。

运用图表,分析海—气相互作用对全球水热平衡的影响,解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响。

海洋与大气间物质

能量持续交换影响

Sea air interaction refers to the interaction process of continuous exchange of matter and energy between the ocean and the atmosphere

海——气相互作用

是指海洋与大气间物质、能量持续交换的互相影响过程

海洋是地球上巨大的热能储存库,对气候的形成和变化具有重要影响

目录 | 海—气相互作用 Air Sea Interaction

一、海一气相互作用与水热交换

CONTENTS

二、海一气相互作用与水热平衡

三、 厄尔尼诺、拉尼娜及其影响

01

02

03

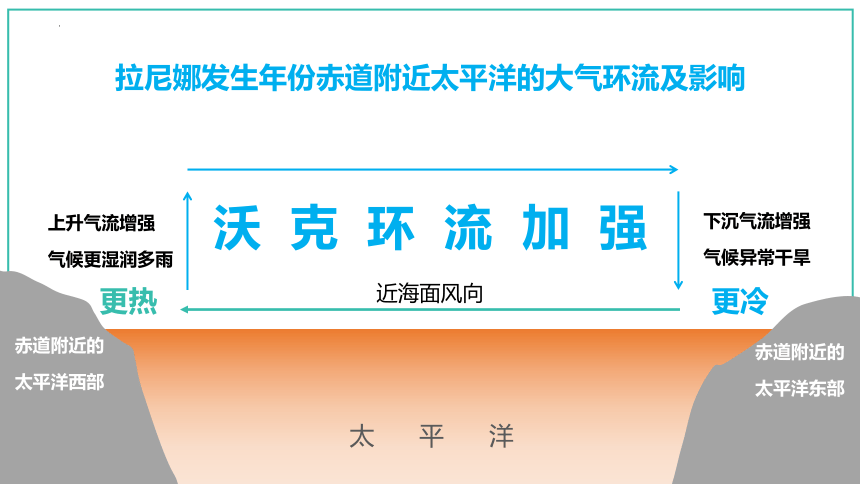

02-“拉尼娜”现象

拉尼娜是指赤道太平洋东部和中部海域水温异常下降的现象

拉尼娜现象与厄尔尼诺现象相反,故有“反厄尔尼诺现象”之称,但它对气候的影响程度及威力比厄尔尼诺要小

“拉尼娜”是西班牙语“小女孩”的译音

厄尔尼诺现象持续时间为1-2年,拉尼娜现象出现在厄尔尼诺现象之后,会造成全球性气候的混乱。

太 平 洋

近海面风向

沃 克 环 流 加 强

上升气流增强

气候更湿润多雨

下沉气流增强

气候异常干旱

更热

更冷

赤道附近的

太平洋西部

赤道附近的

太平洋东部

拉尼娜发生年份赤道附近太平洋的大气环流及影响

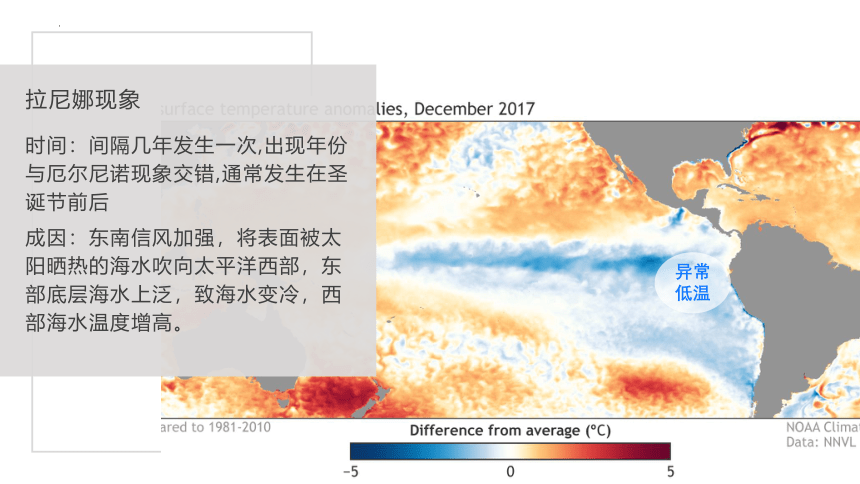

拉尼娜现象

时间:间隔几年发生一次,出现年份与厄尔尼诺现象交错,通常发生在圣诞节前后

成因:东南信风加强,将表面被太阳晒热的海水吹向太平洋西部,东部底层海水上泛,致海水变冷,西部海水温度增高。

异常

低温

什么是拉尼娜现象?

What is La Nina phenomenon

拉尼娜现象发生时太平洋表层水温异常示意图

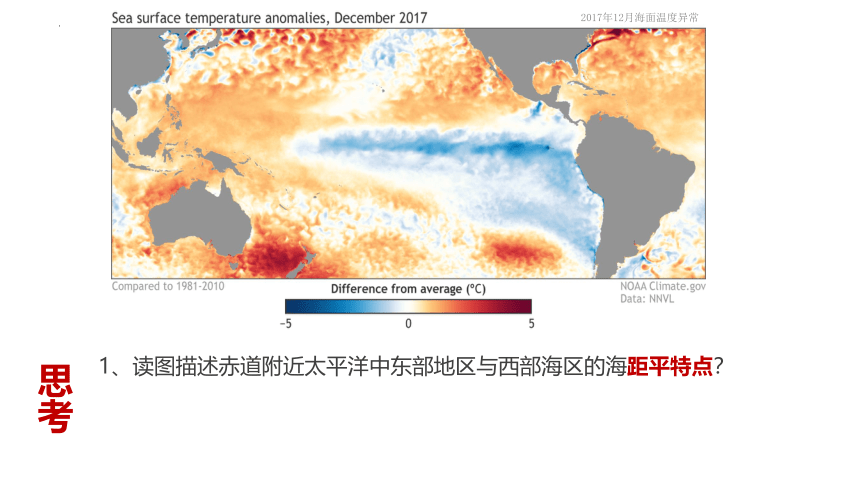

1、读图描述赤道附近太平洋中东部地区与西部海区的海距平特点?

思考

2017年12月海面温度异常

拉尼娜现象发生时太平洋表层水温异常示意图

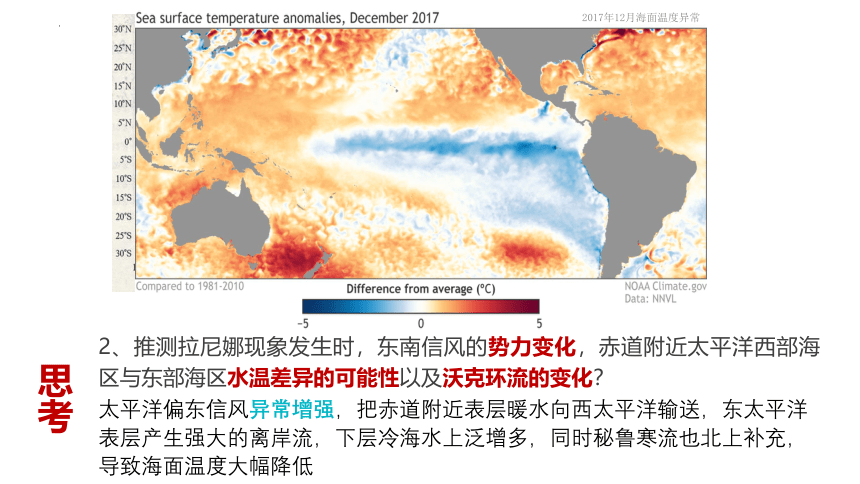

2、推测拉尼娜现象发生时,东南信风的势力变化,赤道附近太平洋西部海区与东部海区水温差异的可能性以及沃克环流的变化?

思考

2017年12月海面温度异常

太平洋偏东信风异常增强,把赤道附近表层暖水向西太平洋输送,东太平洋表层产生强大的离岸流,下层冷海水上泛增多,同时秘鲁寒流也北上补充,导致海面温度大幅降低

拉尼娜现象发生时太平洋表层水温异常示意图

3、推测赤道太平洋东西部陆地气候特征变化及秘鲁渔业的变化?

思考

2017年12月海面温度异常

赤道中、东太平洋海域,信风比常年偏强,水温偏低,降水偏少,易出现旱灾。但秘鲁附近上升流增强,渔业倾向于增产

赤道西太平洋地区,降水较正常年份偏多,甚至出现洪涝灾害

总结拉尼娜现象发生时海—气相互关系及其影响,完成示意图

东南信风变 (强/弱)

南赤道暖流 (增强/减弱)

赤道附近太平洋西岸与东岸表层海水温差 。

.(增大/减小甚至负值)

沃克环流 .(增强/减弱或消失或反向)

大陆东岸陆地降水 .(增多/减少)

秘鲁渔场 (增产/减产)

大陆西岸陆地降水 .(增多/减少)

强

增强

增大

增强

减少

增产

增多

2.拉尼娜现象的影响

a、赤道太平洋中部和东部海域,较正常年份气温下降、降水变少,更加干旱

异常高温

低温冷海

秘鲁的洪灾

2.拉尼娜的影响

b、赤道西太平洋海域,气温上升、降水变多,甚至发生洪涝灾害

异常高温

低温冷海

非洲东南部、巴西东北部的干旱

Drought in the United States under the influence of La Ni a

拉尼娜影响下美国的干旱

澳洲的干旱

印尼的山火

The 2008 snowstorm in southern China

2008年中国南方雪灾

C 、赤道附近大洋东侧离岸风增强,上升流变强,海洋表层营养物质增多,渔场增产

2.拉尼娜现象的影响

厄尔尼诺

与拉尼娜现象对比

Comparison of El Nino and La Nina phenomena

对厄尔尼诺和拉尼娜现象的

成因及影响,科学家仍在不断探索

拉尼娜现象一般出现在厄尔尼诺现象之后。

厄尔尼诺和拉尼娜对我国气候的作用机制为影响副高强弱(夏季)和冬季风强弱(冬季)。一般而言,影响副高强弱及位置的主要因素有冷空气、海温、热带对流、青藏高原的热力作用等,而冬季风强弱与海陆间的水平气压梯度力有关。

厄尔尼诺发生的夏季→东南信风减弱→低纬环流增强且收缩→副高强度位置偏南→雨带位置偏南→我国南涝北旱

厄尔尼诺发生的冬季→西太平洋气压比较高→蒙古西伯利亚高压与太平洋之间的气压梯度力减小→冬季风的势力减弱→出现暖冬

信风偏弱

赤道地区海水热的均匀

冬季低压偏弱

低纬环流

增强且收缩

副高位置偏南

低纬环流

信风增强

赤道地区海水热得不均匀

冬季低压偏强

低纬环流

减弱且拉伸

副高位置偏北

低纬环流

拉尼娜发生的夏季→东南信风增强→低纬环流减弱且伸展→副高强度位置偏北→雨带位置偏北→我国南旱北涝

拉尼娜发生的冬季→西太平洋气压比较低→蒙古西伯利亚高压与太平洋之间的气压梯度力增大→冬季风的势力增强→出现冷冬

南涝北旱

南旱北涝

名称 厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

现象

成因

对气候的影响 东岸: 东岸:

西岸: 西岸:

赤道太平洋中东部水温异常升高

赤道太平洋中部和东部水温异常降低

东南信风减弱

东南信风增强

降水减少,气候由湿润多雨变为干燥少雨,带来旱灾或森林大火。

降水增多,气候由干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害;

降水减少,干旱加剧;

降水增多,引发洪涝灾害。

观看视频,说出厄尔尼诺和拉尼娜现象对我国气候的影响

总结梳理

总结

比较项目 厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

东南信风

赤道逆流

太平洋 水温 大洋东岸

大洋西岸

沃克环流

降水 变化 大洋东岸

大洋西岸

减弱

增强

升高

降低

减弱

增多

减少

增强

减弱

降低

升高

增强

减少

增多

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

东南信风 弱 强

太平洋水温 大洋东岸 增高 降低

大洋西岸 降低 增高

气候 太平洋东岸 降水增加,多洪涝灾害 降水更加减少

太平洋西岸 降水减少,多干旱灾害 降水增加

对全球气候影响 导致全球大气环流异常,并对全球广大范围内的气候产生很大影响 关联性 拉尼娜现象出现在厄尔尼诺年之后

厄尔尼诺和拉尼娜现象对比

The highest latitude ice free port in the world——Murmansk

①使我国夏季风变弱,东部季风区雨季来得迟去得早、雨季变短,可能出现南涝北旱的现象。

②夏季主雨带偏南,北方大部干旱少雨。

③长江中下游地区雨季大多推迟。

④秋季我国东部降水南多北少,易使北方夏秋连旱。

厄尔尼诺现象对我国的影响

④我国夏季台风数量变少。(赤道附近大洋西侧水温偏低对流较弱)

厄尔尼诺现象对我国的影响

赤道附近大洋西侧水温偏低对流较弱),且台风路径偏东(因为西太平洋副热带高压脊变得比正常年份偏弱

原因:

厄尔尼诺现象对我国的影响

⑤使冬季风变弱,出现暖冬现象

厄尔尼诺现象对我国的影响

1、台风减少;

2、西太平洋副高位置偏南,夏季风减弱,北旱南涝;

3、冬季风减弱,我国中东部地区易出现暖冬的概率增加;

拉尼娜现象对我国的影响

1、台风生成个数增多;

2、西太平洋副高位置偏北,夏季风增强,北涝南旱;

3、冬季风增强,我国中东部地区易出现冷冬的概率增加;

归纳总结

通常情况下,厄尔尼诺对我国的影响:“北旱南涝”

东北地区

夏季气温偏低,冬季易出现暖冬

华北地区

汛期将雨水偏少,夏季易发生酷暑及干旱

长江流域

降水总体偏多,局部可能发生较重洪涝灾害

沿海地区

台风的登陆个数均会比正常年份偏少

拉尼娜现象对我国的影响

带来热夏冷冬

出现南旱北涝

造成粮食歉收

冷冬——拉尼娜

2008年1月10日起,以中国南方为主的大范围内出现低温、雨雪、冰冻等自然灾害。20个省均不同程度受到低温、雨雪、冰冻灾害影响。灾害直接经济损失超过1516亿元人民币。其中安徽、江西、湖北、湖南、广西、四川和贵州等7个省份受突最为严重。

The highest latitude ice free port in the world——Murmansk

①夏季风变强,东部季风区雨季来得早去得迟、雨季变长,可能出现南旱北涝的现象。

拉尼娜现象对我国的影响

干旱的鄱阳湖湖床

使冬季风变强,冬季较寒冷,寒潮多发,南方地区易出现冻雨、风雪。冬季较正常年份更冷,常发生雪灾、牲畜冻死,破坏交通、电力等基础设施。

拉尼娜现象对我国的影响

我国冬季的雪灾

赤道附近大洋西侧水温偏高对流较强

西太平洋副热带高压脊变得比正常年份偏强

C、我国夏季台风数量偏多,且台风路径偏西。

拉尼娜现象对我国的影响

通常情况下,拉尼娜对我国的影响:“北涝南旱”

东北地区

冬季较寒冷,寒潮多发

华北地区

东亚夏季风增强,雨带偏北,华北洪涝

长江流域

南方易发生干旱,南方易出现冻雨、风雪

沿海地区

登陆我国的台风增多,台风生成个数增多

课堂小结

正常情况下,赤道附近太平洋东岸和西岸海水温度存在差异,从而在上空形成大气热力环流

图示意正常年份热带太平洋上空近东西方向的大气热力环流

图4.18 正常年份热带太平洋上空的大模式气热力环流

分析太平洋中东部海水温度变化对气候的影响

1. 在图中用箭头表示大气运动方向,使之形成环流圈。

顺时针

2. 如果赤道附近太平洋东岸海水温度下降,说明其对环流的影响。

东南信风加强,太平洋西岸上升气流旺盛,东岸下沉气流加剧。

3. 说明环流的变化对赤道附近太平洋东、西岸气候的影响。

图4.18 正常年份热带太平洋上空的大模式气热力环流

太平洋东部秘鲁寒流增强,水温更低,降水更少,加剧干旱危害。

太平洋西部洪涝灾害加剧。

分析太平洋中东部海水温度变化对气候的影响

正常情况下,赤道附近太平洋东岸和西岸海水温度存在差异,从而在上空形成大气热力环流

图示意正常年份热带太平洋上空近东西方向的大气热力环流

拉尼娜现象发生时,太平洋西岸上升气流增强,降雨增多,会发生暴雨、洪涝灾害;太平洋东岸下沉气流增强,降水减少,会发生旱灾。

1.比照正常年份赤道太平洋海域东西岸大气环流状况,绘制拉尼娜发生时刻该区域的大气运动状态示意图;根据所绘示意图,说明赤道太平洋东岸和西岸地区可能出现的气象灾害。

2、以小组为单位,收集相关资料,讨论厄尔尼诺、拉尼娜现象对我国气候、河流等带来的影响。

厄尔尼诺年,东亚季风减弱,中国夏季雨带偏南,江淮流域多雨的可能性比较大,而北方地区特别是华北到河套一带少雨干旱,拉尼娜年正好相反。

1

厄尔尼诺年,我国东北地区由于夏季温度偏低,出现低温冻害的可能性较大,拉尼娜年我国出现冷冬热夏。

2

在西太平洋和南海地区生成及登录我国的台风个数,厄尔尼诺年比常年少,拉尼娜年比常年多。

3

海—气相互作用

1

南极威德尔海

巨型鲸鱼状冰间湖

知识扩展

ZHISHIKUOZHAN

冰 间 湖

情 境 导 入

情 境 材 料

合作探究

HEZUOTANJIU

1.冰间湖的存在可以加快海冰融化,

主要是由于海面

A.吸收太阳辐射增加

B.长波辐射增加

C.潜热输送加强

D.海气热传递增加

冰间湖指的是极地在达到结冰温度的天气条件下,仍长期或较长时间保持无冰或仅被薄冰覆盖的冰间开阔水域,其形成与海洋的热力、动力过程以及大气的动力因素联系紧密,是产生海冰较多的场所。在北极地区,冰间湖通常出现在海冰较厚的浮冰区域,其位置较为固定,并周期性发展和消失,面积大致为10~105平方千米。按照出现的位置不同,冰间湖可分为沿岸冰间湖和大洋冰间湖,图为沿岸冰间湖和大洋冰间湖形成示意图。

情 境 材 料

合作探究

HEZUOTANJIU

2.推断北极地区产冰量较大的冰间湖

类型及原因是

A.大洋冰间湖海面较开阔

B.大洋冰间湖海水温度低

C.沿岸冰间湖海气交换多

D.沿岸冰间湖海水深度浅

冰间湖指的是极地在达到结冰温度的天气条件下,仍长期或较长时间保持无冰或仅被薄冰覆盖的冰间开阔水域,其形成与海洋的热力、动力过程以及大气的动力因素联系紧密,是产生海冰较多的场所。在北极地区,冰间湖通常出现在海冰较厚的浮冰区域,其位置较为固定,并周期性发展和消失,面积大致为10~105平方千米。按照出现的位置不同,冰间湖可分为沿岸冰间湖和大洋冰间湖,图为沿岸冰间湖和大洋冰间湖形成示意图。

情 境 材 料

合作探究

HEZUOTANJIU

3.冰间湖被认为是北极“最活跃”的区域,

主要是由于其

A.光照相对充足,浮游生物丰富

B.位置变化大,始终不固定

C.降低海水盐度,加强上升运动

D.随全球变暖,面积持续扩大

冰间湖指的是极地在达到结冰温度的天气条件下,仍长期或较长时间保持无冰或仅被薄冰覆盖的冰间开阔水域,其形成与海洋的热力、动力过程以及大气的动力因素联系紧密,是产生海冰较多的场所。在北极地区,冰间湖通常出现在海冰较厚的浮冰区域,其位置较为固定,并周期性发展和消失,面积大致为10~105平方千米。按照出现的位置不同,冰间湖可分为沿岸冰间湖和大洋冰间湖,图为沿岸冰间湖和大洋冰间湖形成示意图。

印度洋偶极子

拓展延伸

南极威德尔海出现的巨型鲸鱼状冰间湖

印度洋偶极子

2019年末澳洲大火连烧4月,5亿动物惨死,1/3考拉丧生!

2023年,考拉的生存危机?!

与厄尔尼诺和拉尼娜现象类似, 热带印度洋中也存在气候异常的现象,被称为印度洋偶极子(简称 IOD)。它是指赤道印度洋西部海温距平与东部海温距平的差值变化(海温距平即某区海温与多年平均海温的差值)。

(1)说出正常年份北半球夏季赤道印度洋海域东西部水温的差异和原因,并画出印度洋从西到东大气环流系统的剖面图。

差异:热带印度洋海域东部水温高于西部。

成因:北印度洋夏季盛行西南风,产生离岸流,受索马里寒流(或沿岸上升流)影响,印度洋西部海域水温较低。

20°E

与厄尔尼诺和拉尼娜现象类似, 热带印度洋中也存在气候异常的现象,被称为印度洋偶极子(简称 IOD)。它是指赤道印度洋西部海温距平与东部海温距平的差值变化(海温距平即某区海温与多年平均海温的差值)。

(2)分别说出正偶极子和负偶极子现象发生时,赤道附近印度洋东西部上空的大气热力环流与正常年份环流的差异。推断其对赤道附近印度洋东、西岸气候的影响。

20°E

印度洋偶极子(IOD)是指印度洋西部和东部海表温度差,通过海气耦合作用,可对印度洋周围地区的气候和环境产生重要影响。简单类比,可以把I0D看作是印度洋的厄尔尼诺—拉尼娜现象。当正IOD事件发生(IOD指数为正值)时,西印度洋海温偏高,东印度洋海温偏低。图1示意2015年7月至2020年1月IOD指数情况。图2示意正常年份北半球夏季赤道印度洋上空的大气环流。

(1)推测2019年7月-2020年1月印度洋西部和东部的大气环流状况。(6分)

IOD指数为正值,西印度洋海温偏高,气流上升;

印度洋东部海温偏低,气流下沉;

近海面,气流由东部流向西部;

高空,气流从西部流向东部。

针对训练

超强繁殖能力

超强迁徙能力

超强干饭能力

拓展延伸

蝗虫

印度洋偶极子(IOD)是指印度洋西部和东部海表温度差,通过海气耦合作用,可对印度洋周围地区的气候和环境产生重要影响。简单类比,可以把I0D看作是印度洋的厄尔尼诺—拉尼娜现象。当正IOD事件发生(IOD指数为正值)时,西印度洋海温偏高,东印度洋海温偏低。图1示意2015年7月至2020年1月IOD指数情况。图2示意正常年份北半球夏季赤道印度洋上空的大气环流。

针对训练

(2)2019年秋季埃塞俄比亚和索马里经历了蝗灾,请结合材料分析蝗灾产生的原因。(6分)

2019年IOD指数为正值,西印度洋海温偏高;

埃塞俄比亚和索马里位于印度洋以西,盛行上升气流,降水比正常年份偏多;

两国境内草类生长茂盛,蝗虫食物丰富,大量繁殖。

印度洋偶极子(IOD)是指印度洋西部和东部海表温度差,通过海气耦合作用,可对印度洋周围地区的气候和环境产生重要影响。简单类比,可以把I0D看作是印度洋的厄尔尼诺—拉尼娜现象。当正IOD事件发生(IOD指数为正值)时,西印度洋海温偏高,东印度洋海温偏低。图1示意2015年7月至2020年1月IOD指数情况。图2示意正常年份北半球夏季赤道印度洋上空的大气环流。

针对训练

(3)推测2019年7月-2020年1月印度尼西亚可能出现什么现象,并解释原因。(6分)

可能出现森林火灾

当IOD指数为正数时,即印度洋西部海温高于东部海温。此时印度尼西亚温度低,气流下沉,降水少;持续干旱少雨,可燃物蒸发变干,易出现森林火灾。

智利沙漠里开出花海

趣味探究

阿塔卡马沙漠-----“花海”

视频激趣

走进世界干极——阿塔卡马沙漠

区域认知:在哪里,是什么

是南美洲西海岸中部的沙漠地区,在安第斯山脉和太平洋之间南北绵延约1000千米,主体位于智利境内,也有部分位于秘鲁、玻利维亚和阿根廷。

材料一:位于18°-28°S之间,南美洲西海岸中部的沙漠地区,在安第斯山脉和太平洋之间南北绵延约1000千米,从沿海到东部山麓宽100多千米。

学习任务1:下图为海洋与大气相互作用示意图 。请结合材料,从海洋影响大气的角度出发, 分析位于南美洲西海岸形成阿塔卡玛沙漠的原因。

①秘鲁寒流从较高纬度带来较冷的海水,使南美洲西海岸水温降低;

②南美洲西海岸向大气传递的热量和水汽较少,从而近地面大气整体温度低,较为凉爽;

③较低的近地面大气难以形成上升气流,加之水汽少,难以形成降水从而气候干燥。

探究思考

材料二:阿塔卡马沙漠在海岸区时常会有浓雾弥漫,当地人称“卡门却加雾”。浓雾难以跨过海岸山脉进入阿塔卡马沙漠腹地,使这里成为世界 “干极”以及天文学界公认的地面天文观测站最佳地点。2016年11月,中国国家天文台和智利签订协议,在阿塔卡马沙漠南部边缘的安第斯山支脉上合作建设天文观测基地。

探究思考

材料三:拉网捕雾。为了解决用水问题,中国天文观测基地的工作人员学习当地人在海岸山脉的西坡“拉网捕雾”。即在山头上立了一张巨大的塑料网,使来自太平洋的浓雾在网上凝结成水滴,在通过下面的水槽和输水管流到蓄水桶中。

学习任务2:结合材料分析阿塔卡马沙漠海岸地区浓雾弥漫但却无法形成降水的原因。

浓雾弥漫的原因:

①地处热带,太平洋水汽蒸发量大

②当暖空气经过秘鲁寒流冷水面上时,水汽会遇冷凝结形成海雾。

无法形成降水的原因:

①副高控制,盛行下沉气流

②寒流沿岸下冷上热(逆温),大气稳定。

③翻越安第斯山脉的下沉气流

探究思考

材料四:沙漠花海。2021年10月,中国天文观测基地的工作人员看到有很多沙漠植物的植物的种子在降雨后约两个月突然发芽,遍地野花绽放,呈现“花海”奇观。

学习任务3:

“世界干极”的降雨主要与 图的气流和海水运动有关,并据图说明偶发“花海”的原因。

(1)太平洋东部海域水温异常升高,导致位于太平洋东部的阿塔卡马沙漠附近盛行上升气流,降水增多。

(2)雨水下渗和当地的高温促使沙漠中的种子迅速发芽、生长、开花。

B

探究思考

学习任务4: 分析“沙漠花海”期间秘鲁渔场的变化。

(1)厄尔尼诺现象发生时,信封减弱,沿岸上升流减弱,导致海底营养盐类上泛减少,饵料减少,鱼类减少,渔场减产。

(2)厄尔尼诺现象发生时,秘鲁沿岸水温异常偏高,使冷水鱼类大量死亡,导致鱼群数量锐减。

探究思考

课堂小结

课时作业

Class Assignment

…….

……

下图为某科学考察队路线示意图。读图,完成第1~2题。

1.若船只出发时,A处是1月,

经过6个月后到达B处,

此时B处可能发生的现象是( )

A.海水向大气补充热量

B.大气向海洋补充热量

C.大气和海洋未发生任何联系

D.此时B处为春季,海洋无法向大气补充热量

2.图中①和②处相比,海—气相互作用更活跃的是( )

A.①处 B.②处 C.①②处相等 D.无法判断

√

√

读某海域表层水温距平值(单位:℃)图,完成第3~6题。

3.出现图示水温状况的原因是( )

A.东北信风减弱 B.赤道暖流增强

C.东南信风减弱 D.西风漂流增强

4.图示水温分布状况下( )

A.形成拉尼娜现象

B.全球气压带、风带北移

C.该海域热量收支平衡

D.扰乱全球水热输送和交换

√

√

读某海域表层水温距平值(单位:℃)图,完成第3~6题。

5.受图示海域水温状况影响,可能出现的现象为( )

A.马来群岛持续多雨

B.智利沿海出现台风

C.美国西南部降水增多

D.秘鲁渔场产量增加

6.图中甲处海域水温( )

A.低于-1 ℃

B.高于-1 ℃

C.比多年平均值低1 ℃以上

D.均不正确

√

√

读大西洋热量收入与支出的差值随纬度变化示意图,完成第7~8题。

7.图中大西洋热量收入与支出差值最大的纬度带是 ( )

A.0°—20°N B.0°—20°S C.40°S—50°S D.40°N—60°N

8.该纬度带收入与支出差值最大的原因是( )

A.纬度低,得到的太阳辐射能量多 B.纬度高,得到的太阳辐射能量少

C.寒流的作用明显 D.暖流的作用明显

√

√

读图,完成第9~10题。

9.从沃克环流的形成看,B处( )

①赤道暖流堆积,形成深厚的暖水层 ②信风驱使表层海水向西流动,冷海水上涌 ③上空大气膨胀上升 ④上空大气收缩下沉

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

10.该热力环流变弱时,下列叙述可信的是( )

A.大洋东岸气候更加干旱 B.秘鲁寒流势力增强

C.出现厄尔尼诺现象 D.印度尼西亚多雨

√

√

读全球水循环模式图(箭头代表降水、蒸发、径流与水汽输送,数字代表循环量),完成第11~13题。

11.若水循环总量为100单位,

按照全球多年水量平衡规律

推算出M、N分别为( )

A.7、16 B.16、7

C.7、23 D.23、7

12.图中哪些环节与奔流的黄河最密切 ( )

A.P、M、T、S B.P、M、N、S C.Q、M、T、S D.S、P、Q、N

13.人类有可能在局部地区施加某些影响的环节是( )

A.M B.Q C.N D.S

√

√

√

14.下图为正常年份太平洋部分海区水温分布图和厄尔尼诺年的南太平洋部分海区水温分布图。据此完成下列各题。

(1)据图说明正常年份,

澳大利亚东部海域降水 ,

海面水温 ,原因是 。

(2)据图说明正常年份,南美西部海域的洋流类型与成因:

类型 ,分析其成因。

较多

较高 盛行上升气流

上升补偿流

近海岸海水被吹离海岸向西运动,深层较冷海水上涌补充形成补偿流

14.下图为正常年份太平洋部分海区水温分布图和厄尔尼诺年的南太平洋部分海区水温分布图。据此完成下列各题。

(3)厄尔尼诺年,秘鲁西岸海域

受 (洋流)的影响,

海洋表层水温 ,可能盛行 气流,出现 等异常天气。

(4)简述厄尔尼诺现象对秘鲁渔业资源可能带来的不利影响。

赤道逆流

升高 上升 降水增多

秘鲁西海岸上升流受到抑制,鱼的饵料减少,鱼类减少。

2022版

2019新课标湘教版选择性必修一

第四章第三节

——湘教版选必一 1·4·3——

海——气相互作用

课标要求

素养导引

综合思维:结真实复杂的情境,能够分析海—气相互作用关系以及对地理环境的影响。

区域认知:能够解释厄尔尼诺、拉尼娜现象出现时赤道太平洋东、西岸降水量的变化以及对人类活动的影响,并能提出科学决策的依据。

人地协调观:结合现实中厄尔尼诺、拉尼娜现象造成的气候异常案例,能够分析水—气相互作用对人类活动的影响,具备尊重自然规律、科学利用自然的意识。

地理实践力:能够收集厄尔尼诺、拉尼娜现象相关材料,分析说明其对气候的影响。

运用图表,分析海—气相互作用对全球水热平衡的影响,解释厄尔尼诺、拉尼娜现象对全球气候和人类活动的影响。

海洋与大气间物质

能量持续交换影响

Sea air interaction refers to the interaction process of continuous exchange of matter and energy between the ocean and the atmosphere

海——气相互作用

是指海洋与大气间物质、能量持续交换的互相影响过程

海洋是地球上巨大的热能储存库,对气候的形成和变化具有重要影响

目录 | 海—气相互作用 Air Sea Interaction

一、海一气相互作用与水热交换

CONTENTS

二、海一气相互作用与水热平衡

三、 厄尔尼诺、拉尼娜及其影响

01

02

03

02-“拉尼娜”现象

拉尼娜是指赤道太平洋东部和中部海域水温异常下降的现象

拉尼娜现象与厄尔尼诺现象相反,故有“反厄尔尼诺现象”之称,但它对气候的影响程度及威力比厄尔尼诺要小

“拉尼娜”是西班牙语“小女孩”的译音

厄尔尼诺现象持续时间为1-2年,拉尼娜现象出现在厄尔尼诺现象之后,会造成全球性气候的混乱。

太 平 洋

近海面风向

沃 克 环 流 加 强

上升气流增强

气候更湿润多雨

下沉气流增强

气候异常干旱

更热

更冷

赤道附近的

太平洋西部

赤道附近的

太平洋东部

拉尼娜发生年份赤道附近太平洋的大气环流及影响

拉尼娜现象

时间:间隔几年发生一次,出现年份与厄尔尼诺现象交错,通常发生在圣诞节前后

成因:东南信风加强,将表面被太阳晒热的海水吹向太平洋西部,东部底层海水上泛,致海水变冷,西部海水温度增高。

异常

低温

什么是拉尼娜现象?

What is La Nina phenomenon

拉尼娜现象发生时太平洋表层水温异常示意图

1、读图描述赤道附近太平洋中东部地区与西部海区的海距平特点?

思考

2017年12月海面温度异常

拉尼娜现象发生时太平洋表层水温异常示意图

2、推测拉尼娜现象发生时,东南信风的势力变化,赤道附近太平洋西部海区与东部海区水温差异的可能性以及沃克环流的变化?

思考

2017年12月海面温度异常

太平洋偏东信风异常增强,把赤道附近表层暖水向西太平洋输送,东太平洋表层产生强大的离岸流,下层冷海水上泛增多,同时秘鲁寒流也北上补充,导致海面温度大幅降低

拉尼娜现象发生时太平洋表层水温异常示意图

3、推测赤道太平洋东西部陆地气候特征变化及秘鲁渔业的变化?

思考

2017年12月海面温度异常

赤道中、东太平洋海域,信风比常年偏强,水温偏低,降水偏少,易出现旱灾。但秘鲁附近上升流增强,渔业倾向于增产

赤道西太平洋地区,降水较正常年份偏多,甚至出现洪涝灾害

总结拉尼娜现象发生时海—气相互关系及其影响,完成示意图

东南信风变 (强/弱)

南赤道暖流 (增强/减弱)

赤道附近太平洋西岸与东岸表层海水温差 。

.(增大/减小甚至负值)

沃克环流 .(增强/减弱或消失或反向)

大陆东岸陆地降水 .(增多/减少)

秘鲁渔场 (增产/减产)

大陆西岸陆地降水 .(增多/减少)

强

增强

增大

增强

减少

增产

增多

2.拉尼娜现象的影响

a、赤道太平洋中部和东部海域,较正常年份气温下降、降水变少,更加干旱

异常高温

低温冷海

秘鲁的洪灾

2.拉尼娜的影响

b、赤道西太平洋海域,气温上升、降水变多,甚至发生洪涝灾害

异常高温

低温冷海

非洲东南部、巴西东北部的干旱

Drought in the United States under the influence of La Ni a

拉尼娜影响下美国的干旱

澳洲的干旱

印尼的山火

The 2008 snowstorm in southern China

2008年中国南方雪灾

C 、赤道附近大洋东侧离岸风增强,上升流变强,海洋表层营养物质增多,渔场增产

2.拉尼娜现象的影响

厄尔尼诺

与拉尼娜现象对比

Comparison of El Nino and La Nina phenomena

对厄尔尼诺和拉尼娜现象的

成因及影响,科学家仍在不断探索

拉尼娜现象一般出现在厄尔尼诺现象之后。

厄尔尼诺和拉尼娜对我国气候的作用机制为影响副高强弱(夏季)和冬季风强弱(冬季)。一般而言,影响副高强弱及位置的主要因素有冷空气、海温、热带对流、青藏高原的热力作用等,而冬季风强弱与海陆间的水平气压梯度力有关。

厄尔尼诺发生的夏季→东南信风减弱→低纬环流增强且收缩→副高强度位置偏南→雨带位置偏南→我国南涝北旱

厄尔尼诺发生的冬季→西太平洋气压比较高→蒙古西伯利亚高压与太平洋之间的气压梯度力减小→冬季风的势力减弱→出现暖冬

信风偏弱

赤道地区海水热的均匀

冬季低压偏弱

低纬环流

增强且收缩

副高位置偏南

低纬环流

信风增强

赤道地区海水热得不均匀

冬季低压偏强

低纬环流

减弱且拉伸

副高位置偏北

低纬环流

拉尼娜发生的夏季→东南信风增强→低纬环流减弱且伸展→副高强度位置偏北→雨带位置偏北→我国南旱北涝

拉尼娜发生的冬季→西太平洋气压比较低→蒙古西伯利亚高压与太平洋之间的气压梯度力增大→冬季风的势力增强→出现冷冬

南涝北旱

南旱北涝

名称 厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

现象

成因

对气候的影响 东岸: 东岸:

西岸: 西岸:

赤道太平洋中东部水温异常升高

赤道太平洋中部和东部水温异常降低

东南信风减弱

东南信风增强

降水减少,气候由湿润多雨变为干燥少雨,带来旱灾或森林大火。

降水增多,气候由干燥少雨变为多雨,引发洪涝灾害;

降水减少,干旱加剧;

降水增多,引发洪涝灾害。

观看视频,说出厄尔尼诺和拉尼娜现象对我国气候的影响

总结梳理

总结

比较项目 厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

东南信风

赤道逆流

太平洋 水温 大洋东岸

大洋西岸

沃克环流

降水 变化 大洋东岸

大洋西岸

减弱

增强

升高

降低

减弱

增多

减少

增强

减弱

降低

升高

增强

减少

增多

厄尔尼诺现象 拉尼娜现象

东南信风 弱 强

太平洋水温 大洋东岸 增高 降低

大洋西岸 降低 增高

气候 太平洋东岸 降水增加,多洪涝灾害 降水更加减少

太平洋西岸 降水减少,多干旱灾害 降水增加

对全球气候影响 导致全球大气环流异常,并对全球广大范围内的气候产生很大影响 关联性 拉尼娜现象出现在厄尔尼诺年之后

厄尔尼诺和拉尼娜现象对比

The highest latitude ice free port in the world——Murmansk

①使我国夏季风变弱,东部季风区雨季来得迟去得早、雨季变短,可能出现南涝北旱的现象。

②夏季主雨带偏南,北方大部干旱少雨。

③长江中下游地区雨季大多推迟。

④秋季我国东部降水南多北少,易使北方夏秋连旱。

厄尔尼诺现象对我国的影响

④我国夏季台风数量变少。(赤道附近大洋西侧水温偏低对流较弱)

厄尔尼诺现象对我国的影响

赤道附近大洋西侧水温偏低对流较弱),且台风路径偏东(因为西太平洋副热带高压脊变得比正常年份偏弱

原因:

厄尔尼诺现象对我国的影响

⑤使冬季风变弱,出现暖冬现象

厄尔尼诺现象对我国的影响

1、台风减少;

2、西太平洋副高位置偏南,夏季风减弱,北旱南涝;

3、冬季风减弱,我国中东部地区易出现暖冬的概率增加;

拉尼娜现象对我国的影响

1、台风生成个数增多;

2、西太平洋副高位置偏北,夏季风增强,北涝南旱;

3、冬季风增强,我国中东部地区易出现冷冬的概率增加;

归纳总结

通常情况下,厄尔尼诺对我国的影响:“北旱南涝”

东北地区

夏季气温偏低,冬季易出现暖冬

华北地区

汛期将雨水偏少,夏季易发生酷暑及干旱

长江流域

降水总体偏多,局部可能发生较重洪涝灾害

沿海地区

台风的登陆个数均会比正常年份偏少

拉尼娜现象对我国的影响

带来热夏冷冬

出现南旱北涝

造成粮食歉收

冷冬——拉尼娜

2008年1月10日起,以中国南方为主的大范围内出现低温、雨雪、冰冻等自然灾害。20个省均不同程度受到低温、雨雪、冰冻灾害影响。灾害直接经济损失超过1516亿元人民币。其中安徽、江西、湖北、湖南、广西、四川和贵州等7个省份受突最为严重。

The highest latitude ice free port in the world——Murmansk

①夏季风变强,东部季风区雨季来得早去得迟、雨季变长,可能出现南旱北涝的现象。

拉尼娜现象对我国的影响

干旱的鄱阳湖湖床

使冬季风变强,冬季较寒冷,寒潮多发,南方地区易出现冻雨、风雪。冬季较正常年份更冷,常发生雪灾、牲畜冻死,破坏交通、电力等基础设施。

拉尼娜现象对我国的影响

我国冬季的雪灾

赤道附近大洋西侧水温偏高对流较强

西太平洋副热带高压脊变得比正常年份偏强

C、我国夏季台风数量偏多,且台风路径偏西。

拉尼娜现象对我国的影响

通常情况下,拉尼娜对我国的影响:“北涝南旱”

东北地区

冬季较寒冷,寒潮多发

华北地区

东亚夏季风增强,雨带偏北,华北洪涝

长江流域

南方易发生干旱,南方易出现冻雨、风雪

沿海地区

登陆我国的台风增多,台风生成个数增多

课堂小结

正常情况下,赤道附近太平洋东岸和西岸海水温度存在差异,从而在上空形成大气热力环流

图示意正常年份热带太平洋上空近东西方向的大气热力环流

图4.18 正常年份热带太平洋上空的大模式气热力环流

分析太平洋中东部海水温度变化对气候的影响

1. 在图中用箭头表示大气运动方向,使之形成环流圈。

顺时针

2. 如果赤道附近太平洋东岸海水温度下降,说明其对环流的影响。

东南信风加强,太平洋西岸上升气流旺盛,东岸下沉气流加剧。

3. 说明环流的变化对赤道附近太平洋东、西岸气候的影响。

图4.18 正常年份热带太平洋上空的大模式气热力环流

太平洋东部秘鲁寒流增强,水温更低,降水更少,加剧干旱危害。

太平洋西部洪涝灾害加剧。

分析太平洋中东部海水温度变化对气候的影响

正常情况下,赤道附近太平洋东岸和西岸海水温度存在差异,从而在上空形成大气热力环流

图示意正常年份热带太平洋上空近东西方向的大气热力环流

拉尼娜现象发生时,太平洋西岸上升气流增强,降雨增多,会发生暴雨、洪涝灾害;太平洋东岸下沉气流增强,降水减少,会发生旱灾。

1.比照正常年份赤道太平洋海域东西岸大气环流状况,绘制拉尼娜发生时刻该区域的大气运动状态示意图;根据所绘示意图,说明赤道太平洋东岸和西岸地区可能出现的气象灾害。

2、以小组为单位,收集相关资料,讨论厄尔尼诺、拉尼娜现象对我国气候、河流等带来的影响。

厄尔尼诺年,东亚季风减弱,中国夏季雨带偏南,江淮流域多雨的可能性比较大,而北方地区特别是华北到河套一带少雨干旱,拉尼娜年正好相反。

1

厄尔尼诺年,我国东北地区由于夏季温度偏低,出现低温冻害的可能性较大,拉尼娜年我国出现冷冬热夏。

2

在西太平洋和南海地区生成及登录我国的台风个数,厄尔尼诺年比常年少,拉尼娜年比常年多。

3

海—气相互作用

1

南极威德尔海

巨型鲸鱼状冰间湖

知识扩展

ZHISHIKUOZHAN

冰 间 湖

情 境 导 入

情 境 材 料

合作探究

HEZUOTANJIU

1.冰间湖的存在可以加快海冰融化,

主要是由于海面

A.吸收太阳辐射增加

B.长波辐射增加

C.潜热输送加强

D.海气热传递增加

冰间湖指的是极地在达到结冰温度的天气条件下,仍长期或较长时间保持无冰或仅被薄冰覆盖的冰间开阔水域,其形成与海洋的热力、动力过程以及大气的动力因素联系紧密,是产生海冰较多的场所。在北极地区,冰间湖通常出现在海冰较厚的浮冰区域,其位置较为固定,并周期性发展和消失,面积大致为10~105平方千米。按照出现的位置不同,冰间湖可分为沿岸冰间湖和大洋冰间湖,图为沿岸冰间湖和大洋冰间湖形成示意图。

情 境 材 料

合作探究

HEZUOTANJIU

2.推断北极地区产冰量较大的冰间湖

类型及原因是

A.大洋冰间湖海面较开阔

B.大洋冰间湖海水温度低

C.沿岸冰间湖海气交换多

D.沿岸冰间湖海水深度浅

冰间湖指的是极地在达到结冰温度的天气条件下,仍长期或较长时间保持无冰或仅被薄冰覆盖的冰间开阔水域,其形成与海洋的热力、动力过程以及大气的动力因素联系紧密,是产生海冰较多的场所。在北极地区,冰间湖通常出现在海冰较厚的浮冰区域,其位置较为固定,并周期性发展和消失,面积大致为10~105平方千米。按照出现的位置不同,冰间湖可分为沿岸冰间湖和大洋冰间湖,图为沿岸冰间湖和大洋冰间湖形成示意图。

情 境 材 料

合作探究

HEZUOTANJIU

3.冰间湖被认为是北极“最活跃”的区域,

主要是由于其

A.光照相对充足,浮游生物丰富

B.位置变化大,始终不固定

C.降低海水盐度,加强上升运动

D.随全球变暖,面积持续扩大

冰间湖指的是极地在达到结冰温度的天气条件下,仍长期或较长时间保持无冰或仅被薄冰覆盖的冰间开阔水域,其形成与海洋的热力、动力过程以及大气的动力因素联系紧密,是产生海冰较多的场所。在北极地区,冰间湖通常出现在海冰较厚的浮冰区域,其位置较为固定,并周期性发展和消失,面积大致为10~105平方千米。按照出现的位置不同,冰间湖可分为沿岸冰间湖和大洋冰间湖,图为沿岸冰间湖和大洋冰间湖形成示意图。

印度洋偶极子

拓展延伸

南极威德尔海出现的巨型鲸鱼状冰间湖

印度洋偶极子

2019年末澳洲大火连烧4月,5亿动物惨死,1/3考拉丧生!

2023年,考拉的生存危机?!

与厄尔尼诺和拉尼娜现象类似, 热带印度洋中也存在气候异常的现象,被称为印度洋偶极子(简称 IOD)。它是指赤道印度洋西部海温距平与东部海温距平的差值变化(海温距平即某区海温与多年平均海温的差值)。

(1)说出正常年份北半球夏季赤道印度洋海域东西部水温的差异和原因,并画出印度洋从西到东大气环流系统的剖面图。

差异:热带印度洋海域东部水温高于西部。

成因:北印度洋夏季盛行西南风,产生离岸流,受索马里寒流(或沿岸上升流)影响,印度洋西部海域水温较低。

20°E

与厄尔尼诺和拉尼娜现象类似, 热带印度洋中也存在气候异常的现象,被称为印度洋偶极子(简称 IOD)。它是指赤道印度洋西部海温距平与东部海温距平的差值变化(海温距平即某区海温与多年平均海温的差值)。

(2)分别说出正偶极子和负偶极子现象发生时,赤道附近印度洋东西部上空的大气热力环流与正常年份环流的差异。推断其对赤道附近印度洋东、西岸气候的影响。

20°E

印度洋偶极子(IOD)是指印度洋西部和东部海表温度差,通过海气耦合作用,可对印度洋周围地区的气候和环境产生重要影响。简单类比,可以把I0D看作是印度洋的厄尔尼诺—拉尼娜现象。当正IOD事件发生(IOD指数为正值)时,西印度洋海温偏高,东印度洋海温偏低。图1示意2015年7月至2020年1月IOD指数情况。图2示意正常年份北半球夏季赤道印度洋上空的大气环流。

(1)推测2019年7月-2020年1月印度洋西部和东部的大气环流状况。(6分)

IOD指数为正值,西印度洋海温偏高,气流上升;

印度洋东部海温偏低,气流下沉;

近海面,气流由东部流向西部;

高空,气流从西部流向东部。

针对训练

超强繁殖能力

超强迁徙能力

超强干饭能力

拓展延伸

蝗虫

印度洋偶极子(IOD)是指印度洋西部和东部海表温度差,通过海气耦合作用,可对印度洋周围地区的气候和环境产生重要影响。简单类比,可以把I0D看作是印度洋的厄尔尼诺—拉尼娜现象。当正IOD事件发生(IOD指数为正值)时,西印度洋海温偏高,东印度洋海温偏低。图1示意2015年7月至2020年1月IOD指数情况。图2示意正常年份北半球夏季赤道印度洋上空的大气环流。

针对训练

(2)2019年秋季埃塞俄比亚和索马里经历了蝗灾,请结合材料分析蝗灾产生的原因。(6分)

2019年IOD指数为正值,西印度洋海温偏高;

埃塞俄比亚和索马里位于印度洋以西,盛行上升气流,降水比正常年份偏多;

两国境内草类生长茂盛,蝗虫食物丰富,大量繁殖。

印度洋偶极子(IOD)是指印度洋西部和东部海表温度差,通过海气耦合作用,可对印度洋周围地区的气候和环境产生重要影响。简单类比,可以把I0D看作是印度洋的厄尔尼诺—拉尼娜现象。当正IOD事件发生(IOD指数为正值)时,西印度洋海温偏高,东印度洋海温偏低。图1示意2015年7月至2020年1月IOD指数情况。图2示意正常年份北半球夏季赤道印度洋上空的大气环流。

针对训练

(3)推测2019年7月-2020年1月印度尼西亚可能出现什么现象,并解释原因。(6分)

可能出现森林火灾

当IOD指数为正数时,即印度洋西部海温高于东部海温。此时印度尼西亚温度低,气流下沉,降水少;持续干旱少雨,可燃物蒸发变干,易出现森林火灾。

智利沙漠里开出花海

趣味探究

阿塔卡马沙漠-----“花海”

视频激趣

走进世界干极——阿塔卡马沙漠

区域认知:在哪里,是什么

是南美洲西海岸中部的沙漠地区,在安第斯山脉和太平洋之间南北绵延约1000千米,主体位于智利境内,也有部分位于秘鲁、玻利维亚和阿根廷。

材料一:位于18°-28°S之间,南美洲西海岸中部的沙漠地区,在安第斯山脉和太平洋之间南北绵延约1000千米,从沿海到东部山麓宽100多千米。

学习任务1:下图为海洋与大气相互作用示意图 。请结合材料,从海洋影响大气的角度出发, 分析位于南美洲西海岸形成阿塔卡玛沙漠的原因。

①秘鲁寒流从较高纬度带来较冷的海水,使南美洲西海岸水温降低;

②南美洲西海岸向大气传递的热量和水汽较少,从而近地面大气整体温度低,较为凉爽;

③较低的近地面大气难以形成上升气流,加之水汽少,难以形成降水从而气候干燥。

探究思考

材料二:阿塔卡马沙漠在海岸区时常会有浓雾弥漫,当地人称“卡门却加雾”。浓雾难以跨过海岸山脉进入阿塔卡马沙漠腹地,使这里成为世界 “干极”以及天文学界公认的地面天文观测站最佳地点。2016年11月,中国国家天文台和智利签订协议,在阿塔卡马沙漠南部边缘的安第斯山支脉上合作建设天文观测基地。

探究思考

材料三:拉网捕雾。为了解决用水问题,中国天文观测基地的工作人员学习当地人在海岸山脉的西坡“拉网捕雾”。即在山头上立了一张巨大的塑料网,使来自太平洋的浓雾在网上凝结成水滴,在通过下面的水槽和输水管流到蓄水桶中。

学习任务2:结合材料分析阿塔卡马沙漠海岸地区浓雾弥漫但却无法形成降水的原因。

浓雾弥漫的原因:

①地处热带,太平洋水汽蒸发量大

②当暖空气经过秘鲁寒流冷水面上时,水汽会遇冷凝结形成海雾。

无法形成降水的原因:

①副高控制,盛行下沉气流

②寒流沿岸下冷上热(逆温),大气稳定。

③翻越安第斯山脉的下沉气流

探究思考

材料四:沙漠花海。2021年10月,中国天文观测基地的工作人员看到有很多沙漠植物的植物的种子在降雨后约两个月突然发芽,遍地野花绽放,呈现“花海”奇观。

学习任务3:

“世界干极”的降雨主要与 图的气流和海水运动有关,并据图说明偶发“花海”的原因。

(1)太平洋东部海域水温异常升高,导致位于太平洋东部的阿塔卡马沙漠附近盛行上升气流,降水增多。

(2)雨水下渗和当地的高温促使沙漠中的种子迅速发芽、生长、开花。

B

探究思考

学习任务4: 分析“沙漠花海”期间秘鲁渔场的变化。

(1)厄尔尼诺现象发生时,信封减弱,沿岸上升流减弱,导致海底营养盐类上泛减少,饵料减少,鱼类减少,渔场减产。

(2)厄尔尼诺现象发生时,秘鲁沿岸水温异常偏高,使冷水鱼类大量死亡,导致鱼群数量锐减。

探究思考

课堂小结

课时作业

Class Assignment

…….

……

下图为某科学考察队路线示意图。读图,完成第1~2题。

1.若船只出发时,A处是1月,

经过6个月后到达B处,

此时B处可能发生的现象是( )

A.海水向大气补充热量

B.大气向海洋补充热量

C.大气和海洋未发生任何联系

D.此时B处为春季,海洋无法向大气补充热量

2.图中①和②处相比,海—气相互作用更活跃的是( )

A.①处 B.②处 C.①②处相等 D.无法判断

√

√

读某海域表层水温距平值(单位:℃)图,完成第3~6题。

3.出现图示水温状况的原因是( )

A.东北信风减弱 B.赤道暖流增强

C.东南信风减弱 D.西风漂流增强

4.图示水温分布状况下( )

A.形成拉尼娜现象

B.全球气压带、风带北移

C.该海域热量收支平衡

D.扰乱全球水热输送和交换

√

√

读某海域表层水温距平值(单位:℃)图,完成第3~6题。

5.受图示海域水温状况影响,可能出现的现象为( )

A.马来群岛持续多雨

B.智利沿海出现台风

C.美国西南部降水增多

D.秘鲁渔场产量增加

6.图中甲处海域水温( )

A.低于-1 ℃

B.高于-1 ℃

C.比多年平均值低1 ℃以上

D.均不正确

√

√

读大西洋热量收入与支出的差值随纬度变化示意图,完成第7~8题。

7.图中大西洋热量收入与支出差值最大的纬度带是 ( )

A.0°—20°N B.0°—20°S C.40°S—50°S D.40°N—60°N

8.该纬度带收入与支出差值最大的原因是( )

A.纬度低,得到的太阳辐射能量多 B.纬度高,得到的太阳辐射能量少

C.寒流的作用明显 D.暖流的作用明显

√

√

读图,完成第9~10题。

9.从沃克环流的形成看,B处( )

①赤道暖流堆积,形成深厚的暖水层 ②信风驱使表层海水向西流动,冷海水上涌 ③上空大气膨胀上升 ④上空大气收缩下沉

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

10.该热力环流变弱时,下列叙述可信的是( )

A.大洋东岸气候更加干旱 B.秘鲁寒流势力增强

C.出现厄尔尼诺现象 D.印度尼西亚多雨

√

√

读全球水循环模式图(箭头代表降水、蒸发、径流与水汽输送,数字代表循环量),完成第11~13题。

11.若水循环总量为100单位,

按照全球多年水量平衡规律

推算出M、N分别为( )

A.7、16 B.16、7

C.7、23 D.23、7

12.图中哪些环节与奔流的黄河最密切 ( )

A.P、M、T、S B.P、M、N、S C.Q、M、T、S D.S、P、Q、N

13.人类有可能在局部地区施加某些影响的环节是( )

A.M B.Q C.N D.S

√

√

√

14.下图为正常年份太平洋部分海区水温分布图和厄尔尼诺年的南太平洋部分海区水温分布图。据此完成下列各题。

(1)据图说明正常年份,

澳大利亚东部海域降水 ,

海面水温 ,原因是 。

(2)据图说明正常年份,南美西部海域的洋流类型与成因:

类型 ,分析其成因。

较多

较高 盛行上升气流

上升补偿流

近海岸海水被吹离海岸向西运动,深层较冷海水上涌补充形成补偿流

14.下图为正常年份太平洋部分海区水温分布图和厄尔尼诺年的南太平洋部分海区水温分布图。据此完成下列各题。

(3)厄尔尼诺年,秘鲁西岸海域

受 (洋流)的影响,

海洋表层水温 ,可能盛行 气流,出现 等异常天气。

(4)简述厄尔尼诺现象对秘鲁渔业资源可能带来的不利影响。

赤道逆流

升高 上升 降水增多

秘鲁西海岸上升流受到抑制,鱼的饵料减少,鱼类减少。