人民版选修四专题四第1课中国民族民主革命的先行者—孙中山(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版选修四专题四第1课中国民族民主革命的先行者—孙中山(共35张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 8.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-05-15 16:34:22 | ||

图片预览

文档简介

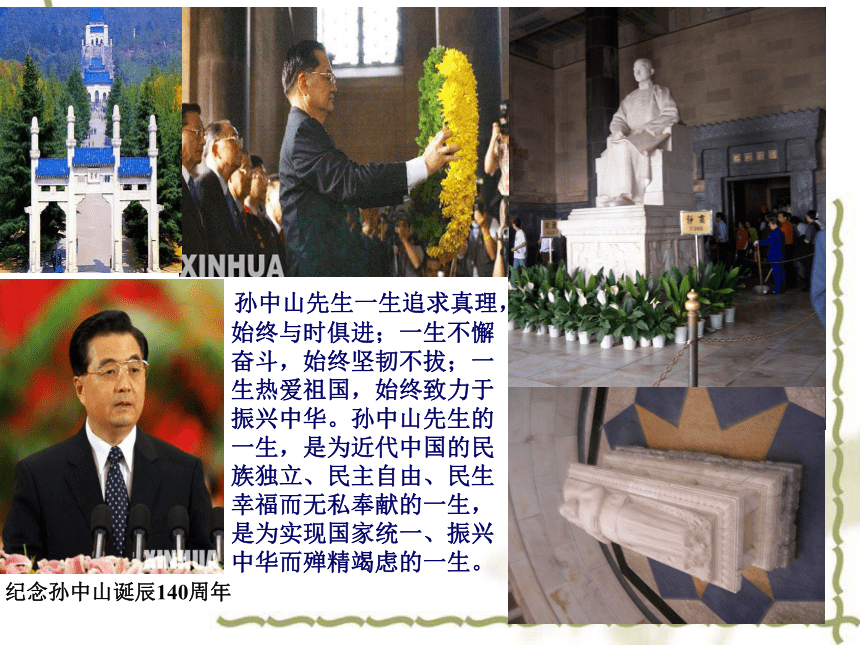

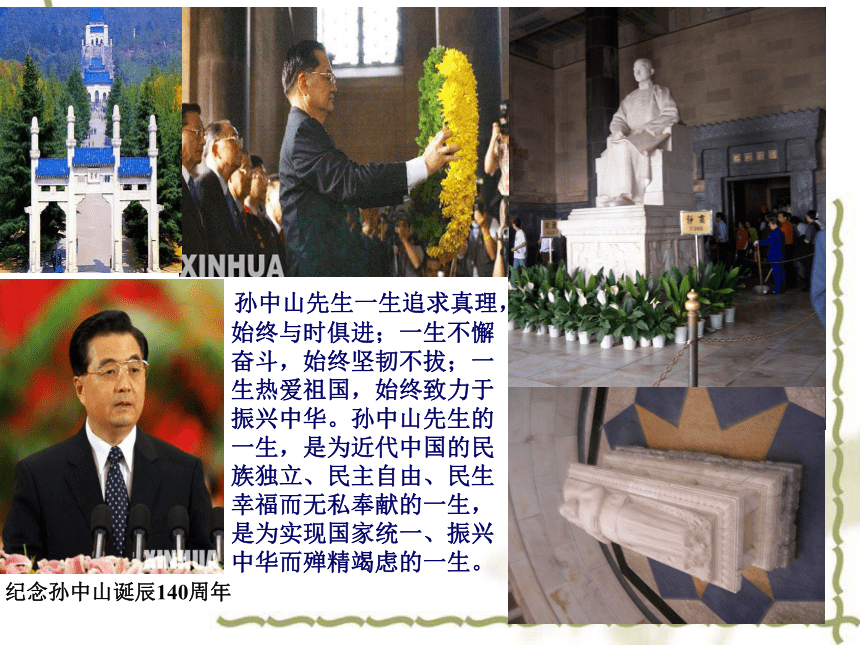

课件35张PPT。纪念孙中山诞辰140周年 孙中山先生一生追求真理,始终与时俱进;一生不懈奋斗,始终坚韧不拔;一生热爱祖国,始终致力于振兴中华。孙中山先生的一生,是为近代中国的民族独立、民主自由、民生幸福而无私奉献的一生,是为实现国家统一、振兴中华而殚精竭虑的一生。 中国民主革命的先行者孙中山

---------孙中山一生的四次转变(与时俱进)1.从“医人”到“医国”

2.从“改良”到“革命”

3.从“旧三民主义”到“新三民主义”

4.从“依赖帝国主义”到“反对帝国主义”一、从“医人”到“医国”原因:民族危机的刺激受西式教育的影响 此时的孙中山是一个改良主义者,他把挽救危亡的希望寄托在清政府身上。爱国心的驱使思考:你怎样看待孙中山对职业选择的认识?二、从“改良”到“革命”19世纪末原因:民族危机进一步加深上书失败认清清政府本质事迹:建立兴中会,发动武装起义(第一标志)

创立同盟会,阐发“三民主义”

领导辛亥革命,推翻帝制

建立中华民国,颁布《临时约法》

为捍卫民主共和而斗争三、从“旧三民主义”到“新三民主义”原因:提出:1924年1月国民党一大内容:意义:1)国共第一次合作的政治基础

2)标志三大政策正式确立 1)捍卫民主共和屡遭失败(旧三民主主义为指导)寻求新道路

2)俄国十月革命成功和五四运动爆发的

启发

3)共产国际和中共的帮助四.从“依赖帝国主义”到“反对帝国主义” 早年:对帝国主义心存幻想(如旧三民主义中就没有提出反对帝国主义的要求、南京临时政府成立后发布《告各友邦书》中承认帝国主义与清政府签定的不平等条约继续有效)

转变 :他在斗争中认识到,要争取中国独立富强就必须努力推翻帝国主义。

晚年:他同帝国主义进行了坚决的斗争。(如新三民主义中增加了反帝的要求)

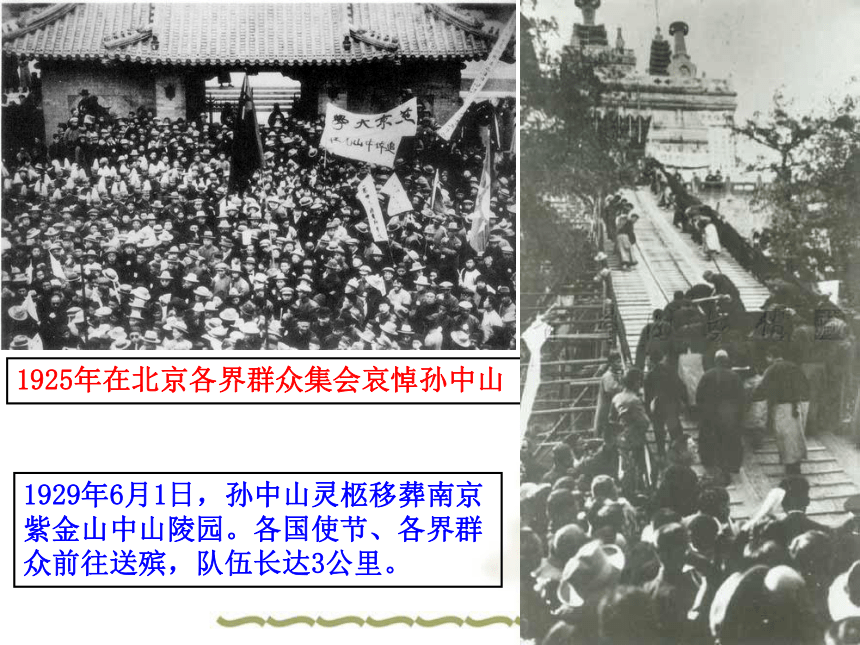

1925年3月12日,一代伟人孙中山病逝于北京,终年59岁。图为孙中山先生遗容。五:鞠躬尽瘁1925年在北京各界群众集会哀悼孙中山1929年6月1日,孙中山灵柩移葬南京紫金山中山陵园。各国使节、各界群众前往送殡,队伍长达3公里。 资料回放: 孙中山遗嘱 p63他一生历史具在,站出世间来就是革命,失败了还是革命;中华民国成立之后,也没有满足过,没有安逸过,仍然继续着向近乎完全的革命工作。

------鲁迅孙中山先生一生追求真理,始终与时俱进;一生不懈奋斗,始终坚韧不拔;一生热爱祖国,始终致力于振兴中华。孙中山先生的一生,是为近代中国的民族独立、民主自由、民生幸福而无私奉献的一生,是为实现国家统一、振兴中华而殚精竭虑的一生。 ------胡锦涛孙中山在20世纪中国社会巨变中的历史作用1、孙中山毕业致力于中国民主革命事业,为中华民族的解放和振兴,建立了不可磨灭的历史功绩。

2、他领导辛亥革命,推翻了统治中国两千余年的封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,颁布了《中华民国临时约法》,捍卫民主共和,促成国共合作,对中国和世界革命产生深远影响。

3、孙中山站在时代潮流的前列,领导中国人民结束旧时代,开拓新时代,是中国民主革命的先行者,是亚洲觉醒的先驱。①反对列强侵略和军阀割据,争取国家统一和平,一生致力于救国救民的革命斗争的爱国主义精神。

②为振兴中华民族,自强不息,不计个人安危,处处以民族、国家利益为重。鞠躬尽瘁,死而后已的民族精神。

③勇于开拓创新、与时俱进不断追求真理,百折不挠的进取和斗争精神。

④天下为公的博大胸怀和放眼世界的开放心态。孙中山精神①从对清政府幻想,和平改革救中国→用暴力革命推翻清政府②革命指导思想形成小结:孙中山的一生①始终以国家民族利益为重,不计个人得失

②不屈不挠的斗争精神,屡败屡战①超越党派界线,与时俱进,实现人生跨越

②促成国共首次合作,推动国民革命达高潮 材料二“革命为惟一法门。”“我们必须倾覆满洲政府,建设民国。革命成功之日……废除专制,实行共和。”

——孙中山《在檀香山正埠荷梯厘街戏院的演说》1903年 材料一“人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流。此回事者,富强之大经,治国之大 本也。…试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观……

——孙中山《上李鸿章书》,1894年 6月材料一说明孙中山上书李鸿章的目的是什么?

希望清政府变法维新,使中国走上富强之路。

2.材料二与材料一相比(就方法和目的而言)有何变化?

方法:以前是温和的改革,以后主张革命;

目的:以前未主张建立新的政治制度,以后主张建立共和国性 质:

进步性:

局限性: 资产阶级民主革命纲领是较完整的资产阶级民主革命纲领。表达了资产阶级在政治和经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立和民主权利的共同愿望 。中国民主革命运动进入新阶段。

(前提)民族主义

(核心)民权主义

(补充和发展)民生主义不彻底的资产阶级民主革命纲领——没明确反帝——没彻底的土地革命纲领——没扫荡汉族封建地主势力中华民国成立(一)概况2002年一幅孙中山于1912年2月和中华民国临时政府参议院、总统府同仁合照的珍贵历史照片,在珠海市发现。(二)南京临时政府的性质性质:资产阶级革命政府 孙中山:“临时政府,革命时代之政府也”

(1)政府人员组成革命党人掌权(2)颁布的法令和措施维护资产阶级的利益为什么?1、性质:资产阶级共和国宪法性质三权分立的政治体制用法律的形式否定君主专制《临时约法》的性质、特点是什么?议会制与责任责阁制 阅读材料:中华民国之主权,属于国民全体……参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总员四分之三以上之出席,出席员三分之二以上之可决弹劾之。上面的引文有何重要历史意义?谈谈你的认识。主权在民;参议院具有弹劾权;以此限制袁世凯资料二:在孙文大总统宣誓就职之后,一次安徽前线军情告急,粮饷皆缺,急电中央索饷。临时大总统朱笔一批:拨20万元济急。当总统府秘书长胡汉民持此总统手批,前去财政部拨款时,发现国库之内,只有银元10枚(见《胡汉民自传》)。革命党人当时到底需要多少钱呢?孙中山估计要5亿两白银。学术观点:财政极端困难导致政权被迫出让资料一:孙到上海,被记者问到的问题之一就是带回了多少钱来支持革命军。未料孙中山的回答却是:“予不名一钱也,所带回者,革命之精神耳!”辛亥革命有那些重要的历史功绩?1、中国历史上第一次比较完全意义上的反帝反封建的资产阶级民主革命。(性质)

2、推翻了统治中国两千余年的封建君主专制制度(最直接的结果)。

3、制定《临时约法》,建立了民主共和制 (最伟大的功绩)。

4、民主共和观念深入人心(最深远的意义)。

5、促进了资本主义经济的发展。学思之窗:p61 孙中山认为“中国发展的政治障碍已经扫除,实现了民族和民权”是否正确? (1)辛亥革命推翻了清朝的反动统治,实现了“民族主义”,这种观点是片面的。因为,外来民族压迫依然存在。

(2)辛亥革命后建立了共和国,通过了宪法,但是中国的社会性质没有改变,革命成果被袁世凯窃取,民主共和有名无实,所以,“民权主义”并没有完成。探究历史纵横p62学思之窗p63为捍卫民主共和而斗争二次革命 护国运动 第一次护法运动 第二次护法运动 刺杀宋教仁及“善后借款” 袁世凯复辟帝制 段祺瑞拒绝恢复《临时约法》和国会 为了恢复《临时约法》和国会 1913年7月,孙中山组织发动讨袁 孙中山为首的革命派积极参加 孙中山于1917年在广州成立中华民国军政府 1920年底,他在广州重组军政府由于力量对比悬殊和革命力量分而失败 袁世凯被迫取消帝制 遭到滇、桂军阀的排挤而失败 因陈炯明在广州发动叛乱而失败 失败原因:主观原因:客观原因:资产阶级的软弱和妥协中外反动势力过于强大具体原因纲领农民政党军队要有一个彻底的反帝纲领要解决农民的土地问题要建立一个组织性、纪律

性严密的政党要建立自己的武装力量教

训孙中山1924年1月国民党第一次全国代表大会,孙中山制定全新政策(新三民主义)准许共产党员以个人身份加入国民党国民党“一大”代表中,共产党员占14%中华民国就像我的孩子,他现在有淹死的危险。……我向英国和美国求救,他们只顾着站在岸上嘲笑我。这时候,漂来了苏俄这根稻草。因为要淹死了,我决定抓住它。三大政策是新三民主义的核心黄埔军校的建立(1924) 开这个军官学校,独一无二的希望就是创造革命军,来挽救中国的危亡!

——孙中山蒋介石 校长廖仲恺 党代表周恩来 政治部主任“革命以来迭次发生乱事,均因各国援助一派武人,逞其野心所致。故非排除扰乱中国之外国势力,中国之统一和平乃决不可能。”

——1924年孙中山《在神户欢迎会上的演说》 若夫革命主义,为吾辈所倡言……八月以来,义旗飙发,诸友邦之抱和平之望,持中立之态,而报纸及舆论,尤每表其同情。邻谊之笃,良足深谢。

—1912年《中华民国临时大总统宣言书》对帝国主义抱有幻想,没有明确反帝主张认清帝国主义面目,提出明确反帝主张思维拓展:孙中山与祖国统一 1922年8月,孙中山在《统一宣言》中指出,“中国是一个统一的国家,这一点已牢牢地印在我国地历史意识中,正是这种意识使我们能够作为一个国家而被保存下来,尽管它过去遇到了许多破坏的力量。”

孙中山曾先后3次抵达尚在日本统治下的台湾活动。1912年5月,他对赴台湾组织光复起义的同盟会员罗福星说:“台湾是中国的领土,要决心收复”;1925年2月11日,他在重病中仍惦记着台湾,要求“日本须放弃……与中国所缔结的一切不平等条约”,将台湾归还中国。

2.从“改良”到“革命”

3.从“旧三民主义”到“新三民主义”

4.从“依赖帝国主义”到“反对帝国主义”一、从“医人”到“医国”原因:民族危机的刺激受西式教育的影响 此时的孙中山是一个改良主义者,他把挽救危亡的希望寄托在清政府身上。爱国心的驱使思考:你怎样看待孙中山对职业选择的认识?二、从“改良”到“革命”19世纪末原因:民族危机进一步加深上书失败认清清政府本质事迹:建立兴中会,发动武装起义(第一标志)

创立同盟会,阐发“三民主义”

领导辛亥革命,推翻帝制

建立中华民国,颁布《临时约法》

为捍卫民主共和而斗争三、从“旧三民主义”到“新三民主义”原因:提出:1924年1月国民党一大内容:意义:1)国共第一次合作的政治基础

2)标志三大政策正式确立 1)捍卫民主共和屡遭失败(旧三民主主义为指导)寻求新道路

2)俄国十月革命成功和五四运动爆发的

启发

3)共产国际和中共的帮助四.从“依赖帝国主义”到“反对帝国主义” 早年:对帝国主义心存幻想(如旧三民主义中就没有提出反对帝国主义的要求、南京临时政府成立后发布《告各友邦书》中承认帝国主义与清政府签定的不平等条约继续有效)

转变 :他在斗争中认识到,要争取中国独立富强就必须努力推翻帝国主义。

晚年:他同帝国主义进行了坚决的斗争。(如新三民主义中增加了反帝的要求)

1925年3月12日,一代伟人孙中山病逝于北京,终年59岁。图为孙中山先生遗容。五:鞠躬尽瘁1925年在北京各界群众集会哀悼孙中山1929年6月1日,孙中山灵柩移葬南京紫金山中山陵园。各国使节、各界群众前往送殡,队伍长达3公里。 资料回放: 孙中山遗嘱 p63他一生历史具在,站出世间来就是革命,失败了还是革命;中华民国成立之后,也没有满足过,没有安逸过,仍然继续着向近乎完全的革命工作。

------鲁迅孙中山先生一生追求真理,始终与时俱进;一生不懈奋斗,始终坚韧不拔;一生热爱祖国,始终致力于振兴中华。孙中山先生的一生,是为近代中国的民族独立、民主自由、民生幸福而无私奉献的一生,是为实现国家统一、振兴中华而殚精竭虑的一生。 ------胡锦涛孙中山在20世纪中国社会巨变中的历史作用1、孙中山毕业致力于中国民主革命事业,为中华民族的解放和振兴,建立了不可磨灭的历史功绩。

2、他领导辛亥革命,推翻了统治中国两千余年的封建君主专制制度,建立了资产阶级共和国,颁布了《中华民国临时约法》,捍卫民主共和,促成国共合作,对中国和世界革命产生深远影响。

3、孙中山站在时代潮流的前列,领导中国人民结束旧时代,开拓新时代,是中国民主革命的先行者,是亚洲觉醒的先驱。①反对列强侵略和军阀割据,争取国家统一和平,一生致力于救国救民的革命斗争的爱国主义精神。

②为振兴中华民族,自强不息,不计个人安危,处处以民族、国家利益为重。鞠躬尽瘁,死而后已的民族精神。

③勇于开拓创新、与时俱进不断追求真理,百折不挠的进取和斗争精神。

④天下为公的博大胸怀和放眼世界的开放心态。孙中山精神①从对清政府幻想,和平改革救中国→用暴力革命推翻清政府②革命指导思想形成小结:孙中山的一生①始终以国家民族利益为重,不计个人得失

②不屈不挠的斗争精神,屡败屡战①超越党派界线,与时俱进,实现人生跨越

②促成国共首次合作,推动国民革命达高潮 材料二“革命为惟一法门。”“我们必须倾覆满洲政府,建设民国。革命成功之日……废除专制,实行共和。”

——孙中山《在檀香山正埠荷梯厘街戏院的演说》1903年 材料一“人能尽其才,地能尽其利,物能尽其用,货能畅其流。此回事者,富强之大经,治国之大 本也。…试观日本一国,与西人通商后于我,仿效西方亦后于我,其维新之政为日几何,而今日成效已大有可观……

——孙中山《上李鸿章书》,1894年 6月材料一说明孙中山上书李鸿章的目的是什么?

希望清政府变法维新,使中国走上富强之路。

2.材料二与材料一相比(就方法和目的而言)有何变化?

方法:以前是温和的改革,以后主张革命;

目的:以前未主张建立新的政治制度,以后主张建立共和国性 质:

进步性:

局限性: 资产阶级民主革命纲领是较完整的资产阶级民主革命纲领。表达了资产阶级在政治和经济上的利益和要求,反映了中国人民要求民族独立和民主权利的共同愿望 。中国民主革命运动进入新阶段。

(前提)民族主义

(核心)民权主义

(补充和发展)民生主义不彻底的资产阶级民主革命纲领——没明确反帝——没彻底的土地革命纲领——没扫荡汉族封建地主势力中华民国成立(一)概况2002年一幅孙中山于1912年2月和中华民国临时政府参议院、总统府同仁合照的珍贵历史照片,在珠海市发现。(二)南京临时政府的性质性质:资产阶级革命政府 孙中山:“临时政府,革命时代之政府也”

(1)政府人员组成革命党人掌权(2)颁布的法令和措施维护资产阶级的利益为什么?1、性质:资产阶级共和国宪法性质三权分立的政治体制用法律的形式否定君主专制《临时约法》的性质、特点是什么?议会制与责任责阁制 阅读材料:中华民国之主权,属于国民全体……参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总员四分之三以上之出席,出席员三分之二以上之可决弹劾之。上面的引文有何重要历史意义?谈谈你的认识。主权在民;参议院具有弹劾权;以此限制袁世凯资料二:在孙文大总统宣誓就职之后,一次安徽前线军情告急,粮饷皆缺,急电中央索饷。临时大总统朱笔一批:拨20万元济急。当总统府秘书长胡汉民持此总统手批,前去财政部拨款时,发现国库之内,只有银元10枚(见《胡汉民自传》)。革命党人当时到底需要多少钱呢?孙中山估计要5亿两白银。学术观点:财政极端困难导致政权被迫出让资料一:孙到上海,被记者问到的问题之一就是带回了多少钱来支持革命军。未料孙中山的回答却是:“予不名一钱也,所带回者,革命之精神耳!”辛亥革命有那些重要的历史功绩?1、中国历史上第一次比较完全意义上的反帝反封建的资产阶级民主革命。(性质)

2、推翻了统治中国两千余年的封建君主专制制度(最直接的结果)。

3、制定《临时约法》,建立了民主共和制 (最伟大的功绩)。

4、民主共和观念深入人心(最深远的意义)。

5、促进了资本主义经济的发展。学思之窗:p61 孙中山认为“中国发展的政治障碍已经扫除,实现了民族和民权”是否正确? (1)辛亥革命推翻了清朝的反动统治,实现了“民族主义”,这种观点是片面的。因为,外来民族压迫依然存在。

(2)辛亥革命后建立了共和国,通过了宪法,但是中国的社会性质没有改变,革命成果被袁世凯窃取,民主共和有名无实,所以,“民权主义”并没有完成。探究历史纵横p62学思之窗p63为捍卫民主共和而斗争二次革命 护国运动 第一次护法运动 第二次护法运动 刺杀宋教仁及“善后借款” 袁世凯复辟帝制 段祺瑞拒绝恢复《临时约法》和国会 为了恢复《临时约法》和国会 1913年7月,孙中山组织发动讨袁 孙中山为首的革命派积极参加 孙中山于1917年在广州成立中华民国军政府 1920年底,他在广州重组军政府由于力量对比悬殊和革命力量分而失败 袁世凯被迫取消帝制 遭到滇、桂军阀的排挤而失败 因陈炯明在广州发动叛乱而失败 失败原因:主观原因:客观原因:资产阶级的软弱和妥协中外反动势力过于强大具体原因纲领农民政党军队要有一个彻底的反帝纲领要解决农民的土地问题要建立一个组织性、纪律

性严密的政党要建立自己的武装力量教

训孙中山1924年1月国民党第一次全国代表大会,孙中山制定全新政策(新三民主义)准许共产党员以个人身份加入国民党国民党“一大”代表中,共产党员占14%中华民国就像我的孩子,他现在有淹死的危险。……我向英国和美国求救,他们只顾着站在岸上嘲笑我。这时候,漂来了苏俄这根稻草。因为要淹死了,我决定抓住它。三大政策是新三民主义的核心黄埔军校的建立(1924) 开这个军官学校,独一无二的希望就是创造革命军,来挽救中国的危亡!

——孙中山蒋介石 校长廖仲恺 党代表周恩来 政治部主任“革命以来迭次发生乱事,均因各国援助一派武人,逞其野心所致。故非排除扰乱中国之外国势力,中国之统一和平乃决不可能。”

——1924年孙中山《在神户欢迎会上的演说》 若夫革命主义,为吾辈所倡言……八月以来,义旗飙发,诸友邦之抱和平之望,持中立之态,而报纸及舆论,尤每表其同情。邻谊之笃,良足深谢。

—1912年《中华民国临时大总统宣言书》对帝国主义抱有幻想,没有明确反帝主张认清帝国主义面目,提出明确反帝主张思维拓展:孙中山与祖国统一 1922年8月,孙中山在《统一宣言》中指出,“中国是一个统一的国家,这一点已牢牢地印在我国地历史意识中,正是这种意识使我们能够作为一个国家而被保存下来,尽管它过去遇到了许多破坏的力量。”

孙中山曾先后3次抵达尚在日本统治下的台湾活动。1912年5月,他对赴台湾组织光复起义的同盟会员罗福星说:“台湾是中国的领土,要决心收复”;1925年2月11日,他在重病中仍惦记着台湾,要求“日本须放弃……与中国所缔结的一切不平等条约”,将台湾归还中国。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的政治家

- 一 千秋功过秦始皇

- 二 盛唐伟业的奠基人——唐太宗

- 三 “康乾盛世”的开创者——康熙

- 专题二 东西方的先哲

- 一 儒家学派的创始人——孔子

- 二 古希腊的先哲

- 专题三 欧美资产阶级革命时候的杰出人物

- 一 英国资产阶级革命与克伦威尔

- 二 美国首任总统乔治.华盛顿(一)

- 二 美国首任总统乔治.华盛顿(二)

- 四 “军事天才”拿破仑.波拿巴(一)

- 五 “军事天才”拿破仑.波拿巴(二)

- 专题四 “亚洲觉醒”的先驱

- 一 中国民族民主革命的先行者——孙中山(一)

- 二 中国民族民主革命的先行者——孙中山(二)

- 三 圣雄甘地

- 四 “土耳其之父”凯末尔

- 专题五 无产阶级革命家

- 一 科学社会主义的创始人——马克思与恩格斯(一)

- 二 科学社会主义的创始人——马克思与恩格斯(二)

- 三 俄国无产阶级革命的导师——列宁(一)

- 四 俄国无产阶级革命的导师——列宁(二)

- 五 新中国的缔造者——毛泽东(一)

- 六 新中国的缔造者——毛泽东(二)

- 七 中国改革开放的总设计师(一)

- 八 中国改革开放的总设计师——邓小平(二)

- 专题六 杰出的中外科学家

- 一 中国科技之光

- 二 影响世界发展进程的科学巨人