河北省秦皇岛市青龙满族自治县2校联考2023-2024学年高一上学期12月月考地理试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县2校联考2023-2024学年高一上学期12月月考地理试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-20 17:28:53 | ||

图片预览

文档简介

青龙满族自治县2校联考2023-2024学年高一上学期12月月考

地理试题

一、单项选择题(共16小题,每小题3分,计48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)

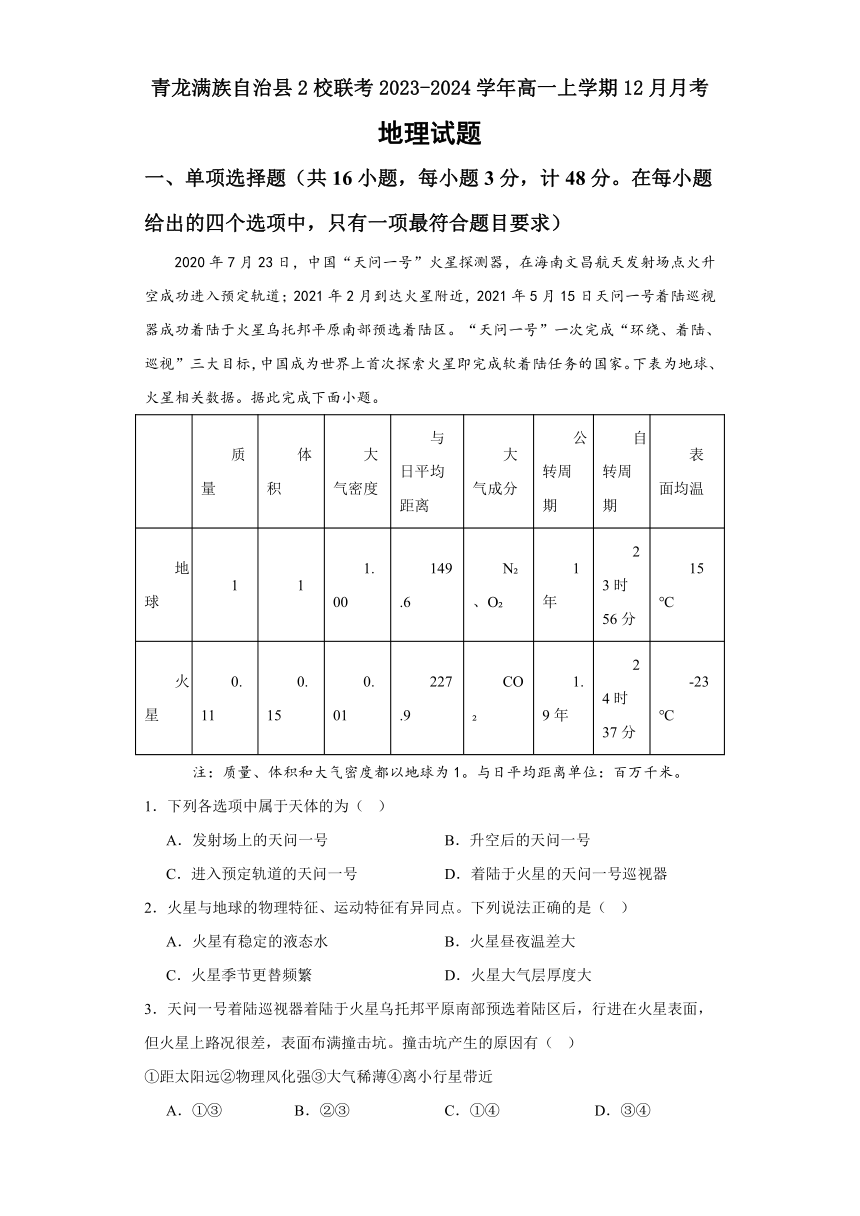

2020年7月23日,中国“天问一号”火星探测器,在海南文昌航天发射场点火升空成功进入预定轨道;2021年2月到达火星附近,2021年5月15日天问一号着陆巡视器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区。“天问一号”一次完成“环绕、着陆、巡视”三大目标,中国成为世界上首次探索火星即完成软着陆任务的国家。下表为地球、火星相关数据。据此完成下面小题。

质量 体积 大气密度 与日平均距离 大气成分 公转周期 自转周期 表面均温

地球 1 1 1.00 149.6 N 、O 1年 23时56分 15℃

火星 0.11 0.15 0.01 227.9 CO 1.9年 24时37分 -23℃

注:质量、体积和大气密度都以地球为1。与日平均距离单位:百万千米。

1.下列各选项中属于天体的为( )

A.发射场上的天问一号 B.升空后的天问一号

C.进入预定轨道的天问一号 D.着陆于火星的天问一号巡视器

2.火星与地球的物理特征、运动特征有异同点。下列说法正确的是( )

A.火星有稳定的液态水 B.火星昼夜温差大

C.火星季节更替频繁 D.火星大气层厚度大

3.天问一号着陆巡视器着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区后,行进在火星表面,但火星上路况很差,表面布满撞击坑。撞击坑产生的原因有( )

①距太阳远②物理风化强③大气稀薄④离小行星带近

A.①③ B.②③ C.①④ D.③④

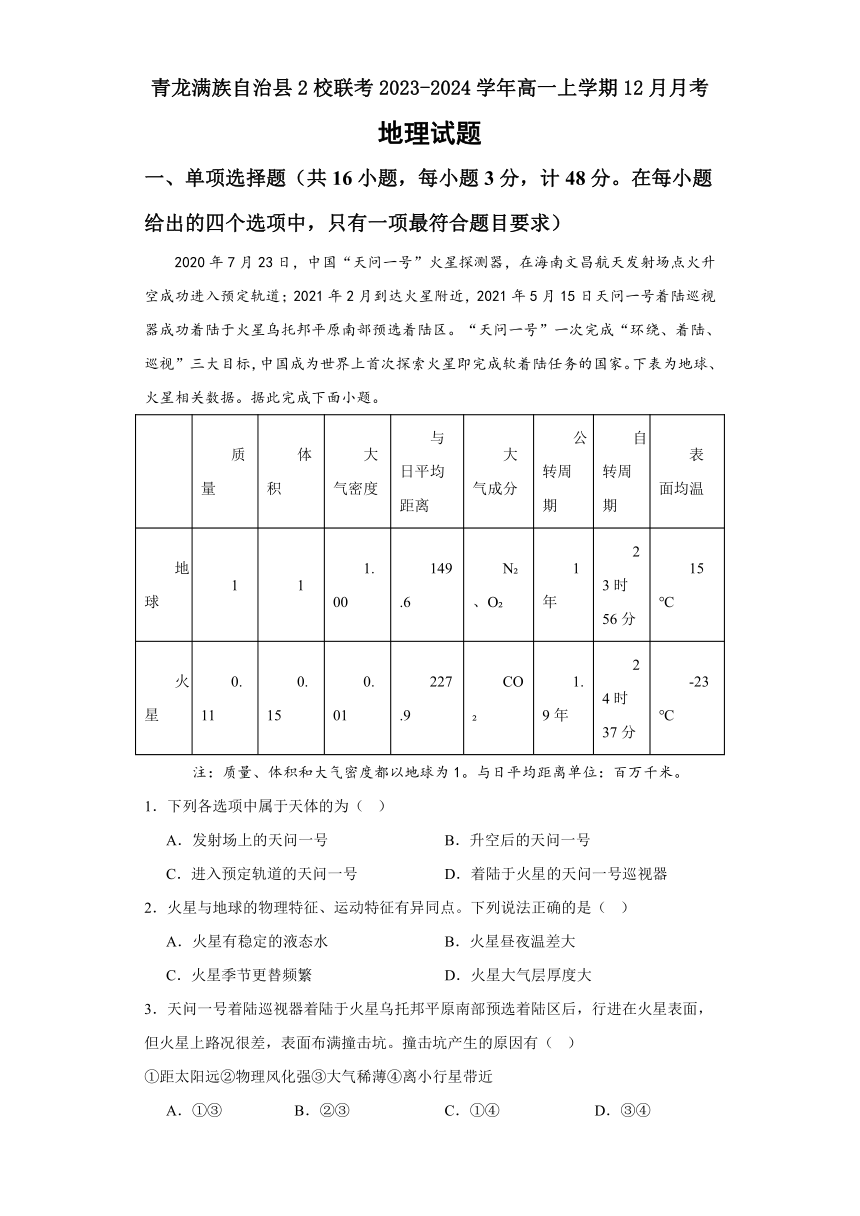

据人民日报2016年8月12日报道,我国预计在“十三五”规划的末年,即2020年左右发射一颗火星探测卫星。读地球、火星和金星资料对照表,据此完成下面小题。

与日距离 (百万千米) 质量 (地球为1) 体积 (地球为1) 大气密度 (g/cm3) 自转周期 公转周期

地球 149.6 1.00 1.00 1.00 23h56min 1年

火星 227.9 0.11 0.150 0.01 24h37min 1.9年

金星 108.2 0.82 0.856 100 243d 224.7天

4.在下列条件中,火星和地球最接近的是( )

A.表面温度高低 B.重力加速度大小

C.昼夜交替周期长短 D.公转周期长短

5.我国深空探测对火星情有独钟的原因是( )

A.是距地球公转轨道最近的行星 B.有厚厚的大气层

C.公转和自转周期适中 D.自然环境与地球最相近的行星

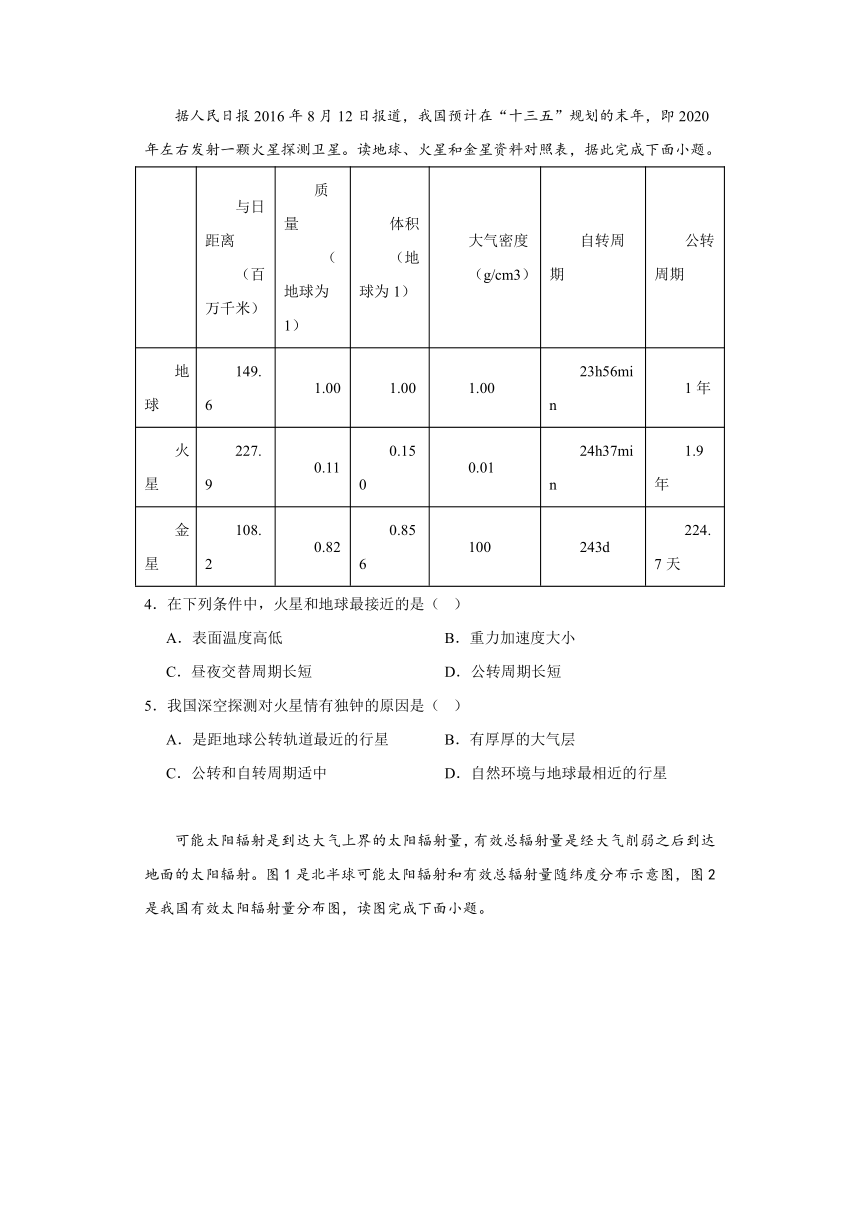

可能太阳辐射是到达大气上界的太阳辐射量,有效总辐射量是经大气削弱之后到达地面的太阳辐射。图1是北半球可能太阳辐射和有效总辐射量随纬度分布示意图,图2是我国有效太阳辐射量分布图,读图完成下面小题。

6.下列有关太阳辐射的叙述,正确的是( )

A.煤、石油、天然气不是来自太阳辐射的能量

B.太阳辐射为地球提供光、热,维持地表温度

C.太阳辐射是地球上大气、水、生物和地震活动的主要动力

D.太阳辐射是一种短波辐射,能量集中在波长较短的紫外区

7.据图1推测,云量最多的地区最可能位于( )

A.赤道地区 B.北纬20°地区

C.北纬40°地区 D.北纬60°地区

8.结合图2,我国各地有效太阳辐射量排序正确的是( )

A.①>②>③>④ B.②>③>④>①

C.③>④>①>② D.④>③>②>①

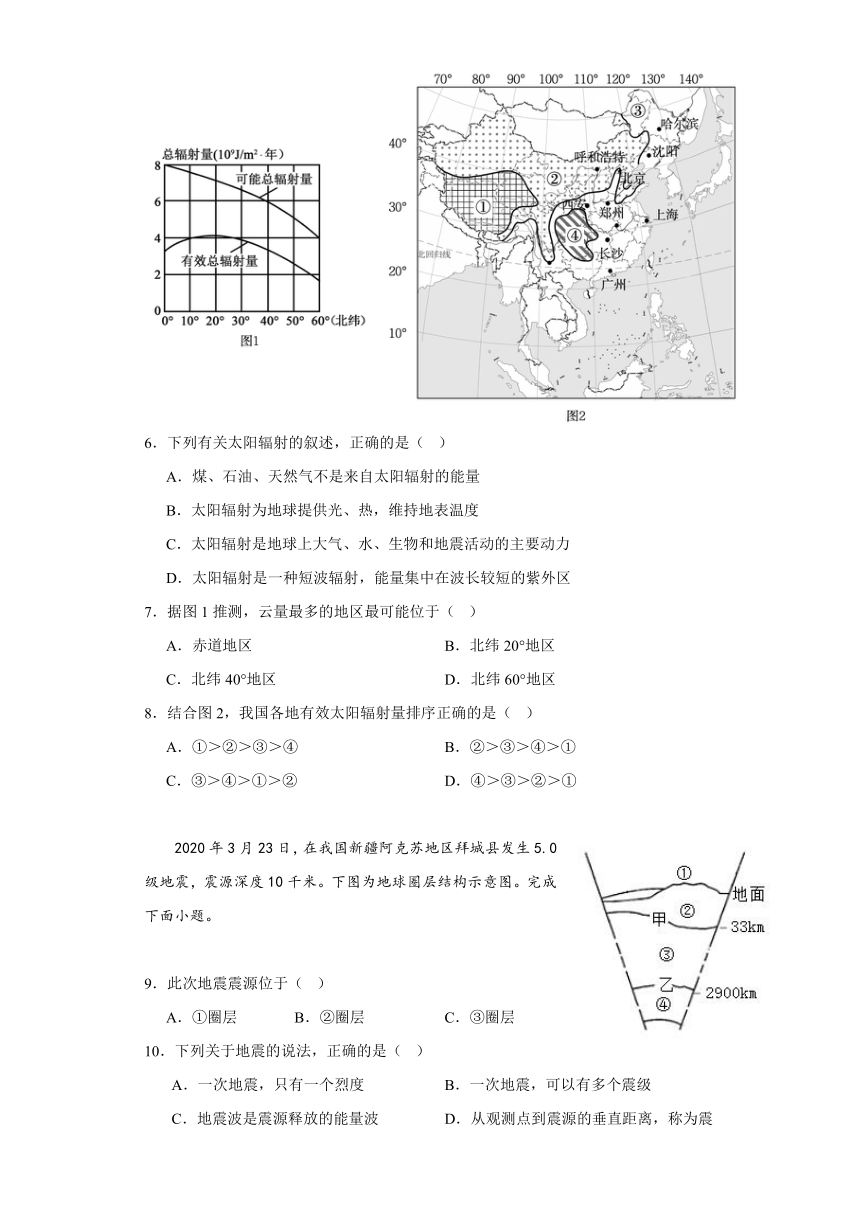

2020年3月23日,在我国新疆阿克苏地区拜城县发生5.0级地震,震源深度10千米。下图为地球圈层结构示意图。完成下面小题。

9.此次地震震源位于( )

A.①圈层 B.②圈层 C.③圈层 D.④圈层

10.下列关于地震的说法,正确的是( )

A.一次地震,只有一个烈度 B.一次地震,可以有多个震级

C.地震波是震源释放的能量波 D.从观测点到震源的垂直距离,称为震源深度

11.减轻地震灾害的工程性措施包括( )

A.加大地震知识的宣传和普及 B.制定应急预案

C.对建设工程进行抗震设防 D.模拟地震来临时的应急演习训练

12.受地震波的影响,地震时该地空中飞行的小鸟会感受到( )

A.只上下颠簸 B.只左右晃动 C.先上下颠簸,后左右晃动 D.先左右晃动,后上下颠簸

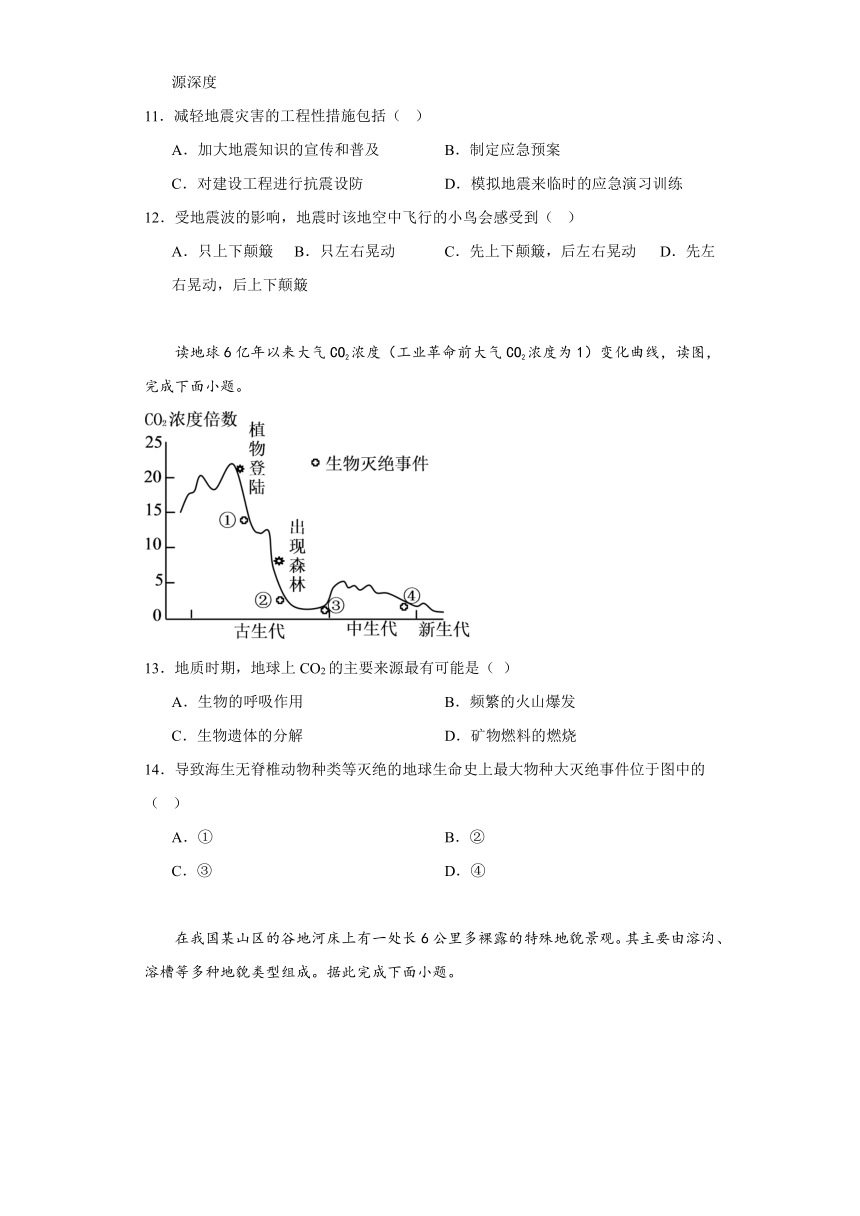

读地球6亿年以来大气CO2浓度(工业革命前大气CO2浓度为1)变化曲线,读图,完成下面小题。

13.地质时期,地球上CO2的主要来源最有可能是( )

A.生物的呼吸作用 B.频繁的火山爆发

C.生物遗体的分解 D.矿物燃料的燃烧

14.导致海生无脊椎动物种类等灭绝的地球生命史上最大物种大灭绝事件位于图中的( )

A.① B.②

C.③ D.④

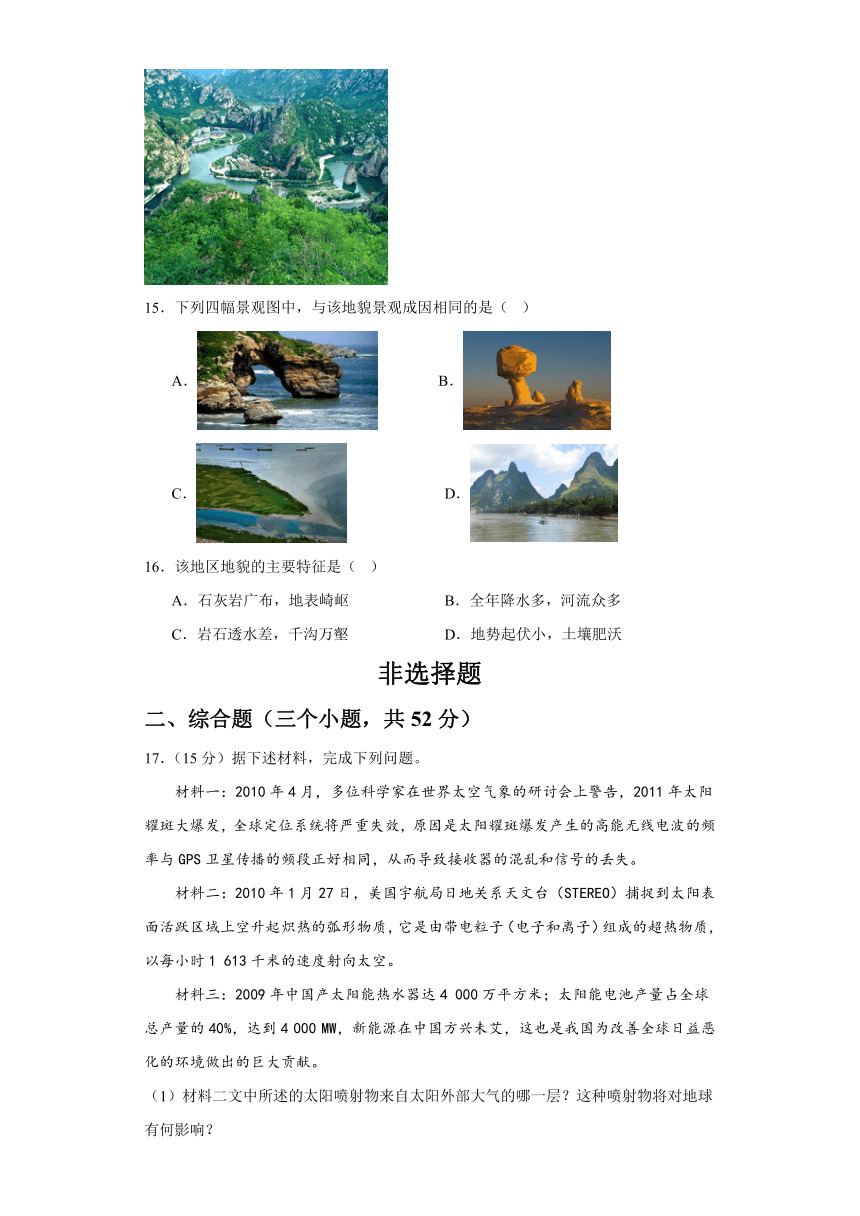

在我国某山区的谷地河床上有一处长6公里多裸露的特殊地貌景观。其主要由溶沟、溶槽等多种地貌类型组成。据此完成下面小题。

15.下列四幅景观图中,与该地貌景观成因相同的是( )

A. B.

C. D.

16.该地区地貌的主要特征是( )

A.石灰岩广布,地表崎岖 B.全年降水多,河流众多

C.岩石透水差,千沟万壑 D.地势起伏小,土壤肥沃

非选择题

二、综合题(三个小题,共52分)

17.(15分)据下述材料,完成下列问题。

材料一:2010年4月,多位科学家在世界太空气象的研讨会上警告,2011年太阳耀斑大爆发,全球定位系统将严重失效,原因是太阳耀斑爆发产生的高能无线电波的频率与GPS卫星传播的频段正好相同,从而导致接收器的混乱和信号的丢失。

材料二:2010年1月27日,美国宇航局日地关系天文台(STEREO)捕捉到太阳表面活跃区域上空升起炽热的弧形物质,它是由带电粒子(电子和离子)组成的超热物质,以每小时1 613千米的速度射向太空。

材料三:2009年中国产太阳能热水器达4 000万平方米;太阳能电池产量占全球总产量的40%,达到4 000 MW,新能源在中国方兴未艾,这也是我国为改善全球日益恶化的环境做出的巨大贡献。

(1)材料二文中所述的太阳喷射物来自太阳外部大气的哪一层?这种喷射物将对地球有何影响?

(2)试举例说明人类对太阳能的直接利用和间接利用都有哪些形式。

18.(18分)阅读材料,回答下面问题。

(1)根据图甲简述黄土高原上黄土颗粒粗细变化的规律,并说明黄土颗粒为什么会呈现出这种规律性的变化

(2)根据图乙描述黄土高原地貌的特点,并结合本区的自然环境,分析其形成原因。

19.(19分)阅读图文材料,完成下列要求。

我国太阳能资源总量丰富,但空间分布上存在着很大的差异。青海省海南藏族自治州共和县塔拉滩,沙化土地面积占土地总面积的98.5%,荒无人烟,但此处建有我国面积最大的光伏发电站。下列左图为我国太阳辐射总量(单位:kW·h/m2)空间分布图,右图为共和县塔拉滩地理位置示意图。

(1)简述我国太阳辐射总量的空间分布特点。

(2)分析在共和县塔拉滩建设光伏电站的优势条件。

(3)分析四川盆地多年平均太阳辐射总量低的原因。

参考答案:

1.C 2.B 3.D

【解析】1.根据所学,宇宙中的恒星、星云、行星、卫星等各种物质,通称天体。天体通常分自然天体和人造天体,“天问一号”火星探测器作为人造天体,其位于地球发射场上或者升空后的天问一号,都存在于地球上,是地球这一天体的组成部分,不属于宇宙中的天体,AB错误;“天问一号”火星探测器进入预定轨道,环绕地球运动,属于人造天体,C正确;“天问一号”火星探测器着陆于火星,成为火星的组成部分,不属于宇宙中的天体,D错误。故选C。

2.由表格中火星表面均温在-23℃,而液态水的存在条件是0℃以上,因此火星上不存在稳定的液态水,A错误;读表知火星大气比地球上稀薄得多,因此白天大气对太阳辐射的削弱较小,夜晚对地面辐射的保温作用差,导致火星上昼夜温差大,B正确;由于火星公转周期约为地球公转周期的2倍,因此火星上季节更替更慢,不如地球上更替频繁,C错误;由表格中数据不能了解到火星大气层的厚度数据,无法与地球大气层比较厚度,因此D错误。故选B。

3.由材料知火星表面的众多撞击坑是外来物质撞击火星表面形成的,与其距太阳远近、表面物理风化强弱关系不大,因此①②错误;由于在火星和木星轨道之间存在一个小行星带,众多的小行星可能脱离原轨道坠入火星,形成撞击坑,④正确;由表中数据知,火星大气密度为地球的百分之一,较为稀薄,因此对外来的小行星阻挡作用小,使其落到火星表面,形成众多撞击坑,③正确。综上所述,③④正确,故选D。

4.C 5.D

【解析】4.根据表中数据可以得知,地球比火星距离太阳近,故表面温度地球高于火星,A错误;火星的质量与体积小于地球,故重力加速度小,B错误;地球与火星自转周期接近,自转周期影响星球的昼夜长短和交替周期,C正确;火星公转周期长于地球,D错误;故选C。

5.根据表中数据可以得知,金星是距离地球公转轨道最近的行星,A错误;火星的大气密度只有0.01,大气稀薄,B错误;火星的自转周期与地球接近但公转周期是地球的近两倍,C错误;火星上的各项自然环境较地球类似且据研究曾经存在过液态水,因此成为探测的主要目标,D正确;故选D。

6.B 7.A 8.A

【解析】6.地球所接受到的太阳辐射能量仅为太阳向宇宙空间放射的总辐射能量的二十二亿分之一,但却是地球光热能的主要来源,为地球提供光、热,维持地表温度,B正确;煤、石油、天然气等化石燃料是生物在地质历史时期固定下来的太阳辐射能,能量来源于太阳辐射,A错误;太阳辐射是地球上大气、水运动和生物繁衍的主要动力,但是地震的主要动力是地球内部的能量是内力作用,C错误;太阳辐射是一种短波辐射,能量集中在可见光波段,D错误。故选B。

7.分析材料可知,可能总辐射量与有效总辐射量两者差值越大,云量越多。读图可知,赤道地区可能总辐射量与有效总辐射量差值最大,所以云量最多的地区最可能位于赤道地区。A正确,B、C、D错误。故选A。

8.读图2,①为青藏高原地区,②为内蒙古高原,③为东北平原,④为四川盆地。青藏高原纬度较低,正午太阳高度大;海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱;大气中的尘埃含量少,晴天多,日照时间长,太阳辐射量最丰富。内蒙古高原位于西北内陆地区,晴天多,雨天少,日照时间长;海拔较高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱;太阳辐射量较丰富。东北平原,纬度较高,太阳高度较小,太阳辐射较小。四川盆地盆地地形,水汽不易散发,空气中水汽多,阴天、雾天多,对太阳辐射的削弱作用强,太阳辐射量最小。①>②>③>④,A正确,B、C、D错误。故选A。

9.B 10.C 11.C 12.A

10.一次地震只有一个震级,但可以有多个烈度,AB错误;地震波是震源释放的能量波,分为纵波和横波,C正确;从震中到震源的垂直距离,称为震源深度,D错误。故选C。

11.减轻地震灾害的措施包括工程措施和非工程措施,其中对建设工程进行抗震设防属于工程措施,C正确;加大地震知识的宣传和普及、制定应急预案、模拟地震来临时的应急演习训练都属于非工程措施,ABD错误。故选C。

12.地震以地震波的形式向外释放能量,地震波分为纵波和横波。纵波传播速度快,可以在固态、液态和气态中传播,引起上下颠簸;横波传播速度慢,只能在固态中传播,引起左右晃动;因此地震时该地空中飞行的小鸟会只会受到纵波影响,感受到上下颠簸。故选A。

13.B 14.C

【解析】13.现在地球上CO2的来源主要是矿物燃料的燃烧,但在地质时期,CO2的来源主要是频繁的火山爆发,从图上可以看到,植物、森林出现后CO2就开始明显减少,B正确,ACD错误。故选B。

14.海生无脊椎动物在早古生代空前繁盛,奥陶纪-志留纪灭绝事件使许多海洋无脊椎动物消失,发生在约4.45亿到4.2亿年前,故该物种灭绝的生物事件是在古生代末期,即图中的③,C正确,排除其他选项。故选C。

15.D 16.A

【解析】15.根据材料描述的是喀斯特地貌,A为海蚀地貌,B为风蚀地貌,C为河口三角洲地貌,D为喀斯特地貌,D正确,ABC错误,所以选D。

16.根据材料描述的是喀斯特地貌,喀斯特地貌区石灰岩广布,地表崎岖,A正确,D错误;我国喀斯特地貌区主要在云贵地区,降水集中夏季,B错误;岩石多裂隙,透水好,C错误,所以选A。

17.(1)日冕层;可能会伤害人造地球卫星,损害宇航员健康和生命安全,导致飞机飞行中出现通信和导航故障,破坏民用和商用电系统,干扰地球磁场,影响无线电短波通讯等。

(2)直接利用:太阳灶、太阳能发电、太阳能热水器等。间接利用:煤炭、石油、天然气、水能等。

【分析】本题考查太阳活动与太阳辐射对地球的影响。

【详解】(1)材料文中所述的太阳喷射物是太阳风,来自太阳外部大气的最外层日冕层。这种喷射物是高能带电粒子流,可能会伤害人造地球卫星,损害宇航员健康和生命安全;导致飞机飞行中出现通信和导航故障;破坏民用和商用供电系统,干扰地球磁场,影响无线电短波通讯等。

(2)本题考查太阳辐射对地球的影响。太阳辐射能是维持地表温度,促进地球上的水、大气、生物活动和变化的主要动力,是地理环境形成和变化的重要因素;太阳辐射能是我们日常生活和生产所用的能源,因此人类直接利用的太阳能有:利用太阳的光合作用进行粮食生产;利用太阳能资源进行发电,利用太阳灶、太阳能热水器等。能够间接利用的太阳能资源有:利用水能发电、风能发电、煤炭、石油、天然气等。

18.(1)自西北向东南方向,黄土由粗变细,按颗粒大小可分为三个带,即西北部的沙黄土带、中间的典型黄土带和东南部的黏黄土带。黄土高原上的黄土是由风力(西北风)搬运、沉积形成的,因为自西北到东南的(西北风)风力越来越小。

(2)黄土高原地貌特点:千沟万壑(或沟壑纵横),支离破碎。黄高原的沟壑地貌是受流水侵蚀形成的。黄土高原上黄土疏松,降水集中、多暴雨所以流水侵蚀作用强。

【分析】本题以黄土高原为材料,涉及地貌的相关知识,考查学生材料信息提取能力、地理知识调用分析能力,体现了区域认知、综合思维以及地理实践力的地理学科核心素养。

【详解】(1)黄土高原是由风力沉积作用形成的,主要受冬季西北季风影响,黄土高原从西北向东南风力逐渐减弱,风力的搬运能力逐渐降低,颗粒大的先沉积,颗粒小的后沉积,自西北到东南沉积物颗粒逐渐变细,按照颗粒物的大小,大致可以把黄土高原分为三个带:即西北部的沙黄土带、中间的典型黄土带和东南部的黏黄土带。

(2)根据图示信息可知,黄土高原的地貌特征是千沟万壑、支离破碎。其形成的原因是:黄土高原以黄土沉积物为主,黄土土质疏松易被侵蚀;该地降雨主要集中于夏季,且多暴雨,流水侵蚀作用较强,导致黄土被侵蚀,形成沟壑林立、支离破碎的黄土高原地貌景观。

19.(1)我国年太阳辐射总量自东南向西北增多;青藏高原为太阳辐射的高值中心;四川盆地为低值中心。

(2)共和县塔拉滩位于青藏高原上,海拔高,大气稀薄,晴天多,太阳辐射强,光照条件好;共和县塔拉滩荒漠面积广阔,不可利用土地较多,地价低;等高线稀疏,地形平坦,有利于施工建设。

(3)盆地地形,水汽不易散发;多阴天、云雾量大,大气对太阳辐射的削弱作用强。

【分析】本题以太阳能资源的利用为背景,涉及太阳辐射的分布规律、影响太阳辐射的因素、工业区位因素等知识点,考查学生获取和解读地理信息,描述和阐释地理事物、地理基本原理和规律的能力,旨在培养学生区域认知、综合思维、人地协调的地理学科核心素养。

【详解】(1)我国降水分布规律为从南沿海向西北内陆逐渐减少,因此光照从东南沿海向北内陆逐渐增强,太阳辐射从东南沿海向西北内陆逐渐增强。青藏高原地区因为海拔高,空气稀薄,空气中含有的尘埃量较少,晴天较多,日照时间较长,到达地面的太阳辐射能量多,成为太阳辐射的高值中心;而四川盆地为盆地地形,水汽不易散发,空气中水汽含量多,阴天、雾天较多。从而造成日照的时间短,日照强度弱,太阳能资源贫乏,成为太阳辐射的低值中心。

(2)根据所学可知,光伏电站占地面积广,优势条件主要从能源、地形、地价分析。从能源分析,塔拉滩位于青藏高原,空气稀薄,晴天多,太阳辐射强,太阳能能源丰富。从地形分析,由右图可知,塔拉滩地形平坦广阔,利于光伏电站建设。从地价分析,该地戈壁广布,沙化土地面积广布,荒无人烟,地价低。

(3)根据所学知识,四川盆地多年平均太阳辐射总量低的原因可从海拔、地势、大气透明度及气候的多方面分析。海拔:海拔的高低与与太阳辐射量呈正比,四川盆地平均海拔为340米,受到的太阳辐射远小于其他地区。地势:四川盆地周围山地的海拔多在1000米~3000米之间,加上低洼地势,宛如一道天然屏障遮挡住太阳辐射。大气透明度:四川盆地常年阴雨连绵,且多云雾,大气透明度差,对太阳辐射的削弱作用强;气候:四川盆地年降水量1000~1300毫米,素有“华西雨屏”之称,常年多雨的气候导致日照时间短。

地理试题

一、单项选择题(共16小题,每小题3分,计48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题目要求)

2020年7月23日,中国“天问一号”火星探测器,在海南文昌航天发射场点火升空成功进入预定轨道;2021年2月到达火星附近,2021年5月15日天问一号着陆巡视器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区。“天问一号”一次完成“环绕、着陆、巡视”三大目标,中国成为世界上首次探索火星即完成软着陆任务的国家。下表为地球、火星相关数据。据此完成下面小题。

质量 体积 大气密度 与日平均距离 大气成分 公转周期 自转周期 表面均温

地球 1 1 1.00 149.6 N 、O 1年 23时56分 15℃

火星 0.11 0.15 0.01 227.9 CO 1.9年 24时37分 -23℃

注:质量、体积和大气密度都以地球为1。与日平均距离单位:百万千米。

1.下列各选项中属于天体的为( )

A.发射场上的天问一号 B.升空后的天问一号

C.进入预定轨道的天问一号 D.着陆于火星的天问一号巡视器

2.火星与地球的物理特征、运动特征有异同点。下列说法正确的是( )

A.火星有稳定的液态水 B.火星昼夜温差大

C.火星季节更替频繁 D.火星大气层厚度大

3.天问一号着陆巡视器着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区后,行进在火星表面,但火星上路况很差,表面布满撞击坑。撞击坑产生的原因有( )

①距太阳远②物理风化强③大气稀薄④离小行星带近

A.①③ B.②③ C.①④ D.③④

据人民日报2016年8月12日报道,我国预计在“十三五”规划的末年,即2020年左右发射一颗火星探测卫星。读地球、火星和金星资料对照表,据此完成下面小题。

与日距离 (百万千米) 质量 (地球为1) 体积 (地球为1) 大气密度 (g/cm3) 自转周期 公转周期

地球 149.6 1.00 1.00 1.00 23h56min 1年

火星 227.9 0.11 0.150 0.01 24h37min 1.9年

金星 108.2 0.82 0.856 100 243d 224.7天

4.在下列条件中,火星和地球最接近的是( )

A.表面温度高低 B.重力加速度大小

C.昼夜交替周期长短 D.公转周期长短

5.我国深空探测对火星情有独钟的原因是( )

A.是距地球公转轨道最近的行星 B.有厚厚的大气层

C.公转和自转周期适中 D.自然环境与地球最相近的行星

可能太阳辐射是到达大气上界的太阳辐射量,有效总辐射量是经大气削弱之后到达地面的太阳辐射。图1是北半球可能太阳辐射和有效总辐射量随纬度分布示意图,图2是我国有效太阳辐射量分布图,读图完成下面小题。

6.下列有关太阳辐射的叙述,正确的是( )

A.煤、石油、天然气不是来自太阳辐射的能量

B.太阳辐射为地球提供光、热,维持地表温度

C.太阳辐射是地球上大气、水、生物和地震活动的主要动力

D.太阳辐射是一种短波辐射,能量集中在波长较短的紫外区

7.据图1推测,云量最多的地区最可能位于( )

A.赤道地区 B.北纬20°地区

C.北纬40°地区 D.北纬60°地区

8.结合图2,我国各地有效太阳辐射量排序正确的是( )

A.①>②>③>④ B.②>③>④>①

C.③>④>①>② D.④>③>②>①

2020年3月23日,在我国新疆阿克苏地区拜城县发生5.0级地震,震源深度10千米。下图为地球圈层结构示意图。完成下面小题。

9.此次地震震源位于( )

A.①圈层 B.②圈层 C.③圈层 D.④圈层

10.下列关于地震的说法,正确的是( )

A.一次地震,只有一个烈度 B.一次地震,可以有多个震级

C.地震波是震源释放的能量波 D.从观测点到震源的垂直距离,称为震源深度

11.减轻地震灾害的工程性措施包括( )

A.加大地震知识的宣传和普及 B.制定应急预案

C.对建设工程进行抗震设防 D.模拟地震来临时的应急演习训练

12.受地震波的影响,地震时该地空中飞行的小鸟会感受到( )

A.只上下颠簸 B.只左右晃动 C.先上下颠簸,后左右晃动 D.先左右晃动,后上下颠簸

读地球6亿年以来大气CO2浓度(工业革命前大气CO2浓度为1)变化曲线,读图,完成下面小题。

13.地质时期,地球上CO2的主要来源最有可能是( )

A.生物的呼吸作用 B.频繁的火山爆发

C.生物遗体的分解 D.矿物燃料的燃烧

14.导致海生无脊椎动物种类等灭绝的地球生命史上最大物种大灭绝事件位于图中的( )

A.① B.②

C.③ D.④

在我国某山区的谷地河床上有一处长6公里多裸露的特殊地貌景观。其主要由溶沟、溶槽等多种地貌类型组成。据此完成下面小题。

15.下列四幅景观图中,与该地貌景观成因相同的是( )

A. B.

C. D.

16.该地区地貌的主要特征是( )

A.石灰岩广布,地表崎岖 B.全年降水多,河流众多

C.岩石透水差,千沟万壑 D.地势起伏小,土壤肥沃

非选择题

二、综合题(三个小题,共52分)

17.(15分)据下述材料,完成下列问题。

材料一:2010年4月,多位科学家在世界太空气象的研讨会上警告,2011年太阳耀斑大爆发,全球定位系统将严重失效,原因是太阳耀斑爆发产生的高能无线电波的频率与GPS卫星传播的频段正好相同,从而导致接收器的混乱和信号的丢失。

材料二:2010年1月27日,美国宇航局日地关系天文台(STEREO)捕捉到太阳表面活跃区域上空升起炽热的弧形物质,它是由带电粒子(电子和离子)组成的超热物质,以每小时1 613千米的速度射向太空。

材料三:2009年中国产太阳能热水器达4 000万平方米;太阳能电池产量占全球总产量的40%,达到4 000 MW,新能源在中国方兴未艾,这也是我国为改善全球日益恶化的环境做出的巨大贡献。

(1)材料二文中所述的太阳喷射物来自太阳外部大气的哪一层?这种喷射物将对地球有何影响?

(2)试举例说明人类对太阳能的直接利用和间接利用都有哪些形式。

18.(18分)阅读材料,回答下面问题。

(1)根据图甲简述黄土高原上黄土颗粒粗细变化的规律,并说明黄土颗粒为什么会呈现出这种规律性的变化

(2)根据图乙描述黄土高原地貌的特点,并结合本区的自然环境,分析其形成原因。

19.(19分)阅读图文材料,完成下列要求。

我国太阳能资源总量丰富,但空间分布上存在着很大的差异。青海省海南藏族自治州共和县塔拉滩,沙化土地面积占土地总面积的98.5%,荒无人烟,但此处建有我国面积最大的光伏发电站。下列左图为我国太阳辐射总量(单位:kW·h/m2)空间分布图,右图为共和县塔拉滩地理位置示意图。

(1)简述我国太阳辐射总量的空间分布特点。

(2)分析在共和县塔拉滩建设光伏电站的优势条件。

(3)分析四川盆地多年平均太阳辐射总量低的原因。

参考答案:

1.C 2.B 3.D

【解析】1.根据所学,宇宙中的恒星、星云、行星、卫星等各种物质,通称天体。天体通常分自然天体和人造天体,“天问一号”火星探测器作为人造天体,其位于地球发射场上或者升空后的天问一号,都存在于地球上,是地球这一天体的组成部分,不属于宇宙中的天体,AB错误;“天问一号”火星探测器进入预定轨道,环绕地球运动,属于人造天体,C正确;“天问一号”火星探测器着陆于火星,成为火星的组成部分,不属于宇宙中的天体,D错误。故选C。

2.由表格中火星表面均温在-23℃,而液态水的存在条件是0℃以上,因此火星上不存在稳定的液态水,A错误;读表知火星大气比地球上稀薄得多,因此白天大气对太阳辐射的削弱较小,夜晚对地面辐射的保温作用差,导致火星上昼夜温差大,B正确;由于火星公转周期约为地球公转周期的2倍,因此火星上季节更替更慢,不如地球上更替频繁,C错误;由表格中数据不能了解到火星大气层的厚度数据,无法与地球大气层比较厚度,因此D错误。故选B。

3.由材料知火星表面的众多撞击坑是外来物质撞击火星表面形成的,与其距太阳远近、表面物理风化强弱关系不大,因此①②错误;由于在火星和木星轨道之间存在一个小行星带,众多的小行星可能脱离原轨道坠入火星,形成撞击坑,④正确;由表中数据知,火星大气密度为地球的百分之一,较为稀薄,因此对外来的小行星阻挡作用小,使其落到火星表面,形成众多撞击坑,③正确。综上所述,③④正确,故选D。

4.C 5.D

【解析】4.根据表中数据可以得知,地球比火星距离太阳近,故表面温度地球高于火星,A错误;火星的质量与体积小于地球,故重力加速度小,B错误;地球与火星自转周期接近,自转周期影响星球的昼夜长短和交替周期,C正确;火星公转周期长于地球,D错误;故选C。

5.根据表中数据可以得知,金星是距离地球公转轨道最近的行星,A错误;火星的大气密度只有0.01,大气稀薄,B错误;火星的自转周期与地球接近但公转周期是地球的近两倍,C错误;火星上的各项自然环境较地球类似且据研究曾经存在过液态水,因此成为探测的主要目标,D正确;故选D。

6.B 7.A 8.A

【解析】6.地球所接受到的太阳辐射能量仅为太阳向宇宙空间放射的总辐射能量的二十二亿分之一,但却是地球光热能的主要来源,为地球提供光、热,维持地表温度,B正确;煤、石油、天然气等化石燃料是生物在地质历史时期固定下来的太阳辐射能,能量来源于太阳辐射,A错误;太阳辐射是地球上大气、水运动和生物繁衍的主要动力,但是地震的主要动力是地球内部的能量是内力作用,C错误;太阳辐射是一种短波辐射,能量集中在可见光波段,D错误。故选B。

7.分析材料可知,可能总辐射量与有效总辐射量两者差值越大,云量越多。读图可知,赤道地区可能总辐射量与有效总辐射量差值最大,所以云量最多的地区最可能位于赤道地区。A正确,B、C、D错误。故选A。

8.读图2,①为青藏高原地区,②为内蒙古高原,③为东北平原,④为四川盆地。青藏高原纬度较低,正午太阳高度大;海拔高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱;大气中的尘埃含量少,晴天多,日照时间长,太阳辐射量最丰富。内蒙古高原位于西北内陆地区,晴天多,雨天少,日照时间长;海拔较高,空气稀薄,大气对太阳辐射的削弱作用弱;太阳辐射量较丰富。东北平原,纬度较高,太阳高度较小,太阳辐射较小。四川盆地盆地地形,水汽不易散发,空气中水汽多,阴天、雾天多,对太阳辐射的削弱作用强,太阳辐射量最小。①>②>③>④,A正确,B、C、D错误。故选A。

9.B 10.C 11.C 12.A

10.一次地震只有一个震级,但可以有多个烈度,AB错误;地震波是震源释放的能量波,分为纵波和横波,C正确;从震中到震源的垂直距离,称为震源深度,D错误。故选C。

11.减轻地震灾害的措施包括工程措施和非工程措施,其中对建设工程进行抗震设防属于工程措施,C正确;加大地震知识的宣传和普及、制定应急预案、模拟地震来临时的应急演习训练都属于非工程措施,ABD错误。故选C。

12.地震以地震波的形式向外释放能量,地震波分为纵波和横波。纵波传播速度快,可以在固态、液态和气态中传播,引起上下颠簸;横波传播速度慢,只能在固态中传播,引起左右晃动;因此地震时该地空中飞行的小鸟会只会受到纵波影响,感受到上下颠簸。故选A。

13.B 14.C

【解析】13.现在地球上CO2的来源主要是矿物燃料的燃烧,但在地质时期,CO2的来源主要是频繁的火山爆发,从图上可以看到,植物、森林出现后CO2就开始明显减少,B正确,ACD错误。故选B。

14.海生无脊椎动物在早古生代空前繁盛,奥陶纪-志留纪灭绝事件使许多海洋无脊椎动物消失,发生在约4.45亿到4.2亿年前,故该物种灭绝的生物事件是在古生代末期,即图中的③,C正确,排除其他选项。故选C。

15.D 16.A

【解析】15.根据材料描述的是喀斯特地貌,A为海蚀地貌,B为风蚀地貌,C为河口三角洲地貌,D为喀斯特地貌,D正确,ABC错误,所以选D。

16.根据材料描述的是喀斯特地貌,喀斯特地貌区石灰岩广布,地表崎岖,A正确,D错误;我国喀斯特地貌区主要在云贵地区,降水集中夏季,B错误;岩石多裂隙,透水好,C错误,所以选A。

17.(1)日冕层;可能会伤害人造地球卫星,损害宇航员健康和生命安全,导致飞机飞行中出现通信和导航故障,破坏民用和商用电系统,干扰地球磁场,影响无线电短波通讯等。

(2)直接利用:太阳灶、太阳能发电、太阳能热水器等。间接利用:煤炭、石油、天然气、水能等。

【分析】本题考查太阳活动与太阳辐射对地球的影响。

【详解】(1)材料文中所述的太阳喷射物是太阳风,来自太阳外部大气的最外层日冕层。这种喷射物是高能带电粒子流,可能会伤害人造地球卫星,损害宇航员健康和生命安全;导致飞机飞行中出现通信和导航故障;破坏民用和商用供电系统,干扰地球磁场,影响无线电短波通讯等。

(2)本题考查太阳辐射对地球的影响。太阳辐射能是维持地表温度,促进地球上的水、大气、生物活动和变化的主要动力,是地理环境形成和变化的重要因素;太阳辐射能是我们日常生活和生产所用的能源,因此人类直接利用的太阳能有:利用太阳的光合作用进行粮食生产;利用太阳能资源进行发电,利用太阳灶、太阳能热水器等。能够间接利用的太阳能资源有:利用水能发电、风能发电、煤炭、石油、天然气等。

18.(1)自西北向东南方向,黄土由粗变细,按颗粒大小可分为三个带,即西北部的沙黄土带、中间的典型黄土带和东南部的黏黄土带。黄土高原上的黄土是由风力(西北风)搬运、沉积形成的,因为自西北到东南的(西北风)风力越来越小。

(2)黄土高原地貌特点:千沟万壑(或沟壑纵横),支离破碎。黄高原的沟壑地貌是受流水侵蚀形成的。黄土高原上黄土疏松,降水集中、多暴雨所以流水侵蚀作用强。

【分析】本题以黄土高原为材料,涉及地貌的相关知识,考查学生材料信息提取能力、地理知识调用分析能力,体现了区域认知、综合思维以及地理实践力的地理学科核心素养。

【详解】(1)黄土高原是由风力沉积作用形成的,主要受冬季西北季风影响,黄土高原从西北向东南风力逐渐减弱,风力的搬运能力逐渐降低,颗粒大的先沉积,颗粒小的后沉积,自西北到东南沉积物颗粒逐渐变细,按照颗粒物的大小,大致可以把黄土高原分为三个带:即西北部的沙黄土带、中间的典型黄土带和东南部的黏黄土带。

(2)根据图示信息可知,黄土高原的地貌特征是千沟万壑、支离破碎。其形成的原因是:黄土高原以黄土沉积物为主,黄土土质疏松易被侵蚀;该地降雨主要集中于夏季,且多暴雨,流水侵蚀作用较强,导致黄土被侵蚀,形成沟壑林立、支离破碎的黄土高原地貌景观。

19.(1)我国年太阳辐射总量自东南向西北增多;青藏高原为太阳辐射的高值中心;四川盆地为低值中心。

(2)共和县塔拉滩位于青藏高原上,海拔高,大气稀薄,晴天多,太阳辐射强,光照条件好;共和县塔拉滩荒漠面积广阔,不可利用土地较多,地价低;等高线稀疏,地形平坦,有利于施工建设。

(3)盆地地形,水汽不易散发;多阴天、云雾量大,大气对太阳辐射的削弱作用强。

【分析】本题以太阳能资源的利用为背景,涉及太阳辐射的分布规律、影响太阳辐射的因素、工业区位因素等知识点,考查学生获取和解读地理信息,描述和阐释地理事物、地理基本原理和规律的能力,旨在培养学生区域认知、综合思维、人地协调的地理学科核心素养。

【详解】(1)我国降水分布规律为从南沿海向西北内陆逐渐减少,因此光照从东南沿海向北内陆逐渐增强,太阳辐射从东南沿海向西北内陆逐渐增强。青藏高原地区因为海拔高,空气稀薄,空气中含有的尘埃量较少,晴天较多,日照时间较长,到达地面的太阳辐射能量多,成为太阳辐射的高值中心;而四川盆地为盆地地形,水汽不易散发,空气中水汽含量多,阴天、雾天较多。从而造成日照的时间短,日照强度弱,太阳能资源贫乏,成为太阳辐射的低值中心。

(2)根据所学可知,光伏电站占地面积广,优势条件主要从能源、地形、地价分析。从能源分析,塔拉滩位于青藏高原,空气稀薄,晴天多,太阳辐射强,太阳能能源丰富。从地形分析,由右图可知,塔拉滩地形平坦广阔,利于光伏电站建设。从地价分析,该地戈壁广布,沙化土地面积广布,荒无人烟,地价低。

(3)根据所学知识,四川盆地多年平均太阳辐射总量低的原因可从海拔、地势、大气透明度及气候的多方面分析。海拔:海拔的高低与与太阳辐射量呈正比,四川盆地平均海拔为340米,受到的太阳辐射远小于其他地区。地势:四川盆地周围山地的海拔多在1000米~3000米之间,加上低洼地势,宛如一道天然屏障遮挡住太阳辐射。大气透明度:四川盆地常年阴雨连绵,且多云雾,大气透明度差,对太阳辐射的削弱作用强;气候:四川盆地年降水量1000~1300毫米,素有“华西雨屏”之称,常年多雨的气候导致日照时间短。

同课章节目录