新人教版选择性必修2 2024版高中地理第1章区域与区域发展综合检测卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 新人教版选择性必修2 2024版高中地理第1章区域与区域发展综合检测卷(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-20 23:29:18 | ||

图片预览

文档简介

第一章综合检测卷

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题:本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合要求。

(2023年山西名校联考)根据山东省各地级市的地理位置,可以将山东省划分为以济南为中心的省级行政中心经济圈、以青岛为中心的胶东经济圈和以临沂为中心的鲁南经济圈。图1示意2013—2020年山东省及省内三大经济圈经济高质量发展水平变化趋势。据此完成第1~2题。

图1

1.山东省划分不同的经济圈主要是为了( )

A.发挥地区优势,促进区域经济发展

B.实现共同富裕,体现社会发展公平

C.保护生态环境,实现可持续发展

D.保护传统文化,增强文化创新力

2.山东省内部划分为不同的经济圈反映了( )

A.区域内部的差异性 B.区域间的相似性

C.区域内部的整体性 D.区域间的关联性

(2023年江苏南通期末)区位熵是指一个地区特定部门的产值在地区生产总值中所占比重与全国该部门产值在全国生产总值中所占比重之间的比值。表1为2009年与2019年我国某省级行政区三次产业的区位熵。据此完成第3~4题。

表1

年份 第一产业 第二产业 第三产业

2009 1.64 1.11 0.75

2019 3.27 0.69 0.92

3.该省级行政区可能为( )

A.广东省 B.安徽省

C.山西省 D.黑龙江省

4.针对第二产业区位熵的变化,目前该省级行政区可采取的合理措施是( )

A.控制农业规模,缩小产业间差距 B.改造传统企业,提升产品附加值

C.利用交通优势,大力发展服务业 D.转移产业资源,建立全新产业群

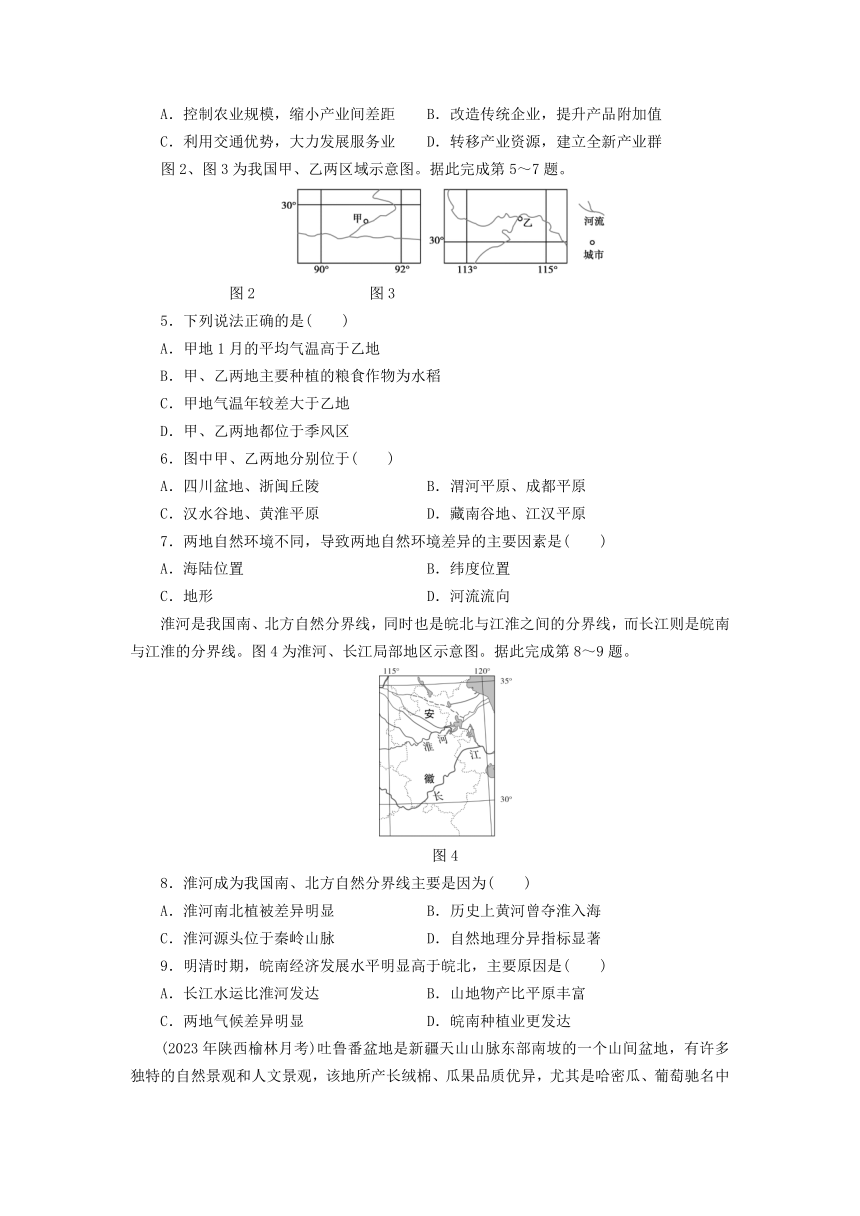

图2、图3为我国甲、乙两区域示意图。据此完成第5~7题。

图2 图3

5.下列说法正确的是( )

A.甲地1月的平均气温高于乙地

B.甲、乙两地主要种植的粮食作物为水稻

C.甲地气温年较差大于乙地

D.甲、乙两地都位于季风区

6.图中甲、乙两地分别位于( )

A.四川盆地、浙闽丘陵 B.渭河平原、成都平原

C.汉水谷地、黄淮平原 D.藏南谷地、江汉平原

7.两地自然环境不同,导致两地自然环境差异的主要因素是( )

A.海陆位置 B.纬度位置

C.地形 D.河流流向

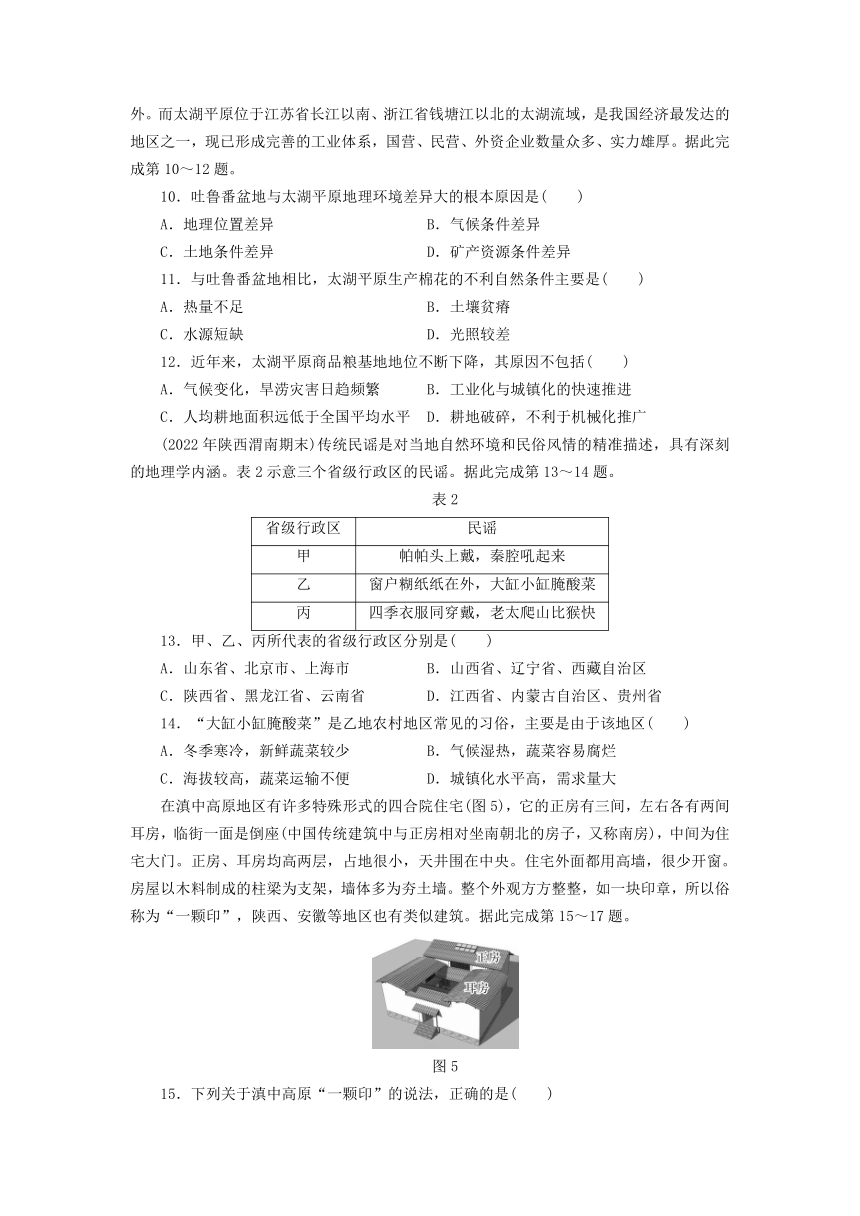

淮河是我国南、北方自然分界线,同时也是皖北与江淮之间的分界线,而长江则是皖南与江淮的分界线。图4为淮河、长江局部地区示意图。据此完成第8~9题。

图4

8.淮河成为我国南、北方自然分界线主要是因为( )

A.淮河南北植被差异明显 B.历史上黄河曾夺淮入海

C.淮河源头位于秦岭山脉 D.自然地理分异指标显著

9.明清时期,皖南经济发展水平明显高于皖北,主要原因是( )

A.长江水运比淮河发达 B.山地物产比平原丰富

C.两地气候差异明显 D.皖南种植业更发达

(2023年陕西榆林月考)吐鲁番盆地是新疆天山山脉东部南坡的一个山间盆地,有许多独特的自然景观和人文景观,该地所产长绒棉、瓜果品质优异,尤其是哈密瓜、葡萄驰名中外。而太湖平原位于江苏省长江以南、浙江省钱塘江以北的太湖流域,是我国经济最发达的地区之一,现已形成完善的工业体系,国营、民营、外资企业数量众多、实力雄厚。据此完成第10~12题。

10.吐鲁番盆地与太湖平原地理环境差异大的根本原因是( )

A.地理位置差异 B.气候条件差异

C.土地条件差异 D.矿产资源条件差异

11.与吐鲁番盆地相比,太湖平原生产棉花的不利自然条件主要是( )

A.热量不足 B.土壤贫瘠

C.水源短缺 D.光照较差

12.近年来,太湖平原商品粮基地地位不断下降,其原因不包括( )

A.气候变化,旱涝灾害日趋频繁 B.工业化与城镇化的快速推进

C.人均耕地面积远低于全国平均水平 D.耕地破碎,不利于机械化推广

(2022年陕西渭南期末)传统民谣是对当地自然环境和民俗风情的精准描述,具有深刻的地理学内涵。表2示意三个省级行政区的民谣。据此完成第13~14题。

表2

省级行政区 民谣

甲 帕帕头上戴,秦腔吼起来

乙 窗户糊纸纸在外,大缸小缸腌酸菜

丙 四季衣服同穿戴,老太爬山比猴快

13.甲、乙、丙所代表的省级行政区分别是( )

A.山东省、北京市、上海市 B.山西省、辽宁省、西藏自治区

C.陕西省、黑龙江省、云南省 D.江西省、内蒙古自治区、贵州省

14.“大缸小缸腌酸菜”是乙地农村地区常见的习俗,主要是由于该地区( )

A.冬季寒冷,新鲜蔬菜较少 B.气候湿热,蔬菜容易腐烂

C.海拔较高,蔬菜运输不便 D.城镇化水平高,需求量大

在滇中高原地区有许多特殊形式的四合院住宅(图5),它的正房有三间,左右各有两间耳房,临街一面是倒座(中国传统建筑中与正房相对坐南朝北的房子,又称南房),中间为住宅大门。正房、耳房均高两层,占地很小,天井围在中央。住宅外面都用高墙,很少开窗。房屋以木料制成的柱梁为支架,墙体多为夯土墙。整个外观方方整整,如一块印章,所以俗称为“一颗印”,陕西、安徽等地区也有类似建筑。据此完成第15~17题。

图5

15.下列关于滇中高原“一颗印”的说法,正确的是( )

A.正房比耳房高出一个屋顶——视野良好

B.耳房屋顶分长短坡,短坡向外,长坡向内——雨季收集更多雨水

C.正房、耳房均向天井挑出腰檐——便于晾晒谷物

D.房屋以木质柱梁为支架——适应云南多地震的地质条件

16.四合院住宅外围高墙少窗,这样设计的主要目的是( )

①防风 ②防火 ③防盗 ④美观

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

17.与安徽、陕西等地的“一颗印”相比,滇中高原地区的天井更小,其主要原因是( )

A.地势崎岖,建筑用地有限 B.纬度更低,太阳高度更大

C.夏季高温,有利通风散热 D.雨水较多,有利于防涝渍

(2023年陕西渭南模拟)河北的“北三县”与北京市通州区仅一河之隔,被称为北京的“后花园”。据此完成第18~20题。

18.作为北京的“后花园”,“北三县”的优势是( )

A.科技领先,人才众多 B.文化先进,休闲胜地

C.经济发达,交通便利 D.距离适中,便于沟通

19.未来“北三县”最有可能承接北京转移的产业类型主要是( )

A.特色轻纺 B.生物科技

C.电子信息 D.港口运输

20.北京市通州区要与“北三县”协同发展的前提是( )

A.提升通州区行政级别 B.改变“北三县”行政归宿

C.构建便捷交通运输网 D.消除两地地域文化差异

二、综合题:本大题共2小题,共40分。

21.(2022年福建泉州期末)阅读图文材料,完成下列问题。(18分)

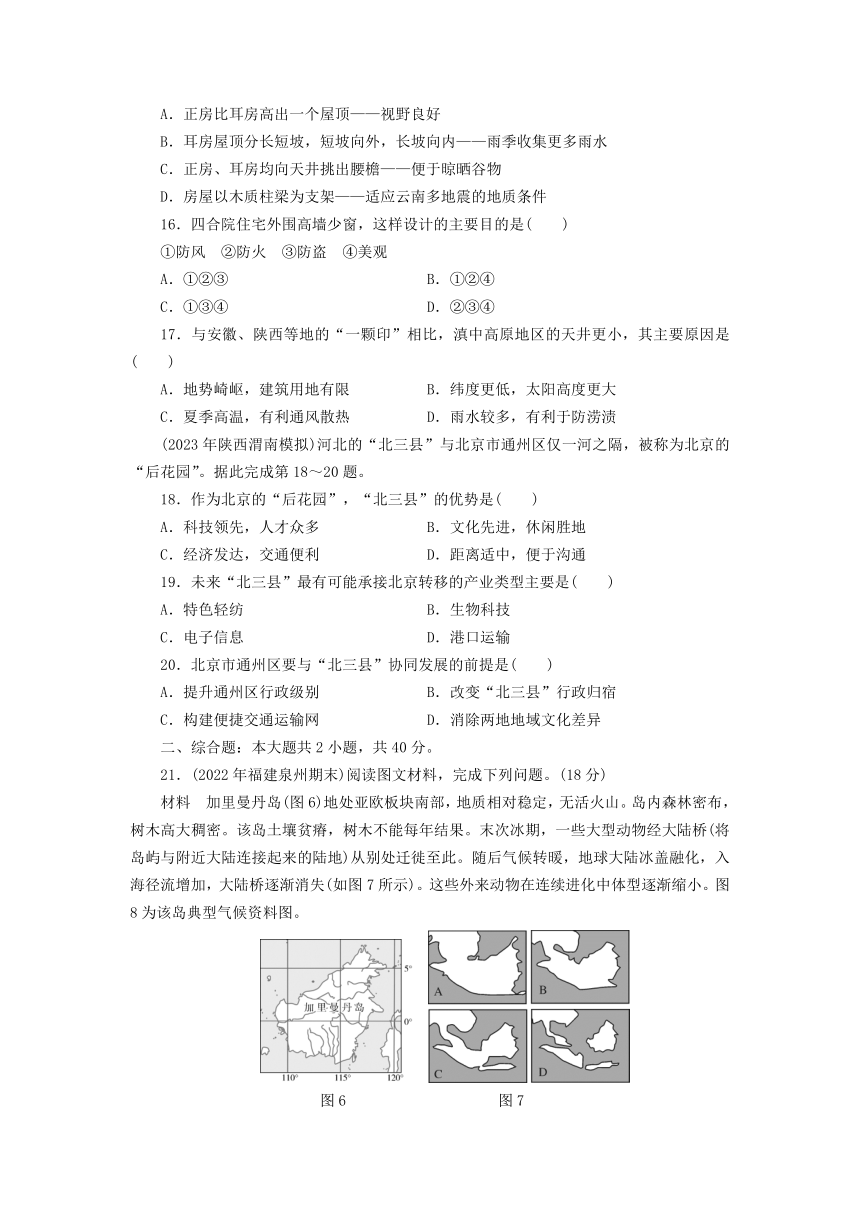

材料 加里曼丹岛(图6)地处亚欧板块南部,地质相对稳定,无活火山。岛内森林密布,树木高大稠密。该岛土壤贫瘠,树木不能每年结果。末次冰期,一些大型动物经大陆桥(将岛屿与附近大陆连接起来的陆地)从别处迁徙至此。随后气候转暖,地球大陆冰盖融化,入海径流增加,大陆桥逐渐消失(如图7所示)。这些外来动物在连续进化中体型逐渐缩小。图8为该岛典型气候资料图。

图6 图7

图8

(1)说明该岛气候对植被生长特征的影响。(4分)

(2)从自然环境整体性角度分析当地森林破坏后自然恢复慢的原因。(4分)

(3)从水循环的角度解释冰期时大陆桥出现的原因。(4分)

(4)简述迁徙到该岛的大型动物能连续进化且体型变小的原因。(6分)

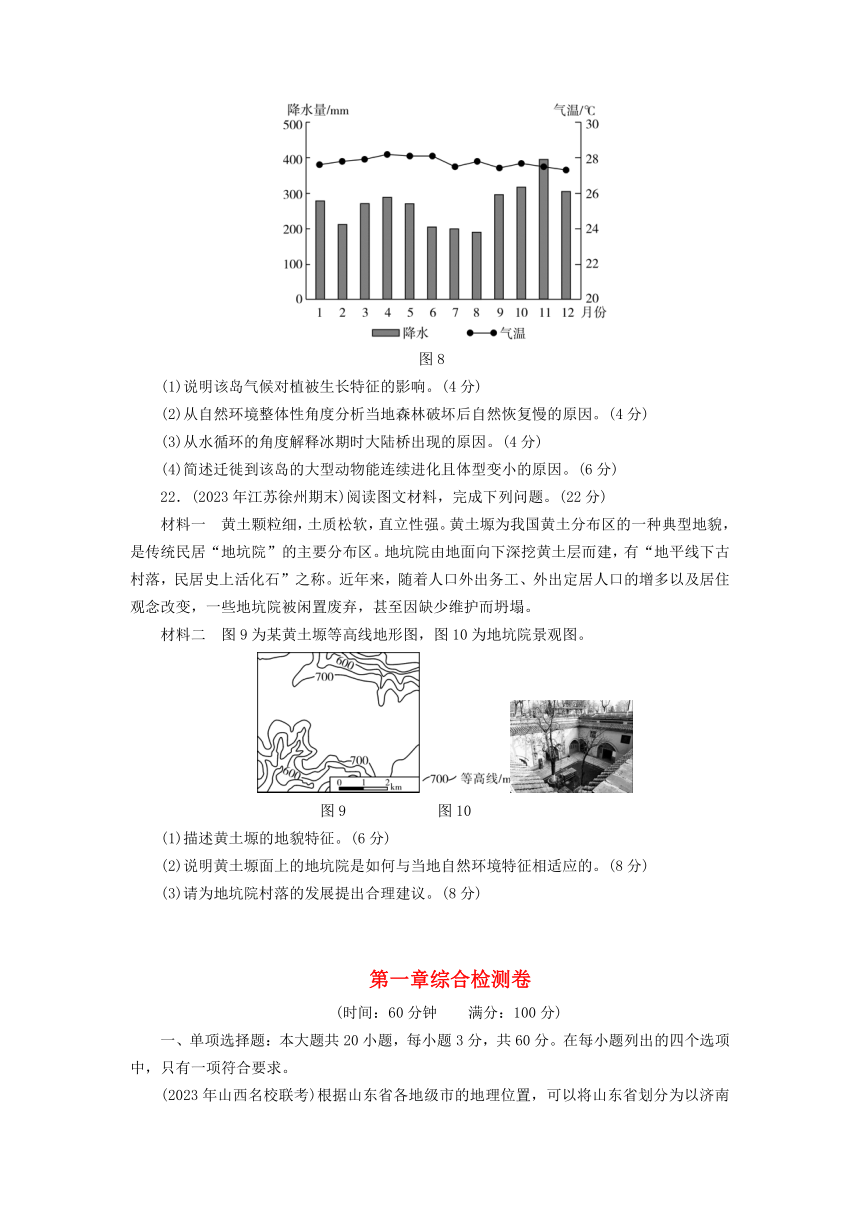

22.(2023年江苏徐州期末)阅读图文材料,完成下列问题。(22分)

材料一 黄土颗粒细,土质松软,直立性强。黄土塬为我国黄土分布区的一种典型地貌,是传统民居“地坑院”的主要分布区。地坑院由地面向下深挖黄土层而建,有“地平线下古村落,民居史上活化石”之称。近年来,随着人口外出务工、外出定居人口的增多以及居住观念改变,一些地坑院被闲置废弃,甚至因缺少维护而坍塌。

材料二 图9为某黄土塬等高线地形图,图10为地坑院景观图。

图9 图10

(1)描述黄土塬的地貌特征。(6分)

(2)说明黄土塬面上的地坑院是如何与当地自然环境特征相适应的。(8分)

(3)请为地坑院村落的发展提出合理建议。(8分)

第一章综合检测卷

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题:本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合要求。

(2023年山西名校联考)根据山东省各地级市的地理位置,可以将山东省划分为以济南为中心的省级行政中心经济圈、以青岛为中心的胶东经济圈和以临沂为中心的鲁南经济圈。图1示意2013—2020年山东省及省内三大经济圈经济高质量发展水平变化趋势。据此完成第1~2题。

图1

1.山东省划分不同的经济圈主要是为了( )

A.发挥地区优势,促进区域经济发展

B.实现共同富裕,体现社会发展公平

C.保护生态环境,实现可持续发展

D.保护传统文化,增强文化创新力

2.山东省内部划分为不同的经济圈反映了( )

A.区域内部的差异性 B.区域间的相似性

C.区域内部的整体性 D.区域间的关联性

【答案】1.A 2.A [解析]第1题,政府划分区域的目的主要有:发挥地区优势,促进社会经济发展,如划定行政区、经济区等;消除贫困,体现社会公平,如划定对口支援地区、国家扶贫地区等;保护生态环境,实现可持续发展,如划定禁止开发区、生态保护区等;保护传统文化,增强文化创新力,如划定历史文化保护区等。综上所述,山东省划分不同的经济圈主要是为了发挥地区优势,促进区域经济发展。第2题,读图可知,山东省三大经济圈的高质量发展水平是有差异的,因此山东省内部划分为不同的经济圈反映了区域内部的差异性。

(2023年江苏南通期末)区位熵是指一个地区特定部门的产值在地区生产总值中所占比重与全国该部门产值在全国生产总值中所占比重之间的比值。表1为2009年与2019年我国某省级行政区三次产业的区位熵。据此完成第3~4题。

表1

年份 第一产业 第二产业 第三产业

2009 1.64 1.11 0.75

2019 3.27 0.69 0.92

3.该省级行政区可能为( )

A.广东省 B.安徽省

C.山西省 D.黑龙江省

4.针对第二产业区位熵的变化,目前该省级行政区可采取的合理措施是( )

A.控制农业规模,缩小产业间差距 B.改造传统企业,提升产品附加值

C.利用交通优势,大力发展服务业 D.转移产业资源,建立全新产业群

【答案】3.D 4.B [解析]第3题,根据表中信息,结合所学知识可以判断出该省级行政区第一产业区位熵较大,说明该省级行政区第一产业较为发达,在选项四个省级行政区中,只有黑龙江省由于人均耕地面积较多,土壤肥沃,所以农业发达,因此该省级行政区最有可能为黑龙江省,D项正确。第4题,该省级行政区为黑龙江省,根据图中信息,结合所学知识可以判断出黑龙江省第二产业区位熵由2009年的1.11降低到2019年的0.69,说明该省级行政区的第二产业比重小于全国第二产业比重,是其劣势产业;黑龙江省以传统产业为主,是我国的老工业基地,可以通过改造传统企业,提升产品附加值推动其第二产业发展,B项正确。

图2、图3为我国甲、乙两区域示意图。据此完成第5~7题。

图2 图3

5.下列说法正确的是( )

A.甲地1月的平均气温高于乙地

B.甲、乙两地主要种植的粮食作物为水稻

C.甲地气温年较差大于乙地

D.甲、乙两地都位于季风区

6.图中甲、乙两地分别位于( )

A.四川盆地、浙闽丘陵 B.渭河平原、成都平原

C.汉水谷地、黄淮平原 D.藏南谷地、江汉平原

7.两地自然环境不同,导致两地自然环境差异的主要因素是( )

A.海陆位置 B.纬度位置

C.地形 D.河流流向

【答案】5.D 6.D 7.C [解析]第5题,据图中经纬度判断,甲区域位于青藏高原,乙区域位于江汉平原。甲地海拔高,冬季气温低于乙地,A项错误;甲区域主要种植的粮食作物为青稞,乙区域主要种植的粮食作物为水稻,B项错误;乙地受冬、夏季风影响大,甲地气温年较差小于乙地,C项错误;我国季风区与非季风区界线为大兴安岭—阴山山脉—贺兰山—巴颜喀拉山脉—冈底斯山脉,界线以东为季风区,以西为非季风区,甲、乙两地都位于季风区,D项正确。第6题,据图中经纬度判断,甲区域位于青藏高原上的藏南谷地,乙区域位于江汉平原,D项正确;四川盆地位于105°E附近,浙闽丘陵位于120°E附近,渭河平原位于34°N以北,成都平原位于105°E附近,汉水谷地位于110°E附近,黄淮平原位于34°N,A、B、C项错误。第7题,据图中经纬度判断,甲区域位于青藏高原上的藏南谷地,乙区域位于江汉平原,引起两地自然环境差异的主要因素是地形,C项正确。

淮河是我国南、北方自然分界线,同时也是皖北与江淮之间的分界线,而长江则是皖南与江淮的分界线。图4为淮河、长江局部地区示意图。据此完成第8~9题。

图4

8.淮河成为我国南、北方自然分界线主要是因为( )

A.淮河南北植被差异明显 B.历史上黄河曾夺淮入海

C.淮河源头位于秦岭山脉 D.自然地理分异指标显著

9.明清时期,皖南经济发展水平明显高于皖北,主要原因是( )

A.长江水运比淮河发达 B.山地物产比平原丰富

C.两地气候差异明显 D.皖南种植业更发达

【答案】8.D 9.A [解析]第8题,由于植被分布具有明显过渡性,淮河南北植被差异并不明显,A项错误;历史上黄河曾夺淮入海与淮河成为我国南、北方自然分界线没有太大关系,B项错误;淮河源头位于桐柏山,且淮河源头位置与淮河成为我国南、北方自然分界线没有太大关系,C项错误;由于1月0 ℃等温线、800毫米年降水量等值线大致与淮河吻合,自然地理分异指标显著,因此淮河成为我国南、北方自然分界线,D项正确。第9题,南方多山,明清时期,水运是该地主要的交通运输方式,长江水运比淮河发达,故皖南经济发展水平明显高于皖北,A项正确。

(2023年陕西榆林月考)吐鲁番盆地是新疆天山山脉东部南坡的一个山间盆地,有许多独特的自然景观和人文景观,该地所产长绒棉、瓜果品质优异,尤其是哈密瓜、葡萄驰名中外。而太湖平原位于江苏省长江以南、浙江省钱塘江以北的太湖流域,是我国经济最发达的地区之一,现已形成完善的工业体系,国营、民营、外资企业数量众多、实力雄厚。据此完成第10~12题。

10.吐鲁番盆地与太湖平原地理环境差异大的根本原因是( )

A.地理位置差异 B.气候条件差异

C.土地条件差异 D.矿产资源条件差异

11.与吐鲁番盆地相比,太湖平原生产棉花的不利自然条件主要是( )

A.热量不足 B.土壤贫瘠

C.水源短缺 D.光照较差

12.近年来,太湖平原商品粮基地地位不断下降,其原因不包括( )

A.气候变化,旱涝灾害日趋频繁 B.工业化与城镇化的快速推进

C.人均耕地面积远低于全国平均水平 D.耕地破碎,不利于机械化推广

【答案】10.A 11.D 12.A [解析]第10题,根据材料可知,吐鲁番盆地是新疆天山山脉东部南坡的一个山间盆地,为内陆盆地,而太湖平原地处江南水乡,因此造成二者地理环境差异大的根本原因是地理位置差异,地理位置差异导致了气候条件差异和土地条件差异,A项正确。第11题,太湖平原纬度更低,热量条件更好,A项错误;太湖平原土壤肥沃,水源充足,B、C项错误;太湖平原为亚热带季风气候,降水多,光照条件比吐鲁番盆地差,D项正确。第12题,气候变化,旱涝灾害日趋频繁,不是太湖平原商品粮基地地位不断下降的原因,A项表述符合题意。工业化和城镇化的快速推进,使得该地耕地面积不断下降,且农业生产不断转向农副产品生产,B项表述不符合题意;太湖平原人口密度大,人均耕地面积远低于全国平均水平,使太湖平原商品粮基地地位不断下降,C项表述不符合题意;太湖平原河网密度大,耕地破碎,不利于机械化推广,使得该地商品粮基地地位不断下降,D项表述不符合题意。

(2022年陕西渭南期末)传统民谣是对当地自然环境和民俗风情的精准描述,具有深刻的地理学内涵。表2示意三个省级行政区的民谣。据此完成第13~14题。

表2

省级行政区 民谣

甲 帕帕头上戴,秦腔吼起来

乙 窗户糊纸纸在外,大缸小缸腌酸菜

丙 四季衣服同穿戴,老太爬山比猴快

13.甲、乙、丙所代表的省级行政区分别是( )

A.山东省、北京市、上海市 B.山西省、辽宁省、西藏自治区

C.陕西省、黑龙江省、云南省 D.江西省、内蒙古自治区、贵州省

14.“大缸小缸腌酸菜”是乙地农村地区常见的习俗,主要是由于该地区( )

A.冬季寒冷,新鲜蔬菜较少 B.气候湿热,蔬菜容易腐烂

C.海拔较高,蔬菜运输不便 D.城镇化水平高,需求量大

【答案】13.C 14.A [解析]第13题,陕北地区冬季寒冷多风沙,水资源短缺,戴帕可防寒、防风沙,夏季炎热,戴帕可拭汗,且根据秦腔可以判断甲代表的省级行政区为陕西省;东北地区冬季寒冷,室内外温差大,若将窗户纸糊在窗户内部,室内暖而湿的水汽遇到窗纸易凝结成水珠,易将窗纸损坏,故“窗户糊纸纸在外”,则乙代表的省级行政区为黑龙江省;云南省纬度较低,但地处云贵高原,海拔较高,年温差小,所以“四季衣服同穿戴”,则丙代表的省级行政区为云南省。C项正确。第14题,东北地区冬季严寒而漫长,蔬菜难以越冬生长,需要大量腌制蔬菜以过冬,A项正确;东北地区纬度高,气候并不湿热,B项错误;东北地区海拔不高,C项错误;题干信息“农村地区常见的习俗”,与城市需求量大并无太大关系,D项错误。

在滇中高原地区有许多特殊形式的四合院住宅(图5),它的正房有三间,左右各有两间耳房,临街一面是倒座(中国传统建筑中与正房相对坐南朝北的房子,又称南房),中间为住宅大门。正房、耳房均高两层,占地很小,天井围在中央。住宅外面都用高墙,很少开窗。房屋以木料制成的柱梁为支架,墙体多为夯土墙。整个外观方方整整,如一块印章,所以俗称为“一颗印”,陕西、安徽等地区也有类似建筑。据此完成第15~17题。

图5

15.下列关于滇中高原“一颗印”的说法,正确的是( )

A.正房比耳房高出一个屋顶——视野良好

B.耳房屋顶分长短坡,短坡向外,长坡向内——雨季收集更多雨水

C.正房、耳房均向天井挑出腰檐——便于晾晒谷物

D.房屋以木质柱梁为支架——适应云南多地震的地质条件

16.四合院住宅外围高墙少窗,这样设计的主要目的是( )

①防风 ②防火 ③防盗 ④美观

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

17.与安徽、陕西等地的“一颗印”相比,滇中高原地区的天井更小,其主要原因是( )

A.地势崎岖,建筑用地有限 B.纬度更低,太阳高度更大

C.夏季高温,有利通风散热 D.雨水较多,有利于防涝渍

【答案】15.D 16.A 17.B [解析]第15题,正房比耳房高出一个屋顶是因为采光通风良好,A项错误;耳房屋顶分长短坡,长坡向内,短坡向外,可提升外墙高度,有利于防火、防风、防盗,B项错误;正房、耳房均向天井挑出腰檐是为了便于雨天穿行,C项错误;云南临近板块消亡边界,地壳运动活跃,多地震,房屋以木质柱梁为支架可减弱地震造成的影响,D项正确。第16题,结合区域的地理环境特征分析,滇中高原春季多大风天气,高墙少窗可以起到防风作用,还可以防火、防盗,①②③正确。第17题,与安徽、陕西等地区相比,云南纬度低,夏季太阳高度更大,天井更小是为了挡住太阳的强光直射,B项正确;滇中高原地区地势较为平坦,建筑用地较多,A项错误;滇中高原地区海拔高,夏季凉爽,且天井小不利于通风散热,C项错误;若防涝渍,房屋应建在地势较高处,D项错误。

(2023年陕西渭南模拟)河北的“北三县”与北京市通州区仅一河之隔,被称为北京的“后花园”。据此完成第18~20题。

18.作为北京的“后花园”,“北三县”的优势是( )

A.科技领先,人才众多 B.文化先进,休闲胜地

C.经济发达,交通便利 D.距离适中,便于沟通

19.未来“北三县”最有可能承接北京转移的产业类型主要是( )

A.特色轻纺 B.生物科技

C.电子信息 D.港口运输

20.北京市通州区要与“北三县”协同发展的前提是( )

A.提升通州区行政级别 B.改变“北三县”行政归宿

C.构建便捷交通运输网 D.消除两地地域文化差异

【答案】18.D 19.A 20.C [解析]第18题,根据材料可知,河北的“北三县”与北京市通州区仅一河之隔,反映出它与北京之间的距离适中,便于沟通,D项正确;河北的科技、人才、文化、经济、交通等方面发展条件比北京差。第19题,与北京市相比,“北三县”在劳动力成本和土地价格等方面具有较大优势,特色轻纺属于劳动密集型产业,最有可能被“北三县”承接,A项正确;生物科技、电子信息属于高新技术产业,对技术、人才等方面的要求较高,这两种产业均适合保留在北京,B、C项错误;“北三县”位于内陆地区,不适合发展港口运输业,D项错误。第20题,交通是两地之间实现人员、物资联系的必要条件,C项正确;提升通州区行政级别和改变“北三县”行政归宿,对加强两地协同发展影响不大,A、B项错误;文化是一个地方的灵魂,我们应该传承保护自己的文化,不应该消除文化差异,D项错误。

二、综合题:本大题共2小题,共40分。

21.(2022年福建泉州期末)阅读图文材料,完成下列问题。(18分)

材料 加里曼丹岛(图6)地处亚欧板块南部,地质相对稳定,无活火山。岛内森林密布,树木高大稠密。该岛土壤贫瘠,树木不能每年结果。末次冰期,一些大型动物经大陆桥(将岛屿与附近大陆连接起来的陆地)从别处迁徙至此。随后气候转暖,地球大陆冰盖融化,入海径流增加,大陆桥逐渐消失(如图7所示)。这些外来动物在连续进化中体型逐渐缩小。图8为该岛典型气候资料图。

图6 图7

图8

(1)说明该岛气候对植被生长特征的影响。(4分)

(2)从自然环境整体性角度分析当地森林破坏后自然恢复慢的原因。(4分)

(3)从水循环的角度解释冰期时大陆桥出现的原因。(4分)

(4)简述迁徙到该岛的大型动物能连续进化且体型变小的原因。(6分)

【答案】(1)该地属于热带雨林气候,全年高温多雨,光照、水分、热量充沛;植被生长迅速,高大稠密。

(2)该岛全年高温、降水多,森林被破坏后,地表没有植被保护,水土流失严重;缺少土壤,树木生长困难。

(3)冰期时,全球气温低,海洋水汽到达陆地,降水以固态形式储存于大陆(多转换为大陆冰盖);流回海洋的地表径流减少,海洋水体减少,海平面下降,大陆桥显现。

(4)该岛位于亚欧板块内部,地质条件稳定,气候变化小,生物进化连续;冰期结束后海平面上升,大陆桥消失,生存空间减少;土壤贫瘠,树木不能每年结果,食物相对不足。

22.(2023年江苏徐州期末)阅读图文材料,完成下列问题。(22分)

材料一 黄土颗粒细,土质松软,直立性强。黄土塬为我国黄土分布区的一种典型地貌,是传统民居“地坑院”的主要分布区。地坑院由地面向下深挖黄土层而建,有“地平线下古村落,民居史上活化石”之称。近年来,随着人口外出务工、外出定居人口的增多以及居住观念改变,一些地坑院被闲置废弃,甚至因缺少维护而坍塌。

材料二 图9为某黄土塬等高线地形图,图10为地坑院景观图。

图9 图10

(1)描述黄土塬的地貌特征。(6分)

(2)说明黄土塬面上的地坑院是如何与当地自然环境特征相适应的。(8分)

(3)请为地坑院村落的发展提出合理建议。(8分)

【答案】(1)海拔较高;面积较大;塬面平坦,起伏小;边缘坡度陡。

(2)塬面平坦,缺少直立崖面;塬面土层深厚,黄土直立性好,挖洞不易坍塌;黄土高原降水较少,木材较少,开挖窑洞便于就地取材,节省建筑投入;黄土高原冬冷夏热,地下窑洞冬暖夏凉。

(3)政府出台政策和具体措施,保护有代表性的地坑院;完善基础设施建设,改善地坑院村落居住环境;促进地坑院特色民居旅游开发,增加就业机会,吸引人口回迁;对废弃的地坑院进行填埋,并改造成耕地等。

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题:本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合要求。

(2023年山西名校联考)根据山东省各地级市的地理位置,可以将山东省划分为以济南为中心的省级行政中心经济圈、以青岛为中心的胶东经济圈和以临沂为中心的鲁南经济圈。图1示意2013—2020年山东省及省内三大经济圈经济高质量发展水平变化趋势。据此完成第1~2题。

图1

1.山东省划分不同的经济圈主要是为了( )

A.发挥地区优势,促进区域经济发展

B.实现共同富裕,体现社会发展公平

C.保护生态环境,实现可持续发展

D.保护传统文化,增强文化创新力

2.山东省内部划分为不同的经济圈反映了( )

A.区域内部的差异性 B.区域间的相似性

C.区域内部的整体性 D.区域间的关联性

(2023年江苏南通期末)区位熵是指一个地区特定部门的产值在地区生产总值中所占比重与全国该部门产值在全国生产总值中所占比重之间的比值。表1为2009年与2019年我国某省级行政区三次产业的区位熵。据此完成第3~4题。

表1

年份 第一产业 第二产业 第三产业

2009 1.64 1.11 0.75

2019 3.27 0.69 0.92

3.该省级行政区可能为( )

A.广东省 B.安徽省

C.山西省 D.黑龙江省

4.针对第二产业区位熵的变化,目前该省级行政区可采取的合理措施是( )

A.控制农业规模,缩小产业间差距 B.改造传统企业,提升产品附加值

C.利用交通优势,大力发展服务业 D.转移产业资源,建立全新产业群

图2、图3为我国甲、乙两区域示意图。据此完成第5~7题。

图2 图3

5.下列说法正确的是( )

A.甲地1月的平均气温高于乙地

B.甲、乙两地主要种植的粮食作物为水稻

C.甲地气温年较差大于乙地

D.甲、乙两地都位于季风区

6.图中甲、乙两地分别位于( )

A.四川盆地、浙闽丘陵 B.渭河平原、成都平原

C.汉水谷地、黄淮平原 D.藏南谷地、江汉平原

7.两地自然环境不同,导致两地自然环境差异的主要因素是( )

A.海陆位置 B.纬度位置

C.地形 D.河流流向

淮河是我国南、北方自然分界线,同时也是皖北与江淮之间的分界线,而长江则是皖南与江淮的分界线。图4为淮河、长江局部地区示意图。据此完成第8~9题。

图4

8.淮河成为我国南、北方自然分界线主要是因为( )

A.淮河南北植被差异明显 B.历史上黄河曾夺淮入海

C.淮河源头位于秦岭山脉 D.自然地理分异指标显著

9.明清时期,皖南经济发展水平明显高于皖北,主要原因是( )

A.长江水运比淮河发达 B.山地物产比平原丰富

C.两地气候差异明显 D.皖南种植业更发达

(2023年陕西榆林月考)吐鲁番盆地是新疆天山山脉东部南坡的一个山间盆地,有许多独特的自然景观和人文景观,该地所产长绒棉、瓜果品质优异,尤其是哈密瓜、葡萄驰名中外。而太湖平原位于江苏省长江以南、浙江省钱塘江以北的太湖流域,是我国经济最发达的地区之一,现已形成完善的工业体系,国营、民营、外资企业数量众多、实力雄厚。据此完成第10~12题。

10.吐鲁番盆地与太湖平原地理环境差异大的根本原因是( )

A.地理位置差异 B.气候条件差异

C.土地条件差异 D.矿产资源条件差异

11.与吐鲁番盆地相比,太湖平原生产棉花的不利自然条件主要是( )

A.热量不足 B.土壤贫瘠

C.水源短缺 D.光照较差

12.近年来,太湖平原商品粮基地地位不断下降,其原因不包括( )

A.气候变化,旱涝灾害日趋频繁 B.工业化与城镇化的快速推进

C.人均耕地面积远低于全国平均水平 D.耕地破碎,不利于机械化推广

(2022年陕西渭南期末)传统民谣是对当地自然环境和民俗风情的精准描述,具有深刻的地理学内涵。表2示意三个省级行政区的民谣。据此完成第13~14题。

表2

省级行政区 民谣

甲 帕帕头上戴,秦腔吼起来

乙 窗户糊纸纸在外,大缸小缸腌酸菜

丙 四季衣服同穿戴,老太爬山比猴快

13.甲、乙、丙所代表的省级行政区分别是( )

A.山东省、北京市、上海市 B.山西省、辽宁省、西藏自治区

C.陕西省、黑龙江省、云南省 D.江西省、内蒙古自治区、贵州省

14.“大缸小缸腌酸菜”是乙地农村地区常见的习俗,主要是由于该地区( )

A.冬季寒冷,新鲜蔬菜较少 B.气候湿热,蔬菜容易腐烂

C.海拔较高,蔬菜运输不便 D.城镇化水平高,需求量大

在滇中高原地区有许多特殊形式的四合院住宅(图5),它的正房有三间,左右各有两间耳房,临街一面是倒座(中国传统建筑中与正房相对坐南朝北的房子,又称南房),中间为住宅大门。正房、耳房均高两层,占地很小,天井围在中央。住宅外面都用高墙,很少开窗。房屋以木料制成的柱梁为支架,墙体多为夯土墙。整个外观方方整整,如一块印章,所以俗称为“一颗印”,陕西、安徽等地区也有类似建筑。据此完成第15~17题。

图5

15.下列关于滇中高原“一颗印”的说法,正确的是( )

A.正房比耳房高出一个屋顶——视野良好

B.耳房屋顶分长短坡,短坡向外,长坡向内——雨季收集更多雨水

C.正房、耳房均向天井挑出腰檐——便于晾晒谷物

D.房屋以木质柱梁为支架——适应云南多地震的地质条件

16.四合院住宅外围高墙少窗,这样设计的主要目的是( )

①防风 ②防火 ③防盗 ④美观

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

17.与安徽、陕西等地的“一颗印”相比,滇中高原地区的天井更小,其主要原因是( )

A.地势崎岖,建筑用地有限 B.纬度更低,太阳高度更大

C.夏季高温,有利通风散热 D.雨水较多,有利于防涝渍

(2023年陕西渭南模拟)河北的“北三县”与北京市通州区仅一河之隔,被称为北京的“后花园”。据此完成第18~20题。

18.作为北京的“后花园”,“北三县”的优势是( )

A.科技领先,人才众多 B.文化先进,休闲胜地

C.经济发达,交通便利 D.距离适中,便于沟通

19.未来“北三县”最有可能承接北京转移的产业类型主要是( )

A.特色轻纺 B.生物科技

C.电子信息 D.港口运输

20.北京市通州区要与“北三县”协同发展的前提是( )

A.提升通州区行政级别 B.改变“北三县”行政归宿

C.构建便捷交通运输网 D.消除两地地域文化差异

二、综合题:本大题共2小题,共40分。

21.(2022年福建泉州期末)阅读图文材料,完成下列问题。(18分)

材料 加里曼丹岛(图6)地处亚欧板块南部,地质相对稳定,无活火山。岛内森林密布,树木高大稠密。该岛土壤贫瘠,树木不能每年结果。末次冰期,一些大型动物经大陆桥(将岛屿与附近大陆连接起来的陆地)从别处迁徙至此。随后气候转暖,地球大陆冰盖融化,入海径流增加,大陆桥逐渐消失(如图7所示)。这些外来动物在连续进化中体型逐渐缩小。图8为该岛典型气候资料图。

图6 图7

图8

(1)说明该岛气候对植被生长特征的影响。(4分)

(2)从自然环境整体性角度分析当地森林破坏后自然恢复慢的原因。(4分)

(3)从水循环的角度解释冰期时大陆桥出现的原因。(4分)

(4)简述迁徙到该岛的大型动物能连续进化且体型变小的原因。(6分)

22.(2023年江苏徐州期末)阅读图文材料,完成下列问题。(22分)

材料一 黄土颗粒细,土质松软,直立性强。黄土塬为我国黄土分布区的一种典型地貌,是传统民居“地坑院”的主要分布区。地坑院由地面向下深挖黄土层而建,有“地平线下古村落,民居史上活化石”之称。近年来,随着人口外出务工、外出定居人口的增多以及居住观念改变,一些地坑院被闲置废弃,甚至因缺少维护而坍塌。

材料二 图9为某黄土塬等高线地形图,图10为地坑院景观图。

图9 图10

(1)描述黄土塬的地貌特征。(6分)

(2)说明黄土塬面上的地坑院是如何与当地自然环境特征相适应的。(8分)

(3)请为地坑院村落的发展提出合理建议。(8分)

第一章综合检测卷

(时间:60分钟 满分:100分)

一、单项选择题:本大题共20小题,每小题3分,共60分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合要求。

(2023年山西名校联考)根据山东省各地级市的地理位置,可以将山东省划分为以济南为中心的省级行政中心经济圈、以青岛为中心的胶东经济圈和以临沂为中心的鲁南经济圈。图1示意2013—2020年山东省及省内三大经济圈经济高质量发展水平变化趋势。据此完成第1~2题。

图1

1.山东省划分不同的经济圈主要是为了( )

A.发挥地区优势,促进区域经济发展

B.实现共同富裕,体现社会发展公平

C.保护生态环境,实现可持续发展

D.保护传统文化,增强文化创新力

2.山东省内部划分为不同的经济圈反映了( )

A.区域内部的差异性 B.区域间的相似性

C.区域内部的整体性 D.区域间的关联性

【答案】1.A 2.A [解析]第1题,政府划分区域的目的主要有:发挥地区优势,促进社会经济发展,如划定行政区、经济区等;消除贫困,体现社会公平,如划定对口支援地区、国家扶贫地区等;保护生态环境,实现可持续发展,如划定禁止开发区、生态保护区等;保护传统文化,增强文化创新力,如划定历史文化保护区等。综上所述,山东省划分不同的经济圈主要是为了发挥地区优势,促进区域经济发展。第2题,读图可知,山东省三大经济圈的高质量发展水平是有差异的,因此山东省内部划分为不同的经济圈反映了区域内部的差异性。

(2023年江苏南通期末)区位熵是指一个地区特定部门的产值在地区生产总值中所占比重与全国该部门产值在全国生产总值中所占比重之间的比值。表1为2009年与2019年我国某省级行政区三次产业的区位熵。据此完成第3~4题。

表1

年份 第一产业 第二产业 第三产业

2009 1.64 1.11 0.75

2019 3.27 0.69 0.92

3.该省级行政区可能为( )

A.广东省 B.安徽省

C.山西省 D.黑龙江省

4.针对第二产业区位熵的变化,目前该省级行政区可采取的合理措施是( )

A.控制农业规模,缩小产业间差距 B.改造传统企业,提升产品附加值

C.利用交通优势,大力发展服务业 D.转移产业资源,建立全新产业群

【答案】3.D 4.B [解析]第3题,根据表中信息,结合所学知识可以判断出该省级行政区第一产业区位熵较大,说明该省级行政区第一产业较为发达,在选项四个省级行政区中,只有黑龙江省由于人均耕地面积较多,土壤肥沃,所以农业发达,因此该省级行政区最有可能为黑龙江省,D项正确。第4题,该省级行政区为黑龙江省,根据图中信息,结合所学知识可以判断出黑龙江省第二产业区位熵由2009年的1.11降低到2019年的0.69,说明该省级行政区的第二产业比重小于全国第二产业比重,是其劣势产业;黑龙江省以传统产业为主,是我国的老工业基地,可以通过改造传统企业,提升产品附加值推动其第二产业发展,B项正确。

图2、图3为我国甲、乙两区域示意图。据此完成第5~7题。

图2 图3

5.下列说法正确的是( )

A.甲地1月的平均气温高于乙地

B.甲、乙两地主要种植的粮食作物为水稻

C.甲地气温年较差大于乙地

D.甲、乙两地都位于季风区

6.图中甲、乙两地分别位于( )

A.四川盆地、浙闽丘陵 B.渭河平原、成都平原

C.汉水谷地、黄淮平原 D.藏南谷地、江汉平原

7.两地自然环境不同,导致两地自然环境差异的主要因素是( )

A.海陆位置 B.纬度位置

C.地形 D.河流流向

【答案】5.D 6.D 7.C [解析]第5题,据图中经纬度判断,甲区域位于青藏高原,乙区域位于江汉平原。甲地海拔高,冬季气温低于乙地,A项错误;甲区域主要种植的粮食作物为青稞,乙区域主要种植的粮食作物为水稻,B项错误;乙地受冬、夏季风影响大,甲地气温年较差小于乙地,C项错误;我国季风区与非季风区界线为大兴安岭—阴山山脉—贺兰山—巴颜喀拉山脉—冈底斯山脉,界线以东为季风区,以西为非季风区,甲、乙两地都位于季风区,D项正确。第6题,据图中经纬度判断,甲区域位于青藏高原上的藏南谷地,乙区域位于江汉平原,D项正确;四川盆地位于105°E附近,浙闽丘陵位于120°E附近,渭河平原位于34°N以北,成都平原位于105°E附近,汉水谷地位于110°E附近,黄淮平原位于34°N,A、B、C项错误。第7题,据图中经纬度判断,甲区域位于青藏高原上的藏南谷地,乙区域位于江汉平原,引起两地自然环境差异的主要因素是地形,C项正确。

淮河是我国南、北方自然分界线,同时也是皖北与江淮之间的分界线,而长江则是皖南与江淮的分界线。图4为淮河、长江局部地区示意图。据此完成第8~9题。

图4

8.淮河成为我国南、北方自然分界线主要是因为( )

A.淮河南北植被差异明显 B.历史上黄河曾夺淮入海

C.淮河源头位于秦岭山脉 D.自然地理分异指标显著

9.明清时期,皖南经济发展水平明显高于皖北,主要原因是( )

A.长江水运比淮河发达 B.山地物产比平原丰富

C.两地气候差异明显 D.皖南种植业更发达

【答案】8.D 9.A [解析]第8题,由于植被分布具有明显过渡性,淮河南北植被差异并不明显,A项错误;历史上黄河曾夺淮入海与淮河成为我国南、北方自然分界线没有太大关系,B项错误;淮河源头位于桐柏山,且淮河源头位置与淮河成为我国南、北方自然分界线没有太大关系,C项错误;由于1月0 ℃等温线、800毫米年降水量等值线大致与淮河吻合,自然地理分异指标显著,因此淮河成为我国南、北方自然分界线,D项正确。第9题,南方多山,明清时期,水运是该地主要的交通运输方式,长江水运比淮河发达,故皖南经济发展水平明显高于皖北,A项正确。

(2023年陕西榆林月考)吐鲁番盆地是新疆天山山脉东部南坡的一个山间盆地,有许多独特的自然景观和人文景观,该地所产长绒棉、瓜果品质优异,尤其是哈密瓜、葡萄驰名中外。而太湖平原位于江苏省长江以南、浙江省钱塘江以北的太湖流域,是我国经济最发达的地区之一,现已形成完善的工业体系,国营、民营、外资企业数量众多、实力雄厚。据此完成第10~12题。

10.吐鲁番盆地与太湖平原地理环境差异大的根本原因是( )

A.地理位置差异 B.气候条件差异

C.土地条件差异 D.矿产资源条件差异

11.与吐鲁番盆地相比,太湖平原生产棉花的不利自然条件主要是( )

A.热量不足 B.土壤贫瘠

C.水源短缺 D.光照较差

12.近年来,太湖平原商品粮基地地位不断下降,其原因不包括( )

A.气候变化,旱涝灾害日趋频繁 B.工业化与城镇化的快速推进

C.人均耕地面积远低于全国平均水平 D.耕地破碎,不利于机械化推广

【答案】10.A 11.D 12.A [解析]第10题,根据材料可知,吐鲁番盆地是新疆天山山脉东部南坡的一个山间盆地,为内陆盆地,而太湖平原地处江南水乡,因此造成二者地理环境差异大的根本原因是地理位置差异,地理位置差异导致了气候条件差异和土地条件差异,A项正确。第11题,太湖平原纬度更低,热量条件更好,A项错误;太湖平原土壤肥沃,水源充足,B、C项错误;太湖平原为亚热带季风气候,降水多,光照条件比吐鲁番盆地差,D项正确。第12题,气候变化,旱涝灾害日趋频繁,不是太湖平原商品粮基地地位不断下降的原因,A项表述符合题意。工业化和城镇化的快速推进,使得该地耕地面积不断下降,且农业生产不断转向农副产品生产,B项表述不符合题意;太湖平原人口密度大,人均耕地面积远低于全国平均水平,使太湖平原商品粮基地地位不断下降,C项表述不符合题意;太湖平原河网密度大,耕地破碎,不利于机械化推广,使得该地商品粮基地地位不断下降,D项表述不符合题意。

(2022年陕西渭南期末)传统民谣是对当地自然环境和民俗风情的精准描述,具有深刻的地理学内涵。表2示意三个省级行政区的民谣。据此完成第13~14题。

表2

省级行政区 民谣

甲 帕帕头上戴,秦腔吼起来

乙 窗户糊纸纸在外,大缸小缸腌酸菜

丙 四季衣服同穿戴,老太爬山比猴快

13.甲、乙、丙所代表的省级行政区分别是( )

A.山东省、北京市、上海市 B.山西省、辽宁省、西藏自治区

C.陕西省、黑龙江省、云南省 D.江西省、内蒙古自治区、贵州省

14.“大缸小缸腌酸菜”是乙地农村地区常见的习俗,主要是由于该地区( )

A.冬季寒冷,新鲜蔬菜较少 B.气候湿热,蔬菜容易腐烂

C.海拔较高,蔬菜运输不便 D.城镇化水平高,需求量大

【答案】13.C 14.A [解析]第13题,陕北地区冬季寒冷多风沙,水资源短缺,戴帕可防寒、防风沙,夏季炎热,戴帕可拭汗,且根据秦腔可以判断甲代表的省级行政区为陕西省;东北地区冬季寒冷,室内外温差大,若将窗户纸糊在窗户内部,室内暖而湿的水汽遇到窗纸易凝结成水珠,易将窗纸损坏,故“窗户糊纸纸在外”,则乙代表的省级行政区为黑龙江省;云南省纬度较低,但地处云贵高原,海拔较高,年温差小,所以“四季衣服同穿戴”,则丙代表的省级行政区为云南省。C项正确。第14题,东北地区冬季严寒而漫长,蔬菜难以越冬生长,需要大量腌制蔬菜以过冬,A项正确;东北地区纬度高,气候并不湿热,B项错误;东北地区海拔不高,C项错误;题干信息“农村地区常见的习俗”,与城市需求量大并无太大关系,D项错误。

在滇中高原地区有许多特殊形式的四合院住宅(图5),它的正房有三间,左右各有两间耳房,临街一面是倒座(中国传统建筑中与正房相对坐南朝北的房子,又称南房),中间为住宅大门。正房、耳房均高两层,占地很小,天井围在中央。住宅外面都用高墙,很少开窗。房屋以木料制成的柱梁为支架,墙体多为夯土墙。整个外观方方整整,如一块印章,所以俗称为“一颗印”,陕西、安徽等地区也有类似建筑。据此完成第15~17题。

图5

15.下列关于滇中高原“一颗印”的说法,正确的是( )

A.正房比耳房高出一个屋顶——视野良好

B.耳房屋顶分长短坡,短坡向外,长坡向内——雨季收集更多雨水

C.正房、耳房均向天井挑出腰檐——便于晾晒谷物

D.房屋以木质柱梁为支架——适应云南多地震的地质条件

16.四合院住宅外围高墙少窗,这样设计的主要目的是( )

①防风 ②防火 ③防盗 ④美观

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

17.与安徽、陕西等地的“一颗印”相比,滇中高原地区的天井更小,其主要原因是( )

A.地势崎岖,建筑用地有限 B.纬度更低,太阳高度更大

C.夏季高温,有利通风散热 D.雨水较多,有利于防涝渍

【答案】15.D 16.A 17.B [解析]第15题,正房比耳房高出一个屋顶是因为采光通风良好,A项错误;耳房屋顶分长短坡,长坡向内,短坡向外,可提升外墙高度,有利于防火、防风、防盗,B项错误;正房、耳房均向天井挑出腰檐是为了便于雨天穿行,C项错误;云南临近板块消亡边界,地壳运动活跃,多地震,房屋以木质柱梁为支架可减弱地震造成的影响,D项正确。第16题,结合区域的地理环境特征分析,滇中高原春季多大风天气,高墙少窗可以起到防风作用,还可以防火、防盗,①②③正确。第17题,与安徽、陕西等地区相比,云南纬度低,夏季太阳高度更大,天井更小是为了挡住太阳的强光直射,B项正确;滇中高原地区地势较为平坦,建筑用地较多,A项错误;滇中高原地区海拔高,夏季凉爽,且天井小不利于通风散热,C项错误;若防涝渍,房屋应建在地势较高处,D项错误。

(2023年陕西渭南模拟)河北的“北三县”与北京市通州区仅一河之隔,被称为北京的“后花园”。据此完成第18~20题。

18.作为北京的“后花园”,“北三县”的优势是( )

A.科技领先,人才众多 B.文化先进,休闲胜地

C.经济发达,交通便利 D.距离适中,便于沟通

19.未来“北三县”最有可能承接北京转移的产业类型主要是( )

A.特色轻纺 B.生物科技

C.电子信息 D.港口运输

20.北京市通州区要与“北三县”协同发展的前提是( )

A.提升通州区行政级别 B.改变“北三县”行政归宿

C.构建便捷交通运输网 D.消除两地地域文化差异

【答案】18.D 19.A 20.C [解析]第18题,根据材料可知,河北的“北三县”与北京市通州区仅一河之隔,反映出它与北京之间的距离适中,便于沟通,D项正确;河北的科技、人才、文化、经济、交通等方面发展条件比北京差。第19题,与北京市相比,“北三县”在劳动力成本和土地价格等方面具有较大优势,特色轻纺属于劳动密集型产业,最有可能被“北三县”承接,A项正确;生物科技、电子信息属于高新技术产业,对技术、人才等方面的要求较高,这两种产业均适合保留在北京,B、C项错误;“北三县”位于内陆地区,不适合发展港口运输业,D项错误。第20题,交通是两地之间实现人员、物资联系的必要条件,C项正确;提升通州区行政级别和改变“北三县”行政归宿,对加强两地协同发展影响不大,A、B项错误;文化是一个地方的灵魂,我们应该传承保护自己的文化,不应该消除文化差异,D项错误。

二、综合题:本大题共2小题,共40分。

21.(2022年福建泉州期末)阅读图文材料,完成下列问题。(18分)

材料 加里曼丹岛(图6)地处亚欧板块南部,地质相对稳定,无活火山。岛内森林密布,树木高大稠密。该岛土壤贫瘠,树木不能每年结果。末次冰期,一些大型动物经大陆桥(将岛屿与附近大陆连接起来的陆地)从别处迁徙至此。随后气候转暖,地球大陆冰盖融化,入海径流增加,大陆桥逐渐消失(如图7所示)。这些外来动物在连续进化中体型逐渐缩小。图8为该岛典型气候资料图。

图6 图7

图8

(1)说明该岛气候对植被生长特征的影响。(4分)

(2)从自然环境整体性角度分析当地森林破坏后自然恢复慢的原因。(4分)

(3)从水循环的角度解释冰期时大陆桥出现的原因。(4分)

(4)简述迁徙到该岛的大型动物能连续进化且体型变小的原因。(6分)

【答案】(1)该地属于热带雨林气候,全年高温多雨,光照、水分、热量充沛;植被生长迅速,高大稠密。

(2)该岛全年高温、降水多,森林被破坏后,地表没有植被保护,水土流失严重;缺少土壤,树木生长困难。

(3)冰期时,全球气温低,海洋水汽到达陆地,降水以固态形式储存于大陆(多转换为大陆冰盖);流回海洋的地表径流减少,海洋水体减少,海平面下降,大陆桥显现。

(4)该岛位于亚欧板块内部,地质条件稳定,气候变化小,生物进化连续;冰期结束后海平面上升,大陆桥消失,生存空间减少;土壤贫瘠,树木不能每年结果,食物相对不足。

22.(2023年江苏徐州期末)阅读图文材料,完成下列问题。(22分)

材料一 黄土颗粒细,土质松软,直立性强。黄土塬为我国黄土分布区的一种典型地貌,是传统民居“地坑院”的主要分布区。地坑院由地面向下深挖黄土层而建,有“地平线下古村落,民居史上活化石”之称。近年来,随着人口外出务工、外出定居人口的增多以及居住观念改变,一些地坑院被闲置废弃,甚至因缺少维护而坍塌。

材料二 图9为某黄土塬等高线地形图,图10为地坑院景观图。

图9 图10

(1)描述黄土塬的地貌特征。(6分)

(2)说明黄土塬面上的地坑院是如何与当地自然环境特征相适应的。(8分)

(3)请为地坑院村落的发展提出合理建议。(8分)

【答案】(1)海拔较高;面积较大;塬面平坦,起伏小;边缘坡度陡。

(2)塬面平坦,缺少直立崖面;塬面土层深厚,黄土直立性好,挖洞不易坍塌;黄土高原降水较少,木材较少,开挖窑洞便于就地取材,节省建筑投入;黄土高原冬冷夏热,地下窑洞冬暖夏凉。

(3)政府出台政策和具体措施,保护有代表性的地坑院;完善基础设施建设,改善地坑院村落居住环境;促进地坑院特色民居旅游开发,增加就业机会,吸引人口回迁;对废弃的地坑院进行填埋,并改造成耕地等。