11.1《过秦论》教学设计 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修中册

文档属性

| 名称 | 11.1《过秦论》教学设计 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修中册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 18.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-21 06:39:46 | ||

图片预览

文档简介

《过秦论》教学设计

教学目标:

1.圈点勾画,疏通文意,丰富文言词汇。(重点)

2.把握作者观点,理解写作目的。(重点)

3.学习说理方法,鉴赏说理艺术。(难点)

教学过程

第一课时

目标:了解作者及背景;疏通文意,积累文言词句;梳理思路。

必备知识

1.作家作品

贾谊(前200-前168):世称贾太傅、贾长沙、贾生。洛阳(今河南洛阳东)人。西汉初期的政论家、文学家。年少即以作诗属文闻于世人。后见用于文帝,力主改革,被贬湖南长沙,任长沙王太傅。主要文学成就是政论文,著有《新书》十卷。贾谊主要文学成就是政论文,代表作《论积贮疏》、《陈政事疏》、《过秦论》上、中、下三篇 。其中《过秦论》总结了秦代兴亡的教训,实则昭汉之过。贾谊在贬居长沙途中,渡湘水时作《吊屈原赋》以自谕,亦有《鹏鸟赋》(亦作鵩鸟赋 )等作品。文帝七年召回长安。为梁怀王太傅,后为梁怀王因坠马而亡,自伤失职,抑郁而终,卒年仅三十三岁。

贾生 李商隐

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

2.写作背景

西汉初年,经历春秋战国楚汉战争500多年的战争,社会经济遭受破坏。战乱使人口锐减,经济萧条。新建立的西汉政权,府库空虚,财政困难。史载当时:“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖。”针对这种现实,为巩固西汉政权,贾谊借“过秦”以“规汉”,规劝汉文帝吸取秦王朝不施仁政导致覆亡的教训。

3.题目解说

过秦:指斥秦的过失。论:表明文体是一篇议论文。《过秦论》全文分为上、中、下三篇,课文是上篇,中篇和下篇分别论述秦二世、秦王子婴的过失。《过秦论》被鲁迅誉为“西汉鸿文”。

关键能力

任务一 请借助课下注释和工具书疏通文意,积累常见文言词句和文化常识。

任务二 请找出你的疑问处和你最欣赏的地方。

第二课时

目标:把握作者观点,理解写作目的,鉴赏说理艺术

任务一、检查:正音,翻译,注意特殊句式和活用现象。

逡巡 履至尊 鞭笞 藩篱 黔首 隳名城

践华为城 劲弩 度长絜大 瓮牖锋镝 锄櫌棘矜

外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外。

追亡逐北。因利乘便。秦无亡矢遗镞之费

履至尊而制六合

子孙帝王万世之业也。

然陈涉瓮牖绳枢之子

天下云集响应,赢粮而景从。

身死人手,为天下笑者。

对外实行连衡策略,使诸侯相互争斗。于是秦人毫不费力地夺取了西河之外的土地。

秦人没有一兵一卒的消耗。

登上皇帝的宝座控制天下。

是子子孙孙称帝称王直至万代的基业。

天下豪杰像云一样聚集起来,像回声似的应和他,担着粮食如影随形地跟着他。

可是陈涉不过是个用瓮做窗户,用草绳系门扇的穷人。

任务二、把握作者观点,理解写作目的。

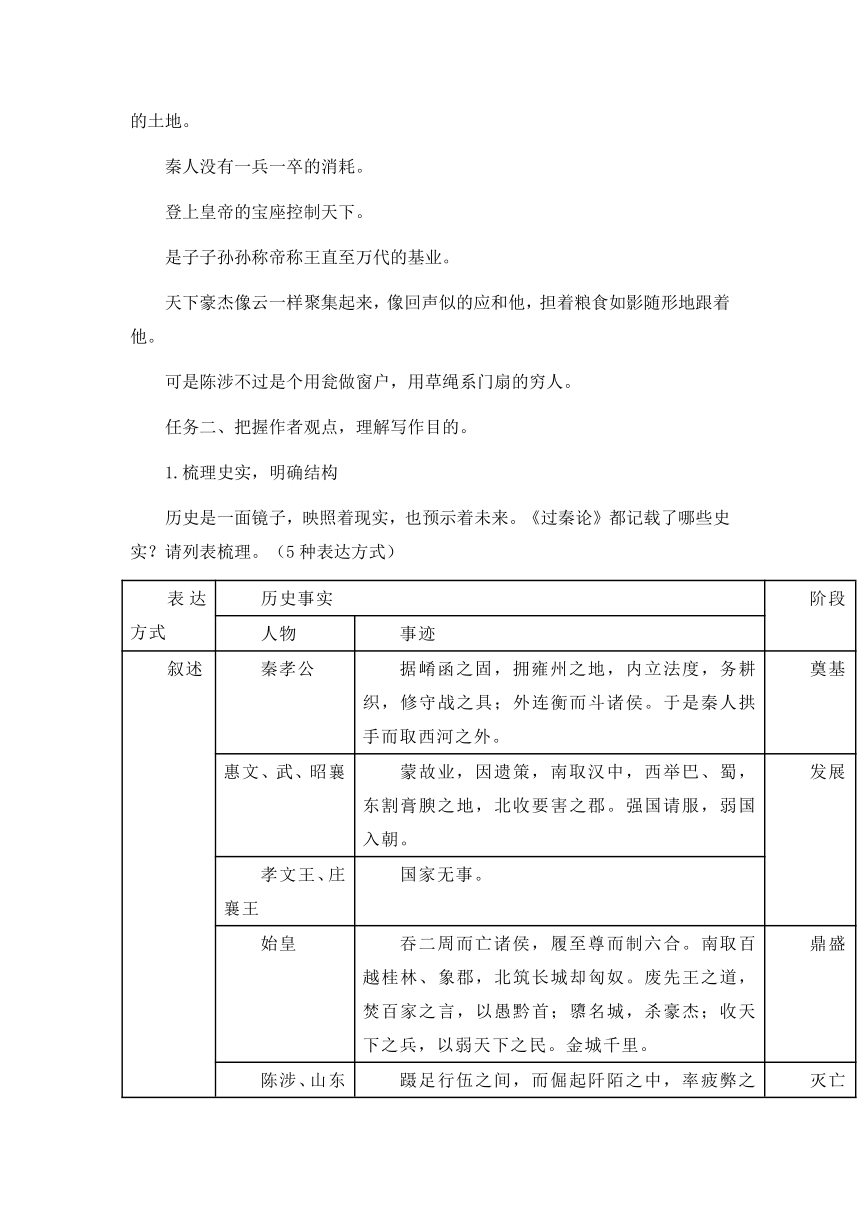

1.梳理史实,明确结构

历史是一面镜子,映照着现实,也预示着未来。《过秦论》都记载了哪些史实?请列表梳理。(5种表达方式)

表达方式 历史事实 阶段

人物 事迹

叙述 秦孝公 据崤函之固,拥雍州之地,内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外。 奠基

惠文、武、昭襄 蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。强国请服,弱国入朝。 发展

孝文王、庄襄王 国家无事。

始皇 吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合。南取百越桂林、象郡,北筑长城却匈奴。废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳名城,杀豪杰;收天下之兵,以弱天下之民。金城千里。 鼎盛

陈涉、山东豪俊 蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。 灭亡

议论 结论:仁义不施而攻守之势异也。

(用叙事来说理。

这是本篇最大的特点。这篇文章对秦国由盛而衰、由兴而亡的叙述是很有条理的,上来抓住一条纵的线,即从秦孝公之兴到秦王朝之亡,始终按照时间的顺序来安排文章的层次先后;而对某一特定时间内的某一点,又突出地加以铺陈发挥,在叙述中始终贯穿着秦王朝兴衰的关键所在,即秦灭六国后不施仁政,却残酷地压迫人民,故而迅速灭亡。)

2.讨论:你认为贾谊创作《过秦论》的目的是什么?

借古讽今(结合《六国论》)

通过秦的兴亡史,评述秦的过失,揭示其迅速灭亡的原因。针对西汉初年的社会实际,劝诫汉朝统治者应该汲取前朝教训,与民休息,安民养民,维护西汉政权的长治久安。

任务三、学习说理方法,鉴赏说理艺术。(何处炊烟)

思考讨论:你发现这篇文章有什么特点?文章是怎么说理的?语言上有什么特色?

链接《阿房宫赋》,论证方法

1.哪些地方体现赋的特点?用写赋的手法来写说理散文。

这篇文章不是赋,却带有赋的特色。它讲究铺排渲染。

写赋是需要铺张和夸大的,贾谊写这篇文章可以说通篇都采用了这种手法。例如,第一段写秦孝公的雄心连用“席卷天下”“包举宇内”等四个短语,“席卷”“包举”“囊括”“并吞”等词,基本上都同义;“天下”“宇内”“四海”和“八荒”,也都是同一个意思。同一个意思而连写上好几句,既有排比又有对仗,这就是赋的夸张手法。

第二段写九国之师攻秦,四君、九国、谋臣、策士、武将,一一列名,显得很有气势。

第三段写秦始皇继承前代功业、靠武力征服天下,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下。

四、五段中都有类似的句子,不胜枚举。所谓“铺张扬厉”,主要就是指这一类句子。这样的文章气势自然充沛,让读者感受到作者的笔锋锐不可当,咄咄逼人,读起来有劲头,有说服力,而且使读者有欲罢不能之感。

文章全篇不见观点,只是一味铺叙、铺叙、再铺叙,最后才揭示观点,这样的写法足够吸引人。但客观来看,从前文的叙述、比较和分析中,并不能必然地得出这个结论,也可以得出与民休息而攻守之势异也”“秦法不变而攻守之势异也”等结论。但因为这种新颖的写法,作者的文采、文气,和前面的许多暗示,读到结尾,读者往往为文章的观点所折服,不会提出质疑,或许文采也是一种增强说服力的手段。

3.本文是怎样使用对比的论证方法论证中心论点的

明确:纵向对比和横向对比。

纵向对比:秦国和秦王朝的对比:秦由弱到强,原因是“商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。”这些政策符合社会的发展规律,是仁义的表现,逐渐强大是必然的结果。秦由强到弱,原因是“废先王之道”,不施仁义灭亡也是必然。这有力证明了中心论点。

横向对比:首先拿秦国与六国进行对比,反衬出秦国的强大,含蓄地指出了秦国历代君主“因遗策”,实行仁政,势力才如此强大,为提出论点做准备。其次拿秦国和陈涉对比,突出双方的地位、才能、军队、武器的悬殊,而弱小的陈涉竟然一呼百应,共起灭秦,原因在与秦国“仁义不施”。最后拿陈涉和九国之师对比,前者势单力薄却起事之易,一举灭秦;后者实力雄厚却攻秦之难,自取灭亡,还是为了证明中心论点。

由此看来,几种对比纵横交织,无疑增加了论证的强大力量,最后“仁义不施而攻守之势异也”的道理也就不言自明了。

链接高考作文强弱转化。

(作者是怎样叙述这90年间的历史的?

①将惠文、武、昭襄三朝87年间的事情集中到一点上来写:秦的领土日益扩大引起诸侯恐惧,以诸侯反衬秦。孝文、庄襄二朝则一笔带过。这是从总体上看。

②写秦扩大领土,按南、西、东、北四个方位说,显出其军事力量无比强大;写诸侯,按“合从缔交”“约从离衡”“从散约解”的顺序说,并极力渲染其声势,以反衬秦人困诸侯之易(“秦人开关延敌,九国之师,逡巡而不敢进”)。这是从局部来说的。)

提升素养

《过秦论》探讨秦亡的历史教训。你是否认同作者的观点?他的论证是否有可商榷之处?根据所学历史知识,参考相关资料,尝试写一篇短评,对文章提出质疑或进行辩驳。

提示:巧妙叙述,精当评论。叙只是手段,评才是目的。短评应以评为主,即主要表明自己的观点和看法。在评论时要注意观点和材料的结合,既有作者的观点,又有作品中得来的材料;分析和评论结合,既有对作品内容或形式的分析,又有作者的理性判断。

教学目标:

1.圈点勾画,疏通文意,丰富文言词汇。(重点)

2.把握作者观点,理解写作目的。(重点)

3.学习说理方法,鉴赏说理艺术。(难点)

教学过程

第一课时

目标:了解作者及背景;疏通文意,积累文言词句;梳理思路。

必备知识

1.作家作品

贾谊(前200-前168):世称贾太傅、贾长沙、贾生。洛阳(今河南洛阳东)人。西汉初期的政论家、文学家。年少即以作诗属文闻于世人。后见用于文帝,力主改革,被贬湖南长沙,任长沙王太傅。主要文学成就是政论文,著有《新书》十卷。贾谊主要文学成就是政论文,代表作《论积贮疏》、《陈政事疏》、《过秦论》上、中、下三篇 。其中《过秦论》总结了秦代兴亡的教训,实则昭汉之过。贾谊在贬居长沙途中,渡湘水时作《吊屈原赋》以自谕,亦有《鹏鸟赋》(亦作鵩鸟赋 )等作品。文帝七年召回长安。为梁怀王太傅,后为梁怀王因坠马而亡,自伤失职,抑郁而终,卒年仅三十三岁。

贾生 李商隐

宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

2.写作背景

西汉初年,经历春秋战国楚汉战争500多年的战争,社会经济遭受破坏。战乱使人口锐减,经济萧条。新建立的西汉政权,府库空虚,财政困难。史载当时:“自天子不能具钧驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖。”针对这种现实,为巩固西汉政权,贾谊借“过秦”以“规汉”,规劝汉文帝吸取秦王朝不施仁政导致覆亡的教训。

3.题目解说

过秦:指斥秦的过失。论:表明文体是一篇议论文。《过秦论》全文分为上、中、下三篇,课文是上篇,中篇和下篇分别论述秦二世、秦王子婴的过失。《过秦论》被鲁迅誉为“西汉鸿文”。

关键能力

任务一 请借助课下注释和工具书疏通文意,积累常见文言词句和文化常识。

任务二 请找出你的疑问处和你最欣赏的地方。

第二课时

目标:把握作者观点,理解写作目的,鉴赏说理艺术

任务一、检查:正音,翻译,注意特殊句式和活用现象。

逡巡 履至尊 鞭笞 藩篱 黔首 隳名城

践华为城 劲弩 度长絜大 瓮牖锋镝 锄櫌棘矜

外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外。

追亡逐北。因利乘便。秦无亡矢遗镞之费

履至尊而制六合

子孙帝王万世之业也。

然陈涉瓮牖绳枢之子

天下云集响应,赢粮而景从。

身死人手,为天下笑者。

对外实行连衡策略,使诸侯相互争斗。于是秦人毫不费力地夺取了西河之外的土地。

秦人没有一兵一卒的消耗。

登上皇帝的宝座控制天下。

是子子孙孙称帝称王直至万代的基业。

天下豪杰像云一样聚集起来,像回声似的应和他,担着粮食如影随形地跟着他。

可是陈涉不过是个用瓮做窗户,用草绳系门扇的穷人。

任务二、把握作者观点,理解写作目的。

1.梳理史实,明确结构

历史是一面镜子,映照着现实,也预示着未来。《过秦论》都记载了哪些史实?请列表梳理。(5种表达方式)

表达方式 历史事实 阶段

人物 事迹

叙述 秦孝公 据崤函之固,拥雍州之地,内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。于是秦人拱手而取西河之外。 奠基

惠文、武、昭襄 蒙故业,因遗策,南取汉中,西举巴、蜀,东割膏腴之地,北收要害之郡。强国请服,弱国入朝。 发展

孝文王、庄襄王 国家无事。

始皇 吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合。南取百越桂林、象郡,北筑长城却匈奴。废先王之道,焚百家之言,以愚黔首;隳名城,杀豪杰;收天下之兵,以弱天下之民。金城千里。 鼎盛

陈涉、山东豪俊 蹑足行伍之间,而倔起阡陌之中,率疲弊之卒,将数百之众,转而攻秦,斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。 灭亡

议论 结论:仁义不施而攻守之势异也。

(用叙事来说理。

这是本篇最大的特点。这篇文章对秦国由盛而衰、由兴而亡的叙述是很有条理的,上来抓住一条纵的线,即从秦孝公之兴到秦王朝之亡,始终按照时间的顺序来安排文章的层次先后;而对某一特定时间内的某一点,又突出地加以铺陈发挥,在叙述中始终贯穿着秦王朝兴衰的关键所在,即秦灭六国后不施仁政,却残酷地压迫人民,故而迅速灭亡。)

2.讨论:你认为贾谊创作《过秦论》的目的是什么?

借古讽今(结合《六国论》)

通过秦的兴亡史,评述秦的过失,揭示其迅速灭亡的原因。针对西汉初年的社会实际,劝诫汉朝统治者应该汲取前朝教训,与民休息,安民养民,维护西汉政权的长治久安。

任务三、学习说理方法,鉴赏说理艺术。(何处炊烟)

思考讨论:你发现这篇文章有什么特点?文章是怎么说理的?语言上有什么特色?

链接《阿房宫赋》,论证方法

1.哪些地方体现赋的特点?用写赋的手法来写说理散文。

这篇文章不是赋,却带有赋的特色。它讲究铺排渲染。

写赋是需要铺张和夸大的,贾谊写这篇文章可以说通篇都采用了这种手法。例如,第一段写秦孝公的雄心连用“席卷天下”“包举宇内”等四个短语,“席卷”“包举”“囊括”“并吞”等词,基本上都同义;“天下”“宇内”“四海”和“八荒”,也都是同一个意思。同一个意思而连写上好几句,既有排比又有对仗,这就是赋的夸张手法。

第二段写九国之师攻秦,四君、九国、谋臣、策士、武将,一一列名,显得很有气势。

第三段写秦始皇继承前代功业、靠武力征服天下,奋六世之余烈,振长策而御宇内,吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合,执敲扑而鞭笞天下。

四、五段中都有类似的句子,不胜枚举。所谓“铺张扬厉”,主要就是指这一类句子。这样的文章气势自然充沛,让读者感受到作者的笔锋锐不可当,咄咄逼人,读起来有劲头,有说服力,而且使读者有欲罢不能之感。

文章全篇不见观点,只是一味铺叙、铺叙、再铺叙,最后才揭示观点,这样的写法足够吸引人。但客观来看,从前文的叙述、比较和分析中,并不能必然地得出这个结论,也可以得出与民休息而攻守之势异也”“秦法不变而攻守之势异也”等结论。但因为这种新颖的写法,作者的文采、文气,和前面的许多暗示,读到结尾,读者往往为文章的观点所折服,不会提出质疑,或许文采也是一种增强说服力的手段。

3.本文是怎样使用对比的论证方法论证中心论点的

明确:纵向对比和横向对比。

纵向对比:秦国和秦王朝的对比:秦由弱到强,原因是“商君佐之,内立法度,务耕织,修守战之具;外连衡而斗诸侯。”这些政策符合社会的发展规律,是仁义的表现,逐渐强大是必然的结果。秦由强到弱,原因是“废先王之道”,不施仁义灭亡也是必然。这有力证明了中心论点。

横向对比:首先拿秦国与六国进行对比,反衬出秦国的强大,含蓄地指出了秦国历代君主“因遗策”,实行仁政,势力才如此强大,为提出论点做准备。其次拿秦国和陈涉对比,突出双方的地位、才能、军队、武器的悬殊,而弱小的陈涉竟然一呼百应,共起灭秦,原因在与秦国“仁义不施”。最后拿陈涉和九国之师对比,前者势单力薄却起事之易,一举灭秦;后者实力雄厚却攻秦之难,自取灭亡,还是为了证明中心论点。

由此看来,几种对比纵横交织,无疑增加了论证的强大力量,最后“仁义不施而攻守之势异也”的道理也就不言自明了。

链接高考作文强弱转化。

(作者是怎样叙述这90年间的历史的?

①将惠文、武、昭襄三朝87年间的事情集中到一点上来写:秦的领土日益扩大引起诸侯恐惧,以诸侯反衬秦。孝文、庄襄二朝则一笔带过。这是从总体上看。

②写秦扩大领土,按南、西、东、北四个方位说,显出其军事力量无比强大;写诸侯,按“合从缔交”“约从离衡”“从散约解”的顺序说,并极力渲染其声势,以反衬秦人困诸侯之易(“秦人开关延敌,九国之师,逡巡而不敢进”)。这是从局部来说的。)

提升素养

《过秦论》探讨秦亡的历史教训。你是否认同作者的观点?他的论证是否有可商榷之处?根据所学历史知识,参考相关资料,尝试写一篇短评,对文章提出质疑或进行辩驳。

提示:巧妙叙述,精当评论。叙只是手段,评才是目的。短评应以评为主,即主要表明自己的观点和看法。在评论时要注意观点和材料的结合,既有作者的观点,又有作品中得来的材料;分析和评论结合,既有对作品内容或形式的分析,又有作者的理性判断。