直线和圆的位置关系

图片预览

文档简介

课件27张PPT。24.2.2 直线和圆的位置关系义务教育课程标准实验教材(人教版)

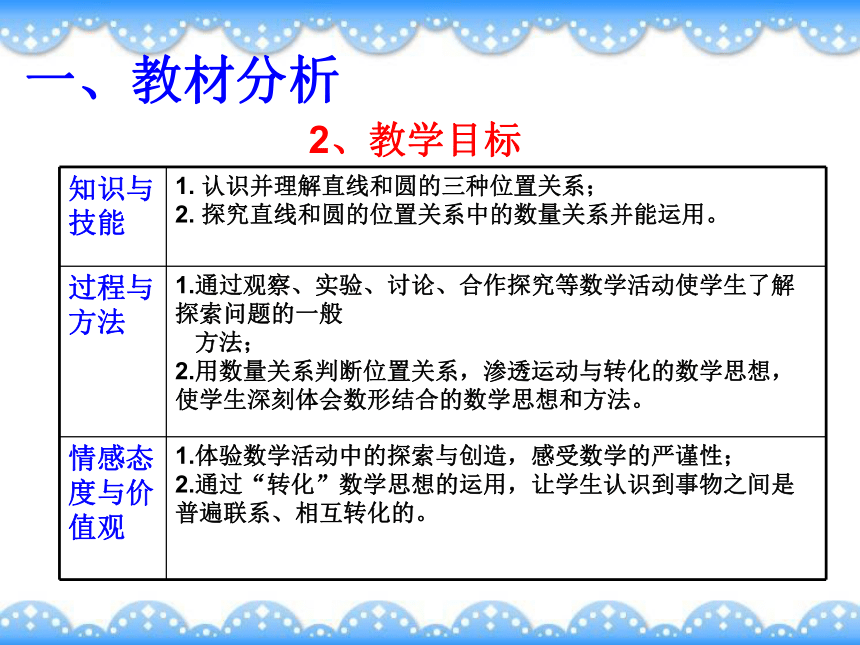

九年级上册教学方法学法指导教学程序教材分析评价方式 本节内容主要研究平面内直线和圆这两种基本的几何图形之间的三种位置关系,以及这三种位置关系的识别和应用。是在学生学习了《圆》的认识以及《点和圆位置关系》的基础上编排的,是前面所学知识的延伸与拓展,同时也是后边学习《切线的性质与判定》以及《圆和圆的位置关系》的必要基础。因此,掌握这部分内容对于以后进一步学习几何知识有着至关重要的作用。1、教材的地位和作用一、教材分析2、教学目标一、教材分析重点:直线和圆的三种位置关系

难点:直线和圆的三种位置关系判定方法及运用;

关键点:在具体问题情境中,找到圆心到直线的距离d和圆的半径r,并进行比较。3、教学重点和难点一、教材分析(1)情景引入法:以学生熟悉的生活实例出发创设情

景,激发学习知识的兴趣;

(2)形象直观法:利用多媒体课件辅助教学,发挥课件

的直观、形象功能。通过课件的演示,使学生更形

象,更直观感受到直线和圆位置变化,轻松突破难点;

《直线和圆的相对运动》

(3)引导探究法:引导学生在好奇心和求知欲的驱动下,积

极主动地探究、合作、交流、讨论,从而加深对知识

的理解、掌握和应用;二、教学方法《美丽的落日》 《落日演示》《圆心到直线的距离》 (1)类比学习法

(2)动手实践法

(3)自主探索法

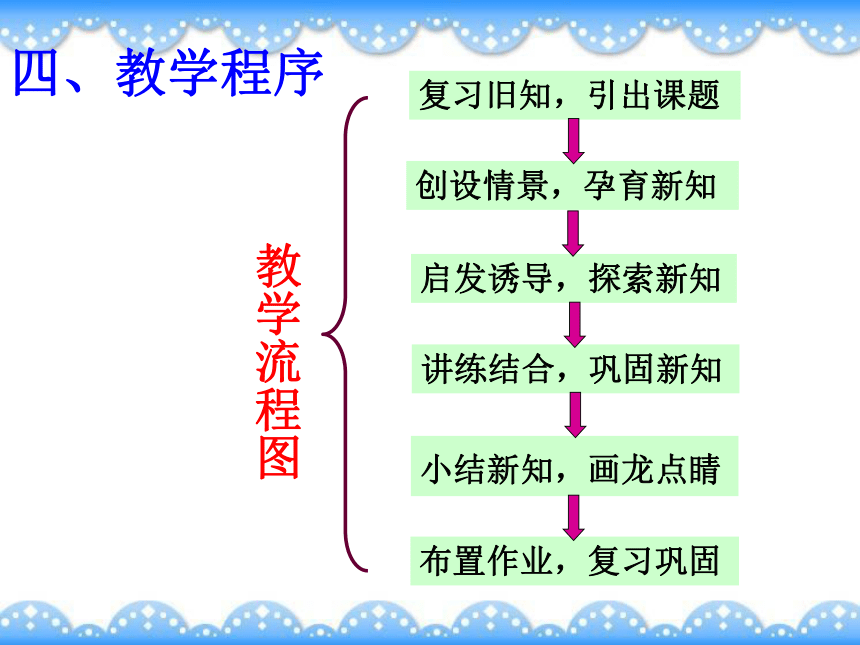

(4)小组讨论法三、学法指导 四、教学程序复习旧知,引出课题创设情景,孕育新知启发诱导,探索新知讲练结合,巩固新知小结新知,画龙点睛 布置作业,复习巩固教学流程图1、点和圆有几种位置关系?2、怎样判定点和圆的位置关系?.C .B A.(1)点到圆心的距离____半径时,点在圆外。

(2)点到圆心的距离____半径时,点在圆上。

(3)点到圆心的距离____半径时,点在圆内。大于等于小于1.复习旧知,引出课题如果把“点”改成“直线”,直线和圆的位置关系又是如何呢?

3.启发诱导,探索新知 (1)动动手、感性获取(2)动动脑、理性归纳..O直线和圆没有公共点,叫做直线和圆相离。 l直线和圆有唯一的公共点,叫做直线和圆相切,这时的直线叫切线, 唯一的公共点叫切点。l直线和圆有两个公共点,叫直线和圆相交,这时的直线叫做圆的割线。直线和圆的位置关系(可用公共点的个数来区分)直线到圆心的距离与圆的半径比较 直线和圆相交 dr反之,也成立例题: 已知Rt△ABC的斜边AB=6cm,直角边AC=3cm。圆心为A,半径分别为2cm、4cm的两个圆与直线BC有怎样的位置关系?半径r多长时,BC与⊙A相切?

变式训练 在上题中,“圆心为C,

半径分别为2cm、4cm的两个圆与直

线AB有怎样的位置关系?半径r多长

时,直线AB与⊙C相切?

ABC..4.讲练结合,巩固新知1、已知圆的半径为5cm,如果直线和圆心的距离为4cm,则直线 和圆 ,它们有 个公共点;如果直线和圆心的距离为5cm,则直线和圆 ,它们有 个公共点;如果直线和圆心的距离为8cm,则直线和圆 ,它们有 个公共点。

2、圆的半径为4,如果直线和圆相交,则圆心到直线的距离d的取值范围是 ;如果直线和圆相切,则d的范围是 ;如果直线和圆相离,则d的范围是 。

3、⊙O的半径为3 ,圆心O到直线l的距离为d,若直线l与⊙O没有公共点,则 d为( )A.d >3 B.d<3 C.d ≤3 D.d =3

4、圆心O到直线的距离等于⊙O的半径,则直线和⊙O的位置关系是( ) A.相离 B.相交 C.相切 D.相切或相交

5、已知⊙O的半径为3,点A在直线l上,点A到⊙O的圆心O的距离为3,则 l与⊙O的位置关系为( )。

A.相离 B.相切 C.相交 D.相交或相切相交2相切10相离04ACD 课堂练习这节课上,我感受最深的是……

这节课上,我感到最困难的是……

这节课上,我发现生活中……

这节课上,我学会了……

……

学生自己总结,同桌之间交流。自我总结5.小结新知,画龙点睛 5.小结新知,画龙点睛 一、填表:直线和圆的三种位置关系二、直线和圆的位置关系的两种判断方法:

1. 直线和圆的交点个数的多少

2. 圆心到直线距离d与半径r的大小关系6.布置作业,复习巩固1、阅读教材100、101页

2、P102练习2 P110习题2.

补充:△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3。以点C为圆心,以r为半径画圆,若⊙C与AB相交,求r的范围.板书设计 §24.2.2 直线和圆的位置关系

一、直线和圆的位置关系

1、相交:直线和圆有两个交点;

2、相切:直线和圆有一个交点; 相交 相切 相离

3、相离:直线和圆没有交点;

二、直线和圆的位置关系的性质和判定

...五、评价方式 在探究活动中,我将关注学生的情绪体验,并适时地给予鼓励,让学生积极思考、大胆探索,主动参与到数学活动中去,从而体现对学生学习过程的评价;另一方面,在练习、变式、拓展等活动中积极开展教师评价、学生自评和互评,从而体现评价主体多元化和评价方式的多样化。 评价表谢谢指导返回

返回返回.

九年级上册教学方法学法指导教学程序教材分析评价方式 本节内容主要研究平面内直线和圆这两种基本的几何图形之间的三种位置关系,以及这三种位置关系的识别和应用。是在学生学习了《圆》的认识以及《点和圆位置关系》的基础上编排的,是前面所学知识的延伸与拓展,同时也是后边学习《切线的性质与判定》以及《圆和圆的位置关系》的必要基础。因此,掌握这部分内容对于以后进一步学习几何知识有着至关重要的作用。1、教材的地位和作用一、教材分析2、教学目标一、教材分析重点:直线和圆的三种位置关系

难点:直线和圆的三种位置关系判定方法及运用;

关键点:在具体问题情境中,找到圆心到直线的距离d和圆的半径r,并进行比较。3、教学重点和难点一、教材分析(1)情景引入法:以学生熟悉的生活实例出发创设情

景,激发学习知识的兴趣;

(2)形象直观法:利用多媒体课件辅助教学,发挥课件

的直观、形象功能。通过课件的演示,使学生更形

象,更直观感受到直线和圆位置变化,轻松突破难点;

《直线和圆的相对运动》

(3)引导探究法:引导学生在好奇心和求知欲的驱动下,积

极主动地探究、合作、交流、讨论,从而加深对知识

的理解、掌握和应用;二、教学方法《美丽的落日》 《落日演示》《圆心到直线的距离》 (1)类比学习法

(2)动手实践法

(3)自主探索法

(4)小组讨论法三、学法指导 四、教学程序复习旧知,引出课题创设情景,孕育新知启发诱导,探索新知讲练结合,巩固新知小结新知,画龙点睛 布置作业,复习巩固教学流程图1、点和圆有几种位置关系?2、怎样判定点和圆的位置关系?.C .B A.(1)点到圆心的距离____半径时,点在圆外。

(2)点到圆心的距离____半径时,点在圆上。

(3)点到圆心的距离____半径时,点在圆内。大于等于小于1.复习旧知,引出课题如果把“点”改成“直线”,直线和圆的位置关系又是如何呢?

3.启发诱导,探索新知 (1)动动手、感性获取(2)动动脑、理性归纳..O直线和圆没有公共点,叫做直线和圆相离。 l直线和圆有唯一的公共点,叫做直线和圆相切,这时的直线叫切线, 唯一的公共点叫切点。l直线和圆有两个公共点,叫直线和圆相交,这时的直线叫做圆的割线。直线和圆的位置关系(可用公共点的个数来区分)直线到圆心的距离与圆的半径比较 直线和圆相交 d

变式训练 在上题中,“圆心为C,

半径分别为2cm、4cm的两个圆与直

线AB有怎样的位置关系?半径r多长

时,直线AB与⊙C相切?

ABC..4.讲练结合,巩固新知1、已知圆的半径为5cm,如果直线和圆心的距离为4cm,则直线 和圆 ,它们有 个公共点;如果直线和圆心的距离为5cm,则直线和圆 ,它们有 个公共点;如果直线和圆心的距离为8cm,则直线和圆 ,它们有 个公共点。

2、圆的半径为4,如果直线和圆相交,则圆心到直线的距离d的取值范围是 ;如果直线和圆相切,则d的范围是 ;如果直线和圆相离,则d的范围是 。

3、⊙O的半径为3 ,圆心O到直线l的距离为d,若直线l与⊙O没有公共点,则 d为( )A.d >3 B.d<3 C.d ≤3 D.d =3

4、圆心O到直线的距离等于⊙O的半径,则直线和⊙O的位置关系是( ) A.相离 B.相交 C.相切 D.相切或相交

5、已知⊙O的半径为3,点A在直线l上,点A到⊙O的圆心O的距离为3,则 l与⊙O的位置关系为( )。

A.相离 B.相切 C.相交 D.相交或相切相交2相切10相离0

这节课上,我感到最困难的是……

这节课上,我发现生活中……

这节课上,我学会了……

……

学生自己总结,同桌之间交流。自我总结5.小结新知,画龙点睛 5.小结新知,画龙点睛 一、填表:直线和圆的三种位置关系二、直线和圆的位置关系的两种判断方法:

1. 直线和圆的交点个数的多少

2. 圆心到直线距离d与半径r的大小关系6.布置作业,复习巩固1、阅读教材100、101页

2、P102练习2 P110习题2.

补充:△ABC中,∠C=90°,AC=4,BC=3。以点C为圆心,以r为半径画圆,若⊙C与AB相交,求r的范围.板书设计 §24.2.2 直线和圆的位置关系

一、直线和圆的位置关系

1、相交:直线和圆有两个交点;

2、相切:直线和圆有一个交点; 相交 相切 相离

3、相离:直线和圆没有交点;

二、直线和圆的位置关系的性质和判定

...五、评价方式 在探究活动中,我将关注学生的情绪体验,并适时地给予鼓励,让学生积极思考、大胆探索,主动参与到数学活动中去,从而体现对学生学习过程的评价;另一方面,在练习、变式、拓展等活动中积极开展教师评价、学生自评和互评,从而体现评价主体多元化和评价方式的多样化。 评价表谢谢指导返回

返回返回.

同课章节目录