第一章第四节《地形图的判读》 第2课时教学设计(表格式)人教版地理七年级上册

文档属性

| 名称 | 第一章第四节《地形图的判读》 第2课时教学设计(表格式)人教版地理七年级上册 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-21 19:22:53 | ||

图片预览

文档简介

七年级地理第一章第4节《地形图的判读》第2课时教学设计

课 题 地形图的判读 具体内容 第2课时 “学看地形图” 课型 新授课

教学目标 ①了解等高线地形图的绘制原理。②学会在等高线地形图中识别山峰、山脊、山谷。③学会在等高线地形图中判读陡坡和缓坡,估算海拔和相对高度。

教学重点 在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,估算海拔和相对高度。

教学难点 识别山脊和山谷、判读陡坡和缓坡。

教学方法 自主学习法、启发法(学法:比较法、读图分析法)

教具准备 多媒体课件

目标与内容 步骤 教师活动 学生活动 设计意图

1.情境导入 上节课我们已经学过了五种地形类型,这节课我们来观察山地这种地形类型的不同部位有着什么样的形态,以及如何把他们表示在等高线地形图上。请同学观看视频,感受山峰、山脊、山谷、陡崖等山体不同地形部位的特征。[过渡]看完了精美的视频,我们如何在平面地图上完整、准确地表示这些地形部位的形态呢? 观看视频,温故知新 让学生整体感知几种地形部位的形态,可以集中学生注意力,激发学习兴趣。从而引出本节的课题“学看地形图”。

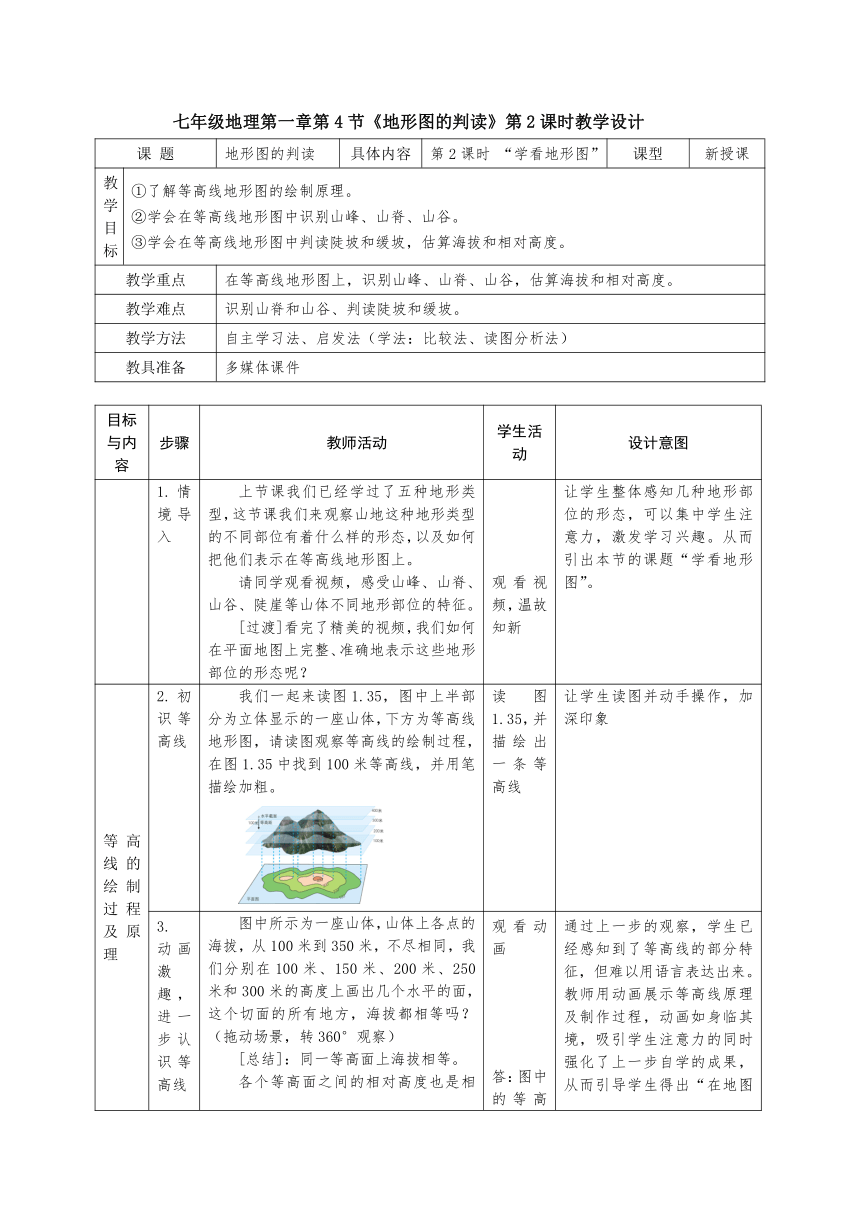

等高线的绘制过程及原理 2.初识等高线 我们一起来读图1.35,图中上半部分为立体显示的一座山体,下方为等高线地形图,请读图观察等高线的绘制过程,在图1.35中找到100米等高线,并用笔描绘加粗。 读图1.35,并描绘出一条等高线 让学生读图并动手操作,加深印象

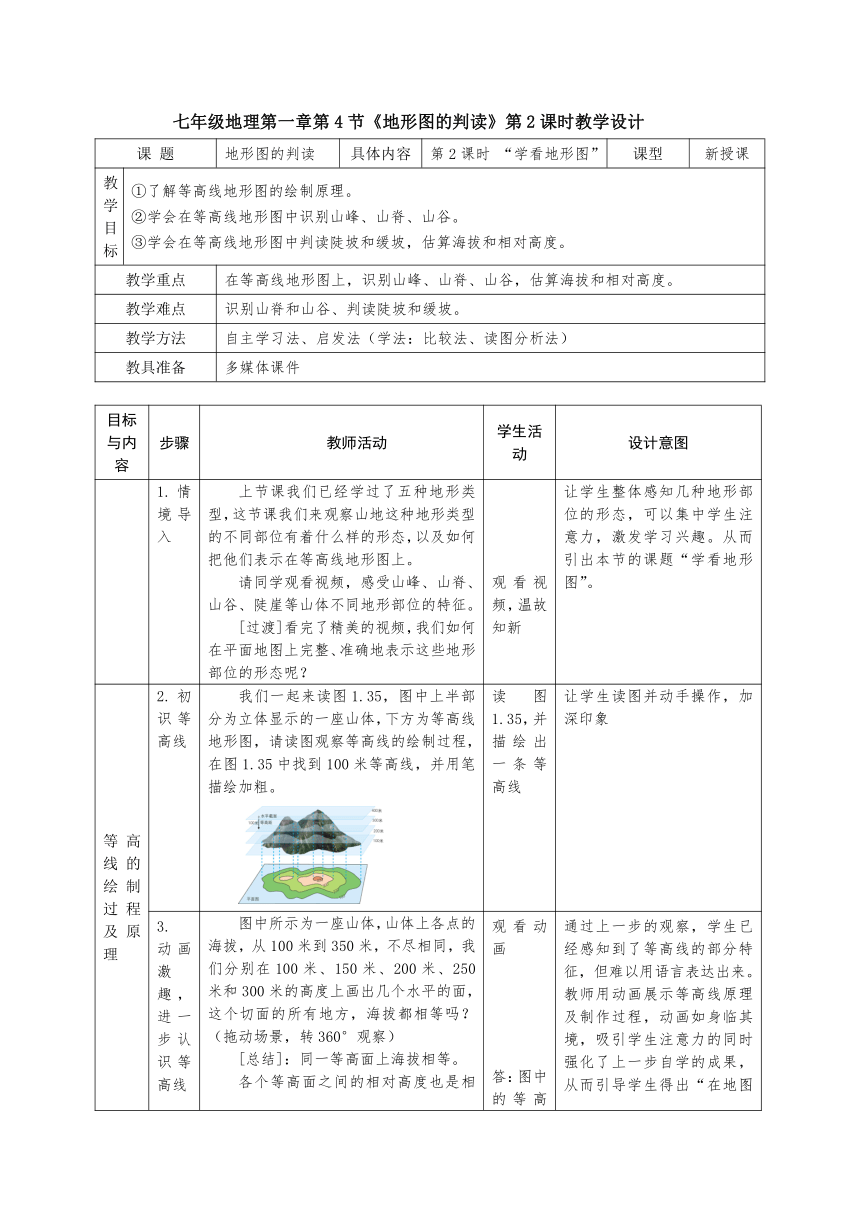

3. 动画激趣,进一步认识等高线 图中所示为一座山体,山体上各点的海拔,从100米到350米,不尽相同,我们分别在100米、150米、200米、250米和300米的高度上画出几个水平的面,这个切面的所有地方,海拔都相等吗?(拖动场景,转360°观察)[总结]:同一等高面上海拔相等。各个等高面之间的相对高度也是相等的,叫作等高距。我们从图中可以看到,两个等高面之间的相对高度是多少米呢? 在这几个等高面与山体边缘相交的地方,形成了若干条等高线,同一条等高线上的什么相同?也就是说等高线相当于是把山体上海拔相等的点连成了线。我们把这些等高线,垂直投影到同一张平面图上,并在线上标出海拔,就形成了等高线地形图。(垂直拖动,观察)等高线有什么特点?有没有相交?[小结]等高线是把海拔相同的地点连成线,同一条等高线的海拔相等,同一幅地图上,等高距相等,等高线一般情况不相交。 观看动画答:图中的等高距是50米。答:海拔都相等答:海拔相同一般情况下没有相交 通过上一步的观察,学生已经感知到了等高线的部分特征,但难以用语言表达出来。教师用动画展示等高线原理及制作过程,动画如身临其境,吸引学生注意力的同时强化了上一步自学的成果,从而引导学生得出“在地图上,将陆地海拔高度相等的各点连接成线,叫等高线”。动画身临其境,能够突破重点

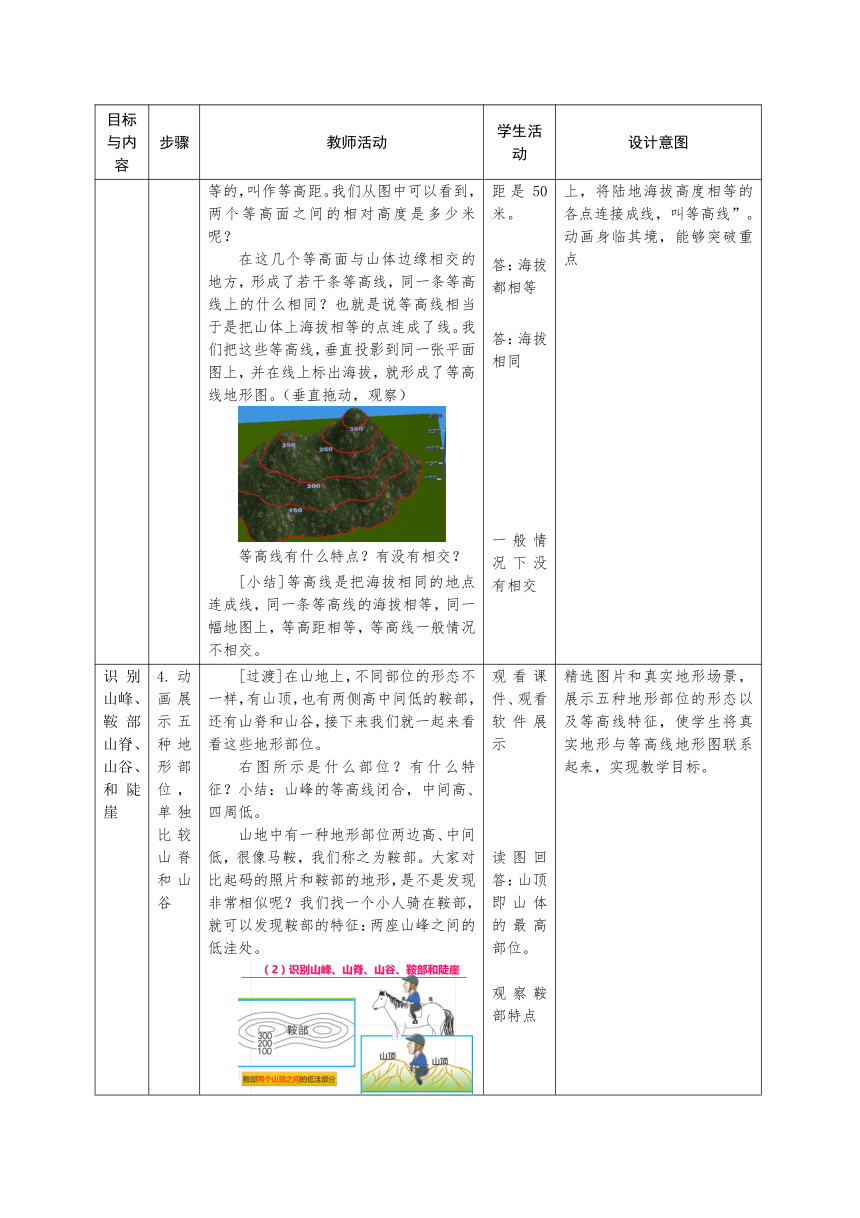

识别山峰、鞍部山脊、山谷、和陡崖 4.动画展示五种地形部位,单独比较山脊和山谷 [过渡]在山地上,不同部位的形态不一样,有山顶,也有两侧高中间低的鞍部,还有山脊和山谷,接下来我们就一起来看看这些地形部位。右图所示是什么部位?有什么特征?小结:山峰的等高线闭合,中间高、四周低。山地中有一种地形部位两边高、中间低,很像马鞍,我们称之为鞍部。大家对比起码的照片和鞍部的地形,是不是发现非常相似呢?我们找一个小人骑在鞍部,就可以发现鞍部的特征:两座山峰之间的低洼处。第三种地形类型如图所示,从山顶延伸到山麓,中间高、两边低的部位叫什么呢?它很像山的脊梁,所以我们称之为山脊。观察山脊等高线的特征,从高海拔处向低海拔处凸出,于是可以总结为“凸低为脊”。山脊往往形成分水岭。第四种是山谷,等高线从哪里向哪里凸出?右图可见,从低海拔向高海拔处凸出。山谷往往形成小溪与河流,还会产生泥石流和山洪。当我们在山谷中发生山洪和泥石流时,要如何逃跑呢?山谷和山脊往往同时出现,而且容易混淆,我们再来综合比较山谷和山脊,打开谷歌地球,查看某省附近的一处山地、河谷地貌的等高线分布,请找到图中的山脊和山谷,结合“凸低为脊凸高为谷”对比山脊和山谷的等高线特点。还有一种地形部位,容易产生瀑布的地方,大家看它是什么?这种特别陡峭,近似垂直的地方,叫作陡崖,陡崖除了容易形成瀑布外,还适合哪一类运动项目呢?还适合攀岩,挑战极限。在陡崖处,找到等高线,然后站到陡崖顶部垂直往下看,会发现等高线重合在了一起。 观看课件、观看软件展示读图回答:山顶即山体的最高部位。观察鞍部特点观察山脊的特点从低海拔向高海拔处凸出,观察山谷 精选图片和真实地形场景,展示五种地形部位的形态以及等高线特征,使学生将真实地形与等高线地形图联系起来,实现教学目标。比较山谷和山脊的等高线特点,

估算海拔和相对高度,判读坡的陡缓 5.学生活动,巩固新知 引导学生完成活动视频图(3)是某地区的等高线地形图,我们根据刚才所学的方法,读出图中的地形部位?根据刚才所学的五种地形部位等高线的特征,在图(3)上标出各种地形部位的位置及名称。展示某同学的作答情况,[过渡]同学们反映很快,已经掌握了等高线地形的判读方法,我们现在能读出A点和B点的海拔是多少米吗?A和B之间的相对高度呢?图中C处为山顶,从山麓到山顶有B、A两条路线,哪一条路更陡呢?一老一少去登山,老年人更喜欢从A处登山,你知道为什么吗?[讲解]动画展示陡坡与缓坡的等高线地形特征,等高线越密,坡度越陡,等高线越稀疏,坡度越缓。[总结]在我们的拳头上,也可以看到以上所有的地形部位哦,伸出小手,捏紧拳头,就可以看到山峰、山脊、鞍部等地形部位。[应用]学以致用是地理学的重要特点,学习了本节课在生活中大有用武之地,请看多媒体,假如你是一个团队的队长,带着十多个队员准备到一片景区露营,在这幅等高线地形图中,有1、2、3三个地点可供选择。在我们外出露营,需要安营扎寨时,最先需要考虑的就是安全,请你选择安全的露营地点。总结:本节课我们学习了等高线是什么,山峰等几种地形部位的等高线特征,接下来用几道练习题小试身手。 读图识图,获取地理信息。在图(3)上标出各种地形部位的名称。A、B两条登山路线的陡缓 巩固上一步成果;增强合作意识;提高读图识图能力用拳头上的地形部位作为总结,加深印象采用露营选址,完成知识的迁移与运用

6.检测升华 引导学生答题 答题、小结 评价、激励,巩固目标

分层设色地形图 课后任务 自学分层设色地形图 读图,获取地理信息 分层设色地形图较为简单,简明易懂,学生可自学完成。

板书设计

地形图的判读

一、认识等高线

二、识别山峰、鞍部等地形部位

三、判读相对高度、识别陡坡缓坡

1.同线等高,求高差

2.等高线越密集,坡度越陡,等高线越稀疏,坡度越缓。

课 题 地形图的判读 具体内容 第2课时 “学看地形图” 课型 新授课

教学目标 ①了解等高线地形图的绘制原理。②学会在等高线地形图中识别山峰、山脊、山谷。③学会在等高线地形图中判读陡坡和缓坡,估算海拔和相对高度。

教学重点 在等高线地形图上,识别山峰、山脊、山谷,估算海拔和相对高度。

教学难点 识别山脊和山谷、判读陡坡和缓坡。

教学方法 自主学习法、启发法(学法:比较法、读图分析法)

教具准备 多媒体课件

目标与内容 步骤 教师活动 学生活动 设计意图

1.情境导入 上节课我们已经学过了五种地形类型,这节课我们来观察山地这种地形类型的不同部位有着什么样的形态,以及如何把他们表示在等高线地形图上。请同学观看视频,感受山峰、山脊、山谷、陡崖等山体不同地形部位的特征。[过渡]看完了精美的视频,我们如何在平面地图上完整、准确地表示这些地形部位的形态呢? 观看视频,温故知新 让学生整体感知几种地形部位的形态,可以集中学生注意力,激发学习兴趣。从而引出本节的课题“学看地形图”。

等高线的绘制过程及原理 2.初识等高线 我们一起来读图1.35,图中上半部分为立体显示的一座山体,下方为等高线地形图,请读图观察等高线的绘制过程,在图1.35中找到100米等高线,并用笔描绘加粗。 读图1.35,并描绘出一条等高线 让学生读图并动手操作,加深印象

3. 动画激趣,进一步认识等高线 图中所示为一座山体,山体上各点的海拔,从100米到350米,不尽相同,我们分别在100米、150米、200米、250米和300米的高度上画出几个水平的面,这个切面的所有地方,海拔都相等吗?(拖动场景,转360°观察)[总结]:同一等高面上海拔相等。各个等高面之间的相对高度也是相等的,叫作等高距。我们从图中可以看到,两个等高面之间的相对高度是多少米呢? 在这几个等高面与山体边缘相交的地方,形成了若干条等高线,同一条等高线上的什么相同?也就是说等高线相当于是把山体上海拔相等的点连成了线。我们把这些等高线,垂直投影到同一张平面图上,并在线上标出海拔,就形成了等高线地形图。(垂直拖动,观察)等高线有什么特点?有没有相交?[小结]等高线是把海拔相同的地点连成线,同一条等高线的海拔相等,同一幅地图上,等高距相等,等高线一般情况不相交。 观看动画答:图中的等高距是50米。答:海拔都相等答:海拔相同一般情况下没有相交 通过上一步的观察,学生已经感知到了等高线的部分特征,但难以用语言表达出来。教师用动画展示等高线原理及制作过程,动画如身临其境,吸引学生注意力的同时强化了上一步自学的成果,从而引导学生得出“在地图上,将陆地海拔高度相等的各点连接成线,叫等高线”。动画身临其境,能够突破重点

识别山峰、鞍部山脊、山谷、和陡崖 4.动画展示五种地形部位,单独比较山脊和山谷 [过渡]在山地上,不同部位的形态不一样,有山顶,也有两侧高中间低的鞍部,还有山脊和山谷,接下来我们就一起来看看这些地形部位。右图所示是什么部位?有什么特征?小结:山峰的等高线闭合,中间高、四周低。山地中有一种地形部位两边高、中间低,很像马鞍,我们称之为鞍部。大家对比起码的照片和鞍部的地形,是不是发现非常相似呢?我们找一个小人骑在鞍部,就可以发现鞍部的特征:两座山峰之间的低洼处。第三种地形类型如图所示,从山顶延伸到山麓,中间高、两边低的部位叫什么呢?它很像山的脊梁,所以我们称之为山脊。观察山脊等高线的特征,从高海拔处向低海拔处凸出,于是可以总结为“凸低为脊”。山脊往往形成分水岭。第四种是山谷,等高线从哪里向哪里凸出?右图可见,从低海拔向高海拔处凸出。山谷往往形成小溪与河流,还会产生泥石流和山洪。当我们在山谷中发生山洪和泥石流时,要如何逃跑呢?山谷和山脊往往同时出现,而且容易混淆,我们再来综合比较山谷和山脊,打开谷歌地球,查看某省附近的一处山地、河谷地貌的等高线分布,请找到图中的山脊和山谷,结合“凸低为脊凸高为谷”对比山脊和山谷的等高线特点。还有一种地形部位,容易产生瀑布的地方,大家看它是什么?这种特别陡峭,近似垂直的地方,叫作陡崖,陡崖除了容易形成瀑布外,还适合哪一类运动项目呢?还适合攀岩,挑战极限。在陡崖处,找到等高线,然后站到陡崖顶部垂直往下看,会发现等高线重合在了一起。 观看课件、观看软件展示读图回答:山顶即山体的最高部位。观察鞍部特点观察山脊的特点从低海拔向高海拔处凸出,观察山谷 精选图片和真实地形场景,展示五种地形部位的形态以及等高线特征,使学生将真实地形与等高线地形图联系起来,实现教学目标。比较山谷和山脊的等高线特点,

估算海拔和相对高度,判读坡的陡缓 5.学生活动,巩固新知 引导学生完成活动视频图(3)是某地区的等高线地形图,我们根据刚才所学的方法,读出图中的地形部位?根据刚才所学的五种地形部位等高线的特征,在图(3)上标出各种地形部位的位置及名称。展示某同学的作答情况,[过渡]同学们反映很快,已经掌握了等高线地形的判读方法,我们现在能读出A点和B点的海拔是多少米吗?A和B之间的相对高度呢?图中C处为山顶,从山麓到山顶有B、A两条路线,哪一条路更陡呢?一老一少去登山,老年人更喜欢从A处登山,你知道为什么吗?[讲解]动画展示陡坡与缓坡的等高线地形特征,等高线越密,坡度越陡,等高线越稀疏,坡度越缓。[总结]在我们的拳头上,也可以看到以上所有的地形部位哦,伸出小手,捏紧拳头,就可以看到山峰、山脊、鞍部等地形部位。[应用]学以致用是地理学的重要特点,学习了本节课在生活中大有用武之地,请看多媒体,假如你是一个团队的队长,带着十多个队员准备到一片景区露营,在这幅等高线地形图中,有1、2、3三个地点可供选择。在我们外出露营,需要安营扎寨时,最先需要考虑的就是安全,请你选择安全的露营地点。总结:本节课我们学习了等高线是什么,山峰等几种地形部位的等高线特征,接下来用几道练习题小试身手。 读图识图,获取地理信息。在图(3)上标出各种地形部位的名称。A、B两条登山路线的陡缓 巩固上一步成果;增强合作意识;提高读图识图能力用拳头上的地形部位作为总结,加深印象采用露营选址,完成知识的迁移与运用

6.检测升华 引导学生答题 答题、小结 评价、激励,巩固目标

分层设色地形图 课后任务 自学分层设色地形图 读图,获取地理信息 分层设色地形图较为简单,简明易懂,学生可自学完成。

板书设计

地形图的判读

一、认识等高线

二、识别山峰、鞍部等地形部位

三、判读相对高度、识别陡坡缓坡

1.同线等高,求高差

2.等高线越密集,坡度越陡,等高线越稀疏,坡度越缓。