期末分题型复习:第三章 人类的家园-地球 解答题(含解析)

文档属性

| 名称 | 期末分题型复习:第三章 人类的家园-地球 解答题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 141.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-22 13:58:41 | ||

图片预览

文档简介

期末分题型复习:第三章 人类的家园-地球 解答题

一 、解答题

1.阅读下列材料, 回答问题。

材料一:1975 年, 我国科学考察登山队在喜马拉雅山区的岩石中发现了含有鱼、海藻、海螺等生物的

化石。

材料二:近年来,人们发现在台湾海峡海底的某些地方分布着古代森林的足迹。

以上二则消息说明了什么?

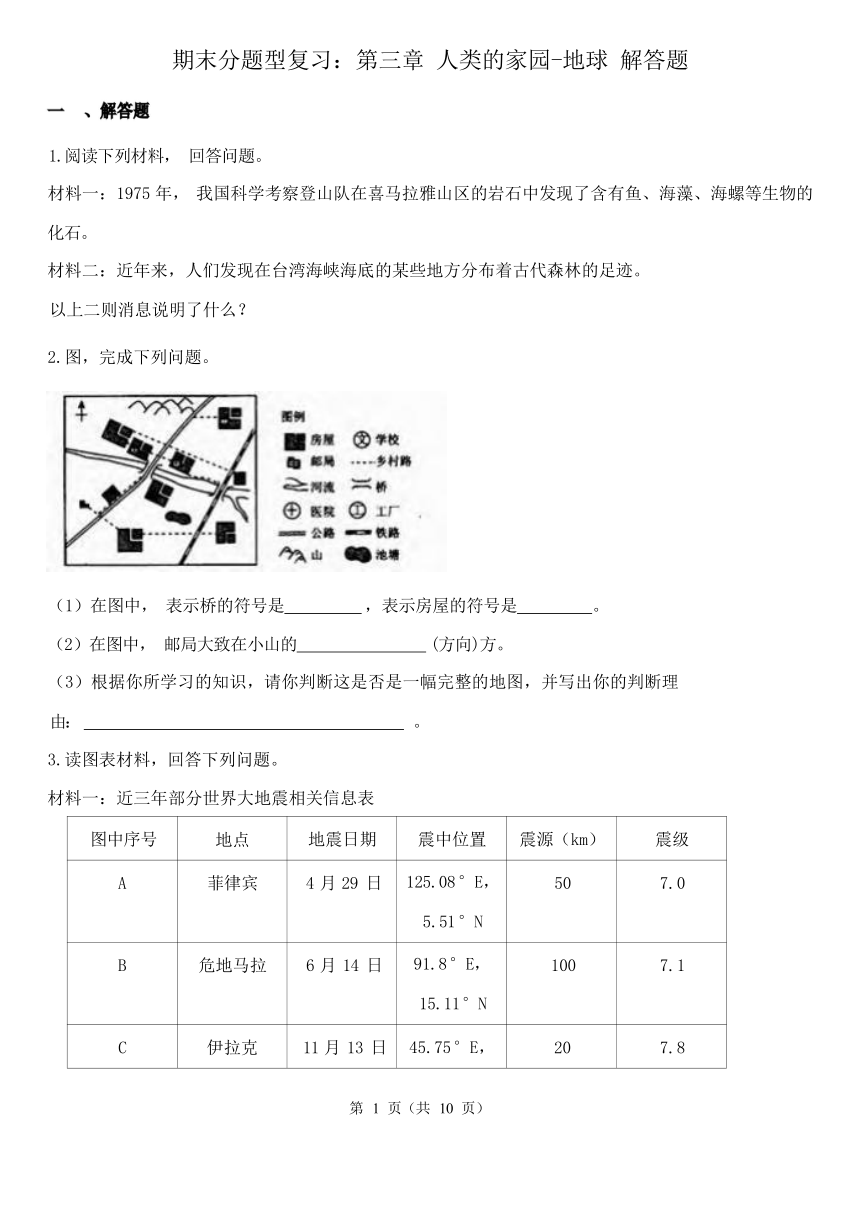

2.图,完成下列问题。

(1)在图中, 表示桥的符号是 ,表示房屋的符号是 。

(2)在图中, 邮局大致在小山的 (方向)方。

(3)根据你所学习的知识,请你判断这是否是一幅完整的地图,并写出你的判断理

由: 。

3.读图表材料,回答下列问题。

材料一:近三年部分世界大地震相关信息表

图中序号 地点 地震日期 震中位置 震源(km) 震级

A 菲律宾 4 月 29 日 125.08 °E, 5.51 °N 50 7.0

B 危地马拉 6 月 14 日 91.8 °E, 15.11 °N 100 7.1

C 伊拉克 11 月 13 日 45.75 °E, 20 7.8

第 1 页(共 10 页)

34.90 °N

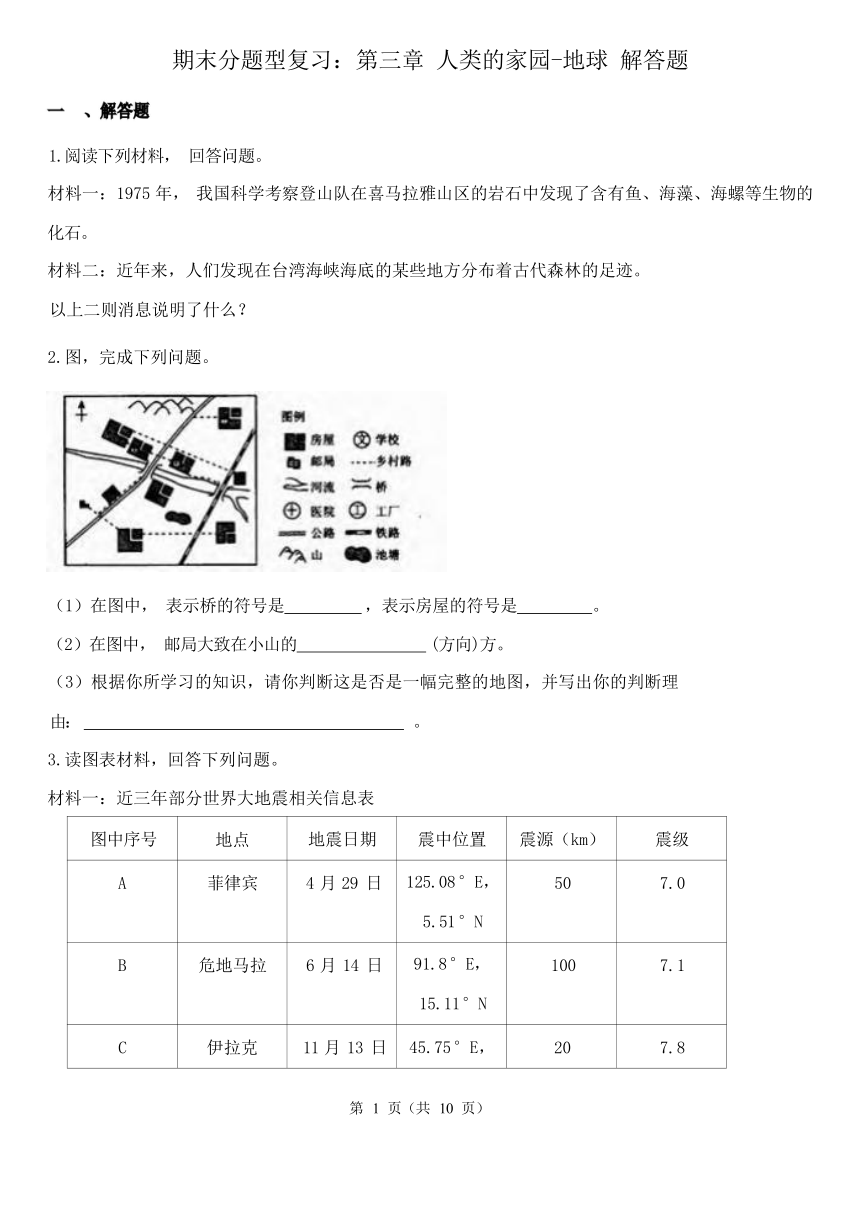

材料二:世界板块及震中位置分布图

(1)根据“板块构造学说”。地球表面的海洋、陆地处在不断的运动和变化之中,板块的 是

引起海陆变化的主要原因;

(2)下列现象不能用“板块构造学说”解释的是 ;

A.火山和地震 B.宇宙的起源 C.长江三角洲平原的形成 D.高山上有海洋生物化石

(3)图中的 A 位于 地震带;

(4)地震 C 的发生与印度洋板块和 板块的运动有关;

(5)比较 B、C 两次地震,地震 C 比地震 B 人员伤亡大, 房屋倒塌数量多。请分析地震 C 破坏力更大

的可能原因有: 。

4.回答下列各题。

(1)我国西南地区是地震和泥石流的多发地区,在川、滇、黔交界地带形成了以地震、滑坡、泥石流

为主的灾害系统。导致该地区这三种灾害多发的自然原因是什么?

(2)人类活动及其对自然环境施加的影响,可以间接或直接诱发地质灾害。人类对植被的破坏是

日趋频发的重要原因。

(3)当今世界,地质灾害发生的频率和强度不断增高的原因是什么?

5.2008 年 5 月 12 日四川汶川县发生里氏 8.0 级地震,给灾区人民带来深重灾难。请回答下列问题:

(1)有关专家通过监测分析后认为汶川大地震是印度洋板块向 板块俯冲, 造成龙门山构造带

中央断裂, 产生剧烈震动导致的。

(2)地震后,因山体滑坡等原因,河道堵塞,形成“堰塞湖”。随着雨水的增多,堰塞湖水位升高,

第 2 页(共 10 页)

溃坝危险越来越大, 这是因为 (用液体压强知识回答)。

(3)目前地震很难精确预测, 一旦发生强烈地震则会给人类带来巨大的灾难。所以,地震发生时的自

救行为非常重要。请说出一种合适的自救行为: 。

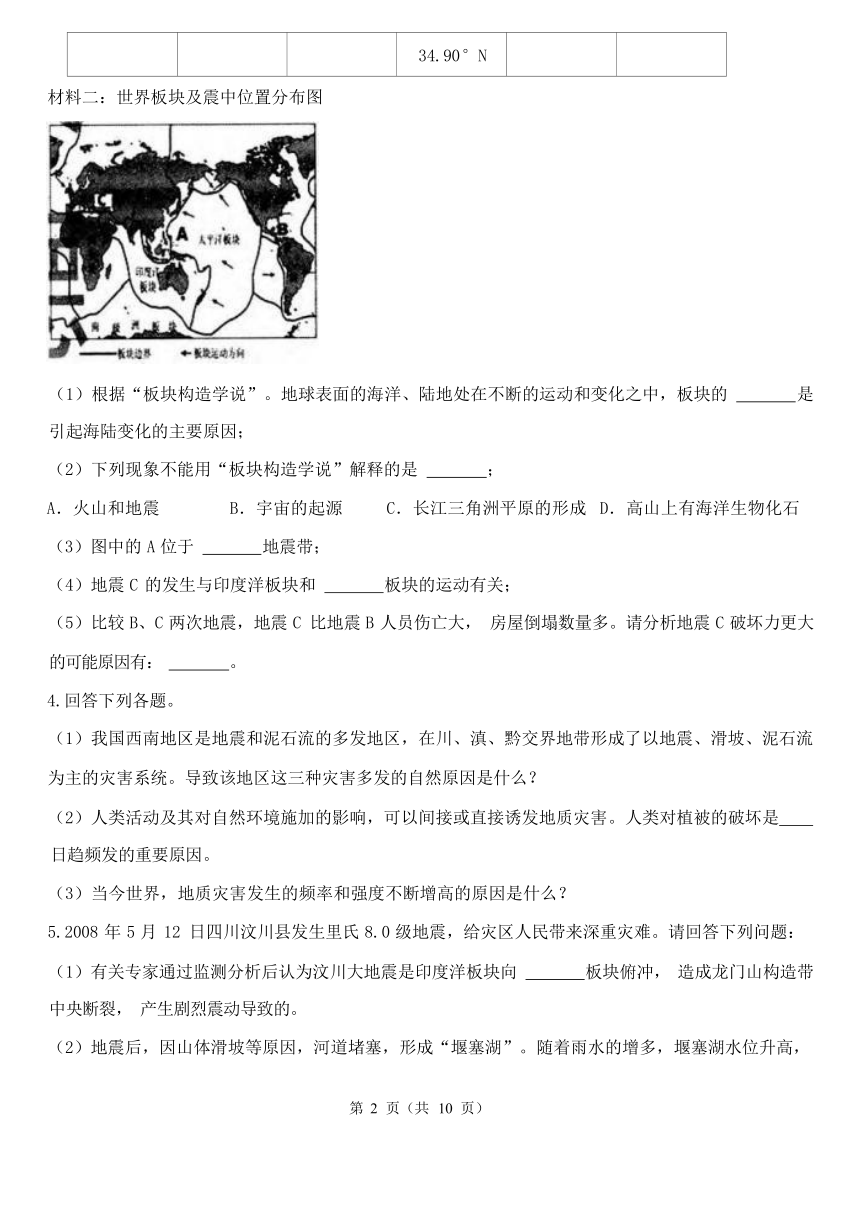

6.

(1)在地图上辨别方向有三种:

一是 辨别法;二是 辨别法,三是 辨别法。

(2)本图采用的是 辨别法,图中箭头所指方向为 方。

(3)公路的变化方向自 A 到 B 是 方向, 自 B 到 C 是 方向。

(4)图中小河的流向大致是自 向 流, 林地在村庄的 方向。

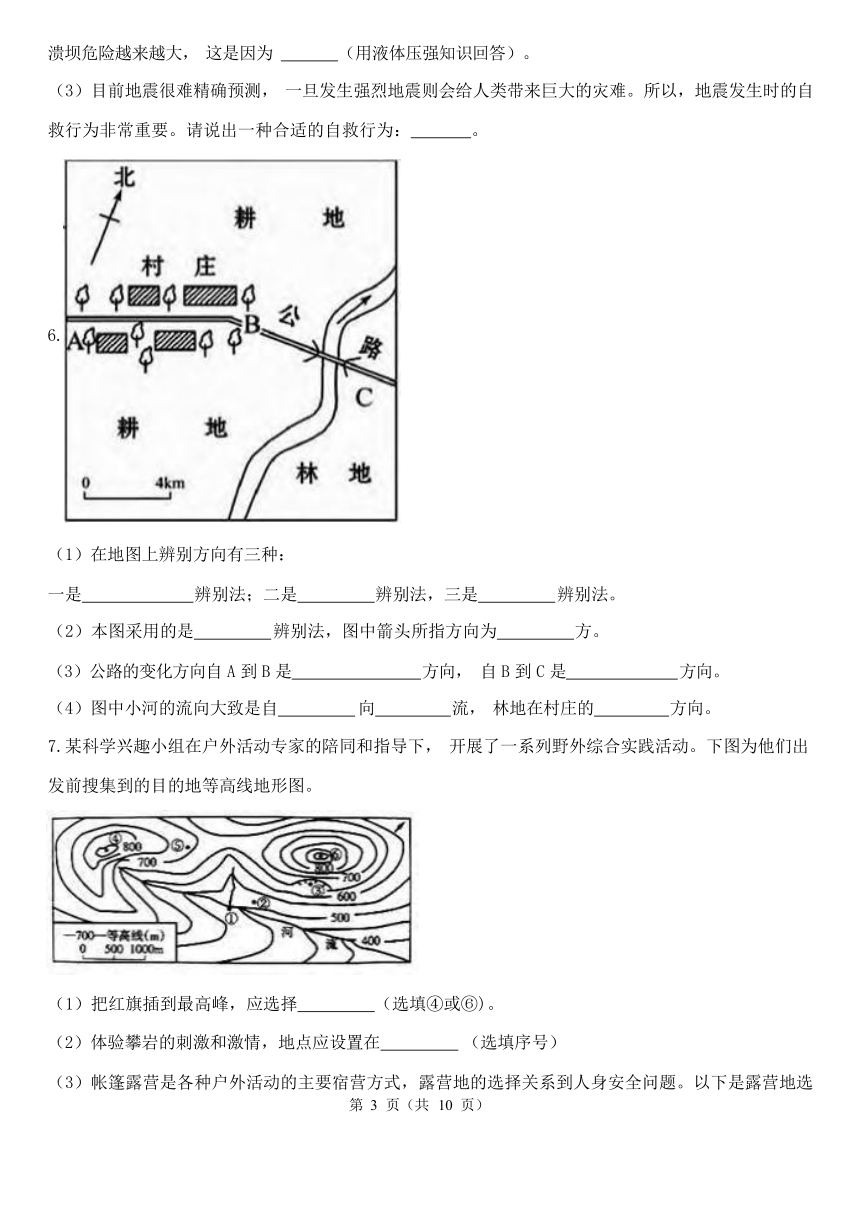

7.某科学兴趣小组在户外活动专家的陪同和指导下, 开展了一系列野外综合实践活动。下图为他们出

发前搜集到的目的地等高线地形图。

(1)把红旗插到最高峰,应选择 (选填④或⑥)。

(2)体验攀岩的刺激和激情,地点应设置在 (选填序号)

(3)帐篷露营是各种户外活动的主要宿营方式,露营地的选择关系到人身安全问题。以下是露营地选 第 3 页(共 10 页)

择的部分原则: 近水、远河滩、远崖、防雷、防低温等。图中①②③④哪个地点最适合作为露营地,

并说明理由。

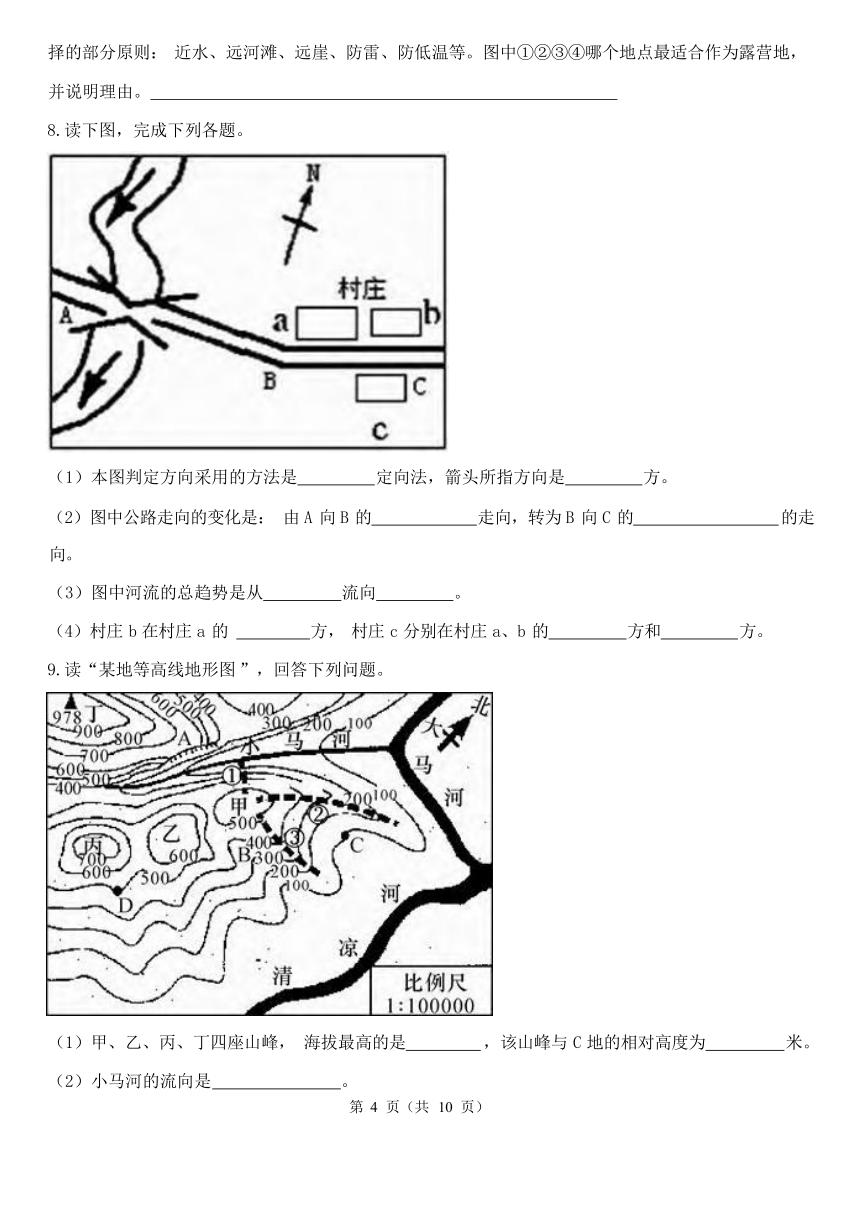

8.读下图,完成下列各题。

(1)本图判定方向采用的方法是 定向法,箭头所指方向是 方。

(2)图中公路走向的变化是: 由 A 向 B 的 走向,转为 B 向 C 的 的走

向。

(3)图中河流的总趋势是从 流向 。

(4)村庄 b 在村庄 a 的 方, 村庄 c 分别在村庄 a、b 的 方和 方。

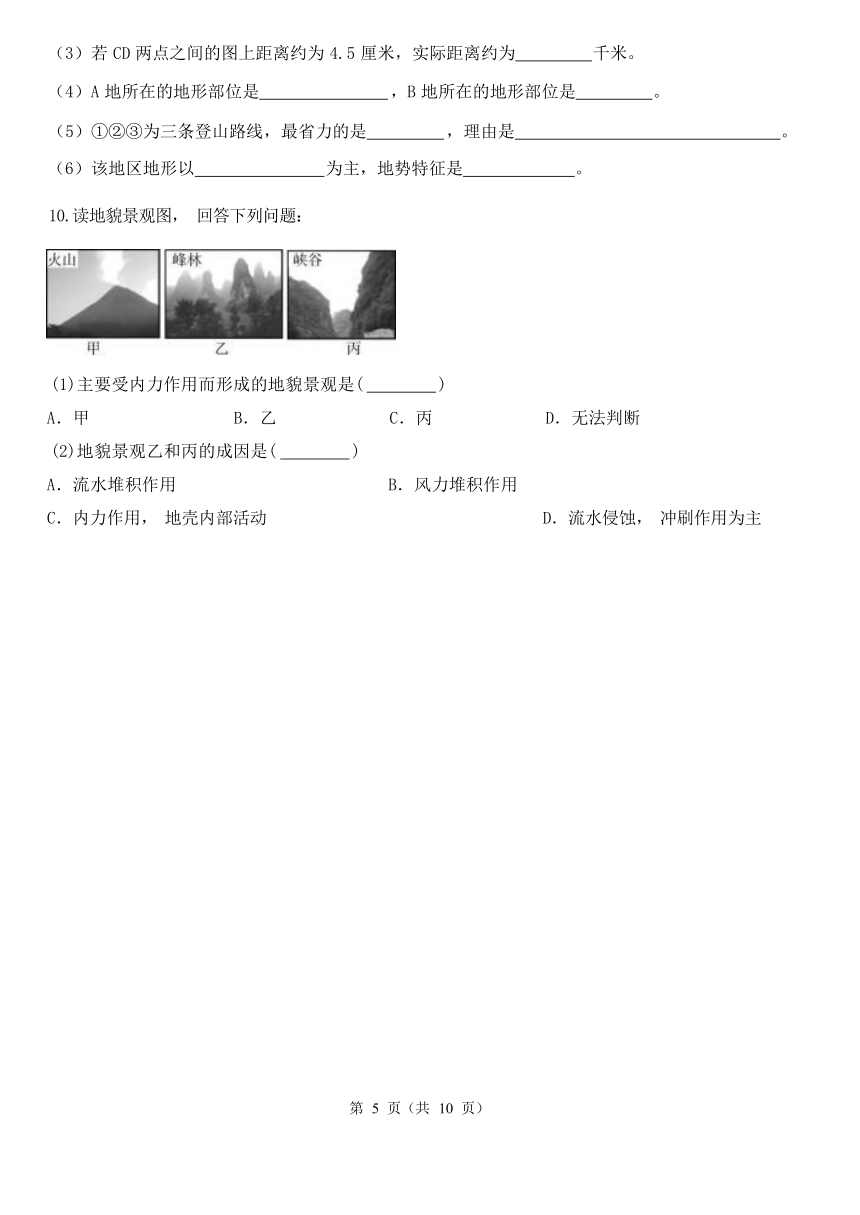

9.读“某地等高线地形图 ”,回答下列问题。

(1)甲、乙、丙、丁四座山峰, 海拔最高的是 ,该山峰与 C 地的相对高度为 米。

(2)小马河的流向是 。

第 4 页(共 10 页)

(3)若 CD 两点之间的图上距离约为 4.5 厘米,实际距离约为 千米。

(4)A 地所在的地形部位是 ,B 地所在的地形部位是 。

(5)①②③为三条登山路线,最省力的是 ,理由是 。

(6)该地区地形以 为主,地势特征是 。

10.读地貌景观图, 回答下列问题:

(1)主要受内力作用而形成的地貌景观是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.无法判断

(2)地貌景观乙和丙的成因是( )

A.流水堆积作用 B.风力堆积作用

C.内力作用, 地壳内部活动 D.流水侵蚀, 冲刷作用为主

第 5 页(共 10 页)

期末分题型复习:第三章 人类的家园-地球 解答题答案解析

一 、解答题

1.今天的地表形态都是经过漫长的历史时期不断演变而形成的, 地形在不断地变化着。

【解析】地表形态处于不断的运动和变化之中,海陆不断发生变迁。海洋可以变成陆地,陆地也可变

成海洋。现代科学研究表明,地壳的变动、海平面升降, 是造成海陆变迁的主要原因。

地球表面形态处于永不停息的运动与变化之中。因为各种变化往往需要经历漫长的时间,所以在短期 内大多不易被人们察觉。科学考察发现, 我国喜马拉雅山地区有大量古老的海洋生物化石, 证明这里 曾经是一片海洋,后来由于地壳隆起并抬升成为高山。近年来,人们发现在台湾海峡海底的某些地方

分布着古代森林的遗迹, 证明这里曾经是陆地。

故答案为: 今天的地表形态都是经过漫长的历史时期不断演变而形成的,地形在不断地变化着。

2.(1);

(2)南(或正南)

(3)不是;缺少地图三要素中的比例尺。

【解析】在地图上表示地理环境各要素, 比如山脉、河流、城市、铁路等所用的符号叫做图例。这些 符号所表示的意义, 常注明在地图的边角上。图例是表达地图内容的基本形式和方法, 是现代地图的 语言, 是读图和用读所借助的工具。地图注记是指地图上的标注和各种文字说明, 它是地图的基本内 容之一如同地图上其他符号一样, 注记也是一种地图符号。地图注记可以分为地名注记,说明注记和

图幅注记。

(1)地图图例是地图上表示地理事物的符号,是地图上各种符号和颜色所代表内容与指标的说明。本

题主要是根据图中的信息来回答即可。

(2)地图中判读方向的方法是: 根据题中给出的指向标确定北方, 然后根据指北标确定东南西北,参

照小山建立方向坐标,确定邮局在小山的南方。

(3)一幅完整的地图, 必须具备三要素, 方向,比例尺, 图例和注记。这里没有比例尺。

故答案为:(1);(2)南(或正南)(3)不是;缺少地图三要素中的比例尺。

3.

解:(1)板块的碰撞会形成山脉、海沟等,并引发地震和火山活动;板块的张裂会形成裂谷和海洋。

第 6 页(共 10 页)

因此板块的碰撞和张裂是引起海陆变化的主要原因。

(2)板块与板块的交界处地壳比较活跃, 多火山和地震, 故火山和地震可以用“板块构造学说”来解 释; 宇宙的起源用“板块构造学说”无法解释; 长江三角洲平原的形成主要由流水的堆积作用形成的, 与“板块构造学说”关系不大,故不可以用“板块构造学说“来解释;高山上有海洋生物化石,主要 由于板块的运动导致地壳的上升,海洋地区转化为陆地地区,故高山上有海洋生物化石可以用“板块

构造学说“来解释。

(3)图中 A 在太平洋平板周边, 因此属于环太平洋的陆地及周围海洋地震带。

(4)读图可得,C 位于印度洋板块和亚欧板块的交界处, 地壳活跃,多火山和地震。

(5)地震的破坏力与震源的深度有关,深度越浅, 破坏力越大。地震破坏力与地震等级有关,震级越 大,破坏力越大。发生地震时, 人员越密集的地方受到的破坏力也更大。震 C 破坏力更大的可能原因

是震源浅, 震级大。

故答案为:(1)板块的碰撞和张裂;(2)B;C;(3)环太平洋的陆地和海洋;(4)亚欧;(5)震源浅,

震级大。

4.(1)解:该地带地壳活动强烈,地震频发, 震级大。由于地壳活动强烈, 山体断裂,岩石破碎,风

化严重,加上干、湿季节分明, 暴雨集中,促使滑坡、泥石流灾害多发。

(2)泥石流

(3)人口快速增长和经济迅速发展, 加之人类对自然环境的破坏日益严重。

【解析】泥石流是指在山区或者其他沟谷深壑,地形险峻的地区, 因为暴雨、暴雪或其他自然灾害引 发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。泥石流具有突然性以及流速快, 流量大, 物质

容量大和破坏力强等特点。

【解析】(1)我国西南地区地处板块交界处, 板块活动较为活跃, 且西南地区处于亚热带季风气候, 有明显的雨季, 降水较为集中, 而不是雨季时降水较少, 为泥石流等地质灾害的形成提供了条件;故 答案为:该地带地壳活动强烈, 地震频发,震级大,由于地壳活动强烈,山体断裂,岩石破碎风化严

重,加上干湿季节分明, 暴雨集中, 促使滑坡泥石流灾害多发;

(2)植被能够涵养水源, 固定土壤, 而人类活动大量破坏植被后导致泥石流较易发生; 故答案为:泥

石流;

(3)地质灾害受人类活动的影响较大,当今世界经济的快速发展, 大多数都造成较大的环境代价,环

第 7 页(共 10 页)

境的破坏也导致了地址灾害更易发生;故答案为: 人口快速增长和经济密集发展, 加之人类对自然环

境的破坏日益严重;

故答案为:(1)该地带地壳活动强烈,地震频发, 震级大,由于地壳活动强烈,山体断裂, 岩石破碎 风化严重, 加上干湿季节分明, 暴雨集中,促使滑坡泥石流灾害多发;(2)泥石流;(3)人口快速增

长和经济密集发展, 加之人类对自然环境的破坏日益严重.

5.

解:(1)板块与板块交界地带,地壳比较活跃,多火山、地震。汶川大地震是印度洋板块向亚欧板块

俯冲, 造成龙门山构造带中央断裂, 产生剧烈震动导致的。

(2)地震后,因山体滑坡等原因,河道堵塞,形成“堰塞湖”。随着雨水的增多,堰塞湖水位升高,

溃坝危险越来越大, 这是因为液体压强随深度增大而增大。

(3)在楼上的教室上课时发生地震, 不要惊慌,要就近躲在课桌下面, 并用书包护住头部, 千万不要 恐惧,或躲在墙角下,千万不能从窗户跳下。在室外赶快跑到开阔的地方,远离建筑物。地震中不应 乘车逃命,远离交通工具。发生地震时应远离建筑物、危险品, 就近采取防护措施,更不能躲进防空

洞。

故答案为:(1)亚欧;

(2)液体压强随深度增大而增大;

(3)在室外赶快跑到开阔的地方,远离建筑物。

6.(1)一般定向;指向标;经纬网

(2)指向标; 北

(3)西南到东北; 由西向东

(4)南; 北; 东南

【解析】本题主要是对地图上方向的判读。一般采用以下三种方法:一是一般定向法; 二是指向标辨

别法, 三是经纬网辨别法。

1.在地图上辨别方向有三种: 一是一般定向法;二是指向标辨别法,三是经纬网辨别法。2.本图采用 的是指向标辨别法, 图中箭头所指方向为北方。3.公路的变化方向自 A 到 B 是西南到东北方向, 自 B

到 C 是由西向东方向。4.图中小河的流向大致是自南向北流, 林地在村庄的东南方向。

故答案为:(1)一般定向;指向标;经纬网(2)指向标;北(3)西南到东北;由西向东(4)南;北;

第 8 页(共 10 页)

东南。

7.(1)⑥

(2)③

(3)②①近水,③近崖,④山顶低温以及受雷击可能性较大

【解析】在等高线地形图上,等高线闭合且等高线数值中间高四周低则为山顶;两山顶之间相对低洼 的部位为鞍部; 等高线闭合且等高线数值中间低四周高则为盆地; 等高线向海拔低处凸为山脊; 等高 线向海拔高处凸为山谷; 几条海拔不同的等高线重合处为陡崖.等高线密集表示坡陡, 等高线稀疏表

示坡缓,据此结合地形图解题。

(1)由图可知最高峰在⑥位置, 因此可将红旗插在此处。

(2)体验攀岩的刺激和激情,地点应设置在③,因为此处是陡崖。

(3)由于①近水, ③近崖, ④山顶低温以及受雷击可能性较大, 因此图中②地点最适合作为露营地。

故答案为:(1)⑥(2)③(3)②

8.(1)指向标; 正北

(2)西——东;西南——东北

(3)北; 南

(4)东北;东南; 正南

【解析】阅读地图要先看地图上的图例, 看看各种地理事物在地图上是用哪些符号表示的。不同的地

图上, 图例有时不同,看地图时必须先熟悉一下图例,然后在地图上查找需要的地理信息。

读图可知,(1)有的地图用指向标指示方向, 指向标箭头的指向一般为北向。使用这种地图,要根据

指向标来确定方向.图中有指向标, 本图采用的是指向标定向法, 箭头所指方向是北方。

(2)根据图中指向标箭头所指的方向是北向判断, 图中公路的走向变化是: 由 AB 的东西走向, 转为

BC 的西南-东北的走向。

(3)图中河流的流向总趋势是: 从北流向南。

(4)村庄 b 在村庄 a 的西南方, 村庄 c 在村庄 a 的东南方,村庄 c 在村庄 b 的正南方。

故答案为:(1)指向标; 正北;(2)西——东; 西南——东北;(3)北; 南;(4)东北; 东南;正南。

9.(1)丁; 878

(2)西南→东北

第 9 页(共 10 页)

(3)4.5

(4)峭壁(陡崖);山谷

(5)②; 等高线稀疏, 坡度缓, 最省力

(6)平原、丘陵; 西高东低

【解析】相对高度指两个地点的绝对高度(也叫海拔)之差。表示地面某个地点高出另一个地点的垂 直距离,叫相对高度。同一条等高线上, 各点的高度一定相同;等高线密集的地方坡陡,等高线稀疏 的地方坡缓;相邻的两条等高线之间的高度差称为等高距,同一幅图中等高距是相同的。河流发育于

山谷, 山谷的等高线凸向高处, 水往低处流, 由此可以推断河流的流向与等高线的凸向相反。

(1)、甲、乙、丙、丁四座山峰,甲的海拔是 500 米以上、乙的海拔是 600 米以上、丙的海拔是 700

米以上、丁的海拔是 978 米,海拔最高的是丁山峰, 该山峰与 C 地的相对高度为 978-100=878 米。

(2)、根据图中的指向标建立方向坐标,河流的流向与等高线的凸向相反,由此可知,小马河的流向是

西南流向东北。

(3)、比例尺是表示图上距离比实地距离缩小的程度,用公式表示为:比例尺=图上距离/实地距离。图 中的比例尺是 1∶100000,若 CD 两点之间的图上距离约为 4.5 厘米,则实际距离约为 4.5×100000=

450000(厘米) =4500(米)。

(5)、①②③为三条登山路线,最省力的是 ② ,理由是等高线稀疏,坡度缓,最省力 。

(6)、人们通常把陆地地形分为平原、高原、山地、丘陵和盆地五种基本类型。图中的一部分在海拔在

200 米~500 米,起伏不大,坡度和缓的是丘陵;还有一部分在 200 米以下, 属于平原。该地区地形以

平原、丘陵为主,地势特征是西高东低。

10.A D

第 10 页(共 10 页)

一 、解答题

1.阅读下列材料, 回答问题。

材料一:1975 年, 我国科学考察登山队在喜马拉雅山区的岩石中发现了含有鱼、海藻、海螺等生物的

化石。

材料二:近年来,人们发现在台湾海峡海底的某些地方分布着古代森林的足迹。

以上二则消息说明了什么?

2.图,完成下列问题。

(1)在图中, 表示桥的符号是 ,表示房屋的符号是 。

(2)在图中, 邮局大致在小山的 (方向)方。

(3)根据你所学习的知识,请你判断这是否是一幅完整的地图,并写出你的判断理

由: 。

3.读图表材料,回答下列问题。

材料一:近三年部分世界大地震相关信息表

图中序号 地点 地震日期 震中位置 震源(km) 震级

A 菲律宾 4 月 29 日 125.08 °E, 5.51 °N 50 7.0

B 危地马拉 6 月 14 日 91.8 °E, 15.11 °N 100 7.1

C 伊拉克 11 月 13 日 45.75 °E, 20 7.8

第 1 页(共 10 页)

34.90 °N

材料二:世界板块及震中位置分布图

(1)根据“板块构造学说”。地球表面的海洋、陆地处在不断的运动和变化之中,板块的 是

引起海陆变化的主要原因;

(2)下列现象不能用“板块构造学说”解释的是 ;

A.火山和地震 B.宇宙的起源 C.长江三角洲平原的形成 D.高山上有海洋生物化石

(3)图中的 A 位于 地震带;

(4)地震 C 的发生与印度洋板块和 板块的运动有关;

(5)比较 B、C 两次地震,地震 C 比地震 B 人员伤亡大, 房屋倒塌数量多。请分析地震 C 破坏力更大

的可能原因有: 。

4.回答下列各题。

(1)我国西南地区是地震和泥石流的多发地区,在川、滇、黔交界地带形成了以地震、滑坡、泥石流

为主的灾害系统。导致该地区这三种灾害多发的自然原因是什么?

(2)人类活动及其对自然环境施加的影响,可以间接或直接诱发地质灾害。人类对植被的破坏是

日趋频发的重要原因。

(3)当今世界,地质灾害发生的频率和强度不断增高的原因是什么?

5.2008 年 5 月 12 日四川汶川县发生里氏 8.0 级地震,给灾区人民带来深重灾难。请回答下列问题:

(1)有关专家通过监测分析后认为汶川大地震是印度洋板块向 板块俯冲, 造成龙门山构造带

中央断裂, 产生剧烈震动导致的。

(2)地震后,因山体滑坡等原因,河道堵塞,形成“堰塞湖”。随着雨水的增多,堰塞湖水位升高,

第 2 页(共 10 页)

溃坝危险越来越大, 这是因为 (用液体压强知识回答)。

(3)目前地震很难精确预测, 一旦发生强烈地震则会给人类带来巨大的灾难。所以,地震发生时的自

救行为非常重要。请说出一种合适的自救行为: 。

6.

(1)在地图上辨别方向有三种:

一是 辨别法;二是 辨别法,三是 辨别法。

(2)本图采用的是 辨别法,图中箭头所指方向为 方。

(3)公路的变化方向自 A 到 B 是 方向, 自 B 到 C 是 方向。

(4)图中小河的流向大致是自 向 流, 林地在村庄的 方向。

7.某科学兴趣小组在户外活动专家的陪同和指导下, 开展了一系列野外综合实践活动。下图为他们出

发前搜集到的目的地等高线地形图。

(1)把红旗插到最高峰,应选择 (选填④或⑥)。

(2)体验攀岩的刺激和激情,地点应设置在 (选填序号)

(3)帐篷露营是各种户外活动的主要宿营方式,露营地的选择关系到人身安全问题。以下是露营地选 第 3 页(共 10 页)

择的部分原则: 近水、远河滩、远崖、防雷、防低温等。图中①②③④哪个地点最适合作为露营地,

并说明理由。

8.读下图,完成下列各题。

(1)本图判定方向采用的方法是 定向法,箭头所指方向是 方。

(2)图中公路走向的变化是: 由 A 向 B 的 走向,转为 B 向 C 的 的走

向。

(3)图中河流的总趋势是从 流向 。

(4)村庄 b 在村庄 a 的 方, 村庄 c 分别在村庄 a、b 的 方和 方。

9.读“某地等高线地形图 ”,回答下列问题。

(1)甲、乙、丙、丁四座山峰, 海拔最高的是 ,该山峰与 C 地的相对高度为 米。

(2)小马河的流向是 。

第 4 页(共 10 页)

(3)若 CD 两点之间的图上距离约为 4.5 厘米,实际距离约为 千米。

(4)A 地所在的地形部位是 ,B 地所在的地形部位是 。

(5)①②③为三条登山路线,最省力的是 ,理由是 。

(6)该地区地形以 为主,地势特征是 。

10.读地貌景观图, 回答下列问题:

(1)主要受内力作用而形成的地貌景观是( )

A.甲 B.乙 C.丙 D.无法判断

(2)地貌景观乙和丙的成因是( )

A.流水堆积作用 B.风力堆积作用

C.内力作用, 地壳内部活动 D.流水侵蚀, 冲刷作用为主

第 5 页(共 10 页)

期末分题型复习:第三章 人类的家园-地球 解答题答案解析

一 、解答题

1.今天的地表形态都是经过漫长的历史时期不断演变而形成的, 地形在不断地变化着。

【解析】地表形态处于不断的运动和变化之中,海陆不断发生变迁。海洋可以变成陆地,陆地也可变

成海洋。现代科学研究表明,地壳的变动、海平面升降, 是造成海陆变迁的主要原因。

地球表面形态处于永不停息的运动与变化之中。因为各种变化往往需要经历漫长的时间,所以在短期 内大多不易被人们察觉。科学考察发现, 我国喜马拉雅山地区有大量古老的海洋生物化石, 证明这里 曾经是一片海洋,后来由于地壳隆起并抬升成为高山。近年来,人们发现在台湾海峡海底的某些地方

分布着古代森林的遗迹, 证明这里曾经是陆地。

故答案为: 今天的地表形态都是经过漫长的历史时期不断演变而形成的,地形在不断地变化着。

2.(1);

(2)南(或正南)

(3)不是;缺少地图三要素中的比例尺。

【解析】在地图上表示地理环境各要素, 比如山脉、河流、城市、铁路等所用的符号叫做图例。这些 符号所表示的意义, 常注明在地图的边角上。图例是表达地图内容的基本形式和方法, 是现代地图的 语言, 是读图和用读所借助的工具。地图注记是指地图上的标注和各种文字说明, 它是地图的基本内 容之一如同地图上其他符号一样, 注记也是一种地图符号。地图注记可以分为地名注记,说明注记和

图幅注记。

(1)地图图例是地图上表示地理事物的符号,是地图上各种符号和颜色所代表内容与指标的说明。本

题主要是根据图中的信息来回答即可。

(2)地图中判读方向的方法是: 根据题中给出的指向标确定北方, 然后根据指北标确定东南西北,参

照小山建立方向坐标,确定邮局在小山的南方。

(3)一幅完整的地图, 必须具备三要素, 方向,比例尺, 图例和注记。这里没有比例尺。

故答案为:(1);(2)南(或正南)(3)不是;缺少地图三要素中的比例尺。

3.

解:(1)板块的碰撞会形成山脉、海沟等,并引发地震和火山活动;板块的张裂会形成裂谷和海洋。

第 6 页(共 10 页)

因此板块的碰撞和张裂是引起海陆变化的主要原因。

(2)板块与板块的交界处地壳比较活跃, 多火山和地震, 故火山和地震可以用“板块构造学说”来解 释; 宇宙的起源用“板块构造学说”无法解释; 长江三角洲平原的形成主要由流水的堆积作用形成的, 与“板块构造学说”关系不大,故不可以用“板块构造学说“来解释;高山上有海洋生物化石,主要 由于板块的运动导致地壳的上升,海洋地区转化为陆地地区,故高山上有海洋生物化石可以用“板块

构造学说“来解释。

(3)图中 A 在太平洋平板周边, 因此属于环太平洋的陆地及周围海洋地震带。

(4)读图可得,C 位于印度洋板块和亚欧板块的交界处, 地壳活跃,多火山和地震。

(5)地震的破坏力与震源的深度有关,深度越浅, 破坏力越大。地震破坏力与地震等级有关,震级越 大,破坏力越大。发生地震时, 人员越密集的地方受到的破坏力也更大。震 C 破坏力更大的可能原因

是震源浅, 震级大。

故答案为:(1)板块的碰撞和张裂;(2)B;C;(3)环太平洋的陆地和海洋;(4)亚欧;(5)震源浅,

震级大。

4.(1)解:该地带地壳活动强烈,地震频发, 震级大。由于地壳活动强烈, 山体断裂,岩石破碎,风

化严重,加上干、湿季节分明, 暴雨集中,促使滑坡、泥石流灾害多发。

(2)泥石流

(3)人口快速增长和经济迅速发展, 加之人类对自然环境的破坏日益严重。

【解析】泥石流是指在山区或者其他沟谷深壑,地形险峻的地区, 因为暴雨、暴雪或其他自然灾害引 发的山体滑坡并携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。泥石流具有突然性以及流速快, 流量大, 物质

容量大和破坏力强等特点。

【解析】(1)我国西南地区地处板块交界处, 板块活动较为活跃, 且西南地区处于亚热带季风气候, 有明显的雨季, 降水较为集中, 而不是雨季时降水较少, 为泥石流等地质灾害的形成提供了条件;故 答案为:该地带地壳活动强烈, 地震频发,震级大,由于地壳活动强烈,山体断裂,岩石破碎风化严

重,加上干湿季节分明, 暴雨集中, 促使滑坡泥石流灾害多发;

(2)植被能够涵养水源, 固定土壤, 而人类活动大量破坏植被后导致泥石流较易发生; 故答案为:泥

石流;

(3)地质灾害受人类活动的影响较大,当今世界经济的快速发展, 大多数都造成较大的环境代价,环

第 7 页(共 10 页)

境的破坏也导致了地址灾害更易发生;故答案为: 人口快速增长和经济密集发展, 加之人类对自然环

境的破坏日益严重;

故答案为:(1)该地带地壳活动强烈,地震频发, 震级大,由于地壳活动强烈,山体断裂, 岩石破碎 风化严重, 加上干湿季节分明, 暴雨集中,促使滑坡泥石流灾害多发;(2)泥石流;(3)人口快速增

长和经济密集发展, 加之人类对自然环境的破坏日益严重.

5.

解:(1)板块与板块交界地带,地壳比较活跃,多火山、地震。汶川大地震是印度洋板块向亚欧板块

俯冲, 造成龙门山构造带中央断裂, 产生剧烈震动导致的。

(2)地震后,因山体滑坡等原因,河道堵塞,形成“堰塞湖”。随着雨水的增多,堰塞湖水位升高,

溃坝危险越来越大, 这是因为液体压强随深度增大而增大。

(3)在楼上的教室上课时发生地震, 不要惊慌,要就近躲在课桌下面, 并用书包护住头部, 千万不要 恐惧,或躲在墙角下,千万不能从窗户跳下。在室外赶快跑到开阔的地方,远离建筑物。地震中不应 乘车逃命,远离交通工具。发生地震时应远离建筑物、危险品, 就近采取防护措施,更不能躲进防空

洞。

故答案为:(1)亚欧;

(2)液体压强随深度增大而增大;

(3)在室外赶快跑到开阔的地方,远离建筑物。

6.(1)一般定向;指向标;经纬网

(2)指向标; 北

(3)西南到东北; 由西向东

(4)南; 北; 东南

【解析】本题主要是对地图上方向的判读。一般采用以下三种方法:一是一般定向法; 二是指向标辨

别法, 三是经纬网辨别法。

1.在地图上辨别方向有三种: 一是一般定向法;二是指向标辨别法,三是经纬网辨别法。2.本图采用 的是指向标辨别法, 图中箭头所指方向为北方。3.公路的变化方向自 A 到 B 是西南到东北方向, 自 B

到 C 是由西向东方向。4.图中小河的流向大致是自南向北流, 林地在村庄的东南方向。

故答案为:(1)一般定向;指向标;经纬网(2)指向标;北(3)西南到东北;由西向东(4)南;北;

第 8 页(共 10 页)

东南。

7.(1)⑥

(2)③

(3)②①近水,③近崖,④山顶低温以及受雷击可能性较大

【解析】在等高线地形图上,等高线闭合且等高线数值中间高四周低则为山顶;两山顶之间相对低洼 的部位为鞍部; 等高线闭合且等高线数值中间低四周高则为盆地; 等高线向海拔低处凸为山脊; 等高 线向海拔高处凸为山谷; 几条海拔不同的等高线重合处为陡崖.等高线密集表示坡陡, 等高线稀疏表

示坡缓,据此结合地形图解题。

(1)由图可知最高峰在⑥位置, 因此可将红旗插在此处。

(2)体验攀岩的刺激和激情,地点应设置在③,因为此处是陡崖。

(3)由于①近水, ③近崖, ④山顶低温以及受雷击可能性较大, 因此图中②地点最适合作为露营地。

故答案为:(1)⑥(2)③(3)②

8.(1)指向标; 正北

(2)西——东;西南——东北

(3)北; 南

(4)东北;东南; 正南

【解析】阅读地图要先看地图上的图例, 看看各种地理事物在地图上是用哪些符号表示的。不同的地

图上, 图例有时不同,看地图时必须先熟悉一下图例,然后在地图上查找需要的地理信息。

读图可知,(1)有的地图用指向标指示方向, 指向标箭头的指向一般为北向。使用这种地图,要根据

指向标来确定方向.图中有指向标, 本图采用的是指向标定向法, 箭头所指方向是北方。

(2)根据图中指向标箭头所指的方向是北向判断, 图中公路的走向变化是: 由 AB 的东西走向, 转为

BC 的西南-东北的走向。

(3)图中河流的流向总趋势是: 从北流向南。

(4)村庄 b 在村庄 a 的西南方, 村庄 c 在村庄 a 的东南方,村庄 c 在村庄 b 的正南方。

故答案为:(1)指向标; 正北;(2)西——东; 西南——东北;(3)北; 南;(4)东北; 东南;正南。

9.(1)丁; 878

(2)西南→东北

第 9 页(共 10 页)

(3)4.5

(4)峭壁(陡崖);山谷

(5)②; 等高线稀疏, 坡度缓, 最省力

(6)平原、丘陵; 西高东低

【解析】相对高度指两个地点的绝对高度(也叫海拔)之差。表示地面某个地点高出另一个地点的垂 直距离,叫相对高度。同一条等高线上, 各点的高度一定相同;等高线密集的地方坡陡,等高线稀疏 的地方坡缓;相邻的两条等高线之间的高度差称为等高距,同一幅图中等高距是相同的。河流发育于

山谷, 山谷的等高线凸向高处, 水往低处流, 由此可以推断河流的流向与等高线的凸向相反。

(1)、甲、乙、丙、丁四座山峰,甲的海拔是 500 米以上、乙的海拔是 600 米以上、丙的海拔是 700

米以上、丁的海拔是 978 米,海拔最高的是丁山峰, 该山峰与 C 地的相对高度为 978-100=878 米。

(2)、根据图中的指向标建立方向坐标,河流的流向与等高线的凸向相反,由此可知,小马河的流向是

西南流向东北。

(3)、比例尺是表示图上距离比实地距离缩小的程度,用公式表示为:比例尺=图上距离/实地距离。图 中的比例尺是 1∶100000,若 CD 两点之间的图上距离约为 4.5 厘米,则实际距离约为 4.5×100000=

450000(厘米) =4500(米)。

(5)、①②③为三条登山路线,最省力的是 ② ,理由是等高线稀疏,坡度缓,最省力 。

(6)、人们通常把陆地地形分为平原、高原、山地、丘陵和盆地五种基本类型。图中的一部分在海拔在

200 米~500 米,起伏不大,坡度和缓的是丘陵;还有一部分在 200 米以下, 属于平原。该地区地形以

平原、丘陵为主,地势特征是西高东低。

10.A D

第 10 页(共 10 页)

同课章节目录

- 第1章 科学入门

- 第1节 科学并不神秘

- 第2节 走进科学实验室

- 第3节 科学观察

- 第4节 科学测量

- 第5节 科学探究

- 第2章 观察生物

- 第1节 生物与非生物

- 第2节 细胞

- 第3节 生物体的结构层次

- 第4节 常见的动物

- 第5节 常见的植物

- 第6节 物种的多样性

- 第3章 人类的家园——地球

- 第1节 地球的形状和内部结构

- 第2节 地球仪和地图

- 第3节 组成地壳的岩石

- 第4节 地壳变动和火山地震

- 第5节 泥石流

- 第6节 地球表面的板块

- 第7节 地形和地形图

- 第4章 物质的特性

- 第1节 物质的构成

- 第2节 质量的测量

- 第3节 物质的密度

- 第4节 物质的比热

- 第5节 熔化与凝固

- 第6节 汽化与液化

- 第7节 升华与凝华

- 第8节 物理性质和化学性质

- 研究性学习课题

- 一 收集生物样品,尝试生物分类

- 二 观察动物的形态和生活习性

- 三 调查当地主要岩石类型

- 四 蒸馏法海水淡化