我的童年 课件

图片预览

文档简介

课件25张PPT。我的童年季羡林学习目标1、掌握课文中的生字词,了解文学常识。

2、品味朴素、细腻而又饱含深情的语言。

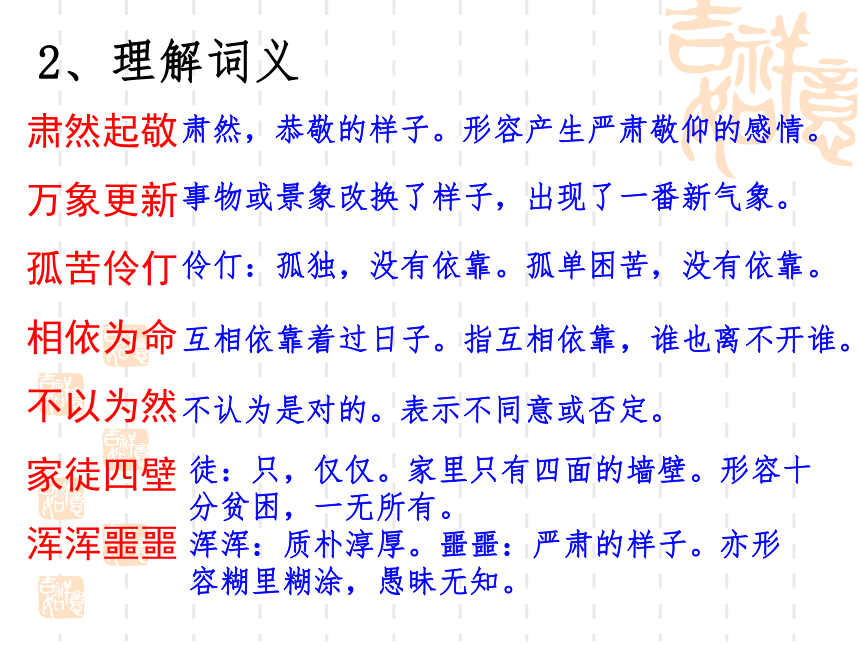

3、体会作者童年生活的艰辛困顿,懂得珍惜现在的美好生活。季羡林 季羡林(1911——2009)中国山东省聊城市临清人,字希逋,又字齐奘。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。历任中国科学院哲学社会科学部委员、聊城大学名誉校长、北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授。 季羡林早年留学国外,通英、德、梵、巴利文,能阅俄、法文,尤精于吐火罗文(当代世界上分布区域最广的语系印欧语系中的一种独立语言),是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。他创作了许多散文,已经结集的有《天竺心影》《朗润集》《留德十年》《牛棚杂忆》等。他曾致力于梵文文学的研究与翻译,译有《沙恭达罗》《五卷书》《罗摩衍那》等。其著作汇编成《季羡林文集》共24卷。预习检查1、读准字音:盐碱龙肝凤髓麦穗溺爱椽子门楣一垄蹿房越脊ji?nsu?suìméinìcuān jíchuánl?ng肃然,恭敬的样子。形容产生严肃敬仰的感情。肃然起敬

万象更新

孤苦伶仃

相依为命

不以为然

家徒四壁

浑浑噩噩 事物或景象改换了样子,出现了一番新气象。伶仃:孤独,没有依靠。孤单困苦,没有依靠。互相依靠着过日子。指互相依靠,谁也离不开谁。不认为是对的。表示不同意或否定。徒:只,仅仅。家里只有四面的墙壁。形容十分贫困,一无所有。浑浑:质朴淳厚。噩噩:严肃的样子。亦形容糊里糊涂,愚昧无知。2、理解词义感知课文 围绕“我的童年”,作者写了哪些人,哪些事? 介绍了自己生活的社会环境;父亲与叔父艰难的生活;我每天最高的享受;偷吃死面饼子的趣事;介绍我的启蒙老师;回忆童年时的小伙伴;交代我离开故乡的原因。

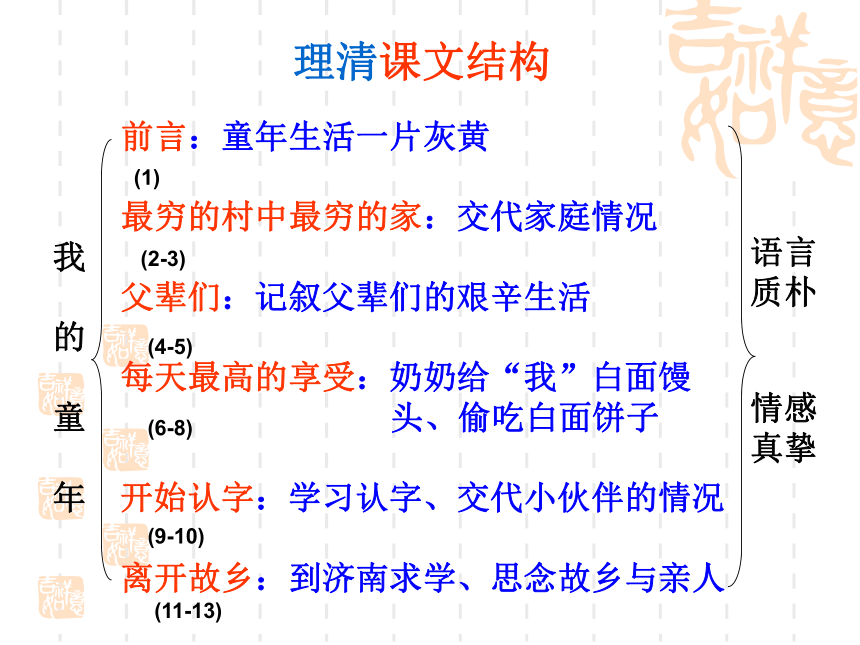

前言:童年生活一片灰黄

最穷的村中最穷的家:交代家庭情况

我

父辈们:记叙父辈们的艰辛生活

的

每天最高的享受:奶奶给“我”白面馒

童 头、偷吃白面饼子

年 开始认字:学习认字、交代小伙伴的情况

离开故乡:到济南求学、思念故乡与亲人

理清课文结构(1)(2-3)(4-5)(6-8)(9-10)(11-13)语言质朴

情感真挚合作探究 1、本文采用小标题的形式结构全篇,有何好处 ? 小标题起到提纲挈领、条分缕析的作用,每个小标题都是对该部分内容的概括性总结,让读者一目了然,不仅明白该部分的主要内容,而且可以了解文章由哪几部分组成。另外小标题可以减少一些过渡性文字的铺张,从而突出重点。第一部分(1)总写作者对童年的感受。

第二部分(2—13)写我童年的生活。

第一层(2—10)交代我的生活背景,回忆童年在家乡的生活。

第二层(11—13)离开故乡,抒发思乡之情。理清思路合作探究 1、作者开篇即说“?回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄”结合课文,说说作者为什么如此形容自己的童年?作者生于黑暗、混乱的旧中国,再加上家境贫寒,童年生活一直十分贫困艰辛,没有留下丰富多彩的美好记忆,所以说“回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄。”2、作者的童年生活有什么特点?作者是从哪些方面来表现这一特点的?作者的童年可以说是苦难的童年。作者出身的家庭极度贫穷,一年到头只能“啃红高粱饼子就苦咸菜”,偶尔吃一回白面馒头如同吃“龙肝凤髓”一般,为了吃一块白面饼子,竟被赶到水坑中。作者在6岁时不得不离开家乡,离开父母,这对一个孩子来说,无疑也是极为残酷的事。这些都是作者苦难生活的表现。不是,父辈们这一部分,作者以沉痛的笔调叙述了家庭的变故,父亲和叔父生活的艰辛、创业的艰难,这是作者童年时代家中困窘生活的真实写照,是“我的童年”的记忆的一部分。父辈们在困境中不屈不挠、吃苦耐劳、勇往直前的精神给“我”留下了深刻印象,激励“我”以后即使身处逆境,也不要怨天尤人,要怀着乐观、感恩的心,去感谢命运,这是苦难的童年生活给“我”的启示。3、第④-⑤段,写父辈们生活的艰辛,似乎与“我”的童年生活无关,这是不是偏离文章的主题?为什么?“每天最高的享受”指奶奶给的半个白面馒头。之所以这么说,是因为在那个物质贫乏、人们生活极度贫困的年代,能吃上白面馒头确实不易。加之“我”家家境异常艰苦,平常只有红高粱面饼和咸菜可吃,能尝一尝白面馒头的甘甜滋味当然就更觉珍贵了。而且,白面馒头是奶奶的儿子孝敬她的,奶奶省下半个留给“我”吃,足见她对“我”的喜欢与疼爱。馒头中散发的浓浓情意让“我”享受不尽,感动不已。4、第⑥-⑧中“每天最高的享受”指什么?作者为什么说它是“最高的享受”?哑巴小是作者儿时的玩伴,具体写他的故事,一方面说明作者对童年记忆深刻,对童年友谊极为珍视;另一方面哑巴小作为社会最底层的平凡人物,最后居然能当山大王,练就蹿房越脊的惊人本领,成为“英雄”,确实了不起,表达了作者的敬佩之情,以及对普通人物的关注与尊重。5、第⑨-⑩段作者花大量笔墨写哑巴小的故事,有什么用意?作者博学多智,说古道今,被奉为“国学大师”“学界泰斗”他对知识的重视是不言而喻的。去济南读书,扩大眼界增长才干,是他一生中最关键的转折点,否则今天仍然在故乡种地,可见拥有知识的好处。可十年文革打破了季老原有的平静生活,漫无期限的批斗与劳作使季老身心疲惫,让他深感知识的可怕,所以觉得没有知识反倒是好事,至少不会受到迫害。但他并没有消沉,而是以乐观的心态、坚强的意志熬过了那些黑暗的岁月,并坚持学习研究。6、第11-13段(1)“知识改变命运”“知识就是力量”,拥有知识是人生一大幸事,可作者为什么曾经觉得学识丰富反倒是坏事,宁愿过一个“浑浑噩噩但舒舒服服的日子”?如何理解作者对待知识的态度?童年的生活虽苦,但对作者却产生了深远的影响。

---苦难生活培养了他坚毅的性格,让他一生不畏各种不可预测的困苦。

---苦难的生活使他养成了对物质生活不在意的品质,而只追求生活上的富足。

---苦难生活中真挚的亲情、友情让他感受到温暖,成为他一生幸福的记忆。童年的苦难生活对作者产生了怎样的影响?思考与感悟品味下列句子,注意加点词语,思考其中蕴含着作者怎样的人生感悟?1、这些芝麻绿豆般的小事是不折不扣的身边琐事,使我终身受用不尽。

2、我每次想到这样一个光着屁股游玩的小伙伴成为这样一个“英雄”,就颇有骄傲之意。

3、尽管此时不但能吃上白面馒头,而且还能吃上肉,但是我宁愿再啃红高粱饼子就苦咸菜。1、这些芝麻绿豆般的小事是不折不扣的身边琐事,使我终身受用不尽。“受用不尽”,意思是得到的好处一生也用不完。苦难的经历是作者人生中一笔宝贵的财富,正是贫穷和磨难给了他坚强、乐观的生活态度。这些小事,能激励作者前进,鼓舞作者振作,促使作者养成对物质生活要求不高的良好习惯,等等。2、我每次想到这样一个光着屁股游玩的小伙伴成为这样一个“英雄”,就颇有骄傲之意。“骄傲”在这里是“自豪”的意思。虽然这个童年的小伙伴算不得一个真正的英雄,但他那坚强的性格、绿林英雄的义气,让“我”为之自豪。3、尽管此时不但能吃上白面馒头,而且还能吃上肉,但是我宁愿再啃红高粱饼子就苦咸菜。“宁愿”在这里是指,在“白面馒头”和“红高粱饼子、苦咸菜”之间,我宁愿选择后者,其实是说,物质与亲情相比,作者选择的是亲情,是母爱,是能够回到母亲身边。对于6岁的孩子来说,离开了母亲的日子是痛苦的、寂寞的、可怕的。没有任何物质财富能够替代母爱。品味语言 学者钟敬文这样评价季羡林的散文“浮花浪蕊岂真芳,语朴情醇是真行;我爱先生文品好,如同野老话家常”。试结合文章内容,品析季羡林散文“语朴情醇”“野老话家常”的特点。

例如:“我父亲同另外的一个弟弟(九叔)孤苦伶仃,相依为命,房无一间,地无一垄,两个无父无母的孤儿,活下去是什么滋味,活着是多么困难。概可想见 ”虽无过多的描述也只是平平淡淡的记述事实,都让人读来心酸。主题探究文章通过回忆童年那一段极其艰苦辛酸往事,表现了童年生活的艰苦和辛酸,表达了对亲人和儿时伙伴的无限怀念之情,以及对家乡的思念之情,并对现在的孩子寄予了殷切的希望。 文学的最高境界是朴素,季先生的作品就达到了这个境界。他朴素,是因为他真诚。 本文回忆了我的童年生活,再现了20世纪初山东农村劳动人民的真实生活状况,表达“我”对童年生活的留恋,对家乡的思念之情。小结:

2、品味朴素、细腻而又饱含深情的语言。

3、体会作者童年生活的艰辛困顿,懂得珍惜现在的美好生活。季羡林 季羡林(1911——2009)中国山东省聊城市临清人,字希逋,又字齐奘。国际著名东方学大师、语言学家、文学家、国学家、佛学家、史学家、教育家和社会活动家。历任中国科学院哲学社会科学部委员、聊城大学名誉校长、北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授。 季羡林早年留学国外,通英、德、梵、巴利文,能阅俄、法文,尤精于吐火罗文(当代世界上分布区域最广的语系印欧语系中的一种独立语言),是世界上仅有的精于此语言的几位学者之一。他创作了许多散文,已经结集的有《天竺心影》《朗润集》《留德十年》《牛棚杂忆》等。他曾致力于梵文文学的研究与翻译,译有《沙恭达罗》《五卷书》《罗摩衍那》等。其著作汇编成《季羡林文集》共24卷。预习检查1、读准字音:盐碱龙肝凤髓麦穗溺爱椽子门楣一垄蹿房越脊ji?nsu?suìméinìcuān jíchuánl?ng肃然,恭敬的样子。形容产生严肃敬仰的感情。肃然起敬

万象更新

孤苦伶仃

相依为命

不以为然

家徒四壁

浑浑噩噩 事物或景象改换了样子,出现了一番新气象。伶仃:孤独,没有依靠。孤单困苦,没有依靠。互相依靠着过日子。指互相依靠,谁也离不开谁。不认为是对的。表示不同意或否定。徒:只,仅仅。家里只有四面的墙壁。形容十分贫困,一无所有。浑浑:质朴淳厚。噩噩:严肃的样子。亦形容糊里糊涂,愚昧无知。2、理解词义感知课文 围绕“我的童年”,作者写了哪些人,哪些事? 介绍了自己生活的社会环境;父亲与叔父艰难的生活;我每天最高的享受;偷吃死面饼子的趣事;介绍我的启蒙老师;回忆童年时的小伙伴;交代我离开故乡的原因。

前言:童年生活一片灰黄

最穷的村中最穷的家:交代家庭情况

我

父辈们:记叙父辈们的艰辛生活

的

每天最高的享受:奶奶给“我”白面馒

童 头、偷吃白面饼子

年 开始认字:学习认字、交代小伙伴的情况

离开故乡:到济南求学、思念故乡与亲人

理清课文结构(1)(2-3)(4-5)(6-8)(9-10)(11-13)语言质朴

情感真挚合作探究 1、本文采用小标题的形式结构全篇,有何好处 ? 小标题起到提纲挈领、条分缕析的作用,每个小标题都是对该部分内容的概括性总结,让读者一目了然,不仅明白该部分的主要内容,而且可以了解文章由哪几部分组成。另外小标题可以减少一些过渡性文字的铺张,从而突出重点。第一部分(1)总写作者对童年的感受。

第二部分(2—13)写我童年的生活。

第一层(2—10)交代我的生活背景,回忆童年在家乡的生活。

第二层(11—13)离开故乡,抒发思乡之情。理清思路合作探究 1、作者开篇即说“?回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄”结合课文,说说作者为什么如此形容自己的童年?作者生于黑暗、混乱的旧中国,再加上家境贫寒,童年生活一直十分贫困艰辛,没有留下丰富多彩的美好记忆,所以说“回忆起自己的童年来,眼前没有红,没有绿,是一片灰黄。”2、作者的童年生活有什么特点?作者是从哪些方面来表现这一特点的?作者的童年可以说是苦难的童年。作者出身的家庭极度贫穷,一年到头只能“啃红高粱饼子就苦咸菜”,偶尔吃一回白面馒头如同吃“龙肝凤髓”一般,为了吃一块白面饼子,竟被赶到水坑中。作者在6岁时不得不离开家乡,离开父母,这对一个孩子来说,无疑也是极为残酷的事。这些都是作者苦难生活的表现。不是,父辈们这一部分,作者以沉痛的笔调叙述了家庭的变故,父亲和叔父生活的艰辛、创业的艰难,这是作者童年时代家中困窘生活的真实写照,是“我的童年”的记忆的一部分。父辈们在困境中不屈不挠、吃苦耐劳、勇往直前的精神给“我”留下了深刻印象,激励“我”以后即使身处逆境,也不要怨天尤人,要怀着乐观、感恩的心,去感谢命运,这是苦难的童年生活给“我”的启示。3、第④-⑤段,写父辈们生活的艰辛,似乎与“我”的童年生活无关,这是不是偏离文章的主题?为什么?“每天最高的享受”指奶奶给的半个白面馒头。之所以这么说,是因为在那个物质贫乏、人们生活极度贫困的年代,能吃上白面馒头确实不易。加之“我”家家境异常艰苦,平常只有红高粱面饼和咸菜可吃,能尝一尝白面馒头的甘甜滋味当然就更觉珍贵了。而且,白面馒头是奶奶的儿子孝敬她的,奶奶省下半个留给“我”吃,足见她对“我”的喜欢与疼爱。馒头中散发的浓浓情意让“我”享受不尽,感动不已。4、第⑥-⑧中“每天最高的享受”指什么?作者为什么说它是“最高的享受”?哑巴小是作者儿时的玩伴,具体写他的故事,一方面说明作者对童年记忆深刻,对童年友谊极为珍视;另一方面哑巴小作为社会最底层的平凡人物,最后居然能当山大王,练就蹿房越脊的惊人本领,成为“英雄”,确实了不起,表达了作者的敬佩之情,以及对普通人物的关注与尊重。5、第⑨-⑩段作者花大量笔墨写哑巴小的故事,有什么用意?作者博学多智,说古道今,被奉为“国学大师”“学界泰斗”他对知识的重视是不言而喻的。去济南读书,扩大眼界增长才干,是他一生中最关键的转折点,否则今天仍然在故乡种地,可见拥有知识的好处。可十年文革打破了季老原有的平静生活,漫无期限的批斗与劳作使季老身心疲惫,让他深感知识的可怕,所以觉得没有知识反倒是好事,至少不会受到迫害。但他并没有消沉,而是以乐观的心态、坚强的意志熬过了那些黑暗的岁月,并坚持学习研究。6、第11-13段(1)“知识改变命运”“知识就是力量”,拥有知识是人生一大幸事,可作者为什么曾经觉得学识丰富反倒是坏事,宁愿过一个“浑浑噩噩但舒舒服服的日子”?如何理解作者对待知识的态度?童年的生活虽苦,但对作者却产生了深远的影响。

---苦难生活培养了他坚毅的性格,让他一生不畏各种不可预测的困苦。

---苦难的生活使他养成了对物质生活不在意的品质,而只追求生活上的富足。

---苦难生活中真挚的亲情、友情让他感受到温暖,成为他一生幸福的记忆。童年的苦难生活对作者产生了怎样的影响?思考与感悟品味下列句子,注意加点词语,思考其中蕴含着作者怎样的人生感悟?1、这些芝麻绿豆般的小事是不折不扣的身边琐事,使我终身受用不尽。

2、我每次想到这样一个光着屁股游玩的小伙伴成为这样一个“英雄”,就颇有骄傲之意。

3、尽管此时不但能吃上白面馒头,而且还能吃上肉,但是我宁愿再啃红高粱饼子就苦咸菜。1、这些芝麻绿豆般的小事是不折不扣的身边琐事,使我终身受用不尽。“受用不尽”,意思是得到的好处一生也用不完。苦难的经历是作者人生中一笔宝贵的财富,正是贫穷和磨难给了他坚强、乐观的生活态度。这些小事,能激励作者前进,鼓舞作者振作,促使作者养成对物质生活要求不高的良好习惯,等等。2、我每次想到这样一个光着屁股游玩的小伙伴成为这样一个“英雄”,就颇有骄傲之意。“骄傲”在这里是“自豪”的意思。虽然这个童年的小伙伴算不得一个真正的英雄,但他那坚强的性格、绿林英雄的义气,让“我”为之自豪。3、尽管此时不但能吃上白面馒头,而且还能吃上肉,但是我宁愿再啃红高粱饼子就苦咸菜。“宁愿”在这里是指,在“白面馒头”和“红高粱饼子、苦咸菜”之间,我宁愿选择后者,其实是说,物质与亲情相比,作者选择的是亲情,是母爱,是能够回到母亲身边。对于6岁的孩子来说,离开了母亲的日子是痛苦的、寂寞的、可怕的。没有任何物质财富能够替代母爱。品味语言 学者钟敬文这样评价季羡林的散文“浮花浪蕊岂真芳,语朴情醇是真行;我爱先生文品好,如同野老话家常”。试结合文章内容,品析季羡林散文“语朴情醇”“野老话家常”的特点。

例如:“我父亲同另外的一个弟弟(九叔)孤苦伶仃,相依为命,房无一间,地无一垄,两个无父无母的孤儿,活下去是什么滋味,活着是多么困难。概可想见 ”虽无过多的描述也只是平平淡淡的记述事实,都让人读来心酸。主题探究文章通过回忆童年那一段极其艰苦辛酸往事,表现了童年生活的艰苦和辛酸,表达了对亲人和儿时伙伴的无限怀念之情,以及对家乡的思念之情,并对现在的孩子寄予了殷切的希望。 文学的最高境界是朴素,季先生的作品就达到了这个境界。他朴素,是因为他真诚。 本文回忆了我的童年生活,再现了20世纪初山东农村劳动人民的真实生活状况,表达“我”对童年生活的留恋,对家乡的思念之情。小结:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》