湘科版(2017秋)五年级上册科学期末综合题专题训练题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湘科版(2017秋)五年级上册科学期末综合题专题训练题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 938.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-23 16:34:56 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

湘教版五年级上册科学期末综合题专题训练题

1.有暖气之前,冬天人们通常会用炉子取暖,取暖的同时会在炉子上烧水(如图)。请仔细看图,分析图中各物体间热传递的方式,按要求填在相应的位置。

(1)热在水壶里的水中的方式 。

(2)小朋友伸手靠近炉子取暖,这时主要运用了热传递中的 。

(3)点燃炉子后,整个屋子里都变暖和了,炉子的热是通过 的方式让整个屋子变暖的。

2.如图,用手把一块木块按入水中,然后放手(放手瞬间如图)。

(1)请在图中用箭头线画出浸没在水中的木块受力情况。

(2)在刚松手后,木块受到的浮力 (填“大于”“小于”或“等于”)重力。此时,木块怎样运动? 。

(3)最后,木块的位置怎样? ,这时木块受到的浮力

(填“大于”“小于”或“等于”)重力。

3.《舌尖上的中国》第三季热播,好多人被“章丘铁锅”圈粉,原来章丘手工铁锅制造要过十八遍火候,在一千度的高温下,生铁中的碳和氧气反应生成二氧化碳,由此降低铁中的含碳量,使铁锅更加坚韧。在制作过程中,除了高温,还要经受无数次敲打,不断改变它的形状,直到锅如明镜。

(1)本文中“章丘铁锅”的制作过程,发生物理变化的过程是: ;发生化学变化的过程是: 。

(2)相同体积的二氧化碳要比空气 (填“重"或“轻”),而且二氧化碳 (填“支持”或“不支持”)燃烧。

(3)铁质的厨具容易生锈,下列( )的铁锅最易生锈。

A.涂上油漆 B.放在通风处 C.用盐水擦洗

4.热量的传递

(1)烧水壶的底部是金属材质,因为金属属于( )。

A.热的良导体 B.热的不良导体 C.无法判断

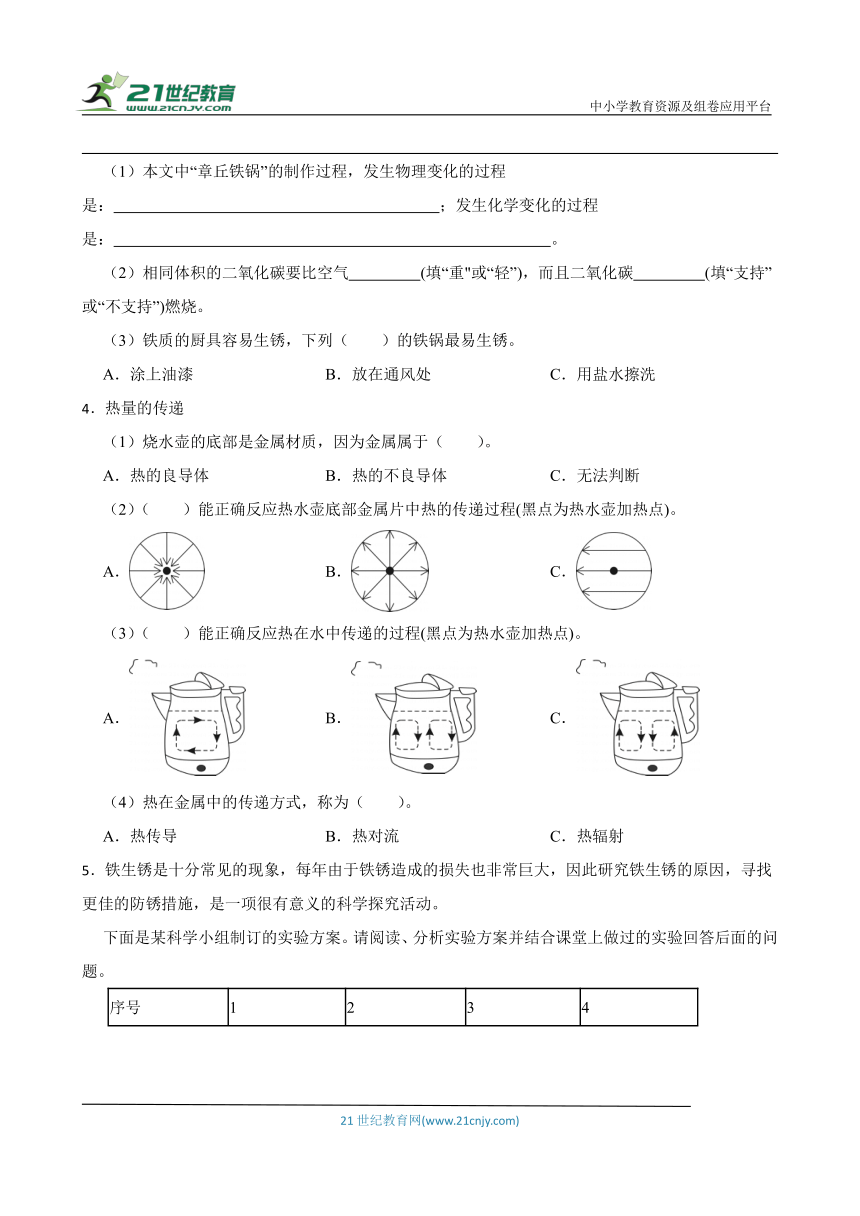

(2)( )能正确反应热水壶底部金属片中热的传递过程(黑点为热水壶加热点)。

A. B. C.

(3)( )能正确反应热在水中传递的过程(黑点为热水壶加热点)。

A. B. C.

(4)热在金属中的传递方式,称为( )。

A.热传导 B.热对流 C.热辐射

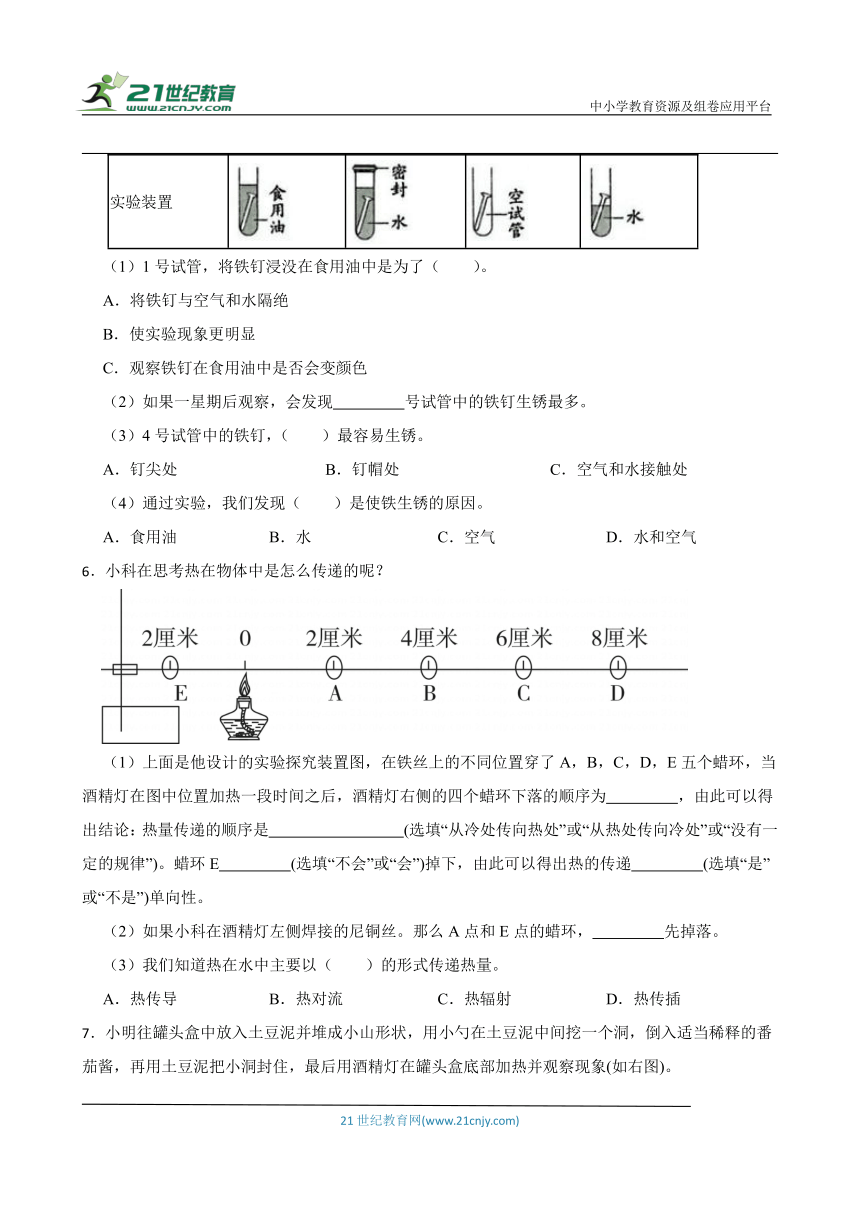

5.铁生锈是十分常见的现象,每年由于铁锈造成的损失也非常巨大,因此研究铁生锈的原因,寻找更佳的防锈措施,是一项很有意义的科学探究活动。

下面是某科学小组制订的实验方案。请阅读、分析实验方案并结合课堂上做过的实验回答后面的问题。

序号 1 2 3 4

实验装置

(1)1号试管,将铁钉浸没在食用油中是为了( )。

A.将铁钉与空气和水隔绝

B.使实验现象更明显

C.观察铁钉在食用油中是否会变颜色

(2)如果一星期后观察,会发现 号试管中的铁钉生锈最多。

(3)4号试管中的铁钉,( )最容易生锈。

A.钉尖处 B.钉帽处 C.空气和水接触处

(4)通过实验,我们发现( )是使铁生锈的原因。

A.食用油 B.水 C.空气 D.水和空气

6.小科在思考热在物体中是怎么传递的呢?

(1)上面是他设计的实验探究装置图,在铁丝上的不同位置穿了A,B,C,D,E五个蜡环,当酒精灯在图中位置加热一段时间之后,酒精灯右侧的四个蜡环下落的顺序为 ,由此可以得出结论:热量传递的顺序是 (选填“从冷处传向热处”或“从热处传向冷处”或“没有一定的规律”)。蜡环E (选填“不会”或“会”)掉下,由此可以得出热的传递 (选填“是”或“不是”)单向性。

(2)如果小科在酒精灯左侧焊接的尼铜丝。那么A点和E点的蜡环, 先掉落。

(3)我们知道热在水中主要以( )的形式传递热量。

A.热传导 B.热对流 C.热辐射 D.热传插

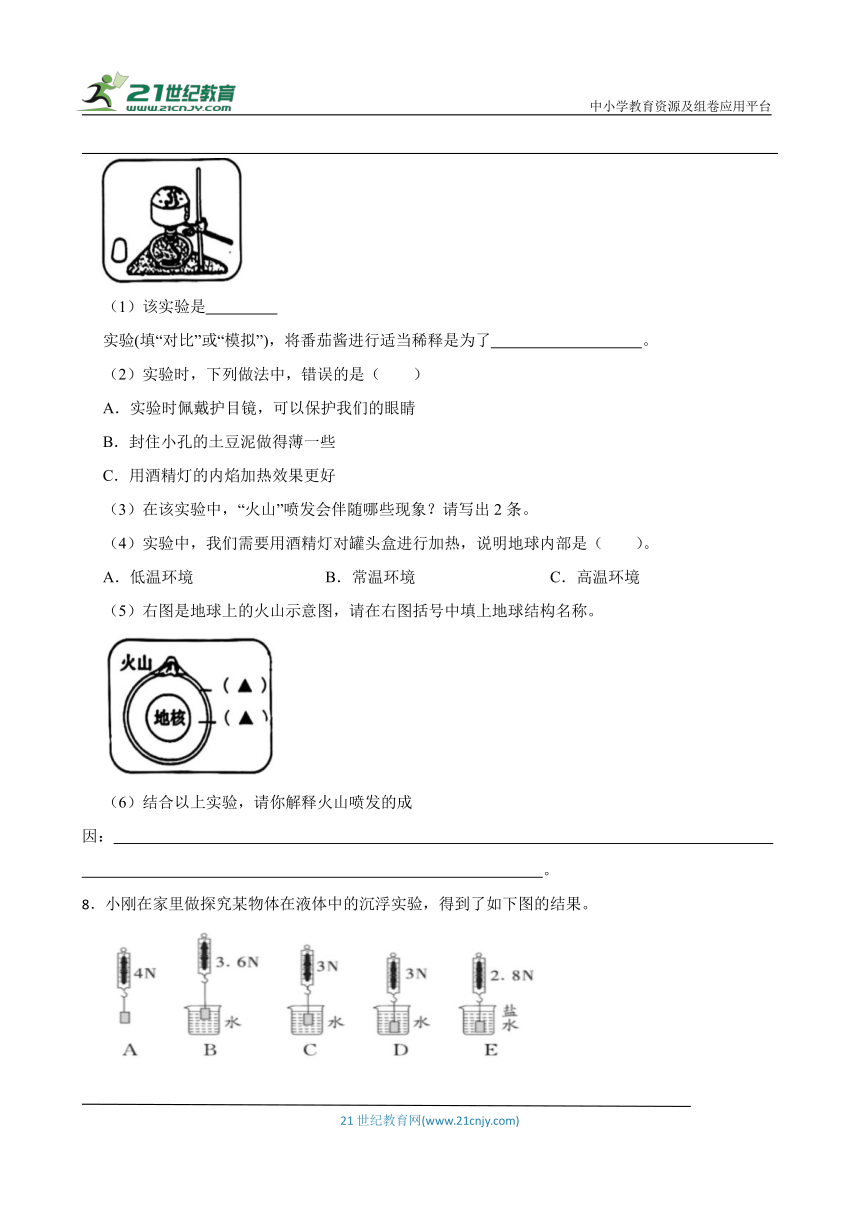

7.小明往罐头盒中放入土豆泥并堆成小山形状,用小勺在土豆泥中间挖一个洞,倒入适当稀释的番茄酱,再用土豆泥把小洞封住,最后用酒精灯在罐头盒底部加热并观察现象(如右图)。

(1)该实验是

实验(填“对比”或“模拟”),将番茄酱进行适当稀释是为了 。

(2)实验时,下列做法中,错误的是( )

A.实验时佩戴护目镜,可以保护我们的眼睛

B.封住小孔的土豆泥做得薄一些

C.用酒精灯的内焰加热效果更好

(3)在该实验中,“火山”喷发会伴随哪些现象?请写出2条。

(4)实验中,我们需要用酒精灯对罐头盒进行加热,说明地球内部是( )。

A.低温环境 B.常温环境 C.高温环境

(5)右图是地球上的火山示意图,请在右图括号中填上地球结构名称。

(6)结合以上实验,请你解释火山喷发的成因: 。

8.小刚在家里做探究某物体在液体中的沉浮实验,得到了如下图的结果。

(1)B和C实验中,因为物体浸入水中体积大小不同,所以B中。物体受到的浮力比C中物体受到的浮力 。

(2)D实验中物体受到的浮力是 N,E实验中物体受到的浮力是 N。

(3)D和E两个实验中浮力不同的原因是( )。

A.物体的重量不同

B.浸入水中的深浅不同

C.液体的成分不同

9.马铃薯在水中的沉浮情况如下图,请分析并回答下列问题:

(1)将马铃薯放入水槽中,马铃薯沉人水底,这个过程中马铃薯受到的浮力( )。

A.先变小后不变 B.先变大后不变 C.越来越大

(2)把这块马铃薯切成一大一小两块放到水里,则大的会 ,小的会 。(填“沉”或“浮”)

(3)将马铃薯浸没在装有200毫升水的烧杯中,此时水面的刻度是230毫升,马铃薯排开的水量是 毫升。

(4) 测得这块马铃薯在空气中的重力是1.7N,把它全部浸入水中测力计上显示的读数是0.9N,这块马铃薯在水中受到的浮力是 N。

(5)一位同学在水中加了一些盐,发现马铃薯没有浮起来,这是因为

10.如下图所示是长江流域立体剖面示意图(相当于切蛋糕-样把地形切出了一块)。仔细读图,然后回答问题。

(1)剖面示意图中的B河段,通常会有很多( )。

A.棱角分明的大石 B.比较光滑的卵石 C.十分细小的泥沙

(2)D处是长江入海口,这里有中国第三大岛崇明岛。崇明岛的形成是由于河流对土地的 (填“侵蚀”“风化”或“沉积”)作用。

(3)长江发源于青藏高原的唐古拉山脉。该山脉高度在海拔6000米左右,山峰高耸入云,蜿蜒起伏,这一地区属于中国五大地形中的 。

(4)唐古拉山脉在中生代时开始形成,因岩层褶皱隆起而逐渐露出海面。可推测,该山脉是由于大陆板块之间的 (填“碰撞”“分离”或“平移”)而形成的。

(5)唐古拉山脉最高峰各拉丹冬海拔6621米,山顶常年积雪,山脊如刀刃,山顶呈三角形,这种地貌主要是由于受到 (填“河 流"或“冰川”)的侵蚀。

答案解析部分

1.【答案】(1)热传导

(2)热辐射

(3)辐射

2.【答案】(1)

(2)大于;上浮

(3)漂浮;等于

3.【答案】(1)还要经受无数次敲打,不断改变它的形状;在一千度的高温下,生铁中的碳和氧气反应生成二氧化碳

(2)重;不支持

(3)C

4.【答案】(1)A

(2)B

(3)B

(4)A

5.【答案】(1)A

(2)4

(3)C

(4)D

6.【答案】(1)ABCD;从热处向冷处;会;不是

(2)E

(3)B

7.【答案】(1)模拟;实验效果会更好

(2)C

(3)“岩浆”不断上涌,最后冒着热气,并伴随着大量气泡,从薄弱的火山口喷涌而出。

(4)C

(5)从外到内为 地壳 地幔

(6)火山喷发的成因是由于地壳的不停运动。地球内部充满炽热的岩浆,在极大的压力之下,岩浆便会从薄弱的地方冲破地壳,喷涌而出,从而造成火山喷发。

8.【答案】(1)小

(2)1;1.2

(3)C

9.【答案】(1)B

(2)沉;沉

(3)30

(4)0.8

(5)加入的食盐太少了(盐水的浓度太低)

10.【答案】(1)B

(2)沉积

(3)山地

(4)碰撞

(5)冰川

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

湘教版五年级上册科学期末综合题专题训练题

1.有暖气之前,冬天人们通常会用炉子取暖,取暖的同时会在炉子上烧水(如图)。请仔细看图,分析图中各物体间热传递的方式,按要求填在相应的位置。

(1)热在水壶里的水中的方式 。

(2)小朋友伸手靠近炉子取暖,这时主要运用了热传递中的 。

(3)点燃炉子后,整个屋子里都变暖和了,炉子的热是通过 的方式让整个屋子变暖的。

2.如图,用手把一块木块按入水中,然后放手(放手瞬间如图)。

(1)请在图中用箭头线画出浸没在水中的木块受力情况。

(2)在刚松手后,木块受到的浮力 (填“大于”“小于”或“等于”)重力。此时,木块怎样运动? 。

(3)最后,木块的位置怎样? ,这时木块受到的浮力

(填“大于”“小于”或“等于”)重力。

3.《舌尖上的中国》第三季热播,好多人被“章丘铁锅”圈粉,原来章丘手工铁锅制造要过十八遍火候,在一千度的高温下,生铁中的碳和氧气反应生成二氧化碳,由此降低铁中的含碳量,使铁锅更加坚韧。在制作过程中,除了高温,还要经受无数次敲打,不断改变它的形状,直到锅如明镜。

(1)本文中“章丘铁锅”的制作过程,发生物理变化的过程是: ;发生化学变化的过程是: 。

(2)相同体积的二氧化碳要比空气 (填“重"或“轻”),而且二氧化碳 (填“支持”或“不支持”)燃烧。

(3)铁质的厨具容易生锈,下列( )的铁锅最易生锈。

A.涂上油漆 B.放在通风处 C.用盐水擦洗

4.热量的传递

(1)烧水壶的底部是金属材质,因为金属属于( )。

A.热的良导体 B.热的不良导体 C.无法判断

(2)( )能正确反应热水壶底部金属片中热的传递过程(黑点为热水壶加热点)。

A. B. C.

(3)( )能正确反应热在水中传递的过程(黑点为热水壶加热点)。

A. B. C.

(4)热在金属中的传递方式,称为( )。

A.热传导 B.热对流 C.热辐射

5.铁生锈是十分常见的现象,每年由于铁锈造成的损失也非常巨大,因此研究铁生锈的原因,寻找更佳的防锈措施,是一项很有意义的科学探究活动。

下面是某科学小组制订的实验方案。请阅读、分析实验方案并结合课堂上做过的实验回答后面的问题。

序号 1 2 3 4

实验装置

(1)1号试管,将铁钉浸没在食用油中是为了( )。

A.将铁钉与空气和水隔绝

B.使实验现象更明显

C.观察铁钉在食用油中是否会变颜色

(2)如果一星期后观察,会发现 号试管中的铁钉生锈最多。

(3)4号试管中的铁钉,( )最容易生锈。

A.钉尖处 B.钉帽处 C.空气和水接触处

(4)通过实验,我们发现( )是使铁生锈的原因。

A.食用油 B.水 C.空气 D.水和空气

6.小科在思考热在物体中是怎么传递的呢?

(1)上面是他设计的实验探究装置图,在铁丝上的不同位置穿了A,B,C,D,E五个蜡环,当酒精灯在图中位置加热一段时间之后,酒精灯右侧的四个蜡环下落的顺序为 ,由此可以得出结论:热量传递的顺序是 (选填“从冷处传向热处”或“从热处传向冷处”或“没有一定的规律”)。蜡环E (选填“不会”或“会”)掉下,由此可以得出热的传递 (选填“是”或“不是”)单向性。

(2)如果小科在酒精灯左侧焊接的尼铜丝。那么A点和E点的蜡环, 先掉落。

(3)我们知道热在水中主要以( )的形式传递热量。

A.热传导 B.热对流 C.热辐射 D.热传插

7.小明往罐头盒中放入土豆泥并堆成小山形状,用小勺在土豆泥中间挖一个洞,倒入适当稀释的番茄酱,再用土豆泥把小洞封住,最后用酒精灯在罐头盒底部加热并观察现象(如右图)。

(1)该实验是

实验(填“对比”或“模拟”),将番茄酱进行适当稀释是为了 。

(2)实验时,下列做法中,错误的是( )

A.实验时佩戴护目镜,可以保护我们的眼睛

B.封住小孔的土豆泥做得薄一些

C.用酒精灯的内焰加热效果更好

(3)在该实验中,“火山”喷发会伴随哪些现象?请写出2条。

(4)实验中,我们需要用酒精灯对罐头盒进行加热,说明地球内部是( )。

A.低温环境 B.常温环境 C.高温环境

(5)右图是地球上的火山示意图,请在右图括号中填上地球结构名称。

(6)结合以上实验,请你解释火山喷发的成因: 。

8.小刚在家里做探究某物体在液体中的沉浮实验,得到了如下图的结果。

(1)B和C实验中,因为物体浸入水中体积大小不同,所以B中。物体受到的浮力比C中物体受到的浮力 。

(2)D实验中物体受到的浮力是 N,E实验中物体受到的浮力是 N。

(3)D和E两个实验中浮力不同的原因是( )。

A.物体的重量不同

B.浸入水中的深浅不同

C.液体的成分不同

9.马铃薯在水中的沉浮情况如下图,请分析并回答下列问题:

(1)将马铃薯放入水槽中,马铃薯沉人水底,这个过程中马铃薯受到的浮力( )。

A.先变小后不变 B.先变大后不变 C.越来越大

(2)把这块马铃薯切成一大一小两块放到水里,则大的会 ,小的会 。(填“沉”或“浮”)

(3)将马铃薯浸没在装有200毫升水的烧杯中,此时水面的刻度是230毫升,马铃薯排开的水量是 毫升。

(4) 测得这块马铃薯在空气中的重力是1.7N,把它全部浸入水中测力计上显示的读数是0.9N,这块马铃薯在水中受到的浮力是 N。

(5)一位同学在水中加了一些盐,发现马铃薯没有浮起来,这是因为

10.如下图所示是长江流域立体剖面示意图(相当于切蛋糕-样把地形切出了一块)。仔细读图,然后回答问题。

(1)剖面示意图中的B河段,通常会有很多( )。

A.棱角分明的大石 B.比较光滑的卵石 C.十分细小的泥沙

(2)D处是长江入海口,这里有中国第三大岛崇明岛。崇明岛的形成是由于河流对土地的 (填“侵蚀”“风化”或“沉积”)作用。

(3)长江发源于青藏高原的唐古拉山脉。该山脉高度在海拔6000米左右,山峰高耸入云,蜿蜒起伏,这一地区属于中国五大地形中的 。

(4)唐古拉山脉在中生代时开始形成,因岩层褶皱隆起而逐渐露出海面。可推测,该山脉是由于大陆板块之间的 (填“碰撞”“分离”或“平移”)而形成的。

(5)唐古拉山脉最高峰各拉丹冬海拔6621米,山顶常年积雪,山脊如刀刃,山顶呈三角形,这种地貌主要是由于受到 (填“河 流"或“冰川”)的侵蚀。

答案解析部分

1.【答案】(1)热传导

(2)热辐射

(3)辐射

2.【答案】(1)

(2)大于;上浮

(3)漂浮;等于

3.【答案】(1)还要经受无数次敲打,不断改变它的形状;在一千度的高温下,生铁中的碳和氧气反应生成二氧化碳

(2)重;不支持

(3)C

4.【答案】(1)A

(2)B

(3)B

(4)A

5.【答案】(1)A

(2)4

(3)C

(4)D

6.【答案】(1)ABCD;从热处向冷处;会;不是

(2)E

(3)B

7.【答案】(1)模拟;实验效果会更好

(2)C

(3)“岩浆”不断上涌,最后冒着热气,并伴随着大量气泡,从薄弱的火山口喷涌而出。

(4)C

(5)从外到内为 地壳 地幔

(6)火山喷发的成因是由于地壳的不停运动。地球内部充满炽热的岩浆,在极大的压力之下,岩浆便会从薄弱的地方冲破地壳,喷涌而出,从而造成火山喷发。

8.【答案】(1)小

(2)1;1.2

(3)C

9.【答案】(1)B

(2)沉;沉

(3)30

(4)0.8

(5)加入的食盐太少了(盐水的浓度太低)

10.【答案】(1)B

(2)沉积

(3)山地

(4)碰撞

(5)冰川

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录