高中地理湘教版(2019)必修一3.2大气的受热过程(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理湘教版(2019)必修一3.2大气的受热过程(共29张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 28.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-23 09:29:53 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

3.2 大气的受热过程

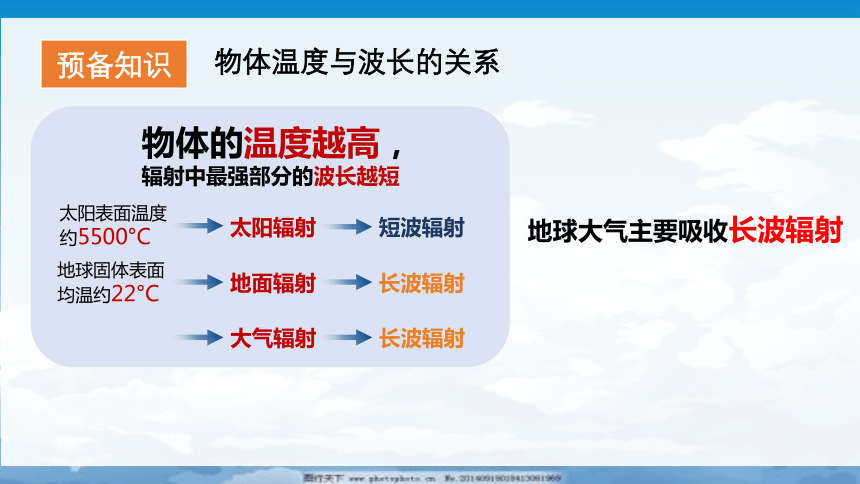

地球大气主要吸收长波辐射

物体的温度越高,

辐射中最强部分的波长越短

太阳表面温度

约5500°C

地球固体表面

均温约22°C

太阳辐射

地面辐射

大气辐射

短波辐射

长波辐射

长波辐射

预备知识

物体温度与波长的关系

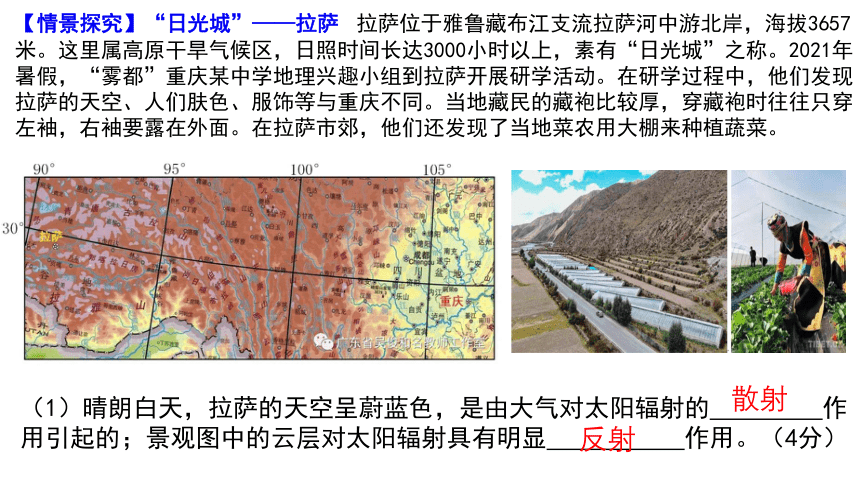

【情景探究】“日光城”——拉萨 拉萨位于雅鲁藏布江支流拉萨河中游北岸,海拔3657米。这里属高原干旱气候区,日照时间长达3000小时以上,素有“日光城”之称。2021年暑假,“雾都”重庆某中学地理兴趣小组到拉萨开展研学活动。在研学过程中,他们发现拉萨的天空、人们肤色、服饰等与重庆不同。当地藏民的藏袍比较厚,穿藏袍时往往只穿左袖,右袖要露在外面。在拉萨市郊,他们还发现了当地菜农用大棚来种植蔬菜。

(1)晴朗白天,拉萨的天空呈蔚蓝色,是由大气对太阳辐射的 作用引起的;景观图中的云层对太阳辐射具有明显 作用。(4分)

散射

反射

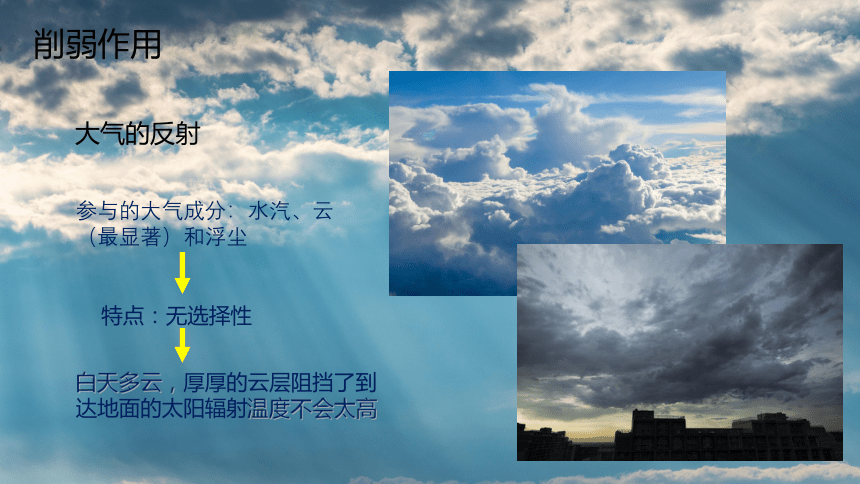

大气削弱作用的主要形式:云层反射(无选择性)

大气的反射

参与的大气成分:水汽、云(最显著)和浮尘

特点:无选择性

白天多云,厚厚的云层阻挡了到达地面的太阳辐射温度不会太高

削弱作用

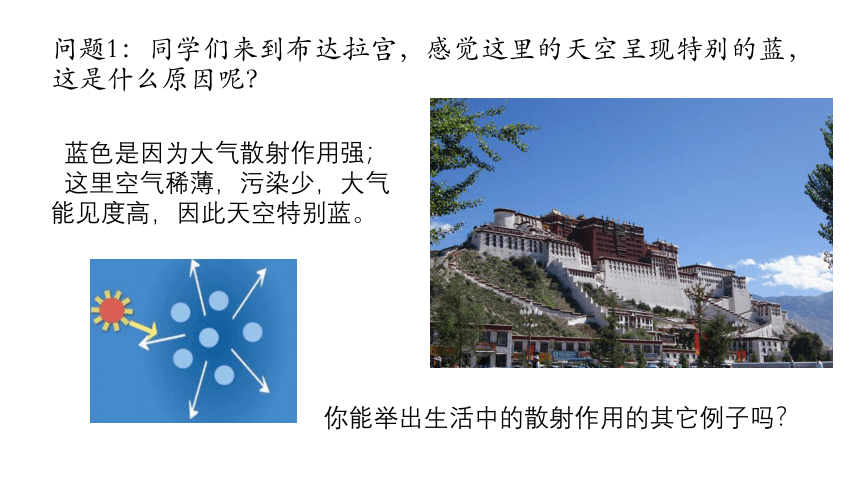

蓝色是因为大气散射作用强;

这里空气稀薄,污染少,大气能见度高,因此天空特别蓝。

问题1:同学们来到布达拉宫,感觉这里的天空呈现特别的蓝,这是什么原因呢?

你能举出生活中的散射作用的其它例子吗?

大气的散射作用

削弱作用

参与的大气成分:空气分子和微小尘埃

特征:有选择性

波长较短的蓝、紫色光较易被散射

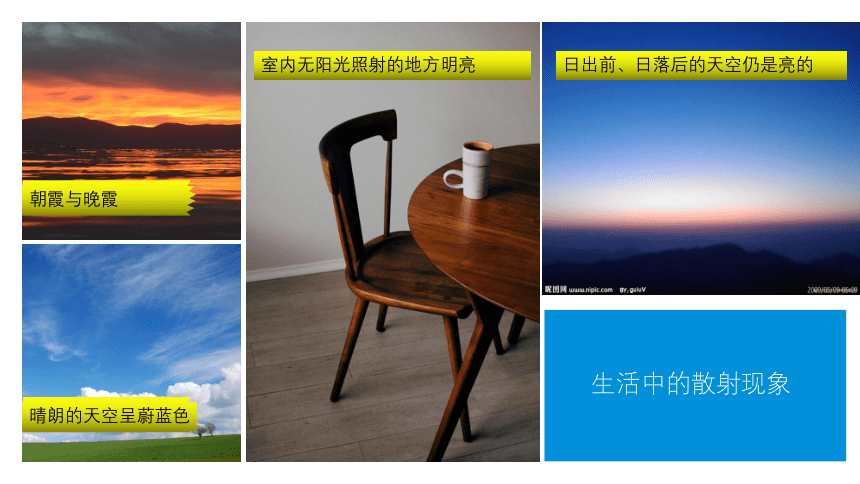

生活中的散射现象

室内无阳光照射的地方明亮

晴朗的天空呈蔚蓝色

朝霞与晚霞

日出前、日落后的天空仍是亮的

大气的吸收作用

选择性

臭氧大量吸收紫外线

二氧化碳、水汽吸收红外线

大气对太阳辐射中能量最强的可见光吸收得很少,大部分可见光能够透过大气到地面。

削弱作用

年降水量 年均日照时数 平均海拔高度 空气密度 空气优良率

拉萨 200-500毫米 3000小时 3650米 相当于平原63% 99.7%

重庆 1155毫米 1150小时 500米 67.6%

(2)结合材料请从大气削弱的角度分析拉萨成为日光城的原因。

①海拔高、空气稀薄、大气污染少→大气能见度高,对太阳辐射的反射、吸收等削弱作用弱

② 降水量少,晴天多→云层少,反射太阳辐射少;

海拔高,空气稀薄,大气对地面辐射的吸收少,保温作用弱,故气温低。

问题3:来到拉萨后,小明发现太阳光很强,但站在树荫下感受的当地气温并不高,这是怎么回事呢?

地面才是大气热量的直接来源,为什么??

大气的受热过程

太阳辐射

地面增温

地面吸收

射向宇宙

地面辐射

大气吸收

大气辐射

大气吸收 、反射、散射等削弱作用

大气逆辐射

保温作用

太阳暖大地

大气还大地

大地暖大气

射向宇宙

大气上界

【情景探究】“日光城”——拉萨 拉萨位于雅鲁藏布江支流拉萨河中游北岸,海拔3657米。这里属高原干旱气候区,日照时间长达3000小时以上,素有“日光城”之称。2021年暑假,“雾都”重庆某中学地理兴趣小组到拉萨开展研学活动。在研学过程中,他们发现拉萨的天空、人们肤色、服饰等与重庆不同。在研学过程中,他们发现拉萨的天空、人们肤色等与重庆不同。当地藏民的藏袍比较厚,穿藏袍时往往只穿左袖,右袖要露在外面。在拉萨市郊,他们还发现了当地菜农用大棚来种植蔬菜。

(3)解释当地藏民衣着服饰特点的原因?(6分)

藏袍比较厚抵御晚上较低的气温;

藏袍穿一个袖子是为适应白天较高的温度,右袖露在外面方便劳动。

【情景探究】“日光城”——拉萨 拉萨位于雅鲁藏布江支流拉萨河中游北岸,海拔3657米。这里属高原干旱气候区,日照时间长达3000小时以上,素有“日光城”之称。2021年暑假,“雾都”重庆某中学地理兴趣小组到拉萨开展研学活动。在研学过程中,他们发现拉萨的天空、人们肤色、服饰等与重庆不同。在研学过程中,他们发现拉萨的天空、人们肤色等与重庆不同。当地藏民的藏袍比较厚,穿藏袍时往往只穿左袖,右袖要露在外面。在拉萨市郊,他们还发现了当地菜农用大棚来种植蔬菜。

(4)说明当地居民用蔬菜大棚种植蔬菜的原理。(6分)

①太阳(短波)辐射透过薄膜进入大棚内使地面增温;②大棚薄膜阻挡大部分地面(长波)辐射散失到棚外

③大棚内气温、低温比较高满足蔬菜生长的需要

为了减轻霜冻或者寒潮给农业生产带来的危害,夜晚农民在田间燃烧湿草制造烟幕,使地里的蔬菜或农作物免遭冻害。试分析其中的原理?

课堂探究

人造烟幕则能增强大气逆辐射,对地面起到保温作用

探究活动:2018年10月28日我国北方经历了一次大范围的降温过程,部分地区出现霜冻。试运用大气受热过程原理,分析在晚秋或者寒冬,霜冻为什么多出现在晴朗的夜晚?

晴天云层少,晚上大气逆辐射弱,地面损失热量多,故在近地面产生霜冻现象;

太阳辐射

月球表面辐射

月球表面辐射

月球没有大气

夜

夜晚温度降至-183°C

白天温度可达127°C

白天,由于没有大气对太阳辐射的削弱作用,升温快,气温很高

夜间,由于没有大气的保温作用,月球表面温度骤降,气温很低

昼夜温差大

短波

长波

分析昼夜温差大小

①地势

②天气

③下垫面

地势高

大气稀薄

→

→

→

白天大气削弱作用弱

夜晚大气保温作用弱

→

→

昼夜温差大

天气晴朗

→

→

白天大气削弱作用弱

夜晚大气保温作用弱

→

→

昼夜温差大

阴天

相反

下垫面

比热容大

→

→

白天增温速度慢

夜晚降温速度慢

→

→

昼夜温差较小(如海洋)

1.农民通常用燃烧秸秆杂草释放烟雾的方法来预防霜冻,其原理是增强了( )

A.① B.② C.③ D.④

2.2017年11月25日下午5时30分,位于印度尼西亚的巴厘岛阿贡火山再次喷发出大量灰黑色火山灰,飘浮在大气中的火山灰能使( )

A.①增强 B.②增强 C.④减弱 D.⑤增强

右图中各箭头及其代表符号①②③④⑤表示太阳、地面、大气、宇宙空间之间的热力作用,其中包括太阳辐射、地面辐射、大气辐射、大气逆辐射、削弱作用(吸收、反射和散射)。据此完成1~3题。

3.青藏高原的纬度比云贵高原高,但年太阳辐射总量比云贵高原大,其原因主要与图中的哪个因素数值大小有关( )

A.① B.② C.③ D.④

D

A

A

地球大气主要吸收长波辐射

物体的温度越高,

辐射中最强部分的波长越短

太阳表面温度

约5500°C

地球固体表面

均温约22°C

太阳辐射

地面辐射

大气辐射

短波辐射

长波辐射

长波辐射

必备知识

物体温度与波长的关系

削弱作用

吸收

反射

散射

臭氧吸收紫外线、二氧化碳和水汽吸收红外线

有选择性

云层、尘埃具有反射作用

无选择性,与云量呈正相关

空气分子和微小尘埃的作用

有选择性,波长越短越容易被散射

蓝紫光最容易被散射,红黄光最不易被散射

课堂探究

探究一:根据所学知识,解释以下地理现象的成因。

夏季多云的白天比晴朗的白天气温要低些。

火山喷发时,在火山灰笼罩下,白天宛如黑夜。

晴朗的天空呈现蔚蓝色。

日出前的黎明、日落后的黄昏,天空仍然是明亮的,天文学称之为晨昏蒙影。

太阳越接近地平线,朝霞、晚霞的颜色就越红。

朝霞不出门,晚霞行千里。

反射

反射

散射

散射

太阳越接近地平线,水汽和尘埃等越多,大气对太阳光的散射作用越明显,波长较短的蓝光和紫光散射掉的越多,保留下来的波长长的红光和橙光越多。

朝霞说明早晨大气中有较多水汽,大气状态不稳定,随着气温上升,对流进一步发展,易造成阴雨天气;晚上由于太阳下山,对流减弱,云也容易消散,天气晴好。

课堂探究

工业革命以来,大气中的二氧化碳浓度不断上升,引发了全球气候变暖。结合书本内容,说明二氧化碳浓度上升对大气受热各个辐射环节产生的影响。

课堂探究

P:探究二: 投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质。不同性质的地面,反射率的差异较大。

1.图中哪些种类的地面的反射率较高,

哪些种类地面的反射率较低。

2.分析地面性质与反射率之间的关系。

3.为什么极地地区气候变暖的速度是

其他地区的数倍?

课堂探究

探究二:投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质。不同性质的地面,反射率的差异较大。

1.图中哪些种类的地面的反射率较高,

哪些种类地面的反射率较低。

新雪、冰面的反射率比较高;

海洋、深色土和耕地反射率较低。

课堂探究

探究二: 投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质。不同性质的地面,反射率的差异较大。

2.分析地面性质与反射率之间的关系。

深色土壤的反射率小于浅色土壤的反射率;

潮湿土壤的反射率小于干燥土壤的反射率;

粗糙表面的反射率小于平滑表面的反射率;

课堂探究

探究二: 投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质。不同性质的地面,反射率的差异较大。

3.为什么极地地区气候变暖的速度是其他地区的数倍?

气候变暖

极地地区冰雪融化

地面反射率下降

地面反射太阳辐射减少

地面吸收太阳辐射增多

地面增温增多

地面辐射增强

大气吸收的地面辐射增多

大气温度上升

课堂探究

探究一:根据所学知识,解释以下地理现象的成因。

到达地面的太阳辐射由低纬向高纬递减。

低纬地区的太阳高度角大,太阳辐射经过大气的路程比较短,被大气削弱得少,到达地面的太阳辐射多;高纬地区则相反。

3.2 大气的受热过程

地球大气主要吸收长波辐射

物体的温度越高,

辐射中最强部分的波长越短

太阳表面温度

约5500°C

地球固体表面

均温约22°C

太阳辐射

地面辐射

大气辐射

短波辐射

长波辐射

长波辐射

预备知识

物体温度与波长的关系

【情景探究】“日光城”——拉萨 拉萨位于雅鲁藏布江支流拉萨河中游北岸,海拔3657米。这里属高原干旱气候区,日照时间长达3000小时以上,素有“日光城”之称。2021年暑假,“雾都”重庆某中学地理兴趣小组到拉萨开展研学活动。在研学过程中,他们发现拉萨的天空、人们肤色、服饰等与重庆不同。当地藏民的藏袍比较厚,穿藏袍时往往只穿左袖,右袖要露在外面。在拉萨市郊,他们还发现了当地菜农用大棚来种植蔬菜。

(1)晴朗白天,拉萨的天空呈蔚蓝色,是由大气对太阳辐射的 作用引起的;景观图中的云层对太阳辐射具有明显 作用。(4分)

散射

反射

大气削弱作用的主要形式:云层反射(无选择性)

大气的反射

参与的大气成分:水汽、云(最显著)和浮尘

特点:无选择性

白天多云,厚厚的云层阻挡了到达地面的太阳辐射温度不会太高

削弱作用

蓝色是因为大气散射作用强;

这里空气稀薄,污染少,大气能见度高,因此天空特别蓝。

问题1:同学们来到布达拉宫,感觉这里的天空呈现特别的蓝,这是什么原因呢?

你能举出生活中的散射作用的其它例子吗?

大气的散射作用

削弱作用

参与的大气成分:空气分子和微小尘埃

特征:有选择性

波长较短的蓝、紫色光较易被散射

生活中的散射现象

室内无阳光照射的地方明亮

晴朗的天空呈蔚蓝色

朝霞与晚霞

日出前、日落后的天空仍是亮的

大气的吸收作用

选择性

臭氧大量吸收紫外线

二氧化碳、水汽吸收红外线

大气对太阳辐射中能量最强的可见光吸收得很少,大部分可见光能够透过大气到地面。

削弱作用

年降水量 年均日照时数 平均海拔高度 空气密度 空气优良率

拉萨 200-500毫米 3000小时 3650米 相当于平原63% 99.7%

重庆 1155毫米 1150小时 500米 67.6%

(2)结合材料请从大气削弱的角度分析拉萨成为日光城的原因。

①海拔高、空气稀薄、大气污染少→大气能见度高,对太阳辐射的反射、吸收等削弱作用弱

② 降水量少,晴天多→云层少,反射太阳辐射少;

海拔高,空气稀薄,大气对地面辐射的吸收少,保温作用弱,故气温低。

问题3:来到拉萨后,小明发现太阳光很强,但站在树荫下感受的当地气温并不高,这是怎么回事呢?

地面才是大气热量的直接来源,为什么??

大气的受热过程

太阳辐射

地面增温

地面吸收

射向宇宙

地面辐射

大气吸收

大气辐射

大气吸收 、反射、散射等削弱作用

大气逆辐射

保温作用

太阳暖大地

大气还大地

大地暖大气

射向宇宙

大气上界

【情景探究】“日光城”——拉萨 拉萨位于雅鲁藏布江支流拉萨河中游北岸,海拔3657米。这里属高原干旱气候区,日照时间长达3000小时以上,素有“日光城”之称。2021年暑假,“雾都”重庆某中学地理兴趣小组到拉萨开展研学活动。在研学过程中,他们发现拉萨的天空、人们肤色、服饰等与重庆不同。在研学过程中,他们发现拉萨的天空、人们肤色等与重庆不同。当地藏民的藏袍比较厚,穿藏袍时往往只穿左袖,右袖要露在外面。在拉萨市郊,他们还发现了当地菜农用大棚来种植蔬菜。

(3)解释当地藏民衣着服饰特点的原因?(6分)

藏袍比较厚抵御晚上较低的气温;

藏袍穿一个袖子是为适应白天较高的温度,右袖露在外面方便劳动。

【情景探究】“日光城”——拉萨 拉萨位于雅鲁藏布江支流拉萨河中游北岸,海拔3657米。这里属高原干旱气候区,日照时间长达3000小时以上,素有“日光城”之称。2021年暑假,“雾都”重庆某中学地理兴趣小组到拉萨开展研学活动。在研学过程中,他们发现拉萨的天空、人们肤色、服饰等与重庆不同。在研学过程中,他们发现拉萨的天空、人们肤色等与重庆不同。当地藏民的藏袍比较厚,穿藏袍时往往只穿左袖,右袖要露在外面。在拉萨市郊,他们还发现了当地菜农用大棚来种植蔬菜。

(4)说明当地居民用蔬菜大棚种植蔬菜的原理。(6分)

①太阳(短波)辐射透过薄膜进入大棚内使地面增温;②大棚薄膜阻挡大部分地面(长波)辐射散失到棚外

③大棚内气温、低温比较高满足蔬菜生长的需要

为了减轻霜冻或者寒潮给农业生产带来的危害,夜晚农民在田间燃烧湿草制造烟幕,使地里的蔬菜或农作物免遭冻害。试分析其中的原理?

课堂探究

人造烟幕则能增强大气逆辐射,对地面起到保温作用

探究活动:2018年10月28日我国北方经历了一次大范围的降温过程,部分地区出现霜冻。试运用大气受热过程原理,分析在晚秋或者寒冬,霜冻为什么多出现在晴朗的夜晚?

晴天云层少,晚上大气逆辐射弱,地面损失热量多,故在近地面产生霜冻现象;

太阳辐射

月球表面辐射

月球表面辐射

月球没有大气

夜

夜晚温度降至-183°C

白天温度可达127°C

白天,由于没有大气对太阳辐射的削弱作用,升温快,气温很高

夜间,由于没有大气的保温作用,月球表面温度骤降,气温很低

昼夜温差大

短波

长波

分析昼夜温差大小

①地势

②天气

③下垫面

地势高

大气稀薄

→

→

→

白天大气削弱作用弱

夜晚大气保温作用弱

→

→

昼夜温差大

天气晴朗

→

→

白天大气削弱作用弱

夜晚大气保温作用弱

→

→

昼夜温差大

阴天

相反

下垫面

比热容大

→

→

白天增温速度慢

夜晚降温速度慢

→

→

昼夜温差较小(如海洋)

1.农民通常用燃烧秸秆杂草释放烟雾的方法来预防霜冻,其原理是增强了( )

A.① B.② C.③ D.④

2.2017年11月25日下午5时30分,位于印度尼西亚的巴厘岛阿贡火山再次喷发出大量灰黑色火山灰,飘浮在大气中的火山灰能使( )

A.①增强 B.②增强 C.④减弱 D.⑤增强

右图中各箭头及其代表符号①②③④⑤表示太阳、地面、大气、宇宙空间之间的热力作用,其中包括太阳辐射、地面辐射、大气辐射、大气逆辐射、削弱作用(吸收、反射和散射)。据此完成1~3题。

3.青藏高原的纬度比云贵高原高,但年太阳辐射总量比云贵高原大,其原因主要与图中的哪个因素数值大小有关( )

A.① B.② C.③ D.④

D

A

A

地球大气主要吸收长波辐射

物体的温度越高,

辐射中最强部分的波长越短

太阳表面温度

约5500°C

地球固体表面

均温约22°C

太阳辐射

地面辐射

大气辐射

短波辐射

长波辐射

长波辐射

必备知识

物体温度与波长的关系

削弱作用

吸收

反射

散射

臭氧吸收紫外线、二氧化碳和水汽吸收红外线

有选择性

云层、尘埃具有反射作用

无选择性,与云量呈正相关

空气分子和微小尘埃的作用

有选择性,波长越短越容易被散射

蓝紫光最容易被散射,红黄光最不易被散射

课堂探究

探究一:根据所学知识,解释以下地理现象的成因。

夏季多云的白天比晴朗的白天气温要低些。

火山喷发时,在火山灰笼罩下,白天宛如黑夜。

晴朗的天空呈现蔚蓝色。

日出前的黎明、日落后的黄昏,天空仍然是明亮的,天文学称之为晨昏蒙影。

太阳越接近地平线,朝霞、晚霞的颜色就越红。

朝霞不出门,晚霞行千里。

反射

反射

散射

散射

太阳越接近地平线,水汽和尘埃等越多,大气对太阳光的散射作用越明显,波长较短的蓝光和紫光散射掉的越多,保留下来的波长长的红光和橙光越多。

朝霞说明早晨大气中有较多水汽,大气状态不稳定,随着气温上升,对流进一步发展,易造成阴雨天气;晚上由于太阳下山,对流减弱,云也容易消散,天气晴好。

课堂探究

工业革命以来,大气中的二氧化碳浓度不断上升,引发了全球气候变暖。结合书本内容,说明二氧化碳浓度上升对大气受热各个辐射环节产生的影响。

课堂探究

P:探究二: 投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质。不同性质的地面,反射率的差异较大。

1.图中哪些种类的地面的反射率较高,

哪些种类地面的反射率较低。

2.分析地面性质与反射率之间的关系。

3.为什么极地地区气候变暖的速度是

其他地区的数倍?

课堂探究

探究二:投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质。不同性质的地面,反射率的差异较大。

1.图中哪些种类的地面的反射率较高,

哪些种类地面的反射率较低。

新雪、冰面的反射率比较高;

海洋、深色土和耕地反射率较低。

课堂探究

探究二: 投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质。不同性质的地面,反射率的差异较大。

2.分析地面性质与反射率之间的关系。

深色土壤的反射率小于浅色土壤的反射率;

潮湿土壤的反射率小于干燥土壤的反射率;

粗糙表面的反射率小于平滑表面的反射率;

课堂探究

探究二: 投射到地面的太阳辐射,并不能全部被地面所吸收,其中又有一部分被地面反射回宇宙空间。地面对太阳辐射的反射率大小,取决于地面的性质。不同性质的地面,反射率的差异较大。

3.为什么极地地区气候变暖的速度是其他地区的数倍?

气候变暖

极地地区冰雪融化

地面反射率下降

地面反射太阳辐射减少

地面吸收太阳辐射增多

地面增温增多

地面辐射增强

大气吸收的地面辐射增多

大气温度上升

课堂探究

探究一:根据所学知识,解释以下地理现象的成因。

到达地面的太阳辐射由低纬向高纬递减。

低纬地区的太阳高度角大,太阳辐射经过大气的路程比较短,被大气削弱得少,到达地面的太阳辐射多;高纬地区则相反。