2024届上海市部分区高三上学期12月模拟考试语文试卷汇编:古代诗歌阅读(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024届上海市部分区高三上学期12月模拟考试语文试卷汇编:古代诗歌阅读(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 42.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-23 09:57:32 | ||

图片预览

文档简介

古代诗歌阅读

上海市宝山区2023-2024学年高三上学期12月一模考试语文试题

(三)阅读下面的诗歌,完成第12-14题。(8分)

从镇江州与游故别①

(南朝梁)何逊

历稔②共追随,一旦辞群匹③。

复如东注水,未有西归日。

夜雨滴空阶,晓灯暗离室。

相悲各罢酒,何时同促膝。

【注释】①从镇江州:建安王萧伟出镇江州,何逊随从出行。②稔(rěn):年。③群匹:众友。

12.下列对这首诗歌写作方法判断不正确的一项是( )。(1分)

A.夸饰 B.比喻 C.对比 D. 虚实

13.下列对诗歌理解、赏析不正确的一项是( )(3分)

A.一二句写诗人与友朋多年情谊到如今分别,点明题旨。

B.三四句化用“百川东到海,何时复西归”,言相聚难再。

C.七句写酒宴结束,辞别在即,“悲”字点出全诗的情感。

D.八句以相约长谈之期,表达对远行人的依恋不舍之情。

14.沈德潜称赞何逊的诗“情词宛转,浅语具深”,请以此赏析画线句的语言表现力。(4分)

上海市浦东新区 2023-2024 学年度第一学期期末教学质量检测高三语文试卷

(三)阅读下面的诗歌,完成第 12-14 题。(8 分)

【甲】登黄鹤楼

(清)刘大魁

飘零踪迹来西楚,黄鹄山头俯大荒。

地涌楼台侵斗极①,天输江汉下荆扬②。

野花烂漫空千树,归雁萧条忽几行。

老去弟兄皆异域,独将衰鬓对残阳。

【乙】

盖天所以挫抑之,使其胸中浩然之气蕴而不出,郁而不舒,因之羁愁感愤,适遇夫风霜雨露山水花鸟,而莫不抉其幽深,形于咏叹,尽发之为文章,以传于后世,增益其所不能,固在于此。

——刘大魁《张纳堂诗序》

[注]①斗极:北斗星和北极星。②荆扬:荆州和扬州,泛指长江中下游地区。

12.甲诗的题材可归为( )。(1 分)

A.送别类 B.咏怀类 C.田园类 D.怀古类

13.以下评价适用于甲诗的一项是( )。(2 分)

A.雄浑沉郁 B.淡远清新 C.豪迈悲壮 D.含蓄蕴藉

14.请结合诗人乙文中的观点,分析其在甲诗中是怎样表达内心复杂情感的。(5 分)

上海市奉贤区2023-2024学年高三上学期12月一模考试语文试卷

(三)阅读下面作品,完成12-14题。(8分)

六州歌头① (南宋)张孝祥

长淮②望断,关塞莽然平。征尘暗,霜风劲,悄边声。黯销凝。追想当年事,殆天数,非人力。洙泗上,弦歌地,亦羶腥。隔水毡乡,落日牛羊下,区脱③纵横。看名王④宵猎,骑火一川明。笳鼓悲鸣,遣人惊。

念腰间箭,匣中剑,空埃蠹,竟何成!时易失,心徒壮,岁将零。渺神京。干羽方怀远⑤,静烽燧,且休兵。冠盖使,纷驰骛,若为情?闻道中原遗老,常南望,翠葆霓旌。使行人到此,忠愤气填膺,有泪如倾。

【注释】①本词写于宋孝宗隆兴元年(1163年),当时南宋北伐军在符离溃败,朝廷中主和派重又得势。②长淮:淮河。绍兴十一年(1141年),南宋向金屈膝求和,约定以淮河为界。③区脱:借指金兵哨所;④名王:指金兵的将帅;⑤怀远:用礼乐来使边远的少数民族归顺。

12. 从字数上看,本词143字,属于 。(1分)

13. 对这首词分析不恰当的一项是( )(2分)

A.“洙泗上”三句用虚写指礼乐之邦沦陷。

B.“翠葆霓旌”一词用比喻形容皇帝仪仗。

C.本词多用三言单句构成紧张激越的语势。

D.本词多用领字来组织内容使行文层次强。

14. 结合全词,分析词人寄寓的丰富情感。(5分)

上海市嘉定区2023-2024学年高三年级第一次质量调研语文试卷

(三)阅读下面的诗歌,完成12—14题。(8分)

挽王中丞①二首

〔明〕李攀龙

其一

司马台②前列柏高,风云犹自夹旌旄。属镂③不是君王意,莫作胥山万里涛④。

其二

幕府高临碣石开,蓟门丹旐⑤重徘徊。沙场入夜多风雨,人见亲提铁骑来!

【注释】①王中丞:王忬,明人,王世贞之父,李攀龙友,曾以右副都御史(故称“中丞”)为蓟辽总督(总督顺天、保定、辽东等处军务),与权相严嵩不合,后遭其迫害至死。②司马台:古时,掌兵权的人被称作大司马,汉代御史府多列柏,故后人称御史台为“柏台”。③属镂:剑名,伍子胥被吴王夫差赐属镂之剑,自刎而死。④胥山:山名,相传因吴人缅怀伍子胥在山上立祠纪念而得名。传说伍子胥死后为钱塘潮神,驱水为涛,以泄不平。⑤丹旐:旧时出丧所用的红色铭旌,旐:音zhào,招魂幡。

12.请结合注释判断上面两首诗歌中暗示王中丞生前所任官职的意象分别是“ ”和“ ”。(2分)

13.对上面两首诗歌前两句理解和分析有误的一项是 ( )。(2分)

A.其一首句以高耸入云整齐排布的柏树象征王忬为官廉正高洁,直气劲节。

B.其一第二句写风云中飞舞的旌旗里夹杂着凶险的杀气,暗示斗争的残酷。

C.其二首句写王中丞的府衙正对着碣石开设,言其曾镇守边关,亲身征讨。

D.其二第二句写府衙主人已逝,旌旗不再,代之以肃穆的招魂幡来回招展。

14.清代学者沈德潜评李攀龙的绝句“语近情深”,评这两首挽诗“为中丞吐气”,请结合上面两首诗歌画线部分的内容,对此评价加以分析。(4分)

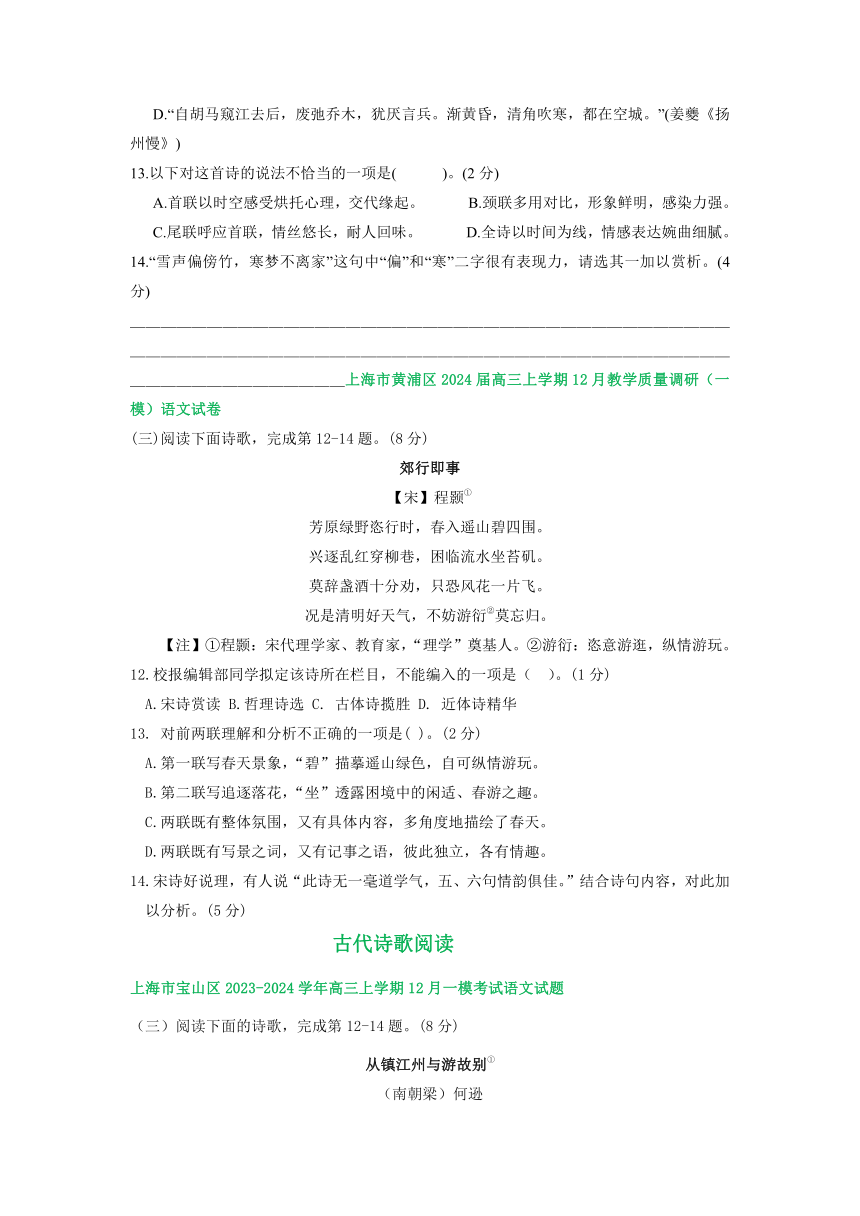

上海市长宁区2024届高三上学期12月教学质量调研(一模)语文试卷

(三) 阅读下面的诗歌,完成第 12-14 题。(8 分)

桂州腊夜 戎昱

坐到三更尽,归仍万里赊。

雪声偏傍竹,寒梦不离家。

晓角分残漏,孤灯落碎花。

二年随骠骑,辛苦向天涯。

12.文学家多善用视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等感觉意象,藉以引起读者的联想。以下选项中运用上述感觉意象少于三种的一项是( )。(2 分)

A.戎昱《桂州腊夜》全诗。

B.“千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。”(柳永《望海潮》

C.“雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。”(秦观《踏莎行》》

D.“自胡马窥江去后,废弛乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。”(姜夔《扬州慢》)

13.以下对这首诗的说法不恰当的一项是( )。(2分)

A.首联以时空感受烘托心理,交代缘起。 B.颈联多用对比,形象鲜明,感染力强。

C.尾联呼应首联,情丝悠长,耐人回味。 D.全诗以时间为线,情感表达婉曲细腻。

14.“雪声偏傍竹,寒梦不离家”这句中“偏”和“寒”二字很有表现力,请选其一加以赏析。(4分)

____________________________________________________________________________________________上海市黄浦区2024届高三上学期12月教学质量调研(一模)语文试卷

(三)阅读下面诗歌,完成第12-14题。(8分)

郊行即事

【宋】程颢①

芳原绿野恣行时,春入遥山碧四围。

兴逐乱红穿柳巷,困临流水坐苔矶。

莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞。

况是清明好天气,不妨游衍②莫忘归。

【注】①程颢:宋代理学家、教育家,“理学”奠基人。②游衍:恣意游逛,纵情游玩。

12.校报编辑部同学拟定该诗所在栏目,不能编入的一项是( )。(1分)

A.宋诗赏读 B.哲理诗选 C. 古体诗揽胜 D. 近体诗精华

13. 对前两联理解和分析不正确的一项是( )。(2分)

A.第一联写春天景象,“碧”描摹遥山绿色,自可纵情游玩。

B.第二联写追逐落花,“坐”透露困境中的闲适、春游之趣。

C.两联既有整体氛围,又有具体内容,多角度地描绘了春天。

D.两联既有写景之词,又有记事之语,彼此独立,各有情趣。

14.宋诗好说理,有人说“此诗无一毫道学气,五、六句情韵俱佳。”结合诗句内容,对此加以分析。(5分)

古代诗歌阅读

上海市宝山区2023-2024学年高三上学期12月一模考试语文试题

(三)阅读下面的诗歌,完成第12-14题。(8分)

从镇江州与游故别①

(南朝梁)何逊

历稔②共追随,一旦辞群匹③。

复如东注水,未有西归日。

夜雨滴空阶,晓灯暗离室。

相悲各罢酒,何时同促膝。

【注释】①从镇江州:建安王萧伟出镇江州,何逊随从出行。②稔(rěn):年。③群匹:众友。

12.下列对这首诗歌写作方法判断不正确的一项是( )。(1分)

A.夸饰 B.比喻 C.对比 D. 虚实

13.下列对诗歌理解、赏析不正确的一项是( )(3分)

A.一二句写诗人与友朋多年情谊到如今分别,点明题旨。

B.三四句化用“百川东到海,何时复西归”,言相聚难再。

C.七句写酒宴结束,辞别在即,“悲”字点出全诗的情感。

D.八句以相约长谈之期,表达对远行人的依恋不舍之情。

14.沈德潜称赞何逊的诗“情词宛转,浅语具深”,请以此赏析画线句的语言表现力。(4分)

(三)从镇江州与游故别(8分)

12.A(1分) 13.D(3分)

14.示例:“滴”字写出夜雨绵绵的特点,滴滴答答,滴落在寂寥无人的空阶上,也烘托出离人的离愁别绪。“暗”字既是写窗外晓色使室内灯光暗淡,也表现了离别之际众人黯然神伤的心理。诗中没有写离筵的场景,但是能听得见窗外滴滴答答的雨声,可见气氛之凝重、凄寂。从“夜”到“晓”写出酒宴时间之久,宾主之间彼此都充满依依不舍之情。两句诗都是寻常用语,自然清新,却描画入微,深婉动人。(4分)

上海市浦东新区 2023-2024 学年度第一学期期末教学质量检测高三语文试卷

(三)阅读下面的诗歌,完成第 12-14 题。(8 分)

【甲】登黄鹤楼

(清)刘大魁

飘零踪迹来西楚,黄鹄山头俯大荒。

地涌楼台侵斗极①,天输江汉下荆扬②。

野花烂漫空千树,归雁萧条忽几行。

老去弟兄皆异域,独将衰鬓对残阳。

【乙】

盖天所以挫抑之,使其胸中浩然之气蕴而不出,郁而不舒,因之羁愁感愤,适遇夫风霜雨露山水花鸟,而莫不抉其幽深,形于咏叹,尽发之为文章,以传于后世,增益其所不能,固在于此。

——刘大魁《张纳堂诗序》

[注]①斗极:北斗星和北极星。②荆扬:荆州和扬州,泛指长江中下游地区。

12.甲诗的题材可归为( )。(1 分)

A.送别类 B.咏怀类 C.田园类 D.怀古类

13.以下评价适用于甲诗的一项是( )。(2 分)

A.雄浑沉郁 B.淡远清新 C.豪迈悲壮 D.含蓄蕴藉

14.请结合诗人乙文中的观点,分析其在甲诗中是怎样表达内心复杂情感的。(5 分)

(三)阅读下面的作品,完成第12-14题。(8分)

12.(1分) B

13. (2分)A

14. (5分)《张纳堂诗序》论述了诗歌创作的特点,心中有抑郁不出的情感,适遇风霜雨露、山水花鸟,借此形于咏叹。(1分)。甲诗景由情生,情因景显,表达了诗人孤寂、失落、悲伤、愤懑的复杂情感。首联诗人来到西楚,登上黄鹤楼,面对广袤的荒野,触动了内心漂泊孤独的羁旅之情;(1分)颔联借景抒情,极写楼台高耸,触及星宿,江汉之水由天而下,奔向荆扬,展现自然天地雄浑之景,引发了诗人思念亲人之愁;(1分)颈联以景显情,描写山花烂漫,无边林木萧索,自北往南的归雁飞回故乡,触发诗人思乡离居的惆怅;(1分)尾联直抒胸臆诗人面对残阳,抒发了兄弟失散、老病无依的孤苦之情。(1分)

上海市奉贤区2023-2024学年高三上学期12月一模考试语文试卷

(三)阅读下面作品,完成12-14题。(8分)

六州歌头① (南宋)张孝祥

长淮②望断,关塞莽然平。征尘暗,霜风劲,悄边声。黯销凝。追想当年事,殆天数,非人力。洙泗上,弦歌地,亦羶腥。隔水毡乡,落日牛羊下,区脱③纵横。看名王④宵猎,骑火一川明。笳鼓悲鸣,遣人惊。

念腰间箭,匣中剑,空埃蠹,竟何成!时易失,心徒壮,岁将零。渺神京。干羽方怀远⑤,静烽燧,且休兵。冠盖使,纷驰骛,若为情?闻道中原遗老,常南望,翠葆霓旌。使行人到此,忠愤气填膺,有泪如倾。

【注释】①本词写于宋孝宗隆兴元年(1163年),当时南宋北伐军在符离溃败,朝廷中主和派重又得势。②长淮:淮河。绍兴十一年(1141年),南宋向金屈膝求和,约定以淮河为界。③区脱:借指金兵哨所;④名王:指金兵的将帅;⑤怀远:用礼乐来使边远的少数民族归顺。

12. 从字数上看,本词143字,属于 。(1分)

13. 对这首词分析不恰当的一项是( )(2分)

A.“洙泗上”三句用虚写指礼乐之邦沦陷。

B.“翠葆霓旌”一词用比喻形容皇帝仪仗。

C.本词多用三言单句构成紧张激越的语势。

D.本词多用领字来组织内容使行文层次强。

14. 结合全词,分析词人寄寓的丰富情感。(5分)

12.(1分)长调

13.(2分)B

14.(5分)望边塞荒凉肃杀,为北伐无望而心寒神伤;看隔岸金人遍地,演习不断,为金人仍有进犯之心,大宋深陷危机感到心惊胆战;个人壮志难酬,而年华已逝的无奈与悲伤;

见南宋偏安,忙于低头求和,对朝廷妥协充满讽刺又饱含无可奈何;最后闻中原人民盼大宋收复失地,既饱含着见民众为国辜负而无能为力的同情与悲悯;更增强了对南宋放弃子民,放弃北伐,致山河破碎,家国不再的痛恨。

(评分标准:答满5点即可。)

上海市嘉定区2023-2024学年高三年级第一次质量调研语文试卷

(三)阅读下面的诗歌,完成12—14题。(8分)

挽王中丞①二首

〔明〕李攀龙

其一

司马台②前列柏高,风云犹自夹旌旄。属镂③不是君王意,莫作胥山万里涛④。

其二

幕府高临碣石开,蓟门丹旐⑤重徘徊。沙场入夜多风雨,人见亲提铁骑来!

【注释】①王中丞:王忬,明人,王世贞之父,李攀龙友,曾以右副都御史(故称“中丞”)为蓟辽总督(总督顺天、保定、辽东等处军务),与权相严嵩不合,后遭其迫害至死。②司马台:古时,掌兵权的人被称作大司马,汉代御史府多列柏,故后人称御史台为“柏台”。③属镂:剑名,伍子胥被吴王夫差赐属镂之剑,自刎而死。④胥山:山名,相传因吴人缅怀伍子胥在山上立祠纪念而得名。传说伍子胥死后为钱塘潮神,驱水为涛,以泄不平。⑤丹旐:旧时出丧所用的红色铭旌,旐:音zhào,招魂幡。

12.请结合注释判断上面两首诗歌中暗示王中丞生前所任官职的意象分别是“ ”和“ ”。(2分)

13.对上面两首诗歌前两句理解和分析有误的一项是 ( )。(2分)

A.其一首句以高耸入云整齐排布的柏树象征王忬为官廉正高洁,直气劲节。

B.其一第二句写风云中飞舞的旌旗里夹杂着凶险的杀气,暗示斗争的残酷。

C.其二首句写王中丞的府衙正对着碣石开设,言其曾镇守边关,亲身征讨。

D.其二第二句写府衙主人已逝,旌旗不再,代之以肃穆的招魂幡来回招展。

14.清代学者沈德潜评李攀龙的绝句“语近情深”,评这两首挽诗“为中丞吐气”,请结合上面两首诗歌画线部分的内容,对此评价加以分析。(4分)

12. (2分)“司马台/列柏” “蓟门”。

评分说明:1空1分。

13.(B )(2分)B. (“风云犹自夹旌旄”的意思是王忬的豪气死后依然回绕着军旗,表现其心系国家的蓟辽大业,赞美其生前忠于职守,勤于戍边。)

14.(4分)答案示例:沈德潜评语是评价李攀龙诗歌语言浅近,情感真挚深沉,这两首诗是为王中丞之死鸣不平。“其一”两句化用伍子胥之死典故,表明王中丞蒙冤被害与伍子胥被赐死原因虽不同,但同样冤屈,令人悲愤;“其二”两句想象风雨交加的夜晚,在疆场上看到王中丞亲率军队御敌,以此赞美王中丞的忠诚与功业。

评分说明:评语理解2分,分析2分。

上海市长宁区2024届高三上学期12月教学质量调研(一模)语文试卷

(三) 阅读下面的诗歌,完成第 12-14 题。(8 分)

桂州腊夜 戎昱

坐到三更尽,归仍万里赊。

雪声偏傍竹,寒梦不离家。

晓角分残漏,孤灯落碎花。

二年随骠骑,辛苦向天涯。

12.文学家多善用视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等感觉意象,藉以引起读者的联想。以下选项中运用上述感觉意象少于三种的一项是( )。(2 分)

A.戎昱《桂州腊夜》全诗。

B.“千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。”(柳永《望海潮》

C.“雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。”(秦观《踏莎行》》

D.“自胡马窥江去后,废弛乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。”(姜夔《扬州慢》)

13.以下对这首诗的说法不恰当的一项是( )。(2分)

A.首联以时空感受烘托心理,交代缘起。 B.颈联多用对比,形象鲜明,感染力强。

C.尾联呼应首联,情丝悠长,耐人回味。 D.全诗以时间为线,情感表达婉曲细腻。

14.“雪声偏傍竹,寒梦不离家”这句中“偏”和“寒”二字很有表现力,请选其一加以赏析。(4分)

____________________________________________________________________________________________【分析】(1)本题考查学生对诗歌意象的把握能力。解答时,要明确相关诗句的意象,再判断选择。

(2)本题考查学生对诗歌的理解和赏析能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

(3)本题考查学生诗歌炼字的能力。解答时要结合诗歌内容,从诗句中找出关键性信息进行分析,联系前后句子进行分析,把握诗人的内心感受。

【解答】(1)A.《桂州腊夜》全诗运用了“雪声”“号角”“孤灯”等多个意象。

B.“千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸”,运用了“烟霞”这一意象。

C.“雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”,运用了“楼台”“渡口”“杜鹃”等多个意象。

D.“自胡马窥江去后,废弛乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城”,运用了“乔木”“鼓角”“空城”等多个意象。

故选B。

(2)B.“颈联多用对比”错,“晓角分残漏”写所闻。古代用滴漏计时,夜间凭漏刻传更,残漏指夜将残尽时的更鼓声。天亮后号角一响,更鼓声歇,表明长夜过去,清晨来临。“孤灯落碎花”写所见,青灯照壁,诗人长时间地望着那盏孤零零的昏暗油灯掉落着断碎的灯花。此联通过一闻一见,把作者的乡思表现得含而不露,情在词外。

故选B。

(3)“雪声偏傍竹”,雪飘落在竹林上,借着风传进一阵阵飒飒的声响,在不能成眠的人听来,就特别感到孤方凄清。这把南寂寒夜的环境气氛渲染得很足。那个“偏”字,更细致地刻画出愁人对这种声响所特有的心灵感受,似有怨恼而又无可奈何。“寒梦不离家”,在断断续续的梦中,总是梦到家里的情景。在“梦”之前冠一“寒”字,不仅说明是寒夜做的梦,而且反映了诗人心理上的“寒”,就使“梦”带上了悄怆的感彩。

答案:

(1)B

(2)B

(3)示例1:落雪本是难以听闻得出的,“偏”字描绘出雪积在竹上造成的细微声响,让人感知到主人公似有怨恼而又无可奈何的心理,将诗人因怀乡思归而夜不能眠时的心灵感受刻画得细致入微,引发读者的共情。

示例2:“寒”字一语双关,既指出桂州腊夜寒冷的生理感受,也反映了诗人思归而不得时凄苦的心理感受,以实带虚,情景相融。

译文:

除夕守岁一直坐到三更尽,回乡之路远隔万里长路狭。

雪花飒飒作响偏落竹林旁,凄寒之夜几番梦回总关家。

破晓的号角替代残夜漏声,孤灯将要燃尽掉落碎芯花。

这两年离家在外跟随骠骑,艰辛劳苦岁暮还滞留天涯。

赏析:

这首诗抒发了诗人离乡万里,腊夜怀乡思归之情。尾联与首联呼应,点出离家万里,岁暮不归的原因。

开头两句写除夕守岁,直坐到三更已尽。这是诗人在离乡万里,思归无计的处境中独坐到半夜的。一个“尽”字,一个“赊”字,对照写出了乡思的绵长,故乡的遥远。一个“仍”字,又透露出不得已而滞留他乡的凄凉心境。

三四两句写三更以后诗人凄然入睡,可是睡不安稳,进入了一种时梦时醒的朦胧境地。前句说醒,后句说睡。“雪声偏傍竹”,雪飘落在竹林上,借着风传进一阵阵飒飒的声响,在不能成眠的人听来,就特别感到孤方凄清。这把南寂寒夜的环境气氛渲染得很足。那个“偏”字,更细致地刻画出愁人对这种声响所特有的心灵感受,似有怨恼而又无可奈何。“寒梦不离家”,在断断续续的梦中,总是梦到家里的情景。在“梦”之前冠一“寒”字,不仅说明是寒夜做的梦,而且反映了诗人心理上的“寒”,就使“梦”带上了悄怆的感彩。

五六句叙时断时续的梦大醒以后再不能入睡时的情形。“晓角分残漏”。写所闻。古代用滴漏计时,夜间凭漏刻传更,残漏指夜将残尽时的更鼓声。天亮后号角一响,更鼓声歇,表明长夜过去,清晨来临。“分”,是以听觉上的不同,反映时间上的划分,透露了诗人梦断以后闻角声以前,一直眼睁睁地躺在床上耳闻更声,其凄苦之情可知。“孤灯落碎花”写所见,青灯照壁,诗人长时间地望着那盏孤零零的昏暗油灯掉落着断碎的灯花。“孤”字既表现了诗人环境的冷清,也反映了他主观感受上的寂寞。此联通过一闻一见,把作者的乡思表现得含而不露,情在词外。

“二年随骠骑,辛苦向天涯。”最后一联和首联相呼应,点出离家万里,岁暮不归的原因,收结全诗。骠骑,是骠骑将军的简称,汉代名将霍去病曾官至骠骑将军,此处借指戎昱的主帅桂管防御观察使李昌巙。这首诗写了除夕之夜由坐至睡、由睡至梦、由梦至醒的过程,对诗中所表现的乡愁并没有说破,可是不点自明。特别是中间两联,以渲染环境气氛,来衬托诗人的心境,艺术效果很强。那雪落竹林的凄清音响,回归故里的断续寒梦,清晓号角的悲凉声音,以及昏黄孤灯的断碎余烬,都暗示出主人公长夜难眠、悲凉落寞、为思乡情怀所困的情景,表现了这首诗含蓄隽永、深情绵邈的艺术风格。

【点评】理解诗歌的方法:

(一)关注标题,明确内容和情感

标题是解读诗歌内容和形式的关键。因为诗歌的标题一般交代时间、地点、人物、情感倾向等,可以揭示思想内容,可以让人明了是哪一类诗歌,进而明了全诗的结构及表现手法等,便于快速理解诗歌。

(二)关注作者,知人论世多关联

读诗讲究“知人论世”,所以,一定要重视诗歌的作者。要尽量了解作者的身世、所处的时代特点,及创作倾向、主要内容、作品风格特点等。

(三)关注注释隐含意

高考所选诗歌大多附有注释。注释或解释疑难词语、地名,帮助考生读懂诗句;或介绍写作背景,暗示诗歌的思想主题;或介绍相关诗句,帮助考生理解诗歌用典或意境;或介绍作者,暗示诗歌的思想情感或写作风格。

(四)关注意象寄托意

意象是诗人思想感情的寄托,古人写诗喜欢用一些意象传达大致相同的思想感情。

(五)关注关键词句情感意

关键词主要是名词、动词、形容词,它们通常体现诗人思想情感或暗示主旨。

上海市黄浦区2024届高三上学期12月教学质量调研(一模)语文试卷

(三)阅读下面诗歌,完成第12-14题。(8分)

郊行即事

【宋】程颢①

芳原绿野恣行时,春入遥山碧四围。

兴逐乱红穿柳巷,困临流水坐苔矶。

莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞。

况是清明好天气,不妨游衍②莫忘归。

【注】①程颢:宋代理学家、教育家,“理学”奠基人。②游衍:恣意游逛,纵情游玩。

12.校报编辑部同学拟定该诗所在栏目,不能编入的一项是( )。(1分)

A.宋诗赏读 B.哲理诗选 C. 古体诗揽胜 D. 近体诗精华

13. 对前两联理解和分析不正确的一项是( )。(2分)

A.第一联写春天景象,“碧”描摹遥山绿色,自可纵情游玩。

B.第二联写追逐落花,“坐”透露困境中的闲适、春游之趣。

C.两联既有整体氛围,又有具体内容,多角度地描绘了春天。

D.两联既有写景之词,又有记事之语,彼此独立,各有情趣。

14.宋诗好说理,有人说“此诗无一毫道学气,五、六句情韵俱佳。”结合诗句内容,对此加以分析。(5分)

【分析】(1)本题考查学生对诗歌体裁的把握能力。解答时,要明确诗歌体裁的特点,再判断选择。

(2)本题考查学生对诗歌的理解和分析能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

(3)本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。解答时要结合诗歌内容,从诗句中找出关键性信息进行分析,联系前后句子进行分析,把握诗人的内心感受。

【解答】(1)这首诗是宋代“理学派”的作品,且全诗共8句,押“i”韵,故本诗又属于近体诗。属于不能编入古体诗揽胜。

故选C。

(2)D.“彼此独立”错,诗歌前两联从视觉的角度写景叙事,侧重从颜色方面描绘春天原野上清新自然的景致。故前两联景中有事,事中含景,二者相辅相成。

故选D。

(3)颈联“莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞”意思是:休要推辞这杯酒,休要辜负十分诚挚劝酒的心意,只是怕风吹花落,一片片飞散了。面对渐飘渐远的落花,诗里人想到了时间的珍贵,想到了聚少离多的世事,更想到了朋友,这是想象。

他认为美好时光会像风吹花落一样逝去,人生中会有的事物感情,终究有一天会烟消云散,好高骛远不如抓住目前,珍惜今天所有的美好就是珍惜了自己的一生。运用比喻手法,表达了作者希望世人珍惜友情和美好时光的思想感情。

答案:

(1)C

(2)D

(3)诗的颈联联想(虚写)到和朋友相聚的美好时光,劝朋友莫要推辞,更不要辜负诚挚劝酒的心意;又使用比喻的修辞,说美好时光会像风吹花落一样逝去,表达了作者希望世人珍惜友情和美好时光的思想感情。

译文:

我在长满芳草花卉的原野尽情游赏,远山春意正浓,四周一片碧绿苍翠。

乘着兴致追逐随风飘飞的,穿过柳丝飘摇小巷的落花;感到困倦时,就坐在溪水边长满青苔的石头上休息。

休要推辞这杯酒,辜负十分诚挚劝酒的心意,只是怕风吹花落,一片片飞散了。

况且今日是清明佳节,又遇着晴朗的好天气,不妨肆意游玩,但不可乐而忘返。

赏析:

这首诗是宋代“理学派”的作品。作者描写了清明节春天原野上清新的景致,将追逐落花的小游戏写进了诗里,在平添几许稚趣的同时,劝说世人珍惜友情、珍惜时光。

古人有“清明时节雨纷纷”的句子,而且根据生活的经验,清明这一天常下雨,程颢所写的清明节是一个晴朗的清明,应该是个难得的好日子,所以诗里感叹“只恐风花一片飞”吧。全诗将春天原野上清新的景致刻画了出来,落花流水虽说不是春天里独有的现象,可是毕竟是会在春日里最先出现的事物,因此诗人将追逐落花这样的游戏也写进了诗里,平添了几许稚趣,或许诗里人是想随漂浮的落花找到流水的源头,累了,于是坐在岸边石头上休憩,临水沉思,就想起朋友相聚的美好时光,遂起了劝说世人珍惜友情珍惜时光的念头,“莫辞盏酒十分劝”的句子许是如此而来。

这首诗可以分为两个部分,前四个短句为一部分,后面的为一部分。前面写郊外踏春,后面写春游所得的感想。清明的原野那样美丽,乡间的景色清新如洗,飘着落花的流水明洌,对疲惫的人来说最好的休息就是坐下来注视那好像会说话的流水。

面对渐飘渐远的落花,诗里人想到了时间的珍贵,想到了聚少离多的世事,更想到了朋友。他认为人生中会有的事物感情,也终究有一天会烟消云散,好高骛远不如抓住目前,珍惜今天所有的美好就是珍惜了自己的一生。

诗里用到的一些词汇起到了美化主题的作用,像“恣行”“碧四围”“兴逐”“苔矶”“十分劝”“况是”“游衍”“暮忘归”。其实有些地方是有些夸张的,但这更增加了诗句的浪漫色彩,灵动固然来自景致的原貌,但文字功底差的人是写不出如此跌宕的诗来的。

理学派的文章离不开思索,细读一读这首作品里也是将一种思考嵌在字里行间。思索的对错也许随着时间的流逝我们很难去判断了,但只要作者有意处处留下思绪,作品就算是难得了。

【点评】理解诗歌的方法:

(一)关注标题,明确内容和情感

标题是解读诗歌内容和形式的关键。因为诗歌的标题一般交代时间、地点、人物、情感倾向等,可以揭示思想内容,可以让人明了是哪一类诗歌,进而明了全诗的结构及表现手法等,便于快速理解诗歌。

(二)关注作者,知人论世多关联

读诗讲究“知人论世”,所以,一定要重视诗歌的作者。要尽量了解作者的身世、所处的时代特点,及创作倾向、主要内容、作品风格特点等。

(三)关注注释隐含意

高考所选诗歌大多附有注释。注释或解释疑难词语、地名,帮助考生读懂诗句;或介绍写作背景,暗示诗歌的思想主题;或介绍相关诗句,帮助考生理解诗歌用典或意境;或介绍作者,暗示诗歌的思想情感或写作风格。

(四)关注意象寄托意

意象是诗人思想感情的寄托,古人写诗喜欢用一些意象传达大致相同的思想感情。

(五)关注关键词句情感意

关键词主要是名词、动词、形容词,它们通常体现诗人思想情感或暗示主旨。

上海市宝山区2023-2024学年高三上学期12月一模考试语文试题

(三)阅读下面的诗歌,完成第12-14题。(8分)

从镇江州与游故别①

(南朝梁)何逊

历稔②共追随,一旦辞群匹③。

复如东注水,未有西归日。

夜雨滴空阶,晓灯暗离室。

相悲各罢酒,何时同促膝。

【注释】①从镇江州:建安王萧伟出镇江州,何逊随从出行。②稔(rěn):年。③群匹:众友。

12.下列对这首诗歌写作方法判断不正确的一项是( )。(1分)

A.夸饰 B.比喻 C.对比 D. 虚实

13.下列对诗歌理解、赏析不正确的一项是( )(3分)

A.一二句写诗人与友朋多年情谊到如今分别,点明题旨。

B.三四句化用“百川东到海,何时复西归”,言相聚难再。

C.七句写酒宴结束,辞别在即,“悲”字点出全诗的情感。

D.八句以相约长谈之期,表达对远行人的依恋不舍之情。

14.沈德潜称赞何逊的诗“情词宛转,浅语具深”,请以此赏析画线句的语言表现力。(4分)

上海市浦东新区 2023-2024 学年度第一学期期末教学质量检测高三语文试卷

(三)阅读下面的诗歌,完成第 12-14 题。(8 分)

【甲】登黄鹤楼

(清)刘大魁

飘零踪迹来西楚,黄鹄山头俯大荒。

地涌楼台侵斗极①,天输江汉下荆扬②。

野花烂漫空千树,归雁萧条忽几行。

老去弟兄皆异域,独将衰鬓对残阳。

【乙】

盖天所以挫抑之,使其胸中浩然之气蕴而不出,郁而不舒,因之羁愁感愤,适遇夫风霜雨露山水花鸟,而莫不抉其幽深,形于咏叹,尽发之为文章,以传于后世,增益其所不能,固在于此。

——刘大魁《张纳堂诗序》

[注]①斗极:北斗星和北极星。②荆扬:荆州和扬州,泛指长江中下游地区。

12.甲诗的题材可归为( )。(1 分)

A.送别类 B.咏怀类 C.田园类 D.怀古类

13.以下评价适用于甲诗的一项是( )。(2 分)

A.雄浑沉郁 B.淡远清新 C.豪迈悲壮 D.含蓄蕴藉

14.请结合诗人乙文中的观点,分析其在甲诗中是怎样表达内心复杂情感的。(5 分)

上海市奉贤区2023-2024学年高三上学期12月一模考试语文试卷

(三)阅读下面作品,完成12-14题。(8分)

六州歌头① (南宋)张孝祥

长淮②望断,关塞莽然平。征尘暗,霜风劲,悄边声。黯销凝。追想当年事,殆天数,非人力。洙泗上,弦歌地,亦羶腥。隔水毡乡,落日牛羊下,区脱③纵横。看名王④宵猎,骑火一川明。笳鼓悲鸣,遣人惊。

念腰间箭,匣中剑,空埃蠹,竟何成!时易失,心徒壮,岁将零。渺神京。干羽方怀远⑤,静烽燧,且休兵。冠盖使,纷驰骛,若为情?闻道中原遗老,常南望,翠葆霓旌。使行人到此,忠愤气填膺,有泪如倾。

【注释】①本词写于宋孝宗隆兴元年(1163年),当时南宋北伐军在符离溃败,朝廷中主和派重又得势。②长淮:淮河。绍兴十一年(1141年),南宋向金屈膝求和,约定以淮河为界。③区脱:借指金兵哨所;④名王:指金兵的将帅;⑤怀远:用礼乐来使边远的少数民族归顺。

12. 从字数上看,本词143字,属于 。(1分)

13. 对这首词分析不恰当的一项是( )(2分)

A.“洙泗上”三句用虚写指礼乐之邦沦陷。

B.“翠葆霓旌”一词用比喻形容皇帝仪仗。

C.本词多用三言单句构成紧张激越的语势。

D.本词多用领字来组织内容使行文层次强。

14. 结合全词,分析词人寄寓的丰富情感。(5分)

上海市嘉定区2023-2024学年高三年级第一次质量调研语文试卷

(三)阅读下面的诗歌,完成12—14题。(8分)

挽王中丞①二首

〔明〕李攀龙

其一

司马台②前列柏高,风云犹自夹旌旄。属镂③不是君王意,莫作胥山万里涛④。

其二

幕府高临碣石开,蓟门丹旐⑤重徘徊。沙场入夜多风雨,人见亲提铁骑来!

【注释】①王中丞:王忬,明人,王世贞之父,李攀龙友,曾以右副都御史(故称“中丞”)为蓟辽总督(总督顺天、保定、辽东等处军务),与权相严嵩不合,后遭其迫害至死。②司马台:古时,掌兵权的人被称作大司马,汉代御史府多列柏,故后人称御史台为“柏台”。③属镂:剑名,伍子胥被吴王夫差赐属镂之剑,自刎而死。④胥山:山名,相传因吴人缅怀伍子胥在山上立祠纪念而得名。传说伍子胥死后为钱塘潮神,驱水为涛,以泄不平。⑤丹旐:旧时出丧所用的红色铭旌,旐:音zhào,招魂幡。

12.请结合注释判断上面两首诗歌中暗示王中丞生前所任官职的意象分别是“ ”和“ ”。(2分)

13.对上面两首诗歌前两句理解和分析有误的一项是 ( )。(2分)

A.其一首句以高耸入云整齐排布的柏树象征王忬为官廉正高洁,直气劲节。

B.其一第二句写风云中飞舞的旌旗里夹杂着凶险的杀气,暗示斗争的残酷。

C.其二首句写王中丞的府衙正对着碣石开设,言其曾镇守边关,亲身征讨。

D.其二第二句写府衙主人已逝,旌旗不再,代之以肃穆的招魂幡来回招展。

14.清代学者沈德潜评李攀龙的绝句“语近情深”,评这两首挽诗“为中丞吐气”,请结合上面两首诗歌画线部分的内容,对此评价加以分析。(4分)

上海市长宁区2024届高三上学期12月教学质量调研(一模)语文试卷

(三) 阅读下面的诗歌,完成第 12-14 题。(8 分)

桂州腊夜 戎昱

坐到三更尽,归仍万里赊。

雪声偏傍竹,寒梦不离家。

晓角分残漏,孤灯落碎花。

二年随骠骑,辛苦向天涯。

12.文学家多善用视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等感觉意象,藉以引起读者的联想。以下选项中运用上述感觉意象少于三种的一项是( )。(2 分)

A.戎昱《桂州腊夜》全诗。

B.“千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。”(柳永《望海潮》

C.“雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。”(秦观《踏莎行》》

D.“自胡马窥江去后,废弛乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。”(姜夔《扬州慢》)

13.以下对这首诗的说法不恰当的一项是( )。(2分)

A.首联以时空感受烘托心理,交代缘起。 B.颈联多用对比,形象鲜明,感染力强。

C.尾联呼应首联,情丝悠长,耐人回味。 D.全诗以时间为线,情感表达婉曲细腻。

14.“雪声偏傍竹,寒梦不离家”这句中“偏”和“寒”二字很有表现力,请选其一加以赏析。(4分)

____________________________________________________________________________________________上海市黄浦区2024届高三上学期12月教学质量调研(一模)语文试卷

(三)阅读下面诗歌,完成第12-14题。(8分)

郊行即事

【宋】程颢①

芳原绿野恣行时,春入遥山碧四围。

兴逐乱红穿柳巷,困临流水坐苔矶。

莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞。

况是清明好天气,不妨游衍②莫忘归。

【注】①程颢:宋代理学家、教育家,“理学”奠基人。②游衍:恣意游逛,纵情游玩。

12.校报编辑部同学拟定该诗所在栏目,不能编入的一项是( )。(1分)

A.宋诗赏读 B.哲理诗选 C. 古体诗揽胜 D. 近体诗精华

13. 对前两联理解和分析不正确的一项是( )。(2分)

A.第一联写春天景象,“碧”描摹遥山绿色,自可纵情游玩。

B.第二联写追逐落花,“坐”透露困境中的闲适、春游之趣。

C.两联既有整体氛围,又有具体内容,多角度地描绘了春天。

D.两联既有写景之词,又有记事之语,彼此独立,各有情趣。

14.宋诗好说理,有人说“此诗无一毫道学气,五、六句情韵俱佳。”结合诗句内容,对此加以分析。(5分)

古代诗歌阅读

上海市宝山区2023-2024学年高三上学期12月一模考试语文试题

(三)阅读下面的诗歌,完成第12-14题。(8分)

从镇江州与游故别①

(南朝梁)何逊

历稔②共追随,一旦辞群匹③。

复如东注水,未有西归日。

夜雨滴空阶,晓灯暗离室。

相悲各罢酒,何时同促膝。

【注释】①从镇江州:建安王萧伟出镇江州,何逊随从出行。②稔(rěn):年。③群匹:众友。

12.下列对这首诗歌写作方法判断不正确的一项是( )。(1分)

A.夸饰 B.比喻 C.对比 D. 虚实

13.下列对诗歌理解、赏析不正确的一项是( )(3分)

A.一二句写诗人与友朋多年情谊到如今分别,点明题旨。

B.三四句化用“百川东到海,何时复西归”,言相聚难再。

C.七句写酒宴结束,辞别在即,“悲”字点出全诗的情感。

D.八句以相约长谈之期,表达对远行人的依恋不舍之情。

14.沈德潜称赞何逊的诗“情词宛转,浅语具深”,请以此赏析画线句的语言表现力。(4分)

(三)从镇江州与游故别(8分)

12.A(1分) 13.D(3分)

14.示例:“滴”字写出夜雨绵绵的特点,滴滴答答,滴落在寂寥无人的空阶上,也烘托出离人的离愁别绪。“暗”字既是写窗外晓色使室内灯光暗淡,也表现了离别之际众人黯然神伤的心理。诗中没有写离筵的场景,但是能听得见窗外滴滴答答的雨声,可见气氛之凝重、凄寂。从“夜”到“晓”写出酒宴时间之久,宾主之间彼此都充满依依不舍之情。两句诗都是寻常用语,自然清新,却描画入微,深婉动人。(4分)

上海市浦东新区 2023-2024 学年度第一学期期末教学质量检测高三语文试卷

(三)阅读下面的诗歌,完成第 12-14 题。(8 分)

【甲】登黄鹤楼

(清)刘大魁

飘零踪迹来西楚,黄鹄山头俯大荒。

地涌楼台侵斗极①,天输江汉下荆扬②。

野花烂漫空千树,归雁萧条忽几行。

老去弟兄皆异域,独将衰鬓对残阳。

【乙】

盖天所以挫抑之,使其胸中浩然之气蕴而不出,郁而不舒,因之羁愁感愤,适遇夫风霜雨露山水花鸟,而莫不抉其幽深,形于咏叹,尽发之为文章,以传于后世,增益其所不能,固在于此。

——刘大魁《张纳堂诗序》

[注]①斗极:北斗星和北极星。②荆扬:荆州和扬州,泛指长江中下游地区。

12.甲诗的题材可归为( )。(1 分)

A.送别类 B.咏怀类 C.田园类 D.怀古类

13.以下评价适用于甲诗的一项是( )。(2 分)

A.雄浑沉郁 B.淡远清新 C.豪迈悲壮 D.含蓄蕴藉

14.请结合诗人乙文中的观点,分析其在甲诗中是怎样表达内心复杂情感的。(5 分)

(三)阅读下面的作品,完成第12-14题。(8分)

12.(1分) B

13. (2分)A

14. (5分)《张纳堂诗序》论述了诗歌创作的特点,心中有抑郁不出的情感,适遇风霜雨露、山水花鸟,借此形于咏叹。(1分)。甲诗景由情生,情因景显,表达了诗人孤寂、失落、悲伤、愤懑的复杂情感。首联诗人来到西楚,登上黄鹤楼,面对广袤的荒野,触动了内心漂泊孤独的羁旅之情;(1分)颔联借景抒情,极写楼台高耸,触及星宿,江汉之水由天而下,奔向荆扬,展现自然天地雄浑之景,引发了诗人思念亲人之愁;(1分)颈联以景显情,描写山花烂漫,无边林木萧索,自北往南的归雁飞回故乡,触发诗人思乡离居的惆怅;(1分)尾联直抒胸臆诗人面对残阳,抒发了兄弟失散、老病无依的孤苦之情。(1分)

上海市奉贤区2023-2024学年高三上学期12月一模考试语文试卷

(三)阅读下面作品,完成12-14题。(8分)

六州歌头① (南宋)张孝祥

长淮②望断,关塞莽然平。征尘暗,霜风劲,悄边声。黯销凝。追想当年事,殆天数,非人力。洙泗上,弦歌地,亦羶腥。隔水毡乡,落日牛羊下,区脱③纵横。看名王④宵猎,骑火一川明。笳鼓悲鸣,遣人惊。

念腰间箭,匣中剑,空埃蠹,竟何成!时易失,心徒壮,岁将零。渺神京。干羽方怀远⑤,静烽燧,且休兵。冠盖使,纷驰骛,若为情?闻道中原遗老,常南望,翠葆霓旌。使行人到此,忠愤气填膺,有泪如倾。

【注释】①本词写于宋孝宗隆兴元年(1163年),当时南宋北伐军在符离溃败,朝廷中主和派重又得势。②长淮:淮河。绍兴十一年(1141年),南宋向金屈膝求和,约定以淮河为界。③区脱:借指金兵哨所;④名王:指金兵的将帅;⑤怀远:用礼乐来使边远的少数民族归顺。

12. 从字数上看,本词143字,属于 。(1分)

13. 对这首词分析不恰当的一项是( )(2分)

A.“洙泗上”三句用虚写指礼乐之邦沦陷。

B.“翠葆霓旌”一词用比喻形容皇帝仪仗。

C.本词多用三言单句构成紧张激越的语势。

D.本词多用领字来组织内容使行文层次强。

14. 结合全词,分析词人寄寓的丰富情感。(5分)

12.(1分)长调

13.(2分)B

14.(5分)望边塞荒凉肃杀,为北伐无望而心寒神伤;看隔岸金人遍地,演习不断,为金人仍有进犯之心,大宋深陷危机感到心惊胆战;个人壮志难酬,而年华已逝的无奈与悲伤;

见南宋偏安,忙于低头求和,对朝廷妥协充满讽刺又饱含无可奈何;最后闻中原人民盼大宋收复失地,既饱含着见民众为国辜负而无能为力的同情与悲悯;更增强了对南宋放弃子民,放弃北伐,致山河破碎,家国不再的痛恨。

(评分标准:答满5点即可。)

上海市嘉定区2023-2024学年高三年级第一次质量调研语文试卷

(三)阅读下面的诗歌,完成12—14题。(8分)

挽王中丞①二首

〔明〕李攀龙

其一

司马台②前列柏高,风云犹自夹旌旄。属镂③不是君王意,莫作胥山万里涛④。

其二

幕府高临碣石开,蓟门丹旐⑤重徘徊。沙场入夜多风雨,人见亲提铁骑来!

【注释】①王中丞:王忬,明人,王世贞之父,李攀龙友,曾以右副都御史(故称“中丞”)为蓟辽总督(总督顺天、保定、辽东等处军务),与权相严嵩不合,后遭其迫害至死。②司马台:古时,掌兵权的人被称作大司马,汉代御史府多列柏,故后人称御史台为“柏台”。③属镂:剑名,伍子胥被吴王夫差赐属镂之剑,自刎而死。④胥山:山名,相传因吴人缅怀伍子胥在山上立祠纪念而得名。传说伍子胥死后为钱塘潮神,驱水为涛,以泄不平。⑤丹旐:旧时出丧所用的红色铭旌,旐:音zhào,招魂幡。

12.请结合注释判断上面两首诗歌中暗示王中丞生前所任官职的意象分别是“ ”和“ ”。(2分)

13.对上面两首诗歌前两句理解和分析有误的一项是 ( )。(2分)

A.其一首句以高耸入云整齐排布的柏树象征王忬为官廉正高洁,直气劲节。

B.其一第二句写风云中飞舞的旌旗里夹杂着凶险的杀气,暗示斗争的残酷。

C.其二首句写王中丞的府衙正对着碣石开设,言其曾镇守边关,亲身征讨。

D.其二第二句写府衙主人已逝,旌旗不再,代之以肃穆的招魂幡来回招展。

14.清代学者沈德潜评李攀龙的绝句“语近情深”,评这两首挽诗“为中丞吐气”,请结合上面两首诗歌画线部分的内容,对此评价加以分析。(4分)

12. (2分)“司马台/列柏” “蓟门”。

评分说明:1空1分。

13.(B )(2分)B. (“风云犹自夹旌旄”的意思是王忬的豪气死后依然回绕着军旗,表现其心系国家的蓟辽大业,赞美其生前忠于职守,勤于戍边。)

14.(4分)答案示例:沈德潜评语是评价李攀龙诗歌语言浅近,情感真挚深沉,这两首诗是为王中丞之死鸣不平。“其一”两句化用伍子胥之死典故,表明王中丞蒙冤被害与伍子胥被赐死原因虽不同,但同样冤屈,令人悲愤;“其二”两句想象风雨交加的夜晚,在疆场上看到王中丞亲率军队御敌,以此赞美王中丞的忠诚与功业。

评分说明:评语理解2分,分析2分。

上海市长宁区2024届高三上学期12月教学质量调研(一模)语文试卷

(三) 阅读下面的诗歌,完成第 12-14 题。(8 分)

桂州腊夜 戎昱

坐到三更尽,归仍万里赊。

雪声偏傍竹,寒梦不离家。

晓角分残漏,孤灯落碎花。

二年随骠骑,辛苦向天涯。

12.文学家多善用视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等感觉意象,藉以引起读者的联想。以下选项中运用上述感觉意象少于三种的一项是( )。(2 分)

A.戎昱《桂州腊夜》全诗。

B.“千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸。”(柳永《望海潮》

C.“雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮。”(秦观《踏莎行》》

D.“自胡马窥江去后,废弛乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城。”(姜夔《扬州慢》)

13.以下对这首诗的说法不恰当的一项是( )。(2分)

A.首联以时空感受烘托心理,交代缘起。 B.颈联多用对比,形象鲜明,感染力强。

C.尾联呼应首联,情丝悠长,耐人回味。 D.全诗以时间为线,情感表达婉曲细腻。

14.“雪声偏傍竹,寒梦不离家”这句中“偏”和“寒”二字很有表现力,请选其一加以赏析。(4分)

____________________________________________________________________________________________【分析】(1)本题考查学生对诗歌意象的把握能力。解答时,要明确相关诗句的意象,再判断选择。

(2)本题考查学生对诗歌的理解和赏析能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

(3)本题考查学生诗歌炼字的能力。解答时要结合诗歌内容,从诗句中找出关键性信息进行分析,联系前后句子进行分析,把握诗人的内心感受。

【解答】(1)A.《桂州腊夜》全诗运用了“雪声”“号角”“孤灯”等多个意象。

B.“千骑拥高牙,乘醉听箫鼓,吟赏烟霞。异日图将好景,归去凤池夸”,运用了“烟霞”这一意象。

C.“雾失楼台,月迷津渡,桃源望断无寻处。可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”,运用了“楼台”“渡口”“杜鹃”等多个意象。

D.“自胡马窥江去后,废弛乔木,犹厌言兵。渐黄昏,清角吹寒,都在空城”,运用了“乔木”“鼓角”“空城”等多个意象。

故选B。

(2)B.“颈联多用对比”错,“晓角分残漏”写所闻。古代用滴漏计时,夜间凭漏刻传更,残漏指夜将残尽时的更鼓声。天亮后号角一响,更鼓声歇,表明长夜过去,清晨来临。“孤灯落碎花”写所见,青灯照壁,诗人长时间地望着那盏孤零零的昏暗油灯掉落着断碎的灯花。此联通过一闻一见,把作者的乡思表现得含而不露,情在词外。

故选B。

(3)“雪声偏傍竹”,雪飘落在竹林上,借着风传进一阵阵飒飒的声响,在不能成眠的人听来,就特别感到孤方凄清。这把南寂寒夜的环境气氛渲染得很足。那个“偏”字,更细致地刻画出愁人对这种声响所特有的心灵感受,似有怨恼而又无可奈何。“寒梦不离家”,在断断续续的梦中,总是梦到家里的情景。在“梦”之前冠一“寒”字,不仅说明是寒夜做的梦,而且反映了诗人心理上的“寒”,就使“梦”带上了悄怆的感彩。

答案:

(1)B

(2)B

(3)示例1:落雪本是难以听闻得出的,“偏”字描绘出雪积在竹上造成的细微声响,让人感知到主人公似有怨恼而又无可奈何的心理,将诗人因怀乡思归而夜不能眠时的心灵感受刻画得细致入微,引发读者的共情。

示例2:“寒”字一语双关,既指出桂州腊夜寒冷的生理感受,也反映了诗人思归而不得时凄苦的心理感受,以实带虚,情景相融。

译文:

除夕守岁一直坐到三更尽,回乡之路远隔万里长路狭。

雪花飒飒作响偏落竹林旁,凄寒之夜几番梦回总关家。

破晓的号角替代残夜漏声,孤灯将要燃尽掉落碎芯花。

这两年离家在外跟随骠骑,艰辛劳苦岁暮还滞留天涯。

赏析:

这首诗抒发了诗人离乡万里,腊夜怀乡思归之情。尾联与首联呼应,点出离家万里,岁暮不归的原因。

开头两句写除夕守岁,直坐到三更已尽。这是诗人在离乡万里,思归无计的处境中独坐到半夜的。一个“尽”字,一个“赊”字,对照写出了乡思的绵长,故乡的遥远。一个“仍”字,又透露出不得已而滞留他乡的凄凉心境。

三四两句写三更以后诗人凄然入睡,可是睡不安稳,进入了一种时梦时醒的朦胧境地。前句说醒,后句说睡。“雪声偏傍竹”,雪飘落在竹林上,借着风传进一阵阵飒飒的声响,在不能成眠的人听来,就特别感到孤方凄清。这把南寂寒夜的环境气氛渲染得很足。那个“偏”字,更细致地刻画出愁人对这种声响所特有的心灵感受,似有怨恼而又无可奈何。“寒梦不离家”,在断断续续的梦中,总是梦到家里的情景。在“梦”之前冠一“寒”字,不仅说明是寒夜做的梦,而且反映了诗人心理上的“寒”,就使“梦”带上了悄怆的感彩。

五六句叙时断时续的梦大醒以后再不能入睡时的情形。“晓角分残漏”。写所闻。古代用滴漏计时,夜间凭漏刻传更,残漏指夜将残尽时的更鼓声。天亮后号角一响,更鼓声歇,表明长夜过去,清晨来临。“分”,是以听觉上的不同,反映时间上的划分,透露了诗人梦断以后闻角声以前,一直眼睁睁地躺在床上耳闻更声,其凄苦之情可知。“孤灯落碎花”写所见,青灯照壁,诗人长时间地望着那盏孤零零的昏暗油灯掉落着断碎的灯花。“孤”字既表现了诗人环境的冷清,也反映了他主观感受上的寂寞。此联通过一闻一见,把作者的乡思表现得含而不露,情在词外。

“二年随骠骑,辛苦向天涯。”最后一联和首联相呼应,点出离家万里,岁暮不归的原因,收结全诗。骠骑,是骠骑将军的简称,汉代名将霍去病曾官至骠骑将军,此处借指戎昱的主帅桂管防御观察使李昌巙。这首诗写了除夕之夜由坐至睡、由睡至梦、由梦至醒的过程,对诗中所表现的乡愁并没有说破,可是不点自明。特别是中间两联,以渲染环境气氛,来衬托诗人的心境,艺术效果很强。那雪落竹林的凄清音响,回归故里的断续寒梦,清晓号角的悲凉声音,以及昏黄孤灯的断碎余烬,都暗示出主人公长夜难眠、悲凉落寞、为思乡情怀所困的情景,表现了这首诗含蓄隽永、深情绵邈的艺术风格。

【点评】理解诗歌的方法:

(一)关注标题,明确内容和情感

标题是解读诗歌内容和形式的关键。因为诗歌的标题一般交代时间、地点、人物、情感倾向等,可以揭示思想内容,可以让人明了是哪一类诗歌,进而明了全诗的结构及表现手法等,便于快速理解诗歌。

(二)关注作者,知人论世多关联

读诗讲究“知人论世”,所以,一定要重视诗歌的作者。要尽量了解作者的身世、所处的时代特点,及创作倾向、主要内容、作品风格特点等。

(三)关注注释隐含意

高考所选诗歌大多附有注释。注释或解释疑难词语、地名,帮助考生读懂诗句;或介绍写作背景,暗示诗歌的思想主题;或介绍相关诗句,帮助考生理解诗歌用典或意境;或介绍作者,暗示诗歌的思想情感或写作风格。

(四)关注意象寄托意

意象是诗人思想感情的寄托,古人写诗喜欢用一些意象传达大致相同的思想感情。

(五)关注关键词句情感意

关键词主要是名词、动词、形容词,它们通常体现诗人思想情感或暗示主旨。

上海市黄浦区2024届高三上学期12月教学质量调研(一模)语文试卷

(三)阅读下面诗歌,完成第12-14题。(8分)

郊行即事

【宋】程颢①

芳原绿野恣行时,春入遥山碧四围。

兴逐乱红穿柳巷,困临流水坐苔矶。

莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞。

况是清明好天气,不妨游衍②莫忘归。

【注】①程颢:宋代理学家、教育家,“理学”奠基人。②游衍:恣意游逛,纵情游玩。

12.校报编辑部同学拟定该诗所在栏目,不能编入的一项是( )。(1分)

A.宋诗赏读 B.哲理诗选 C. 古体诗揽胜 D. 近体诗精华

13. 对前两联理解和分析不正确的一项是( )。(2分)

A.第一联写春天景象,“碧”描摹遥山绿色,自可纵情游玩。

B.第二联写追逐落花,“坐”透露困境中的闲适、春游之趣。

C.两联既有整体氛围,又有具体内容,多角度地描绘了春天。

D.两联既有写景之词,又有记事之语,彼此独立,各有情趣。

14.宋诗好说理,有人说“此诗无一毫道学气,五、六句情韵俱佳。”结合诗句内容,对此加以分析。(5分)

【分析】(1)本题考查学生对诗歌体裁的把握能力。解答时,要明确诗歌体裁的特点,再判断选择。

(2)本题考查学生对诗歌的理解和分析能力。解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

(3)本题考查学生鉴赏诗歌炼句的能力。解答时要结合诗歌内容,从诗句中找出关键性信息进行分析,联系前后句子进行分析,把握诗人的内心感受。

【解答】(1)这首诗是宋代“理学派”的作品,且全诗共8句,押“i”韵,故本诗又属于近体诗。属于不能编入古体诗揽胜。

故选C。

(2)D.“彼此独立”错,诗歌前两联从视觉的角度写景叙事,侧重从颜色方面描绘春天原野上清新自然的景致。故前两联景中有事,事中含景,二者相辅相成。

故选D。

(3)颈联“莫辞盏酒十分劝,只恐风花一片飞”意思是:休要推辞这杯酒,休要辜负十分诚挚劝酒的心意,只是怕风吹花落,一片片飞散了。面对渐飘渐远的落花,诗里人想到了时间的珍贵,想到了聚少离多的世事,更想到了朋友,这是想象。

他认为美好时光会像风吹花落一样逝去,人生中会有的事物感情,终究有一天会烟消云散,好高骛远不如抓住目前,珍惜今天所有的美好就是珍惜了自己的一生。运用比喻手法,表达了作者希望世人珍惜友情和美好时光的思想感情。

答案:

(1)C

(2)D

(3)诗的颈联联想(虚写)到和朋友相聚的美好时光,劝朋友莫要推辞,更不要辜负诚挚劝酒的心意;又使用比喻的修辞,说美好时光会像风吹花落一样逝去,表达了作者希望世人珍惜友情和美好时光的思想感情。

译文:

我在长满芳草花卉的原野尽情游赏,远山春意正浓,四周一片碧绿苍翠。

乘着兴致追逐随风飘飞的,穿过柳丝飘摇小巷的落花;感到困倦时,就坐在溪水边长满青苔的石头上休息。

休要推辞这杯酒,辜负十分诚挚劝酒的心意,只是怕风吹花落,一片片飞散了。

况且今日是清明佳节,又遇着晴朗的好天气,不妨肆意游玩,但不可乐而忘返。

赏析:

这首诗是宋代“理学派”的作品。作者描写了清明节春天原野上清新的景致,将追逐落花的小游戏写进了诗里,在平添几许稚趣的同时,劝说世人珍惜友情、珍惜时光。

古人有“清明时节雨纷纷”的句子,而且根据生活的经验,清明这一天常下雨,程颢所写的清明节是一个晴朗的清明,应该是个难得的好日子,所以诗里感叹“只恐风花一片飞”吧。全诗将春天原野上清新的景致刻画了出来,落花流水虽说不是春天里独有的现象,可是毕竟是会在春日里最先出现的事物,因此诗人将追逐落花这样的游戏也写进了诗里,平添了几许稚趣,或许诗里人是想随漂浮的落花找到流水的源头,累了,于是坐在岸边石头上休憩,临水沉思,就想起朋友相聚的美好时光,遂起了劝说世人珍惜友情珍惜时光的念头,“莫辞盏酒十分劝”的句子许是如此而来。

这首诗可以分为两个部分,前四个短句为一部分,后面的为一部分。前面写郊外踏春,后面写春游所得的感想。清明的原野那样美丽,乡间的景色清新如洗,飘着落花的流水明洌,对疲惫的人来说最好的休息就是坐下来注视那好像会说话的流水。

面对渐飘渐远的落花,诗里人想到了时间的珍贵,想到了聚少离多的世事,更想到了朋友。他认为人生中会有的事物感情,也终究有一天会烟消云散,好高骛远不如抓住目前,珍惜今天所有的美好就是珍惜了自己的一生。

诗里用到的一些词汇起到了美化主题的作用,像“恣行”“碧四围”“兴逐”“苔矶”“十分劝”“况是”“游衍”“暮忘归”。其实有些地方是有些夸张的,但这更增加了诗句的浪漫色彩,灵动固然来自景致的原貌,但文字功底差的人是写不出如此跌宕的诗来的。

理学派的文章离不开思索,细读一读这首作品里也是将一种思考嵌在字里行间。思索的对错也许随着时间的流逝我们很难去判断了,但只要作者有意处处留下思绪,作品就算是难得了。

【点评】理解诗歌的方法:

(一)关注标题,明确内容和情感

标题是解读诗歌内容和形式的关键。因为诗歌的标题一般交代时间、地点、人物、情感倾向等,可以揭示思想内容,可以让人明了是哪一类诗歌,进而明了全诗的结构及表现手法等,便于快速理解诗歌。

(二)关注作者,知人论世多关联

读诗讲究“知人论世”,所以,一定要重视诗歌的作者。要尽量了解作者的身世、所处的时代特点,及创作倾向、主要内容、作品风格特点等。

(三)关注注释隐含意

高考所选诗歌大多附有注释。注释或解释疑难词语、地名,帮助考生读懂诗句;或介绍写作背景,暗示诗歌的思想主题;或介绍相关诗句,帮助考生理解诗歌用典或意境;或介绍作者,暗示诗歌的思想情感或写作风格。

(四)关注意象寄托意

意象是诗人思想感情的寄托,古人写诗喜欢用一些意象传达大致相同的思想感情。

(五)关注关键词句情感意

关键词主要是名词、动词、形容词,它们通常体现诗人思想情感或暗示主旨。