15.《我与地坛(节选)》课件(共22张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 15.《我与地坛(节选)》课件(共22张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 18.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-23 15:14:45 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

坛

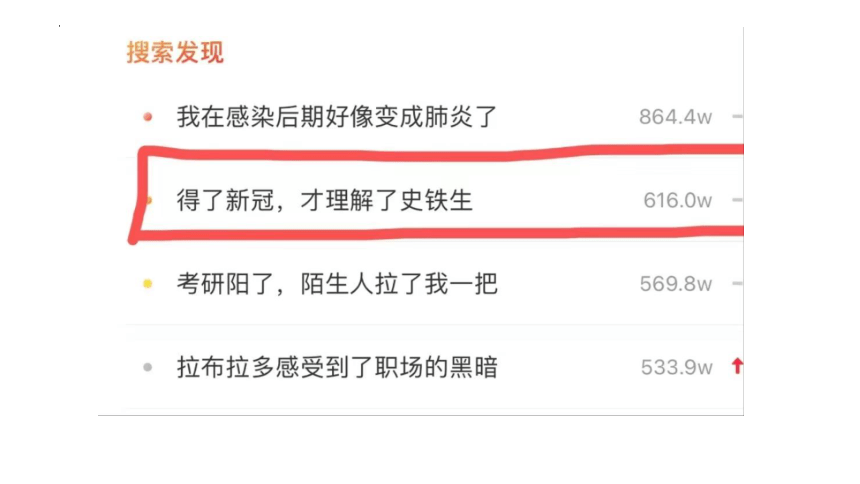

“发烧了,才知道不发烧的日子多么清爽。咳嗽了,才体会不咳嗽的嗓子多么安详。刚坐上轮椅时,我老想,不能直立行走岂非把人的特点搞丢了 便觉得天昏地暗……后来又患上尿毒症,经常昏昏然不能思想,就更加怀恋起往日时光。终于醒悟:其实每时每刻我们都是幸运的,因为任何的灾难面前,都可能再加一个更字。”——史铁生《病隙碎笔》

资料链接

生命中的那场暴雨

1971 年,是史铁生高中毕业后下放陕北第二年。那天他如常给生产队放牛,走到山里,突然天昏地暗,风沙四起,暴雨夹杂着冰雹劈头盖脸地砸了下来。回村之后史铁生就病倒了,数日不退的高烧伴随着腰腿的剧烈疼痛折磨着他。当地医院治不好,送回北京友谊医院,治了一年多,还是控制不住病情。结果,史铁生从开始时还能自己一步一步走进医院,直到父亲用轮椅把他推回了家。

写作背景

史铁生作为知青,到陕西延安“插队”,1972年因病致瘫而回京。作者“活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿”,在双腿残疾的沉重打击下,在“找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了”的时候“走”进地坛,地坛成为他生命再次出发、跋涉的起点。直到写这篇散文时的十五年间,作者“再没长久地离开过它”。作者从这座历经400多年沧桑的古园里获得了某种启示,汲取了顽强生活与奋斗的力量,从而走出了残疾自伤的阴影。

地坛公园又称方泽坛,是古都北京五坛中的第二大坛。

位于北京市东城区安定门外大街地坛公园内,与天坛遥相对应,始建于明嘉靖九年(1530年),是一座皇家坛庙,是明清两朝帝王祭祀“皇地祇”神的场所。

呈方型,从整体到局部都是遵照中国古代“天圆地方”“天青地黄”“天南地北”“龙凤”“乾坤”等传统和象征传说构思设计的,另配有皇祇室、宰牲亭、斋宫、神库等古建筑。

“地 坛”

[读准字音]

坍圮(tān pǐ) 剥蚀(bō shí) 玉砌雕栏(qì) 恪守(kè)

亘古不变(gèn) 撅(juē) 肆意(sì) 窸窣(xī sū)

譬如(pì) 熨帖(yù tiē) 猝然(cù) 步履(lǚ)

倔强(jué) 隽永(juàn)

学习目标

1.感受地坛景物的特点,体会地坛对于作者的生命意义。

2.赏析怀念母亲的文字,理解作者对母亲深沉的怀念和悔恨。

情境任务

《我与地坛》自1991年面世之后,获得颇多赞誉,如作家韩少功说:“我以为1991年的小说即使只有他一篇《我与地坛》,也完全可以说是丰年。”作家曹文轩说:“《我与地坛》像是与整个人类精神的对话与探寻,字字句句昭示‘生命偶然,但不能轻视’的主题。几十年的病痛对他的折磨远远超出我们的想象和承受力,这种磨难早已融合进他的思想和灵魂。”恰值史铁生逝世12周年之际,班级要举办一次以“怀念”为主题的读书会,跟随史铁生重回地坛,跟随他看景,跟随他思考,跟随他怀念母亲。

活动一 怀念地坛:雕栏玉砌不在,荒芜古园犹存

1.地坛在当时基本上是一座废弃的古园,很少被人记起。

但对于作者而言,这里是可以逃避现实世界的另一个世界,

在满园弥漫的沉静光芒中,更容易看到时间和自我。

我看到了什么样的地坛?

自由诵读三分钟,用笔勾画出主要写景的段落。并概括出

风景的特点和所蕴含的生命感悟。

景物描写 特点 生命感悟

第三段

第五段 蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水 草木竞相生长的响动

剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍圮的高墙、散落的雕栏、苍幽的老柏树、茂盛的野草荒藤、夕阳散发着沉静的光芒

古老、荒芜、冷落、沉寂

从地坛的沧桑变化中,“我”看到了人生的真相;在满园沉静中,“我”看到了自己,认识了自己

第七段 落日余晖、雨燕高歌、苍黑的古柏、孩子的脚印、青草泥土的气味、秋风里的落叶

生机勃勃、

荒芜但并不衰败

园子虽荒芜,但并不衰败,那么,“我”虽残疾,却不应该颓废

。

未改本色、

充满激情

外在的环境是恶劣的,身体残疾了,但生命不会改变,要按照自己的方式顽强地活着。

活动二 怀念母亲:逆风如解意,报得三春晖

史铁生曾言,“人类浩荡前行,在这条路上,不是靠的恨,而是靠的爱。”在史铁生前行的路上,母亲无疑是给予他最多的爱的那个人。请结合原文,分析母亲的形象。

格式要求:我看到了一个( )的母亲,理由为:( )。

示例:我看到一个(善解人意)的母亲,理由为:母亲知道有些事不能问,便犹犹豫豫想问而终于不敢问。她知道我内心痛苦,得给我一点时间。

母亲——我的精神支柱

我看到了一个_______的母亲?

一位既疼儿子又理解儿子的母亲

一位意志坚忍的母亲

一位活得最苦的母亲

一位直面不幸的母亲

一位默默守护毫不张扬的母亲

活动三 怀念哲思:生存的感悟,生命的涌动

本文语言富含哲思和对生死的感悟,尤其是这句“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”令人拍案叫绝,赏析其中蕴含的哲理韵味。

答案 这是作者在地坛经过漫长的思考而得出的关于死的认识:“死”不再令人恐惧,“死”与其说是生命的结束,倒不如说是一个漫长的节日。正是由于获得了这种认识,作者可以安然于生命的逆转与命运的安排,可以坦然地面对人生的重大问题。

地坛,又名方泽坛,明代嘉靖年间建造,是明清两代皇帝祭祀地神的重要场所。而《我与地坛》用“与”字联结“我”的生命经验,赋予地坛多种身份和象征意义。请根据文章内容,说出地坛所代表的三种哲理意蕴。

答案 ①作为园林景象的自然;

②作为联结亲情的纽带;

③作为世俗生活的观察点;

④作为写作之地;

⑤作为自我观照的处所;

⑥作为不可名状的精神家园。

总结:

“地坛”是自然之景,是“我”的精神家园;而“母亲”是深爱之人,是“我”的精神支柱。“地坛”使“我”看到生命的永恒和力量,让我学会平静地以积极的态度看待生死,回答了生死的问题;而母亲则使我看到了生存的意义,学会回答“怎样活”的问题。

地坛:精神家园,生命永恒

母亲:精神支柱,学会“怎样活”

阅读下面的文字,完成文后题目。

在史铁生的众多作品中,有一个贯穿始终的主题,那就是母爱。史铁生残疾后,他的母亲一直在认真地履行着一个母亲应尽的义务,甚至远远超出了应尽的义务,他懂得母亲生活的苦楚,所以才会抒发出如此深沉的母爱精神。

微任务

珍惜亲情,别等到“子欲养而亲不待”

“十岁那年,我承认她聪明,承认她是世界上长得最好看的女的。二十岁,我的两条腿残废了……她头上开始有了白发。三十岁时,我的第一篇小说发表了,母亲却已不在人世。母亲去世后,我们搬了家。”

(《合欢树》)从这段话中可以感受到作者心中难以抑制的痛苦,以自己的三个年龄段为线索,重点描写了母亲的变化,表达出对母亲无限的怀念。母亲从年轻到逝去,她的每一个形象都在作者心目中留下了深刻的烙印。作者不愿睹物思人,关于母亲一切的一切都成了永远的回忆,成为埋藏在心中永远的秘密。

在《秋天的怀念》中,史铁生写道:“母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了”“母亲进来了,挡在窗前:‘北海的菊花开了,我推着你去看看吧。’还没来得及看菊花,母亲就永远地走了”“又是秋天,妹妹推我去北海看菊花了,在五彩缤纷的花海中,还记得母亲的话:‘要好好活……’”感情是如此地逼真,痛苦又是如此地深厚,以至于在梦中都是母亲的印象。在《庙的回忆》中,史铁生写道:“母亲,她的灵魂并未消散,她在幽冥之中注视我并保佑了我多年,直等到我的眺望已在幽冥中与她会合,她才放了心,重新投生别处,投生一个灵魂有所诉告的地方了。”他把心底对母亲的想念转化为对母亲无尽的回忆,母亲生前是史铁生坚强的支持力量,去世后仍然是拯救他、鼓励他好好活下去的理由。

史铁生在《我与地坛》中大声疾呼:“我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了,可我已经来不及了。”

结合文本内容和自身,写写对母爱的感悟(200字左右)。

答案 (示例)世上有一种人,和你在一起时,总是千万次嘱咐你要多穿件衣服,要注意自己的安全。你觉得很烦,却也觉得很窝心。缺钱的时候,他们总会说些赚钱不易的话来教训你,但边教训边塞钱给你。他们就是父母。

如果有一天,你发现,父母爱吃煮得烂烂的菜;如果有一天,你发现,在吃饭时,他们总是咳个不停;如果有一天,你发现,父母握着你的手时那种粗糙的感觉;如果有一天,你发现,父母的眼里饱含着风霜雨雪。“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”,我常常在想,是怎样的

感情,才会使这句话中的悲伤和痛楚在几千年后还能再次撩人心弦。正如作家史铁生,母爱是他的精神支柱,他始终觉得这样坚强的母亲怎么有一天会突然离去!“她心里太苦了,上天看她受不住了,就召她回去。”从此,母亲的早逝成为史铁生至死不能原谅自己的心结。人的一生渺小而短暂,有着沙尘一般地飘忽和微小,生命的无常总是让人不知所措;有些人,有些事,一旦错过就是一辈子。正因为如此,我想说:趁青春还在,趁微风不燥,趁父母未老,多去陪伴和孝顺他们。

坛

“发烧了,才知道不发烧的日子多么清爽。咳嗽了,才体会不咳嗽的嗓子多么安详。刚坐上轮椅时,我老想,不能直立行走岂非把人的特点搞丢了 便觉得天昏地暗……后来又患上尿毒症,经常昏昏然不能思想,就更加怀恋起往日时光。终于醒悟:其实每时每刻我们都是幸运的,因为任何的灾难面前,都可能再加一个更字。”——史铁生《病隙碎笔》

资料链接

生命中的那场暴雨

1971 年,是史铁生高中毕业后下放陕北第二年。那天他如常给生产队放牛,走到山里,突然天昏地暗,风沙四起,暴雨夹杂着冰雹劈头盖脸地砸了下来。回村之后史铁生就病倒了,数日不退的高烧伴随着腰腿的剧烈疼痛折磨着他。当地医院治不好,送回北京友谊医院,治了一年多,还是控制不住病情。结果,史铁生从开始时还能自己一步一步走进医院,直到父亲用轮椅把他推回了家。

写作背景

史铁生作为知青,到陕西延安“插队”,1972年因病致瘫而回京。作者“活到最狂妄的年龄上忽地残废了双腿”,在双腿残疾的沉重打击下,在“找不到工作,找不到去路,忽然间几乎什么都找不到了”的时候“走”进地坛,地坛成为他生命再次出发、跋涉的起点。直到写这篇散文时的十五年间,作者“再没长久地离开过它”。作者从这座历经400多年沧桑的古园里获得了某种启示,汲取了顽强生活与奋斗的力量,从而走出了残疾自伤的阴影。

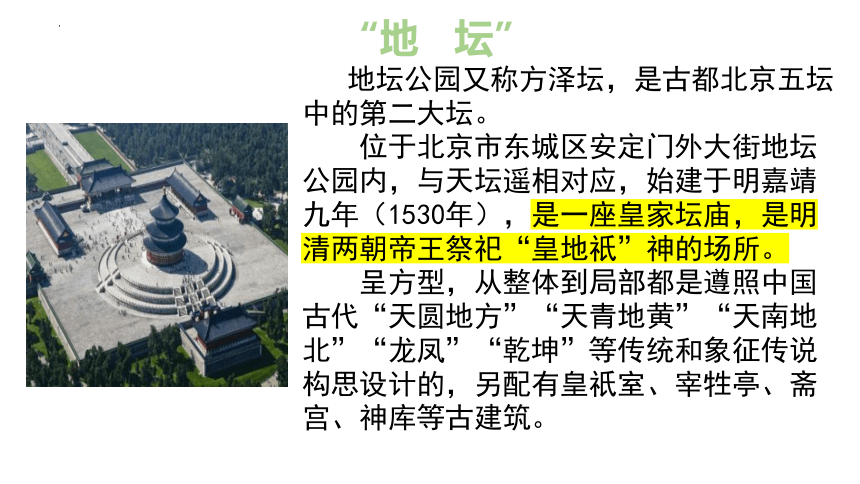

地坛公园又称方泽坛,是古都北京五坛中的第二大坛。

位于北京市东城区安定门外大街地坛公园内,与天坛遥相对应,始建于明嘉靖九年(1530年),是一座皇家坛庙,是明清两朝帝王祭祀“皇地祇”神的场所。

呈方型,从整体到局部都是遵照中国古代“天圆地方”“天青地黄”“天南地北”“龙凤”“乾坤”等传统和象征传说构思设计的,另配有皇祇室、宰牲亭、斋宫、神库等古建筑。

“地 坛”

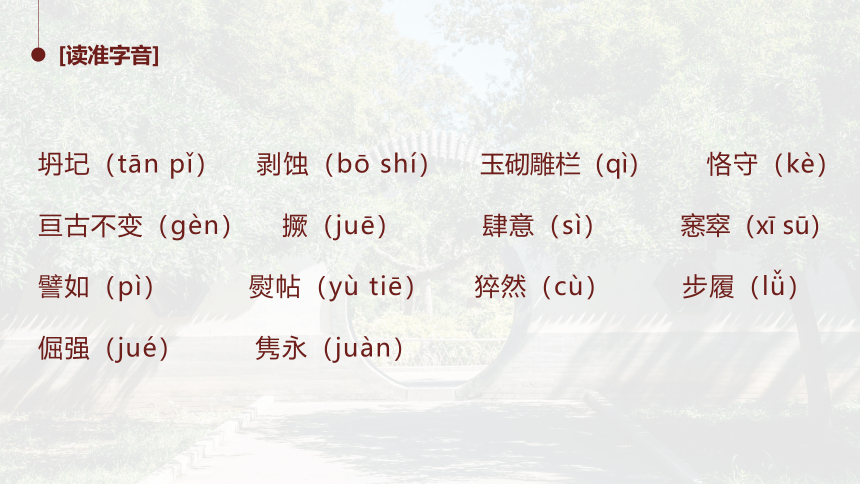

[读准字音]

坍圮(tān pǐ) 剥蚀(bō shí) 玉砌雕栏(qì) 恪守(kè)

亘古不变(gèn) 撅(juē) 肆意(sì) 窸窣(xī sū)

譬如(pì) 熨帖(yù tiē) 猝然(cù) 步履(lǚ)

倔强(jué) 隽永(juàn)

学习目标

1.感受地坛景物的特点,体会地坛对于作者的生命意义。

2.赏析怀念母亲的文字,理解作者对母亲深沉的怀念和悔恨。

情境任务

《我与地坛》自1991年面世之后,获得颇多赞誉,如作家韩少功说:“我以为1991年的小说即使只有他一篇《我与地坛》,也完全可以说是丰年。”作家曹文轩说:“《我与地坛》像是与整个人类精神的对话与探寻,字字句句昭示‘生命偶然,但不能轻视’的主题。几十年的病痛对他的折磨远远超出我们的想象和承受力,这种磨难早已融合进他的思想和灵魂。”恰值史铁生逝世12周年之际,班级要举办一次以“怀念”为主题的读书会,跟随史铁生重回地坛,跟随他看景,跟随他思考,跟随他怀念母亲。

活动一 怀念地坛:雕栏玉砌不在,荒芜古园犹存

1.地坛在当时基本上是一座废弃的古园,很少被人记起。

但对于作者而言,这里是可以逃避现实世界的另一个世界,

在满园弥漫的沉静光芒中,更容易看到时间和自我。

我看到了什么样的地坛?

自由诵读三分钟,用笔勾画出主要写景的段落。并概括出

风景的特点和所蕴含的生命感悟。

景物描写 特点 生命感悟

第三段

第五段 蜂儿、蚂蚁、瓢虫、蝉蜕、露水 草木竞相生长的响动

剥蚀的琉璃、淡褪的朱红、坍圮的高墙、散落的雕栏、苍幽的老柏树、茂盛的野草荒藤、夕阳散发着沉静的光芒

古老、荒芜、冷落、沉寂

从地坛的沧桑变化中,“我”看到了人生的真相;在满园沉静中,“我”看到了自己,认识了自己

第七段 落日余晖、雨燕高歌、苍黑的古柏、孩子的脚印、青草泥土的气味、秋风里的落叶

生机勃勃、

荒芜但并不衰败

园子虽荒芜,但并不衰败,那么,“我”虽残疾,却不应该颓废

。

未改本色、

充满激情

外在的环境是恶劣的,身体残疾了,但生命不会改变,要按照自己的方式顽强地活着。

活动二 怀念母亲:逆风如解意,报得三春晖

史铁生曾言,“人类浩荡前行,在这条路上,不是靠的恨,而是靠的爱。”在史铁生前行的路上,母亲无疑是给予他最多的爱的那个人。请结合原文,分析母亲的形象。

格式要求:我看到了一个( )的母亲,理由为:( )。

示例:我看到一个(善解人意)的母亲,理由为:母亲知道有些事不能问,便犹犹豫豫想问而终于不敢问。她知道我内心痛苦,得给我一点时间。

母亲——我的精神支柱

我看到了一个_______的母亲?

一位既疼儿子又理解儿子的母亲

一位意志坚忍的母亲

一位活得最苦的母亲

一位直面不幸的母亲

一位默默守护毫不张扬的母亲

活动三 怀念哲思:生存的感悟,生命的涌动

本文语言富含哲思和对生死的感悟,尤其是这句“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”令人拍案叫绝,赏析其中蕴含的哲理韵味。

答案 这是作者在地坛经过漫长的思考而得出的关于死的认识:“死”不再令人恐惧,“死”与其说是生命的结束,倒不如说是一个漫长的节日。正是由于获得了这种认识,作者可以安然于生命的逆转与命运的安排,可以坦然地面对人生的重大问题。

地坛,又名方泽坛,明代嘉靖年间建造,是明清两代皇帝祭祀地神的重要场所。而《我与地坛》用“与”字联结“我”的生命经验,赋予地坛多种身份和象征意义。请根据文章内容,说出地坛所代表的三种哲理意蕴。

答案 ①作为园林景象的自然;

②作为联结亲情的纽带;

③作为世俗生活的观察点;

④作为写作之地;

⑤作为自我观照的处所;

⑥作为不可名状的精神家园。

总结:

“地坛”是自然之景,是“我”的精神家园;而“母亲”是深爱之人,是“我”的精神支柱。“地坛”使“我”看到生命的永恒和力量,让我学会平静地以积极的态度看待生死,回答了生死的问题;而母亲则使我看到了生存的意义,学会回答“怎样活”的问题。

地坛:精神家园,生命永恒

母亲:精神支柱,学会“怎样活”

阅读下面的文字,完成文后题目。

在史铁生的众多作品中,有一个贯穿始终的主题,那就是母爱。史铁生残疾后,他的母亲一直在认真地履行着一个母亲应尽的义务,甚至远远超出了应尽的义务,他懂得母亲生活的苦楚,所以才会抒发出如此深沉的母爱精神。

微任务

珍惜亲情,别等到“子欲养而亲不待”

“十岁那年,我承认她聪明,承认她是世界上长得最好看的女的。二十岁,我的两条腿残废了……她头上开始有了白发。三十岁时,我的第一篇小说发表了,母亲却已不在人世。母亲去世后,我们搬了家。”

(《合欢树》)从这段话中可以感受到作者心中难以抑制的痛苦,以自己的三个年龄段为线索,重点描写了母亲的变化,表达出对母亲无限的怀念。母亲从年轻到逝去,她的每一个形象都在作者心目中留下了深刻的烙印。作者不愿睹物思人,关于母亲一切的一切都成了永远的回忆,成为埋藏在心中永远的秘密。

在《秋天的怀念》中,史铁生写道:“母亲喜欢花,可自从我的腿瘫痪后,她侍弄的那些花都死了”“母亲进来了,挡在窗前:‘北海的菊花开了,我推着你去看看吧。’还没来得及看菊花,母亲就永远地走了”“又是秋天,妹妹推我去北海看菊花了,在五彩缤纷的花海中,还记得母亲的话:‘要好好活……’”感情是如此地逼真,痛苦又是如此地深厚,以至于在梦中都是母亲的印象。在《庙的回忆》中,史铁生写道:“母亲,她的灵魂并未消散,她在幽冥之中注视我并保佑了我多年,直等到我的眺望已在幽冥中与她会合,她才放了心,重新投生别处,投生一个灵魂有所诉告的地方了。”他把心底对母亲的想念转化为对母亲无尽的回忆,母亲生前是史铁生坚强的支持力量,去世后仍然是拯救他、鼓励他好好活下去的理由。

史铁生在《我与地坛》中大声疾呼:“我真想告诫所有长大了的男孩子,千万不要跟母亲来这套倔强,羞涩就更不必,我已经懂了,可我已经来不及了。”

结合文本内容和自身,写写对母爱的感悟(200字左右)。

答案 (示例)世上有一种人,和你在一起时,总是千万次嘱咐你要多穿件衣服,要注意自己的安全。你觉得很烦,却也觉得很窝心。缺钱的时候,他们总会说些赚钱不易的话来教训你,但边教训边塞钱给你。他们就是父母。

如果有一天,你发现,父母爱吃煮得烂烂的菜;如果有一天,你发现,在吃饭时,他们总是咳个不停;如果有一天,你发现,父母握着你的手时那种粗糙的感觉;如果有一天,你发现,父母的眼里饱含着风霜雨雪。“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”,我常常在想,是怎样的

感情,才会使这句话中的悲伤和痛楚在几千年后还能再次撩人心弦。正如作家史铁生,母爱是他的精神支柱,他始终觉得这样坚强的母亲怎么有一天会突然离去!“她心里太苦了,上天看她受不住了,就召她回去。”从此,母亲的早逝成为史铁生至死不能原谅自己的心结。人的一生渺小而短暂,有着沙尘一般地飘忽和微小,生命的无常总是让人不知所措;有些人,有些事,一旦错过就是一辈子。正因为如此,我想说:趁青春还在,趁微风不燥,趁父母未老,多去陪伴和孝顺他们。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读