2024届高三作文训练和指导:亲知 闻知 说知 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高三作文训练和指导:亲知 闻知 说知 课件(共27张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 241.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-24 00:28:48 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

周测一作文:亲知 闻知 说知

2023.12.8

存在问题

1.没有素材,内容单薄(干巴巴没有内容)

2.照搬材料,反复啰嗦,循环论证(真的很努力在凑字数)

3.语言生硬,表达不通,病句较多(我真的是一脸问号!!!)

4.抓不住材料中心,找不到本次写作的重点,是着重写“是什么”,还是“为什么”,还是“怎么做”

5.对于“闻知”论证出现偏差,部分同学讲要辩证看待“闻知”,而不是去论证“闻知”对于获取知识的重要性(这才是重点);或者有同学举“士别三日当刮目相待”为例,却不是着眼“闻知吕蒙获得知识的长进”,反而在强调吕蒙怎么去坚持努力。

阅读下面的材料,根据要求写作。

古代哲学家墨子认为知识的获取有亲知、闻知和说知三种方式。亲知是亲身实践从直接经验得到知识;闻知是由他人的语言传授或自己阅读获得知识;说知是在闻知亲知的基础上通过逻辑推理得到知识。三种方式在人们获取知识的过程中各有其用,相互联系、转化,又共同助益我们获取知识。

以上材料对我们具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

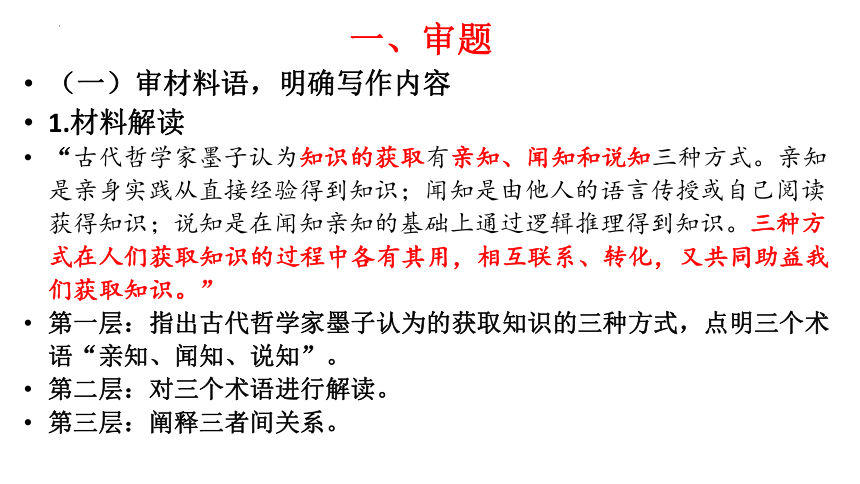

一、审题

(一)审材料语,明确写作内容

1.材料解读

“古代哲学家墨子认为知识的获取有亲知、闻知和说知三种方式。亲知是亲身实践从直接经验得到知识;闻知是由他人的语言传授或自己阅读获得知识;说知是在闻知亲知的基础上通过逻辑推理得到知识。三种方式在人们获取知识的过程中各有其用,相互联系、转化,又共同助益我们获取知识。”

第一层:指出古代哲学家墨子认为的获取知识的三种方式,点明三个术语“亲知、闻知、说知”。

第二层:对三个术语进行解读。

第三层:阐释三者间关系。

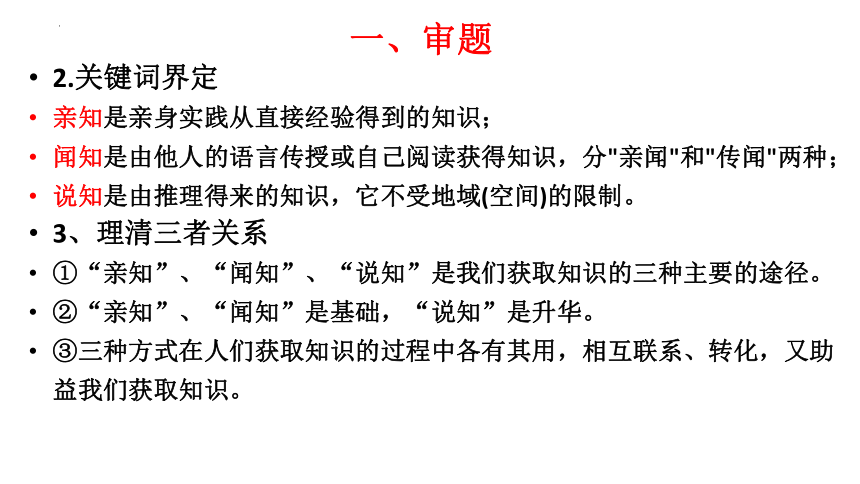

一、审题

2.关键词界定

亲知是亲身实践从直接经验得到的知识;

闻知是由他人的语言传授或自己阅读获得知识,分"亲闻"和"传闻"两种;

说知是由推理得来的知识,它不受地域(空间)的限制。

3、理清三者关系

①“亲知”、“闻知”、“说知”是我们获取知识的三种主要的途径。

②“亲知”、“闻知”是基础,“说知”是升华。

③三种方式在人们获取知识的过程中各有其用,相互联系、转化,又助益我们获取知识。

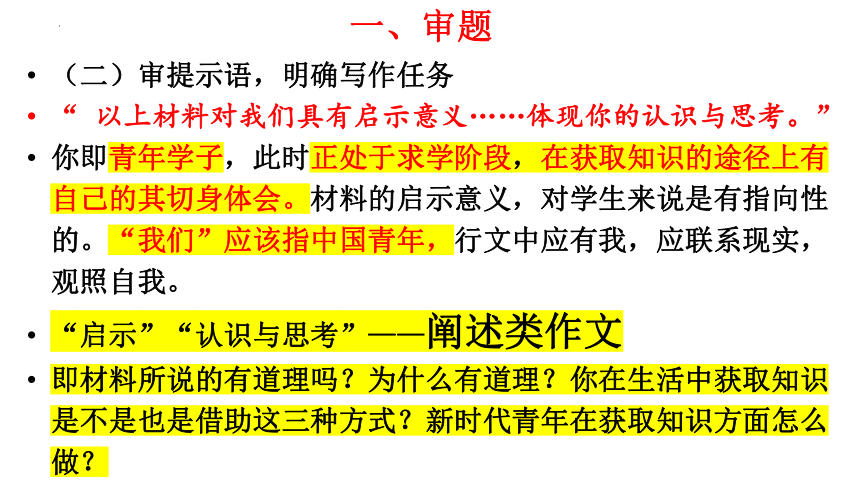

(二)审提示语,明确写作任务

“ 以上材料对我们具有启示意义……体现你的认识与思考。”

你即青年学子,此时正处于求学阶段,在获取知识的途径上有自己的其切身体会。材料的启示意义,对学生来说是有指向性的。“我们”应该指中国青年,行文中应有我,应联系现实,观照自我。

“启示”“认识与思考”——阐述类作文

即材料所说的有道理吗?为什么有道理?你在生活中获取知识是不是也是借助这三种方式?新时代青年在获取知识方面怎么做?

一、审题

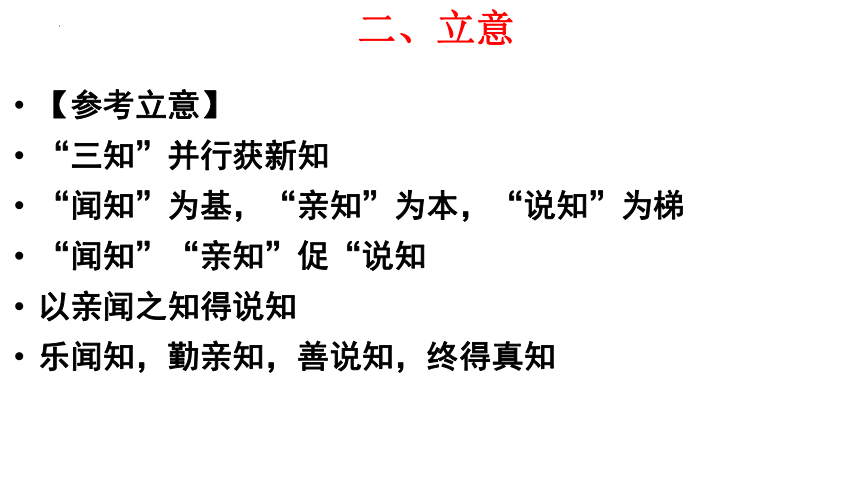

二、立意

【参考立意】

“三知”并行获新知

“闻知”为基,“亲知”为本,“说知”为梯

“闻知”“亲知”促“说知

以亲闻之知得说知

乐闻知,勤亲知,善说知,终得真知

奇文共赏

知识于人类而言是至关重要的,我们依靠知识做出判断,做出选择以实现价值。获取知识的途径有很多,我国古代哲学家墨子认为获取知识有亲知、闻知和说知这三种方式。这三种方式发挥着他们各自的作用,在一定条件下互相转化,成为我们获取知识的重要方法。(开门见山,点题)

亲知即亲身实践的直接经验得到的知识。 我们出生、成长、慢慢感知这世间的一切事物,渐渐长大的我们认识到玫瑰是芳香的,江河是流动的,冬天是冷的……这是我们在日复一日的体验多彩世界中得到的知识,是亲知。我们常道:实践是认识的来源和动力。通过自己亲身实践得来的智慧最为直接,徐霞客游遍江河山川,亲身考察各地风貌最终完成《徐霞客游记》的创作,这恰恰印证了亲知对获取知识的巨大帮助。

——刘若函《欲得智慧,“三知”缺一不可》

【评】例子取材生活,有生活气息;徐霞客例子运用恰当且能回扣观点。

于我而言,我认为获取知识的第一重境界是“闻知。从小到大,我们都是在父母和老师的教导下,或在阅读书籍中获取知识。这类知识比比皆是:颜色鲜艳的蘑菇大多有毒,不能吃;下雨天不能站在大树下避雨;中国是一个有着56个民族的国家……这类知识往往是浅显简单的,我们的知识框架也最先由这类知识慢慢成形的。

慢慢地,我们不在满足于“闻知”所获的知识,我们对世界越来越好奇,开始想要用自身的体验去感知生活。这就是获取知识的第二重境界:亲知。当你把手放在阳光下时,你能感受到手的温度在上升,你能感受到温暖,因此你发现太阳是热的,能散发热量;当你拿起一张纸和一本书,你能明显感受到书本的重量比纸张重得多……这些都是实践的带来的结果。亲身实践,亲自体验 ,亲知让我们获得第一手资料,这对增进我们的见识有很大的帮助。

——李婕琪《“三知”并行助益知识获取》

【评】例子取材生活,有生活气息。举例论证之后能够回扣观点。

在闻知亲知基础上通过逻辑推理得到知识,是谓说知。亲知是实践,闻知积累经验,实践配合经验,加之以逻辑推导,能使我们窥见真理之光。怀特一生通过亲身调查居民情况,查阅书籍,制定方案,演化推导等一系列方法终于掌握霍乱的致因和疗法,拯救了无数的居民;屠呦呦也是通过查阅书籍,实地考查,临床实验,不断思考改进之前治疗方法,融和“三知”,才发现疟疾治疗方法。可见,只有“三知”共济,才能助我们真正获得知识,收获新知。

——陈概昆《“三知”共济,一窥见理》

【评】能够围绕“三知”进行论证。

爱因斯坦26岁时认为当时的物理学界公认的静止时空不能解释很多问题,他在亲身实践研究中发现这个观点,通过阅读书籍,尝试无数次实验,他以极大的毅力和胆识提出了相对论,由此打开了物理世界的新大门。他借助亲知闻知和说知三种方法,对知识进行思考、推演,验证,从旧知中推导出新知,提出奠定现代物理学基础的相对论,最终成为科学界和天文学界的巨匠,创下不朽的功绩。

——卢铭铭《“三知”并行,行稳致远》

【评】通过爱因斯坦这个例子说明如何融合“三知”获取知识,创造成就。

在亲知闻知的基础上,对知识进行整理分类,使之互相联系,融会贯通,内化为自己的知识。这种能力在我们平常的学习中犹为重要。因为有了推理才会思考,有了思考才能将知识用于实践。世界上第一代冰箱发明者巴尔卡在偶然的生活体验中知道食物结冰后不容易变味之后,经过翻阅书籍和多次实验,终于推理出食物保鲜的秘诀之一在于温度,最终成功发明了冰箱。

亲知、闻知、说知三者互为前提,互为条件,互为动力,又共同助益我们获取知识。身为高中生的我们,或许会迷茫于当下的无知,或许会面临无从入手的困惑。但我相信,只要我们亲身为之,请教他人,并在解惑之后推理内化为自身智慧,定将能在知识海洋中乘风破浪,在云开雾散的日子继续谱写新篇章。

——洪子琪《领“三知”,行万路》

【评】结尾段落没有千篇一律的套话,而在能够紧扣题干,着眼“获取知识”这一写作任务,让阅卷老师耳目一新。

以亲闻之知得说知

主要观点:“吾以为,学会亲知闻知,方能以亲闻之知得说知,亦能助益我们。

分论点一:学亲知实践,做有为青年

分论点二:学闻知博览,做有识青年

分论点三:学说知之道,做理想青年

乐闻知,勤亲知,善说知,终得真知

主要观点:“我们只有顺应规律,乐于闻知勤于亲知,善于在闻知亲知的基础上推演说知,方能得真知。

三句名言衔接

读书破万卷下笔如有神

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行

学而不思则罔,思而不学则殆

分论点二:学闻知博览,做有识青年

分论点三:学说知之道,做理想青年

闻知为本,亲知为路,说知为梯

林泓凯

日常生活中,我们获得知识的途径数不胜数。古代哲学家墨子认为获取知识有亲知、闻知、说知三种途径。亲知是指亲身实践从直接经验获得知识;闻知是从他人或阅读获得知识;说知是指在亲知闻知的基础上获得知识。

亲知、闻知、说知三种方式各有区别却相互联系。依我看来,闻知是本,亲知为路,说知为梯。闻知是我们获得知识的根本方法,亲知可以检验闻知的真实性,同时在闻知亲知基础上通过逻辑推理得到新知,所谓说知。三者虽各有区别但仍相互联系,助我们不断获得新知。

闻知为本。我们无法回到历史,但书本会告诉我们历史是怎样的。我们无法了解古代先贤的思想,但书本会告诉我们它们是怎样的。书,打破了时空界限,阅读书本让我们了解古代先贤所取得的辉煌成就,

获得知识,站在前人的肩膀看世界。屠呦呦研究中国古代中草药书籍,为青蒿素的发现提供了理论来源。正是有了我国古代中草药书籍的指引,才有了屠呦呦研制青蒿素的成功。由此观之,闻知为本,闻知让我们站在先人的肩膀上看世界,为亲知指引方向。

亲知为路。倘若一味地从书本获得知识不注重时间,那么我们终究会步入纸上谈兵的后尘。“鞋子合不合脚,只有自己穿了才知道。”“亲知”是李时珍尝遍百草而获得的直接知识;是袁隆平躬耕田野而获得的麦苗穗穗;是毛相林多次实地勘察地形后建成的致富之路。以行求知,亲知为路,唯有脚踏实地才能行至远方。

闻知为本,亲知为路,以亲知、闻知为基,逻辑推理得新知,达说知之梯。著名遗传学家孟德尔在研究古籍对于遗传的记载后,决定致力于杂交实验研究。他亲自培育豌豆,一次又一次地获得直接经验,

用实际推演,最终提出了跨时代的基因分离学说。正是以闻说为本,亲知为路,说知为梯,才有了孟德尔研究所取得的巨大成就。

于新时代的我们,更应闻知、亲知、说知,以闻知为本,亲知为路,以闻知、亲知为基,达说知之梯,不断获取新知,用过硬才干武装自己,用求知智慧走好脚下的路。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。愿吾辈青年守闻知之本,亲知之路,达说知之梯,于复兴路上共助中华富强!

“三知” 齐下,成就自我

肖栋本

墨子曾言:“知识的获取有亲身践行直接所得的亲知,有通过他人或博览群书所得的闻知,亦有经过逻辑推理所得的说知。”这三种获取知识的方式并非相互独立,而是之间相互联系,转化,促进知识更好地获取。

于亲知、闻知、说知中,丰富自我助成长。

古往今来,仁人志士,青年才俊,莫不于亲知,闻知,说知中提升自我。亲知践行者有之,闻知旁观者有之。何哉?须知知识获取绝非易事,当践行、听闻、推理延伸等多管齐下,夯基固本,躬身践行,灵巧推理。

于亲知、闻知中,拓展方向,获丰富知识。

古人有言:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”亲知、闻知相联系,可以拓宽实践的方向,可以获得独特的感受。君可见,屠呦呦研究我国中草药书籍,于书籍中获取草药的功效,在千百次亲身实践中,终于研制出青蒿素,解决了困扰世界的难题。君可见,文物修复者在历史记载中获得文物的历史背景,拓宽了创作修复的方向,恢复了文物的原貌,彰显出时代的特征。

反之,亦有众多人未将二者相互联系、相互转化,获取的知识道路坎坷曲折,获取的知识浅显、不可靠。君可见鲜活之例跃然,赵括博览兵书,谈起用兵之道滔滔不绝,然而并非亲自实践策略的可行性。后被赵王任命指挥四十万大军,满肚兵法意无处施展,最终惨死于秦军之下。我们应将亲知、闻知相互联系、相互转化,可以拓宽实践获取真知的方向,亦可于实践中获得真情实感,

加强对知识的理解。“三知”齐下,丰富成长历程。

以亲知、闻知为基,逻辑推理获新知。

孔子有言:“学而不思则罔。”我们在经历亲知,闻知后,应思考并推理事物的本质,从面获得更有价值性的知识。君可见,苏轼博览郦道元的《水经注》后,产生“而此独以钟名”的疑问,亲身践行所见陋者以斧斤考击而求之,更疑之,他不断推理实践终得真相。以亲知、闻知为基础,加以逻辑推理可以获得更有价值的知识,“三知”齐下,助力青春成长。

我辈青年正处于百年未有之大变局,在暗礁遍布、波诡云谲的时代中,我们应在学习中将亲知、闻知、说知相互联系、转化,去探求知识背后的神秘,将毕生所学服务于社会、祖国。筚路蓝缕,以启山林:胼手砥足,开启时代新征程。

“闻知”为基获新知,“亲知”为本以“说知” 韩同泽

《墨辨》中有三种知识:亲知、闻知、说知。或躬身实践,直接从“行”中得“知”;或他人传授,间接从“书”中得“知”;或通过逻辑推理,进行内化和反思,以“知”逐步去“行”。纵览获知过程,何尝不是学习新事物以获真知的真实写照!窃以为,获取知识之路,必先“亲知”为本,接受“闻知”,以行求知;最后融会贯通,领异标新独“说知”,以知促行,助益获知。

“亲知”为本,求真务实,行之后,方获取真知。“行是知之始”,并不否认闻知和说知,而是承认“亲知”为根本。

观之古,“亲知”是李时珍走遍九州大地,亲自尝遍各草药,以获取各草药的直接知识;视当下,南仁东数十年走遍贵州,只为天眼昭昭,烛照碧落,亲自为FAST选址;耄耋之年的袁隆平躬耕实践,以初心坚守稻田,不断挑战极限,以亲身经历与外国知识为基础,推理、实验,改良新品种......以行求知,“亲知”乃获取知识之根本,唯有脚踏实地走好“践行”路,方得始终。

接受“闻知”,厚积薄发,更上一层。只是闻知几乎概括一切知识是事实,但并不是只注重闻知,而将“亲知”挥于门外且忽略“说知”。接受“闻知”后能动的改变,将自己“雕琢成器”,以“亲知”为本领“说知”独特。

忆往昔,太史公忍辱负重仍不辍笔耕,以亲身经历及浩瀚烟海中书籍所记知识,终著《史记》“炳如日星矣”,彪炳千秋,改变命运;看今朝,奇迹女孩江梦南于无声中躬身突围,通过几十年如一日的坚强自学,借助唇语声带振动学听说,以自我学识逐梦清华;余观北斗航天人以自身学识投入航天发展,以孜孜不倦的态度推理科学,终迎魆风骤雨的发展......“闻知”是生命中不可或缺的,是与生俱来的,而不应在前人知识中迷失自我、质疑自我,而应反思、寻找自我。

领异标新,自我创新,而知之后,方会成。“知是行之成”,在“亲知”和“闻知”基础上进行合理“说知”。

诚如艾青所言:“没有变化,再好的歌也会叫人厌烦。”莱特兄弟没有受当时科学家对机翼压力数据的限制,反而制造出世界上第一个能对模型机翼进行准确实验的风洞,取得了一整套科学数据,

并据此设计出飞机。莱特兄弟并没有囿于“闻知”,而是在“亲知”为本上进行“说知”力求创新。

时代之境,葳蕤方兴;青年吾侪(chái),奋斗当时。吾辈应深刻理解“闻知”是不可或缺的,“亲知”是知识获取的根本,“说知”是独立创新,奔向铺满鲜花的康庄大道,三者共同助益我们获取知识,经历“闻知”和“亲知”,“说知”显得更有意义。

吾辈青年,自当濡染此百年峥嵘之芳华,接受“闻知”独创知,“亲知”为本以“说知”,打好基础、丰富知识,培养自己创新能力,深化人生理解,探索生命真谛,为祖国贡献涓滴。

①这个题的隐性任务指令是

——两者做法的可取之处

②这个题的危险点是

——将成年人的做法和小时候的做法做正误判断,优劣评价

③“有人认为成年人的做法是成熟睿智的”,“有人认为小时候的做法也值得成年人借鉴”全部都是正向的意义,不能对其做法作负面定义。

周测一作文:亲知 闻知 说知

2023.12.8

存在问题

1.没有素材,内容单薄(干巴巴没有内容)

2.照搬材料,反复啰嗦,循环论证(真的很努力在凑字数)

3.语言生硬,表达不通,病句较多(我真的是一脸问号!!!)

4.抓不住材料中心,找不到本次写作的重点,是着重写“是什么”,还是“为什么”,还是“怎么做”

5.对于“闻知”论证出现偏差,部分同学讲要辩证看待“闻知”,而不是去论证“闻知”对于获取知识的重要性(这才是重点);或者有同学举“士别三日当刮目相待”为例,却不是着眼“闻知吕蒙获得知识的长进”,反而在强调吕蒙怎么去坚持努力。

阅读下面的材料,根据要求写作。

古代哲学家墨子认为知识的获取有亲知、闻知和说知三种方式。亲知是亲身实践从直接经验得到知识;闻知是由他人的语言传授或自己阅读获得知识;说知是在闻知亲知的基础上通过逻辑推理得到知识。三种方式在人们获取知识的过程中各有其用,相互联系、转化,又共同助益我们获取知识。

以上材料对我们具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的认识与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

一、审题

(一)审材料语,明确写作内容

1.材料解读

“古代哲学家墨子认为知识的获取有亲知、闻知和说知三种方式。亲知是亲身实践从直接经验得到知识;闻知是由他人的语言传授或自己阅读获得知识;说知是在闻知亲知的基础上通过逻辑推理得到知识。三种方式在人们获取知识的过程中各有其用,相互联系、转化,又共同助益我们获取知识。”

第一层:指出古代哲学家墨子认为的获取知识的三种方式,点明三个术语“亲知、闻知、说知”。

第二层:对三个术语进行解读。

第三层:阐释三者间关系。

一、审题

2.关键词界定

亲知是亲身实践从直接经验得到的知识;

闻知是由他人的语言传授或自己阅读获得知识,分"亲闻"和"传闻"两种;

说知是由推理得来的知识,它不受地域(空间)的限制。

3、理清三者关系

①“亲知”、“闻知”、“说知”是我们获取知识的三种主要的途径。

②“亲知”、“闻知”是基础,“说知”是升华。

③三种方式在人们获取知识的过程中各有其用,相互联系、转化,又助益我们获取知识。

(二)审提示语,明确写作任务

“ 以上材料对我们具有启示意义……体现你的认识与思考。”

你即青年学子,此时正处于求学阶段,在获取知识的途径上有自己的其切身体会。材料的启示意义,对学生来说是有指向性的。“我们”应该指中国青年,行文中应有我,应联系现实,观照自我。

“启示”“认识与思考”——阐述类作文

即材料所说的有道理吗?为什么有道理?你在生活中获取知识是不是也是借助这三种方式?新时代青年在获取知识方面怎么做?

一、审题

二、立意

【参考立意】

“三知”并行获新知

“闻知”为基,“亲知”为本,“说知”为梯

“闻知”“亲知”促“说知

以亲闻之知得说知

乐闻知,勤亲知,善说知,终得真知

奇文共赏

知识于人类而言是至关重要的,我们依靠知识做出判断,做出选择以实现价值。获取知识的途径有很多,我国古代哲学家墨子认为获取知识有亲知、闻知和说知这三种方式。这三种方式发挥着他们各自的作用,在一定条件下互相转化,成为我们获取知识的重要方法。(开门见山,点题)

亲知即亲身实践的直接经验得到的知识。 我们出生、成长、慢慢感知这世间的一切事物,渐渐长大的我们认识到玫瑰是芳香的,江河是流动的,冬天是冷的……这是我们在日复一日的体验多彩世界中得到的知识,是亲知。我们常道:实践是认识的来源和动力。通过自己亲身实践得来的智慧最为直接,徐霞客游遍江河山川,亲身考察各地风貌最终完成《徐霞客游记》的创作,这恰恰印证了亲知对获取知识的巨大帮助。

——刘若函《欲得智慧,“三知”缺一不可》

【评】例子取材生活,有生活气息;徐霞客例子运用恰当且能回扣观点。

于我而言,我认为获取知识的第一重境界是“闻知。从小到大,我们都是在父母和老师的教导下,或在阅读书籍中获取知识。这类知识比比皆是:颜色鲜艳的蘑菇大多有毒,不能吃;下雨天不能站在大树下避雨;中国是一个有着56个民族的国家……这类知识往往是浅显简单的,我们的知识框架也最先由这类知识慢慢成形的。

慢慢地,我们不在满足于“闻知”所获的知识,我们对世界越来越好奇,开始想要用自身的体验去感知生活。这就是获取知识的第二重境界:亲知。当你把手放在阳光下时,你能感受到手的温度在上升,你能感受到温暖,因此你发现太阳是热的,能散发热量;当你拿起一张纸和一本书,你能明显感受到书本的重量比纸张重得多……这些都是实践的带来的结果。亲身实践,亲自体验 ,亲知让我们获得第一手资料,这对增进我们的见识有很大的帮助。

——李婕琪《“三知”并行助益知识获取》

【评】例子取材生活,有生活气息。举例论证之后能够回扣观点。

在闻知亲知基础上通过逻辑推理得到知识,是谓说知。亲知是实践,闻知积累经验,实践配合经验,加之以逻辑推导,能使我们窥见真理之光。怀特一生通过亲身调查居民情况,查阅书籍,制定方案,演化推导等一系列方法终于掌握霍乱的致因和疗法,拯救了无数的居民;屠呦呦也是通过查阅书籍,实地考查,临床实验,不断思考改进之前治疗方法,融和“三知”,才发现疟疾治疗方法。可见,只有“三知”共济,才能助我们真正获得知识,收获新知。

——陈概昆《“三知”共济,一窥见理》

【评】能够围绕“三知”进行论证。

爱因斯坦26岁时认为当时的物理学界公认的静止时空不能解释很多问题,他在亲身实践研究中发现这个观点,通过阅读书籍,尝试无数次实验,他以极大的毅力和胆识提出了相对论,由此打开了物理世界的新大门。他借助亲知闻知和说知三种方法,对知识进行思考、推演,验证,从旧知中推导出新知,提出奠定现代物理学基础的相对论,最终成为科学界和天文学界的巨匠,创下不朽的功绩。

——卢铭铭《“三知”并行,行稳致远》

【评】通过爱因斯坦这个例子说明如何融合“三知”获取知识,创造成就。

在亲知闻知的基础上,对知识进行整理分类,使之互相联系,融会贯通,内化为自己的知识。这种能力在我们平常的学习中犹为重要。因为有了推理才会思考,有了思考才能将知识用于实践。世界上第一代冰箱发明者巴尔卡在偶然的生活体验中知道食物结冰后不容易变味之后,经过翻阅书籍和多次实验,终于推理出食物保鲜的秘诀之一在于温度,最终成功发明了冰箱。

亲知、闻知、说知三者互为前提,互为条件,互为动力,又共同助益我们获取知识。身为高中生的我们,或许会迷茫于当下的无知,或许会面临无从入手的困惑。但我相信,只要我们亲身为之,请教他人,并在解惑之后推理内化为自身智慧,定将能在知识海洋中乘风破浪,在云开雾散的日子继续谱写新篇章。

——洪子琪《领“三知”,行万路》

【评】结尾段落没有千篇一律的套话,而在能够紧扣题干,着眼“获取知识”这一写作任务,让阅卷老师耳目一新。

以亲闻之知得说知

主要观点:“吾以为,学会亲知闻知,方能以亲闻之知得说知,亦能助益我们。

分论点一:学亲知实践,做有为青年

分论点二:学闻知博览,做有识青年

分论点三:学说知之道,做理想青年

乐闻知,勤亲知,善说知,终得真知

主要观点:“我们只有顺应规律,乐于闻知勤于亲知,善于在闻知亲知的基础上推演说知,方能得真知。

三句名言衔接

读书破万卷下笔如有神

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行

学而不思则罔,思而不学则殆

分论点二:学闻知博览,做有识青年

分论点三:学说知之道,做理想青年

闻知为本,亲知为路,说知为梯

林泓凯

日常生活中,我们获得知识的途径数不胜数。古代哲学家墨子认为获取知识有亲知、闻知、说知三种途径。亲知是指亲身实践从直接经验获得知识;闻知是从他人或阅读获得知识;说知是指在亲知闻知的基础上获得知识。

亲知、闻知、说知三种方式各有区别却相互联系。依我看来,闻知是本,亲知为路,说知为梯。闻知是我们获得知识的根本方法,亲知可以检验闻知的真实性,同时在闻知亲知基础上通过逻辑推理得到新知,所谓说知。三者虽各有区别但仍相互联系,助我们不断获得新知。

闻知为本。我们无法回到历史,但书本会告诉我们历史是怎样的。我们无法了解古代先贤的思想,但书本会告诉我们它们是怎样的。书,打破了时空界限,阅读书本让我们了解古代先贤所取得的辉煌成就,

获得知识,站在前人的肩膀看世界。屠呦呦研究中国古代中草药书籍,为青蒿素的发现提供了理论来源。正是有了我国古代中草药书籍的指引,才有了屠呦呦研制青蒿素的成功。由此观之,闻知为本,闻知让我们站在先人的肩膀上看世界,为亲知指引方向。

亲知为路。倘若一味地从书本获得知识不注重时间,那么我们终究会步入纸上谈兵的后尘。“鞋子合不合脚,只有自己穿了才知道。”“亲知”是李时珍尝遍百草而获得的直接知识;是袁隆平躬耕田野而获得的麦苗穗穗;是毛相林多次实地勘察地形后建成的致富之路。以行求知,亲知为路,唯有脚踏实地才能行至远方。

闻知为本,亲知为路,以亲知、闻知为基,逻辑推理得新知,达说知之梯。著名遗传学家孟德尔在研究古籍对于遗传的记载后,决定致力于杂交实验研究。他亲自培育豌豆,一次又一次地获得直接经验,

用实际推演,最终提出了跨时代的基因分离学说。正是以闻说为本,亲知为路,说知为梯,才有了孟德尔研究所取得的巨大成就。

于新时代的我们,更应闻知、亲知、说知,以闻知为本,亲知为路,以闻知、亲知为基,达说知之梯,不断获取新知,用过硬才干武装自己,用求知智慧走好脚下的路。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。愿吾辈青年守闻知之本,亲知之路,达说知之梯,于复兴路上共助中华富强!

“三知” 齐下,成就自我

肖栋本

墨子曾言:“知识的获取有亲身践行直接所得的亲知,有通过他人或博览群书所得的闻知,亦有经过逻辑推理所得的说知。”这三种获取知识的方式并非相互独立,而是之间相互联系,转化,促进知识更好地获取。

于亲知、闻知、说知中,丰富自我助成长。

古往今来,仁人志士,青年才俊,莫不于亲知,闻知,说知中提升自我。亲知践行者有之,闻知旁观者有之。何哉?须知知识获取绝非易事,当践行、听闻、推理延伸等多管齐下,夯基固本,躬身践行,灵巧推理。

于亲知、闻知中,拓展方向,获丰富知识。

古人有言:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”亲知、闻知相联系,可以拓宽实践的方向,可以获得独特的感受。君可见,屠呦呦研究我国中草药书籍,于书籍中获取草药的功效,在千百次亲身实践中,终于研制出青蒿素,解决了困扰世界的难题。君可见,文物修复者在历史记载中获得文物的历史背景,拓宽了创作修复的方向,恢复了文物的原貌,彰显出时代的特征。

反之,亦有众多人未将二者相互联系、相互转化,获取的知识道路坎坷曲折,获取的知识浅显、不可靠。君可见鲜活之例跃然,赵括博览兵书,谈起用兵之道滔滔不绝,然而并非亲自实践策略的可行性。后被赵王任命指挥四十万大军,满肚兵法意无处施展,最终惨死于秦军之下。我们应将亲知、闻知相互联系、相互转化,可以拓宽实践获取真知的方向,亦可于实践中获得真情实感,

加强对知识的理解。“三知”齐下,丰富成长历程。

以亲知、闻知为基,逻辑推理获新知。

孔子有言:“学而不思则罔。”我们在经历亲知,闻知后,应思考并推理事物的本质,从面获得更有价值性的知识。君可见,苏轼博览郦道元的《水经注》后,产生“而此独以钟名”的疑问,亲身践行所见陋者以斧斤考击而求之,更疑之,他不断推理实践终得真相。以亲知、闻知为基础,加以逻辑推理可以获得更有价值的知识,“三知”齐下,助力青春成长。

我辈青年正处于百年未有之大变局,在暗礁遍布、波诡云谲的时代中,我们应在学习中将亲知、闻知、说知相互联系、转化,去探求知识背后的神秘,将毕生所学服务于社会、祖国。筚路蓝缕,以启山林:胼手砥足,开启时代新征程。

“闻知”为基获新知,“亲知”为本以“说知” 韩同泽

《墨辨》中有三种知识:亲知、闻知、说知。或躬身实践,直接从“行”中得“知”;或他人传授,间接从“书”中得“知”;或通过逻辑推理,进行内化和反思,以“知”逐步去“行”。纵览获知过程,何尝不是学习新事物以获真知的真实写照!窃以为,获取知识之路,必先“亲知”为本,接受“闻知”,以行求知;最后融会贯通,领异标新独“说知”,以知促行,助益获知。

“亲知”为本,求真务实,行之后,方获取真知。“行是知之始”,并不否认闻知和说知,而是承认“亲知”为根本。

观之古,“亲知”是李时珍走遍九州大地,亲自尝遍各草药,以获取各草药的直接知识;视当下,南仁东数十年走遍贵州,只为天眼昭昭,烛照碧落,亲自为FAST选址;耄耋之年的袁隆平躬耕实践,以初心坚守稻田,不断挑战极限,以亲身经历与外国知识为基础,推理、实验,改良新品种......以行求知,“亲知”乃获取知识之根本,唯有脚踏实地走好“践行”路,方得始终。

接受“闻知”,厚积薄发,更上一层。只是闻知几乎概括一切知识是事实,但并不是只注重闻知,而将“亲知”挥于门外且忽略“说知”。接受“闻知”后能动的改变,将自己“雕琢成器”,以“亲知”为本领“说知”独特。

忆往昔,太史公忍辱负重仍不辍笔耕,以亲身经历及浩瀚烟海中书籍所记知识,终著《史记》“炳如日星矣”,彪炳千秋,改变命运;看今朝,奇迹女孩江梦南于无声中躬身突围,通过几十年如一日的坚强自学,借助唇语声带振动学听说,以自我学识逐梦清华;余观北斗航天人以自身学识投入航天发展,以孜孜不倦的态度推理科学,终迎魆风骤雨的发展......“闻知”是生命中不可或缺的,是与生俱来的,而不应在前人知识中迷失自我、质疑自我,而应反思、寻找自我。

领异标新,自我创新,而知之后,方会成。“知是行之成”,在“亲知”和“闻知”基础上进行合理“说知”。

诚如艾青所言:“没有变化,再好的歌也会叫人厌烦。”莱特兄弟没有受当时科学家对机翼压力数据的限制,反而制造出世界上第一个能对模型机翼进行准确实验的风洞,取得了一整套科学数据,

并据此设计出飞机。莱特兄弟并没有囿于“闻知”,而是在“亲知”为本上进行“说知”力求创新。

时代之境,葳蕤方兴;青年吾侪(chái),奋斗当时。吾辈应深刻理解“闻知”是不可或缺的,“亲知”是知识获取的根本,“说知”是独立创新,奔向铺满鲜花的康庄大道,三者共同助益我们获取知识,经历“闻知”和“亲知”,“说知”显得更有意义。

吾辈青年,自当濡染此百年峥嵘之芳华,接受“闻知”独创知,“亲知”为本以“说知”,打好基础、丰富知识,培养自己创新能力,深化人生理解,探索生命真谛,为祖国贡献涓滴。

①这个题的隐性任务指令是

——两者做法的可取之处

②这个题的危险点是

——将成年人的做法和小时候的做法做正误判断,优劣评价

③“有人认为成年人的做法是成熟睿智的”,“有人认为小时候的做法也值得成年人借鉴”全部都是正向的意义,不能对其做法作负面定义。

同课章节目录