高中语文统编版必修上册14.2《荷塘月色》课件(共39张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册14.2《荷塘月色》课件(共39张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 28.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-24 01:24:03 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

第14课

编版高中语文教材 必修 上册

《荷塘月色》预习任务

1.作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

2.课文第五段,在描写荷塘上的月色时作者精心选用动词,请你选择两个动词,说一说他们的表达效果。

3.散文的语言似乎比小说多了几分雕琢,而比诗歌又多了几分清淡和自然。本课在语言上的造诣极高,请简要分析。

通读全文,完成下列题目

第14课

编版高中语文教材 必修 上册

一、皎洁的月光照在湖面上,微风吹动,荡起层层涟漪,湖面

___________,这样的美景,真是让人__________,此时此刻,

再将我们的思绪打开,湖面有一片田田的荷塘,微风过处,

送来缕缕清香,仿佛____________________________,

这又是怎样一番景象呢?

波光粼粼

流连忘返

远处高楼上渺茫的歌声似的

语言建构与运用

把握抒情散文语言的表达特点,认识“通感”的修辞方法,学习作者运用语言的技巧。

思维发展与提升

熟读课文,领略作者在文中流露的主观情感。

审美鉴赏与创造

理解本文“主观情”与“客观景”的自然融合。把握作者情感的发展变化,了解作者不满黑暗现实,向往自由生活的思想感情。

文化传承与理解

体会作品的感彩同当时的时代背景的内在联系,理解作者处境。

核心素养

二、解题

荷塘:指朱自清先生当时任教的北京清华大学清华园里的荷花池,是本文所要描绘的特定处所。

月色:月光,点明了时间,是一个有月亮的夜晚。

诗人

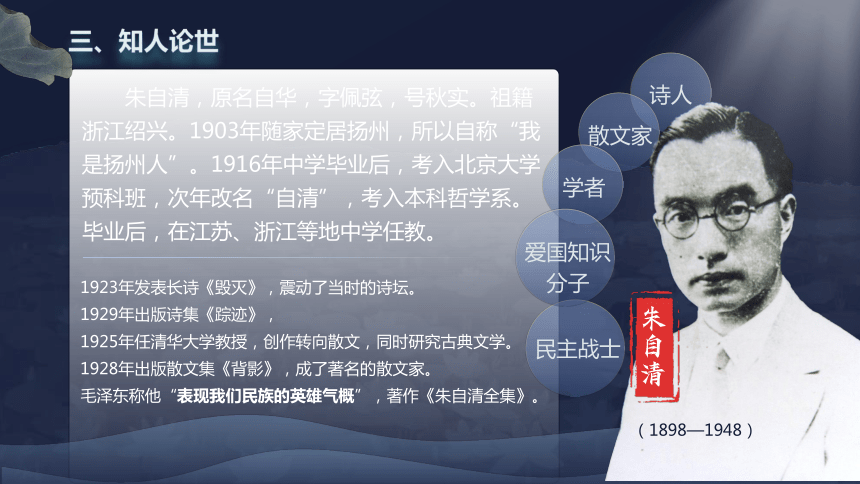

三、知人论世

朱自清,原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴。1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。1916年中学毕业后,考入北京大学预科班,次年改名“自清”,考入本科哲学系。毕业后,在江苏、浙江等地中学任教。

1923年发表长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。

1929年出版诗集《踪迹》,

1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时研究古典文学。

1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文家。

毛泽东称他“表现我们民族的英雄气概”,著作《朱自清全集》。

散文家

学者

民主战士

爱国知识分子

(1898—1948)

三、知人论世——人物轶事

朱自清是清华大学中文系教授。1948年初,人民解放战争进入最后阶段,6月,北平学生掀起了反对美国扶植日本军国主义的运动。当时,朱自清身患重病,又无钱医治,但他毫不犹豫地在写着“为表示中国人民的尊严和气节,我们断然拒绝美国具有收买灵魂性质的一切施舍物资,无论是购买的或给予的”的宣言上签了自己的名字。8月初,朱自清病情加重,入院治疗无效,12日逝世。那时他年仅50岁。临终前,朱自清以微弱的声音谆谆叮嘱家人:“有件事要记住,我是在拒绝美国面粉的文件上签过名的,我们家以后不买国民党配给的美国面粉!”

宁可饿死,不领美国救济粮

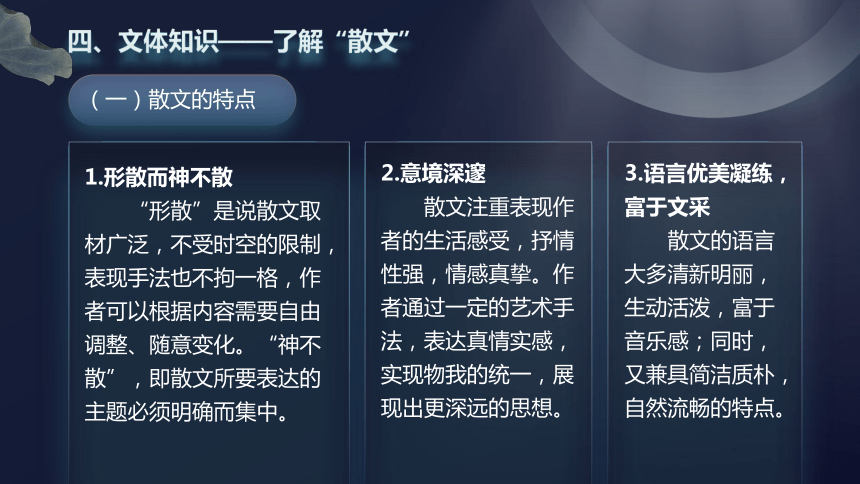

1.形散而神不散

“形散”是说散文取材广泛,不受时空的限制,表现手法也不拘一格,作者可以根据内容需要自由调整、随意变化。“神不散”,即散文所要表达的主题必须明确而集中。

四、文体知识——了解“散文”

(一)散文的特点

2.意境深邃

散文注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。作者通过一定的艺术手法,表达真情实感,实现物我的统一,展现出更深远的思想。

3.语言优美凝练,富于文采

散文的语言大多清新明丽,生动活泼,富于音乐感;同时,又兼具简洁质朴,自然流畅的特点。

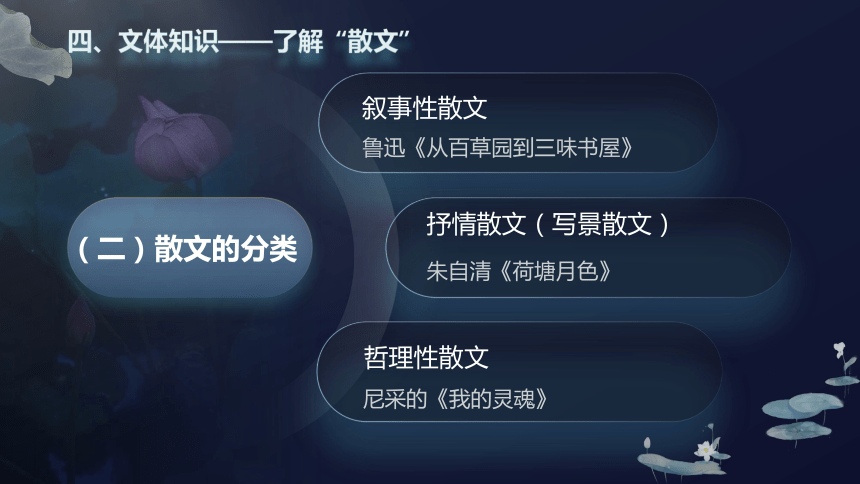

四、文体知识——了解“散文”

(二)散文的分类

叙事性散文

鲁迅《从百草园到三味书屋》

抒情散文(写景散文)

朱自清《荷塘月色》

哲理性散文

尼采的《我的灵魂》

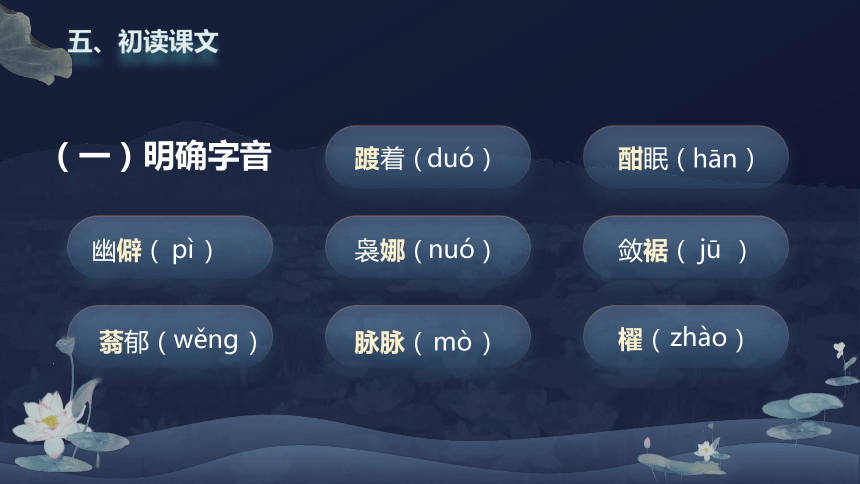

五、初读课文

(一)明确字音

幽僻( )

蓊郁( )

踱着( )

袅娜( )

脉脉( )

酣眠( )

敛裾( )

櫂( )

pì

wěng

duó

nuó

mò

hān

jū

zhào

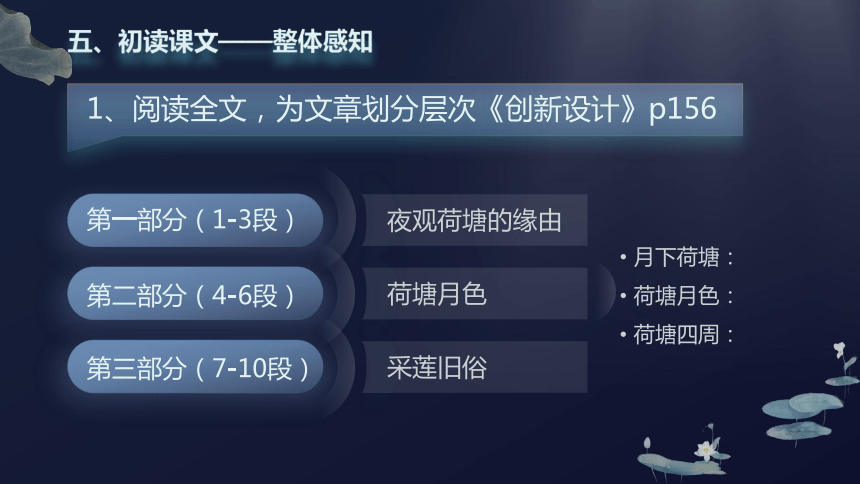

五、初读课文——整体感知

1、阅读全文,为文章划分层次《创新设计》p156

第一部分(1-3段)

第二部分(4-6段)

第三部分(7-10段)

夜观荷塘的缘由

荷塘月色

采莲旧俗

月下荷塘:

荷塘月色:

荷塘四周:

2、作者为什么忽然想起荷塘,深夜离家去荷塘?

五、初读课文——整体感知

文章第一句就说:“这几天心里颇不宁静。”强调了“颇不宁静”,显示了作者的烦躁、不安。而且时间上也不是一天半天,而是几天以来的心情了。我一烦闷便想到外面散步,这就忽然想起荷塘,想到满月的光,于是便离家去荷塘。

全文的第一句是文章的“文眼”

3、到底是什么造成了作者如此的不宁静昵 请结合文本和你对写作背景的了解,谈谈看法。

五、初读课文——整体感知

本文写于1927年7月的北京清华园。1927年4月,蒋介石发动“四一二”反革命政变,白色恐怖笼罩中国大地,这时,中国处于一片黑暗之中。在此之前,朱自清作为“大时代中一名小卒”,一直在呐喊和斗争,但是在“四一二”政变之后,却从斗争的“十字街头”钻进古典文学的“象牙之塔”。但作者既做不到投笔从戎,拿起枪来革命,又始终平息不了对黑暗现实产生的不满与憎恶。

五、初读课文——整体感知

4、本文是按照什么线索展开的?

行踪

反映情感变化的抒情性句子

情感归结

家中乘凉

走向荷塘

赏析荷、月

离开荷塘

心里颇不宁静。忽然想起日日走过的荷塘。

今晚却很好。便觉是个自由的人。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。

但我以为这恰是到了好处。

但热闹是它们的,我什么也没有。

颇不宁静

求静

得静

打破宁静

五、初读课文——整体感知

4、本文是按照什么线索展开的?

行踪

反映情感变化的抒情性句子

情感归结

忽忆采莲

又忆

《西洲曲》

回到家中

①那是一个热闹的季节,也是一个风流的季节

②可惜我们现在早已无福消受了

这令我到底惦着江南了

什么声息也没有,妻已睡熟好久了。

出静

得静

难静

五、初读课文——整体感知

5、文章结构小结

颇不宁静

寻求宁静

获得宁静

打破宁静

内环:情感变化

外环:空间变化

双线环形结构:

离家

走向荷塘

赏荷、月

离开荷塘

回到家中

五、初读课文——赏析文本

1、作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

荷塘四面树木——无月光的晚上阴森森的

荷叶——繁密,出水高,亭亭玉立

荷花——姿态各异,尽显秀色

荷香——随风飘荡,不绝如缕

荷波——疾如闪电

荷韵——美妙姿态

月光——清幽,如流水

青雾——薄如轻纱

树影——奇形异状、如画如乐

树缝灯光——没精打采

蛙叫蝉鸣——最为热闹

1、作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

①写荷叶用了比喻,舞女的裙,不仅写出了荷叶自然舒展的形态美,而且赋予了荷叶勃勃的生机,

②写荷花用了拟人,博喻,“袅娜”,写出了荷花的轻柔优美,“明珠,星星,美人”,三个比喻构成博喻,把盛开的和含苞待放的白花比作明珠星星美人,从姿态和光华、气质上写出荷花之美。

③写荷香用了通感。作者以歌声来写花香,将读者的感受从嗅觉转到听觉上来,缕缕清香和渺茫的歌声在断断续续,若有若无的特点上极为相似,引起读者丰富的联想和想象。

1、作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

④动静结合,先写田田的荷叶,后写荷叶中间零星点缀着的荷花,这是静的画面,叶子与花也有一丝的颤动,则是动的景致,动静结合,形象的表现出月下荷塘幽静又富有生气的特点。

⑤虚实结合,先写月光如流水般泻在叶子和花上的情致,薄薄的轻雾浮起在荷塘里,这是实写,又像笼着轻纱的梦则是虚写,但虚中见实,贴切的表现出了朦胧月色下荷花轻柔的姿态。

⑥远近结合,田田的叶子属于远景,袅娜的荷花属于近景,一远一近,远近结合,使月下的荷塘呈现一定的层次感。

五、初读课文——知识补充

例如:雨是最寻常的,一下就是三两天。可别恼。看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟。(《春》)

用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体,它不同于明喻、暗喻、借喻等等各种比喻。运用博喻能加强语意,增添气势。博喻能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来。

(比喻) 博喻:

五、初读课文——知识补充

例如:(1)她笑得很甜。(2)余音绕梁,三日不绝。

通感修辞格又叫“移觉”,就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。

通感:

2、课文第五段,在描写荷塘上的月色时作者精心选用动词,请你选择两个动词,说一说他们的表达效果。

①泻,为倾泻之意,化静为动,加强了月光的流动,写出了月光的轻柔。

②浮,为漂浮之意,写出了薄雾的飘逸、轻柔

③洗,为清洗之意,写出了月光下花与叶子的纯净

④笼,为笼罩之意,写出了月光下叶子与花的娇美,衬托出了月光的朦胧、柔和。

补练:“弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却有像是画在荷叶上”中那个字用的最好,为什么?

答:“画”字用的最好,运用拟人手法,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘倩影,与倩影搭配的很好。表现出一种动态的美。

3.散文的语言似乎比小说多了几分雕琢,而比诗歌又多了几分清淡和自然。本课在语言上的造诣极高,请简要分析。

①多用比喻。如:“正如一粒粒的明珠”,是写淡月照耀下花朵晶莹闪光;“又如碧天里的星星”,是写绿叶衬托下的花朵忽明忽暗;“又如刚出浴的美人”,是写荷花不染纤尘的美质。

②妙用通感,如:用“歌声”喻清香,嗅觉向听觉转移,说歌声在时断时续、若有若无、轻淡缥缈;以“名曲”喻月色,由视觉向听觉转移,化静为动,将景物写活了,激发了读者的联想和想象。

③巧用动词,以流水喻月光,用动感极强的动词“泻”加以点化,将月光写活了,写出了月辉照耀、如倾如泻的景象;本来是倩影映在荷叶上,却被说成“画”在荷叶上,“画”含有人为的动作,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘“倩影”,很有趣味。

④多用叠词,如:蓊蓊郁郁”“远远近近”“高高低低”的绿树,“隐隐约约”的远山,“曲曲折折”的荷塘,“亭亭”的荷叶,“缕缕”的清香,“静静”的月光,“薄薄”的青雾,不但传神地描摹出眼前之景,既加强了描摹的效果,同时有一种音韵美。

⑤多用短句,长短句交错,整散句结合,节奏活泼,富于变化。

⑥本文的语言清新典雅,生动传神,充满了诗情画意。

阅读下面这首古诗,完成下面小题。

双调.落梅风.春晚

【元】张可久

东风景,西子湖,湿冥冥柳烟花雾。黄莺乱啼蝴蝶舞,几秋千打将春去。

问:这首元曲在写景上有何特色?

①动静结合。"湿冥冥柳烟花雾"是静景,"黄莺乱啼蝴蝶舞"是动景。

②视听结合。"湿冥冥柳烟花雾""蝴蝶舞"是视觉,"黄莺乱啼"是听觉。

③作者写出了春天的盎然春意,表达了对春天的喜爱和留恋。

在《荷塘月色》里朱自清先生深沉而又曲折的情感都委婉地寄托在了笔下诗意的荷塘里,就如那微风吹过的缕缕荷香,那远处高楼上渺茫的歌声,情与景相互渗透相互浸润,共同营造了《荷塘月色》独特的情致。现在距离《荷塘月色》诞生己经80多年,距离朱自清先生逝世也己60多年,我们什么引起了先生的“不宁静”也许被人淡忘,但是他的笔下的“荷塘月色”之美却永不会被淡忘。

总结全文

五、初读课文——整体感知

6、作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

荷塘四面树木——无月光的晚上阴森森的

荷叶——繁密,出水高,亭亭玉立

荷花——姿态各异,尽显秀色

荷香——随风飘荡,不绝如缕

荷波——疾如闪电

荷韵——美妙姿态

月光——清幽,如流水

青雾——薄如轻纱

树影——奇形异状、如画如乐

树缝灯光——没精打采

蛙叫蝉鸣——最为热闹

6、作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

①写荷叶用了比喻,舞女的裙,不仅写出了荷叶自然舒展的形态美,而且赋予了荷叶勃勃的生机,

②写荷花用了拟人,博喻,“袅娜”,写出了荷花的轻柔优美,“明珠,星星,美人”,三个比喻构成博喻,把盛开的和含苞待放的白花比作明珠星星美人,从姿态和光华、气质上写出荷花之美。

③写荷香用了通感。作者以歌声来写花香,将读者的感受从嗅觉转到听觉上来,缕缕清香和渺茫的歌声在断断续续,若有若无的特点上极为相似,引起读者丰富的联想和想象。

6、作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

④动静结合,先写田田的荷叶,后写荷叶中间零星点缀着的荷花,这是静的画面,叶子与花也有一丝的颤动,则是动的景致,动静结合,形象的表现出月下荷塘幽静又富有生气的特点。

⑤虚实结合,先写月光如流水般泻在叶子和花上的情致,薄薄的轻雾浮起在荷塘里,这是实写,又像笼着轻纱的梦则是虚写,但虚中见实,贴切的表现出了朦胧月色下荷花轻柔的姿态。

⑥远近结合,田田的叶子属于远景,袅娜的荷花属于近景,一远一近,远近结合,使月下的荷塘呈现一定的层次感。

五、初读课文——知识补充

例如:雨是最寻常的,一下就是三两天。可别恼。看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟。(《春》)

用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体,它不同于明喻、暗喻、借喻等等各种比喻。运用博喻能加强语意,增添气势。博喻能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来。

(比喻) 博喻:

五、初读课文——知识补充

例如:(1)她笑得很甜。(2)余音绕梁,三日不绝。

通感修辞格又叫“移觉”,就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。

通感:

7、课文第五段,在描写荷塘上的月色时作者精心选用动词,请你选择两个动词,说一说他们的表达效果。

①泻,为倾泻之意,化静为动,加强了月光的流动,写出了月光的轻柔。

②浮,为漂浮之意,写出了薄雾的飘逸、轻柔

③洗,为清洗之意,写出了月光下花与叶子的纯净

④笼,为笼罩之意,写出了月光下叶子与花的娇美,衬托出了月光的朦胧、柔和。

补练:“弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却有像是画在荷叶上”中那个字用的最好,为什么?

答:“画”字用的最好,运用拟人手法,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘倩影,与倩影搭配的很好。表现出一种动态的美。

8.散文的语言似乎比小说多了几分雕琢,而比诗歌又多了几分清淡和自然。本课在语言上的造诣极高,请简要分析。

①多用比喻。如:“正如一粒粒的明珠”,是写淡月照耀下花朵晶莹闪光;“又如碧天里的星星”,是写绿叶衬托下的花朵忽明忽暗;“又如刚出浴的美人”,是写荷花不染纤尘的美质。

②妙用通感,如:用“歌声”喻清香,嗅觉向听觉转移,说歌声在时断时续、若有若无、轻淡缥缈;以“名曲”喻月色,由视觉向听觉转移,化静为动,将景物写活了,激发了读者的联想和想象。

③巧用动词,以流水喻月光,用动感极强的动词“泻”加以点化,将月光写活了,写出了月辉照耀、如倾如泻的景象;本来是倩影映在荷叶上,却被说成“画”在荷叶上,“画”含有人为的动作,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘“倩影”,很有趣味。

④多用叠词,如:蓊蓊郁郁”“远远近近”“高高低低”的绿树,“隐隐约约”的远山,“曲曲折折”的荷塘,“亭亭”的荷叶,“缕缕”的清香,“静静”的月光,“薄薄”的青雾,不但传神地描摹出眼前之景,既加强了描摹的效果,同时有一种音韵美。

⑤多用短句,长短句交错,整散句结合,节奏活泼,富于变化。

⑥本文的语言清新典雅,生动传神,充满了诗情画意。

阅读下面这首古诗,完成下面小题。

双调.落梅风.春晚

【元】张可久

东风景,西子湖,湿冥冥柳烟花雾。黄莺乱啼蝴蝶舞,几秋千打将春去。

问:这首元曲在写景上有何特色?

①动静结合。"湿冥冥柳烟花雾"是静景,"黄莺乱啼蝴蝶舞"是动景。

②视听结合。"湿冥冥柳烟花雾""蝴蝶舞"是视觉,"黄莺乱啼"是听觉。

③作者写出了春天的盎然春意,表达了对春天的喜爱和留恋。

在《荷塘月色》里朱自清先生深沉而又曲折的情感都委婉地寄托在了笔下诗意的荷塘里,就如那微风吹过的缕缕荷香,那远处高楼上渺茫的歌声,情与景相互渗透相互浸润,共同营造了《荷塘月色》独特的情致。现在距离《荷塘月色》诞生己经80多年,距离朱自清先生逝世也己60多年,我们什么引起了先生的“不宁静”也许被人淡忘,但是他的笔下的“荷塘月色”之美却永不会被淡忘。

总结全文

第14课

编版高中语文教材 必修 上册

《荷塘月色》预习任务

1.作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

2.课文第五段,在描写荷塘上的月色时作者精心选用动词,请你选择两个动词,说一说他们的表达效果。

3.散文的语言似乎比小说多了几分雕琢,而比诗歌又多了几分清淡和自然。本课在语言上的造诣极高,请简要分析。

通读全文,完成下列题目

第14课

编版高中语文教材 必修 上册

一、皎洁的月光照在湖面上,微风吹动,荡起层层涟漪,湖面

___________,这样的美景,真是让人__________,此时此刻,

再将我们的思绪打开,湖面有一片田田的荷塘,微风过处,

送来缕缕清香,仿佛____________________________,

这又是怎样一番景象呢?

波光粼粼

流连忘返

远处高楼上渺茫的歌声似的

语言建构与运用

把握抒情散文语言的表达特点,认识“通感”的修辞方法,学习作者运用语言的技巧。

思维发展与提升

熟读课文,领略作者在文中流露的主观情感。

审美鉴赏与创造

理解本文“主观情”与“客观景”的自然融合。把握作者情感的发展变化,了解作者不满黑暗现实,向往自由生活的思想感情。

文化传承与理解

体会作品的感彩同当时的时代背景的内在联系,理解作者处境。

核心素养

二、解题

荷塘:指朱自清先生当时任教的北京清华大学清华园里的荷花池,是本文所要描绘的特定处所。

月色:月光,点明了时间,是一个有月亮的夜晚。

诗人

三、知人论世

朱自清,原名自华,字佩弦,号秋实。祖籍浙江绍兴。1903年随家定居扬州,所以自称“我是扬州人”。1916年中学毕业后,考入北京大学预科班,次年改名“自清”,考入本科哲学系。毕业后,在江苏、浙江等地中学任教。

1923年发表长诗《毁灭》,震动了当时的诗坛。

1929年出版诗集《踪迹》,

1925年任清华大学教授,创作转向散文,同时研究古典文学。

1928年出版散文集《背影》,成了著名的散文家。

毛泽东称他“表现我们民族的英雄气概”,著作《朱自清全集》。

散文家

学者

民主战士

爱国知识分子

(1898—1948)

三、知人论世——人物轶事

朱自清是清华大学中文系教授。1948年初,人民解放战争进入最后阶段,6月,北平学生掀起了反对美国扶植日本军国主义的运动。当时,朱自清身患重病,又无钱医治,但他毫不犹豫地在写着“为表示中国人民的尊严和气节,我们断然拒绝美国具有收买灵魂性质的一切施舍物资,无论是购买的或给予的”的宣言上签了自己的名字。8月初,朱自清病情加重,入院治疗无效,12日逝世。那时他年仅50岁。临终前,朱自清以微弱的声音谆谆叮嘱家人:“有件事要记住,我是在拒绝美国面粉的文件上签过名的,我们家以后不买国民党配给的美国面粉!”

宁可饿死,不领美国救济粮

1.形散而神不散

“形散”是说散文取材广泛,不受时空的限制,表现手法也不拘一格,作者可以根据内容需要自由调整、随意变化。“神不散”,即散文所要表达的主题必须明确而集中。

四、文体知识——了解“散文”

(一)散文的特点

2.意境深邃

散文注重表现作者的生活感受,抒情性强,情感真挚。作者通过一定的艺术手法,表达真情实感,实现物我的统一,展现出更深远的思想。

3.语言优美凝练,富于文采

散文的语言大多清新明丽,生动活泼,富于音乐感;同时,又兼具简洁质朴,自然流畅的特点。

四、文体知识——了解“散文”

(二)散文的分类

叙事性散文

鲁迅《从百草园到三味书屋》

抒情散文(写景散文)

朱自清《荷塘月色》

哲理性散文

尼采的《我的灵魂》

五、初读课文

(一)明确字音

幽僻( )

蓊郁( )

踱着( )

袅娜( )

脉脉( )

酣眠( )

敛裾( )

櫂( )

pì

wěng

duó

nuó

mò

hān

jū

zhào

五、初读课文——整体感知

1、阅读全文,为文章划分层次《创新设计》p156

第一部分(1-3段)

第二部分(4-6段)

第三部分(7-10段)

夜观荷塘的缘由

荷塘月色

采莲旧俗

月下荷塘:

荷塘月色:

荷塘四周:

2、作者为什么忽然想起荷塘,深夜离家去荷塘?

五、初读课文——整体感知

文章第一句就说:“这几天心里颇不宁静。”强调了“颇不宁静”,显示了作者的烦躁、不安。而且时间上也不是一天半天,而是几天以来的心情了。我一烦闷便想到外面散步,这就忽然想起荷塘,想到满月的光,于是便离家去荷塘。

全文的第一句是文章的“文眼”

3、到底是什么造成了作者如此的不宁静昵 请结合文本和你对写作背景的了解,谈谈看法。

五、初读课文——整体感知

本文写于1927年7月的北京清华园。1927年4月,蒋介石发动“四一二”反革命政变,白色恐怖笼罩中国大地,这时,中国处于一片黑暗之中。在此之前,朱自清作为“大时代中一名小卒”,一直在呐喊和斗争,但是在“四一二”政变之后,却从斗争的“十字街头”钻进古典文学的“象牙之塔”。但作者既做不到投笔从戎,拿起枪来革命,又始终平息不了对黑暗现实产生的不满与憎恶。

五、初读课文——整体感知

4、本文是按照什么线索展开的?

行踪

反映情感变化的抒情性句子

情感归结

家中乘凉

走向荷塘

赏析荷、月

离开荷塘

心里颇不宁静。忽然想起日日走过的荷塘。

今晚却很好。便觉是个自由的人。这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了。

但我以为这恰是到了好处。

但热闹是它们的,我什么也没有。

颇不宁静

求静

得静

打破宁静

五、初读课文——整体感知

4、本文是按照什么线索展开的?

行踪

反映情感变化的抒情性句子

情感归结

忽忆采莲

又忆

《西洲曲》

回到家中

①那是一个热闹的季节,也是一个风流的季节

②可惜我们现在早已无福消受了

这令我到底惦着江南了

什么声息也没有,妻已睡熟好久了。

出静

得静

难静

五、初读课文——整体感知

5、文章结构小结

颇不宁静

寻求宁静

获得宁静

打破宁静

内环:情感变化

外环:空间变化

双线环形结构:

离家

走向荷塘

赏荷、月

离开荷塘

回到家中

五、初读课文——赏析文本

1、作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

荷塘四面树木——无月光的晚上阴森森的

荷叶——繁密,出水高,亭亭玉立

荷花——姿态各异,尽显秀色

荷香——随风飘荡,不绝如缕

荷波——疾如闪电

荷韵——美妙姿态

月光——清幽,如流水

青雾——薄如轻纱

树影——奇形异状、如画如乐

树缝灯光——没精打采

蛙叫蝉鸣——最为热闹

1、作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

①写荷叶用了比喻,舞女的裙,不仅写出了荷叶自然舒展的形态美,而且赋予了荷叶勃勃的生机,

②写荷花用了拟人,博喻,“袅娜”,写出了荷花的轻柔优美,“明珠,星星,美人”,三个比喻构成博喻,把盛开的和含苞待放的白花比作明珠星星美人,从姿态和光华、气质上写出荷花之美。

③写荷香用了通感。作者以歌声来写花香,将读者的感受从嗅觉转到听觉上来,缕缕清香和渺茫的歌声在断断续续,若有若无的特点上极为相似,引起读者丰富的联想和想象。

1、作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

④动静结合,先写田田的荷叶,后写荷叶中间零星点缀着的荷花,这是静的画面,叶子与花也有一丝的颤动,则是动的景致,动静结合,形象的表现出月下荷塘幽静又富有生气的特点。

⑤虚实结合,先写月光如流水般泻在叶子和花上的情致,薄薄的轻雾浮起在荷塘里,这是实写,又像笼着轻纱的梦则是虚写,但虚中见实,贴切的表现出了朦胧月色下荷花轻柔的姿态。

⑥远近结合,田田的叶子属于远景,袅娜的荷花属于近景,一远一近,远近结合,使月下的荷塘呈现一定的层次感。

五、初读课文——知识补充

例如:雨是最寻常的,一下就是三两天。可别恼。看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟。(《春》)

用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体,它不同于明喻、暗喻、借喻等等各种比喻。运用博喻能加强语意,增添气势。博喻能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来。

(比喻) 博喻:

五、初读课文——知识补充

例如:(1)她笑得很甜。(2)余音绕梁,三日不绝。

通感修辞格又叫“移觉”,就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。

通感:

2、课文第五段,在描写荷塘上的月色时作者精心选用动词,请你选择两个动词,说一说他们的表达效果。

①泻,为倾泻之意,化静为动,加强了月光的流动,写出了月光的轻柔。

②浮,为漂浮之意,写出了薄雾的飘逸、轻柔

③洗,为清洗之意,写出了月光下花与叶子的纯净

④笼,为笼罩之意,写出了月光下叶子与花的娇美,衬托出了月光的朦胧、柔和。

补练:“弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却有像是画在荷叶上”中那个字用的最好,为什么?

答:“画”字用的最好,运用拟人手法,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘倩影,与倩影搭配的很好。表现出一种动态的美。

3.散文的语言似乎比小说多了几分雕琢,而比诗歌又多了几分清淡和自然。本课在语言上的造诣极高,请简要分析。

①多用比喻。如:“正如一粒粒的明珠”,是写淡月照耀下花朵晶莹闪光;“又如碧天里的星星”,是写绿叶衬托下的花朵忽明忽暗;“又如刚出浴的美人”,是写荷花不染纤尘的美质。

②妙用通感,如:用“歌声”喻清香,嗅觉向听觉转移,说歌声在时断时续、若有若无、轻淡缥缈;以“名曲”喻月色,由视觉向听觉转移,化静为动,将景物写活了,激发了读者的联想和想象。

③巧用动词,以流水喻月光,用动感极强的动词“泻”加以点化,将月光写活了,写出了月辉照耀、如倾如泻的景象;本来是倩影映在荷叶上,却被说成“画”在荷叶上,“画”含有人为的动作,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘“倩影”,很有趣味。

④多用叠词,如:蓊蓊郁郁”“远远近近”“高高低低”的绿树,“隐隐约约”的远山,“曲曲折折”的荷塘,“亭亭”的荷叶,“缕缕”的清香,“静静”的月光,“薄薄”的青雾,不但传神地描摹出眼前之景,既加强了描摹的效果,同时有一种音韵美。

⑤多用短句,长短句交错,整散句结合,节奏活泼,富于变化。

⑥本文的语言清新典雅,生动传神,充满了诗情画意。

阅读下面这首古诗,完成下面小题。

双调.落梅风.春晚

【元】张可久

东风景,西子湖,湿冥冥柳烟花雾。黄莺乱啼蝴蝶舞,几秋千打将春去。

问:这首元曲在写景上有何特色?

①动静结合。"湿冥冥柳烟花雾"是静景,"黄莺乱啼蝴蝶舞"是动景。

②视听结合。"湿冥冥柳烟花雾""蝴蝶舞"是视觉,"黄莺乱啼"是听觉。

③作者写出了春天的盎然春意,表达了对春天的喜爱和留恋。

在《荷塘月色》里朱自清先生深沉而又曲折的情感都委婉地寄托在了笔下诗意的荷塘里,就如那微风吹过的缕缕荷香,那远处高楼上渺茫的歌声,情与景相互渗透相互浸润,共同营造了《荷塘月色》独特的情致。现在距离《荷塘月色》诞生己经80多年,距离朱自清先生逝世也己60多年,我们什么引起了先生的“不宁静”也许被人淡忘,但是他的笔下的“荷塘月色”之美却永不会被淡忘。

总结全文

五、初读课文——整体感知

6、作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

荷塘四面树木——无月光的晚上阴森森的

荷叶——繁密,出水高,亭亭玉立

荷花——姿态各异,尽显秀色

荷香——随风飘荡,不绝如缕

荷波——疾如闪电

荷韵——美妙姿态

月光——清幽,如流水

青雾——薄如轻纱

树影——奇形异状、如画如乐

树缝灯光——没精打采

蛙叫蝉鸣——最为热闹

6、作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

①写荷叶用了比喻,舞女的裙,不仅写出了荷叶自然舒展的形态美,而且赋予了荷叶勃勃的生机,

②写荷花用了拟人,博喻,“袅娜”,写出了荷花的轻柔优美,“明珠,星星,美人”,三个比喻构成博喻,把盛开的和含苞待放的白花比作明珠星星美人,从姿态和光华、气质上写出荷花之美。

③写荷香用了通感。作者以歌声来写花香,将读者的感受从嗅觉转到听觉上来,缕缕清香和渺茫的歌声在断断续续,若有若无的特点上极为相似,引起读者丰富的联想和想象。

6、作者写了月下荷塘的哪些景象?又是如何写的?

④动静结合,先写田田的荷叶,后写荷叶中间零星点缀着的荷花,这是静的画面,叶子与花也有一丝的颤动,则是动的景致,动静结合,形象的表现出月下荷塘幽静又富有生气的特点。

⑤虚实结合,先写月光如流水般泻在叶子和花上的情致,薄薄的轻雾浮起在荷塘里,这是实写,又像笼着轻纱的梦则是虚写,但虚中见实,贴切的表现出了朦胧月色下荷花轻柔的姿态。

⑥远近结合,田田的叶子属于远景,袅娜的荷花属于近景,一远一近,远近结合,使月下的荷塘呈现一定的层次感。

五、初读课文——知识补充

例如:雨是最寻常的,一下就是三两天。可别恼。看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟。(《春》)

用几个喻体从不同角度反复设喻去说明一个本体,它不同于明喻、暗喻、借喻等等各种比喻。运用博喻能加强语意,增添气势。博喻能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来。

(比喻) 博喻:

五、初读课文——知识补充

例如:(1)她笑得很甜。(2)余音绕梁,三日不绝。

通感修辞格又叫“移觉”,就是在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换,将本来表示甲感觉的词语移用来表示乙感觉,使意象更为活泼、新奇的一种修辞格。

通感:

7、课文第五段,在描写荷塘上的月色时作者精心选用动词,请你选择两个动词,说一说他们的表达效果。

①泻,为倾泻之意,化静为动,加强了月光的流动,写出了月光的轻柔。

②浮,为漂浮之意,写出了薄雾的飘逸、轻柔

③洗,为清洗之意,写出了月光下花与叶子的纯净

④笼,为笼罩之意,写出了月光下叶子与花的娇美,衬托出了月光的朦胧、柔和。

补练:“弯弯的杨柳的稀疏的倩影,却有像是画在荷叶上”中那个字用的最好,为什么?

答:“画”字用的最好,运用拟人手法,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘倩影,与倩影搭配的很好。表现出一种动态的美。

8.散文的语言似乎比小说多了几分雕琢,而比诗歌又多了几分清淡和自然。本课在语言上的造诣极高,请简要分析。

①多用比喻。如:“正如一粒粒的明珠”,是写淡月照耀下花朵晶莹闪光;“又如碧天里的星星”,是写绿叶衬托下的花朵忽明忽暗;“又如刚出浴的美人”,是写荷花不染纤尘的美质。

②妙用通感,如:用“歌声”喻清香,嗅觉向听觉转移,说歌声在时断时续、若有若无、轻淡缥缈;以“名曲”喻月色,由视觉向听觉转移,化静为动,将景物写活了,激发了读者的联想和想象。

③巧用动词,以流水喻月光,用动感极强的动词“泻”加以点化,将月光写活了,写出了月辉照耀、如倾如泻的景象;本来是倩影映在荷叶上,却被说成“画”在荷叶上,“画”含有人为的动作,仿佛有无形的手在展纸挥墨描绘“倩影”,很有趣味。

④多用叠词,如:蓊蓊郁郁”“远远近近”“高高低低”的绿树,“隐隐约约”的远山,“曲曲折折”的荷塘,“亭亭”的荷叶,“缕缕”的清香,“静静”的月光,“薄薄”的青雾,不但传神地描摹出眼前之景,既加强了描摹的效果,同时有一种音韵美。

⑤多用短句,长短句交错,整散句结合,节奏活泼,富于变化。

⑥本文的语言清新典雅,生动传神,充满了诗情画意。

阅读下面这首古诗,完成下面小题。

双调.落梅风.春晚

【元】张可久

东风景,西子湖,湿冥冥柳烟花雾。黄莺乱啼蝴蝶舞,几秋千打将春去。

问:这首元曲在写景上有何特色?

①动静结合。"湿冥冥柳烟花雾"是静景,"黄莺乱啼蝴蝶舞"是动景。

②视听结合。"湿冥冥柳烟花雾""蝴蝶舞"是视觉,"黄莺乱啼"是听觉。

③作者写出了春天的盎然春意,表达了对春天的喜爱和留恋。

在《荷塘月色》里朱自清先生深沉而又曲折的情感都委婉地寄托在了笔下诗意的荷塘里,就如那微风吹过的缕缕荷香,那远处高楼上渺茫的歌声,情与景相互渗透相互浸润,共同营造了《荷塘月色》独特的情致。现在距离《荷塘月色》诞生己经80多年,距离朱自清先生逝世也己60多年,我们什么引起了先生的“不宁静”也许被人淡忘,但是他的笔下的“荷塘月色”之美却永不会被淡忘。

总结全文

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读