第六单元碳和碳的氧化物单元同步训练题(含答案) -2023-2024学年九年级化学人教版上册

文档属性

| 名称 | 第六单元碳和碳的氧化物单元同步训练题(含答案) -2023-2024学年九年级化学人教版上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 801.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-24 19:06:06 | ||

图片预览

文档简介

第六单元 碳和碳的氧化物 单元同步训练

一、单选题

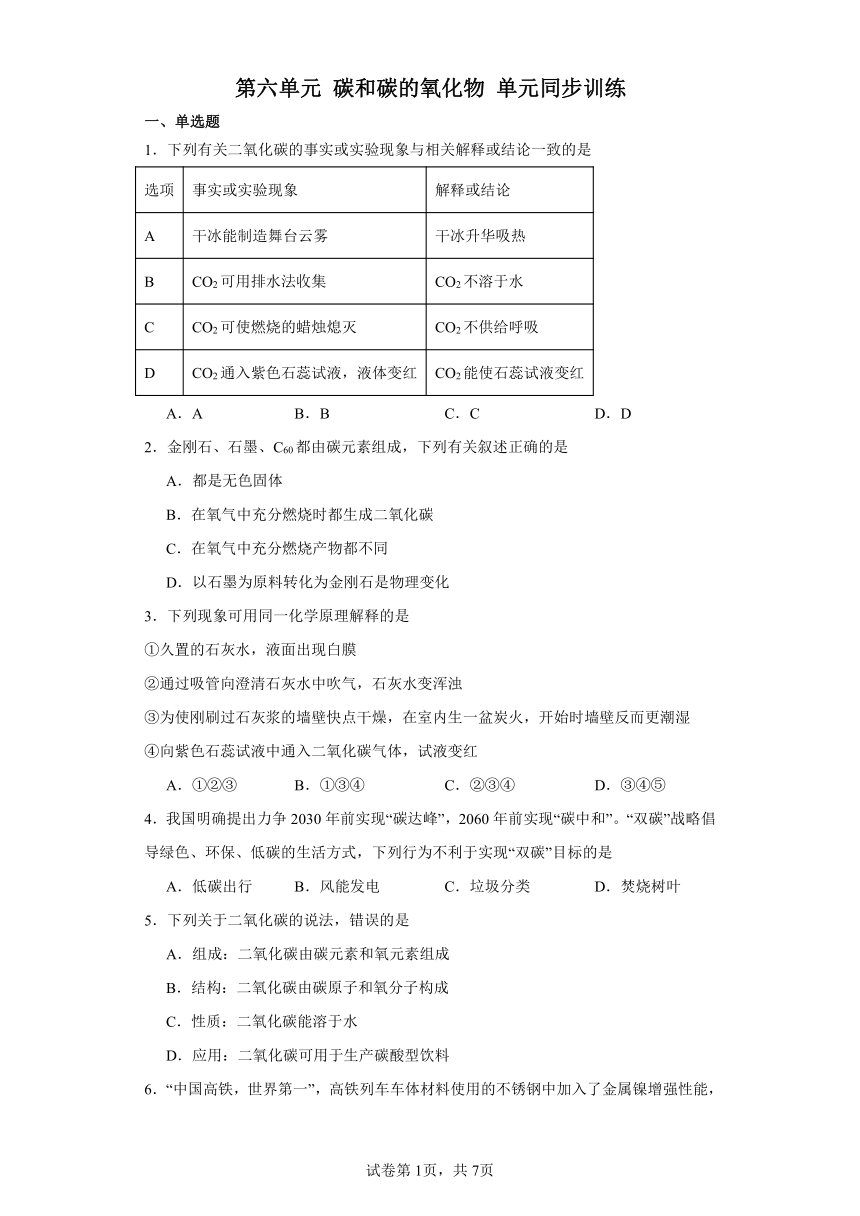

1.下列有关二氧化碳的事实或实验现象与相关解释或结论一致的是

选项 事实或实验现象 解释或结论

A 干冰能制造舞台云雾 干冰升华吸热

B CO2可用排水法收集 CO2不溶于水

C CO2可使燃烧的蜡烛熄灭 CO2不供给呼吸

D CO2通入紫色石蕊试液,液体变红 CO2能使石蕊试液变红

A.A B.B C.C D.D

2.金刚石、石墨、C60都由碳元素组成,下列有关叙述正确的是

A.都是无色固体

B.在氧气中充分燃烧时都生成二氧化碳

C.在氧气中充分燃烧产物都不同

D.以石墨为原料转化为金刚石是物理变化

3.下列现象可用同一化学原理解释的是

①久置的石灰水,液面出现白膜

②通过吸管向澄清石灰水中吹气,石灰水变浑浊

③为使刚刷过石灰浆的墙壁快点干燥,在室内生一盆炭火,开始时墙壁反而更潮湿

④向紫色石蕊试液中通入二氧化碳气体,试液变红

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.③④⑤

4.我国明确提出力争2030年前实现“碳达峰”,2060年前实现“碳中和”。“双碳”战略倡导绿色、环保、低碳的生活方式,下列行为不利于实现“双碳”目标的是

A.低碳出行 B.风能发电 C.垃圾分类 D.焚烧树叶

5.下列关于二氧化碳的说法,错误的是

A.组成:二氧化碳由碳元素和氧元素组成

B.结构:二氧化碳由碳原子和氧分子构成

C.性质:二氧化碳能溶于水

D.应用:二氧化碳可用于生产碳酸型饮料

6.“中国高铁,世界第一”,高铁列车车体材料使用的不锈钢中加入了金属镍增强性能,工业高温上采用火法炼镍的原理是:,下列说法错误的是

A.反应中X的化学式为 B.NiO是一种氧化物

C.碳过量时,气体产物中可能有CO D.此反应说明碳具有氧化性

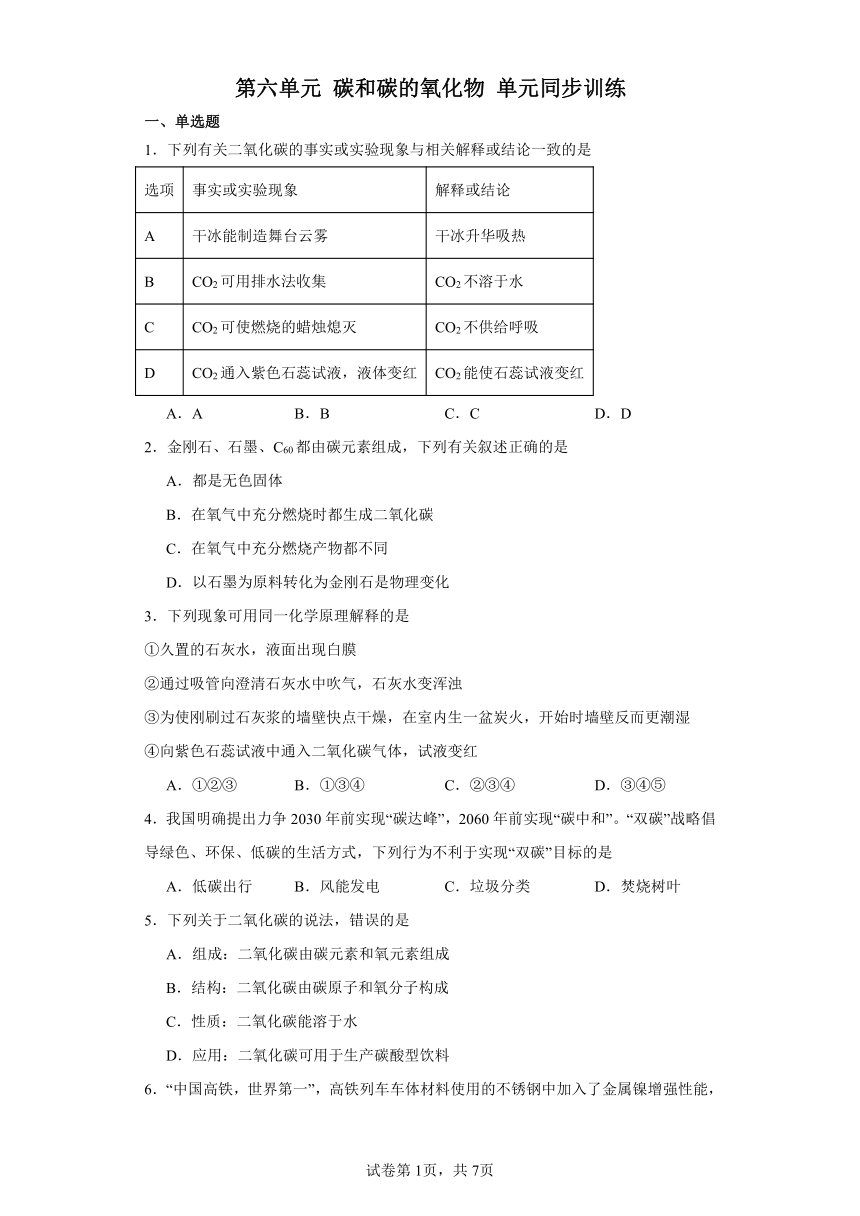

7.自然界中通过氧气的产生与消耗的平衡实现氧元素的循环,与通过绿色植物光合作用合成葡萄糖,是自然界产生氧气的重要途径。科学研究发现,与在人工控制下,通过一定条件,可转化为和,微观模拟示意图如下、下列说法错误的是

A.甲烷中碳元素与氢元素的质量比为12∶1

B.反应中涉及的4种物质都是由分子构成的

C.反应前后,原子的种类和数目都不变

D.与在不同条件下反应,可生成不同的产物

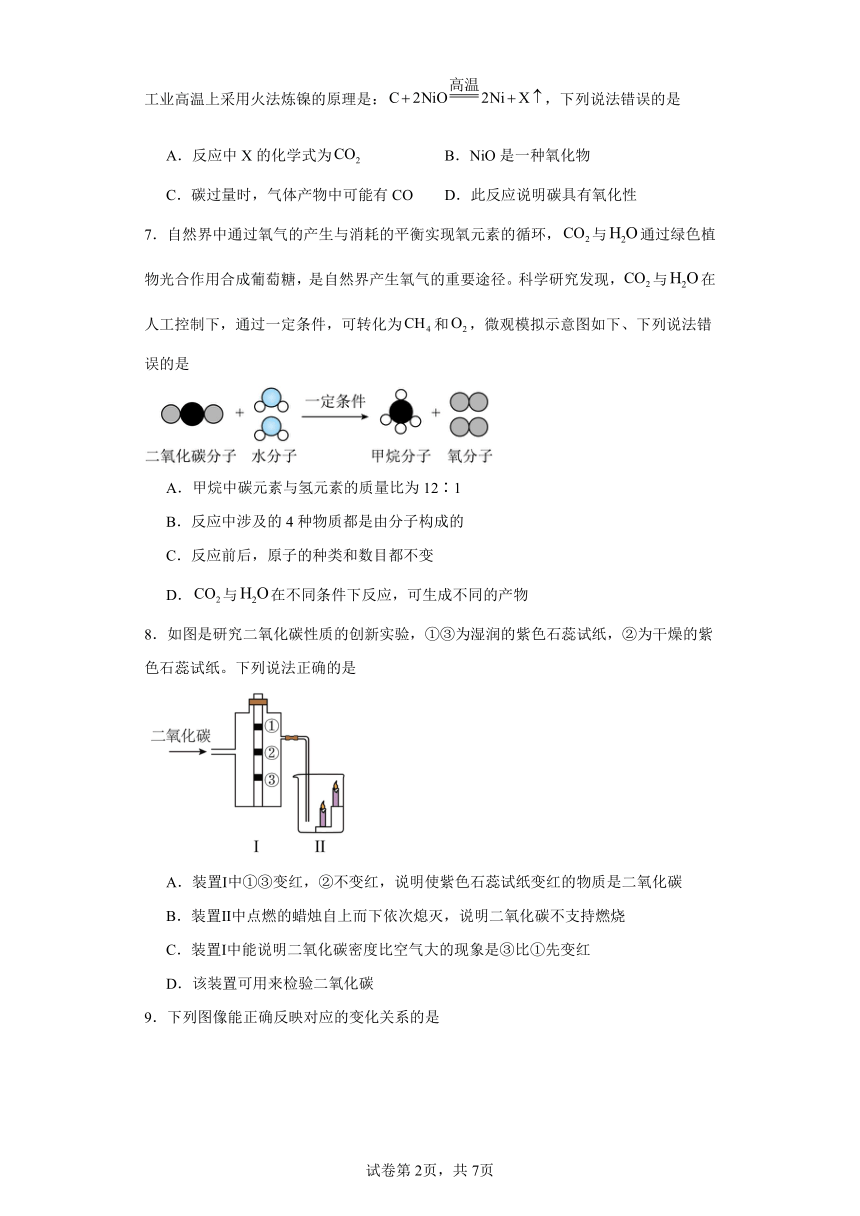

8.如图是研究二氧化碳性质的创新实验,①③为湿润的紫色石蕊试纸,②为干燥的紫色石蕊试纸。下列说法正确的是

A.装置Ⅰ中①③变红,②不变红,说明使紫色石蕊试纸变红的物质是二氧化碳

B.装置Ⅱ中点燃的蜡烛自上而下依次熄灭,说明二氧化碳不支持燃烧

C.装置Ⅰ中能说明二氧化碳密度比空气大的现象是③比①先变红

D.该装置可用来检验二氧化碳

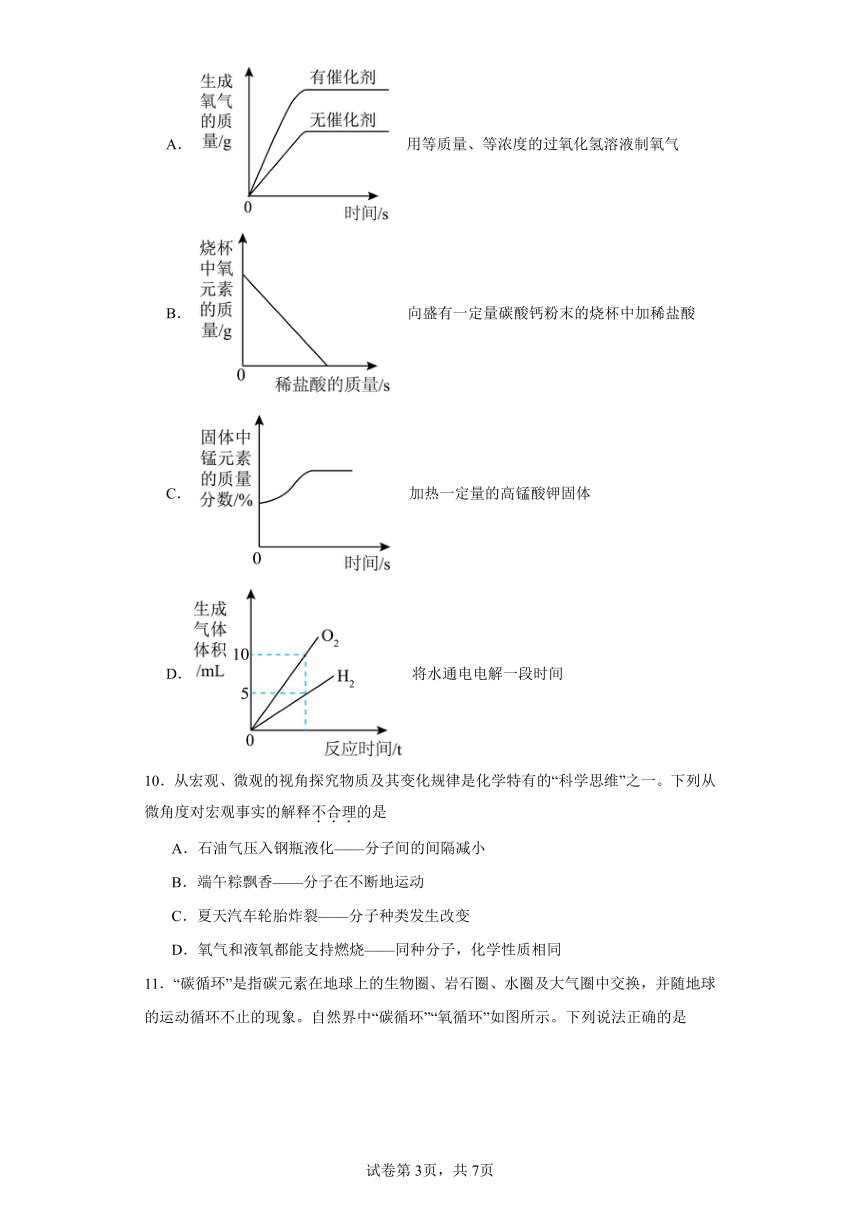

9.下列图像能正确反映对应的变化关系的是

A. 用等质量、等浓度的过氧化氢溶液制氧气

B. 向盛有一定量碳酸钙粉末的烧杯中加稀盐酸

C. 加热一定量的高锰酸钾固体

D. 将水通电电解一段时间

10.从宏观、微观的视角探究物质及其变化规律是化学特有的“科学思维”之一。下列从微角度对宏观事实的解释不合理的是

A.石油气压入钢瓶液化——分子间的间隔减小

B.端午粽飘香——分子在不断地运动

C.夏天汽车轮胎炸裂——分子种类发生改变

D.氧气和液氧都能支持燃烧——同种分子,化学性质相同

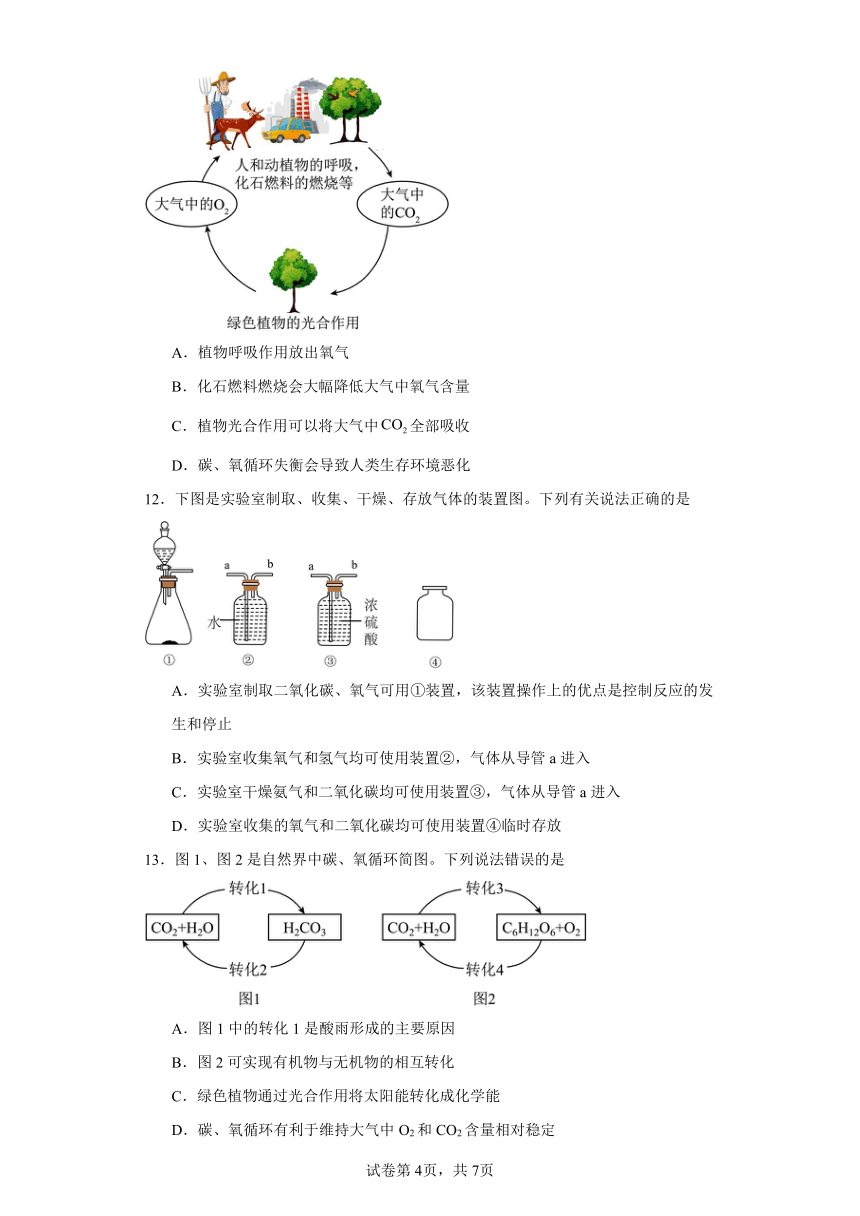

11.“碳循环”是指碳元素在地球上的生物圈、岩石圈、水圈及大气圈中交换,并随地球的运动循环不止的现象。自然界中“碳循环”“氧循环”如图所示。下列说法正确的是

A.植物呼吸作用放出氧气

B.化石燃料燃烧会大幅降低大气中氧气含量

C.植物光合作用可以将大气中全部吸收

D.碳、氧循环失衡会导致人类生存环境恶化

12.下图是实验室制取、收集、干燥、存放气体的装置图。下列有关说法正确的是

A.实验室制取二氧化碳、氧气可用①装置,该装置操作上的优点是控制反应的发生和停止

B.实验室收集氧气和氢气均可使用装置②,气体从导管a进入

C.实验室干燥氨气和二氧化碳均可使用装置③,气体从导管a进入

D.实验室收集的氧气和二氧化碳均可使用装置④临时存放

13.图1、图2是自然界中碳、氧循环简图。下列说法错误的是

A.图1中的转化1是酸雨形成的主要原因

B.图2可实现有机物与无机物的相互转化

C.绿色植物通过光合作用将太阳能转化成化学能

D.碳、氧循环有利于维持大气中O2和CO2含量相对稳定

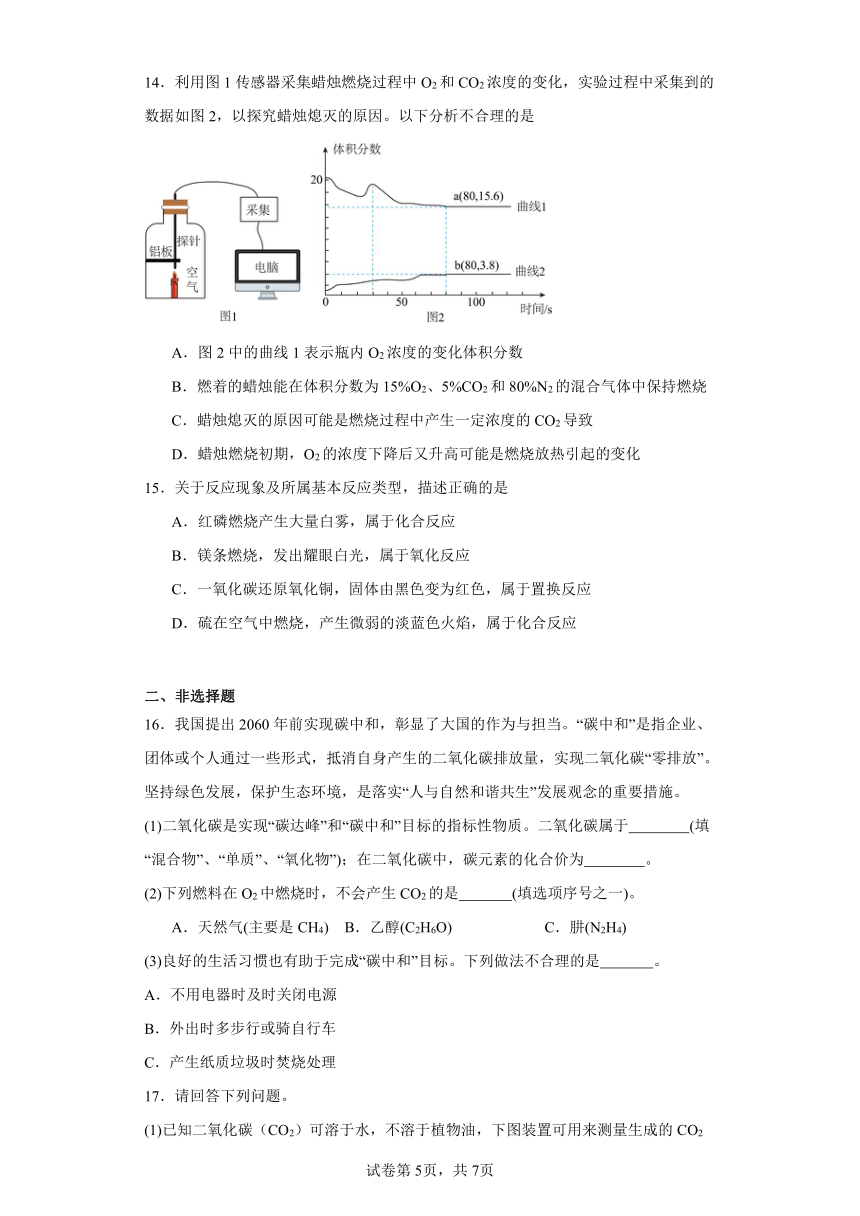

14.利用图1传感器采集蜡烛燃烧过程中O2和CO2浓度的变化,实验过程中采集到的数据如图2,以探究蜡烛熄灭的原因。以下分析不合理的是

A.图2中的曲线1表示瓶内O2浓度的变化体积分数

B.燃着的蜡烛能在体积分数为15%O2、5%CO2和80%N2的混合气体中保持燃烧

C.蜡烛熄灭的原因可能是燃烧过程中产生一定浓度的CO2导致

D.蜡烛燃烧初期,O2的浓度下降后又升高可能是燃烧放热引起的变化

15.关于反应现象及所属基本反应类型,描述正确的是

A.红磷燃烧产生大量白雾,属于化合反应

B.镁条燃烧,发出耀眼白光,属于氧化反应

C.一氧化碳还原氧化铜,固体由黑色变为红色,属于置换反应

D.硫在空气中燃烧,产生微弱的淡蓝色火焰,属于化合反应

二、非选择题

16.我国提出2060年前实现碳中和,彰显了大国的作为与担当。“碳中和”是指企业、团体或个人通过一些形式,抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。坚持绿色发展,保护生态环境,是落实“人与自然和谐共生”发展观念的重要措施。

(1)二氧化碳是实现“碳达峰”和“碳中和”目标的指标性物质。二氧化碳属于 (填“混合物”、“单质”、“氧化物”);在二氧化碳中,碳元素的化合价为 。

(2)下列燃料在O2中燃烧时,不会产生CO2的是 (填选项序号之一)。

A.天然气(主要是CH4) B.乙醇(C2H6O) C.肼(N2H4)

(3)良好的生活习惯也有助于完成“碳中和”目标。下列做法不合理的是 。

A.不用电器时及时关闭电源

B.外出时多步行或骑自行车

C.产生纸质垃圾时焚烧处理

17.请回答下列问题。

(1)已知二氧化碳(CO2)可溶于水,不溶于植物油,下图装置可用来测量生成的CO2的体积,其中在水面上放一层植物油的目的是 ,植物油上方原有的空气对实验的结果 (填“有”或“没有”)明显影响。

(2)某同学用量筒量取一定量溶液时,他先采用仰视读数为l5mL,后倒出去一部分溶液,剩下溶液采用俯视读数为10mL,则他倒出的溶液实际体积将 (填“大于”或“小于”)5mL。

(3)装置的气密性是保证气体实验成功的关键,下列图示操作中,不能用于检查气密性的是_____(填字母)。

A. B. C. D.

18.碳在地壳中的含量不高,但它的化合物数量众多而且分布极广。

(1)图a为碳原子的结构示意图,属于 元素(填“金属”,“非金属”或“稀有气体”);

(2)图b、c、d对应三种碳单质,图b单质的名称是 ;图c中的物质的其中一种用途是: ;

(3)图d单质的化学式为 。

19.“水循环”“氧循环”和“碳循环”是自然界存在的三大重要循环。结合你所学的化学知识回答下面有关问题:

(1)从物质变化的角度看,三大循环中有一种循环与另外两种循环有本质的区别,这一循环是 ,这种循环主要是由 引起的。

(2)下图是自然界中碳、氧循环简图:

①图1中,转化1表示水吸收二氧化碳的过程,写出反应方程式 。

②图2中,转化1是自然界中碳、氧循环的重要反应之一——植物的光合作用,反应的化学方程式表示为,据此推断Y的化学式为 。

③图1、图2中的转化1分别发生的两个反应的反应物相同,但得到的产物却完全不同,原因是 。

④下列关于自然界中碳循环和氧循环的说法中正确的是 。(填字母序号)

A.植物的光合作用使空气中的氧气含量逐年提升

B.动植物的呼吸作用使空气中的二氧化碳含量逐年增大

C.大气中的氧气含量在各种因素作用下能保持相对稳定

D.碳、氧循环是自然界中物质和能量循环的重要组成部分

⑤中国政府承诺力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这意味着中国将用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。碳达峰到碳中和中的“碳”是指 ,请你联系生活,写一条低碳生活的做法 。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.B

3.A

4.D

5.B

6.D

7.A

8.C

9.C

10.C

11.D

12.D

13.A

14.B

15.D

16.(1) 氧化物 +4

(2)C

(3)C

17.(1) 将二氧化碳与水隔绝,防止二氧化碳溶于水,造成测量生成二氧化碳的体积出现误差。

没有

(2)大于

(3)A

18.(1)非金属

(2) 金刚石 制铅笔芯或电池的电极等

(3)C60

19.(1) 水循环 水分子的运动

(2) C6H12O6 反应条件不同 CD/DC 二氧化碳/CO2 绿色出行(合理即可)

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.下列有关二氧化碳的事实或实验现象与相关解释或结论一致的是

选项 事实或实验现象 解释或结论

A 干冰能制造舞台云雾 干冰升华吸热

B CO2可用排水法收集 CO2不溶于水

C CO2可使燃烧的蜡烛熄灭 CO2不供给呼吸

D CO2通入紫色石蕊试液,液体变红 CO2能使石蕊试液变红

A.A B.B C.C D.D

2.金刚石、石墨、C60都由碳元素组成,下列有关叙述正确的是

A.都是无色固体

B.在氧气中充分燃烧时都生成二氧化碳

C.在氧气中充分燃烧产物都不同

D.以石墨为原料转化为金刚石是物理变化

3.下列现象可用同一化学原理解释的是

①久置的石灰水,液面出现白膜

②通过吸管向澄清石灰水中吹气,石灰水变浑浊

③为使刚刷过石灰浆的墙壁快点干燥,在室内生一盆炭火,开始时墙壁反而更潮湿

④向紫色石蕊试液中通入二氧化碳气体,试液变红

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.③④⑤

4.我国明确提出力争2030年前实现“碳达峰”,2060年前实现“碳中和”。“双碳”战略倡导绿色、环保、低碳的生活方式,下列行为不利于实现“双碳”目标的是

A.低碳出行 B.风能发电 C.垃圾分类 D.焚烧树叶

5.下列关于二氧化碳的说法,错误的是

A.组成:二氧化碳由碳元素和氧元素组成

B.结构:二氧化碳由碳原子和氧分子构成

C.性质:二氧化碳能溶于水

D.应用:二氧化碳可用于生产碳酸型饮料

6.“中国高铁,世界第一”,高铁列车车体材料使用的不锈钢中加入了金属镍增强性能,工业高温上采用火法炼镍的原理是:,下列说法错误的是

A.反应中X的化学式为 B.NiO是一种氧化物

C.碳过量时,气体产物中可能有CO D.此反应说明碳具有氧化性

7.自然界中通过氧气的产生与消耗的平衡实现氧元素的循环,与通过绿色植物光合作用合成葡萄糖,是自然界产生氧气的重要途径。科学研究发现,与在人工控制下,通过一定条件,可转化为和,微观模拟示意图如下、下列说法错误的是

A.甲烷中碳元素与氢元素的质量比为12∶1

B.反应中涉及的4种物质都是由分子构成的

C.反应前后,原子的种类和数目都不变

D.与在不同条件下反应,可生成不同的产物

8.如图是研究二氧化碳性质的创新实验,①③为湿润的紫色石蕊试纸,②为干燥的紫色石蕊试纸。下列说法正确的是

A.装置Ⅰ中①③变红,②不变红,说明使紫色石蕊试纸变红的物质是二氧化碳

B.装置Ⅱ中点燃的蜡烛自上而下依次熄灭,说明二氧化碳不支持燃烧

C.装置Ⅰ中能说明二氧化碳密度比空气大的现象是③比①先变红

D.该装置可用来检验二氧化碳

9.下列图像能正确反映对应的变化关系的是

A. 用等质量、等浓度的过氧化氢溶液制氧气

B. 向盛有一定量碳酸钙粉末的烧杯中加稀盐酸

C. 加热一定量的高锰酸钾固体

D. 将水通电电解一段时间

10.从宏观、微观的视角探究物质及其变化规律是化学特有的“科学思维”之一。下列从微角度对宏观事实的解释不合理的是

A.石油气压入钢瓶液化——分子间的间隔减小

B.端午粽飘香——分子在不断地运动

C.夏天汽车轮胎炸裂——分子种类发生改变

D.氧气和液氧都能支持燃烧——同种分子,化学性质相同

11.“碳循环”是指碳元素在地球上的生物圈、岩石圈、水圈及大气圈中交换,并随地球的运动循环不止的现象。自然界中“碳循环”“氧循环”如图所示。下列说法正确的是

A.植物呼吸作用放出氧气

B.化石燃料燃烧会大幅降低大气中氧气含量

C.植物光合作用可以将大气中全部吸收

D.碳、氧循环失衡会导致人类生存环境恶化

12.下图是实验室制取、收集、干燥、存放气体的装置图。下列有关说法正确的是

A.实验室制取二氧化碳、氧气可用①装置,该装置操作上的优点是控制反应的发生和停止

B.实验室收集氧气和氢气均可使用装置②,气体从导管a进入

C.实验室干燥氨气和二氧化碳均可使用装置③,气体从导管a进入

D.实验室收集的氧气和二氧化碳均可使用装置④临时存放

13.图1、图2是自然界中碳、氧循环简图。下列说法错误的是

A.图1中的转化1是酸雨形成的主要原因

B.图2可实现有机物与无机物的相互转化

C.绿色植物通过光合作用将太阳能转化成化学能

D.碳、氧循环有利于维持大气中O2和CO2含量相对稳定

14.利用图1传感器采集蜡烛燃烧过程中O2和CO2浓度的变化,实验过程中采集到的数据如图2,以探究蜡烛熄灭的原因。以下分析不合理的是

A.图2中的曲线1表示瓶内O2浓度的变化体积分数

B.燃着的蜡烛能在体积分数为15%O2、5%CO2和80%N2的混合气体中保持燃烧

C.蜡烛熄灭的原因可能是燃烧过程中产生一定浓度的CO2导致

D.蜡烛燃烧初期,O2的浓度下降后又升高可能是燃烧放热引起的变化

15.关于反应现象及所属基本反应类型,描述正确的是

A.红磷燃烧产生大量白雾,属于化合反应

B.镁条燃烧,发出耀眼白光,属于氧化反应

C.一氧化碳还原氧化铜,固体由黑色变为红色,属于置换反应

D.硫在空气中燃烧,产生微弱的淡蓝色火焰,属于化合反应

二、非选择题

16.我国提出2060年前实现碳中和,彰显了大国的作为与担当。“碳中和”是指企业、团体或个人通过一些形式,抵消自身产生的二氧化碳排放量,实现二氧化碳“零排放”。坚持绿色发展,保护生态环境,是落实“人与自然和谐共生”发展观念的重要措施。

(1)二氧化碳是实现“碳达峰”和“碳中和”目标的指标性物质。二氧化碳属于 (填“混合物”、“单质”、“氧化物”);在二氧化碳中,碳元素的化合价为 。

(2)下列燃料在O2中燃烧时,不会产生CO2的是 (填选项序号之一)。

A.天然气(主要是CH4) B.乙醇(C2H6O) C.肼(N2H4)

(3)良好的生活习惯也有助于完成“碳中和”目标。下列做法不合理的是 。

A.不用电器时及时关闭电源

B.外出时多步行或骑自行车

C.产生纸质垃圾时焚烧处理

17.请回答下列问题。

(1)已知二氧化碳(CO2)可溶于水,不溶于植物油,下图装置可用来测量生成的CO2的体积,其中在水面上放一层植物油的目的是 ,植物油上方原有的空气对实验的结果 (填“有”或“没有”)明显影响。

(2)某同学用量筒量取一定量溶液时,他先采用仰视读数为l5mL,后倒出去一部分溶液,剩下溶液采用俯视读数为10mL,则他倒出的溶液实际体积将 (填“大于”或“小于”)5mL。

(3)装置的气密性是保证气体实验成功的关键,下列图示操作中,不能用于检查气密性的是_____(填字母)。

A. B. C. D.

18.碳在地壳中的含量不高,但它的化合物数量众多而且分布极广。

(1)图a为碳原子的结构示意图,属于 元素(填“金属”,“非金属”或“稀有气体”);

(2)图b、c、d对应三种碳单质,图b单质的名称是 ;图c中的物质的其中一种用途是: ;

(3)图d单质的化学式为 。

19.“水循环”“氧循环”和“碳循环”是自然界存在的三大重要循环。结合你所学的化学知识回答下面有关问题:

(1)从物质变化的角度看,三大循环中有一种循环与另外两种循环有本质的区别,这一循环是 ,这种循环主要是由 引起的。

(2)下图是自然界中碳、氧循环简图:

①图1中,转化1表示水吸收二氧化碳的过程,写出反应方程式 。

②图2中,转化1是自然界中碳、氧循环的重要反应之一——植物的光合作用,反应的化学方程式表示为,据此推断Y的化学式为 。

③图1、图2中的转化1分别发生的两个反应的反应物相同,但得到的产物却完全不同,原因是 。

④下列关于自然界中碳循环和氧循环的说法中正确的是 。(填字母序号)

A.植物的光合作用使空气中的氧气含量逐年提升

B.动植物的呼吸作用使空气中的二氧化碳含量逐年增大

C.大气中的氧气含量在各种因素作用下能保持相对稳定

D.碳、氧循环是自然界中物质和能量循环的重要组成部分

⑤中国政府承诺力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这意味着中国将用全球历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和。碳达峰到碳中和中的“碳”是指 ,请你联系生活,写一条低碳生活的做法 。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

2.B

3.A

4.D

5.B

6.D

7.A

8.C

9.C

10.C

11.D

12.D

13.A

14.B

15.D

16.(1) 氧化物 +4

(2)C

(3)C

17.(1) 将二氧化碳与水隔绝,防止二氧化碳溶于水,造成测量生成二氧化碳的体积出现误差。

没有

(2)大于

(3)A

18.(1)非金属

(2) 金刚石 制铅笔芯或电池的电极等

(3)C60

19.(1) 水循环 水分子的运动

(2) C6H12O6 反应条件不同 CD/DC 二氧化碳/CO2 绿色出行(合理即可)

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件