第十一单元盐化肥单元同步训练卷(含答案)---2023-2024学年九年级化学人教版下册

文档属性

| 名称 | 第十一单元盐化肥单元同步训练卷(含答案)---2023-2024学年九年级化学人教版下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 454.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-24 19:51:29 | ||

图片预览

文档简介

第十一单元 盐 化肥 单元同步训练卷

一、单选题

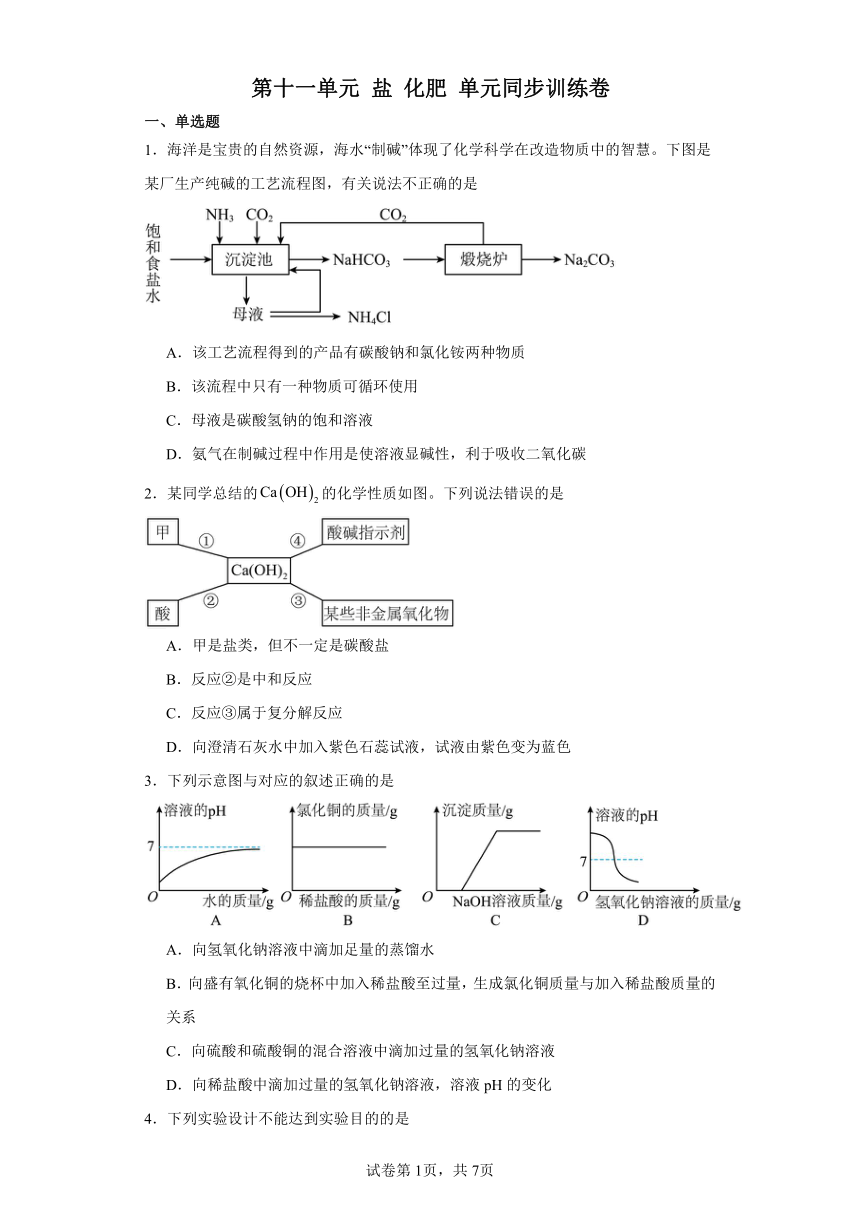

1.海洋是宝贵的自然资源,海水“制碱”体现了化学科学在改造物质中的智慧。下图是某厂生产纯碱的工艺流程图,有关说法不正确的是

A.该工艺流程得到的产品有碳酸钠和氯化铵两种物质

B.该流程中只有一种物质可循环使用

C.母液是碳酸氢钠的饱和溶液

D.氨气在制碱过程中作用是使溶液显碱性,利于吸收二氧化碳

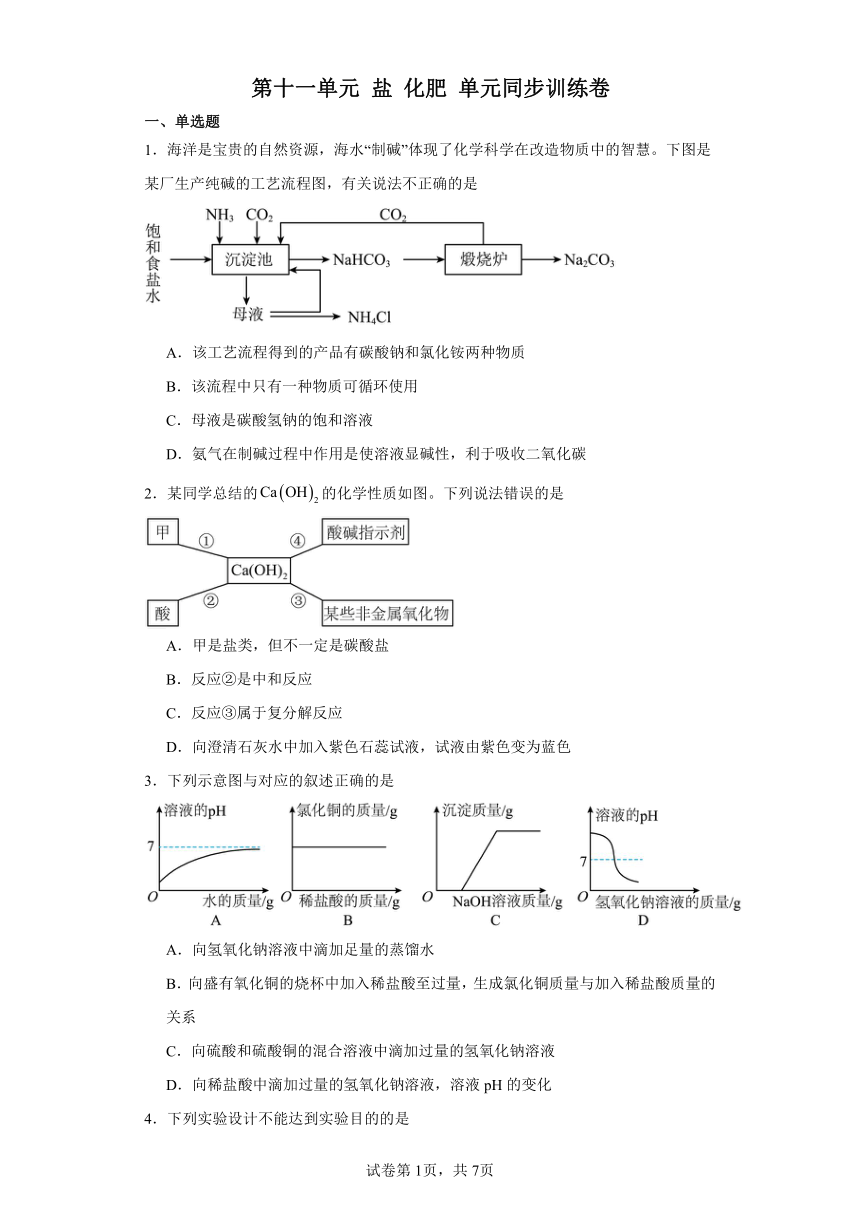

2.某同学总结的的化学性质如图。下列说法错误的是

A.甲是盐类,但不一定是碳酸盐

B.反应②是中和反应

C.反应③属于复分解反应

D.向澄清石灰水中加入紫色石蕊试液,试液由紫色变为蓝色

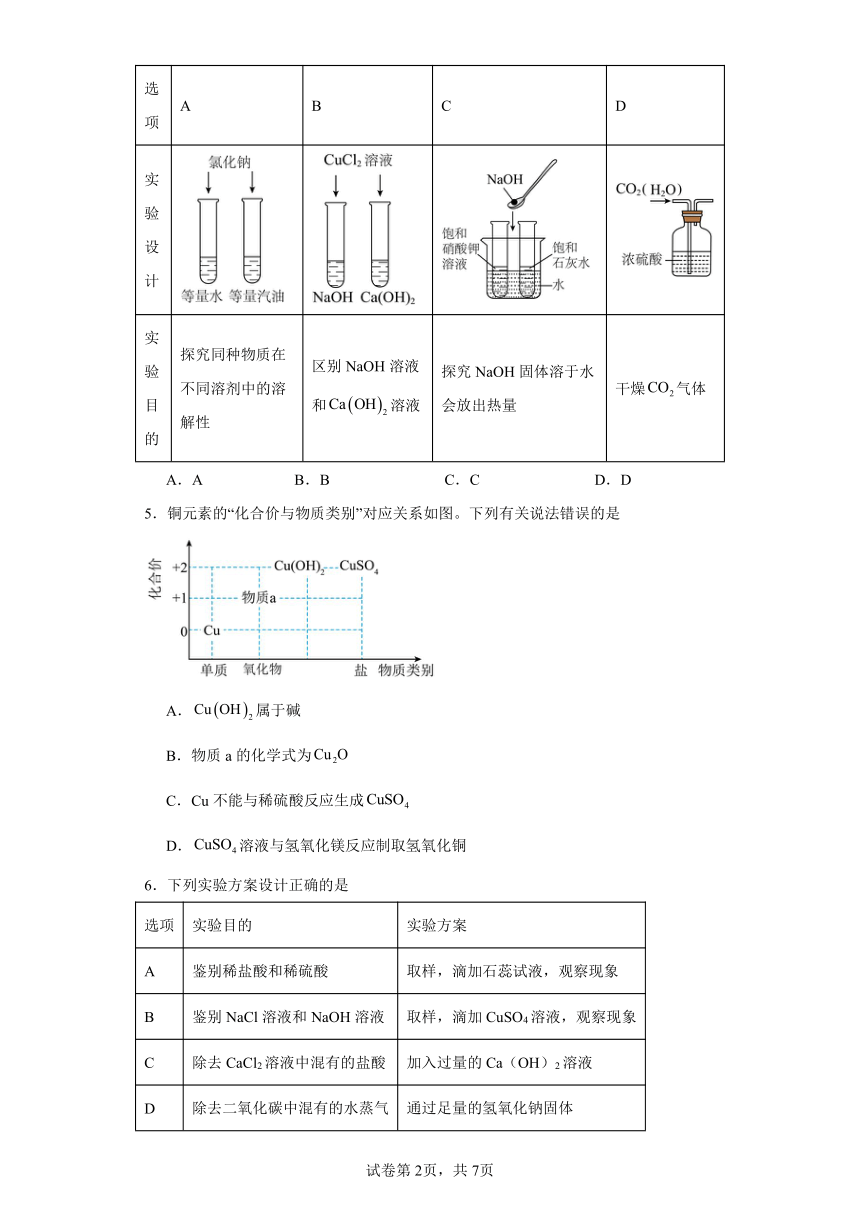

3.下列示意图与对应的叙述正确的是

A.向氢氧化钠溶液中滴加足量的蒸馏水

B.向盛有氧化铜的烧杯中加入稀盐酸至过量,生成氯化铜质量与加入稀盐酸质量的关系

C.向硫酸和硫酸铜的混合溶液中滴加过量的氢氧化钠溶液

D.向稀盐酸中滴加过量的氢氧化钠溶液,溶液pH的变化

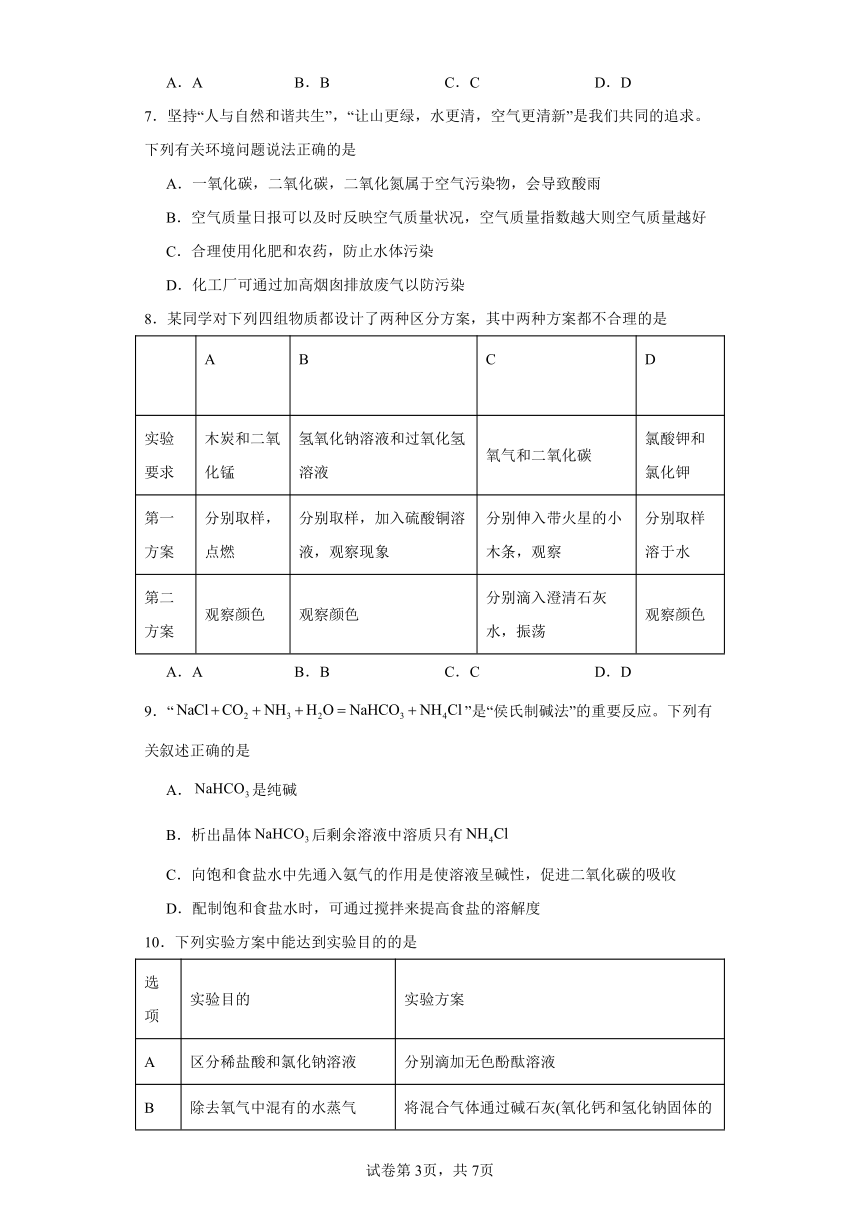

4.下列实验设计不能达到实验目的的是

选项 A B C D

实验设计

实验目的 探究同种物质在不同溶剂中的溶解性 区别NaOH溶液和溶液 探究NaOH固体溶于水会放出热量 干燥气体

A.A B.B C.C D.D

5.铜元素的“化合价与物质类别”对应关系如图。下列有关说法错误的是

A.属于碱

B.物质a的化学式为

C.Cu不能与稀硫酸反应生成

D.溶液与氢氧化镁反应制取氢氧化铜

6.下列实验方案设计正确的是

选项 实验目的 实验方案

A 鉴别稀盐酸和稀硫酸 取样,滴加石蕊试液,观察现象

B 鉴别NaCl溶液和NaOH溶液 取样,滴加CuSO4溶液,观察现象

C 除去CaCl2溶液中混有的盐酸 加入过量的Ca(OH)2溶液

D 除去二氧化碳中混有的水蒸气 通过足量的氢氧化钠固体

A.A B.B C.C D.D

7.坚持“人与自然和谐共生”,“让山更绿,水更清,空气更清新”是我们共同的追求。下列有关环境问题说法正确的是

A.一氧化碳,二氧化碳,二氧化氮属于空气污染物,会导致酸雨

B.空气质量日报可以及时反映空气质量状况,空气质量指数越大则空气质量越好

C.合理使用化肥和农药,防止水体污染

D.化工厂可通过加高烟囱排放废气以防污染

8.某同学对下列四组物质都设计了两种区分方案,其中两种方案都不合理的是

A B C D

实验要求 木炭和二氧化锰 氢氧化钠溶液和过氧化氢溶液 氧气和二氧化碳 氯酸钾和氯化钾

第一方案 分别取样,点燃 分别取样,加入硫酸铜溶液,观察现象 分别伸入带火星的小木条,观察 分别取样溶于水

第二方案 观察颜色 观察颜色 分别滴入澄清石灰水,振荡 观察颜色

A.A B.B C.C D.D

9.“”是“侯氏制碱法”的重要反应。下列有关叙述正确的是

A.是纯碱

B.析出晶体后剩余溶液中溶质只有

C.向饱和食盐水中先通入氨气的作用是使溶液呈碱性,促进二氧化碳的吸收

D.配制饱和食盐水时,可通过搅拌来提高食盐的溶解度

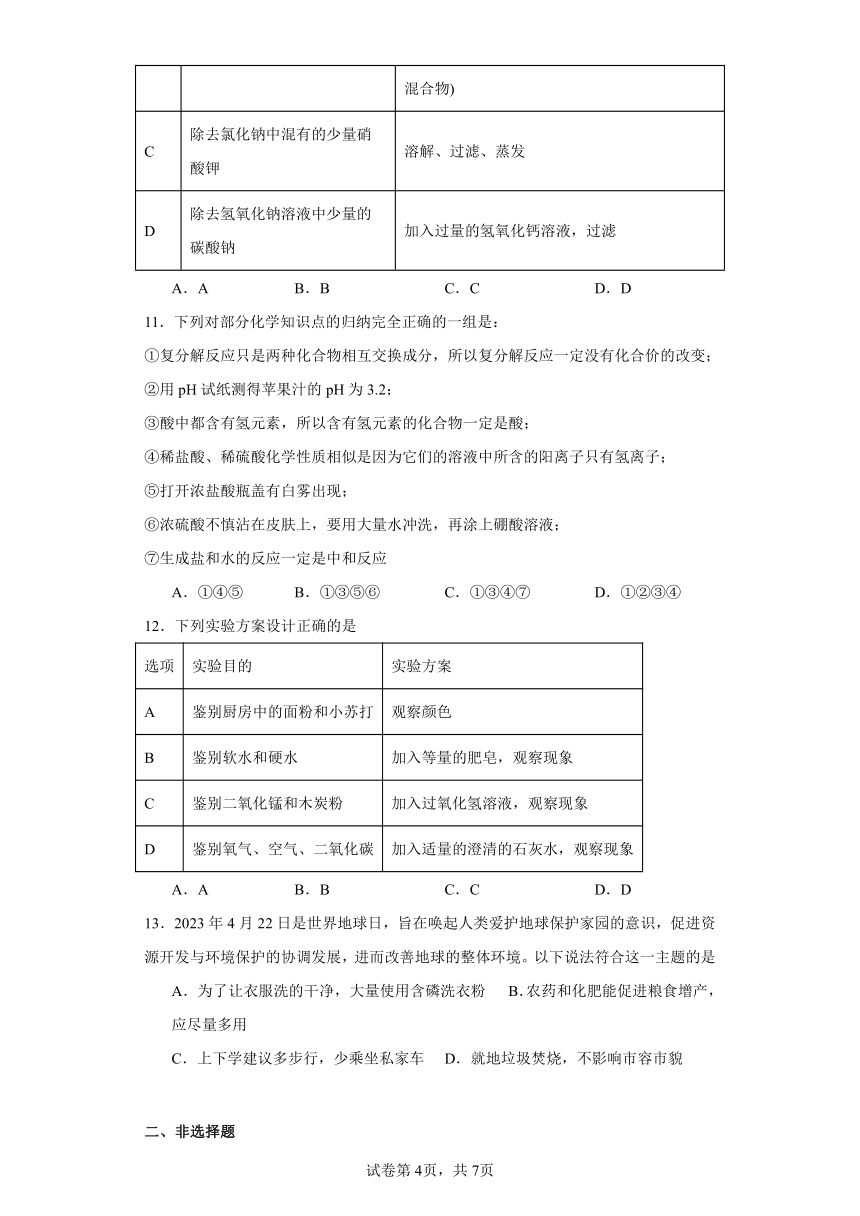

10.下列实验方案中能达到实验目的的是

选项 实验目的 实验方案

A 区分稀盐酸和氯化钠溶液 分别滴加无色酚酞溶液

B 除去氧气中混有的水蒸气 将混合气体通过碱石灰(氧化钙和氢化钠固体的混合物)

C 除去氯化钠中混有的少量硝酸钾 溶解、过滤、蒸发

D 除去氢氧化钠溶液中少量的碳酸钠 加入过量的氢氧化钙溶液,过滤

A.A B.B C.C D.D

11.下列对部分化学知识点的归纳完全正确的一组是:

①复分解反应只是两种化合物相互交换成分,所以复分解反应一定没有化合价的改变;

②用pH试纸测得苹果汁的pH为3.2;

③酸中都含有氢元素,所以含有氢元素的化合物一定是酸;

④稀盐酸、稀硫酸化学性质相似是因为它们的溶液中所含的阳离子只有氢离子;

⑤打开浓盐酸瓶盖有白雾出现;

⑥浓硫酸不慎沾在皮肤上,要用大量水冲洗,再涂上硼酸溶液;

⑦生成盐和水的反应一定是中和反应

A.①④⑤ B.①③⑤⑥ C.①③④⑦ D.①②③④

12.下列实验方案设计正确的是

选项 实验目的 实验方案

A 鉴别厨房中的面粉和小苏打 观察颜色

B 鉴别软水和硬水 加入等量的肥皂,观察现象

C 鉴别二氧化锰和木炭粉 加入过氧化氢溶液,观察现象

D 鉴别氧气、空气、二氧化碳 加入适量的澄清的石灰水,观察现象

A.A B.B C.C D.D

13.2023年4月22日是世界地球日,旨在唤起人类爱护地球保护家园的意识,促进资源开发与环境保护的协调发展,进而改善地球的整体环境。以下说法符合这一主题的是

A.为了让衣服洗的干净,大量使用含磷洗衣粉 B.农药和化肥能促进粮食增产,应尽量多用

C.上下学建议多步行,少乘坐私家车 D.就地垃圾焚烧,不影响市容市貌

二、非选择题

14.粮食安全是“国之大者”

(1)守住良田沃士,保障粮食安全。

①土壤酸化不利于农作物生长。要改良酸化土壤,可选用的物质为 。

A.硝酸钾 B.熟石灰 C纯碱

②常见农作物最适宜生长的土壤范围如下:

农作物 茶树 油菜 水稻 萝卜

5.0~5.5 5.8~6.7 6.0~7.0 7.0~7.5

某农田改良后为6.8,该农田适合种植的农作物是 。

③“庄稼一枝花,全靠肥当家”,农作物生长期间常需施加一些肥料。下列属于复合肥料的是 (填字母序号)。

A. B. C.

④碳酸氢铵是一种常用的氮肥,其易分解生成二氧化碳和 气体(写物质名称),会降低肥效,所以需密封保存于阴凉处。

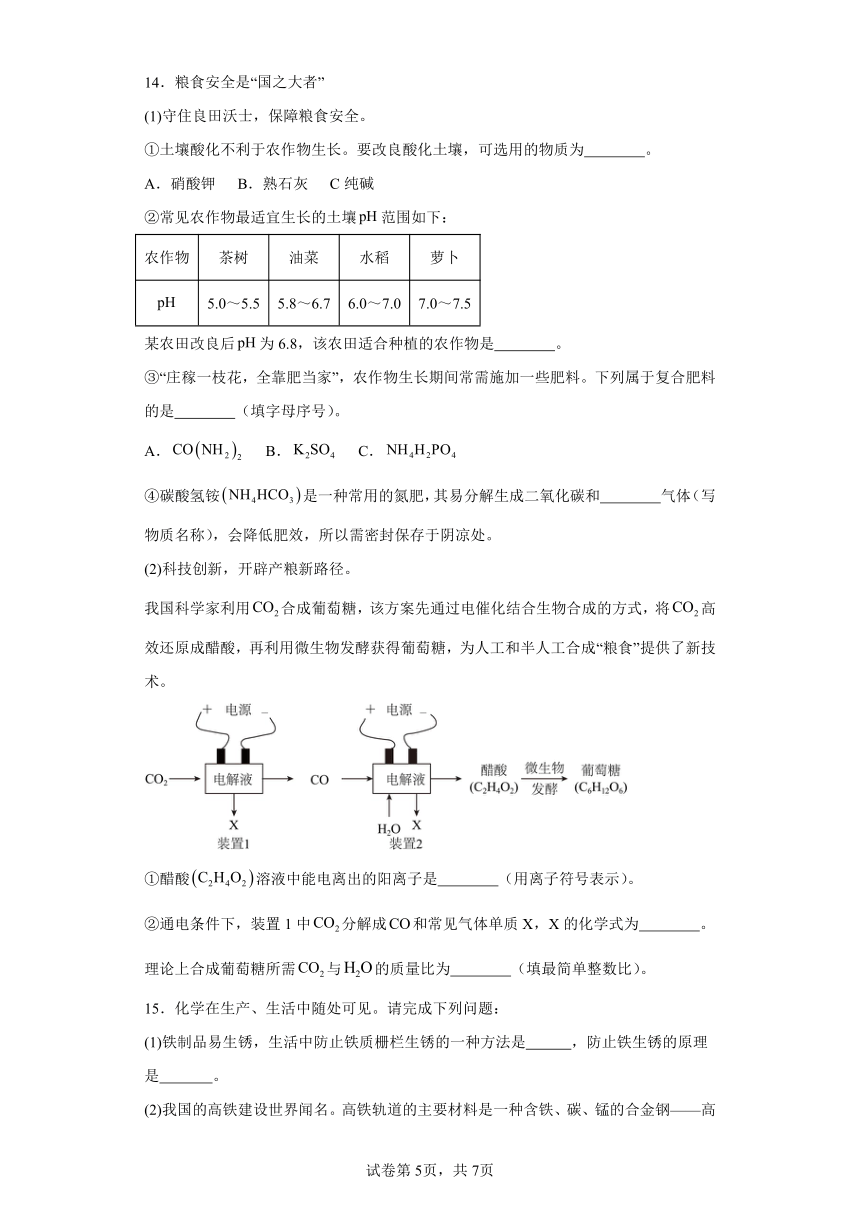

(2)科技创新,开辟产粮新路径。

我国科学家利用合成葡萄糖,该方案先通过电催化结合生物合成的方式,将高效还原成醋酸,再利用微生物发酵获得葡萄糖,为人工和半人工合成“粮食”提供了新技术。

①醋酸溶液中能电离出的阳离子是 (用离子符号表示)。

②通电条件下,装置1中分解成和常见气体单质X,X的化学式为 。理论上合成葡萄糖所需与的质量比为 (填最简单整数比)。

15.化学在生产、生活中随处可见。请完成下列问题:

(1)铁制品易生锈,生活中防止铁质栅栏生锈的一种方法是 ,防止铁生锈的原理是 。

(2)我国的高铁建设世界闻名。高铁轨道的主要材料是一种含铁、碳、锰的合金钢——高锰钢。选择高锰钢而不用纯铁作轨道,其主要原因应该是 。

A.耐磨、抗冲击性更强 B.比纯铁更耐腐蚀 C.硬度大于纯铁

(3)可用洗洁精洗去餐后盘子上的油污,这是利用了洗洁精的 作用。

(4)打开汽水瓶盖时,汽水会自动喷出。说明气体在水中的溶解度随压强变小而 。

(5)区别厨房里的淀粉和小苏打,可以选用的一种调味品是 。

(6)皮肤经蚁虫叮咬后容易出现疼痛瘙痒等不适症状,为减少不适感可以涂抹 。

A.食醋 B.小苏打水 C.氢氧化钠溶液 D.肥皂水

16.构建元素化合价和物质类别的二维图是学习化学的一种重要方法,如下图是硫元素的价类二维图,请回答以下问题:

(1)①B点的物质在氧气中燃烧的火焰呈 ;E点表示的物质可以是钠盐,则中和反应生成E的化学方程式为 。

②A和C的组成元素相同,但化学性质不同的原因是 ;

(2)如图为纯碱和其他五位物质伙伴“跳起”的“锅庄舞”,该图反映了纯碱的性质、制取和转化,其中C物质常用作食品干燥剂(“——”表示物质之间可以反应,“→”表示物质之间可以转化;部分反应物、生成物及反应条件已略去)。回答问题:

①C物质的俗称为 ;

②A物质属于 (填物质的类别)。

③D→E的化学方程式为 。

17.端午节到了,化学兴趣小组的同学们带上粽子、皮蛋,植物油、水果、牛奶去乡下看望独居老人刘奶奶。

(1)同学们争着帮刘奶奶做家务,小明洗碗时用了洗洁精,碗洗得很干净。这是利用了洗洁精对油污的 作用。

(2)一位同学在收拾餐具时发现刘奶奶的刀有生锈的现象,同学们想运用所学的化学知识除去铁锈,除锈的原理是 (用化学方程式表示)。

(3)小红刘奶奶洗衣服,用的是井水。发现使用肥皂时出现较多的浮渣,泡沫很少,这说明并水是 (选填“硬水”或“软水”)。

(4)同学们去菜地除草时,小华用带来的pH试纸测了土壤的pH约为5,同学们以为可以加 进行改良。

(5)在玉米地里,发现玉米苗出现了叶片发黄和倒伏现象,同学们认为是缺乏氮素元素所致,可以通过只施用一种化肥解决这个问题,这种化肥是_____(填字母序号)。

A.CO(NH2)2 B.KNO3 C.KCl D.Ca3(PO4)2

18.2023年第63个世界气象日主题是“天气气候水,代代向未来”。

(1)2022年9月,气候干旱导致赣江水位处于历史极低位,大面积河滩裸露。向盛有赣江水的试管中滴加肥皂水,若振荡后试管中产生较少泡沫有浮渣,则赣江水为 (填“软水”或“硬水”)。

(2)将赣江水净化为自来水时,需经过“沉降→过滤→吸附→消毒”,其中沉降中常用到的净水剂是 。

(3)保护赣江水,从我做起!一节废电池所污染的水量够一家三口一年的饮用水。对废旧电池的回收和综合利用有利于节约资源、保护环境。锌锰干电池由锌皮和炭包构成,其中炭包的主要成分为炭粉、、、(含少量Cu、Ag、Fe)。用废旧电池炭包制备纯的工艺流程如图:

已知:稀硝酸能与Cu、Ag、Fe反应,不与、炭粉反应。

①操作“焙炒”的目的是除去炭包中炭粉,“焙炒”过程中需要将滤渣不断搅动翻炒,目的是 。

②加入溶液发生反应方程式为 。该反应的基本类型是 。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.C

3.C

4.B

5.D

6.B

7.C

8.D

9.C

10.B

11.A

12.C

13.C

14.(1) B 水稻 C 氨气

(2) H+ O2 22:9

15.(1) 刷漆 隔绝氧气和水

(2)ABC

(3)乳化

(4)减小

(5)醋

(6)BD

16.(1) 明亮的蓝紫色

分子构成不同

(2) 生石灰 酸

17.(1)乳化

(2)/

(3)硬水

(4)熟石灰

(5)B

18.(1)硬水

(2)明矾(或十二水硫酸铝钾)

(3) 使炭粉与氧气充分接触,使反应更充分,保证将炭粉除尽 复分解反应

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.海洋是宝贵的自然资源,海水“制碱”体现了化学科学在改造物质中的智慧。下图是某厂生产纯碱的工艺流程图,有关说法不正确的是

A.该工艺流程得到的产品有碳酸钠和氯化铵两种物质

B.该流程中只有一种物质可循环使用

C.母液是碳酸氢钠的饱和溶液

D.氨气在制碱过程中作用是使溶液显碱性,利于吸收二氧化碳

2.某同学总结的的化学性质如图。下列说法错误的是

A.甲是盐类,但不一定是碳酸盐

B.反应②是中和反应

C.反应③属于复分解反应

D.向澄清石灰水中加入紫色石蕊试液,试液由紫色变为蓝色

3.下列示意图与对应的叙述正确的是

A.向氢氧化钠溶液中滴加足量的蒸馏水

B.向盛有氧化铜的烧杯中加入稀盐酸至过量,生成氯化铜质量与加入稀盐酸质量的关系

C.向硫酸和硫酸铜的混合溶液中滴加过量的氢氧化钠溶液

D.向稀盐酸中滴加过量的氢氧化钠溶液,溶液pH的变化

4.下列实验设计不能达到实验目的的是

选项 A B C D

实验设计

实验目的 探究同种物质在不同溶剂中的溶解性 区别NaOH溶液和溶液 探究NaOH固体溶于水会放出热量 干燥气体

A.A B.B C.C D.D

5.铜元素的“化合价与物质类别”对应关系如图。下列有关说法错误的是

A.属于碱

B.物质a的化学式为

C.Cu不能与稀硫酸反应生成

D.溶液与氢氧化镁反应制取氢氧化铜

6.下列实验方案设计正确的是

选项 实验目的 实验方案

A 鉴别稀盐酸和稀硫酸 取样,滴加石蕊试液,观察现象

B 鉴别NaCl溶液和NaOH溶液 取样,滴加CuSO4溶液,观察现象

C 除去CaCl2溶液中混有的盐酸 加入过量的Ca(OH)2溶液

D 除去二氧化碳中混有的水蒸气 通过足量的氢氧化钠固体

A.A B.B C.C D.D

7.坚持“人与自然和谐共生”,“让山更绿,水更清,空气更清新”是我们共同的追求。下列有关环境问题说法正确的是

A.一氧化碳,二氧化碳,二氧化氮属于空气污染物,会导致酸雨

B.空气质量日报可以及时反映空气质量状况,空气质量指数越大则空气质量越好

C.合理使用化肥和农药,防止水体污染

D.化工厂可通过加高烟囱排放废气以防污染

8.某同学对下列四组物质都设计了两种区分方案,其中两种方案都不合理的是

A B C D

实验要求 木炭和二氧化锰 氢氧化钠溶液和过氧化氢溶液 氧气和二氧化碳 氯酸钾和氯化钾

第一方案 分别取样,点燃 分别取样,加入硫酸铜溶液,观察现象 分别伸入带火星的小木条,观察 分别取样溶于水

第二方案 观察颜色 观察颜色 分别滴入澄清石灰水,振荡 观察颜色

A.A B.B C.C D.D

9.“”是“侯氏制碱法”的重要反应。下列有关叙述正确的是

A.是纯碱

B.析出晶体后剩余溶液中溶质只有

C.向饱和食盐水中先通入氨气的作用是使溶液呈碱性,促进二氧化碳的吸收

D.配制饱和食盐水时,可通过搅拌来提高食盐的溶解度

10.下列实验方案中能达到实验目的的是

选项 实验目的 实验方案

A 区分稀盐酸和氯化钠溶液 分别滴加无色酚酞溶液

B 除去氧气中混有的水蒸气 将混合气体通过碱石灰(氧化钙和氢化钠固体的混合物)

C 除去氯化钠中混有的少量硝酸钾 溶解、过滤、蒸发

D 除去氢氧化钠溶液中少量的碳酸钠 加入过量的氢氧化钙溶液,过滤

A.A B.B C.C D.D

11.下列对部分化学知识点的归纳完全正确的一组是:

①复分解反应只是两种化合物相互交换成分,所以复分解反应一定没有化合价的改变;

②用pH试纸测得苹果汁的pH为3.2;

③酸中都含有氢元素,所以含有氢元素的化合物一定是酸;

④稀盐酸、稀硫酸化学性质相似是因为它们的溶液中所含的阳离子只有氢离子;

⑤打开浓盐酸瓶盖有白雾出现;

⑥浓硫酸不慎沾在皮肤上,要用大量水冲洗,再涂上硼酸溶液;

⑦生成盐和水的反应一定是中和反应

A.①④⑤ B.①③⑤⑥ C.①③④⑦ D.①②③④

12.下列实验方案设计正确的是

选项 实验目的 实验方案

A 鉴别厨房中的面粉和小苏打 观察颜色

B 鉴别软水和硬水 加入等量的肥皂,观察现象

C 鉴别二氧化锰和木炭粉 加入过氧化氢溶液,观察现象

D 鉴别氧气、空气、二氧化碳 加入适量的澄清的石灰水,观察现象

A.A B.B C.C D.D

13.2023年4月22日是世界地球日,旨在唤起人类爱护地球保护家园的意识,促进资源开发与环境保护的协调发展,进而改善地球的整体环境。以下说法符合这一主题的是

A.为了让衣服洗的干净,大量使用含磷洗衣粉 B.农药和化肥能促进粮食增产,应尽量多用

C.上下学建议多步行,少乘坐私家车 D.就地垃圾焚烧,不影响市容市貌

二、非选择题

14.粮食安全是“国之大者”

(1)守住良田沃士,保障粮食安全。

①土壤酸化不利于农作物生长。要改良酸化土壤,可选用的物质为 。

A.硝酸钾 B.熟石灰 C纯碱

②常见农作物最适宜生长的土壤范围如下:

农作物 茶树 油菜 水稻 萝卜

5.0~5.5 5.8~6.7 6.0~7.0 7.0~7.5

某农田改良后为6.8,该农田适合种植的农作物是 。

③“庄稼一枝花,全靠肥当家”,农作物生长期间常需施加一些肥料。下列属于复合肥料的是 (填字母序号)。

A. B. C.

④碳酸氢铵是一种常用的氮肥,其易分解生成二氧化碳和 气体(写物质名称),会降低肥效,所以需密封保存于阴凉处。

(2)科技创新,开辟产粮新路径。

我国科学家利用合成葡萄糖,该方案先通过电催化结合生物合成的方式,将高效还原成醋酸,再利用微生物发酵获得葡萄糖,为人工和半人工合成“粮食”提供了新技术。

①醋酸溶液中能电离出的阳离子是 (用离子符号表示)。

②通电条件下,装置1中分解成和常见气体单质X,X的化学式为 。理论上合成葡萄糖所需与的质量比为 (填最简单整数比)。

15.化学在生产、生活中随处可见。请完成下列问题:

(1)铁制品易生锈,生活中防止铁质栅栏生锈的一种方法是 ,防止铁生锈的原理是 。

(2)我国的高铁建设世界闻名。高铁轨道的主要材料是一种含铁、碳、锰的合金钢——高锰钢。选择高锰钢而不用纯铁作轨道,其主要原因应该是 。

A.耐磨、抗冲击性更强 B.比纯铁更耐腐蚀 C.硬度大于纯铁

(3)可用洗洁精洗去餐后盘子上的油污,这是利用了洗洁精的 作用。

(4)打开汽水瓶盖时,汽水会自动喷出。说明气体在水中的溶解度随压强变小而 。

(5)区别厨房里的淀粉和小苏打,可以选用的一种调味品是 。

(6)皮肤经蚁虫叮咬后容易出现疼痛瘙痒等不适症状,为减少不适感可以涂抹 。

A.食醋 B.小苏打水 C.氢氧化钠溶液 D.肥皂水

16.构建元素化合价和物质类别的二维图是学习化学的一种重要方法,如下图是硫元素的价类二维图,请回答以下问题:

(1)①B点的物质在氧气中燃烧的火焰呈 ;E点表示的物质可以是钠盐,则中和反应生成E的化学方程式为 。

②A和C的组成元素相同,但化学性质不同的原因是 ;

(2)如图为纯碱和其他五位物质伙伴“跳起”的“锅庄舞”,该图反映了纯碱的性质、制取和转化,其中C物质常用作食品干燥剂(“——”表示物质之间可以反应,“→”表示物质之间可以转化;部分反应物、生成物及反应条件已略去)。回答问题:

①C物质的俗称为 ;

②A物质属于 (填物质的类别)。

③D→E的化学方程式为 。

17.端午节到了,化学兴趣小组的同学们带上粽子、皮蛋,植物油、水果、牛奶去乡下看望独居老人刘奶奶。

(1)同学们争着帮刘奶奶做家务,小明洗碗时用了洗洁精,碗洗得很干净。这是利用了洗洁精对油污的 作用。

(2)一位同学在收拾餐具时发现刘奶奶的刀有生锈的现象,同学们想运用所学的化学知识除去铁锈,除锈的原理是 (用化学方程式表示)。

(3)小红刘奶奶洗衣服,用的是井水。发现使用肥皂时出现较多的浮渣,泡沫很少,这说明并水是 (选填“硬水”或“软水”)。

(4)同学们去菜地除草时,小华用带来的pH试纸测了土壤的pH约为5,同学们以为可以加 进行改良。

(5)在玉米地里,发现玉米苗出现了叶片发黄和倒伏现象,同学们认为是缺乏氮素元素所致,可以通过只施用一种化肥解决这个问题,这种化肥是_____(填字母序号)。

A.CO(NH2)2 B.KNO3 C.KCl D.Ca3(PO4)2

18.2023年第63个世界气象日主题是“天气气候水,代代向未来”。

(1)2022年9月,气候干旱导致赣江水位处于历史极低位,大面积河滩裸露。向盛有赣江水的试管中滴加肥皂水,若振荡后试管中产生较少泡沫有浮渣,则赣江水为 (填“软水”或“硬水”)。

(2)将赣江水净化为自来水时,需经过“沉降→过滤→吸附→消毒”,其中沉降中常用到的净水剂是 。

(3)保护赣江水,从我做起!一节废电池所污染的水量够一家三口一年的饮用水。对废旧电池的回收和综合利用有利于节约资源、保护环境。锌锰干电池由锌皮和炭包构成,其中炭包的主要成分为炭粉、、、(含少量Cu、Ag、Fe)。用废旧电池炭包制备纯的工艺流程如图:

已知:稀硝酸能与Cu、Ag、Fe反应,不与、炭粉反应。

①操作“焙炒”的目的是除去炭包中炭粉,“焙炒”过程中需要将滤渣不断搅动翻炒,目的是 。

②加入溶液发生反应方程式为 。该反应的基本类型是 。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

2.C

3.C

4.B

5.D

6.B

7.C

8.D

9.C

10.B

11.A

12.C

13.C

14.(1) B 水稻 C 氨气

(2) H+ O2 22:9

15.(1) 刷漆 隔绝氧气和水

(2)ABC

(3)乳化

(4)减小

(5)醋

(6)BD

16.(1) 明亮的蓝紫色

分子构成不同

(2) 生石灰 酸

17.(1)乳化

(2)/

(3)硬水

(4)熟石灰

(5)B

18.(1)硬水

(2)明矾(或十二水硫酸铝钾)

(3) 使炭粉与氧气充分接触,使反应更充分,保证将炭粉除尽 复分解反应

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录