16.4科学探究:电流的热效应课件(共18张PPT)2023-2024学年沪科版九年级全一册物理

文档属性

| 名称 | 16.4科学探究:电流的热效应课件(共18张PPT)2023-2024学年沪科版九年级全一册物理 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

16.4科学探究:电流的热效应

提出问题

电流通过导体产生的热量跟哪些因素有关?

做出猜想

导体的电阻

导体中电流

通电的时间

实验方法

控制变量法

电流通过导体产热,其中所产生的热量既看不见也摸不着,如何测量呢?

既看不见也摸不着的科学量

既看得见也能测量的科学量

转化

转化

让电流产生的热量被煤油吸收,通过观察煤油的热膨胀来测量。

沪科版观察电热的方法:

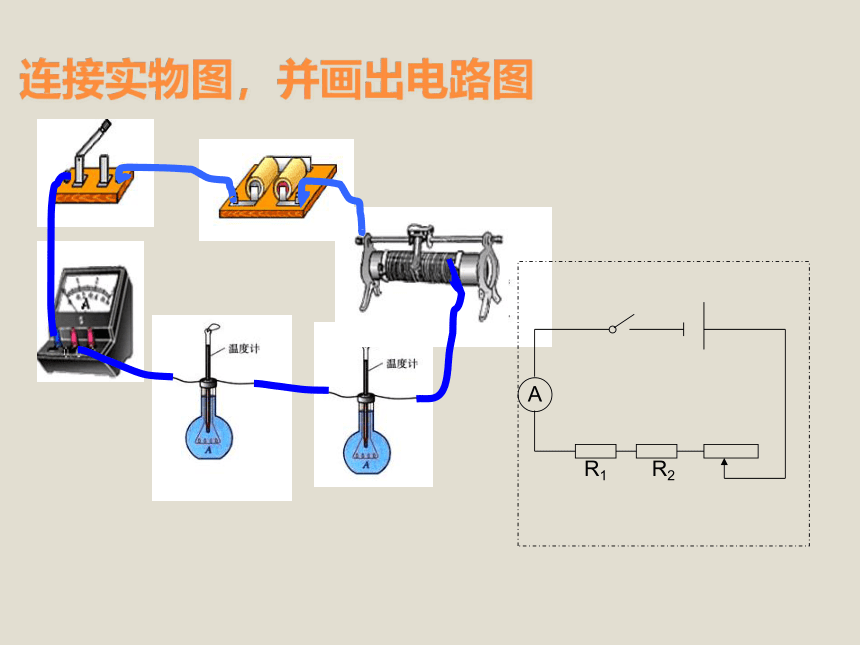

连接实物图,并画出电路图

A

R1

R2

控制电流I、时间t相同:研究电阻R变化→对电热Q的影响

结论:在电流I和通电时间t相同时,电流产生热量多少与导体的电阻R大小有关,并且电阻R越大,电流产生热量越多。

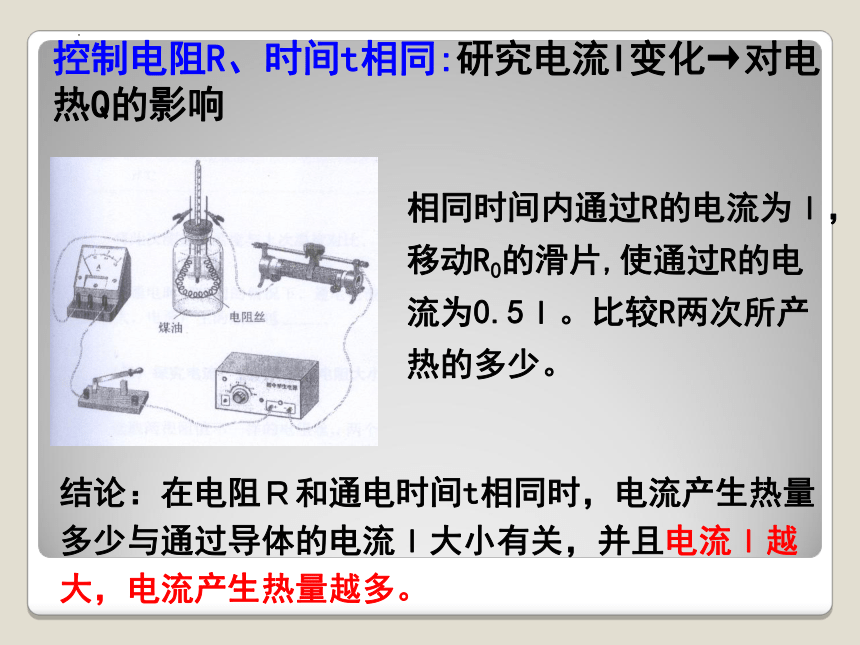

控制电阻R、时间t相同:研究电流I变化→对电热Q的影响

结论:在电阻R和通电时间t相同时,电流产生热量多少与通过导体的电流I大小有关,并且电流I越大,电流产生热量越多。

相同时间内通过R的电流为I,移动R0的滑片,使通过R的电流为0.5I。比较R两次所产热的多少。

控制电阻R、电流I相同:研究通电时间t变化→ 对电热Q的影响

结论:在电阻通过电流I相同时,电流产生热量多少与通电时间t长短有关,并且通电时间t越长电流产生热量越多。

每隔一分钟记录一下温度计的示数

实验存在问题:

1、原教材在探究电热Q与电流I、电阻R以及通电时间t的关系时,是分步进行实验操作的,不利于学生对实验现象进行直观的对比。

2、煤油加热,温度计示数出现明显变化需要较长时间,第二次实验需要待温度降下来才能重新实验,而且降温时间比升温更长,课堂上浪费大量时间。

3、实验过程中,通过观察插入煤油中的细玻璃管内液柱高度的变化来了解电阻丝放热的多少,可见度不高,不利于课堂的演示;

4、由于受周围环境的影响,管内液柱高度不稳定,不利于学生的观察。

粤教版观察电热的方法:

如图所示,两个透明容器中密封着等量的空气,U形管中液面高度的变化反应密闭空气温度的变化。

实验步骤:把两个容器中的电阻丝串联起来接到电源两端,通过两段电阻丝的电流相同。通电一定时间后,比较两个U型管中液面高度的变化。证明:电流相同,通电时间相同的情况下,电阻越大,产生的热量越多。

实验步骤:两个密闭容器中的电阻一样大,在其中一个容器外部,将一个电阻和这个容器内电阻并联,因此通过两个容器中电阻的电流不同。观察U型管中液面高度的变化,证明在电阻、通电时间相同的情况下,通过的电流越大,产生的热量越多。

实验优缺点:

由于U型管的液柱较粗,改进后实验效果明显了,便于学生的观察,另外,实验时间明显缩短了。其不足之处在于:实验持续时间过短,整个过程仅有几秒,就必须断开开关,不然U型管的液柱会溢出。如果学生注意力不集中,很容易错过实验展示。

改进实验

很多教师在教学过程中对该实验进行了改进。有老师利用电阻丝的产生的热量来引燃火柴,也有老师利用电阻丝来切割泡沫,以此比较不同电阻产生热量的多少。这类实验效果明显,趣味性强。但在实际操作的过程中,要选择限流较大的学生电源和比较合适的电阻丝。这需要老师通过实验效果一次次地进行实验才能挑选合适的器材。

引用科技

按照实验电路用普通的电阻丝来进行实验,然后用来判断两个电阻丝的温度高低。用RNO PC-160红外热成像仪测温,它采用高灵敏度非晶硅微量热行探测器,测温范围-20~600℃,可以将数据方便快捷地连接到电脑,使用非常便捷。

引用科技

考虑到设备的费用和购买问题,还可以利用手机替代红外热成像仪。在手机安装红外热感相机软件。此类软件可以把不同温度的物体用深浅不同的颜色显示出来。由于手机的屏幕较小不变观察,我们通过HDMI线将手机和投影仪进行连接显示。应用红外热成像软件比较电阻丝温度的高低,方便快捷,避免了传统实验方案中的各种缺点。

焦耳定律

1、内容:电流通过导体产生的热量与电流的平方成正比,与导体电阻成正比,与通电时间成正比。

2、公式:

3、单位:

电流I-- 电阻R--

时间t-- 热量Q--

Q 热= I2Rt

安培(A)

欧姆(Ω)

秒(s)

焦耳(J)

16.4科学探究:电流的热效应

提出问题

电流通过导体产生的热量跟哪些因素有关?

做出猜想

导体的电阻

导体中电流

通电的时间

实验方法

控制变量法

电流通过导体产热,其中所产生的热量既看不见也摸不着,如何测量呢?

既看不见也摸不着的科学量

既看得见也能测量的科学量

转化

转化

让电流产生的热量被煤油吸收,通过观察煤油的热膨胀来测量。

沪科版观察电热的方法:

连接实物图,并画出电路图

A

R1

R2

控制电流I、时间t相同:研究电阻R变化→对电热Q的影响

结论:在电流I和通电时间t相同时,电流产生热量多少与导体的电阻R大小有关,并且电阻R越大,电流产生热量越多。

控制电阻R、时间t相同:研究电流I变化→对电热Q的影响

结论:在电阻R和通电时间t相同时,电流产生热量多少与通过导体的电流I大小有关,并且电流I越大,电流产生热量越多。

相同时间内通过R的电流为I,移动R0的滑片,使通过R的电流为0.5I。比较R两次所产热的多少。

控制电阻R、电流I相同:研究通电时间t变化→ 对电热Q的影响

结论:在电阻通过电流I相同时,电流产生热量多少与通电时间t长短有关,并且通电时间t越长电流产生热量越多。

每隔一分钟记录一下温度计的示数

实验存在问题:

1、原教材在探究电热Q与电流I、电阻R以及通电时间t的关系时,是分步进行实验操作的,不利于学生对实验现象进行直观的对比。

2、煤油加热,温度计示数出现明显变化需要较长时间,第二次实验需要待温度降下来才能重新实验,而且降温时间比升温更长,课堂上浪费大量时间。

3、实验过程中,通过观察插入煤油中的细玻璃管内液柱高度的变化来了解电阻丝放热的多少,可见度不高,不利于课堂的演示;

4、由于受周围环境的影响,管内液柱高度不稳定,不利于学生的观察。

粤教版观察电热的方法:

如图所示,两个透明容器中密封着等量的空气,U形管中液面高度的变化反应密闭空气温度的变化。

实验步骤:把两个容器中的电阻丝串联起来接到电源两端,通过两段电阻丝的电流相同。通电一定时间后,比较两个U型管中液面高度的变化。证明:电流相同,通电时间相同的情况下,电阻越大,产生的热量越多。

实验步骤:两个密闭容器中的电阻一样大,在其中一个容器外部,将一个电阻和这个容器内电阻并联,因此通过两个容器中电阻的电流不同。观察U型管中液面高度的变化,证明在电阻、通电时间相同的情况下,通过的电流越大,产生的热量越多。

实验优缺点:

由于U型管的液柱较粗,改进后实验效果明显了,便于学生的观察,另外,实验时间明显缩短了。其不足之处在于:实验持续时间过短,整个过程仅有几秒,就必须断开开关,不然U型管的液柱会溢出。如果学生注意力不集中,很容易错过实验展示。

改进实验

很多教师在教学过程中对该实验进行了改进。有老师利用电阻丝的产生的热量来引燃火柴,也有老师利用电阻丝来切割泡沫,以此比较不同电阻产生热量的多少。这类实验效果明显,趣味性强。但在实际操作的过程中,要选择限流较大的学生电源和比较合适的电阻丝。这需要老师通过实验效果一次次地进行实验才能挑选合适的器材。

引用科技

按照实验电路用普通的电阻丝来进行实验,然后用来判断两个电阻丝的温度高低。用RNO PC-160红外热成像仪测温,它采用高灵敏度非晶硅微量热行探测器,测温范围-20~600℃,可以将数据方便快捷地连接到电脑,使用非常便捷。

引用科技

考虑到设备的费用和购买问题,还可以利用手机替代红外热成像仪。在手机安装红外热感相机软件。此类软件可以把不同温度的物体用深浅不同的颜色显示出来。由于手机的屏幕较小不变观察,我们通过HDMI线将手机和投影仪进行连接显示。应用红外热成像软件比较电阻丝温度的高低,方便快捷,避免了传统实验方案中的各种缺点。

焦耳定律

1、内容:电流通过导体产生的热量与电流的平方成正比,与导体电阻成正比,与通电时间成正比。

2、公式:

3、单位:

电流I-- 电阻R--

时间t-- 热量Q--

Q 热= I2Rt

安培(A)

欧姆(Ω)

秒(s)

焦耳(J)

同课章节目录

- 第十二章 温度与物态变化

- 第一节 温度与温度计

- 第二节 熔化与凝固

- 第三节 汽化与液化

- 第四节 升华与凝华

- 第五节 全球变暖与水资源危机

- 第十三章 内能与热机

- 第一节 物体的内能

- 第二节 科学探究:物质的比热容

- 第三节 内燃机

- 第四节 热机效率和环境保护

- 第十四章 了解电路

- 第一节 电是什么

- 第二节 让电灯发光

- 第三节 连接串联电路和并联电路

- 第四节 科学探究:串联和并联电路的电流

- 第五节 测量电压

- 第十五章 探究电路

- 第一节 电阻和变阻器

- 第二节 科学探究:欧姆定律

- 第三节 “伏安法”测电阻

- 第四节 电阻的串联和并联

- 第五节 家庭用电

- 第十六章 电流做功与电功率

- 第一节 电流做功

- 第二节 电流做功的快慢

- 第三节 测量电功率

- 第四节 科学探究:电流的热效应

- 第十七章 从指南针到磁浮列车

- 第一节 磁是什么

- 第二节 电流的磁场

- 第三节 科学探究:电动机为什么会转动

- 第十八章 电能从哪里来

- 第一节 电能的产生

- 第二节 科学探究:怎样产生感应电流

- 第三节 电能的输送

- 第十九章 走进信息时代

- 第一节 感受信息

- 第二节 让信息“飞”起来

- 第三节 踏上信息高速公路

- 第二十章 能源、材料与社会

- 第一节 能量的转化与守恒

- 第二节 能源的开发和利用

- 第三节 材料的开发和利用