18 在长江源头各拉丹冬 课件(共24张PPT) 2023-2024学年初中语文部编版八年级下册

文档属性

| 名称 | 18 在长江源头各拉丹冬 课件(共24张PPT) 2023-2024学年初中语文部编版八年级下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 25.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-25 18:52:57 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第18课

在长江源头格拉丹冬

马丽华

新课导入

各拉丹冬雪山是长江三源之一沱沱河的发源地,也是我国最具特色的冰川雪山之一,位于唐古拉山中段,藏语意为“高高尖尖之山峰”,海拔6621米,为唐古拉山脉之主峰。各拉丹冬冰川地段是青藏铁路全线气候最恶劣、地质条件最差、施工难度最大的区段。各拉丹冬峰周围自然景观奇特壮观。冬季,这里是冰雪的世界,山上山下,银装素裹。夏秋季节,烈日炎炎,冰消雪融,山下天然草原上盛开着五颜六色的野花,姹紫嫣红,草原上点缀着成群的牛羊。今天,我们一起来学习《在长江源头各拉丹东》,感受雪域高原的壮美景色,体会作者细腻而丰富的情感。

学习目标

1.朗读课文,理清文章脉络,能复述作者在各拉丹冬的所见所感。

2.了解作者笔下冰塔林的壮美景观,把握作者写景的顺序与角度。

3.推敲品味文章句子,理解本文形象生动的语言特点。

基础夯实——作家作品

马丽华,一级作家、编审,现任中国藏学出版社总编辑。著有长篇报告文学《青藏苍茫——青藏高原科学考察五十年》,散文集《追你到高原》《终极风景》《西藏之旅》,长篇散文《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》,《走过西藏》等。1997年《走过西藏》获全国优秀畅销书奖,2011年以长篇小说《如意高地》获第四届老舍文学奖。

基础夯实——写作背景

作者在1976年进藏,在西藏工作和生活了27年,曾经写过10多本关于西藏人文地理的纪实作品,代表作有《走进西藏》等,她被誉为“西藏的歌者和行者”。本文是记述在长江源头的一段见闻的游记。

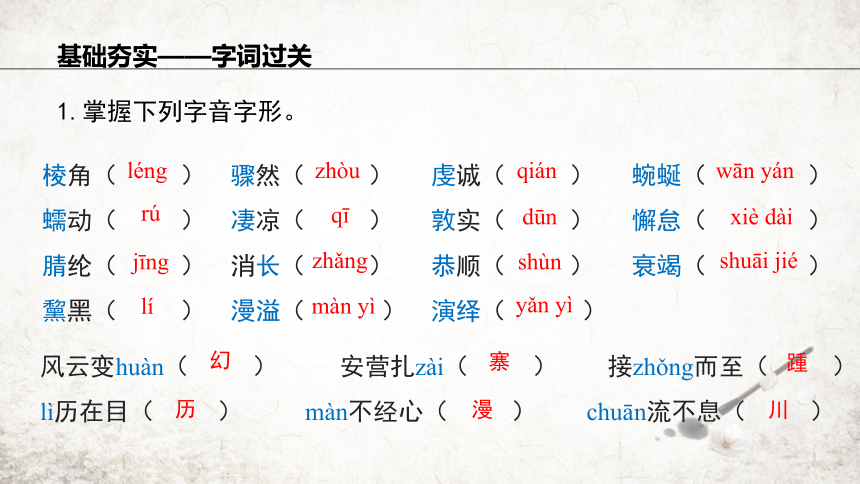

1.掌握下列字音字形。

基础夯实——字词过关

棱角( ) 骤然( ) 虔诚( ) 蜿蜒( )

蠕动( ) 凄凉( ) 敦实( ) 懈怠( )

腈纶( ) 消长( ) 恭顺( ) 衰竭( )

黧黑( ) 漫溢( ) 演绎( )

léng

zhòu

qián

wān yán

rú

jīng

lí

qī

dūn

xiè dài

zhǎng

shùn

shuāi jié

màn yì

yǎn yì

风云变huàn( ) 安营扎zài( ) 接zhǒng而至( )

lì历在目( ) màn不经心( ) chuān流不息( )

幻

历

寨

漫

川

踵

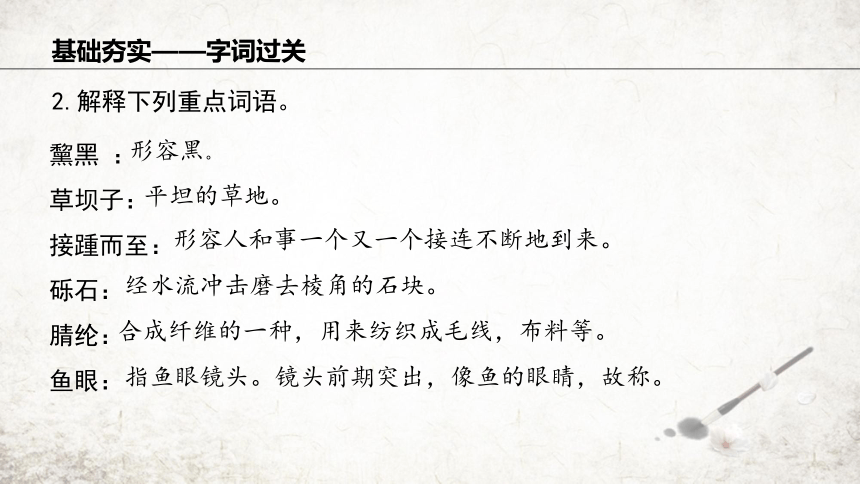

2.解释下列重点词语。

基础夯实——字词过关

黧黑 :

草坝子:

接踵而至:

砾石:

腈纶:

鱼眼:

形容黑。

平坦的草地。

形容人和事一个又一个接连不断地到来。

合成纤维的一种,用来纺织成毛线,布料等。

经水流冲击磨去棱角的石块。

指鱼眼镜头。镜头前期突出,像鱼的眼睛,故称。

整体阅读

1.根据课文的内容,梳理作者的游踪。

第一天:

第二天:

再入冰河。

驶向各拉丹冬

在草坝子上安营

接近冰山、冰塔林

置身冰窟

整体阅读

2.作者主要写的是各拉丹冬的哪个地方?它有什么特点??

主要写的是冰塔林,其特点是神奇和壮美。

整体阅读

3.作者在冰塔林见到那些奇观?又经历了什么?

经历的奇观有鲜有人迹的冰雪世界晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河及琼瑶仙境。

经历了严寒;缺氧 ;尾椎骨折、腰椎错位。

重点研讨

1.读第一段中“阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端……富有雕塑感”一句,说说你读后的感受。

作者把各拉丹冬比作披白色披风的巨人,生动形象地写出了各拉丹冬高大雄壮,表达出作者对各拉丹冬的崇敬之情。

重点研讨

2.在第5段中,作者写肩扛大冰凌行走冰谷中时用了“蠕动”一词,请说说这个词的妙处在哪里?

“蠕动”一词使用的是拟物的修辞手法,把人当作蠕动的虫子来写,突出了在冰谷中行走的艰难,也照应了第一部分中对各拉丹冬恶劣环境的描写。

重点研讨

3.怎么理解“一部分精神和生命就寄存在这变了形的仙境中了”一句?

作者说“一部分的精神和生命寄存在这里”即把自己对各拉丹冬的感情都寄存在这里,并且,作者把各拉丹冬比作“仙境”,两者结合,表达出了作者对各拉丹冬由衷的热爱。

重点研讨

4.细读第11段,这段作者从哪几个方面来写冰塔林之美?

(1)形态美:挺拔、敦实的、奇形怪状、蜿蜒而立。

(2)色泽美:熠熠烁烁,光彩夺目。

(3)感觉美:这波纹就是年轮。

重点研讨

5.如何理解“永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠”一句?

作者把阳光和风比作刻刀,既生动又形象,热情赞美大自然的鬼斧神工,把这冰塔林雕凿得如此之美。

重点研讨

6.作者用“不见自然生物痕迹,但今天的确有人活在各拉丹冬的近旁”一句结尾有什么深刻的含义?

作者用“活”而不用“生活”,说明各拉丹冬不再是生命的禁区,这里不仅孕育了长江,也孕育了生命。这是作者对各拉丹冬的赞美之情的体现。

重点研讨

7.作者通过游历长江源头各拉丹冬,有怎样的人生感悟?

作者随电影摄制组再次来到长江源头各拉丹冬,见到了著名的长江奇观之一——冰塔林,欣赏到晶莹洁白、挺拔、敦实、奇形怪状的冰塔林,表现了作者对高原雪域雄奇壮美景色的热爱之情,感悟到在静止的冰塔林下生命的躁动,在坚冰之上感受到生命的颤动及冰川无限的生命力量。

重点研讨

8.本文作为一篇游记文,在写作手法上有什么特点?

(1)由远及近,移步换景,展现冰塔林的雄奇与壮美。

(2)边叙边悟,思考人生。由静止的冰塔林这一罕见的自然奇观中,看出了宁静中生命的躁动,面对美丽璀璨的冰川,感受到生命的颤动,因而赋予看似死寂的冰川以生命无限生长的力量。作者由这奇美的景致引发对人生和生命的感悟,写法值得借鉴。

重点研讨

9.文章结尾写道:“那是坚冰之下的流水之声,它一刻不停,从这千山之巅、万水之源的藏北高原流出,开始演绎长江的故事。”这句话具有怎样的内涵? 写一段文字,谈谈你的理解。

长江乃中国第一大河,和黄河一起并称为“母亲河”。长江起源于雪域高原的各拉丹冬雪山,那里常年云遮雾障、白雪皑皑,极目远眺,冰峰连绵、冰河辽阔、冰塔如林、冰山耸立。坚冰之下的潺潺流水,咕咕作响,一刻不停,缔造了水之神物——长江。长江一路向东奔涌,养育了万千子民,孕育了千年文化,更创造了美妙绝伦的人类文明。

重点研讨

10.联系上下文,品味下列语句,写下你的阅读感受。

(1)风声一刻不停地呼啸,辨不清风何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息……

感受:妙用夸张,极言雪山冰窟的风没有方向、肆意狂啸、昼夜不停。

(2)永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。

感受:“切割”“雕凿”:拟人化的写法,尽显阳光和朔风的威力巨大、动作精巧,这样导致“冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样”。

重点研讨

(3)端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

感受:观察的细致、想象的丰富、推断的合理,尽在言语中。

课堂小结

祖国河山之美,不只是一个各拉丹冬,我们身边到处都有美的东西。有一位哲人这样说:“我们的生活中不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”请擦亮你的双眼,从生活中发现美吧。

当堂检测

“这是一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力”,对这句话你是怎样理解的?

运用拟人手法,表现对大自然亿万年来奇伟创造力的由衷赞叹和人在自然奇景面前的渺小之感。

拓展延伸

通过阅读课文,并结合课外知识,谈谈你对长江源的认识。

长江源,即长江的源头,孕育了华夏的文明。位于世界屋脊青藏高原腹地,环抱于号称“亚洲屋脊”的昆仑山脉和青海、西藏交界处的唐古拉山脉两大山脉之间。由于恶劣的自然环境,很少有人触及,是科学家、探险者和环保爱好者所神往的地方,景观十分壮丽,雪山冰峰,无垠的草地,蓝天白云倒映在河水中,构成了令人心旷神怡的美景。长江源头被国家列为自然保护区。

第18课

在长江源头格拉丹冬

马丽华

新课导入

各拉丹冬雪山是长江三源之一沱沱河的发源地,也是我国最具特色的冰川雪山之一,位于唐古拉山中段,藏语意为“高高尖尖之山峰”,海拔6621米,为唐古拉山脉之主峰。各拉丹冬冰川地段是青藏铁路全线气候最恶劣、地质条件最差、施工难度最大的区段。各拉丹冬峰周围自然景观奇特壮观。冬季,这里是冰雪的世界,山上山下,银装素裹。夏秋季节,烈日炎炎,冰消雪融,山下天然草原上盛开着五颜六色的野花,姹紫嫣红,草原上点缀着成群的牛羊。今天,我们一起来学习《在长江源头各拉丹东》,感受雪域高原的壮美景色,体会作者细腻而丰富的情感。

学习目标

1.朗读课文,理清文章脉络,能复述作者在各拉丹冬的所见所感。

2.了解作者笔下冰塔林的壮美景观,把握作者写景的顺序与角度。

3.推敲品味文章句子,理解本文形象生动的语言特点。

基础夯实——作家作品

马丽华,一级作家、编审,现任中国藏学出版社总编辑。著有长篇报告文学《青藏苍茫——青藏高原科学考察五十年》,散文集《追你到高原》《终极风景》《西藏之旅》,长篇散文《藏北游历》《西行阿里》《灵魂像风》,《走过西藏》等。1997年《走过西藏》获全国优秀畅销书奖,2011年以长篇小说《如意高地》获第四届老舍文学奖。

基础夯实——写作背景

作者在1976年进藏,在西藏工作和生活了27年,曾经写过10多本关于西藏人文地理的纪实作品,代表作有《走进西藏》等,她被誉为“西藏的歌者和行者”。本文是记述在长江源头的一段见闻的游记。

1.掌握下列字音字形。

基础夯实——字词过关

棱角( ) 骤然( ) 虔诚( ) 蜿蜒( )

蠕动( ) 凄凉( ) 敦实( ) 懈怠( )

腈纶( ) 消长( ) 恭顺( ) 衰竭( )

黧黑( ) 漫溢( ) 演绎( )

léng

zhòu

qián

wān yán

rú

jīng

lí

qī

dūn

xiè dài

zhǎng

shùn

shuāi jié

màn yì

yǎn yì

风云变huàn( ) 安营扎zài( ) 接zhǒng而至( )

lì历在目( ) màn不经心( ) chuān流不息( )

幻

历

寨

漫

川

踵

2.解释下列重点词语。

基础夯实——字词过关

黧黑 :

草坝子:

接踵而至:

砾石:

腈纶:

鱼眼:

形容黑。

平坦的草地。

形容人和事一个又一个接连不断地到来。

合成纤维的一种,用来纺织成毛线,布料等。

经水流冲击磨去棱角的石块。

指鱼眼镜头。镜头前期突出,像鱼的眼睛,故称。

整体阅读

1.根据课文的内容,梳理作者的游踪。

第一天:

第二天:

再入冰河。

驶向各拉丹冬

在草坝子上安营

接近冰山、冰塔林

置身冰窟

整体阅读

2.作者主要写的是各拉丹冬的哪个地方?它有什么特点??

主要写的是冰塔林,其特点是神奇和壮美。

整体阅读

3.作者在冰塔林见到那些奇观?又经历了什么?

经历的奇观有鲜有人迹的冰雪世界晶莹连绵的冰峰、平坦辽阔的冰河及琼瑶仙境。

经历了严寒;缺氧 ;尾椎骨折、腰椎错位。

重点研讨

1.读第一段中“阳光使这位身披白色披风的巨人变化多端……富有雕塑感”一句,说说你读后的感受。

作者把各拉丹冬比作披白色披风的巨人,生动形象地写出了各拉丹冬高大雄壮,表达出作者对各拉丹冬的崇敬之情。

重点研讨

2.在第5段中,作者写肩扛大冰凌行走冰谷中时用了“蠕动”一词,请说说这个词的妙处在哪里?

“蠕动”一词使用的是拟物的修辞手法,把人当作蠕动的虫子来写,突出了在冰谷中行走的艰难,也照应了第一部分中对各拉丹冬恶劣环境的描写。

重点研讨

3.怎么理解“一部分精神和生命就寄存在这变了形的仙境中了”一句?

作者说“一部分的精神和生命寄存在这里”即把自己对各拉丹冬的感情都寄存在这里,并且,作者把各拉丹冬比作“仙境”,两者结合,表达出了作者对各拉丹冬由衷的热爱。

重点研讨

4.细读第11段,这段作者从哪几个方面来写冰塔林之美?

(1)形态美:挺拔、敦实的、奇形怪状、蜿蜒而立。

(2)色泽美:熠熠烁烁,光彩夺目。

(3)感觉美:这波纹就是年轮。

重点研讨

5.如何理解“永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠”一句?

作者把阳光和风比作刻刀,既生动又形象,热情赞美大自然的鬼斧神工,把这冰塔林雕凿得如此之美。

重点研讨

6.作者用“不见自然生物痕迹,但今天的确有人活在各拉丹冬的近旁”一句结尾有什么深刻的含义?

作者用“活”而不用“生活”,说明各拉丹冬不再是生命的禁区,这里不仅孕育了长江,也孕育了生命。这是作者对各拉丹冬的赞美之情的体现。

重点研讨

7.作者通过游历长江源头各拉丹冬,有怎样的人生感悟?

作者随电影摄制组再次来到长江源头各拉丹冬,见到了著名的长江奇观之一——冰塔林,欣赏到晶莹洁白、挺拔、敦实、奇形怪状的冰塔林,表现了作者对高原雪域雄奇壮美景色的热爱之情,感悟到在静止的冰塔林下生命的躁动,在坚冰之上感受到生命的颤动及冰川无限的生命力量。

重点研讨

8.本文作为一篇游记文,在写作手法上有什么特点?

(1)由远及近,移步换景,展现冰塔林的雄奇与壮美。

(2)边叙边悟,思考人生。由静止的冰塔林这一罕见的自然奇观中,看出了宁静中生命的躁动,面对美丽璀璨的冰川,感受到生命的颤动,因而赋予看似死寂的冰川以生命无限生长的力量。作者由这奇美的景致引发对人生和生命的感悟,写法值得借鉴。

重点研讨

9.文章结尾写道:“那是坚冰之下的流水之声,它一刻不停,从这千山之巅、万水之源的藏北高原流出,开始演绎长江的故事。”这句话具有怎样的内涵? 写一段文字,谈谈你的理解。

长江乃中国第一大河,和黄河一起并称为“母亲河”。长江起源于雪域高原的各拉丹冬雪山,那里常年云遮雾障、白雪皑皑,极目远眺,冰峰连绵、冰河辽阔、冰塔如林、冰山耸立。坚冰之下的潺潺流水,咕咕作响,一刻不停,缔造了水之神物——长江。长江一路向东奔涌,养育了万千子民,孕育了千年文化,更创造了美妙绝伦的人类文明。

重点研讨

10.联系上下文,品味下列语句,写下你的阅读感受。

(1)风声一刻不停地呼啸,辨不清风何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息……

感受:妙用夸张,极言雪山冰窟的风没有方向、肆意狂啸、昼夜不停。

(2)永恒的阳光和风的刻刀,千万年来漫不经心地切割着,雕凿着,缓慢而从不懈怠。

感受:“切割”“雕凿”:拟人化的写法,尽显阳光和朔风的威力巨大、动作精巧,这样导致“冰体一点一点地改变了形态,变成自然力所能刻画成的最漂亮的这番模样”。

重点研讨

(3)端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

感受:观察的细致、想象的丰富、推断的合理,尽在言语中。

课堂小结

祖国河山之美,不只是一个各拉丹冬,我们身边到处都有美的东西。有一位哲人这样说:“我们的生活中不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”请擦亮你的双眼,从生活中发现美吧。

当堂检测

“这是一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力”,对这句话你是怎样理解的?

运用拟人手法,表现对大自然亿万年来奇伟创造力的由衷赞叹和人在自然奇景面前的渺小之感。

拓展延伸

通过阅读课文,并结合课外知识,谈谈你对长江源的认识。

长江源,即长江的源头,孕育了华夏的文明。位于世界屋脊青藏高原腹地,环抱于号称“亚洲屋脊”的昆仑山脉和青海、西藏交界处的唐古拉山脉两大山脉之间。由于恶劣的自然环境,很少有人触及,是科学家、探险者和环保爱好者所神往的地方,景观十分壮丽,雪山冰峰,无垠的草地,蓝天白云倒映在河水中,构成了令人心旷神怡的美景。长江源头被国家列为自然保护区。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读