专题六 修辞——2024届中考语文一轮复习进阶课件【人教部编版】(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 专题六 修辞——2024届中考语文一轮复习进阶课件【人教部编版】(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-25 20:28:35 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

修辞

专题六

CONTENTS

目 录

01

中考考情分析

02

基础知识复习

03

基本方法与技能

04

经典例题复习

行业PPT模板http://www./hangye/

中考考情分析

01

中考考情分析

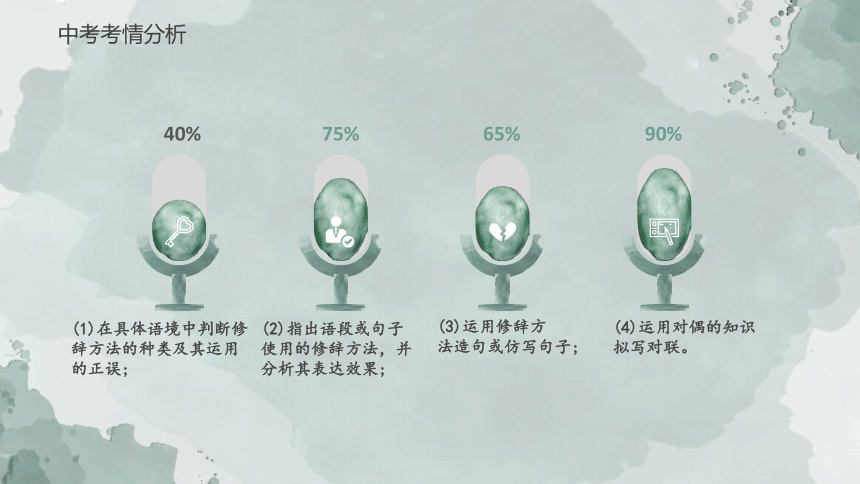

从近几年的中考试题来看,主要是考查学生判断、理解和运用修辞方法的能力。考题类型为选择题和主观题并重,预计今后结合语境的主观题题量会逐步增加。主要考查内容是:

(1)在具体语境中判断修

辞方法的种类及其运用

的正误;

40%

75%

65%

90%

中考考情分析

(2)指出语段或句子

使用的修辞方法,并

分析其表达效果;

(3)运用修辞方

法造句或仿写句子;

(4)运用对偶的知识

拟写对联。

基础知识复习

02

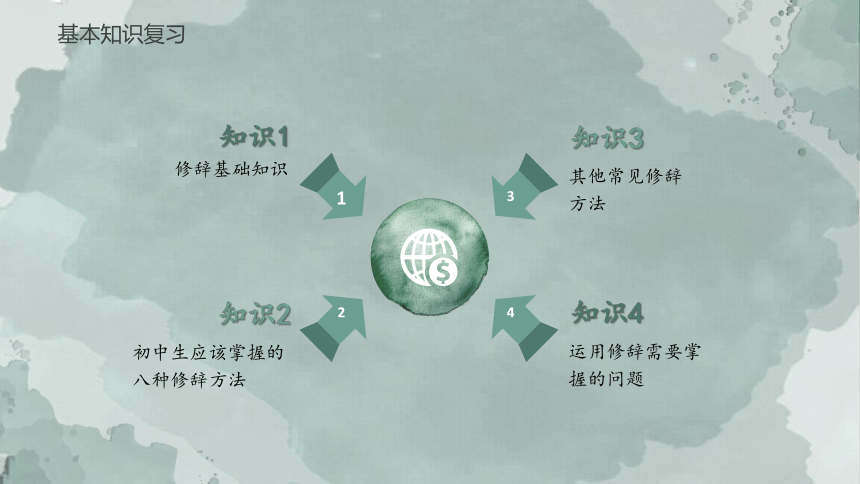

其他常见修辞方法

知识3

运用修辞需要掌握的问题

知识4

初中生应该掌握的八种修辞方法

知识2

修辞基础知识

知识1

1

3

2

4

基本知识复习

基本知识复习

1.修辞的概念

修辞就是修饰文字词句,运用各种表现方式,使语言表达得准确鲜明而生动有力。运用修辞的目的在于增强语言的表达效果。常见的修辞方法有比喻、拟人、夸张、排比、对偶、反复、设问、反问等。

2.修辞的作用

①有助于提高说话水平和写作能力,阅读和欣赏能力;②有助于提高语言修养和语言美的水平;③有助于社会信息更准确畅通地传递。

3.修辞的语境意义

修辞上的语境意义复杂丰富:或增添新意,或一语双关,或别有情趣,或弦外有音,等等。任何诗文都可照字面直解,然而其潜藏在字里行间的联想意义感情意义、意境意义乃至风格意义,只能靠“此情此境”获得。

基本知识复习

2.初中生应掌握的八种修辞方法

修辞方法,体会它们在课文中的表达效果。”这就要求我们:(1)在具体的语言环境中判断修辞方法的种类及其运用正确与否;(2)结合具体语境体会修辞方法的表达效果;(3)学会运用某种修辞方法造句。

初中阶段我们主要掌握比喻、拟人、张、排比对偶、反复 设问 反问八种修辞方法,在运用时我们可以兼用和套用。恰当地运用修辞方法,可以把话说得更具体、生动、形象,富有说服力和感染力,发挥语言的最佳表达作用。

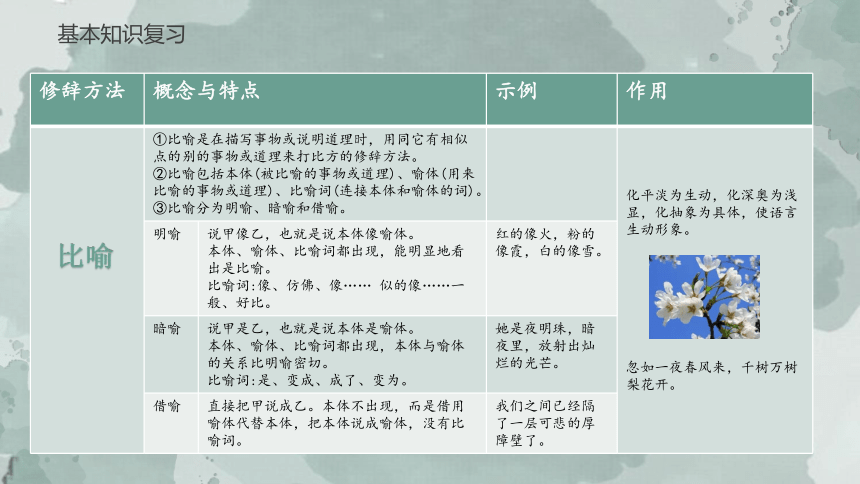

现将八种修辞方法的概念与特点、示例及作用列表如下:

基本知识复习

修辞方法 概念与特点 示例 作用

①比喻是在描写事物或说明道理时,用同它有相似点的别的事物或道理来打比方的修辞方法。 ②比喻包括本体(被比喻的事物或道理)、喻体(用来比喻的事物或道理)、比喻词(连接本体和喻体的词)。 ③比喻分为明喻、暗喻和借喻。 化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,使语言生动形象。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

明喻 说甲像乙,也就是说本体像喻体。 本体、喻体、比喻词都出现,能明显地看出是比喻。 比喻词:像、仿佛、像…… 似的像……一般、好比。 红的像火,粉的像霞,白的像雪。 暗喻 说甲是乙,也就是说本体是喻体。 本体、喻体、比喻词都出现,本体与喻体的关系比明喻密切。 比喻词:是、变成、成了、变为。 她是夜明珠,暗夜里,放射出灿烂的光芒。 借喻 直接把甲说成乙。本体不出现,而是借用喻体代替本体,把本体说成喻体,没有比喻词。 我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。 比喻

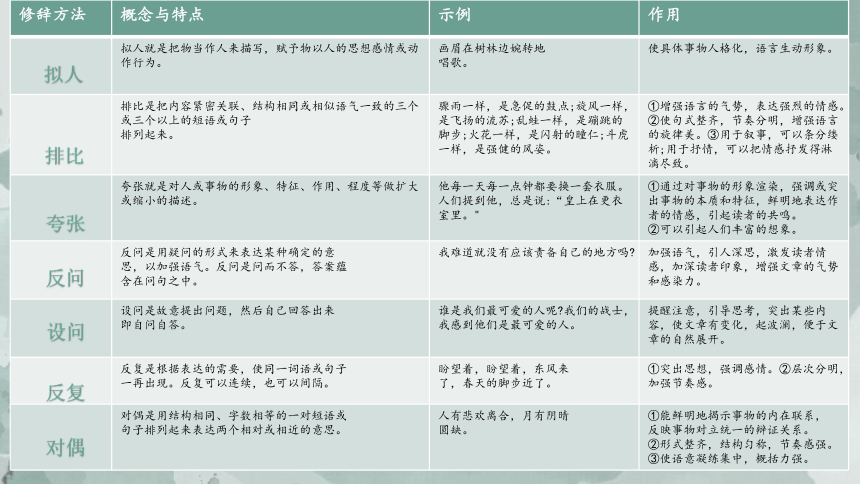

修辞方法 概念与特点 示例 作用

拟人就是把物当作人来描写,赋予物以人的思想感情或动作行为。 画眉在树林边婉转地 唱歌。 使具体事物人格化,语言生动形象。

排比是把内容紧密关联、结构相同或相似语气一致的三个或三个以上的短语或句子 排列起来。 骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。 ①增强语言的气势,表达强烈的情感。②使句式整齐,节奏分明,增强语言的旋律美。③用于叙事,可以条分缕析;用于抒情,可以把情感抒发得淋漓尽致。

夸张就是对人或事物的形象、特征、作用、程度等做扩大或缩小的描述。 他每一天每一点钟都要换一套衣服。人们提到他,总是说:“皇上在更衣室里。" ①通过对事物的形象渲染,强调或突出事物的本质和特征,鲜明地表达作者的情感,引起读者的共鸣。

②可以引起人们丰富的想象。

反问是用疑问的形式来表达某种确定的意 思,以加强语气。反问是问而不答,答案蕴 含在问句之中。 我难道就没有应该责备自己的地方吗 加强语气,引人深思,激发读者情

感,加深读者印象,增强文章的气势

和感染力。

设问是故意提出问题,然后自己回答出来 即自问自答。 谁是我们最可爱的人呢 我们的战士,我感到他们是最可爱的人。 提醒注意,引导思考,突出某些内

容,使文章有变化,起波澜,便于文

章的自然展开。

反复是根据表达的需要,使同一词语或句子 一再出现。反复可以连续,也可以间隔。 盼望着,盼望着,东风来 了,春天的脚步近了。 ①突出思想,强调感情。②层次分明,

加强节奏感。

对偶是用结构相同、字数相等的一对短语或 句子排列起来表达两个相对或相近的意思。 人有悲欢离合,月有阴晴 圆缺。 ①能鲜明地揭示事物的内在联系,

反映事物对立统一的辩证关系。

②形式整齐,结构匀称,节奏感强。

③使语意凝练集中,概括力强。

拟人

排比

夸张

反问

设问

反复

对偶

基本知识复习

3.常见的其他修辞方法

除了上面的八种修辞方法以外,教材中经常出现的其他修辞方法,如对比、借代、反语、引用、双关、互文、顶真、通感、摹绘等也要做一般性了解。现将它们的概念与特点、分类、示例、作用列表如下:

修辞方法 概念与特点 分类 示例 作用

对比 对比是故意把两个不同的事物或同一事物的两个不同方面放在一起,加以比较的一种修辞方法。 两体对比 两种事物放在一起加以对比,突出各自特征。 a.朱门酒肉臭,路有冻死骨。(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》) b.骑在人民头上的/人民把他摔垮;给人民作牛马的/人民永远记住他!(臧克家《有的人》) 例a两句对比写封建社会贫富分化大,揭示了当 时严重的阶级对立的现实。例 b 通过“骑在人民头上的”和“给人民作牛马的”两种人不同结局的对比,使丑恶灵魂和高尚品质更加突出地展现在读者面前。 使事物特征更加鲜明,起到更加突出更加强调的作用。

一体两 面对比 把同一事物的两个方面放在一起进行比较、对照。 时间是勤奋者的财富,创造者的宝库;时间是懒惰者的包袱,浪费者的坟墓。 基本知识复习

修辞方法 概念与特点 分类 示例 作用

借代 不直接说出某人或某事物的名称,借同它密切相关的名称去代替的一种修辞方法。 以部分代整体 a.咱们既然在此驻扎,就不许他们动这一带老百姓的一草一木。 b.不拿群众一针一线。 例a借“一草一木”代替包括“一草一木”在内的所有东西。例b借“一针一线”代替包括“一针一线”在内的任何东西。 ①可以突出事物特征,增强语言的形象性和生动性。

②可以使行文简洁、精练,语言富有变化,风趣

幽默。

以特征代本体 以具体代抽象 然而圆规很不平,显出鄙夷的神色。 枪杆子里出政权。 例句中“枪杆子”借代“武装斗争” 以专名代泛指 你们杀死一个李公朴,会有千百万个李公朴站起来! 引用 援引现成的语音材料(名言、格言、民谣、谚语等),用以提高语言表达效果的修辞方法。 明引 正面明白地引用原句,又叫“正引”。 鲁迅的诗“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”应成为我们的座右铭。 ①使语言生动活泼、丰富多彩。②能增强话语的说服力和感染力。③用“意引”可达到言简意赅的效果。

暗引 引用时不指明文 句的出处和来源。 “山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的苦恼和喜悦,在人生中是经常碰到的。 意引 不引用原话而只 引原话的意思。 恩格斯在谈到 16 世纪欧洲文艺复兴时曾说过那是一个需要巨人而且产生巨人的时代。 基本知识复习

双关 利用语音或语义的联系,使一个词语或句子在特定的语言环境中,带有明、暗双重意义,言在此而意在彼的一种修辞方法。 谐音双关 利用音同或音近构成双关。 我失骄杨君失柳,杨柳轻飚直上重霄九。 例句中“杨柳”表面指杨花、柳絮,实际指杨开慧、柳直苟两位烈士。 ①语义表达含蓄。

②语言幽默风趣,讽刺性强,效果鲜明。

语义双关 利用词语的多义性构成双关。 这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。 例句中“路”表面上指自然界的路,其实是指奋力追求新生活的人生之路。 互文 指古代诗文中上下文所用的词语交错省略而又互相补充交互见义,合并起来表达一个完整意思的一种修辞方法。 互补互文 即上下两个句子的前后两部分互相补充的互文。 将军百战死,壮士十年归。(《木兰诗》) 例句中“将军”和“壮士”互文,意思是“将军和战士身经百战,大多流血牺牲了,只有少部分人征战多年才胜利归来”。 ①文辞整齐。

②文省而意存。

③表达丰富感情。

当局互文 即上半句的词语与下半句的词语相互补充的互文。 秦时明月汉时关。(王昌龄《出塞》) 例句中“秦”和“汉”互文,全句应理解为“明月和边关仍然是秦汉时的明月和边关”。 反语 表面所说的话同自己所要表达的意思正好相反的一种修辞方法。 嘲讽性反语 把褒义词用在不好的人身上,表示憎恶、蔑 视 或讽刺。 也有解散辩子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。(鲁迅《藤野先生》) 作者用“实在标致极了”来讽刺“清国留学生”不学无术的丑态。 ①反语能委婉含蓄而又有力地表达感情。②讽刺、揭露、批判性强,可增强文章的战斗性

喜爱性反语 把贬义词用在喜爱的人和物身上表达亲昵、喜爱或戏谑的情感。 几个女人有点失望,也有些伤心,各人在心里骂着自己的狠心贼。 顶真 用上一句结尾的词语作下一句的开头,使前后的句子头尾蝉联,上递下接的一种修辞方法。 大雪压青松,青松挺且直。(陈毅《冬夜杂咏·青松》) ①议事说理准确、严谨、周密。②状物叙事,条理清晰。③抒情写意,格调清新。④使句子结构整齐、语气贯通。⑤突出事物之间环环相扣的有机联系。

通感 把甲类感官的感受化为乙类感官的感受,沟通视觉、听觉、触觉、嗅觉等。 微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(朱自清《荷塘月色》) 丰富想象力和加强状物抒情的效果

摹绘 用形象生动的词语写出了人或事物(摹状)、颜色(摹色)、声音(摹声)、气味(摹味)等。 摹状 肥胖的黄蜂 形象可感,生动逼真。

碧绿的菜哇 摹色 摹声 却听得豁的一声 摹味 一阵烟味 基本知识复习

4.运用修辞需要注意的问题

1.运用比喻要注意的问题

(1)喻体必须是常见的、易懂的。比喻是用喻体说明本体的,如果喻体不是读者常见熟知的,就达不到比喻的目的。

(2)比喻要贴切。必须对喻体和本体的共同点做认真的概括。

(3)要注意思想感情。选用什么事物做喻体往往能表现出作者的思想感情。

(4)要注意比喻句与非比喻句的区别。

①不要把有“像”“好像”“仿佛”的句子都看成比喻句。多数情况下,“像”“好像”“仿佛”表示比喻,但是要注意以下几种情况不是比喻:

a.表示比较的。例如:他长得很像他哥哥。

b.表示推测、揣度的。例如:他刚才好像出去了。

c.表示列举的。例如:本次考试很多同学进步很大,像李明、刘刚、王美等。

基本知识复习

d.表示想象的。例如:闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。

②本体和喻体必须有相似点,否则即使本体和喻体分属两种不同性质的事物,也不是比喻。例如:她那红润的脸蛋犹如盛开的梨花。该句将“红润的脸蛋”比喻成“盛开的梨花”,本体与喻体虽然本质上不同,但二者颜色截然不同,没有合适的相似点。因此这里的比喻是不恰当的。

(5)注意比喻和比喻义的区分。比喻义往往是由修辞的比喻用法逐渐固定下来而形成的。比喻义跟修辞上的比喻不同。比喻义是词原有的某义因比喻而产生的意义:而比喻是临时使用的,离开了一定的语言环境,这个意义就不存在了。

例如:①我抬起头来,透过无边的风雨,透过无边的黑暗,仿佛看见了一条光明大路,这条大路一直通向遥远的陕北。

②背上的枪和子弹就像一座山似的,压得我喘不过气来。

例①中的“光明”指进步的、有前途的,这个比喻义是固定的,还可以说“追求光明”。例②中的“一座山”是临时用来比喻“枪和子弹”的沉重,并不是固定的用法,只是修辞上的比喻。

2.运用比拟要注意的问题

比拟是拟人和拟物的统称。拟人大家都清楚了。这里简要说一下拟物。拟物是把人比拟成物或把甲物比作乙物。例如:

①在群众的呼喊声中,那个恶霸夹着尾巴逃跑了。

②这些闪电的影子,活像一条条火蛇,在大海里蜿蜒游动,一晃就消失了。

(1)运用比拟必须是自己真实感情的流露,而感情又必须符合所描写的环境、气氛。只有对所描写的客观事物具有真情实感,才能收到良好的效果。

(2)用来比拟的人或物在性格、形态动作等方面应该有相似或相近之处,这样才能把物写得像真正的人一般,或把人写得像真正的物一样。

基本知识复习

3.运用夸张要注意的问题

(1)运用夸张要以客观实际为基础,否则不能给人以真实感。

(2)运用夸张要明确、显豁不能又像夸张的,又像真实的。

(3)夸张的表现往往借助于比喻、比拟等修辞,运用时要注意表意上的一致性,防止互相抵触。

(4)夸张经常和比喻结合在一起使用,通过比喻夸大事实,起到强调的作用。例如:

敌人的死尸像谷子似的在山前堆满了,血也把这山冈流红了。

4.运用对偶要注意的问题

对偶是汉语所独有的修辞,最能体现汉语的特点,并为广大群众所喜闻乐见,广泛使用。中国古代的骈体文、律诗应用对偶最多,对仗工整,节奏鲜明音调铿锵,上口悦耳。这种对仗规定很严,不仅要求字数相等、结构相同、词性一致、实虚各自相对,而目平仄也要协调,这是严格的对偶。而现代诗文使用对偶,是为了适应内容的需要,冲破上面的一些限制,只要字数相等、结构大致相同、声韵基本协调就可以了。

基本知识复习

5.运用排比要注意的问题

(1)排比的突出作用在于突出文意的中心,周密地说明复杂的事理,表达强烈奔放的感情,增强语言的气势,因此必须从内容的需要出发,不能生硬地拼凑排比的形式。

(2)排比有的是多项全举;有的是在多项之中举其要者,留有弦外之音,启发读者深思。后一种排比句尾要用省略号。

(3)准确地使用提示语是提高表达效果的重要途径

6.运用反复要注意的问题

反复具有突出思想、强调感情、分清层次、加强节奏感的作用。因此,它被运用于各种文体中。有的文章,这些方面是综合体现的:有的文章则有所侧重。在议论文、记叙文中运用反复,能起到加强论点、分清条理的作用;在文艺作品,特别是诗歌中运用反复,能表现强烈深挚的思想感情,起到强调主题思想、增强旋律美的作用。

基本知识复习

7.运用对比要注意的问题

运用对比,必须对所要表达的事物的矛盾本质有深刻的认识。对比的两种事物或同一事物的两个方面,应该确有互相对立的关系,否则是不能构成对比的。

8.运用反语要注意的问题

(1)反语有对待敌人的,有对待同盟者的,也有对待自己队伍的,要区别对待,必须防止滥用。

(2)运用反语应该力求鲜明,切忌含混。上文已经说明了正面的意思,再接着用反语,或者先反说后正说,这样可以加强讽刺的效果,也可以使意思更为显豁。

基本方法与技能

03

基本方法与技能

1.比喻和拟人

比喻重在“喻”,是把甲事物喻为乙事物,甲、乙两事物一主一从,而且一般都出现;如果是借喻则往往出现乙事物,甲事物不出现,即只出现喻体,不出现本体和比喻词。拟人重在“拟”,是把物当作人来写,赋予物以人的动作、行为、思想、感情,用描写人的词来描写物。

2.排比和反复

排比着眼于结构相似,语气一致,多项并举,排比句至少是三个词语或句子;反复是两个或两个以上的词语或句子,着眼于词语或句子字面上的重复,为了突出强调。

排比与反复的修辞作用不同。排比的作用主要是加强气势,增强表达效果。反复的作用主要是突出思想强调感情,增强节奏感。

应注意的是,当一个排比句用相同的词语作“提挚语”时,叫作排比与反复合流,或叫排比与反复兼用。例如:时间就是生命,时间就是速度,时间就是力量。当排比中没有出现相同的词语或句子,只能叫排比不能叫反复;同样,当反复不具备结构相似、多项并举的条件时,也只能叫反复,不能叫排比。例如:①一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。

(排比)②海鸥在暴风雨来临之前呻吟着,——呻吟着。(反复)

3.设问和反问

设问是自问自答,反问是只问不答;设问的答案包含在答句中,反问的答案包含在问句中;设问句后般只能用问号,反问句后可以用问号或感叹号。

4.对偶和对比

对偶主要是就句子形式说的,讲究“对称”,重点不是看内容;对比则完全是就内容而言,基本特点是“对立”,与形式无关。也有内容上是对比,形式上是对偶的,如“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,这实际上就是对偶里的“反对”,而“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,则只是对比,不是对偶。

5.借喻和借代

相同点:它们都是用一事物代替另一事物,事物本体不出现。

不同点:(1)借代的作用是“称代”,就是直接把借体称为本体,只代不喻。借喻的作用是比喻。

(2)构成借代的基础是事物的相关性,要求借体和本体有某种关系。构成借喻的基础是事物的相似性,要求喻体和本体在某些方面具有相似性。

辨析不清时可用替换法,能换成明喻者即借喻,否则为借代如:猫在稿纸上踩了几朵小梅花。可换成“猫的脚印像小梅花”,故这句是借喻。再如:红领巾在学雷锋。则不能说“少先队员像红领巾”,故这句是借代。

6.借喻和双关

借喻是以喻体代本体,说的是喻体,要表达的是本体事物,是比喻与被比喻的关系,目的在于使抽象深奥的事物表达得具体生动、简洁。

双关表达的是两个意思,借一个词语或句子的意义兼顾两个事物,表里意思不一,目的在于使语言含蓄委婉、幽默风趣。

基本方法与技能

经典例题

04

经典例题

1.下列句子没有使用修辞手法的一项是( )

A.问君何能尔?心远地自偏。

B.我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。

C.东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

D.烽火连三月,家书抵万金。

解析:A项“问君何能尔?心远地自偏”运用了设问的修辞手法;B项没有使用修辞;C项“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”运用了借代的修辞手法;D项“烽火连三月,家书抵万金”运用了对偶的修辞手法。故选B。

A

经典例题

2.下列对各句运用的修辞手法的分析,正确的一项是( )

(1)当汽车在望不到边际的高原上奔驰,扑入你的视野的,是黄绿错综的一条大毯子。

(2)哪怕只有碗那样粗细,它却努力向上发展,高到丈许,两丈,参天耸立,不折不挠,对抗着西北风。

(3)面对它们,你的恹恹欲睡的情绪又将如何?我那时是惊奇地叫了一声。

A.拟人、比喻、设问 B.比喻、拟人、设问

C.比喻、拟人、反问 D.拟人、比喻、反问

解析:(1)“高原”比作“大毯子”是比喻;(2)“不折不挠、对抗”写白杨树是拟人;(3)为设问。故选B。

B

经典例题

3.判断下面句子所用的修辞手法。

①远远地还听见敌人飞机的叹息。________

②黑的山峰像巨人一样矗立在面前。________

③极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的。________

④像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像……________

(1)“叹息”赋予敌机人的情态,运用拟人。(2)把“山峰”比作“巨人”,运用比喻。(3)“远”与“近”,“洪大”与“细切”,运用对比。(4)每一个句子是比喻句,三个比喻句构成排比句,“呜咽”运用拟人修辞。

拟人

比喻

比喻、拟人、排比

对比

谢谢观看

修辞

专题六

CONTENTS

目 录

01

中考考情分析

02

基础知识复习

03

基本方法与技能

04

经典例题复习

行业PPT模板http://www./hangye/

中考考情分析

01

中考考情分析

从近几年的中考试题来看,主要是考查学生判断、理解和运用修辞方法的能力。考题类型为选择题和主观题并重,预计今后结合语境的主观题题量会逐步增加。主要考查内容是:

(1)在具体语境中判断修

辞方法的种类及其运用

的正误;

40%

75%

65%

90%

中考考情分析

(2)指出语段或句子

使用的修辞方法,并

分析其表达效果;

(3)运用修辞方

法造句或仿写句子;

(4)运用对偶的知识

拟写对联。

基础知识复习

02

其他常见修辞方法

知识3

运用修辞需要掌握的问题

知识4

初中生应该掌握的八种修辞方法

知识2

修辞基础知识

知识1

1

3

2

4

基本知识复习

基本知识复习

1.修辞的概念

修辞就是修饰文字词句,运用各种表现方式,使语言表达得准确鲜明而生动有力。运用修辞的目的在于增强语言的表达效果。常见的修辞方法有比喻、拟人、夸张、排比、对偶、反复、设问、反问等。

2.修辞的作用

①有助于提高说话水平和写作能力,阅读和欣赏能力;②有助于提高语言修养和语言美的水平;③有助于社会信息更准确畅通地传递。

3.修辞的语境意义

修辞上的语境意义复杂丰富:或增添新意,或一语双关,或别有情趣,或弦外有音,等等。任何诗文都可照字面直解,然而其潜藏在字里行间的联想意义感情意义、意境意义乃至风格意义,只能靠“此情此境”获得。

基本知识复习

2.初中生应掌握的八种修辞方法

修辞方法,体会它们在课文中的表达效果。”这就要求我们:(1)在具体的语言环境中判断修辞方法的种类及其运用正确与否;(2)结合具体语境体会修辞方法的表达效果;(3)学会运用某种修辞方法造句。

初中阶段我们主要掌握比喻、拟人、张、排比对偶、反复 设问 反问八种修辞方法,在运用时我们可以兼用和套用。恰当地运用修辞方法,可以把话说得更具体、生动、形象,富有说服力和感染力,发挥语言的最佳表达作用。

现将八种修辞方法的概念与特点、示例及作用列表如下:

基本知识复习

修辞方法 概念与特点 示例 作用

①比喻是在描写事物或说明道理时,用同它有相似点的别的事物或道理来打比方的修辞方法。 ②比喻包括本体(被比喻的事物或道理)、喻体(用来比喻的事物或道理)、比喻词(连接本体和喻体的词)。 ③比喻分为明喻、暗喻和借喻。 化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体,使语言生动形象。

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

明喻 说甲像乙,也就是说本体像喻体。 本体、喻体、比喻词都出现,能明显地看出是比喻。 比喻词:像、仿佛、像…… 似的像……一般、好比。 红的像火,粉的像霞,白的像雪。 暗喻 说甲是乙,也就是说本体是喻体。 本体、喻体、比喻词都出现,本体与喻体的关系比明喻密切。 比喻词:是、变成、成了、变为。 她是夜明珠,暗夜里,放射出灿烂的光芒。 借喻 直接把甲说成乙。本体不出现,而是借用喻体代替本体,把本体说成喻体,没有比喻词。 我们之间已经隔了一层可悲的厚障壁了。 比喻

修辞方法 概念与特点 示例 作用

拟人就是把物当作人来描写,赋予物以人的思想感情或动作行为。 画眉在树林边婉转地 唱歌。 使具体事物人格化,语言生动形象。

排比是把内容紧密关联、结构相同或相似语气一致的三个或三个以上的短语或句子 排列起来。 骤雨一样,是急促的鼓点;旋风一样,是飞扬的流苏;乱蛙一样,是蹦跳的脚步;火花一样,是闪射的瞳仁;斗虎一样,是强健的风姿。 ①增强语言的气势,表达强烈的情感。②使句式整齐,节奏分明,增强语言的旋律美。③用于叙事,可以条分缕析;用于抒情,可以把情感抒发得淋漓尽致。

夸张就是对人或事物的形象、特征、作用、程度等做扩大或缩小的描述。 他每一天每一点钟都要换一套衣服。人们提到他,总是说:“皇上在更衣室里。" ①通过对事物的形象渲染,强调或突出事物的本质和特征,鲜明地表达作者的情感,引起读者的共鸣。

②可以引起人们丰富的想象。

反问是用疑问的形式来表达某种确定的意 思,以加强语气。反问是问而不答,答案蕴 含在问句之中。 我难道就没有应该责备自己的地方吗 加强语气,引人深思,激发读者情

感,加深读者印象,增强文章的气势

和感染力。

设问是故意提出问题,然后自己回答出来 即自问自答。 谁是我们最可爱的人呢 我们的战士,我感到他们是最可爱的人。 提醒注意,引导思考,突出某些内

容,使文章有变化,起波澜,便于文

章的自然展开。

反复是根据表达的需要,使同一词语或句子 一再出现。反复可以连续,也可以间隔。 盼望着,盼望着,东风来 了,春天的脚步近了。 ①突出思想,强调感情。②层次分明,

加强节奏感。

对偶是用结构相同、字数相等的一对短语或 句子排列起来表达两个相对或相近的意思。 人有悲欢离合,月有阴晴 圆缺。 ①能鲜明地揭示事物的内在联系,

反映事物对立统一的辩证关系。

②形式整齐,结构匀称,节奏感强。

③使语意凝练集中,概括力强。

拟人

排比

夸张

反问

设问

反复

对偶

基本知识复习

3.常见的其他修辞方法

除了上面的八种修辞方法以外,教材中经常出现的其他修辞方法,如对比、借代、反语、引用、双关、互文、顶真、通感、摹绘等也要做一般性了解。现将它们的概念与特点、分类、示例、作用列表如下:

修辞方法 概念与特点 分类 示例 作用

对比 对比是故意把两个不同的事物或同一事物的两个不同方面放在一起,加以比较的一种修辞方法。 两体对比 两种事物放在一起加以对比,突出各自特征。 a.朱门酒肉臭,路有冻死骨。(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》) b.骑在人民头上的/人民把他摔垮;给人民作牛马的/人民永远记住他!(臧克家《有的人》) 例a两句对比写封建社会贫富分化大,揭示了当 时严重的阶级对立的现实。例 b 通过“骑在人民头上的”和“给人民作牛马的”两种人不同结局的对比,使丑恶灵魂和高尚品质更加突出地展现在读者面前。 使事物特征更加鲜明,起到更加突出更加强调的作用。

一体两 面对比 把同一事物的两个方面放在一起进行比较、对照。 时间是勤奋者的财富,创造者的宝库;时间是懒惰者的包袱,浪费者的坟墓。 基本知识复习

修辞方法 概念与特点 分类 示例 作用

借代 不直接说出某人或某事物的名称,借同它密切相关的名称去代替的一种修辞方法。 以部分代整体 a.咱们既然在此驻扎,就不许他们动这一带老百姓的一草一木。 b.不拿群众一针一线。 例a借“一草一木”代替包括“一草一木”在内的所有东西。例b借“一针一线”代替包括“一针一线”在内的任何东西。 ①可以突出事物特征,增强语言的形象性和生动性。

②可以使行文简洁、精练,语言富有变化,风趣

幽默。

以特征代本体 以具体代抽象 然而圆规很不平,显出鄙夷的神色。 枪杆子里出政权。 例句中“枪杆子”借代“武装斗争” 以专名代泛指 你们杀死一个李公朴,会有千百万个李公朴站起来! 引用 援引现成的语音材料(名言、格言、民谣、谚语等),用以提高语言表达效果的修辞方法。 明引 正面明白地引用原句,又叫“正引”。 鲁迅的诗“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”应成为我们的座右铭。 ①使语言生动活泼、丰富多彩。②能增强话语的说服力和感染力。③用“意引”可达到言简意赅的效果。

暗引 引用时不指明文 句的出处和来源。 “山重水复疑无路,柳暗花明又一村”的苦恼和喜悦,在人生中是经常碰到的。 意引 不引用原话而只 引原话的意思。 恩格斯在谈到 16 世纪欧洲文艺复兴时曾说过那是一个需要巨人而且产生巨人的时代。 基本知识复习

双关 利用语音或语义的联系,使一个词语或句子在特定的语言环境中,带有明、暗双重意义,言在此而意在彼的一种修辞方法。 谐音双关 利用音同或音近构成双关。 我失骄杨君失柳,杨柳轻飚直上重霄九。 例句中“杨柳”表面指杨花、柳絮,实际指杨开慧、柳直苟两位烈士。 ①语义表达含蓄。

②语言幽默风趣,讽刺性强,效果鲜明。

语义双关 利用词语的多义性构成双关。 这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。 例句中“路”表面上指自然界的路,其实是指奋力追求新生活的人生之路。 互文 指古代诗文中上下文所用的词语交错省略而又互相补充交互见义,合并起来表达一个完整意思的一种修辞方法。 互补互文 即上下两个句子的前后两部分互相补充的互文。 将军百战死,壮士十年归。(《木兰诗》) 例句中“将军”和“壮士”互文,意思是“将军和战士身经百战,大多流血牺牲了,只有少部分人征战多年才胜利归来”。 ①文辞整齐。

②文省而意存。

③表达丰富感情。

当局互文 即上半句的词语与下半句的词语相互补充的互文。 秦时明月汉时关。(王昌龄《出塞》) 例句中“秦”和“汉”互文,全句应理解为“明月和边关仍然是秦汉时的明月和边关”。 反语 表面所说的话同自己所要表达的意思正好相反的一种修辞方法。 嘲讽性反语 把褒义词用在不好的人身上,表示憎恶、蔑 视 或讽刺。 也有解散辩子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致极了。(鲁迅《藤野先生》) 作者用“实在标致极了”来讽刺“清国留学生”不学无术的丑态。 ①反语能委婉含蓄而又有力地表达感情。②讽刺、揭露、批判性强,可增强文章的战斗性

喜爱性反语 把贬义词用在喜爱的人和物身上表达亲昵、喜爱或戏谑的情感。 几个女人有点失望,也有些伤心,各人在心里骂着自己的狠心贼。 顶真 用上一句结尾的词语作下一句的开头,使前后的句子头尾蝉联,上递下接的一种修辞方法。 大雪压青松,青松挺且直。(陈毅《冬夜杂咏·青松》) ①议事说理准确、严谨、周密。②状物叙事,条理清晰。③抒情写意,格调清新。④使句子结构整齐、语气贯通。⑤突出事物之间环环相扣的有机联系。

通感 把甲类感官的感受化为乙类感官的感受,沟通视觉、听觉、触觉、嗅觉等。 微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。(朱自清《荷塘月色》) 丰富想象力和加强状物抒情的效果

摹绘 用形象生动的词语写出了人或事物(摹状)、颜色(摹色)、声音(摹声)、气味(摹味)等。 摹状 肥胖的黄蜂 形象可感,生动逼真。

碧绿的菜哇 摹色 摹声 却听得豁的一声 摹味 一阵烟味 基本知识复习

4.运用修辞需要注意的问题

1.运用比喻要注意的问题

(1)喻体必须是常见的、易懂的。比喻是用喻体说明本体的,如果喻体不是读者常见熟知的,就达不到比喻的目的。

(2)比喻要贴切。必须对喻体和本体的共同点做认真的概括。

(3)要注意思想感情。选用什么事物做喻体往往能表现出作者的思想感情。

(4)要注意比喻句与非比喻句的区别。

①不要把有“像”“好像”“仿佛”的句子都看成比喻句。多数情况下,“像”“好像”“仿佛”表示比喻,但是要注意以下几种情况不是比喻:

a.表示比较的。例如:他长得很像他哥哥。

b.表示推测、揣度的。例如:他刚才好像出去了。

c.表示列举的。例如:本次考试很多同学进步很大,像李明、刘刚、王美等。

基本知识复习

d.表示想象的。例如:闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。

②本体和喻体必须有相似点,否则即使本体和喻体分属两种不同性质的事物,也不是比喻。例如:她那红润的脸蛋犹如盛开的梨花。该句将“红润的脸蛋”比喻成“盛开的梨花”,本体与喻体虽然本质上不同,但二者颜色截然不同,没有合适的相似点。因此这里的比喻是不恰当的。

(5)注意比喻和比喻义的区分。比喻义往往是由修辞的比喻用法逐渐固定下来而形成的。比喻义跟修辞上的比喻不同。比喻义是词原有的某义因比喻而产生的意义:而比喻是临时使用的,离开了一定的语言环境,这个意义就不存在了。

例如:①我抬起头来,透过无边的风雨,透过无边的黑暗,仿佛看见了一条光明大路,这条大路一直通向遥远的陕北。

②背上的枪和子弹就像一座山似的,压得我喘不过气来。

例①中的“光明”指进步的、有前途的,这个比喻义是固定的,还可以说“追求光明”。例②中的“一座山”是临时用来比喻“枪和子弹”的沉重,并不是固定的用法,只是修辞上的比喻。

2.运用比拟要注意的问题

比拟是拟人和拟物的统称。拟人大家都清楚了。这里简要说一下拟物。拟物是把人比拟成物或把甲物比作乙物。例如:

①在群众的呼喊声中,那个恶霸夹着尾巴逃跑了。

②这些闪电的影子,活像一条条火蛇,在大海里蜿蜒游动,一晃就消失了。

(1)运用比拟必须是自己真实感情的流露,而感情又必须符合所描写的环境、气氛。只有对所描写的客观事物具有真情实感,才能收到良好的效果。

(2)用来比拟的人或物在性格、形态动作等方面应该有相似或相近之处,这样才能把物写得像真正的人一般,或把人写得像真正的物一样。

基本知识复习

3.运用夸张要注意的问题

(1)运用夸张要以客观实际为基础,否则不能给人以真实感。

(2)运用夸张要明确、显豁不能又像夸张的,又像真实的。

(3)夸张的表现往往借助于比喻、比拟等修辞,运用时要注意表意上的一致性,防止互相抵触。

(4)夸张经常和比喻结合在一起使用,通过比喻夸大事实,起到强调的作用。例如:

敌人的死尸像谷子似的在山前堆满了,血也把这山冈流红了。

4.运用对偶要注意的问题

对偶是汉语所独有的修辞,最能体现汉语的特点,并为广大群众所喜闻乐见,广泛使用。中国古代的骈体文、律诗应用对偶最多,对仗工整,节奏鲜明音调铿锵,上口悦耳。这种对仗规定很严,不仅要求字数相等、结构相同、词性一致、实虚各自相对,而目平仄也要协调,这是严格的对偶。而现代诗文使用对偶,是为了适应内容的需要,冲破上面的一些限制,只要字数相等、结构大致相同、声韵基本协调就可以了。

基本知识复习

5.运用排比要注意的问题

(1)排比的突出作用在于突出文意的中心,周密地说明复杂的事理,表达强烈奔放的感情,增强语言的气势,因此必须从内容的需要出发,不能生硬地拼凑排比的形式。

(2)排比有的是多项全举;有的是在多项之中举其要者,留有弦外之音,启发读者深思。后一种排比句尾要用省略号。

(3)准确地使用提示语是提高表达效果的重要途径

6.运用反复要注意的问题

反复具有突出思想、强调感情、分清层次、加强节奏感的作用。因此,它被运用于各种文体中。有的文章,这些方面是综合体现的:有的文章则有所侧重。在议论文、记叙文中运用反复,能起到加强论点、分清条理的作用;在文艺作品,特别是诗歌中运用反复,能表现强烈深挚的思想感情,起到强调主题思想、增强旋律美的作用。

基本知识复习

7.运用对比要注意的问题

运用对比,必须对所要表达的事物的矛盾本质有深刻的认识。对比的两种事物或同一事物的两个方面,应该确有互相对立的关系,否则是不能构成对比的。

8.运用反语要注意的问题

(1)反语有对待敌人的,有对待同盟者的,也有对待自己队伍的,要区别对待,必须防止滥用。

(2)运用反语应该力求鲜明,切忌含混。上文已经说明了正面的意思,再接着用反语,或者先反说后正说,这样可以加强讽刺的效果,也可以使意思更为显豁。

基本方法与技能

03

基本方法与技能

1.比喻和拟人

比喻重在“喻”,是把甲事物喻为乙事物,甲、乙两事物一主一从,而且一般都出现;如果是借喻则往往出现乙事物,甲事物不出现,即只出现喻体,不出现本体和比喻词。拟人重在“拟”,是把物当作人来写,赋予物以人的动作、行为、思想、感情,用描写人的词来描写物。

2.排比和反复

排比着眼于结构相似,语气一致,多项并举,排比句至少是三个词语或句子;反复是两个或两个以上的词语或句子,着眼于词语或句子字面上的重复,为了突出强调。

排比与反复的修辞作用不同。排比的作用主要是加强气势,增强表达效果。反复的作用主要是突出思想强调感情,增强节奏感。

应注意的是,当一个排比句用相同的词语作“提挚语”时,叫作排比与反复合流,或叫排比与反复兼用。例如:时间就是生命,时间就是速度,时间就是力量。当排比中没有出现相同的词语或句子,只能叫排比不能叫反复;同样,当反复不具备结构相似、多项并举的条件时,也只能叫反复,不能叫排比。例如:①一个人能力有大小,但只要有这点精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。

(排比)②海鸥在暴风雨来临之前呻吟着,——呻吟着。(反复)

3.设问和反问

设问是自问自答,反问是只问不答;设问的答案包含在答句中,反问的答案包含在问句中;设问句后般只能用问号,反问句后可以用问号或感叹号。

4.对偶和对比

对偶主要是就句子形式说的,讲究“对称”,重点不是看内容;对比则完全是就内容而言,基本特点是“对立”,与形式无关。也有内容上是对比,形式上是对偶的,如“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,这实际上就是对偶里的“反对”,而“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,则只是对比,不是对偶。

5.借喻和借代

相同点:它们都是用一事物代替另一事物,事物本体不出现。

不同点:(1)借代的作用是“称代”,就是直接把借体称为本体,只代不喻。借喻的作用是比喻。

(2)构成借代的基础是事物的相关性,要求借体和本体有某种关系。构成借喻的基础是事物的相似性,要求喻体和本体在某些方面具有相似性。

辨析不清时可用替换法,能换成明喻者即借喻,否则为借代如:猫在稿纸上踩了几朵小梅花。可换成“猫的脚印像小梅花”,故这句是借喻。再如:红领巾在学雷锋。则不能说“少先队员像红领巾”,故这句是借代。

6.借喻和双关

借喻是以喻体代本体,说的是喻体,要表达的是本体事物,是比喻与被比喻的关系,目的在于使抽象深奥的事物表达得具体生动、简洁。

双关表达的是两个意思,借一个词语或句子的意义兼顾两个事物,表里意思不一,目的在于使语言含蓄委婉、幽默风趣。

基本方法与技能

经典例题

04

经典例题

1.下列句子没有使用修辞手法的一项是( )

A.问君何能尔?心远地自偏。

B.我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。

C.东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

D.烽火连三月,家书抵万金。

解析:A项“问君何能尔?心远地自偏”运用了设问的修辞手法;B项没有使用修辞;C项“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”运用了借代的修辞手法;D项“烽火连三月,家书抵万金”运用了对偶的修辞手法。故选B。

A

经典例题

2.下列对各句运用的修辞手法的分析,正确的一项是( )

(1)当汽车在望不到边际的高原上奔驰,扑入你的视野的,是黄绿错综的一条大毯子。

(2)哪怕只有碗那样粗细,它却努力向上发展,高到丈许,两丈,参天耸立,不折不挠,对抗着西北风。

(3)面对它们,你的恹恹欲睡的情绪又将如何?我那时是惊奇地叫了一声。

A.拟人、比喻、设问 B.比喻、拟人、设问

C.比喻、拟人、反问 D.拟人、比喻、反问

解析:(1)“高原”比作“大毯子”是比喻;(2)“不折不挠、对抗”写白杨树是拟人;(3)为设问。故选B。

B

经典例题

3.判断下面句子所用的修辞手法。

①远远地还听见敌人飞机的叹息。________

②黑的山峰像巨人一样矗立在面前。________

③极远的又是极近的,极洪大的又是极细切的。________

④像春蚕在咀嚼桑叶,像野马在平原上奔驰,像山泉在呜咽,像……________

(1)“叹息”赋予敌机人的情态,运用拟人。(2)把“山峰”比作“巨人”,运用比喻。(3)“远”与“近”,“洪大”与“细切”,运用对比。(4)每一个句子是比喻句,三个比喻句构成排比句,“呜咽”运用拟人修辞。

拟人

比喻

比喻、拟人、排比

对比

谢谢观看

同课章节目录