2024届高考专题复习:小说阅读指导 课件(共29张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考专题复习:小说阅读指导 课件(共29张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-26 00:26:49 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

习

备

复

考

01

高考语文小说知识点

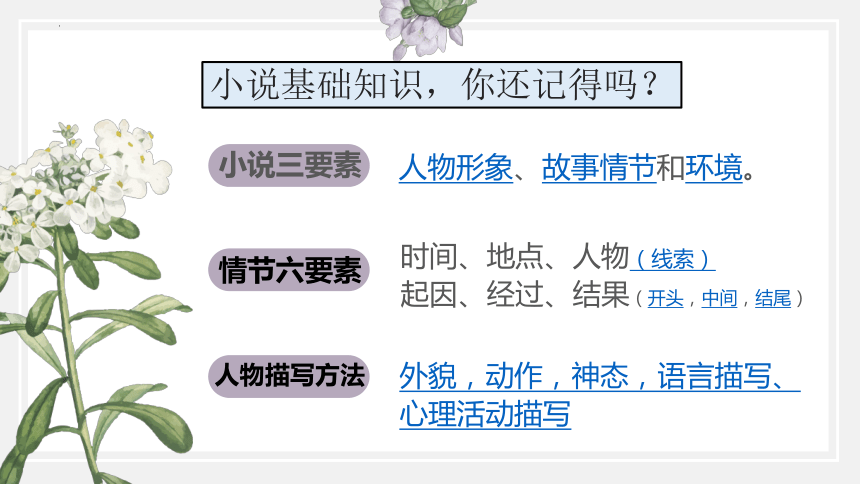

小说基础知识,你还记得吗?

小说三要素

人物形象、故事情节和环境。

情节六要素

时间、地点、人物(线索)

起因、经过、结果(开头,中间,结尾)

人物描写方法

外貌,动作,神态,语言描写、

心理活动描写

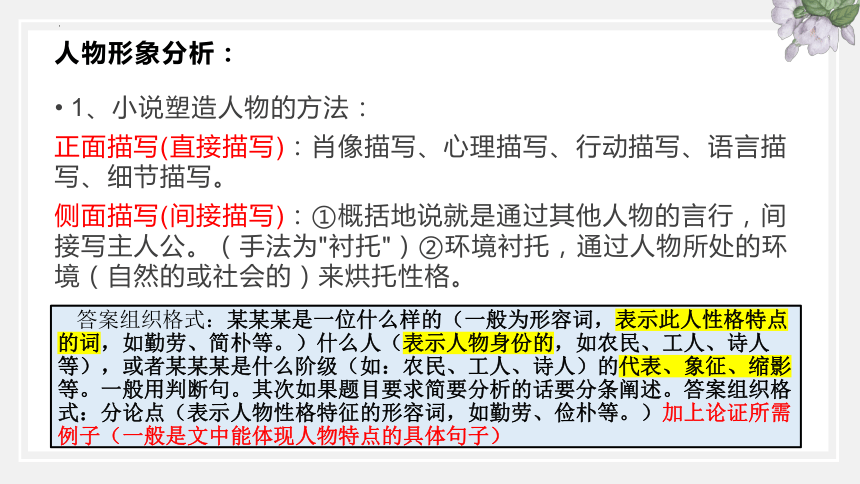

人物形象分析:

1、小说塑造人物的方法:

正面描写(直接描写):肖像描写、心理描写、行动描写、语言描写、细节描写。

侧面描写(间接描写):①概括地说就是通过其他人物的言行,间接写主人公。(手法为"衬托")②环境衬托,通过人物所处的环境(自然的或社会的)来烘托性格。

答案组织格式:某某某是一位什么样的(一般为形容词,表示此人性格特点的词,如勤劳、简朴等。)什么人(表示人物身份的,如农民、工人、诗人等),或者某某某是什么阶级(如:农民、工人、诗人)的代表、象征、缩影等。一般用判断句。其次如果题目要求简要分析的话要分条阐述。答案组织格式:分论点(表示人物性格特征的形容词,如勤劳、俭朴等。)加上论证所需例子(一般是文中能体现人物特点的具体句子)

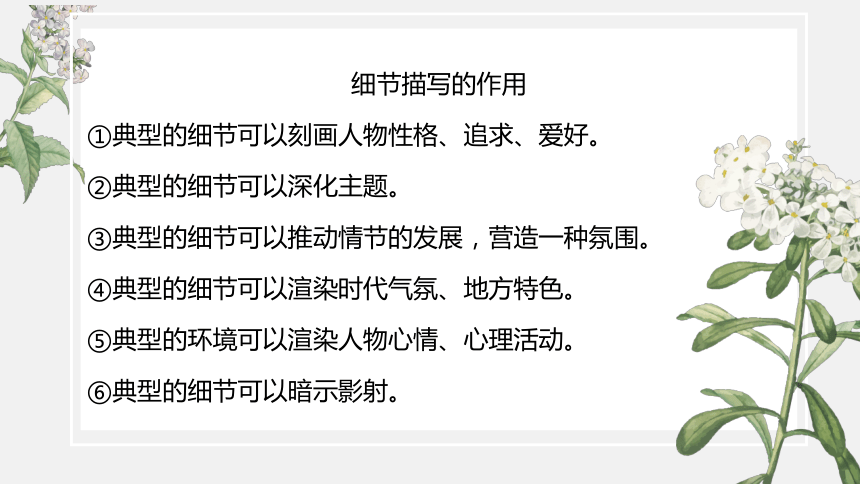

细节描写的作用

①典型的细节可以刻画人物性格、追求、爱好。

②典型的细节可以深化主题。

③典型的细节可以推动情节的发展,营造一种氛围。

④典型的细节可以渲染时代气氛、地方特色。

⑤典型的环境可以渲染人物心情、心理活动。

⑥典型的细节可以暗示影射。

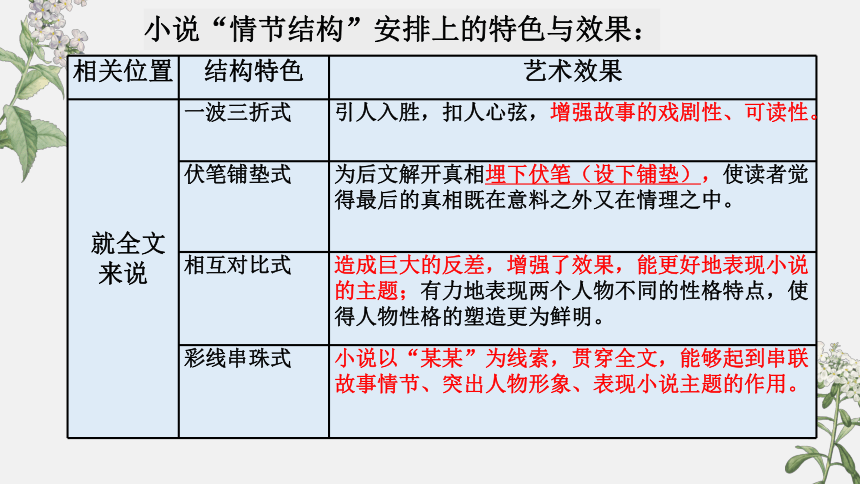

相关位置 结构特色 艺术效果

就全文来说 一波三折式 引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

伏笔铺垫式 为后文解开真相埋下伏笔(设下铺垫),使读者觉得最后的真相既在意料之外又在情理之中。

相互对比式 造成巨大的反差,增强了效果,能更好地表现小说的主题;有力地表现两个人物不同的性格特点,使得人物性格的塑造更为鲜明。

彩线串珠式 小说以“某某”为线索,贯穿全文,能够起到串联故事情节、突出人物形象、表现小说主题的作用。

小说“情节结构”安排上的特色与效果:

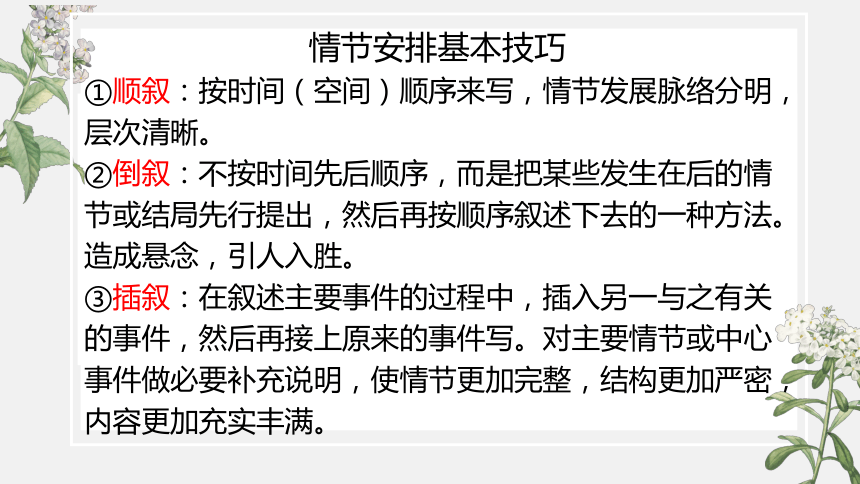

情节安排基本技巧

①顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

②倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情 节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法。造成悬念,引人入胜。

③插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

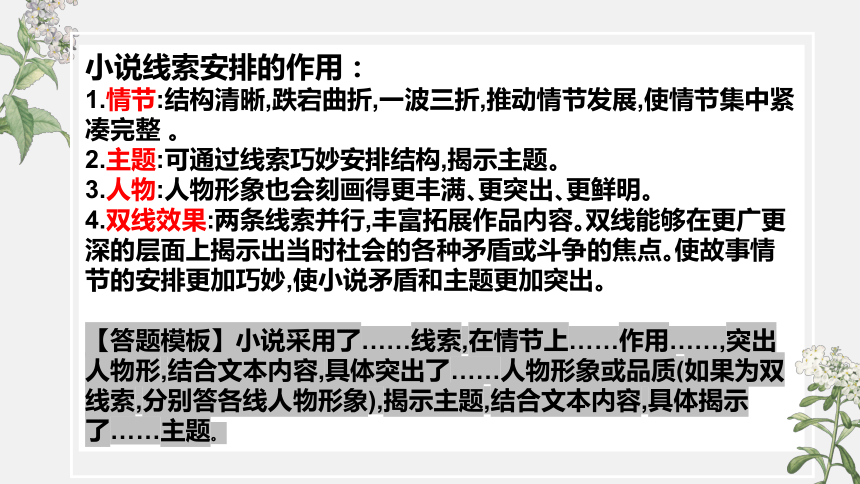

小说线索安排的作用:

1.情节:结构清晰,跌宕曲折,一波三折,推动情节发展,使情节集中紧凑完整

2.主题:可通过线索巧妙安排结构,揭示主题

3.人物:人物形象也会刻画得更丰满 更突出 更鲜明

4.双线效果:两条线索并行,丰富拓展作品内容 双线能够在更广更深的层面上揭示出当时社会的各种矛盾或斗争的焦点 使故事情节的安排更加巧妙,使小说矛盾和主题更加突出

【答题模板】小说采用了……线索,在情节上……作用……,突出人物形,结合文本内容,具体突出了……人物形象或品质(如果为双线索,分别答各线人物形象),揭示主题,结合文本内容,具体揭示了……主题。

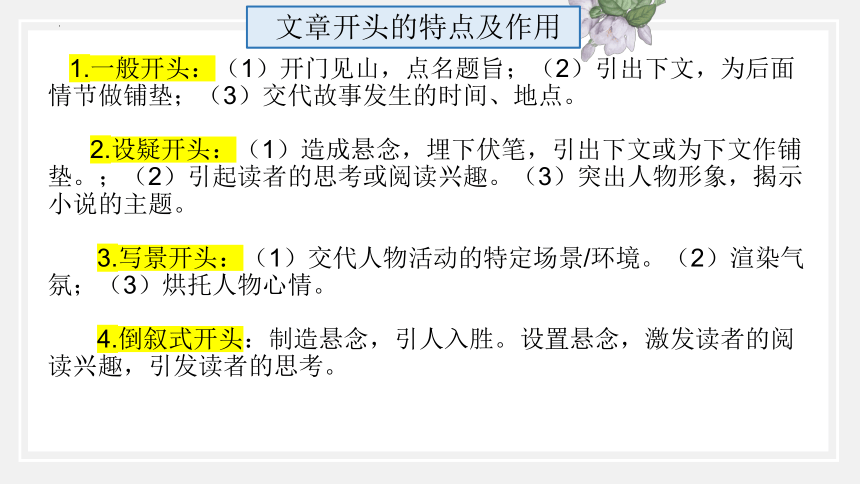

1.一般开头:(1)开门见山,点名题旨;(2)引出下文,为后面情节做铺垫;(3)交代故事发生的时间、地点。

2.设疑开头:(1)造成悬念,埋下伏笔,引出下文或为下文作铺垫。;(2)引起读者的思考或阅读兴趣。(3)突出人物形象,揭示小说的主题。

3.写景开头:(1)交代人物活动的特定场景/环境。(2)渲染气氛;(3)烘托人物心情。

4.倒叙式开头:制造悬念,引人入胜。设置悬念,激发读者的阅读兴趣,引发读者的思考。

文章开头的特点及作用

二、中间情节的作用

1.补充叙事,揭示矛盾关系。

2.照应前文,或为后面的情节发展做铺垫或埋伏笔。

3.推动情节发展或转折。

三、结尾的类型及作用

1.出乎意料的结尾

(1)结构安排上,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,产生震撼人心的力量;

(2)表现手法上,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

2.令人伤感的悲剧结尾

(1)主题上,能更好地深化主题。

(2)表现人物性格上,能更好地塑造人物性格。

(3)结局令人感动,令人回味,引人思考

3.令人喜悦的大团圆的结尾

(1)从表达效果上看,喜剧性的结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味; (2)从阅读者的情感体验上看,戏剧性的结局与主人公、作者的意愿构成和谐的统一体,给人以欣慰、愉悦之感。

(3)从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性,符合大众对审美的追求,容易引起读者的共鸣。

三、结尾的类型及作用

4.戛然而止的结尾

留下空白,给读者留有无穷回味的余地。给读者留下充分的想象空间,发人深省;意味深远,令读者思考、回味。

5.结尾突转式

“突转”是指剧情突然急剧变化,往往在顺,逆之间发生一百八十度大转变。这种大起大落,能对观众产生强烈刺激,引起他们对剧中人物命运的急切关怀,因而最富于戏剧性。结尾巧设突转,使故事情节陡生波澜,产生震撼人心的力量。

6.写景结尾

①照应开关头、深化主题;给读者想象空间,耐人寻味

②渲染气氛;烘托人物心情、形象;暗示主旨。

7.就首尾关系来说;首尾照应,使得结构紧密、完整。

小说的主题(写作目的)

1.主题的评价:以小见大,立意深远。

2.归纳主题的方法:

①抓人物形象;②抓情节发展; ③抓写作背景。

环境描写

1、环境描写包括自然环境描写和社会环境描写。

2、作用

①交待故事发生的时间、环境、处所、背景等。揭示社会本质特征,揭示主题。(一般是放在文章的开头的位置)

②渲染气氛(氛围),为后边的内容做铺垫。 (一般放在开头或中间的位置)

③烘托人物心情、(像兴奋喜悦,忧愁感伤,沮丧,绝望等等)秉性、气质和志趣爱好等(随时出现,位置不固定);交代人物身份,表现人物性格。

④推动故事情节发展。(一般放在中间的位置,如《林教头风雪山神庙》中风雪的描写推动情节发展)

⑤深化作品主题。(一般放在结尾的位置)

⑥暗示和象征。

3、答题格式

①环境本身(交代......时间,交代......背景,营造......氛围,渲染......气氛)

②情节(推动,暗示,铺垫)

③人物(烘托,映衬)

④主题(表达,寄托,暗示,揭示)。

根据要求还可以这样来组织语言表达:XX具体描写了......景色,营造(创设)了一种......气氛;渲染(定下)了......的抒情基调;烘托了人物的思想感情;为下文......情节展开作了铺垫,推动......情节发展。

各种人物描写手法的作用:①外貌、神态、动作描写:更好地展现人物的内心世界及性格特征。②语言描写:A、刻画人物性格,反映人物心理,促进故事情节的发展。B、描摹人物的语态,使形象栩栩如生、跃然纸上。③心理描写:直接表现人物思想和内在情感(矛盾、焦虑、担心、喜悦、兴奋等),表现人物思想品质,刻画人物性格,推动情节发展。④细节描写:更细腻地展示人物的某一特征。

01

02

03

04

表达方式

表现手法

人称选择

语言表达

尝试解答

表达方式:记叙、描写、抒情、说明、议论

记叙:叙述顺序主要有:

(1)顺叙(使事情来龙去脉清晰)

(2)倒叙(能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时可避免叙述平板和结构的单调)

(3)插叙(对主要情节起补充、衬托的作用,使中心思想更加鲜明)

(4)补叙(增强文章的审美效果)

(5)平叙 就是平行叙述,即叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。通常是先叙一件,再叙一件,谓之为"花开数朵,各表一枝",故又叫分叙。

表达方式:记叙、描写、抒情、说明、议论

正面(直接)描写

(1)肖像描写(以形传神,使人物形象鲜明生动,个性突出)

(2)动作描写(表现人物性格特点,揭示人物内心活动)

(3)语言描写(表现人物性格特点,反映人物心理活动,推动情节)

(4)心理描写(揭示人物内心世界和人物思想感情)

(5)神态描写(表现人物性格特点,突出个性)

(6)细节描写:有环境细节、语言细节、动作细节、心理细节、神态细节、外貌细节等。基本作用:绘制场景、勾勒环境、营造意境、渲染氛围、烘托气氛、奠定基调、埋下伏笔、设置悬念、铺垫照应、对比衬托、推动情节、刻画人物、深化主题。

(7)场面描写:是刻画人物、展开情节、表现主题的主要手段。

侧面(间接)描写:(1)对比(正反对比,正正对比);

(2)衬托(周围人物与环境衬托)(3)故事情节的暗示;

抒情:直接抒情(直抒胸臆,淋漓尽致),间接抒情(含蓄蕴藉,耐人寻味)。

表达方式:记叙、描写、抒情、说明、议论

抒情:直接抒情(直抒胸臆,淋漓尽致)

间接抒情(含蓄蕴藉,耐人寻味)。

说明:思考说明文的写作方法,具体准确的说明了...的具体特点,表现了...的形象,突出了作者...的情感和主旨。

议论:语言特点有准确性(概念准确,修饰恰当,用词有分寸感)、鲜明性(论点表述鲜明,行文鲜明)、概括性(具体事物加以抽象,反映事物的本质特点,引述事例简明扼要)、生动性(运用什么修辞手法、论证手法,句式灵活)、严密性(表达周密,逻辑性强,层层推进,环环相扣)。

表达方式:记叙、描写、抒情、说明、议论

议论:

1,语言特点有准确性(概念准确,修饰恰当,用词有分寸感)

2,鲜明性(论点表述鲜明,行文鲜明)

3,概括性(具体事物加以抽象,反映事物的本质特点,引述事例简明扼要)

4,生动性(运用什么修辞手法、论证手法,句式灵活)严密性(表达周密,逻辑性强,层层推进,环环相扣)。

01

02

03

04

表达方式

表现手法

人称选择

语言表达

尝试解答

象征:凭借具体的物象来表达与之相似或相反的概念、思想、情感或社会意义。

象征和比喻的区别:(1)两者的表现不同:象征的象征体与本体之间要求“神似”,比喻的喻体和本体之间则要求“形似”。(2)两者介绍的对象不同:象征是以物示义,即不把意思直接说出,而让读者去理解。比喻是以物比物,比喻的对象一般是让人看的见、听得见或摸得着的一种具体事物、具体人。(3)两者范围大小不同:象征是文学创作中的一种表现手法,它的对象是整篇的文章,至少是文章中的一大段话,因此在范围上远远超过了比喻涉及的范围。比喻的范围比较小,一般局限于一两个句子中。

衬托:为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的手法叫衬托。运用衬托手法,能突出主体,或渲染主体,使主体事物的特征更加鲜明突出。分正衬和反衬。

对比:把两个相反、相对的事物或同一事物相反、相对的两个方面放在一起,用比较的方法加以描述或说明。作用:突出对比物的鲜明特征,增强文章感染力,彰显主题。

烘托:指从侧面渲染来衬托主要写作对象的表现技法。

作用:使要表现的事物更加鲜明突出。

烘托与衬托的区别:烘托是用一事物暗示出另一事物。这与衬托不同,因为衬托是两种事物都写。

悬念:提出悬而未决的矛盾,引起读者注意。

作用:激发阅读兴趣,引发下文情节,推动情节发展。

照应:对后文对前文的内容作补充或加深,前文对将出现的内容作暗示,前后呼应,使结构严谨,中心突出。突转:也称陡转、突变,指剧情向相反方面的突然变化,即由逆境转入顺境,或由顺境转入逆境。它是通过人物命运与内心感情的根本转变来加强戏剧性的一种技法。伏笔:作者对将要在作品中出现的人物或事件,预作提示或暗示,以求前后呼应。作用:交待含蓄,使文章结构严密、紧凑,使情节发展合理,读者读到下文内容时,不至于产生突兀怀疑之感。

抑扬:对写作或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料,从而使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果。

作用:两相对照,形成反差,突出中心;出乎读者意料,引人入胜。铺垫:也称铺叙衬垫,是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物和事物以作衬垫。作用:蓄积气势,突出人物或事物,突出文章主旨。渲染:对文章中环境和人物着意描写、烘托,以加强气息,深化主题。

常用方法:(1)反复,指用形式相同或相近的句子反复出现,以抒发情感,渲染情绪,突出主题。

(2)烘托,指借描写环境或特定的气氛,表现人物一定情绪。

(3)环境描写。

(4)景物描写:渲染气氛,烘托人物,寄托感情。

其他手法:巧合、联想、想象、动静结合(包括以动衬静和以静衬动)、虚实结合、点面结合、明暗结合、正侧结合、声色结合、白描、工笔、以小见大、托物言志。

01

02

03

04

表达方式

表现手法

人称选择

语言表达

尝试解答

叙述人称的选择

第一人称:叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感。

第二人称:增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

第三人称:能比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间限制,反映现实比较灵活自由。

01

02

03

04

表达方式

表现手法

人称选择

语言表达

尝试解答

常见题型:1、小说通过塑造某某形象揭示了怎样的主旨?2、联系小说所描写的环境,分析小说的主题。3、如何理解小说标题的深刻含义?4、小说到底告诉了我们什么?5、联系这篇小说,你有怎样的人生启迪?6、看情节的发展如何表现主题. 答题思路先归纳情节,后点出主题7、"世界本身就是一个谜,它有许多种解",小说最忌讳主题鲜明,请结合你的阅读体验,探究这篇小说的可能有的多种主题。等等

看

谢

观

谢

习

备

复

考

01

高考语文小说知识点

小说基础知识,你还记得吗?

小说三要素

人物形象、故事情节和环境。

情节六要素

时间、地点、人物(线索)

起因、经过、结果(开头,中间,结尾)

人物描写方法

外貌,动作,神态,语言描写、

心理活动描写

人物形象分析:

1、小说塑造人物的方法:

正面描写(直接描写):肖像描写、心理描写、行动描写、语言描写、细节描写。

侧面描写(间接描写):①概括地说就是通过其他人物的言行,间接写主人公。(手法为"衬托")②环境衬托,通过人物所处的环境(自然的或社会的)来烘托性格。

答案组织格式:某某某是一位什么样的(一般为形容词,表示此人性格特点的词,如勤劳、简朴等。)什么人(表示人物身份的,如农民、工人、诗人等),或者某某某是什么阶级(如:农民、工人、诗人)的代表、象征、缩影等。一般用判断句。其次如果题目要求简要分析的话要分条阐述。答案组织格式:分论点(表示人物性格特征的形容词,如勤劳、俭朴等。)加上论证所需例子(一般是文中能体现人物特点的具体句子)

细节描写的作用

①典型的细节可以刻画人物性格、追求、爱好。

②典型的细节可以深化主题。

③典型的细节可以推动情节的发展,营造一种氛围。

④典型的细节可以渲染时代气氛、地方特色。

⑤典型的环境可以渲染人物心情、心理活动。

⑥典型的细节可以暗示影射。

相关位置 结构特色 艺术效果

就全文来说 一波三折式 引人入胜,扣人心弦,增强故事的戏剧性、可读性。

伏笔铺垫式 为后文解开真相埋下伏笔(设下铺垫),使读者觉得最后的真相既在意料之外又在情理之中。

相互对比式 造成巨大的反差,增强了效果,能更好地表现小说的主题;有力地表现两个人物不同的性格特点,使得人物性格的塑造更为鲜明。

彩线串珠式 小说以“某某”为线索,贯穿全文,能够起到串联故事情节、突出人物形象、表现小说主题的作用。

小说“情节结构”安排上的特色与效果:

情节安排基本技巧

①顺叙:按时间(空间)顺序来写,情节发展脉络分明,层次清晰。

②倒叙:不按时间先后顺序,而是把某些发生在后的情 节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法。造成悬念,引人入胜。

③插叙:在叙述主要事件的过程中,插入另一与之有关的事件,然后再接上原来的事件写。对主要情节或中心事件做必要补充说明,使情节更加完整,结构更加严密,内容更加充实丰满。

小说线索安排的作用:

1.情节:结构清晰,跌宕曲折,一波三折,推动情节发展,使情节集中紧凑完整

2.主题:可通过线索巧妙安排结构,揭示主题

3.人物:人物形象也会刻画得更丰满 更突出 更鲜明

4.双线效果:两条线索并行,丰富拓展作品内容 双线能够在更广更深的层面上揭示出当时社会的各种矛盾或斗争的焦点 使故事情节的安排更加巧妙,使小说矛盾和主题更加突出

【答题模板】小说采用了……线索,在情节上……作用……,突出人物形,结合文本内容,具体突出了……人物形象或品质(如果为双线索,分别答各线人物形象),揭示主题,结合文本内容,具体揭示了……主题。

1.一般开头:(1)开门见山,点名题旨;(2)引出下文,为后面情节做铺垫;(3)交代故事发生的时间、地点。

2.设疑开头:(1)造成悬念,埋下伏笔,引出下文或为下文作铺垫。;(2)引起读者的思考或阅读兴趣。(3)突出人物形象,揭示小说的主题。

3.写景开头:(1)交代人物活动的特定场景/环境。(2)渲染气氛;(3)烘托人物心情。

4.倒叙式开头:制造悬念,引人入胜。设置悬念,激发读者的阅读兴趣,引发读者的思考。

文章开头的特点及作用

二、中间情节的作用

1.补充叙事,揭示矛盾关系。

2.照应前文,或为后面的情节发展做铺垫或埋伏笔。

3.推动情节发展或转折。

三、结尾的类型及作用

1.出乎意料的结尾

(1)结构安排上,它使平淡的故事情节陡然生出波澜,产生震撼人心的力量;

(2)表现手法上,与前文的伏笔相照应,使人觉得又在情理之中。

2.令人伤感的悲剧结尾

(1)主题上,能更好地深化主题。

(2)表现人物性格上,能更好地塑造人物性格。

(3)结局令人感动,令人回味,引人思考

3.令人喜悦的大团圆的结尾

(1)从表达效果上看,喜剧性的结局给读者留下了广阔的想象空间,耐人寻味; (2)从阅读者的情感体验上看,戏剧性的结局与主人公、作者的意愿构成和谐的统一体,给人以欣慰、愉悦之感。

(3)从主题上看,这样的结局凸显出的美好人性,符合大众对审美的追求,容易引起读者的共鸣。

三、结尾的类型及作用

4.戛然而止的结尾

留下空白,给读者留有无穷回味的余地。给读者留下充分的想象空间,发人深省;意味深远,令读者思考、回味。

5.结尾突转式

“突转”是指剧情突然急剧变化,往往在顺,逆之间发生一百八十度大转变。这种大起大落,能对观众产生强烈刺激,引起他们对剧中人物命运的急切关怀,因而最富于戏剧性。结尾巧设突转,使故事情节陡生波澜,产生震撼人心的力量。

6.写景结尾

①照应开关头、深化主题;给读者想象空间,耐人寻味

②渲染气氛;烘托人物心情、形象;暗示主旨。

7.就首尾关系来说;首尾照应,使得结构紧密、完整。

小说的主题(写作目的)

1.主题的评价:以小见大,立意深远。

2.归纳主题的方法:

①抓人物形象;②抓情节发展; ③抓写作背景。

环境描写

1、环境描写包括自然环境描写和社会环境描写。

2、作用

①交待故事发生的时间、环境、处所、背景等。揭示社会本质特征,揭示主题。(一般是放在文章的开头的位置)

②渲染气氛(氛围),为后边的内容做铺垫。 (一般放在开头或中间的位置)

③烘托人物心情、(像兴奋喜悦,忧愁感伤,沮丧,绝望等等)秉性、气质和志趣爱好等(随时出现,位置不固定);交代人物身份,表现人物性格。

④推动故事情节发展。(一般放在中间的位置,如《林教头风雪山神庙》中风雪的描写推动情节发展)

⑤深化作品主题。(一般放在结尾的位置)

⑥暗示和象征。

3、答题格式

①环境本身(交代......时间,交代......背景,营造......氛围,渲染......气氛)

②情节(推动,暗示,铺垫)

③人物(烘托,映衬)

④主题(表达,寄托,暗示,揭示)。

根据要求还可以这样来组织语言表达:XX具体描写了......景色,营造(创设)了一种......气氛;渲染(定下)了......的抒情基调;烘托了人物的思想感情;为下文......情节展开作了铺垫,推动......情节发展。

各种人物描写手法的作用:①外貌、神态、动作描写:更好地展现人物的内心世界及性格特征。②语言描写:A、刻画人物性格,反映人物心理,促进故事情节的发展。B、描摹人物的语态,使形象栩栩如生、跃然纸上。③心理描写:直接表现人物思想和内在情感(矛盾、焦虑、担心、喜悦、兴奋等),表现人物思想品质,刻画人物性格,推动情节发展。④细节描写:更细腻地展示人物的某一特征。

01

02

03

04

表达方式

表现手法

人称选择

语言表达

尝试解答

表达方式:记叙、描写、抒情、说明、议论

记叙:叙述顺序主要有:

(1)顺叙(使事情来龙去脉清晰)

(2)倒叙(能增强文章的生动性,使文章产生悬念,更能引人入胜,同时可避免叙述平板和结构的单调)

(3)插叙(对主要情节起补充、衬托的作用,使中心思想更加鲜明)

(4)补叙(增强文章的审美效果)

(5)平叙 就是平行叙述,即叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。通常是先叙一件,再叙一件,谓之为"花开数朵,各表一枝",故又叫分叙。

表达方式:记叙、描写、抒情、说明、议论

正面(直接)描写

(1)肖像描写(以形传神,使人物形象鲜明生动,个性突出)

(2)动作描写(表现人物性格特点,揭示人物内心活动)

(3)语言描写(表现人物性格特点,反映人物心理活动,推动情节)

(4)心理描写(揭示人物内心世界和人物思想感情)

(5)神态描写(表现人物性格特点,突出个性)

(6)细节描写:有环境细节、语言细节、动作细节、心理细节、神态细节、外貌细节等。基本作用:绘制场景、勾勒环境、营造意境、渲染氛围、烘托气氛、奠定基调、埋下伏笔、设置悬念、铺垫照应、对比衬托、推动情节、刻画人物、深化主题。

(7)场面描写:是刻画人物、展开情节、表现主题的主要手段。

侧面(间接)描写:(1)对比(正反对比,正正对比);

(2)衬托(周围人物与环境衬托)(3)故事情节的暗示;

抒情:直接抒情(直抒胸臆,淋漓尽致),间接抒情(含蓄蕴藉,耐人寻味)。

表达方式:记叙、描写、抒情、说明、议论

抒情:直接抒情(直抒胸臆,淋漓尽致)

间接抒情(含蓄蕴藉,耐人寻味)。

说明:思考说明文的写作方法,具体准确的说明了...的具体特点,表现了...的形象,突出了作者...的情感和主旨。

议论:语言特点有准确性(概念准确,修饰恰当,用词有分寸感)、鲜明性(论点表述鲜明,行文鲜明)、概括性(具体事物加以抽象,反映事物的本质特点,引述事例简明扼要)、生动性(运用什么修辞手法、论证手法,句式灵活)、严密性(表达周密,逻辑性强,层层推进,环环相扣)。

表达方式:记叙、描写、抒情、说明、议论

议论:

1,语言特点有准确性(概念准确,修饰恰当,用词有分寸感)

2,鲜明性(论点表述鲜明,行文鲜明)

3,概括性(具体事物加以抽象,反映事物的本质特点,引述事例简明扼要)

4,生动性(运用什么修辞手法、论证手法,句式灵活)严密性(表达周密,逻辑性强,层层推进,环环相扣)。

01

02

03

04

表达方式

表现手法

人称选择

语言表达

尝试解答

象征:凭借具体的物象来表达与之相似或相反的概念、思想、情感或社会意义。

象征和比喻的区别:(1)两者的表现不同:象征的象征体与本体之间要求“神似”,比喻的喻体和本体之间则要求“形似”。(2)两者介绍的对象不同:象征是以物示义,即不把意思直接说出,而让读者去理解。比喻是以物比物,比喻的对象一般是让人看的见、听得见或摸得着的一种具体事物、具体人。(3)两者范围大小不同:象征是文学创作中的一种表现手法,它的对象是整篇的文章,至少是文章中的一大段话,因此在范围上远远超过了比喻涉及的范围。比喻的范围比较小,一般局限于一两个句子中。

衬托:为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的手法叫衬托。运用衬托手法,能突出主体,或渲染主体,使主体事物的特征更加鲜明突出。分正衬和反衬。

对比:把两个相反、相对的事物或同一事物相反、相对的两个方面放在一起,用比较的方法加以描述或说明。作用:突出对比物的鲜明特征,增强文章感染力,彰显主题。

烘托:指从侧面渲染来衬托主要写作对象的表现技法。

作用:使要表现的事物更加鲜明突出。

烘托与衬托的区别:烘托是用一事物暗示出另一事物。这与衬托不同,因为衬托是两种事物都写。

悬念:提出悬而未决的矛盾,引起读者注意。

作用:激发阅读兴趣,引发下文情节,推动情节发展。

照应:对后文对前文的内容作补充或加深,前文对将出现的内容作暗示,前后呼应,使结构严谨,中心突出。突转:也称陡转、突变,指剧情向相反方面的突然变化,即由逆境转入顺境,或由顺境转入逆境。它是通过人物命运与内心感情的根本转变来加强戏剧性的一种技法。伏笔:作者对将要在作品中出现的人物或事件,预作提示或暗示,以求前后呼应。作用:交待含蓄,使文章结构严密、紧凑,使情节发展合理,读者读到下文内容时,不至于产生突兀怀疑之感。

抑扬:对写作或欲扬先抑或欲抑先扬,然后陡然一转,出乎读者所料,从而使文章产生峰回路转、跌宕起伏的效果。

作用:两相对照,形成反差,突出中心;出乎读者意料,引人入胜。铺垫:也称铺叙衬垫,是为了衬托主要人物或事物而铺叙另外的人物和事物以作衬垫。作用:蓄积气势,突出人物或事物,突出文章主旨。渲染:对文章中环境和人物着意描写、烘托,以加强气息,深化主题。

常用方法:(1)反复,指用形式相同或相近的句子反复出现,以抒发情感,渲染情绪,突出主题。

(2)烘托,指借描写环境或特定的气氛,表现人物一定情绪。

(3)环境描写。

(4)景物描写:渲染气氛,烘托人物,寄托感情。

其他手法:巧合、联想、想象、动静结合(包括以动衬静和以静衬动)、虚实结合、点面结合、明暗结合、正侧结合、声色结合、白描、工笔、以小见大、托物言志。

01

02

03

04

表达方式

表现手法

人称选择

语言表达

尝试解答

叙述人称的选择

第一人称:叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感。

第二人称:增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流。

第三人称:能比较直接客观地展现丰富多彩的生活,不受时间和空间限制,反映现实比较灵活自由。

01

02

03

04

表达方式

表现手法

人称选择

语言表达

尝试解答

常见题型:1、小说通过塑造某某形象揭示了怎样的主旨?2、联系小说所描写的环境,分析小说的主题。3、如何理解小说标题的深刻含义?4、小说到底告诉了我们什么?5、联系这篇小说,你有怎样的人生启迪?6、看情节的发展如何表现主题. 答题思路先归纳情节,后点出主题7、"世界本身就是一个谜,它有许多种解",小说最忌讳主题鲜明,请结合你的阅读体验,探究这篇小说的可能有的多种主题。等等

看

谢

观

谢

同课章节目录