第五单元 晚清时期中国的内忧外患与救亡图存教材教法 课件(共165张PPT)--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上

文档属性

| 名称 | 第五单元 晚清时期中国的内忧外患与救亡图存教材教法 课件(共165张PPT)--2023-2024学年高一上学期统编版(2019)必修中外历史纲要上 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 38.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-25 19:55:20 | ||

图片预览

文档简介

(共165张PPT)

第五单元

晚清时期的内忧外患与救亡图存

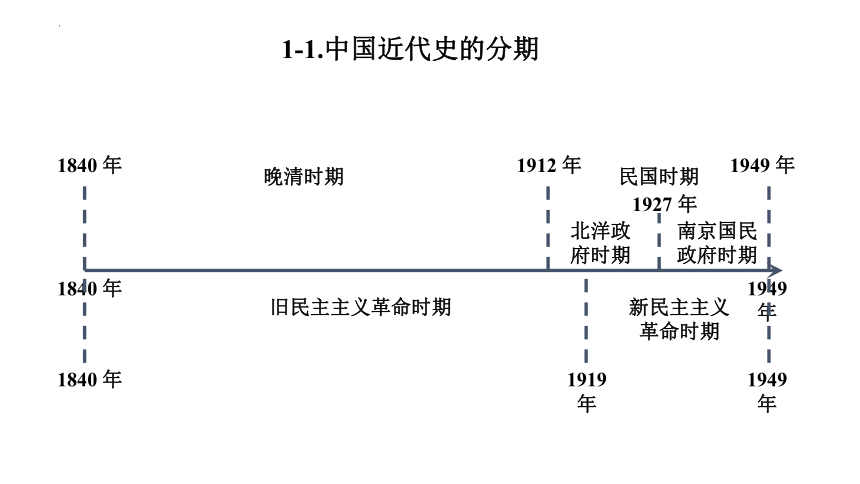

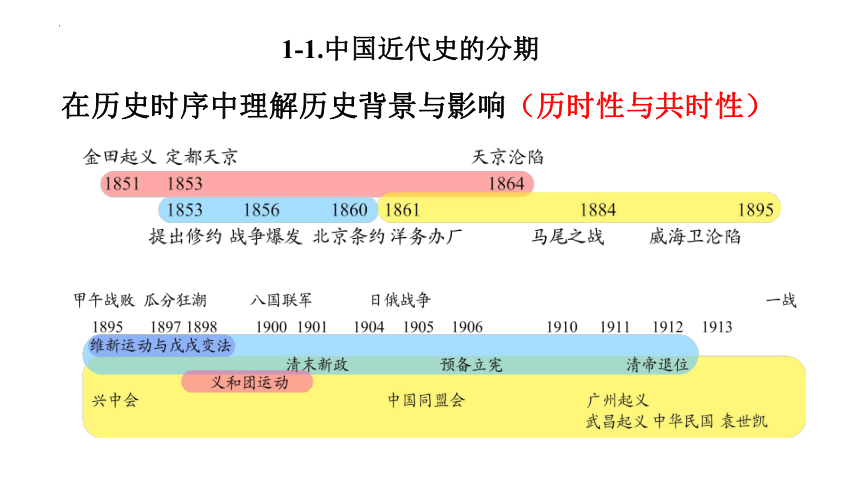

1-1.中国近代史的分期

1840 年

1949 年

1840 年

1912 年

1949 年

北洋政府时期

南京国民政府时期

1927 年

民国时期

晚清时期

1840 年

1949 年

1919 年

旧民主主义革命时期

新民主主义

革命时期

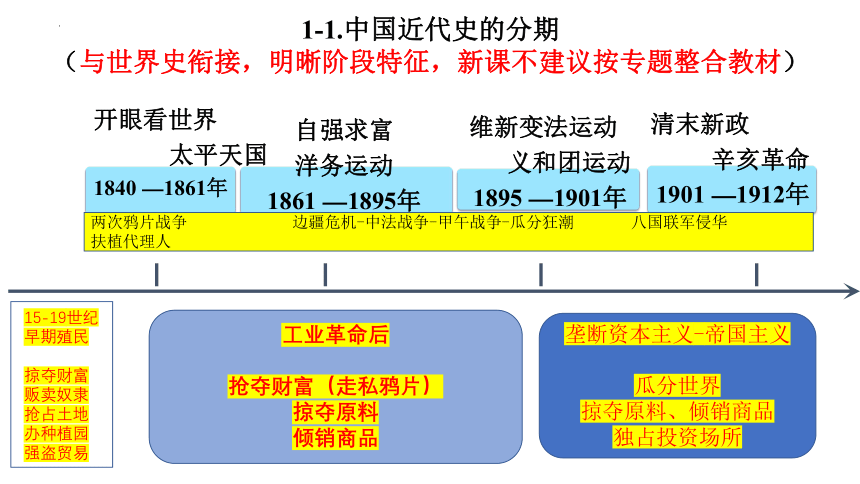

开眼看世界

太平天国

1840 —1861年

自强求富

洋务运动

1861 —1895年

维新变法运动

义和团运动

1895 —1901年

清末新政

辛亥革命1901 —1912年

1-1.中国近代史的分期

(与世界史衔接,明晰阶段特征,新课不建议按专题整合教材)

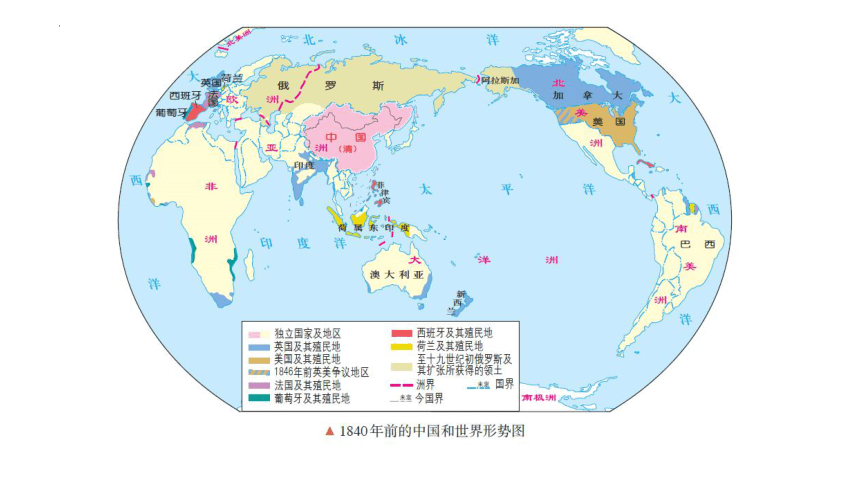

15-19世纪

早期殖民

掠夺财富

贩卖奴隶

抢占土地

办种植园

强盗贸易

工业革命后

抢夺财富(走私鸦片)

掠夺原料

倾销商品

垄断资本主义-帝国主义

瓜分世界

掠夺原料、倾销商品

独占投资场所

两次鸦片战争 边疆危机-中法战争-甲午战争-瓜分狂潮 八国联军侵华 扶植代理人

在历史时序中理解历史背景与影响(历时性与共时性)

1-1.中国近代史的分期

瓜分狂潮到瓜分“实为下策”

1-2.历史线索与学习主题

反侵略,争取国家独立;反压迫,求得人民解放。

内忧外患;数千年未有之大变局;统治危机;救亡图存;

学习主题与认识历史问题的立场

列强;晚清政府;各阶级;中华民族/中国人民

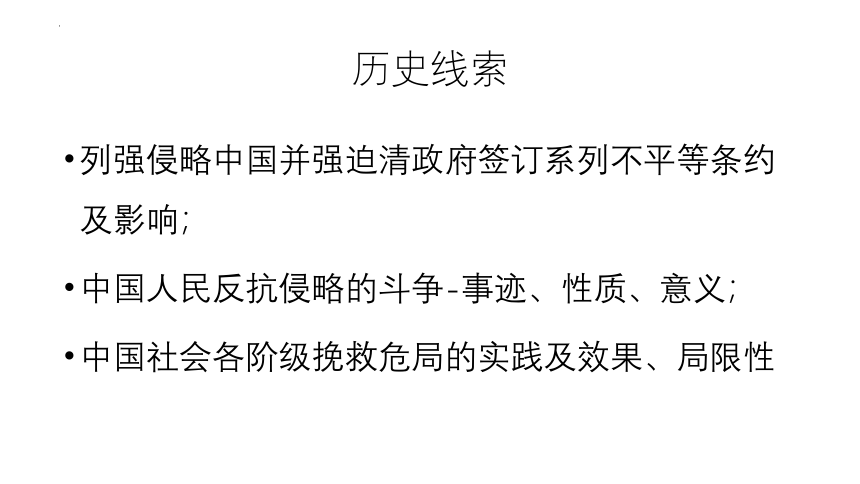

历史线索

列强侵略中国并强迫清政府签订系列不平等条约及影响;

中国人民反抗侵略的斗争-事迹、性质、意义;

中国社会各阶级挽救危局的实践及效果、局限性

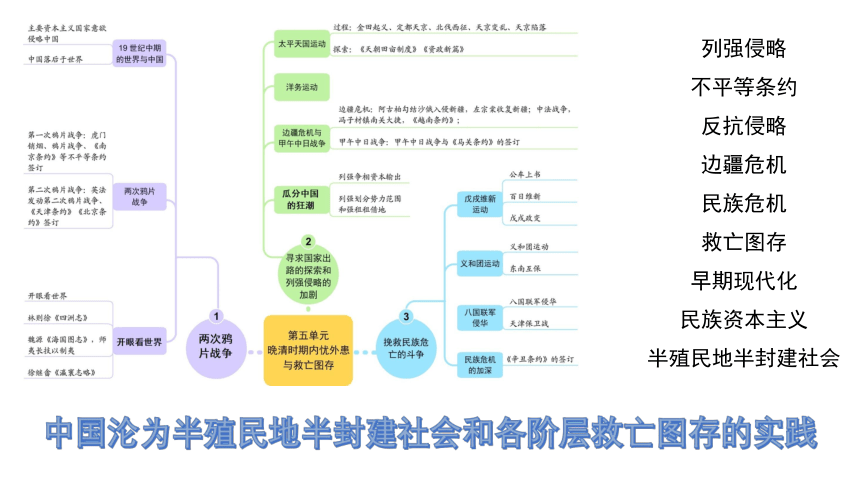

列强侵略

不平等条约

反抗侵略

边疆危机

民族危机

救亡图存

早期现代化

民族资本主义

半殖民地半封建社会

中国沦为半殖民地半封建社会和各阶层救亡图存的实践

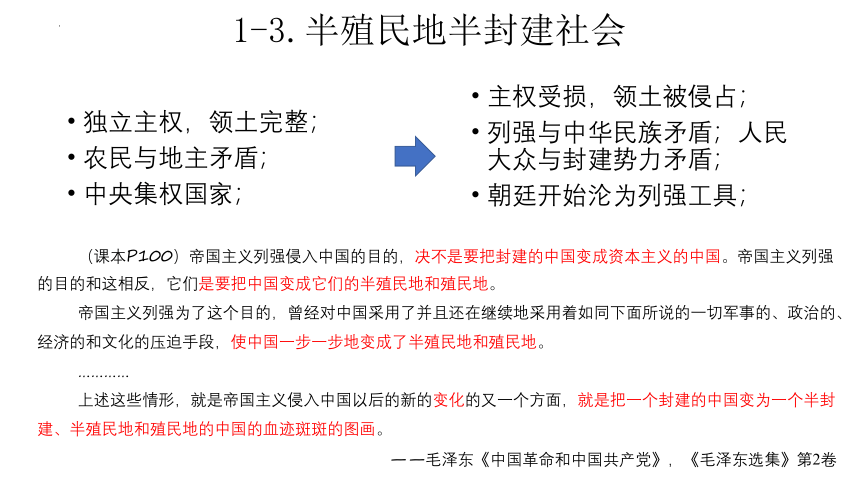

1-3.半殖民地半封建社会

独立主权,领土完整;

农民与地主矛盾;

中央集权国家;

主权受损,领土被侵占;

列强与中华民族矛盾;人民大众与封建势力矛盾;

朝廷开始沦为列强工具;

(课本P100)帝国主义列强侵入中国的目的,决不是要把封建的中国变成资本主义的中国。帝国主义列强的目的和这相反,它们是要把中国变成它们的半殖民地和殖民地。

帝国主义列强为了这个目的,曾经对中国采用了并且还在继续地采用着如同下面所说的一切军事的、政治的、经济的和文化的压迫手段,使中国一步一步地变成了半殖民地和殖民地。

…………

上述这些情形,就是帝国主义侵入中国以后的新的变化的又一个方面,就是把一个封建的中国变为一个半封建、半殖民地和殖民地的中国的血迹斑斑的图画。

——毛泽东《中国革命和中国共产党》,《毛泽东选集》第2卷

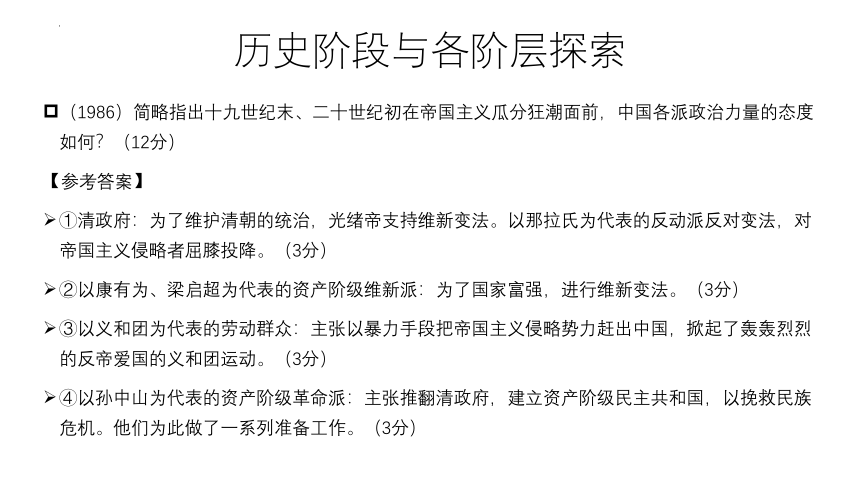

历史阶段与各阶层探索

(1986)简略指出十九世纪末、二十世纪初在帝国主义瓜分狂潮面前,中国各派政治力量的态度如何?(12分)

【参考答案】

①清政府:为了维护清朝的统治,光绪帝支持维新变法。以那拉氏为代表的反动派反对变法,对帝国主义侵略者屈膝投降。(3分)

②以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派:为了国家富强,进行维新变法。(3分)

③以义和团为代表的劳动群众:主张以暴力手段把帝国主义侵略势力赶出中国,掀起了轰轰烈烈的反帝爱国的义和团运动。(3分)

④以孙中山为代表的资产阶级革命派:主张推翻清政府,建立资产阶级民主共和国,以挽救民族危机。他们为此做了一系列准备工作。(3分)

1969年《维也纳条约法公约》:

第二节 条约之失效

……

第五十二条 以威胁或使用武力对一国施行强迫

第五十三条 与一般国际法强制规律(绝对法)抵触之条约

——国际问题研究所编译:《国际条约集(1969-1971)》,北京:商务印书馆,1980年,第62页

不平等条约内容

战争赔偿

割地

租界

单边治外法权(包括领事裁判权)

通商,开通通商口岸

提供片面最惠国待遇。

协定关税

划定势力范围

宗藩体系到不平条约体系

册封-纳贡与贸易-定期-称臣-维护秩序;武力征服-有损主权-权利和义务不平等-不平等的国际条约为依据

已学

未学

素养

发展

第16课 两次鸦片战争

19世纪中期的世界与中国

“修约”问题

开眼看世界

不平等条约体系损害中国领土主权完整

第16课 两次鸦片战争

子目 要点 课本预设问题 问题-活动链

19世纪中期的世界和中国 工业革命后对外殖民 专制-小农-冷兵器-阶级矛盾 [思考点] 分析鸦片战争前中国的社会状况,思考中国在当时国际格局中的处境 中英历史发展趋势对比-处境

两次鸦片战争 鸦片走私-虎门销烟-英国发动战争;南京、虎门、黄埔、望厦 鸦片贸易合法化、修约,天津条约;火烧圆明园,北京条约、爱珲条约。不平等条约体系 [学习拓展] 读材料,了解三元里人民抗英斗争史实。 [问题探究]读材料,分析清政府拒绝修约的合理性。 [学思之窗]读材料,思考第二次鸦片战争中中国抵抗英国侵略的正当性。 梳理:侵略战争及不平等条约的内容与危害;

阅读思考:正义性、合理性与正当性

开眼看世界 林则徐《四洲志》,魏源《海国图志》,徐继畲《瀛寰志略》 向西方学习以求自强 梳理:对西方的了解及中国人观念的变化

危害性

进步性

正义性

合理性

第16课 两次鸦片战争

子目 学习聚焦 学习目标预设 问题-活动链

19世纪中期的世界和中国 鸦片战争前夕,英国和其他殖民主义国家把侵略的矛头指向了中国,但清政府对世界形势变化浑然不觉。 通过梳理课本内容并阅读材料(史料),了解两次鸦片战争的背景和过程,在特定时空条件下分析战争对中国独立、主权和领土完整侵犯的危害,认识维护国家领土主权完整的意义。 中英历史发展趋势对比-处境

两次鸦片战争 两次鸦片战争的失败,使清政府被迫签订一系列不平等条约,中国开始沦为半殖民地半封建社会。 梳理:侵略战争及不平等条约的内容与危害;

阅读思考:正义性、合理性与正当性

开眼看世界 林则徐、魏源、徐继畬是近代中国最早开眼看世界的人,初步提出了向西方学习的主张。 结合两次鸦片战争失败的原因,梳理先进中国人对世界认识的变化,通过阅读史料(材料)理解先进中国人提出向西方学习的必要性和局限性。 梳理:对西方的了解及中国人观念的变化

第16课内容与思路梳理

整理晚清时期重大事件的时序,强化概念内涵理解和关联建构。

列表对比19世纪中期中国和世界发展趋势。从政治、经济、军备、文化科技、对外政策、社会矛盾、社会观念等角度对比。认识发展趋势不同,并揭示西方殖民本性。

阅读材料认识战争、不平等条约及危害。清朝对外政策;鸦片贸易危害、禁烟运动、英国发动战争的目的借口及性质;官民抗击侵略;不平等条约列表(名称、内容、危害)对主权的损害;修约问题;不平等条约列表及天津条约和北京条约的危害;宗藩体系到不平等条约体系变化。列强侵略的本质(不能讲成通商战争);对中国领土主权的损害。

列表归纳开眼看世界与意义(作者书名、内容、地位)。研读材料:编译、师夷长技;建立海军、求自强。认识战争对人们观念变化的影响;了解传播路径与影响范围。

小结,分析战争失败原因,认识人的观念(创新、开放、主权)等对国家强大的意义。

(1)1757年起广州通商

1750年洪任辉案

英吉利国“商人以迩年在粤贸易有负屈之处,特赴天津呈诉并将列款呈词抄录进呈一折,已差给事中胡(朝)铨带同该商驰驿往粤,会同将军新柱审讯。新柱(闽浙总督)奉到此旨,即速前往,伊二人到省谅先后不过数日之间,无论何人先到,即传旨将李永标(海关监督)解任,其税务暂令李侍尧(两广总督)兼管,仍会同该督审讯,事涉外夷,关系国体,务须彻底根究,以彰天朝宪典。李永标如果款蹟属实,即应在彼正法”。(《清实录》卷589,乾隆二十四年六月下戊寅,北京:中华书局,1986年,第16册,P552-553)

“而夷商洪任辉,潜倩内地奸民(指刘亚匾),挟词干禁,质讯得实,亦应重示惩创,俾识天朝节制。……勾串内地奸民代为列款,希冀违例别通海口,则情罪难以宽贷,绳以国法。虽罪不至死,亦当窜处远方,因系夷人,不便他遣,姑从宽在澳门圈禁三年,满日逐回本国,不许逗留生事。……将刘亚匾即行政法示众,俾内地棍徒知所儆惧,而夷商等共识朝廷威德。” (《清实录》卷598,乾隆二十四年冬十月上庚辰,北京:中华书局,1986年,第16册,P676)

1759年,乾隆二十四年,两广总督李侍尧,受命拟定《防范外夷规条》:

(1)夷商在省住冬,永行禁止;

(2)夷人到粤,宜令寓居行商管束稽查;

(3)借领外夷资本,及雇请汉人役使,并应查禁;

(4)外夷雇人传递信息之弊,宜请永除;

(5)夷船收泊处所,应请酌拨营员弹压稽查。

——沈渭滨著,《道光十九年:从禁烟到战争》,上海,华东师范大学出版社,2014年P95

1809年嘉庆十四年,两广总督百龄、粤海关监督常显,拟呈《民夷交易章程》六条

1831年道光十一年,两广总督李鸿宾、粤海关监督中祥,又提出《防范夷人章程》八条

1835年道光十五年,两广总督卢坤和粤海关监督彭年拟呈八条

种类 范围 标准 性质

船钞 外商缴纳的船舶税, 政府规定按船只大小分三等收费,数百两至一千余两。 外商认为“合法”的税收;

实际征收被扩大几倍-“勒索”

港钞 洋船的停泊税 多项细目, 进口规礼、出口规礼、粮道捐-外商接受;其他多种被认为是勒索

杂钞 以进出口货物为对象的各种收费 “正税”-钦定货物进出口关税;广东地方官员和差役等擅自加收的费用。 雍正四年1726年这两项被政府“裁正归公”,上缴国库。 外商认为这国国家征收的关税,是合理的。

地方官员在正税外收杂费近百种,达到正税的数倍至十倍-勒索

行用 行商征收的 行商向部分进出口商品从量征收的附加税(1780年开征,3%) 行用由行商自己支配,不上缴。“公行基金”,商公所“”公柜“用于清偿行商因拖欠、罚款、亏折等形成的债务。

英国及其他西方国家商人的对策,一是进行明目张胆l的走私以规避税费的收取。这种走私,却又为官员、胥吏所默许、纵容,以得到外商和中国商人的贿赂。二是向其国政府呼吁,采取政治乃至军事手段来解决问题。P55

行商-通事-买办

广州行商是由清政府特许经营对外贸易的商人群体。

行商不仅从事贸易,还是官府与西人之间的联络媒介,具有代表官府对西方商人群体进行管理和监督的身份。行商由粤海关监督直接管理,但他们也经常听命于两广总督、广东巡抚、广州知府等官员。广东当局通常以高压手段,迫使行商履行其作为官府工具的责任,常因外人违规而对他们施以程度不等的惩罚。

——王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(下),北京:社会科学文献出版社,2016年,P43

行商-通事-买办

在行商之下,广州贸易还依靠懂得一些英语的通事和为外商日常生活服务的买办。

通事地位不高,但作用很关键,是沟通中西的中介。他们使用的语言是一种变种的“英语”( Pidgin English ),不讲句法,发音不准,受到广州方言的浓重影响,在中西人士之间勉强可以起到联络的作用。通事不仅从事传译的工作,也承担一些中西贸易方面的事务。通事常代西方商人与官府沟通,处理税务及其他贸易事务,提供有关商业信息,陪同西人在广州附近地区游历,等等。

买办由行商担保,由官府(粤海关监督、番禺县或澳门同知)颁给执照。买办有商馆买办和商船买办的区分,商馆买办的职责是为广州的外国商馆提供生活服务。每家行号都雇佣一位买办,为商馆提供全方位的服务,负责为商馆采购、供应生活必需品,管理商馆贸易及所需仆役,甚至管理商馆内部经济、账目乃至银库。买办还要照管外商的私人事务。商船买办主要为到广州黄埔的西方商船提供服务,其中为其采办食物和其他生活用品,以及为外商船只提供仆役,是其主要业务。

——王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(下),北京:社会科学文献出版社,2016年,P43-44

(乾隆皇帝的)这项申明并不象那些被困惑的和希望落空的外国商人所相信的那样,是由于“妄自尊大”或“反通商主义”的精神,而是反映出中国农业经济、广大的国内贸易和城市手工业的基本自给自足的情况;而且后者所生产的制造品已经超出了农村家庭手工业的财力或农民的需要。赫德爵士(Sir Robert Hart)在一百年之后写道:“中国有世界上最好的粮食,米;最好的饮料,茶;以及最好的衣着,棉、丝和皮毛。既有这些大宗物产以及无数土制副产品,所以他们不需要从别的地方购买一文钱的东西。”中国方面这种有效需求的缺乏,造成了旧的对华贸易的根本问题,即一面倒的贸易差额。

——[英]格林堡:《鸦片战争前中英通商史》,康成译,北京:商务印书馆,1961年,P4

(2)鸦片输入

可是无论如何,专靠现金银总归不是贸易的好办法,而只是一个不得已的手段。怎么措办一些既可为中国方面接受,又能支付茶价,而且本身还可以赚钱的一些商品——这就是问题的所在。(格林堡《鸦片战争前中英通商史》P8)

御史章沅才指出:鸦片输入“每岁易银至数百万两之多”,非“寻常偷漏可比”。

如在道光十年(1830年)英国输人中国商品总值21106754元,其中鸦片占12222525元,中国输出商品总值13049574元,逆差达8057180元。

在1800—1834年间,中国不得不为鸦片进口支付17190万两银子。

1833年8月28日,英国政府正式公布了《中国与印度贸易法案》。该法案第6条规定,英王有权向其驻华商务监督发出指令或授权,“赋予其管束在中国任何地方进行贸易的英国臣民之权力;制订和公布涉及该项贸易,及从事贸易的英国臣民的命令和规章之权;依照具体规定对违反这些命令和规章之人进行罚款、没收、监禁之权;设立一个刑事与海事法庭,以审判由英国人在中国之口岸、港口和距离海岸一百海里以内的公海犯下的罪行之权”;英王还有权“任命商务监督之一掌管该法庭,并任命其他执行法律程序之官员”。

虎门销烟

该处沿海居民,观者如堵,只准在栅栏之外,不许混入厂中,以杜偷漏。其上省下澳夷人,经过口门,率皆远观而不敢亵玩。察其情状,似有羞恶之良。胥赖圣主德威,俾中外咸知震詟。……从此洗心革面,庶几咸与维新矣。

计四月二十二日起,截至五月初三日,已销过八千三百二十箱又二千一百一十九袋,其斤两共合一百十二万八千七百二十九斤。以全数核之。所化已将及半,现仍赶紧销化,不敢草率,亦不敢迁延。

——来新夏编:《林则徐年谱长编》上册,上海:上海交通大学出版社,2011年,P338

(3)发动战争侵略中国领土的意图明确

1839年10月18日,外交大臣巴麦尊(H. J. T. Palmerston)向驻华代表义律(Charles Elliot)传达内阁意见,要求秘密做好战争准备(抛售货物、撤退侨民等),拟夺取中国“一个岛屿地方,它可以作为远征部队的一个集结地点和军事行动的根据地,而且以后作为贸易机构的牢固基地,因为我们对这样的某个地方想要保持永久占片领”(P522)。1840年2月,在制定对华条约草案中,割让岛屿为最关键内容,设想如中国不同意,则以片面最惠国待遇、领事裁判权等特权来替换。(《英国档案有关鸦片战争资料选译》,中华书局,1993年,P547-553)不难看出,侵占中国领土是英国侵华目标中最重要的部分,为此,英国不惜放弃其他重要特权。(P87)

更重要的是,英国为鸦片战争找了一个冠冕堂皇的理由,即对中国发动鸦片战争是为了保护英国的贸易自由,马克思又深刻地指出了这种贸易自由的虚伪性: “英国政府公开宣传毒品的自由贸易,暗中却保护自己对毒品生产的垄断。任何时候只要我们仔细地研究一下英国的自由贸易的性质,我们大都会发现: 它的‘自由’说到底就是垄断。”(马克思恩格斯选集: 第 1 卷,人民出版社,2012: 808)在马克思看来,英国发动鸦片战争其实是以贸易自由之名行毒品垄断之实。

——吕勇,世界历史语境下中国形象的哲学建构——从黑格尔到马克思的中国观及其启示,湖南社会科学2018年第2期

西方错误观点辨析

1841年12月,(鸦片战争)战事正酣,美国众议院外交委员会主席亚当斯(J.Q.Adams)发表演说:“一般的看法都以为争执不过是为了英国商人输入几箱鸦片,中国政府因其违法输入而予以查抄,但是我却认为这完全是错误的看法。这只不过是争端中的一个偶然事故,而并不是战争的原因……战争的原因是磕头!”

西方学界十分流行“文化价值冲突论”,认为鸦片战争的爆发主要是文化观念不一,古代中国人不以磕头为耻,但西人难以接受。看法有些道理,却不全面,可以说没有把握战争最主要的根源。鸦片战争的发生是综合因素所致,但其中最重要的不是文化因素,而是经济原因,在于茶叶、白银、鸦片等。

——王建朗、黄克武主编:《两岸新编中国近代史·晚清卷(上)》,北京:社会科学文献出版社,2016年,77、78

1839年10月18日,外交大臣巴麦尊(H. J. T. Palmerston)向驻华代表义律(Charles Elliot)传达内阁意见:

“女王陛下政府目前的打算,是立即封锁广州和白河或通往北京的水道以及可能认为方便的其他中途地方,还要夺取并占领舟山群岛的一个岛屿,或厦门城,或其他任何一个岛屿地方,它可以作为远征部队的一个集结地点和军事行动的根据地,而且以后作为贸易机构的牢固基地,因为我们对这样的某个地方想要保持永久占片领。女王陛下政府还想要立即开始对舰队司令官能够抓到的所有中国船舰实行捕获和扣留。……你必须将这封信的内容保守秘密,并不得采取任何有可能助于干扰本年度合法贸易的措施,这是十分重要的。当三月即将到来的时候,您劝告英国臣民将他们本人及其财产撤出中国人的权力范围之内,那就太好了,因为远征部队出现在沿海时,他们仍在中国当局权力所及的地区内,将是很不方便的。”

——“巴麦尊子爵致商务监督、皇家海军上校义律函”,《英国档案有关鸦片战争资料选译》,胡滨译,北京:中华书局,1993年,P522

议会辩论时的反对意见-道德层面

年轻的威廉·格拉斯顿(William Gladstone)一得到机会,就攻击了“这种不光彩的、恶毒的买卖”:

我不知道这样一种战争,也没有在历史书中读到过这样一种战争,这种战争的起源是不正义的,精心设计去进行这种战争,是为了给这个国家蒙上永久的耻辱……在尊敬的勋爵的支持下,(我们的)国旗被高扬起来去保护一种无耻的走私生意。

——[英]蓝诗玲:《鸦片战争》,刘悦斌译,北京:新星出版社,2020年

1841年參與占領香港的英國官員莊士敦憶述:「赤柱村是全島最大及最重要的村落……共有房屋及商鋪一百八十間……居民從事農耕、商業及腌曬鹹魚,約有農田六十畝……常有爲數三百五十多艘大小船艇在此停泊。」

《新唐書》卷43上《地理志》關于「屯門鎮兵」記述 ——周佳榮《香港古代史》,三聯書店香港有限公司,2021年,P42。 標注「香港」的明代地圖。明萬曆二十三年(1595年)郭棐編《粵大記》卷32第38至40頁插圖。

——林凖祥《香港·開港:歷史新編》, 中華書局(香港)有限公司,2019年,p6。

1841年2月1日,在佔領香港的六天后,英國駐華商務總監義律便發表文告安民:「一切禮教儀式、風俗習慣及私有合法財産權益,概准仍舊自由享用。官廳執政治民,概依中國法律風俗習慣辦理,但廢除各種拷刑,幷准各鄉耆秉承英國官吏意旨管轄鄉民,仍候國主裁奪。」

——《香港與中國:歷史文獻資料彙編》,香港:廣角鏡出版社有限公司, 1981年P164

港英當局在管治香港過程中,實行種族歧視政策。例如:1845年,港英當局頒布管理港口章程16條。其中第15條規定:每晚9時以後非有特別護照,不准行船;但船上有外國人者不在此限。當局還堅持華童與西人子弟分校就讀的政策。普通西方商人也對華人充滿歧視。

把香港的歷史文化發展,局限在鴉片戰爭之後,一切歸功於英國殖民政府,好像英國人如上帝一般創造了香港,創造了香港文化,完全是一種錯亂的迷思,混淆了地理疆域(空間)的變化,也誤會了歷史進程(時間)中是甚麽人(是英國殖民者,還是本地中國居民)在塑造文化的實體。

——香港城市大學中國文化中心《考察香港——文化歷史個案研究》,序言,三聯書店(香港)有限公司,2005年

1841年1月27日对英宣战

英雄谱 耻辱柱

1841-1 大角、沙角 副将陈边升(土家族)

1841-2 虎门炮台 广东水师提督关天培

1841-5 三元里 当地居民和士绅打退英军 1841-5 靖逆将军奕山,广州挂白旗,赔款

1841-8 厦门 总兵江继芸阵亡

1841-9 定海 总兵葛云飞、郑国鸿(回族)、王锡朋殉国

1841-10 镇海 总兵谢朝恩战死,两江总督裕谦投水自尽 1841-10 浙江提督余步云临阵脱逃,英军攻宁波时,又提前一天弃城逃跑

1841 台湾 台湾道姚莹和总兵达洪阿多次打退英军

1842-6 吴淞口 江南提督陈化成战死 1842-3 扬威将军奕经冒然出击失败,慈溪失守,逃到杭州

1842-7 镇江 副都统海龄(满族)战死 1842-6 两江总督牛鉴闻风逃遁。宝山、上海失陷

清政府与列强签订《南京条约》《虎门条约》《望厦条约》《黄埔条约》

原因:

落后于世界潮流

武器军备落后

政治腐败与投降派

影响:

割让香港岛;

被迫开放五个口岸和协定关税

领事裁判权

片面最惠国待遇(地位)

通商口岸传教

被迫卷入资本主义世界市场

(4)不平等条约的危害

1842年《南京条约》规定:“自今以後,大皇帝恩准大英国人民带同所属家眷,寄居大清沿海之广州福州厦门宁波上海等五处港口,贸易通商无碍。且大英君主派设领事、管事等官住该五处城邑,专理商贾事宜,与各该地方官公文往来,令英人按照下条开敍之例,清楚交纳货税、钞饷等费。”

——王铁崖编《中外旧约章汇编》第一册,北京:生活·读书·新知三联书店,1957年,P31

《五口通商章程:海关税则》(1843年10月8日于虎门)第13款规定:“其英人如何科罪,由英国议定章程、法律发给管事官照办。华民如何科罪,应治以中国之法,均应照前在江南原定善后条款办理。”

——王铁崖编《中外旧约章汇编》第一册,北京:生活·读书·新知三联书店,1957年,P42

1842年9月24日《江南善后章程》第7款:“英国商民既在各口通商,难保无与内地居民人(等)交涉狱讼之事,应即明定章程,英商归英国治理,华民由中国讯究,俾免衅端。他国夷商,仍不得援以为例。”(《道光年间夷务和约条款奏稿》)

近代领土主权和行政主权受损起点:租界、租借地、使馆区、铁路附属地;口岸驻军舰;部门行政管理权-海关;势力范围。

在不平等的条约制度中,领事裁判权居于中心地位,成为其他条约特权的基础。如赫德(Robert Hart)所言,“治外法权是包含在一系列条约中的中心思想”,它“构成每一条约的基础,贯穿于每一条约的条款中”,是“造成一切损害的根源”。这是“一种无价的特权”,是“最最重要的“也是最本质的一项条约中的条款”。也就是说,这一特权是外国列强向中国进行政治、经济、文化侵略,行使其他各种特权的重要保障,丹麦驻华公使欧哀深曾把领事裁判权、租界、协定关税,列为破坏中国主权完整的三大魔鬼。

——王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(上),北京:社会科学文献出版社,2016年,P125

关税自主权丧失

英国商人“应纳进口出口货税、饷费,均宜秉公议定则例”。这就是说,中国海关无权自行确定进出口货物的税率,必须与英国共同议定。这项规定,开了协定关税的恶例,使中国丧失了海关自主权,为外国资本主义对中国进行经济掠夺提供了便利条件。

另外,《虎门条约》中还附有《海关税则》。其中规定的进出口货物税率,都比鸦片战争前降低了50%左右,有的甚至降低了90%。《海关税则》还规定,未列入本税则的进出口货物,一律“值百抽五”。进出口税率的降低,有利于英国向中国倾销商品和掠夺原料,把中国纳入资本主义世界市场。《海关科则》的签订,使中国海关失去了保护本国经济发展的作用。

——李侃《中国近代史》P29、30

五口开放通商后,英围资本家,尤其是纺织业资本家曾充满幻想地认为“只消中国人每人每年需用一顶棉织睡帽,不必更多,那英格兰现有的工厂就已经供给不上了”。1852年3月,英国驻广州全权代办密切尔在一份报告书中也兴高采烈地写道:“一想到和三万万或四万万人开放贸易,大家好像全都发了疯似的……璞鼎查告诉他们,说是他已为他们的生意打开了一个新世界。这个世界是这样的广阔,‘倾兰开夏人全部工厂的出产也不够供给他一省的衣料的’。”他们把大量棉纺织品和其他商品源源不断地运到中国,甚至把中国人根本不使用的餐具刀叉和钢琴之类的商品也大批运进来(马克思《英中条约》)。

——张海鹏《中国近代通史》第二卷,P505

五口通商附粘善后条款

(1843年10月8日于虎门)

向来各外国商人止准在广州一港口贸易,上年在江南曾经议明,如蒙大皇帝恩准西洋各外国商人一体赴福州、厦门、宁波、上海四港口贸易,英国毫无靳惜,但各国既与英人无异,设将来大皇帝有新恩施及各国,亦应准英人一体均沾,用示平允;但英人及各国均不得藉有此条,任意妄有请求,以昭信守。

——王铁崖编《中外旧约章汇编》第一册,北京:生活·读书·新知三联书店,1957年,P36

中美《五口贸易章程:海关税则》

(一八四四年七月三日,道光二十四年五月十八日,望厦)

合众国来中国贸易之民人所纳出口、入口货物之税饷,俱照现定例册,不得多于各国。一切规费全行革除,如有海关胥役需索,中国照例治罪。倘中国日后欲将税例更变,须与合众国领事等官议允。如另有利益及于各国,合众国民人应一体均沾,用昭平允。

合众国民人在中国各港口,自因财产涉讼,由本国领事等官讯明办理;若合众国民人在中国与别国贸易之人因事争论者,应听两造查照各本国所立条钓办理,中国官员均不得过问。

和约一经议定,两国各宜遵守,不得轻有更改;至各口情形不一,所有贸易及海面各款恐不无稍有变通之处,应俟十二年后,两国派员公平酌办。又和约既经批准后,两国官民人等均应恪遵;至合众国中各国均不得遣员到来,另有异议。

中外旧约章汇编,第一册,P51、55、56

(5)修约问题与战争再次爆发

英国人利洛(Granville G. Loch)在《缔约日记》中对这些谈判大吏做了这样的描述:“在欧洲,外交家极为重视条约的字句与语法。中国代表们并不细加审查,一览即了。很容易看出他们们所焦虑的只是一个问题,就是我们赶紧离开。因此等他承认条约以后,就要求大臣将运河中的船只转移到江中。”

道光帝说,“不得不勉允所请,藉作一劳永逸之计”,“从此通商,永相和好”。耆英也认为,“惟一切善后事宜,尚须明晰妥议,立定章程,尽一办理,方可期一劳永逸,永杜兵端”。

护理两广总督、广东巡抚程矞采对美也要求订约很不理解,答复说:“英咭利与中国构乓连年,始议和好,彼此未免猜疑,故立条约以坚其信。若贵国自与中国通商二百年来,凡商人之来粤省者,无不循分守法,中国亦无不待之以礼,毫无不相和好之处,本属和好,何待条约?”

依据“一体均沾”条款扩大侵略权益

1854年(咸丰四年),中英《南京条约》届满12年。英国借口中英《虎门条约》中片面最惠国待遇条款规定的“一体均沾”原则,援引中美《望厦条约》中第34条关于12年后酌行变通的规定,向清政府提出全面修改《南京条约》,要求中国全境开放通商、鸦片贸易合法化、进出口货物免交子口税、外国公使常驻北京等。法美两国也分别要求修改条约。但这些要求一概遭到了清政府的拒绝。1856年(咸丰六年),中美《望厦条约》又届满12年,美国在英法两国的支持下,再次提出修改条约的要求,英法两国也乘机提出同样的要求,结果再次遭到清政府的拒绝。于是英法两国便在俄、美的支持下,联合发动了新的侵华战争。

——张海鹏主编《中国近代通史-近代中国的开端(1840-1864)》第二卷,P498-499

不平等条约体系严重损害国家主权与国家安全

利用这些不平等条约的保护,西方列强以条约口岸为据点与基地,从沿海地区到中国腹地,大肆地倾销其机器化生产的廉价商品,掠夺中国传统的丝、茶等农产品原料,把中国变为其巨大的商品销售市场和原料供应基地。同时,西方列强以不平等条约相关条款的规定为借口,进一步扩大其在华侵略权益,勒索租界,建立租界“政府”,控制中国海关,使租界地成为游离于中国主权之外的“国中之国”,更使中国领土的完整继香港被英国割占、澳门为葡萄牙强占之后受到严承的损害,使中国的行政司法权、关税自决权、海关行政管理权、领海权等受到严重的破坏。中国国家权益严重流失,国家安全受到巨大威胁。更有甚者西方列强在不平等条约体系之下与中国进行所谓的“合法”贸易的同时,不改其殖民主义侵略者的本性,对中国进行更大规模的鸦片走私贸易,使鸦片烟毒较鸦片战争爆发前更形严重;而且,以英国为首的西方列强,还公然由条约口岸出发,劫掠、贩卖数以万计的华工至其海外殖民地,对中国人民犯下了新的血腥罪行。

——张海鹏主编《中国近代通史-近代中国的开端(1840-1864)》第二卷,P504

1854年4月包令继任为英国驻华公使,英国外交部克拉兰敦曾训令他:“有些条款最好弄到手,它们甚而是我们根据条约本应享有的。在它们当中,我将加以指出的,是与中国官方无限制的来往和自由进入一些中国城市特别是广州的问题。”美国也另遣麦莲代替对英怀有猜忌的马沙利担任驻中国公使,以期在侵华问题上与英国形成合作。同时,由于在欧洲克里米亚战争中英、法联合对俄国作战,两国在远东关系方面也更趋密切。这样,在对华修约交涉问l题上,形成了以英国为首,并由美法两国积极支持和合作的局面。

——张海鹏主编《中国近代通史-近代中国的开端(1840-1864)》第二卷,P508

立场

观点

方法

合理性:合众国中“各国”;商约

正义性:反抗侵略;过程叙述;性质分析与评价

影响:

丧失东北大片领土

鸦片贸易合法化

丧失内河航运权

打击了皇室的自信心

进一步打开中国市场

原因:

武器装备落后

天朝上国思想

外交失败

英国不光是从事鸦片贸易赚取利润,还为鸦片发动战争。由于中国政府拒绝使鸦片走私贸易合法化,英国于1839-1842年间和1856-1860年间发动了针对中国政府的军事远征,却声称它的主要目的是打开中国自由贸易的大门。英国在亚洲从事鸦片贸易及为之发动战争的历史,是明显的机会主义和伪善行为,因为它的政客、商人和军人都隐瞒了他们在文明和进步的幌子下为保护非法的毒品贸易而战的事实。

——[英]蓝诗玲著:《鸦片战争》 ,刘悦斌译,北京:新星出版社,2015年

(林则徐提出)“制炮必求极利,造船必求极坚。”(林则徐,《林则徐奏稿》(中)[M].北京:中华书局,1965年,865)

(林则徐总结对英军入侵的八字要言)“器良、技熟、胆壮、心齐”,认为“第一要大炮得用,今此物置之不讲,真令岳、韩束手,奈何,奈何!”(杨国祯,《林则徐书简》[M],福州:福建人民出版社,1985年,193)

(林则徐认识到)值此“防夷吃紧之际,必须时常探访夷情,知其虚实,始可以定控制之方”。(中国史学会,《鸦片战争》(二)[M],上海:上海人民出版社,2000年,195.)

(林则徐)“日日使人刺探西事,翻译西书,又购其新闻纸。”(魏源《魏源集》(上册)[M].北京:中华书局,1983年,174.)

(林则徐)“养有善译之人,又指点洋商通事引水二、三十位,官府四处探听,按日呈递”。(中国史学会,《鸦片战争》(二)[M],上海:上海人民出版社,2000年,526.)

(6)开眼看世界

翻译《万国公法》

1758年出版的瑞士人滑达尔所著《万国公法》又称《国际法运用在行为和民族与主权事务的自然法则的原则》。林则徐主持翻译部分内容,最初编入《四洲志》,后魏源选择其中若干段落,辑入《海国图志》六十卷本的第五十二卷,以后辑入百卷本的第八十三卷。译文分别由袁德辉和米利坚医生伯驾译出。共计摘译该书第三十七章(实为第37页)的一小段、第一百七十二条和第二百九十二条(实为第172页和292页),内容涉及战争、敌对措施如封锁、禁运等,是直接为勒令义律交出杀害林维喜案凶犯作参考的。

——来新夏编:《林则徐年谱长编》上册,上海:上海交通大学出版社,2011年,P350

1841年夏秋,已被革职遣戍新疆伊犁的林则徐路过镇江,与好友魏源同宿一室,对榻畅谈。林则徐将《四洲志》等编译的有关外夷资料交给魏源,嘱其编撰成书。魏源不负重托,于《南京条约》订立后不久整理成《海国图志》(1842)出版。一些有关外夷的书,也在这一阶段出版,如梁廷枏的《海国四说》(1846)、姚莹的《康輶纪行》(1846)、徐继畲的《瀛寰志略》(1848)。其中影响最大的,当属《海国图志》和《瀛寰志略》。

《海国图志》对世界五大洲和许多国家的历史、地理做了详细的介绍,并绘有地球全图和各洲分图共75幅,界划非常清晰。后来梁启超在《清代学术概论》中说“治域外地理者,源实为先驱”,足见其历史意义之深远。

王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(下),北京:社会科学文献出版社,2016年,P922

《瀛寰志略》为福建巡抚徐继畲所著,共10卷,约14.5万字,收图42幅,其中只有一幅关于日本和琉球的地图未用西方所绘地图,其余都按西方原图描摹。在当时,这是大胆的非法之举。在这部著作中,他首先比较全面地介绍了地球的概貌和各大洲的基本知识、经纬度的划分等,然后分别介绍亚洲、欧洲、非洲和美洲这四大洲各国地理、历史和现状,还介绍了太平洋、大西洋、印度洋及南极的基本情况。可以说,他的著作是当时中国最高水平的世界地理、历史著作,代表了当时中国人对世界认识的最高水平。

王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(下),北京:社会科学文献出版社,2016年,P923

鸦片战争的失败是中国的耻辱,是中国的危机,也是中国走向世界走向现代的一次机会。但是,清朝从上到下仍沉浸在天朝上国的迷梦中,不愿正视现实,最多从传统狄夷边患的角度理解此事。所以,对外部世界的认识并无根本性变化。在鸦片战争时,自古就有的华夏与狄夷人种的生理构造不同论仍大有市场。有人认为是这种生理构造不同导致“立教不同”;有人认为夷人眼睛不能夜视,清军可以夜袭获胜;有人认为夷人膝盖不能弯曲,无法平衡,可以用长竿将其捅倒;甚至林则徐都认为夷人无中国大黄、茶叶即肠塞不通,可以禁止茶叶、大黄出口作为制敌手段……本来,战后以魏、徐之作为代表的一批“睁眼看世界”的书应能开阔人们的视野、改变华夏中心论,但巨大的保守氛围使他们的心血之作作用有限,结果,在10年后的第二次鸦片战争中,许多官员奏章中的御敌之策竟与10年前类似。从这个意义上说,中国白缴了鸦片战争的“学费”,浪费了一次失败、一次危机和一次机遇。

王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(下),北京:社会科学文献出版社,2016年,P924

和议(即清政府签订《南京条约》——引者注)之后,都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。海疆之事,转喉触讳,绝口不提,即茶坊酒肆之中,亦大书免谈时事四字,俨有诗书偶语之禁。

中国近代史资料丛刊《鸦片战争》第5册,神州国光社1954年版,第529页。

第17课 寻求国家出路的探索和列强侵略的加剧

太平天国运动和洋务运动

边疆危机-甲午战争及《马关条约》-瓜分狂潮

自强求富失败及统治危机、民族危机加深

第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

子目 要点 课本预设问题 问题-活动链

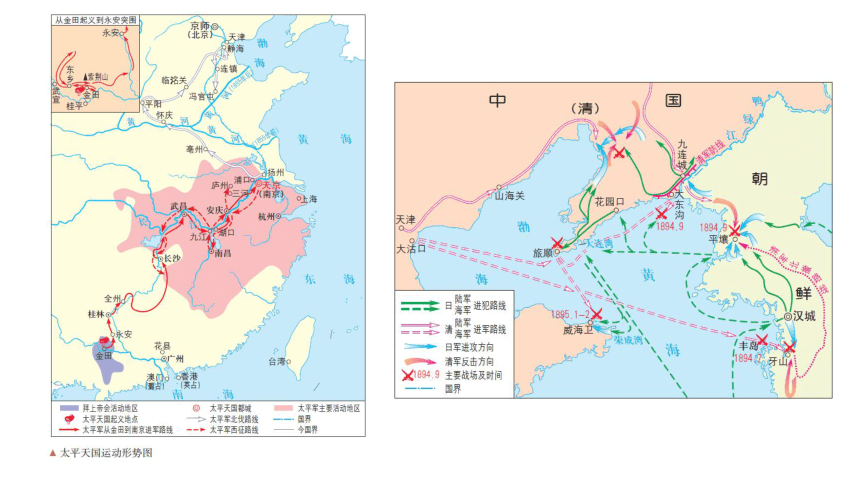

太平天国运动 从金田起义到定都天京,天京变乱到运动失败,天朝田亩制度和资政新篇,局限性与影响 读图-梳理过程;

读课文与材料,分析局限性

洋务运动 洋务运动概念内涵;自强与求富及实践;洋务新政的意义与影响 学思之窗:阅读上述史料,你能理解洋务新政的目的吗? 学习拓展:搜集资料,进一步了解近代中国工人阶级和资产阶级产生的情况。 读材料-分析目的;

列表梳理早期现代化的表现

读材料-分析影响

边疆危机和甲午中日战争 左宗棠收复新疆-新疆建省;中法战争-台湾建省;甲午战争、马关条约及其危害;台湾人民抗日 思考点:你能说说中国在甲午中日战争中失败的原因吗?(宗藩体系到不平等条约体系) 列时间表并结合地图,说明边疆危机及危害

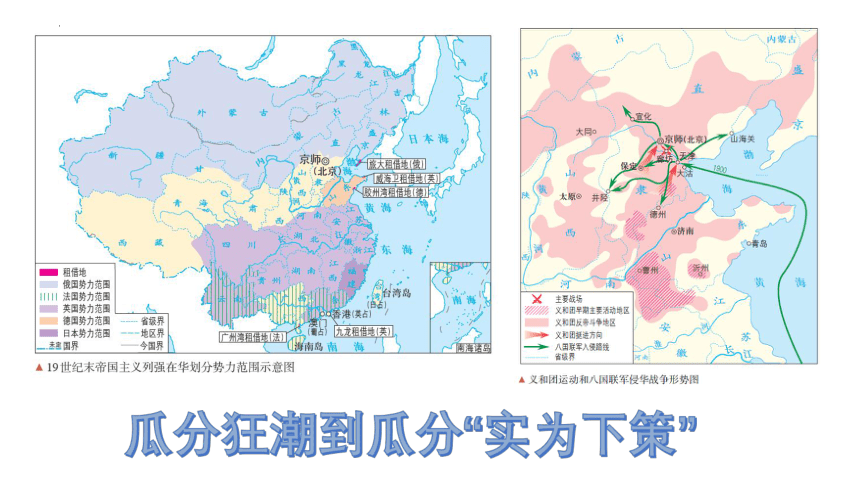

瓜分中国的狂潮 三国干涉还辽,借款,列强瓜分中国狂潮 问题探究:对照《19世纪末帝国主义列强在华划分势力范围示意图》,谈谈你对毛泽东这段论述的认识。 结合史实分析马头条约的危害。

局限性

必然性

危害性

第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

子目 学习聚焦 学习目标预设 问题-活动链

太平天国运动 太平天国提出了一系列社会政治主张。由于领导集团内讧,不能突破封建秩序,太平天国运动最终失败。 通过梳理太平天国运动、洋务运动的过程并阅读相关史料,理解农民阶级和地主阶级为挽救民族危亡的努力,认识其失败的必然性并客观评价其历史意义。 读图-梳理过程;

读课文与材料,分析局限性

洋务运动 致力于“自强”“求富”的洋务运动是清朝统治阶级的自救运动,未能达到目的。 读材料-分析目的;列表、读材料-分析影响

边疆危机和甲午中日战争 19 世纪60 年代后,中国出现了严重的边疆危机。甲午中日战争与《马关条约》的签订,进一步把中国社会推向了半殖民地半封建社会的深渊。 通过梳理边疆危机、甲午战争和列强瓜分中国的相关史事,绘制民族危机加深的时空示意图,在特定历史条件下认识中国反侵略斗争形势的艰巨性和民族危机的深重。 列时间表并结合地图,说明边疆危机及危害

瓜分中国的狂潮 清政府向欧洲大借款、列强在华划分势力范围和强租租借地, 掀起了列强瓜分中国的狂潮。 结合史实分析马关条约的危害。

第17课内容与思路梳理

整理晚清时期重大事件的时序,强化概念内涵理解和关联建构。

阅读地图,梳理运动从南向北发展的过程。列表梳理两个纲领的内容、未实行的原因。认识主观空想性和客观条件不能实现理想社会。

梳理洋务运动概念的内涵结构。阅读材料分析目的与背景。阅读材料了解资本主义产生。评价洋务运动及失败原因分析。引进西方先进技术维护清朝统治的本质,不能真正维护国家领土主权并实现国家富强的目的。

制作边疆危机时序图,并填写地图,建立民族危机加深的时空观念。列表归纳宗藩体系崩溃的表现。研读材料:当时的几种争论、两个建省的相关材料、马关条约对主权的损害分析、借款及危害分析。

阅读瓜分狂潮地图。阅读新界租借、胶州湾租借的材料,认识危害。

《软尘私议》所称:“和议之后,都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。海疆之事,转喉触讳,绝口不提”

——中国近代史资料丛刊·鸦片战争(5)[M].上海:神州国光社,1954. [2]529

各阶层挽救危亡的探索

阶层 活动 时间 内容

农民 太平天国运动 1851-1864年 《天朝田亩制度》《资政新篇》

地主阶级洋务派 洋务运动 1861-1895年 兴办军事企业、民用企业,学校,海军,留学生

资产阶级维新派 维新变法运动 1895-1898年 戊戌变法,思想启蒙,发展资本主义

农民 义和团运动 1898-1901 扶清灭洋,抗击八国联军侵略

清廷 新政与预备立宪 1901-1911年 发展经济,编练新军,《钦定宪法大纲》与皇族内阁

资产阶级革命派 辛亥革命运动 1895-1911年 辛亥革命结束专制统治,建立中华民国,《中华民国临时约法》

(1)太平天国运动

《天朝田亩制度》,否定了封建地主土地所有制,追求社会财富平均的理想。

《资政新篇》,提出了新的社会经济政策,提出了发展资本主义的主张。

打击了清朝的统治;

引起政治和权力结构的变化 ,湘淮官僚集团形成;

汉人权力增长,地方督抚影响,权力下移;

战乱也破坏了富庶的江南地区的经济发展。

拜上帝教的主张

自身腐败与内讧问题

中外反动势力联合绞杀

《天朝田亩制度》

田产均耕、剩余归公

照旧交粮纳税

恢复家庭生活、着佃交粮

《资政新篇》

洪仁玕作者曾居香港,读过大量西方资产阶级社会科学、自然科学的书籍,此书为其由香港到南京后,向洪秀全提出的学习西方、改革政治的建议。分为《用人察失类》、《风风类》、《法法类》、《刑刑类》四部分。其论治重在“治国必先立政”,而立政必“自大至小,由下而上,权归于一”,“因时制宜,审势而行”。其关键在于“设法用人之得其当”。其要有三:“以风风之”、“以法法之”、“以刑刑之”,即移风易俗、改革政治、发展经济、健全法制,建立具有资本主义性质之政治经济体制,包括:加强中央集权,严禁“朋党”,行“君民一体”、清明廉洁之政治;兴办工矿、交通、运输业、银行业,奖励个人发明创造,发展民族经济;开医院、办学校、设立社会保险等福利事业;破除封建迷信,改变不良风俗习惯,提倡实学,反对八股虚文等。清咸丰九年(1859)经洪秀全批准刊行。因战争环境和历史条件之限制,上述主张未能施行。(郑天挺等,《中国历史大辞典》)

《资政新篇》是吸取西方富强的历史经验,针对中国落后提出来的。“国家以法制为先”是针对“金口玉言”“文字狱”的;“文以记实”是针对“八股文”的;学习西方“富强之邦”是针对“不可用夷变夏”的;自由贸易,“与蕃人并雄”是针对闭关自守的;鼓励工商业是针对“重农抑商”的。

《资政新篇》

领域 内容 意义

政治 立政关键“惟在乎设法用人之得其当”。设法就是制定法律制度。指出“最强之邦,由法善也”。 有鲜明的资本主义色彩,符合社会发展的客观要求,重视中外文化交流并吸收外国先进科技。战争环境无法实施。

经济 效法西方资本主义,发展近代交通事业(铁路、公路、河道、轮船、邮政),发展金融事业(银行纸币保险),奖励民间开矿制造等技艺。

文化 设学馆医院,禁止买卖人口和进口鸦片,提倡务实的学风和文风。

外交 同资本主义国家自由通商,进行文化交流,外国人不得干涉太平天国的内政与国法。

通过政治上调整人事、调节内部矛盾,军事上组建湘军、淮军,经济上开征厘金新辟饷源,外交上“借师助剿”,特别是依靠曾国藩等汉族地方势力,风雨飘摇的清政府终于躲过灭顶之灾,迎来所谓“同治中兴”;曾国藩、胡林翼、左宗棠、李鸿章因此而被推许为“中兴名臣”。但是,汉族督抚势力的崛起在挽救清朝的同时,改变了内满外汉、封疆大吏多由满族权贵出任的传统政治格局,导致清廷军权、财权等大权旁落,形成内轻外重的趋势。这使得清政府统治潜伏着巨大变数,对随后历史的走向产生重大影响。P240

(2)洋务运动

口号:自强、求富

目的:引进西方先进技术维护清朝统治

洋务派代表:奕訢、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞、崇厚等

军事工业:江南机器制造总局、福州航政局、天津机器局、金陵机器制造局、汉阳兵工厂等

民用企业:上海轮船招商局、上海机器织布局、开平煤矿、汉阳铁厂等

海军:北洋海军(1888年成军),南洋海军、福建海军。

学校:京师同文馆、福州航政学堂等

影响:引进先进技术生产;早期现代化尝试;未能实现抵御外敌侵略。

《资政新篇》传到清朝统治地区以后,得到有识之士的赞赏。赵烈文将它推荐给曾国藩,并对曾国藩说:“其中所言,颇有见识”,“其长处颇能变通用之”,“观此一书,则贼中不为无人,志云:知己知彼,百战百胜,有志之士,尚无忽诸。”过了五个月,赵烈文又上书曾国藩说:“夫夷人非异人也,术非异术也,反其所为而用之,其效必可也”,“用夷之道,还施于彼,其事亦易,非甚难为也。”

曾国藩上书显示其目的

咸丰十一年(1862 年)七月十八日曾国藩在《复陈购买外洋船炮折》中说:

况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募覃(tán)思(深广)之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻,可以勤远略。

李鸿章“上曾中堂”(同治元年十二月十五日)的信

用兵在人不在器,自是至论,鸿章尝往英、法提督兵船,见其大炮之精纯,子药之细巧,器械之鲜明,队伍之雄整,实非中国所能及。其陆军虽非所长,而每攻城劫营,各项军火皆中土所无,即浮桥、云梯、炮台,别具精工妙用,亦未曾见,独未能扎营住帐房,又临敌审慎,胆气多歉,此则不及中国好兵耳。(P186)

鸿章亦岂敢崇信邪教求利益于我,唯深以中国军器远逊外洋为耻,日戒谕将士,虚心忍辱,学得西人一二秘法,期有增益而能战之。程学启、郭松林等皆坚僻自是,不肯求教,刘铭传稍稍解悟,又急索真炸炮、大炮不得,若驻上海久而不能偷(资?)取洋人长技,咎悔多矣。(P187)

——摘自《李鸿章全集》第29册“信函一”,顾廷龙、戴逸主编,合肥:安徽教育出版社,2008年

自强:购买到创办军事工业

1861年7月4日,奕 等人奏请购买外洋船炮,以对付内外交困的危局,指出“蟊贼末能尽去,非拔本塞源之方也”,认为“贼情愈张,而外国之情必因之而肆”,强调“船炮不甚坚利,恐难灭贼”,主张“购买外国船炮,并请派大员训练京兵,无非为自强之计,不使受制于人”。9月11日,曾国藩遥相呼应,奏称“恭亲王奕 等奏请购外洋船炮,则为今日救时之第一要务”“李鸿章自述:“自同治元年臣军到沪以来,随时购买外洋枪炮,设局铸造开花炮弹,以攻剿甚为得力”;赞同“彼机巧之器,非不可以购求学习,以成中国之长技”。1864年,他又强调:“今昔情势不同,岂可狃于祖宗之成法,必须尽裁疲弱,厚给粮饷,废弃弓箭,专精火器”,主张“仿立外国船厂,购求西人机器,光制夹板火轮,次及巨炮兵船,然后水陆可恃”,指出“中土士夫不深悉彼此强弱之故,一旦有变,曰吾能御夷而破敌,其谁信之”。左宗棠也认为:“泰西巧而中国不必安于拙也,泰西有而中国不能傲以无也。”P243-244

兰州织呢局

左宗棠对兰州织呢局曾抱以厚望:“今日之学徒,皆异时师匠之选,将来一人传十,十人传百,由关内而及新疆,以中华所产羊毛,就中华织成呢片,普销内地,甘人自享其利,而衣褐远被各省。”但事先缺乏必要的规划特别是产销市场、技术要求等方面的考察,决策主观随意。当时有些人认为这种工厂最好设在汉口,把原料运到汉口来制造、销售,因为汉口交通便利,有利于产品的销售。反观兰州府一带,虽位于西北羊毛产地,有购买原料成本低廉的优点,但当地人口稀少,地方贫瘠,购买力低,况且这一地区“均尚棉布”,呢布销路更狭。然而左宗棠没有采纳这些意见,毕竞甘肃是他管辖的省份,他坚持在这里设厂。

1906年去兰州游历的英国人(布鲁斯)在原厂区“非常吃惊地见到一个设备完整、费用极高的欧式羊毛加工厂……它显然花费了成千上万英镑,这里有发动机室、发动机、织机、梳毛机、清洗机、冲压机,事实上这里有整套完全用蒸汽力发动的现代工厂必需的机器,甚至它约两英尺宽的皮发动带也保存完整。尽管所有的机器都在无关紧要的维修之中,但看得出还能继续使用”。

京师同文馆

1862年,设英文馆;

1863年,增设法文馆、俄文馆;

1866年,设天文馆、算学馆;

1871年,设德文馆。

1876年,规定学习英法俄德文外,兼习数学、物理、化学、天文、航海测算、万国公法、政治学、世界历史、世界地理、译书等;

1888年,添设格致馆、翻译处。

1895年,设东文馆,学习日文。

P263-264

洋务运动评价

自强运动虽然有其种种缺点,但却标志着工业化的开始,并在中国播下了现代化的种子,它具有许多深远的影响:第一,大多数制造局、船政局、机器局、学堂和新派企业都开办在条约口岸和沿海及长江沿岸的城市,在那里最有可能获取洋人的帮助;这些事物有助于上海、南京、天津、福州、广州和汉口等大都市的发展。第二,周围农业地区的务农人口被吸引到这些都市中成为产业工人或劳工,促使了这些城市的规模飞速膨胀,并逐渐形成一个新的工人阶级。第三,这些新型的工业和企业造就了新型的职业人士如工程师、经理和实业家,而那些出洋留学的人士归国后,也成为陆军、海军、学堂和外交机构中的领头人,他们促使了中国新的管理和实业阶层之诞生。

——徐中约著:《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》(第6版),计秋枫等译,北京:世界图书出版公司北京公司,2008年,P229

洋务企业、民族企业和资本主义企业

洋务派官僚举办的这些近代军事工业,除了采用机器生产和雇佣劳动外,资本主义的成分很少,基本上是属于封建性的官办工业。它们的企业经费由官款拨充,制造出来的产品如枪炮、弹药、轮船等,由政府调拨军队使用,并不以商品形式式进入市场,企业经营的目的,也不是着眼于赚取利润,而是为了镇压人民和维护统治。在经营管理方面,仍沿用封建衙门的那套方式,官场腐败的种种陋习,被照旧移用到企业内部。P252

1873年1月14日,上海轮船招商公局正式开业,半年后改名为轮船招商总局,习称轮船招商局,它是中国第一家资本主义性质的近代航运企业。它的出现,打破了鸦片战争后外国资本主义把持中国沿海轮运业的一统天下,挽回了一部分民族利权。1878年开办的开平煤矿,是中国当时规模最大的近代煤矿。它的创办,标志着中国采煤业开始从手工作业阶段向机器生产过渡,劳动生产率明显提高。P256

华商资本的流向

买办以附股的形式,参与在华外资企业的投资。其中就有航运业,“各省在沪殷商,或置轮船,或挟资本,向各口装载贸易,俱依附洋商名下”。美商旗昌轮船公司100万两开业资本,有六七十万两是华人投资。仅唐廷枢一人,就握有英国怡和洋行华海轮船公司全部股本的25%。

唐廷枢在担任轮船招商局总办之前,曾在英商怡和洋行当了10年的买办。其间,他曾以大量的资金附股以航运为主的众多外资企业,并在企业经营管理方面获得“丰富而广阔的经验”。离开怡和进入轮船招商局后,他又把附股的外籍轮船带到招商局“入局经营”。

1878年开平煤矿80万两创办资本中,原英商怡和洋行买办徐润一人的股份,就达15万两,约占总数的19%。

第一次鸦片战争以后,在西方资本主义的刺激和影响下,同时也为丰厚的利润所吸引,一部分手中所有资金的地主、官僚、买办和旧式商人开始对投资新式商业和机器工业发生兴趣,到19世纪六七十年代,这种投资活动已变得较为普遍。

商业方面,19世纪40年代上海等地的一些京广杂货店已开始销洋货,1850年左右陆续出现了新型的专销洋布的清洋布店,60年代又有新型五金商店等开设。我国第一家五金商店——顺记五金洋什货号,是由原上海百汇路摊贩叶澄衷于1860年出资创设的。

章开沅《中国近代民族资产阶级研究(1860-1919)》,P124

从表1中可见,1913年以前民族资本近代企业的创办人或主要投资者中,有一半以上是官僚地主,23.8%为买办,16.4%为商人。事实证明,中国早期资产阶级主要由一部分官僚、地主、商人和买办通过投资于企业而转化形成的结论,完全符合历史的实际。

——章开沅等《中国近代民族资产阶级研究(1860-1919)》,P127、128、129

官督商办:吸纳资金与经营环境

洋务派官僚举办的民用企业,大多是从事商品生产的工矿业和对外营业的交通运输业,采用雇佣劳动,以营利为主要目的,属于资本主义性质的近代企业。据统汁,至1894年,洋务民用工业资本总额3961万元……洋务民用企业的经营管理方式,除“官办”外,还采取了“官督商办”和“官商合办”的形式。三者之中,尤以“官督商办”为多,如轮船招商局、开平矿务局和上海机器织布局等,都是采用官督商办的方式。所谓官督商办,就是民间集资设立企业,由政府委派官员经营管理。P257-258

私人资本创办的企业

在洋务运动期间,已有一些民间资本独立创办办一批近代企业,其中有船舶修造业。上海发昌机器厂,原是1866年开设的一家手工锻铁作坊,设在虹口美商杜那普所办船厂近侧,专为其打制船用零部件。1869年开始使用机床,并能自己制造小轮船。1890年拥有车床10余台、牛头刨床2台、钻床3台、龙门刨床1台等多种机械设备,最多时工人300余名。继起者有1875年的建昌铜铁机器厂、1880年的远昌机器厂、1881年的合昌机器厂、1882年永昌机器厂、1885年的广德昌机器造船厂和通裕铁厂等。它们多数设在黄浦江边的虹口,限于资金和技术,业务大多依附于外资船厂,承揽一些零星加工业务。P268

私人资本创办的企业

机器缫丝,也是民族资本较早涉足的工业部门。最早的创办人是原籍广东南海县的侨商陈启沅。1872年,他在家乡创设继昌隆缫丝厂。雇用工人六七百名。i亥厂开办后,出丝精美,行销欧美,获利丰厚,以至效仿者接踵而起。机器缫丝业的另一个中心是在上海。1882年,继外资缫丝厂之后,以公和永丝厂为先行,有一批华商相继投资兴办缫丝厂。1886-1894年,除公和永之外,又有裕成、延昌恒、纶华、锦华、新祥、信昌、乾康等七家民族资本机器缫丝厂先后创办。据统计,截至1894年,民间资本创办的近代工业先后约有139家,其中有的企业开办不久就停办歇业,它们主要分布在船舶修造、缫丝、面粉、火柴、造纸、印刷、榨油等行业。P268

1865年阿古柏入侵

1875-1878年左宗棠收复新疆

1884年新疆建省

1895年俄英瓜分帕米尔

美国侵扰台湾

1874年日本侵台

1885年台湾建省

1883-1885年中法战争

甲午战争

八国联军

1874年英国侵扰云南(马嘉理)

1888年英国侵略西藏

(3)边疆危机与当时的争论

海防与塞防

弃藩自保、固藩自保、保藩固圉

以夷制夷、联俄制日

越南条款

(一八八五年六月九日,光绪十一年四月二十七日,天津)

第一款 越南诸省与中国边界毗连者,其境内,法国约明自行弭乱安抚。其扰害百姓之匪党及无业流氓,悉由法国妥为设法,或应解散,或当驱逐出境,并禁其复聚为乱。惟无论遇有何事,法兵永不得过北圻与中国边界,法国并约明必不自侵此界,且保他人必不犯之。……

第七款 中法现立此约,其意系为邻邦益敦和睦、推广互市,现欲善体此意,由法国在北圻一带开辟道路,鼓励建设铁路。彼此言明,日后若中国酌拟创造铁路时,中国自向法国业此之人商办;其招募人工,法国无不尽力劝助。惟彼此言明,不得视此条系为法国一国独受之利益。

19世纪50年代,反清起义,民族分裂分子以反清为幌子,大搞民族分裂活动。

1865年(同治四年),浩罕军官阿古柏于 “护送”布素鲁克侵入新疆,攻占了喀什噶尔(今喀什地区)。

1867年(同治六年),阿古柏自立为王,建立了“哲德沙尔国”。

1870年,阿古柏勾结民族分裂分子,投靠沙俄及英国等列强。

1871年,沙俄公然出兵伊犁,并进一步沿青海、甘肃一带,进入长城以南。

1875年(光绪元年),清廷以左宗棠为钦差大臣,督办新疆军务。

1876年春,左宗棠移师肃州(今甘肃酒泉),命刘锦棠为前敌总指挥,带兵出征,开始了收复新疆之役。仅半年时间,便收复了除伊犁以外的北疆全部地区,阿古柏被迫固守南疆。

1877年三月,收复南疆之役开始,几天时间便相继攻克吐鲁番、达坂城以及托克逊,打开了进军南疆的通道。阿古柏已于吐鲁番被攻破后,服毒自杀。

崇厚为钦差大臣出使俄国,1879年私自签订了《交收伊犁条约》(即《里瓦几亚条约》),中国除收回伊犁几座空城外,丧失了霍尔果斯河以西及伊犁南境的特克斯河流域大片领土,俄国在西北地区多处增设领事,伊犁周边均为沙俄包围,危害极大。

1881年,曾纪泽与俄国签订了《中俄伊犁条约》,收回了大量权益。在新约中,争回特克斯河流域的2万多平方公里领土;俄国商人在新疆贸易,由“均不纳税”改为“暂不纳税”;只添设了赴嘉峪关一条商路;增设嘉峪关、吐鲁番两处领事;赔款金额增至900万卢布。

新疆收复后,为加强统治,清政府一改之前的伯克制、扎萨克制、军府制等行政体制,以“大一统”的理论指导,实行了行省制度。左宗棠对新疆建省认识极为深刻,一再建议清政府尽早实施。经陕甘总督谭钟麟及刘锦棠补充、修订后,终于在光绪十年(1884年),正式建立行省,刘锦棠成为首任甘肃新疆巡抚,魏光蠢为布政使。

在新疆,左宗棠禁种婴粟,倡导种粮植麻,推广水稻,种桑养蚕等以发展农业。左宗棠在新疆及西北地区大力推行驻军屯田,兴修水利,解决了军队戍守的后勤补给;开设义学,兴办书院,扩大了当地教育普及与传播。

伊犁将军和新疆建省

清政府于1762年(乾隆二十七年)设立伊犁将军,作为新疆的地方军事长官,管理军政。民政事务仍由各地民族头目自理。在蒙古部和哈密、吐鲁番等地保存札萨克制,设王公管理;在南疆的维吾尔族地区实行伯克制;在汉回族聚居的东部地区则推行州县制,设镇迪道,虽由乌鲁木齐都兼管,但隶属甘肃省。这种以军府制为主体的多元制的行政建制,职能偏重于军事和戍边,各地王公、伯克自行其是,政令难以统一,削弱了清政府在新疆的统治,当外来势力入侵之时,就易出现分裂割据的严重局势。

1884年11月17日(光绪十年九月三十日),清廷正式发布新疆建省的主谕:

新疆底定有年,绥军辑民,事关重大,允宜统筹全局,更定新章。……前经左宗棠创议设立行省,分设郡县,业据刘锦棠详晰陈奏,由部奏准,先设道、厅、府、县等官。现在更定官制,将南北两路办事大臣等缺裁撤,自应另设地方大员,以资统辖。着照所议,添设甘肃新疆巡抚、布政使一员。

清政府任命刘锦棠为甘肃新疆巡抚,仍以钦差大臣督办新疆事宜,调魏光焘为甘肃新疆布政使。1885年,刘、魏先后到达乌鲁木齐汉城(迪化城),建立巡抚及布政使衙门,巡抚以下主要官员亦粗具规模。

台湾建省

乾隆五十三年(1788年)四月初七日,清政府制定巡查台湾例,并且废除了之前御史巡台之例。上谕:

“台湾孤悬海外,远隔重洋;民情刁悍,奸徒易于滋事。嗣后著该省将军、督、抚、提督分年轮值一人前渡台湾,实力稽查整顿。”

1874年11月,沈葆祯上奏《请移驻巡抚折》指出:“夫以台地向称饶沃,久为他族所垂涎;今虽外患暂平,旁人仍眈眈相视;未雨绸缪之计,正在斯时。”

在给李鸿章的书信中写道,“滨海设防,内山抚番,筹费之难,人所共见。而吏治、营制、民风积重难返,虽有巨费,目前亦呼应不灵,转瞬又皆成弊窦”……“宜仿江苏巡抚分驻苏州之例,移福建巡抚驻台,而后一举而数善备”。并且陈述了巡抚驻合“有事可以立断”“统属文武,权归一尊”“耳目能周,黜陟可以立定”等十二条利处。

——赵松林《清代台湾建省之历程》,《统一论坛》 2020年第1期

1884年,柏林会议,瓜分世界的“有效占领”原则

1884年,马江之战,福建海军和马尾船政局被毁

1885年,冯子材,镇南关大捷

1885年,签订《越南条款》(或称《中法新约》),不败而败

1885年,清政府设“总理海军事务衙门”

1885年,台湾正式建省,刘铭传任台湾巡抚,创办台湾机器局

1885年,薛福成出版《筹洋刍议》

1885年,康有为著《人类公理》,在中国最先提出“人的解放”口号

1886年,孙中山毕业于香港中央书院(1892年毕业于香港西医书院)

1888年,北洋海军正式成军

1890年,张之洞创办湖北枪炮厂创办

1893年,汉阳铁厂建成(张之洞);康有为“万木草堂”

1885年10月12日(光绪十一年九月初五日),清廷正式下诏:

醇亲王等奏称台湾要区,宜有大员驻扎等语。台湾为南洋门户,关系紧要,自应因时变通,以资控制。著将福建巡抚改为台湾巡抚,常川驻扎。福建巡抚事即著闽浙总督兼管。所有一切改设事宜,该督抚详细筹议,奏明办理。钦此。

为了扩充军队,日本从1890年就拿出60%的国家财政收入,来建立和发展近代化的海陆军。当时,中国北洋海军2000吨以上的战舰有7艘,共27000余吨;而日本海军的战舰在2000吨以上的仅有5艘,共17000吨。日本政府以超过北洋海军为月标,把添置速射炮和购买最新的巡洋舰,作为发展海军的重点。1892年,日本 提前完成了自1885年就开始的十年扩军计划。……到甲午战争前夕,日本已经建立了一支拥有63000名常备兵和23万名预备兵的陆军,并拥有排水量72000多吨的海军舰只,总吨位大大超过了北洋海军。此外,日本参谋部还不断派遣特务潜入中国,窃取政治军事情报,秘密绘制了中国东北和渤海湾的详细地图,做好了发动大规模侵华战争的准备。(李侃《中国近代史》P194)

(4)甲午战争及影响:

洋务运动失败

北洋舰队覆没

丧失台湾及附属岛屿

大量赔款加重负担

允许在口岸开办工厂

引起列强瓜分狂潮

借款和路矿权丧失

原因:

避战自保策略

海军军费被挪用

政治腐败

11月下旬,日军进攻旅顺。清军虽奋力抵抗,终被日军攻陷。日军发出命令:“凡穿着平民服装,疑为清兵的青壮年者一律诛杀。”日军屠城4天,“户内户外到处是尸体,横积在路中央,通行无法落足,必须踩在尸体上面才可以通过。船坞广场场向东西方向辐射的东街、中街、西街,每条街道皆尸体满地,尸体总数少说有两千具之多。沿海湾向西逃亡者遭到路上的射击,海中漂浮许多被射杀者的尸体”。P328

《马关条约》的规定

现今中国已开通商口岸以外,应准添设下开各处,立为通商口岸,以便日本臣民往来侨寓,从事商业、工艺、制作。所有添设口岸,均照向开通商海口或向开内地镇市章程一体办理,应得优例及利益等,亦当一律享受:

一、湖北省荆州府沙市。

二、四川省重庆府。

三、江苏省苏州府。

四、浙江省杭州府。

日本政府得派遣领事官于前开各口驻扎。

甲午战争的失败给中国带来了深重的灾难,包括大片领土的丧失,巨额财富被掠夺,以及由列强的干涉和因赔款须借款而引起的列强对中国的争夺。俄、法、德三国干涉还辽,接跪而至的就是俄、法向中国贷款4亿法郎,约合库平银1亿两,年息4%,折扣94.125%,期限36年。英、德两国不甘落后,以各种威逼利诱的手段迫使清政府与之签订贷款合同,向清政府贷款1600万英镑,合库平银9762.2万两,除去折扣后清政府实收库平银只有9142.5万两。后来英、德又迫使清政府续借1600万英镑,年息4.5 %,折扣83% ,限期45年。通过这些利息高、折扣大、期限长的巨额贷款,列强不仅可以干预中国内政,而且可以操控中国的经济财政。

外资势力扩大

在甲午战争以前的半个世纪,外国在中国通商口岸设立的企业(如修船厂等),规模较大的、资本在10万元以上的,经过比较广泛的考察,一共不过23家,资本估计为7600万元。而在甲午战争以后至第一次世界大战的不足20年间,根据不完全的统计,同样规模的厂矿,就达到136家,资本在1亿元以上。厂数超过近5倍,资本则超过了12倍。(摘编自汪敬虞主编《中国近代经济史1895~1927》,北京:人民出版社,2000年,P514)

7月19日(闰五月二十七日)以国事艰难之际,蠲除痼习,力行实政为先,命各省将军督抚就本省情形将筹饷、练兵、恤商、惠工等方面具体应办之事妥筹办法复奏。

谕军机大臣等:自来求治之道,必当因时制宜,况当国事艰难,尤应上下一心,图自强而弭隐患。朕宵旰忧勤,惩前毖后,惟以蠲除痼习,力行实政为先。叠据中外臣工条陈时务,详加披览,采择施行,如修铁路、铸钞币、造机器、开矿产、折南漕、减兵额、创邮政、练陆军、整海军、立学堂,大抵以筹饷、练兵为急务,以恤商、惠工为本源,皆应及时举办。至整顿厘金,严核关税,稽查荒田,汰除冗员各节,但能破除情面,实力讲求,必于国计民生两有裨益。著各直省将军督抚将以上诸条各就本省情形,与藩泉两司暨各地方官悉心筹划,酌度办法。限文到一月内,分晰复奏。当此创巨痛深之日,正我君臣卧薪尝胆之时。各将军督抚受恩深重,具有天良,谅不至畏难苟安,空言塞责。原折片均著抄给阅看,将此由四百里各谕令知之。

——《清实录》第56册,中华书局1987版,第837 - 838页

(5)瓜分中国狂潮

时间 条约 内容

1898年3月 中德《胶澳租界条约》 强占胶州湾(99年),把山东变成势力范围,胶济铁路沿线采矿

1898年5月 中俄《旅大租地条约》《续订旅大租地条约》 租借旅顺大连(25年),辽东半岛落入俄国手中,东北全境成为势力范围。

1899年 中法《广州湾租界条约》 租借广州湾(99年),修建滇越铁路,滇桂粤成为势力范围

1898年2月 英国强迫清政府同意不将长江沿岸各省让与或租给他国 长江流域成为英国势力范围

1898年4月 日本 强迫清政府同意不把福建租让给其他国家 福建成为日本势力范围

1898年6月 中英《展拓香港界址专条》 租借“新界”-深圳河以南界限街以北及附近岛屿(99年)

1898年7月 中英《订租威海卫专条》 租借威海卫

1899年 美国提出门户开放政策

大清国皇帝已允将胶澳之口,南北两面,租与德国,先以99年为限。德国于所租之地应盖炮台等事,以保地栈各项、护卫澳口。

中国国家允准德国在山东盖造铁路二道:其一由胶澳经过潍县、青州、博山、淄川、邹平等处往济南及山东界;其二由胶澳往沂州及由此处经过莱芜县至济南府。其由济南府往山东界一道,应俟铁路造至济南府后,始可开造,以便再商与中国自办干路相接。此后段铁路经过之处,应于另立详细章程内定明。

于所开各道铁路附近之处相距三十里内,如胶济北路有潍县、博山县等处,胶沂济南路在沂州府、莱芜县等允准德商开挖煤斤等项及须办工程各事,亦可德商、华商合股开采,其矿务章程,亦应另行妥议。

王铁崖《中外旧约章汇编》第一册,生活读书新知三联书店,1957年,P738-740

将胶州湾租借给德国,先以99年为限;德国可以建造由青岛经潍县、淄川至济南和青岛经沂州、莱芜至济南的两条铁路,并在铁路两旁30里内享有开矿权;山东兴办各项工程,德人有优先承办权。

胶澳的陆地面积及所属的25个岛屿的面积,合计551.753平方公里,胶澳租借地陆海总面积1128.253平方公里,区域内的人口为8.3万人。

1898年4月,德人宣布胶澳为其“保护地”,设立胶澳总督府,实行军事管制:扩张设防,筑营叠堡;建港筑路,开发、掠取青岛和山东资源; 奴化教育, 扩张宗教。

錦田吉慶圍的入口。1899年英軍進攻吉慶圍,將圖中鐵門作爲戰利品運往英國倫敦,1952年交還。(鄭寶鴻《香港歷史考察之旅:新界區及離島》,商務印書館(香港)有限公司,2020年,p152)

在办理洋务过程中,一些人已经意识到了中体西用论的弊端。曾任两广总督的张树声在1884年去世前留下的《遗折》中,言生前所不敢言,指出:“(西人)育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋,常不相及,就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤 ”

甲午战争被视为洋务运动破产的明证。甲午战败后,更多的人终于意识到,仅仅限于器物层面的学习洋务是远远不够的。社会上要求变法的呼声四起。作为传统社会精英阶层的应试举人,怀着历史传承的使命感,发出了变法的呼声。千余名应试举人联名上书朝廷,史称“公车上书”,构成了戊戌变法的前奏。变法呼吁获得了社会的广泛响应,新式报刊、新式学堂、新式社团广为宣扬,一时蔚为风气,并终获朝廷认可。

王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(上),北京:社会科学文献出版社,2016年,序一(王建朗)4

第18课 挽救民族危亡的斗争

戊戌变法运动

义和团运动-八国联军侵华-《辛丑条约》

挽救民族危亡失败及半殖民地半封建社会形成

小结:半殖民地半封建社会形成/中国社会各阶层的挽救民族危亡的探索

第18课 挽救民族危亡的斗争

子目 要点 问题-活动链

戊戌维新运动 公车上书;百日维新;六君子;失败及影响。 问题探究:阅读上述材料,结合所学,谈谈戊戌变法的背景。 学思之窗:想一想,戊戌维新有怎 样的局限性。 梳理过程;

读材料-分析失败原因与影响

义和团运动 危机加深与反洋教斗争;口号与清廷政策;爱国与盲目排外 反抗外来侵略的性质与影响

八国联军侵华 八国联军从天津到北京;罪行;东南互保; 学习拓展:查找相关史料,思考此事件的后果。东南互保 梳理过程;清廷统治动摇

民族危机加深 辛丑条约签订、内容及危害-半殖民地半封建社会形成 思考点:中国是如何一步步沦为半殖民地半封建社会的? 结合内容、读材料-分析条约危害

局限性

爱国及其盲目性

腐朽性

危害性

第18课 挽救民族危亡的斗争

子目 学习聚焦 学习目标预设 问题-活动链

戊戌维新运动 百日维新反映了时代的要求,但在守旧势力阻挠下最终失败。 通过阅读材料(史料)理解戊戌维新运动的背景、局限性,分析变法失败的原因,客观评价变法运动对中国社会发展的意义。 梳理过程;

读材料-分析失败原因与影响

义和团运动 义和团的兴起,缘于西方势力深入中国后引发的教民与当地民众的冲突。 通过梳理甲午战争后重大事件间的时空联系(历时性和共性时),了解义和团运动和八国联军侵华的过程,运用矛盾分析法,认识义和团运动的爱国热情及盲目排外的局限性,认识清朝统治危机加深,认识《辛丑条约》签订标志着中国完全沦为半殖民地半封建社会。 反抗外来侵略的性质与影响

八国联军侵华 八国联军侵华,犯下骇人听闻的罪行。在中外反动势力的联合镇压下,义和团运动失败。 梳理过程;清廷统治动摇

民族危机加深 《辛丑条约》的签订,标志着中国半殖民地半封建社会完全形成。 结合内容、读材料-分析条约危害

第18课内容与思路梳理

整理晚清时期重大事件的时序,强化概念内涵理解和关联建构。

阅读材料并梳理维新思想传播的过程。阅读诏书、变法内容-练兵、办厂、教育等,理解变法目的及促进社会的变化,通过内容梳理生成促进资本主义发展和思想解放等认识。阅读课本归纳失败原因。梳理概念内涵与结构。认识主观目的和客观效果的差异。

阅读教材内容和地图,梳理义和团运动和八国联军侵略的过程,分析矛盾的复杂性。阅读材料分析清政府对义和团政策的变化、列强侵略本性的认识、东南互保的评价和《辛丑条约》内容及影响,认识半殖民地半封建社会形成。

小结:完成晚清时期不平等条约内容及影响的列表,认识中国社会性质及面临的革命任务。认识晚清统治者在国家治理方面的错误。梳理各阶层救亡图存实践及局限。

容闳的变法主张

1860年与太平天国领袖洪仁玕等商谈富强大计,提出七点计划:

(1)依正当之军事制度组织一良好军队;

(2)设立武备学校以养成多数有学识军官;

(3)建设海军学校;

(4)建设善良政府,聘用富有经验之人才为各部行政顾问;

(5)创立银行制度及厘定度量衡标准;

(6)颁定各级学校教育制度,以耶稣教圣经列为主课;

(7)设立各种实业学校。

冯桂芬的主张受到光绪帝重视

1876年《校邠庐抗议》正式刊行,1889年光绪帝命将其中与时政关联密切的《汰冗员》《许自陈》《省则例》《改科举》《采西学》《善驭夷》等篇抄录成册。百日维新开始后,光绪帝又命将该书新印1000部,颁发给大学士、军机大巨、六部九卿、翰詹科道及各省督抚将军,要求仔细阅读并发表意见。

马建忠“富民说”

1877年夏,马建忠从欧洲写信给李鸿章说:

欧洲各国讲富者以护商为本,求强者以得民心为要。护商会而赋税可加,则盖藏自足;得民心则忠爱倍切,而敌忾可期。他如学校建而智士日多,议院立而下情可达。其制造、军旅、水师诸大端,皆其末焉者也。

1890年马建忠提出“富民说”,强调对外商贸体制须改革,要把扩大出口、减少进口作为国家富强的关键;欲使出口货增多,关键“在精求中国固有之货,令其畅销”;欲使进口货减少,则须“仿造外洋之货,敌其销路”,同时应开采矿山,以保证财富常聚而不散。

反思洋务运动的教训

在办理洋务过程中,一些人已经意识到了中体西用论的弊端。曾任两广总督的张树声在1884年去世前留下的《遗折》中,言生前所不敢言,指出:“(西人)育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋,常不相及,就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤 ”

甲午战争被视为洋务运动破产的明证。甲午战败后,更多的人终于意识到,仅仅限于器物层面的学习洋务是远远不够的。社会上要求变法的呼声四起。作为传统社会精英阶层的应试举人,怀着历史传承的使命感,发出了变法的呼声。千余名应试举人联名上书朝廷,史称“公车上书”,构成了戊戌变法的前奏。变法呼吁获得了社会的广泛响应,新式报刊、新式学堂、新式社团广为宣扬,一时蔚为风气,并终获朝廷认可。

——王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(上),北京:社会科学文献出版社,2016年,序一(王建朗)P4

方式 内容

著述 康有为《新学伪经考》《孔子改制考》

梁启超《变法通议》《论君政民政相嬗之理》

谭嗣同《仁学》(批判封建制度和伦理观念)

严复翻译赫胥黎《天演论》、孟德斯鸠的《法意》、斯宾塞《群学肄言》等

报刊 1895年8月在北京创办《万国公报》(中外纪闻)

1896年1月在上海创办《强学报》

1896年8月梁启超主编《时务报》

1897年江标等在长沙创办《湘学新报》(湘学报)

1897年严复在天津创办《国闻报》

1898年谭嗣同唐才常创办《湘报》

学会 1895年11月文廷式创办强学会

1898年谭嗣同在长沙创办南学会

1898年成立保国会

办学 1891年康有为在广州长兴里讲学

1896年康有为移学舍到广州学宫万木草堂(读代议制政府和君主立宪制方面的书籍)

1897年10陈宝箴在长沙创办时务学堂

论战 与顽固派论战(政治、经济、教育)

上书 1895年起唐有为向皇帝上书,提出变法建议

1895年2月4-5日,严复在天津《直报》上发表《论世变之亟》一文,随后又发表了《原强》《避韩》《原强续篇》《救亡决论》等文章。严复单核了他对西方历史与现状的认识,介绍了许多科学著作;同时,又对中国历史和传统文化作出深刻的反思,提出了“鼓民力、开民智、新民德”是改变中国落后、走向富强的根本任务。“开民智”主要是提倡西学,增加人们知识,提高人们智慧,转变人们的思想观念。严复又认为,三个任务之中最重要的是“开民知”,他说:“民智不开,则守旧、维新两无一可。“他批判传统宋学,空谈性理,“高于西学而无实”;传统汉学,埋首考据,“繁于西学而无用”。他批判“八股”制度“锢智慧,坏心术、滋游手”。严复特别批判传统学术在思想方法上的不足,即不了解归纳和演绎方法的运用。梁启超发展了严复的《开民智》的思想,提出了“新民说”。梁启超怎样界定“新民”的面貌呢?人在《新民说》中写道:“我有耳目,我物我格。我有心思,我理我穷。高高山项立,深深海底行。其于古人也,吾时而师之,时而友之,时而敌之,无容心焉,以公理为衡而已。”

6月11日,光绪帝在侍奉慈禧太后用完早膳后,返回养心殿,随即连发两道显然是经慈禧太后首肯的上谕:

数年以来,中外臣工,讲求时务,多主变法自强。迩者诏书数下,如开特科,裁冗兵,改武科制度,立大小学堂,皆经再三审定,筹之至熟,甫议施行。惟是风气尚未大开,论说莫衷一是,或托于老成忧国,以为旧章必应墨守,新法必当摈除,众喙哓哓,空言无补。试问今日时局如此,国势如此,若仍以不练之兵,有限之饷,士无实学,工无良师,强弱相形,贫富悬绝,岂真能制梃以挞坚甲利兵乎

朕惟国是不定,则号令不行,极其流弊,必至门户纷争,互相水火,徒蹈宋明积习,于时政毫无裨益。即以中国大经大法而论,五帝三王不相沿袭,譬之冬裘夏葛,势不两存。用特明白宣示,嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。专心致志,精益求精,毋徒袭其皮毛,毋竞腾其口说,总期化无用为有用,以成通经济变之才。

京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办,着军机大臣、总理各国事务王大臣会同妥速议奏,所有翰林院编检、各部院司员、大内侍卫、候补候选道府州县以下官、大员子弟、八旗世职、各省武职后裔,其愿入学堂者,均准其入学肄业,以期人材辈出,共济时艰,不得敷衍因循,循私援引,致负朝廷谆谆告诫之至意。

将此通谕知之。钦此。

变法运动

清光绪二十四年四月二十三日(1898.6.11)光绪帝在翁同龢、康有为等支持下,下诏明定国是,宣布变法维新。二十八日(6.16)命康在总理衙门章京上行走;五月十五日(7.3)赏梁启超六品衔,办理译书局事务;七月二十日(9.5)命谭嗣同、刘光第、杨锐、林旭以四品卿衔为军机章京,参预新政。并颁布了一系列除旧布新法令。内容包括:(1)政治方面:删改旧例,另定简章;裁撤中央与地方重迭机构及冗官;许臣工各抒谠论、士民上书言事;严禁地方胥吏扰民;命督抚保荐通达时务之才;诏选宗室王公游历各国;许旗人经营商业。(2)经济方面:设立农工商总局,劝导绅民发展农政工艺;提倡私人办实业,奖励发明创造;设立铁路矿务总局,修筑芦汉、粤汉、沪宁各路,开采矿山;广设邮政分局,裁撤驿站;改革财政,编制国家预算。(3)军事方面:裁减旧军、编练新军、添设海军、购机建厂以造制兵轮枪弹;严查保甲,整顿厘金,办团练、组民团。(4)文教方面:改革科举制度,废八股,改试策论,举经济特科;开办京师大学堂,各地广设学堂,以讲求实学、实政为主;设立译书局,广译外国新书;许创报馆、办学会,令各省选学生出国留学。八月六日(9.21)慈禧太后发动政变废除新法,历时一百零三天,史称“百日维新”。(郑天挺等,《中国历史大辞典》)

1898年2月15日(正月二十五日)命议京师大学堂章程

光绪二十四年正月二十五日上谕:

己酉,谕,御史王鹏运奏请开办京师大学堂等语,京师大学堂迭经臣工奏请,准其建立,现在亟须开办,其详细章程,著军机大臣会同总理各国事务衙门王大臣,妥议具奏。

——朱寿朋编《光绪朝东华录》,中华书局1958年版,第4041页

8月2日(六月十五日)谕命派学生赴日本留学

光绪帝面谕军机大臣,称:

现在讲求新学,风气大开,惟百闻不如一见,自以派人出洋游学为要。至游学之国,西洋不如东洋。诚以路近费省,文字相近易于通晓,且一切西书,均经日本择要翻译,刊有定本,何患不事半功倍?或由日本再赴西洋游学,以期考证精确,益臻美备。前经总理衙门奏称,拟妥定章程,将同文馆东文学生,酌派数人,并咨南北洋、两广、两湖、闵(闽)浙各督抚,就现设学堂遴选学生,咨报总理衙门,陆续派往。著即拟定章程,妥速具奏。一面咨催各该省,迅即选定学生,开具衔名,陆续咨送,并咨询各部院,如有讲求时务,愿往游学人员,出具切实考语,一并咨送,均毋延缓。

——中国第一历史档案馆编《光绪朝上谕档》第24册,广西师范大学出版社1996年版,第274页

又谕:振兴商务,为富强至计,必须讲求工艺,设厂制造,始足以保我利权。据王文韶面奏,粤东商人张振勋,在烟台创兴酿酒公司,采购洋种葡萄,栽植颇广,数年之后,当可坐收其利。又北洋出口之货,以驼绒羊毛为大宗,就地购机,仿造呢绒羽毯等物,亦可渐开利源,前经批准道员吴懋鼎,在天津筹款兴办等语。着荣禄饬令该员吴懋鼎、张振勋等,即行照案举办,但使制造日精,销路畅旺,自可以暗塞漏巵(卮,zhī),务令该员等各照认办事宜,切实筹办,以收成效,仍将如何办理情形,由荣禄临时奏报,将此谕令知之。寻荣禄奏,遵查酿酒织绒筹办大概情形,报闻。

——《中国近代史资料丛刊》编委会:《戊戌变法》第二册,上海:上海书店出版社,2000年,P39

介绍马克思及其学说

1899年4月出刊的《万国公报》(基督教广学会办),登载李提摩太节译《大同学》一文,即提到马克思的名字,译为“马克偲”。

1902年以后,梁启超、马君武都曾在他们的文章中介绍过马克思及其主张。

而对马克思、恩格斯以及他们的学说介绍较详细的是朱执信。他在《民报》上发表了一些文章,其中如《德意志革命家小传》一文,介绍了马克思、恩格斯的生平,并评述了《共产党宣言》和《资本论》。

宣传无政府主义的《天义报》(1907年创办于东京,刘师培的妻子何震主编,社会主义讲习会和女子复权会的半月刊),刊登过恩格斯1888年为《共产党宣言》英文版所写的序言译文,还译载过《共产党宣言》第一章《资产者与无产者》。

孙中山在1912年也曾称赞马克思学说,认为“麦氏(按即马克思)之资本公有,其学说得社会主义之真髓”。但是,他们都没有把马克思主义作为解决中国问题的思想武器。(李侃《中国近代史》P496)

影响:

严惩首祸诸臣

巨额赔款

东交民巷驻军保护

拆毁炮台并在北京至山海关沿线驻军

禁止中国人民反帝

清政府成为洋人的朝廷

原因:

盲目排外

统治根基动摇

政治腐败

“反清复明”-“反洋教”-“扶清灭洋”

镇压-抚与剿抚并用-利用-联合绞杀

甲午战后,随着外国资本在中国大幅增加,各国在中国的利益也在增加,相当一部分传教士已不安心于传教,而是开始直接或间接地为其国家利益服务,违背了其传播“福音”的原初宗旨。例如德国天主教会圣言会在山东的主教安治泰(Anzer),一直要求德国政府为教会利益采取积极有益的行动。巨野教案发生后,他立即向德国外交部建议应l亥利用这个大好机会占据胶州湾,并将其变为德国在远东的一个重要基地。

甲午战后,中外冲突最剧烈的地方无疑是山东。山东人不仅在战争中遭受直接痛苦,而且在战后受到直接影响,特别是德国强占胶州湾之后,山东成了德国人独占的势力范围。德国人修铁路,开矿山,强占民田民房.破坏水道,破坏坟茔,山东境内铁路沿线、矿山周围的百姓没有得到经济开发所带来的好处,反而因经济开发而受到了无端伤害

1898年6月30晶,新任巡抚张汝梅建议朝廷“化私会为公举,改拳勇为民团”,将他们纳入体制,交给地方官严加管理,将他们引导到到自卫身家、守望相助、维护地方秩序方面来。这就是我们后来一般不再说“义和拳”而改称‘义和团”的背景。其实从原初意义上说,义和拳可能比义和哮更准确。

毓贤明自无误地说过:“当此时局艰难,外患纷沓之际,当以固民心为要图”,相信只有整合民心、利用民心才能度过艰难。既然民心可用,当然不会强力镇压,而是利用他们作为对外交涉的工具。

外交使团在1899年底的时候以山东地方当局镇压不力为由,请求清廷任命袁世凯替换毓贤。1899年12月6日,清廷免去毓贤的山东巡抚职,提升袁世凯接任。

袁世凯没有辜负列强期待,就职伊始,就发布一道措辞强硬的告示,要求各地义和团民众尽快自动解散,否则严厉镇压,格杀勿论,决不姑息;对于那些“献首”、自新的义和团民众,袁世凯宣布既往不咎。 剿抚兼施的两手策略很快见效。

就在会晤的前一天(3月1日)晚上,五国公使分别接到总理衙门的照会及附件,附件中有直隶总督奉旨剿办义和团的布告及一道上谕,这篇上谕使用了“取缔”义和团等字样

总理衙门的照会没有使各国公使放心。3月2日,他们依然如约前往总理衙门与庆亲王等清大臣会晤。庆亲王向各国公使解释了朝廷的政策,对于各国公使要求在政府公报中正式发布那份剿灭义和团的上谕,庆亲王婉言拒绝,以为不合体制。

各国公使曾经明白告诉清廷不要重新起用力主排外的前山东巡抚毓贤,然而清廷不仅大张旗鼓地重新起用,而且将毓贤派往外国人比较多的山西当巡抚。这在各国公使看来,是公然挑衅,是让各国难堪。

大概是因为山东巡抚袁世凯强行镇压,迫使义和团向京津地区转移,这此义和团“散布京城,潜通南宫、冀州一带,无知之辈,明目张胆,到处勾劝”。

清廷镇压无力,义和团急剧发展引起列强恐慌。4月6日,英美德法四国公使联名照会,要求清政府两个月内将义和团一律剿灭,否则各国将派兵代为剿除。这大约是列强第次提出出兵代剿方案。

4月下旬,部分义和团民潜入京师,凡遇教堂,他们遍贴揭帖。进入5月,京城内外的义和团相互配合,越闹越大。近畿一带,如清苑、涞水、定兴,尤其是保定府,相继发生焚毁教堂、杀害教民等多起事件。

类似的揭帖在京城到处张贴,鼓动拳民焚毁教堂、使馆,“在京洋人,均有自危之心。各电本国,请兵来京,自行保护。”

庆亲王的态度是游移不定的,各国公使鉴于北京局势的发展,为慎重起见,还是决定从天津,从大沽口外海面上调集一批军队进入北京,加强使馆区及教堂警卫。5月31日,第一列军用专车向北京进发,几天后抵达北京的使馆卫队接近千人。

一份落款为5月28日的义和团揭帖写道:

“兹因天主教并耶稣堂,毁谤神圣,上欺中华君臣,下压中华

第五单元

晚清时期的内忧外患与救亡图存

1-1.中国近代史的分期

1840 年

1949 年

1840 年

1912 年

1949 年

北洋政府时期

南京国民政府时期

1927 年

民国时期

晚清时期

1840 年

1949 年

1919 年

旧民主主义革命时期

新民主主义

革命时期

开眼看世界

太平天国

1840 —1861年

自强求富

洋务运动

1861 —1895年

维新变法运动

义和团运动

1895 —1901年

清末新政

辛亥革命1901 —1912年

1-1.中国近代史的分期

(与世界史衔接,明晰阶段特征,新课不建议按专题整合教材)

15-19世纪

早期殖民

掠夺财富

贩卖奴隶

抢占土地

办种植园

强盗贸易

工业革命后

抢夺财富(走私鸦片)

掠夺原料

倾销商品

垄断资本主义-帝国主义

瓜分世界

掠夺原料、倾销商品

独占投资场所

两次鸦片战争 边疆危机-中法战争-甲午战争-瓜分狂潮 八国联军侵华 扶植代理人

在历史时序中理解历史背景与影响(历时性与共时性)

1-1.中国近代史的分期

瓜分狂潮到瓜分“实为下策”

1-2.历史线索与学习主题

反侵略,争取国家独立;反压迫,求得人民解放。

内忧外患;数千年未有之大变局;统治危机;救亡图存;

学习主题与认识历史问题的立场

列强;晚清政府;各阶级;中华民族/中国人民

历史线索

列强侵略中国并强迫清政府签订系列不平等条约及影响;

中国人民反抗侵略的斗争-事迹、性质、意义;

中国社会各阶级挽救危局的实践及效果、局限性

列强侵略

不平等条约

反抗侵略

边疆危机

民族危机

救亡图存

早期现代化

民族资本主义

半殖民地半封建社会

中国沦为半殖民地半封建社会和各阶层救亡图存的实践

1-3.半殖民地半封建社会

独立主权,领土完整;

农民与地主矛盾;

中央集权国家;

主权受损,领土被侵占;

列强与中华民族矛盾;人民大众与封建势力矛盾;

朝廷开始沦为列强工具;

(课本P100)帝国主义列强侵入中国的目的,决不是要把封建的中国变成资本主义的中国。帝国主义列强的目的和这相反,它们是要把中国变成它们的半殖民地和殖民地。

帝国主义列强为了这个目的,曾经对中国采用了并且还在继续地采用着如同下面所说的一切军事的、政治的、经济的和文化的压迫手段,使中国一步一步地变成了半殖民地和殖民地。

…………

上述这些情形,就是帝国主义侵入中国以后的新的变化的又一个方面,就是把一个封建的中国变为一个半封建、半殖民地和殖民地的中国的血迹斑斑的图画。

——毛泽东《中国革命和中国共产党》,《毛泽东选集》第2卷

历史阶段与各阶层探索

(1986)简略指出十九世纪末、二十世纪初在帝国主义瓜分狂潮面前,中国各派政治力量的态度如何?(12分)

【参考答案】

①清政府:为了维护清朝的统治,光绪帝支持维新变法。以那拉氏为代表的反动派反对变法,对帝国主义侵略者屈膝投降。(3分)

②以康有为、梁启超为代表的资产阶级维新派:为了国家富强,进行维新变法。(3分)

③以义和团为代表的劳动群众:主张以暴力手段把帝国主义侵略势力赶出中国,掀起了轰轰烈烈的反帝爱国的义和团运动。(3分)

④以孙中山为代表的资产阶级革命派:主张推翻清政府,建立资产阶级民主共和国,以挽救民族危机。他们为此做了一系列准备工作。(3分)

1969年《维也纳条约法公约》:

第二节 条约之失效

……

第五十二条 以威胁或使用武力对一国施行强迫

第五十三条 与一般国际法强制规律(绝对法)抵触之条约

——国际问题研究所编译:《国际条约集(1969-1971)》,北京:商务印书馆,1980年,第62页

不平等条约内容

战争赔偿

割地

租界

单边治外法权(包括领事裁判权)

通商,开通通商口岸

提供片面最惠国待遇。

协定关税

划定势力范围

宗藩体系到不平条约体系

册封-纳贡与贸易-定期-称臣-维护秩序;武力征服-有损主权-权利和义务不平等-不平等的国际条约为依据

已学

未学

素养

发展

第16课 两次鸦片战争

19世纪中期的世界与中国

“修约”问题

开眼看世界

不平等条约体系损害中国领土主权完整

第16课 两次鸦片战争

子目 要点 课本预设问题 问题-活动链

19世纪中期的世界和中国 工业革命后对外殖民 专制-小农-冷兵器-阶级矛盾 [思考点] 分析鸦片战争前中国的社会状况,思考中国在当时国际格局中的处境 中英历史发展趋势对比-处境

两次鸦片战争 鸦片走私-虎门销烟-英国发动战争;南京、虎门、黄埔、望厦 鸦片贸易合法化、修约,天津条约;火烧圆明园,北京条约、爱珲条约。不平等条约体系 [学习拓展] 读材料,了解三元里人民抗英斗争史实。 [问题探究]读材料,分析清政府拒绝修约的合理性。 [学思之窗]读材料,思考第二次鸦片战争中中国抵抗英国侵略的正当性。 梳理:侵略战争及不平等条约的内容与危害;

阅读思考:正义性、合理性与正当性

开眼看世界 林则徐《四洲志》,魏源《海国图志》,徐继畲《瀛寰志略》 向西方学习以求自强 梳理:对西方的了解及中国人观念的变化

危害性

进步性

正义性

合理性

第16课 两次鸦片战争

子目 学习聚焦 学习目标预设 问题-活动链

19世纪中期的世界和中国 鸦片战争前夕,英国和其他殖民主义国家把侵略的矛头指向了中国,但清政府对世界形势变化浑然不觉。 通过梳理课本内容并阅读材料(史料),了解两次鸦片战争的背景和过程,在特定时空条件下分析战争对中国独立、主权和领土完整侵犯的危害,认识维护国家领土主权完整的意义。 中英历史发展趋势对比-处境

两次鸦片战争 两次鸦片战争的失败,使清政府被迫签订一系列不平等条约,中国开始沦为半殖民地半封建社会。 梳理:侵略战争及不平等条约的内容与危害;

阅读思考:正义性、合理性与正当性

开眼看世界 林则徐、魏源、徐继畬是近代中国最早开眼看世界的人,初步提出了向西方学习的主张。 结合两次鸦片战争失败的原因,梳理先进中国人对世界认识的变化,通过阅读史料(材料)理解先进中国人提出向西方学习的必要性和局限性。 梳理:对西方的了解及中国人观念的变化

第16课内容与思路梳理

整理晚清时期重大事件的时序,强化概念内涵理解和关联建构。

列表对比19世纪中期中国和世界发展趋势。从政治、经济、军备、文化科技、对外政策、社会矛盾、社会观念等角度对比。认识发展趋势不同,并揭示西方殖民本性。

阅读材料认识战争、不平等条约及危害。清朝对外政策;鸦片贸易危害、禁烟运动、英国发动战争的目的借口及性质;官民抗击侵略;不平等条约列表(名称、内容、危害)对主权的损害;修约问题;不平等条约列表及天津条约和北京条约的危害;宗藩体系到不平等条约体系变化。列强侵略的本质(不能讲成通商战争);对中国领土主权的损害。

列表归纳开眼看世界与意义(作者书名、内容、地位)。研读材料:编译、师夷长技;建立海军、求自强。认识战争对人们观念变化的影响;了解传播路径与影响范围。

小结,分析战争失败原因,认识人的观念(创新、开放、主权)等对国家强大的意义。

(1)1757年起广州通商

1750年洪任辉案

英吉利国“商人以迩年在粤贸易有负屈之处,特赴天津呈诉并将列款呈词抄录进呈一折,已差给事中胡(朝)铨带同该商驰驿往粤,会同将军新柱审讯。新柱(闽浙总督)奉到此旨,即速前往,伊二人到省谅先后不过数日之间,无论何人先到,即传旨将李永标(海关监督)解任,其税务暂令李侍尧(两广总督)兼管,仍会同该督审讯,事涉外夷,关系国体,务须彻底根究,以彰天朝宪典。李永标如果款蹟属实,即应在彼正法”。(《清实录》卷589,乾隆二十四年六月下戊寅,北京:中华书局,1986年,第16册,P552-553)

“而夷商洪任辉,潜倩内地奸民(指刘亚匾),挟词干禁,质讯得实,亦应重示惩创,俾识天朝节制。……勾串内地奸民代为列款,希冀违例别通海口,则情罪难以宽贷,绳以国法。虽罪不至死,亦当窜处远方,因系夷人,不便他遣,姑从宽在澳门圈禁三年,满日逐回本国,不许逗留生事。……将刘亚匾即行政法示众,俾内地棍徒知所儆惧,而夷商等共识朝廷威德。” (《清实录》卷598,乾隆二十四年冬十月上庚辰,北京:中华书局,1986年,第16册,P676)

1759年,乾隆二十四年,两广总督李侍尧,受命拟定《防范外夷规条》:

(1)夷商在省住冬,永行禁止;

(2)夷人到粤,宜令寓居行商管束稽查;

(3)借领外夷资本,及雇请汉人役使,并应查禁;

(4)外夷雇人传递信息之弊,宜请永除;

(5)夷船收泊处所,应请酌拨营员弹压稽查。

——沈渭滨著,《道光十九年:从禁烟到战争》,上海,华东师范大学出版社,2014年P95

1809年嘉庆十四年,两广总督百龄、粤海关监督常显,拟呈《民夷交易章程》六条

1831年道光十一年,两广总督李鸿宾、粤海关监督中祥,又提出《防范夷人章程》八条

1835年道光十五年,两广总督卢坤和粤海关监督彭年拟呈八条

种类 范围 标准 性质

船钞 外商缴纳的船舶税, 政府规定按船只大小分三等收费,数百两至一千余两。 外商认为“合法”的税收;

实际征收被扩大几倍-“勒索”

港钞 洋船的停泊税 多项细目, 进口规礼、出口规礼、粮道捐-外商接受;其他多种被认为是勒索

杂钞 以进出口货物为对象的各种收费 “正税”-钦定货物进出口关税;广东地方官员和差役等擅自加收的费用。 雍正四年1726年这两项被政府“裁正归公”,上缴国库。 外商认为这国国家征收的关税,是合理的。

地方官员在正税外收杂费近百种,达到正税的数倍至十倍-勒索

行用 行商征收的 行商向部分进出口商品从量征收的附加税(1780年开征,3%) 行用由行商自己支配,不上缴。“公行基金”,商公所“”公柜“用于清偿行商因拖欠、罚款、亏折等形成的债务。

英国及其他西方国家商人的对策,一是进行明目张胆l的走私以规避税费的收取。这种走私,却又为官员、胥吏所默许、纵容,以得到外商和中国商人的贿赂。二是向其国政府呼吁,采取政治乃至军事手段来解决问题。P55

行商-通事-买办

广州行商是由清政府特许经营对外贸易的商人群体。

行商不仅从事贸易,还是官府与西人之间的联络媒介,具有代表官府对西方商人群体进行管理和监督的身份。行商由粤海关监督直接管理,但他们也经常听命于两广总督、广东巡抚、广州知府等官员。广东当局通常以高压手段,迫使行商履行其作为官府工具的责任,常因外人违规而对他们施以程度不等的惩罚。

——王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(下),北京:社会科学文献出版社,2016年,P43

行商-通事-买办

在行商之下,广州贸易还依靠懂得一些英语的通事和为外商日常生活服务的买办。

通事地位不高,但作用很关键,是沟通中西的中介。他们使用的语言是一种变种的“英语”( Pidgin English ),不讲句法,发音不准,受到广州方言的浓重影响,在中西人士之间勉强可以起到联络的作用。通事不仅从事传译的工作,也承担一些中西贸易方面的事务。通事常代西方商人与官府沟通,处理税务及其他贸易事务,提供有关商业信息,陪同西人在广州附近地区游历,等等。

买办由行商担保,由官府(粤海关监督、番禺县或澳门同知)颁给执照。买办有商馆买办和商船买办的区分,商馆买办的职责是为广州的外国商馆提供生活服务。每家行号都雇佣一位买办,为商馆提供全方位的服务,负责为商馆采购、供应生活必需品,管理商馆贸易及所需仆役,甚至管理商馆内部经济、账目乃至银库。买办还要照管外商的私人事务。商船买办主要为到广州黄埔的西方商船提供服务,其中为其采办食物和其他生活用品,以及为外商船只提供仆役,是其主要业务。

——王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(下),北京:社会科学文献出版社,2016年,P43-44

(乾隆皇帝的)这项申明并不象那些被困惑的和希望落空的外国商人所相信的那样,是由于“妄自尊大”或“反通商主义”的精神,而是反映出中国农业经济、广大的国内贸易和城市手工业的基本自给自足的情况;而且后者所生产的制造品已经超出了农村家庭手工业的财力或农民的需要。赫德爵士(Sir Robert Hart)在一百年之后写道:“中国有世界上最好的粮食,米;最好的饮料,茶;以及最好的衣着,棉、丝和皮毛。既有这些大宗物产以及无数土制副产品,所以他们不需要从别的地方购买一文钱的东西。”中国方面这种有效需求的缺乏,造成了旧的对华贸易的根本问题,即一面倒的贸易差额。

——[英]格林堡:《鸦片战争前中英通商史》,康成译,北京:商务印书馆,1961年,P4

(2)鸦片输入

可是无论如何,专靠现金银总归不是贸易的好办法,而只是一个不得已的手段。怎么措办一些既可为中国方面接受,又能支付茶价,而且本身还可以赚钱的一些商品——这就是问题的所在。(格林堡《鸦片战争前中英通商史》P8)

御史章沅才指出:鸦片输入“每岁易银至数百万两之多”,非“寻常偷漏可比”。

如在道光十年(1830年)英国输人中国商品总值21106754元,其中鸦片占12222525元,中国输出商品总值13049574元,逆差达8057180元。

在1800—1834年间,中国不得不为鸦片进口支付17190万两银子。

1833年8月28日,英国政府正式公布了《中国与印度贸易法案》。该法案第6条规定,英王有权向其驻华商务监督发出指令或授权,“赋予其管束在中国任何地方进行贸易的英国臣民之权力;制订和公布涉及该项贸易,及从事贸易的英国臣民的命令和规章之权;依照具体规定对违反这些命令和规章之人进行罚款、没收、监禁之权;设立一个刑事与海事法庭,以审判由英国人在中国之口岸、港口和距离海岸一百海里以内的公海犯下的罪行之权”;英王还有权“任命商务监督之一掌管该法庭,并任命其他执行法律程序之官员”。

虎门销烟

该处沿海居民,观者如堵,只准在栅栏之外,不许混入厂中,以杜偷漏。其上省下澳夷人,经过口门,率皆远观而不敢亵玩。察其情状,似有羞恶之良。胥赖圣主德威,俾中外咸知震詟。……从此洗心革面,庶几咸与维新矣。

计四月二十二日起,截至五月初三日,已销过八千三百二十箱又二千一百一十九袋,其斤两共合一百十二万八千七百二十九斤。以全数核之。所化已将及半,现仍赶紧销化,不敢草率,亦不敢迁延。

——来新夏编:《林则徐年谱长编》上册,上海:上海交通大学出版社,2011年,P338

(3)发动战争侵略中国领土的意图明确

1839年10月18日,外交大臣巴麦尊(H. J. T. Palmerston)向驻华代表义律(Charles Elliot)传达内阁意见,要求秘密做好战争准备(抛售货物、撤退侨民等),拟夺取中国“一个岛屿地方,它可以作为远征部队的一个集结地点和军事行动的根据地,而且以后作为贸易机构的牢固基地,因为我们对这样的某个地方想要保持永久占片领”(P522)。1840年2月,在制定对华条约草案中,割让岛屿为最关键内容,设想如中国不同意,则以片面最惠国待遇、领事裁判权等特权来替换。(《英国档案有关鸦片战争资料选译》,中华书局,1993年,P547-553)不难看出,侵占中国领土是英国侵华目标中最重要的部分,为此,英国不惜放弃其他重要特权。(P87)

更重要的是,英国为鸦片战争找了一个冠冕堂皇的理由,即对中国发动鸦片战争是为了保护英国的贸易自由,马克思又深刻地指出了这种贸易自由的虚伪性: “英国政府公开宣传毒品的自由贸易,暗中却保护自己对毒品生产的垄断。任何时候只要我们仔细地研究一下英国的自由贸易的性质,我们大都会发现: 它的‘自由’说到底就是垄断。”(马克思恩格斯选集: 第 1 卷,人民出版社,2012: 808)在马克思看来,英国发动鸦片战争其实是以贸易自由之名行毒品垄断之实。

——吕勇,世界历史语境下中国形象的哲学建构——从黑格尔到马克思的中国观及其启示,湖南社会科学2018年第2期

西方错误观点辨析

1841年12月,(鸦片战争)战事正酣,美国众议院外交委员会主席亚当斯(J.Q.Adams)发表演说:“一般的看法都以为争执不过是为了英国商人输入几箱鸦片,中国政府因其违法输入而予以查抄,但是我却认为这完全是错误的看法。这只不过是争端中的一个偶然事故,而并不是战争的原因……战争的原因是磕头!”

西方学界十分流行“文化价值冲突论”,认为鸦片战争的爆发主要是文化观念不一,古代中国人不以磕头为耻,但西人难以接受。看法有些道理,却不全面,可以说没有把握战争最主要的根源。鸦片战争的发生是综合因素所致,但其中最重要的不是文化因素,而是经济原因,在于茶叶、白银、鸦片等。

——王建朗、黄克武主编:《两岸新编中国近代史·晚清卷(上)》,北京:社会科学文献出版社,2016年,77、78

1839年10月18日,外交大臣巴麦尊(H. J. T. Palmerston)向驻华代表义律(Charles Elliot)传达内阁意见:

“女王陛下政府目前的打算,是立即封锁广州和白河或通往北京的水道以及可能认为方便的其他中途地方,还要夺取并占领舟山群岛的一个岛屿,或厦门城,或其他任何一个岛屿地方,它可以作为远征部队的一个集结地点和军事行动的根据地,而且以后作为贸易机构的牢固基地,因为我们对这样的某个地方想要保持永久占片领。女王陛下政府还想要立即开始对舰队司令官能够抓到的所有中国船舰实行捕获和扣留。……你必须将这封信的内容保守秘密,并不得采取任何有可能助于干扰本年度合法贸易的措施,这是十分重要的。当三月即将到来的时候,您劝告英国臣民将他们本人及其财产撤出中国人的权力范围之内,那就太好了,因为远征部队出现在沿海时,他们仍在中国当局权力所及的地区内,将是很不方便的。”

——“巴麦尊子爵致商务监督、皇家海军上校义律函”,《英国档案有关鸦片战争资料选译》,胡滨译,北京:中华书局,1993年,P522

议会辩论时的反对意见-道德层面

年轻的威廉·格拉斯顿(William Gladstone)一得到机会,就攻击了“这种不光彩的、恶毒的买卖”:

我不知道这样一种战争,也没有在历史书中读到过这样一种战争,这种战争的起源是不正义的,精心设计去进行这种战争,是为了给这个国家蒙上永久的耻辱……在尊敬的勋爵的支持下,(我们的)国旗被高扬起来去保护一种无耻的走私生意。

——[英]蓝诗玲:《鸦片战争》,刘悦斌译,北京:新星出版社,2020年

1841年參與占領香港的英國官員莊士敦憶述:「赤柱村是全島最大及最重要的村落……共有房屋及商鋪一百八十間……居民從事農耕、商業及腌曬鹹魚,約有農田六十畝……常有爲數三百五十多艘大小船艇在此停泊。」

《新唐書》卷43上《地理志》關于「屯門鎮兵」記述 ——周佳榮《香港古代史》,三聯書店香港有限公司,2021年,P42。 標注「香港」的明代地圖。明萬曆二十三年(1595年)郭棐編《粵大記》卷32第38至40頁插圖。

——林凖祥《香港·開港:歷史新編》, 中華書局(香港)有限公司,2019年,p6。

1841年2月1日,在佔領香港的六天后,英國駐華商務總監義律便發表文告安民:「一切禮教儀式、風俗習慣及私有合法財産權益,概准仍舊自由享用。官廳執政治民,概依中國法律風俗習慣辦理,但廢除各種拷刑,幷准各鄉耆秉承英國官吏意旨管轄鄉民,仍候國主裁奪。」

——《香港與中國:歷史文獻資料彙編》,香港:廣角鏡出版社有限公司, 1981年P164

港英當局在管治香港過程中,實行種族歧視政策。例如:1845年,港英當局頒布管理港口章程16條。其中第15條規定:每晚9時以後非有特別護照,不准行船;但船上有外國人者不在此限。當局還堅持華童與西人子弟分校就讀的政策。普通西方商人也對華人充滿歧視。

把香港的歷史文化發展,局限在鴉片戰爭之後,一切歸功於英國殖民政府,好像英國人如上帝一般創造了香港,創造了香港文化,完全是一種錯亂的迷思,混淆了地理疆域(空間)的變化,也誤會了歷史進程(時間)中是甚麽人(是英國殖民者,還是本地中國居民)在塑造文化的實體。

——香港城市大學中國文化中心《考察香港——文化歷史個案研究》,序言,三聯書店(香港)有限公司,2005年

1841年1月27日对英宣战

英雄谱 耻辱柱

1841-1 大角、沙角 副将陈边升(土家族)

1841-2 虎门炮台 广东水师提督关天培

1841-5 三元里 当地居民和士绅打退英军 1841-5 靖逆将军奕山,广州挂白旗,赔款

1841-8 厦门 总兵江继芸阵亡

1841-9 定海 总兵葛云飞、郑国鸿(回族)、王锡朋殉国

1841-10 镇海 总兵谢朝恩战死,两江总督裕谦投水自尽 1841-10 浙江提督余步云临阵脱逃,英军攻宁波时,又提前一天弃城逃跑

1841 台湾 台湾道姚莹和总兵达洪阿多次打退英军

1842-6 吴淞口 江南提督陈化成战死 1842-3 扬威将军奕经冒然出击失败,慈溪失守,逃到杭州

1842-7 镇江 副都统海龄(满族)战死 1842-6 两江总督牛鉴闻风逃遁。宝山、上海失陷

清政府与列强签订《南京条约》《虎门条约》《望厦条约》《黄埔条约》

原因:

落后于世界潮流

武器军备落后

政治腐败与投降派

影响:

割让香港岛;

被迫开放五个口岸和协定关税

领事裁判权

片面最惠国待遇(地位)

通商口岸传教

被迫卷入资本主义世界市场

(4)不平等条约的危害

1842年《南京条约》规定:“自今以後,大皇帝恩准大英国人民带同所属家眷,寄居大清沿海之广州福州厦门宁波上海等五处港口,贸易通商无碍。且大英君主派设领事、管事等官住该五处城邑,专理商贾事宜,与各该地方官公文往来,令英人按照下条开敍之例,清楚交纳货税、钞饷等费。”

——王铁崖编《中外旧约章汇编》第一册,北京:生活·读书·新知三联书店,1957年,P31

《五口通商章程:海关税则》(1843年10月8日于虎门)第13款规定:“其英人如何科罪,由英国议定章程、法律发给管事官照办。华民如何科罪,应治以中国之法,均应照前在江南原定善后条款办理。”

——王铁崖编《中外旧约章汇编》第一册,北京:生活·读书·新知三联书店,1957年,P42

1842年9月24日《江南善后章程》第7款:“英国商民既在各口通商,难保无与内地居民人(等)交涉狱讼之事,应即明定章程,英商归英国治理,华民由中国讯究,俾免衅端。他国夷商,仍不得援以为例。”(《道光年间夷务和约条款奏稿》)

近代领土主权和行政主权受损起点:租界、租借地、使馆区、铁路附属地;口岸驻军舰;部门行政管理权-海关;势力范围。

在不平等的条约制度中,领事裁判权居于中心地位,成为其他条约特权的基础。如赫德(Robert Hart)所言,“治外法权是包含在一系列条约中的中心思想”,它“构成每一条约的基础,贯穿于每一条约的条款中”,是“造成一切损害的根源”。这是“一种无价的特权”,是“最最重要的“也是最本质的一项条约中的条款”。也就是说,这一特权是外国列强向中国进行政治、经济、文化侵略,行使其他各种特权的重要保障,丹麦驻华公使欧哀深曾把领事裁判权、租界、协定关税,列为破坏中国主权完整的三大魔鬼。

——王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(上),北京:社会科学文献出版社,2016年,P125

关税自主权丧失

英国商人“应纳进口出口货税、饷费,均宜秉公议定则例”。这就是说,中国海关无权自行确定进出口货物的税率,必须与英国共同议定。这项规定,开了协定关税的恶例,使中国丧失了海关自主权,为外国资本主义对中国进行经济掠夺提供了便利条件。

另外,《虎门条约》中还附有《海关税则》。其中规定的进出口货物税率,都比鸦片战争前降低了50%左右,有的甚至降低了90%。《海关税则》还规定,未列入本税则的进出口货物,一律“值百抽五”。进出口税率的降低,有利于英国向中国倾销商品和掠夺原料,把中国纳入资本主义世界市场。《海关科则》的签订,使中国海关失去了保护本国经济发展的作用。

——李侃《中国近代史》P29、30

五口开放通商后,英围资本家,尤其是纺织业资本家曾充满幻想地认为“只消中国人每人每年需用一顶棉织睡帽,不必更多,那英格兰现有的工厂就已经供给不上了”。1852年3月,英国驻广州全权代办密切尔在一份报告书中也兴高采烈地写道:“一想到和三万万或四万万人开放贸易,大家好像全都发了疯似的……璞鼎查告诉他们,说是他已为他们的生意打开了一个新世界。这个世界是这样的广阔,‘倾兰开夏人全部工厂的出产也不够供给他一省的衣料的’。”他们把大量棉纺织品和其他商品源源不断地运到中国,甚至把中国人根本不使用的餐具刀叉和钢琴之类的商品也大批运进来(马克思《英中条约》)。

——张海鹏《中国近代通史》第二卷,P505

五口通商附粘善后条款

(1843年10月8日于虎门)

向来各外国商人止准在广州一港口贸易,上年在江南曾经议明,如蒙大皇帝恩准西洋各外国商人一体赴福州、厦门、宁波、上海四港口贸易,英国毫无靳惜,但各国既与英人无异,设将来大皇帝有新恩施及各国,亦应准英人一体均沾,用示平允;但英人及各国均不得藉有此条,任意妄有请求,以昭信守。

——王铁崖编《中外旧约章汇编》第一册,北京:生活·读书·新知三联书店,1957年,P36

中美《五口贸易章程:海关税则》

(一八四四年七月三日,道光二十四年五月十八日,望厦)

合众国来中国贸易之民人所纳出口、入口货物之税饷,俱照现定例册,不得多于各国。一切规费全行革除,如有海关胥役需索,中国照例治罪。倘中国日后欲将税例更变,须与合众国领事等官议允。如另有利益及于各国,合众国民人应一体均沾,用昭平允。

合众国民人在中国各港口,自因财产涉讼,由本国领事等官讯明办理;若合众国民人在中国与别国贸易之人因事争论者,应听两造查照各本国所立条钓办理,中国官员均不得过问。

和约一经议定,两国各宜遵守,不得轻有更改;至各口情形不一,所有贸易及海面各款恐不无稍有变通之处,应俟十二年后,两国派员公平酌办。又和约既经批准后,两国官民人等均应恪遵;至合众国中各国均不得遣员到来,另有异议。

中外旧约章汇编,第一册,P51、55、56

(5)修约问题与战争再次爆发

英国人利洛(Granville G. Loch)在《缔约日记》中对这些谈判大吏做了这样的描述:“在欧洲,外交家极为重视条约的字句与语法。中国代表们并不细加审查,一览即了。很容易看出他们们所焦虑的只是一个问题,就是我们赶紧离开。因此等他承认条约以后,就要求大臣将运河中的船只转移到江中。”

道光帝说,“不得不勉允所请,藉作一劳永逸之计”,“从此通商,永相和好”。耆英也认为,“惟一切善后事宜,尚须明晰妥议,立定章程,尽一办理,方可期一劳永逸,永杜兵端”。

护理两广总督、广东巡抚程矞采对美也要求订约很不理解,答复说:“英咭利与中国构乓连年,始议和好,彼此未免猜疑,故立条约以坚其信。若贵国自与中国通商二百年来,凡商人之来粤省者,无不循分守法,中国亦无不待之以礼,毫无不相和好之处,本属和好,何待条约?”

依据“一体均沾”条款扩大侵略权益

1854年(咸丰四年),中英《南京条约》届满12年。英国借口中英《虎门条约》中片面最惠国待遇条款规定的“一体均沾”原则,援引中美《望厦条约》中第34条关于12年后酌行变通的规定,向清政府提出全面修改《南京条约》,要求中国全境开放通商、鸦片贸易合法化、进出口货物免交子口税、外国公使常驻北京等。法美两国也分别要求修改条约。但这些要求一概遭到了清政府的拒绝。1856年(咸丰六年),中美《望厦条约》又届满12年,美国在英法两国的支持下,再次提出修改条约的要求,英法两国也乘机提出同样的要求,结果再次遭到清政府的拒绝。于是英法两国便在俄、美的支持下,联合发动了新的侵华战争。

——张海鹏主编《中国近代通史-近代中国的开端(1840-1864)》第二卷,P498-499

不平等条约体系严重损害国家主权与国家安全

利用这些不平等条约的保护,西方列强以条约口岸为据点与基地,从沿海地区到中国腹地,大肆地倾销其机器化生产的廉价商品,掠夺中国传统的丝、茶等农产品原料,把中国变为其巨大的商品销售市场和原料供应基地。同时,西方列强以不平等条约相关条款的规定为借口,进一步扩大其在华侵略权益,勒索租界,建立租界“政府”,控制中国海关,使租界地成为游离于中国主权之外的“国中之国”,更使中国领土的完整继香港被英国割占、澳门为葡萄牙强占之后受到严承的损害,使中国的行政司法权、关税自决权、海关行政管理权、领海权等受到严重的破坏。中国国家权益严重流失,国家安全受到巨大威胁。更有甚者西方列强在不平等条约体系之下与中国进行所谓的“合法”贸易的同时,不改其殖民主义侵略者的本性,对中国进行更大规模的鸦片走私贸易,使鸦片烟毒较鸦片战争爆发前更形严重;而且,以英国为首的西方列强,还公然由条约口岸出发,劫掠、贩卖数以万计的华工至其海外殖民地,对中国人民犯下了新的血腥罪行。

——张海鹏主编《中国近代通史-近代中国的开端(1840-1864)》第二卷,P504

1854年4月包令继任为英国驻华公使,英国外交部克拉兰敦曾训令他:“有些条款最好弄到手,它们甚而是我们根据条约本应享有的。在它们当中,我将加以指出的,是与中国官方无限制的来往和自由进入一些中国城市特别是广州的问题。”美国也另遣麦莲代替对英怀有猜忌的马沙利担任驻中国公使,以期在侵华问题上与英国形成合作。同时,由于在欧洲克里米亚战争中英、法联合对俄国作战,两国在远东关系方面也更趋密切。这样,在对华修约交涉问l题上,形成了以英国为首,并由美法两国积极支持和合作的局面。

——张海鹏主编《中国近代通史-近代中国的开端(1840-1864)》第二卷,P508

立场

观点

方法

合理性:合众国中“各国”;商约

正义性:反抗侵略;过程叙述;性质分析与评价

影响:

丧失东北大片领土

鸦片贸易合法化

丧失内河航运权

打击了皇室的自信心

进一步打开中国市场

原因:

武器装备落后

天朝上国思想

外交失败

英国不光是从事鸦片贸易赚取利润,还为鸦片发动战争。由于中国政府拒绝使鸦片走私贸易合法化,英国于1839-1842年间和1856-1860年间发动了针对中国政府的军事远征,却声称它的主要目的是打开中国自由贸易的大门。英国在亚洲从事鸦片贸易及为之发动战争的历史,是明显的机会主义和伪善行为,因为它的政客、商人和军人都隐瞒了他们在文明和进步的幌子下为保护非法的毒品贸易而战的事实。

——[英]蓝诗玲著:《鸦片战争》 ,刘悦斌译,北京:新星出版社,2015年

(林则徐提出)“制炮必求极利,造船必求极坚。”(林则徐,《林则徐奏稿》(中)[M].北京:中华书局,1965年,865)

(林则徐总结对英军入侵的八字要言)“器良、技熟、胆壮、心齐”,认为“第一要大炮得用,今此物置之不讲,真令岳、韩束手,奈何,奈何!”(杨国祯,《林则徐书简》[M],福州:福建人民出版社,1985年,193)

(林则徐认识到)值此“防夷吃紧之际,必须时常探访夷情,知其虚实,始可以定控制之方”。(中国史学会,《鸦片战争》(二)[M],上海:上海人民出版社,2000年,195.)

(林则徐)“日日使人刺探西事,翻译西书,又购其新闻纸。”(魏源《魏源集》(上册)[M].北京:中华书局,1983年,174.)

(林则徐)“养有善译之人,又指点洋商通事引水二、三十位,官府四处探听,按日呈递”。(中国史学会,《鸦片战争》(二)[M],上海:上海人民出版社,2000年,526.)

(6)开眼看世界

翻译《万国公法》

1758年出版的瑞士人滑达尔所著《万国公法》又称《国际法运用在行为和民族与主权事务的自然法则的原则》。林则徐主持翻译部分内容,最初编入《四洲志》,后魏源选择其中若干段落,辑入《海国图志》六十卷本的第五十二卷,以后辑入百卷本的第八十三卷。译文分别由袁德辉和米利坚医生伯驾译出。共计摘译该书第三十七章(实为第37页)的一小段、第一百七十二条和第二百九十二条(实为第172页和292页),内容涉及战争、敌对措施如封锁、禁运等,是直接为勒令义律交出杀害林维喜案凶犯作参考的。

——来新夏编:《林则徐年谱长编》上册,上海:上海交通大学出版社,2011年,P350

1841年夏秋,已被革职遣戍新疆伊犁的林则徐路过镇江,与好友魏源同宿一室,对榻畅谈。林则徐将《四洲志》等编译的有关外夷资料交给魏源,嘱其编撰成书。魏源不负重托,于《南京条约》订立后不久整理成《海国图志》(1842)出版。一些有关外夷的书,也在这一阶段出版,如梁廷枏的《海国四说》(1846)、姚莹的《康輶纪行》(1846)、徐继畲的《瀛寰志略》(1848)。其中影响最大的,当属《海国图志》和《瀛寰志略》。

《海国图志》对世界五大洲和许多国家的历史、地理做了详细的介绍,并绘有地球全图和各洲分图共75幅,界划非常清晰。后来梁启超在《清代学术概论》中说“治域外地理者,源实为先驱”,足见其历史意义之深远。

王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(下),北京:社会科学文献出版社,2016年,P922

《瀛寰志略》为福建巡抚徐继畲所著,共10卷,约14.5万字,收图42幅,其中只有一幅关于日本和琉球的地图未用西方所绘地图,其余都按西方原图描摹。在当时,这是大胆的非法之举。在这部著作中,他首先比较全面地介绍了地球的概貌和各大洲的基本知识、经纬度的划分等,然后分别介绍亚洲、欧洲、非洲和美洲这四大洲各国地理、历史和现状,还介绍了太平洋、大西洋、印度洋及南极的基本情况。可以说,他的著作是当时中国最高水平的世界地理、历史著作,代表了当时中国人对世界认识的最高水平。

王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(下),北京:社会科学文献出版社,2016年,P923

鸦片战争的失败是中国的耻辱,是中国的危机,也是中国走向世界走向现代的一次机会。但是,清朝从上到下仍沉浸在天朝上国的迷梦中,不愿正视现实,最多从传统狄夷边患的角度理解此事。所以,对外部世界的认识并无根本性变化。在鸦片战争时,自古就有的华夏与狄夷人种的生理构造不同论仍大有市场。有人认为是这种生理构造不同导致“立教不同”;有人认为夷人眼睛不能夜视,清军可以夜袭获胜;有人认为夷人膝盖不能弯曲,无法平衡,可以用长竿将其捅倒;甚至林则徐都认为夷人无中国大黄、茶叶即肠塞不通,可以禁止茶叶、大黄出口作为制敌手段……本来,战后以魏、徐之作为代表的一批“睁眼看世界”的书应能开阔人们的视野、改变华夏中心论,但巨大的保守氛围使他们的心血之作作用有限,结果,在10年后的第二次鸦片战争中,许多官员奏章中的御敌之策竟与10年前类似。从这个意义上说,中国白缴了鸦片战争的“学费”,浪费了一次失败、一次危机和一次机遇。

王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(下),北京:社会科学文献出版社,2016年,P924

和议(即清政府签订《南京条约》——引者注)之后,都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。海疆之事,转喉触讳,绝口不提,即茶坊酒肆之中,亦大书免谈时事四字,俨有诗书偶语之禁。

中国近代史资料丛刊《鸦片战争》第5册,神州国光社1954年版,第529页。

第17课 寻求国家出路的探索和列强侵略的加剧

太平天国运动和洋务运动

边疆危机-甲午战争及《马关条约》-瓜分狂潮

自强求富失败及统治危机、民族危机加深

第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

子目 要点 课本预设问题 问题-活动链

太平天国运动 从金田起义到定都天京,天京变乱到运动失败,天朝田亩制度和资政新篇,局限性与影响 读图-梳理过程;

读课文与材料,分析局限性

洋务运动 洋务运动概念内涵;自强与求富及实践;洋务新政的意义与影响 学思之窗:阅读上述史料,你能理解洋务新政的目的吗? 学习拓展:搜集资料,进一步了解近代中国工人阶级和资产阶级产生的情况。 读材料-分析目的;

列表梳理早期现代化的表现

读材料-分析影响

边疆危机和甲午中日战争 左宗棠收复新疆-新疆建省;中法战争-台湾建省;甲午战争、马关条约及其危害;台湾人民抗日 思考点:你能说说中国在甲午中日战争中失败的原因吗?(宗藩体系到不平等条约体系) 列时间表并结合地图,说明边疆危机及危害

瓜分中国的狂潮 三国干涉还辽,借款,列强瓜分中国狂潮 问题探究:对照《19世纪末帝国主义列强在华划分势力范围示意图》,谈谈你对毛泽东这段论述的认识。 结合史实分析马头条约的危害。

局限性

必然性

危害性

第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

子目 学习聚焦 学习目标预设 问题-活动链

太平天国运动 太平天国提出了一系列社会政治主张。由于领导集团内讧,不能突破封建秩序,太平天国运动最终失败。 通过梳理太平天国运动、洋务运动的过程并阅读相关史料,理解农民阶级和地主阶级为挽救民族危亡的努力,认识其失败的必然性并客观评价其历史意义。 读图-梳理过程;

读课文与材料,分析局限性

洋务运动 致力于“自强”“求富”的洋务运动是清朝统治阶级的自救运动,未能达到目的。 读材料-分析目的;列表、读材料-分析影响

边疆危机和甲午中日战争 19 世纪60 年代后,中国出现了严重的边疆危机。甲午中日战争与《马关条约》的签订,进一步把中国社会推向了半殖民地半封建社会的深渊。 通过梳理边疆危机、甲午战争和列强瓜分中国的相关史事,绘制民族危机加深的时空示意图,在特定历史条件下认识中国反侵略斗争形势的艰巨性和民族危机的深重。 列时间表并结合地图,说明边疆危机及危害

瓜分中国的狂潮 清政府向欧洲大借款、列强在华划分势力范围和强租租借地, 掀起了列强瓜分中国的狂潮。 结合史实分析马关条约的危害。

第17课内容与思路梳理

整理晚清时期重大事件的时序,强化概念内涵理解和关联建构。

阅读地图,梳理运动从南向北发展的过程。列表梳理两个纲领的内容、未实行的原因。认识主观空想性和客观条件不能实现理想社会。

梳理洋务运动概念的内涵结构。阅读材料分析目的与背景。阅读材料了解资本主义产生。评价洋务运动及失败原因分析。引进西方先进技术维护清朝统治的本质,不能真正维护国家领土主权并实现国家富强的目的。

制作边疆危机时序图,并填写地图,建立民族危机加深的时空观念。列表归纳宗藩体系崩溃的表现。研读材料:当时的几种争论、两个建省的相关材料、马关条约对主权的损害分析、借款及危害分析。

阅读瓜分狂潮地图。阅读新界租借、胶州湾租借的材料,认识危害。

《软尘私议》所称:“和议之后,都门仍复恬嬉,大有雨过忘雷之意。海疆之事,转喉触讳,绝口不提”

——中国近代史资料丛刊·鸦片战争(5)[M].上海:神州国光社,1954. [2]529

各阶层挽救危亡的探索

阶层 活动 时间 内容

农民 太平天国运动 1851-1864年 《天朝田亩制度》《资政新篇》

地主阶级洋务派 洋务运动 1861-1895年 兴办军事企业、民用企业,学校,海军,留学生

资产阶级维新派 维新变法运动 1895-1898年 戊戌变法,思想启蒙,发展资本主义

农民 义和团运动 1898-1901 扶清灭洋,抗击八国联军侵略

清廷 新政与预备立宪 1901-1911年 发展经济,编练新军,《钦定宪法大纲》与皇族内阁

资产阶级革命派 辛亥革命运动 1895-1911年 辛亥革命结束专制统治,建立中华民国,《中华民国临时约法》

(1)太平天国运动

《天朝田亩制度》,否定了封建地主土地所有制,追求社会财富平均的理想。

《资政新篇》,提出了新的社会经济政策,提出了发展资本主义的主张。

打击了清朝的统治;

引起政治和权力结构的变化 ,湘淮官僚集团形成;

汉人权力增长,地方督抚影响,权力下移;

战乱也破坏了富庶的江南地区的经济发展。

拜上帝教的主张

自身腐败与内讧问题

中外反动势力联合绞杀

《天朝田亩制度》

田产均耕、剩余归公

照旧交粮纳税

恢复家庭生活、着佃交粮

《资政新篇》

洪仁玕作者曾居香港,读过大量西方资产阶级社会科学、自然科学的书籍,此书为其由香港到南京后,向洪秀全提出的学习西方、改革政治的建议。分为《用人察失类》、《风风类》、《法法类》、《刑刑类》四部分。其论治重在“治国必先立政”,而立政必“自大至小,由下而上,权归于一”,“因时制宜,审势而行”。其关键在于“设法用人之得其当”。其要有三:“以风风之”、“以法法之”、“以刑刑之”,即移风易俗、改革政治、发展经济、健全法制,建立具有资本主义性质之政治经济体制,包括:加强中央集权,严禁“朋党”,行“君民一体”、清明廉洁之政治;兴办工矿、交通、运输业、银行业,奖励个人发明创造,发展民族经济;开医院、办学校、设立社会保险等福利事业;破除封建迷信,改变不良风俗习惯,提倡实学,反对八股虚文等。清咸丰九年(1859)经洪秀全批准刊行。因战争环境和历史条件之限制,上述主张未能施行。(郑天挺等,《中国历史大辞典》)

《资政新篇》是吸取西方富强的历史经验,针对中国落后提出来的。“国家以法制为先”是针对“金口玉言”“文字狱”的;“文以记实”是针对“八股文”的;学习西方“富强之邦”是针对“不可用夷变夏”的;自由贸易,“与蕃人并雄”是针对闭关自守的;鼓励工商业是针对“重农抑商”的。

《资政新篇》

领域 内容 意义

政治 立政关键“惟在乎设法用人之得其当”。设法就是制定法律制度。指出“最强之邦,由法善也”。 有鲜明的资本主义色彩,符合社会发展的客观要求,重视中外文化交流并吸收外国先进科技。战争环境无法实施。

经济 效法西方资本主义,发展近代交通事业(铁路、公路、河道、轮船、邮政),发展金融事业(银行纸币保险),奖励民间开矿制造等技艺。

文化 设学馆医院,禁止买卖人口和进口鸦片,提倡务实的学风和文风。

外交 同资本主义国家自由通商,进行文化交流,外国人不得干涉太平天国的内政与国法。

通过政治上调整人事、调节内部矛盾,军事上组建湘军、淮军,经济上开征厘金新辟饷源,外交上“借师助剿”,特别是依靠曾国藩等汉族地方势力,风雨飘摇的清政府终于躲过灭顶之灾,迎来所谓“同治中兴”;曾国藩、胡林翼、左宗棠、李鸿章因此而被推许为“中兴名臣”。但是,汉族督抚势力的崛起在挽救清朝的同时,改变了内满外汉、封疆大吏多由满族权贵出任的传统政治格局,导致清廷军权、财权等大权旁落,形成内轻外重的趋势。这使得清政府统治潜伏着巨大变数,对随后历史的走向产生重大影响。P240

(2)洋务运动

口号:自强、求富

目的:引进西方先进技术维护清朝统治

洋务派代表:奕訢、曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞、崇厚等

军事工业:江南机器制造总局、福州航政局、天津机器局、金陵机器制造局、汉阳兵工厂等

民用企业:上海轮船招商局、上海机器织布局、开平煤矿、汉阳铁厂等

海军:北洋海军(1888年成军),南洋海军、福建海军。

学校:京师同文馆、福州航政学堂等

影响:引进先进技术生产;早期现代化尝试;未能实现抵御外敌侵略。

《资政新篇》传到清朝统治地区以后,得到有识之士的赞赏。赵烈文将它推荐给曾国藩,并对曾国藩说:“其中所言,颇有见识”,“其长处颇能变通用之”,“观此一书,则贼中不为无人,志云:知己知彼,百战百胜,有志之士,尚无忽诸。”过了五个月,赵烈文又上书曾国藩说:“夫夷人非异人也,术非异术也,反其所为而用之,其效必可也”,“用夷之道,还施于彼,其事亦易,非甚难为也。”

曾国藩上书显示其目的

咸丰十一年(1862 年)七月十八日曾国藩在《复陈购买外洋船炮折》中说:

况今日和议既成,中外贸易,有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募覃(tán)思(深广)之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发捻,可以勤远略。

李鸿章“上曾中堂”(同治元年十二月十五日)的信

用兵在人不在器,自是至论,鸿章尝往英、法提督兵船,见其大炮之精纯,子药之细巧,器械之鲜明,队伍之雄整,实非中国所能及。其陆军虽非所长,而每攻城劫营,各项军火皆中土所无,即浮桥、云梯、炮台,别具精工妙用,亦未曾见,独未能扎营住帐房,又临敌审慎,胆气多歉,此则不及中国好兵耳。(P186)

鸿章亦岂敢崇信邪教求利益于我,唯深以中国军器远逊外洋为耻,日戒谕将士,虚心忍辱,学得西人一二秘法,期有增益而能战之。程学启、郭松林等皆坚僻自是,不肯求教,刘铭传稍稍解悟,又急索真炸炮、大炮不得,若驻上海久而不能偷(资?)取洋人长技,咎悔多矣。(P187)

——摘自《李鸿章全集》第29册“信函一”,顾廷龙、戴逸主编,合肥:安徽教育出版社,2008年

自强:购买到创办军事工业

1861年7月4日,奕 等人奏请购买外洋船炮,以对付内外交困的危局,指出“蟊贼末能尽去,非拔本塞源之方也”,认为“贼情愈张,而外国之情必因之而肆”,强调“船炮不甚坚利,恐难灭贼”,主张“购买外国船炮,并请派大员训练京兵,无非为自强之计,不使受制于人”。9月11日,曾国藩遥相呼应,奏称“恭亲王奕 等奏请购外洋船炮,则为今日救时之第一要务”“李鸿章自述:“自同治元年臣军到沪以来,随时购买外洋枪炮,设局铸造开花炮弹,以攻剿甚为得力”;赞同“彼机巧之器,非不可以购求学习,以成中国之长技”。1864年,他又强调:“今昔情势不同,岂可狃于祖宗之成法,必须尽裁疲弱,厚给粮饷,废弃弓箭,专精火器”,主张“仿立外国船厂,购求西人机器,光制夹板火轮,次及巨炮兵船,然后水陆可恃”,指出“中土士夫不深悉彼此强弱之故,一旦有变,曰吾能御夷而破敌,其谁信之”。左宗棠也认为:“泰西巧而中国不必安于拙也,泰西有而中国不能傲以无也。”P243-244

兰州织呢局

左宗棠对兰州织呢局曾抱以厚望:“今日之学徒,皆异时师匠之选,将来一人传十,十人传百,由关内而及新疆,以中华所产羊毛,就中华织成呢片,普销内地,甘人自享其利,而衣褐远被各省。”但事先缺乏必要的规划特别是产销市场、技术要求等方面的考察,决策主观随意。当时有些人认为这种工厂最好设在汉口,把原料运到汉口来制造、销售,因为汉口交通便利,有利于产品的销售。反观兰州府一带,虽位于西北羊毛产地,有购买原料成本低廉的优点,但当地人口稀少,地方贫瘠,购买力低,况且这一地区“均尚棉布”,呢布销路更狭。然而左宗棠没有采纳这些意见,毕竞甘肃是他管辖的省份,他坚持在这里设厂。

1906年去兰州游历的英国人(布鲁斯)在原厂区“非常吃惊地见到一个设备完整、费用极高的欧式羊毛加工厂……它显然花费了成千上万英镑,这里有发动机室、发动机、织机、梳毛机、清洗机、冲压机,事实上这里有整套完全用蒸汽力发动的现代工厂必需的机器,甚至它约两英尺宽的皮发动带也保存完整。尽管所有的机器都在无关紧要的维修之中,但看得出还能继续使用”。

京师同文馆

1862年,设英文馆;

1863年,增设法文馆、俄文馆;

1866年,设天文馆、算学馆;

1871年,设德文馆。

1876年,规定学习英法俄德文外,兼习数学、物理、化学、天文、航海测算、万国公法、政治学、世界历史、世界地理、译书等;

1888年,添设格致馆、翻译处。

1895年,设东文馆,学习日文。

P263-264

洋务运动评价

自强运动虽然有其种种缺点,但却标志着工业化的开始,并在中国播下了现代化的种子,它具有许多深远的影响:第一,大多数制造局、船政局、机器局、学堂和新派企业都开办在条约口岸和沿海及长江沿岸的城市,在那里最有可能获取洋人的帮助;这些事物有助于上海、南京、天津、福州、广州和汉口等大都市的发展。第二,周围农业地区的务农人口被吸引到这些都市中成为产业工人或劳工,促使了这些城市的规模飞速膨胀,并逐渐形成一个新的工人阶级。第三,这些新型的工业和企业造就了新型的职业人士如工程师、经理和实业家,而那些出洋留学的人士归国后,也成为陆军、海军、学堂和外交机构中的领头人,他们促使了中国新的管理和实业阶层之诞生。

——徐中约著:《中国近代史:1600-2000中国的奋斗》(第6版),计秋枫等译,北京:世界图书出版公司北京公司,2008年,P229

洋务企业、民族企业和资本主义企业

洋务派官僚举办的这些近代军事工业,除了采用机器生产和雇佣劳动外,资本主义的成分很少,基本上是属于封建性的官办工业。它们的企业经费由官款拨充,制造出来的产品如枪炮、弹药、轮船等,由政府调拨军队使用,并不以商品形式式进入市场,企业经营的目的,也不是着眼于赚取利润,而是为了镇压人民和维护统治。在经营管理方面,仍沿用封建衙门的那套方式,官场腐败的种种陋习,被照旧移用到企业内部。P252

1873年1月14日,上海轮船招商公局正式开业,半年后改名为轮船招商总局,习称轮船招商局,它是中国第一家资本主义性质的近代航运企业。它的出现,打破了鸦片战争后外国资本主义把持中国沿海轮运业的一统天下,挽回了一部分民族利权。1878年开办的开平煤矿,是中国当时规模最大的近代煤矿。它的创办,标志着中国采煤业开始从手工作业阶段向机器生产过渡,劳动生产率明显提高。P256

华商资本的流向

买办以附股的形式,参与在华外资企业的投资。其中就有航运业,“各省在沪殷商,或置轮船,或挟资本,向各口装载贸易,俱依附洋商名下”。美商旗昌轮船公司100万两开业资本,有六七十万两是华人投资。仅唐廷枢一人,就握有英国怡和洋行华海轮船公司全部股本的25%。

唐廷枢在担任轮船招商局总办之前,曾在英商怡和洋行当了10年的买办。其间,他曾以大量的资金附股以航运为主的众多外资企业,并在企业经营管理方面获得“丰富而广阔的经验”。离开怡和进入轮船招商局后,他又把附股的外籍轮船带到招商局“入局经营”。

1878年开平煤矿80万两创办资本中,原英商怡和洋行买办徐润一人的股份,就达15万两,约占总数的19%。

第一次鸦片战争以后,在西方资本主义的刺激和影响下,同时也为丰厚的利润所吸引,一部分手中所有资金的地主、官僚、买办和旧式商人开始对投资新式商业和机器工业发生兴趣,到19世纪六七十年代,这种投资活动已变得较为普遍。

商业方面,19世纪40年代上海等地的一些京广杂货店已开始销洋货,1850年左右陆续出现了新型的专销洋布的清洋布店,60年代又有新型五金商店等开设。我国第一家五金商店——顺记五金洋什货号,是由原上海百汇路摊贩叶澄衷于1860年出资创设的。

章开沅《中国近代民族资产阶级研究(1860-1919)》,P124

从表1中可见,1913年以前民族资本近代企业的创办人或主要投资者中,有一半以上是官僚地主,23.8%为买办,16.4%为商人。事实证明,中国早期资产阶级主要由一部分官僚、地主、商人和买办通过投资于企业而转化形成的结论,完全符合历史的实际。

——章开沅等《中国近代民族资产阶级研究(1860-1919)》,P127、128、129

官督商办:吸纳资金与经营环境

洋务派官僚举办的民用企业,大多是从事商品生产的工矿业和对外营业的交通运输业,采用雇佣劳动,以营利为主要目的,属于资本主义性质的近代企业。据统汁,至1894年,洋务民用工业资本总额3961万元……洋务民用企业的经营管理方式,除“官办”外,还采取了“官督商办”和“官商合办”的形式。三者之中,尤以“官督商办”为多,如轮船招商局、开平矿务局和上海机器织布局等,都是采用官督商办的方式。所谓官督商办,就是民间集资设立企业,由政府委派官员经营管理。P257-258

私人资本创办的企业

在洋务运动期间,已有一些民间资本独立创办办一批近代企业,其中有船舶修造业。上海发昌机器厂,原是1866年开设的一家手工锻铁作坊,设在虹口美商杜那普所办船厂近侧,专为其打制船用零部件。1869年开始使用机床,并能自己制造小轮船。1890年拥有车床10余台、牛头刨床2台、钻床3台、龙门刨床1台等多种机械设备,最多时工人300余名。继起者有1875年的建昌铜铁机器厂、1880年的远昌机器厂、1881年的合昌机器厂、1882年永昌机器厂、1885年的广德昌机器造船厂和通裕铁厂等。它们多数设在黄浦江边的虹口,限于资金和技术,业务大多依附于外资船厂,承揽一些零星加工业务。P268

私人资本创办的企业

机器缫丝,也是民族资本较早涉足的工业部门。最早的创办人是原籍广东南海县的侨商陈启沅。1872年,他在家乡创设继昌隆缫丝厂。雇用工人六七百名。i亥厂开办后,出丝精美,行销欧美,获利丰厚,以至效仿者接踵而起。机器缫丝业的另一个中心是在上海。1882年,继外资缫丝厂之后,以公和永丝厂为先行,有一批华商相继投资兴办缫丝厂。1886-1894年,除公和永之外,又有裕成、延昌恒、纶华、锦华、新祥、信昌、乾康等七家民族资本机器缫丝厂先后创办。据统计,截至1894年,民间资本创办的近代工业先后约有139家,其中有的企业开办不久就停办歇业,它们主要分布在船舶修造、缫丝、面粉、火柴、造纸、印刷、榨油等行业。P268

1865年阿古柏入侵

1875-1878年左宗棠收复新疆

1884年新疆建省

1895年俄英瓜分帕米尔

美国侵扰台湾

1874年日本侵台

1885年台湾建省

1883-1885年中法战争

甲午战争

八国联军

1874年英国侵扰云南(马嘉理)

1888年英国侵略西藏

(3)边疆危机与当时的争论

海防与塞防

弃藩自保、固藩自保、保藩固圉

以夷制夷、联俄制日

越南条款

(一八八五年六月九日,光绪十一年四月二十七日,天津)

第一款 越南诸省与中国边界毗连者,其境内,法国约明自行弭乱安抚。其扰害百姓之匪党及无业流氓,悉由法国妥为设法,或应解散,或当驱逐出境,并禁其复聚为乱。惟无论遇有何事,法兵永不得过北圻与中国边界,法国并约明必不自侵此界,且保他人必不犯之。……

第七款 中法现立此约,其意系为邻邦益敦和睦、推广互市,现欲善体此意,由法国在北圻一带开辟道路,鼓励建设铁路。彼此言明,日后若中国酌拟创造铁路时,中国自向法国业此之人商办;其招募人工,法国无不尽力劝助。惟彼此言明,不得视此条系为法国一国独受之利益。

19世纪50年代,反清起义,民族分裂分子以反清为幌子,大搞民族分裂活动。

1865年(同治四年),浩罕军官阿古柏于 “护送”布素鲁克侵入新疆,攻占了喀什噶尔(今喀什地区)。

1867年(同治六年),阿古柏自立为王,建立了“哲德沙尔国”。

1870年,阿古柏勾结民族分裂分子,投靠沙俄及英国等列强。

1871年,沙俄公然出兵伊犁,并进一步沿青海、甘肃一带,进入长城以南。

1875年(光绪元年),清廷以左宗棠为钦差大臣,督办新疆军务。

1876年春,左宗棠移师肃州(今甘肃酒泉),命刘锦棠为前敌总指挥,带兵出征,开始了收复新疆之役。仅半年时间,便收复了除伊犁以外的北疆全部地区,阿古柏被迫固守南疆。

1877年三月,收复南疆之役开始,几天时间便相继攻克吐鲁番、达坂城以及托克逊,打开了进军南疆的通道。阿古柏已于吐鲁番被攻破后,服毒自杀。

崇厚为钦差大臣出使俄国,1879年私自签订了《交收伊犁条约》(即《里瓦几亚条约》),中国除收回伊犁几座空城外,丧失了霍尔果斯河以西及伊犁南境的特克斯河流域大片领土,俄国在西北地区多处增设领事,伊犁周边均为沙俄包围,危害极大。

1881年,曾纪泽与俄国签订了《中俄伊犁条约》,收回了大量权益。在新约中,争回特克斯河流域的2万多平方公里领土;俄国商人在新疆贸易,由“均不纳税”改为“暂不纳税”;只添设了赴嘉峪关一条商路;增设嘉峪关、吐鲁番两处领事;赔款金额增至900万卢布。

新疆收复后,为加强统治,清政府一改之前的伯克制、扎萨克制、军府制等行政体制,以“大一统”的理论指导,实行了行省制度。左宗棠对新疆建省认识极为深刻,一再建议清政府尽早实施。经陕甘总督谭钟麟及刘锦棠补充、修订后,终于在光绪十年(1884年),正式建立行省,刘锦棠成为首任甘肃新疆巡抚,魏光蠢为布政使。

在新疆,左宗棠禁种婴粟,倡导种粮植麻,推广水稻,种桑养蚕等以发展农业。左宗棠在新疆及西北地区大力推行驻军屯田,兴修水利,解决了军队戍守的后勤补给;开设义学,兴办书院,扩大了当地教育普及与传播。

伊犁将军和新疆建省

清政府于1762年(乾隆二十七年)设立伊犁将军,作为新疆的地方军事长官,管理军政。民政事务仍由各地民族头目自理。在蒙古部和哈密、吐鲁番等地保存札萨克制,设王公管理;在南疆的维吾尔族地区实行伯克制;在汉回族聚居的东部地区则推行州县制,设镇迪道,虽由乌鲁木齐都兼管,但隶属甘肃省。这种以军府制为主体的多元制的行政建制,职能偏重于军事和戍边,各地王公、伯克自行其是,政令难以统一,削弱了清政府在新疆的统治,当外来势力入侵之时,就易出现分裂割据的严重局势。

1884年11月17日(光绪十年九月三十日),清廷正式发布新疆建省的主谕:

新疆底定有年,绥军辑民,事关重大,允宜统筹全局,更定新章。……前经左宗棠创议设立行省,分设郡县,业据刘锦棠详晰陈奏,由部奏准,先设道、厅、府、县等官。现在更定官制,将南北两路办事大臣等缺裁撤,自应另设地方大员,以资统辖。着照所议,添设甘肃新疆巡抚、布政使一员。

清政府任命刘锦棠为甘肃新疆巡抚,仍以钦差大臣督办新疆事宜,调魏光焘为甘肃新疆布政使。1885年,刘、魏先后到达乌鲁木齐汉城(迪化城),建立巡抚及布政使衙门,巡抚以下主要官员亦粗具规模。

台湾建省

乾隆五十三年(1788年)四月初七日,清政府制定巡查台湾例,并且废除了之前御史巡台之例。上谕:

“台湾孤悬海外,远隔重洋;民情刁悍,奸徒易于滋事。嗣后著该省将军、督、抚、提督分年轮值一人前渡台湾,实力稽查整顿。”

1874年11月,沈葆祯上奏《请移驻巡抚折》指出:“夫以台地向称饶沃,久为他族所垂涎;今虽外患暂平,旁人仍眈眈相视;未雨绸缪之计,正在斯时。”

在给李鸿章的书信中写道,“滨海设防,内山抚番,筹费之难,人所共见。而吏治、营制、民风积重难返,虽有巨费,目前亦呼应不灵,转瞬又皆成弊窦”……“宜仿江苏巡抚分驻苏州之例,移福建巡抚驻台,而后一举而数善备”。并且陈述了巡抚驻合“有事可以立断”“统属文武,权归一尊”“耳目能周,黜陟可以立定”等十二条利处。

——赵松林《清代台湾建省之历程》,《统一论坛》 2020年第1期

1884年,柏林会议,瓜分世界的“有效占领”原则

1884年,马江之战,福建海军和马尾船政局被毁

1885年,冯子材,镇南关大捷

1885年,签订《越南条款》(或称《中法新约》),不败而败

1885年,清政府设“总理海军事务衙门”

1885年,台湾正式建省,刘铭传任台湾巡抚,创办台湾机器局

1885年,薛福成出版《筹洋刍议》

1885年,康有为著《人类公理》,在中国最先提出“人的解放”口号

1886年,孙中山毕业于香港中央书院(1892年毕业于香港西医书院)

1888年,北洋海军正式成军

1890年,张之洞创办湖北枪炮厂创办

1893年,汉阳铁厂建成(张之洞);康有为“万木草堂”

1885年10月12日(光绪十一年九月初五日),清廷正式下诏:

醇亲王等奏称台湾要区,宜有大员驻扎等语。台湾为南洋门户,关系紧要,自应因时变通,以资控制。著将福建巡抚改为台湾巡抚,常川驻扎。福建巡抚事即著闽浙总督兼管。所有一切改设事宜,该督抚详细筹议,奏明办理。钦此。

为了扩充军队,日本从1890年就拿出60%的国家财政收入,来建立和发展近代化的海陆军。当时,中国北洋海军2000吨以上的战舰有7艘,共27000余吨;而日本海军的战舰在2000吨以上的仅有5艘,共17000吨。日本政府以超过北洋海军为月标,把添置速射炮和购买最新的巡洋舰,作为发展海军的重点。1892年,日本 提前完成了自1885年就开始的十年扩军计划。……到甲午战争前夕,日本已经建立了一支拥有63000名常备兵和23万名预备兵的陆军,并拥有排水量72000多吨的海军舰只,总吨位大大超过了北洋海军。此外,日本参谋部还不断派遣特务潜入中国,窃取政治军事情报,秘密绘制了中国东北和渤海湾的详细地图,做好了发动大规模侵华战争的准备。(李侃《中国近代史》P194)

(4)甲午战争及影响:

洋务运动失败

北洋舰队覆没

丧失台湾及附属岛屿

大量赔款加重负担

允许在口岸开办工厂

引起列强瓜分狂潮

借款和路矿权丧失

原因:

避战自保策略

海军军费被挪用

政治腐败

11月下旬,日军进攻旅顺。清军虽奋力抵抗,终被日军攻陷。日军发出命令:“凡穿着平民服装,疑为清兵的青壮年者一律诛杀。”日军屠城4天,“户内户外到处是尸体,横积在路中央,通行无法落足,必须踩在尸体上面才可以通过。船坞广场场向东西方向辐射的东街、中街、西街,每条街道皆尸体满地,尸体总数少说有两千具之多。沿海湾向西逃亡者遭到路上的射击,海中漂浮许多被射杀者的尸体”。P328

《马关条约》的规定

现今中国已开通商口岸以外,应准添设下开各处,立为通商口岸,以便日本臣民往来侨寓,从事商业、工艺、制作。所有添设口岸,均照向开通商海口或向开内地镇市章程一体办理,应得优例及利益等,亦当一律享受:

一、湖北省荆州府沙市。

二、四川省重庆府。

三、江苏省苏州府。

四、浙江省杭州府。

日本政府得派遣领事官于前开各口驻扎。

甲午战争的失败给中国带来了深重的灾难,包括大片领土的丧失,巨额财富被掠夺,以及由列强的干涉和因赔款须借款而引起的列强对中国的争夺。俄、法、德三国干涉还辽,接跪而至的就是俄、法向中国贷款4亿法郎,约合库平银1亿两,年息4%,折扣94.125%,期限36年。英、德两国不甘落后,以各种威逼利诱的手段迫使清政府与之签订贷款合同,向清政府贷款1600万英镑,合库平银9762.2万两,除去折扣后清政府实收库平银只有9142.5万两。后来英、德又迫使清政府续借1600万英镑,年息4.5 %,折扣83% ,限期45年。通过这些利息高、折扣大、期限长的巨额贷款,列强不仅可以干预中国内政,而且可以操控中国的经济财政。

外资势力扩大

在甲午战争以前的半个世纪,外国在中国通商口岸设立的企业(如修船厂等),规模较大的、资本在10万元以上的,经过比较广泛的考察,一共不过23家,资本估计为7600万元。而在甲午战争以后至第一次世界大战的不足20年间,根据不完全的统计,同样规模的厂矿,就达到136家,资本在1亿元以上。厂数超过近5倍,资本则超过了12倍。(摘编自汪敬虞主编《中国近代经济史1895~1927》,北京:人民出版社,2000年,P514)

7月19日(闰五月二十七日)以国事艰难之际,蠲除痼习,力行实政为先,命各省将军督抚就本省情形将筹饷、练兵、恤商、惠工等方面具体应办之事妥筹办法复奏。

谕军机大臣等:自来求治之道,必当因时制宜,况当国事艰难,尤应上下一心,图自强而弭隐患。朕宵旰忧勤,惩前毖后,惟以蠲除痼习,力行实政为先。叠据中外臣工条陈时务,详加披览,采择施行,如修铁路、铸钞币、造机器、开矿产、折南漕、减兵额、创邮政、练陆军、整海军、立学堂,大抵以筹饷、练兵为急务,以恤商、惠工为本源,皆应及时举办。至整顿厘金,严核关税,稽查荒田,汰除冗员各节,但能破除情面,实力讲求,必于国计民生两有裨益。著各直省将军督抚将以上诸条各就本省情形,与藩泉两司暨各地方官悉心筹划,酌度办法。限文到一月内,分晰复奏。当此创巨痛深之日,正我君臣卧薪尝胆之时。各将军督抚受恩深重,具有天良,谅不至畏难苟安,空言塞责。原折片均著抄给阅看,将此由四百里各谕令知之。

——《清实录》第56册,中华书局1987版,第837 - 838页

(5)瓜分中国狂潮

时间 条约 内容

1898年3月 中德《胶澳租界条约》 强占胶州湾(99年),把山东变成势力范围,胶济铁路沿线采矿

1898年5月 中俄《旅大租地条约》《续订旅大租地条约》 租借旅顺大连(25年),辽东半岛落入俄国手中,东北全境成为势力范围。

1899年 中法《广州湾租界条约》 租借广州湾(99年),修建滇越铁路,滇桂粤成为势力范围

1898年2月 英国强迫清政府同意不将长江沿岸各省让与或租给他国 长江流域成为英国势力范围

1898年4月 日本 强迫清政府同意不把福建租让给其他国家 福建成为日本势力范围

1898年6月 中英《展拓香港界址专条》 租借“新界”-深圳河以南界限街以北及附近岛屿(99年)

1898年7月 中英《订租威海卫专条》 租借威海卫

1899年 美国提出门户开放政策

大清国皇帝已允将胶澳之口,南北两面,租与德国,先以99年为限。德国于所租之地应盖炮台等事,以保地栈各项、护卫澳口。

中国国家允准德国在山东盖造铁路二道:其一由胶澳经过潍县、青州、博山、淄川、邹平等处往济南及山东界;其二由胶澳往沂州及由此处经过莱芜县至济南府。其由济南府往山东界一道,应俟铁路造至济南府后,始可开造,以便再商与中国自办干路相接。此后段铁路经过之处,应于另立详细章程内定明。

于所开各道铁路附近之处相距三十里内,如胶济北路有潍县、博山县等处,胶沂济南路在沂州府、莱芜县等允准德商开挖煤斤等项及须办工程各事,亦可德商、华商合股开采,其矿务章程,亦应另行妥议。

王铁崖《中外旧约章汇编》第一册,生活读书新知三联书店,1957年,P738-740

将胶州湾租借给德国,先以99年为限;德国可以建造由青岛经潍县、淄川至济南和青岛经沂州、莱芜至济南的两条铁路,并在铁路两旁30里内享有开矿权;山东兴办各项工程,德人有优先承办权。

胶澳的陆地面积及所属的25个岛屿的面积,合计551.753平方公里,胶澳租借地陆海总面积1128.253平方公里,区域内的人口为8.3万人。

1898年4月,德人宣布胶澳为其“保护地”,设立胶澳总督府,实行军事管制:扩张设防,筑营叠堡;建港筑路,开发、掠取青岛和山东资源; 奴化教育, 扩张宗教。

錦田吉慶圍的入口。1899年英軍進攻吉慶圍,將圖中鐵門作爲戰利品運往英國倫敦,1952年交還。(鄭寶鴻《香港歷史考察之旅:新界區及離島》,商務印書館(香港)有限公司,2020年,p152)

在办理洋务过程中,一些人已经意识到了中体西用论的弊端。曾任两广总督的张树声在1884年去世前留下的《遗折》中,言生前所不敢言,指出:“(西人)育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋,常不相及,就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤 ”

甲午战争被视为洋务运动破产的明证。甲午战败后,更多的人终于意识到,仅仅限于器物层面的学习洋务是远远不够的。社会上要求变法的呼声四起。作为传统社会精英阶层的应试举人,怀着历史传承的使命感,发出了变法的呼声。千余名应试举人联名上书朝廷,史称“公车上书”,构成了戊戌变法的前奏。变法呼吁获得了社会的广泛响应,新式报刊、新式学堂、新式社团广为宣扬,一时蔚为风气,并终获朝廷认可。

王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(上),北京:社会科学文献出版社,2016年,序一(王建朗)4

第18课 挽救民族危亡的斗争

戊戌变法运动

义和团运动-八国联军侵华-《辛丑条约》

挽救民族危亡失败及半殖民地半封建社会形成

小结:半殖民地半封建社会形成/中国社会各阶层的挽救民族危亡的探索

第18课 挽救民族危亡的斗争

子目 要点 问题-活动链

戊戌维新运动 公车上书;百日维新;六君子;失败及影响。 问题探究:阅读上述材料,结合所学,谈谈戊戌变法的背景。 学思之窗:想一想,戊戌维新有怎 样的局限性。 梳理过程;

读材料-分析失败原因与影响

义和团运动 危机加深与反洋教斗争;口号与清廷政策;爱国与盲目排外 反抗外来侵略的性质与影响

八国联军侵华 八国联军从天津到北京;罪行;东南互保; 学习拓展:查找相关史料,思考此事件的后果。东南互保 梳理过程;清廷统治动摇

民族危机加深 辛丑条约签订、内容及危害-半殖民地半封建社会形成 思考点:中国是如何一步步沦为半殖民地半封建社会的? 结合内容、读材料-分析条约危害

局限性

爱国及其盲目性

腐朽性

危害性

第18课 挽救民族危亡的斗争

子目 学习聚焦 学习目标预设 问题-活动链

戊戌维新运动 百日维新反映了时代的要求,但在守旧势力阻挠下最终失败。 通过阅读材料(史料)理解戊戌维新运动的背景、局限性,分析变法失败的原因,客观评价变法运动对中国社会发展的意义。 梳理过程;

读材料-分析失败原因与影响

义和团运动 义和团的兴起,缘于西方势力深入中国后引发的教民与当地民众的冲突。 通过梳理甲午战争后重大事件间的时空联系(历时性和共性时),了解义和团运动和八国联军侵华的过程,运用矛盾分析法,认识义和团运动的爱国热情及盲目排外的局限性,认识清朝统治危机加深,认识《辛丑条约》签订标志着中国完全沦为半殖民地半封建社会。 反抗外来侵略的性质与影响

八国联军侵华 八国联军侵华,犯下骇人听闻的罪行。在中外反动势力的联合镇压下,义和团运动失败。 梳理过程;清廷统治动摇

民族危机加深 《辛丑条约》的签订,标志着中国半殖民地半封建社会完全形成。 结合内容、读材料-分析条约危害

第18课内容与思路梳理

整理晚清时期重大事件的时序,强化概念内涵理解和关联建构。

阅读材料并梳理维新思想传播的过程。阅读诏书、变法内容-练兵、办厂、教育等,理解变法目的及促进社会的变化,通过内容梳理生成促进资本主义发展和思想解放等认识。阅读课本归纳失败原因。梳理概念内涵与结构。认识主观目的和客观效果的差异。

阅读教材内容和地图,梳理义和团运动和八国联军侵略的过程,分析矛盾的复杂性。阅读材料分析清政府对义和团政策的变化、列强侵略本性的认识、东南互保的评价和《辛丑条约》内容及影响,认识半殖民地半封建社会形成。

小结:完成晚清时期不平等条约内容及影响的列表,认识中国社会性质及面临的革命任务。认识晚清统治者在国家治理方面的错误。梳理各阶层救亡图存实践及局限。

容闳的变法主张

1860年与太平天国领袖洪仁玕等商谈富强大计,提出七点计划:

(1)依正当之军事制度组织一良好军队;

(2)设立武备学校以养成多数有学识军官;

(3)建设海军学校;

(4)建设善良政府,聘用富有经验之人才为各部行政顾问;

(5)创立银行制度及厘定度量衡标准;

(6)颁定各级学校教育制度,以耶稣教圣经列为主课;

(7)设立各种实业学校。

冯桂芬的主张受到光绪帝重视

1876年《校邠庐抗议》正式刊行,1889年光绪帝命将其中与时政关联密切的《汰冗员》《许自陈》《省则例》《改科举》《采西学》《善驭夷》等篇抄录成册。百日维新开始后,光绪帝又命将该书新印1000部,颁发给大学士、军机大巨、六部九卿、翰詹科道及各省督抚将军,要求仔细阅读并发表意见。

马建忠“富民说”

1877年夏,马建忠从欧洲写信给李鸿章说:

欧洲各国讲富者以护商为本,求强者以得民心为要。护商会而赋税可加,则盖藏自足;得民心则忠爱倍切,而敌忾可期。他如学校建而智士日多,议院立而下情可达。其制造、军旅、水师诸大端,皆其末焉者也。

1890年马建忠提出“富民说”,强调对外商贸体制须改革,要把扩大出口、减少进口作为国家富强的关键;欲使出口货增多,关键“在精求中国固有之货,令其畅销”;欲使进口货减少,则须“仿造外洋之货,敌其销路”,同时应开采矿山,以保证财富常聚而不散。

反思洋务运动的教训

在办理洋务过程中,一些人已经意识到了中体西用论的弊端。曾任两广总督的张树声在1884年去世前留下的《遗折》中,言生前所不敢言,指出:“(西人)育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶步趋,常不相及,就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤 ”

甲午战争被视为洋务运动破产的明证。甲午战败后,更多的人终于意识到,仅仅限于器物层面的学习洋务是远远不够的。社会上要求变法的呼声四起。作为传统社会精英阶层的应试举人,怀着历史传承的使命感,发出了变法的呼声。千余名应试举人联名上书朝廷,史称“公车上书”,构成了戊戌变法的前奏。变法呼吁获得了社会的广泛响应,新式报刊、新式学堂、新式社团广为宣扬,一时蔚为风气,并终获朝廷认可。

——王建朗、黄克武主编,两岸新编中国近代史·晚清卷(上),北京:社会科学文献出版社,2016年,序一(王建朗)P4

方式 内容

著述 康有为《新学伪经考》《孔子改制考》

梁启超《变法通议》《论君政民政相嬗之理》

谭嗣同《仁学》(批判封建制度和伦理观念)

严复翻译赫胥黎《天演论》、孟德斯鸠的《法意》、斯宾塞《群学肄言》等

报刊 1895年8月在北京创办《万国公报》(中外纪闻)

1896年1月在上海创办《强学报》

1896年8月梁启超主编《时务报》

1897年江标等在长沙创办《湘学新报》(湘学报)

1897年严复在天津创办《国闻报》

1898年谭嗣同唐才常创办《湘报》

学会 1895年11月文廷式创办强学会

1898年谭嗣同在长沙创办南学会

1898年成立保国会

办学 1891年康有为在广州长兴里讲学

1896年康有为移学舍到广州学宫万木草堂(读代议制政府和君主立宪制方面的书籍)

1897年10陈宝箴在长沙创办时务学堂

论战 与顽固派论战(政治、经济、教育)

上书 1895年起唐有为向皇帝上书,提出变法建议

1895年2月4-5日,严复在天津《直报》上发表《论世变之亟》一文,随后又发表了《原强》《避韩》《原强续篇》《救亡决论》等文章。严复单核了他对西方历史与现状的认识,介绍了许多科学著作;同时,又对中国历史和传统文化作出深刻的反思,提出了“鼓民力、开民智、新民德”是改变中国落后、走向富强的根本任务。“开民智”主要是提倡西学,增加人们知识,提高人们智慧,转变人们的思想观念。严复又认为,三个任务之中最重要的是“开民知”,他说:“民智不开,则守旧、维新两无一可。“他批判传统宋学,空谈性理,“高于西学而无实”;传统汉学,埋首考据,“繁于西学而无用”。他批判“八股”制度“锢智慧,坏心术、滋游手”。严复特别批判传统学术在思想方法上的不足,即不了解归纳和演绎方法的运用。梁启超发展了严复的《开民智》的思想,提出了“新民说”。梁启超怎样界定“新民”的面貌呢?人在《新民说》中写道:“我有耳目,我物我格。我有心思,我理我穷。高高山项立,深深海底行。其于古人也,吾时而师之,时而友之,时而敌之,无容心焉,以公理为衡而已。”

6月11日,光绪帝在侍奉慈禧太后用完早膳后,返回养心殿,随即连发两道显然是经慈禧太后首肯的上谕:

数年以来,中外臣工,讲求时务,多主变法自强。迩者诏书数下,如开特科,裁冗兵,改武科制度,立大小学堂,皆经再三审定,筹之至熟,甫议施行。惟是风气尚未大开,论说莫衷一是,或托于老成忧国,以为旧章必应墨守,新法必当摈除,众喙哓哓,空言无补。试问今日时局如此,国势如此,若仍以不练之兵,有限之饷,士无实学,工无良师,强弱相形,贫富悬绝,岂真能制梃以挞坚甲利兵乎

朕惟国是不定,则号令不行,极其流弊,必至门户纷争,互相水火,徒蹈宋明积习,于时政毫无裨益。即以中国大经大法而论,五帝三王不相沿袭,譬之冬裘夏葛,势不两存。用特明白宣示,嗣后中外大小诸臣,自王公以及士庶,各宜努力向上,发愤为雄,以圣贤义理之学植其根本,又须博采西学之切于时务者,实力讲求,以救空疏迂谬之弊。专心致志,精益求精,毋徒袭其皮毛,毋竞腾其口说,总期化无用为有用,以成通经济变之才。

京师大学堂为各行省之倡,尤应首先举办,着军机大臣、总理各国事务王大臣会同妥速议奏,所有翰林院编检、各部院司员、大内侍卫、候补候选道府州县以下官、大员子弟、八旗世职、各省武职后裔,其愿入学堂者,均准其入学肄业,以期人材辈出,共济时艰,不得敷衍因循,循私援引,致负朝廷谆谆告诫之至意。

将此通谕知之。钦此。

变法运动

清光绪二十四年四月二十三日(1898.6.11)光绪帝在翁同龢、康有为等支持下,下诏明定国是,宣布变法维新。二十八日(6.16)命康在总理衙门章京上行走;五月十五日(7.3)赏梁启超六品衔,办理译书局事务;七月二十日(9.5)命谭嗣同、刘光第、杨锐、林旭以四品卿衔为军机章京,参预新政。并颁布了一系列除旧布新法令。内容包括:(1)政治方面:删改旧例,另定简章;裁撤中央与地方重迭机构及冗官;许臣工各抒谠论、士民上书言事;严禁地方胥吏扰民;命督抚保荐通达时务之才;诏选宗室王公游历各国;许旗人经营商业。(2)经济方面:设立农工商总局,劝导绅民发展农政工艺;提倡私人办实业,奖励发明创造;设立铁路矿务总局,修筑芦汉、粤汉、沪宁各路,开采矿山;广设邮政分局,裁撤驿站;改革财政,编制国家预算。(3)军事方面:裁减旧军、编练新军、添设海军、购机建厂以造制兵轮枪弹;严查保甲,整顿厘金,办团练、组民团。(4)文教方面:改革科举制度,废八股,改试策论,举经济特科;开办京师大学堂,各地广设学堂,以讲求实学、实政为主;设立译书局,广译外国新书;许创报馆、办学会,令各省选学生出国留学。八月六日(9.21)慈禧太后发动政变废除新法,历时一百零三天,史称“百日维新”。(郑天挺等,《中国历史大辞典》)

1898年2月15日(正月二十五日)命议京师大学堂章程

光绪二十四年正月二十五日上谕:

己酉,谕,御史王鹏运奏请开办京师大学堂等语,京师大学堂迭经臣工奏请,准其建立,现在亟须开办,其详细章程,著军机大臣会同总理各国事务衙门王大臣,妥议具奏。

——朱寿朋编《光绪朝东华录》,中华书局1958年版,第4041页

8月2日(六月十五日)谕命派学生赴日本留学

光绪帝面谕军机大臣,称:

现在讲求新学,风气大开,惟百闻不如一见,自以派人出洋游学为要。至游学之国,西洋不如东洋。诚以路近费省,文字相近易于通晓,且一切西书,均经日本择要翻译,刊有定本,何患不事半功倍?或由日本再赴西洋游学,以期考证精确,益臻美备。前经总理衙门奏称,拟妥定章程,将同文馆东文学生,酌派数人,并咨南北洋、两广、两湖、闵(闽)浙各督抚,就现设学堂遴选学生,咨报总理衙门,陆续派往。著即拟定章程,妥速具奏。一面咨催各该省,迅即选定学生,开具衔名,陆续咨送,并咨询各部院,如有讲求时务,愿往游学人员,出具切实考语,一并咨送,均毋延缓。

——中国第一历史档案馆编《光绪朝上谕档》第24册,广西师范大学出版社1996年版,第274页

又谕:振兴商务,为富强至计,必须讲求工艺,设厂制造,始足以保我利权。据王文韶面奏,粤东商人张振勋,在烟台创兴酿酒公司,采购洋种葡萄,栽植颇广,数年之后,当可坐收其利。又北洋出口之货,以驼绒羊毛为大宗,就地购机,仿造呢绒羽毯等物,亦可渐开利源,前经批准道员吴懋鼎,在天津筹款兴办等语。着荣禄饬令该员吴懋鼎、张振勋等,即行照案举办,但使制造日精,销路畅旺,自可以暗塞漏巵(卮,zhī),务令该员等各照认办事宜,切实筹办,以收成效,仍将如何办理情形,由荣禄临时奏报,将此谕令知之。寻荣禄奏,遵查酿酒织绒筹办大概情形,报闻。

——《中国近代史资料丛刊》编委会:《戊戌变法》第二册,上海:上海书店出版社,2000年,P39

介绍马克思及其学说

1899年4月出刊的《万国公报》(基督教广学会办),登载李提摩太节译《大同学》一文,即提到马克思的名字,译为“马克偲”。

1902年以后,梁启超、马君武都曾在他们的文章中介绍过马克思及其主张。

而对马克思、恩格斯以及他们的学说介绍较详细的是朱执信。他在《民报》上发表了一些文章,其中如《德意志革命家小传》一文,介绍了马克思、恩格斯的生平,并评述了《共产党宣言》和《资本论》。

宣传无政府主义的《天义报》(1907年创办于东京,刘师培的妻子何震主编,社会主义讲习会和女子复权会的半月刊),刊登过恩格斯1888年为《共产党宣言》英文版所写的序言译文,还译载过《共产党宣言》第一章《资产者与无产者》。

孙中山在1912年也曾称赞马克思学说,认为“麦氏(按即马克思)之资本公有,其学说得社会主义之真髓”。但是,他们都没有把马克思主义作为解决中国问题的思想武器。(李侃《中国近代史》P496)

影响:

严惩首祸诸臣

巨额赔款

东交民巷驻军保护

拆毁炮台并在北京至山海关沿线驻军

禁止中国人民反帝

清政府成为洋人的朝廷

原因:

盲目排外

统治根基动摇

政治腐败

“反清复明”-“反洋教”-“扶清灭洋”

镇压-抚与剿抚并用-利用-联合绞杀

甲午战后,随着外国资本在中国大幅增加,各国在中国的利益也在增加,相当一部分传教士已不安心于传教,而是开始直接或间接地为其国家利益服务,违背了其传播“福音”的原初宗旨。例如德国天主教会圣言会在山东的主教安治泰(Anzer),一直要求德国政府为教会利益采取积极有益的行动。巨野教案发生后,他立即向德国外交部建议应l亥利用这个大好机会占据胶州湾,并将其变为德国在远东的一个重要基地。

甲午战后,中外冲突最剧烈的地方无疑是山东。山东人不仅在战争中遭受直接痛苦,而且在战后受到直接影响,特别是德国强占胶州湾之后,山东成了德国人独占的势力范围。德国人修铁路,开矿山,强占民田民房.破坏水道,破坏坟茔,山东境内铁路沿线、矿山周围的百姓没有得到经济开发所带来的好处,反而因经济开发而受到了无端伤害

1898年6月30晶,新任巡抚张汝梅建议朝廷“化私会为公举,改拳勇为民团”,将他们纳入体制,交给地方官严加管理,将他们引导到到自卫身家、守望相助、维护地方秩序方面来。这就是我们后来一般不再说“义和拳”而改称‘义和团”的背景。其实从原初意义上说,义和拳可能比义和哮更准确。

毓贤明自无误地说过:“当此时局艰难,外患纷沓之际,当以固民心为要图”,相信只有整合民心、利用民心才能度过艰难。既然民心可用,当然不会强力镇压,而是利用他们作为对外交涉的工具。

外交使团在1899年底的时候以山东地方当局镇压不力为由,请求清廷任命袁世凯替换毓贤。1899年12月6日,清廷免去毓贤的山东巡抚职,提升袁世凯接任。

袁世凯没有辜负列强期待,就职伊始,就发布一道措辞强硬的告示,要求各地义和团民众尽快自动解散,否则严厉镇压,格杀勿论,决不姑息;对于那些“献首”、自新的义和团民众,袁世凯宣布既往不咎。 剿抚兼施的两手策略很快见效。

就在会晤的前一天(3月1日)晚上,五国公使分别接到总理衙门的照会及附件,附件中有直隶总督奉旨剿办义和团的布告及一道上谕,这篇上谕使用了“取缔”义和团等字样

总理衙门的照会没有使各国公使放心。3月2日,他们依然如约前往总理衙门与庆亲王等清大臣会晤。庆亲王向各国公使解释了朝廷的政策,对于各国公使要求在政府公报中正式发布那份剿灭义和团的上谕,庆亲王婉言拒绝,以为不合体制。

各国公使曾经明白告诉清廷不要重新起用力主排外的前山东巡抚毓贤,然而清廷不仅大张旗鼓地重新起用,而且将毓贤派往外国人比较多的山西当巡抚。这在各国公使看来,是公然挑衅,是让各国难堪。

大概是因为山东巡抚袁世凯强行镇压,迫使义和团向京津地区转移,这此义和团“散布京城,潜通南宫、冀州一带,无知之辈,明目张胆,到处勾劝”。

清廷镇压无力,义和团急剧发展引起列强恐慌。4月6日,英美德法四国公使联名照会,要求清政府两个月内将义和团一律剿灭,否则各国将派兵代为剿除。这大约是列强第次提出出兵代剿方案。

4月下旬,部分义和团民潜入京师,凡遇教堂,他们遍贴揭帖。进入5月,京城内外的义和团相互配合,越闹越大。近畿一带,如清苑、涞水、定兴,尤其是保定府,相继发生焚毁教堂、杀害教民等多起事件。

类似的揭帖在京城到处张贴,鼓动拳民焚毁教堂、使馆,“在京洋人,均有自危之心。各电本国,请兵来京,自行保护。”

庆亲王的态度是游移不定的,各国公使鉴于北京局势的发展,为慎重起见,还是决定从天津,从大沽口外海面上调集一批军队进入北京,加强使馆区及教堂警卫。5月31日,第一列军用专车向北京进发,几天后抵达北京的使馆卫队接近千人。

一份落款为5月28日的义和团揭帖写道:

“兹因天主教并耶稣堂,毁谤神圣,上欺中华君臣,下压中华

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进