心血凝成的作品课件

图片预览

文档简介

课件28张PPT。新课导入 人生的苦难往往孕育着艺的成功。

正如冼星海在《留学巴黎》中所说:“一切人生的苦、辣、辛、酸、不幸,都汹涌起来。我不能控制自己的感情,于是借风述怀,写成了《风》这个作品。

今天,我们学习冼星海的学生马可根据冼星海的自述、选材于《留学巴黎》中关于写作《风》的片断,写成的《心血凝成的作品》。 心血凝成的作品作者简介马可(1918~1976),作曲家,音乐理论家。江苏徐州人。曾任中国音乐学院副院长、中国歌剧院院长。马可在陕北曾深入民间,搜集、研究民间音乐及地方戏曲音乐,探索发展民族音乐的道路。他的音乐作品以富有生活气息与民族色彩著称。代表作为歌剧《白毛女》(作曲者之一),秧歌剧《夫妻识字》,歌剧《小二黑结婚》,管弦乐《陕北组曲》,歌曲《南泥湾》等,共创作大小作品百余首,此外还有电影音乐《画中人》等及其他作品。《心血凝成的作品》选自《冼星海传》。?朗 读自由朗读课文,熟悉课文内容,并把握意。字 词凛冽(lǐn liè)

霎(shà)时间

皓(hào)月

清寥(liáo)

悲天悯(mǐn)人

颤栗(zhàn lì)

吞噬(shì)理清课文脉络 1、请同学用概括的语言,说说这篇课文写了冼星海在巴黎求学的几件事?主要写了三件事:冼星海创作《风》、外国音乐家对《风》的评价、投考高级作曲班的波折等。理清课文脉络 2、冼星海在《巴黎留学》提到的事情还有很多,为什么作者单单选取这三件事情来写呢?选取的这三件事,都是留学巴黎中最感人的故事,也是最重要的事件。冼星海考取巴黎音乐学院,是他留学的一个主要目标。这三件事同时也是很富有戏剧性情节的故事,如考场事件。理清课文脉络 3、比较两篇课文对于创作《风》的描写,有什么不一样的记叙特点?理清课文脉络 冼星海的原文大都是比较精炼的叙述,展开有限的描写只有这么几行:

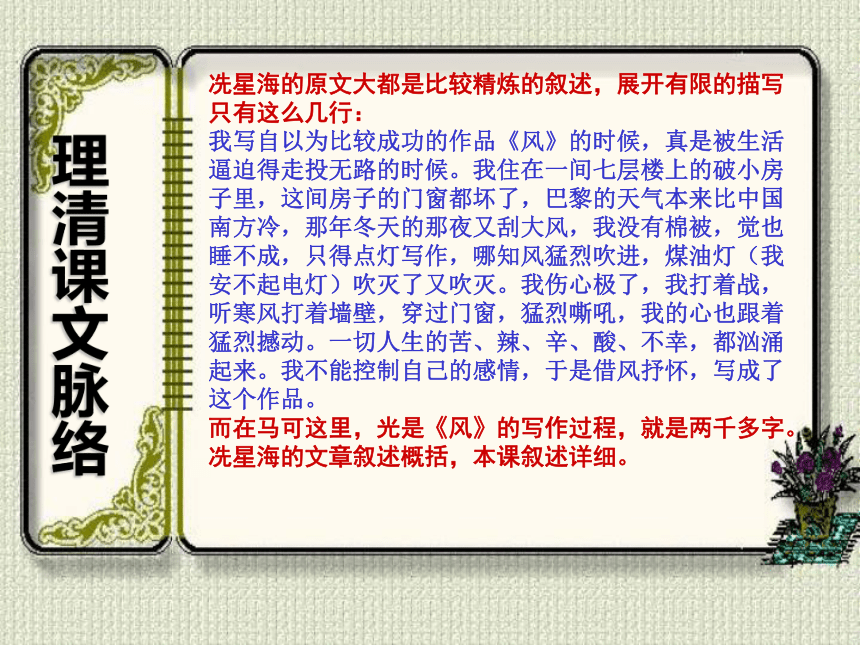

我写自以为比较成功的作品《风》的时候,真是被生活逼迫得走投无路的时候。我住在一间七层楼上的破小房子里,这间房子的门窗都坏了,巴黎的天气本来比中国南方冷,那年冬天的那夜又刮大风,我没有棉被,觉也睡不成,只得点灯写作,哪知风猛烈吹进,煤油灯(我安不起电灯)吹灭了又吹灭。我伤心极了,我打着战,听寒风打着墙壁,穿过门窗,猛烈嘶吼,我的心也跟着猛烈撼动。一切人生的苦、辣、辛、酸、不幸,都汹涌起来。我不能控制自己的感情,于是借风抒怀,写成了这个作品。

而在马可这里,光是《风》的写作过程,就是两千多字。冼星海的文章叙述概括,本课叙述详细。分析课文中的三种“风” 1、作者为什么要如此着力写《风》呢?这是冼星海在巴黎命运转折的关键。《风》这个奏鸣曲,得到了法国音乐界权威的赏识,他才获得了投考巴黎音乐学院高级作曲班的资格。 分析课文中的三种“风” 2、本课中,“风”除了是指巴黎寒夜中的狂风之外,还有没有其他的含义?在本课中,风具有三重含义:首先就是冼星海住处的风;其次是杜甫的诗歌《茅屋为秋风所破歌》中的风;这二者凝聚起来,成为第三种风,就是冼星海作品中的“风”。分析课文中的三种“风” 3、首先我们来看冼星海住处的风。这是大自然的风。马可没有到过巴黎,难得的是,他把风写的那样具有感性色彩。这得力于马可的想象力。他是怎样写出风的严酷呢?这种严酷,只用了几个有特点的细节就显得饱满起来。窗外的风声,“猛烈的嘶叫”,“窗叶被吹落”,“玻璃哗啦啦啦摔成碎块”,“谱纸被吹得满屋飞舞”,煤油灯火,不断的熄灭。分析课文中的三种“风” 4、其次,如果光写巴黎的风的严酷,对冼星海的生命的概括还是不够的。作者又联想到了哪里的风?风意味着苦难。不仅仅是在巴黎,马可把它扩展到冼星海的整个生命中去。他让冼星海在忍受巴黎的寒风之时,联想到十多年前,广州珠江上的小茅屋前的风雨声。北京寒风中传来的枪声和犬吠,水灾地区“吹裂肌肤的烈风”。这是包含冼星海自传的风,民族历史的风。这些细节描写,不但让读者感觉到风的寒冷,也表现了冼星海对祖国命运的隐忧。 分析课文中的三种“风” 在冼星海的文章中,关于创作动机,只有简单到不能再简单的四个字:“借风述怀”。马可的功夫就是把这四个字,通过艺术想象,把它和冼星海的童年经历、祖国同胞的苦难结合起来。分析课文中的三种“风” 5、冼星海作品中风的形象,到底是什么样的呢?请同学们找出课文中用音乐描写风的语段。旋律转入一种颤栗的、不安的音调中去。……音乐从那减七和弦的悲剧气氛中转入新的乐段,经过一个色彩性的、幻想的间奏,过渡到一种坚实、壮丽的乐句上去。这时,他仿佛觉得老诗人的巨大的身影就站在他对面,那深远的眼光和苍劲的脸色像要透过历史的帷幕给世世代代的受难人以鼓舞和安慰。分析课文中的三种“风” 音乐形象是旋律,本来是语言所不能传达的,但是,马可找到了表述音乐的形象语言,把专业术语和形象的可感性结合了起来。在这里,音乐术语构成了音乐的旋律形象,更借助着对杜甫的想象,透露出冼星海的内心形象,把音乐的风和冼星海内心的风水乳交融的结合在一起。比较探究同样是描写留学巴黎期间的三件事,冼星海和马可各自用了两种不同的记叙方式,同学们觉得哪一种更好呢? 比较探究马可描写的《风》的创作,集结了主人公对自身苦难和对祖国苦难的强烈感受,是他在巴黎期间被逼的走投无路的最困难的时期,又是其创作成功的转折点、命运的转折点。主人公本人在《留学巴黎》中也是花笔墨最多,情不自禁描写起来的最重要的一段。此事当然是主人公巴黎经历中最感人的故事。 比较探究马可运用的是文学描写,其不同于《留学巴黎》之处,也是其优点或特点主要有:(1)、对于凛冽的东风、酷冷以及无法抵御寒风的居所,增加了许多富有感性的细节。(2)、增加了显现社会苦难、祖国苦难的各种风的描写,如珠江边的风雨声、裹夹着枪声犬吠的寒风、大水灾中兴风作浪的烈风。这些苦难在《留学巴黎》中只是部分有概略提到且不是与《风》的创作放在一起,而在马可笔下不仅内容多了、写细了,而且与《风》的创作放在了一起。这样,“风”的内涵、主人公的情感的深广度都扩展开了。比较探究(3)、《留学巴黎》没有对它的音乐形象的创作过程展开描写,在马可笔下作为主要内容出现了,细写了《茅屋为秋风所破歌》的音乐形象的转换,且成为凝结上述各种“风”的核心。特别是音乐创作的最后部分,尤其鲜明地把“心血凝成”四字形象展示了。即他把主人公连棉被都没有的生活细节与杜甫“布衾多年冷似铁”联系起来,说“此刻他连一条冷似铁的布衾都没有,而且还远离祖国的土地千万里”,于是音乐的旋律转出颤栗不安的音调中,但紧接就过渡到诗人杜甫“安得广厦千万间”的博大情怀,乐声由悲切转入壮丽的结章。总之,这样丰富的、有深度的、又统一的文学的描写是《巴黎留学》所没有的。比较探究但《留学巴黎》的写法又有其不可替代的优点或特点:一是它是文中唯一的一处描写,在一片直白叙述中显得很突出,给人深刻印象。二是它的侧重点放在苦难极其感受上,似乎对读者的情感触动更大,尤其是最后一句(一切人生的苦、辣、辛、酸、不幸,都汹涌起来。我不能控制自己的感情,于是借风抒怀,写成了这个作品。),浓缩了主人公许多情感、痛苦和当时的情景,引人触动、遐想。三是都为主人公自身经历的第一手资料,其教育方面和其他方面都有其独特的价值。比较探究另一处大幅度展开的文学描写是考场事件,这也是主人公留学巴黎经历里最感人的故事之一。显然,此处的描写比《留学巴黎》的简单叙述效果好。马可的描写至少有三点好处:1、对门警阻止其入考场展开了细致描写。此处描写越充分,越能反衬后面戏剧性变化的重要价值。此巨大反差,包括门警后来的愕然反应,鲜明展现了主人公求学条件的艰难和取得成就的可贵。比较探究2、要饭票一事本身就是生活中极感人的细节,《留学巴黎》的写法太可惜了这一细节。马可很有感染力的描写显然动人多了;尤其“饭票……”这脱口而出之状和再也不知道说什么为好的情态,使主人公三年来挣扎于生存线的艰难历程跃然纸上。3、从头至尾采取了小说的情节手法。故事本身就是极富情节性、戏剧性的,这样写不仅更为引人入胜,而且更觉得真实可信。比较探究上述两件事不仅感人,也都是主人公留学经历中最重要的事。此外,《风》在巴黎公开演出后,对艺术家们的反应马可也展开了文学描写。此事虽不如上述两事感人,但也是最重要的事件之一,同时这也加强了通过效果手法(侧面描写)突出主人公的作用。课堂练习对课题《心血凝成的作品》理解有误的一项是(?? )

A.?指冼星海的作品耗费了他大量的心血。 B.?形象地指出了作家在艺术道路上艰难而执著的追求。 C.?课题用夸张的手法,指出了作家在艺术创作中的尽心尽力。 D.?抒情化的题目,便于作者真情地赞美。C作业布置通读《心血凝成的作品》全文,回答问题(第1题按下列要求摘录课文有关语句回答)1、在本课中,风具有三重含义:首先就是冼星海住处的风;其次是杜甫的诗歌《茅屋为秋风所破歌》中的风;这二者凝聚起来,成为第三种风,就是冼星海作品中的“风”。作业布置冼星海住处的风:

答:

杜甫的诗歌《茅屋为秋风所破歌》中的风:

答:

冼星海作品中的“风”:

答:作业布置2、这样把三种风结合起来写,有什么效果?

答:

正如冼星海在《留学巴黎》中所说:“一切人生的苦、辣、辛、酸、不幸,都汹涌起来。我不能控制自己的感情,于是借风述怀,写成了《风》这个作品。

今天,我们学习冼星海的学生马可根据冼星海的自述、选材于《留学巴黎》中关于写作《风》的片断,写成的《心血凝成的作品》。 心血凝成的作品作者简介马可(1918~1976),作曲家,音乐理论家。江苏徐州人。曾任中国音乐学院副院长、中国歌剧院院长。马可在陕北曾深入民间,搜集、研究民间音乐及地方戏曲音乐,探索发展民族音乐的道路。他的音乐作品以富有生活气息与民族色彩著称。代表作为歌剧《白毛女》(作曲者之一),秧歌剧《夫妻识字》,歌剧《小二黑结婚》,管弦乐《陕北组曲》,歌曲《南泥湾》等,共创作大小作品百余首,此外还有电影音乐《画中人》等及其他作品。《心血凝成的作品》选自《冼星海传》。?朗 读自由朗读课文,熟悉课文内容,并把握意。字 词凛冽(lǐn liè)

霎(shà)时间

皓(hào)月

清寥(liáo)

悲天悯(mǐn)人

颤栗(zhàn lì)

吞噬(shì)理清课文脉络 1、请同学用概括的语言,说说这篇课文写了冼星海在巴黎求学的几件事?主要写了三件事:冼星海创作《风》、外国音乐家对《风》的评价、投考高级作曲班的波折等。理清课文脉络 2、冼星海在《巴黎留学》提到的事情还有很多,为什么作者单单选取这三件事情来写呢?选取的这三件事,都是留学巴黎中最感人的故事,也是最重要的事件。冼星海考取巴黎音乐学院,是他留学的一个主要目标。这三件事同时也是很富有戏剧性情节的故事,如考场事件。理清课文脉络 3、比较两篇课文对于创作《风》的描写,有什么不一样的记叙特点?理清课文脉络 冼星海的原文大都是比较精炼的叙述,展开有限的描写只有这么几行:

我写自以为比较成功的作品《风》的时候,真是被生活逼迫得走投无路的时候。我住在一间七层楼上的破小房子里,这间房子的门窗都坏了,巴黎的天气本来比中国南方冷,那年冬天的那夜又刮大风,我没有棉被,觉也睡不成,只得点灯写作,哪知风猛烈吹进,煤油灯(我安不起电灯)吹灭了又吹灭。我伤心极了,我打着战,听寒风打着墙壁,穿过门窗,猛烈嘶吼,我的心也跟着猛烈撼动。一切人生的苦、辣、辛、酸、不幸,都汹涌起来。我不能控制自己的感情,于是借风抒怀,写成了这个作品。

而在马可这里,光是《风》的写作过程,就是两千多字。冼星海的文章叙述概括,本课叙述详细。分析课文中的三种“风” 1、作者为什么要如此着力写《风》呢?这是冼星海在巴黎命运转折的关键。《风》这个奏鸣曲,得到了法国音乐界权威的赏识,他才获得了投考巴黎音乐学院高级作曲班的资格。 分析课文中的三种“风” 2、本课中,“风”除了是指巴黎寒夜中的狂风之外,还有没有其他的含义?在本课中,风具有三重含义:首先就是冼星海住处的风;其次是杜甫的诗歌《茅屋为秋风所破歌》中的风;这二者凝聚起来,成为第三种风,就是冼星海作品中的“风”。分析课文中的三种“风” 3、首先我们来看冼星海住处的风。这是大自然的风。马可没有到过巴黎,难得的是,他把风写的那样具有感性色彩。这得力于马可的想象力。他是怎样写出风的严酷呢?这种严酷,只用了几个有特点的细节就显得饱满起来。窗外的风声,“猛烈的嘶叫”,“窗叶被吹落”,“玻璃哗啦啦啦摔成碎块”,“谱纸被吹得满屋飞舞”,煤油灯火,不断的熄灭。分析课文中的三种“风” 4、其次,如果光写巴黎的风的严酷,对冼星海的生命的概括还是不够的。作者又联想到了哪里的风?风意味着苦难。不仅仅是在巴黎,马可把它扩展到冼星海的整个生命中去。他让冼星海在忍受巴黎的寒风之时,联想到十多年前,广州珠江上的小茅屋前的风雨声。北京寒风中传来的枪声和犬吠,水灾地区“吹裂肌肤的烈风”。这是包含冼星海自传的风,民族历史的风。这些细节描写,不但让读者感觉到风的寒冷,也表现了冼星海对祖国命运的隐忧。 分析课文中的三种“风” 在冼星海的文章中,关于创作动机,只有简单到不能再简单的四个字:“借风述怀”。马可的功夫就是把这四个字,通过艺术想象,把它和冼星海的童年经历、祖国同胞的苦难结合起来。分析课文中的三种“风” 5、冼星海作品中风的形象,到底是什么样的呢?请同学们找出课文中用音乐描写风的语段。旋律转入一种颤栗的、不安的音调中去。……音乐从那减七和弦的悲剧气氛中转入新的乐段,经过一个色彩性的、幻想的间奏,过渡到一种坚实、壮丽的乐句上去。这时,他仿佛觉得老诗人的巨大的身影就站在他对面,那深远的眼光和苍劲的脸色像要透过历史的帷幕给世世代代的受难人以鼓舞和安慰。分析课文中的三种“风” 音乐形象是旋律,本来是语言所不能传达的,但是,马可找到了表述音乐的形象语言,把专业术语和形象的可感性结合了起来。在这里,音乐术语构成了音乐的旋律形象,更借助着对杜甫的想象,透露出冼星海的内心形象,把音乐的风和冼星海内心的风水乳交融的结合在一起。比较探究同样是描写留学巴黎期间的三件事,冼星海和马可各自用了两种不同的记叙方式,同学们觉得哪一种更好呢? 比较探究马可描写的《风》的创作,集结了主人公对自身苦难和对祖国苦难的强烈感受,是他在巴黎期间被逼的走投无路的最困难的时期,又是其创作成功的转折点、命运的转折点。主人公本人在《留学巴黎》中也是花笔墨最多,情不自禁描写起来的最重要的一段。此事当然是主人公巴黎经历中最感人的故事。 比较探究马可运用的是文学描写,其不同于《留学巴黎》之处,也是其优点或特点主要有:(1)、对于凛冽的东风、酷冷以及无法抵御寒风的居所,增加了许多富有感性的细节。(2)、增加了显现社会苦难、祖国苦难的各种风的描写,如珠江边的风雨声、裹夹着枪声犬吠的寒风、大水灾中兴风作浪的烈风。这些苦难在《留学巴黎》中只是部分有概略提到且不是与《风》的创作放在一起,而在马可笔下不仅内容多了、写细了,而且与《风》的创作放在了一起。这样,“风”的内涵、主人公的情感的深广度都扩展开了。比较探究(3)、《留学巴黎》没有对它的音乐形象的创作过程展开描写,在马可笔下作为主要内容出现了,细写了《茅屋为秋风所破歌》的音乐形象的转换,且成为凝结上述各种“风”的核心。特别是音乐创作的最后部分,尤其鲜明地把“心血凝成”四字形象展示了。即他把主人公连棉被都没有的生活细节与杜甫“布衾多年冷似铁”联系起来,说“此刻他连一条冷似铁的布衾都没有,而且还远离祖国的土地千万里”,于是音乐的旋律转出颤栗不安的音调中,但紧接就过渡到诗人杜甫“安得广厦千万间”的博大情怀,乐声由悲切转入壮丽的结章。总之,这样丰富的、有深度的、又统一的文学的描写是《巴黎留学》所没有的。比较探究但《留学巴黎》的写法又有其不可替代的优点或特点:一是它是文中唯一的一处描写,在一片直白叙述中显得很突出,给人深刻印象。二是它的侧重点放在苦难极其感受上,似乎对读者的情感触动更大,尤其是最后一句(一切人生的苦、辣、辛、酸、不幸,都汹涌起来。我不能控制自己的感情,于是借风抒怀,写成了这个作品。),浓缩了主人公许多情感、痛苦和当时的情景,引人触动、遐想。三是都为主人公自身经历的第一手资料,其教育方面和其他方面都有其独特的价值。比较探究另一处大幅度展开的文学描写是考场事件,这也是主人公留学巴黎经历里最感人的故事之一。显然,此处的描写比《留学巴黎》的简单叙述效果好。马可的描写至少有三点好处:1、对门警阻止其入考场展开了细致描写。此处描写越充分,越能反衬后面戏剧性变化的重要价值。此巨大反差,包括门警后来的愕然反应,鲜明展现了主人公求学条件的艰难和取得成就的可贵。比较探究2、要饭票一事本身就是生活中极感人的细节,《留学巴黎》的写法太可惜了这一细节。马可很有感染力的描写显然动人多了;尤其“饭票……”这脱口而出之状和再也不知道说什么为好的情态,使主人公三年来挣扎于生存线的艰难历程跃然纸上。3、从头至尾采取了小说的情节手法。故事本身就是极富情节性、戏剧性的,这样写不仅更为引人入胜,而且更觉得真实可信。比较探究上述两件事不仅感人,也都是主人公留学经历中最重要的事。此外,《风》在巴黎公开演出后,对艺术家们的反应马可也展开了文学描写。此事虽不如上述两事感人,但也是最重要的事件之一,同时这也加强了通过效果手法(侧面描写)突出主人公的作用。课堂练习对课题《心血凝成的作品》理解有误的一项是(?? )

A.?指冼星海的作品耗费了他大量的心血。 B.?形象地指出了作家在艺术道路上艰难而执著的追求。 C.?课题用夸张的手法,指出了作家在艺术创作中的尽心尽力。 D.?抒情化的题目,便于作者真情地赞美。C作业布置通读《心血凝成的作品》全文,回答问题(第1题按下列要求摘录课文有关语句回答)1、在本课中,风具有三重含义:首先就是冼星海住处的风;其次是杜甫的诗歌《茅屋为秋风所破歌》中的风;这二者凝聚起来,成为第三种风,就是冼星海作品中的“风”。作业布置冼星海住处的风:

答:

杜甫的诗歌《茅屋为秋风所破歌》中的风:

答:

冼星海作品中的“风”:

答:作业布置2、这样把三种风结合起来写,有什么效果?

答:

同课章节目录