湖北省十堰市部分高中2023-2024学年高一上学期12月月考历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 湖北省十堰市部分高中2023-2024学年高一上学期12月月考历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 579.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-25 20:12:05 | ||

图片预览

文档简介

十堰市部分高中2023-2024学年高一上学期12月月考历史卷

考试范围:纲要上1~17课;考试时间:75分钟;

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

一、单题

1.在距今四千年前的“丰下类型”原始文化遗址中,墓葬或有葬具,或无葬具,陶葬的猪狗和陶器也是有多有少,某些墓主人无珍贵饰品,个别墓葬的人骨却佩有非常贵重的大小玛瑙块,项前还有成串的石珠。这说明当时( )

A.国家机器初具雏形 B.社会阶级已然分化

C.手工生产较为发达 D.处于母系氏族时期

2.春秋时期的百余个国家,到战国初期只剩下了二十余个。战国七雄大都是多民族政权,齐国有东夷各族,秦国有西戎各族,燕国有狄族,楚国有夷族、越族等。各民族与华夏族的交往十分密切,共同推动中华文明的发展。这些现象说明( )

A.战争激化了各民族之间的矛盾 B.各诸侯国建立了中央集权制度

C.兼并战争客观上推动民族交融 D.兼并战争导致了西周秩序瓦解

3.有学者研究秦始皇东巡所刻制的七块碑石发现,从叙述顺序上看刻石文都有如下基本形式:一、叙述时间地点,并说明刻石缘由;二、追述秦统一的历史;三、宣扬治世盛况;四、以群臣的名义歌颂秦德,扣回开头。这一发现说明始皇石刻主要作用为( )

A.歌功颂德,满足秦始皇虚荣之心 B.树立权威,严镇各地叛乱之心

C.以功证德,宣传秦统治的合法性 D.宣扬法治,传播秦朝治国理念

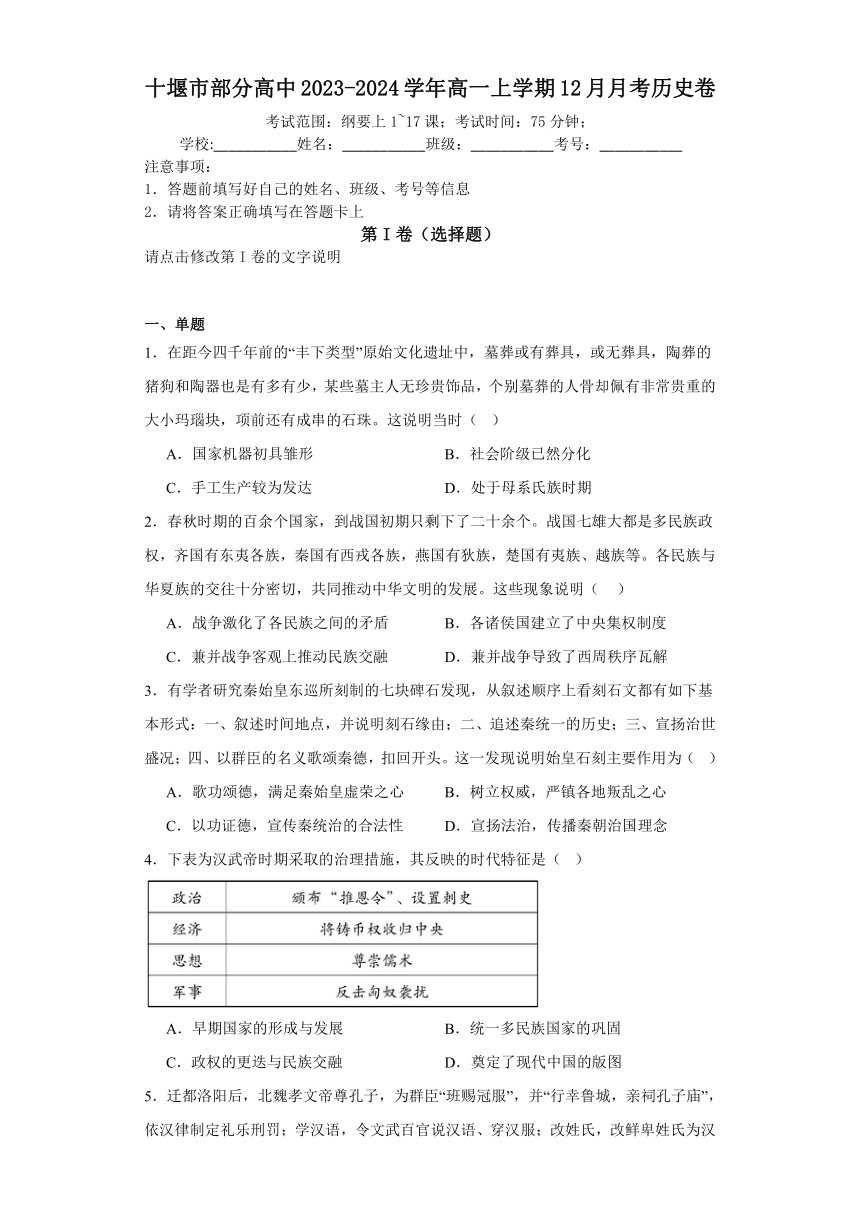

4.下表为汉武帝时期采取的治理措施,其反映的时代特征是( )

A.早期国家的形成与发展 B.统一多民族国家的巩固

C.政权的更迭与民族交融 D.奠定了现代中国的版图

5.迁都洛阳后,北魏孝文帝尊孔子,为群臣“班赐冠服”,并“行幸鲁城,亲祠孔子庙”,依汉律制定礼乐刑罚;学汉语,令文武百官说汉语、穿汉服;改姓氏,改鲜卑姓氏为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元氏。孝文帝这些举措( )

A.延续了礼乐制度的主体价值 B.得益于国家大一统局面重建

C.有利于民族交融的深入推进 D.确立了汉族官僚的统治地位

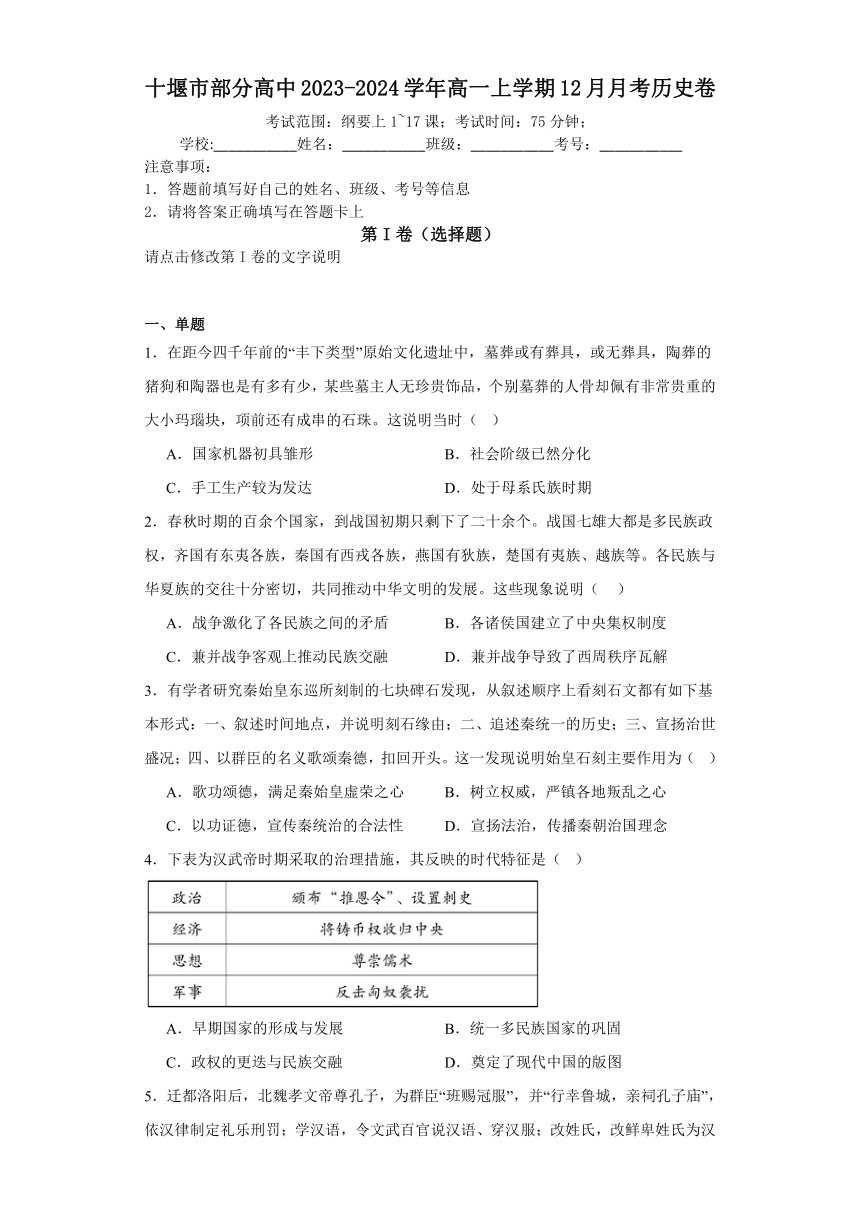

6.下表是唐朝与周边民族或地区交往表(部分)。由此可知,唐朝能和边疆各民族实现“和同为一家”的原因是( )

时期 民族/地区 方式 具体情况

唐太宗 东突厥 战争 东突厥汗国灭亡

吐蕃 和亲 文成公主入藏

西域 设置机构 设安西都护府

回纥 册封 册封骨力裴罗为怀仁可汗

唐玄宗 粟末靺羯 册封 册封大祚荣为渤海郡王

A.能以军事手段征服各民族政权 B.唐朝经济文化繁荣,国力昌盛

C.民族政策开明,措施灵活得当 D.唐朝具有强大的凝聚力和向心力

7.唐代科举中,举子在考试前请托宣传和达官闻人荐举是非常普遍的现象。据宋代赵彦卫《云麓漫钞》载,“唐之举人,先藉当世显人以姓名达之主司,然后以所业投献,逾数日又投,谓之‘温卷’。盖此待文备众体可以见史才、诗笔、议论”。唐代科举制中的“行卷”风气( )

A.扩大了官吏来源 B.加强了中央集权 C.破坏了科场公平 D.打破了士族特权

8.唐代《大唐新语》载:“高祖尝幸国学,命徐文远讲《孝经》,僧惠乘讲《金刚经》,道士刘进嘉讲《老子》。”由此可知,唐初( )

A.奉行兼容并包的文化政策 B.佛教政治化倾向不断增强

C.开始出现三教合流的趋势 D.儒学的正统地位受到冲击

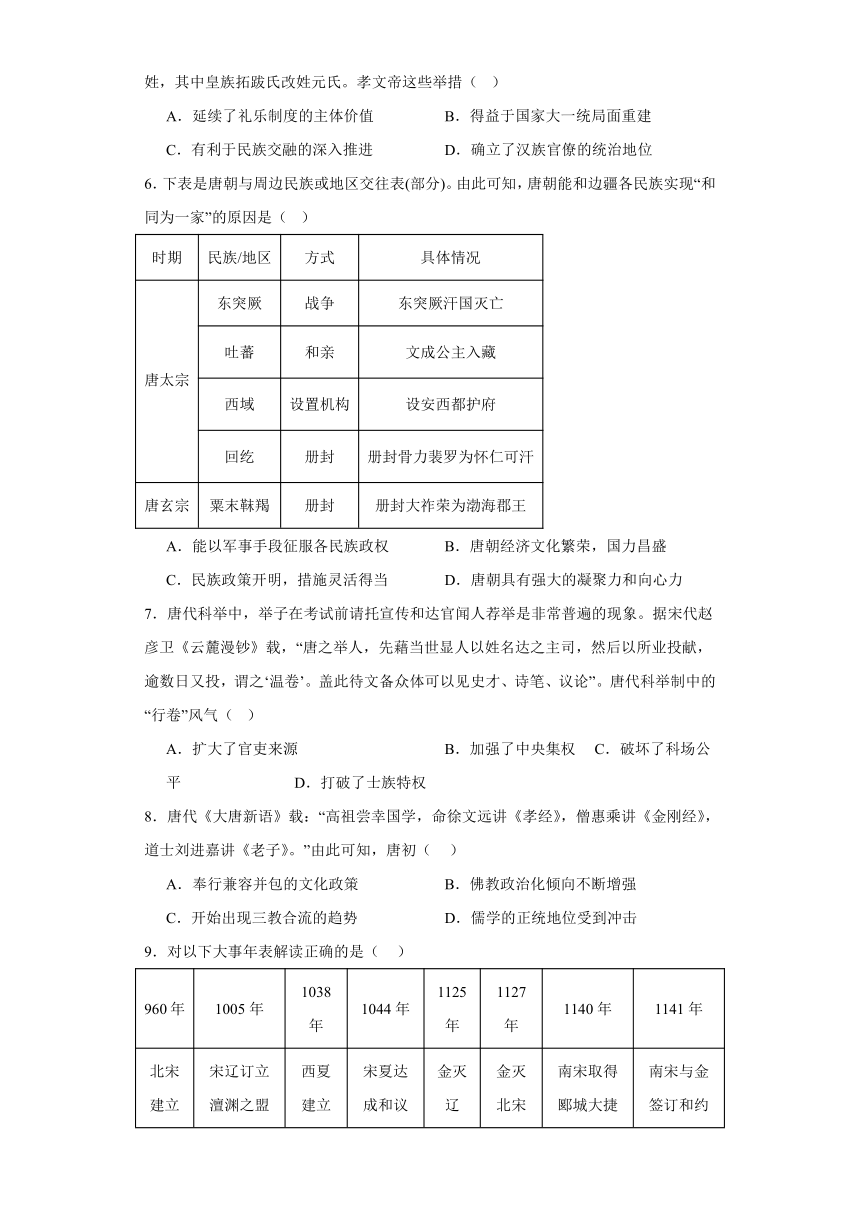

9.对以下大事年表解读正确的是( )

960年 1005年 1038年 1044年 1125年 1127年 1140年 1141年

北宋建立 宋辽订立澶渊之盟 西夏建立 宋夏达成和议 金灭辽 金灭北宋 南宋取得郾城大捷 南宋与金签订和约

A.各民族政权始终处于战争状态

B.各民族政权并立与力量消长

C.辽与南宋维持相对和平的局面

D.北宋政权存在不超过一百年

10.元代设立陕西行省,将直属于巴蜀故地的汉中地区划入陕西行省,使汉中进人以西安为中心的文化辐射圈。经过几百年的发展,今汉中地区虽然仍保留一些蜀地旧俗,但其西北关中氛围也更加明显了。对以上材料解释最合理的是( )

A.行政区划有利于增强行政区内的文化认同 B.区域文化是中国古代行政区划的重要原则

C.区域内的文化趋同有利于行省制度的推行 D.行省制度有利于加强元朝中央对地方统治

11.岳飞《满江红》写到:“靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭?驾长车踏破,贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙”。体现了理学对于中华民族性格塑造的影响是( )

A.发奋立志,注重气节 B.重视主观意志力量

C.强烈的社会责任感和历史使命感 D.讲求自我节制,注重性格品德塑造

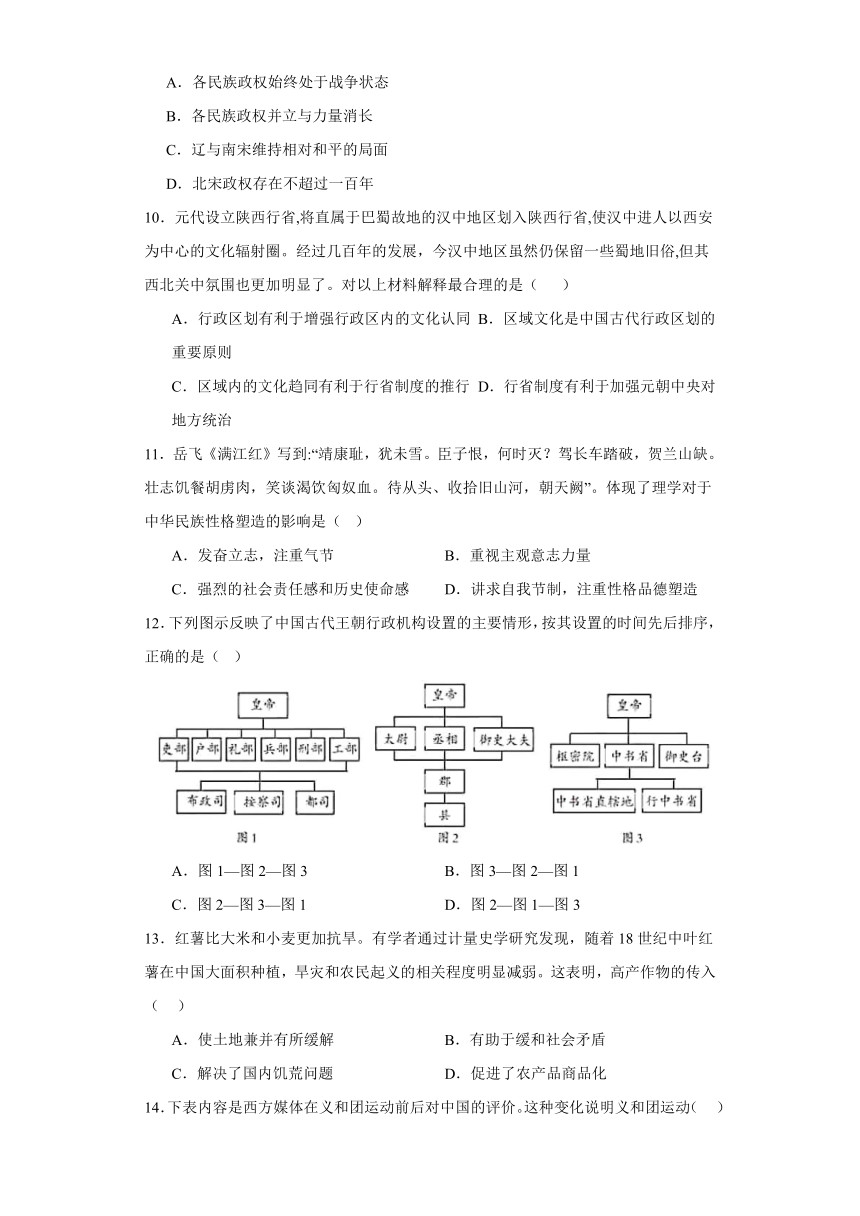

12.下列图示反映了中国古代王朝行政机构设置的主要情形,按其设置的时间先后排序,正确的是( )

A.图1—图2—图3 B.图3—图2—图1

C.图2—图3—图1 D.图2—图1—图3

13.红薯比大米和小麦更加抗旱。有学者通过计量史学研究发现,随着18世纪中叶红薯在中国大面积种植,旱灾和农民起义的相关程度明显减弱。这表明,高产作物的传入( )

A.使土地兼并有所缓解 B.有助于缓和社会矛盾

C.解决了国内饥荒问题 D.促进了农产品商品化

14.下表内容是西方媒体在义和团运动前后对中国的评价。这种变化说明义和团运动( )

义和团运动前 “一群没有活力的群众”“无可救药”“没有希望的民族”

义和团运动后 “有光荣革命传统”“具有强大的生命力”

A.完成了中国近代化的进程 B.挽救了濒临崩溃的清政府

C.打退了列强对中国的侵略 D.显示了中国人民的伟大力量

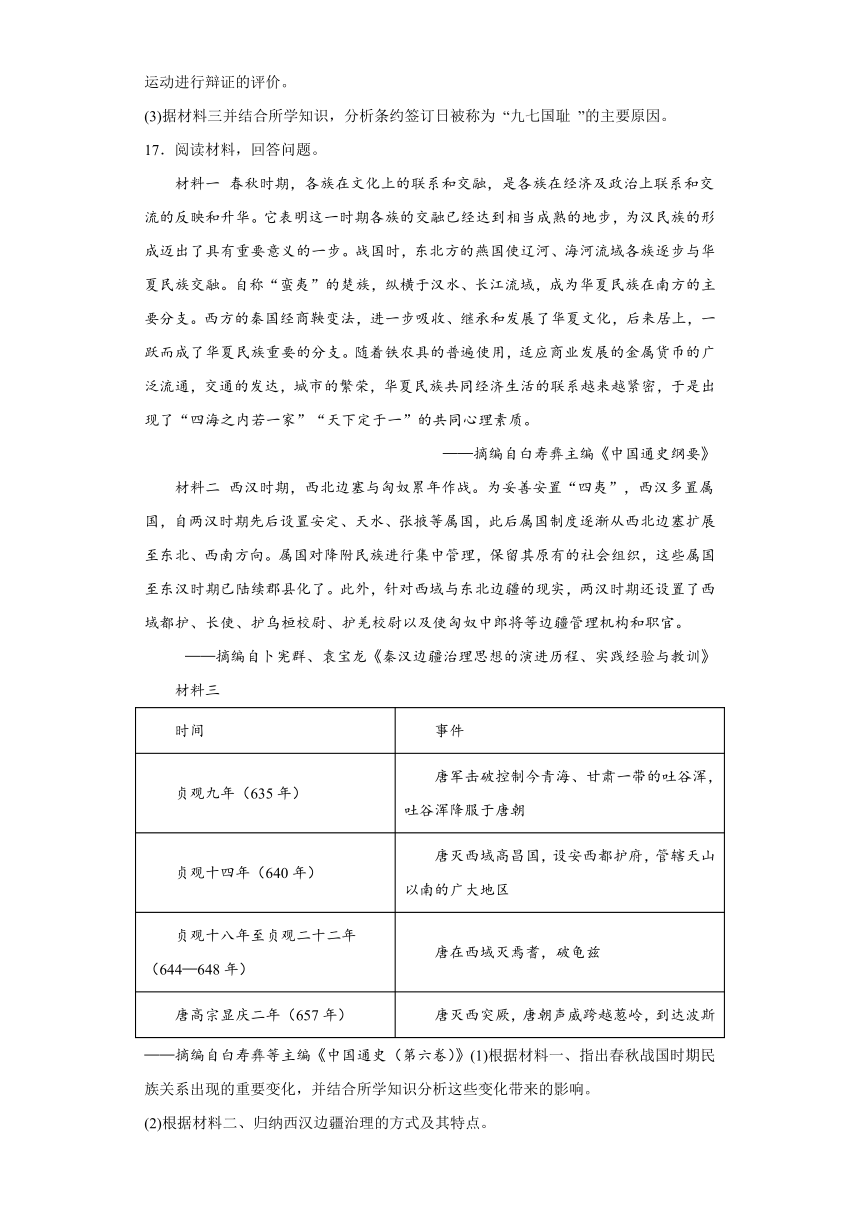

15.某同学搜集到下图所示的几幅图片,据此可知他研究的历史主题是( )

上海耶松船厂 天津机器制造局 上海发昌机器厂 湖北汉阳铁厂

A.中国民族工业的曲折历程 B.中国经济在近代的新变化

C.江南地区近代工业的出现 D.西方资本主义经济的入侵

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、材料分析题

16.近代以来列强发动一系列侵华战争,这是民族之殇。为挽救民族危亡,先进的中国人进行了不懈的抗争和探索。阅读下列材料,回答问题。

材料一 是役后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。 中国乃不国矣。

——杨松《中国近代史资料选编》

材料二 “能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。 ”这段话出自康有为的《上清帝第六书》, 代表了维新派的共识。最后两句,批评了惨淡经营 30 年的洋务运动;同时,又说明了近代社会演变过程中的质、量、度。洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变。…与这种 “小变 ”不同的,是全变。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 《辛丑条约》签订于光绪二十七年七月二十五日,因该年为辛丑年而得名。条约签订日 为阳历 9 月 7 日,因此有 “九七国耻 ”一说。

——《中外历史纲要·上册》

(1)据材料一判断 “是役 ”是指哪场战争?概括此役战败对中国造成的消极影响。

(2)据材料二并结合所学知识,任意列举 “洋务运动带来的小变 ”的三项内容,并对洋务运动进行辩证的评价。

(3)据材料三并结合所学知识,分析条约签订日被称为 “九七国耻 ”的主要原因。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 春秋时期,各族在文化上的联系和交融,是各族在经济及政治上联系和交流的反映和升华。它表明这一时期各族的交融已经达到相当成熟的地步,为汉民族的形成迈出了具有重要意义的一步。战国时,东北方的燕国使辽河、海河流域各族逐步与华夏民族交融。自称“蛮夷”的楚族,纵横于汉水、长江流域,成为华夏民族在南方的主要分支。西方的秦国经商鞅变法,进一步吸收、继承和发展了华夏文化,后来居上,一跃而成了华夏民族重要的分支。随着铁农具的普遍使用,适应商业发展的金属货币的广泛流通,交通的发达,城市的繁荣,华夏民族共同经济生活的联系越来越紧密,于是出现了“四海之内若一家”“天下定于一”的共同心理素质。

——摘编自白寿彝主编《中国通史纲要》

材料二 西汉时期,西北边塞与匈奴累年作战。为妥善安置“四夷”,西汉多置属国,自两汉时期先后设置安定、天水、张掖等属国,此后属国制度逐渐从西北边塞扩展至东北、西南方向。属国对降附民族进行集中管理,保留其原有的社会组织,这些属国至东汉时期已陆续郡县化了。此外,针对西域与东北边疆的现实,两汉时期还设置了西域都护、长使、护乌桓校尉、护羌校尉以及使匈奴中郎将等边疆管理机构和职官。

——摘编自卜宪群、袁宝龙《秦汉边疆治理思想的演进历程、实践经验与教训》

材料三

时间 事件

贞观九年(635年) 唐军击破控制今青海、甘肃一带的吐谷浑,吐谷浑降服于唐朝

贞观十四年(640年) 唐灭西域高昌国,设安西都护府,管辖天山以南的广大地区

贞观十八年至贞观二十二年(644—648年) 唐在西域灭焉耆,破龟兹

唐高宗显庆二年(657年) 唐灭西突厥,唐朝声威跨越葱岭,到达波斯

——摘编自白寿彝等主编《中国通史(第六卷)》(1)根据材料一、指出春秋战国时期民族关系出现的重要变化,并结合所学知识分析这些变化带来的影响。

(2)根据材料二、归纳西汉边疆治理的方式及其特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析唐朝前期能控制西域的原因并指出其经略西北边疆地区的制度性举措。

(4)综合上述材料,谈谈你中国古代对民族关系的认识。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 对于孝文帝迁都洛阳的原因,陈寅恪先生曾经指出,其目的在于与南朝争取文化正统地位。他认为洛阳是东汉、魏晋故都,北方汉人有认庙不认神的观念,谁能定鼎嵩洛,谁便是文化正统的所在。翦伯赞认为,孝文帝迁都洛阳是北魏政治经济发展、鲜卑族进一步封建化的必然结果。其原因主要有:代北地区农业生产不能满足国都平城日益增长的需要;摆脱代北鲜卑贵族保守思想;加强镇压中原人民起义。王仲荦认为孝文帝之所以要迁都,一是为了更好地镇压中原的汉族和其他各民族人民;二是解决塞北一带严重粮荒;三是避免柔然人的势力。

——摘编自戴雨林《北魏孝文帝迁都洛阳问题研究综述》

材料二 在出任参知政事的头一个月,王安石就设置了创立新法的专门机构,即“制置三司条例司”,负责制定一些有关政府财政和社会经济的立法。制定出的第一个新法就是“均输法”,通过这一法令的实施,不但要使“民不加赋而国用饶”,而且要把天下利权收归政府掌握;接着又按照“理财以农事为急”的原则,制定了“农田水利法”,大兴水土之利;制定了“青苗法”,限制豪强高利贷的发展,减轻农民在青黄不接或荒年之际的苦痛;还把“差役法”改为“募役法”,以使农民尽可能多地参加农业生产劳动,发展生产。

——摘编自菅明军《北宋中期的财政危机及其振兴之道》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北魏孝文帝迁都洛阳的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析王安石经济改革的影响。

三、论述题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 放眼中国封建社会史的全过程,就会发现,从唐中叶到宋代确实发生了一些重要而显著的变化。……朱瑞熙认为从唐代中叶开始,中国封建社会进入了新的发展时期,我们称之为中国封建社会的中期。它经历五代十国、两宋、元代直到明代后期出现资本主义萌芽以前,共约八百年时间。由唐中叶开始的社会发展变化,到宋代几乎完全定型,从而呈现出不同于过去的社会新面貌。

——摘自李华瑞《唐宋变革论的由来与发展》

根据材料并结合唐宋相关史实,围绕“唐宋社会变革”这一主题自拟论题并多角度展开论述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)。

参考答案:

1.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:原始社会时期(中国)。根据材料可知,“丰下类型”原始文化遗址的墓葬中陪葬品数量不等,有的墓葬没有饰品,而个别墓葬中却有贵重的玛瑙块或石珠,这说明当时已产生私有制,出现阶级分化,B项正确;国家机器出现的标志如监狱、军队、刑法等出现,材料未涉及,排除A项;材料反映墓葬陪葬品有差别,说明阶级分化已经产生,未涉及手工业发展情况,排除C项;此时处于父系氏族时期,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是本质题。时空是:春秋战国时期中国。据材料,战国时期,战国七雄大都是多民族政权,各民族与华夏族的交往十分密切,反映兼并战争客观上推动民族交融,C项正确;材料强调战争促进民族交融的积极作用,而非强调其消极影响,排除A项;材料看不出各国对地方的控制强化,无法得出“建立了中央集权制度”,排除B项;材料主旨是兼并战争对民族交融而非对西周统治秩序的影响,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦代(中国)。始皇石刻的基本形式中强调对秦统一历史和治世盛世的宣扬,说明石刻的主要作用为论证秦统一的合法性,C项正确;满足秦始皇虚荣之心夸大倾向,不是石刻的主要目的,排除A项;树立权威,严镇各地叛乱之心在材料中没有体现,排除B项;宣扬法治并非材料主旨,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空:汉武帝时期(中国)。据材料及所学可知,从四个方面描述了汉武帝巩固大一统的措施,符合汉武帝时期的巩固统一多民族封建国家的特征,B项正确;A项是夏、商、西周,排除A项;C项对应三国两晋南北朝,排除C项;清朝奠定了现代中国的版图,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是原因题、影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:北魏(中国)。据材料可知,北魏孝文帝汉化改革采取的一系列措施,有利于促进民族的融合,巩固了北魏在北方的统治,C项正确;礼乐制度是森严的等级制度,材料中没有体现,排除A项;北魏统一北方,并未实现全国统一,排除B项;材料描述的是北魏孝文帝的汉化改革,与汉族官僚的统治地位无关,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是唐朝时期(中国)。根据表格信息可以看出,唐朝时期的对外政策中方式多样,既有军事征服,又有各种怀柔措施,针对不同地区和民族采取了不同的政策,说明唐朝能和边疆各民族实现“和同为一家”的原因是因为民族政策开明,措施灵活得当,C项正确;唐朝对待各民族政权并不全是采用军事手段,排除A项;唐朝经济文化繁荣是影响因素,但表格信息反映的是民族政策的多样,并不能体现经济文化繁荣,排除B项;唐朝具有强大的凝聚力和向心力是表现,而不是原因,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。据本题材料“举子在考试前请托宣传和达官闻人荐举是非常普遍的现象”,并结合所学知识可知,唐朝科举制下,可以提前将自己文学作品推荐给主司,以此增加自己的录取机会,破坏了科场公平,C项正确;材料反映的是在考试前请托宣传和达官闻人荐举是非常普遍的现象,并未提到录取的来源,排除A项;材料描述的是科举考试的特殊现象,无法说明加强了中央集权,排除B项;参加科举考试的阶层扩大,打破了士族的特权,与材料内容无关,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是唐朝时期。根据材料“命徐文远讲《孝经》,僧惠乘讲《金刚经》,道士刘进嘉讲《老子》”可知,体现的是唐朝统治者奉行三教并行的政策,体现了兼容并包的文化特征,A项正确;材料无法得出佛教政治化倾向不断增强的结论,表述不准确,排除B项;魏晋南北朝时期,开始出现三教合流的趋势,排除C项;魏晋南北朝时期,儒学的正统地位受到佛道思想的冲击,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。通过表格可以看出,各政权之间既有战争又有和平,各个政权也出现了不同的变化,故各民族政权并立与力量消长,B项正确;各民族政权并非始终处于战争状态,例如宋辽订立澶渊之盟、宋夏达成和议等,通过订立协议,维护边防的稳定,排除A项;公元1005年,北宋与辽订立了澶渊之盟,澶渊之盟后,宋辽两国保持了长时期的相对和平局面,排除C项;北宋自公元960年赵匡胤黄袍加身建立,到1127年灭亡,已经超过100年,排除D项。故选B项。

10.A

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是正向题。时空范围为元代(中国)。材料反映了原来属于巴蜀地区的汉中被纳入陕西行省,巴蜀旧俗保留着一些,但西北关中氛围更加明显了,汉中地区人民越来越认同西北关中文化,体现了行政区划有利于增强行政区内的文化认同,A项正确;材料没有体现中国古代行政区划的原则,且元代设立陕西行省的原则并不是区域文化的原则,排除B项;材料强调的是行省制度的推行有利于区域文化趋同,C选项所述与题干主旨相反,颠倒因果关系,排除C项;材料强调的是行政区划与文化习俗的关系,没有体现行省制度有利于加强元朝中央对地方统治,排除D项。故选A项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。根据材料“靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭?驾长车踏破,贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙”和所学知识可知,作者通过凭栏远眺所引起的联想,抒发了抗金救国的必胜信念和大无畏的英雄气概,洋溢着强烈的社会责任感和历史使命感,C项正确;材料体现了理学对于中华民族性格塑造的影响是强烈的社会责任感和历史使命感,未体现“注重气节”,排除A项;材料体现了理学对于中华民族性格塑造的影响是强烈的社会责任感和历史使命感,未体现重视主观意志力量,排除B项;材料体现了理学对于中华民族性格塑造的影响是强烈的社会责任感和历史使命感,未涉及讲求自我节制,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】本题是组合选择题。依据所学知识可知,明朝时期,为加强君权,明太祖实行废丞相,权分六部;废行省,设三司等措施。由图1中“布政司”、“按察司”“都司”等信息可知,图1反映的是明朝加强君权的措施。秦朝建立后,为了加强封建统治,秦始皇创立了一套封建专制主义中央集权制度。在中央设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察,在地方上推行郡县制。因此由图2中“丞相”、“太尉”和“御史大夫”等信息可知,图2反映的是秦朝创立的封建专制主义中央集权制度。元朝时期,为加强对辽阔疆域的管辖,元政府实行行省制度。因此由图3“枢密院”、“中书省”和“御史台”等信息可知,图3是反映的是元朝的行省制度。按其设置的时间先后排序应是图2、图3、图1,C项正确;其它选项的排序均错误,排除ABD项。故选C项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:18世纪中叶的中国。据材料“红薯在中国大面积种植,旱灾和农民起义的相关程度明显减弱”可知,高产作物的传入提高了粮食产量,有助于缓和社会矛盾,B项正确;土地兼并是因土地私有,高产农作物的引进与土地兼并没有因果关系,排除A项;“解决了”说法绝对,排除C项;高产农作物的引进对于农产品商品化有利,但不是材料的主旨,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是近代中国。根据表格信息可以看出,义和团运动的爆发使西方媒体对中国的评价发生了明显的改变,使西方媒体对中国的评价由负面转向正面,由此说明义和团运动显示了中国人民的伟大力量,D项正确;义和团没有完成中国的近代化进程,排除A项;义和团运动最终失败,既没有能够挽救濒临崩溃的清政府,也没有大腿列强对中国的侵略,排除BC项。故选D项。

【点睛】

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:这位同学收集到的图片既有清末洋务运动创办的军工企业(天津机器制造局、汉阳铁厂),也有外商企业(上海耶松船厂)和民族资本主义企业(上海发昌机器厂),这些企业共同推动中国经济的近代化,可知该同学研究的历史主题是中国经济在近代的新变化,B项正确;材料有外商企业(上海耶松船厂),不属于民族工业,排除A项;天津机器制造局不属于江南地区,排除C项;材料中天津机器制造局、上海发昌机器厂、汉阳铁厂的创办不体现西方资本主义经济的入侵,排除D项。故选B项。

16.(1)战争:中日甲午战争。消极:进一步把中国社会推向了半殖民地半封建社会的深渊;标志着洋务运动的破产;引发了列强瓜分中国的狂潮;民族危机日益加剧。

(2)“小变 ”:创办近代军事工业;创办近代民用工业;创办培养翻译和军事人才的学校;建立新式海军。

辩证评价:洋务运动是中国近代化的开端,促进了中国的近代化;没有触及封建制度,没有促进中国的富强。

(3)原因:《辛丑条约》是中国近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约;标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

【详解】(1)战争:本题是影响类材料分析题。时空是近代的中国。第一小问战争,根据材料一“是役后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚”与“于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制”结合所学知识可知,甲午中日战争刺激了西方列强瓜分中国的野心,该战争后西方掀起了瓜分中国的狂潮,因此材料内容所述为中日甲午战争。

第二小问消极影响,根据材料一“于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣”结合所学知识可知,甲午中日战争大大加深了中国半殖民地半封建社会性质,即进一步把中国社会推向了半殖民地半封建社会的深渊;甲午中日战争刺激了列强瓜分中国的野心,该战争后西方掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加剧;再结合甲午战争的知识可知,甲午中日战争的失败宣告洋务运动的破产。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是近代的中国。第一小问内容,根据材料二“同时,又说明了近代社会演变过程中的质、量、度。洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变”结合洋务运动的相关知识,从工业,教育与军事上进行分析。洋务运动期间,在师夷长技以“自强”“求富”的口号下创办了一系列近代性质的企业,即工业上创办近代军事工业和民用工业;洋务运动中后期,教育上创办培养翻译和军事人才的学校,促进中国教育的近代化;洋务运动期间,在军事上建立新式海军,促进了中国军事的近代化。

第二小问辩证评价,根据“洋务运动”影响的相关知识,从积极与消极的角度分析其作用。根据所学知识可知,洋务运动主张学习西方先进技术,通过创办一系列近代性质的企业,引进了西方先进技术,是中国近代化的开端,促进了中国的近代化;但洋务运动没有触及封建制度,只主张学习西方先进技术,没有促进中国的富强。

(3)本题是背景类材料分析题。时空是近代的中国。根据材料三“《辛丑条约》签订于光绪二十七年七月二十五日,因该年为辛丑年而得名。条约签订日为阳历9月7日”结合所学知识可知,《辛丑条约》是中国近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约,严重加剧了中国人民的负担,激化了社会矛盾;《辛丑条约》的签订,使得清政府成为洋人统治中国的工具,标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

17.(1)变化:各民族联系日益密切;少数民族华夏认同观念产生并加强;出现了民族统一思想。

影响:丰富了中华文明的内容;为汉民族的形成奠定了重要基础;为中央集权制统一国家的建立提供了有利环境;推动了中华民族共同体的形成和发展。(答出三点即可)。

(2)方式:设置属国间接管理;设置郡县直接管理;设置西域都护、长使、护乌桓校尉、护羌校。

尉以及使匈奴中郎将等专门处理边疆事务的职官。

特点:方式灵活多样;中央主导,因地制宜。

(3)原因:唐朝军事实力强盛;西域诸族内部存在分裂倾向;突厥势力相对衰落;唐朝民族政策开明,文化先进,一些少数民族主动归附。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

举措:设置安西都护府、北庭都护府统辖天山南北;在西域设置羁縻府州。

(4)认识:中华民族起源历史悠久;民族关系和谐促进国家强盛;筑牢中华民族共同体意识。

(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

【详解】(1)本题为对比、影响类材料分析题。时空为春秋战国时期的中国。变化:根据材料“战国时,东北方的燕国使辽河、海河流域各族逐步与华夏民族交融”可知各民族联系日益密切;根据材料“进一步吸收、继承和发展了华夏文化,后来居上,一跃而成了华夏民族重要的分支”可知少数民族华夏认同观念产生并加强;根据材料“四海之内若一家”“天下定于一”可知出现了民族统一思想。

影响:根据材料“它表明这一时期各族的交融已经达到相当成熟的地步,为汉民族的形成迈出了具有重要意义的一步”可知丰富了中华文明的内容;为汉民族的形成奠定了重要基础;根据材料“四海之内若一家”“天下定于一”可知为中央集权制统一国家的建立提供了有利环境;根据材料“华夏民族共同经济生活的联系越来越紧密”可知推动了中华民族共同体的形成和发展。

(2)本题为特点类材料分析题。时空为西汉时期的中国。方式:根据材料“西汉多置属国,自两汉时期先后设置安定、天水、张掖等属国”可知设置属国间接管理;根据材料“这些属国至东汉时期已陆续郡县化了”可知设置郡县直接管理;根据材料“两汉时期还设置了西域都护、长使、护乌桓校尉、护羌校尉以及使匈奴中郎将等边疆管理机构和职官”可知设置西域都护、长使、护乌桓校尉、护羌校、尉以及使匈奴中郎将等专门处理边疆事务的职官。

特点:结合西汉时期不同地区设置的不同机构可知方式灵活多样;中央主导,因地制宜。

(3)本题为原因、列举类材料分析题。时空为唐朝时期的中国。原因:根据材料“唐军击破控制今青海、甘肃一带的吐谷浑,吐谷浑降服于唐朝”可知唐朝军事实力强盛;根据材料“唐灭西域高昌国,设安西都护府,管辖天山以南的广大地区”可知西域诸族内部存在分裂倾向;根据材料“唐灭西突厥,唐朝声威跨越葱岭,到达波斯”可知突厥势力相对衰落;结合所学可知唐朝民族政策开明,文化先进,一些少数民族主动归附。

举措:根据材料“唐灭西域高昌国,设安西都护府,管辖天山以南的广大地区”可知设置安西都护府、北庭都护府统辖天山南北;结合所学可知在西域设置羁縻府州。

(4)本题为认识类材料分析题。时空为古代中国。认识:根据材料“春秋时期,各族在文化上的联系和交融,是各族在经济及政治上联系和交流的反映和升华”可知中华民族起源历史悠久;结合唐朝的民族关系可知民族关系和谐促进国家强盛;结合中华民族的发展可知筑牢中华民族共同体意识。

18.(1)原因:强化政权的正统地位;加强对中原的控制;旧都平城地处偏僻,经济相对落后;摆脱北方其他少数民族的侵扰;更好接受和学习汉族的先进文化。

(2)影响:促进了社会生产力的发展;保证了农民的生产时间;增加了政府的财政收入;打击了大地主大官僚的势力。

【详解】(1)本题是背景类材料分析题。时空是北魏(中国)。

原因:根据材料“对于孝文帝迁都洛阳的原因,陈寅恪先生曾经指出,其目的在于与南朝争取文化正统地位”可知,强化政权的正统地位;根据材料“孝文帝迁都洛阳是北魏政治经济发展、鲜卑族进一步封建化的必然结果。其原因主要有:代北地区农业生产不能满足国都平城日益增长的需要;摆脱代北鲜卑贵族保守思想;加强镇压中原人民起义”“一是为了更好地镇压中原的汉族和其他各民族人民;二是解决塞北一带严重粮荒”可知,加强对中原的控制,旧都平城地处偏僻,经济相对落后;根据材料“三是避免柔然人的势力”可知,摆脱北方其他少数民族的侵扰;根据所学知识可知,更好接受和学习汉族的先进文化。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是宋朝(中国)。

影响:根据材料“还把‘差役法’改为‘募役法’,以使农民尽可能多地参加农业生产劳动,发展生产”可知,保证了农民的生产时间;根据材料“制定出的第一个新法就是‘均输法’,通过这一法令的实施,不但要使‘民不加赋而国用饶’,而且要把天下利权收归政府掌握;接着又按照‘理财以农事为急’的原则,制定了‘农田水利法’,大兴水土之利;制定了‘青苗法’,限制豪强高利贷的发展,减轻农民在青黄不接或荒年之际的苦痛”可知,增加了政府的财政收入,促进了社会生产力的发展,打击了大地主大官僚的势力。

19.〖示例〗论题:唐宋之际社会发生了一系列显著变革。

论述:从唐中叶开始,中国封建社会进入了一个新的发展时期,经济、政治、文化和社会各等方面发生了一些重大而显著变化。

经济上,随着唐中期两税法的推行,政府减轻了对农民的人身控制;宋代不抑兼并,土地私有制得到进一步发展,农民与地主通过签订契约,租种土地,较少受到人身束缚。商业上,坊市制和时间限制被打破,纸币出现,商品经济和对外贸易得到迅速发展,经济重心南移。政治上,科举制进一步完善,大批出身平民家庭的士人步入政坛,不少人官居高位,给政治增添了活力。社会上,人们的婚姻择偶,也以当下政治、经济地位为重,不再关心祖先名望,出现“取士不问家世,婚姻不问阀阅”的社会风尚。宋朝政府适当放松了对社会的控制,土地买卖、典当基本不受官府干预,办理法律手续、缴纳交易税即可。“贫富无定势,田宅无定主”成为普遍现象。文化上,程朱理学形成,儒学得到复兴,在历史上产生了深远影响。

总而言之,唐宋社会变革,是封建经济发展,尤其是商品经济活跃引起了生产关系乃至上层建筑领域的一系列变化,从而中国封建社会进入新的发展时期。

【详解】本题为探究结论论述题。论题:根据材料“放眼中国封建社会史的全过程,就会发现,从唐中叶到宋代确实发生了一些重要而显著的变化”可提出论题:唐宋之际社会发生了一系列显著变革。

论述:结合所学知识,从政治、经济、思想文化、社会生活等方面,结合具体史实,论证唐宋之际的社会变革,如:经济上,随着唐中期两税法的推行,政府减轻了对农民的人身控制;宋代不抑兼并,土地私有制得到进一步发展,农民与地主通过签订契约,租种土地,较少受到人身束缚。商业上,坊市制和时间限制被打破,纸币出现,商品经济和对外贸易得到迅速发展,经济重心南移。政治上,科举制进一步完善,大批出身平民家庭的士人步入政坛,不少人官居高位,给政治增添了活力。社会上,人们的婚姻择偶,也以当下政治、经济地位为重,不再关心祖先名望,出现“取士不问家世,婚姻不问阀阅”的社会风尚。宋朝政府适当放松了对社会的控制,土地买卖、典当基本不受官府干预,办理法律手续、缴纳交易税即可。“贫富无定势,田宅无定主”成为普遍现象。文化上,程朱理学形成,儒学得到复兴,在历史上产生了深远影响。最后对论证进行总结,得出:总而言之,唐宋社会变革,是封建经济发展,尤其是商品经济活跃引起了生产关系乃至上层建筑领域的一系列变化,从而中国封建社会进入新的发展时期。

考试范围:纲要上1~17课;考试时间:75分钟;

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

注意事项:

1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息

2.请将答案正确填写在答题卡上

第I卷(选择题)

请点击修改第I卷的文字说明

一、单题

1.在距今四千年前的“丰下类型”原始文化遗址中,墓葬或有葬具,或无葬具,陶葬的猪狗和陶器也是有多有少,某些墓主人无珍贵饰品,个别墓葬的人骨却佩有非常贵重的大小玛瑙块,项前还有成串的石珠。这说明当时( )

A.国家机器初具雏形 B.社会阶级已然分化

C.手工生产较为发达 D.处于母系氏族时期

2.春秋时期的百余个国家,到战国初期只剩下了二十余个。战国七雄大都是多民族政权,齐国有东夷各族,秦国有西戎各族,燕国有狄族,楚国有夷族、越族等。各民族与华夏族的交往十分密切,共同推动中华文明的发展。这些现象说明( )

A.战争激化了各民族之间的矛盾 B.各诸侯国建立了中央集权制度

C.兼并战争客观上推动民族交融 D.兼并战争导致了西周秩序瓦解

3.有学者研究秦始皇东巡所刻制的七块碑石发现,从叙述顺序上看刻石文都有如下基本形式:一、叙述时间地点,并说明刻石缘由;二、追述秦统一的历史;三、宣扬治世盛况;四、以群臣的名义歌颂秦德,扣回开头。这一发现说明始皇石刻主要作用为( )

A.歌功颂德,满足秦始皇虚荣之心 B.树立权威,严镇各地叛乱之心

C.以功证德,宣传秦统治的合法性 D.宣扬法治,传播秦朝治国理念

4.下表为汉武帝时期采取的治理措施,其反映的时代特征是( )

A.早期国家的形成与发展 B.统一多民族国家的巩固

C.政权的更迭与民族交融 D.奠定了现代中国的版图

5.迁都洛阳后,北魏孝文帝尊孔子,为群臣“班赐冠服”,并“行幸鲁城,亲祠孔子庙”,依汉律制定礼乐刑罚;学汉语,令文武百官说汉语、穿汉服;改姓氏,改鲜卑姓氏为汉姓,其中皇族拓跋氏改姓元氏。孝文帝这些举措( )

A.延续了礼乐制度的主体价值 B.得益于国家大一统局面重建

C.有利于民族交融的深入推进 D.确立了汉族官僚的统治地位

6.下表是唐朝与周边民族或地区交往表(部分)。由此可知,唐朝能和边疆各民族实现“和同为一家”的原因是( )

时期 民族/地区 方式 具体情况

唐太宗 东突厥 战争 东突厥汗国灭亡

吐蕃 和亲 文成公主入藏

西域 设置机构 设安西都护府

回纥 册封 册封骨力裴罗为怀仁可汗

唐玄宗 粟末靺羯 册封 册封大祚荣为渤海郡王

A.能以军事手段征服各民族政权 B.唐朝经济文化繁荣,国力昌盛

C.民族政策开明,措施灵活得当 D.唐朝具有强大的凝聚力和向心力

7.唐代科举中,举子在考试前请托宣传和达官闻人荐举是非常普遍的现象。据宋代赵彦卫《云麓漫钞》载,“唐之举人,先藉当世显人以姓名达之主司,然后以所业投献,逾数日又投,谓之‘温卷’。盖此待文备众体可以见史才、诗笔、议论”。唐代科举制中的“行卷”风气( )

A.扩大了官吏来源 B.加强了中央集权 C.破坏了科场公平 D.打破了士族特权

8.唐代《大唐新语》载:“高祖尝幸国学,命徐文远讲《孝经》,僧惠乘讲《金刚经》,道士刘进嘉讲《老子》。”由此可知,唐初( )

A.奉行兼容并包的文化政策 B.佛教政治化倾向不断增强

C.开始出现三教合流的趋势 D.儒学的正统地位受到冲击

9.对以下大事年表解读正确的是( )

960年 1005年 1038年 1044年 1125年 1127年 1140年 1141年

北宋建立 宋辽订立澶渊之盟 西夏建立 宋夏达成和议 金灭辽 金灭北宋 南宋取得郾城大捷 南宋与金签订和约

A.各民族政权始终处于战争状态

B.各民族政权并立与力量消长

C.辽与南宋维持相对和平的局面

D.北宋政权存在不超过一百年

10.元代设立陕西行省,将直属于巴蜀故地的汉中地区划入陕西行省,使汉中进人以西安为中心的文化辐射圈。经过几百年的发展,今汉中地区虽然仍保留一些蜀地旧俗,但其西北关中氛围也更加明显了。对以上材料解释最合理的是( )

A.行政区划有利于增强行政区内的文化认同 B.区域文化是中国古代行政区划的重要原则

C.区域内的文化趋同有利于行省制度的推行 D.行省制度有利于加强元朝中央对地方统治

11.岳飞《满江红》写到:“靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭?驾长车踏破,贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙”。体现了理学对于中华民族性格塑造的影响是( )

A.发奋立志,注重气节 B.重视主观意志力量

C.强烈的社会责任感和历史使命感 D.讲求自我节制,注重性格品德塑造

12.下列图示反映了中国古代王朝行政机构设置的主要情形,按其设置的时间先后排序,正确的是( )

A.图1—图2—图3 B.图3—图2—图1

C.图2—图3—图1 D.图2—图1—图3

13.红薯比大米和小麦更加抗旱。有学者通过计量史学研究发现,随着18世纪中叶红薯在中国大面积种植,旱灾和农民起义的相关程度明显减弱。这表明,高产作物的传入( )

A.使土地兼并有所缓解 B.有助于缓和社会矛盾

C.解决了国内饥荒问题 D.促进了农产品商品化

14.下表内容是西方媒体在义和团运动前后对中国的评价。这种变化说明义和团运动( )

义和团运动前 “一群没有活力的群众”“无可救药”“没有希望的民族”

义和团运动后 “有光荣革命传统”“具有强大的生命力”

A.完成了中国近代化的进程 B.挽救了濒临崩溃的清政府

C.打退了列强对中国的侵略 D.显示了中国人民的伟大力量

15.某同学搜集到下图所示的几幅图片,据此可知他研究的历史主题是( )

上海耶松船厂 天津机器制造局 上海发昌机器厂 湖北汉阳铁厂

A.中国民族工业的曲折历程 B.中国经济在近代的新变化

C.江南地区近代工业的出现 D.西方资本主义经济的入侵

第II卷(非选择题)

请点击修改第II卷的文字说明

二、材料分析题

16.近代以来列强发动一系列侵华战争,这是民族之殇。为挽救民族危亡,先进的中国人进行了不懈的抗争和探索。阅读下列材料,回答问题。

材料一 是役后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚。俄、法、德以仗义归辽,责报殊奢,而中国复乖于应付,于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。 中国乃不国矣。

——杨松《中国近代史资料选编》

材料二 “能变则全,不变则亡;全变则强,小变仍亡。 ”这段话出自康有为的《上清帝第六书》, 代表了维新派的共识。最后两句,批评了惨淡经营 30 年的洋务运动;同时,又说明了近代社会演变过程中的质、量、度。洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变。…与这种 “小变 ”不同的,是全变。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 《辛丑条约》签订于光绪二十七年七月二十五日,因该年为辛丑年而得名。条约签订日 为阳历 9 月 7 日,因此有 “九七国耻 ”一说。

——《中外历史纲要·上册》

(1)据材料一判断 “是役 ”是指哪场战争?概括此役战败对中国造成的消极影响。

(2)据材料二并结合所学知识,任意列举 “洋务运动带来的小变 ”的三项内容,并对洋务运动进行辩证的评价。

(3)据材料三并结合所学知识,分析条约签订日被称为 “九七国耻 ”的主要原因。

17.阅读材料,回答问题。

材料一 春秋时期,各族在文化上的联系和交融,是各族在经济及政治上联系和交流的反映和升华。它表明这一时期各族的交融已经达到相当成熟的地步,为汉民族的形成迈出了具有重要意义的一步。战国时,东北方的燕国使辽河、海河流域各族逐步与华夏民族交融。自称“蛮夷”的楚族,纵横于汉水、长江流域,成为华夏民族在南方的主要分支。西方的秦国经商鞅变法,进一步吸收、继承和发展了华夏文化,后来居上,一跃而成了华夏民族重要的分支。随着铁农具的普遍使用,适应商业发展的金属货币的广泛流通,交通的发达,城市的繁荣,华夏民族共同经济生活的联系越来越紧密,于是出现了“四海之内若一家”“天下定于一”的共同心理素质。

——摘编自白寿彝主编《中国通史纲要》

材料二 西汉时期,西北边塞与匈奴累年作战。为妥善安置“四夷”,西汉多置属国,自两汉时期先后设置安定、天水、张掖等属国,此后属国制度逐渐从西北边塞扩展至东北、西南方向。属国对降附民族进行集中管理,保留其原有的社会组织,这些属国至东汉时期已陆续郡县化了。此外,针对西域与东北边疆的现实,两汉时期还设置了西域都护、长使、护乌桓校尉、护羌校尉以及使匈奴中郎将等边疆管理机构和职官。

——摘编自卜宪群、袁宝龙《秦汉边疆治理思想的演进历程、实践经验与教训》

材料三

时间 事件

贞观九年(635年) 唐军击破控制今青海、甘肃一带的吐谷浑,吐谷浑降服于唐朝

贞观十四年(640年) 唐灭西域高昌国,设安西都护府,管辖天山以南的广大地区

贞观十八年至贞观二十二年(644—648年) 唐在西域灭焉耆,破龟兹

唐高宗显庆二年(657年) 唐灭西突厥,唐朝声威跨越葱岭,到达波斯

——摘编自白寿彝等主编《中国通史(第六卷)》(1)根据材料一、指出春秋战国时期民族关系出现的重要变化,并结合所学知识分析这些变化带来的影响。

(2)根据材料二、归纳西汉边疆治理的方式及其特点。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析唐朝前期能控制西域的原因并指出其经略西北边疆地区的制度性举措。

(4)综合上述材料,谈谈你中国古代对民族关系的认识。

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一 对于孝文帝迁都洛阳的原因,陈寅恪先生曾经指出,其目的在于与南朝争取文化正统地位。他认为洛阳是东汉、魏晋故都,北方汉人有认庙不认神的观念,谁能定鼎嵩洛,谁便是文化正统的所在。翦伯赞认为,孝文帝迁都洛阳是北魏政治经济发展、鲜卑族进一步封建化的必然结果。其原因主要有:代北地区农业生产不能满足国都平城日益增长的需要;摆脱代北鲜卑贵族保守思想;加强镇压中原人民起义。王仲荦认为孝文帝之所以要迁都,一是为了更好地镇压中原的汉族和其他各民族人民;二是解决塞北一带严重粮荒;三是避免柔然人的势力。

——摘编自戴雨林《北魏孝文帝迁都洛阳问题研究综述》

材料二 在出任参知政事的头一个月,王安石就设置了创立新法的专门机构,即“制置三司条例司”,负责制定一些有关政府财政和社会经济的立法。制定出的第一个新法就是“均输法”,通过这一法令的实施,不但要使“民不加赋而国用饶”,而且要把天下利权收归政府掌握;接着又按照“理财以农事为急”的原则,制定了“农田水利法”,大兴水土之利;制定了“青苗法”,限制豪强高利贷的发展,减轻农民在青黄不接或荒年之际的苦痛;还把“差役法”改为“募役法”,以使农民尽可能多地参加农业生产劳动,发展生产。

——摘编自菅明军《北宋中期的财政危机及其振兴之道》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括北魏孝文帝迁都洛阳的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析王安石经济改革的影响。

三、论述题

19.阅读材料,完成下列要求。

材料 放眼中国封建社会史的全过程,就会发现,从唐中叶到宋代确实发生了一些重要而显著的变化。……朱瑞熙认为从唐代中叶开始,中国封建社会进入了新的发展时期,我们称之为中国封建社会的中期。它经历五代十国、两宋、元代直到明代后期出现资本主义萌芽以前,共约八百年时间。由唐中叶开始的社会发展变化,到宋代几乎完全定型,从而呈现出不同于过去的社会新面貌。

——摘自李华瑞《唐宋变革论的由来与发展》

根据材料并结合唐宋相关史实,围绕“唐宋社会变革”这一主题自拟论题并多角度展开论述。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰)。

参考答案:

1.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:原始社会时期(中国)。根据材料可知,“丰下类型”原始文化遗址的墓葬中陪葬品数量不等,有的墓葬没有饰品,而个别墓葬中却有贵重的玛瑙块或石珠,这说明当时已产生私有制,出现阶级分化,B项正确;国家机器出现的标志如监狱、军队、刑法等出现,材料未涉及,排除A项;材料反映墓葬陪葬品有差别,说明阶级分化已经产生,未涉及手工业发展情况,排除C项;此时处于父系氏族时期,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据主题干的设问词,可知是本质题。时空是:春秋战国时期中国。据材料,战国时期,战国七雄大都是多民族政权,各民族与华夏族的交往十分密切,反映兼并战争客观上推动民族交融,C项正确;材料强调战争促进民族交融的积极作用,而非强调其消极影响,排除A项;材料看不出各国对地方的控制强化,无法得出“建立了中央集权制度”,排除B项;材料主旨是兼并战争对民族交融而非对西周统治秩序的影响,排除D项。故选C项。

3.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦代(中国)。始皇石刻的基本形式中强调对秦统一历史和治世盛世的宣扬,说明石刻的主要作用为论证秦统一的合法性,C项正确;满足秦始皇虚荣之心夸大倾向,不是石刻的主要目的,排除A项;树立权威,严镇各地叛乱之心在材料中没有体现,排除B项;宣扬法治并非材料主旨,排除D项。故选C项。

4.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空:汉武帝时期(中国)。据材料及所学可知,从四个方面描述了汉武帝巩固大一统的措施,符合汉武帝时期的巩固统一多民族封建国家的特征,B项正确;A项是夏、商、西周,排除A项;C项对应三国两晋南北朝,排除C项;清朝奠定了现代中国的版图,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是原因题、影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:北魏(中国)。据材料可知,北魏孝文帝汉化改革采取的一系列措施,有利于促进民族的融合,巩固了北魏在北方的统治,C项正确;礼乐制度是森严的等级制度,材料中没有体现,排除A项;北魏统一北方,并未实现全国统一,排除B项;材料描述的是北魏孝文帝的汉化改革,与汉族官僚的统治地位无关,排除D项。故选C项。

6.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是原因题。据本题时间信息可知准确时空是唐朝时期(中国)。根据表格信息可以看出,唐朝时期的对外政策中方式多样,既有军事征服,又有各种怀柔措施,针对不同地区和民族采取了不同的政策,说明唐朝能和边疆各民族实现“和同为一家”的原因是因为民族政策开明,措施灵活得当,C项正确;唐朝对待各民族政权并不全是采用军事手段,排除A项;唐朝经济文化繁荣是影响因素,但表格信息反映的是民族政策的多样,并不能体现经济文化繁荣,排除B项;唐朝具有强大的凝聚力和向心力是表现,而不是原因,排除D项。故选C项。

7.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。据本题材料“举子在考试前请托宣传和达官闻人荐举是非常普遍的现象”,并结合所学知识可知,唐朝科举制下,可以提前将自己文学作品推荐给主司,以此增加自己的录取机会,破坏了科场公平,C项正确;材料反映的是在考试前请托宣传和达官闻人荐举是非常普遍的现象,并未提到录取的来源,排除A项;材料描述的是科举考试的特殊现象,无法说明加强了中央集权,排除B项;参加科举考试的阶层扩大,打破了士族的特权,与材料内容无关,排除D项。故选C项。

8.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是唐朝时期。根据材料“命徐文远讲《孝经》,僧惠乘讲《金刚经》,道士刘进嘉讲《老子》”可知,体现的是唐朝统治者奉行三教并行的政策,体现了兼容并包的文化特征,A项正确;材料无法得出佛教政治化倾向不断增强的结论,表述不准确,排除B项;魏晋南北朝时期,开始出现三教合流的趋势,排除C项;魏晋南北朝时期,儒学的正统地位受到佛道思想的冲击,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。通过表格可以看出,各政权之间既有战争又有和平,各个政权也出现了不同的变化,故各民族政权并立与力量消长,B项正确;各民族政权并非始终处于战争状态,例如宋辽订立澶渊之盟、宋夏达成和议等,通过订立协议,维护边防的稳定,排除A项;公元1005年,北宋与辽订立了澶渊之盟,澶渊之盟后,宋辽两国保持了长时期的相对和平局面,排除C项;北宋自公元960年赵匡胤黄袍加身建立,到1127年灭亡,已经超过100年,排除D项。故选B项。

10.A

【详解】本题为单类型单项选择题。根据设问可知,这是正向题。时空范围为元代(中国)。材料反映了原来属于巴蜀地区的汉中被纳入陕西行省,巴蜀旧俗保留着一些,但西北关中氛围更加明显了,汉中地区人民越来越认同西北关中文化,体现了行政区划有利于增强行政区内的文化认同,A项正确;材料没有体现中国古代行政区划的原则,且元代设立陕西行省的原则并不是区域文化的原则,排除B项;材料强调的是行省制度的推行有利于区域文化趋同,C选项所述与题干主旨相反,颠倒因果关系,排除C项;材料强调的是行政区划与文化习俗的关系,没有体现行省制度有利于加强元朝中央对地方统治,排除D项。故选A项。

11.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。根据材料“靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭?驾长车踏破,贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙”和所学知识可知,作者通过凭栏远眺所引起的联想,抒发了抗金救国的必胜信念和大无畏的英雄气概,洋溢着强烈的社会责任感和历史使命感,C项正确;材料体现了理学对于中华民族性格塑造的影响是强烈的社会责任感和历史使命感,未体现“注重气节”,排除A项;材料体现了理学对于中华民族性格塑造的影响是强烈的社会责任感和历史使命感,未体现重视主观意志力量,排除B项;材料体现了理学对于中华民族性格塑造的影响是强烈的社会责任感和历史使命感,未涉及讲求自我节制,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】本题是组合选择题。依据所学知识可知,明朝时期,为加强君权,明太祖实行废丞相,权分六部;废行省,设三司等措施。由图1中“布政司”、“按察司”“都司”等信息可知,图1反映的是明朝加强君权的措施。秦朝建立后,为了加强封建统治,秦始皇创立了一套封建专制主义中央集权制度。在中央设丞相、太尉、御史大夫,分管行政、军事和监察,在地方上推行郡县制。因此由图2中“丞相”、“太尉”和“御史大夫”等信息可知,图2反映的是秦朝创立的封建专制主义中央集权制度。元朝时期,为加强对辽阔疆域的管辖,元政府实行行省制度。因此由图3“枢密院”、“中书省”和“御史台”等信息可知,图3是反映的是元朝的行省制度。按其设置的时间先后排序应是图2、图3、图1,C项正确;其它选项的排序均错误,排除ABD项。故选C项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:18世纪中叶的中国。据材料“红薯在中国大面积种植,旱灾和农民起义的相关程度明显减弱”可知,高产作物的传入提高了粮食产量,有助于缓和社会矛盾,B项正确;土地兼并是因土地私有,高产农作物的引进与土地兼并没有因果关系,排除A项;“解决了”说法绝对,排除C项;高产农作物的引进对于农产品商品化有利,但不是材料的主旨,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是近代中国。根据表格信息可以看出,义和团运动的爆发使西方媒体对中国的评价发生了明显的改变,使西方媒体对中国的评价由负面转向正面,由此说明义和团运动显示了中国人民的伟大力量,D项正确;义和团没有完成中国的近代化进程,排除A项;义和团运动最终失败,既没有能够挽救濒临崩溃的清政府,也没有大腿列强对中国的侵略,排除BC项。故选D项。

【点睛】

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。据本题材料概括得出主要结论是:这位同学收集到的图片既有清末洋务运动创办的军工企业(天津机器制造局、汉阳铁厂),也有外商企业(上海耶松船厂)和民族资本主义企业(上海发昌机器厂),这些企业共同推动中国经济的近代化,可知该同学研究的历史主题是中国经济在近代的新变化,B项正确;材料有外商企业(上海耶松船厂),不属于民族工业,排除A项;天津机器制造局不属于江南地区,排除C项;材料中天津机器制造局、上海发昌机器厂、汉阳铁厂的创办不体现西方资本主义经济的入侵,排除D项。故选B项。

16.(1)战争:中日甲午战争。消极:进一步把中国社会推向了半殖民地半封建社会的深渊;标志着洋务运动的破产;引发了列强瓜分中国的狂潮;民族危机日益加剧。

(2)“小变 ”:创办近代军事工业;创办近代民用工业;创办培养翻译和军事人才的学校;建立新式海军。

辩证评价:洋务运动是中国近代化的开端,促进了中国的近代化;没有触及封建制度,没有促进中国的富强。

(3)原因:《辛丑条约》是中国近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约;标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

【详解】(1)战争:本题是影响类材料分析题。时空是近代的中国。第一小问战争,根据材料一“是役后,日人资中国赔款以兴百政,培力既厚”与“于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制”结合所学知识可知,甲午中日战争刺激了西方列强瓜分中国的野心,该战争后西方掀起了瓜分中国的狂潮,因此材料内容所述为中日甲午战争。

第二小问消极影响,根据材料一“于是俄据旅顺、大连湾,英据威海卫,德据胶州,法据广州湾,以互为钤制。中国乃不国矣”结合所学知识可知,甲午中日战争大大加深了中国半殖民地半封建社会性质,即进一步把中国社会推向了半殖民地半封建社会的深渊;甲午中日战争刺激了列强瓜分中国的野心,该战争后西方掀起了瓜分中国的狂潮,民族危机日益加剧;再结合甲午战争的知识可知,甲午中日战争的失败宣告洋务运动的破产。

(2)本题是特点类、影响类材料分析题。时空是近代的中国。第一小问内容,根据材料二“同时,又说明了近代社会演变过程中的质、量、度。洋务运动带来的小变并不是坏东西,但那不过是一种量变”结合洋务运动的相关知识,从工业,教育与军事上进行分析。洋务运动期间,在师夷长技以“自强”“求富”的口号下创办了一系列近代性质的企业,即工业上创办近代军事工业和民用工业;洋务运动中后期,教育上创办培养翻译和军事人才的学校,促进中国教育的近代化;洋务运动期间,在军事上建立新式海军,促进了中国军事的近代化。

第二小问辩证评价,根据“洋务运动”影响的相关知识,从积极与消极的角度分析其作用。根据所学知识可知,洋务运动主张学习西方先进技术,通过创办一系列近代性质的企业,引进了西方先进技术,是中国近代化的开端,促进了中国的近代化;但洋务运动没有触及封建制度,只主张学习西方先进技术,没有促进中国的富强。

(3)本题是背景类材料分析题。时空是近代的中国。根据材料三“《辛丑条约》签订于光绪二十七年七月二十五日,因该年为辛丑年而得名。条约签订日为阳历9月7日”结合所学知识可知,《辛丑条约》是中国近代史上主权丧失最严重、赔款数目最庞大的不平等条约,严重加剧了中国人民的负担,激化了社会矛盾;《辛丑条约》的签订,使得清政府成为洋人统治中国的工具,标志着中国完全陷入半殖民地半封建社会的深渊。

17.(1)变化:各民族联系日益密切;少数民族华夏认同观念产生并加强;出现了民族统一思想。

影响:丰富了中华文明的内容;为汉民族的形成奠定了重要基础;为中央集权制统一国家的建立提供了有利环境;推动了中华民族共同体的形成和发展。(答出三点即可)。

(2)方式:设置属国间接管理;设置郡县直接管理;设置西域都护、长使、护乌桓校尉、护羌校。

尉以及使匈奴中郎将等专门处理边疆事务的职官。

特点:方式灵活多样;中央主导,因地制宜。

(3)原因:唐朝军事实力强盛;西域诸族内部存在分裂倾向;突厥势力相对衰落;唐朝民族政策开明,文化先进,一些少数民族主动归附。(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

举措:设置安西都护府、北庭都护府统辖天山南北;在西域设置羁縻府州。

(4)认识:中华民族起源历史悠久;民族关系和谐促进国家强盛;筑牢中华民族共同体意识。

(答出两点即可,其他答案言之有理亦可)

【详解】(1)本题为对比、影响类材料分析题。时空为春秋战国时期的中国。变化:根据材料“战国时,东北方的燕国使辽河、海河流域各族逐步与华夏民族交融”可知各民族联系日益密切;根据材料“进一步吸收、继承和发展了华夏文化,后来居上,一跃而成了华夏民族重要的分支”可知少数民族华夏认同观念产生并加强;根据材料“四海之内若一家”“天下定于一”可知出现了民族统一思想。

影响:根据材料“它表明这一时期各族的交融已经达到相当成熟的地步,为汉民族的形成迈出了具有重要意义的一步”可知丰富了中华文明的内容;为汉民族的形成奠定了重要基础;根据材料“四海之内若一家”“天下定于一”可知为中央集权制统一国家的建立提供了有利环境;根据材料“华夏民族共同经济生活的联系越来越紧密”可知推动了中华民族共同体的形成和发展。

(2)本题为特点类材料分析题。时空为西汉时期的中国。方式:根据材料“西汉多置属国,自两汉时期先后设置安定、天水、张掖等属国”可知设置属国间接管理;根据材料“这些属国至东汉时期已陆续郡县化了”可知设置郡县直接管理;根据材料“两汉时期还设置了西域都护、长使、护乌桓校尉、护羌校尉以及使匈奴中郎将等边疆管理机构和职官”可知设置西域都护、长使、护乌桓校尉、护羌校、尉以及使匈奴中郎将等专门处理边疆事务的职官。

特点:结合西汉时期不同地区设置的不同机构可知方式灵活多样;中央主导,因地制宜。

(3)本题为原因、列举类材料分析题。时空为唐朝时期的中国。原因:根据材料“唐军击破控制今青海、甘肃一带的吐谷浑,吐谷浑降服于唐朝”可知唐朝军事实力强盛;根据材料“唐灭西域高昌国,设安西都护府,管辖天山以南的广大地区”可知西域诸族内部存在分裂倾向;根据材料“唐灭西突厥,唐朝声威跨越葱岭,到达波斯”可知突厥势力相对衰落;结合所学可知唐朝民族政策开明,文化先进,一些少数民族主动归附。

举措:根据材料“唐灭西域高昌国,设安西都护府,管辖天山以南的广大地区”可知设置安西都护府、北庭都护府统辖天山南北;结合所学可知在西域设置羁縻府州。

(4)本题为认识类材料分析题。时空为古代中国。认识:根据材料“春秋时期,各族在文化上的联系和交融,是各族在经济及政治上联系和交流的反映和升华”可知中华民族起源历史悠久;结合唐朝的民族关系可知民族关系和谐促进国家强盛;结合中华民族的发展可知筑牢中华民族共同体意识。

18.(1)原因:强化政权的正统地位;加强对中原的控制;旧都平城地处偏僻,经济相对落后;摆脱北方其他少数民族的侵扰;更好接受和学习汉族的先进文化。

(2)影响:促进了社会生产力的发展;保证了农民的生产时间;增加了政府的财政收入;打击了大地主大官僚的势力。

【详解】(1)本题是背景类材料分析题。时空是北魏(中国)。

原因:根据材料“对于孝文帝迁都洛阳的原因,陈寅恪先生曾经指出,其目的在于与南朝争取文化正统地位”可知,强化政权的正统地位;根据材料“孝文帝迁都洛阳是北魏政治经济发展、鲜卑族进一步封建化的必然结果。其原因主要有:代北地区农业生产不能满足国都平城日益增长的需要;摆脱代北鲜卑贵族保守思想;加强镇压中原人民起义”“一是为了更好地镇压中原的汉族和其他各民族人民;二是解决塞北一带严重粮荒”可知,加强对中原的控制,旧都平城地处偏僻,经济相对落后;根据材料“三是避免柔然人的势力”可知,摆脱北方其他少数民族的侵扰;根据所学知识可知,更好接受和学习汉族的先进文化。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是宋朝(中国)。

影响:根据材料“还把‘差役法’改为‘募役法’,以使农民尽可能多地参加农业生产劳动,发展生产”可知,保证了农民的生产时间;根据材料“制定出的第一个新法就是‘均输法’,通过这一法令的实施,不但要使‘民不加赋而国用饶’,而且要把天下利权收归政府掌握;接着又按照‘理财以农事为急’的原则,制定了‘农田水利法’,大兴水土之利;制定了‘青苗法’,限制豪强高利贷的发展,减轻农民在青黄不接或荒年之际的苦痛”可知,增加了政府的财政收入,促进了社会生产力的发展,打击了大地主大官僚的势力。

19.〖示例〗论题:唐宋之际社会发生了一系列显著变革。

论述:从唐中叶开始,中国封建社会进入了一个新的发展时期,经济、政治、文化和社会各等方面发生了一些重大而显著变化。

经济上,随着唐中期两税法的推行,政府减轻了对农民的人身控制;宋代不抑兼并,土地私有制得到进一步发展,农民与地主通过签订契约,租种土地,较少受到人身束缚。商业上,坊市制和时间限制被打破,纸币出现,商品经济和对外贸易得到迅速发展,经济重心南移。政治上,科举制进一步完善,大批出身平民家庭的士人步入政坛,不少人官居高位,给政治增添了活力。社会上,人们的婚姻择偶,也以当下政治、经济地位为重,不再关心祖先名望,出现“取士不问家世,婚姻不问阀阅”的社会风尚。宋朝政府适当放松了对社会的控制,土地买卖、典当基本不受官府干预,办理法律手续、缴纳交易税即可。“贫富无定势,田宅无定主”成为普遍现象。文化上,程朱理学形成,儒学得到复兴,在历史上产生了深远影响。

总而言之,唐宋社会变革,是封建经济发展,尤其是商品经济活跃引起了生产关系乃至上层建筑领域的一系列变化,从而中国封建社会进入新的发展时期。

【详解】本题为探究结论论述题。论题:根据材料“放眼中国封建社会史的全过程,就会发现,从唐中叶到宋代确实发生了一些重要而显著的变化”可提出论题:唐宋之际社会发生了一系列显著变革。

论述:结合所学知识,从政治、经济、思想文化、社会生活等方面,结合具体史实,论证唐宋之际的社会变革,如:经济上,随着唐中期两税法的推行,政府减轻了对农民的人身控制;宋代不抑兼并,土地私有制得到进一步发展,农民与地主通过签订契约,租种土地,较少受到人身束缚。商业上,坊市制和时间限制被打破,纸币出现,商品经济和对外贸易得到迅速发展,经济重心南移。政治上,科举制进一步完善,大批出身平民家庭的士人步入政坛,不少人官居高位,给政治增添了活力。社会上,人们的婚姻择偶,也以当下政治、经济地位为重,不再关心祖先名望,出现“取士不问家世,婚姻不问阀阅”的社会风尚。宋朝政府适当放松了对社会的控制,土地买卖、典当基本不受官府干预,办理法律手续、缴纳交易税即可。“贫富无定势,田宅无定主”成为普遍现象。文化上,程朱理学形成,儒学得到复兴,在历史上产生了深远影响。最后对论证进行总结,得出:总而言之,唐宋社会变革,是封建经济发展,尤其是商品经济活跃引起了生产关系乃至上层建筑领域的一系列变化,从而中国封建社会进入新的发展时期。

同课章节目录