人教版必修一第13课《辛亥革命》 说课课件(共24张)

文档属性

| 名称 | 人教版必修一第13课《辛亥革命》 说课课件(共24张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-05-21 13:47:43 | ||

图片预览

文档简介

课件24张PPT。辛亥革命说课步骤辛亥革命一、教材分析

二、学情分析

三、教法学法

四、教学设计

五、教学反思一、教材分析 (一)教材地位

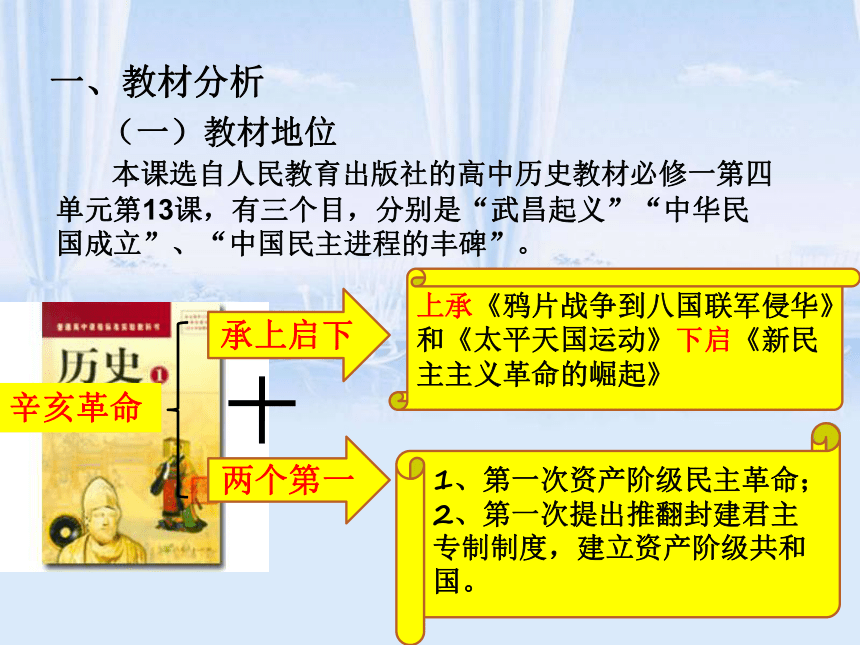

本课选自人民教育出版社的高中历史教材必修一第四单元第13课,有三个目,分别是“武昌起义”“中华民国成立”、“中国民主进程的丰碑”。

?辛亥革命承上启下两个第一

上承《鸦片战争到八国联军侵华》和《太平天国运动》下启《新民主主义革命的崛起》

1、第一次资产阶级民主革命;

2、第一次提出推翻封建君主专制制度,建立资产阶级共和国。

一、教材分析(二)教学三维目标

?

知识与能力

了解辛亥革命爆发的背景,武昌起义,知道辛亥革命的主要过程(酝酿、爆发、高潮和结局);理解《中华民国临时约法》的特点和意义以及辛亥革命的历史意义。

培养学生的自学、分工合作及概括归纳历史知识以及口头表述历史事件的能力。

过程与方法1、运用讲述法、提问法、创设情境法,激发学生兴趣;

2、运用多媒体手段加深学生对辛亥革命的理解。情感态度价值观革命烈士的首创精神和视死如归的精神;

培养热爱祖国的情感,树立为祖国而奋斗的人生理想;

一、教材分析

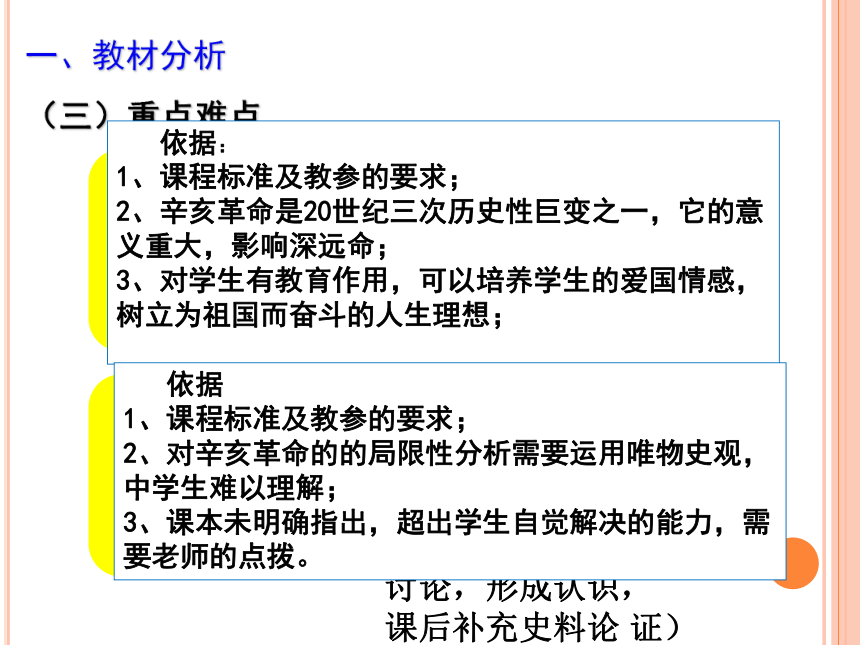

(三)重点难点 依据:

1、课程标准及教参的要求;

2、辛亥革命是20世纪三次历史性巨变之一,它的意义重大,影响深远命;

3、对学生有教育作用,可以培养学生的爱国情感,树立为祖国而奋斗的人生理想;

依据

1、课程标准及教参的要求;

2、对辛亥革命的的局限性分析需要运用唯物史观,中学生难以理解;

3、课本未明确指出,超出学生自觉解决的能力,需要老师的点拨。二、学情分析

假设本节课的授课对象是某高中高一年级重点班的学生,他们的基础知识较为扎实,在教师的引导之下运用材料自主建构知识的能力较强,且思维活跃,求知欲旺盛,参与积极性高。

为什么这 么说呢?三、教法学法分析

(一)教法:

方法:创设情境贯穿整个革命过程;

主要采用直观演示法、老师提问、学生讨论、小组合作等等解决问题。

目的:激发学生积极参与的兴趣。

(二)学法:

学生提前预习,融入情境,自主探究,分析归纳、总结反思的基本方法。

四、教学设计 新课导入

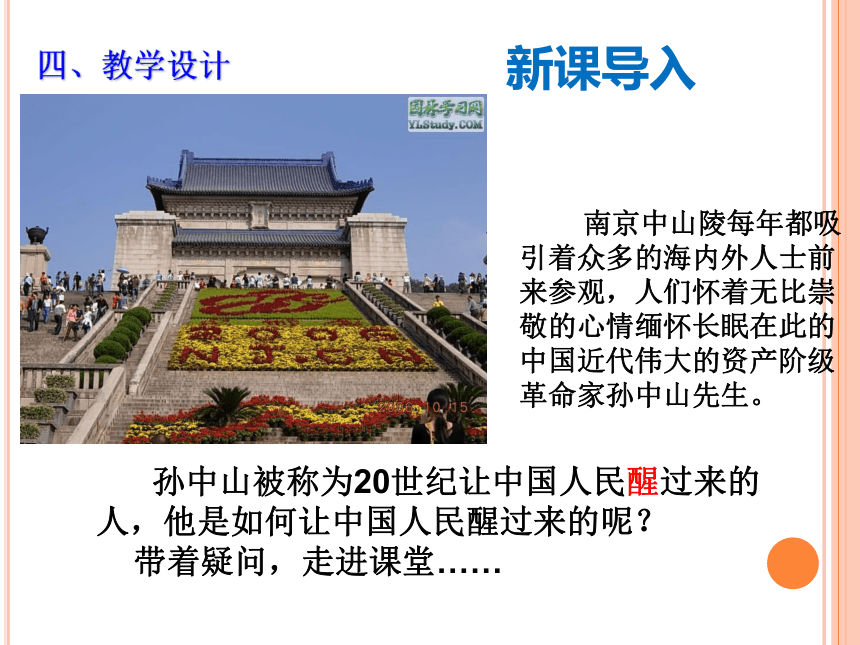

南京中山陵每年都吸引着众多的海内外人士前来参观,人们怀着无比崇敬的心情缅怀长眠在此的中国近代伟大的资产阶级革命家孙中山先生。 孙中山被称为20世纪让中国人民醒过来的人,他是如何让中国人民醒过来的呢?

带着疑问,走进课堂……

四、教学设计 (一)新课导入 (二)以时间顺序来讲述辛亥革命的过程背景 爆发高潮结局 山雨欲来风满楼武昌起义惊全国爆竹声中一岁除山重水复疑无路必然性——《辛丑条约》签订以后,政府已经完全成为 帝国主义统治中国的工具,列强加紧对中国的侵略,民族矛盾继续深化。清政府推行“新政”和“预备立宪”,进行改革。

可能性——经济基础、阶级基础、思想基础、组织基础……

重点讲述同盟会的发展建立(时间、地点、成员、政治纲领、主要领导人、机关刊物、性质、意义)背景——山雨欲来风满楼小组讨论思考:

这里采用老师提问法,让学生进行思考……

“事虽不成,而黄花岗起义轰轰烈烈…国内革命之时势,实以之造成”

——孙中山创设情境一:黄花岗起义? 这天,黎元洪呆呆的坐在房间里,他还没想明白,为什么明明已经抓住了革命党的主要人物,破坏了革命党的领导层,起义还是发生了,难道大清国真的就没救了吗?一想到这个念头,黎元洪一下子冒了一身冷汗。如果大清国真的完蛋了,难道我真的要为大清国陪葬吗? 设问:这里的起义指的是什么起义?为什么这次起义出乎黎元洪所料不但发生了还成功了?大清国像黎元洪所说的完蛋了吗?你会如何预测黎元洪的命运?创设情境二:设计意图:结合材料知道武昌起义(原因、过程中的首创精神、影响、存在的

危机)参考材料:爆发——武昌起义惊全国两次起义,让学生明白

一次次起义推动了革命的进程,众多英雄儿女变成了纪念碑上笼统的数字,让学生感受革命烈士的爱国主义精神和“国家兴亡,匹夫有责”的观念,是人生观教育的极好教材。创设情境三:1911年10月12日上午11时,在美国科罗拉多州丹佛的孙中山在当地的一张报纸上看见了中国武昌发生起义的标题新闻。 1911年12月25日,已经十六年没有踏上祖国土地的本世纪最著名的漂泊者孙中山,终于归来了。

1912年1月1日晚上,在南京举行了临时大总统就职典礼。 礼炮21响,孙中山宣读《临时大总统誓词》,宣布了民主共和体制的中华民国正式成立。

1912年3月,孙中山颁布了《中华民国临时约法》。◆考考你:孙中山曾说:“临时政府,革命时代之政府也!”这句话意思是?南京临时政府的性质:以革命派为主体的政府设计意图:以考促学强化重点:中华民国的成立和《临时约法》.高潮——爆竹声中一岁除 设计意图:以考促学强化重点:中华民国的成立和《临时约法》.体现法为国根,民为邦本突破重点设计意图:了解袁世凯窃取辛亥革命的果实的真正原因。袁世凯窃取革命果实

创设情境四革命果实被袁世凯窃取

让学生感受中国近代建立民主的艰难尝试

结局——山重水复疑无路 武昌起义爆发时,毕业于广西陆军小学而后升入湖北武昌陆军中学学习的广西籍学生160多人参加了起义。在辛亥革命爆发时,他们不顾自身危险或前途,纷纷以行动明确表态唾弃封建帝制,支持国民革命,加入革命军。辛亥革命与广西 当袁世凯复辟帝制时,广西都督陆荣廷于1916年3月再次宣布广西独立,参加反对袁世凯的护国战争,这也是广西顺应历史潮流的举动。 民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴季陶身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也。”老农忽作惊状,似乎不解中华民国为何物者。“当戴告诉老农”你也是中华民国人“时,老农茫然,连声说:”我非革命党,我非中华民国人。” 有一位新国民,戴一顶自由帽,穿一套文明装,着一双进步鞋,走过了交通路,来到了模范街,踏进了公益会,说几句义务话。

设计意图:开放式评价辛亥革命,学生收集资料,论从史出。突破难点提供材料 对比分析 哪一种现象更符合民国初年的史实?失败原因

从纲领、农民、政党、军队四方面分析失败的原因

●纲领——资产阶级革命派始终没有一个彻底的反帝纲领。

●农民——三民主义没有彻底否定封建土地所有制,资产阶级革命没有解决农民的土地问题,因此得不到农民的支持。农民是中国革命的主要力量,没有农民的支持就无法战胜强大的敌人。

●政党——资产阶级革命派始终没有建立起自己的武装力量。

●军队——资产阶级革命派的政党也是松散的。同盟会建立后缺乏严密的组织和纪律,武昌起义爆发前实际上已名存实亡,没有一个坚强的革命政党。

意义

从政治、经济、思想和社会生活等方面进行指导。再次突破重点板书设计

主板书 副板书

辛亥革命

一、辛亥革命的背景:

1、经济基础:甲午战后资本主义初步发展

2、阶级基础:资产阶级力量壮大

3、组织基础:资产阶级革命团体建立

4、思想基础:民主革命思想广播传播

二、武昌起义爆发

三、革命高潮:民国建立和帝制的终结

1、中华民国的建立

2、中华民国临时约法

3、袁世凯篡夺革命果实的原因

四、革命的结局

五、辛亥革命的意义和评价

五、教学反思设计亮点:

新课过程中,始终通过创设情境来贯穿辛亥革命的背景、爆发、高潮、结局。评价问题的开放式探究培养学生思辨能力和全方位多角度的分析问题的能力。设计缺陷:

对于教材的整体把握和整合能力有待提高;

由于本人无经验,设计还待在实践中接受考验……欢迎批评指正闫慧芳

2010级历史学谢谢

二、学情分析

三、教法学法

四、教学设计

五、教学反思一、教材分析 (一)教材地位

本课选自人民教育出版社的高中历史教材必修一第四单元第13课,有三个目,分别是“武昌起义”“中华民国成立”、“中国民主进程的丰碑”。

?辛亥革命承上启下两个第一

上承《鸦片战争到八国联军侵华》和《太平天国运动》下启《新民主主义革命的崛起》

1、第一次资产阶级民主革命;

2、第一次提出推翻封建君主专制制度,建立资产阶级共和国。

一、教材分析(二)教学三维目标

?

知识与能力

了解辛亥革命爆发的背景,武昌起义,知道辛亥革命的主要过程(酝酿、爆发、高潮和结局);理解《中华民国临时约法》的特点和意义以及辛亥革命的历史意义。

培养学生的自学、分工合作及概括归纳历史知识以及口头表述历史事件的能力。

过程与方法1、运用讲述法、提问法、创设情境法,激发学生兴趣;

2、运用多媒体手段加深学生对辛亥革命的理解。情感态度价值观革命烈士的首创精神和视死如归的精神;

培养热爱祖国的情感,树立为祖国而奋斗的人生理想;

一、教材分析

(三)重点难点 依据:

1、课程标准及教参的要求;

2、辛亥革命是20世纪三次历史性巨变之一,它的意义重大,影响深远命;

3、对学生有教育作用,可以培养学生的爱国情感,树立为祖国而奋斗的人生理想;

依据

1、课程标准及教参的要求;

2、对辛亥革命的的局限性分析需要运用唯物史观,中学生难以理解;

3、课本未明确指出,超出学生自觉解决的能力,需要老师的点拨。二、学情分析

假设本节课的授课对象是某高中高一年级重点班的学生,他们的基础知识较为扎实,在教师的引导之下运用材料自主建构知识的能力较强,且思维活跃,求知欲旺盛,参与积极性高。

为什么这 么说呢?三、教法学法分析

(一)教法:

方法:创设情境贯穿整个革命过程;

主要采用直观演示法、老师提问、学生讨论、小组合作等等解决问题。

目的:激发学生积极参与的兴趣。

(二)学法:

学生提前预习,融入情境,自主探究,分析归纳、总结反思的基本方法。

四、教学设计 新课导入

南京中山陵每年都吸引着众多的海内外人士前来参观,人们怀着无比崇敬的心情缅怀长眠在此的中国近代伟大的资产阶级革命家孙中山先生。 孙中山被称为20世纪让中国人民醒过来的人,他是如何让中国人民醒过来的呢?

带着疑问,走进课堂……

四、教学设计 (一)新课导入 (二)以时间顺序来讲述辛亥革命的过程背景 爆发高潮结局 山雨欲来风满楼武昌起义惊全国爆竹声中一岁除山重水复疑无路必然性——《辛丑条约》签订以后,政府已经完全成为 帝国主义统治中国的工具,列强加紧对中国的侵略,民族矛盾继续深化。清政府推行“新政”和“预备立宪”,进行改革。

可能性——经济基础、阶级基础、思想基础、组织基础……

重点讲述同盟会的发展建立(时间、地点、成员、政治纲领、主要领导人、机关刊物、性质、意义)背景——山雨欲来风满楼小组讨论思考:

这里采用老师提问法,让学生进行思考……

“事虽不成,而黄花岗起义轰轰烈烈…国内革命之时势,实以之造成”

——孙中山创设情境一:黄花岗起义? 这天,黎元洪呆呆的坐在房间里,他还没想明白,为什么明明已经抓住了革命党的主要人物,破坏了革命党的领导层,起义还是发生了,难道大清国真的就没救了吗?一想到这个念头,黎元洪一下子冒了一身冷汗。如果大清国真的完蛋了,难道我真的要为大清国陪葬吗? 设问:这里的起义指的是什么起义?为什么这次起义出乎黎元洪所料不但发生了还成功了?大清国像黎元洪所说的完蛋了吗?你会如何预测黎元洪的命运?创设情境二:设计意图:结合材料知道武昌起义(原因、过程中的首创精神、影响、存在的

危机)参考材料:爆发——武昌起义惊全国两次起义,让学生明白

一次次起义推动了革命的进程,众多英雄儿女变成了纪念碑上笼统的数字,让学生感受革命烈士的爱国主义精神和“国家兴亡,匹夫有责”的观念,是人生观教育的极好教材。创设情境三:1911年10月12日上午11时,在美国科罗拉多州丹佛的孙中山在当地的一张报纸上看见了中国武昌发生起义的标题新闻。 1911年12月25日,已经十六年没有踏上祖国土地的本世纪最著名的漂泊者孙中山,终于归来了。

1912年1月1日晚上,在南京举行了临时大总统就职典礼。 礼炮21响,孙中山宣读《临时大总统誓词》,宣布了民主共和体制的中华民国正式成立。

1912年3月,孙中山颁布了《中华民国临时约法》。◆考考你:孙中山曾说:“临时政府,革命时代之政府也!”这句话意思是?南京临时政府的性质:以革命派为主体的政府设计意图:以考促学强化重点:中华民国的成立和《临时约法》.高潮——爆竹声中一岁除 设计意图:以考促学强化重点:中华民国的成立和《临时约法》.体现法为国根,民为邦本突破重点设计意图:了解袁世凯窃取辛亥革命的果实的真正原因。袁世凯窃取革命果实

创设情境四革命果实被袁世凯窃取

让学生感受中国近代建立民主的艰难尝试

结局——山重水复疑无路 武昌起义爆发时,毕业于广西陆军小学而后升入湖北武昌陆军中学学习的广西籍学生160多人参加了起义。在辛亥革命爆发时,他们不顾自身危险或前途,纷纷以行动明确表态唾弃封建帝制,支持国民革命,加入革命军。辛亥革命与广西 当袁世凯复辟帝制时,广西都督陆荣廷于1916年3月再次宣布广西独立,参加反对袁世凯的护国战争,这也是广西顺应历史潮流的举动。 民国三年,戴季陶遇见一个老农,因戴季陶身着日本服装,老农遂问其国籍。戴称“予中华民国人也。”老农忽作惊状,似乎不解中华民国为何物者。“当戴告诉老农”你也是中华民国人“时,老农茫然,连声说:”我非革命党,我非中华民国人。” 有一位新国民,戴一顶自由帽,穿一套文明装,着一双进步鞋,走过了交通路,来到了模范街,踏进了公益会,说几句义务话。

设计意图:开放式评价辛亥革命,学生收集资料,论从史出。突破难点提供材料 对比分析 哪一种现象更符合民国初年的史实?失败原因

从纲领、农民、政党、军队四方面分析失败的原因

●纲领——资产阶级革命派始终没有一个彻底的反帝纲领。

●农民——三民主义没有彻底否定封建土地所有制,资产阶级革命没有解决农民的土地问题,因此得不到农民的支持。农民是中国革命的主要力量,没有农民的支持就无法战胜强大的敌人。

●政党——资产阶级革命派始终没有建立起自己的武装力量。

●军队——资产阶级革命派的政党也是松散的。同盟会建立后缺乏严密的组织和纪律,武昌起义爆发前实际上已名存实亡,没有一个坚强的革命政党。

意义

从政治、经济、思想和社会生活等方面进行指导。再次突破重点板书设计

主板书 副板书

辛亥革命

一、辛亥革命的背景:

1、经济基础:甲午战后资本主义初步发展

2、阶级基础:资产阶级力量壮大

3、组织基础:资产阶级革命团体建立

4、思想基础:民主革命思想广播传播

二、武昌起义爆发

三、革命高潮:民国建立和帝制的终结

1、中华民国的建立

2、中华民国临时约法

3、袁世凯篡夺革命果实的原因

四、革命的结局

五、辛亥革命的意义和评价

五、教学反思设计亮点:

新课过程中,始终通过创设情境来贯穿辛亥革命的背景、爆发、高潮、结局。评价问题的开放式探究培养学生思辨能力和全方位多角度的分析问题的能力。设计缺陷:

对于教材的整体把握和整合能力有待提高;

由于本人无经验,设计还待在实践中接受考验……欢迎批评指正闫慧芳

2010级历史学谢谢

同课章节目录