语文五年级下教科版1.1《最后的常春藤叶》课件

文档属性

| 名称 | 语文五年级下教科版1.1《最后的常春藤叶》课件 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 381.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-05-24 17:56:47 | ||

图片预览

文档简介

课件39张PPT。最后的常春藤叶欧·亨利(美)学习目标:1、赏析小说曲折生动的情节,通过情节的分析理解最后的常春藤叶的意义,体会结尾的妙处,理解文章深刻的主题思想。

2、分析文中对贝尔曼的描写,找出人物内在和外在的鲜明对比,把握贝尔曼的形象特点。

3、感悟人性之美,学会珍爱生命,关爱他人,乐观向上。昵称 门槛 窗槛 苔藓 唠叨

数落 殡仪馆 一幢 灯影幢幢

气喘吁吁 吁求 散落 散文

抹布 抹黑 抹泥巴 转弯抹角蓬松 明目张胆 荒唐 暴躁 账款

莫名其妙 一筹莫展 不速之客 矮墩墩

倾泻 倾斜 蓬松 膨松 乌篷船“世界三大短篇小说大师”

美国 欧·亨利

法国 莫泊桑

俄国 契诃夫

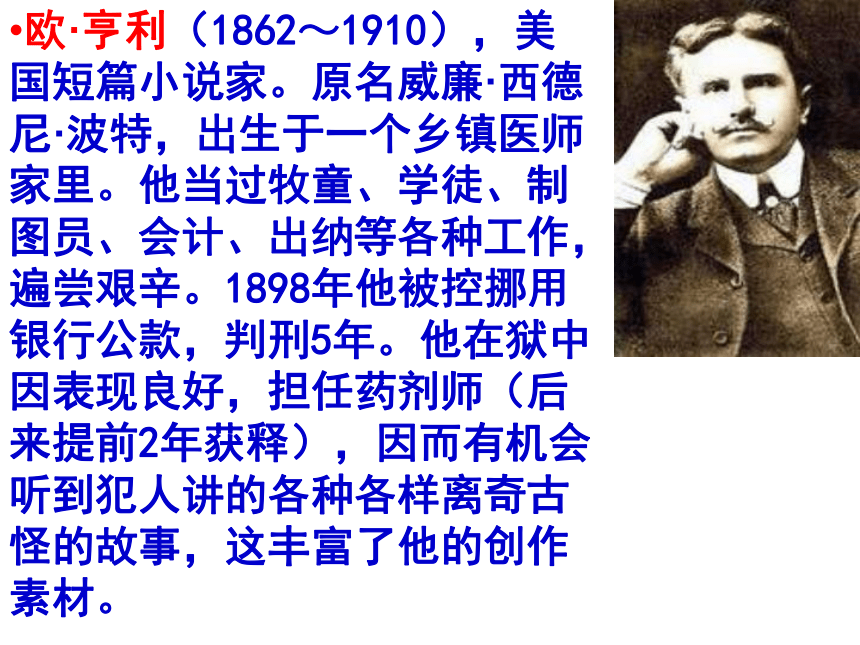

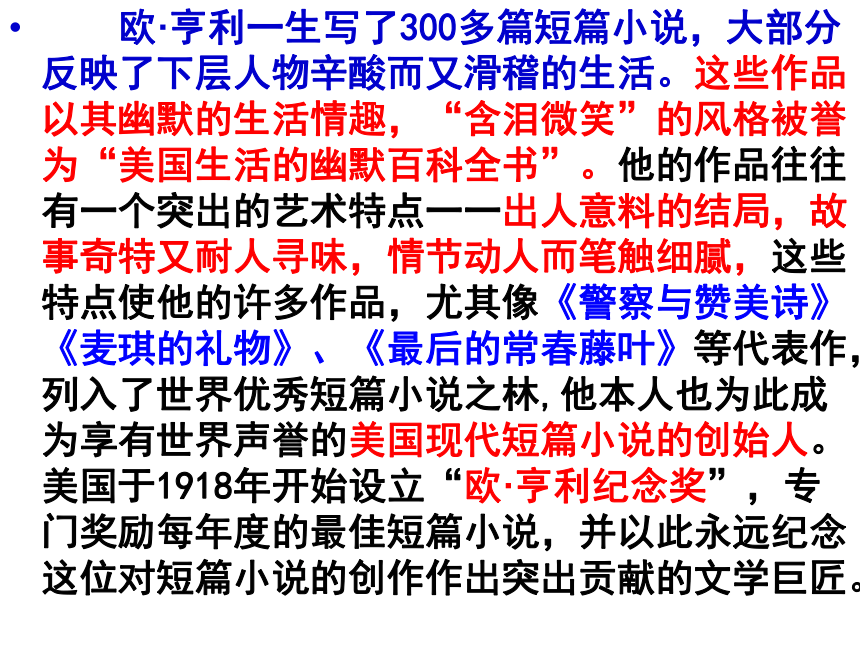

欧·亨利(1862~1910),美国短篇小说家。原名威廉·西德尼·波特,出生于一个乡镇医师家里。他当过牧童、学徒、制图员、会计、出纳等各种工作,遍尝艰辛。1898年他被控挪用银行公款,判刑5年。他在狱中因表现良好,担任药剂师(后来提前2年获释),因而有机会听到犯人讲的各种各样离奇古怪的故事,这丰富了他的创作素材。 欧·亨利一生写了300多篇短篇小说,大部分反映了下层人物辛酸而又滑稽的生活。这些作品以其幽默的生活情趣,“含泪微笑”的风格被誉为“美国生活的幽默百科全书”。他的作品往往有一个突出的艺术特点一一出人意料的结局,故事奇特又耐人寻味,情节动人而笔触细腻,这些特点使他的许多作品,尤其像《警察与赞美诗》《麦琪的礼物》、《最后的常春藤叶》等代表作,列入了世界优秀短篇小说之林,他本人也为此成为享有世界声誉的美国现代短篇小说的创始人。美国于1918年开始设立“欧·亨利纪念奖”,专门奖励每年度的最佳短篇小说,并以此永远纪念这位对短篇小说的创作作出突出贡献的文学巨匠。

人物

环境 :社会环境

自然环境

情节:开端、发展、高潮、结局

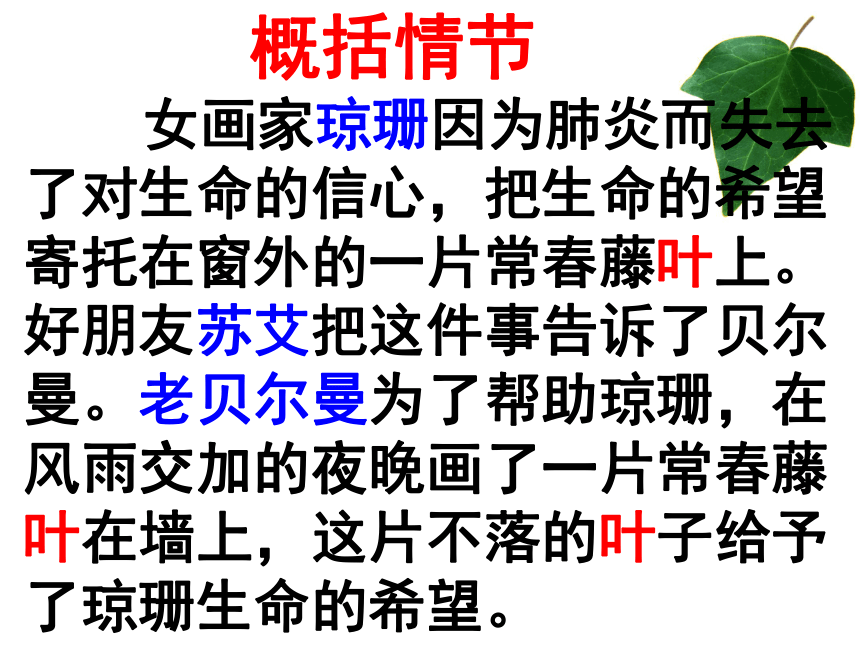

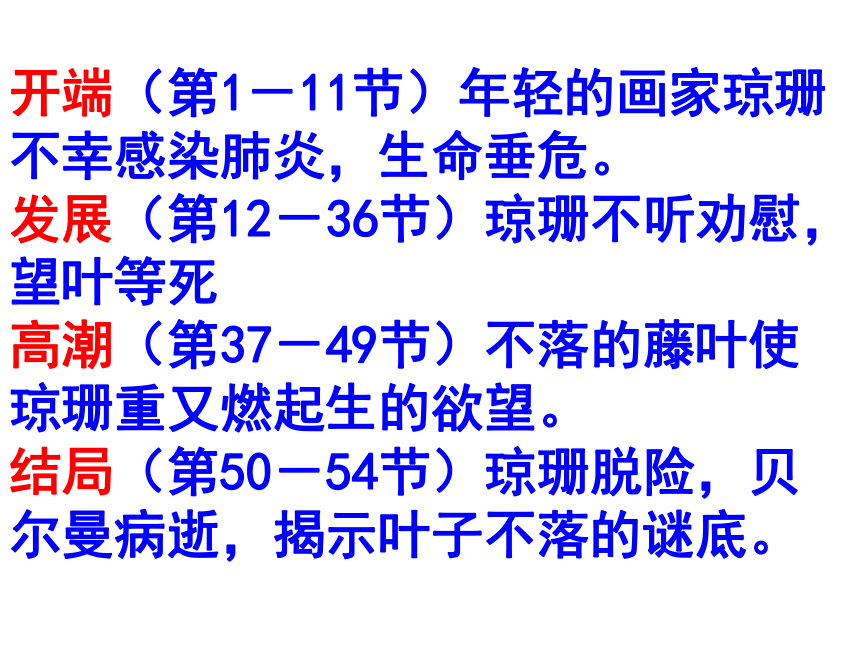

小说三要素 女画家琼珊因为肺炎而失去了对生命的信心,把生命的希望寄托在窗外的一片常春藤叶上。好朋友苏艾把这件事告诉了贝尔曼。老贝尔曼为了帮助琼珊,在风雨交加的夜晚画了一片常春藤叶在墙上,这片不落的叶子给予了琼珊生命的希望。概括情节开端(第1-11节)年轻的画家琼珊不幸感染肺炎,生命垂危。

发展(第12-36节)琼珊不听劝慰,望叶等死

高潮(第37-49节)不落的藤叶使琼珊重又燃起生的欲望。

结局(第50-54节)琼珊脱险,贝尔曼病逝,揭示叶子不落的谜底。思考:

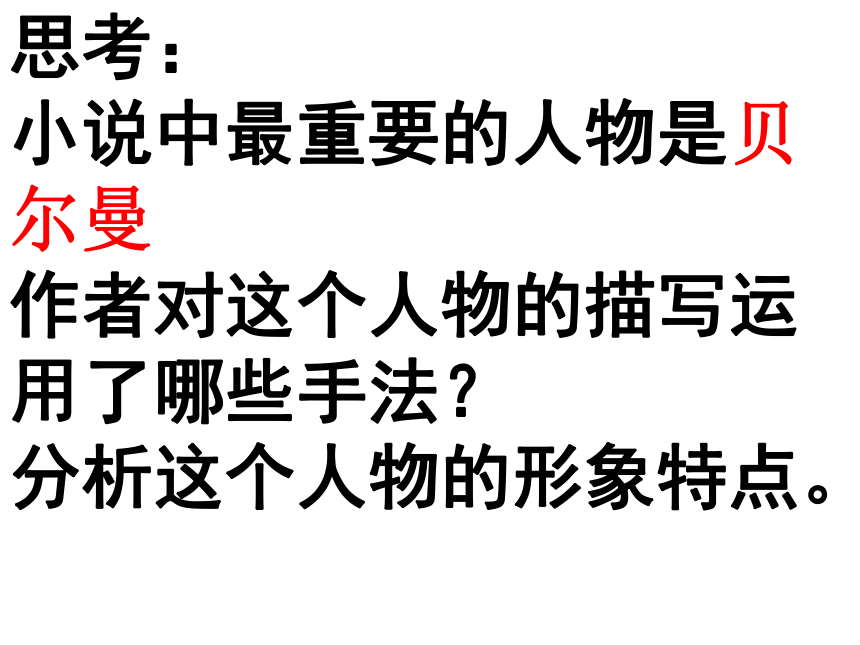

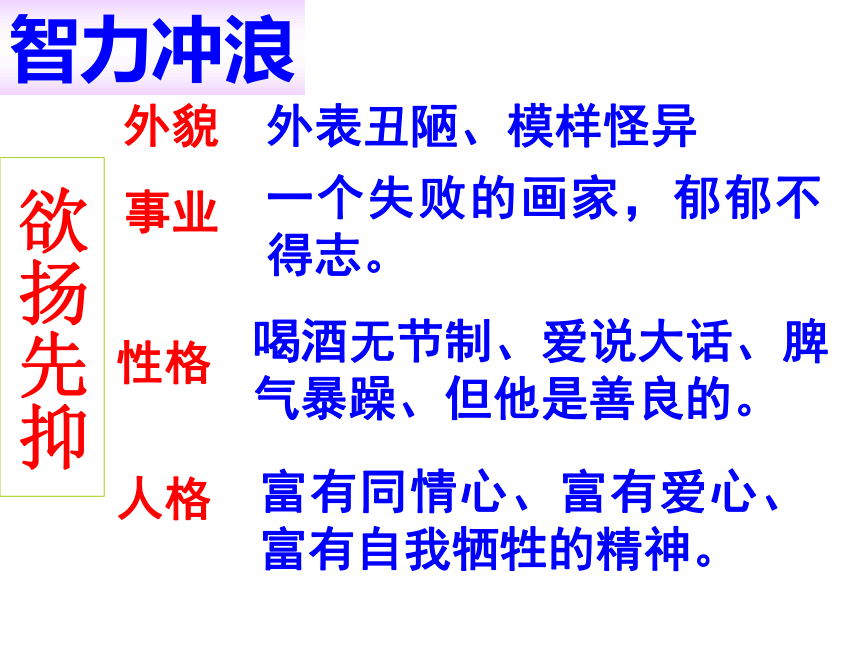

小说中最重要的人物是贝尔曼

作者对这个人物的描写运用了哪些手法?

分析这个人物的形象特点。初见贝尔曼:性格暴躁、酗酒成性、爱讲大话、牢骚满腹 一个穷困潦倒、失意消沉、好高骛远、郁郁不得志的失意的老画家。 (外貌描写)

又见贝尔曼:善良、有同情心、关心他人 (语言描写)

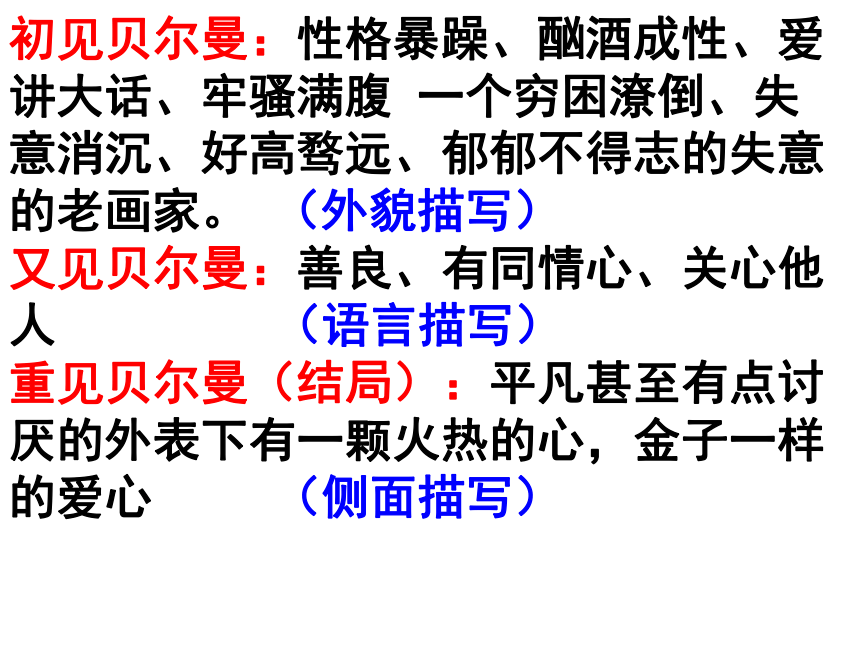

重见贝尔曼(结局):平凡甚至有点讨厌的外表下有一颗火热的心,金子一样的爱心 (侧面描写)外貌事业性格智力冲浪外表丑陋、模样怪异一个失败的画家,郁郁不得志。喝酒无节制、爱说大话、脾气暴躁、但他是善良的。人格富有同情心、富有爱心、富有自我牺牲的精神。欲扬先抑贝尔曼的典型形象

平凡的甚至有点讨厌的外表下有一颗火热的,金子一样的爱心。 穷困潦倒仍无私关怀、帮助他人,甚至不惜生命代价。 “期待了二十五年的杰作”,不得志仍不放弃追求,抱负远大。 琼珊:

穷困,体质差

→脆弱,悲观,对生失去信心

→重新获得信心

苏艾:

穷困,依然细心地照料朋友,善良、真挚、善于宽慰别人。

生命,在相互慰藉中显得温馨、悲壮、美好! 阅读课文18、44段,体会景物描写的作用阴沉灰暗的色调,悲凉的情调,烘托出主人公悲凉、孤独、绝望的心情。小说环境描写的作用1、渲染、营造某种氛围,为后文内容作铺垫。

2、衬托人物形象,烘托人物心理。

3、交代故事发生地方、人物活动场所,交代人物身份。

4、推动情节发展。

5、象征、暗示作用。

6、深化作品主题。

7、线索作用。伏笔 “伏笔”是写作中常用的一种表现手法 ,文学作品前面对后面将要出现的内容预先所作的提示或暗示。它的好处是交待含蓄,使文章结构严密、紧凑,读者读到下文内容时,不至于产生突兀怀疑之感。 最后的藤叶是贝尔曼画上去的,文中有几处伏笔,你能找出来吗?1、经过了漫漫长夜的风吹雨打,仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上。

2、它傲然挂在离地面二十来英尺的一根藤枝上面

3、那片常春藤叶仍在墙上。

4、“你不觉得纳闷,它为什么在风中不飘不动吗?”这最后的一片叶子对于琼珊和贝尔曼来说有何象征意义? 1、对琼珊——精神支点;

(表层意义是指“叶子的飘落”,隐喻的意义则是生命的飘逝——玄想“等最后一片掉落下来,我也得去了”,“我想摆脱一切,像一片可怜的、厌倦的藤叶,悠悠的往下飘”。)

2、对贝尔曼——绝笔和杰作,爱心;

(表层意义是指“冒雨画上去的叶子”,是他艺术生活最后的作品,隐喻意义则是“维系生命的叶子”,是他人生最精彩的杰作。)为什么说最后一片叶子“才是贝尔曼的杰作”?(读最后一段) 因为这片叶子不仅是贝尔曼追求40年,等待25年的艺术结晶,还是贝尔曼人性的象征,它融进了贝尔曼的爱、善、感情和宝贵生命,成为了真正的不朽杰作。 “欧·亨利式”结尾作用:

结构上:

出人意料,情理之中。

戛然而止,耐人寻味。

内容上:

突出主旨,升华主题。(结合文本回答作用)

“欧·亨利式”结尾:意料之外,情理之中 这样的结局不仅能让整个故事具有戏剧性的、突然性,而且直到最后才点明了小说的主旨:对贝尔曼先生和苏艾、琼珊之间真挚的情谊的赞美,对贝尔曼先生伟大的人格与美好的心灵的赞美。(人格升华:崇高的爱心,自我牺牲精神)欧·亨利式的结尾

欧·亨利在短篇小说的艺术处理上最大的特点就是“小说的意外结局”。出乎意料之外,又在情理之中。读者眼看着情节似乎明明朝着一个方向发展,但结局往往来了个出其不意,产生出令人啼笑皆非的幽默效果。然而这意外的结局一般来说是令人宽慰的,是带着眼泪的微笑。 《最后的常春藤叶》题目的安排有怎样的含义和作用?请简要赏析

①题目是本文的线索,使得全文脉络清晰且又推动了故事情节的发展。

②这一题目容易让人产生疑问,无形中设置了悬念,吸引读者向下读。

③“最后的常春藤叶”还具有象征意义,它象征着老贝尔曼善良高洁的心灵,是人性美的象征。小练笔:

读《最后的常春藤叶》你得到了什么启示? 欧?亨利笔下这片小小的常春藤叶,沐浴着人性的光辉,创造了挽救生命的奇迹。在狰狞的死神面前,信念往往比名药更有效。信念是生命赖以延续的坚强支柱。

琼珊把自己的生命寄托在窗外的常春藤叶上,虽然最后仅仅是一片画上去的叶子,却也让她的生命得以延续,绽放出青春的绿色,靠的就是心中不灭的信念。

信念,是蕴藏心中的一团永不熄灭的火炬。信念,是保证一生追求目标成功的内在驱动力。信念的最大价值是支撑人对美好事物的孜孜以求。坚定的信念,是永不凋谢的常春藤叶。 这个世界没有人能让你倒下,如果你的信念还站着的话!

——马丁·路德·金

希望是生命的灵魂,心灵的灯塔,成功的向导。???????????????????????

——歌德??

希望是生命的源泉,失去它的生命就会枯萎。?????????

——富兰克林???沙漠中的信念 浩瀚的沙漠中,一支探险队在艰难地跋涉。头顶骄阳似火,烤得探险队员们口干舌燥,挥汗如雨。最糟糕的是,他们没有水了。水就是他们赖以生存的信念,信念破灭了,一个个像塌了架,丢了魂,不约而同地将目光投向队长。这可怎么办?

队长从腰间取出一个水壶,两手举起来,用力晃了晃,惊喜地喊道:“哦,我这里还有一壶水!但穿越沙漠前,谁也不能喝。”

沉甸甸的水壶从队员们的手中依次传递,原来那种濒临绝望的脸上又显露出坚定的神色,一定要走出沙漠的信念支撑他们一步一步地向前挪动。看着那水壶,他们抿抿干裂的嘴唇,陡然增添了力量。沙漠中的信念 终于,他们死里逃生,走出茫茫无垠的沙漠,大家喜极而泣之时,久久凝视着那个给了他们信念支撑的水壶。

队长小心翼翼地拧开水壶盖,缓缓流出的却是一缕缕沙子。他诚挚地说:“只要心里有坚定的信念,干枯的沙子有时也可以变成清澈的泉水。”

黑人领袖马丁·路德金有句名言:“这个世界上,没有人能够使你倒下。如果你自己的信念还站立着的话。”是的,即使在最困难的时候,也不要熄灭心中信念的火把。思想启迪 爱是一种纯洁的心地,表现为灵魂的高尚,并由此做出更美的行为;乐观是一种向上的精神,表现为对人生、对事业充满信心和希望。

不管面对什么困难、挫折,永远不要放弃,坚持,一直坚持下去,总能看见风雨后灿烂的阳光。

希望是生命的源泉,失去它生命就会枯萎。坚定信念

珍爱生命

关爱他人 课堂训练: 贝尔曼画常春藤叶是小说的重要情节,作者却没有实写,这就给我们留下了很大的想象空间,通过想象,描摹出贝尔曼在风雨中画常春藤叶的情景,字数为三百字。 1、运用想像,要想像合理,符合人物的性格;2、多描写,少记叙,要求生动形象; 老贝尔曼喝完最后一口松子酒,嘴里还泛着酒味,并不时嘀咕着“可怜的孩子哪!”他缓缓地走向那堵墙,手里拿着几只用秃了的笔和那块已经褪了色的画板……他吃力地爬上那把梯子,衰老的身体在风中颤抖着,风雨无情地灌紧了他单薄的衣服,但此时的他却无比清醒,他执著地用那画笔在墙上一笔笔画着,那星星点点的黄色和绿色的颜料在风雨中熠熠生辉…… 狂风夹带着大大的雨滴,像在地上寻找着什么似的,东一头西一头地乱撞。只见老贝尔曼艰难地挪动着一把梯子,他把梯子斜倚在墙上,然后一手提着灯笼,一手托着调色板,慢慢地爬上去,费了半天的工夫,他终于爬到了梯子顶端,他喘了口气,用左边的腿使劲地顶住梯子,然后开始作画。冰凉的雨水淋透了他的衣服,但他全然不顾,只是一心一意地画着藤叶。他心想:可怜的姑娘,我一定要给你想要的叶子。? 夜深了,暴风雨来得更猛烈了,狂风卷着暴雨,狠狠地抽打着玻璃窗。只见贝尔曼艰难地爬上了梯子,他身上的衣服在狂风的鼓吹下鼓胀着,他定了好大一会儿才把身子站稳了。他像是冻坏了似的,手哆嗦着拿起来画笔,开始在墙上作画。雨不时地打到他的身上和墙上的画上,然而墙上的画却是越画越明朗了,他的身子也越站越坚定了…… 暴风雨何等残酷,摇得树枝“吱吱”作响,砸得玻璃好象要破碎一般。而这个老人——生命垂危的老人,在那种凄风苦雨的夜里,点着灯笼爬上梯子。雨水砸得他睁不开眼,顺着他不平的脸,转弯而下;那双曾握笔狂舞的双手,瑟瑟发抖。他不是在画一片叶子,而是在画友情,画人生,画他对人生充满了希望,画他对艺术充满了热诚,画他对暴风雨的无所畏惧!一夜的风吹雨打,一夜的攀高落下,一夜的执笔调色,他……他离开了。 请为这位默默无闻的小人物写一则简短的墓志铭,让更多的人记住他。 一个活了六十多年的老画家,一直想创作一幅杰作,却始终没有动手。在一个雨雪交加的夜晚,他终于用自己的生命完成了一生的杰作。于是他就成了一个平凡的伟人。

——他就是安息于此的贝尔曼。读写练习(加一个“欧·亨利式”的结尾):癌

组织部让李局长在局里物色一个副局长。李局长拿不定主意,第二天便住进了医院。刚进院两小时,局里的干部都前来探望。仅两天时间,全局35名干部都送了大体差不多价值的东西。李局长又犯难了。但他眉头一皱,计上心来。当局办公室副主任小黄前来探视时,他神情绝望,黯然的道出了“我的病经检查,可能是癌”的消息。小黄回局后,全局上下都知道了。从此,局里只有小黄一个人天天去探视,再也不见其他人的踪影。李局长拉着小黄的手,感慨万千…… 一周后,李局长回局召开会议,告诉大家,自己的所谓癌症纯属误诊,虚惊过后,还要为革命多干几年。接着宣布了一项任命,任命小黄为副局长,分管局内行政。众皆愕然,面面相觑,无不悔恨交加。唯小黄春风得意,容光焕发。 下班回到家,小黄抱住正在切菜的妻子狂吻起来,上气不接下气地说:“奶奶的,要不是我偷看了病历,知道老家伙在玩点子,这副局长的乌纱帽怎么也落不到我头上,嘿嘿……”

2、分析文中对贝尔曼的描写,找出人物内在和外在的鲜明对比,把握贝尔曼的形象特点。

3、感悟人性之美,学会珍爱生命,关爱他人,乐观向上。昵称 门槛 窗槛 苔藓 唠叨

数落 殡仪馆 一幢 灯影幢幢

气喘吁吁 吁求 散落 散文

抹布 抹黑 抹泥巴 转弯抹角蓬松 明目张胆 荒唐 暴躁 账款

莫名其妙 一筹莫展 不速之客 矮墩墩

倾泻 倾斜 蓬松 膨松 乌篷船“世界三大短篇小说大师”

美国 欧·亨利

法国 莫泊桑

俄国 契诃夫

欧·亨利(1862~1910),美国短篇小说家。原名威廉·西德尼·波特,出生于一个乡镇医师家里。他当过牧童、学徒、制图员、会计、出纳等各种工作,遍尝艰辛。1898年他被控挪用银行公款,判刑5年。他在狱中因表现良好,担任药剂师(后来提前2年获释),因而有机会听到犯人讲的各种各样离奇古怪的故事,这丰富了他的创作素材。 欧·亨利一生写了300多篇短篇小说,大部分反映了下层人物辛酸而又滑稽的生活。这些作品以其幽默的生活情趣,“含泪微笑”的风格被誉为“美国生活的幽默百科全书”。他的作品往往有一个突出的艺术特点一一出人意料的结局,故事奇特又耐人寻味,情节动人而笔触细腻,这些特点使他的许多作品,尤其像《警察与赞美诗》《麦琪的礼物》、《最后的常春藤叶》等代表作,列入了世界优秀短篇小说之林,他本人也为此成为享有世界声誉的美国现代短篇小说的创始人。美国于1918年开始设立“欧·亨利纪念奖”,专门奖励每年度的最佳短篇小说,并以此永远纪念这位对短篇小说的创作作出突出贡献的文学巨匠。

人物

环境 :社会环境

自然环境

情节:开端、发展、高潮、结局

小说三要素 女画家琼珊因为肺炎而失去了对生命的信心,把生命的希望寄托在窗外的一片常春藤叶上。好朋友苏艾把这件事告诉了贝尔曼。老贝尔曼为了帮助琼珊,在风雨交加的夜晚画了一片常春藤叶在墙上,这片不落的叶子给予了琼珊生命的希望。概括情节开端(第1-11节)年轻的画家琼珊不幸感染肺炎,生命垂危。

发展(第12-36节)琼珊不听劝慰,望叶等死

高潮(第37-49节)不落的藤叶使琼珊重又燃起生的欲望。

结局(第50-54节)琼珊脱险,贝尔曼病逝,揭示叶子不落的谜底。思考:

小说中最重要的人物是贝尔曼

作者对这个人物的描写运用了哪些手法?

分析这个人物的形象特点。初见贝尔曼:性格暴躁、酗酒成性、爱讲大话、牢骚满腹 一个穷困潦倒、失意消沉、好高骛远、郁郁不得志的失意的老画家。 (外貌描写)

又见贝尔曼:善良、有同情心、关心他人 (语言描写)

重见贝尔曼(结局):平凡甚至有点讨厌的外表下有一颗火热的心,金子一样的爱心 (侧面描写)外貌事业性格智力冲浪外表丑陋、模样怪异一个失败的画家,郁郁不得志。喝酒无节制、爱说大话、脾气暴躁、但他是善良的。人格富有同情心、富有爱心、富有自我牺牲的精神。欲扬先抑贝尔曼的典型形象

平凡的甚至有点讨厌的外表下有一颗火热的,金子一样的爱心。 穷困潦倒仍无私关怀、帮助他人,甚至不惜生命代价。 “期待了二十五年的杰作”,不得志仍不放弃追求,抱负远大。 琼珊:

穷困,体质差

→脆弱,悲观,对生失去信心

→重新获得信心

苏艾:

穷困,依然细心地照料朋友,善良、真挚、善于宽慰别人。

生命,在相互慰藉中显得温馨、悲壮、美好! 阅读课文18、44段,体会景物描写的作用阴沉灰暗的色调,悲凉的情调,烘托出主人公悲凉、孤独、绝望的心情。小说环境描写的作用1、渲染、营造某种氛围,为后文内容作铺垫。

2、衬托人物形象,烘托人物心理。

3、交代故事发生地方、人物活动场所,交代人物身份。

4、推动情节发展。

5、象征、暗示作用。

6、深化作品主题。

7、线索作用。伏笔 “伏笔”是写作中常用的一种表现手法 ,文学作品前面对后面将要出现的内容预先所作的提示或暗示。它的好处是交待含蓄,使文章结构严密、紧凑,读者读到下文内容时,不至于产生突兀怀疑之感。 最后的藤叶是贝尔曼画上去的,文中有几处伏笔,你能找出来吗?1、经过了漫漫长夜的风吹雨打,仍旧有一片常春藤的叶子贴在墙上。

2、它傲然挂在离地面二十来英尺的一根藤枝上面

3、那片常春藤叶仍在墙上。

4、“你不觉得纳闷,它为什么在风中不飘不动吗?”这最后的一片叶子对于琼珊和贝尔曼来说有何象征意义? 1、对琼珊——精神支点;

(表层意义是指“叶子的飘落”,隐喻的意义则是生命的飘逝——玄想“等最后一片掉落下来,我也得去了”,“我想摆脱一切,像一片可怜的、厌倦的藤叶,悠悠的往下飘”。)

2、对贝尔曼——绝笔和杰作,爱心;

(表层意义是指“冒雨画上去的叶子”,是他艺术生活最后的作品,隐喻意义则是“维系生命的叶子”,是他人生最精彩的杰作。)为什么说最后一片叶子“才是贝尔曼的杰作”?(读最后一段) 因为这片叶子不仅是贝尔曼追求40年,等待25年的艺术结晶,还是贝尔曼人性的象征,它融进了贝尔曼的爱、善、感情和宝贵生命,成为了真正的不朽杰作。 “欧·亨利式”结尾作用:

结构上:

出人意料,情理之中。

戛然而止,耐人寻味。

内容上:

突出主旨,升华主题。(结合文本回答作用)

“欧·亨利式”结尾:意料之外,情理之中 这样的结局不仅能让整个故事具有戏剧性的、突然性,而且直到最后才点明了小说的主旨:对贝尔曼先生和苏艾、琼珊之间真挚的情谊的赞美,对贝尔曼先生伟大的人格与美好的心灵的赞美。(人格升华:崇高的爱心,自我牺牲精神)欧·亨利式的结尾

欧·亨利在短篇小说的艺术处理上最大的特点就是“小说的意外结局”。出乎意料之外,又在情理之中。读者眼看着情节似乎明明朝着一个方向发展,但结局往往来了个出其不意,产生出令人啼笑皆非的幽默效果。然而这意外的结局一般来说是令人宽慰的,是带着眼泪的微笑。 《最后的常春藤叶》题目的安排有怎样的含义和作用?请简要赏析

①题目是本文的线索,使得全文脉络清晰且又推动了故事情节的发展。

②这一题目容易让人产生疑问,无形中设置了悬念,吸引读者向下读。

③“最后的常春藤叶”还具有象征意义,它象征着老贝尔曼善良高洁的心灵,是人性美的象征。小练笔:

读《最后的常春藤叶》你得到了什么启示? 欧?亨利笔下这片小小的常春藤叶,沐浴着人性的光辉,创造了挽救生命的奇迹。在狰狞的死神面前,信念往往比名药更有效。信念是生命赖以延续的坚强支柱。

琼珊把自己的生命寄托在窗外的常春藤叶上,虽然最后仅仅是一片画上去的叶子,却也让她的生命得以延续,绽放出青春的绿色,靠的就是心中不灭的信念。

信念,是蕴藏心中的一团永不熄灭的火炬。信念,是保证一生追求目标成功的内在驱动力。信念的最大价值是支撑人对美好事物的孜孜以求。坚定的信念,是永不凋谢的常春藤叶。 这个世界没有人能让你倒下,如果你的信念还站着的话!

——马丁·路德·金

希望是生命的灵魂,心灵的灯塔,成功的向导。???????????????????????

——歌德??

希望是生命的源泉,失去它的生命就会枯萎。?????????

——富兰克林???沙漠中的信念 浩瀚的沙漠中,一支探险队在艰难地跋涉。头顶骄阳似火,烤得探险队员们口干舌燥,挥汗如雨。最糟糕的是,他们没有水了。水就是他们赖以生存的信念,信念破灭了,一个个像塌了架,丢了魂,不约而同地将目光投向队长。这可怎么办?

队长从腰间取出一个水壶,两手举起来,用力晃了晃,惊喜地喊道:“哦,我这里还有一壶水!但穿越沙漠前,谁也不能喝。”

沉甸甸的水壶从队员们的手中依次传递,原来那种濒临绝望的脸上又显露出坚定的神色,一定要走出沙漠的信念支撑他们一步一步地向前挪动。看着那水壶,他们抿抿干裂的嘴唇,陡然增添了力量。沙漠中的信念 终于,他们死里逃生,走出茫茫无垠的沙漠,大家喜极而泣之时,久久凝视着那个给了他们信念支撑的水壶。

队长小心翼翼地拧开水壶盖,缓缓流出的却是一缕缕沙子。他诚挚地说:“只要心里有坚定的信念,干枯的沙子有时也可以变成清澈的泉水。”

黑人领袖马丁·路德金有句名言:“这个世界上,没有人能够使你倒下。如果你自己的信念还站立着的话。”是的,即使在最困难的时候,也不要熄灭心中信念的火把。思想启迪 爱是一种纯洁的心地,表现为灵魂的高尚,并由此做出更美的行为;乐观是一种向上的精神,表现为对人生、对事业充满信心和希望。

不管面对什么困难、挫折,永远不要放弃,坚持,一直坚持下去,总能看见风雨后灿烂的阳光。

希望是生命的源泉,失去它生命就会枯萎。坚定信念

珍爱生命

关爱他人 课堂训练: 贝尔曼画常春藤叶是小说的重要情节,作者却没有实写,这就给我们留下了很大的想象空间,通过想象,描摹出贝尔曼在风雨中画常春藤叶的情景,字数为三百字。 1、运用想像,要想像合理,符合人物的性格;2、多描写,少记叙,要求生动形象; 老贝尔曼喝完最后一口松子酒,嘴里还泛着酒味,并不时嘀咕着“可怜的孩子哪!”他缓缓地走向那堵墙,手里拿着几只用秃了的笔和那块已经褪了色的画板……他吃力地爬上那把梯子,衰老的身体在风中颤抖着,风雨无情地灌紧了他单薄的衣服,但此时的他却无比清醒,他执著地用那画笔在墙上一笔笔画着,那星星点点的黄色和绿色的颜料在风雨中熠熠生辉…… 狂风夹带着大大的雨滴,像在地上寻找着什么似的,东一头西一头地乱撞。只见老贝尔曼艰难地挪动着一把梯子,他把梯子斜倚在墙上,然后一手提着灯笼,一手托着调色板,慢慢地爬上去,费了半天的工夫,他终于爬到了梯子顶端,他喘了口气,用左边的腿使劲地顶住梯子,然后开始作画。冰凉的雨水淋透了他的衣服,但他全然不顾,只是一心一意地画着藤叶。他心想:可怜的姑娘,我一定要给你想要的叶子。? 夜深了,暴风雨来得更猛烈了,狂风卷着暴雨,狠狠地抽打着玻璃窗。只见贝尔曼艰难地爬上了梯子,他身上的衣服在狂风的鼓吹下鼓胀着,他定了好大一会儿才把身子站稳了。他像是冻坏了似的,手哆嗦着拿起来画笔,开始在墙上作画。雨不时地打到他的身上和墙上的画上,然而墙上的画却是越画越明朗了,他的身子也越站越坚定了…… 暴风雨何等残酷,摇得树枝“吱吱”作响,砸得玻璃好象要破碎一般。而这个老人——生命垂危的老人,在那种凄风苦雨的夜里,点着灯笼爬上梯子。雨水砸得他睁不开眼,顺着他不平的脸,转弯而下;那双曾握笔狂舞的双手,瑟瑟发抖。他不是在画一片叶子,而是在画友情,画人生,画他对人生充满了希望,画他对艺术充满了热诚,画他对暴风雨的无所畏惧!一夜的风吹雨打,一夜的攀高落下,一夜的执笔调色,他……他离开了。 请为这位默默无闻的小人物写一则简短的墓志铭,让更多的人记住他。 一个活了六十多年的老画家,一直想创作一幅杰作,却始终没有动手。在一个雨雪交加的夜晚,他终于用自己的生命完成了一生的杰作。于是他就成了一个平凡的伟人。

——他就是安息于此的贝尔曼。读写练习(加一个“欧·亨利式”的结尾):癌

组织部让李局长在局里物色一个副局长。李局长拿不定主意,第二天便住进了医院。刚进院两小时,局里的干部都前来探望。仅两天时间,全局35名干部都送了大体差不多价值的东西。李局长又犯难了。但他眉头一皱,计上心来。当局办公室副主任小黄前来探视时,他神情绝望,黯然的道出了“我的病经检查,可能是癌”的消息。小黄回局后,全局上下都知道了。从此,局里只有小黄一个人天天去探视,再也不见其他人的踪影。李局长拉着小黄的手,感慨万千…… 一周后,李局长回局召开会议,告诉大家,自己的所谓癌症纯属误诊,虚惊过后,还要为革命多干几年。接着宣布了一项任命,任命小黄为副局长,分管局内行政。众皆愕然,面面相觑,无不悔恨交加。唯小黄春风得意,容光焕发。 下班回到家,小黄抱住正在切菜的妻子狂吻起来,上气不接下气地说:“奶奶的,要不是我偷看了病历,知道老家伙在玩点子,这副局长的乌纱帽怎么也落不到我头上,嘿嘿……”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 最后的常春藤叶

- 2 古诗三首

- 快乐书屋一 修鞋姑娘

- 信箱里的花束

- 能说会写 感动

- 写自己经历过的事情

- 第二单元

- 3 我爱大海

- 4 沧海日出

- 快乐书屋二 探索海底世界

- 归航

- 能说会写 我所了解的大海

- 写一写对大海的了解或向往

- 第三单元

- 5 “贱卖海张五”

- 6 月光曲

- 快乐书屋三 常香玉的“小气”与大方

- 达·芬奇作画

- 能说会写 我喜欢的一位艺术家

- 我喜欢的一部艺术作品

- 第四单元

- 7 摘掉石油工业落后的帽子

- 8 昨天,这儿是一座村庄

- 快乐书屋四 大漠升起蘑菇云

- 中国魔稻

- 能说会写 祖国建设跨骏马

- 祖国建设给人民生活带来的变化

- 第五单元

- 9 桃花心木

- 10 “美极了”与“糟透了”

- 快乐书屋五 韩信巧布背水阵

- 寓言两则

- 能说会写 怎样对待鼓励与批评

- 发现生活中的道理

- 第六单元

- 11 三峡之秋

- 12 古代诗词曲四首

- 快乐书屋六 迷人的天山牧场

- 西双版纳密林奇观

- 能说会写 我最喜欢的景物描写

- 我最喜爱的景物

- 第七单元

- 13 激光

- 14 21世纪的能源

- 快乐书屋七 青霉素的发现

- 20世纪的10大发明

- 能说会写 科学改变了生活

- 如果发明……有多好

- 第八单元

- 15 北京话

- 16 烤鸭

- 快乐书屋八 颐和园

- 院子

- 能说会写 我所了解的北京

- 真想去北京

- 选读课文

- 1 春夏描写片断

- 2 金色的怀表

- 3 一只暖瓶

- 4 海啸之前

- 5 盲人导游

- 6 枯叶蝴蝶

- 7 寻找幸福花瓣儿

- 8 幼林