故都的秋课件(46张)

图片预览

文档简介

课件46张PPT。1故

都

的

秋

郁达夫

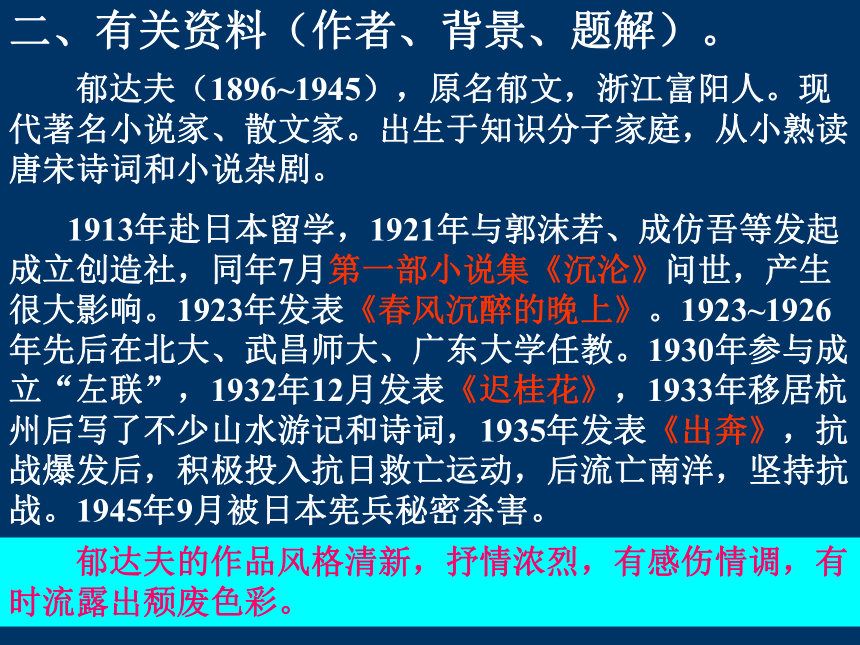

2 二、有关资料(作者、背景、题解)。 郁达夫(1896~1945),原名郁文,浙江富阳人。现代著名小说家、散文家。出生于知识分子家庭,从小熟读唐宋诗词和小说杂剧。

1913年赴日本留学,1921年与郭沫若、成仿吾等发起成立创造社,同年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生很大影响。1923年发表《春风沉醉的晚上》。1923~1926年先后在北大、武昌师大、广东大学任教。1930年参与成立“左联”,1932年12月发表《迟桂花》,1933年移居杭州后写了不少山水游记和诗词,1935年发表《出奔》,抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡南洋,坚持抗战。1945年9月被日本宪兵秘密杀害。

郁达夫的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。3 题解: “故都”两字指明描写的地点,含有深切的眷念之意,也暗含着一种文化底蕴;“秋”字确定了描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。主页4整体感知请同学们快速阅读课文,思考以下问题:

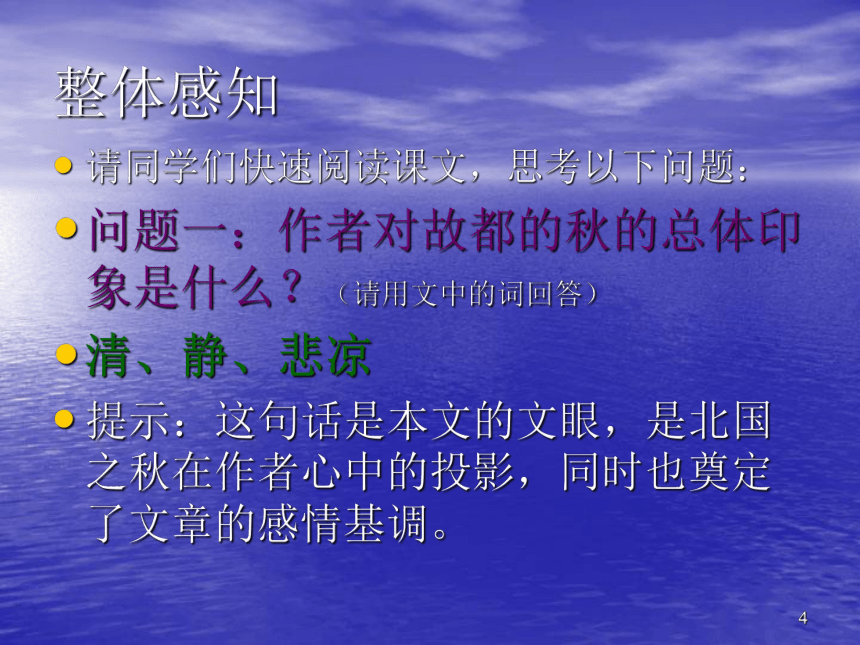

问题一:作者对故都的秋的总体印象是什么?(请用文中的词回答)

清、静、悲凉

提示:这句话是本文的文眼,是北国之秋在作者心中的投影,同时也奠定了文章的感情基调。5问题二:文中直接描写故都的秋景是哪些段落?

明确:3-11段。

请听一段视频朗诵,思考:在这一部分文字中着重写了故都的哪些具体的秋景?

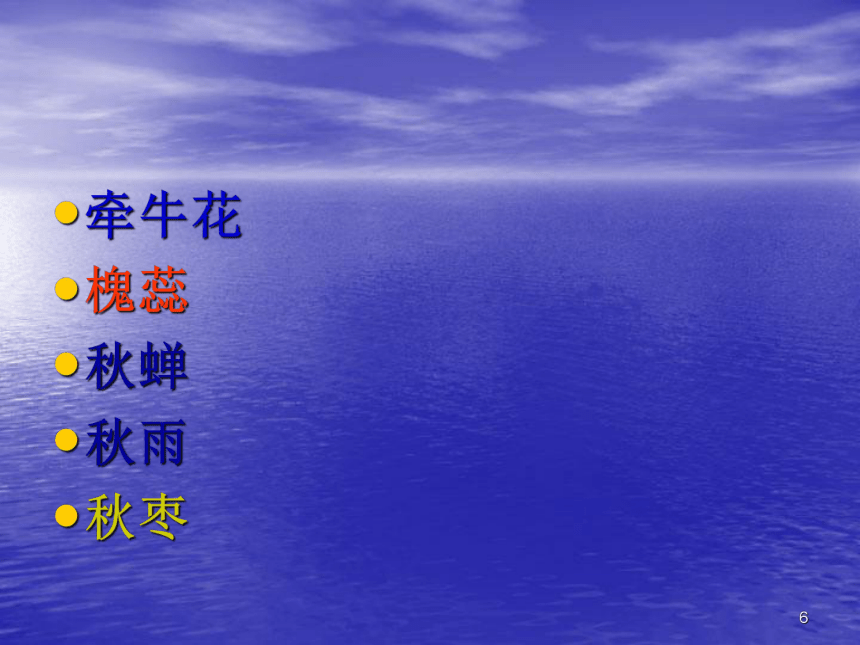

故都的秋视频朗诵6牵牛花

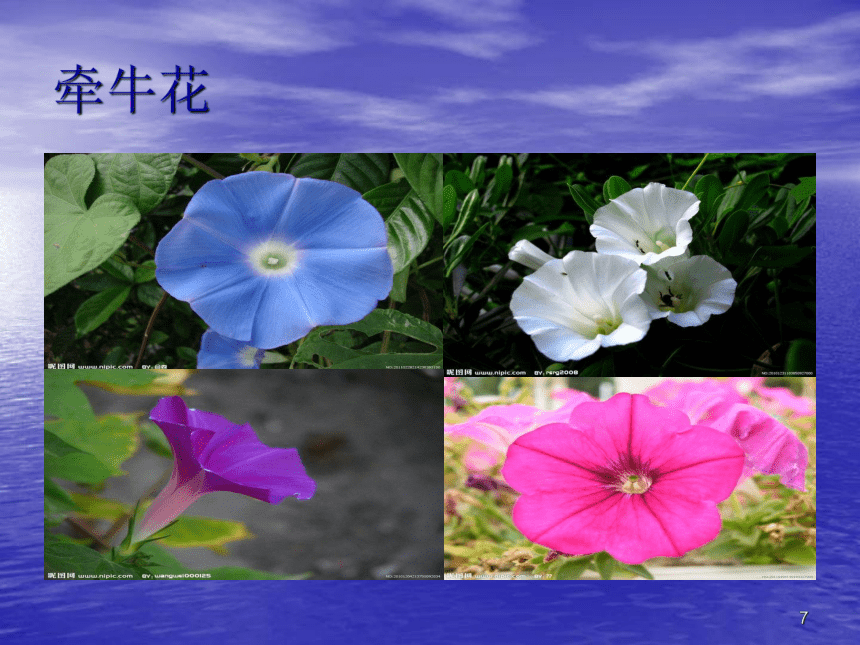

槐蕊

秋蝉

秋雨

秋枣7牵牛花8槐蕊9秋蝉10秋雨11秋枣12秋晨院落

13图片2槐树落蕊14图片2秋蝉残鸣15图片2秋雨话凉16图片3秋日胜果17三、分析赏鉴请大家就以上所列的景物选取一个你最喜欢的咀嚼一番,并说说在这些景物身上是怎样体现出作者所感受到的“清、静、悲凉”的特点的?(结合相关语句谈谈你的理解)18提醒:留意作者的精确用词——

古今汉语中“清”作为形容词有以下义项,请你挑选出符合本文意境的义项:

⑴纯净无杂质 ⑺清楚

⑵寂静 ⑻单纯

⑶清爽寒凉 ⑼一点不留

⑷清闲

⑸清新秀美

⑹公正廉洁√

√

√

√

√

19一.秋晨院落故都秋的总特色:清、静、悲凉 “ 早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一座,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭花似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。”提问:这一段文字写了

哪些视觉上的景物?20明确:天色日光---牵牛花碧绿漏、一丝一丝蓝、白屋、壁腰---残败、悲凉驯鸽的声音---- 静秋草---疏疏落落清悲凉视觉听觉21 破屋 悲凉

日光 清

牵牛花 悲凉

秋草 悲凉

天色 清

鸽声 静

秋院静观:22小结: 这段文字写清晨小院中的静坐,院中人手捧茶碗,举头望碧空,俯身看牵牛,耳中闻鸽声,画面绘声绘色,有动有静,营造了一种充满北国情调的清凉的氛围——破屋、浓茶、碧天、驯鸽、尖细且长的秋草,加上牵牛的蓝朵,让人感到秋天特有的清气扑面而来,喧嚣、浮躁、郁闷、浑浊的心绪在这样的氛围中得以净化和升华。

23二、 欣赏第二幅画面 杜牧曾有诗云:“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草木凋”,我们不妨仿写一句:“寒蝉凄凄雨霏霏,秋在故都槐蕊落”。请同学们在第二幅画面中找出体现秋之清、静、悲凉的句子。

24二.槐树落蕊“北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感觉出一点点极微细极柔软的触觉。”扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞。描写景物:人的感受:槐树、落蕊

扫帚的丝纹极微细极柔软清闲、落寞视觉触觉25槐树落蕊“微细”

“柔软”

“细腻”

“清闲”

“落寞”

静清悲凉26三.最后三幅图秋蝉的残声 以声音衬托出北国之秋的静、悲凉 1.“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱……这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样……衰弱、啼唱、嘶叫这三幅图中描写了那些景物?明确:蝉声、秋雨、都市闲人、果树(枣树)寒蝉凄切;西陆蝉声唱,南冠客思侵27明确:奇?、有味?、更像样

雨声、雨态、雨感;

2.北方的秋雨又有什么样的特点?作者是借助什么来描述秋雨的这一特殊之处的? 写秋果----“淡绿微黄”,即使是写“红”也是“红完”。(也是一种悲凉的淡色。) 3.秋果的描写是否多余?作者通过秋果来描写北国之秋的什么特点?雨后的闲人,人的穿着,活动背景,人的动作、神态,对话语调?(视觉、听觉、感觉)(清、静、悲凉)28秋雨:灰沉沉的天底下

息列索列的雨声

一阵冷风

都市闲人29 秋 景 图

秋

槐

落

蕊

秋 雨 话 凉秋 日 胜 果秋 晨 院 落秋 蝉 残 鸣30 找找看,郁达夫笔下,“故都的秋”在哪里? 作者笔下的“故都的秋” ,

在小院中每座低矮的破屋内外;

在秋槐的每一朵落蕊里;

在秋蝉的每一声残鸣中;

在秋雨的每一个雨点中;

在秋枣的每一丝微黄里;

也在那故都闲人充满了京腔的互答声中。 31天净沙(秋思) 马致远

枯藤老树昏鸦

小桥流水人家 古道西风瘦马

夕阳西下

断肠人在 天涯 32新《天净沙·秋思》破屋浓茶小院

漏光鸽声碧天

秋草蓝朵残垣

槐蕊铺地

落寞人在故都

33新《天净沙·秋思》枯草蓝朵残垣

鸽声漏光碧天

破屋枣树鸣蝉

槐蕊翩翩

落寞人在深院34思考题:

在故都,秋天可选取的景物非常多,火一样的香山红叶,秀丽的北海公园,春色满园的潭柘寺,游人如织的颐和园等,无不映出秋天的倩影,可是作者为何偏偏选取那五幅图画,来表现秋的“清、静、悲凉”呢?(提示:写作需要、个人性格、时代背景)

35 ( 2)郁达夫,三岁丧父。17岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和岐视的十年。在个人性格方面,他抑郁善感;在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。” 此文写于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱满受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。

这种感受在当时其它人的作品中也有痕迹。如朱自清的《荷塘月色》不也有哀愁吗? 明确:(1)围绕中心来选材,典型性、代表性

36 由此可见,散文的鉴赏,既要读懂作者笔下的客观现实(感知景),又要注意体会作者的思想感情(体悟情),而对思想感情的体会,还要结合作者当时的生活经历。 小结:37三、教读赏析

自由朗读课文,理清文章层次、大意1.学生朗读前两段,然后思考:这两段写什么?是用什么手法来写的?表达了作者怎样的感情?

明确:文章前两段,用对比的手法写作者对北国、江南之秋的不同感受,写出了北国之秋的“清”“静”“悲凉”,表达了对北国之秋的向往之情。38学生集体朗读最后两段,这两段写了什么?抒发了作者什么样的情感?明确:这两段主要写南国之秋的色味比不上北国之秋,直抒作者对故都之秋的无比眷恋之情。39 比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。提问:本体、喻体分别是什么?突出北国之秋的什么特点?有什么作用?40明确:

为了形象地说明南国之秋’色彩不浓,回味不永”的特点 。“黄酒之与白干”比喻南国之秋秋味平淡,北国之秋秋味浓烈,“稀饭之与馍馍”比喻南国之秋秋味稀薄,北国之秋秋味厚实;“鲈鱼之与大蟹”比喻南国之秋秋味柔软,北国之秋秋味刚强;“黄犬之与骆驼”比喻南国之秋范围狭小,北国之秋范围广大。41 读12节,用原句概括这段议论性的文字,的内容,并讨论它在文中的作用?议论:足见有感觉的动物,有情趣的人类对于秋,总是一样的能特别起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来的。点拨:从喻理的角度,进一步赞颂自然之秋、北国之秋。42故都的秋总写(1~2段)北国的秋:清、静、悲凉江南的秋:慢、润、淡分写(3~12段)记叙清晨静观落蕊轻扫秋蝉残鸣秋雨话凉佳日秋果观秋色:清听秋声:静品秋味:悲凉议论人皆感秋非到北方不可中国文人尤甚总写(13~14段)南国之秋:色彩不浓,回味不永。北国之秋:色彩浓,回味永 向往品味赞美 眷恋43这篇文章有哪些值得借鉴的特色?

第一,以情驭景,情景交融,达到物我合一的效果。心中有秋,笔下才有秋,心中的寂寞悲凉之清,倾注于笔端,融入自然界的落蕊鸣蝉里、风雨草木中。

第二,衬托的手法。对比反衬的手法主要运用在第2段和第13段。写南国之秋,更是为了突出北国之秋的感人至深。

第三,从特征出发,多角度描写、刻画。44小 结感情基调:悲凉的颂歌故都的秋像一首诗,深沉而含蓄;

故都的秋像一幅画,美丽而落寞;

故都的秋像一碗茶,苦涩而清醇;

故都的秋像一首歌,忧伤而苍凉.45颂赞秋的名句

1.秋风萧瑟天气凉 ,草木摇落露为霜.(曹丕<<燕歌行>>)

2.落霞与孤骛齐飞 ,秋水共长天一色.(王勃<<滕王阁序>>)

3.无边落木萧萧下 ,不尽长江滚滚来.(杜甫<<登高>>)

4.一年好景君须记 ,最是橙黄桔绿时.(苏轼<<赠刘景文>>)

5.无端木叶萧萧下 ,更与愁人作雨声(陆游<<落叶>>)46再见

都

的

秋

郁达夫

2 二、有关资料(作者、背景、题解)。 郁达夫(1896~1945),原名郁文,浙江富阳人。现代著名小说家、散文家。出生于知识分子家庭,从小熟读唐宋诗词和小说杂剧。

1913年赴日本留学,1921年与郭沫若、成仿吾等发起成立创造社,同年7月第一部小说集《沉沦》问世,产生很大影响。1923年发表《春风沉醉的晚上》。1923~1926年先后在北大、武昌师大、广东大学任教。1930年参与成立“左联”,1932年12月发表《迟桂花》,1933年移居杭州后写了不少山水游记和诗词,1935年发表《出奔》,抗战爆发后,积极投入抗日救亡运动,后流亡南洋,坚持抗战。1945年9月被日本宪兵秘密杀害。

郁达夫的作品风格清新,抒情浓烈,有感伤情调,有时流露出颓废色彩。3 题解: “故都”两字指明描写的地点,含有深切的眷念之意,也暗含着一种文化底蕴;“秋”字确定了描写的内容,与“故都”结合在一起,暗含着自然景观与人文景观相融合的一种境界。主页4整体感知请同学们快速阅读课文,思考以下问题:

问题一:作者对故都的秋的总体印象是什么?(请用文中的词回答)

清、静、悲凉

提示:这句话是本文的文眼,是北国之秋在作者心中的投影,同时也奠定了文章的感情基调。5问题二:文中直接描写故都的秋景是哪些段落?

明确:3-11段。

请听一段视频朗诵,思考:在这一部分文字中着重写了故都的哪些具体的秋景?

故都的秋视频朗诵6牵牛花

槐蕊

秋蝉

秋雨

秋枣7牵牛花8槐蕊9秋蝉10秋雨11秋枣12秋晨院落

13图片2槐树落蕊14图片2秋蝉残鸣15图片2秋雨话凉16图片3秋日胜果17三、分析赏鉴请大家就以上所列的景物选取一个你最喜欢的咀嚼一番,并说说在这些景物身上是怎样体现出作者所感受到的“清、静、悲凉”的特点的?(结合相关语句谈谈你的理解)18提醒:留意作者的精确用词——

古今汉语中“清”作为形容词有以下义项,请你挑选出符合本文意境的义项:

⑴纯净无杂质 ⑺清楚

⑵寂静 ⑻单纯

⑶清爽寒凉 ⑼一点不留

⑷清闲

⑸清新秀美

⑹公正廉洁√

√

√

√

√

19一.秋晨院落故都秋的总特色:清、静、悲凉 “ 早晨起来,泡一碗浓茶,向院子一座,你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭花似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。”提问:这一段文字写了

哪些视觉上的景物?20明确:天色日光---牵牛花碧绿漏、一丝一丝蓝、白屋、壁腰---残败、悲凉驯鸽的声音---- 静秋草---疏疏落落清悲凉视觉听觉21 破屋 悲凉

日光 清

牵牛花 悲凉

秋草 悲凉

天色 清

鸽声 静

秋院静观:22小结: 这段文字写清晨小院中的静坐,院中人手捧茶碗,举头望碧空,俯身看牵牛,耳中闻鸽声,画面绘声绘色,有动有静,营造了一种充满北国情调的清凉的氛围——破屋、浓茶、碧天、驯鸽、尖细且长的秋草,加上牵牛的蓝朵,让人感到秋天特有的清气扑面而来,喧嚣、浮躁、郁闷、浑浊的心绪在这样的氛围中得以净化和升华。

23二、 欣赏第二幅画面 杜牧曾有诗云:“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草木凋”,我们不妨仿写一句:“寒蝉凄凄雨霏霏,秋在故都槐蕊落”。请同学们在第二幅画面中找出体现秋之清、静、悲凉的句子。

24二.槐树落蕊“北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感觉出一点点极微细极柔软的触觉。”扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞。描写景物:人的感受:槐树、落蕊

扫帚的丝纹极微细极柔软清闲、落寞视觉触觉25槐树落蕊“微细”

“柔软”

“细腻”

“清闲”

“落寞”

静清悲凉26三.最后三幅图秋蝉的残声 以声音衬托出北国之秋的静、悲凉 1.“秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱……这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样……衰弱、啼唱、嘶叫这三幅图中描写了那些景物?明确:蝉声、秋雨、都市闲人、果树(枣树)寒蝉凄切;西陆蝉声唱,南冠客思侵27明确:奇?、有味?、更像样

雨声、雨态、雨感;

2.北方的秋雨又有什么样的特点?作者是借助什么来描述秋雨的这一特殊之处的? 写秋果----“淡绿微黄”,即使是写“红”也是“红完”。(也是一种悲凉的淡色。) 3.秋果的描写是否多余?作者通过秋果来描写北国之秋的什么特点?雨后的闲人,人的穿着,活动背景,人的动作、神态,对话语调?(视觉、听觉、感觉)(清、静、悲凉)28秋雨:灰沉沉的天底下

息列索列的雨声

一阵冷风

都市闲人29 秋 景 图

秋

槐

落

蕊

秋 雨 话 凉秋 日 胜 果秋 晨 院 落秋 蝉 残 鸣30 找找看,郁达夫笔下,“故都的秋”在哪里? 作者笔下的“故都的秋” ,

在小院中每座低矮的破屋内外;

在秋槐的每一朵落蕊里;

在秋蝉的每一声残鸣中;

在秋雨的每一个雨点中;

在秋枣的每一丝微黄里;

也在那故都闲人充满了京腔的互答声中。 31天净沙(秋思) 马致远

枯藤老树昏鸦

小桥流水人家 古道西风瘦马

夕阳西下

断肠人在 天涯 32新《天净沙·秋思》破屋浓茶小院

漏光鸽声碧天

秋草蓝朵残垣

槐蕊铺地

落寞人在故都

33新《天净沙·秋思》枯草蓝朵残垣

鸽声漏光碧天

破屋枣树鸣蝉

槐蕊翩翩

落寞人在深院34思考题:

在故都,秋天可选取的景物非常多,火一样的香山红叶,秀丽的北海公园,春色满园的潭柘寺,游人如织的颐和园等,无不映出秋天的倩影,可是作者为何偏偏选取那五幅图画,来表现秋的“清、静、悲凉”呢?(提示:写作需要、个人性格、时代背景)

35 ( 2)郁达夫,三岁丧父。17岁便随长兄一起赴日本留学,在异国生活的十年,是他饱受屈辱和岐视的十年。在个人性格方面,他抑郁善感;在文艺观和审美观方面,他提倡“静的文学”,写的也是“静止如水似的文学。” 此文写于1934年,此时的中国,连年战乱,民不聊生。在生活上,郁达夫也是居无定所,颠沛流离,饱满受人生愁苦和哀痛。因此,作者描写的心中的“悲凉”已不仅是故都赏景的心态,而是对整个人生的感受。

这种感受在当时其它人的作品中也有痕迹。如朱自清的《荷塘月色》不也有哀愁吗? 明确:(1)围绕中心来选材,典型性、代表性

36 由此可见,散文的鉴赏,既要读懂作者笔下的客观现实(感知景),又要注意体会作者的思想感情(体悟情),而对思想感情的体会,还要结合作者当时的生活经历。 小结:37三、教读赏析

自由朗读课文,理清文章层次、大意1.学生朗读前两段,然后思考:这两段写什么?是用什么手法来写的?表达了作者怎样的感情?

明确:文章前两段,用对比的手法写作者对北国、江南之秋的不同感受,写出了北国之秋的“清”“静”“悲凉”,表达了对北国之秋的向往之情。38学生集体朗读最后两段,这两段写了什么?抒发了作者什么样的情感?明确:这两段主要写南国之秋的色味比不上北国之秋,直抒作者对故都之秋的无比眷恋之情。39 比起北国的秋来,正像是黄酒之与白干,稀饭之与馍馍,鲈鱼之与大蟹,黄犬之与骆驼。提问:本体、喻体分别是什么?突出北国之秋的什么特点?有什么作用?40明确:

为了形象地说明南国之秋’色彩不浓,回味不永”的特点 。“黄酒之与白干”比喻南国之秋秋味平淡,北国之秋秋味浓烈,“稀饭之与馍馍”比喻南国之秋秋味稀薄,北国之秋秋味厚实;“鲈鱼之与大蟹”比喻南国之秋秋味柔软,北国之秋秋味刚强;“黄犬之与骆驼”比喻南国之秋范围狭小,北国之秋范围广大。41 读12节,用原句概括这段议论性的文字,的内容,并讨论它在文中的作用?议论:足见有感觉的动物,有情趣的人类对于秋,总是一样的能特别起深沉、幽远、严厉、萧索的感触来的。点拨:从喻理的角度,进一步赞颂自然之秋、北国之秋。42故都的秋总写(1~2段)北国的秋:清、静、悲凉江南的秋:慢、润、淡分写(3~12段)记叙清晨静观落蕊轻扫秋蝉残鸣秋雨话凉佳日秋果观秋色:清听秋声:静品秋味:悲凉议论人皆感秋非到北方不可中国文人尤甚总写(13~14段)南国之秋:色彩不浓,回味不永。北国之秋:色彩浓,回味永 向往品味赞美 眷恋43这篇文章有哪些值得借鉴的特色?

第一,以情驭景,情景交融,达到物我合一的效果。心中有秋,笔下才有秋,心中的寂寞悲凉之清,倾注于笔端,融入自然界的落蕊鸣蝉里、风雨草木中。

第二,衬托的手法。对比反衬的手法主要运用在第2段和第13段。写南国之秋,更是为了突出北国之秋的感人至深。

第三,从特征出发,多角度描写、刻画。44小 结感情基调:悲凉的颂歌故都的秋像一首诗,深沉而含蓄;

故都的秋像一幅画,美丽而落寞;

故都的秋像一碗茶,苦涩而清醇;

故都的秋像一首歌,忧伤而苍凉.45颂赞秋的名句

1.秋风萧瑟天气凉 ,草木摇落露为霜.(曹丕<<燕歌行>>)

2.落霞与孤骛齐飞 ,秋水共长天一色.(王勃<<滕王阁序>>)

3.无边落木萧萧下 ,不尽长江滚滚来.(杜甫<<登高>>)

4.一年好景君须记 ,最是橙黄桔绿时.(苏轼<<赠刘景文>>)

5.无端木叶萧萧下 ,更与愁人作雨声(陆游<<落叶>>)46再见