第十一章三角形单元达标测试卷2023—2024学年人教版八年级数学上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第十一章三角形单元达标测试卷2023—2024学年人教版八年级数学上册(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 511.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-26 21:18:42 | ||

图片预览

文档简介

人教版八年级数学上册第十一章三角形单元达标测试卷

一、单选题

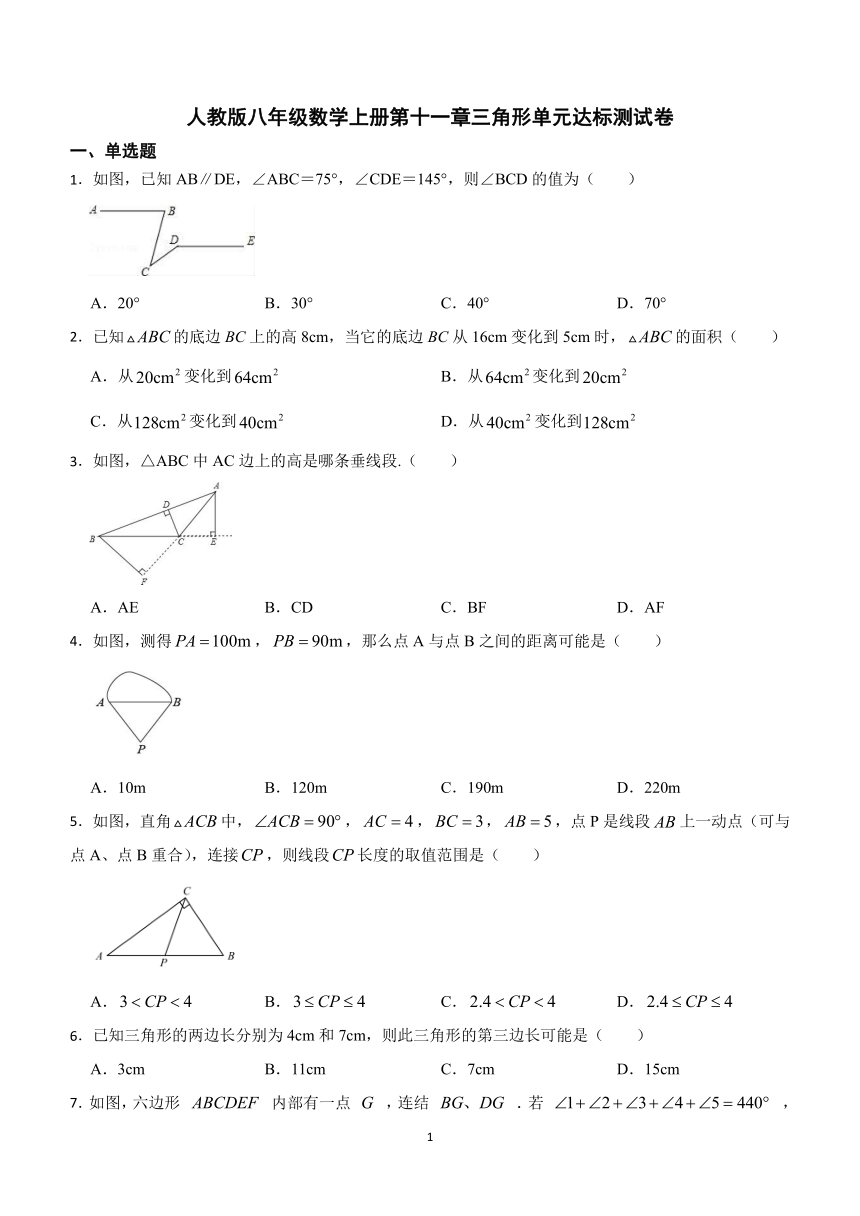

1.如图,已知AB∥DE,∠ABC=75°,∠CDE=145°,则∠BCD的值为( )

A.20° B.30° C.40° D.70°

2.已知的底边BC上的高8cm,当它的底边BC从16cm变化到5cm时,的面积( )

A.从变化到 B.从变化到

C.从变化到 D.从变化到

3.如图,△ABC中AC边上的高是哪条垂线段.( )

A.AE B.CD C.BF D.AF

4.如图,测得,,那么点A与点B之间的距离可能是( )

A.10m B.120m C.190m D.220m

5.如图,直角中,,,,,点P是线段上一动点(可与点A、点B重合),连接,则线段长度的取值范围是( )

A. B. C. D.

6.已知三角形的两边长分别为4cm和7cm,则此三角形的第三边长可能是( )

A.3cm B.11cm C.7cm D.15cm

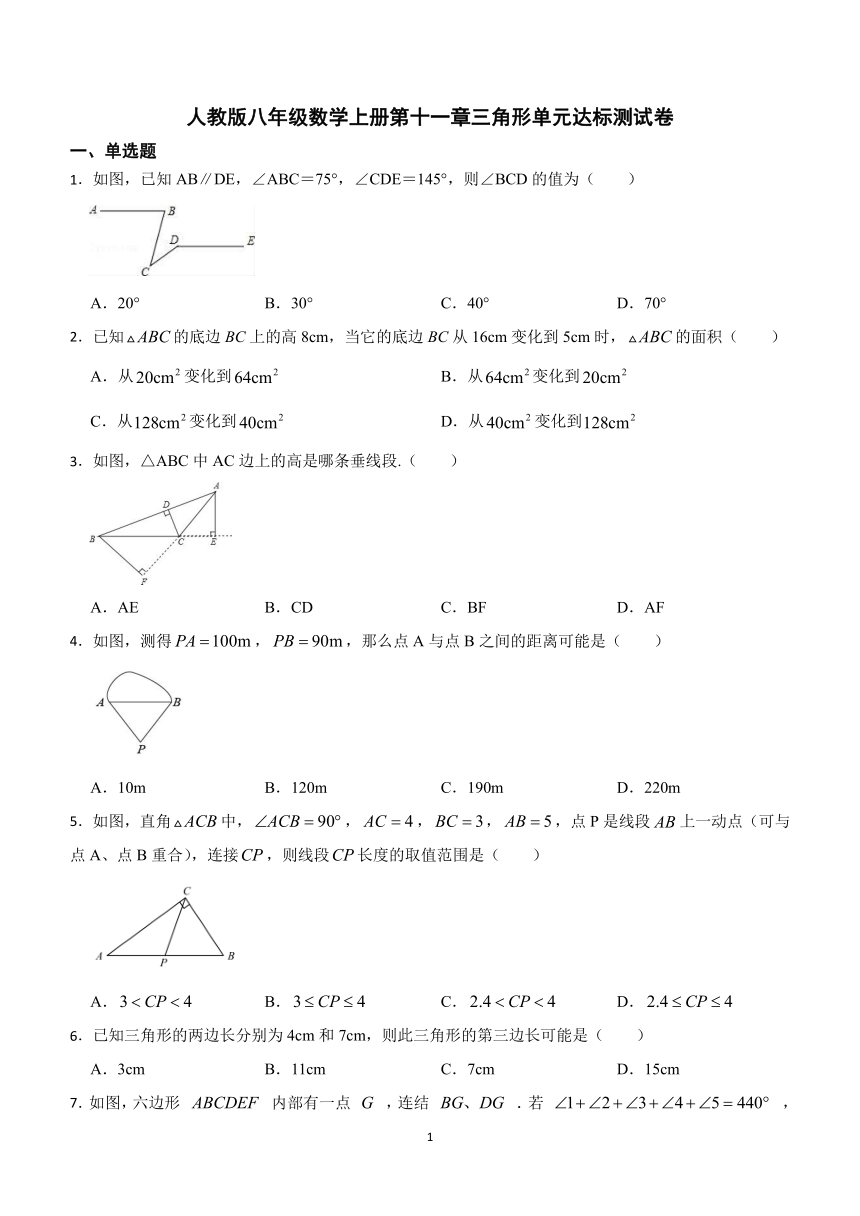

7.如图,六边形 内部有一点 ,连结 .若 ,则 的大小为( )

A. B. C. D.

8.三边长均为整数且周长为24的三角形的个数为( )

A.11 B.12 C.17 D.18

9.如图,小华为估计水塘边A,B两点间的距离,在池塘同侧选取一点O,测出点O与点A间的距离为15米,点O与点B间的距离为10米,则AB长可能是( )

A.5米 B.15米 C.25米 D.30米

10.下列长度的三条线段能组成三角形的是( )

A.1,2,3 B.1,1,3 C.3,4,8 D.4,5,6

二、填空题

11.五边形的外角和等于 .

12.如图,在△ABC中,DE∥BC,EF∥AB,∠A=60°,∠C=70°,则∠DEF= °.

13.如图,线段,垂足为点,线段分别交、于点,,连结,.则的度数为 .

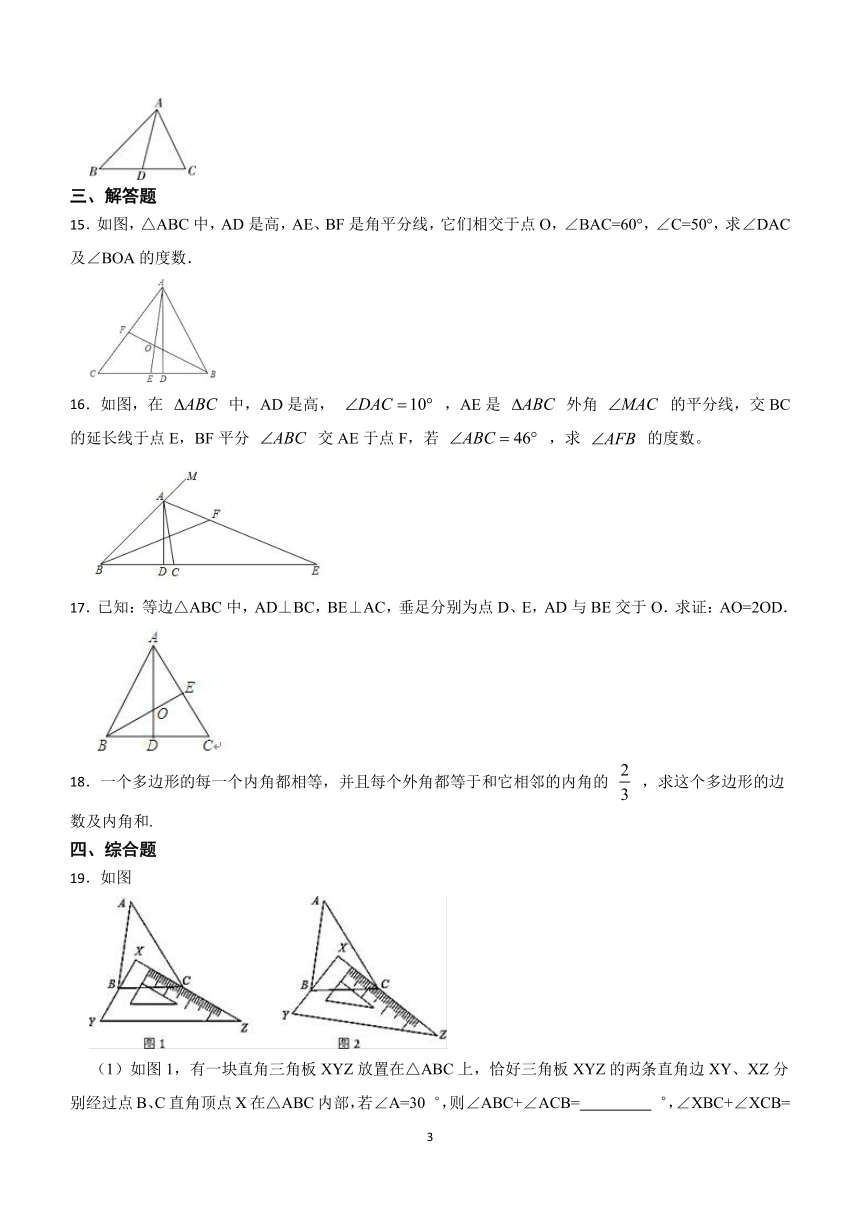

14.如图,在△ABC中,AB=2019,AC=2010,AD为中线,则△ABD与△ACD的周长之差为 .

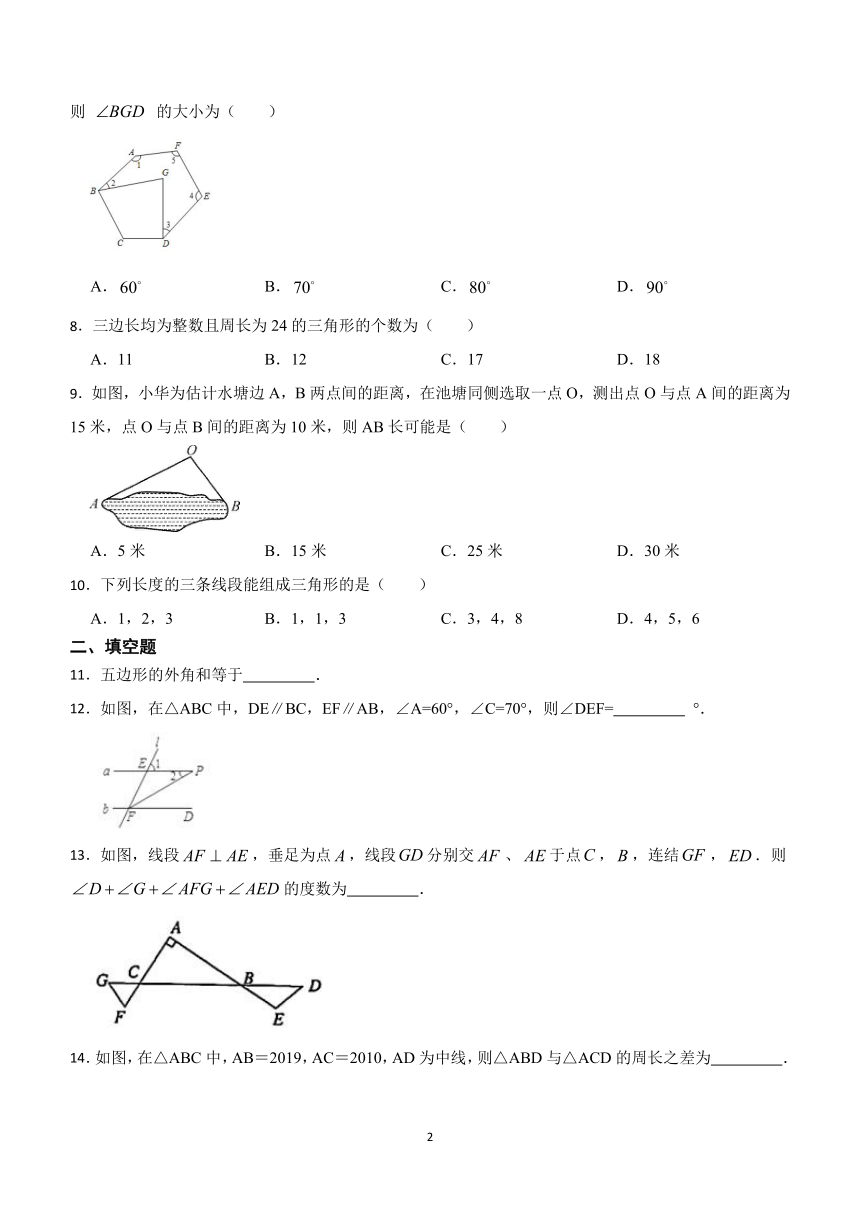

三、解答题

15.如图,△ABC中,AD是高,AE、BF是角平分线,它们相交于点O,∠BAC=60°,∠C=50°,求∠DAC及∠BOA的度数.

16.如图,在 中,AD是高, ,AE是 外角 的平分线,交BC的延长线于点E,BF平分 交AE于点F,若 ,求 的度数。

17.已知:等边△ABC中,AD⊥BC,BE⊥AC,垂足分别为点D、E,AD与BE交于O.求证:AO=2OD.

18.一个多边形的每一个内角都相等,并且每个外角都等于和它相邻的内角的 ,求这个多边形的边数及内角和.

四、综合题

19.如图

(1)如图1,有一块直角三角板XYZ放置在△ABC上,恰好三角板XYZ的两条直角边XY、XZ分别经过点B、C直角顶点X在△ABC内部,若∠A=30 ,则∠ABC+∠ACB= ,∠XBC+∠XCB=

(2)如图2,改变直角三角板XYZ的位置,使三角板XYZ的两条直角边XY、XZ仍然分别经过点B、C,直角顶点X还在△ABC内部,那么∠ABX+∠ACX的大小是否变化 若变化,请举例说明;若不变化,请求出∠ABX+∠ACX的大小.

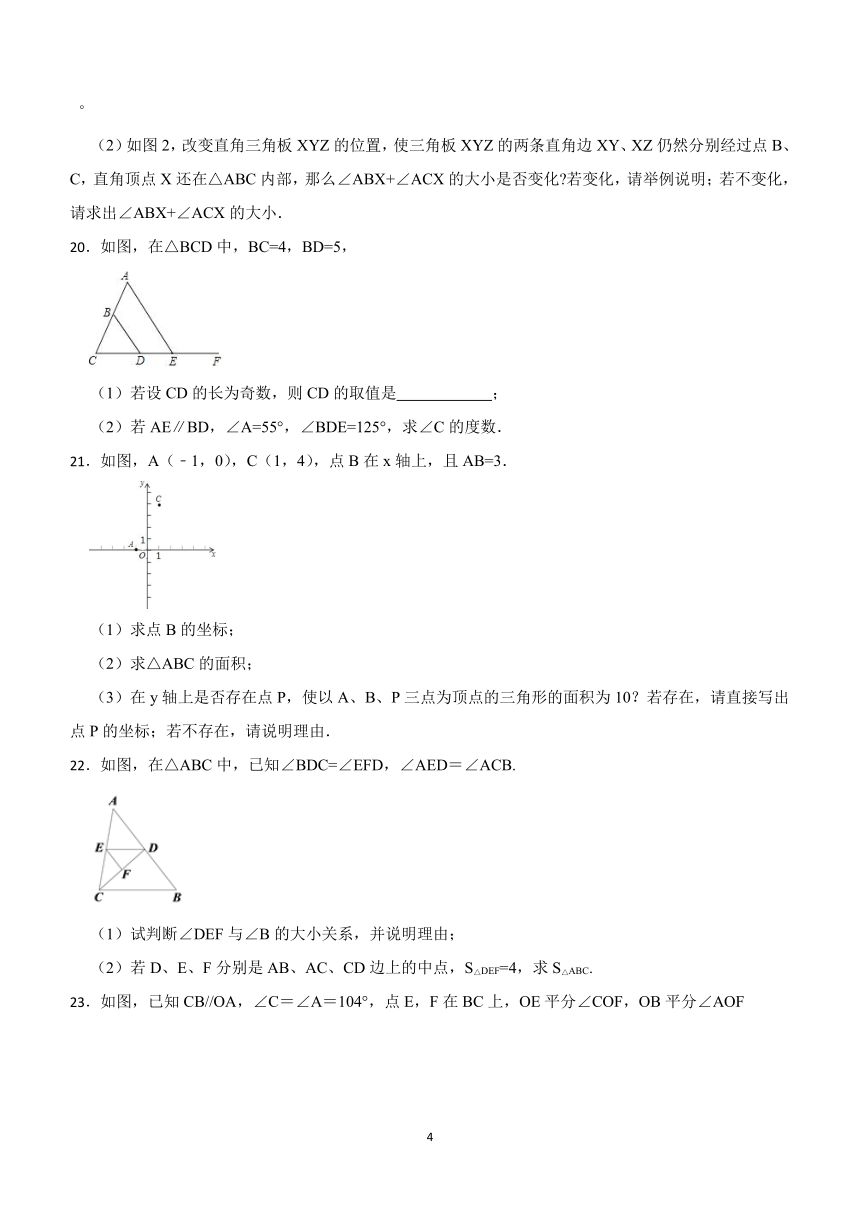

20.如图,在△BCD中,BC=4,BD=5,

(1)若设CD的长为奇数,则CD的取值是 ;

(2)若AE∥BD,∠A=55°,∠BDE=125°,求∠C的度数.

21.如图,A(﹣1,0),C(1,4),点B在x轴上,且AB=3.

(1)求点B的坐标;

(2)求△ABC的面积;

(3)在y轴上是否存在点P,使以A、B、P三点为顶点的三角形的面积为10?若存在,请直接写出点P的坐标;若不存在,请说明理由.

22.如图,在△ABC中,已知∠BDC=∠EFD,∠AED=∠ACB.

(1)试判断∠DEF与∠B的大小关系,并说明理由;

(2)若D、E、F分别是AB、AC、CD边上的中点,S△DEF=4,求S△ABC.

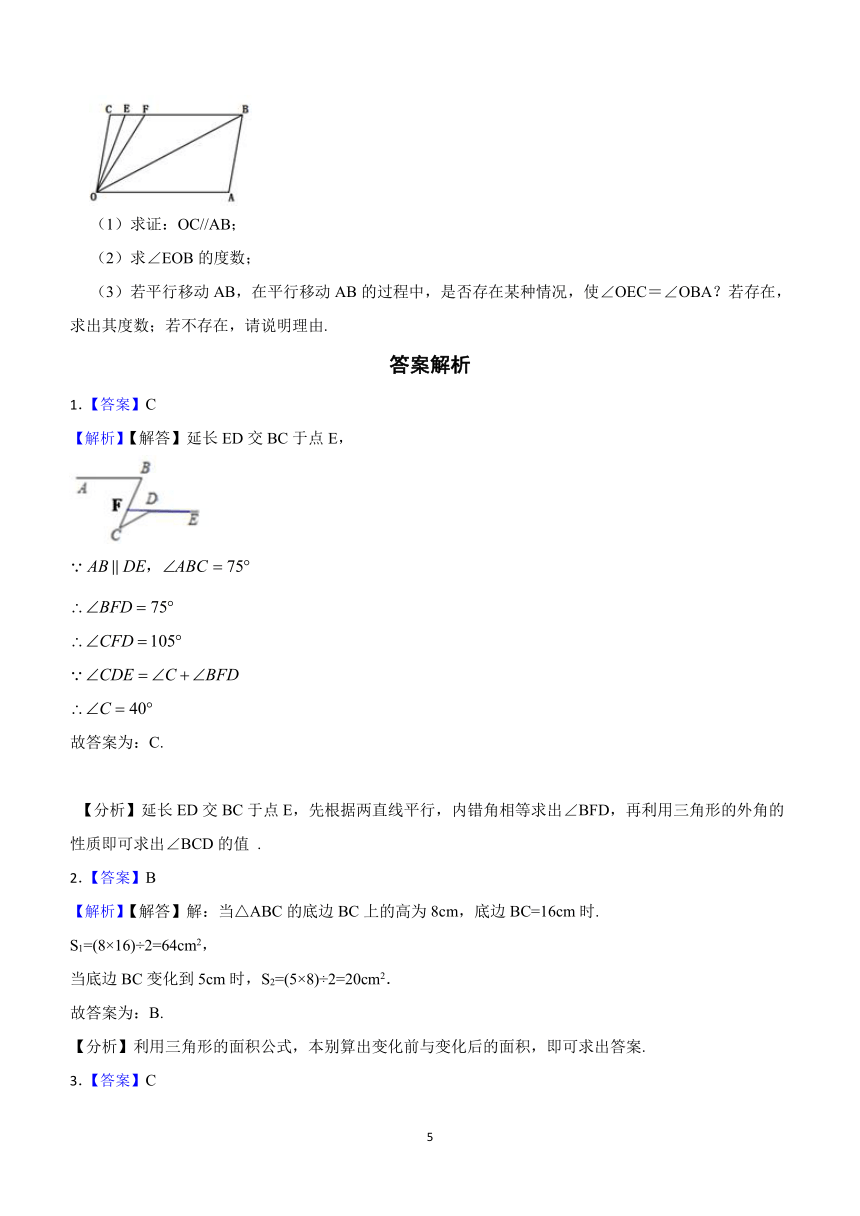

23.如图,已知CB//OA,∠C=∠A=104°,点E,F在BC上,OE平分∠COF,OB平分∠AOF

(1)求证:OC//AB;

(2)求∠EOB的度数;

(3)若平行移动AB,在平行移动AB的过程中,是否存在某种情况,使∠OEC=∠OBA?若存在,求出其度数;若不存在,请说明理由.

答案解析

1.【答案】C

【解析】【解答】延长ED交BC于点E,

故答案为:C.

【分析】延长ED交BC于点E,先根据两直线平行,内错角相等求出∠BFD,再利用三角形的外角的性质即可求出∠BCD的值 .

2.【答案】B

【解析】【解答】解:当△ABC的底边BC上的高为8cm,底边BC=16cm时.

S1=(8×16)÷2=64cm2,

当底边BC变化到5cm时,S2=(5×8)÷2=20cm2.

故答案为:B.

【分析】利用三角形的面积公式,本别算出变化前与变化后的面积,即可求出答案.

3.【答案】C

【解析】【解答】解:∵BF⊥AC于F,

∴△ABC中AC边上的高是垂线段BF.

故答案为:C.

【分析】根据三角形的高的定义,△ABC中AC边上的高是过B点向AC作的垂线段,即为BF.

4.【答案】B

【解析】【解答】解:在中,PA=100m,PB=90m,

∵100﹣90<AB<100+90,

∴10<AB<190,

故点A与点B之间的距离可能是120m.

故答案为:B.

【分析】根据三角形任意两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边,可求出AB的取值范围,进而即可判断得出答案.

5.【答案】D

【解析】【解答】解:当CP⊥AB时,CP最短,

此时,,

当点P与点A重合时,,当点P与点B重合时,,

∴CP最大值为4,

∴CP的取值范围是,

故答案为:D.

【分析】当CP⊥AB时,CP最短,利用等面积法可求出CP,当点P与点A重合时,CP=CA=4,当点P与点B重合时,CP=CB=3,综上即可求出CP的取值范围.

6.【答案】C

【解析】【解答】解:设第三边长为x,则由三角形三边关系定理得7﹣4<x<7+4,即3<x<11.

因此,本题的第三边应满足3<x<11,把各项代入不等式符合的即为答案.

3,11,15都不符合不等式3<x<11,只有7符合不等式,故答案为7cm.

故选C.

【分析】根据三角形三边关系定理得出:两边之差<第三边<两边之和,建立不等式组,求解即可。

7.【答案】C

【解析】【解答】解:如图,标注角,

∵多边形ABCDEF是六边形,

∴∠1+∠5+∠4+∠3+∠2+∠6+∠7+∠C=180°×(6-2)=720°,

∵∠1+∠2+∠3+∠4+∠5=440°,

∴∠6+∠7+∠C=720°-440°=280°,

∵多边形BCDG是四边形,

∴∠C+∠6+∠7+∠G=360°,

∴ ,

故答案为:C.

【分析】先求出∠6+∠7+∠C=720°-440°=280°,再根据四边形的内角和等于360°,进行计算求解即可。

8.【答案】B

【解析】【解答】解:设三角形的三边长为,,,且,

∵,,

∴a+b+c>2a,即,

∴,,

∴,

∴,

∴的可能取值为8,9,10或11,

当为8时,有1个三角形,分别为8,8,8,

当为9时,有2个三角形,分别为9,9,6;9,8,7,

当为10时,有4个三角形,分别为10,10,4;10,9,5;10,8,6;10,7,7,

当为11时,有5个三角形,分别为11,11,2;11,10,3;11,9,4;11,8,5;11,7,6,

∴符合条件的三角形共12组,

∴三边长均为整数且周长为24的三角形的个数为12.

故答案为:B.

【分析】设三角形的三边长为a、b、c,且a≥b≥c,根据周长为24可得a+b+c=24,由三角形三边关系可得b+c>a,据此可求出a的范围,得到a的可能取值,然后利用三角形的三边关系确定出三角形的组数,据此解答.

9.【答案】B

【解析】【解答】解:∵OA=15,OB=10,

∴15-10<AB<15+10即5<AB<25

∴AB的长可能是15米.

故答案为:B.

【分析】利用三角形的三边关系定理,可知OA-OB<AB<OA+OB,由此可求出AB的取值范围,观察各选项,可得答案.

10.【答案】D

【解析】【解答】A.1+2=3,不能组成三角形,故本选项错误;

B.1+1<3,不能组成三角形,故本选项错误;

C.3+4<8,不能组成三角形,故本选项错误;

D.4+5>6,能组成三角形,故本选项正确.

故选D.

【分析】根据三角形的三边满足任意两边之和大于第三边来进行判断.

11.【答案】360°

【解析】【解答】解:∵任意多边形的外角和都是360°,

∴五边形的外角和等于360°,

故答案为:360°.

【分析】根据多边形外角的性质“任意多边形的外角和都是360°”可求解.

12.【答案】50

【解析】【解答】解:∵DE∥BC,EF∥AB,∠A=60°,∠C=70°,

∴∠AED=∠C=70°,∠FEC=∠A=60°,

∴∠DEF=180°﹣∠AED﹣∠FEC=50°,

故答案为:50.

【分析】根据平行线的性质得出∠AED=∠C=70°,∠FEC=∠A=60°,即可求出答案.

13.【答案】270°

【解析】【解答】解:∵,

∴,

∴,

∵,且,

∴,

同理可得:,

∴,

故答案为270°.

【分析】先求出,再求出,最后计算求解即可。

14.【答案】9

【解析】【解答】解:∵AD为中线,

∴BD=CD,

∴△ABD与△ACD的周长之差=(AB+AD+BD)-(AC+AD+CD)=AB-AC,

∵AB=2019,AC=2010,

∴△ABD与△ACD的周长之差=2019-2010=9.

故答案为:9.

【分析】根据三角形中线的定义可得BD=CD,由△ABD与△ACD的周长之差=(AB+AD+BD)-(AC+AD+CD)=AB-AC,据此计算即得.

15.【答案】解:∵AD是BC边上的高,∴∠ADC=90°,又∵∠C=50°,∴在△ACD中,∠DAC=90°-∠C=40°,∵∠BAC=60°,∠C=50°,∴在△ABC中,∠ABC=180°-∠BAC-∠C=70°,又∵AE、BF分别是∠BAC和∠ABC的平分线,∴∠BAO= ∠BAC=30°,∠ABO= ∠ABC=35°,∴∠BOA=180°-∠BAO-∠ABO=180°-30°-35°=115°.

【解析】【分析】根据直角三角形的两锐角互余即可算出∠DAC的度数,根据三角形的内角和算出∠ABC,再根据角平分线的定义,由∠BAO= ∠BAC,∠ABO= ∠ABC,算出∠BAO,∠ABO的度数,最后根据三角形的内角和算出∠BOA的度数。

16.【答案】解:因为AD是高,所以∠ADB=

90°,

所以∠BAD=

90°-∠ABC= 44°,又∠DAC=

10°,

所以∠BAC=

54°,

所以∠MAC=

126°,

因为 AE是∠MAC的平分线,

所以∠MAE= ∠MAC= 63°,

因为BF平分∠ABC,

所以∠ABF= ∠ABC= 23°,

所以∠AFB=∠MAE-∠ABF= 40°.

【解析】【分析】根据直角三角形的性质求出∠BAD的度数,得到∠BAC的度数,根据邻补角的性质求出∠CAM的度数,根据角平分线的定义求出∠MAE的度数,根据三角形的外角的性质计算即可.

17.【答案】证明:∵等边△ABC中AD⊥BC,BE⊥AC,

∴∠BAE=60°,

∴2AE=AB,

同理可得:2BD=AB,2OD=OB,

在△AOE与△OBD中,

∴△AOE≌△OBD(AAS),

∴AO=OB,

∴AO=2OD.

【解析】【分析】根据全等三角形的判定和性质进行证明即可.

18.【答案】解:设多边形的一个内角为x度,则一个外角为 x度,依题意得

x+ x=180°,

x=180°,

x=108°.

360°÷( ×108°)=5.

(5-2)×180°=540°.

答:这个多边形的边数为5,内角和是540°。

【解析】【分析】 设多边形的一个内角为x度,则一个外角为 x度 ,根据多边形的每一个内角与相邻的外角互补列出方程,求解得出x的值,然后利用外角的总度数除以每一个外角的度数即可求出多边形的边数,最后利用多边形的内角和公式即可算出答案.

19.【答案】(1)150;90

(2)解:不发生变化.

∵∠A=30°,

∴∠ABC+∠ACB=180°-∠A=150°,(三角形内角和180°)

∵∠YXZ=90°,

∴∠XBC+∠XCB=90°,(三角形内角和180°)

∴∠ABX+∠ACX=150°-90°=60°.

【解析】【解答】解:(1)∵∠A+∠ABC+∠ACB=180°,∠A=30°,

∴∠ABC+∠ACB=180°-30°=150°,

同理可得:∠XBC+∠XCB=180°-90°=90°,

故答案为:150°,90°

【分析】(1)利用三角形的内角和求出答案即可;

(2)方法同(1),利用三角形的内角和求出答案即可。

20.【答案】(1)3或5或7

(2)解:∵AE∥BD,∠BDE=125°,

∴∠AEC=55°,

又∵∠A=55°,

∴∠C=70°

【解析】【解答】解:(1)∵在△BCD中,BC=4,BD=5,

∴1<DC<9;

∵CD的长为奇数,

∴CD的值为3或5或7;

故答案为:3或5或7;

【分析】(1)利用三角形三边关系得出DC的取值范围即可;(2)利用平行线的性质得出∠AEC的度数,再利用三角形内角和定理得出答案.

21.【答案】(1)解:点B在点A的右边时,﹣1+3=2,

点B在点A的左边时,﹣1﹣3=﹣4,

所以,B的坐标为(2,0)或(﹣4,0)

(2)解:△ABC的面积= ×3×4=6

(3)解:设点P到x轴的距离为h,

则 ×3h=10,

解得h= ,

点P在y轴正半轴时,P(0, ),

点P在y轴负半轴时,P(0,﹣ ),

综上所述,点P的坐标为(0, )或(0,﹣ ).

【解析】【分析】(1)分点B在点A的左边和右边两种情况解答;(2)利用三角形的面积公式列式计算即可得解;(3)利用三角形的面积公式列式求出点P到x轴的距离,然后分两种情况写出点P的坐标即可.

22.【答案】(1)解:结论:∠DEF=∠B

证明:∵∠BDC=∠DFE,

∴AB∥EF,

∴∠ADE=∠DEF,

∵∠DEF=∠B,

∴∠AED=∠C,

∴DE∥BC,

∴∠ADE=∠B,

∴∠DEF=∠B

(2)解:∵F为CD的中点,

∴S△DEC =2S△DEF,

同理可得:S△ADC =2S△DEC,S△ABC =2S△ADC,

∵S△DEF=4

∴S△ABC=8S△DEF=8×4=32

【解析】【分析】(1)因为 ∠BDC=∠EFD ,所以由内错角相等两直线平行可得 AB∥EF,于是由两直线平行,内错角相等可得∠ADE=∠DEF;而∠AED=∠ACB,根据同位角相等两直线平行可得DE∥BC,再根据两直线平行同位角相等可得∠ADE=∠B,所以可得∠DEF=∠B;

(2)由线段中点的定义可得:DF=FC;AE=EC;AD=DB;根据等底同高的两个三角形的面积相等可得:S△DEC =2S△DEF,S△ADC =2S△DEC,S△ABC =2S△ADC, 所以 S△ABC=8S△DEF ,把 S△DEF=4 代入计算即可求解。

23.【答案】(1)证明:∵ CB∥OA,

∴∠C

+∠COA =180° ,

∵∠C=∠A,

∴∠A

+∠COA =180°,

∴

OC∥AB;

(2)解:∵∠C=104°,

∴∠COA=180°-∠C

=76° ,

∵

OE平分∠COF,OB平分∠AOF ,

∴∠COE=∠EOF,∠FOB=∠BOA,

∴∠EOB

=∠EOF +∠FOB = ∠COF + ∠AOF = ∠COA =38° ;

(3)解:在△COE和△AOB中,

∵∠C

=∠A,∠OEC

=∠OBA,

∴∠COE

=∠BOA ,

∴OE、OF、OB是∠COA的四等分线,

即 ∠COE =∠EOF =∠FOB =∠BOA,

∴∠COE

= ∠COA = ×76°=19°,

∴∠OEC =180°-∠C -∠COE =180°-104°-19°= 57°,

答:存在某种情况使∠OEC=∠OBA,此时度数为 57°.

【解析】【分析】(1)先根据两直线平行,同旁内角互补可知:∠C +∠COA =180°,再根据等角代换可得:∠A +∠COA =180°,然后根据平行线的判定定理可得OC∥AB;(2)根据两直线平行,同旁内角互补求出∠COA,再根据角平分线的定义求出∠EOB= ∠COA,代入数据即可;(3)先根据三角形内角和定理求出∠COE=∠BOA,从而得到OE、OF、OB是∠COA的四等分线,再利用三角形内角和定理列式计算即可.

一、单选题

1.如图,已知AB∥DE,∠ABC=75°,∠CDE=145°,则∠BCD的值为( )

A.20° B.30° C.40° D.70°

2.已知的底边BC上的高8cm,当它的底边BC从16cm变化到5cm时,的面积( )

A.从变化到 B.从变化到

C.从变化到 D.从变化到

3.如图,△ABC中AC边上的高是哪条垂线段.( )

A.AE B.CD C.BF D.AF

4.如图,测得,,那么点A与点B之间的距离可能是( )

A.10m B.120m C.190m D.220m

5.如图,直角中,,,,,点P是线段上一动点(可与点A、点B重合),连接,则线段长度的取值范围是( )

A. B. C. D.

6.已知三角形的两边长分别为4cm和7cm,则此三角形的第三边长可能是( )

A.3cm B.11cm C.7cm D.15cm

7.如图,六边形 内部有一点 ,连结 .若 ,则 的大小为( )

A. B. C. D.

8.三边长均为整数且周长为24的三角形的个数为( )

A.11 B.12 C.17 D.18

9.如图,小华为估计水塘边A,B两点间的距离,在池塘同侧选取一点O,测出点O与点A间的距离为15米,点O与点B间的距离为10米,则AB长可能是( )

A.5米 B.15米 C.25米 D.30米

10.下列长度的三条线段能组成三角形的是( )

A.1,2,3 B.1,1,3 C.3,4,8 D.4,5,6

二、填空题

11.五边形的外角和等于 .

12.如图,在△ABC中,DE∥BC,EF∥AB,∠A=60°,∠C=70°,则∠DEF= °.

13.如图,线段,垂足为点,线段分别交、于点,,连结,.则的度数为 .

14.如图,在△ABC中,AB=2019,AC=2010,AD为中线,则△ABD与△ACD的周长之差为 .

三、解答题

15.如图,△ABC中,AD是高,AE、BF是角平分线,它们相交于点O,∠BAC=60°,∠C=50°,求∠DAC及∠BOA的度数.

16.如图,在 中,AD是高, ,AE是 外角 的平分线,交BC的延长线于点E,BF平分 交AE于点F,若 ,求 的度数。

17.已知:等边△ABC中,AD⊥BC,BE⊥AC,垂足分别为点D、E,AD与BE交于O.求证:AO=2OD.

18.一个多边形的每一个内角都相等,并且每个外角都等于和它相邻的内角的 ,求这个多边形的边数及内角和.

四、综合题

19.如图

(1)如图1,有一块直角三角板XYZ放置在△ABC上,恰好三角板XYZ的两条直角边XY、XZ分别经过点B、C直角顶点X在△ABC内部,若∠A=30 ,则∠ABC+∠ACB= ,∠XBC+∠XCB=

(2)如图2,改变直角三角板XYZ的位置,使三角板XYZ的两条直角边XY、XZ仍然分别经过点B、C,直角顶点X还在△ABC内部,那么∠ABX+∠ACX的大小是否变化 若变化,请举例说明;若不变化,请求出∠ABX+∠ACX的大小.

20.如图,在△BCD中,BC=4,BD=5,

(1)若设CD的长为奇数,则CD的取值是 ;

(2)若AE∥BD,∠A=55°,∠BDE=125°,求∠C的度数.

21.如图,A(﹣1,0),C(1,4),点B在x轴上,且AB=3.

(1)求点B的坐标;

(2)求△ABC的面积;

(3)在y轴上是否存在点P,使以A、B、P三点为顶点的三角形的面积为10?若存在,请直接写出点P的坐标;若不存在,请说明理由.

22.如图,在△ABC中,已知∠BDC=∠EFD,∠AED=∠ACB.

(1)试判断∠DEF与∠B的大小关系,并说明理由;

(2)若D、E、F分别是AB、AC、CD边上的中点,S△DEF=4,求S△ABC.

23.如图,已知CB//OA,∠C=∠A=104°,点E,F在BC上,OE平分∠COF,OB平分∠AOF

(1)求证:OC//AB;

(2)求∠EOB的度数;

(3)若平行移动AB,在平行移动AB的过程中,是否存在某种情况,使∠OEC=∠OBA?若存在,求出其度数;若不存在,请说明理由.

答案解析

1.【答案】C

【解析】【解答】延长ED交BC于点E,

故答案为:C.

【分析】延长ED交BC于点E,先根据两直线平行,内错角相等求出∠BFD,再利用三角形的外角的性质即可求出∠BCD的值 .

2.【答案】B

【解析】【解答】解:当△ABC的底边BC上的高为8cm,底边BC=16cm时.

S1=(8×16)÷2=64cm2,

当底边BC变化到5cm时,S2=(5×8)÷2=20cm2.

故答案为:B.

【分析】利用三角形的面积公式,本别算出变化前与变化后的面积,即可求出答案.

3.【答案】C

【解析】【解答】解:∵BF⊥AC于F,

∴△ABC中AC边上的高是垂线段BF.

故答案为:C.

【分析】根据三角形的高的定义,△ABC中AC边上的高是过B点向AC作的垂线段,即为BF.

4.【答案】B

【解析】【解答】解:在中,PA=100m,PB=90m,

∵100﹣90<AB<100+90,

∴10<AB<190,

故点A与点B之间的距离可能是120m.

故答案为:B.

【分析】根据三角形任意两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边,可求出AB的取值范围,进而即可判断得出答案.

5.【答案】D

【解析】【解答】解:当CP⊥AB时,CP最短,

此时,,

当点P与点A重合时,,当点P与点B重合时,,

∴CP最大值为4,

∴CP的取值范围是,

故答案为:D.

【分析】当CP⊥AB时,CP最短,利用等面积法可求出CP,当点P与点A重合时,CP=CA=4,当点P与点B重合时,CP=CB=3,综上即可求出CP的取值范围.

6.【答案】C

【解析】【解答】解:设第三边长为x,则由三角形三边关系定理得7﹣4<x<7+4,即3<x<11.

因此,本题的第三边应满足3<x<11,把各项代入不等式符合的即为答案.

3,11,15都不符合不等式3<x<11,只有7符合不等式,故答案为7cm.

故选C.

【分析】根据三角形三边关系定理得出:两边之差<第三边<两边之和,建立不等式组,求解即可。

7.【答案】C

【解析】【解答】解:如图,标注角,

∵多边形ABCDEF是六边形,

∴∠1+∠5+∠4+∠3+∠2+∠6+∠7+∠C=180°×(6-2)=720°,

∵∠1+∠2+∠3+∠4+∠5=440°,

∴∠6+∠7+∠C=720°-440°=280°,

∵多边形BCDG是四边形,

∴∠C+∠6+∠7+∠G=360°,

∴ ,

故答案为:C.

【分析】先求出∠6+∠7+∠C=720°-440°=280°,再根据四边形的内角和等于360°,进行计算求解即可。

8.【答案】B

【解析】【解答】解:设三角形的三边长为,,,且,

∵,,

∴a+b+c>2a,即,

∴,,

∴,

∴,

∴的可能取值为8,9,10或11,

当为8时,有1个三角形,分别为8,8,8,

当为9时,有2个三角形,分别为9,9,6;9,8,7,

当为10时,有4个三角形,分别为10,10,4;10,9,5;10,8,6;10,7,7,

当为11时,有5个三角形,分别为11,11,2;11,10,3;11,9,4;11,8,5;11,7,6,

∴符合条件的三角形共12组,

∴三边长均为整数且周长为24的三角形的个数为12.

故答案为:B.

【分析】设三角形的三边长为a、b、c,且a≥b≥c,根据周长为24可得a+b+c=24,由三角形三边关系可得b+c>a,据此可求出a的范围,得到a的可能取值,然后利用三角形的三边关系确定出三角形的组数,据此解答.

9.【答案】B

【解析】【解答】解:∵OA=15,OB=10,

∴15-10<AB<15+10即5<AB<25

∴AB的长可能是15米.

故答案为:B.

【分析】利用三角形的三边关系定理,可知OA-OB<AB<OA+OB,由此可求出AB的取值范围,观察各选项,可得答案.

10.【答案】D

【解析】【解答】A.1+2=3,不能组成三角形,故本选项错误;

B.1+1<3,不能组成三角形,故本选项错误;

C.3+4<8,不能组成三角形,故本选项错误;

D.4+5>6,能组成三角形,故本选项正确.

故选D.

【分析】根据三角形的三边满足任意两边之和大于第三边来进行判断.

11.【答案】360°

【解析】【解答】解:∵任意多边形的外角和都是360°,

∴五边形的外角和等于360°,

故答案为:360°.

【分析】根据多边形外角的性质“任意多边形的外角和都是360°”可求解.

12.【答案】50

【解析】【解答】解:∵DE∥BC,EF∥AB,∠A=60°,∠C=70°,

∴∠AED=∠C=70°,∠FEC=∠A=60°,

∴∠DEF=180°﹣∠AED﹣∠FEC=50°,

故答案为:50.

【分析】根据平行线的性质得出∠AED=∠C=70°,∠FEC=∠A=60°,即可求出答案.

13.【答案】270°

【解析】【解答】解:∵,

∴,

∴,

∵,且,

∴,

同理可得:,

∴,

故答案为270°.

【分析】先求出,再求出,最后计算求解即可。

14.【答案】9

【解析】【解答】解:∵AD为中线,

∴BD=CD,

∴△ABD与△ACD的周长之差=(AB+AD+BD)-(AC+AD+CD)=AB-AC,

∵AB=2019,AC=2010,

∴△ABD与△ACD的周长之差=2019-2010=9.

故答案为:9.

【分析】根据三角形中线的定义可得BD=CD,由△ABD与△ACD的周长之差=(AB+AD+BD)-(AC+AD+CD)=AB-AC,据此计算即得.

15.【答案】解:∵AD是BC边上的高,∴∠ADC=90°,又∵∠C=50°,∴在△ACD中,∠DAC=90°-∠C=40°,∵∠BAC=60°,∠C=50°,∴在△ABC中,∠ABC=180°-∠BAC-∠C=70°,又∵AE、BF分别是∠BAC和∠ABC的平分线,∴∠BAO= ∠BAC=30°,∠ABO= ∠ABC=35°,∴∠BOA=180°-∠BAO-∠ABO=180°-30°-35°=115°.

【解析】【分析】根据直角三角形的两锐角互余即可算出∠DAC的度数,根据三角形的内角和算出∠ABC,再根据角平分线的定义,由∠BAO= ∠BAC,∠ABO= ∠ABC,算出∠BAO,∠ABO的度数,最后根据三角形的内角和算出∠BOA的度数。

16.【答案】解:因为AD是高,所以∠ADB=

90°,

所以∠BAD=

90°-∠ABC= 44°,又∠DAC=

10°,

所以∠BAC=

54°,

所以∠MAC=

126°,

因为 AE是∠MAC的平分线,

所以∠MAE= ∠MAC= 63°,

因为BF平分∠ABC,

所以∠ABF= ∠ABC= 23°,

所以∠AFB=∠MAE-∠ABF= 40°.

【解析】【分析】根据直角三角形的性质求出∠BAD的度数,得到∠BAC的度数,根据邻补角的性质求出∠CAM的度数,根据角平分线的定义求出∠MAE的度数,根据三角形的外角的性质计算即可.

17.【答案】证明:∵等边△ABC中AD⊥BC,BE⊥AC,

∴∠BAE=60°,

∴2AE=AB,

同理可得:2BD=AB,2OD=OB,

在△AOE与△OBD中,

∴△AOE≌△OBD(AAS),

∴AO=OB,

∴AO=2OD.

【解析】【分析】根据全等三角形的判定和性质进行证明即可.

18.【答案】解:设多边形的一个内角为x度,则一个外角为 x度,依题意得

x+ x=180°,

x=180°,

x=108°.

360°÷( ×108°)=5.

(5-2)×180°=540°.

答:这个多边形的边数为5,内角和是540°。

【解析】【分析】 设多边形的一个内角为x度,则一个外角为 x度 ,根据多边形的每一个内角与相邻的外角互补列出方程,求解得出x的值,然后利用外角的总度数除以每一个外角的度数即可求出多边形的边数,最后利用多边形的内角和公式即可算出答案.

19.【答案】(1)150;90

(2)解:不发生变化.

∵∠A=30°,

∴∠ABC+∠ACB=180°-∠A=150°,(三角形内角和180°)

∵∠YXZ=90°,

∴∠XBC+∠XCB=90°,(三角形内角和180°)

∴∠ABX+∠ACX=150°-90°=60°.

【解析】【解答】解:(1)∵∠A+∠ABC+∠ACB=180°,∠A=30°,

∴∠ABC+∠ACB=180°-30°=150°,

同理可得:∠XBC+∠XCB=180°-90°=90°,

故答案为:150°,90°

【分析】(1)利用三角形的内角和求出答案即可;

(2)方法同(1),利用三角形的内角和求出答案即可。

20.【答案】(1)3或5或7

(2)解:∵AE∥BD,∠BDE=125°,

∴∠AEC=55°,

又∵∠A=55°,

∴∠C=70°

【解析】【解答】解:(1)∵在△BCD中,BC=4,BD=5,

∴1<DC<9;

∵CD的长为奇数,

∴CD的值为3或5或7;

故答案为:3或5或7;

【分析】(1)利用三角形三边关系得出DC的取值范围即可;(2)利用平行线的性质得出∠AEC的度数,再利用三角形内角和定理得出答案.

21.【答案】(1)解:点B在点A的右边时,﹣1+3=2,

点B在点A的左边时,﹣1﹣3=﹣4,

所以,B的坐标为(2,0)或(﹣4,0)

(2)解:△ABC的面积= ×3×4=6

(3)解:设点P到x轴的距离为h,

则 ×3h=10,

解得h= ,

点P在y轴正半轴时,P(0, ),

点P在y轴负半轴时,P(0,﹣ ),

综上所述,点P的坐标为(0, )或(0,﹣ ).

【解析】【分析】(1)分点B在点A的左边和右边两种情况解答;(2)利用三角形的面积公式列式计算即可得解;(3)利用三角形的面积公式列式求出点P到x轴的距离,然后分两种情况写出点P的坐标即可.

22.【答案】(1)解:结论:∠DEF=∠B

证明:∵∠BDC=∠DFE,

∴AB∥EF,

∴∠ADE=∠DEF,

∵∠DEF=∠B,

∴∠AED=∠C,

∴DE∥BC,

∴∠ADE=∠B,

∴∠DEF=∠B

(2)解:∵F为CD的中点,

∴S△DEC =2S△DEF,

同理可得:S△ADC =2S△DEC,S△ABC =2S△ADC,

∵S△DEF=4

∴S△ABC=8S△DEF=8×4=32

【解析】【分析】(1)因为 ∠BDC=∠EFD ,所以由内错角相等两直线平行可得 AB∥EF,于是由两直线平行,内错角相等可得∠ADE=∠DEF;而∠AED=∠ACB,根据同位角相等两直线平行可得DE∥BC,再根据两直线平行同位角相等可得∠ADE=∠B,所以可得∠DEF=∠B;

(2)由线段中点的定义可得:DF=FC;AE=EC;AD=DB;根据等底同高的两个三角形的面积相等可得:S△DEC =2S△DEF,S△ADC =2S△DEC,S△ABC =2S△ADC, 所以 S△ABC=8S△DEF ,把 S△DEF=4 代入计算即可求解。

23.【答案】(1)证明:∵ CB∥OA,

∴∠C

+∠COA =180° ,

∵∠C=∠A,

∴∠A

+∠COA =180°,

∴

OC∥AB;

(2)解:∵∠C=104°,

∴∠COA=180°-∠C

=76° ,

∵

OE平分∠COF,OB平分∠AOF ,

∴∠COE=∠EOF,∠FOB=∠BOA,

∴∠EOB

=∠EOF +∠FOB = ∠COF + ∠AOF = ∠COA =38° ;

(3)解:在△COE和△AOB中,

∵∠C

=∠A,∠OEC

=∠OBA,

∴∠COE

=∠BOA ,

∴OE、OF、OB是∠COA的四等分线,

即 ∠COE =∠EOF =∠FOB =∠BOA,

∴∠COE

= ∠COA = ×76°=19°,

∴∠OEC =180°-∠C -∠COE =180°-104°-19°= 57°,

答:存在某种情况使∠OEC=∠OBA,此时度数为 57°.

【解析】【分析】(1)先根据两直线平行,同旁内角互补可知:∠C +∠COA =180°,再根据等角代换可得:∠A +∠COA =180°,然后根据平行线的判定定理可得OC∥AB;(2)根据两直线平行,同旁内角互补求出∠COA,再根据角平分线的定义求出∠EOB= ∠COA,代入数据即可;(3)先根据三角形内角和定理求出∠COE=∠BOA,从而得到OE、OF、OB是∠COA的四等分线,再利用三角形内角和定理列式计算即可.