第1章《原子结构与元素性质》(含解析)检测题2023---2024学年下学期高二化学鲁科版(2019)选择性必修2

文档属性

| 名称 | 第1章《原子结构与元素性质》(含解析)检测题2023---2024学年下学期高二化学鲁科版(2019)选择性必修2 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 648.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版(2019) | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-12-26 14:36:32 | ||

图片预览

文档简介

第1章《 原子结构与元素性质》检测题

一、单选题

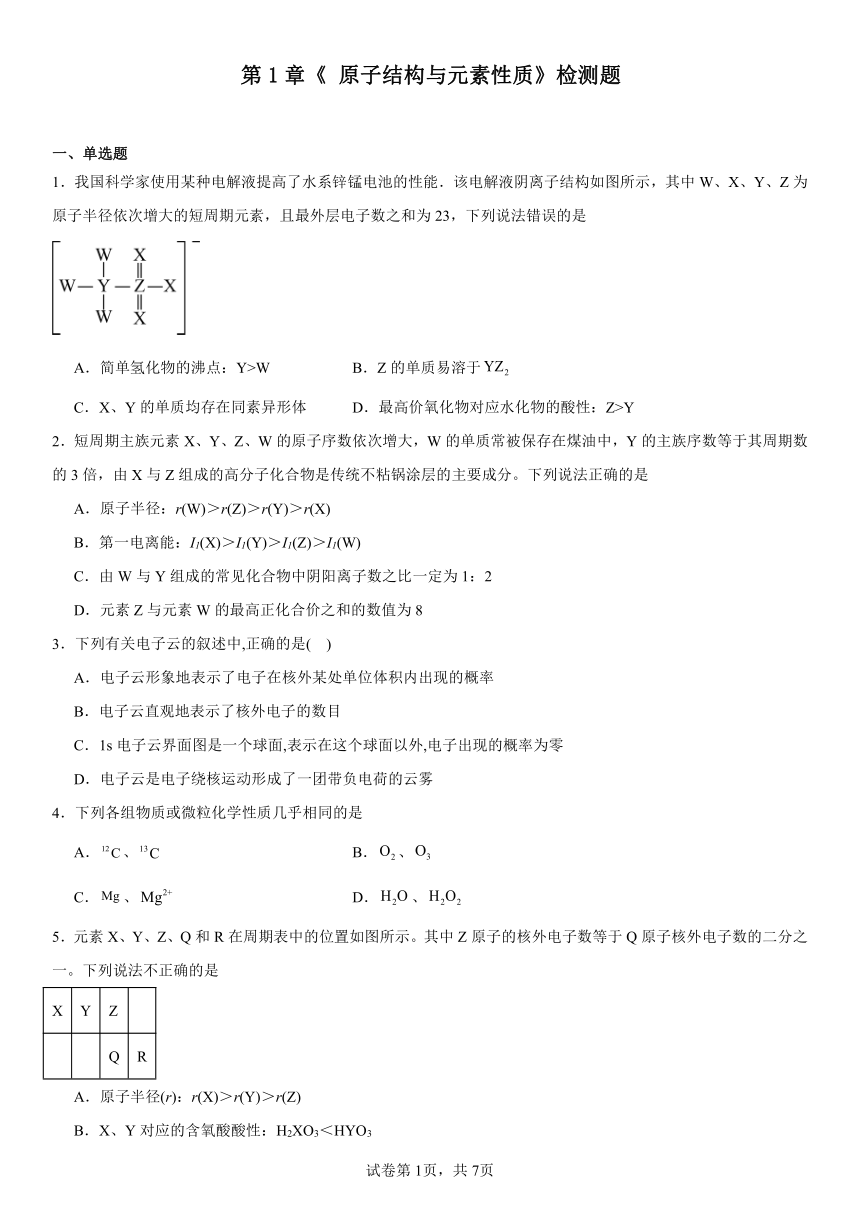

1.我国科学家使用某种电解液提高了水系锌锰电池的性能.该电解液阴离子结构如图所示,其中W、X、Y、Z为原子半径依次增大的短周期元素,且最外层电子数之和为23,下列说法错误的是

A.简单氢化物的沸点:Y>W B.Z的单质易溶于

C.X、Y的单质均存在同素异形体 D.最高价氧化物对应水化物的酸性:Z>Y

2.短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,W的单质常被保存在煤油中,Y的主族序数等于其周期数的3倍,由X与Z组成的高分子化合物是传统不粘锅涂层的主要成分。下列说法正确的是

A.原子半径:r(W)>r(Z)>r(Y)>r(X)

B.第一电离能:I1(X)>I1(Y)>I1(Z)>I1(W)

C.由W与Y组成的常见化合物中阴阳离子数之比一定为1:2

D.元素Z与元素W的最高正化合价之和的数值为8

3.下列有关电子云的叙述中,正确的是( )

A.电子云形象地表示了电子在核外某处单位体积内出现的概率

B.电子云直观地表示了核外电子的数目

C.1s电子云界面图是一个球面,表示在这个球面以外,电子出现的概率为零

D.电子云是电子绕核运动形成了一团带负电荷的云雾

4.下列各组物质或微粒化学性质几乎相同的是

A.、 B.、

C.、 D.、

5.元素X、Y、Z、Q和R在周期表中的位置如图所示。其中Z原子的核外电子数等于Q原子核外电子数的二分之一。下列说法不正确的是

X Y Z

Q R

A.原子半径(r):r(X)>r(Y)>r(Z)

B.X、Y对应的含氧酸酸性:H2XO3<HYO3

C.X与Q不能形成原子个数比为1∶2的化合物

D.一定条件下X的气态氢化物与Z、R的单质都能发生反应

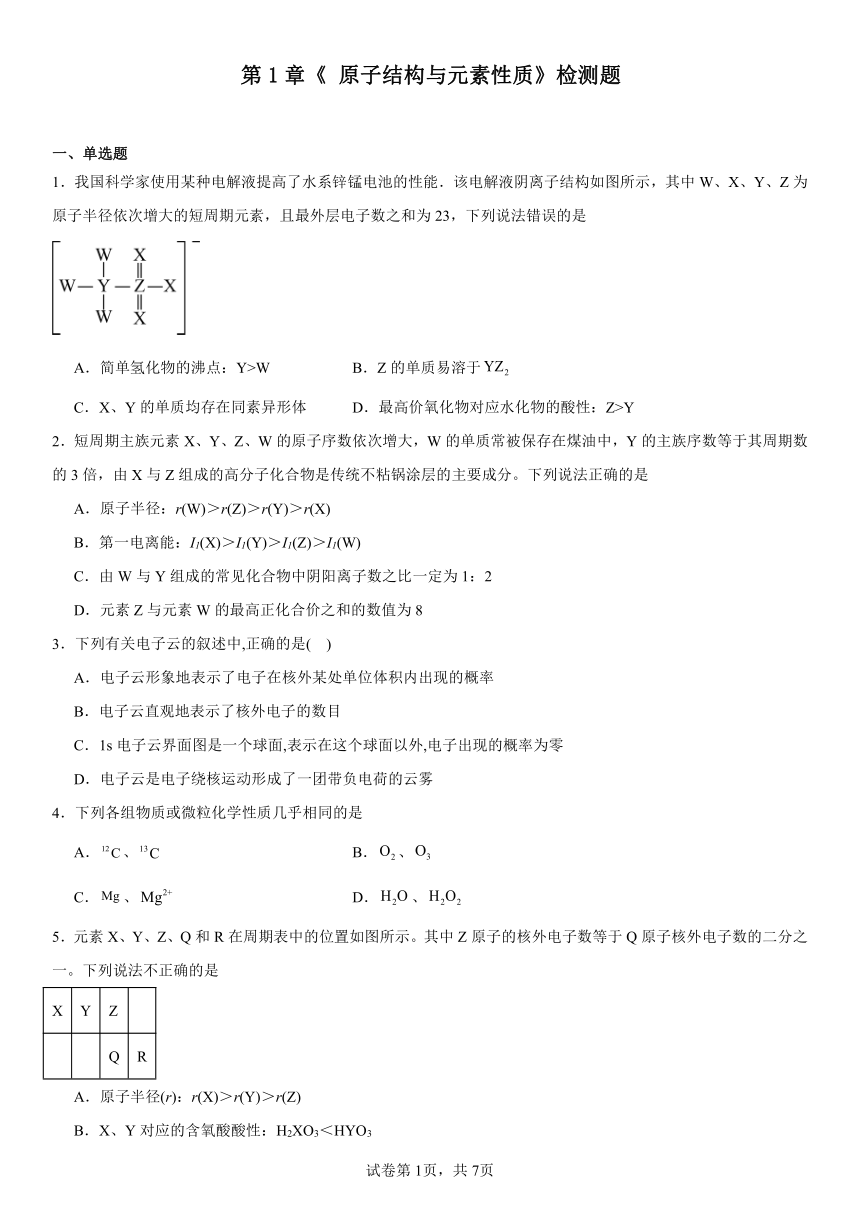

6.已知Q、W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期元素,其中Q为元素周期表中原子半径最小的元素,Y原子最外层电子数是Z原子电子层数的三倍。它们组成的抗病毒化合物的结构如下。下列说法错误的是

A.Q与Z形成的化合物为弱酸

B.W是五种元素中原子半径最大的

C.、、的氧化性依次增强

D.五种元素的基态原子中单电子数最多的为Y

7.20世纪30年代,科学家查德威克用α粒子(即氦核He)轰击某金属原子X发现了中子,该核反应还可得到了Y,核反应方程式为He+X→Y+n,其中X、Y的L能层上的电子数之比为1:2。下列叙述错误

A.X原子核内中子数与质子数相等 B.X的氢氧化物与Al(OH)3的性质相似

C.Y有多种不同的含氧酸 D.非金属性:X<Y

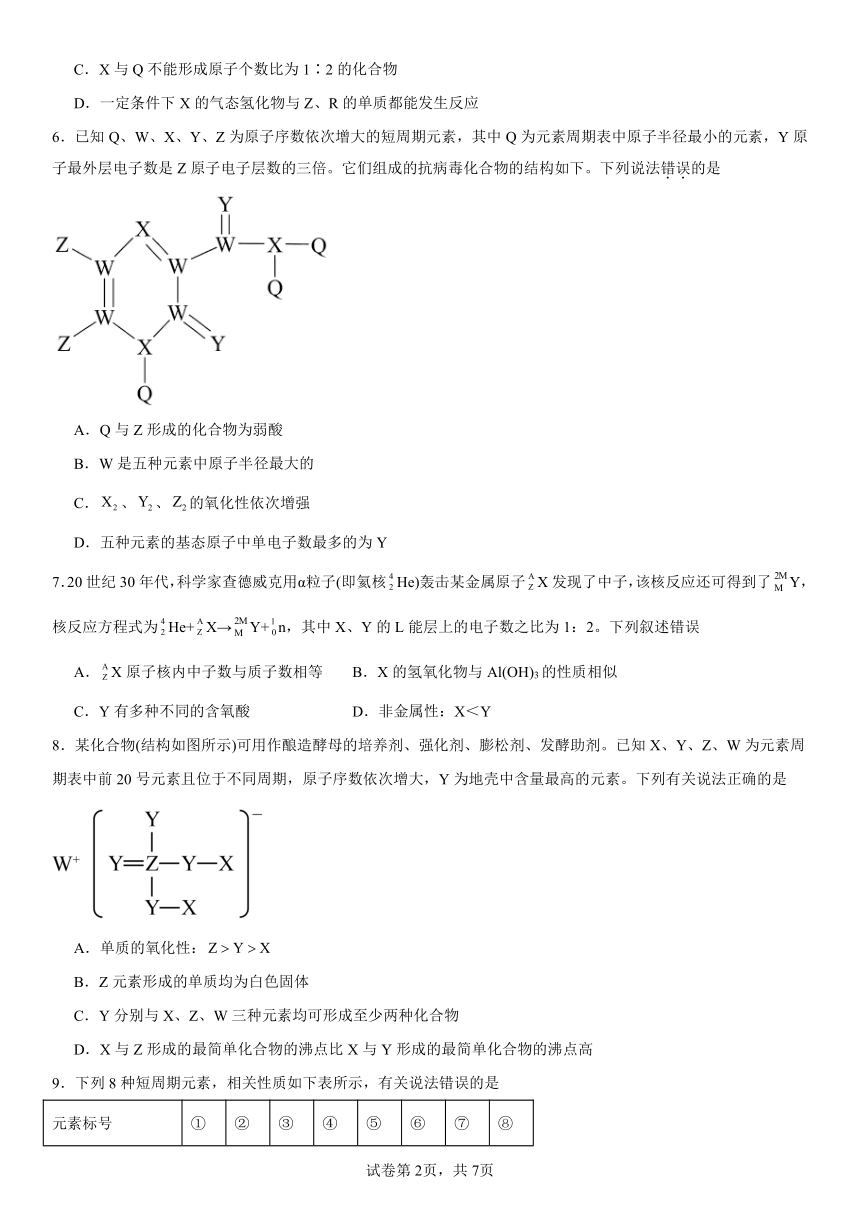

8.某化合物(结构如图所示)可用作酿造酵母的培养剂、强化剂、膨松剂、发酵助剂。已知X、Y、Z、W为元素周期表中前20号元素且位于不同周期,原子序数依次增大,Y为地壳中含量最高的元素。下列有关说法正确的是

A.单质的氧化性:

B.Z元素形成的单质均为白色固体

C.Y分别与X、Z、W三种元素均可形成至少两种化合物

D.X与Z形成的最简单化合物的沸点比X与Y形成的最简单化合物的沸点高

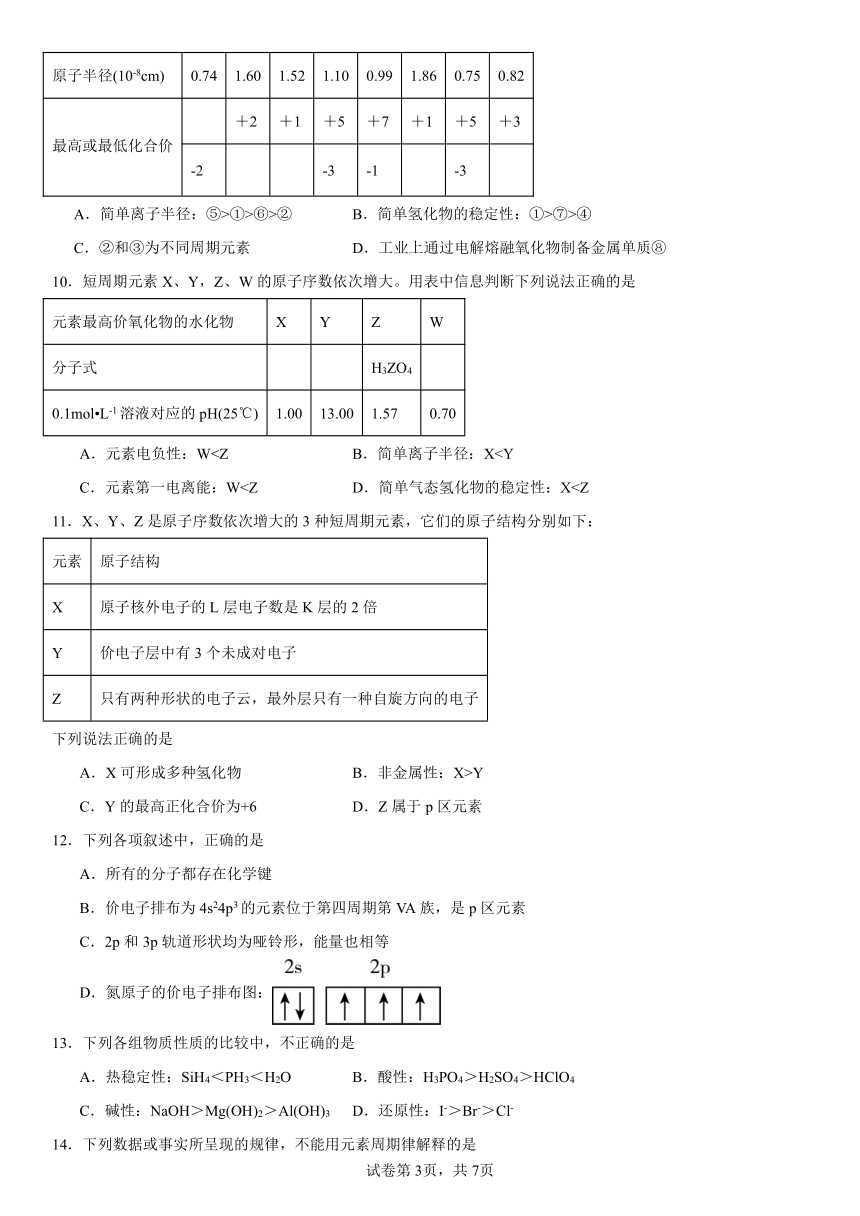

9.下列8种短周期元素,相关性质如下表所示,有关说法错误的是

元素标号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

原子半径(10-8cm) 0.74 1.60 1.52 1.10 0.99 1.86 0.75 0.82

最高或最低化合价 +2 +1 +5 +7 +1 +5 +3

-2 -3 -1 -3

A.简单离子半径:⑤>①>⑥>② B.简单氢化物的稳定性:①>⑦>④

C.②和③为不同周期元素 D.工业上通过电解熔融氧化物制备金属单质⑧

10.短周期元素X、Y,Z、W的原子序数依次增大。用表中信息判断下列说法正确的是

元素最高价氧化物的水化物 X Y Z W

分子式 H3ZO4

0.1mol L-1溶液对应的pH(25℃) 1.00 13.00 1.57 0.70

A.元素电负性:WC.元素第一电离能:W11.X、Y、Z是原子序数依次增大的3种短周期元素,它们的原子结构分别如下:

元素 原子结构

X 原子核外电子的L层电子数是K层的2倍

Y 价电子层中有3个未成对电子

Z 只有两种形状的电子云,最外层只有一种自旋方向的电子

下列说法正确的是

A.X可形成多种氢化物 B.非金属性:X>Y

C.Y的最高正化合价为+6 D.Z属于p区元素

12.下列各项叙述中,正确的是

A.所有的分子都存在化学键

B.价电子排布为4s24p3的元素位于第四周期第VA族,是p区元素

C.2p和3p轨道形状均为哑铃形,能量也相等

D.氮原子的价电子排布图:

13.下列各组物质性质的比较中,不正确的是

A.热稳定性:SiH4<PH3<H2O B.酸性:H3PO4>H2SO4>HClO4

C.碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3 D.还原性:I->Br->Cl-

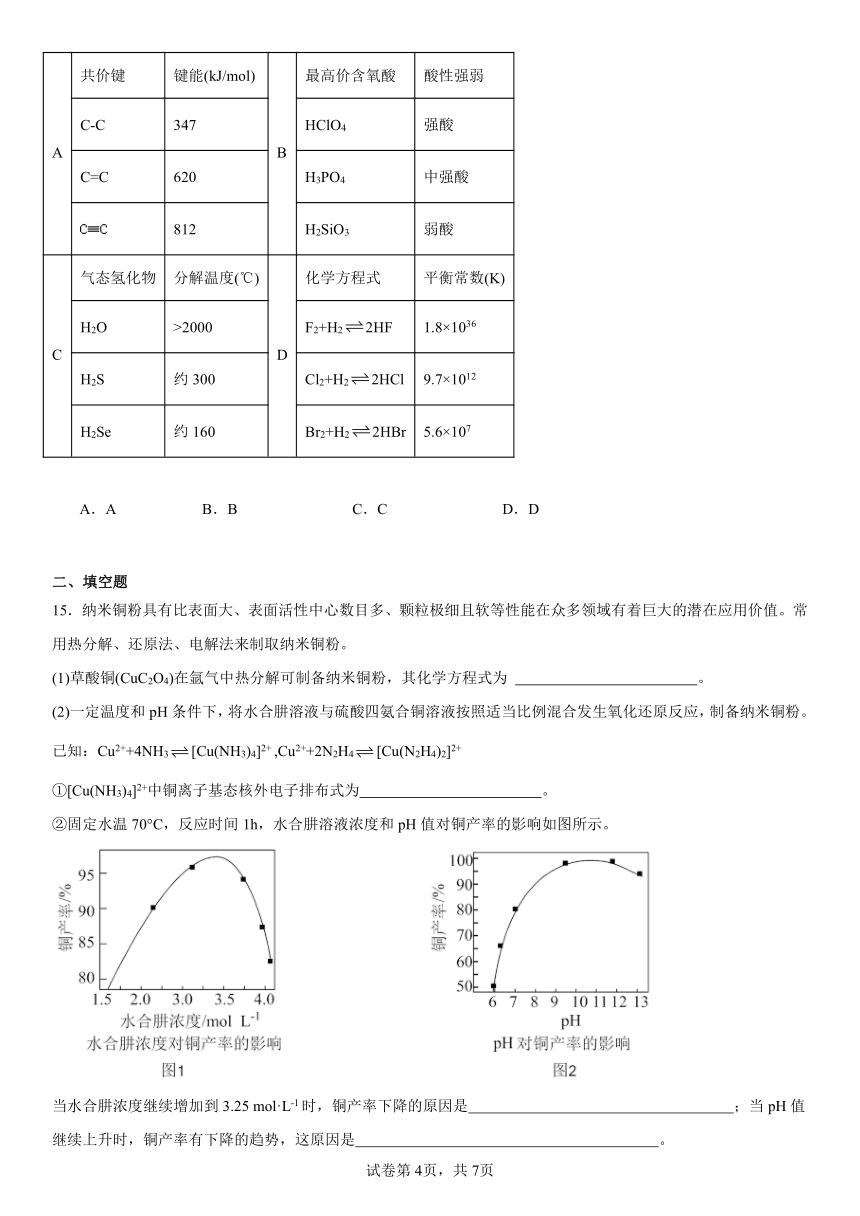

14.下列数据或事实所呈现的规律,不能用元素周期律解释的是

A 共价键 键能(kJ/mol) B 最高价含氧酸 酸性强弱

C-C 347 HClO4 强酸

C=C 620 H3PO4 中强酸

812 H2SiO3 弱酸

C 气态氢化物 分解温度(℃) D 化学方程式 平衡常数(K)

H2O >2000 F2+H22HF 1.8×1036

H2S 约300 Cl2+H22HCl 9.7×1012

H2Se 约160 Br2+H22HBr 5.6×107

A.A B.B C.C D.D

二、填空题

15.纳米铜粉具有比表面大、表面活性中心数目多、颗粒极细且软等性能在众多领域有着巨大的潜在应用价值。常用热分解、还原法、电解法来制取纳米铜粉。

(1)草酸铜(CuC2O4)在氩气中热分解可制备纳米铜粉,其化学方程式为 。

(2)一定温度和pH条件下,将水合肼溶液与硫酸四氨合铜溶液按照适当比例混合发生氧化还原反应,制备纳米铜粉。

已知:Cu2++4NH3[Cu(NH3)4]2+ ,Cu2++2N2H4[Cu(N2H4)2]2+

①[Cu(NH3)4]2+中铜离子基态核外电子排布式为 。

②固定水温70°C,反应时间1h,水合肼溶液浓度和pH值对铜产率的影响如图所示。

当水合肼浓度继续增加到3.25 mol·L-1时,铜产率下降的原因是 ;当pH值继续上升时,铜产率有下降的趋势,这原因是 。

(3)制取纳米铜粉都需要硫酸铜溶液,通过下列方法可测定硫酸铜晶体(CuSO4·5H2O)的纯度:准确称取5.000 g硫酸铜晶体于烧杯中,加入5mL l mol·L-1H2SO4溶液和少量水,配成250.00 mL溶液。取上述25.00 mL溶液至碘量瓶中,加入10 mL10%足量KI溶液(2Cu2++4I-=2CuI↓+I2),加入淀粉作指示剂,用0.1000 mol·L-1Na2S2O3溶液滴定至浅蓝色(I2+2=+2I-),再加入10%KSCN溶液10mL,使CuI沉淀完全转化为CuSCN沉淀,(目的是释放出吸附在CuI表面上的I2),溶液蓝色加深,再继续用Na2S2O3溶液滴定至蓝色刚好消失,共消耗Na2S2O3溶液19.80 mL,计算CuSO4·5H2O样品的纯度(写出计算过程)

16.向明矾溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至硫酸根离子刚好沉淀完全时,溶液的pH 7(填>、<、=),离子反应总方程式: 写出K元素的基态原子的电子排布式: .

17.洪特规则

洪特规则内容:当电子排布在同一能级(能量相同)的不同轨道时,总是优先 占据一个轨道,而且自旋方向 。如:2p3的电子排布为 ,不能表示为 或 。

洪特规则特例:当能量相同的原子轨道在全满(p6、d10、f14)、半满(p3、d5、f7)和全空(p0、d0、f0)状态时,体系的能量最低,如:24Cr的电子排布式为1s22s22p63s23p63d54s1或[Ar]3d54s1

18.甲元素原子核电荷数为17,乙元素的正二价离子跟氩原子的电子层结构相同:

(1)甲元素在周期表中位于第 周期,第 主族,电子排布式是 ,元素符号是 ,它的最高价氧化物对应的水化物的化学式是 。

(2)乙元素在周期表中位于第 周期,第 主族,电子排布式是 ,元素符号是 ,它的最高价氧化物对应的水化物的化学式是 。

19.根据元素周期表和周期律相关知识,回答下列问题:

(1)C、N、O三种元素电负性由大到小排序 ,第一电离能由小到大排序 ;

(2)①O2-,②Al3+,③Cl-,④Ca2+的半径由大到小排列为: (用序号表示);

(3)元素非金属性Cl S(填“>”或“<”),请举例证明: (可用方程式或客观事实回答);

(4)由于Be与Al处于对角线位置,性质具有相似性,根据“对角线规则”,写出Be(OH)2与NaOH反应的化学方程式: 。

20.回答下列问题:

(1)Mg元素的第一电离能比Al元素的 ,第2周期元素中,元素的第一电离能比铍大的有 种。

(2)碳原子的核外电子排布式为 。与碳同周期的非金属元素N的第一电离能大于O的第一电离能,原因是 。

(3)A、B均为短周期金属元素。依据下表数据,写出B原子的电子排布式: 。

电离能/kJ·mol-1 I1 I2 I3 I4

A 899 1821 15390 21771

B 738 1451 7733 10540

21.构造原理

①含义

以 事实为基础,从氢开始,随核电荷数递增,新增电子填入 的顺序称为构造原理。

②示意图:

22.原子结构与元素周期表存在着内在联系。请你回答下列问题:

(1)前四周期的36种元素中,未成对电子数最多的元素是 。(填元素符号)

(2)价电子排布式为3d104s1的元素是 。(填名称)

(3)铁在周期表中的位置是 ;其原子的电子排布式为 。

(4)有几种元素的粒子核外电子排布式均为1s22s22p63s23p6,其中:若某中性微粒,一般不和其他物质反应,这种微粒符号是 。若某微粒还原性很弱,但失去1个电子后氧化性很强,这种微粒符号是 。若某微粒氧化性很弱,但得到2个电子后还原性很强,这种微粒符号是 。

23.回答下列问题:

(1)分子(CN)2中键与键之间的夹角为180°,并有对称性,分子中每个原子最外层均满足8电子稳定结构,其结构式为 ,(CN)2称为“拟卤素”,具有类似Cl2的化学性质,则(CN)2与NaOH水溶液反应的化学方程式为 。

(2)元素的基态气态原子得到一个电子形成气态负一价离子时所放出的能量称作第一电子亲和能(E1)。第二周期部分元素的E1变化趋势如图所示,氮元素的E1呈现异常的原因是 。

(3)基态As原子中,核外电子占据最高能层的符号是 ,占据该能层电子的电子云轮廓图形状为 。

24.回答下列问题:

(1)下面是s能级与p能级的原子轨道图:

请回答下列问题:

①s电子的原子轨道呈 形,每个s能级有 个原子轨道;

②p电子的原子轨道呈 形,每个p能级有 个原子轨道。

(2)写出下列元素基态原子的电子排布式。

①Co: ;

②Cu: 。

(3)画出下列元素基态原子的轨道表示式。

①P: ;

②F: 。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【分析】W、X、Y、Z为原子半径依次增大的短周期元素,W形成1个共价键,X形成1个双键,Z形成6个共价键,结合原子序数可知,W为H或F,X为O,Z为S元素;四种原子的最外层电子数之和为23,X为H时,Y的最外层电子数为23-1-6-6=10>8(舍弃),W为F时,Y的最外层电子数为23-7-6-6=4,其原子半径大于O小于S,为C元素。

【详解】A.W的氢化物为,分子间存在氢键,沸点很高,Y的简单氢化物为甲烷,沸点较低,故沸点:,即,故A错误;

B.非极性分子易溶于非极性分子,则S易溶于CS2,故B正确;

C.O对应的同素异形体有氧气、臭氧,C对应的同素异形体有金刚石、石墨,故C正确;

D.非金属性越强,对应最高价含氧酸的酸性越强,Z和Y最高价氧化物对应水化物的酸分别为硫酸和碳酸,非金属性:S>C,则酸性:硫酸>碳酸,即,故D正确;

答案选A。

2.C

【分析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,W的单质常被保存在煤油中,则W为Na;Y的主族序数等于其周期数的3倍,则Y为O;由X与Z组成的高分子化合物是传统不粘锅涂层的主要成分,聚四氟乙烯是不粘锅涂层的主要成分,则X为C,Z为F元素,以此分析解答。

【详解】结合分析可知,X为C,Y为O,Z为F,W为Na元素,

A. 同一周期从左向右原子半径逐渐减小,同一主族从上向下原子半径逐渐增大,则原子半径:r(W)>r(X)>r(Y)>r(Z),故A错误;

B. 一般情况下,同一周期从左向右元素的第一电离能总体呈增大趋势,同主族从上向下元素的第一电离能逐渐减小,则第一电离能:I1(Z)>I1(Y)>I1(X)>I1(W),故B错误;

C. O、Na形成的常见化合物为Na2O、Na2O2,Na2O2是由Na+和构成,故Na2O和Na2O2中阴阳离子数之比均为1:2,故C正确;

D. F的非金属性最强,没有最高正价,故D错误;

故选C。

3.A

【详解】为了形象地表示电子在原子核外空间的分布状况,人们常用小黑点的疏密程度来表示电子在原子核外出现几率的大小;点密集的地方,表示电子出现的几率大;点稀疏的地方,表示电子出现的几率小,这就是电子云。1s电子云界面以外,电子出现的概率(几率)不为零,只是出现的几率很小。选项A符合题意。

4.A

【详解】A.、是碳元素的同位素,表示两种不同的碳原子,化学性质几乎相同,故A选;

B.、是氧元素的同素异形体,属于不同单质,化学性质不完全相同,故B不选;

C.、是不同微粒,核外电子排布不同,化学性质不同,故C不选;

D.、是不同物质,化学性质不同,故D不选;

答案选A。

5.C

【分析】Z原子的核外电子数等于Q原子核外电子数的二分之一,则Z为O,Q为S。根据元素周期表,X为C,Y为N,R为Cl。

【详解】A.同一周期元素电子层数相同,从左到右,质子数逐渐增多,对核外电子是束缚力逐渐增强,原子半径逐渐减小,故原子半径:r(X)>r(Y)>r(Z),故A正确;

B.H2CO3是弱酸,HNO3是强酸,所以酸性:H2XO3<HYO3,故B正确;

C.C和S可以形成化合物CS2,故C错误;

D.X的气态氢化物如CH4在光照下可以和氯气发生取代反应,在点燃条件下能燃烧,即和氧气反应,故D正确;

故选C。

6.D

【分析】已知Q、W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期元素,其中Q为元素周期表中原子半径最小的元素,Q为氢;Y原子最外层电子数是Z原子电子层数的三倍,则Z为2层电子层,Y最外层电子数6,Y为氧,则Z为氟;W形成4个化学键,为碳,则X为氮;

【详解】A.Q与Z形成的化合物为HF,氢氟酸为弱酸,A正确;

B.电子层数越多半径越大,电子层数相同时,核电荷数越大,半径越小;W是五种元素中原子半径最大的,B正确;

C.、、分别为氮气、氧气、氟气,其氧化性依次增强,C正确;

D.氢、碳、氮、氧、氟的基态原子中单电子数分别为1、2、3、2、1,故最多的为N,D错误;

故选D。

7.A

【分析】根据核反应方程式为+→Y +,可知M=2+Z,2M+1=4+A,其中X、Y的L能层上的电子数之比为1:2,则为,为。

【详解】A.为,质子数为4,质量数为9,中子数为9-4=5,中子数与质子数不相等,A错误;

B.根据对角线规则,Be(OH)2与Al(OH)3的性质相似,它们都具有两性氢氧化物的性质,B正确;

C.Y为C,C有多种含氧酸,如H2CO3、H2C2O4等,C正确;

D.同周期主族元素从左到右元素的非金属性逐渐增大,则元素的非金属性:X(Be)<Y(C),D正确;

故合理选项是A。

8.C

【分析】根据Y为地壳中含量最多的元素,则Y为O;已知X、Y、Z、W为前20号元素且位于不同周期,原子序数依次递增, 可知,X为H,Z为P,W为K,以此分析解答本题。

【详解】A.单质的氧化性取决于非金属性,故O2>P>H2,即Y>Z>X,故A错误;

B.P形成的单质红磷为红色,故B错误;

C.Y分别与X、Z、W三种元素均可形成H2O、H2O2、P2O3、P2O5、K2O、K2O2等至少两种化合物,故C正确;

D.H2O分子间能形成氢键,沸点高于PH3,故D错误;

故选C。

9.D

【分析】短周期元素,①最低价是-2,半径较小,推测其为O元素;⑤的最高价+7,最低价-1,推测其为Cl元素;④和⑦最高+5价,最低-3价,④的半径比⑦大,推测④是P元素,⑦是N元素;③和⑥最高+1价,⑥的半径比③大,推测⑥是Na元素,③是Li元素;②最高+2价,⑧最高+3价,且半径⑧<③Li<②<⑥Na,推断②是Mg元素,⑧是B元素。故①②③④⑤⑥⑦⑧对应的元素分别是O、Mg、Li、P、Cl、Na、N、B,据此分析答题。

【详解】A.电子层数多的离子半径大,电子层数相同的则核电荷数多的半径小,据分析,①②⑤⑥分别是O、Mg、Cl、Na,则离子半径Cl->O2->Na+>Mg2+,即⑤>①>⑥>②,A正确;

B.元素的非金属性越强,其简单氢化物越稳定,据分析,①④⑦分别是O、P、N,非金属性O>N>P,则稳定性H2O>NH3>PH3,即①>⑦>④,B正确;

C.据分析,②和③分别是Mg和Li,Mg位于第三周期,Li位于第二周期,二者为不同周期元素,C正确;

D.据分析,⑧是B元素,其氧化物是B2O3,该物质不是离子晶体,熔融状态下不导电,不能通过电解熔融氧化硼制备硼,硼亦不是金属单质,D错误;

故选D。

10.C

【分析】由Z的最高价含氧酸为H3ZO4,且0.1mol/LH3ZO4溶液对应pH=1.57可知,Z为P;由0.1mol/LY的最高价氧化物的水化物的溶液的pH=13可知Y为Na;由X、Y、Z、W的原子序数依次增大且0.1mol/LX的最高价氧化物的水化物的溶液的pH=1,可知X为N;由0.1mol/LW最高价氧化物的水化物pH<1可知W为S。

【详解】A.同周期元素从左到右电负性逐渐增强,故电负性:S>P,A错误;

B.当粒子电子层数相同时,核电荷数越大半径越小,故离子半径:,B错误;

C.因为P原子价层电子排布为3s23p3,3p能级为半充满状态,较稳定,故第一电离能:P>S,C正确;

D.因为N的非金属性比P强,故简单气态氢化物的稳定性:NH3>PH3,D错误;

答案选C。

11.A

【分析】X、Y、Z是原子序数依次增大的3种短周期元素,X原子核外电子的L层电子数是K层的2倍,X为碳;Y价电子层中有3个未成对电子则为氮或磷,Z只有两种形状的电子云,最外层只有一种自旋方向的电子,则Z为钠,那么Y为氮。

【详解】A.碳可以形成甲烷、乙烯等多种氢化物,故A正确;

B.同周期从左到右,金属性减弱,非金属性变强;同主族由上而下,金属性增强,非金属性变弱;非金属性:XC.Y最外层有5个电子,最高正化合价为+5,故C错误;

D.Z为Na,为ⅠA族元素,属于s区元素,故D错误;

故选A。

12.B

【详解】A.单原子分子中不存在化学键。惰性气体是单原子分子,其中不存在化学键,A错误;

B.价电子排布为4s24p3的元素位于第四周期第VA族,是As元素,由于最后排入的电子为p电子,因此As元素属于p区元素,B正确;

C.2p和3p轨道都是p轨道,因此二者的形状均为哑铃形,但由于所处的能层不同,因此二者的能量不相等。其中3p电子的能量比2p电子的高,C错误;

D.原子核外电子总是尽可能成单排列,而且自旋方向相同,所以N原子的价电子排布图为:,D错误;

故合理选项是B。

13.B

【详解】A.元素的非金属性越强,气态氢化物的稳定性越强,非金属性:Si<P<O,所以热稳定性:SiH4<PH3<H2O,故A正确;

B.元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性就越强,非金属性:P<S<Cl,故酸性:H3PO4<H2SO4<HClO4,故B错误;

C.元素的金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的碱性就越强,金属性:Na>Mg>Al,碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3,故C正确;

D.元素的非金属性越强,一般地相应单质的氧化性越强,其离子的还原性越弱,非金属性:Cl>Br>I,所以还原性:I->Br->Cl-,故D正确;

故选B。

14.A

【详解】A.碳碳单键键长最长,键能最小,而碳碳三键键长最短,键能最大,但键能不是碳碳双键的键能和碳碳单键的键能之和,也不是碳碳单键键能的三倍,和元素周期律无关,故A选;

B.非金属性Cl>P>Si,则最高价含氧酸的酸性:HClO4>H3PO4>H2SiO3,能够用元素周期律解释,故B不选;

C.分解温度越高,说明氢化物越稳定,非金属性O>S>Se,则气态氢化物的稳定性:H2O>H2S>H2Se,能够用元素周期律解释,故C不选;

D.元素的非金属性越强,对应的单质越易与氢气反应,F2在暗处遇H2爆炸,氯气和氢气光照下反应,溴单质和氢气加热反应,碘单质和氢气需要持续的加热才能反应,且为可逆反应,数据说明生成氢化物的进行程度,与非金属性有关,故D不选;

故选:A。

15.(1)CuC2O4Cu+2CO2↑

(2) [Ar]3d9 (或 1s22s22p63s23p63d9 ) 这是由于铜离子和过量的水合肼生成新的稳定配合物[Cu(N2H4)2]2+,[Cu(NH3)4]2+浓度减小,产率下降; pH升高,一方面溶液中OH 浓度增大,会造成氨气逸出,另一方面OH 浓度增大会与铜离子结合生成Cu(OH)2沉淀,[Cu(NH3)4]2+浓度减小,产率下降

(3)99.00﹪

【分析】根据题中信息,写出草酸铜(CuC2O4)在氩气中热分解可制备纳米铜粉的化学方程式;根据核外电子排布规律,写出[Cu(NH3)4]2+中铜离子基态核外电子排布式;根据题中图示信息,结合Cu2++2N2H4[Cu(N2H4)2]2+和Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,解释水合肼浓度增大和pH增大铜产率下降的原因;根据题中信息,由关系式2~I2~2Cu2+,计算CuSO4·5H2O样品的纯度;据此解答。

【详解】(1)由题中信息可知,草酸铜(CuC2O4)在氩气中热分解可制备纳米铜粉,根据元素守恒,其化学方程式为CuC2O4Cu+2CO2↑;答案为CuC2O4Cu+2CO2↑。

(2)①Cu的原子序数为29,核外有29个电子,其电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1,[Cu(NH3)4]2+中Cu2+离子表示失去2个电子,即4s上1个电子和3d上1个电子失去,则Cu2+离子基态核外电子排布式为[Ar]3d9 (或1s22s22p63s23p63d9 );答案为[Ar]3d9 (或1s22s22p63s23p63d9 )。

②由题中图示信息可知,当水合肼浓度继续增加到3.25 mol·L-1时,铜产率下降,是因为铜离子和过量的水合肼生成新的稳定配合物[Cu(N2H4)2]2+,即Cu2++2N2H4[Cu(N2H4)2]2+,[Cu(NH3)4]2+浓度减小,产率下降;当pH值继续上升时,铜产率有下降的趋势,是因为pH升高,一方面溶液中OH 浓度增大,会造成氨气逸出,另一方面OH 浓度增大会与铜离子结合生成Cu(OH)2沉淀,[Cu(NH3)4]2+浓度减小,产率下降;答案为铜离子和过量的水合肼生成新的稳定配合物[Cu(N2H4)2]2+,[Cu(NH3)4]2+浓度减小,产率下降;pH升高,一方面溶液中 OH 浓度增大,会造成氨气逸出,另一方面 OH 浓度增大会与铜离子结合生成Cu(OH)2沉淀,[Cu(NH3)4]2+浓度减小,产率下降。

(3)由题中信息可知,关系式为2~I2~2Cu2+, 则n(Cu2+)=n()=0.1000mol·L-1×19.80×10-3L=1.980×10-3mol,CuSO4·5H2O 样品的纯度为=99.00﹪;答案为99.00%。

16. > Al3++2+2Ba2++4OH﹣═2BaSO4↓++2H2O 1s22s22p63s23p634s1

【详解】明矾的化学式为KAl(SO4)2 12H2O,设明矾的物质的量为1mol,则明矾中含有1molAl3+,为2mol,若要使硫酸根离子完全沉淀,需加入Ba(OH)22mol。此时Al3+与4molOH-刚好完全反应生成,溶液显碱性,pH>7;离子反应总方程式:Al3++2+2Ba2++4OH﹣═2BaSO4↓++2H2O;K为19号元素,电子排布为2、8、8、1,所以电子排布式为1s22s22p63s23p634s1。答案为:>;Al3++2+2Ba2++4OH﹣═2BaSO4↓++2H2O;1s22s22p63s23p634s1。

17. 单独 相同

【详解】根据洪特规则,电子排布时优先单独占据一个轨道,并且自旋方向相同,例如2p3的三个电子占据三个轨道,自旋方向相同,电子排布为,不能为,也不能为。

18. 三 ⅦA 1s22s22p63s23p5或[Ne]3s23p5 Cl HClO4 四 IIA 1s22s22p63s23p64s2或[Ar]4s2 Ca Ca(OH)2

【分析】甲元素原子的核电荷数为17,则甲是Cl元素;乙元素的正二价离子跟氩原子的电子层结构相同,乙的+2价离子核外电子总数为18,则乙的核电荷数为20,是Ca元素,由此分析解答。

【详解】(1)甲元素原子的核电荷数为17,所以甲是Cl元素,Cl元素在元素周期表中位于第三周期第ⅦA族,其电子排布式是[Ne]3s23p5、元素符号是Cl,Cl的最高价氧化物对应的水化物为高氯酸,其化学式为HClO4;

(2)乙元素的正二价离子跟氩原子的电子层结构相同,乙的+2价离子核外电子总数为18,则乙的核电荷数为20,是Ca元素,Ca元素在元素周期表中位于第四周期第IIA族,其电子排布式是1s22s22p63s23p64s2或[Ar]4s2,元素符号是Ca,Ca的最高价氧化物对应的水化物为氢氧化钙,化学式为Ca(OH)2。

【点睛】考查位置结构性质的相互关系应用,注意掌握元素周期表结构及原子核外电子排布规律,难点是根据元素最高价写出对应氧化物的水化物的化学式。

19.(1) O N

(2)③④①②

(3) > Cl2+H2S=S↓+2HCl或HClO4酸性比H2SO4强

(4)Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O

【详解】(1)同周期主族元素随原子序数增大电负性增大,故电负性:C<N<O;同周期主族元素随原子序数增大第一电离能呈增大趋势,但N元素原子2p轨道为半充满稳定状态,第一电离能高于同周期相邻元素的,故第一电离能:C<O<N,故答案为:O;N;

(2)电子层结构相同的离子核电荷数越大离子半径越小,离子的电子层越多离子半径越大,故原子半径:Cl->Ca2+>O2->Al3+,故答案为:③④①②;

(3)同周期自左而右非金属性增强,非金属性Cl>S,支持该结论的事实为:Cl2+H2S=S↓+2HCl或HClO4酸性比H2SO4强等,故答案为:>;Cl2+H2S=S↓+2HCl或HClO4酸性比H2SO4强;

(4)Be(OH)2与Al(OH)3的性质相似,故Be(OH)2与NaOH反应生成Na2BeO2与H2O,反应方程式为:Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O,故答案为:Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O。

20.(1) 大 5

(2) 1s22s22p2 N原子的2p轨道达到半充满结构,比较稳定

(3)1s22s22p63s2

【解析】(1)

Mg的价电子排布式为3s2,3s为全充满稳定结构;Al的价电子排布式为3s23p1,3p轨道不是稳定结构。元素第一电离能Mg>Al。第2周期元素的第一电离能比Be元素第一电离能大的元素有C、N、O、F、Ne共5种。

(2)

碳原子的核外电子排布式为1s22s22p2,O原子和N原子的价电子排布分别为2s22p4、2s22p3,N原子的2p轨道半充满,结构比较稳定,所以第一电离能大。

(3)

由A、B元素的各级电离能可看出,A、B两元素容易失去两个电子形成+2价金属阳离子,故A、B元素属于ⅡA族的元素,由同主族元素电离能变化规律可知,B元素为镁元素,其原子的电子排布式为1s22s22p63s2。

21. 光谱学 能级

【解析】略

22. Cr 铜 第四周期Ⅷ族 1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2 Ar Cl— Ca2+

【分析】(1)前四周期的36种元素中,基态铬原子的电子排布式为[Ar]3d54s1,有6个未成对电子;

(2)基态铜原子的电子排布式为[Ar]3d104s1;

(3)铁是26号元素,位于周期表第四周期Ⅷ族,电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2;

(4)核外电子排布式均为1s22s22p63s23p6,即核外共有18个电子,要注意阴离子质子数=核外电子数-电荷数,阳离子质子数=核外电子数+电荷数。

【详解】(1)前四周期的36种元素中,基态铬原子的电子排布式为[Ar]3d54s1,有6个未成对电子,未成对电子数最多,故答案为Cr;

(2)基态铜原子的电子排布式为[Ar]3d104s1,故答案为铜;

(3)铁是26号元素,位于周期表第四周期Ⅷ族,电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2,故答案为第四周期Ⅷ族;1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2;

(4)电中性微粒化学性质稳定,是具有稳定结构原子,质子数等于核外电子数为18,该粒子为Ar;微粒的还原性很弱,失去一个电子后变为原子,原子的氧化性很强,这种微粒为氯离子;微粒氧化性很弱,但得到2个电子后还原性很强,这种微粒为钙离子,故答案为Ar;Cl—;Ca2+。

【点睛】本题考查原子结构、原子核外电子排布等知识点,根据电子排布式确定元素名称、在周期表中的位置是解答关键。

23.(1) N≡C-C≡N (CN)2+2NaOH=NaCN+NaCNO+H2O

(2)N原子2p轨道半充满状态,较稳定难于结合1个电子

(3) N 球形、哑铃形

【详解】(1)分子(CN)2中键与键之间的夹角为180°,说明是直线形结构,并有对称性,分子中每个原子最外层均满足8电子稳定结构,说明存在碳氮三键,其结构式为N≡C-C≡N,(CN)2称为“拟卤素”,具有类似Cl2的化学性质,则(CN)2与NaOH水溶液反应的化学方程式为(CN)2+2NaOH=NaCN+NaCNO+H2O;故答案为:N≡C-C≡N;(CN)2+2NaOH=NaCN+NaCNO+H2O。

(2)氮元素的E1呈现异常的原因是N原子价层电子排布式为2s22p3,N原子2p轨道半充满状态,较稳定难于结合1个电子;故答案为:N原子2p轨道半充满状态,较稳定难于结合1个电子。

(3)基态As原子中,基态As原子价层电子排布式为4s24p3,核外电子占据最高能层的符号是N,占据该能层电子的电子云轮廓图形状为s为球形,p为哑铃形;故答案为:球形、哑铃形。

24.(1) 球形 1 纺锤 3

(2) 1s22s22p63s23p63d74s2或[Ar]3d74s2 1s22s22p63s23p63d104s1[Ar]3d104s1

(3)

【详解】(1)s电子的原子轨道呈球形,每个s能级有1个原子轨道;p电子的原子轨道呈纺锤形,每个p能级有3个原子轨道;

(2)①Co的原子序数是27,核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d74s2或[Ar]3d74s2;

②Cu的原子序数是29,核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1[Ar]3d104s1;

(3)P元素基态原子的轨道表示式

F元素基态原子的轨道表示式

【点睛】明确核外电子排布排布规律是解答的关键,即1、能量最低原理:原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态。2、泡利原理:在一个原子轨道中,最多只能容纳2个电子,并且这两个电子的自旋方向相反。3、洪特规则:当电子排布在同一能级的不同轨道时,基态原子中的电子总是优先单独占据1个轨道,并且自旋方向相同。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、单选题

1.我国科学家使用某种电解液提高了水系锌锰电池的性能.该电解液阴离子结构如图所示,其中W、X、Y、Z为原子半径依次增大的短周期元素,且最外层电子数之和为23,下列说法错误的是

A.简单氢化物的沸点:Y>W B.Z的单质易溶于

C.X、Y的单质均存在同素异形体 D.最高价氧化物对应水化物的酸性:Z>Y

2.短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,W的单质常被保存在煤油中,Y的主族序数等于其周期数的3倍,由X与Z组成的高分子化合物是传统不粘锅涂层的主要成分。下列说法正确的是

A.原子半径:r(W)>r(Z)>r(Y)>r(X)

B.第一电离能:I1(X)>I1(Y)>I1(Z)>I1(W)

C.由W与Y组成的常见化合物中阴阳离子数之比一定为1:2

D.元素Z与元素W的最高正化合价之和的数值为8

3.下列有关电子云的叙述中,正确的是( )

A.电子云形象地表示了电子在核外某处单位体积内出现的概率

B.电子云直观地表示了核外电子的数目

C.1s电子云界面图是一个球面,表示在这个球面以外,电子出现的概率为零

D.电子云是电子绕核运动形成了一团带负电荷的云雾

4.下列各组物质或微粒化学性质几乎相同的是

A.、 B.、

C.、 D.、

5.元素X、Y、Z、Q和R在周期表中的位置如图所示。其中Z原子的核外电子数等于Q原子核外电子数的二分之一。下列说法不正确的是

X Y Z

Q R

A.原子半径(r):r(X)>r(Y)>r(Z)

B.X、Y对应的含氧酸酸性:H2XO3<HYO3

C.X与Q不能形成原子个数比为1∶2的化合物

D.一定条件下X的气态氢化物与Z、R的单质都能发生反应

6.已知Q、W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期元素,其中Q为元素周期表中原子半径最小的元素,Y原子最外层电子数是Z原子电子层数的三倍。它们组成的抗病毒化合物的结构如下。下列说法错误的是

A.Q与Z形成的化合物为弱酸

B.W是五种元素中原子半径最大的

C.、、的氧化性依次增强

D.五种元素的基态原子中单电子数最多的为Y

7.20世纪30年代,科学家查德威克用α粒子(即氦核He)轰击某金属原子X发现了中子,该核反应还可得到了Y,核反应方程式为He+X→Y+n,其中X、Y的L能层上的电子数之比为1:2。下列叙述错误

A.X原子核内中子数与质子数相等 B.X的氢氧化物与Al(OH)3的性质相似

C.Y有多种不同的含氧酸 D.非金属性:X<Y

8.某化合物(结构如图所示)可用作酿造酵母的培养剂、强化剂、膨松剂、发酵助剂。已知X、Y、Z、W为元素周期表中前20号元素且位于不同周期,原子序数依次增大,Y为地壳中含量最高的元素。下列有关说法正确的是

A.单质的氧化性:

B.Z元素形成的单质均为白色固体

C.Y分别与X、Z、W三种元素均可形成至少两种化合物

D.X与Z形成的最简单化合物的沸点比X与Y形成的最简单化合物的沸点高

9.下列8种短周期元素,相关性质如下表所示,有关说法错误的是

元素标号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

原子半径(10-8cm) 0.74 1.60 1.52 1.10 0.99 1.86 0.75 0.82

最高或最低化合价 +2 +1 +5 +7 +1 +5 +3

-2 -3 -1 -3

A.简单离子半径:⑤>①>⑥>② B.简单氢化物的稳定性:①>⑦>④

C.②和③为不同周期元素 D.工业上通过电解熔融氧化物制备金属单质⑧

10.短周期元素X、Y,Z、W的原子序数依次增大。用表中信息判断下列说法正确的是

元素最高价氧化物的水化物 X Y Z W

分子式 H3ZO4

0.1mol L-1溶液对应的pH(25℃) 1.00 13.00 1.57 0.70

A.元素电负性:W

元素 原子结构

X 原子核外电子的L层电子数是K层的2倍

Y 价电子层中有3个未成对电子

Z 只有两种形状的电子云,最外层只有一种自旋方向的电子

下列说法正确的是

A.X可形成多种氢化物 B.非金属性:X>Y

C.Y的最高正化合价为+6 D.Z属于p区元素

12.下列各项叙述中,正确的是

A.所有的分子都存在化学键

B.价电子排布为4s24p3的元素位于第四周期第VA族,是p区元素

C.2p和3p轨道形状均为哑铃形,能量也相等

D.氮原子的价电子排布图:

13.下列各组物质性质的比较中,不正确的是

A.热稳定性:SiH4<PH3<H2O B.酸性:H3PO4>H2SO4>HClO4

C.碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3 D.还原性:I->Br->Cl-

14.下列数据或事实所呈现的规律,不能用元素周期律解释的是

A 共价键 键能(kJ/mol) B 最高价含氧酸 酸性强弱

C-C 347 HClO4 强酸

C=C 620 H3PO4 中强酸

812 H2SiO3 弱酸

C 气态氢化物 分解温度(℃) D 化学方程式 平衡常数(K)

H2O >2000 F2+H22HF 1.8×1036

H2S 约300 Cl2+H22HCl 9.7×1012

H2Se 约160 Br2+H22HBr 5.6×107

A.A B.B C.C D.D

二、填空题

15.纳米铜粉具有比表面大、表面活性中心数目多、颗粒极细且软等性能在众多领域有着巨大的潜在应用价值。常用热分解、还原法、电解法来制取纳米铜粉。

(1)草酸铜(CuC2O4)在氩气中热分解可制备纳米铜粉,其化学方程式为 。

(2)一定温度和pH条件下,将水合肼溶液与硫酸四氨合铜溶液按照适当比例混合发生氧化还原反应,制备纳米铜粉。

已知:Cu2++4NH3[Cu(NH3)4]2+ ,Cu2++2N2H4[Cu(N2H4)2]2+

①[Cu(NH3)4]2+中铜离子基态核外电子排布式为 。

②固定水温70°C,反应时间1h,水合肼溶液浓度和pH值对铜产率的影响如图所示。

当水合肼浓度继续增加到3.25 mol·L-1时,铜产率下降的原因是 ;当pH值继续上升时,铜产率有下降的趋势,这原因是 。

(3)制取纳米铜粉都需要硫酸铜溶液,通过下列方法可测定硫酸铜晶体(CuSO4·5H2O)的纯度:准确称取5.000 g硫酸铜晶体于烧杯中,加入5mL l mol·L-1H2SO4溶液和少量水,配成250.00 mL溶液。取上述25.00 mL溶液至碘量瓶中,加入10 mL10%足量KI溶液(2Cu2++4I-=2CuI↓+I2),加入淀粉作指示剂,用0.1000 mol·L-1Na2S2O3溶液滴定至浅蓝色(I2+2=+2I-),再加入10%KSCN溶液10mL,使CuI沉淀完全转化为CuSCN沉淀,(目的是释放出吸附在CuI表面上的I2),溶液蓝色加深,再继续用Na2S2O3溶液滴定至蓝色刚好消失,共消耗Na2S2O3溶液19.80 mL,计算CuSO4·5H2O样品的纯度(写出计算过程)

16.向明矾溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至硫酸根离子刚好沉淀完全时,溶液的pH 7(填>、<、=),离子反应总方程式: 写出K元素的基态原子的电子排布式: .

17.洪特规则

洪特规则内容:当电子排布在同一能级(能量相同)的不同轨道时,总是优先 占据一个轨道,而且自旋方向 。如:2p3的电子排布为 ,不能表示为 或 。

洪特规则特例:当能量相同的原子轨道在全满(p6、d10、f14)、半满(p3、d5、f7)和全空(p0、d0、f0)状态时,体系的能量最低,如:24Cr的电子排布式为1s22s22p63s23p63d54s1或[Ar]3d54s1

18.甲元素原子核电荷数为17,乙元素的正二价离子跟氩原子的电子层结构相同:

(1)甲元素在周期表中位于第 周期,第 主族,电子排布式是 ,元素符号是 ,它的最高价氧化物对应的水化物的化学式是 。

(2)乙元素在周期表中位于第 周期,第 主族,电子排布式是 ,元素符号是 ,它的最高价氧化物对应的水化物的化学式是 。

19.根据元素周期表和周期律相关知识,回答下列问题:

(1)C、N、O三种元素电负性由大到小排序 ,第一电离能由小到大排序 ;

(2)①O2-,②Al3+,③Cl-,④Ca2+的半径由大到小排列为: (用序号表示);

(3)元素非金属性Cl S(填“>”或“<”),请举例证明: (可用方程式或客观事实回答);

(4)由于Be与Al处于对角线位置,性质具有相似性,根据“对角线规则”,写出Be(OH)2与NaOH反应的化学方程式: 。

20.回答下列问题:

(1)Mg元素的第一电离能比Al元素的 ,第2周期元素中,元素的第一电离能比铍大的有 种。

(2)碳原子的核外电子排布式为 。与碳同周期的非金属元素N的第一电离能大于O的第一电离能,原因是 。

(3)A、B均为短周期金属元素。依据下表数据,写出B原子的电子排布式: 。

电离能/kJ·mol-1 I1 I2 I3 I4

A 899 1821 15390 21771

B 738 1451 7733 10540

21.构造原理

①含义

以 事实为基础,从氢开始,随核电荷数递增,新增电子填入 的顺序称为构造原理。

②示意图:

22.原子结构与元素周期表存在着内在联系。请你回答下列问题:

(1)前四周期的36种元素中,未成对电子数最多的元素是 。(填元素符号)

(2)价电子排布式为3d104s1的元素是 。(填名称)

(3)铁在周期表中的位置是 ;其原子的电子排布式为 。

(4)有几种元素的粒子核外电子排布式均为1s22s22p63s23p6,其中:若某中性微粒,一般不和其他物质反应,这种微粒符号是 。若某微粒还原性很弱,但失去1个电子后氧化性很强,这种微粒符号是 。若某微粒氧化性很弱,但得到2个电子后还原性很强,这种微粒符号是 。

23.回答下列问题:

(1)分子(CN)2中键与键之间的夹角为180°,并有对称性,分子中每个原子最外层均满足8电子稳定结构,其结构式为 ,(CN)2称为“拟卤素”,具有类似Cl2的化学性质,则(CN)2与NaOH水溶液反应的化学方程式为 。

(2)元素的基态气态原子得到一个电子形成气态负一价离子时所放出的能量称作第一电子亲和能(E1)。第二周期部分元素的E1变化趋势如图所示,氮元素的E1呈现异常的原因是 。

(3)基态As原子中,核外电子占据最高能层的符号是 ,占据该能层电子的电子云轮廓图形状为 。

24.回答下列问题:

(1)下面是s能级与p能级的原子轨道图:

请回答下列问题:

①s电子的原子轨道呈 形,每个s能级有 个原子轨道;

②p电子的原子轨道呈 形,每个p能级有 个原子轨道。

(2)写出下列元素基态原子的电子排布式。

①Co: ;

②Cu: 。

(3)画出下列元素基态原子的轨道表示式。

①P: ;

②F: 。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【分析】W、X、Y、Z为原子半径依次增大的短周期元素,W形成1个共价键,X形成1个双键,Z形成6个共价键,结合原子序数可知,W为H或F,X为O,Z为S元素;四种原子的最外层电子数之和为23,X为H时,Y的最外层电子数为23-1-6-6=10>8(舍弃),W为F时,Y的最外层电子数为23-7-6-6=4,其原子半径大于O小于S,为C元素。

【详解】A.W的氢化物为,分子间存在氢键,沸点很高,Y的简单氢化物为甲烷,沸点较低,故沸点:,即,故A错误;

B.非极性分子易溶于非极性分子,则S易溶于CS2,故B正确;

C.O对应的同素异形体有氧气、臭氧,C对应的同素异形体有金刚石、石墨,故C正确;

D.非金属性越强,对应最高价含氧酸的酸性越强,Z和Y最高价氧化物对应水化物的酸分别为硫酸和碳酸,非金属性:S>C,则酸性:硫酸>碳酸,即,故D正确;

答案选A。

2.C

【分析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,W的单质常被保存在煤油中,则W为Na;Y的主族序数等于其周期数的3倍,则Y为O;由X与Z组成的高分子化合物是传统不粘锅涂层的主要成分,聚四氟乙烯是不粘锅涂层的主要成分,则X为C,Z为F元素,以此分析解答。

【详解】结合分析可知,X为C,Y为O,Z为F,W为Na元素,

A. 同一周期从左向右原子半径逐渐减小,同一主族从上向下原子半径逐渐增大,则原子半径:r(W)>r(X)>r(Y)>r(Z),故A错误;

B. 一般情况下,同一周期从左向右元素的第一电离能总体呈增大趋势,同主族从上向下元素的第一电离能逐渐减小,则第一电离能:I1(Z)>I1(Y)>I1(X)>I1(W),故B错误;

C. O、Na形成的常见化合物为Na2O、Na2O2,Na2O2是由Na+和构成,故Na2O和Na2O2中阴阳离子数之比均为1:2,故C正确;

D. F的非金属性最强,没有最高正价,故D错误;

故选C。

3.A

【详解】为了形象地表示电子在原子核外空间的分布状况,人们常用小黑点的疏密程度来表示电子在原子核外出现几率的大小;点密集的地方,表示电子出现的几率大;点稀疏的地方,表示电子出现的几率小,这就是电子云。1s电子云界面以外,电子出现的概率(几率)不为零,只是出现的几率很小。选项A符合题意。

4.A

【详解】A.、是碳元素的同位素,表示两种不同的碳原子,化学性质几乎相同,故A选;

B.、是氧元素的同素异形体,属于不同单质,化学性质不完全相同,故B不选;

C.、是不同微粒,核外电子排布不同,化学性质不同,故C不选;

D.、是不同物质,化学性质不同,故D不选;

答案选A。

5.C

【分析】Z原子的核外电子数等于Q原子核外电子数的二分之一,则Z为O,Q为S。根据元素周期表,X为C,Y为N,R为Cl。

【详解】A.同一周期元素电子层数相同,从左到右,质子数逐渐增多,对核外电子是束缚力逐渐增强,原子半径逐渐减小,故原子半径:r(X)>r(Y)>r(Z),故A正确;

B.H2CO3是弱酸,HNO3是强酸,所以酸性:H2XO3<HYO3,故B正确;

C.C和S可以形成化合物CS2,故C错误;

D.X的气态氢化物如CH4在光照下可以和氯气发生取代反应,在点燃条件下能燃烧,即和氧气反应,故D正确;

故选C。

6.D

【分析】已知Q、W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期元素,其中Q为元素周期表中原子半径最小的元素,Q为氢;Y原子最外层电子数是Z原子电子层数的三倍,则Z为2层电子层,Y最外层电子数6,Y为氧,则Z为氟;W形成4个化学键,为碳,则X为氮;

【详解】A.Q与Z形成的化合物为HF,氢氟酸为弱酸,A正确;

B.电子层数越多半径越大,电子层数相同时,核电荷数越大,半径越小;W是五种元素中原子半径最大的,B正确;

C.、、分别为氮气、氧气、氟气,其氧化性依次增强,C正确;

D.氢、碳、氮、氧、氟的基态原子中单电子数分别为1、2、3、2、1,故最多的为N,D错误;

故选D。

7.A

【分析】根据核反应方程式为+→Y +,可知M=2+Z,2M+1=4+A,其中X、Y的L能层上的电子数之比为1:2,则为,为。

【详解】A.为,质子数为4,质量数为9,中子数为9-4=5,中子数与质子数不相等,A错误;

B.根据对角线规则,Be(OH)2与Al(OH)3的性质相似,它们都具有两性氢氧化物的性质,B正确;

C.Y为C,C有多种含氧酸,如H2CO3、H2C2O4等,C正确;

D.同周期主族元素从左到右元素的非金属性逐渐增大,则元素的非金属性:X(Be)<Y(C),D正确;

故合理选项是A。

8.C

【分析】根据Y为地壳中含量最多的元素,则Y为O;已知X、Y、Z、W为前20号元素且位于不同周期,原子序数依次递增, 可知,X为H,Z为P,W为K,以此分析解答本题。

【详解】A.单质的氧化性取决于非金属性,故O2>P>H2,即Y>Z>X,故A错误;

B.P形成的单质红磷为红色,故B错误;

C.Y分别与X、Z、W三种元素均可形成H2O、H2O2、P2O3、P2O5、K2O、K2O2等至少两种化合物,故C正确;

D.H2O分子间能形成氢键,沸点高于PH3,故D错误;

故选C。

9.D

【分析】短周期元素,①最低价是-2,半径较小,推测其为O元素;⑤的最高价+7,最低价-1,推测其为Cl元素;④和⑦最高+5价,最低-3价,④的半径比⑦大,推测④是P元素,⑦是N元素;③和⑥最高+1价,⑥的半径比③大,推测⑥是Na元素,③是Li元素;②最高+2价,⑧最高+3价,且半径⑧<③Li<②<⑥Na,推断②是Mg元素,⑧是B元素。故①②③④⑤⑥⑦⑧对应的元素分别是O、Mg、Li、P、Cl、Na、N、B,据此分析答题。

【详解】A.电子层数多的离子半径大,电子层数相同的则核电荷数多的半径小,据分析,①②⑤⑥分别是O、Mg、Cl、Na,则离子半径Cl->O2->Na+>Mg2+,即⑤>①>⑥>②,A正确;

B.元素的非金属性越强,其简单氢化物越稳定,据分析,①④⑦分别是O、P、N,非金属性O>N>P,则稳定性H2O>NH3>PH3,即①>⑦>④,B正确;

C.据分析,②和③分别是Mg和Li,Mg位于第三周期,Li位于第二周期,二者为不同周期元素,C正确;

D.据分析,⑧是B元素,其氧化物是B2O3,该物质不是离子晶体,熔融状态下不导电,不能通过电解熔融氧化硼制备硼,硼亦不是金属单质,D错误;

故选D。

10.C

【分析】由Z的最高价含氧酸为H3ZO4,且0.1mol/LH3ZO4溶液对应pH=1.57可知,Z为P;由0.1mol/LY的最高价氧化物的水化物的溶液的pH=13可知Y为Na;由X、Y、Z、W的原子序数依次增大且0.1mol/LX的最高价氧化物的水化物的溶液的pH=1,可知X为N;由0.1mol/LW最高价氧化物的水化物pH<1可知W为S。

【详解】A.同周期元素从左到右电负性逐渐增强,故电负性:S>P,A错误;

B.当粒子电子层数相同时,核电荷数越大半径越小,故离子半径:,B错误;

C.因为P原子价层电子排布为3s23p3,3p能级为半充满状态,较稳定,故第一电离能:P>S,C正确;

D.因为N的非金属性比P强,故简单气态氢化物的稳定性:NH3>PH3,D错误;

答案选C。

11.A

【分析】X、Y、Z是原子序数依次增大的3种短周期元素,X原子核外电子的L层电子数是K层的2倍,X为碳;Y价电子层中有3个未成对电子则为氮或磷,Z只有两种形状的电子云,最外层只有一种自旋方向的电子,则Z为钠,那么Y为氮。

【详解】A.碳可以形成甲烷、乙烯等多种氢化物,故A正确;

B.同周期从左到右,金属性减弱,非金属性变强;同主族由上而下,金属性增强,非金属性变弱;非金属性:X

D.Z为Na,为ⅠA族元素,属于s区元素,故D错误;

故选A。

12.B

【详解】A.单原子分子中不存在化学键。惰性气体是单原子分子,其中不存在化学键,A错误;

B.价电子排布为4s24p3的元素位于第四周期第VA族,是As元素,由于最后排入的电子为p电子,因此As元素属于p区元素,B正确;

C.2p和3p轨道都是p轨道,因此二者的形状均为哑铃形,但由于所处的能层不同,因此二者的能量不相等。其中3p电子的能量比2p电子的高,C错误;

D.原子核外电子总是尽可能成单排列,而且自旋方向相同,所以N原子的价电子排布图为:,D错误;

故合理选项是B。

13.B

【详解】A.元素的非金属性越强,气态氢化物的稳定性越强,非金属性:Si<P<O,所以热稳定性:SiH4<PH3<H2O,故A正确;

B.元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性就越强,非金属性:P<S<Cl,故酸性:H3PO4<H2SO4<HClO4,故B错误;

C.元素的金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的碱性就越强,金属性:Na>Mg>Al,碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3,故C正确;

D.元素的非金属性越强,一般地相应单质的氧化性越强,其离子的还原性越弱,非金属性:Cl>Br>I,所以还原性:I->Br->Cl-,故D正确;

故选B。

14.A

【详解】A.碳碳单键键长最长,键能最小,而碳碳三键键长最短,键能最大,但键能不是碳碳双键的键能和碳碳单键的键能之和,也不是碳碳单键键能的三倍,和元素周期律无关,故A选;

B.非金属性Cl>P>Si,则最高价含氧酸的酸性:HClO4>H3PO4>H2SiO3,能够用元素周期律解释,故B不选;

C.分解温度越高,说明氢化物越稳定,非金属性O>S>Se,则气态氢化物的稳定性:H2O>H2S>H2Se,能够用元素周期律解释,故C不选;

D.元素的非金属性越强,对应的单质越易与氢气反应,F2在暗处遇H2爆炸,氯气和氢气光照下反应,溴单质和氢气加热反应,碘单质和氢气需要持续的加热才能反应,且为可逆反应,数据说明生成氢化物的进行程度,与非金属性有关,故D不选;

故选:A。

15.(1)CuC2O4Cu+2CO2↑

(2) [Ar]3d9 (或 1s22s22p63s23p63d9 ) 这是由于铜离子和过量的水合肼生成新的稳定配合物[Cu(N2H4)2]2+,[Cu(NH3)4]2+浓度减小,产率下降; pH升高,一方面溶液中OH 浓度增大,会造成氨气逸出,另一方面OH 浓度增大会与铜离子结合生成Cu(OH)2沉淀,[Cu(NH3)4]2+浓度减小,产率下降

(3)99.00﹪

【分析】根据题中信息,写出草酸铜(CuC2O4)在氩气中热分解可制备纳米铜粉的化学方程式;根据核外电子排布规律,写出[Cu(NH3)4]2+中铜离子基态核外电子排布式;根据题中图示信息,结合Cu2++2N2H4[Cu(N2H4)2]2+和Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓,解释水合肼浓度增大和pH增大铜产率下降的原因;根据题中信息,由关系式2~I2~2Cu2+,计算CuSO4·5H2O样品的纯度;据此解答。

【详解】(1)由题中信息可知,草酸铜(CuC2O4)在氩气中热分解可制备纳米铜粉,根据元素守恒,其化学方程式为CuC2O4Cu+2CO2↑;答案为CuC2O4Cu+2CO2↑。

(2)①Cu的原子序数为29,核外有29个电子,其电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1,[Cu(NH3)4]2+中Cu2+离子表示失去2个电子,即4s上1个电子和3d上1个电子失去,则Cu2+离子基态核外电子排布式为[Ar]3d9 (或1s22s22p63s23p63d9 );答案为[Ar]3d9 (或1s22s22p63s23p63d9 )。

②由题中图示信息可知,当水合肼浓度继续增加到3.25 mol·L-1时,铜产率下降,是因为铜离子和过量的水合肼生成新的稳定配合物[Cu(N2H4)2]2+,即Cu2++2N2H4[Cu(N2H4)2]2+,[Cu(NH3)4]2+浓度减小,产率下降;当pH值继续上升时,铜产率有下降的趋势,是因为pH升高,一方面溶液中OH 浓度增大,会造成氨气逸出,另一方面OH 浓度增大会与铜离子结合生成Cu(OH)2沉淀,[Cu(NH3)4]2+浓度减小,产率下降;答案为铜离子和过量的水合肼生成新的稳定配合物[Cu(N2H4)2]2+,[Cu(NH3)4]2+浓度减小,产率下降;pH升高,一方面溶液中 OH 浓度增大,会造成氨气逸出,另一方面 OH 浓度增大会与铜离子结合生成Cu(OH)2沉淀,[Cu(NH3)4]2+浓度减小,产率下降。

(3)由题中信息可知,关系式为2~I2~2Cu2+, 则n(Cu2+)=n()=0.1000mol·L-1×19.80×10-3L=1.980×10-3mol,CuSO4·5H2O 样品的纯度为=99.00﹪;答案为99.00%。

16. > Al3++2+2Ba2++4OH﹣═2BaSO4↓++2H2O 1s22s22p63s23p634s1

【详解】明矾的化学式为KAl(SO4)2 12H2O,设明矾的物质的量为1mol,则明矾中含有1molAl3+,为2mol,若要使硫酸根离子完全沉淀,需加入Ba(OH)22mol。此时Al3+与4molOH-刚好完全反应生成,溶液显碱性,pH>7;离子反应总方程式:Al3++2+2Ba2++4OH﹣═2BaSO4↓++2H2O;K为19号元素,电子排布为2、8、8、1,所以电子排布式为1s22s22p63s23p634s1。答案为:>;Al3++2+2Ba2++4OH﹣═2BaSO4↓++2H2O;1s22s22p63s23p634s1。

17. 单独 相同

【详解】根据洪特规则,电子排布时优先单独占据一个轨道,并且自旋方向相同,例如2p3的三个电子占据三个轨道,自旋方向相同,电子排布为,不能为,也不能为。

18. 三 ⅦA 1s22s22p63s23p5或[Ne]3s23p5 Cl HClO4 四 IIA 1s22s22p63s23p64s2或[Ar]4s2 Ca Ca(OH)2

【分析】甲元素原子的核电荷数为17,则甲是Cl元素;乙元素的正二价离子跟氩原子的电子层结构相同,乙的+2价离子核外电子总数为18,则乙的核电荷数为20,是Ca元素,由此分析解答。

【详解】(1)甲元素原子的核电荷数为17,所以甲是Cl元素,Cl元素在元素周期表中位于第三周期第ⅦA族,其电子排布式是[Ne]3s23p5、元素符号是Cl,Cl的最高价氧化物对应的水化物为高氯酸,其化学式为HClO4;

(2)乙元素的正二价离子跟氩原子的电子层结构相同,乙的+2价离子核外电子总数为18,则乙的核电荷数为20,是Ca元素,Ca元素在元素周期表中位于第四周期第IIA族,其电子排布式是1s22s22p63s23p64s2或[Ar]4s2,元素符号是Ca,Ca的最高价氧化物对应的水化物为氢氧化钙,化学式为Ca(OH)2。

【点睛】考查位置结构性质的相互关系应用,注意掌握元素周期表结构及原子核外电子排布规律,难点是根据元素最高价写出对应氧化物的水化物的化学式。

19.(1) O N

(2)③④①②

(3) > Cl2+H2S=S↓+2HCl或HClO4酸性比H2SO4强

(4)Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O

【详解】(1)同周期主族元素随原子序数增大电负性增大,故电负性:C<N<O;同周期主族元素随原子序数增大第一电离能呈增大趋势,但N元素原子2p轨道为半充满稳定状态,第一电离能高于同周期相邻元素的,故第一电离能:C<O<N,故答案为:O;N;

(2)电子层结构相同的离子核电荷数越大离子半径越小,离子的电子层越多离子半径越大,故原子半径:Cl->Ca2+>O2->Al3+,故答案为:③④①②;

(3)同周期自左而右非金属性增强,非金属性Cl>S,支持该结论的事实为:Cl2+H2S=S↓+2HCl或HClO4酸性比H2SO4强等,故答案为:>;Cl2+H2S=S↓+2HCl或HClO4酸性比H2SO4强;

(4)Be(OH)2与Al(OH)3的性质相似,故Be(OH)2与NaOH反应生成Na2BeO2与H2O,反应方程式为:Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O,故答案为:Be(OH)2+2NaOH=Na2BeO2+2H2O。

20.(1) 大 5

(2) 1s22s22p2 N原子的2p轨道达到半充满结构,比较稳定

(3)1s22s22p63s2

【解析】(1)

Mg的价电子排布式为3s2,3s为全充满稳定结构;Al的价电子排布式为3s23p1,3p轨道不是稳定结构。元素第一电离能Mg>Al。第2周期元素的第一电离能比Be元素第一电离能大的元素有C、N、O、F、Ne共5种。

(2)

碳原子的核外电子排布式为1s22s22p2,O原子和N原子的价电子排布分别为2s22p4、2s22p3,N原子的2p轨道半充满,结构比较稳定,所以第一电离能大。

(3)

由A、B元素的各级电离能可看出,A、B两元素容易失去两个电子形成+2价金属阳离子,故A、B元素属于ⅡA族的元素,由同主族元素电离能变化规律可知,B元素为镁元素,其原子的电子排布式为1s22s22p63s2。

21. 光谱学 能级

【解析】略

22. Cr 铜 第四周期Ⅷ族 1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2 Ar Cl— Ca2+

【分析】(1)前四周期的36种元素中,基态铬原子的电子排布式为[Ar]3d54s1,有6个未成对电子;

(2)基态铜原子的电子排布式为[Ar]3d104s1;

(3)铁是26号元素,位于周期表第四周期Ⅷ族,电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2;

(4)核外电子排布式均为1s22s22p63s23p6,即核外共有18个电子,要注意阴离子质子数=核外电子数-电荷数,阳离子质子数=核外电子数+电荷数。

【详解】(1)前四周期的36种元素中,基态铬原子的电子排布式为[Ar]3d54s1,有6个未成对电子,未成对电子数最多,故答案为Cr;

(2)基态铜原子的电子排布式为[Ar]3d104s1,故答案为铜;

(3)铁是26号元素,位于周期表第四周期Ⅷ族,电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2,故答案为第四周期Ⅷ族;1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2;

(4)电中性微粒化学性质稳定,是具有稳定结构原子,质子数等于核外电子数为18,该粒子为Ar;微粒的还原性很弱,失去一个电子后变为原子,原子的氧化性很强,这种微粒为氯离子;微粒氧化性很弱,但得到2个电子后还原性很强,这种微粒为钙离子,故答案为Ar;Cl—;Ca2+。

【点睛】本题考查原子结构、原子核外电子排布等知识点,根据电子排布式确定元素名称、在周期表中的位置是解答关键。

23.(1) N≡C-C≡N (CN)2+2NaOH=NaCN+NaCNO+H2O

(2)N原子2p轨道半充满状态,较稳定难于结合1个电子

(3) N 球形、哑铃形

【详解】(1)分子(CN)2中键与键之间的夹角为180°,说明是直线形结构,并有对称性,分子中每个原子最外层均满足8电子稳定结构,说明存在碳氮三键,其结构式为N≡C-C≡N,(CN)2称为“拟卤素”,具有类似Cl2的化学性质,则(CN)2与NaOH水溶液反应的化学方程式为(CN)2+2NaOH=NaCN+NaCNO+H2O;故答案为:N≡C-C≡N;(CN)2+2NaOH=NaCN+NaCNO+H2O。

(2)氮元素的E1呈现异常的原因是N原子价层电子排布式为2s22p3,N原子2p轨道半充满状态,较稳定难于结合1个电子;故答案为:N原子2p轨道半充满状态,较稳定难于结合1个电子。

(3)基态As原子中,基态As原子价层电子排布式为4s24p3,核外电子占据最高能层的符号是N,占据该能层电子的电子云轮廓图形状为s为球形,p为哑铃形;故答案为:球形、哑铃形。

24.(1) 球形 1 纺锤 3

(2) 1s22s22p63s23p63d74s2或[Ar]3d74s2 1s22s22p63s23p63d104s1[Ar]3d104s1

(3)

【详解】(1)s电子的原子轨道呈球形,每个s能级有1个原子轨道;p电子的原子轨道呈纺锤形,每个p能级有3个原子轨道;

(2)①Co的原子序数是27,核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d74s2或[Ar]3d74s2;

②Cu的原子序数是29,核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d104s1[Ar]3d104s1;

(3)P元素基态原子的轨道表示式

F元素基态原子的轨道表示式

【点睛】明确核外电子排布排布规律是解答的关键,即1、能量最低原理:原子的电子排布遵循构造原理能使整个原子的能量处于最低状态。2、泡利原理:在一个原子轨道中,最多只能容纳2个电子,并且这两个电子的自旋方向相反。3、洪特规则:当电子排布在同一能级的不同轨道时,基态原子中的电子总是优先单独占据1个轨道,并且自旋方向相同。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页