23 *马说课件

图片预览

文档简介

课件22张PPT。

韩 愈马说 学习目标

1.积累文言实词、虚词,培养文言语感,整体感知课文内容,理清行文思路。

2.体会作者寄托在文中的思想感情,了解封建社会中人才被埋没的可悲情况。

3.理解文中伯乐和千里马的寓意以及二者的关系,体会本文托物寓意的写法。

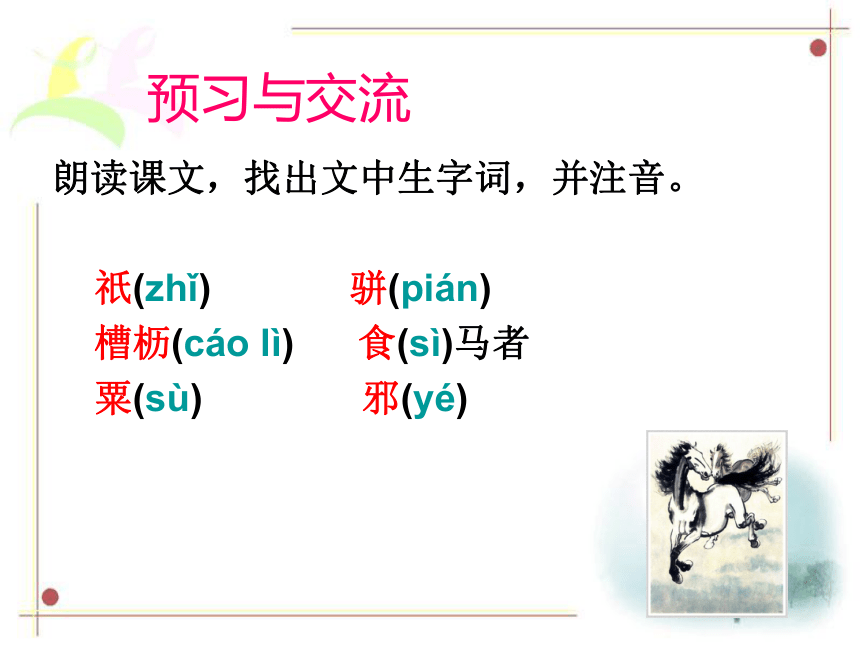

第一课时朗读课文,找出文中生字词,并注音。

祇(zhǐ) 骈(pián)

槽枥(cáo lì) 食(sì)马者

粟(sù) 邪(yé)预习与交流积累文言词汇

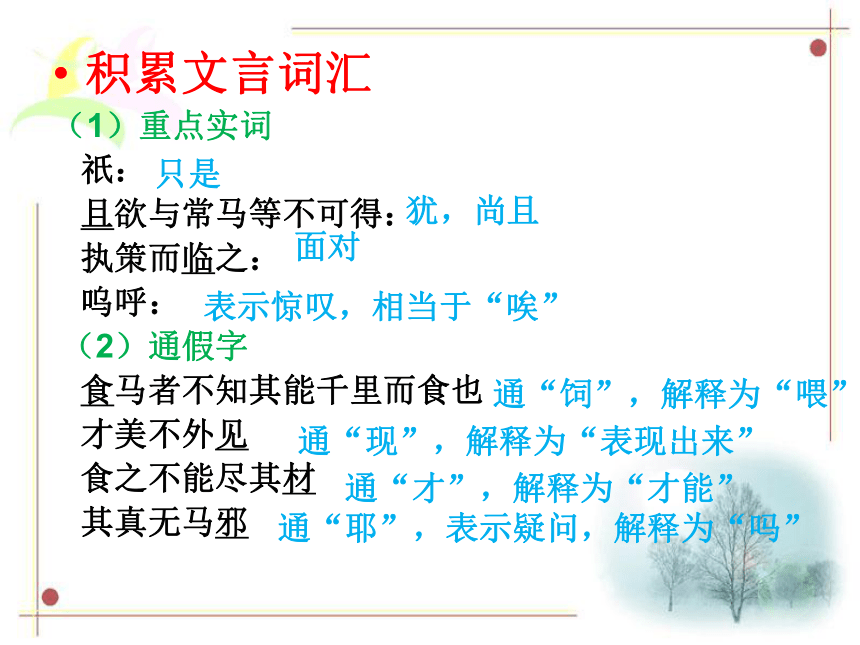

(1)重点实词

祇:

且欲与常马等不可得:

执策而临之:

呜呼:

(2)通假字

食马者不知其能千里而食也

才美不外见

食之不能尽其材

其真无马邪 只是

犹,尚且

面对

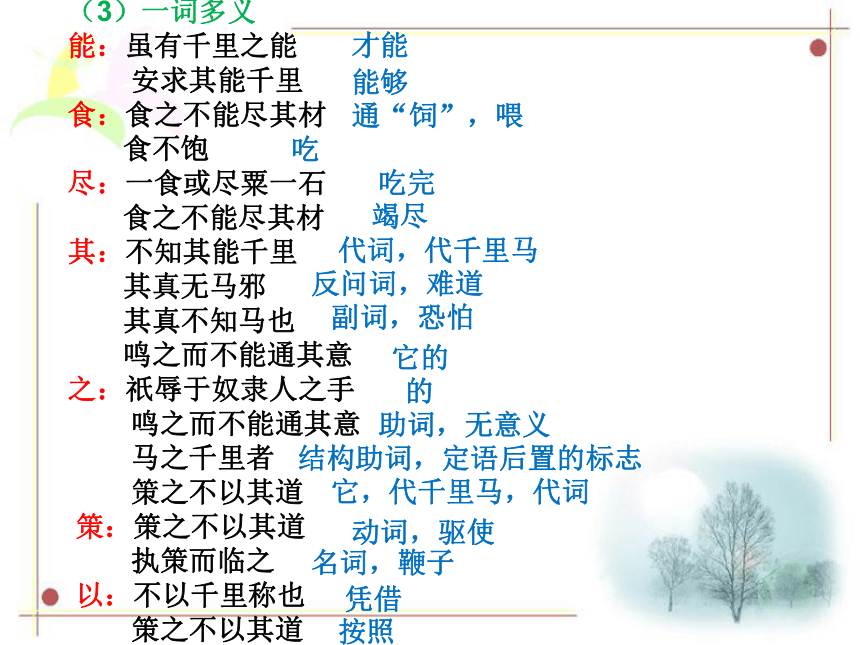

表示惊叹,相当于“唉” 通“饲”,解释为“喂”通“现”,解释为“表现出来”通“才”,解释为“才能”通“耶”,表示疑问,解释为“吗” (3)一词多义

能:虽有千里之能

安求其能千里

食:食之不能尽其材

食不饱

尽:一食或尽粟一石

食之不能尽其材

其:不知其能千里

其真无马邪

其真不知马也

鸣之而不能通其意

之:祇辱于奴隶人之手

鸣之而不能通其意

马之千里者

策之不以其道

策:策之不以其道

执策而临之

以:不以千里称也

策之不以其道 才能能够通“饲”,喂吃吃完竭尽代词,代千里马反问词,难道副词,恐怕它的的助词,无意义结构助词,定语后置的标志它,代千里马,代词动词,驱使名词,鞭子凭借按照(4)古今异义

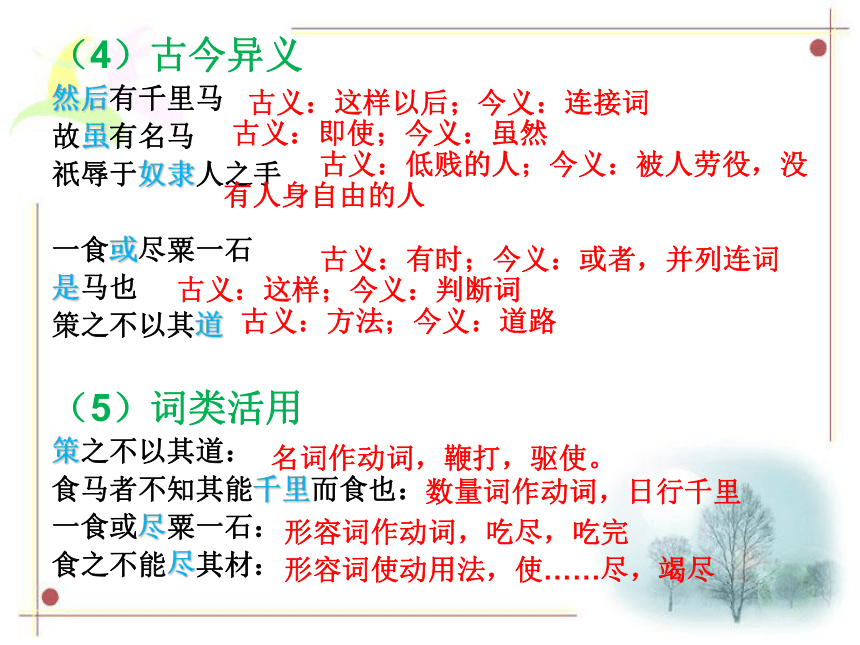

然后有千里马

故虽有名马

祇辱于奴隶人之手

一食或尽粟一石

是马也

策之不以其道

(5)词类活用

策之不以其道:

食马者不知其能千里而食也:

一食或尽粟一石:

食之不能尽其材: 古义:这样以后;今义:连接词

古义:即使;今义:虽然

古义:低贱的人;今义:被人劳役,没 有人身自由的人

古义:有时;今义:或者,并列连词

古义:这样;今义:判断词

古义:方法;今义:道路名词作动词,鞭打,驱使。数量词作动词,日行千里形容词作动词,吃尽,吃完形容词使动用法,使……尽,竭尽作者链接

韩愈(768-824),字退之,河南河阳人,唐代著名文学家、思想家。韩氏先人原是昌黎(今属河北)的大族,因而他常常自称昌黎先生,世称韩昌黎。他的作品集叫做《昌黎先生集》。

韩愈在政治上反对藩镇割据,思想上尊儒排佛。力反六朝以来的骈偶文风,提倡散体,与柳宗元同为古文运动的倡导者。他的散文,在继承先秦两汉古文的基础上加以创新和发展,气势雄健,旧时列为“唐宋八大家”之首。

韩愈所处的中唐时期,藩镇割据,宦官专权,朋党之争激烈,许多中下层的地主阶级知识分子都怀才不遇。韩愈本人遭遇也是这样,因此他对埋没人才不但不满,而且加以揭露和抨击。本文便是他这类作品中的名篇之一。文体链接

“说”是一种议论性的古代文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感情,写法上不拘一格,与现代杂文颇为相似。《马说》是通篇借物比喻的杂文,属论说文体。本文是作者《杂说》四首中的第四首,《马说》这个标题,是后来人加的。

“说” 可以发表议论,也可以记事,都是为了说明一个道理。当它发表议论时,非常重视文辞的力量,常逞其千回百折之力,极尽嬉笑怒骂之能事,跟现代的“杂文”大体相似。我们学习《马说》,要掌握这种文体的特点,着重体会其语言的力量。“说”就是“谈谈”的意思,比“论”随便些。这篇文章以马为喻,谈的是人才问题,从字面上可以解为“说说千里马”或“说说千里马的问题”。 世有/伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祗辱于/奴隶人之手,骈死于/槽枥之间,不以/千里称也。

马之千里者,一食/或/尽粟一石,食马者/不知其能千里/而食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见,且/欲与常马等/不可得,安求/其能/千里也 ?

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下/无马!”呜呼!其真/无马邪?其/真不知马也。

zhǐpiánshísìsìshíxiàn dàn要求:读准节奏 读出感情

1.食马者不知其能千里而食也

喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

2.马之千里者,一食或尽粟一石

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。

3.祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称 也。

只能在仆役的手下受屈辱,和普通的马一起死在马厩里,不会因为它日行千里而著称。

4.其真无马邪?其真不知马也。

难道果真没有千里马吗?恐怕是他们真不识得千里马啊!

5.策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

鞭打它,不能按照驾驭千里马的方法,喂养它,又不能充分施展出它的才能,马嘶鸣,却不能通晓它的意思。

6.世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有。

世间有了伯乐,然后才会有千里马。千里马经常有,可是伯乐却不会经常有。 译一译文本探究

仔细阅读第一段

1.本段表达了作者什么观点?

2.没有伯乐,千里马命运如何呢?

?

3.本段文字说明了什么?? 世有伯乐,然后有千里马。辱没在仆役的马夫的手里,和普通的马一起死在马厩的里面,不因为日行千里而出名。?伯乐对千里马的重要作用。小结

文章一开篇就提出了“世有伯乐,然后有千里马”的见解,这就说明了千里马对伯乐的依赖关系,即伯乐对千里马有决定的作用,因为除伯乐以外没有人能识别千里马,既然如此,千里马的命运就决定于是否有伯乐来发现它了,而实际的情形是“千里马常有,而伯乐不常有”,所以千里马的悲惨命运简直就具有必然性了,不少的千里马不仅找不到一个一般水平的牧马人,而且“祗辱于奴隶人之手”,受尽无知小人的气,更令人悲愤的是,这些宝马竟然成双成对地死于槽枥之间,其遭遇之不幸,结局之惨痛,真非笔墨所能形容,从字里行间可见作者的痛惜之情。板书

马说

世有 -------- 伯乐

∣重

↓要

然后有-----------千里马

“千里马”是一种比喻,把“人才”比喻成“千里马”。我们以后将会成为各种各样的人才,现在,大家能不能以我们学过的文言文或诗歌名句、名言警句等为依托,引经据典,言之有序地谈一谈“人才应该具有哪些素质”,或者说“什么样的人能成为人才”。 “人才”“千里马”是一个永恒的主题,这也是《马说》之所以千古流传的主要原因。人才应该具有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负;应具有“不以物喜,不以己悲”的博大胸襟;应具有“三人行,必有我师”的虚怀若谷;应具有“欲穷千里目,更上一层楼”的宽广眼界;应具有“会当凌绝顶,一览众山小”的“舍我其谁”的雄大气魄;应具有“问渠那得清如许,为有源头活水来” 的吐故纳新;应具有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的大丈夫德行……我们赋予“人才”的内涵太丰富了。拓展延伸第二课时

文本探究

1.千里马被埋没的原因是什么?

2.从侧面讽刺了喂马者什么?

3.“且欲与常马等不可得,安求其能千里也?”表达了作者什么感情?

4.哪些语言能体现食马者的无知和浅薄?

5.哪句话能体现作者的写作目的?

食不饱。无能、无知、目光短浅。对千里马的命运的惋惜,对食马者的讽刺。策之不以其方法,喂养它不能够充分发挥它的才能,千里马嘶鸣,却不能懂得它的意思,只是握着马鞭站到它的跟前,说:“天下没有千里马!”唉,难道是真的没有千里马吗?曰:“天下无马!”呜呼!其真无马耶?其真不知马也。 主题探究

1.本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,来对埋没人才的现状作了揭露。

2.文中“千里马”、“伯乐”、“食马者”各比喻什么?

“伯乐”指能识别人才的统治者。

“千里马”指封建社会那些被埋没、遭摧残的怀才不遇的 贤能志士。

“食马者”是指愚昧无知的统治者。

3.作者通过描写千里马的遭遇,表达了怎样的思想?

以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主。希望统治者能识别人才、重用人才,使他们能充分发挥才能。寄托作者的愤懑不平和穷困潦倒之感,并对统治者埋没人才、摧残人才,进行了讽刺、针砭和控诉。语言品析

体会本文语言简练、含蓄的特点。

托物寓意的写法有一个显著的特点,就是寓深刻的思想于具体形象之中,言在此而意在彼,有咫尺论万里之势。

文章语言简练,三个“也”字举足轻重。

七个“不”字别有蕴味。“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得……”“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之不能通其意”,七个“不”字如江河直下,将“食马者”的平庸浅薄写得淋漓尽致。 写法探究

1.作者是如何层层深入论证论点的?

起句就揭示全文论点,接着从正反两方面对论点作概括论述,第二段进一步从反面展开论述,说明伯乐对千里马的重要性。第三段对“策马者”进行辛辣的嘲讽,结尾再次强调造成不合理现象的原因,是“不知马”,与开头的论点相照应。

2.本文运用了哪些艺术手法?

运用托物寓意的写法,以千里马的命运来比喻人才的命运,文章采用反问、设问、排比等手法,反复论述,层层深入,耐人寻味。板书拓展延伸

假如你将来也遭遇到怀才不遇的情况,你会认同以下哪一种情况呢?也可以谈谈这几种情况以外的认识。

①毛遂自荐:锥在囊中,脱颖而出

②苏秦:悬梁刺股,发奋再学

③陶渊明:归隐田园乐悠悠

④李白:天生我材必有用

⑤诸葛亮:三顾茅庐方出山

⑥姜子牙:垂钓等待,80岁遇文王

时代不同,人的观念也在改变,我们不能坐等机遇的来临,更不能坐失良机,要努力学习,不断增长才干,要抢抓住机会,毛遂自荐,增大成功的希望。

韩 愈马说 学习目标

1.积累文言实词、虚词,培养文言语感,整体感知课文内容,理清行文思路。

2.体会作者寄托在文中的思想感情,了解封建社会中人才被埋没的可悲情况。

3.理解文中伯乐和千里马的寓意以及二者的关系,体会本文托物寓意的写法。

第一课时朗读课文,找出文中生字词,并注音。

祇(zhǐ) 骈(pián)

槽枥(cáo lì) 食(sì)马者

粟(sù) 邪(yé)预习与交流积累文言词汇

(1)重点实词

祇:

且欲与常马等不可得:

执策而临之:

呜呼:

(2)通假字

食马者不知其能千里而食也

才美不外见

食之不能尽其材

其真无马邪 只是

犹,尚且

面对

表示惊叹,相当于“唉” 通“饲”,解释为“喂”通“现”,解释为“表现出来”通“才”,解释为“才能”通“耶”,表示疑问,解释为“吗” (3)一词多义

能:虽有千里之能

安求其能千里

食:食之不能尽其材

食不饱

尽:一食或尽粟一石

食之不能尽其材

其:不知其能千里

其真无马邪

其真不知马也

鸣之而不能通其意

之:祇辱于奴隶人之手

鸣之而不能通其意

马之千里者

策之不以其道

策:策之不以其道

执策而临之

以:不以千里称也

策之不以其道 才能能够通“饲”,喂吃吃完竭尽代词,代千里马反问词,难道副词,恐怕它的的助词,无意义结构助词,定语后置的标志它,代千里马,代词动词,驱使名词,鞭子凭借按照(4)古今异义

然后有千里马

故虽有名马

祇辱于奴隶人之手

一食或尽粟一石

是马也

策之不以其道

(5)词类活用

策之不以其道:

食马者不知其能千里而食也:

一食或尽粟一石:

食之不能尽其材: 古义:这样以后;今义:连接词

古义:即使;今义:虽然

古义:低贱的人;今义:被人劳役,没 有人身自由的人

古义:有时;今义:或者,并列连词

古义:这样;今义:判断词

古义:方法;今义:道路名词作动词,鞭打,驱使。数量词作动词,日行千里形容词作动词,吃尽,吃完形容词使动用法,使……尽,竭尽作者链接

韩愈(768-824),字退之,河南河阳人,唐代著名文学家、思想家。韩氏先人原是昌黎(今属河北)的大族,因而他常常自称昌黎先生,世称韩昌黎。他的作品集叫做《昌黎先生集》。

韩愈在政治上反对藩镇割据,思想上尊儒排佛。力反六朝以来的骈偶文风,提倡散体,与柳宗元同为古文运动的倡导者。他的散文,在继承先秦两汉古文的基础上加以创新和发展,气势雄健,旧时列为“唐宋八大家”之首。

韩愈所处的中唐时期,藩镇割据,宦官专权,朋党之争激烈,许多中下层的地主阶级知识分子都怀才不遇。韩愈本人遭遇也是这样,因此他对埋没人才不但不满,而且加以揭露和抨击。本文便是他这类作品中的名篇之一。文体链接

“说”是一种议论性的古代文体,大多是就一事、一物或一种现象抒发作者的感情,写法上不拘一格,与现代杂文颇为相似。《马说》是通篇借物比喻的杂文,属论说文体。本文是作者《杂说》四首中的第四首,《马说》这个标题,是后来人加的。

“说” 可以发表议论,也可以记事,都是为了说明一个道理。当它发表议论时,非常重视文辞的力量,常逞其千回百折之力,极尽嬉笑怒骂之能事,跟现代的“杂文”大体相似。我们学习《马说》,要掌握这种文体的特点,着重体会其语言的力量。“说”就是“谈谈”的意思,比“论”随便些。这篇文章以马为喻,谈的是人才问题,从字面上可以解为“说说千里马”或“说说千里马的问题”。 世有/伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祗辱于/奴隶人之手,骈死于/槽枥之间,不以/千里称也。

马之千里者,一食/或/尽粟一石,食马者/不知其能千里/而食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见,且/欲与常马等/不可得,安求/其能/千里也 ?

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下/无马!”呜呼!其真/无马邪?其/真不知马也。

zhǐpiánshísìsìshíxiàn dàn要求:读准节奏 读出感情

1.食马者不知其能千里而食也

喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。

2.马之千里者,一食或尽粟一石

日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。

3.祇辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间,不以千里称 也。

只能在仆役的手下受屈辱,和普通的马一起死在马厩里,不会因为它日行千里而著称。

4.其真无马邪?其真不知马也。

难道果真没有千里马吗?恐怕是他们真不识得千里马啊!

5.策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意。

鞭打它,不能按照驾驭千里马的方法,喂养它,又不能充分施展出它的才能,马嘶鸣,却不能通晓它的意思。

6.世有伯乐,然后有千里马.千里马常有,而伯乐不常有。

世间有了伯乐,然后才会有千里马。千里马经常有,可是伯乐却不会经常有。 译一译文本探究

仔细阅读第一段

1.本段表达了作者什么观点?

2.没有伯乐,千里马命运如何呢?

?

3.本段文字说明了什么?? 世有伯乐,然后有千里马。辱没在仆役的马夫的手里,和普通的马一起死在马厩的里面,不因为日行千里而出名。?伯乐对千里马的重要作用。小结

文章一开篇就提出了“世有伯乐,然后有千里马”的见解,这就说明了千里马对伯乐的依赖关系,即伯乐对千里马有决定的作用,因为除伯乐以外没有人能识别千里马,既然如此,千里马的命运就决定于是否有伯乐来发现它了,而实际的情形是“千里马常有,而伯乐不常有”,所以千里马的悲惨命运简直就具有必然性了,不少的千里马不仅找不到一个一般水平的牧马人,而且“祗辱于奴隶人之手”,受尽无知小人的气,更令人悲愤的是,这些宝马竟然成双成对地死于槽枥之间,其遭遇之不幸,结局之惨痛,真非笔墨所能形容,从字里行间可见作者的痛惜之情。板书

马说

世有 -------- 伯乐

∣重

↓要

然后有-----------千里马

“千里马”是一种比喻,把“人才”比喻成“千里马”。我们以后将会成为各种各样的人才,现在,大家能不能以我们学过的文言文或诗歌名句、名言警句等为依托,引经据典,言之有序地谈一谈“人才应该具有哪些素质”,或者说“什么样的人能成为人才”。 “人才”“千里马”是一个永恒的主题,这也是《马说》之所以千古流传的主要原因。人才应该具有“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的政治抱负;应具有“不以物喜,不以己悲”的博大胸襟;应具有“三人行,必有我师”的虚怀若谷;应具有“欲穷千里目,更上一层楼”的宽广眼界;应具有“会当凌绝顶,一览众山小”的“舍我其谁”的雄大气魄;应具有“问渠那得清如许,为有源头活水来” 的吐故纳新;应具有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的大丈夫德行……我们赋予“人才”的内涵太丰富了。拓展延伸第二课时

文本探究

1.千里马被埋没的原因是什么?

2.从侧面讽刺了喂马者什么?

3.“且欲与常马等不可得,安求其能千里也?”表达了作者什么感情?

4.哪些语言能体现食马者的无知和浅薄?

5.哪句话能体现作者的写作目的?

食不饱。无能、无知、目光短浅。对千里马的命运的惋惜,对食马者的讽刺。策之不以其方法,喂养它不能够充分发挥它的才能,千里马嘶鸣,却不能懂得它的意思,只是握着马鞭站到它的跟前,说:“天下没有千里马!”唉,难道是真的没有千里马吗?曰:“天下无马!”呜呼!其真无马耶?其真不知马也。 主题探究

1.本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,来对埋没人才的现状作了揭露。

2.文中“千里马”、“伯乐”、“食马者”各比喻什么?

“伯乐”指能识别人才的统治者。

“千里马”指封建社会那些被埋没、遭摧残的怀才不遇的 贤能志士。

“食马者”是指愚昧无知的统治者。

3.作者通过描写千里马的遭遇,表达了怎样的思想?

以千里马不遇伯乐,比喻贤才难遇明主。希望统治者能识别人才、重用人才,使他们能充分发挥才能。寄托作者的愤懑不平和穷困潦倒之感,并对统治者埋没人才、摧残人才,进行了讽刺、针砭和控诉。语言品析

体会本文语言简练、含蓄的特点。

托物寓意的写法有一个显著的特点,就是寓深刻的思想于具体形象之中,言在此而意在彼,有咫尺论万里之势。

文章语言简练,三个“也”字举足轻重。

七个“不”字别有蕴味。“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得……”“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之不能通其意”,七个“不”字如江河直下,将“食马者”的平庸浅薄写得淋漓尽致。 写法探究

1.作者是如何层层深入论证论点的?

起句就揭示全文论点,接着从正反两方面对论点作概括论述,第二段进一步从反面展开论述,说明伯乐对千里马的重要性。第三段对“策马者”进行辛辣的嘲讽,结尾再次强调造成不合理现象的原因,是“不知马”,与开头的论点相照应。

2.本文运用了哪些艺术手法?

运用托物寓意的写法,以千里马的命运来比喻人才的命运,文章采用反问、设问、排比等手法,反复论述,层层深入,耐人寻味。板书拓展延伸

假如你将来也遭遇到怀才不遇的情况,你会认同以下哪一种情况呢?也可以谈谈这几种情况以外的认识。

①毛遂自荐:锥在囊中,脱颖而出

②苏秦:悬梁刺股,发奋再学

③陶渊明:归隐田园乐悠悠

④李白:天生我材必有用

⑤诸葛亮:三顾茅庐方出山

⑥姜子牙:垂钓等待,80岁遇文王

时代不同,人的观念也在改变,我们不能坐等机遇的来临,更不能坐失良机,要努力学习,不断增长才干,要抢抓住机会,毛遂自荐,增大成功的希望。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》