18《在长江源头各拉丹冬》(公开课)课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 18《在长江源头各拉丹冬》(公开课)课件(共42张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-27 09:06:15 | ||

图片预览

文档简介

(共42张PPT)

学习目标

1.欣赏文中景物描写,感受各拉丹冬和雪域高原雄伟瑰奇的特点。

2.分析本文在景物描写中贯穿身心感受的写法,体会作者对苦难

的观照,对自然的敬畏之情。

3.运用比较策咯品味语言,体会文章质朴洗练,但又意蕴丰厚的

语言特点。

第一课时

一、解读文题,引生入景。

1.结合课前查阅的资料,说说你对长江源头和各拉丹冬的了解。

2.阅读助读资料,并观看视频,加深对长江源头和格拉丹东的了解。

【助读资料】

万里长江的源头在哪里 千百年来,长江源头像谜一样萦绕在人们心头,一代代华夏儿女一直在苦苦寻觅这个令人神往的地方。《尚书·禹贡》中说“岷山导江”,把天府之国的岷江、嘉陵江当作万里长江的源头。徐霞客在《水经注》中说古丽水(即金沙江)为长江上源。直到20世纪70年代,中国长江考察团经过艰辛的实地考察,才真正探查清楚了伟大长江的正源——沱沱河。

沱沱河发源于各拉丹冬雪山的姜古迪如冰川。“各拉丹冬"是藏语译音,它在藏语中是“高高尖尖的山峰”的意思。

点击播放视频

二、感知文意,理清文脉。

1.自由诵读,撷取信息。

自由阅读课文,勾画文中表明时间和立足点变化的词句,整体把握文章内容。

在阅读过程中,勾画表示时间和地点变化的词语,理清行文思路,例如,体现地点变化的词语有:草坝子、冰河、砾石堆、冰塔林、冰窟等。

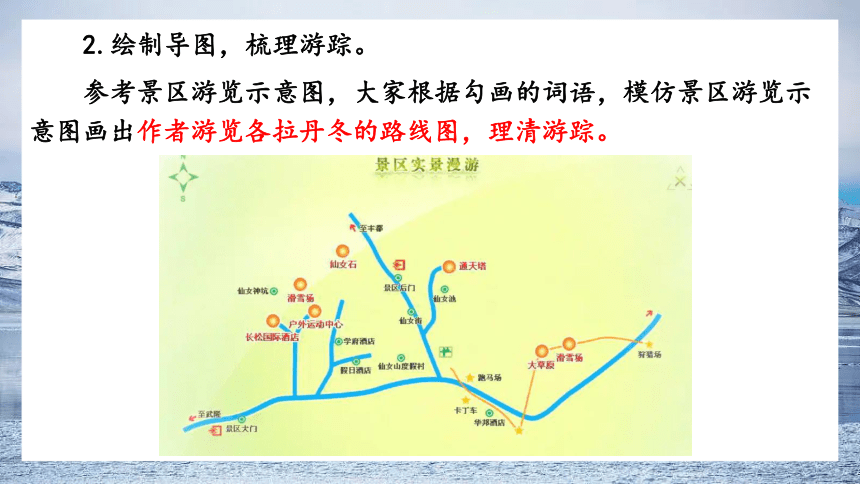

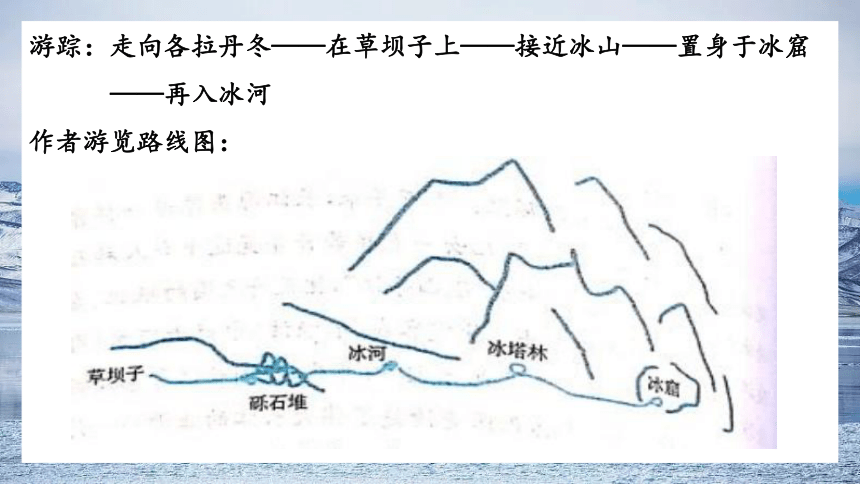

2.绘制导图,梳理游踪。

参考景区游览示意图,大家根据勾画的词语,模仿景区游览示意图画出作者游览各拉丹冬的路线图,理清游踪。

游踪:走向各拉丹冬——在草坝子上——接近冰山——置身于冰窟

——再入冰河

作者游览路线图:

三、欣赏画面,把握特点。

1.跳读课文,概括画面

作者游览各拉丹冬时,在不同的立足点拍摄了一些画面。跳读课文,阅读文中的景物描写句段,抓住描写对象,用简洁的语言概括画面。

(1)身披白色披风的巨人。 (2)虔诚的跪拜大礼。

(3)坚冰丛莽间的砾石堆。 (4)宛若屏风的冰山。

(5)琼瑶仙境般的冰窟。

2.品读画面,把握特点。

在这些画面中,哪一幅最让你震撼 请结合描写语句,说说理由。

提示:结合景物描写的关键词句进行品析,把握各拉丹冬雄伟、圣洁与瑰奇的特点。

(1)远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。

“白色金字塔”,暗示雪山犹如帝王一般,“统领”一词又赋予雪山以帝王的行为,表现了各拉丹冬雪山的高大威严,令人敬畏

(2)挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜓而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。小小 的我便蜷卧在这巨人之发下。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁,光彩夺目。

这里表现出冰体形状之多,令人目不暇接,共同营造出一种 雄伟、圣洁、瑰奇的氛围,突出了各拉丹冬地区的原始风景给人 带来的精神震撼和心灵触动。

3.细读画面,分析手法。

本文描写了作者游览冰塔林时难得二见的景物,语言并不华丽,却能打动读者。你能说说其中的原因吗

提示:细读文中细写冰塔林的语段,结合“思考探究"第二题,找出具体语句,分析作者的写景手法。

(1)端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

作者并没有详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此想象冰川、冰山的形成变化,把冰山的皱褶想象成年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

(2)再如第10段对冰窟中的风的描写,写“冰窟"的温暖,表现的是一种带有幻觉色彩的异样感受,使得本来严酷的环境带上了一丝温情。冰窟中的风本应是寒冷刺骨的,可作者却“感觉不到冷",感喟于自然的永恒。这种细腻的感受富有女性特点,而超越眼前景物的思绪又颇有个人色彩。

小结:

在描写眼前景物的同时,作者往往并不停留于具体的描写,而是捕捉所写景物的神韵,并将主观的感受、想象与客观的描写结合在一起,将读者的思绪引向时间的远处或思考的深处。这样写法虚实结合,主客相融,带给读者一种富于厚度和深度

拓展延伸——加深对写法的理解

基于对这种类乎万物有灵、自然崇拜色彩的雪山精神的耳濡目染,使马丽华在下笔描绘雪域风物的时候,尤其善于捕捉它们内在的神韵。

— 王社良《马丽华:特立独行的雪域文化歌者)

第二课时

一、观看视频,略谈感受。

1.观看视频片段,感知各拉丹冬的壮丽景象。

2.阅读下面林非的话,说说你的理解。

摄影和电视长于表现“我眼中的风景",而游记则长于表现“我心中的风景”。

游记的主体内容一般是对景物风貌的描写,但表达的重点却是作者的情感与思想。阅读游记,要读出作者的感受与思考,要从外部世界中读出观景主体内部的精神世界。

二、品读体验,体会情思。

1.找一找。

默读课文,找出并勾画表现作者游览过程中身心感受的语句。

2.分一分。

根据身心感受的具体内容,尝试将勾画的语句分类。例如“表现身体状况,表现心理感受”等。

(1)表现身体状况。

例如:

此刻倒霉迹象接踵而至,频频小震酝酿着某一两次大地震: 手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮 食……

头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难——典型的缺氧反应,外加新伤剧痛。

(2)表现内心感受。

例如:

“我要死了。"

而我似乎已经衰竭,心想碰巧哪一口气提不上来,就长眠于此。

(3)表现观景思绪。

例如:

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱裙,想象着在 漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是 否就是年轮。

那是坚冰之下的流水之声,它一刻不停,从这千山之质、万 水之源的藏北高原流出,开始演绛长江的故事。

3.读一读。

有感情地分类朗读表现作者感受的语句。

4.辨一辨。

作者反复描写自己的身心感受,是想赞美各拉丹冬险峻的 美景,表现大自然鬼斧神工的创造力,还是想凸显人的坚韧伟大

(1)以身心感受形成潜在线索。

随着作者身体状况越来越糟,作者对各拉丹冬的感受与理解越来越细腻,想象也越来越富有诗意。

作者细腻的感受从侧面表现出各拉丹冬自然环境的艰险,也表现出作者的乐观与坚强,带给读者亲切、真实、可信的阅读感受。

(2)作者呈现大量痛苦的身心感受,符合她对自己“苦难美至上主义者”的定位。

我始终认为,缺乏苦难,人生将剥落全部光彩,幸福更无从谈起,要是有一百次机会让我选择,第一百零一次我仍然选择苦难。

——刘延《如风的马丽华》

作者在身体的痛苦中坚持心灵的行走,做该做的事情,增添了几分苦难美和悲壮美的色彩。

齐读语段,感悟马丽华的对大自然的敬畏之情。

大自然并不因、也不为谁的存在而存在,即便没有人类,它依然万古长存。万千物象合成一个自然,万千物象又都是自然之子。大自然如此无一遗漏地包容了一切,当然包括微不足道的人类,当然也包括了更加微不足道的个人命运,以及通常我们所称之为欣悦或苦恼的幸与不幸。

——马丽华《藏北启示: 超越苦难》

三、对比阅读,品味语言。

不同的游记,我们可以读出作者不同的审美倾向。《壶口瀑布》和《在长江源头各拉丹冬》同是表现雄浑壮阔的景象,但二者表达各有不同,试从语言风格的角度进行对比品析。

1.速读全文,把握风格。

速读两篇文章,感受各自的语言风格。进行简要概括,完成下面的表格。

篇目 语言风格

《壶口瀑布》

《在长江源头各拉丹冬》

篇目 语言风格

《壶口瀑布》 精致典雅,动态感强善用拟人,表现力强

《在长江源头各拉丹冬》 平实随性而又十分工巧简洁而又不失幽默

2.品读语句,对比分析。

选择能够体现两篇文章语言特点的典型语句,进行对比朗读和品析。

(1)于是又有一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打旋。还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……

——《壶口瀑布》

梁衡以短促急骤的句式突出动态之美、声音之美、色彩之美,让人有身临其境之感。尤其作者连用“夺路而走”“乘隙而进”“折返迂回"三个常用于写人的四字词语,描写壶口附近的河水,将水的流淌方式写成人的动作,使其一下子就带有了不同的情感,甚至成为人遭遇困难、阻碍时选择、心态的象征——有的果断放弃,有的伺机而动,有的灰心退却。

(2)远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

— 《在长江源头各拉丹东》

马丽华以洗练的语言大笔挥洒,以沉静的语言体现深邃、广 阔、渺远的理性思考。

(3)活动时只能以极轻极慢的动作进行,犹如霹雳舞的“太空步"。

这里描写自己由于病痛而行动迟缓,幽默地将其比作霹雳 舞中的一种舞步,让人忍俊不禁。

(4)正是在后退的当儿,脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来。

这里描写自己拍摄冰山时摔倒的情形和感受,痛彻心扉,但 读来让人感受到作者乐观、坚强的精神。

四、延伸阅读,走向深入

马丽华以昂扬的激情和执着的坚守,27年间以西藏为背景 创作了大量的优质作品,被誉为“西藏的歌者”。

1.阅读资料,走近作者。

(1)阅读助读资料,感受马丽华与西藏的浓浓情缘

材料一:

马丽华1976年来到西藏,直到2003年才离开,她把全部的 精力和热情用来书写西藏,她所创作的关于西藏题材的一系列 散文作品,是对其“做西藏的歌者"的最好诠释,是一曲曲为雪城高原谱写的动人的歌。她始终以西藏社会生活的参与者、西藏 特有风貌的记录者和西藏地域文化的传播者的角色,深入西藏 这个丰富的所在,深情地为雪域高原吟唱。

材料二:

在西藏的特殊而珍贵的岁月,对马丽华来说也有着深远的

意义和影响。回顾这些年在西藏的经历,马丽华动情地说:“再体味着这片高地施予我的宽阔、宽厚、宽容、宽松,它深刻地影 了我的人生和文笔,我知道自己中庸、豁达、平和与泛爱的心 境由何而来。”

(2)小结。

漫长的融入和参与中,西藏对于马丽华而言已然意味着一

生活方式,一种精神追求。她曾深情地说,西藏是她的现实世界,也是她的精神世界,地在西藏生活的时间,是她人生中最有价值的部分。确实,从某种意义上说,西藏已经深深地融人马丽华的个体生命中了。

2.主题拓展,延伸阅读。

大家从藏区独特文化的角度人手,开展主题式阅读,探寻藏地人文密码。

推荐阅读《藏北游历》《苦难旅程》,感受马丽华对人生苦难的超越,对藏族文化的求索。阅读这些作品之后,可以制作读书卡片或者举办读书交流会等,以此来检验阅读的收获。

学有余力的学生,可以继续开展系列阅读由单篇阅读走向整本阅读,拓宽阅读的视域。

感谢收看

学习目标

1.欣赏文中景物描写,感受各拉丹冬和雪域高原雄伟瑰奇的特点。

2.分析本文在景物描写中贯穿身心感受的写法,体会作者对苦难

的观照,对自然的敬畏之情。

3.运用比较策咯品味语言,体会文章质朴洗练,但又意蕴丰厚的

语言特点。

第一课时

一、解读文题,引生入景。

1.结合课前查阅的资料,说说你对长江源头和各拉丹冬的了解。

2.阅读助读资料,并观看视频,加深对长江源头和格拉丹东的了解。

【助读资料】

万里长江的源头在哪里 千百年来,长江源头像谜一样萦绕在人们心头,一代代华夏儿女一直在苦苦寻觅这个令人神往的地方。《尚书·禹贡》中说“岷山导江”,把天府之国的岷江、嘉陵江当作万里长江的源头。徐霞客在《水经注》中说古丽水(即金沙江)为长江上源。直到20世纪70年代,中国长江考察团经过艰辛的实地考察,才真正探查清楚了伟大长江的正源——沱沱河。

沱沱河发源于各拉丹冬雪山的姜古迪如冰川。“各拉丹冬"是藏语译音,它在藏语中是“高高尖尖的山峰”的意思。

点击播放视频

二、感知文意,理清文脉。

1.自由诵读,撷取信息。

自由阅读课文,勾画文中表明时间和立足点变化的词句,整体把握文章内容。

在阅读过程中,勾画表示时间和地点变化的词语,理清行文思路,例如,体现地点变化的词语有:草坝子、冰河、砾石堆、冰塔林、冰窟等。

2.绘制导图,梳理游踪。

参考景区游览示意图,大家根据勾画的词语,模仿景区游览示意图画出作者游览各拉丹冬的路线图,理清游踪。

游踪:走向各拉丹冬——在草坝子上——接近冰山——置身于冰窟

——再入冰河

作者游览路线图:

三、欣赏画面,把握特点。

1.跳读课文,概括画面

作者游览各拉丹冬时,在不同的立足点拍摄了一些画面。跳读课文,阅读文中的景物描写句段,抓住描写对象,用简洁的语言概括画面。

(1)身披白色披风的巨人。 (2)虔诚的跪拜大礼。

(3)坚冰丛莽间的砾石堆。 (4)宛若屏风的冰山。

(5)琼瑶仙境般的冰窟。

2.品读画面,把握特点。

在这些画面中,哪一幅最让你震撼 请结合描写语句,说说理由。

提示:结合景物描写的关键词句进行品析,把握各拉丹冬雄伟、圣洁与瑰奇的特点。

(1)远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。

“白色金字塔”,暗示雪山犹如帝王一般,“统领”一词又赋予雪山以帝王的行为,表现了各拉丹冬雪山的高大威严,令人敬畏

(2)挺拔的,敦实的,奇形怪状的,蜿蜓而立的。那些冰塔、冰柱、冰洞、冰廊、冰壁上徐徐垂挂冰的流苏,像长发披肩。小小 的我便蜷卧在这巨人之发下。太阳偶一露面,这冰世界便熠熠烁烁,光彩夺目。

这里表现出冰体形状之多,令人目不暇接,共同营造出一种 雄伟、圣洁、瑰奇的氛围,突出了各拉丹冬地区的原始风景给人 带来的精神震撼和心灵触动。

3.细读画面,分析手法。

本文描写了作者游览冰塔林时难得二见的景物,语言并不华丽,却能打动读者。你能说说其中的原因吗

提示:细读文中细写冰塔林的语段,结合“思考探究"第二题,找出具体语句,分析作者的写景手法。

(1)端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

作者并没有详细描写冰山裂纹和皱褶的形状,而是由此想象冰川、冰山的形成变化,把冰山的皱褶想象成年轮。这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”——大自然漫长、反复的变化,并由此认识到:这冰山、冰川其实是大自然历史的一部分。

(2)再如第10段对冰窟中的风的描写,写“冰窟"的温暖,表现的是一种带有幻觉色彩的异样感受,使得本来严酷的环境带上了一丝温情。冰窟中的风本应是寒冷刺骨的,可作者却“感觉不到冷",感喟于自然的永恒。这种细腻的感受富有女性特点,而超越眼前景物的思绪又颇有个人色彩。

小结:

在描写眼前景物的同时,作者往往并不停留于具体的描写,而是捕捉所写景物的神韵,并将主观的感受、想象与客观的描写结合在一起,将读者的思绪引向时间的远处或思考的深处。这样写法虚实结合,主客相融,带给读者一种富于厚度和深度

拓展延伸——加深对写法的理解

基于对这种类乎万物有灵、自然崇拜色彩的雪山精神的耳濡目染,使马丽华在下笔描绘雪域风物的时候,尤其善于捕捉它们内在的神韵。

— 王社良《马丽华:特立独行的雪域文化歌者)

第二课时

一、观看视频,略谈感受。

1.观看视频片段,感知各拉丹冬的壮丽景象。

2.阅读下面林非的话,说说你的理解。

摄影和电视长于表现“我眼中的风景",而游记则长于表现“我心中的风景”。

游记的主体内容一般是对景物风貌的描写,但表达的重点却是作者的情感与思想。阅读游记,要读出作者的感受与思考,要从外部世界中读出观景主体内部的精神世界。

二、品读体验,体会情思。

1.找一找。

默读课文,找出并勾画表现作者游览过程中身心感受的语句。

2.分一分。

根据身心感受的具体内容,尝试将勾画的语句分类。例如“表现身体状况,表现心理感受”等。

(1)表现身体状况。

例如:

此刻倒霉迹象接踵而至,频频小震酝酿着某一两次大地震: 手背生起冻疮,肩背脖颈疼痛得不敢活动,连夜高烧,不思饮 食……

头痛,恶心,双脚绵软,呼吸困难——典型的缺氧反应,外加新伤剧痛。

(2)表现内心感受。

例如:

“我要死了。"

而我似乎已经衰竭,心想碰巧哪一口气提不上来,就长眠于此。

(3)表现观景思绪。

例如:

端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱裙,想象着在 漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是 否就是年轮。

那是坚冰之下的流水之声,它一刻不停,从这千山之质、万 水之源的藏北高原流出,开始演绛长江的故事。

3.读一读。

有感情地分类朗读表现作者感受的语句。

4.辨一辨。

作者反复描写自己的身心感受,是想赞美各拉丹冬险峻的 美景,表现大自然鬼斧神工的创造力,还是想凸显人的坚韧伟大

(1)以身心感受形成潜在线索。

随着作者身体状况越来越糟,作者对各拉丹冬的感受与理解越来越细腻,想象也越来越富有诗意。

作者细腻的感受从侧面表现出各拉丹冬自然环境的艰险,也表现出作者的乐观与坚强,带给读者亲切、真实、可信的阅读感受。

(2)作者呈现大量痛苦的身心感受,符合她对自己“苦难美至上主义者”的定位。

我始终认为,缺乏苦难,人生将剥落全部光彩,幸福更无从谈起,要是有一百次机会让我选择,第一百零一次我仍然选择苦难。

——刘延《如风的马丽华》

作者在身体的痛苦中坚持心灵的行走,做该做的事情,增添了几分苦难美和悲壮美的色彩。

齐读语段,感悟马丽华的对大自然的敬畏之情。

大自然并不因、也不为谁的存在而存在,即便没有人类,它依然万古长存。万千物象合成一个自然,万千物象又都是自然之子。大自然如此无一遗漏地包容了一切,当然包括微不足道的人类,当然也包括了更加微不足道的个人命运,以及通常我们所称之为欣悦或苦恼的幸与不幸。

——马丽华《藏北启示: 超越苦难》

三、对比阅读,品味语言。

不同的游记,我们可以读出作者不同的审美倾向。《壶口瀑布》和《在长江源头各拉丹冬》同是表现雄浑壮阔的景象,但二者表达各有不同,试从语言风格的角度进行对比品析。

1.速读全文,把握风格。

速读两篇文章,感受各自的语言风格。进行简要概括,完成下面的表格。

篇目 语言风格

《壶口瀑布》

《在长江源头各拉丹冬》

篇目 语言风格

《壶口瀑布》 精致典雅,动态感强善用拟人,表现力强

《在长江源头各拉丹冬》 平实随性而又十分工巧简洁而又不失幽默

2.品读语句,对比分析。

选择能够体现两篇文章语言特点的典型语句,进行对比朗读和品析。

(1)于是又有一些各自夺路而走的,乘隙而进的,折返迂回的,它们在龙槽两边的滩壁上散开来,或钻石觅缝,汩汩如泉;或淌过石板,潺潺成溪;或被夹在石间,哀哀打旋。还有那顺壁挂下的,亮晶晶的如丝如缕……

——《壶口瀑布》

梁衡以短促急骤的句式突出动态之美、声音之美、色彩之美,让人有身临其境之感。尤其作者连用“夺路而走”“乘隙而进”“折返迂回"三个常用于写人的四字词语,描写壶口附近的河水,将水的流淌方式写成人的动作,使其一下子就带有了不同的情感,甚至成为人遭遇困难、阻碍时选择、心态的象征——有的果断放弃,有的伺机而动,有的灰心退却。

(2)远方白色金字塔的各拉丹冬统领着冰雪劲旅,天地间浩浩苍苍。这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

— 《在长江源头各拉丹东》

马丽华以洗练的语言大笔挥洒,以沉静的语言体现深邃、广 阔、渺远的理性思考。

(3)活动时只能以极轻极慢的动作进行,犹如霹雳舞的“太空步"。

这里描写自己由于病痛而行动迟缓,幽默地将其比作霹雳 舞中的一种舞步,让人忍俊不禁。

(4)正是在后退的当儿,脚下一滑,分外利落地一屁股坐在冰河上,裂骨之痛随之袭来。

这里描写自己拍摄冰山时摔倒的情形和感受,痛彻心扉,但 读来让人感受到作者乐观、坚强的精神。

四、延伸阅读,走向深入

马丽华以昂扬的激情和执着的坚守,27年间以西藏为背景 创作了大量的优质作品,被誉为“西藏的歌者”。

1.阅读资料,走近作者。

(1)阅读助读资料,感受马丽华与西藏的浓浓情缘

材料一:

马丽华1976年来到西藏,直到2003年才离开,她把全部的 精力和热情用来书写西藏,她所创作的关于西藏题材的一系列 散文作品,是对其“做西藏的歌者"的最好诠释,是一曲曲为雪城高原谱写的动人的歌。她始终以西藏社会生活的参与者、西藏 特有风貌的记录者和西藏地域文化的传播者的角色,深入西藏 这个丰富的所在,深情地为雪域高原吟唱。

材料二:

在西藏的特殊而珍贵的岁月,对马丽华来说也有着深远的

意义和影响。回顾这些年在西藏的经历,马丽华动情地说:“再体味着这片高地施予我的宽阔、宽厚、宽容、宽松,它深刻地影 了我的人生和文笔,我知道自己中庸、豁达、平和与泛爱的心 境由何而来。”

(2)小结。

漫长的融入和参与中,西藏对于马丽华而言已然意味着一

生活方式,一种精神追求。她曾深情地说,西藏是她的现实世界,也是她的精神世界,地在西藏生活的时间,是她人生中最有价值的部分。确实,从某种意义上说,西藏已经深深地融人马丽华的个体生命中了。

2.主题拓展,延伸阅读。

大家从藏区独特文化的角度人手,开展主题式阅读,探寻藏地人文密码。

推荐阅读《藏北游历》《苦难旅程》,感受马丽华对人生苦难的超越,对藏族文化的求索。阅读这些作品之后,可以制作读书卡片或者举办读书交流会等,以此来检验阅读的收获。

学有余力的学生,可以继续开展系列阅读由单篇阅读走向整本阅读,拓宽阅读的视域。

感谢收看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读