4.3牛顿第二定律 课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 4.3牛顿第二定律 课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 85.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-27 19:06:15 | ||

图片预览

文档简介

4.3 牛顿第二定律

人教版必修第一册

1.1 课程目标:

(1)课标总体要求:

通过实验探究物体运动的加速度与物体受力、物体质量的关系。理解牛顿第二定律,能应用牛顿运动定律解释生产生活中的有关现象、解决有关问题。

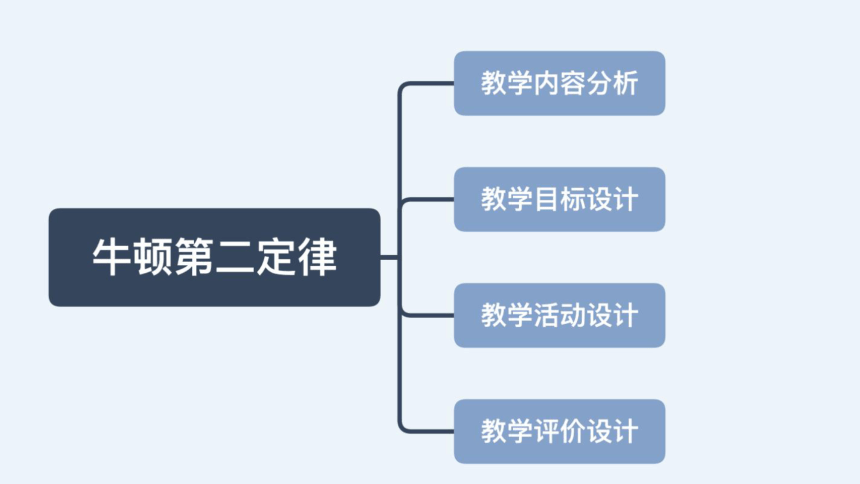

一、教学内容分析

(2)课标分解于本节课:

1.学生学什么

“通过实验,探究物体运动的加速度与物体受力、物体质量的关系”基于上一节实验课得出的图像分析得出牛顿第二定律的表达式F=ma。

“理解牛顿第二定律的内容”是指理解合力与加速度的瞬时性、矢量性,以及牛顿第二定律的“桥梁”作用。

1.1 课程目标:

2.学到什么程度

“理解牛顿第二定律的瞬时性”:

本节课学生需要体会合力变化,加速度就变化,某一时刻物体的加速度要与该时刻的受力所对应,对于涉及到弹簧、杆绳的瞬时性问题本节不作讨论。

“理解牛顿第二定律的矢量性”:

本节课学生需要知道加速度方向与合力方向相同,并在具体情景中能根据其中一个量的方向判断另一个量的方向,对于牛顿第二定律的分坐标书写不做要求。

“应用牛顿第二定律”:

本节课是应用牛顿第二定律进行简单的计算,不涉及复杂的力分解与合成。

一、教学内容分析

1.1 课程目标:

3.如何学

“理解牛顿第二定律”:

本节课是通过让学生观察力传感器与加速度测量仪所得图像的瞬时对应关系、利用牛顿第二定律分析处理生活中简单问题的过程中,体会牛顿第二定律的瞬时性和矢量性。

一、教学内容分析

1.2 教材分析:

一、教学内容分析

根据课标要求,教材以问题的形式引入,强调可以从上一节的探究实验对的数据来寻找加速度、力、质量的关系,展示符合学生真实实验体验的图像素材,引导学生通过分析基于数据的图像来获取规律,并通过力的单位定义分析了表达式如何从F=kma变成F=ma。

教材最后用两道联系生活实际的例题来引导学生学会利用牛顿第二定律分析和解决问题,这样的设计与课程标准中联系生活实际,从多个角度创设情景提出问题的要求相契合。

1.3 学情分析:

一、教学内容分析

学生在前面的学习过程中,经历了弹力与形变量、滑动摩擦力与压力大小的关系的探究体验,很容易猜想出a-F图像应该过原点,得出F=kma的结论,对F=kma变成F=ma对学生而言比较陌生而抽象。

在牛顿第二定律的瞬时性理解方面学生很容易感知到力变化运动就变化,但还应进一步深入到具体的某一时刻物体的加速度应该与该时刻的受力对应。

2.1、教学目标设计:

二、教学目标设计

1. 分析实验探究的数据,写出加速度与力、质量关系的表达式,描述牛顿第二定律的内容(科学探究、科学态度与责任、物理观念)

2. 根据力的单位定义说出F=kma是如何变成F=ma的(科学思维)

3. 理解牛顿第二定律的矢量性,瞬时性(物理观念、科学思维)

4. 用牛顿第二定律分析和处理实际生活中的简单问题(科学思维)

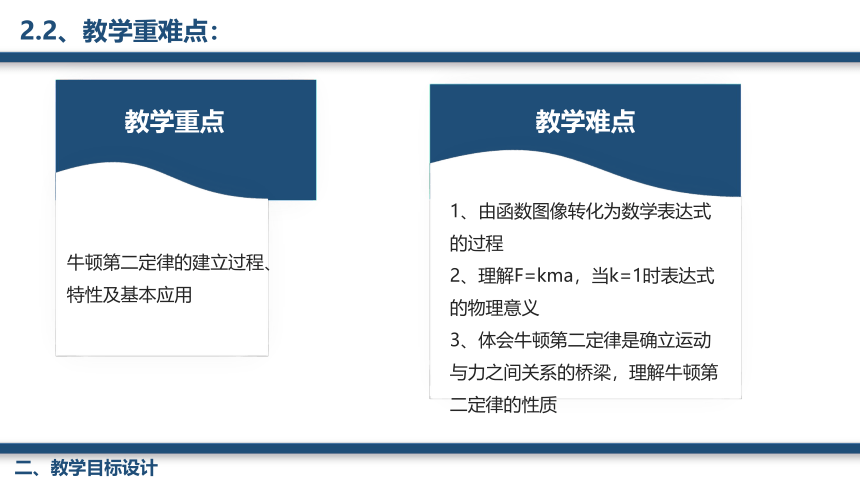

2.2、教学重难点:

二、教学目标设计

1、由函数图像转化为数学表达式的过程

2、理解F=kma,当k=1时表达式的物理意义

3、体会牛顿第二定律是确立运动与力之间关系的桥梁,理解牛顿第二定律的性质

教学难点

牛顿第二定律的建立过程、特性及基本应用

教学重点

3.1、教法与学法:

三、教学活动设计

3.2、教学框架:

三、教学活动设计

认知

冲突

情境迁移

思维

火花

合作

探究

自主

思考

规律

探究

实验情境

启发讲授

实验探索

小组

展示

导(教师)

学(学生)

3.3 教学活动

三、教学活动设计

引入:

利用上节实验课的装置,设置A、B组实验。A组用三个钩码拉动装有钩码的小车,B组用一个钩码拉动空小车。同时释放小车,A组的三个钩码先落地还是B组的一个钩码先落地?为什么?

与上节实验课结合紧密的同时制造认知冲突,引起学生注意,导入新课

3.3 教学活动

三、教学活动设计

根据上一节课所得到的实验结论展开讨论与交流:

问题1在上一次的实验过程中,不同的同学得到的a-F图像以及a-1/m图像。如图所示,根据图像同学们认为加速度与合外力有何关系?

问题2同学们的图像与猜测不符合的原因是什么?如何进一步证实我们的猜想?

基于证据形成猜想,得出结论,并对探究过程进行评估与反思。形成严谨准确的科学探究态度。

环节一:

3.3 教学活动

三、教学活动设计

环节二:

结合数学中的正比例函数,同学们想一想用一个公式来表示a、m、F之间的关系。

体会规律的图像描述、数学表达、文字描述。

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

环节三:

对表达式F=kma中的k以及F的单位展开思考和讨论。

问题设计:

1、F=kma中k是什么物理量呢?有何物理意义呢?结合G=mg,同学们认为k的取值是多少呢?

2、根据等式的性质,等式左右两边的单位应相同,那意味着1N=1kg.m/s2,那1N有何含义呢?

体会表达式如何从F=kma变成F=ma。

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

环节四:

牛顿第二定律的瞬时性与矢量性。

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

基于真实情境应用牛顿第二定律进行简单的计算

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

滑块在水平桌面上运动实验结果:

2、对比测量值与真实值,发现了什么?

3、根据手机质量758.2g、拉力1.74N以及加速度的测量值1.19m/s2,估算桌面的摩擦力大小。

体会每个力都会产生加速度,决定物体运动的是合力产生的加速度

经历根据力求加速度和从加速度求力的过程,体会牛顿第二定律的桥梁作用。

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

情景迁移:

小车实验中,小车B重50g,每个钩码50g,平衡摩擦力后,根据牛顿第二定律求:

只挂一个钩码时小车的加速度 。

钩码做什么运动?绳子的拉力等于重力吗?

首尾呼应,让学生养成根据运动分析受力和根据受力分析运动的习惯。

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

(六)课堂小结:

一、牛顿第二定律的内容

1.内容:物体加速度的大小跟它受到的作用力成_____比,跟它的质量成_____比,加速度的方向跟作用力的方向_____.

2.表达式

(1)表达式:F=_____,式中k是比例系数,F是物体所受的____.

(2)国际单位制中:F=_____

二、力的单位

1.国际单位:力的单位是____,简称____,符号____

2.1N的定义:使质量为1 kg的物体产生1 m/s2的加速度的力规定为1 N,即1 N=___________________.

3.比例系数k的意义

(1)在F=kma中,k的选取有一定的任意性.

(2)在国际单位制中k=____,牛顿第二定律的数学表达式为_________,式中F、m、a的单位分别为____、____、____.

三、牛顿第二定律的理解

1.牛顿第二定律具有________、________、________、________、________、________六大特性。

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

板书设计:

4.1、导学案设计:

四、教学评价设计

4.1、导学案设计:

四、教学评价设计

人教版必修第一册

1.1 课程目标:

(1)课标总体要求:

通过实验探究物体运动的加速度与物体受力、物体质量的关系。理解牛顿第二定律,能应用牛顿运动定律解释生产生活中的有关现象、解决有关问题。

一、教学内容分析

(2)课标分解于本节课:

1.学生学什么

“通过实验,探究物体运动的加速度与物体受力、物体质量的关系”基于上一节实验课得出的图像分析得出牛顿第二定律的表达式F=ma。

“理解牛顿第二定律的内容”是指理解合力与加速度的瞬时性、矢量性,以及牛顿第二定律的“桥梁”作用。

1.1 课程目标:

2.学到什么程度

“理解牛顿第二定律的瞬时性”:

本节课学生需要体会合力变化,加速度就变化,某一时刻物体的加速度要与该时刻的受力所对应,对于涉及到弹簧、杆绳的瞬时性问题本节不作讨论。

“理解牛顿第二定律的矢量性”:

本节课学生需要知道加速度方向与合力方向相同,并在具体情景中能根据其中一个量的方向判断另一个量的方向,对于牛顿第二定律的分坐标书写不做要求。

“应用牛顿第二定律”:

本节课是应用牛顿第二定律进行简单的计算,不涉及复杂的力分解与合成。

一、教学内容分析

1.1 课程目标:

3.如何学

“理解牛顿第二定律”:

本节课是通过让学生观察力传感器与加速度测量仪所得图像的瞬时对应关系、利用牛顿第二定律分析处理生活中简单问题的过程中,体会牛顿第二定律的瞬时性和矢量性。

一、教学内容分析

1.2 教材分析:

一、教学内容分析

根据课标要求,教材以问题的形式引入,强调可以从上一节的探究实验对的数据来寻找加速度、力、质量的关系,展示符合学生真实实验体验的图像素材,引导学生通过分析基于数据的图像来获取规律,并通过力的单位定义分析了表达式如何从F=kma变成F=ma。

教材最后用两道联系生活实际的例题来引导学生学会利用牛顿第二定律分析和解决问题,这样的设计与课程标准中联系生活实际,从多个角度创设情景提出问题的要求相契合。

1.3 学情分析:

一、教学内容分析

学生在前面的学习过程中,经历了弹力与形变量、滑动摩擦力与压力大小的关系的探究体验,很容易猜想出a-F图像应该过原点,得出F=kma的结论,对F=kma变成F=ma对学生而言比较陌生而抽象。

在牛顿第二定律的瞬时性理解方面学生很容易感知到力变化运动就变化,但还应进一步深入到具体的某一时刻物体的加速度应该与该时刻的受力对应。

2.1、教学目标设计:

二、教学目标设计

1. 分析实验探究的数据,写出加速度与力、质量关系的表达式,描述牛顿第二定律的内容(科学探究、科学态度与责任、物理观念)

2. 根据力的单位定义说出F=kma是如何变成F=ma的(科学思维)

3. 理解牛顿第二定律的矢量性,瞬时性(物理观念、科学思维)

4. 用牛顿第二定律分析和处理实际生活中的简单问题(科学思维)

2.2、教学重难点:

二、教学目标设计

1、由函数图像转化为数学表达式的过程

2、理解F=kma,当k=1时表达式的物理意义

3、体会牛顿第二定律是确立运动与力之间关系的桥梁,理解牛顿第二定律的性质

教学难点

牛顿第二定律的建立过程、特性及基本应用

教学重点

3.1、教法与学法:

三、教学活动设计

3.2、教学框架:

三、教学活动设计

认知

冲突

情境迁移

思维

火花

合作

探究

自主

思考

规律

探究

实验情境

启发讲授

实验探索

小组

展示

导(教师)

学(学生)

3.3 教学活动

三、教学活动设计

引入:

利用上节实验课的装置,设置A、B组实验。A组用三个钩码拉动装有钩码的小车,B组用一个钩码拉动空小车。同时释放小车,A组的三个钩码先落地还是B组的一个钩码先落地?为什么?

与上节实验课结合紧密的同时制造认知冲突,引起学生注意,导入新课

3.3 教学活动

三、教学活动设计

根据上一节课所得到的实验结论展开讨论与交流:

问题1在上一次的实验过程中,不同的同学得到的a-F图像以及a-1/m图像。如图所示,根据图像同学们认为加速度与合外力有何关系?

问题2同学们的图像与猜测不符合的原因是什么?如何进一步证实我们的猜想?

基于证据形成猜想,得出结论,并对探究过程进行评估与反思。形成严谨准确的科学探究态度。

环节一:

3.3 教学活动

三、教学活动设计

环节二:

结合数学中的正比例函数,同学们想一想用一个公式来表示a、m、F之间的关系。

体会规律的图像描述、数学表达、文字描述。

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

环节三:

对表达式F=kma中的k以及F的单位展开思考和讨论。

问题设计:

1、F=kma中k是什么物理量呢?有何物理意义呢?结合G=mg,同学们认为k的取值是多少呢?

2、根据等式的性质,等式左右两边的单位应相同,那意味着1N=1kg.m/s2,那1N有何含义呢?

体会表达式如何从F=kma变成F=ma。

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

环节四:

牛顿第二定律的瞬时性与矢量性。

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

基于真实情境应用牛顿第二定律进行简单的计算

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

滑块在水平桌面上运动实验结果:

2、对比测量值与真实值,发现了什么?

3、根据手机质量758.2g、拉力1.74N以及加速度的测量值1.19m/s2,估算桌面的摩擦力大小。

体会每个力都会产生加速度,决定物体运动的是合力产生的加速度

经历根据力求加速度和从加速度求力的过程,体会牛顿第二定律的桥梁作用。

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

情景迁移:

小车实验中,小车B重50g,每个钩码50g,平衡摩擦力后,根据牛顿第二定律求:

只挂一个钩码时小车的加速度 。

钩码做什么运动?绳子的拉力等于重力吗?

首尾呼应,让学生养成根据运动分析受力和根据受力分析运动的习惯。

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

(六)课堂小结:

一、牛顿第二定律的内容

1.内容:物体加速度的大小跟它受到的作用力成_____比,跟它的质量成_____比,加速度的方向跟作用力的方向_____.

2.表达式

(1)表达式:F=_____,式中k是比例系数,F是物体所受的____.

(2)国际单位制中:F=_____

二、力的单位

1.国际单位:力的单位是____,简称____,符号____

2.1N的定义:使质量为1 kg的物体产生1 m/s2的加速度的力规定为1 N,即1 N=___________________.

3.比例系数k的意义

(1)在F=kma中,k的选取有一定的任意性.

(2)在国际单位制中k=____,牛顿第二定律的数学表达式为_________,式中F、m、a的单位分别为____、____、____.

三、牛顿第二定律的理解

1.牛顿第二定律具有________、________、________、________、________、________六大特性。

3.3、教学活动:

三、教学活动设计

板书设计:

4.1、导学案设计:

四、教学评价设计

4.1、导学案设计:

四、教学评价设计