陕西省咸阳市2022-2023学年高一上学期第一次考试地理试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 陕西省咸阳市2022-2023学年高一上学期第一次考试地理试题(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-27 08:36:09 | ||

图片预览

文档简介

2022~2023学年度第一学期第一次月考

高一地理

注意事项:

1.本试题共14页,满分300分,时间150分钟。

2.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级和准考证号填写在答题卡上。

3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试题不回收。

第Ⅰ卷(选择题共140分)

一、选择题(本大题共35小题,每小题4分,共140分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

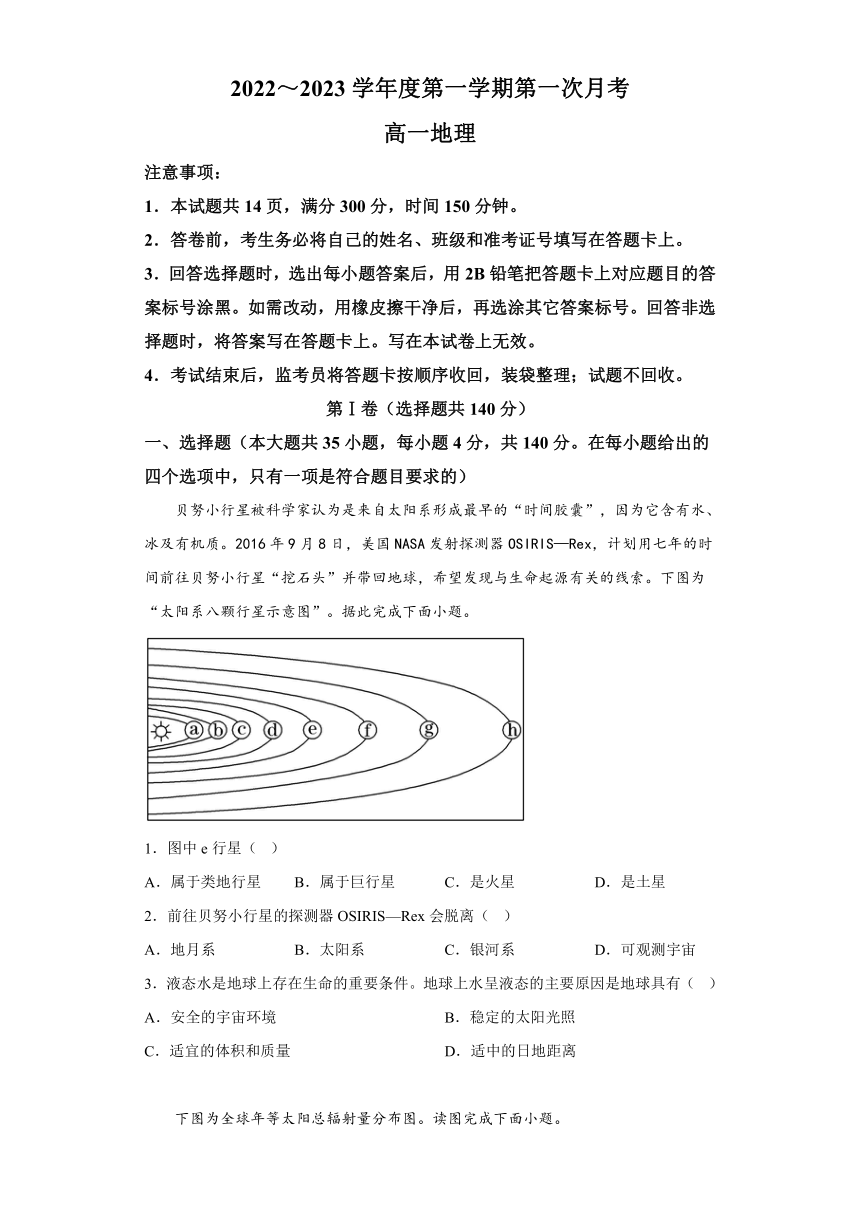

贝努小行星被科学家认为是来自太阳系形成最早的“时间胶囊”,因为它含有水、冰及有机质。2016年9月8日,美国NASA发射探测器OSIRIS—Rex,计划用七年的时间前往贝努小行星“挖石头”并带回地球,希望发现与生命起源有关的线索。下图为“太阳系八颗行星示意图”。据此完成下面小题。

1.图中e行星( )

A.属于类地行星 B.属于巨行星 C.是火星 D.是土星

2.前往贝努小行星的探测器OSIRIS—Rex会脱离( )

A.地月系 B.太阳系 C.银河系 D.可观测宇宙

3.液态水是地球上存在生命的重要条件。地球上水呈液态的主要原因是地球具有( )

A.安全的宇宙环境 B.稳定的太阳光照

C.适宜的体积和质量 D.适中的日地距离

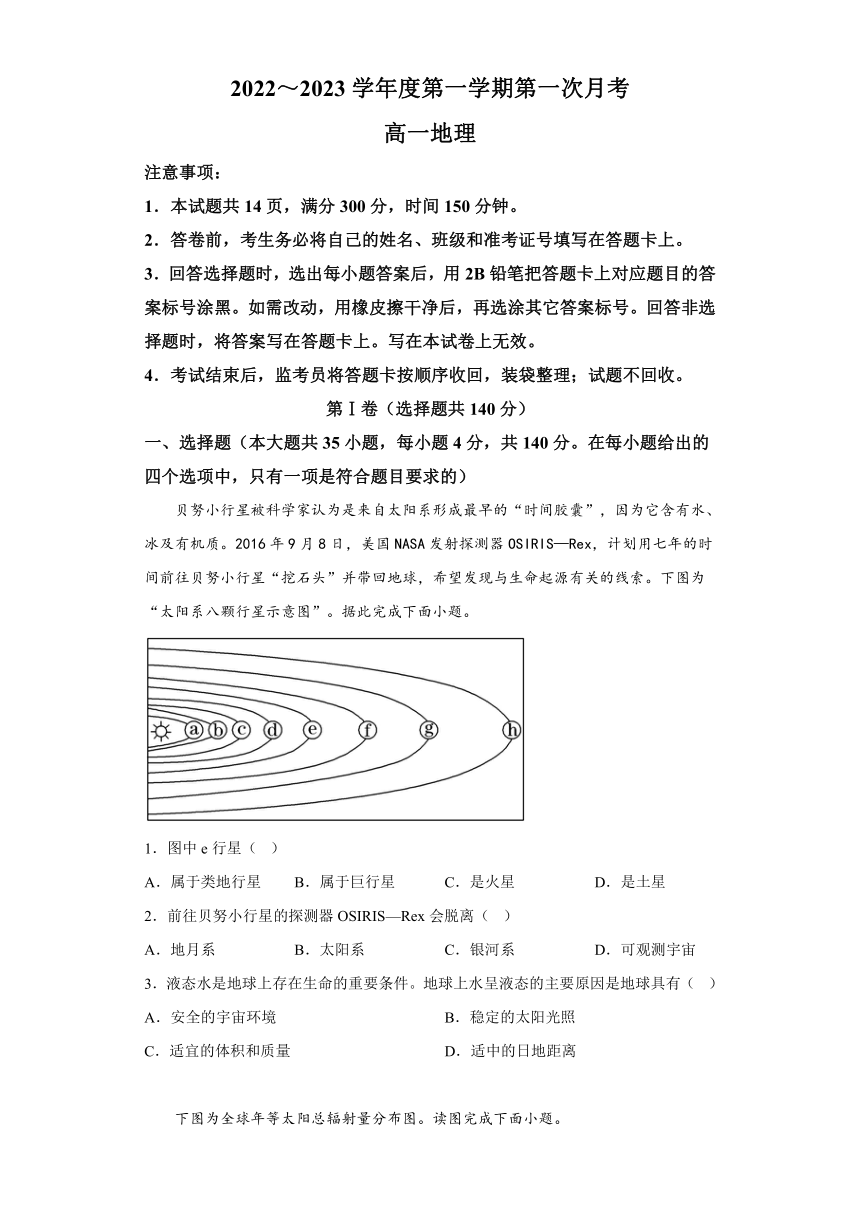

下图为全球年等太阳总辐射量分布图。读图完成下面小题。

4.由图可知( )

A.太阳辐射能存在由低纬向两极递减的规律

B.大陆年等太阳总辐射量较同纬度近海低

C.热带雨林气候区年等太阳总辐射量最为丰富

D.年等太阳总辐射量线a的数值为65

5.万物生长靠太阳,太阳出来喜洋洋,太阳是地球的能量源泉。下列现象与太阳辐射无关的是( )

A.地球上的水循环 B.煤、石油等矿物燃料的形成

C.利用地热能发电 D.地球上的大气运动

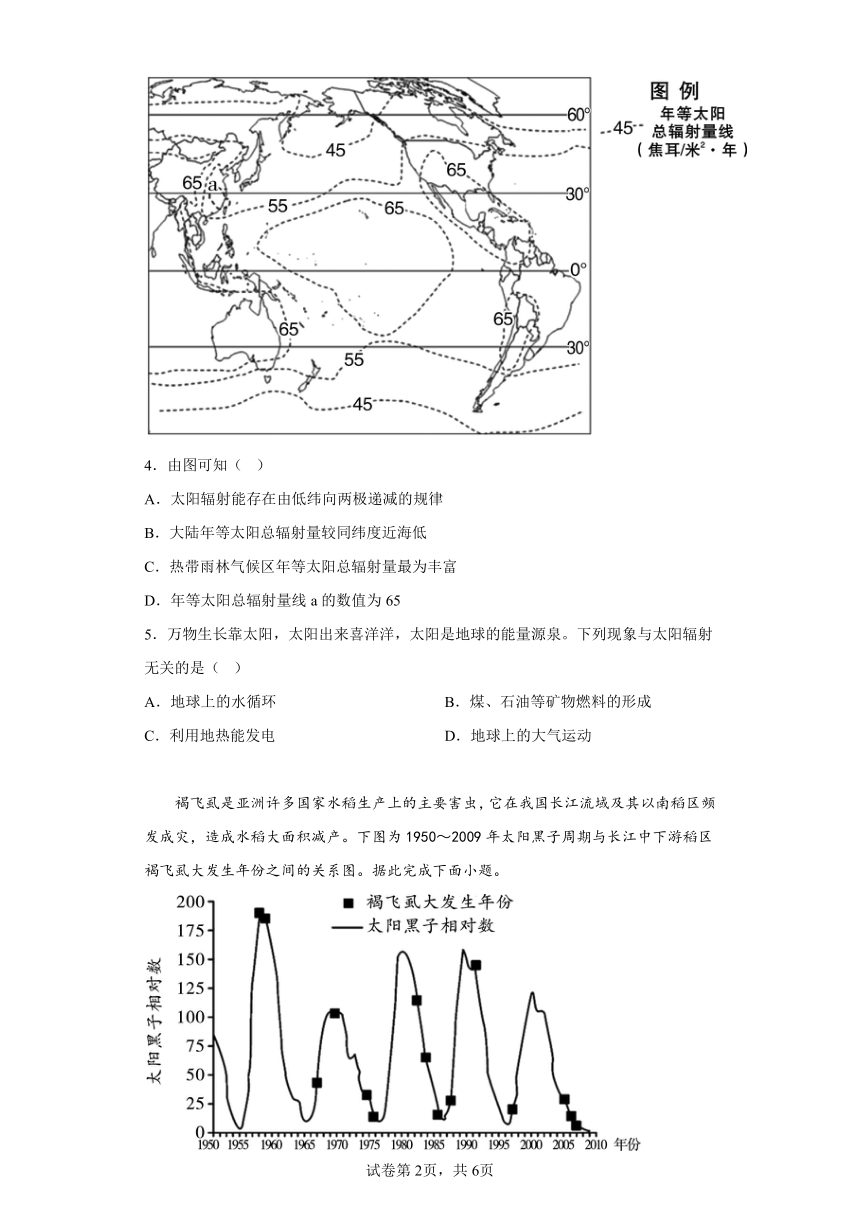

褐飞虱是亚洲许多国家水稻生产上的主要害虫,它在我国长江流域及其以南稻区频发成灾,造成水稻大面积减产。下图为1950~2009年太阳黑子周期与长江中下游稻区褐飞虱大发生年份之间的关系图。据此完成下面小题。

6.据图可知,褐飞虱大发生年份( )

A.具有11年左右的变化周期 B.与当年太阳黑子相对数呈正相关

C.主要出现在太阳黑子相对数增多阶段 D.主要出现在太阳黑子相对数减少阶段

7.太阳活动会对地球产生影响,在太阳活动高峰年( )

A.到达地球的可见光增强 B.空间站宇航员不宜出舱

C.看到极光的概率会降低 D.长波通信受到干扰

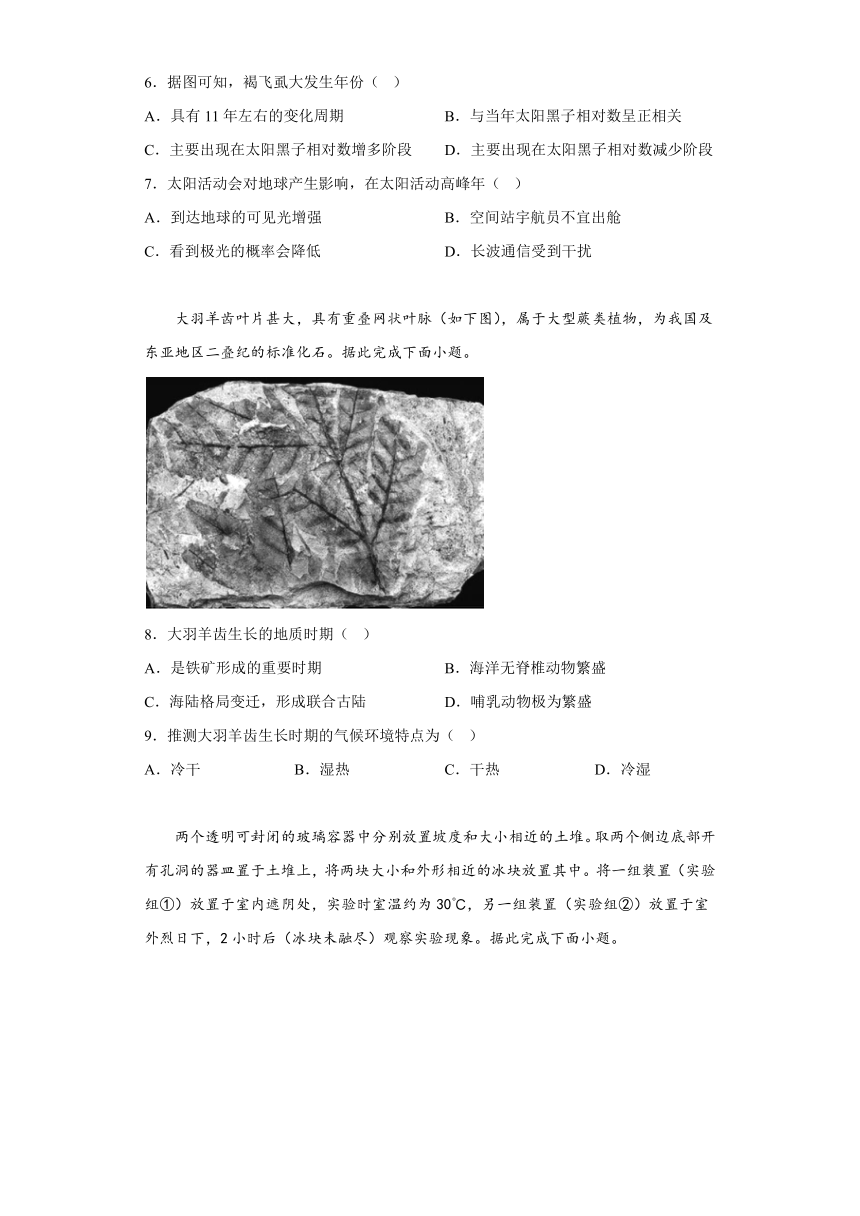

大羽羊齿叶片甚大,具有重叠网状叶脉(如下图),属于大型蕨类植物,为我国及东亚地区二叠纪的标准化石。据此完成下面小题。

8.大羽羊齿生长的地质时期( )

A.是铁矿形成的重要时期 B.海洋无脊椎动物繁盛

C.海陆格局变迁,形成联合古陆 D.哺乳动物极为繁盛

9.推测大羽羊齿生长时期的气候环境特点为( )

A.冷干 B.湿热 C.干热 D.冷湿

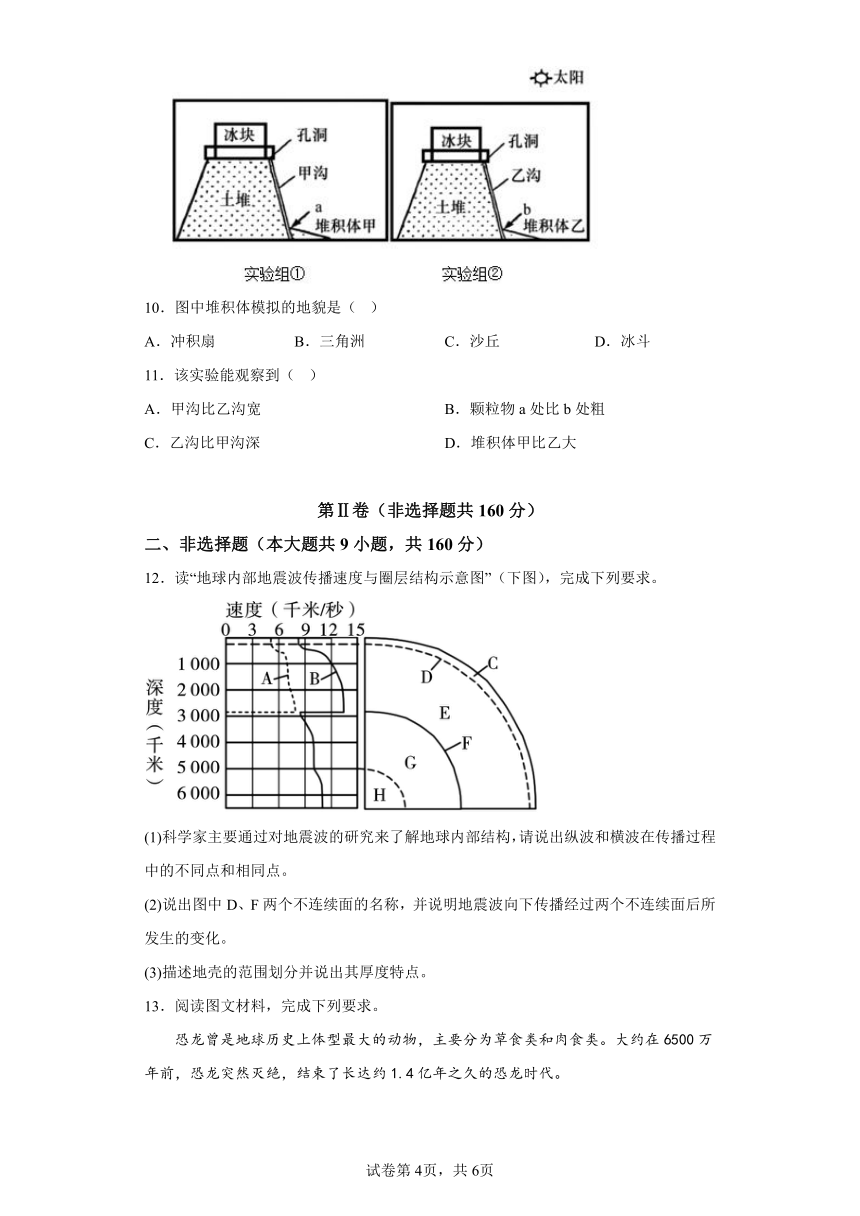

两个透明可封闭的玻璃容器中分别放置坡度和大小相近的土堆。取两个侧边底部开有孔洞的器皿置于土堆上,将两块大小和外形相近的冰块放置其中。将一组装置(实验组①)放置于室内遮阴处,实验时室温约为30℃,另一组装置(实验组②)放置于室外烈日下,2小时后(冰块未融尽)观察实验现象。据此完成下面小题。

10.图中堆积体模拟的地貌是( )

A.冲积扇 B.三角洲 C.沙丘 D.冰斗

11.该实验能观察到( )

A.甲沟比乙沟宽 B.颗粒物a处比b处粗

C.乙沟比甲沟深 D.堆积体甲比乙大

第Ⅱ卷(非选择题共160分)

二、非选择题(本大题共9小题,共160分)

12.读“地球内部地震波传播速度与圈层结构示意图”(下图),完成下列要求。

(1)科学家主要通过对地震波的研究来了解地球内部结构,请说出纵波和横波在传播过程中的不同点和相同点。

(2)说出图中D、F两个不连续面的名称,并说明地震波向下传播经过两个不连续面后所发生的变化。

(3)描述地壳的范围划分并说出其厚度特点。

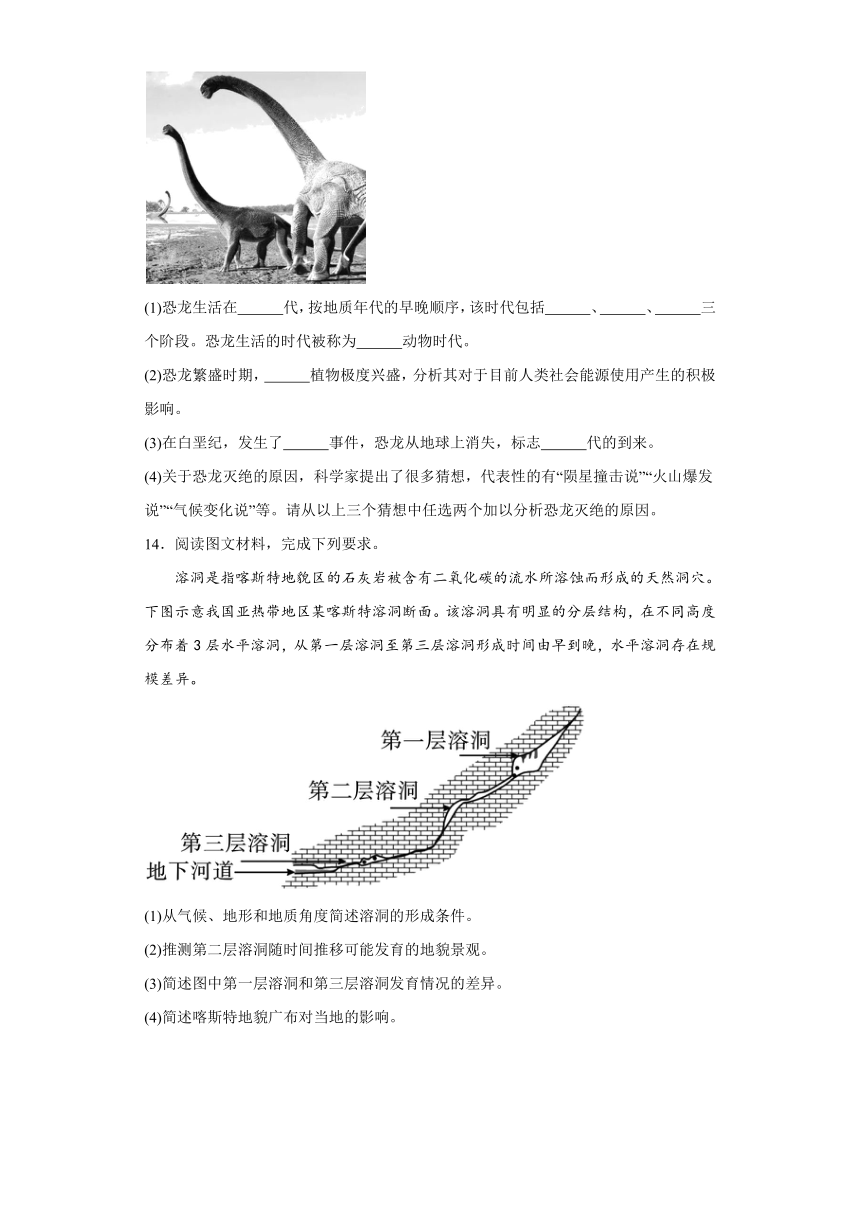

13.阅读图文材料,完成下列要求。

恐龙曾是地球历史上体型最大的动物,主要分为草食类和肉食类。大约在6500万年前,恐龙突然灭绝,结束了长达约1.4亿年之久的恐龙时代。

(1)恐龙生活在 代,按地质年代的早晚顺序,该时代包括 、 、 三个阶段。恐龙生活的时代被称为 动物时代。

(2)恐龙繁盛时期, 植物极度兴盛,分析其对于目前人类社会能源使用产生的积极影响。

(3)在白垩纪,发生了 事件,恐龙从地球上消失,标志 代的到来。

(4)关于恐龙灭绝的原因,科学家提出了很多猜想,代表性的有“陨星撞击说”“火山爆发说”“气候变化说”等。请从以上三个猜想中任选两个加以分析恐龙灭绝的原因。

14.阅读图文材料,完成下列要求。

溶洞是指喀斯特地貌区的石灰岩被含有二氧化碳的流水所溶蚀而形成的天然洞穴。下图示意我国亚热带地区某喀斯特溶洞断面。该溶洞具有明显的分层结构,在不同高度分布着3层水平溶洞,从第一层溶洞至第三层溶洞形成时间由早到晚,水平溶洞存在规模差异。

(1)从气候、地形和地质角度简述溶洞的形成条件。

(2)推测第二层溶洞随时间推移可能发育的地貌景观。

(3)简述图中第一层溶洞和第三层溶洞发育情况的差异。

(4)简述喀斯特地貌广布对当地的影响。

试卷第6页,共6页

1.B 2.A 3.D

【解析】1.太阳系八颗行星,按与太阳的距离由近及远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,可判断出e行星是木星,属于属于巨行星,B对,CD错;abcd为类地行星,A错。故选B。

2. 探测器OSIRIS—Rex位于地球上,前往贝努小行星,会脱离地月系,A符合题意;由材料可知,贝努小行星位于太阳系,因此前往贝努的探测器OSIRIS—Rex不会脱离太阳系,太阳系位于银河系和可观测宇宙,因此也不会脱离银河系和可观测宇宙,BCD不符合题意。故选A。

3. 地球与太阳距离适中,公转和自转周期适当,地球表面平均湿度保持在15℃左右,有利于液态水的存在和生命过程发生、发展,D正确;安全的宇宙环境、 稳定的太阳光照、 适宜的体积和质量与水呈液态无关,ABC错。故选D。

【点睛】地球存在生命的条件与地球所处的安全的宇宙环境和自身的有利条件有密切关系。太阳正处于壮年期,状态稳定;行星及小行星各行其道、互不干扰;地球与太阳距离适中,公转和自转周期适当,地球表面平均湿度保持在15℃左右,有利于液态水的存在和生命过程发生、发展;地球具有适中的体积和质量,其引力可使大量的气体聚集在地球的周围,形成包围地球的大气层;地球有液态水。

4.A 5.C

【解析】4.由图可知,太阳辐射能存在由低纬向两极递减的规律,A正确。大陆内部地区海拔较高,降水较沿海地区少,所以太阳辐射能较同纬度近海的数值高,B错误。热带雨林气候区阴雨天多,不是最为丰富地区,C错误。等年辐射总量线a在55和45之间,不会等于65,D错误。故选A。

5.地热发电站利用的地热来自地球内部,与太阳辐射无关,C正确。石油和煤炭是地质时期生物能转化而来,生物能是利用太阳辐射进行光合作用而来,因此煤、石油等矿物燃料的形成与太阳辐射密切相关,B错误。地球上大气的运动和地球上的水循环的能量主要来源于太阳辐射,与太阳辐射密切相关,AD错误。故选C。

【点睛】地热能是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量,与太阳辐射无关。

6.D 7.B

【解析】6. 由图可知,15个褐飞虱大发生年份中,大多数处于太阳黑子相对数减少阶段,D项正确,C项错误。太阳黑子活动具有明显的11年左右的周期性,褐飞虱大发生年份分布比较分散,规律性不强,不具有11年左右的变化周期,A项错误。褐飞虱大发生年份与当年太阳黑子相对数不呈正相关,B项错误。故选D。

7.在太阳活动高峰年,太阳黑子数目增多,其发射的电磁波进入地球电离层,会引起电离层扰动,使地球上无线电短波通信受到影响,所以空间站宇航员不宜出舱,同时看到极光的概率会增多,B项正确,C、D两项错误。到达地球的可见光来源于太阳辐射,太阳黑子增多,到达地球的可见光并没有增强,A项错误。故选B。

【点睛】太阳活动高峰年,太阳黑子数目增多,发射的电磁波进入地球电离层,会引起电离层扰动,地球上无线电短波通信受到影响。太阳黑子活动周期是11年左右。

8.C 9.B

【解析】8.由材料信息可知,大羽羊齿属于大型蕨类植物,为二叠纪的标准化石,故含大羽羊齿化石的地层,其所属的地质时代是晚古生代,海陆格局表现出冈瓦纳古陆与劳亚古陆联合,形成联合古陆,C正确;元古宙是是铁矿和镍矿形成的重要时期,A错误;早古生代是海洋无脊椎动物时代,B错误;中生代陆地上爬行动物盛行,以恐龙为代表,D错误,所以选择C。

9.从冷热角度,大羽羊齿叶片甚大便于散热,如果气候寒冷,叶片较小,所以气候表现出“热”,AD错误;大羽羊齿是大型蕨类植物,植株高大,说明雨水充沛,表现出“湿”的特征,所以气候环境为湿热,C错误,B正确。故选B。

【点睛】晚古生代生物演化特征:植物界的第一次大发展-蕨类繁盛。泥盆纪被称为裸蕨时代,石炭-二叠纪称为蕨类时代,出现郁郁葱葱的森林景观。并在晚二叠出现裸子植物。动物界的两次大飞跃-从原始脊椎到有脊椎,从水中到陆地。泥盆纪称为鱼类时代。石炭二叠纪又称两栖类时代。出现原始的爬行动物。

10.A 11.C

【解析】10.根据图示可知,土堆是模拟山地,混合颗粒物在土堆(山前)堆积形成以沟口为顶点,呈扇形的堆积体甲和堆积体乙,即冲积扇,A正确;三角洲地貌通常位于河流入海口处,区域内地势低平,水流速度减缓,在入海口处堆积形成,三角洲地势低平,而图中模拟是山地向平地过渡区域,堆积体呈明显缓斜状态,因此图中堆积体模拟的地貌不是三角洲,B错误;沙丘是风力堆积地貌,C错误;冰斗是冰川侵蚀地貌,D错误。故选A。

11.实验组②在烈日下,实验组①在遮阴处,所以实验组②的冰块融化量更大,水量大,侵蚀的沟谷乙更深、更宽,形成的堆积体乙更大,C正确,AD错误;a、b位于堆积体顶部,都属于先沉积的大颗粒物,但实验组②水量大,搬运能力更强,故堆积体乙b处颗粒物粒径比堆积体甲a处更粗,B错误。故选C。

【点睛】河流在出山口,由于地形变缓,河流流速减慢,河流所携带物质在沟谷出口处不断堆积而成的扇状堆积体称为冲积扇。暂时性河流在山谷处因水流分散而形成的扇状堆积体称为洪积扇。冲积扇多分布于湿润地区,洪积扇多分布于干旱、半干旱地区。

12.(1)不同点:纵波的传播速度较快,可以通过固体、液体、气体传播;横波的传播速度较慢,只能通过固体传播。相同点:纵波和横波的传播速度都因介质不同而变化。

(2)D为莫霍面;F为古登堡面。在莫霍面下,纵(B)波和横(A)波的传播速度都明显增加;地震波向下经过古登堡面时,纵(B)波的传播速度突然下降,横(A)波完全消失。

(3)范围划分:地壳指地表至莫霍面之间的部分;厚度特点:地壳厚薄不一(厚度不均),大陆地壳较厚,大洋地壳较薄。

【分析】本大题以地球内部地震波传播速度与圈层结构示意图为材料,设置三道小题,涉及横波和纵波的区别、莫霍界面和古登堡界面、地壳等相关内容,考查学生对相关知识的掌握程度。

【详解】(1)地震波有纵波(P波)和横波(S波)之分。横波和纵波在传播过程中的不同点:纵波的传播速度快,可以通过固体、液体、气体传播;而横波的传播速度较慢,只能通过固体传播。纵波由地下传播至地表时,使物体上下颠簸;横波由地下传播至地表时,使物体左右摇晃。由上述分析可知,A波是传播速度较慢的横波;B波是传播速度较快的纵波。相同点:纵波和横波的传播速度都随着所通过物质的性质不同而变化。

(2)由上题分析可知,A波是横波,B波是纵波。地震波在经过地球内部一定深度时,波速会发生突然变化的面叫不连续面。地球内部有两个不连续面:一个在地面下平均17千米(陆地部分39~41千米,海洋部分平均5~10千米)处,叫莫霍界面(图中字母D),在莫霍界面下,纵波(B波)和横波(A波)的传播速度都明显增加;另一个在地下约2900千米处,叫古登堡界面(图中字母F),地震波经过古登堡界面,纵波(B波)的传播速度突然下降,横波(A波)完全消失。

(3)以莫霍界面和古登堡界面为界,把地球内部划分为地壳、地幔和地核三个圈层。其中地壳位于地面以下,莫霍界面以上,即位于地表和莫霍界面之间;地壳厚薄不一,大陆地壳厚,平均厚度为39~41千米;海洋地壳薄,平均厚度为5~10千米。

13.(1) 中生 三叠纪 侏罗纪 白垩纪 爬行

(2)裸子中生代大量裸子植物死亡,埋藏于地层中,形成了目前人类社会大量使用的化石燃料——煤炭。

(3) 物种(生物)大灭绝 新生

(4)“陨星撞击说”:陨星是来自于地球外部的小行星,如果陨星体积、质量较大,与地球撞击会在地球表面形成巨大的撞击力,产生强烈震动,引发森林大火,导致许多生物死亡。大火产生大量烟尘遮蔽阳光,植被难以生长,食草动物因饥饿而大批死亡。另外,大量烟尘弥漫天空,植物无法进行光合作用,大气中氧含量变得极低。这些因素综合作用,造成了恐龙的灭绝。“火山爆发说”:大规模、大范围的火山爆发,大量火山熔岩喷出地表,大量火山灰进入大气,不利于生物的生存,破坏了恐龙的生存环境,导致恐龙灭绝。“气候变化说”:受板块运动等的影响,地球上的气候发生变化,由温暖湿润的气候环境逐渐演变为寒冷干燥的气候环境,导致恐龙灭绝。

【分析】本大题以恐龙为材料,涉及中生代生物进化相关知识,考查学生灵活运用知识的能力,综合思维等学生素养。

【详解】(1) 恐龙生活在中生代,该时期包括三叠纪、侏罗纪、白垩纪。这一时期爬行动物物种丰富,优势动物是爬行动物,被称为“爬行动物的时代”。

(2) 恐龙生活的时期是中生代,裸子植物极度兴盛,在陆地植物中占主要地位。中生代也是主要的成煤期。原因是中生代大量裸子植物死亡,埋藏于地层中,形成了目前人类社会大量使用的化石燃料-煤炭。

(3) 中生代末期的白垩纪,发生了物种大灭绝事件,绝大多数物种从地球上消失,包括我们熟悉的恐龙,成为中生代结束的标志。

(4)陨星撞击说:科学家指出,6500万年以前,一颗直径10公里的巨大陨石撞击地球,在地球表面形成巨大的撞击力,产生强烈震动,引发森林大火,导致许多生物死亡;扬起大量烟尘遮蔽天空,地球环境进入“核冬天”;大火产生大量烟尘遮蔽阳光,植被难以生长,食草动物因饥饿而大批死亡。另外,大量烟尘弥漫天空,植物无法进行光合作用,大气中氧含量变得极低。这些因素综合作用,造成了恐龙的灭绝。

火山爆发说:白垩纪末期,地球上在海洋底下发生了一系列大规模的火山爆发,大量火山熔岩喷出地表,大量火山灰进入大气,进而引起了陆地自然环境的变化,火山喷发大量释放含盐元素,导致臭氧层破裂,有害的紫外线照射地球表面,造成恐龙灭亡。

气候变化说:6500万年前,受板块运动等的影响,地球气候陡然变化,气温大幅度下降,由温暖湿润的气候环境逐渐演变为寒冷干燥的气候环境,大气含氧量下降,令恐龙无法生存。

14.(1)气候:当地降水丰富,雨热同期,为流水溶蚀作用提供充足的水源。地形:当地地形起伏较大,有利于增强流水侵蚀作用。地质:以石灰岩为主的地质条件有利于流水溶蚀,形成地下溶洞。

(2)受流水不断侵蚀,内部发生坍塌,空间进一步扩大,溶洞内部发育石笋、石钟乳等地貌景观;如果溶洞顶部受流水或外力作用发生坍塌,还可能形成天坑地貌景观。

(3)第一层溶洞形成时间早,发育时间长,溶洞受流水溶蚀作用的时间长,溶洞发育的空间大,洞内发育典型的沉积地貌;第三层溶洞形成时间晚,发育时间短,溶洞受流水溶蚀作用的时间短,溶洞发育的空间小,洞内沉积地貌景观不突出。

(4)有利影响:喀斯特地貌景观独特,是良好的旅游资源,有利于发展旅游业。不利影响:地表崎岖,地质条件复杂,不利于交通建设;交通不便,不利于对外经济文化交流;岩层不稳定,不利于水利工程建设;耕地面积小且分散,土层薄,不利于发展农业;岩石裂隙发育,地表水资源短缺;保水性差,易造成水土流失;生态环境脆弱。

【分析】该题主要通过图文资料来考查喀斯特地貌相关知识,旨在考查信息获取能力和阐释能力等地理核心素养。

【详解】(1)溶洞是喀斯特地貌的一种典型地形。根据所学知识可知,喀斯特地貌是可溶性沉积岩在高温条件下被溶蚀,侵蚀,沉淀形成的地貌单元。该地为亚热带气候,雨热同期,为流水溶蚀作用提供充足的水源条件;从图中可以看出,该地地形起伏大,坡度大,雨水侵蚀作用明显;从材料中可知,该地主要为石灰岩,属于可溶性岩石,容易被溶蚀。

(2)从图中可以看出,第二层溶洞内部会不断受到流水的溶蚀作用,裂隙会越来越大,进而内部会在重力作用下崩塌,空间进一步会扩大;洞内会发育沉积地貌;出现石笋、石柱、石钟乳等地貌景观;如果顶部继续扩大,塌陷之后形成天坑景观。

(3)第一层溶洞是发育时间最早的,第三层是形成时间最晚的,由于第一层形成时间最早,受侵蚀的时间更久,因此溶洞内的空间更大;具有非常典型的沉地貌;第三层形成时间晚,受侵蚀时间较短,因此沉积地貌不显著,溶洞的发育空间也较小。

(4)喀斯特地貌广布对当地的影响既有有利影响,也有不利影响。有利影响主要体现在:天生桥之类的喀斯特地貌景观独特,是良好的旅游资源,对外地游客有很大的吸引力,有利于当地在此基础上发展旅游业,促进经济发展。不利影响包括:喀斯特地貌广布,造成地表崎岖不平,地质条件相当复杂,不利于进行交通建设;交通不便,严重影响当地与外界进行经济文化交流,导致区域闭塞;岩层稳定性很差,不利于进行水利工程建设,能源开发受限;地表崎岖,耕地面积小且分散,土层薄,不利于发展农业生产活动;岩石裂隙发育,地表水容易下渗,导致地表水资源短缺,影响生产生活;地表崎岖不平,水的流动性强,易造成水土流失;水土流失,加剧土壤流失,易出现石漠化现象;该地区生态一旦遭到破坏,很难恢复,生态环境非常脆弱。

答案第6页,共6页

答案第5页,共6页

高一地理

注意事项:

1.本试题共14页,满分300分,时间150分钟。

2.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级和准考证号填写在答题卡上。

3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.考试结束后,监考员将答题卡按顺序收回,装袋整理;试题不回收。

第Ⅰ卷(选择题共140分)

一、选择题(本大题共35小题,每小题4分,共140分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

贝努小行星被科学家认为是来自太阳系形成最早的“时间胶囊”,因为它含有水、冰及有机质。2016年9月8日,美国NASA发射探测器OSIRIS—Rex,计划用七年的时间前往贝努小行星“挖石头”并带回地球,希望发现与生命起源有关的线索。下图为“太阳系八颗行星示意图”。据此完成下面小题。

1.图中e行星( )

A.属于类地行星 B.属于巨行星 C.是火星 D.是土星

2.前往贝努小行星的探测器OSIRIS—Rex会脱离( )

A.地月系 B.太阳系 C.银河系 D.可观测宇宙

3.液态水是地球上存在生命的重要条件。地球上水呈液态的主要原因是地球具有( )

A.安全的宇宙环境 B.稳定的太阳光照

C.适宜的体积和质量 D.适中的日地距离

下图为全球年等太阳总辐射量分布图。读图完成下面小题。

4.由图可知( )

A.太阳辐射能存在由低纬向两极递减的规律

B.大陆年等太阳总辐射量较同纬度近海低

C.热带雨林气候区年等太阳总辐射量最为丰富

D.年等太阳总辐射量线a的数值为65

5.万物生长靠太阳,太阳出来喜洋洋,太阳是地球的能量源泉。下列现象与太阳辐射无关的是( )

A.地球上的水循环 B.煤、石油等矿物燃料的形成

C.利用地热能发电 D.地球上的大气运动

褐飞虱是亚洲许多国家水稻生产上的主要害虫,它在我国长江流域及其以南稻区频发成灾,造成水稻大面积减产。下图为1950~2009年太阳黑子周期与长江中下游稻区褐飞虱大发生年份之间的关系图。据此完成下面小题。

6.据图可知,褐飞虱大发生年份( )

A.具有11年左右的变化周期 B.与当年太阳黑子相对数呈正相关

C.主要出现在太阳黑子相对数增多阶段 D.主要出现在太阳黑子相对数减少阶段

7.太阳活动会对地球产生影响,在太阳活动高峰年( )

A.到达地球的可见光增强 B.空间站宇航员不宜出舱

C.看到极光的概率会降低 D.长波通信受到干扰

大羽羊齿叶片甚大,具有重叠网状叶脉(如下图),属于大型蕨类植物,为我国及东亚地区二叠纪的标准化石。据此完成下面小题。

8.大羽羊齿生长的地质时期( )

A.是铁矿形成的重要时期 B.海洋无脊椎动物繁盛

C.海陆格局变迁,形成联合古陆 D.哺乳动物极为繁盛

9.推测大羽羊齿生长时期的气候环境特点为( )

A.冷干 B.湿热 C.干热 D.冷湿

两个透明可封闭的玻璃容器中分别放置坡度和大小相近的土堆。取两个侧边底部开有孔洞的器皿置于土堆上,将两块大小和外形相近的冰块放置其中。将一组装置(实验组①)放置于室内遮阴处,实验时室温约为30℃,另一组装置(实验组②)放置于室外烈日下,2小时后(冰块未融尽)观察实验现象。据此完成下面小题。

10.图中堆积体模拟的地貌是( )

A.冲积扇 B.三角洲 C.沙丘 D.冰斗

11.该实验能观察到( )

A.甲沟比乙沟宽 B.颗粒物a处比b处粗

C.乙沟比甲沟深 D.堆积体甲比乙大

第Ⅱ卷(非选择题共160分)

二、非选择题(本大题共9小题,共160分)

12.读“地球内部地震波传播速度与圈层结构示意图”(下图),完成下列要求。

(1)科学家主要通过对地震波的研究来了解地球内部结构,请说出纵波和横波在传播过程中的不同点和相同点。

(2)说出图中D、F两个不连续面的名称,并说明地震波向下传播经过两个不连续面后所发生的变化。

(3)描述地壳的范围划分并说出其厚度特点。

13.阅读图文材料,完成下列要求。

恐龙曾是地球历史上体型最大的动物,主要分为草食类和肉食类。大约在6500万年前,恐龙突然灭绝,结束了长达约1.4亿年之久的恐龙时代。

(1)恐龙生活在 代,按地质年代的早晚顺序,该时代包括 、 、 三个阶段。恐龙生活的时代被称为 动物时代。

(2)恐龙繁盛时期, 植物极度兴盛,分析其对于目前人类社会能源使用产生的积极影响。

(3)在白垩纪,发生了 事件,恐龙从地球上消失,标志 代的到来。

(4)关于恐龙灭绝的原因,科学家提出了很多猜想,代表性的有“陨星撞击说”“火山爆发说”“气候变化说”等。请从以上三个猜想中任选两个加以分析恐龙灭绝的原因。

14.阅读图文材料,完成下列要求。

溶洞是指喀斯特地貌区的石灰岩被含有二氧化碳的流水所溶蚀而形成的天然洞穴。下图示意我国亚热带地区某喀斯特溶洞断面。该溶洞具有明显的分层结构,在不同高度分布着3层水平溶洞,从第一层溶洞至第三层溶洞形成时间由早到晚,水平溶洞存在规模差异。

(1)从气候、地形和地质角度简述溶洞的形成条件。

(2)推测第二层溶洞随时间推移可能发育的地貌景观。

(3)简述图中第一层溶洞和第三层溶洞发育情况的差异。

(4)简述喀斯特地貌广布对当地的影响。

试卷第6页,共6页

1.B 2.A 3.D

【解析】1.太阳系八颗行星,按与太阳的距离由近及远依次是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,可判断出e行星是木星,属于属于巨行星,B对,CD错;abcd为类地行星,A错。故选B。

2. 探测器OSIRIS—Rex位于地球上,前往贝努小行星,会脱离地月系,A符合题意;由材料可知,贝努小行星位于太阳系,因此前往贝努的探测器OSIRIS—Rex不会脱离太阳系,太阳系位于银河系和可观测宇宙,因此也不会脱离银河系和可观测宇宙,BCD不符合题意。故选A。

3. 地球与太阳距离适中,公转和自转周期适当,地球表面平均湿度保持在15℃左右,有利于液态水的存在和生命过程发生、发展,D正确;安全的宇宙环境、 稳定的太阳光照、 适宜的体积和质量与水呈液态无关,ABC错。故选D。

【点睛】地球存在生命的条件与地球所处的安全的宇宙环境和自身的有利条件有密切关系。太阳正处于壮年期,状态稳定;行星及小行星各行其道、互不干扰;地球与太阳距离适中,公转和自转周期适当,地球表面平均湿度保持在15℃左右,有利于液态水的存在和生命过程发生、发展;地球具有适中的体积和质量,其引力可使大量的气体聚集在地球的周围,形成包围地球的大气层;地球有液态水。

4.A 5.C

【解析】4.由图可知,太阳辐射能存在由低纬向两极递减的规律,A正确。大陆内部地区海拔较高,降水较沿海地区少,所以太阳辐射能较同纬度近海的数值高,B错误。热带雨林气候区阴雨天多,不是最为丰富地区,C错误。等年辐射总量线a在55和45之间,不会等于65,D错误。故选A。

5.地热发电站利用的地热来自地球内部,与太阳辐射无关,C正确。石油和煤炭是地质时期生物能转化而来,生物能是利用太阳辐射进行光合作用而来,因此煤、石油等矿物燃料的形成与太阳辐射密切相关,B错误。地球上大气的运动和地球上的水循环的能量主要来源于太阳辐射,与太阳辐射密切相关,AD错误。故选C。

【点睛】地热能是由地壳抽取的天然热能,这种能量来自地球内部的熔岩,并以热力形式存在,是引致火山爆发及地震的能量,与太阳辐射无关。

6.D 7.B

【解析】6. 由图可知,15个褐飞虱大发生年份中,大多数处于太阳黑子相对数减少阶段,D项正确,C项错误。太阳黑子活动具有明显的11年左右的周期性,褐飞虱大发生年份分布比较分散,规律性不强,不具有11年左右的变化周期,A项错误。褐飞虱大发生年份与当年太阳黑子相对数不呈正相关,B项错误。故选D。

7.在太阳活动高峰年,太阳黑子数目增多,其发射的电磁波进入地球电离层,会引起电离层扰动,使地球上无线电短波通信受到影响,所以空间站宇航员不宜出舱,同时看到极光的概率会增多,B项正确,C、D两项错误。到达地球的可见光来源于太阳辐射,太阳黑子增多,到达地球的可见光并没有增强,A项错误。故选B。

【点睛】太阳活动高峰年,太阳黑子数目增多,发射的电磁波进入地球电离层,会引起电离层扰动,地球上无线电短波通信受到影响。太阳黑子活动周期是11年左右。

8.C 9.B

【解析】8.由材料信息可知,大羽羊齿属于大型蕨类植物,为二叠纪的标准化石,故含大羽羊齿化石的地层,其所属的地质时代是晚古生代,海陆格局表现出冈瓦纳古陆与劳亚古陆联合,形成联合古陆,C正确;元古宙是是铁矿和镍矿形成的重要时期,A错误;早古生代是海洋无脊椎动物时代,B错误;中生代陆地上爬行动物盛行,以恐龙为代表,D错误,所以选择C。

9.从冷热角度,大羽羊齿叶片甚大便于散热,如果气候寒冷,叶片较小,所以气候表现出“热”,AD错误;大羽羊齿是大型蕨类植物,植株高大,说明雨水充沛,表现出“湿”的特征,所以气候环境为湿热,C错误,B正确。故选B。

【点睛】晚古生代生物演化特征:植物界的第一次大发展-蕨类繁盛。泥盆纪被称为裸蕨时代,石炭-二叠纪称为蕨类时代,出现郁郁葱葱的森林景观。并在晚二叠出现裸子植物。动物界的两次大飞跃-从原始脊椎到有脊椎,从水中到陆地。泥盆纪称为鱼类时代。石炭二叠纪又称两栖类时代。出现原始的爬行动物。

10.A 11.C

【解析】10.根据图示可知,土堆是模拟山地,混合颗粒物在土堆(山前)堆积形成以沟口为顶点,呈扇形的堆积体甲和堆积体乙,即冲积扇,A正确;三角洲地貌通常位于河流入海口处,区域内地势低平,水流速度减缓,在入海口处堆积形成,三角洲地势低平,而图中模拟是山地向平地过渡区域,堆积体呈明显缓斜状态,因此图中堆积体模拟的地貌不是三角洲,B错误;沙丘是风力堆积地貌,C错误;冰斗是冰川侵蚀地貌,D错误。故选A。

11.实验组②在烈日下,实验组①在遮阴处,所以实验组②的冰块融化量更大,水量大,侵蚀的沟谷乙更深、更宽,形成的堆积体乙更大,C正确,AD错误;a、b位于堆积体顶部,都属于先沉积的大颗粒物,但实验组②水量大,搬运能力更强,故堆积体乙b处颗粒物粒径比堆积体甲a处更粗,B错误。故选C。

【点睛】河流在出山口,由于地形变缓,河流流速减慢,河流所携带物质在沟谷出口处不断堆积而成的扇状堆积体称为冲积扇。暂时性河流在山谷处因水流分散而形成的扇状堆积体称为洪积扇。冲积扇多分布于湿润地区,洪积扇多分布于干旱、半干旱地区。

12.(1)不同点:纵波的传播速度较快,可以通过固体、液体、气体传播;横波的传播速度较慢,只能通过固体传播。相同点:纵波和横波的传播速度都因介质不同而变化。

(2)D为莫霍面;F为古登堡面。在莫霍面下,纵(B)波和横(A)波的传播速度都明显增加;地震波向下经过古登堡面时,纵(B)波的传播速度突然下降,横(A)波完全消失。

(3)范围划分:地壳指地表至莫霍面之间的部分;厚度特点:地壳厚薄不一(厚度不均),大陆地壳较厚,大洋地壳较薄。

【分析】本大题以地球内部地震波传播速度与圈层结构示意图为材料,设置三道小题,涉及横波和纵波的区别、莫霍界面和古登堡界面、地壳等相关内容,考查学生对相关知识的掌握程度。

【详解】(1)地震波有纵波(P波)和横波(S波)之分。横波和纵波在传播过程中的不同点:纵波的传播速度快,可以通过固体、液体、气体传播;而横波的传播速度较慢,只能通过固体传播。纵波由地下传播至地表时,使物体上下颠簸;横波由地下传播至地表时,使物体左右摇晃。由上述分析可知,A波是传播速度较慢的横波;B波是传播速度较快的纵波。相同点:纵波和横波的传播速度都随着所通过物质的性质不同而变化。

(2)由上题分析可知,A波是横波,B波是纵波。地震波在经过地球内部一定深度时,波速会发生突然变化的面叫不连续面。地球内部有两个不连续面:一个在地面下平均17千米(陆地部分39~41千米,海洋部分平均5~10千米)处,叫莫霍界面(图中字母D),在莫霍界面下,纵波(B波)和横波(A波)的传播速度都明显增加;另一个在地下约2900千米处,叫古登堡界面(图中字母F),地震波经过古登堡界面,纵波(B波)的传播速度突然下降,横波(A波)完全消失。

(3)以莫霍界面和古登堡界面为界,把地球内部划分为地壳、地幔和地核三个圈层。其中地壳位于地面以下,莫霍界面以上,即位于地表和莫霍界面之间;地壳厚薄不一,大陆地壳厚,平均厚度为39~41千米;海洋地壳薄,平均厚度为5~10千米。

13.(1) 中生 三叠纪 侏罗纪 白垩纪 爬行

(2)裸子中生代大量裸子植物死亡,埋藏于地层中,形成了目前人类社会大量使用的化石燃料——煤炭。

(3) 物种(生物)大灭绝 新生

(4)“陨星撞击说”:陨星是来自于地球外部的小行星,如果陨星体积、质量较大,与地球撞击会在地球表面形成巨大的撞击力,产生强烈震动,引发森林大火,导致许多生物死亡。大火产生大量烟尘遮蔽阳光,植被难以生长,食草动物因饥饿而大批死亡。另外,大量烟尘弥漫天空,植物无法进行光合作用,大气中氧含量变得极低。这些因素综合作用,造成了恐龙的灭绝。“火山爆发说”:大规模、大范围的火山爆发,大量火山熔岩喷出地表,大量火山灰进入大气,不利于生物的生存,破坏了恐龙的生存环境,导致恐龙灭绝。“气候变化说”:受板块运动等的影响,地球上的气候发生变化,由温暖湿润的气候环境逐渐演变为寒冷干燥的气候环境,导致恐龙灭绝。

【分析】本大题以恐龙为材料,涉及中生代生物进化相关知识,考查学生灵活运用知识的能力,综合思维等学生素养。

【详解】(1) 恐龙生活在中生代,该时期包括三叠纪、侏罗纪、白垩纪。这一时期爬行动物物种丰富,优势动物是爬行动物,被称为“爬行动物的时代”。

(2) 恐龙生活的时期是中生代,裸子植物极度兴盛,在陆地植物中占主要地位。中生代也是主要的成煤期。原因是中生代大量裸子植物死亡,埋藏于地层中,形成了目前人类社会大量使用的化石燃料-煤炭。

(3) 中生代末期的白垩纪,发生了物种大灭绝事件,绝大多数物种从地球上消失,包括我们熟悉的恐龙,成为中生代结束的标志。

(4)陨星撞击说:科学家指出,6500万年以前,一颗直径10公里的巨大陨石撞击地球,在地球表面形成巨大的撞击力,产生强烈震动,引发森林大火,导致许多生物死亡;扬起大量烟尘遮蔽天空,地球环境进入“核冬天”;大火产生大量烟尘遮蔽阳光,植被难以生长,食草动物因饥饿而大批死亡。另外,大量烟尘弥漫天空,植物无法进行光合作用,大气中氧含量变得极低。这些因素综合作用,造成了恐龙的灭绝。

火山爆发说:白垩纪末期,地球上在海洋底下发生了一系列大规模的火山爆发,大量火山熔岩喷出地表,大量火山灰进入大气,进而引起了陆地自然环境的变化,火山喷发大量释放含盐元素,导致臭氧层破裂,有害的紫外线照射地球表面,造成恐龙灭亡。

气候变化说:6500万年前,受板块运动等的影响,地球气候陡然变化,气温大幅度下降,由温暖湿润的气候环境逐渐演变为寒冷干燥的气候环境,大气含氧量下降,令恐龙无法生存。

14.(1)气候:当地降水丰富,雨热同期,为流水溶蚀作用提供充足的水源。地形:当地地形起伏较大,有利于增强流水侵蚀作用。地质:以石灰岩为主的地质条件有利于流水溶蚀,形成地下溶洞。

(2)受流水不断侵蚀,内部发生坍塌,空间进一步扩大,溶洞内部发育石笋、石钟乳等地貌景观;如果溶洞顶部受流水或外力作用发生坍塌,还可能形成天坑地貌景观。

(3)第一层溶洞形成时间早,发育时间长,溶洞受流水溶蚀作用的时间长,溶洞发育的空间大,洞内发育典型的沉积地貌;第三层溶洞形成时间晚,发育时间短,溶洞受流水溶蚀作用的时间短,溶洞发育的空间小,洞内沉积地貌景观不突出。

(4)有利影响:喀斯特地貌景观独特,是良好的旅游资源,有利于发展旅游业。不利影响:地表崎岖,地质条件复杂,不利于交通建设;交通不便,不利于对外经济文化交流;岩层不稳定,不利于水利工程建设;耕地面积小且分散,土层薄,不利于发展农业;岩石裂隙发育,地表水资源短缺;保水性差,易造成水土流失;生态环境脆弱。

【分析】该题主要通过图文资料来考查喀斯特地貌相关知识,旨在考查信息获取能力和阐释能力等地理核心素养。

【详解】(1)溶洞是喀斯特地貌的一种典型地形。根据所学知识可知,喀斯特地貌是可溶性沉积岩在高温条件下被溶蚀,侵蚀,沉淀形成的地貌单元。该地为亚热带气候,雨热同期,为流水溶蚀作用提供充足的水源条件;从图中可以看出,该地地形起伏大,坡度大,雨水侵蚀作用明显;从材料中可知,该地主要为石灰岩,属于可溶性岩石,容易被溶蚀。

(2)从图中可以看出,第二层溶洞内部会不断受到流水的溶蚀作用,裂隙会越来越大,进而内部会在重力作用下崩塌,空间进一步会扩大;洞内会发育沉积地貌;出现石笋、石柱、石钟乳等地貌景观;如果顶部继续扩大,塌陷之后形成天坑景观。

(3)第一层溶洞是发育时间最早的,第三层是形成时间最晚的,由于第一层形成时间最早,受侵蚀的时间更久,因此溶洞内的空间更大;具有非常典型的沉地貌;第三层形成时间晚,受侵蚀时间较短,因此沉积地貌不显著,溶洞的发育空间也较小。

(4)喀斯特地貌广布对当地的影响既有有利影响,也有不利影响。有利影响主要体现在:天生桥之类的喀斯特地貌景观独特,是良好的旅游资源,对外地游客有很大的吸引力,有利于当地在此基础上发展旅游业,促进经济发展。不利影响包括:喀斯特地貌广布,造成地表崎岖不平,地质条件相当复杂,不利于进行交通建设;交通不便,严重影响当地与外界进行经济文化交流,导致区域闭塞;岩层稳定性很差,不利于进行水利工程建设,能源开发受限;地表崎岖,耕地面积小且分散,土层薄,不利于发展农业生产活动;岩石裂隙发育,地表水容易下渗,导致地表水资源短缺,影响生产生活;地表崎岖不平,水的流动性强,易造成水土流失;水土流失,加剧土壤流失,易出现石漠化现象;该地区生态一旦遭到破坏,很难恢复,生态环境非常脆弱。

答案第6页,共6页

答案第5页,共6页

同课章节目录