山东省名校考试联盟2023-2024学年高一上学期12月阶段性测试历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 山东省名校考试联盟2023-2024学年高一上学期12月阶段性测试历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2023-12-27 09:06:29 | ||

图片预览

文档简介

山东名校考试联盟

2023年12月高一年级阶段性检测

历史试题

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.中华文明探源工程研究表明:距今5千多年前,黄河、长江中下游及辽河等区域出现了文明起源迹象,并在长期的交流互动中最终融汇凝聚出以二里头文化为代表的文明核心,开启了夏商周三代文明。这表明中华文明( )

A.历史悠久 B.分布广泛 C.多元一体 D.延绵不断

2.汉武帝时,尚书逐渐成为枢机重臣,东汉时期,尚书台长官尚书令与御史台长官御史中丞、督查京畿的司隶校尉,成为朝堂上最重要人物,人称“三独坐”。尚书地位的提高( )

A.反映了专制皇权的强化 B.日渐对皇权产生威胁

C.推动三省六部制的成熟 D.推动中央集权的强化

3.魏晋时期,嵇康主张“非汤武而薄周孔,越名教而任自然”;刘伶更是蔑视名教,放浪形骸。这反映了( )

A.门阀政治导致士人归隐 B.儒学主流地位受到冲击

C.纲常名教遭到彻底否定 D.玄学成为当时统治思想

4.北魏中期向南推进的游牧区逐渐向北退缩,中原地区曾变为牧场的土地又恢复了农业生产,南迁的游牧民族大部分走上农业化道路。这反映了( )

A.女真族的汉化 B.北方人口南迁 C.民族矛盾激化 D.民族交融加强

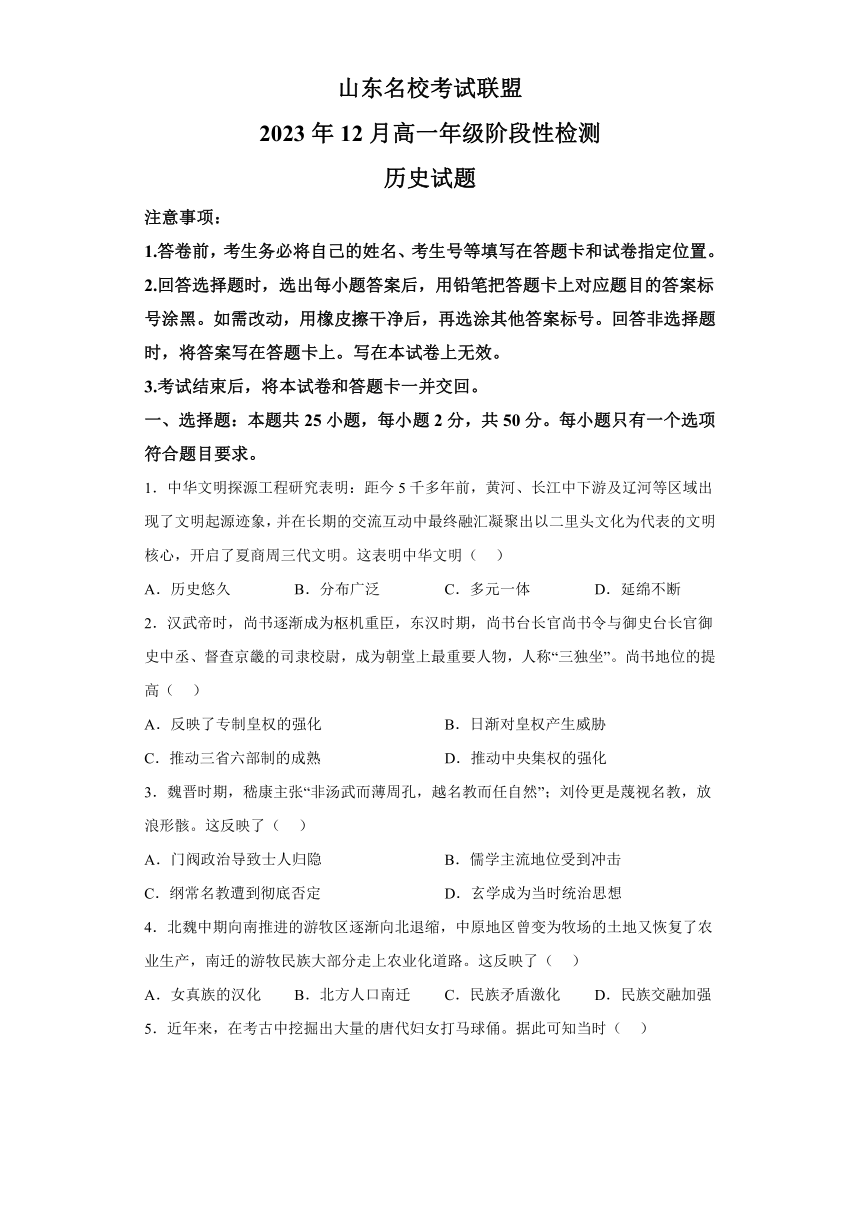

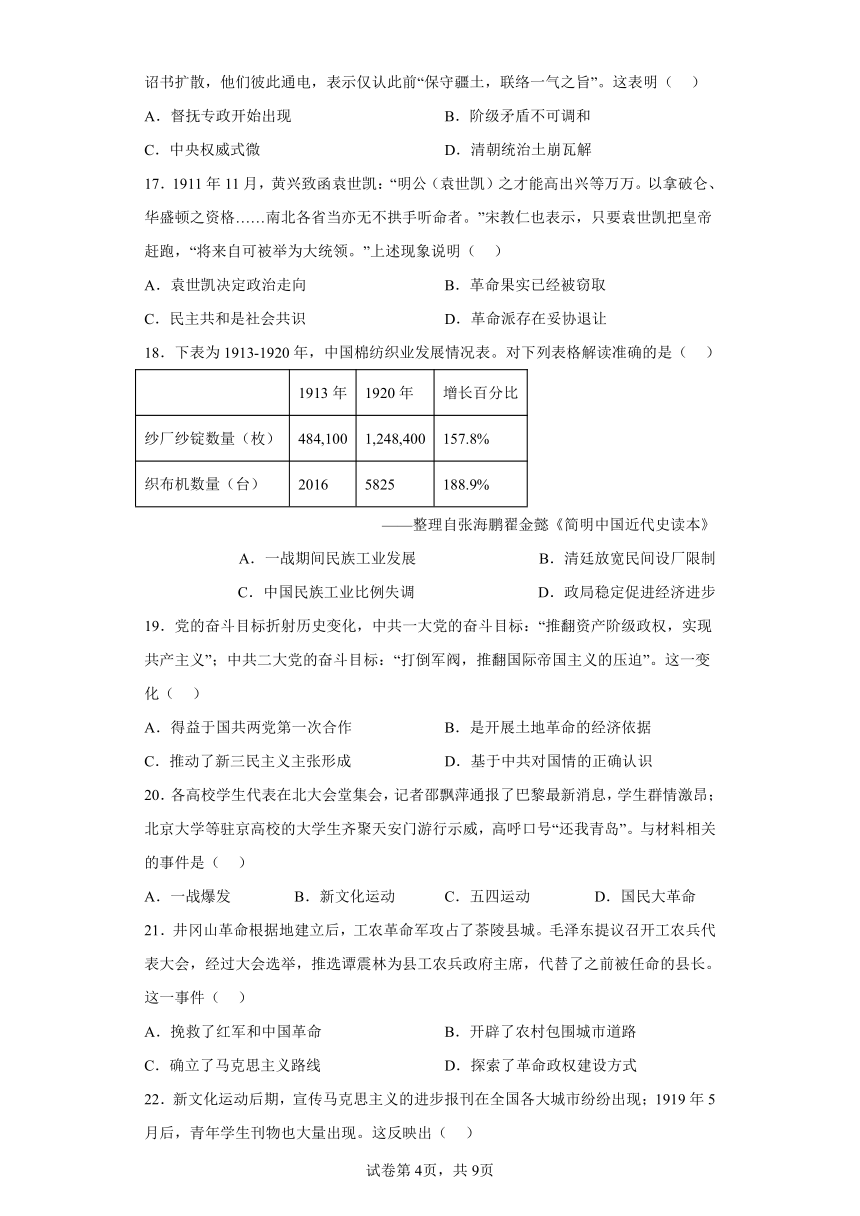

5.近年来,在考古中挖掘出大量的唐代妇女打马球俑。据此可知当时( )

打马球女俑

A.封建伦理日趋瓦解 B.社会尚武风气盛行

C.社会风气开明开放 D.男女地位趋于平等

6.1069年,宋神宗任用王安石主持变法,涉及农业、商业、军事、科举、教育等诸多领域,变法的目的是为了( )

A.富国强兵 B.分化事权 C.整顿官制 D.增加收入

7.蒙古国建立后,将所有的草原牧民都按千、百、十户编制起来。编组千户时,大部分是混合不同部落、氏族的成员重新组成的,尤其是成吉思汗征服的部族,基本都被拆散,分属于不同的千户,这一措施( )

A.巩固了贵族政治 B.促进了政权稳定

C.体现了政权并立 D.维护了小农经济

8.宋代帝王不再以象征功业的“皇帝”和象征君权神授的“天子”标榜自己,而是采用了“官家”称谓,与“酒家”、“店家”、“商家”等相类。看起来“官家”只不过是较高贵的职业类别而已。称谓的变化反映了( )

A.中央集权得到强化 B.政府失去对社会的控制

C.社会分工更加细致 D.皇权观念的世俗化趋势

9.明朝前期,中央为强化边疆治理实行了一系列措施。在东北,对女真各部落首领封授官号,并在黑龙江流域设置机构对其进行管理。这个机构是( )

A.乌里雅苏台 B.乌思藏都司 C.奴儿干都司 D.澎湖巡检司

10.清代人口迅速增加,康熙五十年(1711)全国共计人口7780余万,雍正八年(1730)增至8051余万,乾隆六十年(1795)骤增至近3亿口,道光十五年(1835)更突破4亿大关。这一现象导致了( )

A.商品经济不断发展 B.清朝人口膨胀迅速

C.资源危机日益显露 D.农民起义持续发生

11.黄宗羲在《明夷待访录》中提出,君民之间,不是主从尊卑,政府是为民而设;地方发展,犹如诸侯,有相当的自主权;学校是议政的场合,其所议定,由地方长吏付之实行。对这一构想解读正确的是( )

A.具有早期民主启蒙价值 B.主张建立代议制民主政治

C.颠覆了儒家的民本思想 D.成为社会教化的思想工具

12.张海鹏在评价某一历史事件时指出:“这是中国政府发起禁烟运动、维护国家主权的一个郑重宣示。这个宣示向世界表明中国人民的道德心和反抗外国侵略的坚强意志。”与该事件直接相关的人物是( )

A.李鸿章 B.曾国藩 C.林则徐 D.徐继畬

13.1861年,曾国藩在《复陈购买外洋船炮折》中说:“(外洋器物)购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发逆,可以勤远略。”这表明洋务新政( )

A.以推动技术进步为主要目标 B.以维护封建统治为主要目的

C.以购买外洋器物为主要手段 D.以培养新式人才为主要任务

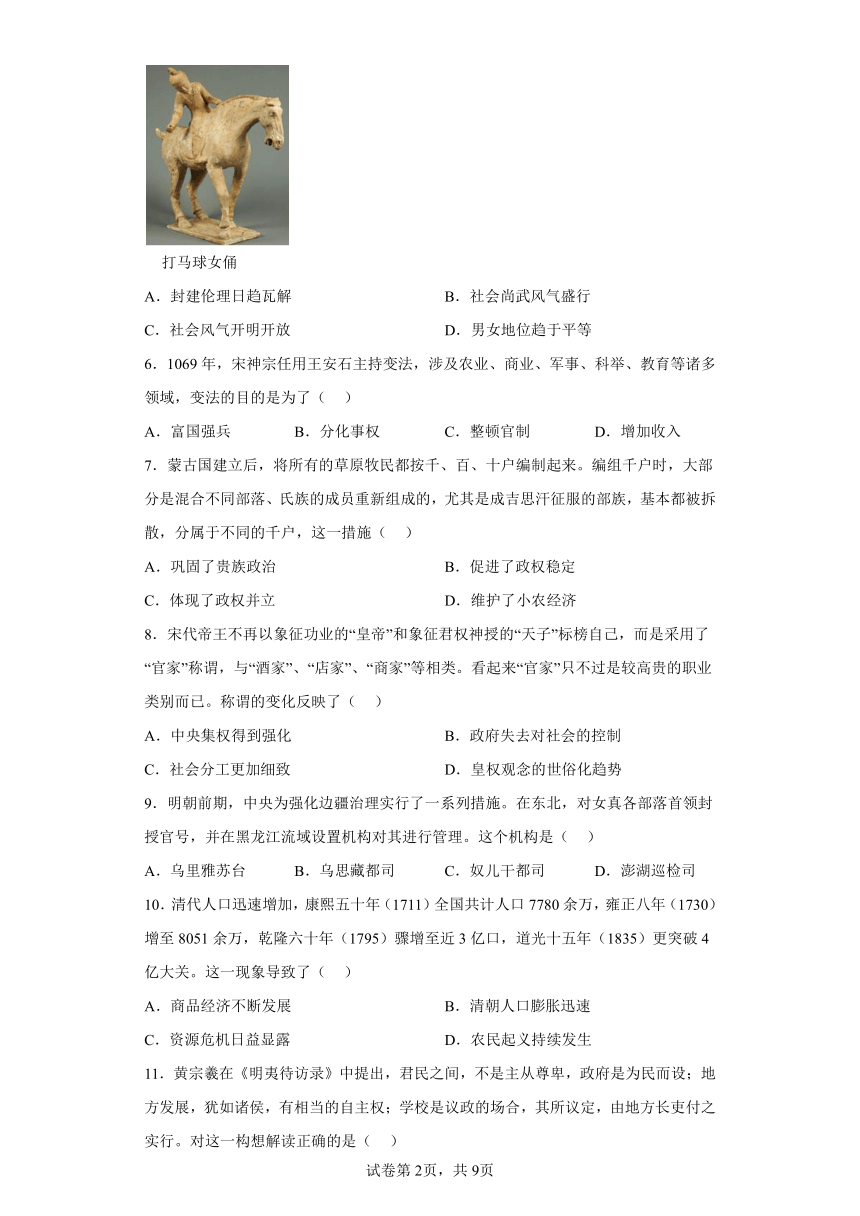

14.下图是中国近代某次战争形势图。这次战争( )

A.中国战败,签订历史上第一个不平等条约

B.中国战胜,鼓舞了人民反帝反封建的热情

C.中国战败,完全沦为半殖民地半封建社会

D.中国战败,标志着洋务运动的破产和失败

15.“凡在天地之间者莫不变……法者天下之公器,变者天下之公理。”上述言论最有可能出自( )

A.魏源《海国图志》 B.梁启超《变法通议》

C.邹容《革命军》 D.洪仁玕《资政新篇》

16.1900年6月21日,慈禧太后发布对外宣战诏书,南方各地相关督抚拒绝承认此诏书。如两广总督李鸿章表示此乃矫诏,两江总督刘坤一和湖广总督张之洞也严防该宣战诏书扩散,他们彼此通电,表示仅认此前“保守疆土,联络一气之旨”。这表明( )

A.督抚专政开始出现 B.阶级矛盾不可调和

C.中央权威式微 D.清朝统治土崩瓦解

17.1911年11月,黄兴致函袁世凯:“明公(袁世凯)之才能高出兴等万万。以拿破仑、华盛顿之资格……南北各省当亦无不拱手听命者。”宋教仁也表示,只要袁世凯把皇帝赶跑,“将来自可被举为大统领。”上述现象说明( )

A.袁世凯决定政治走向 B.革命果实已经被窃取

C.民主共和是社会共识 D.革命派存在妥协退让

18.下表为1913-1920年,中国棉纺织业发展情况表。对下列表格解读准确的是( )

1913年 1920年 增长百分比

纱厂纱锭数量(枚) 484,100 1,248,400 157.8%

织布机数量(台) 2016 5825 188.9%

——整理自张海鹏翟金懿《简明中国近代史读本》

A.一战期间民族工业发展 B.清廷放宽民间设厂限制

C.中国民族工业比例失调 D.政局稳定促进经济进步

19.党的奋斗目标折射历史变化,中共一大党的奋斗目标:“推翻资产阶级政权,实现共产主义”;中共二大党的奋斗目标:“打倒军阀,推翻国际帝国主义的压迫”。这一变化( )

A.得益于国共两党第一次合作 B.是开展土地革命的经济依据

C.推动了新三民主义主张形成 D.基于中共对国情的正确认识

20.各高校学生代表在北大会堂集会,记者邵飘萍通报了巴黎最新消息,学生群情激昂;北京大学等驻京高校的大学生齐聚天安门游行示威,高呼口号“还我青岛”。与材料相关的事件是( )

A.一战爆发 B.新文化运动 C.五四运动 D.国民大革命

21.井冈山革命根据地建立后,工农革命军攻占了茶陵县城。毛泽东提议召开工农兵代表大会,经过大会选举,推选谭震林为县工农兵政府主席,代替了之前被任命的县长。这一事件( )

A.挽救了红军和中国革命 B.开辟了农村包围城市道路

C.确立了马克思主义路线 D.探索了革命政权建设方式

22.新文化运动后期,宣传马克思主义的进步报刊在全国各大城市纷纷出现;1919年5月后,青年学生刊物也大量出现。这反映出( )

A.救国方式出现新变化 B.表明民主科学已经落伍

C.马克思主义已经普及 D.新文化运动有其局限性

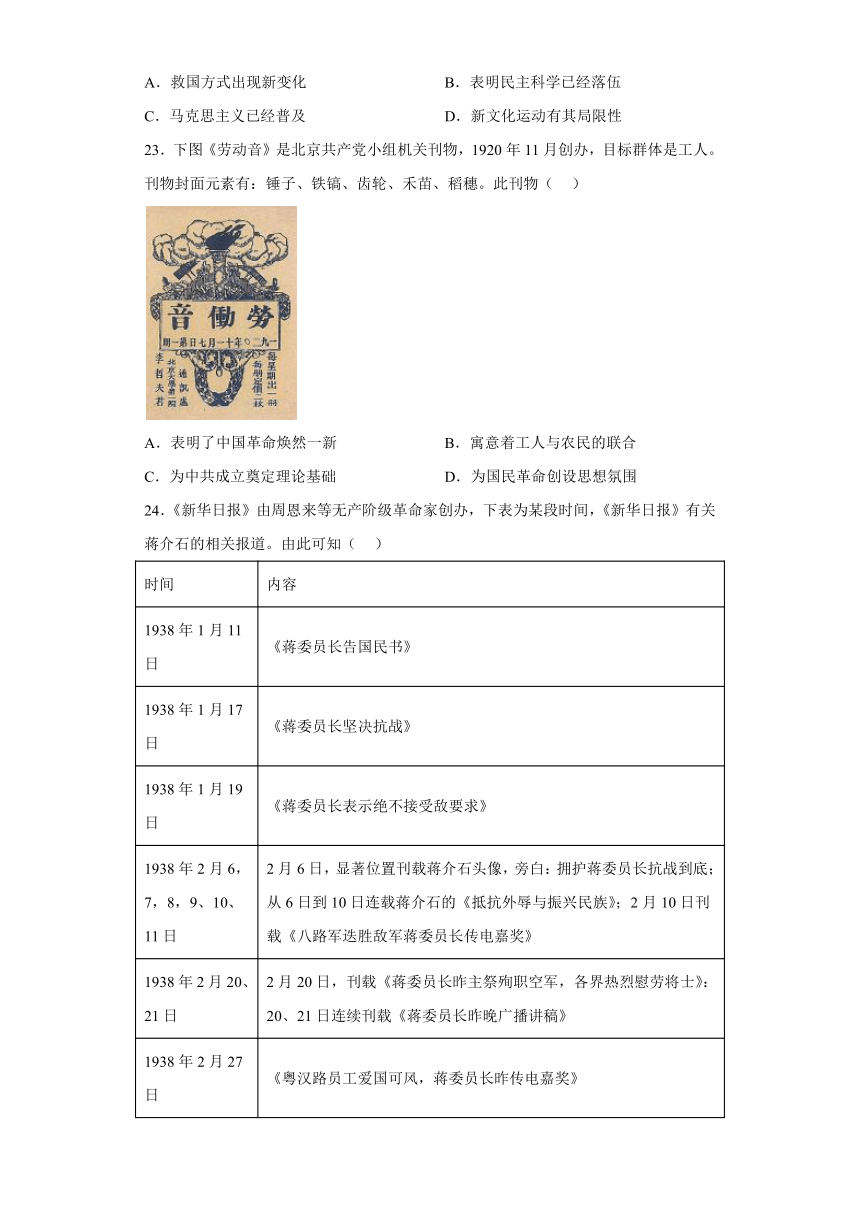

23.下图《劳动音》是北京共产党小组机关刊物,1920年11月创办,目标群体是工人。刊物封面元素有:锤子、铁镐、齿轮、禾苗、稻穗。此刊物( )

A.表明了中国革命焕然一新 B.寓意着工人与农民的联合

C.为中共成立奠定理论基础 D.为国民革命创设思想氛围

24.《新华日报》由周恩来等无产阶级革命家创办,下表为某段时间,《新华日报》有关蒋介石的相关报道。由此可知( )

时间 内容

1938年1月11日 《蒋委员长告国民书》

1938年1月17日 《蒋委员长坚决抗战》

1938年1月19日 《蒋委员长表示绝不接受敌要求》

1938年2月6,7,8,9、10、11日 2月6日,显著位置刊载蒋介石头像,旁白:拥护蒋委员长抗战到底;从6日到10日连载蒋介石的《抵抗外辱与振兴民族》;2月10日刊载《八路军迭胜敌军蒋委员长传电嘉奖》

1938年2月20、21日 2月20日,刊载《蒋委员长昨主祭殉职空军,各界热烈慰劳将士》:20、21日连续刊载《蒋委员长昨晚广播讲稿》

1938年2月27日 《粤汉路员工爱国可风,蒋委员长昨传电嘉奖》

1938年2月28日 《意大利幼童函蒋委员长致敬》

A.促使国共两党第二次合作顺利实现 B.营造舆论有利于西安事变和平解决

C.国民政府调整了攘外必先安内政策 D.同仇敌忾全民族抗战局面已经到来

25.20世纪30年代,台湾地区稻米丰收,产量大幅增加;人均稻米消费量却比20世纪初期减少了23.1%。粮食不足的情况下,居民要以番薯补齐。由此可知当时台湾地区( )

A.受1929年经济危机影响 B.政治生态恶化深受剥削

C.工业化水平不高经济落后 D.全体居民支持抗战前线

二、非选择题:本题共4题,共50分。

26.历史发展表明,中国古代王朝向来重视民族关系与边疆治理,阅读材料,回答问题。

唐朝疆域图

元朝疆域图

材料二:1791年廓尔喀(今尼泊尔)大举入侵西藏。乾隆皇帝派福康安率兵入藏驱逐侵略者,并于1793年颁行《钦定藏内善后章程》,对西藏的政治、经济、军事、宗教、外事等方面做了具体规定,驻藏大臣统摄西藏地方军政大权,使驻藏大臣的地位空前提高。

——摘编自张云侠《略论清代驻藏大臣的设置、职权及有关问题》

(1)指出图中A地的政权名称并列举出唐朝,元朝对该地区的主要政策。

(2)根据材料二并结合所学,概括指出清政府对藏政策的历史意义,请在明朝时期以及清统治前期,分别列举一件反抗外来侵略的重大历史事件。

27.历史解释是以史料为依据,对历史事务进行理性分析。对于同一段历史,有不同的历史解释。阅读材料,回答问题。

材料:1912年至1928年,这16年的历史,是鸦片战争以来的中国,辛亥革命以来的中国的继续和发展,可以作为一个独立的时期,具有它独具的特点,有它展现出来的突出问题,也为未来开辟了道路,这一时期,中国社会新的因素也在不断增长。

——摘编自《中国通史》白寿彝主编

阅读材料并结合史实,以“近代化”为主题,谈谈你对北洋军阀统治时期“社会新的因素不断增长”的理解。(要求:观点明确,表述成文,史论结合,逻辑严密,条理清晰)

28.节日和历法体现的是社会或文化中的“时间制度”和“时间观念”。阅读材料,回答问题。

材料:中国自古以来以农立国,阴历与人民的日常生产、生活息息相关。中华民国建立后,为实现自己的现代性诉求,与世界接轨,废历改元,以西历为主,兼用传统的阴历,这样,就在中国出现了阴历和阳历并行延续的局面。整个中国的节日体系也因此形成拼盘式的格局,主要包括传统的节日体系和国家、政府主导的节日体系两大体系。民国政府是以现代民族国家的姿态出现于世人面前,整个社会在日趋现代化、国际化的趋势下,一些“洋节”,即外来节日也开始嵌入进中国民众的社会生活之中,这一点在当时的上海表现得至为明显。

北洋政府时期第一次出现由政府确立的纪念日,很多纪念日都对国家意识形态因素进行了强调,如中华民国临时政府成立纪念日、国庆纪念日、国耻日等等,强调的是“国家”“独立”“现代化”,南北统一纪念日等,强调的是“统一”,黄花岗各志士殉国纪念日、国会开幕纪念日、恢复共和纪念日、云南倡议拥护共和纪念日强调的是“革命”“民主”“共和”,大元帅逝世纪念日、孙中山诞辰纪念日强调的是“革命”“领袖”等等,官方纪念日一般只流行于政府机关、学校,商家有时也加入庆祝活动中,但广大民间仍是继续过自己的“废历”年节。

——摘编自艾萍《继承与异动——北洋军阀时期的风俗变革》

(1)根据材料,概括民国初期历法和节日体系呈现的特点,并说明原因。

(2)根据材料并结合所学,简要分析节日体系变革给中国社会带来的影响。

29.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二

注:上图土地分配证件文字如下商光边区革命委员会

兹经本会没收商城县安区乡地主冯润亭房屋十间 稞一石斗升分给

商光边七区二乡六村农会会员刘运亭耕种

此证商光边区革命委员会(印)一千九百三十一年七月九日发给

材料三 边界红旗子始终不倒,不但表示了共产党的力量,而且表示了统治阶级的破产,在全国政治上有重大的意义。

——毛泽东《井冈山的斗争》,《毛泽东选集》第1卷

(1)提取材料信息,指出图1、图2、图3对应的历史事件。

(2)材料二所示证件与材料一哪幅图片是同一时期?

(3)结合材料二及所学知识,谈谈对材料三的理解。

试卷第8页,共9页

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是夏商周时期。根据材料“黄河、长江中下游以及辽河等区域出现了文明起源的迹象”可知,黄河流域、长江流域和辽河流域都有文明出现的迹象,具有一定的地域特点,体现了中华文明的起源具有多元性的特点;“长期的交流互动中最终融汇凝聚出以二里头文化为代表的文明核心”反映出中华大地不同区域的文明在交流中呈现出一体化的趋势。由此可见,中华文明的起源具有多元一体的特征,C项正确;中华文明具有悠久的历史,但不符合题意,排除A项;中华文明的起源具有分布广泛的特点,但不符合题意,排除B项;材料并未强调中华文明延绵不断的特点,不符合题意,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:汉朝(中国)。汉武帝时期为加强皇权、削弱相权,任命品级较低的亲信、侍从组成中朝,以制衡丞相为首的外钞,尚书的地位上升,到东汉时期尚书台长官尚书令的地位进一步提高,反映了皇权的加强,A项正确;尚书地位的提高是皇权强化的表现,排除B项;三省六部制出现在隋唐时期,与材料时间不符,排除C项;材料反映的皇权与相权的矛盾,没有涉及中央与地方的关系,不能体现中央集权的强化,排除D项。故选A项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋时期(中国)。根据材料可知,嵇康和刘伶提出超越儒家的各种伦理纲常束缚,任人之自然本性自由伸展的主张,具有明显的反儒家倾向,反映了儒学主流地位受到冲击,B项正确;魏晋时期黑暗的政治环境导致士人归隐,排除A项;“纲常名教遭到彻底否定”说法绝对,不符合史实,排除C项;儒学依旧是主流思想,玄学并未成为当时统治思想,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:北魏时期的中国。材料表明在北魏时期,游牧区逐渐退缩,很多南迁的游牧民族也走上了农业化道路,这说明少数民族和汉族的融合加强,D项正确;北魏不是女真族,排除A项;材料中有南迁的游牧民族大部分走上农业化道路,不是北方人口南迁,排除B项;材料体现的是民族融合不是民族矛盾激化,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是唐朝时期。根据材料“考古中挖掘出大量的唐代妇女打马球俑”及所学可知,唐朝时期,受胡人影响,胡化之风盛行,妇女所受约束较少,妇女享有较高的社会地位,这表明唐朝社会风气比较开放,C项正确;宋明理学进一步强化了封建伦理纲常秩序,选项表述错误,排除A项;材料无法直接得出社会尚武风气盛行的结论,不符合题意,排除B项;唐朝时期男女地位并没有趋向平等,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】本题单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。据所学知识可知,北宋中期出现冗官、冗兵、冗费和积贫、积弱的问题,王安石变法通过多种措施想要改变积贫、积弱的局面,达到富国强兵的目的,A项正确;北宋初期为加强专制主义中央集权,采取了分化事权的方式,分化事权是导致三冗两积局面出现的原因之一,并非王安石变法的目的,排除B项;整顿官制是王安石变法的措施,并非目的,排除C项;增加收入只是王安石变法措施的一个目的,不能全面概括王安石变法各项措施的目的,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:蒙古国(中国)。据本题材料概括得出结论是:蒙古国建立后,将所有的草原牧民打破原来的部落、氏族组织形式,按千、百、十户编制起来,而且那些被征服的部族更是基本被拆散,这是为了加强对草原牧民尤其是被征服部族的控制,这样做有利于政权的稳定,B项正确;这个措施的着眼点是政权的巩固,只说是巩固贵族的利益,说法不准确,排除A项;题干所给材料涉及到仅仅是蒙古国一个政权内部,不涉及到其他政权,无法体现政权并立,排除C项;题干所给材料只提及了草原牧民没有提及农民和小农经济,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是宋朝时期。根据材料及所学可知,宋代帝王不再重视传统体现皇权至上的称谓,转而使用与世俗市民阶层称谓类似的叫法,体现了宋代商品经济发展下皇权观念世俗化趋势加强的特征,D项正确;材料未涉及中央与地方的关系,体现不出中央集权得到强化的信息,排除A项;“政府失去对社会的控制”表述错误,与题干信息无关,排除B项;材料未涉及宋代社会分工的具体情况,与题干信息无关,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝前期(中国)。根据所学知识可知,明朝时期,对东北(女真)的管理上,明朝前期在黑龙江流域设立奴儿干都司,并对东北女真部落首领封授官号,C项正确;乌里雅苏台即指驻乌里雅苏台城定边左副将军(乌里雅苏台将军)之辖区,不符合材料,排除A项;乌思藏都司是中国明朝对今西藏自治区除昌都地区以外的大部分地区以及锡金、不丹的最高军政管辖机构,不符合材料,排除B项;元朝设澎湖巡检司,管辖澎湖屿和琉球(今中国台湾),排除D项。故选C项。

10.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。根据材料可知,清朝人口不断激增,这导致人地矛盾日渐突出,乾隆后期起义不断,D项正确;人口迅速增加在一定程度上会在一定程度上促进商品经济发展,但从长时段历史看,增长过快,超过土地承受力,消极性突出,排除A项;清朝人口膨胀迅速是现象,不是影响,排除B项;资源危机日益显露,最终导致起义不断,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是正向题,时空是明末清初时期。根据材料可知,题干反映了黄宗羲反对君主专制的思想,“政府是为民而设”体现民本思想,黄宗羲提出君民平等和地方自治,具有初步的民主色彩,A项正确;黄宗羲并未提出建立新的政治制度,只是具有初步的民主色彩,不具有近代西方代议制度的特征,排除B项;材料体现不出儒家民本思想的相关内容,表述错误,排除C项;黄宗羲提出了批判君主专制的主张,该思想并不是社会教化的思想工具,排除D项。故选A项。

12.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料“这是中国政府发起禁烟运动、维护国家主权的一个郑重宣示。这个宣示向世界表明中国人民的道德心和反抗外国侵略的坚强意志。”结合所学知识可知,这是中国近代初期进行的“虎门销烟”运动,这个运动有林则徐主持,C项正确;“李鸿章”是洋务运动的代表人物,与题意不符,排除A项;“曾国藩”是洋务运动的代表人物,与题意不符,排除B项;“徐继畬”是中国近代早期的开明知识分子,主张向西方学习,与题意不符,排除D项。故选C项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是1861年的中国。根据材料“(外洋器物)购成之后,……可以剿发逆,可以勤远略”及所学可知,曾国藩是洋务运动时期的代表者,剿发逆指的是镇压太平天国运动,勤远略指的是抵御列强的侵略,说明清政府开展洋务运动的最终目的是维护封建统治,B项正确;洋务派主张学习西方的先进技术,这属于维护清王朝统治的手段,排除A项;曾国藩主张先购买外洋器物,然后培养能工巧匠,模仿制造洋器,不符合题意,排除C项;培养新式人才是洋务运动达到自强求富的措施之一,并不是主要目的,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是甲午中日战争时期。根据图示信息“朝鲜、清军路线、花园口、威海卫”及所学可知,描述的是1894年的甲午中日战争。这场战争以清政府战败、北洋水师全军覆没告终。甲午战争中的失败,宣告了洋务运动的破产,D项正确;鸦片战争战败后,清政府被迫与英国签订了中国近代史上第一个不平等条约——《南京条约》,排除A项;五四运动取得初步胜利, 鼓舞了人民反帝反封建的热情,排除B项;八国联军侵华战争战败后,清政府被迫与列强签订了《辛丑条约》,标志着中国完全沦为半殖民地半封建社会,排除C项。故选D项。

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料“凡在天地之间者莫不变……法者天下之公器,变者天下之公理”可知,该言论主张改革变法图强,挽救民族危机,属于维新派梁启超的《变法通议》,B项正确;魏源《海国图志》主张学习西方国家的科学技术,不符合材料,排除A项;邹容《革命军》主张革命是除旧布新的良药,不符合材料,排除C项;洪仁玕《资政新篇》主张在中国发展资本主义,不符合材料,排除D项。故选B项。

16.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是八国联军侵华时期的中国。据材料“慈禧太后发布对外宣战诏书,南方各地相关督抚拒绝承认此诏书”等信息并结合所学,东南督抚的避战互保使得清廷威信扫地,清政府的虚弱表露无遗,即东南互保表明了中央权威式微,C项正确;督抚专权是指晚清时期总督、巡抚权力过大的状况,这种现象出现于镇压太平天国运动时期,排除A项;鸦片战争后,阶级矛盾指的是封建主义与人民大众的矛盾,材料只涉及了统治集团内部的利益之争,排除B项;辛亥革命后,清朝统治土崩瓦解,排除D项。故选C项。

17.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1911年(中国)。据材料可知,武昌起义后,黄兴、宋教仁等革命派人员对袁世凯抱有幻想,体现了资产积极革命派的局限性,即革命派存在妥协退让,D项正确;袁世凯决定政治走向,夸大了袁世凯的作用,排除A项;辛亥革命胜利果实被窃取是在1912年2月,排除B项;民主共和是社会共识,在材料中没有体现,排除C项。故选D项。

18.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1913—1920年(中国)。据材料可知,一战期间,欧洲列强忙于欧战,无暇东顾,给中国民族工业的发展带来“短暂的春天”,A项正确;清廷放宽民间设厂限制是在甲午中日战争后,排除B项;材料描述的是民族工业的短暂发展,没有体现比例失调信息,排除C项;北洋政府统治时期,军阀混战,中国的政局并不是很稳定,排除D项。故选A项。

19.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干提示词,可知这是原因题、影响题。时空是:新民主主义革命时期(中国)。通过对比材料中中共“一大”纲领和中共“二大”纲领的内容,结合所学知识可知,中共“一大”纲领不符合当时中国半殖民地半封建社会的实际,而中共“二大”明确提出了反帝反封建的革命任务,符合当时国情,这说明这种变化基于对中国国情的正确认识,D项正确;第一次国共合作实现的标志的国民党一大,晚于中共二大,排除A项;国民大革命失败后,中国共产党领导土地革命,与材料时间不符,排除B项;中共三大提出与孙中山领导的国民党合作的决议,推动了新三民主义主张形成,与材料时间不符,排除C项。故选D项。

20.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是五四运动时期的中国。据材料“北大”“巴黎”“还我青岛”并结合所学,英美操纵巴黎和会,决定由日本继承德国在中国山东的特权,从而引发了五四运动,C项正确;材料中的事件爆发于一战结束后,排除A项;新文化运动发生的直接原因是袁世凯在思想领域掀起尊孔复古的逆流,排除B项;国民大革命时间是1924年至1927年,口号是“打倒列强,除军阀”,涉及的主要区域是南方,排除D项。故选C项。

21.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干提示词,可知这是影响题、推断题。时空是1927年的中国。根据材料可知,谭震林成为茶陵县工农兵政府主席是工农兵代表推选出来的,这是中共建立地方政权的表现,为此后革命政权建设积累了一定经验,D项正确;遵义会议挽救了红军和中国革命,排除A项;1927年井冈山革命根据地的建立,标志着中国共产党开辟了农村包围城市的革命道路,排除B项;遵义会议开始确立了以毛泽东为代表的马克思主义的正确路线在中共中央的领导地位,排除C项。故选D项。

22.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是1919年的中国。根据可知,新文化运动后期,出现了大量宣传马克思主义的进步报刊,这表明当时马克思主义的传播较为广泛,国人的救国方式发生新变化,A项正确;马克思主义的传播并不能说明民主科学思想已经落伍,表述不准确,排除B项;此时马克思主义思想并未得到普及,表述不准确,排除C项;新文化运动主张以改良过的欧美新文化替代传统文化,具有明显的局限性,不符合题意,排除D项。故选A项。

23.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料的内容可知,“火炬照耀下的锤子、铁镐、齿轮”是指工人阶级,“禾苗、稻穗,朵朵白云”是指农民阶级,“如同紧握的拳头”强调的是工人与农民走向联合,B项正确;中国革命焕然一新的标志是1921年中国共产党那个成立,与材料时间不符,排除A项;为中共成立奠定理论基础的是马克思主义在中国的传播,排除C项;国民革命发生在中国共产党成立后,与材料时间不符,排除D项。故选B项。

24.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:抗日战争时期(中国)。根据材料可知,中国共产党主办的报刊对国民革命军的总指挥和国民党最高领袖展开密集地正面宣传和报道,表明了国民政府调整了攘外必先安内政策,这有利于巩固国共合作局面,进而营造全民族团结抗战的氛围,C项正确;国共两党第二次合作在1937年已经实现,排除A项;西安事变和平解决早于材料时间,排除B项;七七事变后,全民族抗战局面已经到来,排除D项。故选C项。

25.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪30年代(中国)。根据所学知识可知,20世纪30年代日本抓紧侵华,而此时台湾是日本的殖民地,因此这一时期虽然稻米高产,但是却显得不足,主要是被日本征用,为侵华服务,B项正确;经济大危机并不会导致台湾人民人均消费稻米的数量减少,排除A项;此时台湾大多粮食被日本征用,与工业化水平不高无关,排除C项;此时台湾是日本的殖民地,大多粮食被日本征用,“全体居民支持抗战前线”不符合史实,排除D项。故选B项。

26.(1)名称:吐蕃。政策:唐朝:会盟和联姻;元朝:设立宣政院。

(2)意义:加强中央对边疆地区的治理,加强中央集权,维护国家统一;促进民族交融;推动边疆地区的开发和发展;有利于边疆地区与中原地区的文化交流,有利于中原文化的传播。事件:明朝:戚继光抗击倭寇,在浙江台州九战九捷;清朝前期:康熙前期,发兵围攻雅克萨,迫使沙俄谈判。

【详解】(1)名称:本题是特点类材料分析题。时空是唐朝(中国)。根据唐朝疆域图和所学知识可知,A地的政权名称是吐蕃。政策:本题是特点类材料分析题。时空是唐朝和元朝(中国)。根据所学知识可知,唐朝对吐蕃实行会盟和联姻;元朝设立宣政院管理西藏。

(2)意义:本题是影响类材料分析题。时空是清朝(中国)。根据材料“对西藏的政治、经济、军事、宗教、外事等方面做了具体规定,驻藏大臣统摄西藏地方军政大权,使驻藏大臣的地位空前提高”和所学知识,可从加强中央对边疆地区的治理,加强中央集权,维护国家统一;促进民族交融;推动边疆地区的开发和发展;有利于边疆地区与中原地区的文化交流,有利于中原文化的传播等方面分析历史意义。事件:本题是特点类材料分析题。时空是明朝时期以及清统治前期(中国)。根据所学知识,可从明朝戚继光抗击倭寇,在浙江台州九战九捷;康熙前期,发兵围攻雅克萨,迫使沙俄谈判等方面列举反抗外来侵略的重大历史事件。

27.观点:北洋军阀统治时期是中国近代化的一个上升时期。

评述:近代化的内涵是经济上的工业化、政治上的民主和法制化、思想文化上的理性化和科学化,以及社会生活的近代化。具体而言:这一时期,经济上,民族资本主义进一步发展,民族工业迎来“短暂的春天”,轻工业、军事工业快速发展。政治上,民国宪政体制形式上依然存在,并颁布了《中华民国约法》;专业型、技术化的外交团体出现,不平等外交也向修约外交转变。思想文化上,五四新文化运动宣扬了民主科学思想,马克思主义得到广泛传播,三民主义得到新的发展。社会生活上,政府颁布剪辫易服和废止缠足的法令,简化礼仪,改变称呼等,体现了明显的民主性和革命性的特点。

尽管这一时期中国半殖民地半封建社会性质依然没有改变,救亡图存、思想启蒙与近代化的历史任务依然任重道远,但是此时的中国并非黑暗一片,中国社会新的经济因素、新的阶级因素等也在不断增加。

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是1912年至1928年(中国)。首先,根据设问时间“1912—1928年”确定是北洋军阀统治时期,结合材料“辛亥革命以来的中国的继续和发展,可以作为一个独立的时期,具有它独具的特点,有它展现出来的突出问题,也为未来开辟了道路,这一时期,中国社会新的因素也在不断增长”提炼出论题,如“北洋军阀统治时期是中国近代化的一个上升时期”;其次,结合所学知识,可从民族资本主义经济发展、民主政治的演进、新文化运动宣传新思想、社会生活近代化等方面进行论述,评述时主要从史实的角度进行分析;最后,概括总结即可。

28.(1)特点:日历以西历为主,兼用传统的阴历;传统节日受到冲击,外来节日进入社会生活;出现许多强调国家意识形态的官方纪念日;官方纪念日影响有限,传统节日依然盛行于民间;形成了传统的节日体系和国家、政府主导的节日体系两大体系

原因:西方文化的传入;政府的政策支持;民主共和思想的影响;民族资本主义的推动;巩固共和政体的需要。

(2)影响:促进西方先进文化在中国的传播;丰富了近代社会的生活方式;巩固共和政体;促进民主共和思想的传播,解放思想;没有深入到广大人民的生活中去,社会影响力有限。

【详解】(1)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是民国时期的中国。第一小问特点,根据材料“中华民国建立后,为实现自己的现代性诉求,与世界接轨,废历改元,以西历为主,兼用传统的阴历,这样,就在中国出现了阴历和阳历并行延续的局面。”可知,日历以西历为主,兼用传统的阴历;根据材料“整个中国的节日体系也因此形成拼盘式的格局,主要包括传统的节日体系和国家、政府主导的节日体系两大体系。”可知,形成了传统的节日体系和国家、政府主导的节日体系两大体系;根据材料“民国政府是以现代民族国家的姿态出现于世人面前,整个社会在日趋现代化、国际化的趋势下,一些‘洋节’,即外来节日也开始嵌入进中国民众的社会生活之中,这一点在当时的上海表现得至为明显。”可知,传统节日受到冲击,外来节日进入社会生活;根据材料“北洋政府时期第一次出现由政府确立的纪念日,很多纪念日都对国家意识形态因素进行了强调”可知,出现许多强调国家意识形态的官方纪念日;根据材料“官方纪念日一般只流行于政府机关、学校,商家有时也加入庆祝活动中,但广大民间仍是继续过自己的‘废历’年节。”可知,官方纪念日影响有限,传统节日依然盛行于民间。综合以上可知,民国初期历法和节日体系呈现的特点。

第二小问原因,根据材料“一些‘洋节’,即外来节日也开始嵌入进中国民众的社会生活之中”可知,西方文化的传入;根据材料“北洋政府时期第一次出现由政府确立的纪念日,很多纪念日都对国家意识形态因素进行了强调,如中华民国临时政府成立纪念日、国庆纪念日、国耻日等等”可知,政府的政策支持;根据材料“黄花岗各志士殉国纪念日、国会开幕纪念日、恢复共和纪念日、云南倡议拥护共和纪念日”可知,民主共和思想的影响以及巩固共和政体的需要;在结合所学知识可知,民族资本主义的推动。综合以上可知,民国初期历法和节日体系特点的原因。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是民国时期的中国。根据材料“一些‘洋节’,即外来节日也开始嵌入进中国民众的社会生活之中”结合所学知识可知,促进西方先进文化在中国的传播并且丰富了近代社会的生活方式;根据材料“北洋政府时期第一次出现由政府确立的纪念日,很多纪念日都对国家意识形态因素进行了强调,如中华民国临时政府成立纪念日、国庆纪念日、国耻日等等,强调的是‘国家’‘独立’‘现代化’”结合所学知识可知,巩固了共和政体并且促进民主共和思想的传播,解放思想;根据材料“官方纪念日一般只流行于政府机关、学校,商家有时也加入庆祝活动中,但广大民间仍是继续过自己的‘废历’年节。”结合所学知识可知,没有深入到广大人民的生活中去,社会影响力有限。

29.(1)图1:红军长征;图2:北伐战争;图3:农村革命根据地的广泛建立(中华苏维埃共和国临时中央政府成立)。

(2)图3

(3)理解:大革命失败后,中国共产党武装夺取城市受挫,转向农村建立根据地,开创了建立农村革命根据地,以农村包围城市最后夺取全国胜利的道路,它是马克思主义和中国革命具体实践相结合的光辉典范。中国革命就是因为坚持了这条道路,才取得了最终胜利。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是近代(中国)。根据材料中的路线图走向和“吴起镇”“大渡河”等信息可知,图1:红军长征;根据材料中的路线图走向和“广州”“孙传芳”可知,图2:北伐战争;根据材料“井冈山”“瑞金”可知,图3:农村革命根据地的广泛建立(中华苏维埃共和国临时中央政府成立)。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是近代(中国)。根据材料“一千九百三十一年七月九日”可知,此时处于土地革命时期,属于图3。

(3)理解:本题是影响类材料分析题。时空是近代(中国)。根据材料“边界红旗子始终不倒,不但表示了共产党的力量,而且表示了统治阶级的破产,在全国政治上有重大的意义”及所学知识可知,大革命失败后,中国共产党武装夺取城市受挫,转向农村建立根据地,开创了建立农村革命根据地,以农村包围城市最后夺取全国胜利的道路,它是马克思主义和中国革命具体实践相结合的光辉典范。中国革命就是因为坚持了这条道路,才取得了最终胜利等等。

答案第10页,共10页

答案第9页,共10页

2023年12月高一年级阶段性检测

历史试题

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

一、选择题:本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1.中华文明探源工程研究表明:距今5千多年前,黄河、长江中下游及辽河等区域出现了文明起源迹象,并在长期的交流互动中最终融汇凝聚出以二里头文化为代表的文明核心,开启了夏商周三代文明。这表明中华文明( )

A.历史悠久 B.分布广泛 C.多元一体 D.延绵不断

2.汉武帝时,尚书逐渐成为枢机重臣,东汉时期,尚书台长官尚书令与御史台长官御史中丞、督查京畿的司隶校尉,成为朝堂上最重要人物,人称“三独坐”。尚书地位的提高( )

A.反映了专制皇权的强化 B.日渐对皇权产生威胁

C.推动三省六部制的成熟 D.推动中央集权的强化

3.魏晋时期,嵇康主张“非汤武而薄周孔,越名教而任自然”;刘伶更是蔑视名教,放浪形骸。这反映了( )

A.门阀政治导致士人归隐 B.儒学主流地位受到冲击

C.纲常名教遭到彻底否定 D.玄学成为当时统治思想

4.北魏中期向南推进的游牧区逐渐向北退缩,中原地区曾变为牧场的土地又恢复了农业生产,南迁的游牧民族大部分走上农业化道路。这反映了( )

A.女真族的汉化 B.北方人口南迁 C.民族矛盾激化 D.民族交融加强

5.近年来,在考古中挖掘出大量的唐代妇女打马球俑。据此可知当时( )

打马球女俑

A.封建伦理日趋瓦解 B.社会尚武风气盛行

C.社会风气开明开放 D.男女地位趋于平等

6.1069年,宋神宗任用王安石主持变法,涉及农业、商业、军事、科举、教育等诸多领域,变法的目的是为了( )

A.富国强兵 B.分化事权 C.整顿官制 D.增加收入

7.蒙古国建立后,将所有的草原牧民都按千、百、十户编制起来。编组千户时,大部分是混合不同部落、氏族的成员重新组成的,尤其是成吉思汗征服的部族,基本都被拆散,分属于不同的千户,这一措施( )

A.巩固了贵族政治 B.促进了政权稳定

C.体现了政权并立 D.维护了小农经济

8.宋代帝王不再以象征功业的“皇帝”和象征君权神授的“天子”标榜自己,而是采用了“官家”称谓,与“酒家”、“店家”、“商家”等相类。看起来“官家”只不过是较高贵的职业类别而已。称谓的变化反映了( )

A.中央集权得到强化 B.政府失去对社会的控制

C.社会分工更加细致 D.皇权观念的世俗化趋势

9.明朝前期,中央为强化边疆治理实行了一系列措施。在东北,对女真各部落首领封授官号,并在黑龙江流域设置机构对其进行管理。这个机构是( )

A.乌里雅苏台 B.乌思藏都司 C.奴儿干都司 D.澎湖巡检司

10.清代人口迅速增加,康熙五十年(1711)全国共计人口7780余万,雍正八年(1730)增至8051余万,乾隆六十年(1795)骤增至近3亿口,道光十五年(1835)更突破4亿大关。这一现象导致了( )

A.商品经济不断发展 B.清朝人口膨胀迅速

C.资源危机日益显露 D.农民起义持续发生

11.黄宗羲在《明夷待访录》中提出,君民之间,不是主从尊卑,政府是为民而设;地方发展,犹如诸侯,有相当的自主权;学校是议政的场合,其所议定,由地方长吏付之实行。对这一构想解读正确的是( )

A.具有早期民主启蒙价值 B.主张建立代议制民主政治

C.颠覆了儒家的民本思想 D.成为社会教化的思想工具

12.张海鹏在评价某一历史事件时指出:“这是中国政府发起禁烟运动、维护国家主权的一个郑重宣示。这个宣示向世界表明中国人民的道德心和反抗外国侵略的坚强意志。”与该事件直接相关的人物是( )

A.李鸿章 B.曾国藩 C.林则徐 D.徐继畬

13.1861年,曾国藩在《复陈购买外洋船炮折》中说:“(外洋器物)购成之后,访募覃思之士,智巧之匠,始而演习,继而试造,不过一二年,火轮船必为中外官民通行之物,可以剿发逆,可以勤远略。”这表明洋务新政( )

A.以推动技术进步为主要目标 B.以维护封建统治为主要目的

C.以购买外洋器物为主要手段 D.以培养新式人才为主要任务

14.下图是中国近代某次战争形势图。这次战争( )

A.中国战败,签订历史上第一个不平等条约

B.中国战胜,鼓舞了人民反帝反封建的热情

C.中国战败,完全沦为半殖民地半封建社会

D.中国战败,标志着洋务运动的破产和失败

15.“凡在天地之间者莫不变……法者天下之公器,变者天下之公理。”上述言论最有可能出自( )

A.魏源《海国图志》 B.梁启超《变法通议》

C.邹容《革命军》 D.洪仁玕《资政新篇》

16.1900年6月21日,慈禧太后发布对外宣战诏书,南方各地相关督抚拒绝承认此诏书。如两广总督李鸿章表示此乃矫诏,两江总督刘坤一和湖广总督张之洞也严防该宣战诏书扩散,他们彼此通电,表示仅认此前“保守疆土,联络一气之旨”。这表明( )

A.督抚专政开始出现 B.阶级矛盾不可调和

C.中央权威式微 D.清朝统治土崩瓦解

17.1911年11月,黄兴致函袁世凯:“明公(袁世凯)之才能高出兴等万万。以拿破仑、华盛顿之资格……南北各省当亦无不拱手听命者。”宋教仁也表示,只要袁世凯把皇帝赶跑,“将来自可被举为大统领。”上述现象说明( )

A.袁世凯决定政治走向 B.革命果实已经被窃取

C.民主共和是社会共识 D.革命派存在妥协退让

18.下表为1913-1920年,中国棉纺织业发展情况表。对下列表格解读准确的是( )

1913年 1920年 增长百分比

纱厂纱锭数量(枚) 484,100 1,248,400 157.8%

织布机数量(台) 2016 5825 188.9%

——整理自张海鹏翟金懿《简明中国近代史读本》

A.一战期间民族工业发展 B.清廷放宽民间设厂限制

C.中国民族工业比例失调 D.政局稳定促进经济进步

19.党的奋斗目标折射历史变化,中共一大党的奋斗目标:“推翻资产阶级政权,实现共产主义”;中共二大党的奋斗目标:“打倒军阀,推翻国际帝国主义的压迫”。这一变化( )

A.得益于国共两党第一次合作 B.是开展土地革命的经济依据

C.推动了新三民主义主张形成 D.基于中共对国情的正确认识

20.各高校学生代表在北大会堂集会,记者邵飘萍通报了巴黎最新消息,学生群情激昂;北京大学等驻京高校的大学生齐聚天安门游行示威,高呼口号“还我青岛”。与材料相关的事件是( )

A.一战爆发 B.新文化运动 C.五四运动 D.国民大革命

21.井冈山革命根据地建立后,工农革命军攻占了茶陵县城。毛泽东提议召开工农兵代表大会,经过大会选举,推选谭震林为县工农兵政府主席,代替了之前被任命的县长。这一事件( )

A.挽救了红军和中国革命 B.开辟了农村包围城市道路

C.确立了马克思主义路线 D.探索了革命政权建设方式

22.新文化运动后期,宣传马克思主义的进步报刊在全国各大城市纷纷出现;1919年5月后,青年学生刊物也大量出现。这反映出( )

A.救国方式出现新变化 B.表明民主科学已经落伍

C.马克思主义已经普及 D.新文化运动有其局限性

23.下图《劳动音》是北京共产党小组机关刊物,1920年11月创办,目标群体是工人。刊物封面元素有:锤子、铁镐、齿轮、禾苗、稻穗。此刊物( )

A.表明了中国革命焕然一新 B.寓意着工人与农民的联合

C.为中共成立奠定理论基础 D.为国民革命创设思想氛围

24.《新华日报》由周恩来等无产阶级革命家创办,下表为某段时间,《新华日报》有关蒋介石的相关报道。由此可知( )

时间 内容

1938年1月11日 《蒋委员长告国民书》

1938年1月17日 《蒋委员长坚决抗战》

1938年1月19日 《蒋委员长表示绝不接受敌要求》

1938年2月6,7,8,9、10、11日 2月6日,显著位置刊载蒋介石头像,旁白:拥护蒋委员长抗战到底;从6日到10日连载蒋介石的《抵抗外辱与振兴民族》;2月10日刊载《八路军迭胜敌军蒋委员长传电嘉奖》

1938年2月20、21日 2月20日,刊载《蒋委员长昨主祭殉职空军,各界热烈慰劳将士》:20、21日连续刊载《蒋委员长昨晚广播讲稿》

1938年2月27日 《粤汉路员工爱国可风,蒋委员长昨传电嘉奖》

1938年2月28日 《意大利幼童函蒋委员长致敬》

A.促使国共两党第二次合作顺利实现 B.营造舆论有利于西安事变和平解决

C.国民政府调整了攘外必先安内政策 D.同仇敌忾全民族抗战局面已经到来

25.20世纪30年代,台湾地区稻米丰收,产量大幅增加;人均稻米消费量却比20世纪初期减少了23.1%。粮食不足的情况下,居民要以番薯补齐。由此可知当时台湾地区( )

A.受1929年经济危机影响 B.政治生态恶化深受剥削

C.工业化水平不高经济落后 D.全体居民支持抗战前线

二、非选择题:本题共4题,共50分。

26.历史发展表明,中国古代王朝向来重视民族关系与边疆治理,阅读材料,回答问题。

唐朝疆域图

元朝疆域图

材料二:1791年廓尔喀(今尼泊尔)大举入侵西藏。乾隆皇帝派福康安率兵入藏驱逐侵略者,并于1793年颁行《钦定藏内善后章程》,对西藏的政治、经济、军事、宗教、外事等方面做了具体规定,驻藏大臣统摄西藏地方军政大权,使驻藏大臣的地位空前提高。

——摘编自张云侠《略论清代驻藏大臣的设置、职权及有关问题》

(1)指出图中A地的政权名称并列举出唐朝,元朝对该地区的主要政策。

(2)根据材料二并结合所学,概括指出清政府对藏政策的历史意义,请在明朝时期以及清统治前期,分别列举一件反抗外来侵略的重大历史事件。

27.历史解释是以史料为依据,对历史事务进行理性分析。对于同一段历史,有不同的历史解释。阅读材料,回答问题。

材料:1912年至1928年,这16年的历史,是鸦片战争以来的中国,辛亥革命以来的中国的继续和发展,可以作为一个独立的时期,具有它独具的特点,有它展现出来的突出问题,也为未来开辟了道路,这一时期,中国社会新的因素也在不断增长。

——摘编自《中国通史》白寿彝主编

阅读材料并结合史实,以“近代化”为主题,谈谈你对北洋军阀统治时期“社会新的因素不断增长”的理解。(要求:观点明确,表述成文,史论结合,逻辑严密,条理清晰)

28.节日和历法体现的是社会或文化中的“时间制度”和“时间观念”。阅读材料,回答问题。

材料:中国自古以来以农立国,阴历与人民的日常生产、生活息息相关。中华民国建立后,为实现自己的现代性诉求,与世界接轨,废历改元,以西历为主,兼用传统的阴历,这样,就在中国出现了阴历和阳历并行延续的局面。整个中国的节日体系也因此形成拼盘式的格局,主要包括传统的节日体系和国家、政府主导的节日体系两大体系。民国政府是以现代民族国家的姿态出现于世人面前,整个社会在日趋现代化、国际化的趋势下,一些“洋节”,即外来节日也开始嵌入进中国民众的社会生活之中,这一点在当时的上海表现得至为明显。

北洋政府时期第一次出现由政府确立的纪念日,很多纪念日都对国家意识形态因素进行了强调,如中华民国临时政府成立纪念日、国庆纪念日、国耻日等等,强调的是“国家”“独立”“现代化”,南北统一纪念日等,强调的是“统一”,黄花岗各志士殉国纪念日、国会开幕纪念日、恢复共和纪念日、云南倡议拥护共和纪念日强调的是“革命”“民主”“共和”,大元帅逝世纪念日、孙中山诞辰纪念日强调的是“革命”“领袖”等等,官方纪念日一般只流行于政府机关、学校,商家有时也加入庆祝活动中,但广大民间仍是继续过自己的“废历”年节。

——摘编自艾萍《继承与异动——北洋军阀时期的风俗变革》

(1)根据材料,概括民国初期历法和节日体系呈现的特点,并说明原因。

(2)根据材料并结合所学,简要分析节日体系变革给中国社会带来的影响。

29.阅读材料,回答问题。

材料一

材料二

注:上图土地分配证件文字如下商光边区革命委员会

兹经本会没收商城县安区乡地主冯润亭房屋十间 稞一石斗升分给

商光边七区二乡六村农会会员刘运亭耕种

此证商光边区革命委员会(印)一千九百三十一年七月九日发给

材料三 边界红旗子始终不倒,不但表示了共产党的力量,而且表示了统治阶级的破产,在全国政治上有重大的意义。

——毛泽东《井冈山的斗争》,《毛泽东选集》第1卷

(1)提取材料信息,指出图1、图2、图3对应的历史事件。

(2)材料二所示证件与材料一哪幅图片是同一时期?

(3)结合材料二及所学知识,谈谈对材料三的理解。

试卷第8页,共9页

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是夏商周时期。根据材料“黄河、长江中下游以及辽河等区域出现了文明起源的迹象”可知,黄河流域、长江流域和辽河流域都有文明出现的迹象,具有一定的地域特点,体现了中华文明的起源具有多元性的特点;“长期的交流互动中最终融汇凝聚出以二里头文化为代表的文明核心”反映出中华大地不同区域的文明在交流中呈现出一体化的趋势。由此可见,中华文明的起源具有多元一体的特征,C项正确;中华文明具有悠久的历史,但不符合题意,排除A项;中华文明的起源具有分布广泛的特点,但不符合题意,排除B项;材料并未强调中华文明延绵不断的特点,不符合题意,排除D项。故选C项。

2.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:汉朝(中国)。汉武帝时期为加强皇权、削弱相权,任命品级较低的亲信、侍从组成中朝,以制衡丞相为首的外钞,尚书的地位上升,到东汉时期尚书台长官尚书令的地位进一步提高,反映了皇权的加强,A项正确;尚书地位的提高是皇权强化的表现,排除B项;三省六部制出现在隋唐时期,与材料时间不符,排除C项;材料反映的皇权与相权的矛盾,没有涉及中央与地方的关系,不能体现中央集权的强化,排除D项。故选A项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:魏晋时期(中国)。根据材料可知,嵇康和刘伶提出超越儒家的各种伦理纲常束缚,任人之自然本性自由伸展的主张,具有明显的反儒家倾向,反映了儒学主流地位受到冲击,B项正确;魏晋时期黑暗的政治环境导致士人归隐,排除A项;“纲常名教遭到彻底否定”说法绝对,不符合史实,排除C项;儒学依旧是主流思想,玄学并未成为当时统治思想,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:北魏时期的中国。材料表明在北魏时期,游牧区逐渐退缩,很多南迁的游牧民族也走上了农业化道路,这说明少数民族和汉族的融合加强,D项正确;北魏不是女真族,排除A项;材料中有南迁的游牧民族大部分走上农业化道路,不是北方人口南迁,排除B项;材料体现的是民族融合不是民族矛盾激化,排除C项。故选D项。

5.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是唐朝时期。根据材料“考古中挖掘出大量的唐代妇女打马球俑”及所学可知,唐朝时期,受胡人影响,胡化之风盛行,妇女所受约束较少,妇女享有较高的社会地位,这表明唐朝社会风气比较开放,C项正确;宋明理学进一步强化了封建伦理纲常秩序,选项表述错误,排除A项;材料无法直接得出社会尚武风气盛行的结论,不符合题意,排除B项;唐朝时期男女地位并没有趋向平等,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】本题单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是目的题。据本题时间信息可知准确时空是:宋朝(中国)。据所学知识可知,北宋中期出现冗官、冗兵、冗费和积贫、积弱的问题,王安石变法通过多种措施想要改变积贫、积弱的局面,达到富国强兵的目的,A项正确;北宋初期为加强专制主义中央集权,采取了分化事权的方式,分化事权是导致三冗两积局面出现的原因之一,并非王安石变法的目的,排除B项;整顿官制是王安石变法的措施,并非目的,排除C项;增加收入只是王安石变法措施的一个目的,不能全面概括王安石变法各项措施的目的,排除D项。故选A项。

7.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:蒙古国(中国)。据本题材料概括得出结论是:蒙古国建立后,将所有的草原牧民打破原来的部落、氏族组织形式,按千、百、十户编制起来,而且那些被征服的部族更是基本被拆散,这是为了加强对草原牧民尤其是被征服部族的控制,这样做有利于政权的稳定,B项正确;这个措施的着眼点是政权的巩固,只说是巩固贵族的利益,说法不准确,排除A项;题干所给材料涉及到仅仅是蒙古国一个政权内部,不涉及到其他政权,无法体现政权并立,排除C项;题干所给材料只提及了草原牧民没有提及农民和小农经济,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是宋朝时期。根据材料及所学可知,宋代帝王不再重视传统体现皇权至上的称谓,转而使用与世俗市民阶层称谓类似的叫法,体现了宋代商品经济发展下皇权观念世俗化趋势加强的特征,D项正确;材料未涉及中央与地方的关系,体现不出中央集权得到强化的信息,排除A项;“政府失去对社会的控制”表述错误,与题干信息无关,排除B项;材料未涉及宋代社会分工的具体情况,与题干信息无关,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝前期(中国)。根据所学知识可知,明朝时期,对东北(女真)的管理上,明朝前期在黑龙江流域设立奴儿干都司,并对东北女真部落首领封授官号,C项正确;乌里雅苏台即指驻乌里雅苏台城定边左副将军(乌里雅苏台将军)之辖区,不符合材料,排除A项;乌思藏都司是中国明朝对今西藏自治区除昌都地区以外的大部分地区以及锡金、不丹的最高军政管辖机构,不符合材料,排除B项;元朝设澎湖巡检司,管辖澎湖屿和琉球(今中国台湾),排除D项。故选C项。

10.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是影响题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。根据材料可知,清朝人口不断激增,这导致人地矛盾日渐突出,乾隆后期起义不断,D项正确;人口迅速增加在一定程度上会在一定程度上促进商品经济发展,但从长时段历史看,增长过快,超过土地承受力,消极性突出,排除A项;清朝人口膨胀迅速是现象,不是影响,排除B项;资源危机日益显露,最终导致起义不断,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是正向题,时空是明末清初时期。根据材料可知,题干反映了黄宗羲反对君主专制的思想,“政府是为民而设”体现民本思想,黄宗羲提出君民平等和地方自治,具有初步的民主色彩,A项正确;黄宗羲并未提出建立新的政治制度,只是具有初步的民主色彩,不具有近代西方代议制度的特征,排除B项;材料体现不出儒家民本思想的相关内容,表述错误,排除C项;黄宗羲提出了批判君主专制的主张,该思想并不是社会教化的思想工具,排除D项。故选A项。

12.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料“这是中国政府发起禁烟运动、维护国家主权的一个郑重宣示。这个宣示向世界表明中国人民的道德心和反抗外国侵略的坚强意志。”结合所学知识可知,这是中国近代初期进行的“虎门销烟”运动,这个运动有林则徐主持,C项正确;“李鸿章”是洋务运动的代表人物,与题意不符,排除A项;“曾国藩”是洋务运动的代表人物,与题意不符,排除B项;“徐继畬”是中国近代早期的开明知识分子,主张向西方学习,与题意不符,排除D项。故选C项。

13.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是1861年的中国。根据材料“(外洋器物)购成之后,……可以剿发逆,可以勤远略”及所学可知,曾国藩是洋务运动时期的代表者,剿发逆指的是镇压太平天国运动,勤远略指的是抵御列强的侵略,说明清政府开展洋务运动的最终目的是维护封建统治,B项正确;洋务派主张学习西方的先进技术,这属于维护清王朝统治的手段,排除A项;曾国藩主张先购买外洋器物,然后培养能工巧匠,模仿制造洋器,不符合题意,排除C项;培养新式人才是洋务运动达到自强求富的措施之一,并不是主要目的,排除D项。故选B项。

14.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是推断题,时空是甲午中日战争时期。根据图示信息“朝鲜、清军路线、花园口、威海卫”及所学可知,描述的是1894年的甲午中日战争。这场战争以清政府战败、北洋水师全军覆没告终。甲午战争中的失败,宣告了洋务运动的破产,D项正确;鸦片战争战败后,清政府被迫与英国签订了中国近代史上第一个不平等条约——《南京条约》,排除A项;五四运动取得初步胜利, 鼓舞了人民反帝反封建的热情,排除B项;八国联军侵华战争战败后,清政府被迫与列强签订了《辛丑条约》,标志着中国完全沦为半殖民地半封建社会,排除C项。故选D项。

15.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料“凡在天地之间者莫不变……法者天下之公器,变者天下之公理”可知,该言论主张改革变法图强,挽救民族危机,属于维新派梁启超的《变法通议》,B项正确;魏源《海国图志》主张学习西方国家的科学技术,不符合材料,排除A项;邹容《革命军》主张革命是除旧布新的良药,不符合材料,排除C项;洪仁玕《资政新篇》主张在中国发展资本主义,不符合材料,排除D项。故选B项。

16.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是八国联军侵华时期的中国。据材料“慈禧太后发布对外宣战诏书,南方各地相关督抚拒绝承认此诏书”等信息并结合所学,东南督抚的避战互保使得清廷威信扫地,清政府的虚弱表露无遗,即东南互保表明了中央权威式微,C项正确;督抚专权是指晚清时期总督、巡抚权力过大的状况,这种现象出现于镇压太平天国运动时期,排除A项;鸦片战争后,阶级矛盾指的是封建主义与人民大众的矛盾,材料只涉及了统治集团内部的利益之争,排除B项;辛亥革命后,清朝统治土崩瓦解,排除D项。故选C项。

17.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:1911年(中国)。据材料可知,武昌起义后,黄兴、宋教仁等革命派人员对袁世凯抱有幻想,体现了资产积极革命派的局限性,即革命派存在妥协退让,D项正确;袁世凯决定政治走向,夸大了袁世凯的作用,排除A项;辛亥革命胜利果实被窃取是在1912年2月,排除B项;民主共和是社会共识,在材料中没有体现,排除C项。故选D项。

18.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1913—1920年(中国)。据材料可知,一战期间,欧洲列强忙于欧战,无暇东顾,给中国民族工业的发展带来“短暂的春天”,A项正确;清廷放宽民间设厂限制是在甲午中日战争后,排除B项;材料描述的是民族工业的短暂发展,没有体现比例失调信息,排除C项;北洋政府统治时期,军阀混战,中国的政局并不是很稳定,排除D项。故选A项。

19.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干提示词,可知这是原因题、影响题。时空是:新民主主义革命时期(中国)。通过对比材料中中共“一大”纲领和中共“二大”纲领的内容,结合所学知识可知,中共“一大”纲领不符合当时中国半殖民地半封建社会的实际,而中共“二大”明确提出了反帝反封建的革命任务,符合当时国情,这说明这种变化基于对中国国情的正确认识,D项正确;第一次国共合作实现的标志的国民党一大,晚于中共二大,排除A项;国民大革命失败后,中国共产党领导土地革命,与材料时间不符,排除B项;中共三大提出与孙中山领导的国民党合作的决议,推动了新三民主义主张形成,与材料时间不符,排除C项。故选D项。

20.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是五四运动时期的中国。据材料“北大”“巴黎”“还我青岛”并结合所学,英美操纵巴黎和会,决定由日本继承德国在中国山东的特权,从而引发了五四运动,C项正确;材料中的事件爆发于一战结束后,排除A项;新文化运动发生的直接原因是袁世凯在思想领域掀起尊孔复古的逆流,排除B项;国民大革命时间是1924年至1927年,口号是“打倒列强,除军阀”,涉及的主要区域是南方,排除D项。故选C项。

21.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干提示词,可知这是影响题、推断题。时空是1927年的中国。根据材料可知,谭震林成为茶陵县工农兵政府主席是工农兵代表推选出来的,这是中共建立地方政权的表现,为此后革命政权建设积累了一定经验,D项正确;遵义会议挽救了红军和中国革命,排除A项;1927年井冈山革命根据地的建立,标志着中国共产党开辟了农村包围城市的革命道路,排除B项;遵义会议开始确立了以毛泽东为代表的马克思主义的正确路线在中共中央的领导地位,排除C项。故选D项。

22.A

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干设问词,可知这是本质题,时空是1919年的中国。根据可知,新文化运动后期,出现了大量宣传马克思主义的进步报刊,这表明当时马克思主义的传播较为广泛,国人的救国方式发生新变化,A项正确;马克思主义的传播并不能说明民主科学思想已经落伍,表述不准确,排除B项;此时马克思主义思想并未得到普及,表述不准确,排除C项;新文化运动主张以改良过的欧美新文化替代传统文化,具有明显的局限性,不符合题意,排除D项。故选A项。

23.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:近代(中国)。根据材料的内容可知,“火炬照耀下的锤子、铁镐、齿轮”是指工人阶级,“禾苗、稻穗,朵朵白云”是指农民阶级,“如同紧握的拳头”强调的是工人与农民走向联合,B项正确;中国革命焕然一新的标志是1921年中国共产党那个成立,与材料时间不符,排除A项;为中共成立奠定理论基础的是马克思主义在中国的传播,排除C项;国民革命发生在中国共产党成立后,与材料时间不符,排除D项。故选B项。

24.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:抗日战争时期(中国)。根据材料可知,中国共产党主办的报刊对国民革命军的总指挥和国民党最高领袖展开密集地正面宣传和报道,表明了国民政府调整了攘外必先安内政策,这有利于巩固国共合作局面,进而营造全民族团结抗战的氛围,C项正确;国共两党第二次合作在1937年已经实现,排除A项;西安事变和平解决早于材料时间,排除B项;七七事变后,全民族抗战局面已经到来,排除D项。故选C项。

25.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:20世纪30年代(中国)。根据所学知识可知,20世纪30年代日本抓紧侵华,而此时台湾是日本的殖民地,因此这一时期虽然稻米高产,但是却显得不足,主要是被日本征用,为侵华服务,B项正确;经济大危机并不会导致台湾人民人均消费稻米的数量减少,排除A项;此时台湾大多粮食被日本征用,与工业化水平不高无关,排除C项;此时台湾是日本的殖民地,大多粮食被日本征用,“全体居民支持抗战前线”不符合史实,排除D项。故选B项。

26.(1)名称:吐蕃。政策:唐朝:会盟和联姻;元朝:设立宣政院。

(2)意义:加强中央对边疆地区的治理,加强中央集权,维护国家统一;促进民族交融;推动边疆地区的开发和发展;有利于边疆地区与中原地区的文化交流,有利于中原文化的传播。事件:明朝:戚继光抗击倭寇,在浙江台州九战九捷;清朝前期:康熙前期,发兵围攻雅克萨,迫使沙俄谈判。

【详解】(1)名称:本题是特点类材料分析题。时空是唐朝(中国)。根据唐朝疆域图和所学知识可知,A地的政权名称是吐蕃。政策:本题是特点类材料分析题。时空是唐朝和元朝(中国)。根据所学知识可知,唐朝对吐蕃实行会盟和联姻;元朝设立宣政院管理西藏。

(2)意义:本题是影响类材料分析题。时空是清朝(中国)。根据材料“对西藏的政治、经济、军事、宗教、外事等方面做了具体规定,驻藏大臣统摄西藏地方军政大权,使驻藏大臣的地位空前提高”和所学知识,可从加强中央对边疆地区的治理,加强中央集权,维护国家统一;促进民族交融;推动边疆地区的开发和发展;有利于边疆地区与中原地区的文化交流,有利于中原文化的传播等方面分析历史意义。事件:本题是特点类材料分析题。时空是明朝时期以及清统治前期(中国)。根据所学知识,可从明朝戚继光抗击倭寇,在浙江台州九战九捷;康熙前期,发兵围攻雅克萨,迫使沙俄谈判等方面列举反抗外来侵略的重大历史事件。

27.观点:北洋军阀统治时期是中国近代化的一个上升时期。

评述:近代化的内涵是经济上的工业化、政治上的民主和法制化、思想文化上的理性化和科学化,以及社会生活的近代化。具体而言:这一时期,经济上,民族资本主义进一步发展,民族工业迎来“短暂的春天”,轻工业、军事工业快速发展。政治上,民国宪政体制形式上依然存在,并颁布了《中华民国约法》;专业型、技术化的外交团体出现,不平等外交也向修约外交转变。思想文化上,五四新文化运动宣扬了民主科学思想,马克思主义得到广泛传播,三民主义得到新的发展。社会生活上,政府颁布剪辫易服和废止缠足的法令,简化礼仪,改变称呼等,体现了明显的民主性和革命性的特点。

尽管这一时期中国半殖民地半封建社会性质依然没有改变,救亡图存、思想启蒙与近代化的历史任务依然任重道远,但是此时的中国并非黑暗一片,中国社会新的经济因素、新的阶级因素等也在不断增加。

【详解】本题是论述题之历史事物阐释题,时空是1912年至1928年(中国)。首先,根据设问时间“1912—1928年”确定是北洋军阀统治时期,结合材料“辛亥革命以来的中国的继续和发展,可以作为一个独立的时期,具有它独具的特点,有它展现出来的突出问题,也为未来开辟了道路,这一时期,中国社会新的因素也在不断增长”提炼出论题,如“北洋军阀统治时期是中国近代化的一个上升时期”;其次,结合所学知识,可从民族资本主义经济发展、民主政治的演进、新文化运动宣传新思想、社会生活近代化等方面进行论述,评述时主要从史实的角度进行分析;最后,概括总结即可。

28.(1)特点:日历以西历为主,兼用传统的阴历;传统节日受到冲击,外来节日进入社会生活;出现许多强调国家意识形态的官方纪念日;官方纪念日影响有限,传统节日依然盛行于民间;形成了传统的节日体系和国家、政府主导的节日体系两大体系

原因:西方文化的传入;政府的政策支持;民主共和思想的影响;民族资本主义的推动;巩固共和政体的需要。

(2)影响:促进西方先进文化在中国的传播;丰富了近代社会的生活方式;巩固共和政体;促进民主共和思想的传播,解放思想;没有深入到广大人民的生活中去,社会影响力有限。

【详解】(1)本题是特点类、背景类材料分析题。时空是民国时期的中国。第一小问特点,根据材料“中华民国建立后,为实现自己的现代性诉求,与世界接轨,废历改元,以西历为主,兼用传统的阴历,这样,就在中国出现了阴历和阳历并行延续的局面。”可知,日历以西历为主,兼用传统的阴历;根据材料“整个中国的节日体系也因此形成拼盘式的格局,主要包括传统的节日体系和国家、政府主导的节日体系两大体系。”可知,形成了传统的节日体系和国家、政府主导的节日体系两大体系;根据材料“民国政府是以现代民族国家的姿态出现于世人面前,整个社会在日趋现代化、国际化的趋势下,一些‘洋节’,即外来节日也开始嵌入进中国民众的社会生活之中,这一点在当时的上海表现得至为明显。”可知,传统节日受到冲击,外来节日进入社会生活;根据材料“北洋政府时期第一次出现由政府确立的纪念日,很多纪念日都对国家意识形态因素进行了强调”可知,出现许多强调国家意识形态的官方纪念日;根据材料“官方纪念日一般只流行于政府机关、学校,商家有时也加入庆祝活动中,但广大民间仍是继续过自己的‘废历’年节。”可知,官方纪念日影响有限,传统节日依然盛行于民间。综合以上可知,民国初期历法和节日体系呈现的特点。

第二小问原因,根据材料“一些‘洋节’,即外来节日也开始嵌入进中国民众的社会生活之中”可知,西方文化的传入;根据材料“北洋政府时期第一次出现由政府确立的纪念日,很多纪念日都对国家意识形态因素进行了强调,如中华民国临时政府成立纪念日、国庆纪念日、国耻日等等”可知,政府的政策支持;根据材料“黄花岗各志士殉国纪念日、国会开幕纪念日、恢复共和纪念日、云南倡议拥护共和纪念日”可知,民主共和思想的影响以及巩固共和政体的需要;在结合所学知识可知,民族资本主义的推动。综合以上可知,民国初期历法和节日体系特点的原因。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是民国时期的中国。根据材料“一些‘洋节’,即外来节日也开始嵌入进中国民众的社会生活之中”结合所学知识可知,促进西方先进文化在中国的传播并且丰富了近代社会的生活方式;根据材料“北洋政府时期第一次出现由政府确立的纪念日,很多纪念日都对国家意识形态因素进行了强调,如中华民国临时政府成立纪念日、国庆纪念日、国耻日等等,强调的是‘国家’‘独立’‘现代化’”结合所学知识可知,巩固了共和政体并且促进民主共和思想的传播,解放思想;根据材料“官方纪念日一般只流行于政府机关、学校,商家有时也加入庆祝活动中,但广大民间仍是继续过自己的‘废历’年节。”结合所学知识可知,没有深入到广大人民的生活中去,社会影响力有限。

29.(1)图1:红军长征;图2:北伐战争;图3:农村革命根据地的广泛建立(中华苏维埃共和国临时中央政府成立)。

(2)图3

(3)理解:大革命失败后,中国共产党武装夺取城市受挫,转向农村建立根据地,开创了建立农村革命根据地,以农村包围城市最后夺取全国胜利的道路,它是马克思主义和中国革命具体实践相结合的光辉典范。中国革命就是因为坚持了这条道路,才取得了最终胜利。

【详解】(1)本题是特点类材料分析题。时空是近代(中国)。根据材料中的路线图走向和“吴起镇”“大渡河”等信息可知,图1:红军长征;根据材料中的路线图走向和“广州”“孙传芳”可知,图2:北伐战争;根据材料“井冈山”“瑞金”可知,图3:农村革命根据地的广泛建立(中华苏维埃共和国临时中央政府成立)。

(2)本题是特点类材料分析题。时空是近代(中国)。根据材料“一千九百三十一年七月九日”可知,此时处于土地革命时期,属于图3。

(3)理解:本题是影响类材料分析题。时空是近代(中国)。根据材料“边界红旗子始终不倒,不但表示了共产党的力量,而且表示了统治阶级的破产,在全国政治上有重大的意义”及所学知识可知,大革命失败后,中国共产党武装夺取城市受挫,转向农村建立根据地,开创了建立农村革命根据地,以农村包围城市最后夺取全国胜利的道路,它是马克思主义和中国革命具体实践相结合的光辉典范。中国革命就是因为坚持了这条道路,才取得了最终胜利等等。

答案第10页,共10页

答案第9页,共10页

同课章节目录