地理高中必修第一册《第二节 地貌的观察》 课件(44张)

文档属性

| 名称 | 地理高中必修第一册《第二节 地貌的观察》 课件(44张) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 6.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-27 16:26:28 | ||

图片预览

文档简介

(共44张PPT)

地貌的观察

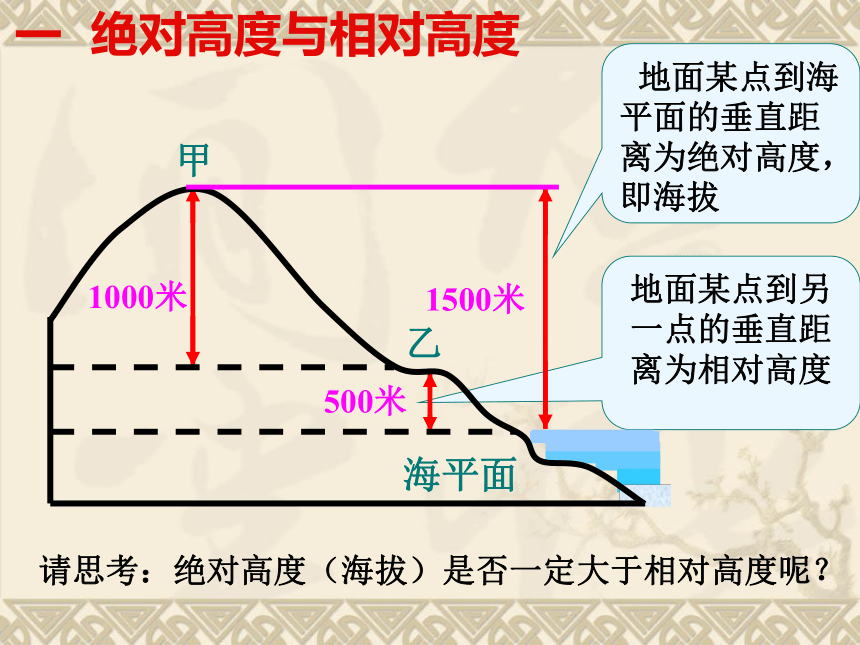

地面某点到另一点的垂直距离为相对高度

甲

乙

海平面

1000米

500米

1500米

地面某点到海平面的垂直距离为绝对高度,即海拔

一 绝对高度与相对高度

请思考:绝对高度(海拔)是否一定大于相对高度呢?

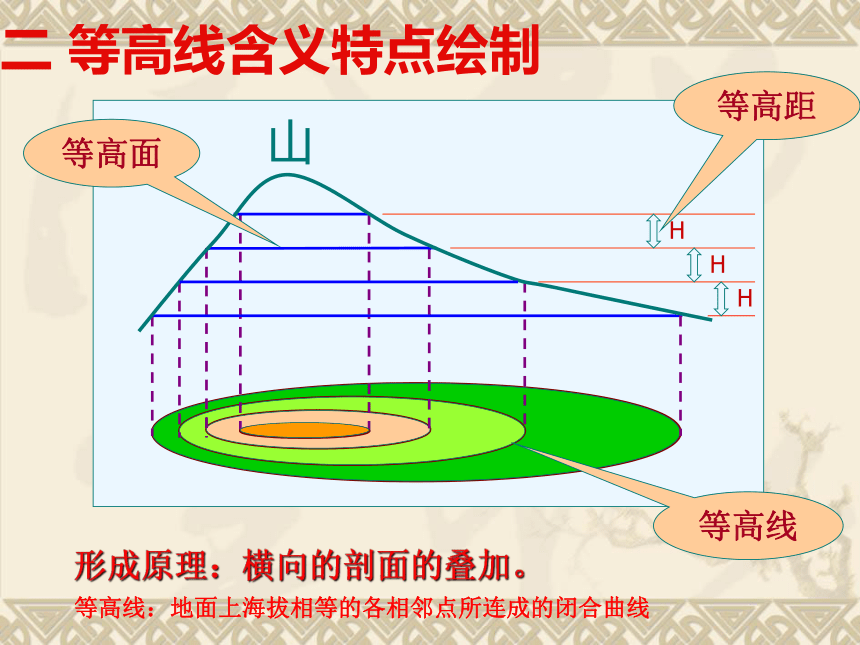

山

H

H

H

等高面

等高距

等高线

形成原理:横向的剖面的叠加。

二 等高线含义特点绘制

等高线:地面上海拔相等的各相邻点所连成的闭合曲线

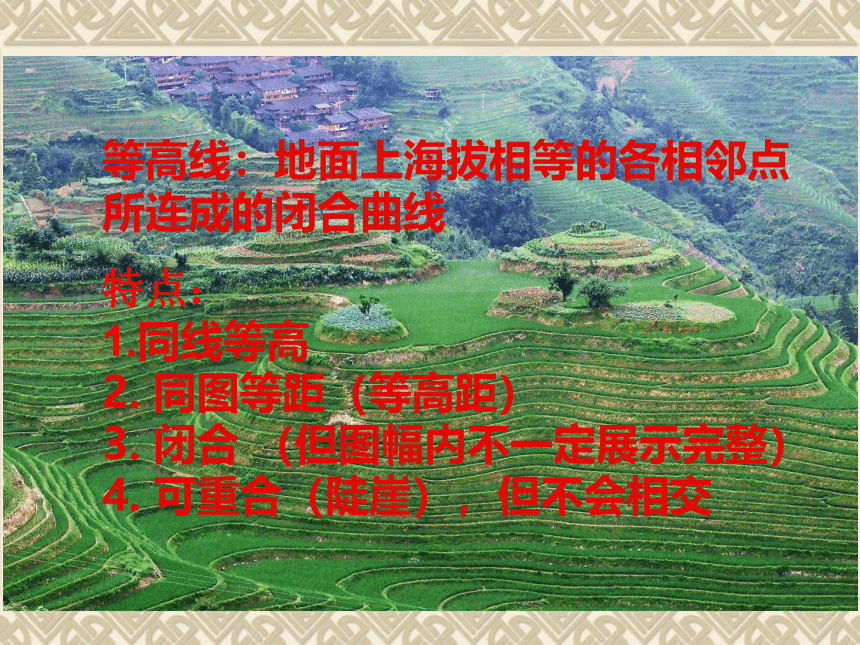

等高线:地面上海拔相等的各相邻点所连成的闭合曲线

特点:

1.同线等高

2. 同图等距(等高距)

3. 闭合 (但图幅内不一定展示完整)

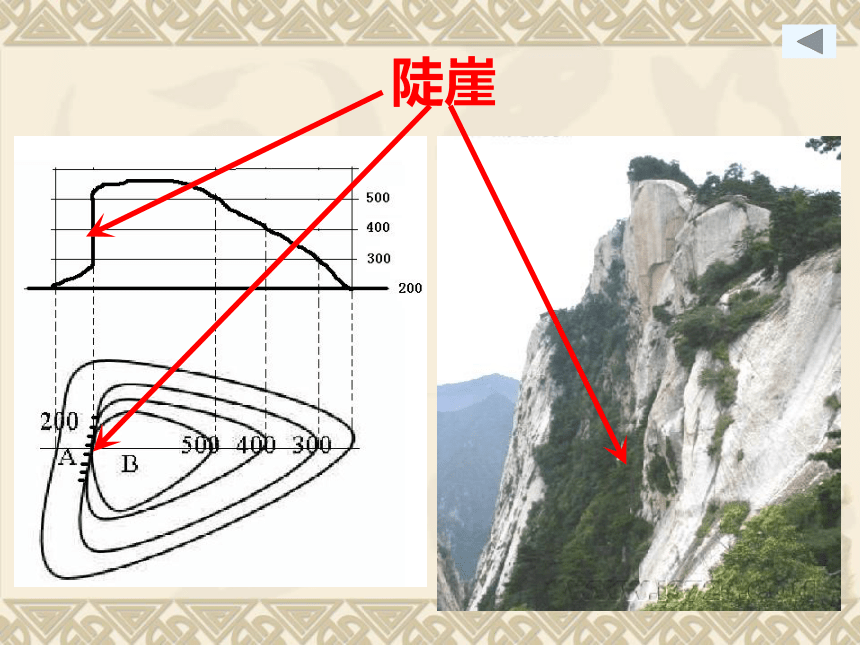

4. 可重合(陡崖),但不会相交

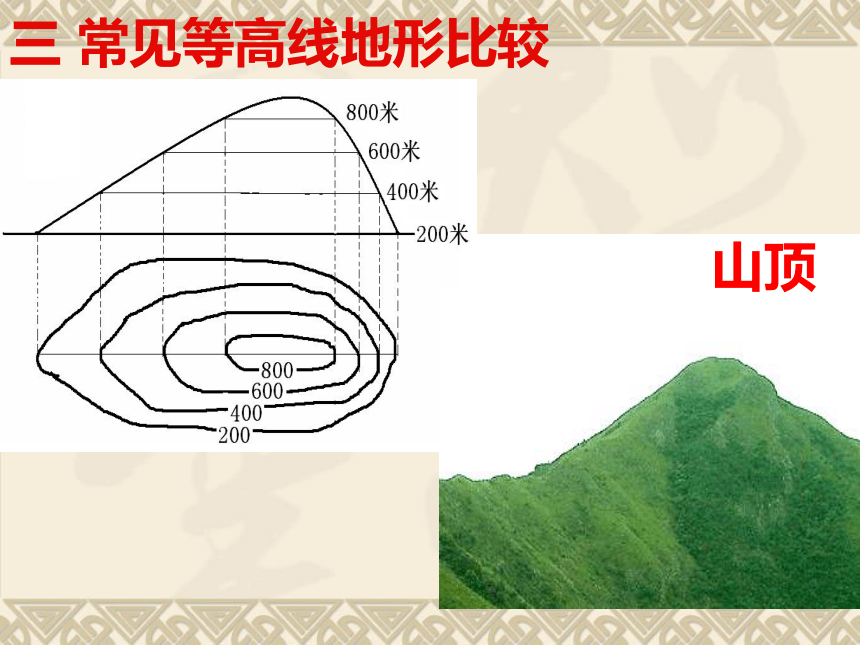

山顶

三 常见等高线地形比较

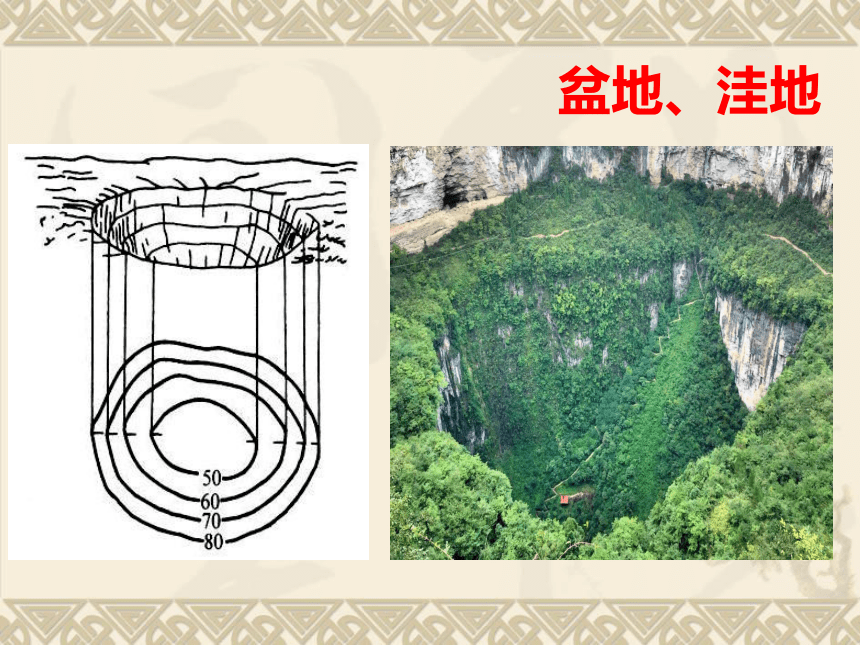

盆地、洼地

要领1: 等高线都 ;

山 峰

盆 地

山峰中 外 ;盆地外 中 。

高

低

高

低

闭合

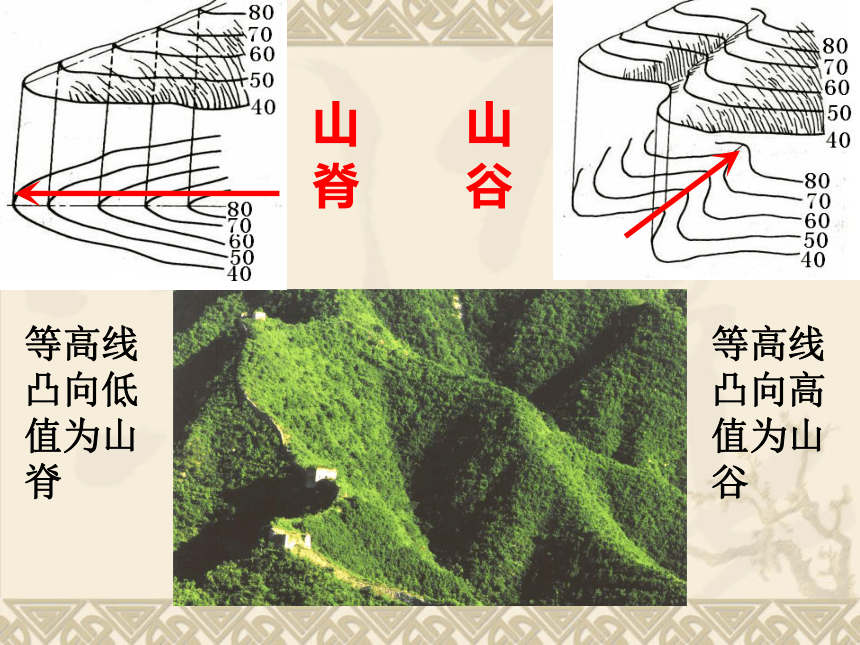

山 脊

等高线凸向低值为山脊

等高线凸向高值为山谷

山 谷

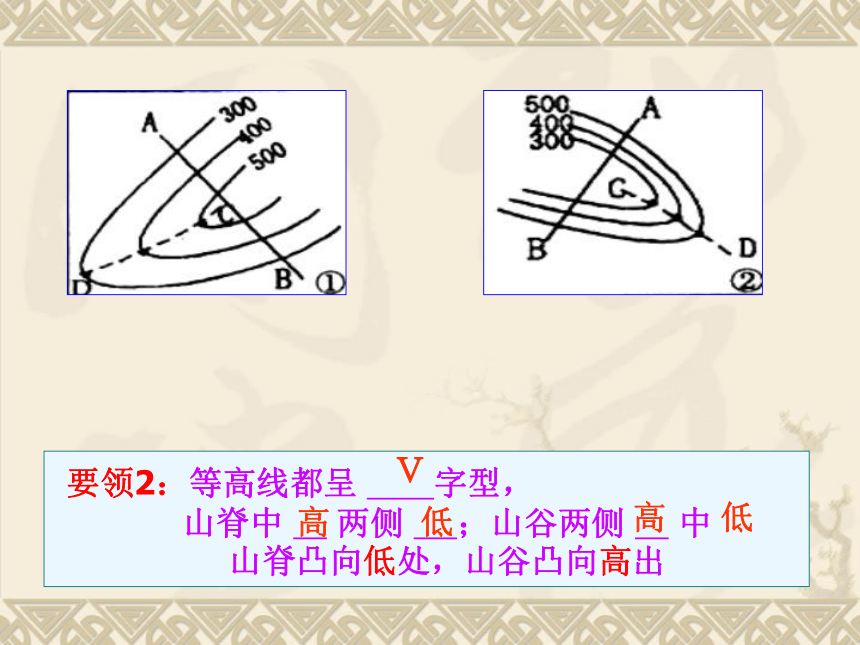

要领2:等高线都呈 字型,

V

山脊中 两侧 ;山谷两侧 中

山脊凸向低处,山谷凸向高出

高

低

高

低

分水岭

集水线

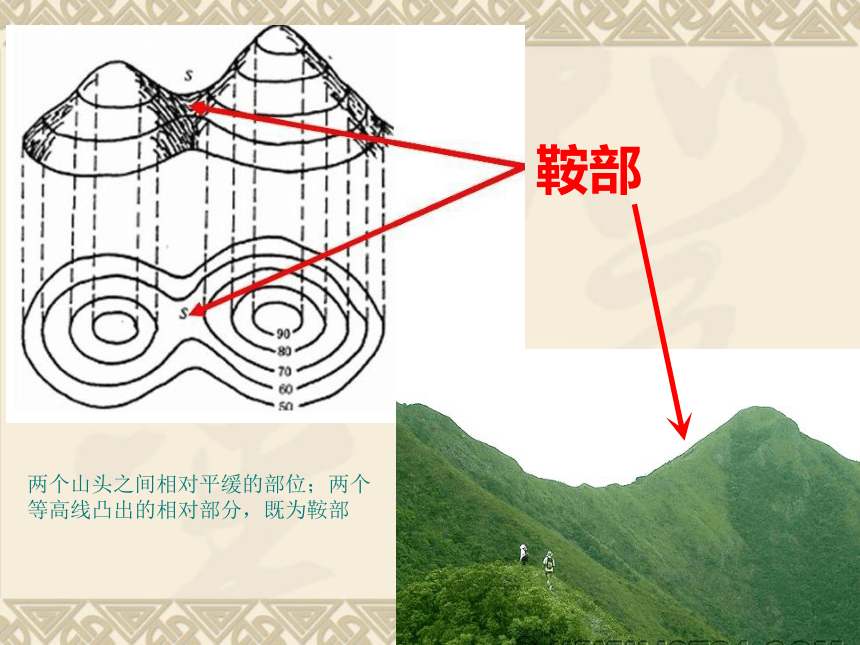

鞍部

两个山头之间相对平缓的部位;两个等高线凸出的相对部分,既为鞍部

陡崖

要领3:鞍部呈 字型,陡崖等高线 。

8

重合

下列图是分别过M、N、E、F四点各沿两个不同方向所作的地形剖面图,判断M、N、E、F四点所在的地形依次是 A.山脊、鞍部、山谷、盆地

B.山谷、山脊、盆地、鞍部

C.山脊、山谷、鞍部、盆地

D.山谷、山脊、鞍部、盆地

下列图是分别过M、N、E、F四点各沿两个不同方向所作的地形剖面图,判断M、N、E、F四点所在的地形依次是 A.山脊、鞍部、山谷、盆地

B.山谷、山脊、盆地、鞍部

C.山脊、山谷、鞍部、盆地

D.山谷、山脊、鞍部、盆地

平原:主要分布在大河两岸和濒临海洋的地区,地面平坦或起伏较小。

四 常见等高线地貌比较

平原:等高线非常稀疏或几乎没有,无闭合区或闭合区极少,值小。一般海拔200米以下。

洞庭湖平原

丘陵起伏不大,坡度较缓,地面崎岖不平丘陵一般没有明显的脉络,顶部浑圆。

丘陵:类似山地,一般海拔在200米以上,500米以下,起伏小。

江南丘陵

高原面积广大,地形开阔,周边以明显的陡坡陡崖为界。

高原:一般海拔500米以上,相对高度较小。等高线中间疏、四周密,与平原或山地相交的边缘十分密集。

南非高原

盆地面积广大,地形封闭,周边被高山高原丘陵环绕,相对长时期沉降地区。

盆地:等高线闭合,四周等高线密集,底部稀疏,四周的数值一般大于500米。

四川盆地

山地面积广大,起伏很大,坡度陡峻,沟谷幽深,一般多呈脉状分布。

山地:海拔一般500米以上,相对高差200米以上。等高线弯曲,比较密集。

神农顶

梯田:在丘陵山坡地上沿等高线方向修筑的条状阶台式或波浪式断面的田地。

梯田等高线图

梯田等高线图表现为梯田田埂处等高线较密,田面平坦等高线稀疏。等高线平行,稀疏分组明显,海拔较低,等高距较小。

洪积扇由山口向山前倾斜,扇顶部坡度大,冲积扇边缘地区坡度小。

五 典型地貌等高线比较(地图册P159)

洪积扇等高线多呈圆弧形,扇顶密扇缘疏。在冲积扇有河流流经,等高线通过干河床时多为V字形,向上游凸出。

洪积扇等高线图

扇顶

扇缘

峰林

喀斯特峰林其峰体多呈圆锥形,四周陡峭,峰体中有山间洼地。

洼地

喀斯特等高线图

峰林顶部和斜坡等高线多以圆形或椭圆形封闭,山间洼地以数条圆弧形等高线表示。

峰林

洼地

新月形沙丘等高线图

沙丘的平面形如新月,丘体两侧有顺风向延伸的两个翼,迎风坡凸等高线稀疏 ,背风坡凹等高线密集。

火山喷发物堆积形成为火山锥。火山口位于火山的顶端,是一个圆形洼地,常积水成湖。

等高线为近似的圆形, 自里往外,数值先增大后减小。示坡线画在等高线内外两侧。

火山锥等高线图

黄土地貌等高线图

黄土塬:桌状高地,等高线稀疏平缓,黄土墹:沟谷等高线密集狭窄。

黄土峁:顶部浑圆,坡面向四周倾斜,状如馒头,等高线稀疏圆润。

黄土梁:长条状的黄土丘陵

等高线顶部平直稀疏。

图中西南部东北部等高线密集,为黄土梁和黄土墹,中部为黄土塬。东北部黄土峁。

墹

塬

峁

梁

墹

六 坡度大小的判别

坡度=

(tanα)

垂直相对高度

实际水平距离

α

六 坡度大小的判别

影响因素:比例尺、等高距、等高线的疏密

比例尺、等高距相同:

等高线密→坡陡;等高线疏→坡缓

等高距、等高线疏密相同:

比例尺大→坡陡;比例尺小→坡缓

例、下面四幅图中的等高距和等高线间隔相同,坡度最陡的应是 。

B

下面四幅图中的比例尺和等高线间隔相同,坡度最陡的应

是 。

200

220

A

280

200

D

260

200

C

240

200

B

比例尺、等高线疏密相同:

等高距大→坡陡;等高距小→坡缓

D

2 通视问题

凹形坡:从山顶向四周,等高线先密后疏

凸形坡:从山顶向四周,等高线先疏后密

地貌的观察

地面某点到另一点的垂直距离为相对高度

甲

乙

海平面

1000米

500米

1500米

地面某点到海平面的垂直距离为绝对高度,即海拔

一 绝对高度与相对高度

请思考:绝对高度(海拔)是否一定大于相对高度呢?

山

H

H

H

等高面

等高距

等高线

形成原理:横向的剖面的叠加。

二 等高线含义特点绘制

等高线:地面上海拔相等的各相邻点所连成的闭合曲线

等高线:地面上海拔相等的各相邻点所连成的闭合曲线

特点:

1.同线等高

2. 同图等距(等高距)

3. 闭合 (但图幅内不一定展示完整)

4. 可重合(陡崖),但不会相交

山顶

三 常见等高线地形比较

盆地、洼地

要领1: 等高线都 ;

山 峰

盆 地

山峰中 外 ;盆地外 中 。

高

低

高

低

闭合

山 脊

等高线凸向低值为山脊

等高线凸向高值为山谷

山 谷

要领2:等高线都呈 字型,

V

山脊中 两侧 ;山谷两侧 中

山脊凸向低处,山谷凸向高出

高

低

高

低

分水岭

集水线

鞍部

两个山头之间相对平缓的部位;两个等高线凸出的相对部分,既为鞍部

陡崖

要领3:鞍部呈 字型,陡崖等高线 。

8

重合

下列图是分别过M、N、E、F四点各沿两个不同方向所作的地形剖面图,判断M、N、E、F四点所在的地形依次是 A.山脊、鞍部、山谷、盆地

B.山谷、山脊、盆地、鞍部

C.山脊、山谷、鞍部、盆地

D.山谷、山脊、鞍部、盆地

下列图是分别过M、N、E、F四点各沿两个不同方向所作的地形剖面图,判断M、N、E、F四点所在的地形依次是 A.山脊、鞍部、山谷、盆地

B.山谷、山脊、盆地、鞍部

C.山脊、山谷、鞍部、盆地

D.山谷、山脊、鞍部、盆地

平原:主要分布在大河两岸和濒临海洋的地区,地面平坦或起伏较小。

四 常见等高线地貌比较

平原:等高线非常稀疏或几乎没有,无闭合区或闭合区极少,值小。一般海拔200米以下。

洞庭湖平原

丘陵起伏不大,坡度较缓,地面崎岖不平丘陵一般没有明显的脉络,顶部浑圆。

丘陵:类似山地,一般海拔在200米以上,500米以下,起伏小。

江南丘陵

高原面积广大,地形开阔,周边以明显的陡坡陡崖为界。

高原:一般海拔500米以上,相对高度较小。等高线中间疏、四周密,与平原或山地相交的边缘十分密集。

南非高原

盆地面积广大,地形封闭,周边被高山高原丘陵环绕,相对长时期沉降地区。

盆地:等高线闭合,四周等高线密集,底部稀疏,四周的数值一般大于500米。

四川盆地

山地面积广大,起伏很大,坡度陡峻,沟谷幽深,一般多呈脉状分布。

山地:海拔一般500米以上,相对高差200米以上。等高线弯曲,比较密集。

神农顶

梯田:在丘陵山坡地上沿等高线方向修筑的条状阶台式或波浪式断面的田地。

梯田等高线图

梯田等高线图表现为梯田田埂处等高线较密,田面平坦等高线稀疏。等高线平行,稀疏分组明显,海拔较低,等高距较小。

洪积扇由山口向山前倾斜,扇顶部坡度大,冲积扇边缘地区坡度小。

五 典型地貌等高线比较(地图册P159)

洪积扇等高线多呈圆弧形,扇顶密扇缘疏。在冲积扇有河流流经,等高线通过干河床时多为V字形,向上游凸出。

洪积扇等高线图

扇顶

扇缘

峰林

喀斯特峰林其峰体多呈圆锥形,四周陡峭,峰体中有山间洼地。

洼地

喀斯特等高线图

峰林顶部和斜坡等高线多以圆形或椭圆形封闭,山间洼地以数条圆弧形等高线表示。

峰林

洼地

新月形沙丘等高线图

沙丘的平面形如新月,丘体两侧有顺风向延伸的两个翼,迎风坡凸等高线稀疏 ,背风坡凹等高线密集。

火山喷发物堆积形成为火山锥。火山口位于火山的顶端,是一个圆形洼地,常积水成湖。

等高线为近似的圆形, 自里往外,数值先增大后减小。示坡线画在等高线内外两侧。

火山锥等高线图

黄土地貌等高线图

黄土塬:桌状高地,等高线稀疏平缓,黄土墹:沟谷等高线密集狭窄。

黄土峁:顶部浑圆,坡面向四周倾斜,状如馒头,等高线稀疏圆润。

黄土梁:长条状的黄土丘陵

等高线顶部平直稀疏。

图中西南部东北部等高线密集,为黄土梁和黄土墹,中部为黄土塬。东北部黄土峁。

墹

塬

峁

梁

墹

六 坡度大小的判别

坡度=

(tanα)

垂直相对高度

实际水平距离

α

六 坡度大小的判别

影响因素:比例尺、等高距、等高线的疏密

比例尺、等高距相同:

等高线密→坡陡;等高线疏→坡缓

等高距、等高线疏密相同:

比例尺大→坡陡;比例尺小→坡缓

例、下面四幅图中的等高距和等高线间隔相同,坡度最陡的应是 。

B

下面四幅图中的比例尺和等高线间隔相同,坡度最陡的应

是 。

200

220

A

280

200

D

260

200

C

240

200

B

比例尺、等高线疏密相同:

等高距大→坡陡;等高距小→坡缓

D

2 通视问题

凹形坡:从山顶向四周,等高线先密后疏

凸形坡:从山顶向四周,等高线先疏后密

同课章节目录

- 第一章 宇宙中的地球

- 第一节 地球的宇宙环境

- 第二节 太阳对地球的影响

- 第三节 地球的历史

- 第四节 地球的圈层结构

- 问题研究 火星基地应该是什么样子

- 第二章 地球上的大气

- 第一节 大气的组成和垂直分层

- 第二节 大气受热过程和大气运动

- 问题研究 何时蓝天常在

- 第三章 地球上的水

- 第一节 水循环

- 第二节 海水的性质

- 第三节 海水的运动

- 问题研究 能否淡化海冰解决环渤海地区淡水短缺问题

- 第四章 地貌

- 第一节 常见地貌类型

- 第二节 地貌的观察

- 问题研究 如何提升我国西南喀斯特峰丛山地的经济发展水平

- 第五章 植被与土壤

- 第一节 植被

- 第二节 土壤

- 问题研究 如何让城市不再“看海”

- 第六章 自然灾害

- 第一节 气象与水文灾害

- 第二节 地质灾害

- 第三节 防灾减灾

- 第四节 地理信息技术在防灾减灾中的应用

- 问题研究 教灾物资储备库应该建在哪里