统编版六年级语文下册第一单元综合测试卷B(含答案)

文档属性

| 名称 | 统编版六年级语文下册第一单元综合测试卷B(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 174.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-28 17:45:49 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

六年级语文下册第一单元综合测试卷(B )

能力提升与创新

( 考试时间:90 分钟 满分:100 分)

一、根据拼音, 写同音字。 (6 分)

là ( )月 ( )烛 xiāo 夜( ) 云( )

jiǎo( )拌水( )

二、选择题。 (14 分)

1.下列加点的多音字读音相同的一项是

A.吞咽/ 咽喉 B.传奇/ 名不虚传

C.脉脉/ 脉搏 D.结实/ 悬灯结彩

2. 下列词语字形、字义全部正确的一项是 ( )

A.鸦雀 细腻 大蒜 悬灯结彩(挂着)

B.浓绸 彼此 摊贩 札札弄机杼(梭子)

C.五候 祝贺 恰当 泣涕零如雨(零散)

D.牺息 轿车 筷子 万象更新(改变)

3. 请你用一组更贴切的词语替换“漂亮”一词,最恰当的一项是 ( )

中国的诗词很漂亮:语言漂亮,内容漂亮,读完的感觉也很漂亮。

A.精致 含蓄 丰富 余音绕梁

B.精美 含蓄 丰富 回味无穷

C.精彩 多彩 优美 津津有味

D.精彩 多彩 优雅 无穷无尽

4.下列句子所用修辞手法和其他三项不同的是 ( )

A.家是既让你高飞,又用一根线牵扯你的风筝轴。

B.那点儿薄雪好像忽然害了羞,微微露出点粉色。

C.父亲像一张弓,蓄一生之势要把孩子射出大山。

D.月光如流水一般静静地泻在这一片叶子和花上。

5. 下列句子没有语病的一项是 ( )

A.电影勾起了一代人的回忆,是因为他们怀念那个时代的原因。

B.每年的端午龙舟赛,是城市生活的盛会,是以构建和谐社会为主旋律的交响乐。

C.按照北京的老规矩,春节差不多在初旬的腊月就开始了。

D.即使孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,没有饺子吃,也必须买杂拌儿。

6.下列节日、习俗和诗句对应有误的一项是 ( )

A.春节———吃鱼———年年尽有余,岁岁皆无疾。

B.端午节———赛龙舟———楚人悲屈原,千载意未歇。

C.重阳节———登高———欲穷千里目,更上一层楼。

D.中秋节———赏月———但愿人长久,千里共婵娟。

7. 《北京的春节》讲的是北京春节的景象,详略结合,下列表述不正确的一项是( )

A.有了略写,能够全面介绍北京春节的景象。

B.有了详写,重点突出,给读者留下深刻的印象。

C.喜欢的内容就详写,不大喜欢的就略写,这样降低了写作难度。

D.详略得当,有点有面,读者对北京春节的认识就既全面又深刻了。

三、 根据课本内容填空。 (6分)

1. 寒食节游古都西安,看到柳絮飞舞、落红无数的迷人春景时,我们不由得想起了唐代诗人韩翃的诗句: , 。

2. 《十五夜望月》中从视觉、听觉、触觉等多个角度描绘秋夜景象的诗句是:

, 。

3. 《长歌行》将春季“ ”的灿烂美好与秋季“ ”的残败凄凉进行了对比,让人直观感受到时节的变换。

四、判断题。(3分)

1.《北京的春节》重点写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五这几天,其他的日子则一带而过,详略结合,利于突出民俗特点。 ( )

2.《腊八粥》的作者沈从文被称为“乡土文学之父”。( )

3.《藏戏》开头运用排比句和反问句,激发了读者的阅读兴趣。 ( )

五、 阅读理解。 (41分)

(一)北 人 食 菱(9 分)

北人生而不识菱者,仕于南方。 席上食菱,并① 壳入口。 或曰:“食菱须去壳。”其人自护其短,曰:“我非不知,并壳者,欲以去热② 也。”问者曰:“北土亦有此物否 ”答曰:“前山后山,何地不有!”

夫菱生于水中而曰土产,此坐③强④不知以为知也。

【注释】①并:连同。 ②去热:清热去火。 ③坐:因为,由于。 ④强(qiǎng) :勉强。

1.结合注释,用自己的话说一说画线句的意思。 (2 分)

.

2.“北人自护其短”的说辞,用一个四字词语来概括就是(2 分) ( )

A.头头是道 B.强词夺理

C.有理有据 D.铿锵有力

3.关于这则故事告诉我们的道理,下列表述最恰当的一项是(2 分) ( )

A.各地有各地的风俗、特产等,要做到提前了解,不然很容易闹笑话。

B.因水土环境、气候条件等不同,菱角在南方生长在水里,到北方生长在山上。

C.对于菱角,“北人”的吃法是一种创新,我们应该鼓励而不是耻笑他。

D.面对没接触过的事物,我们要有“知之为知之,不知为不知”的求实态度。

4.请用自己的话说说文中的“北人”是一个怎样的人。(3分)

(二) (14分)

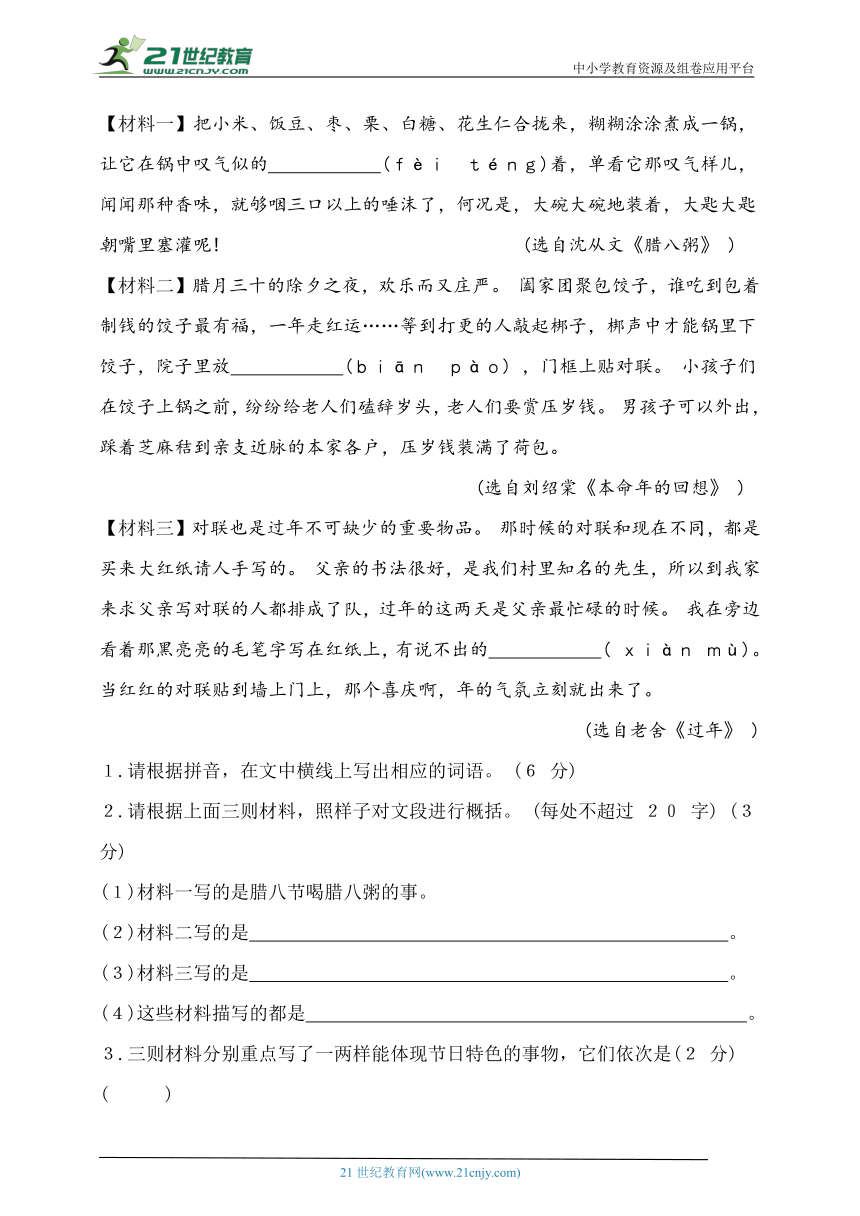

【材料一】把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁合拢来,糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的 (fèi téng)着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗地装着,大匙大匙朝嘴里塞灌呢! (选自沈从文《腊八粥》 )

【材料二】腊月三十的除夕之夜,欢乐而又庄严。 阖家团聚包饺子,谁吃到包着制钱的饺子最有福,一年走红运……等到打更的人敲起梆子,梆声中才能锅里下饺子,院子里放 (biān pào) ,门框上贴对联。 小孩子们在饺子上锅之前,纷纷给老人们磕辞岁头,老人们要赏压岁钱。 男孩子可以外出,踩着芝麻秸到亲支近脉的本家各户,压岁钱装满了荷包。

(选自刘绍棠《本命年的回想》 )

【材料三】对联也是过年不可缺少的重要物品。 那时候的对联和现在不同,都是买来大红纸请人手写的。 父亲的书法很好,是我们村里知名的先生,所以到我家来求父亲写对联的人都排成了队,过年的这两天是父亲最忙碌的时候。 我在旁边看着那黑亮亮的毛笔字写在红纸上,有说不出的 ( xiàn mù)。当红红的对联贴到墙上门上,那个喜庆啊,年的气氛立刻就出来了。

(选自老舍《过年》 )

1.请根据拼音,在文中横线上写出相应的词语。 (6 分)

2.请根据上面三则材料,照样子对文段进行概括。 (每处不超过 20 字) (3 分)

(1)材料一写的是腊八节喝腊八粥的事。

(2)材料二写的是 。

(3)材料三写的是 。

(4)这些材料描写的都是 。

3.三则材料分别重点写了一两样能体现节日特色的事物,它们依次是(2 分) ( )

A.腊八粥;压岁钱、对联;对联 B.腊八粥;饺子、对联;对联

C.腊八粥;饺子、压岁钱;对联 D.腊八粥;鞭炮、压岁钱;对联

4.通读三则材料,想一想作者是怎样把事情写详细的,完成练习。 (3分)

①通过具体事例和人物心理的描写把事情写详细。

②通过场景和人物在场景中的行为来把事情写详细。

③将正面描写和侧面描写相结合,并运用了拟人的修辞手法。

材料一( ) 材料二( ) 材料三( )

(三)京腔的韵味(18分)

生在黄梅戏的故乡,可我最喜欢的还是京剧,听不厌,品不尽。 兴起时,还能吊起嗓门儿来上几句,那特有的京味儿总是悠悠地酽(yàn)在心头。

教了十几年的书,上过不少还算成功的课,但自己感觉最好的还是教《故都的秋》这篇课文。 郁达夫先生简直京化透了,那关于北京之秋的京味儿十足的描写,几番诵读之后,真是醉煞了人。

多年来,京剧、京腔时时诱惑着我对北京的向往,可“山里佬难出天” ,每每机缘擦肩,只好望京兴叹。

终于在去年的秋天,在北京待了一周,上天安门,登八达岭,游世界公园,钻王府井大街小巷,大饱京腔耳福。

北京人说话总有那种特别的京味儿:频( píng pín)频的儿化音节,极富神韵的“土”话,更有那节拍、那音色、那抑扬顿挫劲儿,每每显出一种宽宏深厚的底气和贴近生活的亲切感与原汁味。 京腔儿还极富个性,细细品味,有的带股虎劲,有的透着大气,有的则臻(zhēn qín)于一种雅境……

言为心声,北京人的豪爽与大度在京腔中也可见一斑。 那天,我们乘地铁到前门站,由于人多,我们一行好几个只好站着。 这时,一位很普通的北京市民,见我们同行中一位老人没座位,便主动地站起来让座。 看得出这是位“老北京” ,“老先生——您这儿坐!” 这一刻,我感到京味儿十足的招呼特别地富有质感与热力。 我们与“老北京”一见如故,聊着天南海北的事儿,如沐春风。

京腔冶人,几天一过,竟也情不自禁地仿着京腔与游人对白,仿佛自己也是个“老北京”了。

1.请在括号内为文中加点字选择正确的读音,打“√”。(2 分)

2.“望京兴叹”化用了成语“ ” ,在句中的意思是

。(3分)

3.开头作者写自己喜欢京剧,爱教郁达夫先生的《故都的秋》 ,作用不包括以下哪一项 (2分) ( )

A.开篇点题,渲染京腔韵味 B.为下文展开写“京味儿”做铺垫

C.表达作者对“京味儿”的热爱 D.夸耀自己对“京味儿”的熟悉

4.请根据文章内容,概括出“京腔的韵味”的特点。(4分)

.

5.最后一个自然段的画线句表达了作者什么样的感情 (3 分)

.

6.你一定也像作者一样,有特别向往的城市吧 请你说说这个城市最吸引你的地方,要求语言优美,并用上一种修辞手法。 (4 分)

.

.

六、习作。(30分)

十里不同风,百里不同俗。 请回忆我们身边的传统节日,以“家乡的 节”为题作文。 把家乡的风俗推荐给朋友们,注意把节日的气氛描述得具体详细,突出家乡传统节日的特点,不少于 450 字。

第一单元综合测试卷( B)参考答案

一、腊 蜡 宵 霄 搅 饺

二、1 . B 2. A 3. B 4. B 5. B 6. C 7. C

三、1 . 春城无处不飞花 寒食东风御柳斜

2. 中庭地白树栖鸦 冷露无声湿桂花

3. 万物生光辉 焜黄华叶衰

四、1 . √ 2. √ 3.

五、( 一 )1 . 我并不是不知道,连壳一起吃进去 的原因、是想要清热去火 . 2. B 3. D

4. “北人” 是一个为了面子胡乱说话、不懂装懂、最终闹出笑话的人 . 【 参考译文】有个在北方出生、从未见过菱角的人,在南方做官. (一次) 他在酒席上吃菱角 ﹐连壳一起放进了嘴里吃 . 有人对他说 : “ 吃菱角必须去掉壳再吃.” 那人为了掩饰 自己的无知、说:“ 我并不是不知道、连壳一 起吃进去的原因,是想要清热去火.” ( 提 醒他的人) 问( 他) 说:“ 北方也有这种东西 吗 ” 他回答说:“ 前面的山后面的山,哪块 地没有呢 ”菱角生长在水中 ( 他) 却说是在土里 生长的、这是因为他硬要把不知道的当成 知道的 .

( 二)1 . 沸腾 鞭炮 羡慕

2. ( 2) 除夕夜 包饺子和拜年拿压岁钱的事

( 3) 过年写 对联、贴对联的事

( 4) ( 腊月至正月) 传 统节日里的民风民俗趣事

3. C 解析:材 料一写的是腊八粥 材料二详写了饺子和 压岁钱,只是提到了鞭炮和对联 材料三写 的是对联 .

4. ③ ② ①

( 三)1 . pín zhēn

2. 望洋兴叹 没有机 会到北京去,只能叹息

3. D 解析:作者 这里并没有夸耀的意思,而且对于 “ 京味 儿 ” 他也没达到熟悉的程度,只能说是有所 了解 .

4. ①儿化音节多②“ 土 ” 话极富 神韵③抑扬顿挫④极富个性 .

解析: 根据题干 “ ‘ 京腔的韵味 ’ 的特点”、定位到 文章的第五自然段,抓住几个关键的提示 点,比如“ :” “ 更 ” “ 还 ” 等、先找到每一点的 内容,再进行提炼即可 .

5. 表明作者在 北京受到文化的陶冶,从内心深处热爱北 京、表达了对京腔的喜爱之情 .

6. 示例 : 我一直向往成都,因为那里的人们像火一 样热情、生活像水一样绵柔、还有数不尽的 美食和美景、太令人心驰神往了!

六、指导 :本题考查半命题的记叙作文、要求写 一个家乡的节日 . 写作时要注意以下几点 : 首先要确定自己的作文题目;其次要以现实 生活为依据、要合乎情理、不能胡编乱造;最 后要结合传统习俗和生活实际进行介绍 .

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

六年级语文下册第一单元综合测试卷(B )

能力提升与创新

( 考试时间:90 分钟 满分:100 分)

一、根据拼音, 写同音字。 (6 分)

là ( )月 ( )烛 xiāo 夜( ) 云( )

jiǎo( )拌水( )

二、选择题。 (14 分)

1.下列加点的多音字读音相同的一项是

A.吞咽/ 咽喉 B.传奇/ 名不虚传

C.脉脉/ 脉搏 D.结实/ 悬灯结彩

2. 下列词语字形、字义全部正确的一项是 ( )

A.鸦雀 细腻 大蒜 悬灯结彩(挂着)

B.浓绸 彼此 摊贩 札札弄机杼(梭子)

C.五候 祝贺 恰当 泣涕零如雨(零散)

D.牺息 轿车 筷子 万象更新(改变)

3. 请你用一组更贴切的词语替换“漂亮”一词,最恰当的一项是 ( )

中国的诗词很漂亮:语言漂亮,内容漂亮,读完的感觉也很漂亮。

A.精致 含蓄 丰富 余音绕梁

B.精美 含蓄 丰富 回味无穷

C.精彩 多彩 优美 津津有味

D.精彩 多彩 优雅 无穷无尽

4.下列句子所用修辞手法和其他三项不同的是 ( )

A.家是既让你高飞,又用一根线牵扯你的风筝轴。

B.那点儿薄雪好像忽然害了羞,微微露出点粉色。

C.父亲像一张弓,蓄一生之势要把孩子射出大山。

D.月光如流水一般静静地泻在这一片叶子和花上。

5. 下列句子没有语病的一项是 ( )

A.电影勾起了一代人的回忆,是因为他们怀念那个时代的原因。

B.每年的端午龙舟赛,是城市生活的盛会,是以构建和谐社会为主旋律的交响乐。

C.按照北京的老规矩,春节差不多在初旬的腊月就开始了。

D.即使孩子们喜欢吃这些零七八碎儿,没有饺子吃,也必须买杂拌儿。

6.下列节日、习俗和诗句对应有误的一项是 ( )

A.春节———吃鱼———年年尽有余,岁岁皆无疾。

B.端午节———赛龙舟———楚人悲屈原,千载意未歇。

C.重阳节———登高———欲穷千里目,更上一层楼。

D.中秋节———赏月———但愿人长久,千里共婵娟。

7. 《北京的春节》讲的是北京春节的景象,详略结合,下列表述不正确的一项是( )

A.有了略写,能够全面介绍北京春节的景象。

B.有了详写,重点突出,给读者留下深刻的印象。

C.喜欢的内容就详写,不大喜欢的就略写,这样降低了写作难度。

D.详略得当,有点有面,读者对北京春节的认识就既全面又深刻了。

三、 根据课本内容填空。 (6分)

1. 寒食节游古都西安,看到柳絮飞舞、落红无数的迷人春景时,我们不由得想起了唐代诗人韩翃的诗句: , 。

2. 《十五夜望月》中从视觉、听觉、触觉等多个角度描绘秋夜景象的诗句是:

, 。

3. 《长歌行》将春季“ ”的灿烂美好与秋季“ ”的残败凄凉进行了对比,让人直观感受到时节的变换。

四、判断题。(3分)

1.《北京的春节》重点写了腊八、腊月二十三、除夕、正月初一、正月十五这几天,其他的日子则一带而过,详略结合,利于突出民俗特点。 ( )

2.《腊八粥》的作者沈从文被称为“乡土文学之父”。( )

3.《藏戏》开头运用排比句和反问句,激发了读者的阅读兴趣。 ( )

五、 阅读理解。 (41分)

(一)北 人 食 菱(9 分)

北人生而不识菱者,仕于南方。 席上食菱,并① 壳入口。 或曰:“食菱须去壳。”其人自护其短,曰:“我非不知,并壳者,欲以去热② 也。”问者曰:“北土亦有此物否 ”答曰:“前山后山,何地不有!”

夫菱生于水中而曰土产,此坐③强④不知以为知也。

【注释】①并:连同。 ②去热:清热去火。 ③坐:因为,由于。 ④强(qiǎng) :勉强。

1.结合注释,用自己的话说一说画线句的意思。 (2 分)

.

2.“北人自护其短”的说辞,用一个四字词语来概括就是(2 分) ( )

A.头头是道 B.强词夺理

C.有理有据 D.铿锵有力

3.关于这则故事告诉我们的道理,下列表述最恰当的一项是(2 分) ( )

A.各地有各地的风俗、特产等,要做到提前了解,不然很容易闹笑话。

B.因水土环境、气候条件等不同,菱角在南方生长在水里,到北方生长在山上。

C.对于菱角,“北人”的吃法是一种创新,我们应该鼓励而不是耻笑他。

D.面对没接触过的事物,我们要有“知之为知之,不知为不知”的求实态度。

4.请用自己的话说说文中的“北人”是一个怎样的人。(3分)

(二) (14分)

【材料一】把小米、饭豆、枣、栗、白糖、花生仁合拢来,糊糊涂涂煮成一锅,让它在锅中叹气似的 (fèi téng)着,单看它那叹气样儿,闻闻那种香味,就够咽三口以上的唾沫了,何况是,大碗大碗地装着,大匙大匙朝嘴里塞灌呢! (选自沈从文《腊八粥》 )

【材料二】腊月三十的除夕之夜,欢乐而又庄严。 阖家团聚包饺子,谁吃到包着制钱的饺子最有福,一年走红运……等到打更的人敲起梆子,梆声中才能锅里下饺子,院子里放 (biān pào) ,门框上贴对联。 小孩子们在饺子上锅之前,纷纷给老人们磕辞岁头,老人们要赏压岁钱。 男孩子可以外出,踩着芝麻秸到亲支近脉的本家各户,压岁钱装满了荷包。

(选自刘绍棠《本命年的回想》 )

【材料三】对联也是过年不可缺少的重要物品。 那时候的对联和现在不同,都是买来大红纸请人手写的。 父亲的书法很好,是我们村里知名的先生,所以到我家来求父亲写对联的人都排成了队,过年的这两天是父亲最忙碌的时候。 我在旁边看着那黑亮亮的毛笔字写在红纸上,有说不出的 ( xiàn mù)。当红红的对联贴到墙上门上,那个喜庆啊,年的气氛立刻就出来了。

(选自老舍《过年》 )

1.请根据拼音,在文中横线上写出相应的词语。 (6 分)

2.请根据上面三则材料,照样子对文段进行概括。 (每处不超过 20 字) (3 分)

(1)材料一写的是腊八节喝腊八粥的事。

(2)材料二写的是 。

(3)材料三写的是 。

(4)这些材料描写的都是 。

3.三则材料分别重点写了一两样能体现节日特色的事物,它们依次是(2 分) ( )

A.腊八粥;压岁钱、对联;对联 B.腊八粥;饺子、对联;对联

C.腊八粥;饺子、压岁钱;对联 D.腊八粥;鞭炮、压岁钱;对联

4.通读三则材料,想一想作者是怎样把事情写详细的,完成练习。 (3分)

①通过具体事例和人物心理的描写把事情写详细。

②通过场景和人物在场景中的行为来把事情写详细。

③将正面描写和侧面描写相结合,并运用了拟人的修辞手法。

材料一( ) 材料二( ) 材料三( )

(三)京腔的韵味(18分)

生在黄梅戏的故乡,可我最喜欢的还是京剧,听不厌,品不尽。 兴起时,还能吊起嗓门儿来上几句,那特有的京味儿总是悠悠地酽(yàn)在心头。

教了十几年的书,上过不少还算成功的课,但自己感觉最好的还是教《故都的秋》这篇课文。 郁达夫先生简直京化透了,那关于北京之秋的京味儿十足的描写,几番诵读之后,真是醉煞了人。

多年来,京剧、京腔时时诱惑着我对北京的向往,可“山里佬难出天” ,每每机缘擦肩,只好望京兴叹。

终于在去年的秋天,在北京待了一周,上天安门,登八达岭,游世界公园,钻王府井大街小巷,大饱京腔耳福。

北京人说话总有那种特别的京味儿:频( píng pín)频的儿化音节,极富神韵的“土”话,更有那节拍、那音色、那抑扬顿挫劲儿,每每显出一种宽宏深厚的底气和贴近生活的亲切感与原汁味。 京腔儿还极富个性,细细品味,有的带股虎劲,有的透着大气,有的则臻(zhēn qín)于一种雅境……

言为心声,北京人的豪爽与大度在京腔中也可见一斑。 那天,我们乘地铁到前门站,由于人多,我们一行好几个只好站着。 这时,一位很普通的北京市民,见我们同行中一位老人没座位,便主动地站起来让座。 看得出这是位“老北京” ,“老先生——您这儿坐!” 这一刻,我感到京味儿十足的招呼特别地富有质感与热力。 我们与“老北京”一见如故,聊着天南海北的事儿,如沐春风。

京腔冶人,几天一过,竟也情不自禁地仿着京腔与游人对白,仿佛自己也是个“老北京”了。

1.请在括号内为文中加点字选择正确的读音,打“√”。(2 分)

2.“望京兴叹”化用了成语“ ” ,在句中的意思是

。(3分)

3.开头作者写自己喜欢京剧,爱教郁达夫先生的《故都的秋》 ,作用不包括以下哪一项 (2分) ( )

A.开篇点题,渲染京腔韵味 B.为下文展开写“京味儿”做铺垫

C.表达作者对“京味儿”的热爱 D.夸耀自己对“京味儿”的熟悉

4.请根据文章内容,概括出“京腔的韵味”的特点。(4分)

.

5.最后一个自然段的画线句表达了作者什么样的感情 (3 分)

.

6.你一定也像作者一样,有特别向往的城市吧 请你说说这个城市最吸引你的地方,要求语言优美,并用上一种修辞手法。 (4 分)

.

.

六、习作。(30分)

十里不同风,百里不同俗。 请回忆我们身边的传统节日,以“家乡的 节”为题作文。 把家乡的风俗推荐给朋友们,注意把节日的气氛描述得具体详细,突出家乡传统节日的特点,不少于 450 字。

第一单元综合测试卷( B)参考答案

一、腊 蜡 宵 霄 搅 饺

二、1 . B 2. A 3. B 4. B 5. B 6. C 7. C

三、1 . 春城无处不飞花 寒食东风御柳斜

2. 中庭地白树栖鸦 冷露无声湿桂花

3. 万物生光辉 焜黄华叶衰

四、1 . √ 2. √ 3.

五、( 一 )1 . 我并不是不知道,连壳一起吃进去 的原因、是想要清热去火 . 2. B 3. D

4. “北人” 是一个为了面子胡乱说话、不懂装懂、最终闹出笑话的人 . 【 参考译文】有个在北方出生、从未见过菱角的人,在南方做官. (一次) 他在酒席上吃菱角 ﹐连壳一起放进了嘴里吃 . 有人对他说 : “ 吃菱角必须去掉壳再吃.” 那人为了掩饰 自己的无知、说:“ 我并不是不知道、连壳一 起吃进去的原因,是想要清热去火.” ( 提 醒他的人) 问( 他) 说:“ 北方也有这种东西 吗 ” 他回答说:“ 前面的山后面的山,哪块 地没有呢 ”菱角生长在水中 ( 他) 却说是在土里 生长的、这是因为他硬要把不知道的当成 知道的 .

( 二)1 . 沸腾 鞭炮 羡慕

2. ( 2) 除夕夜 包饺子和拜年拿压岁钱的事

( 3) 过年写 对联、贴对联的事

( 4) ( 腊月至正月) 传 统节日里的民风民俗趣事

3. C 解析:材 料一写的是腊八粥 材料二详写了饺子和 压岁钱,只是提到了鞭炮和对联 材料三写 的是对联 .

4. ③ ② ①

( 三)1 . pín zhēn

2. 望洋兴叹 没有机 会到北京去,只能叹息

3. D 解析:作者 这里并没有夸耀的意思,而且对于 “ 京味 儿 ” 他也没达到熟悉的程度,只能说是有所 了解 .

4. ①儿化音节多②“ 土 ” 话极富 神韵③抑扬顿挫④极富个性 .

解析: 根据题干 “ ‘ 京腔的韵味 ’ 的特点”、定位到 文章的第五自然段,抓住几个关键的提示 点,比如“ :” “ 更 ” “ 还 ” 等、先找到每一点的 内容,再进行提炼即可 .

5. 表明作者在 北京受到文化的陶冶,从内心深处热爱北 京、表达了对京腔的喜爱之情 .

6. 示例 : 我一直向往成都,因为那里的人们像火一 样热情、生活像水一样绵柔、还有数不尽的 美食和美景、太令人心驰神往了!

六、指导 :本题考查半命题的记叙作文、要求写 一个家乡的节日 . 写作时要注意以下几点 : 首先要确定自己的作文题目;其次要以现实 生活为依据、要合乎情理、不能胡编乱造;最 后要结合传统习俗和生活实际进行介绍 .

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐