第三单元复习学案 2023—2024学年统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 第三单元复习学案 2023—2024学年统编版高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 46.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-27 20:18:13 | ||

图片预览

文档简介

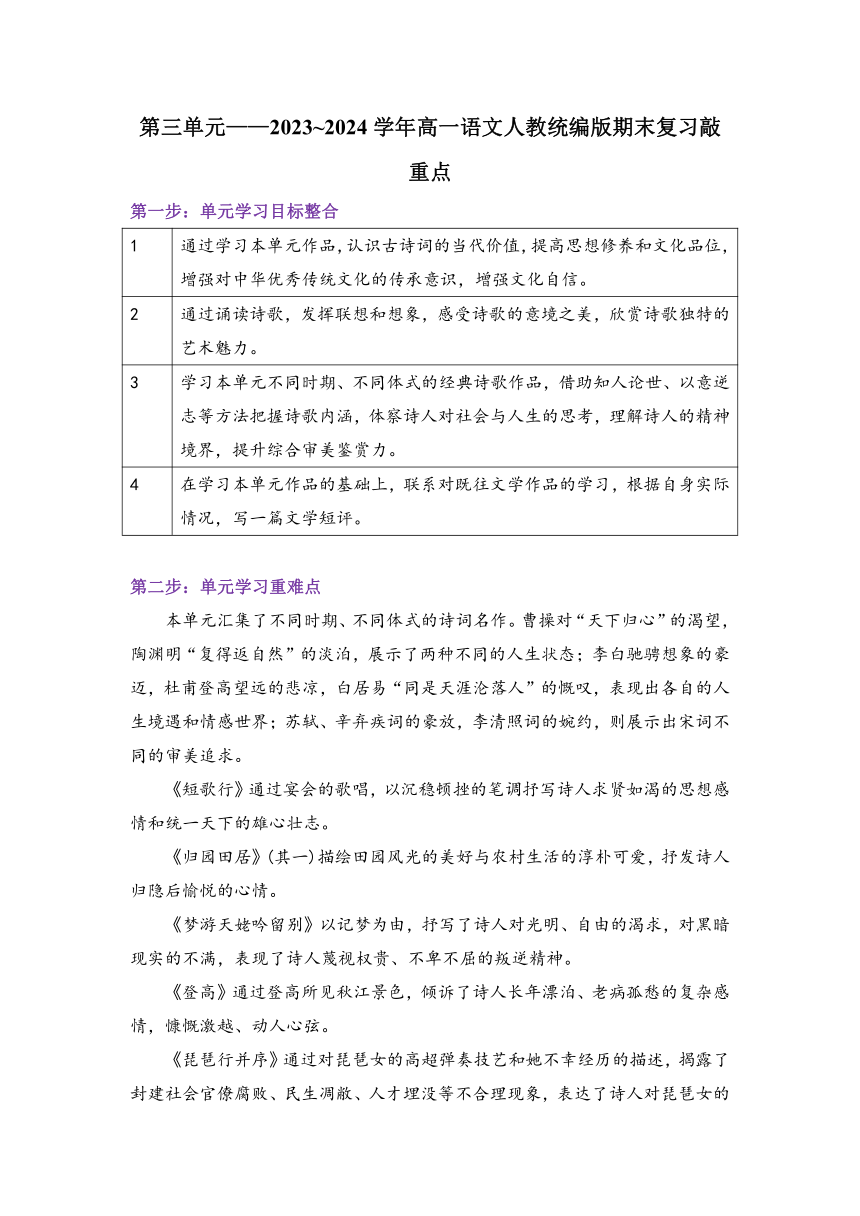

第三单元——2023~2024学年高一语文人教统编版期末复习敲重点

第一步:单元学习目标整合

1 通过学习本单元作品,认识古诗词的当代价值,提高思想修养和文化品位,增强对中华优秀传统文化的传承意识,增强文化自信。

2 通过诵读诗歌,发挥联想和想象,感受诗歌的意境之美,欣赏诗歌独特的艺术魅力。

3 学习本单元不同时期、不同体式的经典诗歌作品,借助知人论世、以意逆志等方法把握诗歌内涵,体察诗人对社会与人生的思考,理解诗人的精神境界,提升综合审美鉴赏力。

4 在学习本单元作品的基础上,联系对既往文学作品的学习,根据自身实际情况,写一篇文学短评。

第二步:单元学习重难点

本单元汇集了不同时期、不同体式的诗词名作。曹操对“天下归心”的渴望,陶渊明“复得返自然”的淡泊,展示了两种不同的人生状态;李白驰骋想象的豪迈,杜甫登高望远的悲凉,白居易“同是天涯沦落人”的慨叹,表现出各自的人生境遇和情感世界;苏轼、辛弃疾词的豪放,李清照词的婉约,则展示出宋词不同的审美追求。

《短歌行》通过宴会的歌唱,以沉稳顿挫的笔调抒写诗人求贤如渴的思想感情和统一天下的雄心壮志。

《归园田居》(其一)描绘田园风光的美好与农村生活的淳朴可爱,抒发诗人归隐后愉悦的心情。

《梦游天姥吟留别》以记梦为由,抒写了诗人对光明、自由的渴求,对黑暗现实的不满,表现了诗人蔑视权贵、不卑不屈的叛逆精神。

《登高》通过登高所见秋江景色,倾诉了诗人长年漂泊、老病孤愁的复杂感情,慷慨激越、动人心弦。

《琵琶行并序》通过对琵琶女的高超弹奏技艺和她不幸经历的描述,揭露了封建社会官僚腐败、民生凋敝、人才埋没等不合理现象,表达了诗人对琵琶女的深切同情,也抒发了诗人对自己无辜被贬的愤懑之情。

《念奴娇·赤壁怀古》通过对壮美景色的描绘,借对古代战场的凭吊和对风流人物才略、气度、功业的追念,曲折地表达了词人怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情,同时表现了词人关注历史和人生的旷达之心。

《永遇乐·京口北固亭怀古》中词人登临北固亭,感叹自己报国无门的失望,凭高望远,抚今追昔。

《声声慢》(寻寻觅觅)通过描写词人残秋所见、所闻、所感,抒发词人因国破家亡、天涯沦落而产生的孤寂落寞、悲凉愁苦的心绪,具有浓厚的时代色彩。

第三步:单元重难知识易混易错

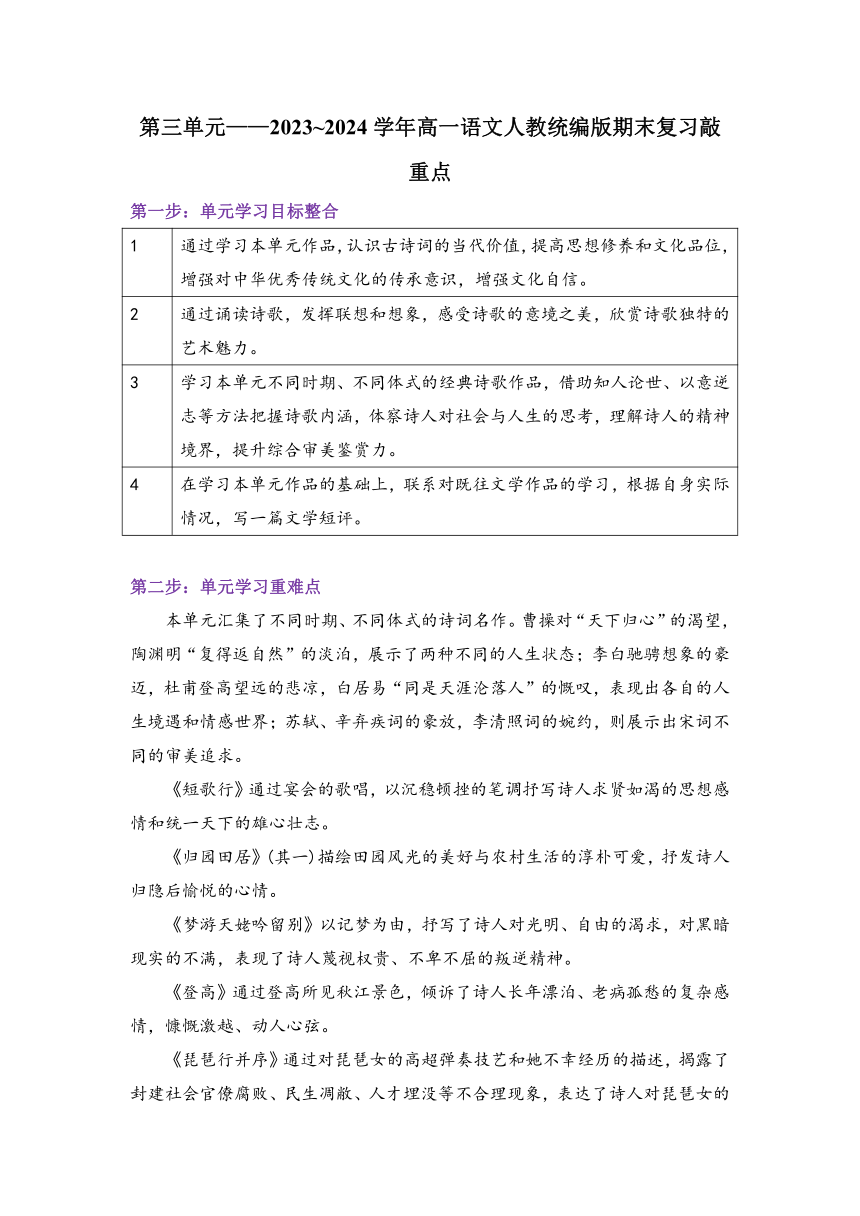

一、七种常考诗歌题材

根据题材分类,中国古诗大致有咏物言志诗羁旅思乡诗、送别怀人诗、边塞征战诗、咏史怀古诗、山水田园诗、即事(景)抒怀诗七种类型。相同题材的诗歌,诗中的情感是相近的,手法是相似的。因此,我们阅读诗歌,完全可以从题材人手,取得“读一首诗,知一类诗”的效果。

1.咏物言志诗

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 借助吟咏自然或社会事物来表达作者的思想感情。 内 容 单纯咏物、托物言志(寓意)、托物喻理、托物讽世。 ①从具体描写的方法看,主要是正面描写(绘形绘色)与侧面烘托。②从修辞手法看,主要是比喻、象征、拟人和对比。③从抒情方法看,主要是托物言志。

标 志 ①从对象看,咏物诗的对象是单纯的某个物。着重对所咏之物的特征、功能进行刻画,或者着重对所咏之物的某内韵,精神进行吟咏。②从题目看,或以所咏之物为题目,或以咏某物、题某物、某物吟等为题目。 情 感 ①寄寓作者的理想抱负,或实现个人理想,或报效国家。②寄寓高尚的节操,或表达怀才不遇与命途多舛的伤感,或抒发年华易逝与理想破灭的哀愁。③托物讽世,或忧国忧民,或感时伤世,或愤世嫉俗,或针砭时弊,或冷嘲热讽。

2.羁旅思乡诗

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 作者因长期客居在外、滞留他乡或漂泊异地等,对所见所闻有所感,借此抒发对家乡、亲人的无尽思念和人生感叹、漂泊愁苦。 内 容 借抒情主人公旅途中的所见所闻、所感所叹,表达思亲怀乡之情。主题有潦倒失意、漂泊哀伤、思念亲人等。 ①借景抒情(寓情于景),情景交融。②以乐景衬哀情(乐景写哀)。③侧面落笔。作者在表现怀远、思归之情时,不是直接抒发思念之情,而是从对方着笔,想象对方思念自己之深,借以烘托作者的苦恨离情。④因梦寄情虚实结合。

标 志 ①标题中多含有“客舍”“登高”“望月”“忆”“寄”“行”“思”等词语及元宵、中秋、重阳、除夕等节日名。②常见意象:月亮、秋风、秋霜、杜鹃、猿啼、沙鸥、孤雁、浮云、梧桐叶落、西楼、高楼、危楼、危栏等。 情 感 ①天涯漂泊羁旅愁。叙写客居他乡的艰难,抒发漂泊无定的孤苦。②望尽天涯怀人愁。感念亲情之深表达对亲人的思念。③羁旅他乡的幽怨之情。或表达人生感叹,流露年华易逝的苦闷;或抒发独居他乡、怀才不遇、报国无门的孤独寂寞、幽怨愤慨之情。

3.送别怀人诗

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 古人常常因事不得不与家人、情人或亲朋好友离别,送别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,吟诗赠别,表达依依不舍之情。 内 容 送别诗涉及的范围极广,有君臣官场赠别,有市井朋友相别有亲人、情人离别。 ①寓情于景,以景衬情,情景交融。②烘托不直接写人的离情别绪,而是通过写眼中物有伤离之意来烘托人的伤离之深。③以乐景衬哀情(乐景写哀或反衬)。④想象(虚写或虚实结合)。送别诗常借助想象表达自己对朋友的留恋和关切。

标 志 ①标题中往往有“送”“别”“赠”“酬”等字眼。②常见意象:柳、酒、月、水四大意象。(长亭、短亭、阳关、舟、灞桥等意象也在送别怀人诗中出现) 情 感 ①依依惜别的不舍与伤感;②离别后的思念与牵挂;③对友人的安慰与勉励;④借送别友人表明自己的心志;⑤抒发对人生的感慨。要注意,每首诗表达的情感往往不是单一的,而是多种情感交织在一起的集合体,它丰富、复杂却不杂乱无章。

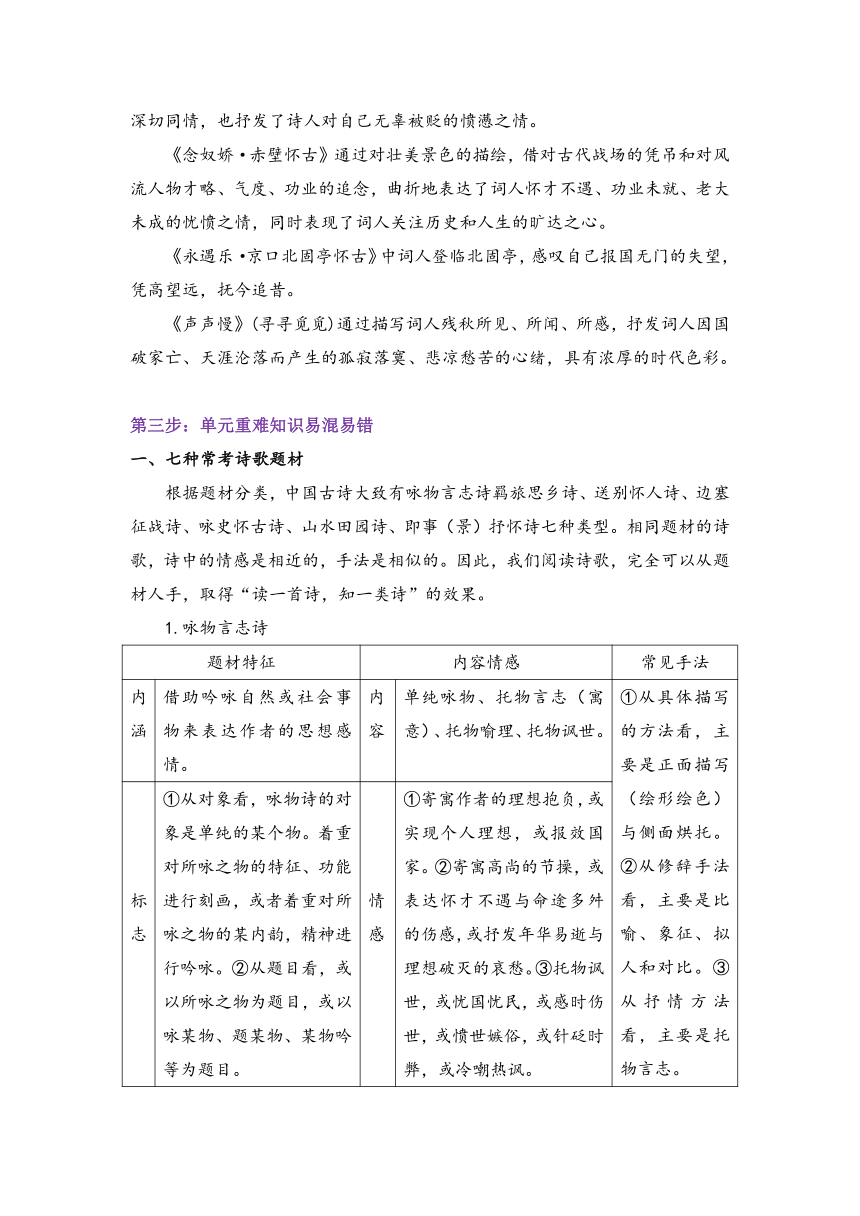

4.边塞征战诗

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 边塞征战诗是以边疆地区军民生活和自然风光为题材的诗。 内 容 边塞诗多表现从军出塞、保家卫国、民族交往、塞上风情,或抒报国壮志,或发反战呼声,或记现实战事。 ①修辞方面:主要有夸张、对比、互文、用典等。②人物形象的塑造方面:常用侧面烘托、动作描写、肖像描写、细节描写等手法。③意境的营造方面:常用景物烘托、虚实结合等手法。

标 志 ①标题往往有“行”“军”“征人”“塞”“戍”等与军旅有关的字。②常见意象:自然景物类,如黄沙、秋月、大漠、孤城、雨雪、风沙等;地理区域类,如塞外、雁门关、玉门关、黄河、阴山、楼兰、蓟北等;战事器具类,如金鼓、旌旗、烽火、战马等;乐曲类,如《梅花落》《折杨柳》《关山月》《阳关三叠》《渭城曲》等;人物类,如戌卒、将帅、胡人、单于等。 情 感 ①保家卫国、建立功名的壮志豪情。②奋勇杀敌、英勇无畏的英雄气概。③雄奇瑰丽、奇异独特的边塞风光。④征人思乡、闺妇盼归的两地情愁凄苦哀怨的怨战情绪,凄厉沉痛的反战思考。⑥对和平安宁的边疆生活、和睦友好的民族往来的向往。

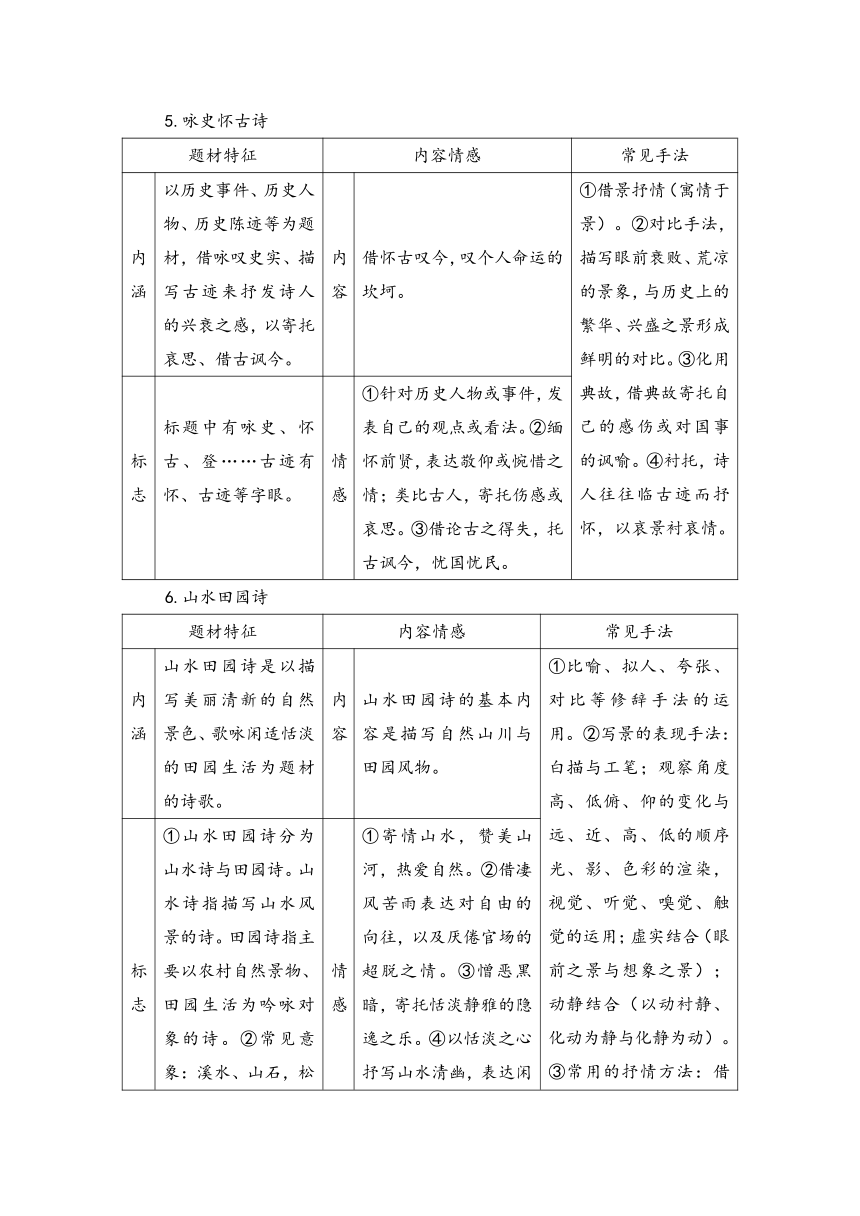

5.咏史怀古诗

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 以历史事件、历史人物、历史陈迹等为题材,借咏叹史实、描写古迹来抒发诗人的兴衰之感,以寄托哀思、借古讽今。 内 容 借怀古叹今,叹个人命运的坎坷。 ①借景抒情(寓情于景)。②对比手法,描写眼前衰败、荒凉的景象,与历史上的繁华、兴盛之景形成鲜明的对比。③化用典故,借典故寄托自己的感伤或对国事的讽喻。④衬托,诗人往往临古迹而抒怀,以哀景衬哀情。

标 志 标题中有咏史、怀古、登……古迹有怀、古迹等字眼。 情 感 ①针对历史人物或事件,发表自己的观点或看法。②缅怀前贤,表达敬仰或惋惜之情;类比古人,寄托伤感或哀思。③借论古之得失,托古讽今,忧国忧民。

6.山水田园诗

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 山水田园诗是以描写美丽清新的自然景色、歌咏闲适恬淡的田园生活为题材的诗歌。 内 容 山水田园诗的基本内容是描写自然山川与田园风物。 ①比喻、拟人、夸张、对比等修辞手法的运用。②写景的表现手法:白描与工笔;观察角度高、低俯、仰的变化与远、近、高、低的顺序光、影、色彩的渲染,视觉、听觉、嗅觉、触觉的运用;虚实结合(眼前之景与想象之景);动静结合(以动衬静、化动为静与化静为动)。③常用的抒情方法:借景抒情,融情入景;以乐景写哀情(反衬)。

标 志 ①山水田园诗分为山水诗与田园诗。山水诗指描写山水风景的诗。田园诗指主要以农村自然景物、田园生活为吟咏对象的诗。②常见意象:溪水、山石,松林、野老、柴门、桑麻、南亩、五柳、明月,渔歌等。 情 感 ①寄情山水,赞美山河,热爱自然。②借凄风苦雨表达对自由的向往,以及厌倦官场的超脱之情。③憎恶黑暗,寄托恬淡静雅的隐逸之乐。④以恬淡之心抒写山水清幽,表达闲适淡泊、悠然自得之情。⑤表达对现实的不满和怀才不遇的苦闷。

7.即事(景)抒怀诗

即事(景)抒怀,指的是诗人就某件事或眼前之景发表自己的议论,抒发自己的感慨。即事(景)抒怀诗,一般来说并无严格的界定,许多其他题材的作品,如怀亲、送友、思乡,抒发人生感慨、闲情逸趣等,一般皆可笼统地称为“即事(景)抒怀诗”。

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 即事(景)抒怀,指的是作者因一事或因眼中所见之景引起了心中的某种感触,于是描写当时之事或景物来抒发自己的感慨。 内 容 即事(景)抒怀诗的基本内容是描写身边之事、身边可见之景。包括思亲、送友、怀乡、赠人、表达人生感悟、抒写闲情逸趣等。 ①比喻、拟人等修辞手法的运用。②叙事写景的表现手法:虚实结合;衬托(以动衬静、以乐衬哀);侧面描写;白描与细节描写。③常用的抒情方法:直抒胸臆;展开想象,寄托情感;借景抒情,委婉抒情。

标 志 ①诗歌中包含叙事或写景内容,重点在作者由所叙之事或所写之景而生发的感慨之情。即事抒怀偏重于叙事,即景抒怀偏重于写景,其重点在“抒怀”。②标题往往有即事、即景、抒怀等字眼。 情 感 ①寄情山水,表达出对和平宁静生活的热爱。②表现了作者对悠闲舒适的隐居生活的向往。③抒写政治上的失意和对世事的感慨。④表达对现实的愤慨、不满和壮志难酬、怀才不遇的惆怅之情。

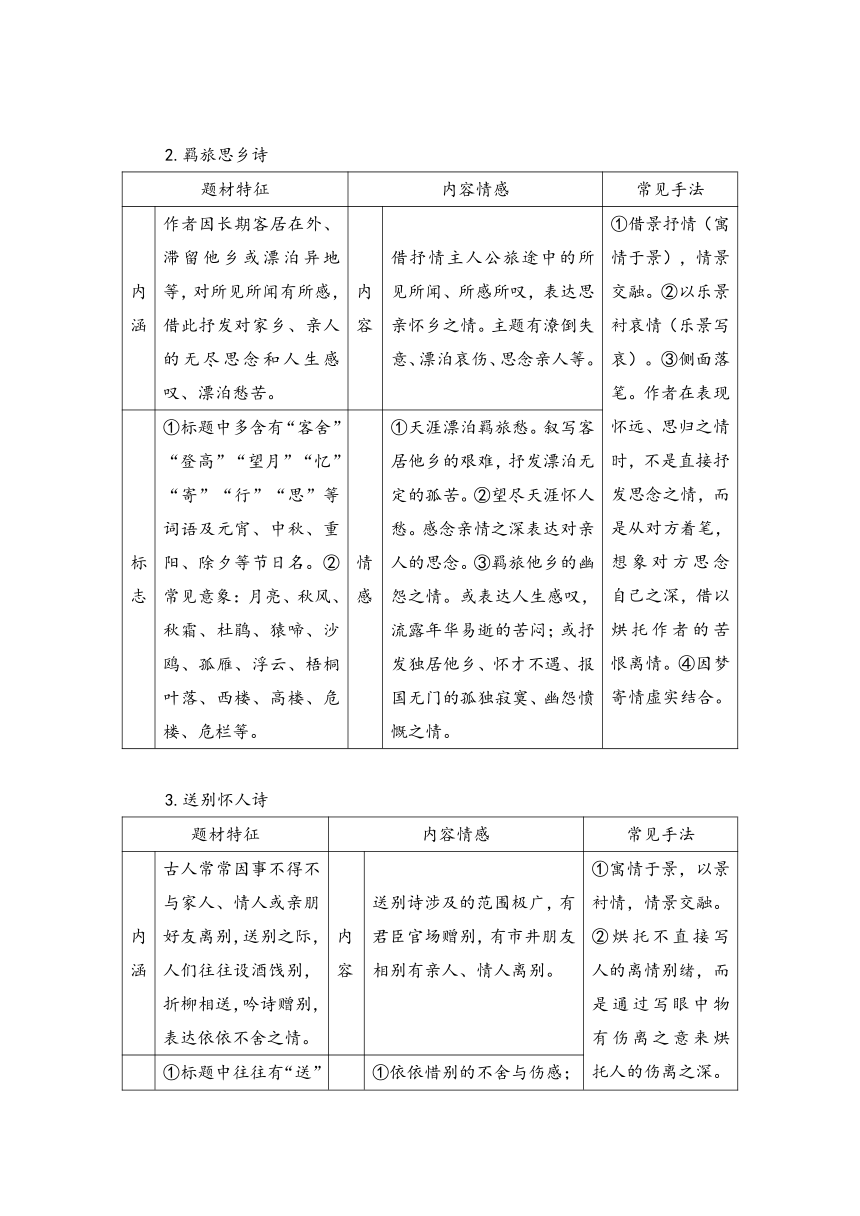

二、古代诗歌鉴赏选择题五种常见设误角度及应对技法

1.词语、诗句理解错误

角度 解读 命题者故意错误解读诗歌中的一些关键词语的含义及句子的含意,特别是在写景状物的诗句解读中歪曲季节、时间、地点等。

应对 技法 方面,把词语、句子作为平常的文言词句进行翻译,同时进行相关联想,在头脑中复原诗句所说的景物或事物,由此确定词义、句意到底是什么。另一方面,要将选项涉及的内容与具体诗句对应,关注景物描写的时节、地点、特点,关注事件、人物、动作、评价等。

2.表现手法错误

角度解读 命题者故意在艺术手法上设置错误,如把拟人说成比喻,把借喻说成借代,把实写说成虚写,把正衬说成反衬,等等。

应对 技法 平时要熟练掌握诗歌中的写景手法、抒情手法、修辞手法等,答题时,要把试题中对手法的分析分成不同的语意单位,与诗句对应比较,看哪部分的分析正确,哪部分的分析错误。涉及全诗的,还要认真分析全诗的思想内容,以便与选项的内容进行对照。

3.情感内容理解附会

角度解读 命题者故意在某些诗句、某个典故中的情感上设误,要么弄错情感基调,如把乐观说成悲观;要么在情感内涵上过度解读,如把貌似正确的情感放进去;要么弄错情感表达的方式,如把间接表达说成直接表达,把明显说成含蓄,等等。

应对 技法 在把选项与原诗进行对照分析时,一要注意诗句的陈述主体,看是否与选项所述一致;二要注意诗句中的词语、典故意象,对其感彩进行深入感知,看与选项所述是否一致;三要注意诗歌下面的注释,看注释有怎样的提示。

4.意象、意境分析不当

角度解读 诗歌意象的内涵很复杂,有的意象有多种含义,同一个意象在不同的诗句中的象征义、比喻义、语境义往往不同,命题者故意把其内涵分析错误,让考生辨别。命题者还对全诗(词、曲)或是某一句、某一联、某一片所营造的意境特点做出错误的概括,如把“明丽”说成“朦胧”,要求考生判断。

应对 技法 找出诗句中出现的意象,分析其各自的特征,最后整合并整体感知其营造的氛围,品味诗歌意境。另外,熟记常见的意境特征:雄浑壮丽、壮阔苍茫、苍凉悲凄、闲适恬淡、清幽明净、冷清幽静等。

5.艺术效果分析不当

角度解读 命题者故意在艺术手法的表达效果上设置错误,把并非“生动形象”说成“生动形象”,把没有某种效果说成有某种效果,等等。

应对 技法 首先,结合注释准确把握诗歌内容;其次,熟知诗歌的语言风格;再次,掌握诗歌常见的修辞手法所产生的艺术效果,如比喻、拟人、夸张等所产生的艺术效果;最后,三者结合,看命题者对诗歌艺术效果的赏析、评定是否正确。

【例1】阅读下面这首宋词,完成下题。

西江月①

苏轼

照野弥弥②浅浪,横空隐隐层霄③。障泥④未解玉骢骄,我欲醉眠芳草。可惜一溪风月,莫教踏碎琼瑶⑤。解鞍欹枕绿杨桥,杜宇一声春晓。

注①此词为苏轼被贬黄州时所作。他春夜行蕲水边,过酒家,饮酒醉,乘月至一溪桥上,解鞍,曲肱醉卧。拂晓,见乱山攒拥,流水淙淙,宛如仙境,书此词于桥柱上。②弥弥:水波翻动的样子。③层霄:弥漫的云气。④障泥:马鞯,垂于马两侧以挡泥土。⑤琼瑶:美玉。这里形容月亮在水中的倒影。

1.下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.“障泥未解玉骢骄,我欲醉眠芳草”,写词人濒临溪流,从马上下来,等不及卸下马鞯,即欲眠于芳草。既侧面描绘出月下溪景之美,又表现了词人的喜悦心情。

B.“可惜一溪风月,莫教踏碎琼瑶”运用了借代的修辞手法。琼瑶,本是美玉,这里代指月亮,水月交辉,有如晶莹剔透的珠玉。这两句传神地写出水月之静美。

C.词的结尾,不写野外的景色多么迷人,而是通过描写杜鹃在黎明的一声啼叫,对野外春晨的景色作了画龙点睛的提示。

D.本词写词人爱惜一溪风月,不让马踏碎溪月,解鞍酣眠直至春晓,描写了一个醉心自然、随性洒脱、乐观豁达的词人形象。

2.请从表达技巧的角度简要赏析“照野弥弥浅浪,横空隐隐层霄”两句的妙处。

【例2】阅读下面这首唐诗,完成下题。

秋日鲁郡尧祠亭上宴别杜补阙范侍御

李白

我觉秋兴逸,谁云秋兴悲?

山将落日去,水与晴空宜。

鲁酒白玉壶,送行驻金羁。

歇鞍憩古木,解带挂横枝。

歌鼓川上亭,曲度神飙吹。

云归碧海夕,雁没青天时。

相失各万里,茫然空尔思。

3.下列对这首诗内容和手法的分析,最恰当的一项是( )

A.本诗标题交代了时间(“秋日”)、地点(“鲁郡尧祠亭”)、人物(“杜补阙”“范侍御”)及事件(“宴别”)。

B.诗开头两句前后对照,以强烈的主观抒彩体现李白的艺术个性,一“悲”字为全诗定下伤感的基调。

C.三、四两句交代宴别的具体时间和场景,抓住群山、落日、水流、晴空等景物与后文“云归碧海夕,雁没青天时”共同营造了一种落寞凄清的氛围。

D.送别宴会上大家开怀畅饮,歌唱的歌唱,奏曲的奏曲。诗人以正侧面相结合的手法描写了别宴上的热烈场面。

4.整首诗表达了诗人怎样的情感?请结合全诗简要分析。

答案以及解析

1.答案:B

解析:B项,是借喻,不是借代。

2.答案:①侧面描写(或“侧面烘托”):写月下细浪涟漪层层涌起,空中云气依稀,侧面烘托月光朗照,月色美好。②借景抒情:通过写景营造出清爽明丽的意境,凸显词人的愉悦之情。③叠字:“弥弥”“隐隐”表现了水之盛、云之淡,音律和谐,朗朗上口,声声悦耳。④对仗:“照野”对“横空”,“弥弥”对“隐隐”,“浅浪”对“层霄”,对仗工整,富于音韵之美。

解析:从内容看,这两句是写景,写的是月光下的江水和天空中的云气,故可以从写景抒情的角度思考;从形式看,运用了对仗和叠词。指明手法,结合情感分析表达效果即可。

3.答案:A

解析:B项,“一‘悲’字为全诗定下伤感的基调”有误,“谁云秋兴悲”是反问,表明诗人不赞同“秋兴悲”。C项,“落寞凄清”不妥,三、四两句之境阔大疏朗。D项,“以正侧面相结合的手法”有误,此处主要为正面描写。

4.答案:①诗歌表现了诗人乐观、旷达的情怀。诗人写朋友们开怀畅饮,歌唱的歌唱,奏曲的奏曲。诗人的感情同各种富有特征的物件、动作和音响效果等交融在一起,表现出诗人和友人们异乎寻常的乐观、旷达,一扫一般送别诗那种常见的哀婉、悲切之情,而显得热烈、奔放。②表达了对友人的深厚情谊和离别的愁绪。诗歌的结尾,酒酣席散,朋友们各奔一方,留下的是无尽的离情别绪。

解析:从诗歌的题目看,这是一首与友人欢宴并送别的诗歌。诗歌开头奠定了“秋兴逸”的情感基调,然后描写了秋水长空、远山落日、古木横柯的景象,接着写友人们的欢宴。从中可以看出既有欢乐、旷达的情感,也有离别的茫然惆怅之情。

第四步:单元核心素养对接高考

一、鉴赏古代诗歌中的意象答题步骤

1.筛选诗歌中的典型形象(意象)。筛选的标准一般是能够体现诗歌整体风貌或构成和谐统一的画面。

2.根据意象里的修饰词,概括画面的特点、营造的氛围。

3.根据相关字词和句子,概括季节(时间)、事物、人物等画面内容。

4.根据意象特点并结合诗歌内容,分析画面蕴含的思想情感。

二、鉴赏古代诗歌中的景物形象答题步骤

1.找出主要意象并用简洁的语言描绘场景、画面。

2.概括出这种画面呈现的特点。

3.分析作用,如表达了作者怎样的思想感情,对表达诗歌主旨有什么作用等。

三、鉴赏古代诗歌中的物象答题技巧

1.鉴赏方法:因物寻志

诗歌中的事物形象,即咏物诗或杂诗中的形象,如陆游《卜算子·咏梅》中“梅”的形象等。鉴赏物象往往由物及人,从物人一体的角度来把握事物的特点。即先要借助相关语句或关键字词来把握事物的特征,再联系创作背景进行有关作者思想感情的深层分析。

2.审题、答题规范:关注提问方式,答题紧扣“物”“志”

鉴赏物象题的提问方式有两种:一是把物象的外在特点和内在情意分成两问提问;二是把这两问合成一问,作整体提问,如“该诗(联、图)描绘了泉的什么形象”。

四、古代诗歌炼字答题步骤

1.释本义。即解释关键字词的含义,辨清词性,分清虚实,理解关键字词的本来意思。

2.描景象。即将关键字词放在诗(词)句中,联系具体的语境进行分析。主要分析其所运用的表现手法,以及展开想象再现诗(词)句描绘的情景或景象。

3.点作用。即分析关键字词的使用对表现对象所起的作用,或产生的艺术效果。

4.表感情。即分析关键字词表达了作者或人物形象怎样的情感。

五、赏析炼句答题技巧

1.从内容的角度赏析句子的表达效果。考生在赏析诗歌句子时要注重对句子中关键字词的理解,把握句子的内容。通过句子表现的意境或情境,发掘句子的深层内涵。

2.从语言特点的角度赏析句子。有的句子是倒装句,体现错位的美;有的句子是对仗句,体现整饬的美;有的句子是互文句,体现开合的美。另外,还有的句子使用了精练的动词、形容词及叠词,让诗歌在表情达意方面起了很大的作用。

3.从表达技巧的角度赏析句子。在赏析诗歌的关键语句时,要指出句子所使用的表达技巧,包括表现手法、表达方式、修辞手法等,分析其作用,指出其效果。

4.从所在位置的角度赏析句子。首句一般有开篇点题,引领全文,奠定基调等作用;中间句的作用一般是承前启后,渲染氛围等;尾句有总结诗歌,深化或升华主题,卒章显志,表达情感等作用。

六、赏析炼句答题步骤

1.分析诗(词)句的意思或描写的意境,把握其内容、情感。

2.抓住突出的一点(语言特点、表达技巧等)进行简析,分析表达效果。

3.点出该句营造的意境或表达的情感。

七、鉴赏诗歌语言风格答题技巧

1.整体感知。鉴赏语言风格应立足于全诗,而不是只揣摩个别字词的巧妙。

2.联系主旨。语言是为内容服务的,内容决定语言风格,切忌脱离诗歌主旨而空谈语言。

3.多角度入手。鉴赏语言风格,要从诗歌语言的格调、色彩、境界等角度入手。

八、鉴赏诗歌语言风格答题步骤

1.用一两个词准确地点明语言特色。(常用来表现语言特色的词有:清新自然、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅、多用口语、雄浑豪放、委婉含蓄、简练生动……)

2.用诗中有关语句具体分析这种特色。

3.指出诗歌表现了作者怎样的感情或刻画了什么形象。

九、鉴赏诗歌中的修辞手法答题步骤:

1.明手法。古代诗歌使用较多的修辞手法主要有比喻、夸张、拟人等,而诗(词)句中往往有些词语具有暗示作用,要注意由此出发,来判断这些常用的修辞手法。

2.析运用。结合具体诗(词)句阐释这种修辞手法在诗(词)句中是怎样具体运用的。

3.赏效果。从形象的塑造、意境的营造、情感的表达等方面分析其表达效果。

鉴赏古代诗歌的表达技巧答题步骤

明技巧。指出诗歌所运用的表达技巧及特点。(重点关注借景抒情、动静结合、视听结合、白描等艺术手法)

2.释运用。结合诗(词)句具体分析表达技巧是如何运用的。

3.析作用。简析该表达技巧对塑造人物形象、营造意境和表达情感等方面的作用。

十、鉴赏古代诗歌的表现手法答题步骤

1.明手法。通读整首诗(词),把握关键语句,找出这首诗(词)使用的表现手法。

2.释运用。结合相关语句分析这个手法在诗歌中的具体运用。

3.析作用。答出该手法表达了作者怎样的情感,传达了怎样的旨趣及运用该手法产生的效果。

十一、鉴赏古代诗歌的构思立意答题技巧

1.明确思考问题的角度。对这类题目,可从以下几个方面进行思考:①线索的设置;②顺序的安排(时间顺序、空间顺序、以某种感情的变化为顺序等);③过渡照应;④开头与结尾(前后呼应、铺垫照应等);⑤结构特点(倒叙、先抑后扬、以景结情、卒章显志等)。

2.掌握一般规律性的知识。例如问开篇诗歌句子的作用,一般可回答:总领全篇、开篇点题(开门见山)、照应题目、渲染气氛、设置悬念、为下文做铺垫、和下文的内容构成对比等。问诗歌中句子的作用,一般可回答:承上启下、呼应前面内容等。问诗歌结尾的作用,一般可回答:点明中心、升华感情、深化主题、照应开头、画龙点睛、言有尽而意无穷等。

十二、鉴赏古代诗歌的构思立意答题步骤

1.明技巧。指明行文构思的技巧(铺垫、照应、以景作结、先抑后扬、卒章显志等)。

2.释运用。结合诗歌内容具体分析。

3.析作用。点明这种结构技巧的效果,及在表情达意上的作用。

十三、分析古代诗歌的思想感情答题步骤

1.准确判断诗歌所表达的思想感情,如忧国忧民之感慨、国破家亡之痛楚、游子迁客之凄凉、征夫思妇之幽怨、怀才不遇之失落等。

2.结合诗歌具体内容进行阐释分析

十四、分析评价作者的观点态度

1.要知人论世。分析作者的观点态度时,要结合作者的生活经历、主要思想倾向以及创作的主要风格来分析。

2.体悟要深入。作者写诗歌一般不是单纯地为了叙事、咏物,而是“赋诗言志”,要抒发某种主观感情、人生体验或对家国世事的认识与感悟。因此,分析评价作者的观点态度时一定要由表及里,透过形象、语言、表达技巧等外在的形式,结合标题、注释、意象等暗示信息,深入体悟诗歌的思想内容和作者的观点态度,这是分析评价作者的观点态度的前提条件。

3.分析要细致。第一,要紧扣诗歌的内容。对诗人的观点态度的评价,必须引用诗歌中的相关语句来具体分析,千万不要脱离诗歌泛泛而谈。第二,要注意点面结合。既要有面上的整体把握,也要有点上的细致解剖,避免架空分析。第三,注意把观点态度的评价和表达技巧的分析结合起来,从内容和形式两个方面一起回答,既要分析表达了什么,也要分析是怎样表达的。

4.归纳要全面。有的作者要表达的情感不是单一的,考生在分析概括时要理清思路,把握要点,逐一分析,不能遗漏信息或以偏概全。

5.评价要恰当。一是避免先入为主,用固有的认识代替对具体诗歌的解读。二是要避免没有分寸,不用正确的历史观去分析评价,而是想当然地用自己的眼光去要求古人,结果要么无限拔高,要么片面狭隘。

【2023·新高考Ⅱ卷】阅读下面这首宋诗,完成下题。

湖上晚归

林逋

卧枕船舷归思清,望中浑恐是蓬瀛。

桥横水木已秋色,寺倚云峰正晚晴。

翠羽湿飞如见避,红蕖香袅似相迎。

依稀渐近诛茅地[注],鸡犬林萝隐隐声。

[注]诛茅地:诗中指人的居所。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗人描写自己乘船归家途中所见,笔下画面随着行程逐次展开,自然流畅。

B.诗人眼中的景物在秋日余晖的映照之下,有动有静,多姿多彩,令人愉悦。

C.诗人如处仙境的感觉被人居之地的鸡鸣狗吠之声破坏,心情也发生了变化。

D.诗人调动多种感官,从不同的角度进行描写,状物生动,笔触鲜活而细腻。

2.王国维说:“以我观物,故物皆著我之色彩。”这一观点在本诗中是如何得到印证的?请简要分析。

【2022·新高考Ⅰ卷】阅读下面这首宋词,完成下题。

醉落魄·人日南山约应提刑愁之懋之[注]

魏了翁

无边春色,人情苦向南山觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.词人在人日约朋友去南山探春,但因年老体弱,感到此行会比较困难。

B.在人日这天吹打奏乐,祈盼农桑丰收,反映了人们对美好生活的追求。

C.这首词以朴实的笔触描绘当时农村的风俗景况,具有浓郁的生活气息。

D.词人以议论入词,能够做到情由境出,情至论随,全词并无生硬之感。

4.词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中谈到哪些做人的道理?请结合内容简要分析。

答案及解析

1.答案:C

解析:鉴赏诗歌思想内容、艺术手法;“被人居之地的鸡鸣狗吠之声破坏,心情也发生了变化”错误,“鸡犬林萝隐隐声”意思是鸡鸣、犬吠之声在林萝间隐隐传出,与“湖上晚归”的诗题相呼应,诗人如处仙境的感觉并没有被破坏,心情也一直是恬淡安宁的。

2.答案:①诗人心境澄清:首句以“归思清”三字引出归家途中诗人的内心状态,此时的他心如止水,平和静谧。②心境投射出仙境:受心境影响,诗人眼中的桥、寺、翠羽、红蕖等或宁静安详,或灵动明快,仿佛有了感情,令人如入“蓬瀛”。

解析:鉴赏诗歌思想内容+迁移理解文外观点(审美鉴赏与创造);王国维的“以我观物,故物皆著我之色彩”指的是自身的观点、情感会投射到景物中。题干问的是“这一观点在本诗中是如何得到印证的”,那么我们就要关注诗人的心态和诗中景物的特点,先分析诗人的心态,然后分析这一心态与诗中景物的关联。结合诗歌标题可知,此诗写于诗人归家途中,而首句中的“归思清”直接点出诗人的心态,此时的他心境澄清,心态平和。然后分析在这一心态的影响下,诗中景物的特点。由“浑恐是蓬瀛”可知,归家途中的景物优美,让人如入仙境。因为诗人的心态是平和静谧的,所以在他的眼中,“桥横水木”“寺倚云峰”,宁静安详;“翠羽湿飞”“红渠香袅”,灵动明快。据此即可得出答案。

思想内容鉴赏;首联写诗人乘船回家,途中景色迷人,仿佛仙境。诗人头枕船舷,归意弥清,举目四望,周围碧波荡漾、云雾茫茫,小船好像行在蓬瀛仙界。诗人隐居湖边,少了世俗的忧虑,表现出澄清的心境、逍遥的姿态。颔联展现归途中的静态景象,“桥横水木”“寺倚云峰”,景物悠然,时值秋天,小桥流水、山寺云峰,都沉浸在夕阳晚照之中,格外宁静,诗人尽情地享受着晚霞的沐浴,委婉地写出诗人内心幽静安闲,并不急于回家的状态。颈联由远及近,转而描写归鸟和红荷,雨后初晴,鸟儿的翅膀湿漉漉的,正安静地栖息,被诗人的船桨惊动,振翅回避。湖面微风轻拂,荷花姿态婀娜,清香馥郁,仿佛正在热情地欢迎诗人的归来。“如见避”“似相迎”以拟人手法,细腻生动地描写了翠鸟、红荷的状态,传达出诗人愉悦的心情。尾联写船儿不紧不慢地在水面行驶,风平浪静,不知不觉地就到达了诛茅地,远远地听到鸡鸣、犬吠之声。靠近目的地,诗人心境愈发恬淡。

3.答案:A

解析:鉴赏诗歌的思想内容、艺术手法;“因年老体弱,感到此行会比较困难”错误,“无边春色,人情苦向南山觅”的意思是春色无边无际,人们却情愿苦苦来到南山寻觅。

4.答案:①“翁前子后孙扶掖”,认为家庭中应存在亲厚和睦、谐乐融沁的伦理关系;②“商行贾坐农耕织”,指出社会上各行各业的人应各守本分,各司其职。

解析:理解诗歌思想内容;由“翁前子后孙扶掖”可以看出家庭中亲厚和睦、谐乐融洽的关系,这是词人的追求,由此可得出答案第①点。由“商行贾坐农耕织”可以看出词人认为各行各业要各司其职、各守本分,由此可得出答案第②点。思想内容鉴赏;上阕开头以“无边春色”反衬人们热衷于到南山庆祝人日——人们对无边无际的春色视而不见,反而来到南山苦苦寻觅,所为何事?原来这里节日气氛是如此浓厚:人们趁着人日佳节,吹起箫笛,敲起大鼓,祈求麦子丰收,春蚕健壮。用“箫鼓”“笛”写节日之盛,用“村村”“家家”极写范围之大,仅此一句就将人日的风俗景象和人们的欢乐情绪描绘出来。下阕“翁前子后孙扶掖”描绘出一幅祖孙三代长幼有序、其乐融融的场景;“商行贾坐农耕织”是对人们各司其职、辛苦劳作、追求幸福的场的描绘,为下面的议论做好了铺垫。最后三句以议论作结,阐述了一个道理:自古以来,人们都是追求幸福与美好的,人们如果都懂得做人的道理,那就“日日是人日”了,也就不会在人日这一天去祈祷了。词作意在勉励人们自强不息,不断追求美好生活。

第一步:单元学习目标整合

1 通过学习本单元作品,认识古诗词的当代价值,提高思想修养和文化品位,增强对中华优秀传统文化的传承意识,增强文化自信。

2 通过诵读诗歌,发挥联想和想象,感受诗歌的意境之美,欣赏诗歌独特的艺术魅力。

3 学习本单元不同时期、不同体式的经典诗歌作品,借助知人论世、以意逆志等方法把握诗歌内涵,体察诗人对社会与人生的思考,理解诗人的精神境界,提升综合审美鉴赏力。

4 在学习本单元作品的基础上,联系对既往文学作品的学习,根据自身实际情况,写一篇文学短评。

第二步:单元学习重难点

本单元汇集了不同时期、不同体式的诗词名作。曹操对“天下归心”的渴望,陶渊明“复得返自然”的淡泊,展示了两种不同的人生状态;李白驰骋想象的豪迈,杜甫登高望远的悲凉,白居易“同是天涯沦落人”的慨叹,表现出各自的人生境遇和情感世界;苏轼、辛弃疾词的豪放,李清照词的婉约,则展示出宋词不同的审美追求。

《短歌行》通过宴会的歌唱,以沉稳顿挫的笔调抒写诗人求贤如渴的思想感情和统一天下的雄心壮志。

《归园田居》(其一)描绘田园风光的美好与农村生活的淳朴可爱,抒发诗人归隐后愉悦的心情。

《梦游天姥吟留别》以记梦为由,抒写了诗人对光明、自由的渴求,对黑暗现实的不满,表现了诗人蔑视权贵、不卑不屈的叛逆精神。

《登高》通过登高所见秋江景色,倾诉了诗人长年漂泊、老病孤愁的复杂感情,慷慨激越、动人心弦。

《琵琶行并序》通过对琵琶女的高超弹奏技艺和她不幸经历的描述,揭露了封建社会官僚腐败、民生凋敝、人才埋没等不合理现象,表达了诗人对琵琶女的深切同情,也抒发了诗人对自己无辜被贬的愤懑之情。

《念奴娇·赤壁怀古》通过对壮美景色的描绘,借对古代战场的凭吊和对风流人物才略、气度、功业的追念,曲折地表达了词人怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情,同时表现了词人关注历史和人生的旷达之心。

《永遇乐·京口北固亭怀古》中词人登临北固亭,感叹自己报国无门的失望,凭高望远,抚今追昔。

《声声慢》(寻寻觅觅)通过描写词人残秋所见、所闻、所感,抒发词人因国破家亡、天涯沦落而产生的孤寂落寞、悲凉愁苦的心绪,具有浓厚的时代色彩。

第三步:单元重难知识易混易错

一、七种常考诗歌题材

根据题材分类,中国古诗大致有咏物言志诗羁旅思乡诗、送别怀人诗、边塞征战诗、咏史怀古诗、山水田园诗、即事(景)抒怀诗七种类型。相同题材的诗歌,诗中的情感是相近的,手法是相似的。因此,我们阅读诗歌,完全可以从题材人手,取得“读一首诗,知一类诗”的效果。

1.咏物言志诗

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 借助吟咏自然或社会事物来表达作者的思想感情。 内 容 单纯咏物、托物言志(寓意)、托物喻理、托物讽世。 ①从具体描写的方法看,主要是正面描写(绘形绘色)与侧面烘托。②从修辞手法看,主要是比喻、象征、拟人和对比。③从抒情方法看,主要是托物言志。

标 志 ①从对象看,咏物诗的对象是单纯的某个物。着重对所咏之物的特征、功能进行刻画,或者着重对所咏之物的某内韵,精神进行吟咏。②从题目看,或以所咏之物为题目,或以咏某物、题某物、某物吟等为题目。 情 感 ①寄寓作者的理想抱负,或实现个人理想,或报效国家。②寄寓高尚的节操,或表达怀才不遇与命途多舛的伤感,或抒发年华易逝与理想破灭的哀愁。③托物讽世,或忧国忧民,或感时伤世,或愤世嫉俗,或针砭时弊,或冷嘲热讽。

2.羁旅思乡诗

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 作者因长期客居在外、滞留他乡或漂泊异地等,对所见所闻有所感,借此抒发对家乡、亲人的无尽思念和人生感叹、漂泊愁苦。 内 容 借抒情主人公旅途中的所见所闻、所感所叹,表达思亲怀乡之情。主题有潦倒失意、漂泊哀伤、思念亲人等。 ①借景抒情(寓情于景),情景交融。②以乐景衬哀情(乐景写哀)。③侧面落笔。作者在表现怀远、思归之情时,不是直接抒发思念之情,而是从对方着笔,想象对方思念自己之深,借以烘托作者的苦恨离情。④因梦寄情虚实结合。

标 志 ①标题中多含有“客舍”“登高”“望月”“忆”“寄”“行”“思”等词语及元宵、中秋、重阳、除夕等节日名。②常见意象:月亮、秋风、秋霜、杜鹃、猿啼、沙鸥、孤雁、浮云、梧桐叶落、西楼、高楼、危楼、危栏等。 情 感 ①天涯漂泊羁旅愁。叙写客居他乡的艰难,抒发漂泊无定的孤苦。②望尽天涯怀人愁。感念亲情之深表达对亲人的思念。③羁旅他乡的幽怨之情。或表达人生感叹,流露年华易逝的苦闷;或抒发独居他乡、怀才不遇、报国无门的孤独寂寞、幽怨愤慨之情。

3.送别怀人诗

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 古人常常因事不得不与家人、情人或亲朋好友离别,送别之际,人们往往设酒饯别,折柳相送,吟诗赠别,表达依依不舍之情。 内 容 送别诗涉及的范围极广,有君臣官场赠别,有市井朋友相别有亲人、情人离别。 ①寓情于景,以景衬情,情景交融。②烘托不直接写人的离情别绪,而是通过写眼中物有伤离之意来烘托人的伤离之深。③以乐景衬哀情(乐景写哀或反衬)。④想象(虚写或虚实结合)。送别诗常借助想象表达自己对朋友的留恋和关切。

标 志 ①标题中往往有“送”“别”“赠”“酬”等字眼。②常见意象:柳、酒、月、水四大意象。(长亭、短亭、阳关、舟、灞桥等意象也在送别怀人诗中出现) 情 感 ①依依惜别的不舍与伤感;②离别后的思念与牵挂;③对友人的安慰与勉励;④借送别友人表明自己的心志;⑤抒发对人生的感慨。要注意,每首诗表达的情感往往不是单一的,而是多种情感交织在一起的集合体,它丰富、复杂却不杂乱无章。

4.边塞征战诗

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 边塞征战诗是以边疆地区军民生活和自然风光为题材的诗。 内 容 边塞诗多表现从军出塞、保家卫国、民族交往、塞上风情,或抒报国壮志,或发反战呼声,或记现实战事。 ①修辞方面:主要有夸张、对比、互文、用典等。②人物形象的塑造方面:常用侧面烘托、动作描写、肖像描写、细节描写等手法。③意境的营造方面:常用景物烘托、虚实结合等手法。

标 志 ①标题往往有“行”“军”“征人”“塞”“戍”等与军旅有关的字。②常见意象:自然景物类,如黄沙、秋月、大漠、孤城、雨雪、风沙等;地理区域类,如塞外、雁门关、玉门关、黄河、阴山、楼兰、蓟北等;战事器具类,如金鼓、旌旗、烽火、战马等;乐曲类,如《梅花落》《折杨柳》《关山月》《阳关三叠》《渭城曲》等;人物类,如戌卒、将帅、胡人、单于等。 情 感 ①保家卫国、建立功名的壮志豪情。②奋勇杀敌、英勇无畏的英雄气概。③雄奇瑰丽、奇异独特的边塞风光。④征人思乡、闺妇盼归的两地情愁凄苦哀怨的怨战情绪,凄厉沉痛的反战思考。⑥对和平安宁的边疆生活、和睦友好的民族往来的向往。

5.咏史怀古诗

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 以历史事件、历史人物、历史陈迹等为题材,借咏叹史实、描写古迹来抒发诗人的兴衰之感,以寄托哀思、借古讽今。 内 容 借怀古叹今,叹个人命运的坎坷。 ①借景抒情(寓情于景)。②对比手法,描写眼前衰败、荒凉的景象,与历史上的繁华、兴盛之景形成鲜明的对比。③化用典故,借典故寄托自己的感伤或对国事的讽喻。④衬托,诗人往往临古迹而抒怀,以哀景衬哀情。

标 志 标题中有咏史、怀古、登……古迹有怀、古迹等字眼。 情 感 ①针对历史人物或事件,发表自己的观点或看法。②缅怀前贤,表达敬仰或惋惜之情;类比古人,寄托伤感或哀思。③借论古之得失,托古讽今,忧国忧民。

6.山水田园诗

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 山水田园诗是以描写美丽清新的自然景色、歌咏闲适恬淡的田园生活为题材的诗歌。 内 容 山水田园诗的基本内容是描写自然山川与田园风物。 ①比喻、拟人、夸张、对比等修辞手法的运用。②写景的表现手法:白描与工笔;观察角度高、低俯、仰的变化与远、近、高、低的顺序光、影、色彩的渲染,视觉、听觉、嗅觉、触觉的运用;虚实结合(眼前之景与想象之景);动静结合(以动衬静、化动为静与化静为动)。③常用的抒情方法:借景抒情,融情入景;以乐景写哀情(反衬)。

标 志 ①山水田园诗分为山水诗与田园诗。山水诗指描写山水风景的诗。田园诗指主要以农村自然景物、田园生活为吟咏对象的诗。②常见意象:溪水、山石,松林、野老、柴门、桑麻、南亩、五柳、明月,渔歌等。 情 感 ①寄情山水,赞美山河,热爱自然。②借凄风苦雨表达对自由的向往,以及厌倦官场的超脱之情。③憎恶黑暗,寄托恬淡静雅的隐逸之乐。④以恬淡之心抒写山水清幽,表达闲适淡泊、悠然自得之情。⑤表达对现实的不满和怀才不遇的苦闷。

7.即事(景)抒怀诗

即事(景)抒怀,指的是诗人就某件事或眼前之景发表自己的议论,抒发自己的感慨。即事(景)抒怀诗,一般来说并无严格的界定,许多其他题材的作品,如怀亲、送友、思乡,抒发人生感慨、闲情逸趣等,一般皆可笼统地称为“即事(景)抒怀诗”。

题材特征 内容情感 常见手法

内 涵 即事(景)抒怀,指的是作者因一事或因眼中所见之景引起了心中的某种感触,于是描写当时之事或景物来抒发自己的感慨。 内 容 即事(景)抒怀诗的基本内容是描写身边之事、身边可见之景。包括思亲、送友、怀乡、赠人、表达人生感悟、抒写闲情逸趣等。 ①比喻、拟人等修辞手法的运用。②叙事写景的表现手法:虚实结合;衬托(以动衬静、以乐衬哀);侧面描写;白描与细节描写。③常用的抒情方法:直抒胸臆;展开想象,寄托情感;借景抒情,委婉抒情。

标 志 ①诗歌中包含叙事或写景内容,重点在作者由所叙之事或所写之景而生发的感慨之情。即事抒怀偏重于叙事,即景抒怀偏重于写景,其重点在“抒怀”。②标题往往有即事、即景、抒怀等字眼。 情 感 ①寄情山水,表达出对和平宁静生活的热爱。②表现了作者对悠闲舒适的隐居生活的向往。③抒写政治上的失意和对世事的感慨。④表达对现实的愤慨、不满和壮志难酬、怀才不遇的惆怅之情。

二、古代诗歌鉴赏选择题五种常见设误角度及应对技法

1.词语、诗句理解错误

角度 解读 命题者故意错误解读诗歌中的一些关键词语的含义及句子的含意,特别是在写景状物的诗句解读中歪曲季节、时间、地点等。

应对 技法 方面,把词语、句子作为平常的文言词句进行翻译,同时进行相关联想,在头脑中复原诗句所说的景物或事物,由此确定词义、句意到底是什么。另一方面,要将选项涉及的内容与具体诗句对应,关注景物描写的时节、地点、特点,关注事件、人物、动作、评价等。

2.表现手法错误

角度解读 命题者故意在艺术手法上设置错误,如把拟人说成比喻,把借喻说成借代,把实写说成虚写,把正衬说成反衬,等等。

应对 技法 平时要熟练掌握诗歌中的写景手法、抒情手法、修辞手法等,答题时,要把试题中对手法的分析分成不同的语意单位,与诗句对应比较,看哪部分的分析正确,哪部分的分析错误。涉及全诗的,还要认真分析全诗的思想内容,以便与选项的内容进行对照。

3.情感内容理解附会

角度解读 命题者故意在某些诗句、某个典故中的情感上设误,要么弄错情感基调,如把乐观说成悲观;要么在情感内涵上过度解读,如把貌似正确的情感放进去;要么弄错情感表达的方式,如把间接表达说成直接表达,把明显说成含蓄,等等。

应对 技法 在把选项与原诗进行对照分析时,一要注意诗句的陈述主体,看是否与选项所述一致;二要注意诗句中的词语、典故意象,对其感彩进行深入感知,看与选项所述是否一致;三要注意诗歌下面的注释,看注释有怎样的提示。

4.意象、意境分析不当

角度解读 诗歌意象的内涵很复杂,有的意象有多种含义,同一个意象在不同的诗句中的象征义、比喻义、语境义往往不同,命题者故意把其内涵分析错误,让考生辨别。命题者还对全诗(词、曲)或是某一句、某一联、某一片所营造的意境特点做出错误的概括,如把“明丽”说成“朦胧”,要求考生判断。

应对 技法 找出诗句中出现的意象,分析其各自的特征,最后整合并整体感知其营造的氛围,品味诗歌意境。另外,熟记常见的意境特征:雄浑壮丽、壮阔苍茫、苍凉悲凄、闲适恬淡、清幽明净、冷清幽静等。

5.艺术效果分析不当

角度解读 命题者故意在艺术手法的表达效果上设置错误,把并非“生动形象”说成“生动形象”,把没有某种效果说成有某种效果,等等。

应对 技法 首先,结合注释准确把握诗歌内容;其次,熟知诗歌的语言风格;再次,掌握诗歌常见的修辞手法所产生的艺术效果,如比喻、拟人、夸张等所产生的艺术效果;最后,三者结合,看命题者对诗歌艺术效果的赏析、评定是否正确。

【例1】阅读下面这首宋词,完成下题。

西江月①

苏轼

照野弥弥②浅浪,横空隐隐层霄③。障泥④未解玉骢骄,我欲醉眠芳草。可惜一溪风月,莫教踏碎琼瑶⑤。解鞍欹枕绿杨桥,杜宇一声春晓。

注①此词为苏轼被贬黄州时所作。他春夜行蕲水边,过酒家,饮酒醉,乘月至一溪桥上,解鞍,曲肱醉卧。拂晓,见乱山攒拥,流水淙淙,宛如仙境,书此词于桥柱上。②弥弥:水波翻动的样子。③层霄:弥漫的云气。④障泥:马鞯,垂于马两侧以挡泥土。⑤琼瑶:美玉。这里形容月亮在水中的倒影。

1.下列对这首词的赏析,不正确的一项是( )

A.“障泥未解玉骢骄,我欲醉眠芳草”,写词人濒临溪流,从马上下来,等不及卸下马鞯,即欲眠于芳草。既侧面描绘出月下溪景之美,又表现了词人的喜悦心情。

B.“可惜一溪风月,莫教踏碎琼瑶”运用了借代的修辞手法。琼瑶,本是美玉,这里代指月亮,水月交辉,有如晶莹剔透的珠玉。这两句传神地写出水月之静美。

C.词的结尾,不写野外的景色多么迷人,而是通过描写杜鹃在黎明的一声啼叫,对野外春晨的景色作了画龙点睛的提示。

D.本词写词人爱惜一溪风月,不让马踏碎溪月,解鞍酣眠直至春晓,描写了一个醉心自然、随性洒脱、乐观豁达的词人形象。

2.请从表达技巧的角度简要赏析“照野弥弥浅浪,横空隐隐层霄”两句的妙处。

【例2】阅读下面这首唐诗,完成下题。

秋日鲁郡尧祠亭上宴别杜补阙范侍御

李白

我觉秋兴逸,谁云秋兴悲?

山将落日去,水与晴空宜。

鲁酒白玉壶,送行驻金羁。

歇鞍憩古木,解带挂横枝。

歌鼓川上亭,曲度神飙吹。

云归碧海夕,雁没青天时。

相失各万里,茫然空尔思。

3.下列对这首诗内容和手法的分析,最恰当的一项是( )

A.本诗标题交代了时间(“秋日”)、地点(“鲁郡尧祠亭”)、人物(“杜补阙”“范侍御”)及事件(“宴别”)。

B.诗开头两句前后对照,以强烈的主观抒彩体现李白的艺术个性,一“悲”字为全诗定下伤感的基调。

C.三、四两句交代宴别的具体时间和场景,抓住群山、落日、水流、晴空等景物与后文“云归碧海夕,雁没青天时”共同营造了一种落寞凄清的氛围。

D.送别宴会上大家开怀畅饮,歌唱的歌唱,奏曲的奏曲。诗人以正侧面相结合的手法描写了别宴上的热烈场面。

4.整首诗表达了诗人怎样的情感?请结合全诗简要分析。

答案以及解析

1.答案:B

解析:B项,是借喻,不是借代。

2.答案:①侧面描写(或“侧面烘托”):写月下细浪涟漪层层涌起,空中云气依稀,侧面烘托月光朗照,月色美好。②借景抒情:通过写景营造出清爽明丽的意境,凸显词人的愉悦之情。③叠字:“弥弥”“隐隐”表现了水之盛、云之淡,音律和谐,朗朗上口,声声悦耳。④对仗:“照野”对“横空”,“弥弥”对“隐隐”,“浅浪”对“层霄”,对仗工整,富于音韵之美。

解析:从内容看,这两句是写景,写的是月光下的江水和天空中的云气,故可以从写景抒情的角度思考;从形式看,运用了对仗和叠词。指明手法,结合情感分析表达效果即可。

3.答案:A

解析:B项,“一‘悲’字为全诗定下伤感的基调”有误,“谁云秋兴悲”是反问,表明诗人不赞同“秋兴悲”。C项,“落寞凄清”不妥,三、四两句之境阔大疏朗。D项,“以正侧面相结合的手法”有误,此处主要为正面描写。

4.答案:①诗歌表现了诗人乐观、旷达的情怀。诗人写朋友们开怀畅饮,歌唱的歌唱,奏曲的奏曲。诗人的感情同各种富有特征的物件、动作和音响效果等交融在一起,表现出诗人和友人们异乎寻常的乐观、旷达,一扫一般送别诗那种常见的哀婉、悲切之情,而显得热烈、奔放。②表达了对友人的深厚情谊和离别的愁绪。诗歌的结尾,酒酣席散,朋友们各奔一方,留下的是无尽的离情别绪。

解析:从诗歌的题目看,这是一首与友人欢宴并送别的诗歌。诗歌开头奠定了“秋兴逸”的情感基调,然后描写了秋水长空、远山落日、古木横柯的景象,接着写友人们的欢宴。从中可以看出既有欢乐、旷达的情感,也有离别的茫然惆怅之情。

第四步:单元核心素养对接高考

一、鉴赏古代诗歌中的意象答题步骤

1.筛选诗歌中的典型形象(意象)。筛选的标准一般是能够体现诗歌整体风貌或构成和谐统一的画面。

2.根据意象里的修饰词,概括画面的特点、营造的氛围。

3.根据相关字词和句子,概括季节(时间)、事物、人物等画面内容。

4.根据意象特点并结合诗歌内容,分析画面蕴含的思想情感。

二、鉴赏古代诗歌中的景物形象答题步骤

1.找出主要意象并用简洁的语言描绘场景、画面。

2.概括出这种画面呈现的特点。

3.分析作用,如表达了作者怎样的思想感情,对表达诗歌主旨有什么作用等。

三、鉴赏古代诗歌中的物象答题技巧

1.鉴赏方法:因物寻志

诗歌中的事物形象,即咏物诗或杂诗中的形象,如陆游《卜算子·咏梅》中“梅”的形象等。鉴赏物象往往由物及人,从物人一体的角度来把握事物的特点。即先要借助相关语句或关键字词来把握事物的特征,再联系创作背景进行有关作者思想感情的深层分析。

2.审题、答题规范:关注提问方式,答题紧扣“物”“志”

鉴赏物象题的提问方式有两种:一是把物象的外在特点和内在情意分成两问提问;二是把这两问合成一问,作整体提问,如“该诗(联、图)描绘了泉的什么形象”。

四、古代诗歌炼字答题步骤

1.释本义。即解释关键字词的含义,辨清词性,分清虚实,理解关键字词的本来意思。

2.描景象。即将关键字词放在诗(词)句中,联系具体的语境进行分析。主要分析其所运用的表现手法,以及展开想象再现诗(词)句描绘的情景或景象。

3.点作用。即分析关键字词的使用对表现对象所起的作用,或产生的艺术效果。

4.表感情。即分析关键字词表达了作者或人物形象怎样的情感。

五、赏析炼句答题技巧

1.从内容的角度赏析句子的表达效果。考生在赏析诗歌句子时要注重对句子中关键字词的理解,把握句子的内容。通过句子表现的意境或情境,发掘句子的深层内涵。

2.从语言特点的角度赏析句子。有的句子是倒装句,体现错位的美;有的句子是对仗句,体现整饬的美;有的句子是互文句,体现开合的美。另外,还有的句子使用了精练的动词、形容词及叠词,让诗歌在表情达意方面起了很大的作用。

3.从表达技巧的角度赏析句子。在赏析诗歌的关键语句时,要指出句子所使用的表达技巧,包括表现手法、表达方式、修辞手法等,分析其作用,指出其效果。

4.从所在位置的角度赏析句子。首句一般有开篇点题,引领全文,奠定基调等作用;中间句的作用一般是承前启后,渲染氛围等;尾句有总结诗歌,深化或升华主题,卒章显志,表达情感等作用。

六、赏析炼句答题步骤

1.分析诗(词)句的意思或描写的意境,把握其内容、情感。

2.抓住突出的一点(语言特点、表达技巧等)进行简析,分析表达效果。

3.点出该句营造的意境或表达的情感。

七、鉴赏诗歌语言风格答题技巧

1.整体感知。鉴赏语言风格应立足于全诗,而不是只揣摩个别字词的巧妙。

2.联系主旨。语言是为内容服务的,内容决定语言风格,切忌脱离诗歌主旨而空谈语言。

3.多角度入手。鉴赏语言风格,要从诗歌语言的格调、色彩、境界等角度入手。

八、鉴赏诗歌语言风格答题步骤

1.用一两个词准确地点明语言特色。(常用来表现语言特色的词有:清新自然、朴实无华、华美绚丽、明白晓畅、多用口语、雄浑豪放、委婉含蓄、简练生动……)

2.用诗中有关语句具体分析这种特色。

3.指出诗歌表现了作者怎样的感情或刻画了什么形象。

九、鉴赏诗歌中的修辞手法答题步骤:

1.明手法。古代诗歌使用较多的修辞手法主要有比喻、夸张、拟人等,而诗(词)句中往往有些词语具有暗示作用,要注意由此出发,来判断这些常用的修辞手法。

2.析运用。结合具体诗(词)句阐释这种修辞手法在诗(词)句中是怎样具体运用的。

3.赏效果。从形象的塑造、意境的营造、情感的表达等方面分析其表达效果。

鉴赏古代诗歌的表达技巧答题步骤

明技巧。指出诗歌所运用的表达技巧及特点。(重点关注借景抒情、动静结合、视听结合、白描等艺术手法)

2.释运用。结合诗(词)句具体分析表达技巧是如何运用的。

3.析作用。简析该表达技巧对塑造人物形象、营造意境和表达情感等方面的作用。

十、鉴赏古代诗歌的表现手法答题步骤

1.明手法。通读整首诗(词),把握关键语句,找出这首诗(词)使用的表现手法。

2.释运用。结合相关语句分析这个手法在诗歌中的具体运用。

3.析作用。答出该手法表达了作者怎样的情感,传达了怎样的旨趣及运用该手法产生的效果。

十一、鉴赏古代诗歌的构思立意答题技巧

1.明确思考问题的角度。对这类题目,可从以下几个方面进行思考:①线索的设置;②顺序的安排(时间顺序、空间顺序、以某种感情的变化为顺序等);③过渡照应;④开头与结尾(前后呼应、铺垫照应等);⑤结构特点(倒叙、先抑后扬、以景结情、卒章显志等)。

2.掌握一般规律性的知识。例如问开篇诗歌句子的作用,一般可回答:总领全篇、开篇点题(开门见山)、照应题目、渲染气氛、设置悬念、为下文做铺垫、和下文的内容构成对比等。问诗歌中句子的作用,一般可回答:承上启下、呼应前面内容等。问诗歌结尾的作用,一般可回答:点明中心、升华感情、深化主题、照应开头、画龙点睛、言有尽而意无穷等。

十二、鉴赏古代诗歌的构思立意答题步骤

1.明技巧。指明行文构思的技巧(铺垫、照应、以景作结、先抑后扬、卒章显志等)。

2.释运用。结合诗歌内容具体分析。

3.析作用。点明这种结构技巧的效果,及在表情达意上的作用。

十三、分析古代诗歌的思想感情答题步骤

1.准确判断诗歌所表达的思想感情,如忧国忧民之感慨、国破家亡之痛楚、游子迁客之凄凉、征夫思妇之幽怨、怀才不遇之失落等。

2.结合诗歌具体内容进行阐释分析

十四、分析评价作者的观点态度

1.要知人论世。分析作者的观点态度时,要结合作者的生活经历、主要思想倾向以及创作的主要风格来分析。

2.体悟要深入。作者写诗歌一般不是单纯地为了叙事、咏物,而是“赋诗言志”,要抒发某种主观感情、人生体验或对家国世事的认识与感悟。因此,分析评价作者的观点态度时一定要由表及里,透过形象、语言、表达技巧等外在的形式,结合标题、注释、意象等暗示信息,深入体悟诗歌的思想内容和作者的观点态度,这是分析评价作者的观点态度的前提条件。

3.分析要细致。第一,要紧扣诗歌的内容。对诗人的观点态度的评价,必须引用诗歌中的相关语句来具体分析,千万不要脱离诗歌泛泛而谈。第二,要注意点面结合。既要有面上的整体把握,也要有点上的细致解剖,避免架空分析。第三,注意把观点态度的评价和表达技巧的分析结合起来,从内容和形式两个方面一起回答,既要分析表达了什么,也要分析是怎样表达的。

4.归纳要全面。有的作者要表达的情感不是单一的,考生在分析概括时要理清思路,把握要点,逐一分析,不能遗漏信息或以偏概全。

5.评价要恰当。一是避免先入为主,用固有的认识代替对具体诗歌的解读。二是要避免没有分寸,不用正确的历史观去分析评价,而是想当然地用自己的眼光去要求古人,结果要么无限拔高,要么片面狭隘。

【2023·新高考Ⅱ卷】阅读下面这首宋诗,完成下题。

湖上晚归

林逋

卧枕船舷归思清,望中浑恐是蓬瀛。

桥横水木已秋色,寺倚云峰正晚晴。

翠羽湿飞如见避,红蕖香袅似相迎。

依稀渐近诛茅地[注],鸡犬林萝隐隐声。

[注]诛茅地:诗中指人的居所。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗人描写自己乘船归家途中所见,笔下画面随着行程逐次展开,自然流畅。

B.诗人眼中的景物在秋日余晖的映照之下,有动有静,多姿多彩,令人愉悦。

C.诗人如处仙境的感觉被人居之地的鸡鸣狗吠之声破坏,心情也发生了变化。

D.诗人调动多种感官,从不同的角度进行描写,状物生动,笔触鲜活而细腻。

2.王国维说:“以我观物,故物皆著我之色彩。”这一观点在本诗中是如何得到印证的?请简要分析。

【2022·新高考Ⅰ卷】阅读下面这首宋词,完成下题。

醉落魄·人日南山约应提刑愁之懋之[注]

魏了翁

无边春色,人情苦向南山觅,村村箫鼓家家笛,祈麦祈蚕,来趁元正七。

翁前子后孙扶掖,商行贾坐农耕织,须知此意无今昔,会得为人,日日是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

3.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.词人在人日约朋友去南山探春,但因年老体弱,感到此行会比较困难。

B.在人日这天吹打奏乐,祈盼农桑丰收,反映了人们对美好生活的追求。

C.这首词以朴实的笔触描绘当时农村的风俗景况,具有浓郁的生活气息。

D.词人以议论入词,能够做到情由境出,情至论随,全词并无生硬之感。

4.词人在下阕发表议论,指出如果懂得做人的道理,每天都是人日。词中谈到哪些做人的道理?请结合内容简要分析。

答案及解析

1.答案:C

解析:鉴赏诗歌思想内容、艺术手法;“被人居之地的鸡鸣狗吠之声破坏,心情也发生了变化”错误,“鸡犬林萝隐隐声”意思是鸡鸣、犬吠之声在林萝间隐隐传出,与“湖上晚归”的诗题相呼应,诗人如处仙境的感觉并没有被破坏,心情也一直是恬淡安宁的。

2.答案:①诗人心境澄清:首句以“归思清”三字引出归家途中诗人的内心状态,此时的他心如止水,平和静谧。②心境投射出仙境:受心境影响,诗人眼中的桥、寺、翠羽、红蕖等或宁静安详,或灵动明快,仿佛有了感情,令人如入“蓬瀛”。

解析:鉴赏诗歌思想内容+迁移理解文外观点(审美鉴赏与创造);王国维的“以我观物,故物皆著我之色彩”指的是自身的观点、情感会投射到景物中。题干问的是“这一观点在本诗中是如何得到印证的”,那么我们就要关注诗人的心态和诗中景物的特点,先分析诗人的心态,然后分析这一心态与诗中景物的关联。结合诗歌标题可知,此诗写于诗人归家途中,而首句中的“归思清”直接点出诗人的心态,此时的他心境澄清,心态平和。然后分析在这一心态的影响下,诗中景物的特点。由“浑恐是蓬瀛”可知,归家途中的景物优美,让人如入仙境。因为诗人的心态是平和静谧的,所以在他的眼中,“桥横水木”“寺倚云峰”,宁静安详;“翠羽湿飞”“红渠香袅”,灵动明快。据此即可得出答案。

思想内容鉴赏;首联写诗人乘船回家,途中景色迷人,仿佛仙境。诗人头枕船舷,归意弥清,举目四望,周围碧波荡漾、云雾茫茫,小船好像行在蓬瀛仙界。诗人隐居湖边,少了世俗的忧虑,表现出澄清的心境、逍遥的姿态。颔联展现归途中的静态景象,“桥横水木”“寺倚云峰”,景物悠然,时值秋天,小桥流水、山寺云峰,都沉浸在夕阳晚照之中,格外宁静,诗人尽情地享受着晚霞的沐浴,委婉地写出诗人内心幽静安闲,并不急于回家的状态。颈联由远及近,转而描写归鸟和红荷,雨后初晴,鸟儿的翅膀湿漉漉的,正安静地栖息,被诗人的船桨惊动,振翅回避。湖面微风轻拂,荷花姿态婀娜,清香馥郁,仿佛正在热情地欢迎诗人的归来。“如见避”“似相迎”以拟人手法,细腻生动地描写了翠鸟、红荷的状态,传达出诗人愉悦的心情。尾联写船儿不紧不慢地在水面行驶,风平浪静,不知不觉地就到达了诛茅地,远远地听到鸡鸣、犬吠之声。靠近目的地,诗人心境愈发恬淡。

3.答案:A

解析:鉴赏诗歌的思想内容、艺术手法;“因年老体弱,感到此行会比较困难”错误,“无边春色,人情苦向南山觅”的意思是春色无边无际,人们却情愿苦苦来到南山寻觅。

4.答案:①“翁前子后孙扶掖”,认为家庭中应存在亲厚和睦、谐乐融沁的伦理关系;②“商行贾坐农耕织”,指出社会上各行各业的人应各守本分,各司其职。

解析:理解诗歌思想内容;由“翁前子后孙扶掖”可以看出家庭中亲厚和睦、谐乐融洽的关系,这是词人的追求,由此可得出答案第①点。由“商行贾坐农耕织”可以看出词人认为各行各业要各司其职、各守本分,由此可得出答案第②点。思想内容鉴赏;上阕开头以“无边春色”反衬人们热衷于到南山庆祝人日——人们对无边无际的春色视而不见,反而来到南山苦苦寻觅,所为何事?原来这里节日气氛是如此浓厚:人们趁着人日佳节,吹起箫笛,敲起大鼓,祈求麦子丰收,春蚕健壮。用“箫鼓”“笛”写节日之盛,用“村村”“家家”极写范围之大,仅此一句就将人日的风俗景象和人们的欢乐情绪描绘出来。下阕“翁前子后孙扶掖”描绘出一幅祖孙三代长幼有序、其乐融融的场景;“商行贾坐农耕织”是对人们各司其职、辛苦劳作、追求幸福的场的描绘,为下面的议论做好了铺垫。最后三句以议论作结,阐述了一个道理:自古以来,人们都是追求幸福与美好的,人们如果都懂得做人的道理,那就“日日是人日”了,也就不会在人日这一天去祈祷了。词作意在勉励人们自强不息,不断追求美好生活。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读