高中语文统编版必修上册14.2《荷塘月色》(共29张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中语文统编版必修上册14.2《荷塘月色》(共29张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 137.3MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-29 08:39:05 | ||

图片预览

文档简介

(共29张PPT)

“梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风。”

“明月出天山,苍茫云海间。”

“滟滟随波千万里,何处春江无月明!”

那么,荷塘上的月色又是怎样的一种美呢

荷

塘

月

色

朱自清

朱自清 1898/11/22-1948/8/12

著名的散文家、诗人、学者、民主战士。籍贯浙江绍兴,1920年毕业于北京大学的哲学系,1925年任清华大学教授。

原名自华,号秋实,为勉励自己在困境中不丧志、不与坏人同流合污,便取“宁廉洁正直以自清”中“自清”二字,改名朱自清。

毛泽东在《别了,司徒雷登》中说他“一身重病,宁可饿死,不领美国的救济粮”,“表现了我们民族的英雄气概”。

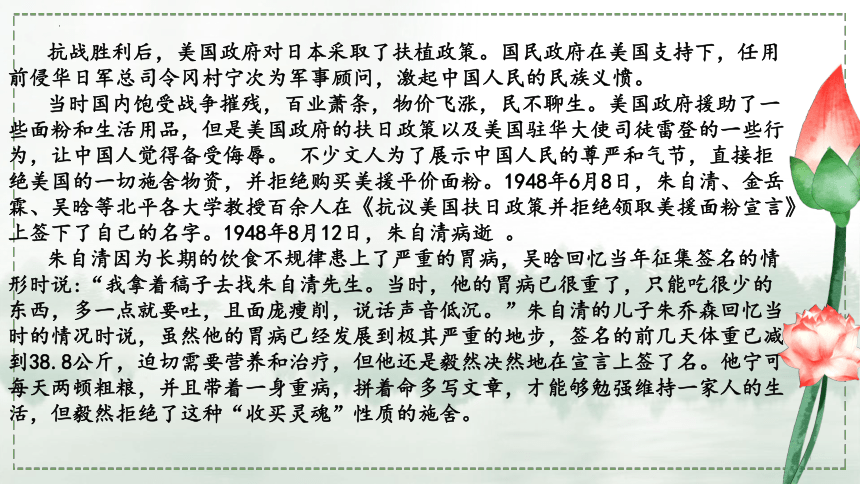

抗战胜利后,美国政府对日本采取了扶植政策。国民政府在美国支持下,任用前侵华日军总司令冈村宁次为军事顾问,激起中国人民的民族义愤。

当时国内饱受战争摧残,百业萧条,物价飞涨,民不聊生。美国政府援助了一些面粉和生活用品,但是美国政府的扶日政策以及美国驻华大使司徒雷登的一些行为,让中国人觉得备受侮辱。 不少文人为了展示中国人民的尊严和气节,直接拒绝美国的一切施舍物资,并拒绝购买美援平价面粉。1948年6月8日,朱自清、金岳霖、吴晗等北平各大学教授百余人在《抗议美国扶日政策并拒绝领取美援面粉宣言》上签下了自己的名字。1948年8月12日,朱自清病逝 。

朱自清因为长期的饮食不规律患上了严重的胃病,吴晗回忆当年征集签名的情形时说:“我拿着稿子去找朱自清先生。当时,他的胃病已很重了,只能吃很少的东西,多一点就要吐,且面庞瘦削,说话声音低沉。”朱自清的儿子朱乔森回忆当时的情况时说,虽然他的胃病已经发展到极其严重的地步,签名的前几天体重已减到38.8公斤,迫切需要营养和治疗,但他还是毅然决然地在宣言上签了名。他宁可每天两顿粗粮,并且带着一身重病,拼着命多写文章,才能够勉强维持一家人的生活,但毅然拒绝了这种“收买灵魂”性质的施舍。

01

请输入标题

在此添加内容在此添加内容

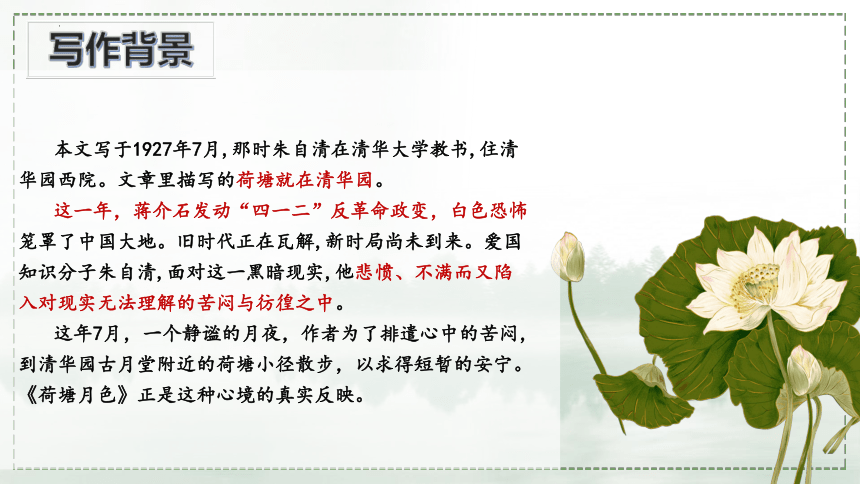

本文写于1927年7月,那时朱自清在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。

这一年,蒋介石发动“四一二”反革命政变,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在瓦解,新时局尚未到来。爱国知识分子朱自清,面对这一黑暗现实,他悲愤、不满而又陷入对现实无法理解的苦闷与彷徨之中。

这年7月,一个静谧的月夜,作者为了排遣心中的苦闷,到清华园古月堂附近的荷塘小径散步,以求得短暂的安宁。《荷塘月色》正是这种心境的真实反映。

快速浏览全文,思考:

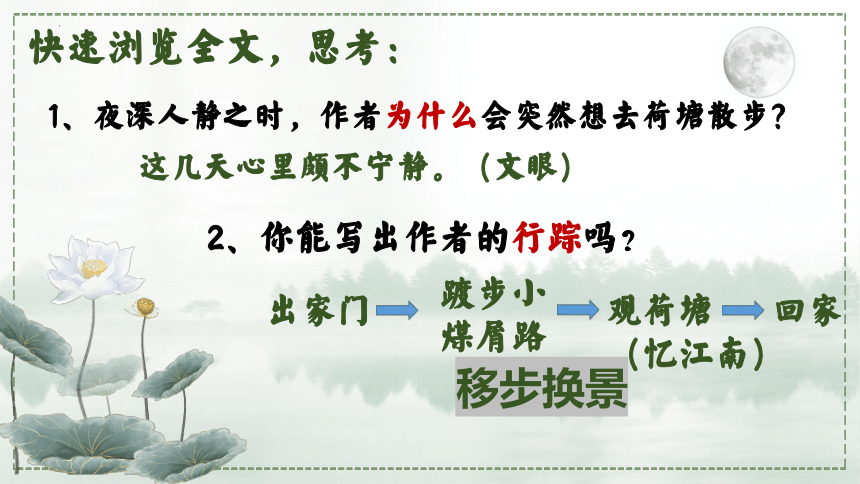

1、夜深人静之时,作者为什么会突然想去荷塘散步?

2、你能写出作者的行踪吗?

出家门

这几天心里颇不宁静。(文眼)

踱步小煤屑路

观荷塘(忆江南)

回家

移步换景

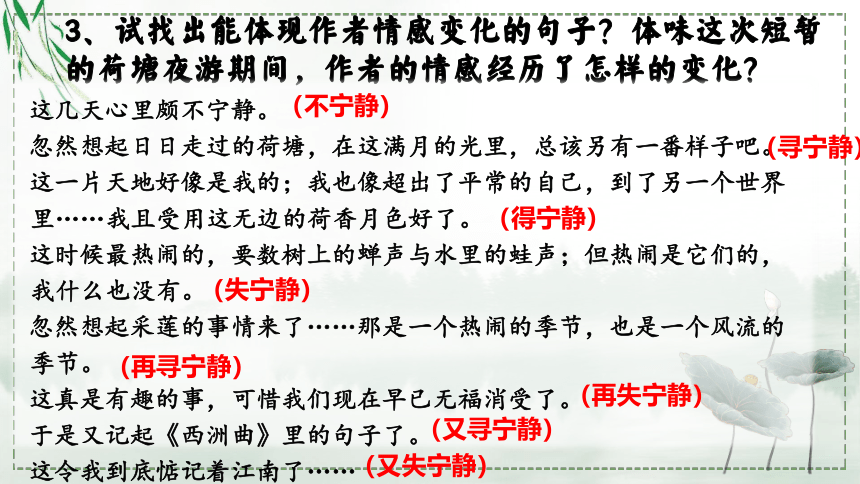

3、试找出能体现作者情感变化的句子?体味这次短暂的荷塘夜游期间,作者的情感经历了怎样的变化?

这几天心里颇不宁静。

忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。

这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一个世界里……我且受用这无边的荷香月色好了。

这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

忽然想起采莲的事情来了……那是一个热闹的季节,也是一个风流的季节。

这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

于是又记起《西洲曲》里的句子了。

这令我到底惦记着江南了……

(不宁静)

(寻宁静)

(得宁静)

(失宁静)

(再寻宁静)

(再失宁静)

(又寻宁静)

(又失宁静)

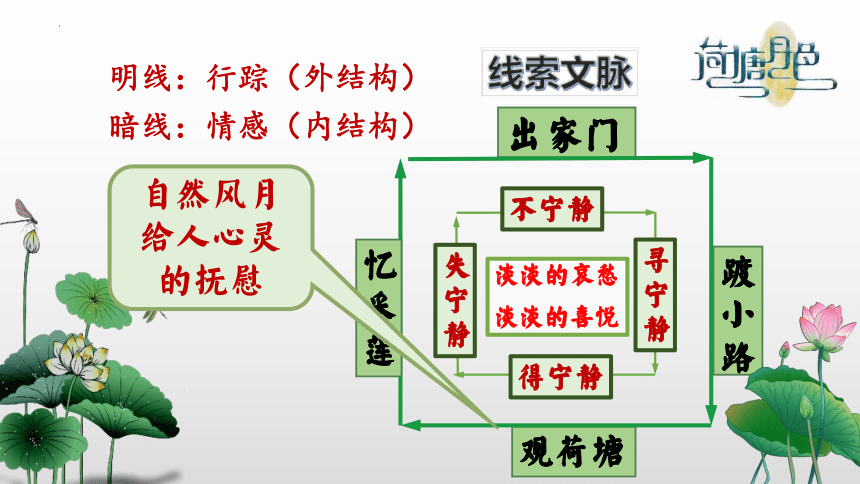

出家门

观荷塘

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

忆采莲

踱小路

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

明线:行踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

自然风月

给人心灵的抚慰

快速浏览全文,理清文章写作思路:

第一部分:

第二部分:

第三部分:

第四部分:

(第1段)点明颇不宁静的心情,交代夜游荷塘的时间、地点和缘由。

(第2~3段)写小径漫步抒发月下独处的感受,表现了对现实的不满。

(第4~6段)描写月下荷塘的景色,抒发自己向往自由宁静生活的思想感情。

(第7~10段)回忆江南采莲旧俗,表现对江南的怀念,再一次含蓄地表现了对现实的不满。

念荷塘

去荷塘

观荷塘

离荷塘

深读课文,思考:

1、“这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了”一句有何作用?

——承上启下

2、围绕“无边的荷香月色”写了哪些内容?

第四段:写月下荷塘之景(荷叶、荷花、荷香、荷波)

第五段:写塘上月色之景(塘中景物、月光、光影组合)

第六段:写荷塘四周之景(树色、灯光、蝉声、蛙声)

第三段:写月下小径之景(小煤屑路、许多树)

幽僻、寂静

赏析:月色下的荷塘

—荷叶荷花图

月 下 荷 塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

流水:

田田、亭亭的舞女的裙

羞涩、明珠、星星、刚出浴的美人

渺茫的歌声

凝碧的波痕

脉脉

比喻

赏析:月色下的荷塘

—荷叶荷花图

月 下 荷 塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

流水:

田田、亭亭的舞女的裙

羞涩、明珠、星星、刚出浴的美人

渺茫的歌声

凝碧的波痕

脉脉

比喻

优雅飘逸

拟人

博喻

博喻:就是用几个喻体从不同角度反复设喻去说明同一本体。

作用:能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来,加强语意,增添美感,使读者印象深刻。

(1)看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟。

(2)若问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

(3)一株巨大的白丁香把花开在了屋顶的灰色的瓦瓴上。如雪,如玉,如飞溅的浪花。(王蒙《春之声》)

赏析:月色下的荷塘

—荷叶荷花图

月 下 荷 塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

流水:

田田、亭亭的舞女的裙

羞涩、明珠、星星、刚出浴的美人

渺茫的歌声

凝碧的波痕

脉脉

比喻

优雅飘逸

拟人

博喻

淡雅羞涩

比喻

通感

通感:也叫移觉、联觉,是把一种感觉的形象转化为另一种感觉的写法,“以感觉写感觉”分为比喻的通感和形容的通感。

(1)突然映入眼帘的绿茸茸的草地,像一支充满幽情的乐曲。

(2)歌台暖响,春光融融。

(3)她的笑容很甜。

(4)风来花底鸟语香。

(5)孩子的呼吸均匀而平静,睡得正香甜。

赏析:月色下的荷塘

—荷叶荷花图

月 下 荷 塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

流水:

田田、亭亭的舞女的裙

羞涩、明珠、星星、刚出浴的美人

渺茫的歌声

凝碧的波痕

脉脉

比喻

优雅飘逸

拟人

博喻

淡雅羞涩

比喻

通感

飘渺淡远

拟人

夸张

动静结合

生机、动态

含蓄绰约

赏析:月色下的荷塘

—荷叶荷花图

月 下 荷 塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

流水:

田田、亭亭的舞女的裙

羞涩、明珠、星星、刚出浴的美人

渺茫的歌声

凝碧的波痕

脉脉

优雅飘逸

淡雅羞涩

飘渺淡远

生机、动态

含蓄绰约

静

动

动静结合

幽雅宁静

赏析:荷塘上的月色

—荷塘月色图

荷 塘 月 色

月光

月影

如流水 静静地泻 薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦

虚

实

灌木的黑影 杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

实

虚

正写月色

侧写月色

(比喻)

(通感)

朦胧、素淡、柔和

虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

文本赏析:

“酣眠”比喻月光朗照,“小睡”比喻月光朦胧。“小睡也别有风味”是说月色的朦胧也别有一番情调,表达了作者对月光朦胧美的喜爱和赞美之情。

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样......光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般……

“泻”字,化静为动,写出了月光如瀑布般的流动感。

“浮”字,化静为动,使深夜水汽有了轻轻升腾、慢慢扩散弥漫的动态,表现了雾气的轻盈柔美。

“落”字,化静为动,月影似乎有了重量,有了坠下的动作,表现了阴影的浓重。

赏析:荷塘的四周

荷塘的四面

杨柳

树梢

树缝

树上

远远近近、高高低低、阴阴的、乍看像烟雾般

远山

灯光

蝉声

蛙声

整体:由远及近、由静及动

比喻

反衬

朦胧幽静

赏析:荷塘的四周

荷塘的四面

杨柳

树梢

树缝

树上

远远近近、高高低低、重重、阴阴的

远山

灯光

蝉声

蛙声

隐隐约约

没精打采

热闹是他们的,我什么也没有

写出了树的错落有致

传神地描绘夜晚的景物特点,写出了树木之多,也加强了夜色的浓重气氛。

树色朦胧,月光淡淡,作者的心也笼罩在一层挥之不去的愁云中。

反映作者心境不宁静

不满现状,又无可奈何。

画面 画面意象 画面特征

月下小径

月下荷塘

荷塘月色

荷塘四周

小煤屑路、许多树

幽僻、寂静

荷叶、荷花、荷香、荷波、荷韵

幽静、淡雅

月光、轻雾、树影

朦胧、缥缈

树色、树姿、远山、蝉声

昏暗、模糊

思考:

文题叫《荷塘月色》,可第7段却并没有写到荷塘月色,为什么?

由眼前的荷塘自然而然联想起古代的采莲,由实入虚

请找出直接表达采莲氛围的句子:

那是一个热闹的季节 ,也是一个风流的季节。

自由

无法消受的哀伤

思考:

2、为什么还要写一段描写古人采莲和记起《西洲曲》情景的文字?

《采莲赋 》采莲之境(热闹、欢快)

《西洲曲》相思之苦(痛苦、悲伤)

对比

内心矛盾冲突

想摆脱这种不宁静而又摆脱不掉的万分苦恼的心情。

1.《西洲曲》“莲子清如水”中“清如水”有何深意?

谐音双关,“情如水”,似水柔,如水多。

内容上丰富了文章的内涵,语言上增加了诗意

思考:

1.“这令我到底惦着江南了。”有何深意?

寄寓作者对幸福和自由生活的向往,也表达了对现实生活的不满。

2.“这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前......”这种结尾有何好处?

呼应前文

3.“荷塘”“江南”“家”分别有什么象征意义?

“荷塘”:心灵能暂得宁静带你、用以逃避现实的世界;

“江南”:可望不可及的的理想世界;

“家”:让心灵不安宁的无法超脱的现实世界

作者“这几天心里颇不宁静”的原因:

(1)对现实不满的愤激;

(2)对政局和个人前途的忧虑;

(3)表现了作者对美好自由幸福生活的向往。

本文写于1927年7月,那时朱自清在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。

这一年,蒋介石发动“四一二”反革命政变,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在瓦解,新时局尚未到来。爱国知识分子朱自清,面对这一黑暗现实,他悲愤、不满而又陷入对现实无法理解的苦闷与彷徨之中。

这年7月,一个静谧的月夜,作者为了排遣心中的苦闷,到清华园古月堂附近的荷塘小径散步,以求得短暂的安宁。《荷塘月色》正是这种心境的真实反映。

课堂小结

通过描写在荷塘月夜独步的所见所闻,赞美了月下荷塘和荷塘月色之美,表现了“难得偷来片刻逍遥”的淡淡喜悦,和夹杂着摆脱不开的淡淡哀愁,委婉而曲折地表达了不满现实、幻想超脱现实而又无法超脱的苦闷心理。

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

“梨花院落溶溶月,柳絮池塘淡淡风。”

“明月出天山,苍茫云海间。”

“滟滟随波千万里,何处春江无月明!”

那么,荷塘上的月色又是怎样的一种美呢

荷

塘

月

色

朱自清

朱自清 1898/11/22-1948/8/12

著名的散文家、诗人、学者、民主战士。籍贯浙江绍兴,1920年毕业于北京大学的哲学系,1925年任清华大学教授。

原名自华,号秋实,为勉励自己在困境中不丧志、不与坏人同流合污,便取“宁廉洁正直以自清”中“自清”二字,改名朱自清。

毛泽东在《别了,司徒雷登》中说他“一身重病,宁可饿死,不领美国的救济粮”,“表现了我们民族的英雄气概”。

抗战胜利后,美国政府对日本采取了扶植政策。国民政府在美国支持下,任用前侵华日军总司令冈村宁次为军事顾问,激起中国人民的民族义愤。

当时国内饱受战争摧残,百业萧条,物价飞涨,民不聊生。美国政府援助了一些面粉和生活用品,但是美国政府的扶日政策以及美国驻华大使司徒雷登的一些行为,让中国人觉得备受侮辱。 不少文人为了展示中国人民的尊严和气节,直接拒绝美国的一切施舍物资,并拒绝购买美援平价面粉。1948年6月8日,朱自清、金岳霖、吴晗等北平各大学教授百余人在《抗议美国扶日政策并拒绝领取美援面粉宣言》上签下了自己的名字。1948年8月12日,朱自清病逝 。

朱自清因为长期的饮食不规律患上了严重的胃病,吴晗回忆当年征集签名的情形时说:“我拿着稿子去找朱自清先生。当时,他的胃病已很重了,只能吃很少的东西,多一点就要吐,且面庞瘦削,说话声音低沉。”朱自清的儿子朱乔森回忆当时的情况时说,虽然他的胃病已经发展到极其严重的地步,签名的前几天体重已减到38.8公斤,迫切需要营养和治疗,但他还是毅然决然地在宣言上签了名。他宁可每天两顿粗粮,并且带着一身重病,拼着命多写文章,才能够勉强维持一家人的生活,但毅然拒绝了这种“收买灵魂”性质的施舍。

01

请输入标题

在此添加内容在此添加内容

本文写于1927年7月,那时朱自清在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。

这一年,蒋介石发动“四一二”反革命政变,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在瓦解,新时局尚未到来。爱国知识分子朱自清,面对这一黑暗现实,他悲愤、不满而又陷入对现实无法理解的苦闷与彷徨之中。

这年7月,一个静谧的月夜,作者为了排遣心中的苦闷,到清华园古月堂附近的荷塘小径散步,以求得短暂的安宁。《荷塘月色》正是这种心境的真实反映。

快速浏览全文,思考:

1、夜深人静之时,作者为什么会突然想去荷塘散步?

2、你能写出作者的行踪吗?

出家门

这几天心里颇不宁静。(文眼)

踱步小煤屑路

观荷塘(忆江南)

回家

移步换景

3、试找出能体现作者情感变化的句子?体味这次短暂的荷塘夜游期间,作者的情感经历了怎样的变化?

这几天心里颇不宁静。

忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。

这一片天地好像是我的;我也像超出了平常的自己,到了另一个世界里……我且受用这无边的荷香月色好了。

这时候最热闹的,要数树上的蝉声与水里的蛙声;但热闹是它们的,我什么也没有。

忽然想起采莲的事情来了……那是一个热闹的季节,也是一个风流的季节。

这真是有趣的事,可惜我们现在早已无福消受了。

于是又记起《西洲曲》里的句子了。

这令我到底惦记着江南了……

(不宁静)

(寻宁静)

(得宁静)

(失宁静)

(再寻宁静)

(再失宁静)

(又寻宁静)

(又失宁静)

出家门

观荷塘

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

忆采莲

踱小路

不宁静

寻宁静

得宁静

失宁静

明线:行踪(外结构)

暗线:情感(内结构)

自然风月

给人心灵的抚慰

快速浏览全文,理清文章写作思路:

第一部分:

第二部分:

第三部分:

第四部分:

(第1段)点明颇不宁静的心情,交代夜游荷塘的时间、地点和缘由。

(第2~3段)写小径漫步抒发月下独处的感受,表现了对现实的不满。

(第4~6段)描写月下荷塘的景色,抒发自己向往自由宁静生活的思想感情。

(第7~10段)回忆江南采莲旧俗,表现对江南的怀念,再一次含蓄地表现了对现实的不满。

念荷塘

去荷塘

观荷塘

离荷塘

深读课文,思考:

1、“这是独处的妙处,我且受用这无边的荷香月色好了”一句有何作用?

——承上启下

2、围绕“无边的荷香月色”写了哪些内容?

第四段:写月下荷塘之景(荷叶、荷花、荷香、荷波)

第五段:写塘上月色之景(塘中景物、月光、光影组合)

第六段:写荷塘四周之景(树色、灯光、蝉声、蛙声)

第三段:写月下小径之景(小煤屑路、许多树)

幽僻、寂静

赏析:月色下的荷塘

—荷叶荷花图

月 下 荷 塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

流水:

田田、亭亭的舞女的裙

羞涩、明珠、星星、刚出浴的美人

渺茫的歌声

凝碧的波痕

脉脉

比喻

赏析:月色下的荷塘

—荷叶荷花图

月 下 荷 塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

流水:

田田、亭亭的舞女的裙

羞涩、明珠、星星、刚出浴的美人

渺茫的歌声

凝碧的波痕

脉脉

比喻

优雅飘逸

拟人

博喻

博喻:就是用几个喻体从不同角度反复设喻去说明同一本体。

作用:能将事物的特征或事物的内涵从不同侧面、不同角度表现出来,加强语意,增添美感,使读者印象深刻。

(1)看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟。

(2)若问闲愁都几许?一川烟草,满城风絮,梅子黄时雨。

(3)一株巨大的白丁香把花开在了屋顶的灰色的瓦瓴上。如雪,如玉,如飞溅的浪花。(王蒙《春之声》)

赏析:月色下的荷塘

—荷叶荷花图

月 下 荷 塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

流水:

田田、亭亭的舞女的裙

羞涩、明珠、星星、刚出浴的美人

渺茫的歌声

凝碧的波痕

脉脉

比喻

优雅飘逸

拟人

博喻

淡雅羞涩

比喻

通感

通感:也叫移觉、联觉,是把一种感觉的形象转化为另一种感觉的写法,“以感觉写感觉”分为比喻的通感和形容的通感。

(1)突然映入眼帘的绿茸茸的草地,像一支充满幽情的乐曲。

(2)歌台暖响,春光融融。

(3)她的笑容很甜。

(4)风来花底鸟语香。

(5)孩子的呼吸均匀而平静,睡得正香甜。

赏析:月色下的荷塘

—荷叶荷花图

月 下 荷 塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

流水:

田田、亭亭的舞女的裙

羞涩、明珠、星星、刚出浴的美人

渺茫的歌声

凝碧的波痕

脉脉

比喻

优雅飘逸

拟人

博喻

淡雅羞涩

比喻

通感

飘渺淡远

拟人

夸张

动静结合

生机、动态

含蓄绰约

赏析:月色下的荷塘

—荷叶荷花图

月 下 荷 塘

荷叶:

荷花:

荷香:

荷波:

流水:

田田、亭亭的舞女的裙

羞涩、明珠、星星、刚出浴的美人

渺茫的歌声

凝碧的波痕

脉脉

优雅飘逸

淡雅羞涩

飘渺淡远

生机、动态

含蓄绰约

静

动

动静结合

幽雅宁静

赏析:荷塘上的月色

—荷塘月色图

荷 塘 月 色

月光

月影

如流水 静静地泻 薄薄的青雾浮起

叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样,又像笼着轻纱的梦

虚

实

灌木的黑影 杨柳的倩影

光和影的和谐像名曲

实

虚

正写月色

侧写月色

(比喻)

(通感)

朦胧、素淡、柔和

虽然是满月,天上却有一层淡淡的云,所以不能朗照;但我以为这恰是到了好处——酣眠固不可少,小睡也别有风味的。

文本赏析:

“酣眠”比喻月光朗照,“小睡”比喻月光朦胧。“小睡也别有风味”是说月色的朦胧也别有一番情调,表达了作者对月光朦胧美的喜爱和赞美之情。

月光如流水一般,静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样......光是隔了树照过来的,高处丛生的灌木,落下参差的斑驳的黑影,峭楞楞如鬼一般……

“泻”字,化静为动,写出了月光如瀑布般的流动感。

“浮”字,化静为动,使深夜水汽有了轻轻升腾、慢慢扩散弥漫的动态,表现了雾气的轻盈柔美。

“落”字,化静为动,月影似乎有了重量,有了坠下的动作,表现了阴影的浓重。

赏析:荷塘的四周

荷塘的四面

杨柳

树梢

树缝

树上

远远近近、高高低低、阴阴的、乍看像烟雾般

远山

灯光

蝉声

蛙声

整体:由远及近、由静及动

比喻

反衬

朦胧幽静

赏析:荷塘的四周

荷塘的四面

杨柳

树梢

树缝

树上

远远近近、高高低低、重重、阴阴的

远山

灯光

蝉声

蛙声

隐隐约约

没精打采

热闹是他们的,我什么也没有

写出了树的错落有致

传神地描绘夜晚的景物特点,写出了树木之多,也加强了夜色的浓重气氛。

树色朦胧,月光淡淡,作者的心也笼罩在一层挥之不去的愁云中。

反映作者心境不宁静

不满现状,又无可奈何。

画面 画面意象 画面特征

月下小径

月下荷塘

荷塘月色

荷塘四周

小煤屑路、许多树

幽僻、寂静

荷叶、荷花、荷香、荷波、荷韵

幽静、淡雅

月光、轻雾、树影

朦胧、缥缈

树色、树姿、远山、蝉声

昏暗、模糊

思考:

文题叫《荷塘月色》,可第7段却并没有写到荷塘月色,为什么?

由眼前的荷塘自然而然联想起古代的采莲,由实入虚

请找出直接表达采莲氛围的句子:

那是一个热闹的季节 ,也是一个风流的季节。

自由

无法消受的哀伤

思考:

2、为什么还要写一段描写古人采莲和记起《西洲曲》情景的文字?

《采莲赋 》采莲之境(热闹、欢快)

《西洲曲》相思之苦(痛苦、悲伤)

对比

内心矛盾冲突

想摆脱这种不宁静而又摆脱不掉的万分苦恼的心情。

1.《西洲曲》“莲子清如水”中“清如水”有何深意?

谐音双关,“情如水”,似水柔,如水多。

内容上丰富了文章的内涵,语言上增加了诗意

思考:

1.“这令我到底惦着江南了。”有何深意?

寄寓作者对幸福和自由生活的向往,也表达了对现实生活的不满。

2.“这样想着,猛一抬头,不觉已是自己的门前......”这种结尾有何好处?

呼应前文

3.“荷塘”“江南”“家”分别有什么象征意义?

“荷塘”:心灵能暂得宁静带你、用以逃避现实的世界;

“江南”:可望不可及的的理想世界;

“家”:让心灵不安宁的无法超脱的现实世界

作者“这几天心里颇不宁静”的原因:

(1)对现实不满的愤激;

(2)对政局和个人前途的忧虑;

(3)表现了作者对美好自由幸福生活的向往。

本文写于1927年7月,那时朱自清在清华大学教书,住清华园西院。文章里描写的荷塘就在清华园。

这一年,蒋介石发动“四一二”反革命政变,白色恐怖笼罩了中国大地。旧时代正在瓦解,新时局尚未到来。爱国知识分子朱自清,面对这一黑暗现实,他悲愤、不满而又陷入对现实无法理解的苦闷与彷徨之中。

这年7月,一个静谧的月夜,作者为了排遣心中的苦闷,到清华园古月堂附近的荷塘小径散步,以求得短暂的安宁。《荷塘月色》正是这种心境的真实反映。

课堂小结

通过描写在荷塘月夜独步的所见所闻,赞美了月下荷塘和荷塘月色之美,表现了“难得偷来片刻逍遥”的淡淡喜悦,和夹杂着摆脱不开的淡淡哀愁,委婉而曲折地表达了不满现实、幻想超脱现实而又无法超脱的苦闷心理。

淡淡的哀愁

淡淡的喜悦

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读