同步课时精练(十九)5.1原子核的组成(含解析)

文档属性

| 名称 | 同步课时精练(十九)5.1原子核的组成(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 304.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-28 19:38:14 | ||

图片预览

文档简介

二十一世纪教育 《名师求索》工作室出品

同步课时精练(十八)5.1 原子核的组成(后附解析)

一、多选题

1.下述实验或现象中,能够说明光具有粒子性的是( )

A.光电效应 B.天然放射现象 C.原子的线状光谱 D.康普顿效应

2.下列关于物理史实的说法中正确的是( )

A.普朗克根据黑体辐射的规律,提出了能量子的观点

B.贝克勒尔通过研究铀矿石,发现了天然放射现象

C.玻尔根据粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型

D.汤姆逊通过研究阴极射线发现了电子,并精确测量出电子的电荷量

3.2020年12月1日22'时57分,嫦娥五号探测器从距离月球面约15公里处开始实施动力下降,利用7500牛变推力发动机进行减速制动,逐步将探测器从相对月球速度约1.7公里/秒降为零,并通过射线进行月面测距和避障。当探测器悬停在预定月落点上空处时,发出关机指令,探测器自由下落,利用着陆腿的缓冲实现软着陆。对探测器的整个落月过程,下列说法正确的是( )

A.使用射线避障是利用它的波长最长衍射现象最明显

B.探测器通过着陆腿的缓冲,减小了落地时探测器受到的作用力

C.探测器从1.7公里/秒减为零的过程,发动机对探测器做功大于探测器的动能减少量

D.探测器利用着陆腿的缓冲实现软着陆过程,着陆腿对月面压力的冲量大小等于自身重力的冲量大小

二、单选题

4.下列说法符合物理学史实的是( )

A.牛顿首次通过实验测出了万有引力常量

B.卢瑟福首次提出原子核式结构模型

C.居里夫人首次发现了天然放射现象

D.爱因斯坦首次提出能量量子假说,成功解释了黑体辐射

5.在α粒子轰击金箔的散射实验中,α粒子可以表示为, 中的4和2分别表示( )

A.4为核子数,2为中子数

B.4为质子数和中子数之和,2为质子数

C.4为核外电子数,2为中子数

D.4为中子数,2为质子数

6.在物理学发展过程中,有许多科学家做出了突出的贡献。下列说法正确的是( )

A.爱因斯坦首先提出能量量子化的观点,成功解释了光电效应现象

B.玻尔提出的原子能级结构假说,成功解释了氢原子光谱的不连续性

C.法拉第对电磁感应现象进行深入研究,总结出了楞次定律

D.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在电子

7.锶原子核的符号是Sr,那么它的原子( )

A.核外有38个电子,核内有95个质子 B.核外有38个电子,核内有57个中子

C.核外有57个电子,核内有57个质子 D.核外有57个电子,核内有38个质子

8.下列说法正确的是( )

A.天然放射现象说明原子是可以分割的

B.卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核有复杂结构

C.在阳光照射下的教室里,眼睛看到空气中尘埃的运动就是布朗运动

D.机械能可以全部转化为内能,内能也可以全部转化为机械能

9.下列说法正确的是.

A.原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律

B.根据爱因斯坦的“光子说”可知光的波长越大,光子的能量越小

C.由波尔理论知道氢原子从基态跃迁到激发态时会放出光子

D.发生光电效应时光电子的动能只与入射光的强度有关

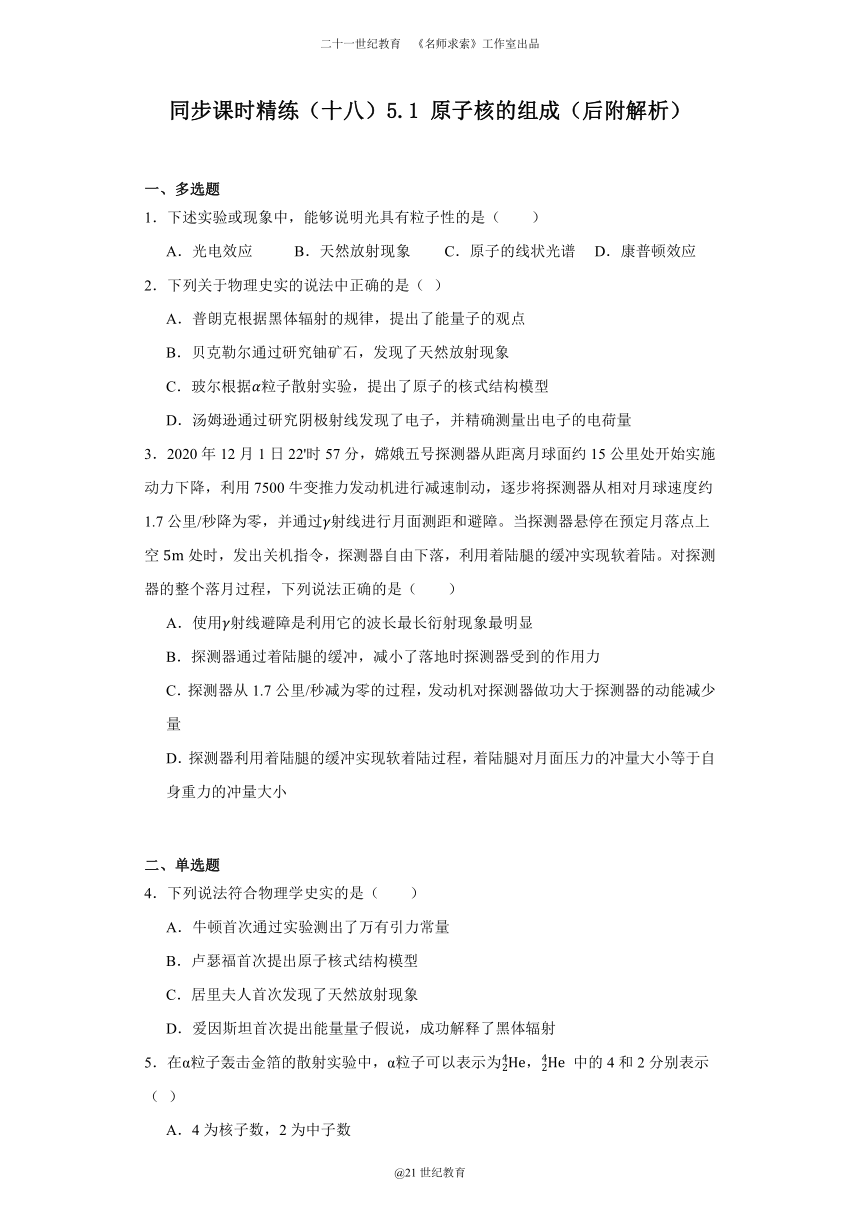

10.牛顿为了说明光的性质,提出了光的微粒说。如今,人们对光的性质已有了进一步的认识。下列四个示意图所表示的实验,能说明光性质的是( )

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

11.物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上。下列说法正确的是( )

A.汤姆逊发现了电子,并首先提出了原子的核式结构模型

B.α粒子散射实验的重要发现是电荷是量子化的

C.密立根通过油滴实验测量出了的电子的电荷量

D.贝克勒尔提出了光电效应方程

12.太赫兹辐射通常是指频率在0.1~10 THz(1THz=1012Hz)、即频率在微波与红外线之间的电磁辐射,其频率高于微波,低于红外线、紫外线,远低于X射线。太赫兹波对人体安全, 可以穿透衣物等不透明物体, 实现对隐匿物体的成像。近年来太赫兹技术在国家安全、信息技术等诸多领域取得了快速发展,被誉为“改变未来世界十大技术”之一。由上述信息可知,太赫兹波( )

A.其光子的能量比红外线光子的能量更大

B.比微波更容易发生衍射现象

C.比紫外线更难使金属发生光电效应

D.比X射线穿透性更强

三、解答题

13.带电的验电器在放射线的照射下电荷会很快消失,简述其原因。

14.锶(Sr)的原子序数是38、质量数是95,一个锶核有多少个中子、多少个质子?

15.一个静止的铀核(U)要放出一个α粒子变成钍核(Th),已知α粒子动能为Ek1,且在核反应中释放的能量全部转化为两个粒子的动能.(已知真空中的光速为c),求:

①钍核的动能

②该核反应中的质量亏损.

二十一世纪教育 《名师求索》工作室出品

试卷第1页,共3页

@21世纪教育

参考答案:

1.AD

解析:AD.光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性,选项AD正确;

BC.天然放射现象以及原子的线状光谱不能说明光具有粒子性,选项BC错误。

故选AD。

2.AB

解析:A.普朗克为解释黑体辐射的规律,提出了能量子的观点,所以A正确;

B.贝克勒尔通过研究铀矿石,发现了天然放射现象,故B正确;

C.卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型,所以C错误;

D.汤姆逊通过研究阴极射线发现了电子,密立根通过油滴实验精确测量出电子的电荷量,故D错误。

故选AB。

3.BC

解析:A.使用射线避障是利用它的能量大,穿透本领强,A错误;

BD.根据动量定理

落地动量变化相同,但通过着陆腿的缓冲,延长了落地时间,从而减少了地面对探测器的冲击力;另外由于探测器动量减少,着陆腿受到的支持力一定大于重力,B正确,D错误;

C.根据动能定理

可知

即发动机对探测器做功大于重力势能的减少量,C正确。

故选BC。

4.B

解析:A.牛顿总结出了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出了万有引力常量,故A错误;

B.卢瑟福首次提出原子核式结构模型,故B正确;

C.贝克勒尔首次发现了天然放射现象,故C错误;

D.普朗克首次提出能量量子假说,成功解释了黑体辐射,故D错误。

故选B。

5.B

解析:中的4为质子数和中子数之和,即质量数,2为质子数或电荷数;故选B.

6.B

解析:A.普朗克首先提出能量量子化的观点,故A错误;

B.玻尔提出的原子能级结构假说,成功解释了氢原子光谱的不连续性,故B正确;

C.楞次定律是由物理学家楞次总结出来的,故C错误;

D.汤姆逊发现了原子中存在电子,故D错误。

故选B。

7.B

解析:根据质子数+中子数=质量数可以求解,原子中的质子数为38,核外电子数等于核内质子数,即为38,质量数为95,中子数为57,故B正确.

8.D

解析:A.天然放射现象说明原子核是可以分割的,A错误;

B.卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子有复杂结构(核式结构),B错误;

C.布朗运动是固体小颗粒的运动,肉眼无法观察到,C错误;

D.根据热力学第二定律可知机械能可以全部转化为内能,在产生其他影响的情况下,内能也可以全部转化为机械能,D正确。

故选D。

9.B

解析:A.原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量数守恒的规律,质量有亏损,A错误;

B.根据,可知,光的波长越大,光子的能量越小,B正确;

C.氢原子从基态向激发态跃迁只能吸收特定频率的光子,C错误;

D.发生光电效应时光电子的动能只与入射光的频率有关,D错误.

故选B。

10.B

解析:图①是粒子散射实验,依据此实验卢瑟福提出了原子核式结构学说,与光的性质无关。图②是光的双孔干涉实验,干涉是波的特有性质,所以该实验可以说明光具有波动性。图③是光电效应实验,说明光具有粒子性。图④是三种射线在电场偏转的实验,能判定射线的电性,不能说明光的性质。故能说明光性质的是②③。

故选B。

11.C

解析:A.汤姆逊通过对阴极射线的研究发现了电子,卢瑟福通过а粒子散射实验,证实了原子是由原子核和核外电子组成的,提出了原子的核式结构模型,A错误;

B.a粒子散射实验的重要发现是原子具有核式结构,B错误;

C.密立根油滴实验测出了电子的电荷量,发现了电荷量的量子化,C正确;

D.贝克勒尔发现的天然放射性现象,天然放射性现象说明原子核有复杂结构,D错误。

故选C。

12.C

解析:A.太赫兹波的频率比红外线的频率低,所以其光子的能量比红外线光子的能量更小,故A错误;

B.太赫兹波的频率比微波的频率高,波长比微波的短,所以比微波更不容易发生衍射现象,故B错误;

C.太赫兹波的频率比紫外线的频率低,所以比紫外线更难使金属发生光电效应,故C正确;

D.太赫兹波的频率远低于X射线的频率,其光子能量远低于X射线的光子能量,所以比X射线穿透性更弱,故D错误。

故选C。

13.见详解

思路: 根据题中物理情景描述可知,本题考查射线,根据射线组成,运用射线能使空气电离的特点等,进行分析推断。

解析:放射线有电离空气的作用,在放射线的照射下,验电器周围空气被电离,中和验电器上携带的电荷,所以使验电器所带电荷很快消失。

14.57个中子,38个质子

解析:质子数等于原子序数,锶(Sr)的原子序数是38,一个锶核有38个质子。中子数等于质量数减去质子数,一个锶核中的中子数

15.①;②.

思路: (1)衰变过程等效于爆炸,满足动量守恒和能量守恒,结合动能的表达式即可求出;

(2)衰变产生的能量全部以动能的形式释放,可求释放的总能量,结合爱因斯坦质能方程,求出质量亏损.

解析:①衰变过程系统动量守恒,以α粒子的速度方向为正方向,

根据动量守恒定律得:

根据动能与动量的关系

可知

α粒子的质量数为4,钍核的质量数为234,则

故

②根据动能表达式,则释放的总能量:

解得:

由质能方程知释放总能量为:E=△mc2

解得

点拨:本题考查了写核反应方程式、求速度、求质量亏损,知道核反应过程质量数与核电荷数守恒、应用动量守恒定律、质能方程即可解题.

答案第1页,共2页

@21世纪教育

同步课时精练(十八)5.1 原子核的组成(后附解析)

一、多选题

1.下述实验或现象中,能够说明光具有粒子性的是( )

A.光电效应 B.天然放射现象 C.原子的线状光谱 D.康普顿效应

2.下列关于物理史实的说法中正确的是( )

A.普朗克根据黑体辐射的规律,提出了能量子的观点

B.贝克勒尔通过研究铀矿石,发现了天然放射现象

C.玻尔根据粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型

D.汤姆逊通过研究阴极射线发现了电子,并精确测量出电子的电荷量

3.2020年12月1日22'时57分,嫦娥五号探测器从距离月球面约15公里处开始实施动力下降,利用7500牛变推力发动机进行减速制动,逐步将探测器从相对月球速度约1.7公里/秒降为零,并通过射线进行月面测距和避障。当探测器悬停在预定月落点上空处时,发出关机指令,探测器自由下落,利用着陆腿的缓冲实现软着陆。对探测器的整个落月过程,下列说法正确的是( )

A.使用射线避障是利用它的波长最长衍射现象最明显

B.探测器通过着陆腿的缓冲,减小了落地时探测器受到的作用力

C.探测器从1.7公里/秒减为零的过程,发动机对探测器做功大于探测器的动能减少量

D.探测器利用着陆腿的缓冲实现软着陆过程,着陆腿对月面压力的冲量大小等于自身重力的冲量大小

二、单选题

4.下列说法符合物理学史实的是( )

A.牛顿首次通过实验测出了万有引力常量

B.卢瑟福首次提出原子核式结构模型

C.居里夫人首次发现了天然放射现象

D.爱因斯坦首次提出能量量子假说,成功解释了黑体辐射

5.在α粒子轰击金箔的散射实验中,α粒子可以表示为, 中的4和2分别表示( )

A.4为核子数,2为中子数

B.4为质子数和中子数之和,2为质子数

C.4为核外电子数,2为中子数

D.4为中子数,2为质子数

6.在物理学发展过程中,有许多科学家做出了突出的贡献。下列说法正确的是( )

A.爱因斯坦首先提出能量量子化的观点,成功解释了光电效应现象

B.玻尔提出的原子能级结构假说,成功解释了氢原子光谱的不连续性

C.法拉第对电磁感应现象进行深入研究,总结出了楞次定律

D.贝克勒尔通过对天然放射现象的研究,发现了原子中存在电子

7.锶原子核的符号是Sr,那么它的原子( )

A.核外有38个电子,核内有95个质子 B.核外有38个电子,核内有57个中子

C.核外有57个电子,核内有57个质子 D.核外有57个电子,核内有38个质子

8.下列说法正确的是( )

A.天然放射现象说明原子是可以分割的

B.卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子核有复杂结构

C.在阳光照射下的教室里,眼睛看到空气中尘埃的运动就是布朗运动

D.机械能可以全部转化为内能,内能也可以全部转化为机械能

9.下列说法正确的是.

A.原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律

B.根据爱因斯坦的“光子说”可知光的波长越大,光子的能量越小

C.由波尔理论知道氢原子从基态跃迁到激发态时会放出光子

D.发生光电效应时光电子的动能只与入射光的强度有关

10.牛顿为了说明光的性质,提出了光的微粒说。如今,人们对光的性质已有了进一步的认识。下列四个示意图所表示的实验,能说明光性质的是( )

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

11.物理学重视逻辑,崇尚理性,其理论总是建立在对事实观察的基础上。下列说法正确的是( )

A.汤姆逊发现了电子,并首先提出了原子的核式结构模型

B.α粒子散射实验的重要发现是电荷是量子化的

C.密立根通过油滴实验测量出了的电子的电荷量

D.贝克勒尔提出了光电效应方程

12.太赫兹辐射通常是指频率在0.1~10 THz(1THz=1012Hz)、即频率在微波与红外线之间的电磁辐射,其频率高于微波,低于红外线、紫外线,远低于X射线。太赫兹波对人体安全, 可以穿透衣物等不透明物体, 实现对隐匿物体的成像。近年来太赫兹技术在国家安全、信息技术等诸多领域取得了快速发展,被誉为“改变未来世界十大技术”之一。由上述信息可知,太赫兹波( )

A.其光子的能量比红外线光子的能量更大

B.比微波更容易发生衍射现象

C.比紫外线更难使金属发生光电效应

D.比X射线穿透性更强

三、解答题

13.带电的验电器在放射线的照射下电荷会很快消失,简述其原因。

14.锶(Sr)的原子序数是38、质量数是95,一个锶核有多少个中子、多少个质子?

15.一个静止的铀核(U)要放出一个α粒子变成钍核(Th),已知α粒子动能为Ek1,且在核反应中释放的能量全部转化为两个粒子的动能.(已知真空中的光速为c),求:

①钍核的动能

②该核反应中的质量亏损.

二十一世纪教育 《名师求索》工作室出品

试卷第1页,共3页

@21世纪教育

参考答案:

1.AD

解析:AD.光电效应和康普顿效应都说明光具有粒子性,选项AD正确;

BC.天然放射现象以及原子的线状光谱不能说明光具有粒子性,选项BC错误。

故选AD。

2.AB

解析:A.普朗克为解释黑体辐射的规律,提出了能量子的观点,所以A正确;

B.贝克勒尔通过研究铀矿石,发现了天然放射现象,故B正确;

C.卢瑟福根据α粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型,所以C错误;

D.汤姆逊通过研究阴极射线发现了电子,密立根通过油滴实验精确测量出电子的电荷量,故D错误。

故选AB。

3.BC

解析:A.使用射线避障是利用它的能量大,穿透本领强,A错误;

BD.根据动量定理

落地动量变化相同,但通过着陆腿的缓冲,延长了落地时间,从而减少了地面对探测器的冲击力;另外由于探测器动量减少,着陆腿受到的支持力一定大于重力,B正确,D错误;

C.根据动能定理

可知

即发动机对探测器做功大于重力势能的减少量,C正确。

故选BC。

4.B

解析:A.牛顿总结出了万有引力定律,卡文迪许通过实验测出了万有引力常量,故A错误;

B.卢瑟福首次提出原子核式结构模型,故B正确;

C.贝克勒尔首次发现了天然放射现象,故C错误;

D.普朗克首次提出能量量子假说,成功解释了黑体辐射,故D错误。

故选B。

5.B

解析:中的4为质子数和中子数之和,即质量数,2为质子数或电荷数;故选B.

6.B

解析:A.普朗克首先提出能量量子化的观点,故A错误;

B.玻尔提出的原子能级结构假说,成功解释了氢原子光谱的不连续性,故B正确;

C.楞次定律是由物理学家楞次总结出来的,故C错误;

D.汤姆逊发现了原子中存在电子,故D错误。

故选B。

7.B

解析:根据质子数+中子数=质量数可以求解,原子中的质子数为38,核外电子数等于核内质子数,即为38,质量数为95,中子数为57,故B正确.

8.D

解析:A.天然放射现象说明原子核是可以分割的,A错误;

B.卢瑟福的α粒子散射实验揭示了原子有复杂结构(核式结构),B错误;

C.布朗运动是固体小颗粒的运动,肉眼无法观察到,C错误;

D.根据热力学第二定律可知机械能可以全部转化为内能,在产生其他影响的情况下,内能也可以全部转化为机械能,D正确。

故选D。

9.B

解析:A.原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量数守恒的规律,质量有亏损,A错误;

B.根据,可知,光的波长越大,光子的能量越小,B正确;

C.氢原子从基态向激发态跃迁只能吸收特定频率的光子,C错误;

D.发生光电效应时光电子的动能只与入射光的频率有关,D错误.

故选B。

10.B

解析:图①是粒子散射实验,依据此实验卢瑟福提出了原子核式结构学说,与光的性质无关。图②是光的双孔干涉实验,干涉是波的特有性质,所以该实验可以说明光具有波动性。图③是光电效应实验,说明光具有粒子性。图④是三种射线在电场偏转的实验,能判定射线的电性,不能说明光的性质。故能说明光性质的是②③。

故选B。

11.C

解析:A.汤姆逊通过对阴极射线的研究发现了电子,卢瑟福通过а粒子散射实验,证实了原子是由原子核和核外电子组成的,提出了原子的核式结构模型,A错误;

B.a粒子散射实验的重要发现是原子具有核式结构,B错误;

C.密立根油滴实验测出了电子的电荷量,发现了电荷量的量子化,C正确;

D.贝克勒尔发现的天然放射性现象,天然放射性现象说明原子核有复杂结构,D错误。

故选C。

12.C

解析:A.太赫兹波的频率比红外线的频率低,所以其光子的能量比红外线光子的能量更小,故A错误;

B.太赫兹波的频率比微波的频率高,波长比微波的短,所以比微波更不容易发生衍射现象,故B错误;

C.太赫兹波的频率比紫外线的频率低,所以比紫外线更难使金属发生光电效应,故C正确;

D.太赫兹波的频率远低于X射线的频率,其光子能量远低于X射线的光子能量,所以比X射线穿透性更弱,故D错误。

故选C。

13.见详解

思路: 根据题中物理情景描述可知,本题考查射线,根据射线组成,运用射线能使空气电离的特点等,进行分析推断。

解析:放射线有电离空气的作用,在放射线的照射下,验电器周围空气被电离,中和验电器上携带的电荷,所以使验电器所带电荷很快消失。

14.57个中子,38个质子

解析:质子数等于原子序数,锶(Sr)的原子序数是38,一个锶核有38个质子。中子数等于质量数减去质子数,一个锶核中的中子数

15.①;②.

思路: (1)衰变过程等效于爆炸,满足动量守恒和能量守恒,结合动能的表达式即可求出;

(2)衰变产生的能量全部以动能的形式释放,可求释放的总能量,结合爱因斯坦质能方程,求出质量亏损.

解析:①衰变过程系统动量守恒,以α粒子的速度方向为正方向,

根据动量守恒定律得:

根据动能与动量的关系

可知

α粒子的质量数为4,钍核的质量数为234,则

故

②根据动能表达式,则释放的总能量:

解得:

由质能方程知释放总能量为:E=△mc2

解得

点拨:本题考查了写核反应方程式、求速度、求质量亏损,知道核反应过程质量数与核电荷数守恒、应用动量守恒定律、质能方程即可解题.

答案第1页,共2页

@21世纪教育

同课章节目录

- 第一章 分子动理论

- 1 分子动理论的基本内容

- 2 实验:用油膜法估测油酸分子的大小

- 3 分子运动速率分布规律

- 4 分子动能和分子势能

- 第二章 气体、固体和液体

- 1 温度和温标

- 2 气体的等温变化

- 3 气体的等压变化和等容变化

- 4 固体

- 5 液体

- 第三章 热力学定律

- 1 功、热和内能的改变

- 2 热力学第一定律

- 3 能量守恒定律

- 4 热力学第二定律

- 第四章 原子结构和波粒二象性

- 1 普朗克黑体辐射理论

- 2 光电效应

- 3 原子的核式结构模型

- 4 氢原子光谱和玻尔的原子模型

- 5 粒子的波动性和量子力学的建立

- 第五章 原子核

- 1 原子核的组成

- 2 放射性元素的衰变

- 3 核力与结合能

- 4 核裂变与核聚变

- 5 “基本”粒子