七年级上册语文基础复习(八)现代文阅读 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 七年级上册语文基础复习(八)现代文阅读 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-12-30 09:27:34 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

叙 事 性 文 章 阅 读

七年级上册期末复习

5种表达方式

叙

述

描写

抒情

说明

议论

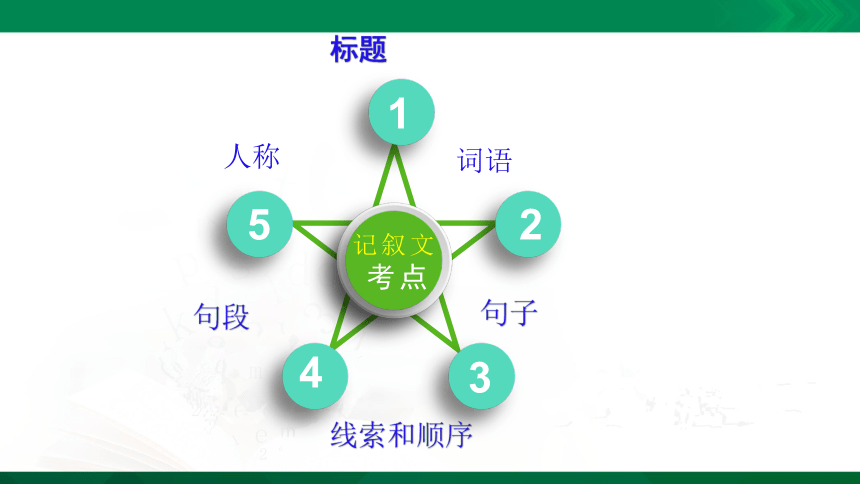

标题

记叙文

考点

1

5

2

4

3

词语

句子

句段

人称

线索和顺序

1

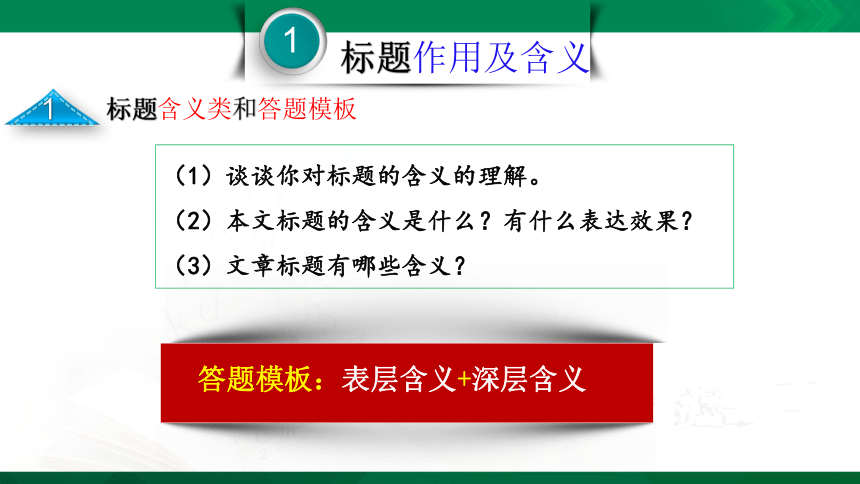

标题作用及含义

1

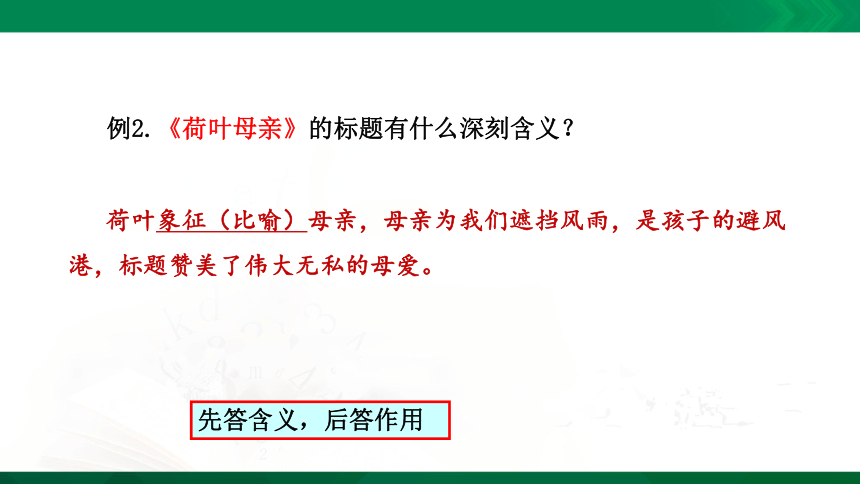

标题含义类和答题模板

(1)谈谈你对标题的含义的理解。

(2)本文标题的含义是什么?有什么表达效果?

(3)文章标题有哪些含义?

答题模板:表层含义+深层含义

2

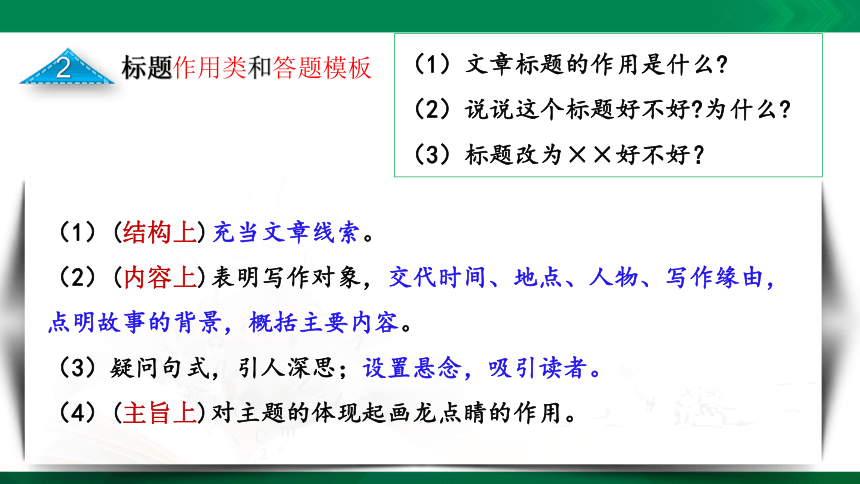

标题作用类和答题模板

(1)文章标题的作用是什么

(2)说说这个标题好不好 为什么

(3)标题改为××好不好?

(1)(结构上)充当文章线索。

(2)(内容上)表明写作对象,交代时间、地点、人物、写作缘由,点明故事的背景,概括主要内容。

(3)疑问句式,引人深思;设置悬念,吸引读者。

(4)(主旨上)对主题的体现起画龙点睛的作用。

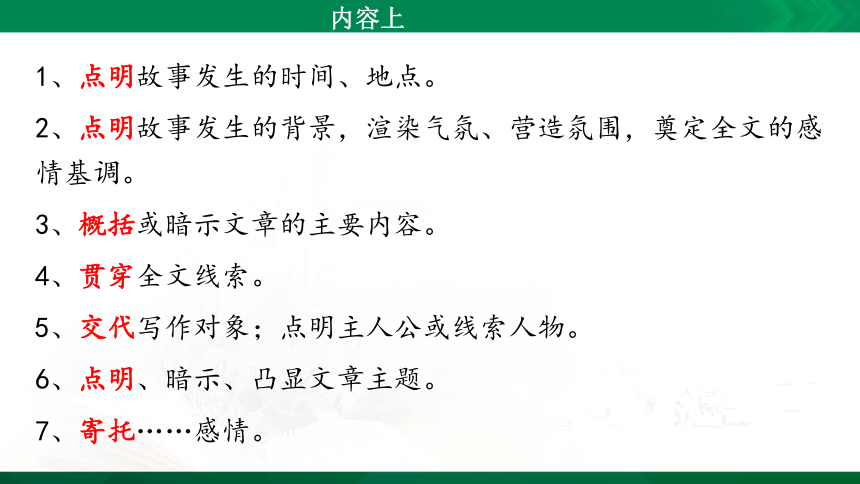

1、点明故事发生的时间、地点。

2、点明故事发生的背景,渲染气氛、营造氛围,奠定全文的感情基调。

3、概括或暗示文章的主要内容。

4、贯穿全文线索。

5、交代写作对象;点明主人公或线索人物。

6、点明、暗示、凸显文章主题。

7、寄托……感情。

内容上

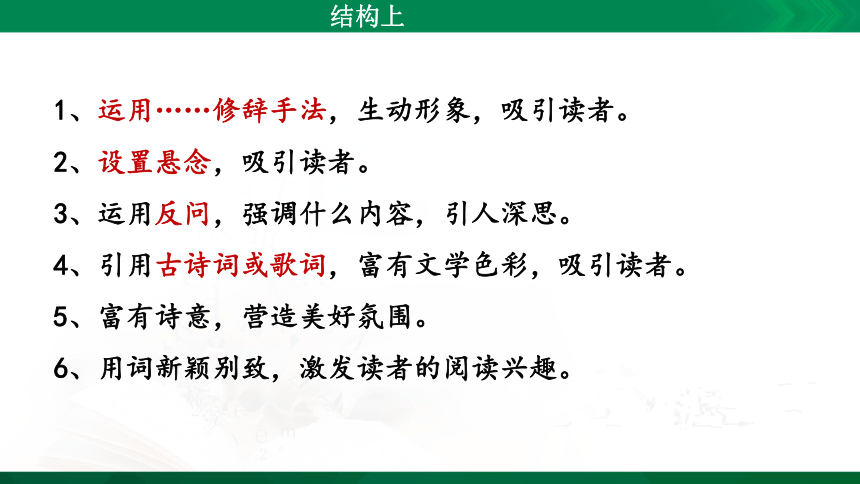

1、运用……修辞手法,生动形象,吸引读者。

2、设置悬念,吸引读者。

3、运用反问,强调什么内容,引人深思。

4、引用古诗词或歌词,富有文学色彩,吸引读者。

5、富有诗意,营造美好氛围。

6、用词新颖别致,激发读者的阅读兴趣。

结构上

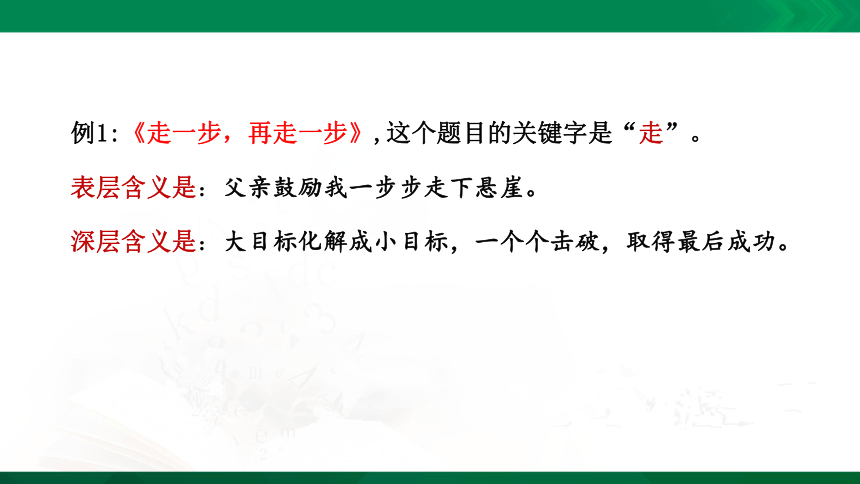

例1:《走一步,再走一步》,这个题目的关键字是“走”。

表层含义是:父亲鼓励我一步步走下悬崖。

深层含义是:大目标化解成小目标,一个个击破,取得最后成功。

词 语 赏 析

2

1

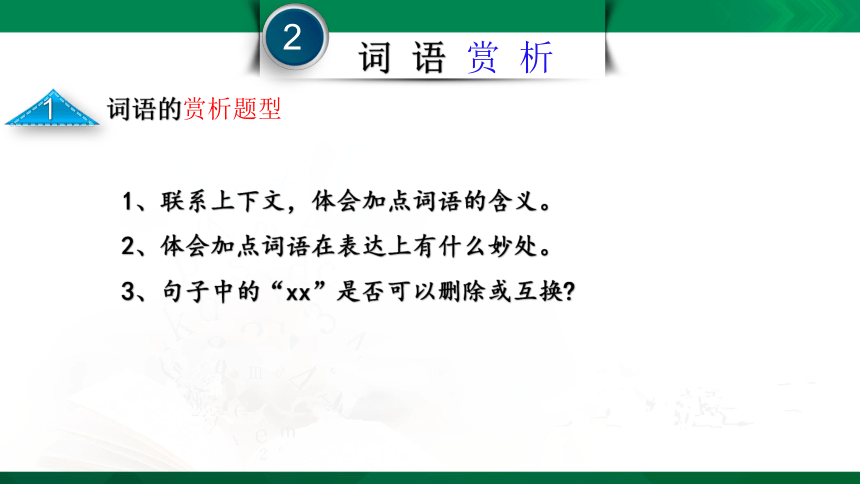

词语的赏析题型

2

答题基本模板:原义+寓意+表达情感

1、XX原义为……,这里指……,写出了……的情景,表达了……的思想感情。

2、XX写出了……(结合文章内容具体分析),表达了作者……的思想感情。

3、XX运用了……的修辞手法,表现了……的特点,表达了……的情感。

①从语义上理解:

词语本义+语境义(内容义、比喻义)+作用、效果(对表现文章主旨、塑造人物形象、烘托人物心情、渲染气氛等方面的作用);

②从词性角度理解:

句子运用xx词,具体准确(生动形象/贴切传神)地描写了________(人、物)_______(xx情况下xx的特点/样子、动作、神态等),表现了xx。

答题格式:本义是……。这里用XX修辞+生动形象地(或其它能表现效果的词语)写出了……(结合内容分析其语境义)+表达了(情感、心理、态度等)。

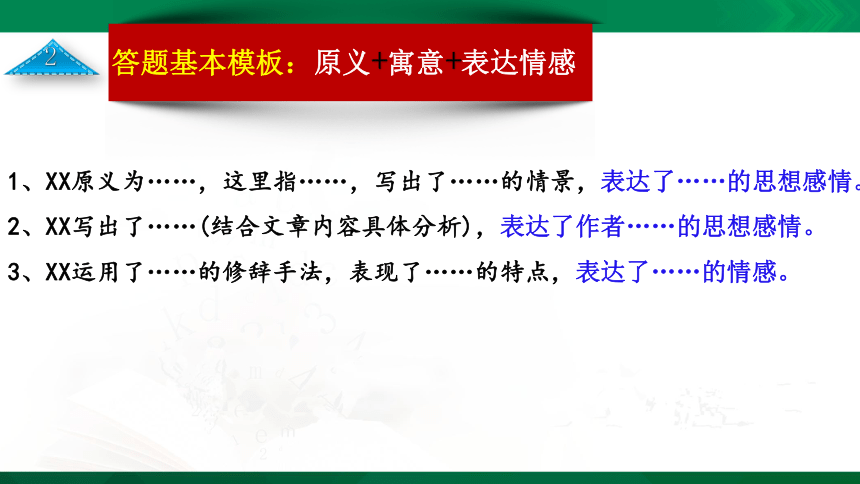

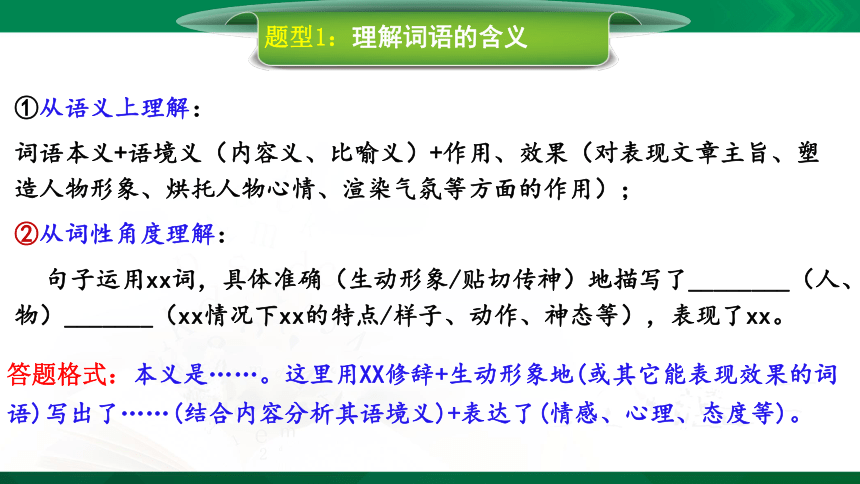

题型1:理解词语的含义

第一步:词语的含义。这里的含义包括词语本身的意思和语境义(内容义、比喻义)。从字词含义的角度体会妙处。

第二步:词语的手法。字词的手法包括比喻、拟人、拟物、双关、通感、夸张等修辞。

第三步:词语的作用。从内容(突出描述对象的……特点)、情感(表达……情感)、结构(照应……、承上启下、线索等)。表达效果主要是生动形象。

答题格式:解释词语的原意+语境义(这个词语描写(绘)出了……的情景(或画面)+抒发了(表现了/表达了)……的情感(性格)。

题型2:赏析词语的妙处

1.结合语境分析原词的含义和表达效果;

2.分析比较删除或替换后不好在哪里。

常考的词语:

1、动词:不行。因为该词准确生动具体地写出了……

2、形容词:不行。因为该词生动形象地描写了……

3、副词(如都,大都,非常只有等):不行。因为该词准确地说明了……的情况(表程度,表限制,表时间,表范围等),换了后就变成…,与事实不符。

答题格式:

表明观点(一般是不好)+原词的含义和表达效果+删除或换后会怎样。

题型3:某个词语能否删或调换

句 子 赏 析

3

1

句子的赏析之常用修辞角度

(1)比喻:将……比作……,形象生动地表现了(描写了)……的……(特点),使人易于理解。

(2)拟人:赋予…(事物)以人的思想(感情和动作),使之人格化,形象生动地表现了…的…(特点)。

(3)夸张:突出强调了……的本质特点,给读者以深刻的印象。

(4)排比:突出强调了……(特点),节奏鲜明,增强语势,极富感染力。

(5)对偶:句式整齐,音韵和谐,读起来琅琅上口。

答题格式:(表达效果)写出了+对象+特性,表现了+情感(态度)

2

句子的赏析之自然环境描写角度

环境(景物)描写的方法

①多感官写景:视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉。

②多角度写景:远与近、动与静,高与低等。

作用

A.(概括)概括描写的内容(交代了时间、地点、天气、背景等)。

B.(气氛)渲染了……气氛,烘托人物……的心情。

C.(内容)推动情节的发展,表现人物性格,塑造人物形象,突出文章主旨。

D.(结构)和上文……相照应,为下文……作铺垫。

3

句子的赏析之人物形象(性格)

工作回顾

动作描写

工作回顾

语言描写

工作回顾

外貌描写

工作回顾

神态描写

工作回顾

心理描写

句 段 作 用

4

1

句段作用的题型

1.某段画线部分在文中有什么作用(句)?

2.分析某段在内容和结构上的作用(段)?

3.某段对......的描写有何作用?试从内容和结构上分析?

4.联系全文,简要概括第x段的作用?

5.文中......段落所叙述的内容能否删掉?为什么?

1.开头段

内容上:

(1)开篇点题,总领全篇,奠定全文的感情基调;

(2)引起下文,为下文做铺垫;

(3)开篇点题,引出下文;

(4)设置悬念(以故事开头或以发问开篇),引起读者的阅读兴趣或思考;

(5)开篇写景,由眼前景物引起下文的回忆。

结构上:

统领全篇;引起下文,为下文做铺垫;开篇点题,引出下文;营造氛围;设置悬念,引起读者阅读的兴趣等。

2.中间段

内容上:

(1)承接上文……,引出下文……;

(2)强调……,点明中心;

(3)若为插叙段,补充说明……的内容;

结构上:

①承上启下;②呼应标题(开头、结尾);③做铺垫;④推动情节发展;

⑤使文章脉络清晰。

3.结尾段

内容上:

与首段相照应,引人深思,给人启示。深化(升华)主题,卒章显志,画龙点睛。

结构上:总结全文,呼应前文或题目,首尾照应, 结构完整。

人 称 作 用

5

第一人称(我、我们);真实可信、亲切自然;便于直抒胸臆。

第二人称(你、你们):直接对话,亲切自然;拉近距离:便于交流,便于(作者直接)抒情。

第三人称(他、他们):不受时空限制,自由记叙、客观表达。

记 叙 线 索

6

1

线索含义和作用

定义:串起情节发生及发展过程中反复出现的物品、事件或情感,贯穿全文,使文章浑然一体,使结构完整严谨。有时一篇文章有明、暗两条线索,明、暗线交织作用:

作用:①贯穿全文,使文章结构严谨,脉络分明。

②推动故事情节发展,为下文做铺垫。

③使行文富于变化。

④突出文章中心或烘托人物形象。

2

常见的几种线索

(1)以具体事物或人物为线索。如《再塑生命的人》以父亲的背影为线索 ;

(2)以中心事件为线索。如《散步》以“散步”为线索,展现一家人无限温馨的画面;

(3)以思想感情为线索;

(4)以时间推移或空间变换为线索。如《从百草园到三味书屋》以地点的转换为叙事线索组织材料;

(5)以“我”的所见所闻为线索。

3

线索的确定

1.文章标题。有的标题本身就是文章的线索,有的标题包含线索的因素;

2.文中反复出现的词语、句子。这些反复出现的词语、句子是为了突出、强调文章的主题,同时也显示了文章的脉络层次;

3.找文中的议论抒情句,因为散文中的“情”通常是文章组织材料的重要线索。

含义:即按照事情发生、发展、和结局的顺序来写。

作用:叙事有头有尾,条理清晰。读起来脉络清楚、印象深刻。

《走一步,再走一步》是按照事件发展的先后顺序展开叙事的。一开头,“那是……”的句式,表明是对往事的回忆。之后按照时间顺序,叙述了“我”陷入险境,在爸爸的策略引导下,脱离险境,收获成就感,并积累了应对困境的人生经验。

记

叙

顺

序

1

顺叙含义和作用

7

含义:不按时间的先后顺序,而是把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法。

作用:设置悬念,吸引读者,避免叙述的平板单调,增强文章的活泼性。

2

倒叙含义和作用

含义:在叙述中心事件的过程中,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的回忆或故事。

作用:对情节起增补、使情节更加完整,结构更加严密,丰富文章内容,使文章情节完整,使文章结构富于变化,避免平铺直叙。

3

插叙含义和作用

含义:也叫追叙,是指行文后用三两句话或一小段话对前面说的人或事作一些简单的补充交代。补叙大都无情节,前后不必有什么过渡的话。

作用:补充交代相关情节,使故事情节完整。使文章结构完整,行文跌宕起伏,达到出人意料的效果,对下文做某些交代,照应上下文。

4

补叙含义和作用

8

主 旨 概 括

1

主旨概括题型

2

主旨概括答题模板

①写人为主:本文记叙了……赞扬了……表达了……

②记事为主:记叙了……批评(歌颂)了……表现了……

③写景状物:采用……手法,借助……描写,赞扬……

④游记:描写了……表达了……感情。

⑤童话(寓言):讽刺了……现象,揭示了……道理。

叙 事 性 文 章 阅 读

七年级上册期末复习

5种表达方式

叙

述

描写

抒情

说明

议论

标题

记叙文

考点

1

5

2

4

3

词语

句子

句段

人称

线索和顺序

1

标题作用及含义

1

标题含义类和答题模板

(1)谈谈你对标题的含义的理解。

(2)本文标题的含义是什么?有什么表达效果?

(3)文章标题有哪些含义?

答题模板:表层含义+深层含义

2

标题作用类和答题模板

(1)文章标题的作用是什么

(2)说说这个标题好不好 为什么

(3)标题改为××好不好?

(1)(结构上)充当文章线索。

(2)(内容上)表明写作对象,交代时间、地点、人物、写作缘由,点明故事的背景,概括主要内容。

(3)疑问句式,引人深思;设置悬念,吸引读者。

(4)(主旨上)对主题的体现起画龙点睛的作用。

1、点明故事发生的时间、地点。

2、点明故事发生的背景,渲染气氛、营造氛围,奠定全文的感情基调。

3、概括或暗示文章的主要内容。

4、贯穿全文线索。

5、交代写作对象;点明主人公或线索人物。

6、点明、暗示、凸显文章主题。

7、寄托……感情。

内容上

1、运用……修辞手法,生动形象,吸引读者。

2、设置悬念,吸引读者。

3、运用反问,强调什么内容,引人深思。

4、引用古诗词或歌词,富有文学色彩,吸引读者。

5、富有诗意,营造美好氛围。

6、用词新颖别致,激发读者的阅读兴趣。

结构上

例1:《走一步,再走一步》,这个题目的关键字是“走”。

表层含义是:父亲鼓励我一步步走下悬崖。

深层含义是:大目标化解成小目标,一个个击破,取得最后成功。

词 语 赏 析

2

1

词语的赏析题型

2

答题基本模板:原义+寓意+表达情感

1、XX原义为……,这里指……,写出了……的情景,表达了……的思想感情。

2、XX写出了……(结合文章内容具体分析),表达了作者……的思想感情。

3、XX运用了……的修辞手法,表现了……的特点,表达了……的情感。

①从语义上理解:

词语本义+语境义(内容义、比喻义)+作用、效果(对表现文章主旨、塑造人物形象、烘托人物心情、渲染气氛等方面的作用);

②从词性角度理解:

句子运用xx词,具体准确(生动形象/贴切传神)地描写了________(人、物)_______(xx情况下xx的特点/样子、动作、神态等),表现了xx。

答题格式:本义是……。这里用XX修辞+生动形象地(或其它能表现效果的词语)写出了……(结合内容分析其语境义)+表达了(情感、心理、态度等)。

题型1:理解词语的含义

第一步:词语的含义。这里的含义包括词语本身的意思和语境义(内容义、比喻义)。从字词含义的角度体会妙处。

第二步:词语的手法。字词的手法包括比喻、拟人、拟物、双关、通感、夸张等修辞。

第三步:词语的作用。从内容(突出描述对象的……特点)、情感(表达……情感)、结构(照应……、承上启下、线索等)。表达效果主要是生动形象。

答题格式:解释词语的原意+语境义(这个词语描写(绘)出了……的情景(或画面)+抒发了(表现了/表达了)……的情感(性格)。

题型2:赏析词语的妙处

1.结合语境分析原词的含义和表达效果;

2.分析比较删除或替换后不好在哪里。

常考的词语:

1、动词:不行。因为该词准确生动具体地写出了……

2、形容词:不行。因为该词生动形象地描写了……

3、副词(如都,大都,非常只有等):不行。因为该词准确地说明了……的情况(表程度,表限制,表时间,表范围等),换了后就变成…,与事实不符。

答题格式:

表明观点(一般是不好)+原词的含义和表达效果+删除或换后会怎样。

题型3:某个词语能否删或调换

句 子 赏 析

3

1

句子的赏析之常用修辞角度

(1)比喻:将……比作……,形象生动地表现了(描写了)……的……(特点),使人易于理解。

(2)拟人:赋予…(事物)以人的思想(感情和动作),使之人格化,形象生动地表现了…的…(特点)。

(3)夸张:突出强调了……的本质特点,给读者以深刻的印象。

(4)排比:突出强调了……(特点),节奏鲜明,增强语势,极富感染力。

(5)对偶:句式整齐,音韵和谐,读起来琅琅上口。

答题格式:(表达效果)写出了+对象+特性,表现了+情感(态度)

2

句子的赏析之自然环境描写角度

环境(景物)描写的方法

①多感官写景:视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉。

②多角度写景:远与近、动与静,高与低等。

作用

A.(概括)概括描写的内容(交代了时间、地点、天气、背景等)。

B.(气氛)渲染了……气氛,烘托人物……的心情。

C.(内容)推动情节的发展,表现人物性格,塑造人物形象,突出文章主旨。

D.(结构)和上文……相照应,为下文……作铺垫。

3

句子的赏析之人物形象(性格)

工作回顾

动作描写

工作回顾

语言描写

工作回顾

外貌描写

工作回顾

神态描写

工作回顾

心理描写

句 段 作 用

4

1

句段作用的题型

1.某段画线部分在文中有什么作用(句)?

2.分析某段在内容和结构上的作用(段)?

3.某段对......的描写有何作用?试从内容和结构上分析?

4.联系全文,简要概括第x段的作用?

5.文中......段落所叙述的内容能否删掉?为什么?

1.开头段

内容上:

(1)开篇点题,总领全篇,奠定全文的感情基调;

(2)引起下文,为下文做铺垫;

(3)开篇点题,引出下文;

(4)设置悬念(以故事开头或以发问开篇),引起读者的阅读兴趣或思考;

(5)开篇写景,由眼前景物引起下文的回忆。

结构上:

统领全篇;引起下文,为下文做铺垫;开篇点题,引出下文;营造氛围;设置悬念,引起读者阅读的兴趣等。

2.中间段

内容上:

(1)承接上文……,引出下文……;

(2)强调……,点明中心;

(3)若为插叙段,补充说明……的内容;

结构上:

①承上启下;②呼应标题(开头、结尾);③做铺垫;④推动情节发展;

⑤使文章脉络清晰。

3.结尾段

内容上:

与首段相照应,引人深思,给人启示。深化(升华)主题,卒章显志,画龙点睛。

结构上:总结全文,呼应前文或题目,首尾照应, 结构完整。

人 称 作 用

5

第一人称(我、我们);真实可信、亲切自然;便于直抒胸臆。

第二人称(你、你们):直接对话,亲切自然;拉近距离:便于交流,便于(作者直接)抒情。

第三人称(他、他们):不受时空限制,自由记叙、客观表达。

记 叙 线 索

6

1

线索含义和作用

定义:串起情节发生及发展过程中反复出现的物品、事件或情感,贯穿全文,使文章浑然一体,使结构完整严谨。有时一篇文章有明、暗两条线索,明、暗线交织作用:

作用:①贯穿全文,使文章结构严谨,脉络分明。

②推动故事情节发展,为下文做铺垫。

③使行文富于变化。

④突出文章中心或烘托人物形象。

2

常见的几种线索

(1)以具体事物或人物为线索。如《再塑生命的人》以父亲的背影为线索 ;

(2)以中心事件为线索。如《散步》以“散步”为线索,展现一家人无限温馨的画面;

(3)以思想感情为线索;

(4)以时间推移或空间变换为线索。如《从百草园到三味书屋》以地点的转换为叙事线索组织材料;

(5)以“我”的所见所闻为线索。

3

线索的确定

1.文章标题。有的标题本身就是文章的线索,有的标题包含线索的因素;

2.文中反复出现的词语、句子。这些反复出现的词语、句子是为了突出、强调文章的主题,同时也显示了文章的脉络层次;

3.找文中的议论抒情句,因为散文中的“情”通常是文章组织材料的重要线索。

含义:即按照事情发生、发展、和结局的顺序来写。

作用:叙事有头有尾,条理清晰。读起来脉络清楚、印象深刻。

《走一步,再走一步》是按照事件发展的先后顺序展开叙事的。一开头,“那是……”的句式,表明是对往事的回忆。之后按照时间顺序,叙述了“我”陷入险境,在爸爸的策略引导下,脱离险境,收获成就感,并积累了应对困境的人生经验。

记

叙

顺

序

1

顺叙含义和作用

7

含义:不按时间的先后顺序,而是把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去的一种方法。

作用:设置悬念,吸引读者,避免叙述的平板单调,增强文章的活泼性。

2

倒叙含义和作用

含义:在叙述中心事件的过程中,暂时中断叙述的线索,插入一段与主要情节相关的回忆或故事。

作用:对情节起增补、使情节更加完整,结构更加严密,丰富文章内容,使文章情节完整,使文章结构富于变化,避免平铺直叙。

3

插叙含义和作用

含义:也叫追叙,是指行文后用三两句话或一小段话对前面说的人或事作一些简单的补充交代。补叙大都无情节,前后不必有什么过渡的话。

作用:补充交代相关情节,使故事情节完整。使文章结构完整,行文跌宕起伏,达到出人意料的效果,对下文做某些交代,照应上下文。

4

补叙含义和作用

8

主 旨 概 括

1

主旨概括题型

2

主旨概括答题模板

①写人为主:本文记叙了……赞扬了……表达了……

②记事为主:记叙了……批评(歌颂)了……表现了……

③写景状物:采用……手法,借助……描写,赞扬……

④游记:描写了……表达了……感情。

⑤童话(寓言):讽刺了……现象,揭示了……道理。

同课章节目录