二氧化碳的性质 说课教学设计

图片预览

文档简介

《二氧化碳的性质》教学设计

一、教材分析

(一)教材的地位和作用

二氧化碳是“物质性质与应用”学习主题中继氧气、水之后又一个重要的教学对象。本课是通过实验认识二氧化碳的重要性质,进一步建立认识物质的一般思路、方法同时提升探究能力,进一步完善元素、化合物的知识,发展物质观。也为酸碱盐的学习打下必要的基础。

(二)学情分析

学生已有来自生活经验,课程学习中获取的对二氧化碳部分性质、用途的感性认知,缺乏从化学学科的角度,运用实验分析、推理等方法获取对物质的理性认识。他们也具备一定的实验能力,但探究能力还需进一步培养。

2022版化学新课程标准对本课的内容及学业要求也分别给出了说明:认识二氧化碳的主要性质及与用途的关系;能通过实验说明二氧化碳的性质,并能用化学方程式表示;能进行证据推理,初步分析和解决相关综合问题,从辩证角度评价二氧化碳等 。

因此,结合上述分析和依据,我从化学观念、科学探究与实践、科学思维、知识迁移四个维度确立了以下教学目标

(三)教学目标

(1)通过实验探究与实践,掌握CO2的主要性质。建立与用途的关系。

(2)能初步正确书写CO2与水、石灰水反应的方程式。

(3)能初步通过自主探究获取知识,并尝试分析具体问题。

(4)能对实验现象进行描述、分析,归纳。体会化学研究物质的方法,发展学生思维能力。

(5)能解释生活中的一些实际问题,正确认识CO2。保持对化学学习的兴趣。

(四)教学重难点

根据本节课的教学目标和学生特点,我将二氧化碳的主要性质及探究过程确立为本节课的教学重点,而难点是控制变量法探究二氧化碳与水反应,进一步形成科学探究的思想与方法。

二、教法、学法分析

为达成以上学习目标和重难点有效突破,我将以问题启发、驱动学生积极参与多组实验探究活动,适当、适度的引导学生分析、归纳。学生也在合作与探究中勇于动手实践,敢于提出自己的观点,通过做中学,学中做完成知识的自我构建和能力提升。

三、实验改进的依据和意义

这张思维导图充分说明实验教学对本课知识呈现和学生核心素养发展的重要性。为此,我结合实际教学和学生目前的能力水平我对本课两个实验做了相应改进。

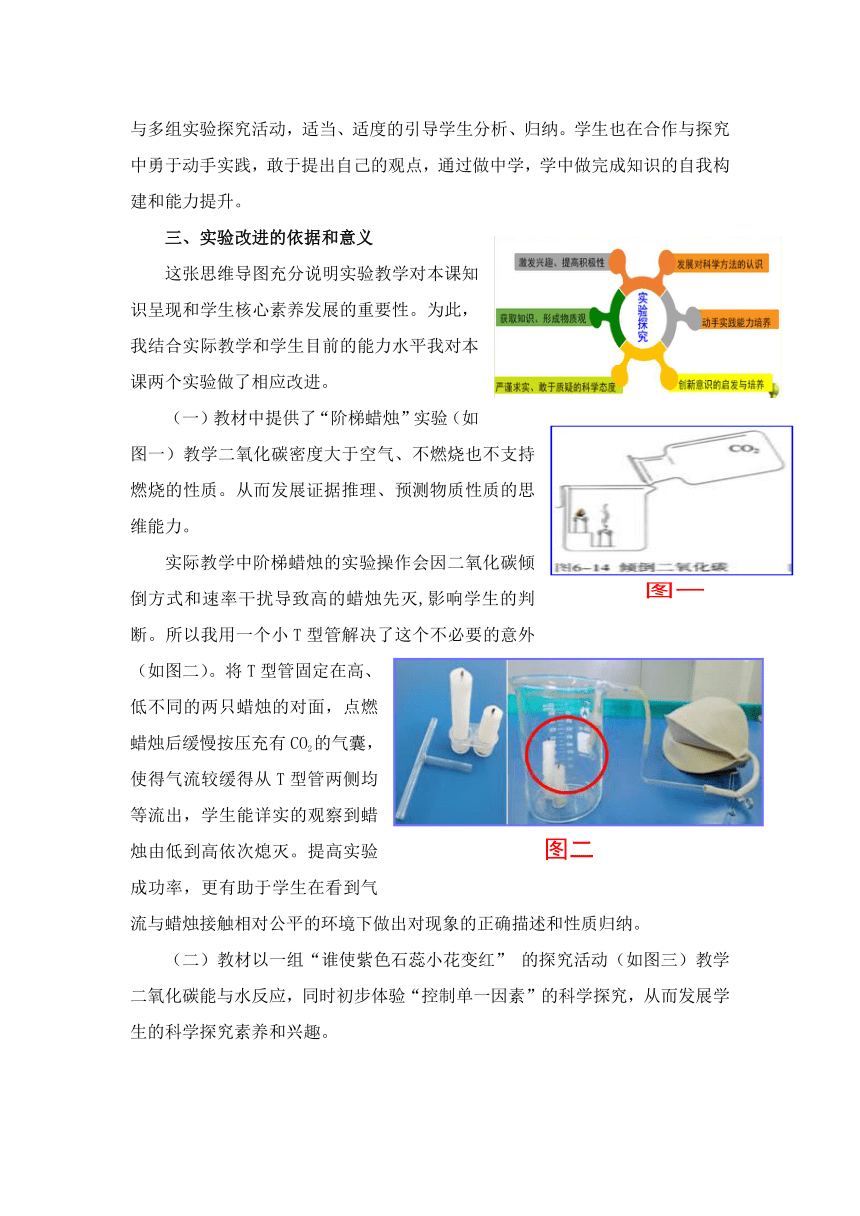

(一)教材中提供了“阶梯蜡烛”实验(如图一)教学二氧化碳密度大于空气、不燃烧也不支持燃烧的性质。从而发展证据推理、预测物质性质的思维能力。

实际教学中阶梯蜡烛的实验操作会因二氧化碳倾倒方式和速率干扰导致高的蜡烛先灭,影响学生的判断。所以我用一个小T型管解决了这个不必要的意外(如图二)。将T型管固定在高、低不同的两只蜡烛的对面,点燃蜡烛后缓慢按压充有CO2的气囊,使得气流较缓得从T型管两侧均等流出,学生能详实的观察到蜡烛由低到高依次熄灭。提高实验成功率,更有助于学生在看到气流与蜡烛接触相对公平的环境下做出对现象的正确描述和性质归纳。

(二)教材以一组“谁使紫色石蕊小花变红” 的探究活动(如图三)教学二氧化碳能与水反应,同时初步体验“控制单一因素”的科学探究,从而发展学生的科学探究素养和兴趣。

但该实验步骤一便告诉学生酸能使石蕊变红,这会限制他们的思考,而且需要多瓶二氧化碳。因此也有这样改进的——将湿润的和干燥的石蕊试纸串在一起,通入CO2 一段时间后多个实验现象一同呈现,再对比分析,耗时短效率高。但整合到一起,涉及实验因素多,信息量大。在新课教学环节中初次通过“控制变量” 的思想展开实验探究,对 “喝碳酸饮料而不知其因” 的学生是有一定难度的,并且缺失了学生由逐步猜想到实验结论过程中的思维碰撞。所以我本着实验简单易操作,节约药品的同时又尊重学生目前的思维能力,给与学生体验空间,帮助学生知识高点自我推动的原则,做了一个灵感来自厨房中调味盒的“盲盒实验”(如图四)。一号盒和二号盒之间有一个活动的隔板,使得二氧化碳可二次利用,三号盒可避免喷洒的酸污染桌面。具体的呈现请看接下来的教学过程。

四、教学过程

我以“学生为主体”的原则,通过“创设情景、引入新课——师生互动、探索新知——课堂小结、整理新知——课堂练习、巩固提升”四个环节展开教学,

(一)创设情景、引入新课

学生通过观看的一组图片信息知道本节课学习对象——二氧化碳并说一说判断理由、依据。营造课堂氛围同时也了解学生基础。

(二)师生互动、探索新知

1.活动1:阶梯蜡烛实验——二氧化碳密度大于空气、不燃烧也不支持燃烧

通过学生已有的认知猜一猜 “阶梯蜡烛实验”的现象,激发学生参与探究。再通过“二氧化碳灭火利用什么性质”的问题解答,帮助学生树立性质决定用途,用途体现性质的物质观。

2.活动2:软塑料瓶变瘪——二氧化碳能溶于水

在已学的二氧化碳实验室制取的基础上以问题驱动学生分组进行“软塑料瓶变瘪”的实验,认识到二氧化碳能溶于水,故一般不用排水法收集。

3.活动3:探究“谁使紫色石蕊小花变色”——二氧化碳能与水发应

(1)初阶思维——认为二氧化碳或水使其变色

首先以“紫色石蕊试液中通入二氧化碳而变红的实验”引出探究问题—— “谁使紫色石蕊变色”,以学生目前的认知,能给出的猜想就是“二氧化碳或水”。我们就顺着学生给出的想法进行实验。当学生观察、归纳出二者都不能使紫色石蕊干花变色。 “你猜对了吗”足可以激起学生的胜负欲,推动学生的思维第一次提升——大胆猜测是水和二氧化碳的共同作用。

(2)思维一次发展——二氧化碳和水的共同作用

“事实真如我们所想吗”,调足学生的好奇心。此时便只需拉开二氧化碳和水之间的隔板,当学生看到2号盒中湿润的紫花变红后成就感十足。但学生多半还未能联想到二者发生化学反应的事实以及究竟是哪种物质使其变色。

(3)思维二次提升——知道二氧化碳与水发应生成碳酸使其变色

在这恰当的时机给学生补充一个实验,推动学生的思维二次提升——往另外两朵紫色石蕊干花上分别喷洒和稀盐酸白醋,打开学生的思维——知道酸能使紫色石蕊变红,自然就联想到二氧化碳与水发生反应也生成了酸。

学生再根助我给出的提示——该反应属于化合反应,尝试自己写出该反应方程式。借此也诊断并发展学生用化学符号表征物质变化的水平。最后通过红色小花又变回紫色,学生推断归纳出——碳酸不稳定易分解,树立物质间可相互转换的观念,也为下一个知识点教学做准备。

(4)实例分析,体会化学与生活的密切关系

通过“雪碧、可乐为何叫碳酸型饮料?”的实例分析,体会化学与生活的密切关系。再次建立性质决定用途、用途体现性质的思想。

4.活动4:学中做、做中学——二氧化碳能与氢氧化钙反应

(1)设计实验证明:雪碧中含有二氧化碳气体。

鉴于学生对“二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊”的事实及检验二氧化碳非常熟悉,教材中没有设计实验。我便顺势接着上一环节的“雪碧”话题,创设真实问题情境,让学生设计实验方案动手实践证明——雪碧中含有二氧化碳气体,避免知识点的枯燥说教也发展了学生的实验设计水平和操作能力。

(2)学生温故知新,体现大概念教学

让学生在已有的氧化物知识基础上,补全二氧化碳与氢氧化钙反应的方程式,进一步落实用反应原理建立物质观和知识迁移应用能力的教学目标。

5.活动5:认识干冰及用途

观看视频,知道干冰,丰富对二氧化碳的认识,增强学习兴趣。

(三)课堂小结、整理新知

学生推动我将本节课二氧化碳的性质分类填入我画的瓢虫的合适位置里,再与学生共同梳理其主要性质与用途的对应关系。再次体现学生的主体性。

(四)课堂练习、巩固提升

1.将鸡蛋在石灰水中浸泡后取出可保鲜很久,为什么?

2.你怎么看待二氧化碳的功与过?你是怎么看待温室效应的?

通过上述两个由基础到开放性问题的解答,巩固本课重点知识,培养学生发散思维的同时形成正确看待二氧化碳的科学态度与社会责任意识。

一、教材分析

(一)教材的地位和作用

二氧化碳是“物质性质与应用”学习主题中继氧气、水之后又一个重要的教学对象。本课是通过实验认识二氧化碳的重要性质,进一步建立认识物质的一般思路、方法同时提升探究能力,进一步完善元素、化合物的知识,发展物质观。也为酸碱盐的学习打下必要的基础。

(二)学情分析

学生已有来自生活经验,课程学习中获取的对二氧化碳部分性质、用途的感性认知,缺乏从化学学科的角度,运用实验分析、推理等方法获取对物质的理性认识。他们也具备一定的实验能力,但探究能力还需进一步培养。

2022版化学新课程标准对本课的内容及学业要求也分别给出了说明:认识二氧化碳的主要性质及与用途的关系;能通过实验说明二氧化碳的性质,并能用化学方程式表示;能进行证据推理,初步分析和解决相关综合问题,从辩证角度评价二氧化碳等 。

因此,结合上述分析和依据,我从化学观念、科学探究与实践、科学思维、知识迁移四个维度确立了以下教学目标

(三)教学目标

(1)通过实验探究与实践,掌握CO2的主要性质。建立与用途的关系。

(2)能初步正确书写CO2与水、石灰水反应的方程式。

(3)能初步通过自主探究获取知识,并尝试分析具体问题。

(4)能对实验现象进行描述、分析,归纳。体会化学研究物质的方法,发展学生思维能力。

(5)能解释生活中的一些实际问题,正确认识CO2。保持对化学学习的兴趣。

(四)教学重难点

根据本节课的教学目标和学生特点,我将二氧化碳的主要性质及探究过程确立为本节课的教学重点,而难点是控制变量法探究二氧化碳与水反应,进一步形成科学探究的思想与方法。

二、教法、学法分析

为达成以上学习目标和重难点有效突破,我将以问题启发、驱动学生积极参与多组实验探究活动,适当、适度的引导学生分析、归纳。学生也在合作与探究中勇于动手实践,敢于提出自己的观点,通过做中学,学中做完成知识的自我构建和能力提升。

三、实验改进的依据和意义

这张思维导图充分说明实验教学对本课知识呈现和学生核心素养发展的重要性。为此,我结合实际教学和学生目前的能力水平我对本课两个实验做了相应改进。

(一)教材中提供了“阶梯蜡烛”实验(如图一)教学二氧化碳密度大于空气、不燃烧也不支持燃烧的性质。从而发展证据推理、预测物质性质的思维能力。

实际教学中阶梯蜡烛的实验操作会因二氧化碳倾倒方式和速率干扰导致高的蜡烛先灭,影响学生的判断。所以我用一个小T型管解决了这个不必要的意外(如图二)。将T型管固定在高、低不同的两只蜡烛的对面,点燃蜡烛后缓慢按压充有CO2的气囊,使得气流较缓得从T型管两侧均等流出,学生能详实的观察到蜡烛由低到高依次熄灭。提高实验成功率,更有助于学生在看到气流与蜡烛接触相对公平的环境下做出对现象的正确描述和性质归纳。

(二)教材以一组“谁使紫色石蕊小花变红” 的探究活动(如图三)教学二氧化碳能与水反应,同时初步体验“控制单一因素”的科学探究,从而发展学生的科学探究素养和兴趣。

但该实验步骤一便告诉学生酸能使石蕊变红,这会限制他们的思考,而且需要多瓶二氧化碳。因此也有这样改进的——将湿润的和干燥的石蕊试纸串在一起,通入CO2 一段时间后多个实验现象一同呈现,再对比分析,耗时短效率高。但整合到一起,涉及实验因素多,信息量大。在新课教学环节中初次通过“控制变量” 的思想展开实验探究,对 “喝碳酸饮料而不知其因” 的学生是有一定难度的,并且缺失了学生由逐步猜想到实验结论过程中的思维碰撞。所以我本着实验简单易操作,节约药品的同时又尊重学生目前的思维能力,给与学生体验空间,帮助学生知识高点自我推动的原则,做了一个灵感来自厨房中调味盒的“盲盒实验”(如图四)。一号盒和二号盒之间有一个活动的隔板,使得二氧化碳可二次利用,三号盒可避免喷洒的酸污染桌面。具体的呈现请看接下来的教学过程。

四、教学过程

我以“学生为主体”的原则,通过“创设情景、引入新课——师生互动、探索新知——课堂小结、整理新知——课堂练习、巩固提升”四个环节展开教学,

(一)创设情景、引入新课

学生通过观看的一组图片信息知道本节课学习对象——二氧化碳并说一说判断理由、依据。营造课堂氛围同时也了解学生基础。

(二)师生互动、探索新知

1.活动1:阶梯蜡烛实验——二氧化碳密度大于空气、不燃烧也不支持燃烧

通过学生已有的认知猜一猜 “阶梯蜡烛实验”的现象,激发学生参与探究。再通过“二氧化碳灭火利用什么性质”的问题解答,帮助学生树立性质决定用途,用途体现性质的物质观。

2.活动2:软塑料瓶变瘪——二氧化碳能溶于水

在已学的二氧化碳实验室制取的基础上以问题驱动学生分组进行“软塑料瓶变瘪”的实验,认识到二氧化碳能溶于水,故一般不用排水法收集。

3.活动3:探究“谁使紫色石蕊小花变色”——二氧化碳能与水发应

(1)初阶思维——认为二氧化碳或水使其变色

首先以“紫色石蕊试液中通入二氧化碳而变红的实验”引出探究问题—— “谁使紫色石蕊变色”,以学生目前的认知,能给出的猜想就是“二氧化碳或水”。我们就顺着学生给出的想法进行实验。当学生观察、归纳出二者都不能使紫色石蕊干花变色。 “你猜对了吗”足可以激起学生的胜负欲,推动学生的思维第一次提升——大胆猜测是水和二氧化碳的共同作用。

(2)思维一次发展——二氧化碳和水的共同作用

“事实真如我们所想吗”,调足学生的好奇心。此时便只需拉开二氧化碳和水之间的隔板,当学生看到2号盒中湿润的紫花变红后成就感十足。但学生多半还未能联想到二者发生化学反应的事实以及究竟是哪种物质使其变色。

(3)思维二次提升——知道二氧化碳与水发应生成碳酸使其变色

在这恰当的时机给学生补充一个实验,推动学生的思维二次提升——往另外两朵紫色石蕊干花上分别喷洒和稀盐酸白醋,打开学生的思维——知道酸能使紫色石蕊变红,自然就联想到二氧化碳与水发生反应也生成了酸。

学生再根助我给出的提示——该反应属于化合反应,尝试自己写出该反应方程式。借此也诊断并发展学生用化学符号表征物质变化的水平。最后通过红色小花又变回紫色,学生推断归纳出——碳酸不稳定易分解,树立物质间可相互转换的观念,也为下一个知识点教学做准备。

(4)实例分析,体会化学与生活的密切关系

通过“雪碧、可乐为何叫碳酸型饮料?”的实例分析,体会化学与生活的密切关系。再次建立性质决定用途、用途体现性质的思想。

4.活动4:学中做、做中学——二氧化碳能与氢氧化钙反应

(1)设计实验证明:雪碧中含有二氧化碳气体。

鉴于学生对“二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊”的事实及检验二氧化碳非常熟悉,教材中没有设计实验。我便顺势接着上一环节的“雪碧”话题,创设真实问题情境,让学生设计实验方案动手实践证明——雪碧中含有二氧化碳气体,避免知识点的枯燥说教也发展了学生的实验设计水平和操作能力。

(2)学生温故知新,体现大概念教学

让学生在已有的氧化物知识基础上,补全二氧化碳与氢氧化钙反应的方程式,进一步落实用反应原理建立物质观和知识迁移应用能力的教学目标。

5.活动5:认识干冰及用途

观看视频,知道干冰,丰富对二氧化碳的认识,增强学习兴趣。

(三)课堂小结、整理新知

学生推动我将本节课二氧化碳的性质分类填入我画的瓢虫的合适位置里,再与学生共同梳理其主要性质与用途的对应关系。再次体现学生的主体性。

(四)课堂练习、巩固提升

1.将鸡蛋在石灰水中浸泡后取出可保鲜很久,为什么?

2.你怎么看待二氧化碳的功与过?你是怎么看待温室效应的?

通过上述两个由基础到开放性问题的解答,巩固本课重点知识,培养学生发散思维的同时形成正确看待二氧化碳的科学态度与社会责任意识。

同课章节目录

- 绪言 化学使世界变得更加绚丽多彩

- 第一单元 走进化学世界

- 课题1 物质的变化和性质

- 课题2 化学是一门以实验为基础的科学

- 课题3 走进化学实验室

- 第二单元 我们周围的空气

- 课题1 空气

- 课题2 氧气

- 课题3 制取氧气

- 实验活动1 氧气的实验室制取与性质

- 第三单元 物质构成的奥秘

- 课题1 分子和原子

- 课题2 原子的结构

- 课题3 元素

- 第四单元 自然界的水

- 课题1 爱护水资源

- 课题2 水的净化

- 课题3 水的组成

- 课题4 化学式与化合价

- 第五单元 化学方程式

- 课题 1 质量守恒定律

- 课题 2 如何正确书写化学方程式

- 课题 3 利用化学方程式的简单计算

- 第六单元 碳和碳的氧化物

- 课题1 金刚石、石墨和C60

- 课题2 二氧化碳制取的研究

- 课题3 二氧化碳和一氧化碳

- 实验活动2 二氧化碳的实验室制取与性质

- 第七单元 燃料及其利用

- 课题 1 燃烧和灭火

- 课题2 燃料的合理利用与开发

- 实验活动 3 燃烧的条件