俗世奇人课件

图片预览

文档简介

课件23张PPT。俗世奇人冯骥才了解作者本文作者是当代作家________,他以写知识分子和天津近代历史故事见长,短篇小说《 _________ 》,中篇小说《____》《____》分获全国优秀短篇、优秀中篇小说奖。 还有中篇《 _________ 》。冯骥才雕花烟斗啊!神鞭 三寸金莲 俗世奇人:大众的、百姓的生活世界;市井里巷中的奇人高手。 历来人们都喜欢写帝王将相,伟人名人,而作者为什么要写这些凡夫俗子呢? 解题: “笔录奇人妙事供后世赏玩之中,得知往昔此地之众生相”。

——《俗世奇人》序冯骥才的《俗世奇人》剧照欣赏泥人 撂( ) 一瞅( ) 抠( )

秫( )面 硌( )牙 戳( )

怵( ) liáochùchuōchǒugèShú kōu給生字注音:解释下面的生词:逢场作戏:

怵:

抠: 原指游方艺人遇到合适的场地,就开台表演。后用为应酬、凑热闹的意思。害怕。用手指或细小的东西挖。 八面玲珑:

看风使舵:

左右逢源:

孤陋寡闻:

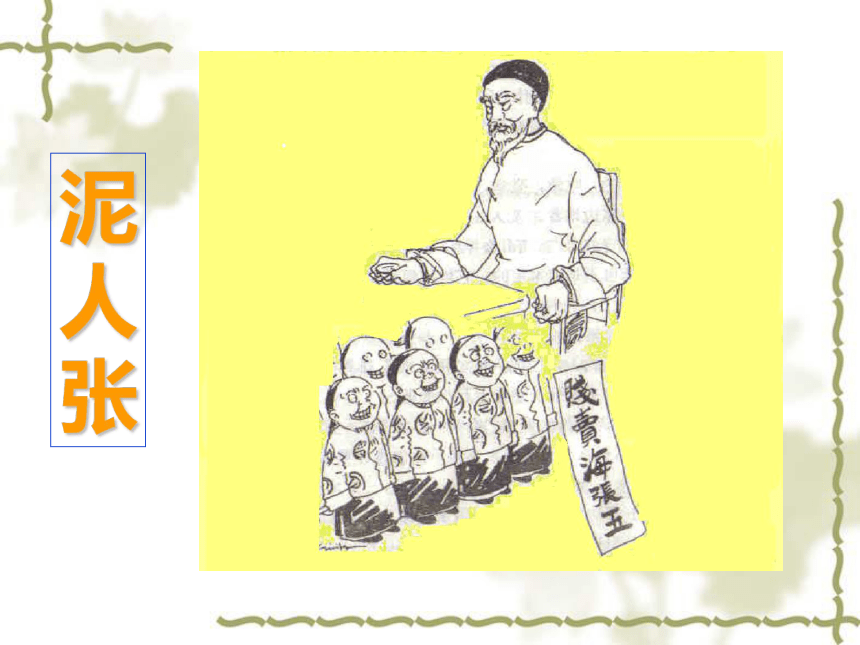

练达: 形容人处世圆滑,各方面都敷衍周到,不得罪人。 看风向转动舵把。比喻跟着情势改变方向,看势头或看别人的眼色行事。 原指功夫到家,就能取之不尽,用之不竭。后形容做事得心应手,非常顺利。解释下面的生词: 学识浅薄,见闻不广。孤陋:浅陋,见闻少。寡:少。 阅历多,通晓事理。领略情节之奇 本文以手艺人的高超技艺为话题,作者只选一件小事来写,情节异常简单,但这一件事又极富戏剧性,一波三折。情节之奇,奇在一人一事,奇在曲折有致,请结合课文,仔细品味。泥人张 《泥人张》是把泥人张放到与海张五的较量中来表现他的“神奇”。所以,写“泥人张”时,用单刀直入法切入正题,面对海张五的挑衅,人们都等着看泥人张怎样“回报”,却先写泥人张的沉稳,小作反击——捏出“一脸狂气”的海张五,而事后的反击——“贱卖”“海张五”泥人——更是令人叫绝。叙事中重重设置悬念,将简单的故事情节安排得曲折有致,生动地写出了“泥人张”超凡的技艺和独特的个性风格。1、“泥人张”主要写了一个什么故事? 整体感知 泥人张起因:发展:高潮:海张五傲慢出场,泥人张不理不睬。海张五找乐子,泥人张无声报复。贱买海张五。一(1.2段)介绍“泥人张”常去的地方。二(3-14段)泥人张以精湛的手艺还击海张五的挑衅。沉稳、干练、镇定自若喜怒不形于色。见识人物之奇 2.泥人张” 奇在什么地方?给你留下了什么印象?捏泥人,单只妙手见功夫;护尊严,一身傲骨笑权贵。 沉稳、干练 、捏泥人的水平高整体感知 结构脉络:快速默读课文,标好自然段落序号,说说:

杨巴是 的人。

杨七是 的人。好嘴杨巴有张好嘴,口才好 制作茶汤手艺高 这话既委婉地说明茶汤上的那些黄渣子不是脏东西,是碎芝麻,化解了危机,又给李鸿章留足了面子,实在是一个绝妙的回答,体现了杨巴的机敏、圆滑和精于人情世故。 品析内容: “中堂大人息怒!……今后一定痛改前非!”(11段末) 整体感知——“好嘴”?及人物个性1.本文主题 : 《世俗奇人》以两位手艺人的高超手艺为话题。作者均只选择一件小事来写,借一件极富戏剧性的小事窥见人物的大本领、大智慧,反映了旧天津人民的生存状态。 2.情节虽然简单,但安排得曲折有致,叙事一波三折。 总结: 3.本文的写作特点:⑴语言本色朴素,具有浓郁的“天津”风味。并且幽默传神,极富表现力;⑵人物形象丰滿。 品味句子 1.“没第二,第三差着十万八千里” (--即讨论课后二题1) 作者确实用了夸张的手法,这是民间文学中十分常用的手法。这种夸张其实是在突出“泥人张”的技艺超出同行中人。但是如果只写“技艺高超,众人莫能望其项背”,文字过于平板。而作者运用这样强烈的夸张后,就能够给读者留下深刻的印象,能够收到较好的表达效果。品味句子 “找乐子”,“找”者,寻觅是也。写出海张五拿“泥人张”取笑作乐的嚣张气焰。

“找回来”是“泥人张”“找到”了“海张五”“找乐”时的丑态并捏进了“泥人”中,这看出“泥人张”以其人之道还治其人之身的机智,还看出“海张五”自作自受的可笑。

如将“找”①换成其他的动词“玩”、“叫”或把“找”②换成“捏”、“揉”、“做”等,就不易看出前者的嚣张气焰和后者的“被迫还击”和“机智应对”了,表达效果就不够恰当了。 2.“海张五那边还在不停地找乐子,……找回来了。” (--即讨论课后二题2) 1.讨论课后二.3题: 句式上采用对偶,把买卖人运用巧妙的语言宣传自己产品的嘴上功夫描绘了出来。强调嘴上功夫在买卖上的重要性。 2.讨论课后4题 : 府县道台们对招待吃食的计较,体现了他们对李鸿章的巴结恭维,唯恐怠慢了李鸿章,唯恐招待不周引来不必要的麻烦,甚至是杀身之祸。 1.有浓郁的“天津风味”语言风味 2.语言极具造型能力 3.用词凝炼 4.语句短小精悍,活泼幽默,

有单口相声风味。 5.巧妙运用多种艺术表现手法 这是句具有浓郁的“天津风味”的话。作者运用反问,间接的心理描写,把泥人张恃手艺精湛,藐视权贵的傲骨表现出来。 1、“手艺人靠的是手,手上就必得有绝活”,“手艺人靠手吃饭,求谁?怵谁?”(第五段)揣摩这些话运用什么修辞?有何作用?作者对待手艺和手艺人持怎样的态度?难点研讨 在作者看来,人有手艺就可以生存,手上有绝活就可以不求人、不靠人。 2、 你认为在今天的社会环境下,按作者的观点做事、做人能行得通吗? 但在今天的社会环境中,我们做事、做人除了靠自己的本领外。还要讲求与别人合作,共同探求,共同发展。难点研讨 ? 3.作者在文中说:“手艺再高,东西再好,拿到生意场上必得靠人吹。三分活,七分说,死人说活了,破货变好货,买卖人的功夫大半在嘴上。”“杨七反倒渐渐埋没,无人知晓。杨巴对此毫不内疚,因为自己成名靠的是自己一张好嘴,李中堂并没有喝茶汤呀!”你怎样看待杨巴的这张“好嘴”? 这些小人物在封建时代的社会地位较为低下,在谋生过程中经常受到来自各方面的轻视、排斥、剥削和挤压。 这种生存压力,也促成了小人物特殊的生存策略。但杨巴的回答又是多么无奈:明明是李中堂的错,却要抢着加在自己身上;明明自己无错,却要抢着求恕罪。

这种机灵是生存空间遭到挤压之后的人格扭曲,是面对生存困境时的顺时应变,是以牺牲自己的人格做代价的。 拓展延伸--讨论课后习题三:? 旧时代的手艺人除了面对同行之间的技术竞争和商业竞争之外,时常还要面对来自旧时代官方的压力。他们要生存下去,就必须发展出各种有效的应对策略。《好嘴杨巴》在表达上忽略了真正有绝活的杨七,但并没有否定杨七的价值。或许在作者看来,杨七和杨巴各自的特长都是茶汤生意能够维持所不可缺少的条件。杨七的“奇”主要是构思的巧妙和技术的纯熟。杨巴的“奇”则超越了单纯的手艺人的技巧,这种嘴上的功夫和应对的机敏,也是手艺人在旧时代复杂的权力关系和时局中能够存身立足的必需。

——《俗世奇人》序冯骥才的《俗世奇人》剧照欣赏泥人 撂( ) 一瞅( ) 抠( )

秫( )面 硌( )牙 戳( )

怵( ) liáochùchuōchǒugèShú kōu給生字注音:解释下面的生词:逢场作戏:

怵:

抠: 原指游方艺人遇到合适的场地,就开台表演。后用为应酬、凑热闹的意思。害怕。用手指或细小的东西挖。 八面玲珑:

看风使舵:

左右逢源:

孤陋寡闻:

练达: 形容人处世圆滑,各方面都敷衍周到,不得罪人。 看风向转动舵把。比喻跟着情势改变方向,看势头或看别人的眼色行事。 原指功夫到家,就能取之不尽,用之不竭。后形容做事得心应手,非常顺利。解释下面的生词: 学识浅薄,见闻不广。孤陋:浅陋,见闻少。寡:少。 阅历多,通晓事理。领略情节之奇 本文以手艺人的高超技艺为话题,作者只选一件小事来写,情节异常简单,但这一件事又极富戏剧性,一波三折。情节之奇,奇在一人一事,奇在曲折有致,请结合课文,仔细品味。泥人张 《泥人张》是把泥人张放到与海张五的较量中来表现他的“神奇”。所以,写“泥人张”时,用单刀直入法切入正题,面对海张五的挑衅,人们都等着看泥人张怎样“回报”,却先写泥人张的沉稳,小作反击——捏出“一脸狂气”的海张五,而事后的反击——“贱卖”“海张五”泥人——更是令人叫绝。叙事中重重设置悬念,将简单的故事情节安排得曲折有致,生动地写出了“泥人张”超凡的技艺和独特的个性风格。1、“泥人张”主要写了一个什么故事? 整体感知 泥人张起因:发展:高潮:海张五傲慢出场,泥人张不理不睬。海张五找乐子,泥人张无声报复。贱买海张五。一(1.2段)介绍“泥人张”常去的地方。二(3-14段)泥人张以精湛的手艺还击海张五的挑衅。沉稳、干练、镇定自若喜怒不形于色。见识人物之奇 2.泥人张” 奇在什么地方?给你留下了什么印象?捏泥人,单只妙手见功夫;护尊严,一身傲骨笑权贵。 沉稳、干练 、捏泥人的水平高整体感知 结构脉络:快速默读课文,标好自然段落序号,说说:

杨巴是 的人。

杨七是 的人。好嘴杨巴有张好嘴,口才好 制作茶汤手艺高 这话既委婉地说明茶汤上的那些黄渣子不是脏东西,是碎芝麻,化解了危机,又给李鸿章留足了面子,实在是一个绝妙的回答,体现了杨巴的机敏、圆滑和精于人情世故。 品析内容: “中堂大人息怒!……今后一定痛改前非!”(11段末) 整体感知——“好嘴”?及人物个性1.本文主题 : 《世俗奇人》以两位手艺人的高超手艺为话题。作者均只选择一件小事来写,借一件极富戏剧性的小事窥见人物的大本领、大智慧,反映了旧天津人民的生存状态。 2.情节虽然简单,但安排得曲折有致,叙事一波三折。 总结: 3.本文的写作特点:⑴语言本色朴素,具有浓郁的“天津”风味。并且幽默传神,极富表现力;⑵人物形象丰滿。 品味句子 1.“没第二,第三差着十万八千里” (--即讨论课后二题1) 作者确实用了夸张的手法,这是民间文学中十分常用的手法。这种夸张其实是在突出“泥人张”的技艺超出同行中人。但是如果只写“技艺高超,众人莫能望其项背”,文字过于平板。而作者运用这样强烈的夸张后,就能够给读者留下深刻的印象,能够收到较好的表达效果。品味句子 “找乐子”,“找”者,寻觅是也。写出海张五拿“泥人张”取笑作乐的嚣张气焰。

“找回来”是“泥人张”“找到”了“海张五”“找乐”时的丑态并捏进了“泥人”中,这看出“泥人张”以其人之道还治其人之身的机智,还看出“海张五”自作自受的可笑。

如将“找”①换成其他的动词“玩”、“叫”或把“找”②换成“捏”、“揉”、“做”等,就不易看出前者的嚣张气焰和后者的“被迫还击”和“机智应对”了,表达效果就不够恰当了。 2.“海张五那边还在不停地找乐子,……找回来了。” (--即讨论课后二题2) 1.讨论课后二.3题: 句式上采用对偶,把买卖人运用巧妙的语言宣传自己产品的嘴上功夫描绘了出来。强调嘴上功夫在买卖上的重要性。 2.讨论课后4题 : 府县道台们对招待吃食的计较,体现了他们对李鸿章的巴结恭维,唯恐怠慢了李鸿章,唯恐招待不周引来不必要的麻烦,甚至是杀身之祸。 1.有浓郁的“天津风味”语言风味 2.语言极具造型能力 3.用词凝炼 4.语句短小精悍,活泼幽默,

有单口相声风味。 5.巧妙运用多种艺术表现手法 这是句具有浓郁的“天津风味”的话。作者运用反问,间接的心理描写,把泥人张恃手艺精湛,藐视权贵的傲骨表现出来。 1、“手艺人靠的是手,手上就必得有绝活”,“手艺人靠手吃饭,求谁?怵谁?”(第五段)揣摩这些话运用什么修辞?有何作用?作者对待手艺和手艺人持怎样的态度?难点研讨 在作者看来,人有手艺就可以生存,手上有绝活就可以不求人、不靠人。 2、 你认为在今天的社会环境下,按作者的观点做事、做人能行得通吗? 但在今天的社会环境中,我们做事、做人除了靠自己的本领外。还要讲求与别人合作,共同探求,共同发展。难点研讨 ? 3.作者在文中说:“手艺再高,东西再好,拿到生意场上必得靠人吹。三分活,七分说,死人说活了,破货变好货,买卖人的功夫大半在嘴上。”“杨七反倒渐渐埋没,无人知晓。杨巴对此毫不内疚,因为自己成名靠的是自己一张好嘴,李中堂并没有喝茶汤呀!”你怎样看待杨巴的这张“好嘴”? 这些小人物在封建时代的社会地位较为低下,在谋生过程中经常受到来自各方面的轻视、排斥、剥削和挤压。 这种生存压力,也促成了小人物特殊的生存策略。但杨巴的回答又是多么无奈:明明是李中堂的错,却要抢着加在自己身上;明明自己无错,却要抢着求恕罪。

这种机灵是生存空间遭到挤压之后的人格扭曲,是面对生存困境时的顺时应变,是以牺牲自己的人格做代价的。 拓展延伸--讨论课后习题三:? 旧时代的手艺人除了面对同行之间的技术竞争和商业竞争之外,时常还要面对来自旧时代官方的压力。他们要生存下去,就必须发展出各种有效的应对策略。《好嘴杨巴》在表达上忽略了真正有绝活的杨七,但并没有否定杨七的价值。或许在作者看来,杨七和杨巴各自的特长都是茶汤生意能够维持所不可缺少的条件。杨七的“奇”主要是构思的巧妙和技术的纯熟。杨巴的“奇”则超越了单纯的手艺人的技巧,这种嘴上的功夫和应对的机敏,也是手艺人在旧时代复杂的权力关系和时局中能够存身立足的必需。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 藤野先生

- 2 我的母亲

- 3*我的第一本书

- 4 列夫·托尔斯泰

- 5 我的童年

- 第二单元

- 6 雪

- 7*雷电颂

- 8*短文两篇

- 9 海燕

- 10*组歌

- 第三单元

- 11 敬畏自然

- 12*罗布泊,消逝的仙湖

- 13*旅鼠之谜

- 14*大雁归来

- 15 喂——出来

- 第四单元

- 16 云南的歌会

- 17 端午的鸭蛋

- 18 吆喝

- 19*春酒

- 20*俗世奇人

- 第五单元

- 21 与朱元思书

- 22 五柳先生传

- 23*马说

- 24 送东阳马生序(节选)

- 25 诗词曲五首

- 第六单元

- 26 小石潭记

- 27 岳阳楼记

- 28 醉翁亭记

- 29*满井游记

- 30 诗五首

- 课外古诗词

- 赠从弟(其二)

- 送杜少府之任蜀州

- 登幽州台歌

- 终南别业

- 宣州谢眺楼饯别校书叔云

- 早春呈水部张十八员外

- 无题

- 相见欢(无言独上西楼)

- 登飞来峰

- 苏幕遮 (北宋范仲淹)

- 名著导读

- 《海底两万里》

- 《名人传》